Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #101

Editorial

Editorial

Cette « Lettre » de rentrée se caractérise par la grande diversité des livres dont elle parle. Il est probable que la plupart d’entre vous ont trouvé pendant ces vacances d’été le temps et l’occasion d’exercer leur curiosité dans des domaines divers ; en sorte que, même si la reprise du travail oblige à plus de rigueur, ces vagabondages devraient laisser quelques traces. Voici les diverses pistes que nous vous proposons de suivre, on y trouve à la fois les genres littéraires que nous fréquentons habituellement et d’autres plus rares.

Toujours fidèles au couple poésie-roman qui reste la base de la littérature dans ses fondements séculaires, nous vous en suggérons un dans chaque genre, en poésie « Le Battement des années» du Tunisien Tahar Bekri, et comme roman « Partout le même ciel » de l’Algérienne Hajar Bali.

Cependant nous avons vu au fil des mois maint exemple de ce qui l’emporte semble-t-il dans la production franco-maghrébine et qu’on peut considérer comme une variante du genre romanesque : le récit autobiographique (souvent la première œuvre de son auteur.e) dont nous proposons deux exemples ici, « Le faux souvenir » de Sabrina Kassa et « La nuit barbare »de Zadig Hamroune.

Moins classiques et forts inventifs : un guide, un récit de voyage et un document. Le guide est celui que Christian Phéline et Agnès Spiquel proposent de la ville d’Oran, utilisant pour cela plusieurs textes littéraires, principalement d’Albert Camus. Le récit de voyage mis en fiction, « Traversées périlleuses du miroir » , est l’œuvre de Ahmed Hanifi, et le document, « Algérie 1960, Journal d’un appelé » de Bernard Ponty est publié à titre posthume par ses filles.

C’est une place tout à fait à part qu’occupe dans cette sélection l’essai historique de Christian Delorme « Histoire de l’islam à Lyon » qu’apprécieront particulièrement les membres de Coup de soleil AURA.

Mohammed Yefsah nous a confié un article intitulé « Une femme nommée Rachid de Fatna El Bouih » dans lequel il revient sur cette magnifique combattante, détenue politique au Maroc. Nous l’avons reçue le 8 juillet à la librairie terre des Livres de Lyon, pour une rencontre très riche animée pat Touriya Fili.

Noua attirons l’attention dans une note sur le petit livre intitulé « Faut-il brûler

Averroès ? » de Thierry Fabre qui dénonce la montée en puissance d’une dangereuse extrême-droite.

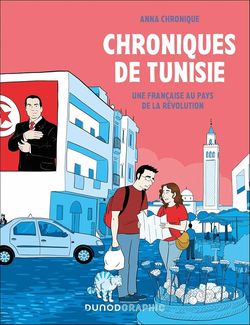

Michel Wilson n’a pas oublié les très nombreux amateurs de BD auxquels il propose « Chronique de Tunisie, une Française au pays de la révolution ».

De quoi se fabriquer une rentrée culturelle aussi riche que variée !

Denise Brahimi

Nos peuples ne doivent pas être les victimes collatérales des crispations diplomatiques » affirment le recteur de la Grande Mosquée de Paris et l’archevêque d’Alger.

Et pas davantage les individus qui comme Boualem Sansal, en sont eux aussi victimes.

Podcast

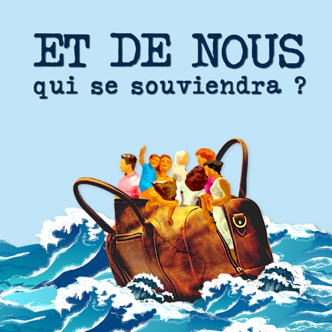

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

LIVRES / BD

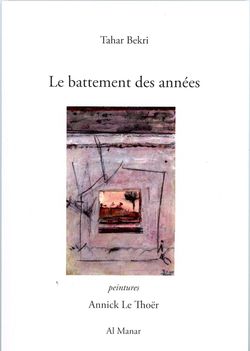

« LE BATTEMENT DES ANNEES » poèmes de Tahar Bekri, peintures de Annick Le Thoër, Al Manar, 2025

On se souvient peut-être du dernier recueil de poèmes de Tahar Bekri dont il a été question dans la Lettre, c’était « Chants pour la Tunisie » de 2023. Le poète avait déjà évoqué explicitement le nom de son pays d’origine en 2011 dans « Je te nomme Tunisie ».

Le présent livre est plus divers dans ses références géographiques. Dans la première de ses deux parties qui comporte une trentaine de courts poèmes, il est essentiellement question de Paris et même d’un quartier en particulier, le Quartier Latin pour le dire sommairement, nombre de rues, de places et même de lieux s’y trouvant précisément nommés : « Rue Saint Jacques / Nous avions déserté les mansardes /A l’étroit dans nos espaces … »

—non que ces lieux ne puissent en évoquer d’autres et renvoyer à un ailleurs : « Il neige sur Paris / Pourquoi avais-je pensé à Pouchkine… »

Le livre comporte une seconde partie composée d’une trentaine de textes elle aussi et qui nous emmène dans des lieux plus variés. Il s’agit d’abord, explicitement, de la Tunisie puisque très vite l’auteur intitule un des poèmes de cet « Arbre à papillons »(c’est ainsi qu’il désigne tout ce deuxième mouvement, du nom de cet arbuste aux magnifiques couleurs)) « Retour à Gabès » : « Je te retrouve palmeraie au bord de la mer ». La Tunisie est plusieurs fois présente, un poème est daté de Djerba 2005 mais elle n’est pas le seul pays qu’on reconnaît dans cette diversité, on y rencontre aussi souvent des évocations de la Bretagne même si elle est moins clairement désignée.

Le livre comporte une seconde partie composée d’une trentaine de textes elle aussi et qui nous emmène dans des lieux plus variés. Il s’agit d’abord, explicitement, de la Tunisie puisque très vite l’auteur intitule un des poèmes de cet « Arbre à papillons »(c’est ainsi qu’il désigne tout ce deuxième mouvement, du nom de cet arbuste aux magnifiques couleurs)) « Retour à Gabès » : « Je te retrouve palmeraie au bord de la mer ». La Tunisie est plusieurs fois présente, un poème est daté de Djerba 2005 mais elle n’est pas le seul pays qu’on reconnaît dans cette diversité, on y rencontre aussi souvent des évocations de la Bretagne même si elle est moins clairement désignée.

Cette construction en deux parties amène à s’interroger sur ce qu’elle recouvre sans doute comme signification.

Le « battement des années », qui est le titre du recueil, est aussi un vers et une formule sur laquelle se termine la première partie : « Dans ma poitrine/ le battement des années / Vibrant de mille mélancolies / Liberté ». Comme le nom d’Eluard a été écrit quelques vers plus haut, on peut penser que le mot liberté vient de son célèbre poème : Et par le pouvoir d’un mot/ Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaître/ Pour te nommer/ Liberté.

Mais alors faut-il comprendre que tout ce qui a été évoqué jusque là par Tahar Bekri dans la première partie de son livre était justement une conquête et un exercice de cette liberté dont Paris, comme on sait, permet la découverte à tant de gens venus d’ailleurs comme lui. Et le Paris dont parle le poète dans la première partie du recueil y était sans doute particulièrement favorable car on croit comprendre qu’il s’agissait de la période à cet égard exceptionnelle qu’a été l’après Mai 68 pour les étudiants du Quartier latin, dont il fait partie depuis qu’il a quitté la Tunisie en 1976. Cependant, la liberté étant maintenant conquise, et comprise, que va-t-il se passer désormais ?

La réponse à cette question serait à trouver dans les poèmes divers qui composent « L’arbre à papillons » Et de façon qui ne peut manquer d’être significative, le premier d’entre eux s’appelle « La beauté du monde ». Le retour à Gabès pourrait être un moyen de la retrouver, mais de façon remarquable, ces découvertes ou redécouvertes ne sont jamais émises sur un mode triomphaliste, et c’est d’un autre mode qu’il s’agit, mode conditionnel du verbe qui permet d’imaginer ce que pourrait être la réalité plutôt que de faire le constat de ce qu’elle est. On pense à ce poème étonnant, « Si j’étais un violon », composé de strophes qui sont toutes introduites par ces mots : « Si j’étais un violon / Je soulèverais les cœurs vibrants / Contre le fracas du monde/ Je ferais de mon bois le héraut / de la beauté du monde. »

La réponse à cette question serait à trouver dans les poèmes divers qui composent « L’arbre à papillons » Et de façon qui ne peut manquer d’être significative, le premier d’entre eux s’appelle « La beauté du monde ». Le retour à Gabès pourrait être un moyen de la retrouver, mais de façon remarquable, ces découvertes ou redécouvertes ne sont jamais émises sur un mode triomphaliste, et c’est d’un autre mode qu’il s’agit, mode conditionnel du verbe qui permet d’imaginer ce que pourrait être la réalité plutôt que de faire le constat de ce qu’elle est. On pense à ce poème étonnant, « Si j’étais un violon », composé de strophes qui sont toutes introduites par ces mots : « Si j’étais un violon / Je soulèverais les cœurs vibrants / Contre le fracas du monde/ Je ferais de mon bois le héraut / de la beauté du monde. »

Et l’on retrouve ici cette formule du premier poème, « la beauté du monde », qu’il développe dans un double sens : d’une part l’idée d’un monde merveilleux ou des merveilles qu’il donne à voir ; d’autre part l’idée d’un monde où l’on s’aime d’amour car les âmes y échappent à leur ordinaire surdité. C’est donc en un violon véritablement magique qu’il rêve de pouvoir lui-même se transformer. La poésie et le rêve ne font plus qu’un. Telle est la croyance qu’il a souvent exprimée : « Le rêve du poète est d’empêcher la laideur, d’être la sentinelle du dialogue humain… Je considère l’utopie, le songe comme le rêve nécessaires à l’humain. Les rêves sont des songes, c’est-à-dire des visions, au sens shakespearien du terme ».

Denise Brahimi

« PARTOUT LE MÊME CIEL » de Hajar Bali, roman , Barzakh / Belfond 2025

Ce roman, plus long que ne sont ordinairement ceux du Maghreb, mêle deux sujets au moins, dont chacun est développé sous diverses formes. Ce sont d’une part l’Algérie pendant une décennie, de 2010 au Hirak inclusivement, d’autre part l’histoire d’un couple, celui de Wafa et d’Adel, auquel s’adjoint un troisième personnage, Slim, plus âgé et plus complexe, sinon énigmatique.

C’est donc dans la bonne tradition du roman un mélange entre le collectif et l’individuel, et l’on est tenté d’y reconnaître (sans qu’y soit faite la moindre allusion) une version ou variante de « L’éducation sentimentale » de Flaubert. L’histoire individuelle consiste en effet en une sorte de roman de formation pour les deux jeunes gens, depuis l’adolescence et dans une première partie de leur âge adulte. Wafa s’appuie davantage sur les études universitaires, Adel est plus modeste intellectuellement et n’a pas trouvé aide ou appui dans le milieu d’où il vient. Mais la différence entre eux reste minime par rapport à tout ce qui les rapproche et les unit et les conduit finalement au mariage (même s’ils sont d’abord peu convaincus) suivi par la naissance de deux enfants. Là s’arrête le roman de Hajar Bali, à la fin duquel ils quittent l’Algérie pour entreprendre ailleurs une seconde vie, celle de leur maturité. Mais le sujet du livre se situe avant cette ouverture vers l’inconnu, il commence par la sortie de l’adolescence où l’on assiste à une tentative stupide et inconsidérée d’Adel et Wafa pour se procurer un peu d’argent, et ils entrent alors dans leur vie d’adultes qui se cherchent, aidés bon gré malgré par Slim qui devient leur mentor. Le rôle de celui-ci est positif car il les guide à travers un dédale de croyances d’ordre plutôt spirituel que religieux, sans jouer pour autant au maître à penser, d’autant plus que ses propres convictions sont souvent chancelantes. A cet égard, il est certain que la personnalité de Slim est un aspect intéressant et fait l’originalité du roman. Il se peut que la romancière ait emprunté son modèle à la vie réelle, en tout cas, il est évident qu’il n’a rien de commun avec les islamistes qui recrutent à toute force des jeunes gens plus ou moins à la dérive pour les embrigader dans leurs rangs. Slim est l’inverse de l’archaïsme mortifère qui caractérise les recruteurs islamistes !

C’est donc dans la bonne tradition du roman un mélange entre le collectif et l’individuel, et l’on est tenté d’y reconnaître (sans qu’y soit faite la moindre allusion) une version ou variante de « L’éducation sentimentale » de Flaubert. L’histoire individuelle consiste en effet en une sorte de roman de formation pour les deux jeunes gens, depuis l’adolescence et dans une première partie de leur âge adulte. Wafa s’appuie davantage sur les études universitaires, Adel est plus modeste intellectuellement et n’a pas trouvé aide ou appui dans le milieu d’où il vient. Mais la différence entre eux reste minime par rapport à tout ce qui les rapproche et les unit et les conduit finalement au mariage (même s’ils sont d’abord peu convaincus) suivi par la naissance de deux enfants. Là s’arrête le roman de Hajar Bali, à la fin duquel ils quittent l’Algérie pour entreprendre ailleurs une seconde vie, celle de leur maturité. Mais le sujet du livre se situe avant cette ouverture vers l’inconnu, il commence par la sortie de l’adolescence où l’on assiste à une tentative stupide et inconsidérée d’Adel et Wafa pour se procurer un peu d’argent, et ils entrent alors dans leur vie d’adultes qui se cherchent, aidés bon gré malgré par Slim qui devient leur mentor. Le rôle de celui-ci est positif car il les guide à travers un dédale de croyances d’ordre plutôt spirituel que religieux, sans jouer pour autant au maître à penser, d’autant plus que ses propres convictions sont souvent chancelantes. A cet égard, il est certain que la personnalité de Slim est un aspect intéressant et fait l’originalité du roman. Il se peut que la romancière ait emprunté son modèle à la vie réelle, en tout cas, il est évident qu’il n’a rien de commun avec les islamistes qui recrutent à toute force des jeunes gens plus ou moins à la dérive pour les embrigader dans leurs rangs. Slim est l’inverse de l’archaïsme mortifère qui caractérise les recruteurs islamistes !

Le roman commence en 2010, donc bien après la sinistre décennie noire dont on ne saurait dire si elle est dans la mémoire d’Adel et Wafa qui en tout cas sont tout sauf des doctrinaires et se mêlent très peu de politique ou d’idéologie. Il semble plutôt que celles-ci soient mises en sommeil après l’abus qui en a été fait, jusqu’au moment où on comprend vers quoi nous menait le roman : l’ordre chronologique nous amène en effet jusqu’au déclenchement du hirak, sans que d’ailleurs celui-ci soit cité, annoncé et détaillé en tant que mouvement historique majeur. La romancière emploie certes à son propos le mot de révolution mais elle le décrit semble-t-il avec une certaine distance, et passe assez vite au constat de son trop rapide enlisement.

Cette manière expéditive de traiter le hirak tient aussi au fait que, dans le déroulement du roman, on en est arrivé au moment où le couple d’Adel et Wafa va mettre à exécution son projet nourri de longue date, qui est de quitter l’Algérie pour aller au Canada à la recherche d’une autre vie. Et ce d’autant plus que c’est aussi le moment où leur ami Slim disparaît dans des conditions pas très claires, suicide ou assassinat. Le roman s’achève ainsi sur une sorte de faisceau reliant entre eux divers événements publics ou privés.

Cette manière expéditive de traiter le hirak tient aussi au fait que, dans le déroulement du roman, on en est arrivé au moment où le couple d’Adel et Wafa va mettre à exécution son projet nourri de longue date, qui est de quitter l’Algérie pour aller au Canada à la recherche d’une autre vie. Et ce d’autant plus que c’est aussi le moment où leur ami Slim disparaît dans des conditions pas très claires, suicide ou assassinat. Le roman s’achève ainsi sur une sorte de faisceau reliant entre eux divers événements publics ou privés.

C’est vraiment la fin d’une époque, sans qu’on puisse dire si une autre va commencer en Algérie, tant il est vrai que ce pays semble se caractériser par son absence d’avenir. Toute l’action s’y passe et pour une fois sans interaction avec la France, qui en est absente : lorsque Slim a besoin de se ressourcer, c’est en Egypte qu’il va. On pourrait donc penser que les causes principales de l’inertie et du désarroi sont dues au pays lui-même—mais le titre du roman fait pencher la balance dans une autre direction, celle de l’universalité des comportements : « Partout le même ciel ».

Le livre fournit des analyses psychologiques qui concernent l’homme et la femme, leurs rapports et leurs différences. S’agissant ici du couple formé par Adel et Wafa, il est uni par un amour qui d’une certaine manière est inconditionnel et dont on ressent pourtant non sans émoi la fragilité. Wafa ne trouve sans doute pas chez Adel tout ce qu’elle attend et qui pourrait calmer son désir infini, Adel sait cela et il en souffre, mais il est impossible de dire s’il est jaloux ou pas car il est les deux à la fois. Ni lui ni elle ne parvient à rassurer l’autre complètement et c’est en cela que leur histoire est pathétique—mais légèrement, sans le tragique qui caractérise les grands romans tragiques du 19e siècle et c’est encore en cela que Hajar Bali est originale. Alors qu’elle ne revendique nullement une algérianité dont les relents nationalistes sont tout à fait absents de son roman, elle donne pourtant le sentiment que ses trois personnages principaux, si fragiles et si flottants, s’appuient sur des soubassements psychiques et culturels qui ne sont pas inexistants.

Certes « Partout le même ciel », roman algérien contemporain, n’est plus hanté par les Ancêtres que Kateb Yacine sentait encore si présents mais il porte sans doute en lui des traces d’une autre Algérie non tribale, qui est « partout » au-delà des frontières de ce seul pays.

Denise Brahimi

« LE FAUX SOUVENIR » de Sabrina Kassa, éditions Au Diable Vauvert, collection Nouvelles lunes, 2024

L’auteure de ce livre est plutôt journaliste qu’écrivaine, elle n’en a pas moins déjà écrit plusieurs romans. Il est vrai qu’elle est loin d’être une débutante, étant née en 1971 et parvenue au stade où elle songe à faire le bilan de sa vie, peut-être pour ses deux fils, faisant ainsi œuvre de transmission. En fait, on pourrait dire que le véritable personnage de ce livre est le père de Sabrina, bien qu’il en soit souvent absent et pour cause, ayant passé plusieurs années de sa vie en prison, suivies par d’autres en liberté surveillée à Alger.

La narratrice utilise évidemment ses propres souvenirs, mais aussi ceux de sa mère, d’un frère et une sœur, et elle a d’autant plus besoin de ces confrontations que sa propre mémoire, manifestement, n’est pas fiable. C’est même là un des principaux sujets du livre, celui qui lui sert de point de départ et entraîne plusieurs autres épisodes : le rôle qu’a joué dans sa vie ce qu’elle appelle à la suite de Freud un souvenir-écran. Le maître de la psychanalyse aborde cette question dans son ouvrage intitulé « L’interprétation des rêves », publié en 1899 et elle n’hésite pas à le citer abondamment, en toute précision. Il s’agit d’analyser ce qu’est le faux souvenir, comme le dit le titre de ce livre, son rôle étant de supprimer ce que serait le vrai pour lui en substituer un autre, plus agréable et plus flatteur. Or c’est exactement ce qui s’est passé pour l’auteure lorsqu’elle était une petite fille de 4 ans et qu’elle a cru voir son père dans un aéroport : elle l’a vu certes mais c’était dans un parloir de prison, et elle ne découvre la vérité que des années plus tard, de la bouche de son frère. Commence alors une très longue enquête sur son père et les raisons et circonstances de son incarcération, en 1970, alors qu’après l’indépendance et jusqu’à sa disgrâce il avait été un brillant fonctionnaire de l’Etat algérien.

La narratrice utilise évidemment ses propres souvenirs, mais aussi ceux de sa mère, d’un frère et une sœur, et elle a d’autant plus besoin de ces confrontations que sa propre mémoire, manifestement, n’est pas fiable. C’est même là un des principaux sujets du livre, celui qui lui sert de point de départ et entraîne plusieurs autres épisodes : le rôle qu’a joué dans sa vie ce qu’elle appelle à la suite de Freud un souvenir-écran. Le maître de la psychanalyse aborde cette question dans son ouvrage intitulé « L’interprétation des rêves », publié en 1899 et elle n’hésite pas à le citer abondamment, en toute précision. Il s’agit d’analyser ce qu’est le faux souvenir, comme le dit le titre de ce livre, son rôle étant de supprimer ce que serait le vrai pour lui en substituer un autre, plus agréable et plus flatteur. Or c’est exactement ce qui s’est passé pour l’auteure lorsqu’elle était une petite fille de 4 ans et qu’elle a cru voir son père dans un aéroport : elle l’a vu certes mais c’était dans un parloir de prison, et elle ne découvre la vérité que des années plus tard, de la bouche de son frère. Commence alors une très longue enquête sur son père et les raisons et circonstances de son incarcération, en 1970, alors qu’après l’indépendance et jusqu’à sa disgrâce il avait été un brillant fonctionnaire de l’Etat algérien.

Un autre aspect intéressant du livre de Sabrina Kassa est qu’elle y utilise un procédé forcément récent puisqu’il s’agit du recours à l’intelligence artificielle comme moyen d’information pour elle-même et pour les lecteurs. Elle installe ChatGPT, outil d’intelligence artificielle qui se laisse volontiers consulter et répond en une seconde à toutes les questions. Il lui apprend tout ce qu’il sait, en fait beaucoup de choses sur l’histoire de ce bagne ou prison qu’a connue son père. La prison de Tazoult, fermée en 2003, fut remplacée par une autre située à Batna, ville dont l’auteure qui montre son humour en mainte occasion, fait un portrait peu engageant. Tazoult était appelée Lambèse au temps de la colonisation française, qui n’avait fait en cela que reprendre le nom utilisé à l’époque romaine. Mais l’Etat algérien s’est montré d’autant plus soucieux de le changer qu’il a créé en ce même endroit un musée de la résistance algérienne, où l’on peut trouver de celle-ci la vision la plus officielle qui soit. Voilà donc tout ce que la narratrice, avide d’en savoir plus sur son père, découvre avec l’aide de l’IA.

Ce petit livre n’ayant pas besoin d’une construction rigoureuse—du fait qu’il est court, plaisamment écrit et se lit facilement —on glisse de ce passage dans l’est algérien à la personnalité de l’écrivain le plus éminent qui en a magnifiquement parlé, c’est-à-dire Kateb Yacine l’auteur de « Nedjma » ; les pages qu’il a écrites sur la ville de Constantine sont les plus admirables qui soient. Toujours intrépide voire inlassable, la narratrice part à la recherche du grand écrivain, mort à Grenoble en 1989, et dont elle découvre qu’il a depuis lors beaucoup perdu de sa célébrité : c’est à peine si dans sa propre ville, Constantine (où il est né en 1929), on se souvient encore de lui !

Ce petit livre n’ayant pas besoin d’une construction rigoureuse—du fait qu’il est court, plaisamment écrit et se lit facilement —on glisse de ce passage dans l’est algérien à la personnalité de l’écrivain le plus éminent qui en a magnifiquement parlé, c’est-à-dire Kateb Yacine l’auteur de « Nedjma » ; les pages qu’il a écrites sur la ville de Constantine sont les plus admirables qui soient. Toujours intrépide voire inlassable, la narratrice part à la recherche du grand écrivain, mort à Grenoble en 1989, et dont elle découvre qu’il a depuis lors beaucoup perdu de sa célébrité : c’est à peine si dans sa propre ville, Constantine (où il est né en 1929), on se souvient encore de lui !

Les remarques de Sabrina Kassa sur « Nedjma » sont fort pertinentes et expliquent par son propre exemple la fascination que ce livre a pu exercer. La présence de la littérature et des livres est d’ailleurs un constat qu’on peut faire à la lecture de celui-ci, si petit qu’il soit (guère plus de 120 pages). On la suit d’autant plus volontiers qu’elle ne revendique pas sa culture avec ostentation. Elle crée plutôt une sorte de connivence en procédant par allusions, qu’il s’agisse de classiques comme Shakespeare ou de lectures plus contemporaines, comme celle de Nurith Aviv (née en 1945 dans la Palestine encore sous mandat britannique à cette date) et de sa « Poétique du cerveau ». C’est ainsi qu’elle donne quelques repères sur ce qu’a été sa démarche, plus spontanée semble-t-il que volontairement choisie.

Un des intérêts du « Faux souvenir » est qu’il amorce déjà un bilan du parcours de son auteure mais qu’il est encore très immergé dans la vie immédiate, celle d’une romancière qui est en même temps journaliste à Médiapart et trop impliquée en toute chose pour être adepte du détachement qui vient parfois avec l’âge. Sans doute plus aléatoire que maîtrisée, sa vie n’en reflète que davantage allégresse et liberté.

Denise Brahimi

« LA NUIT BARBARE» de Zadig Hamroune, roman éditions Riveneuve, 2025

Zadig Hamroune est à ce jour l’auteur de 4 romans ; étant né en 1967, il a 58 ans.

« La nuit barbare » est en partie autobiographique, mais en partie seulement et pour les lecteurs moyens que nous sommes, il n’y a sans doute pas grand intérêt à vouloir distinguer la réalité de la fiction. Il y a dans sa vie un certain nombre de faits avérés, mais il n’en donne pas moins le sentiment d’être un personnage singulier, inclassable, et très soucieux de préserver les traits paradoxaux qui le caractérisent depuis sa petite enfance.

Zadig Hamroune (on a bien compris que « Zadig » est une référence purement littéraire en hommage à Voltaire) est né dans une famille d’immigrés algériens près de Caen en Normandie, famille fort nombreuse vivant avec le salaire du père ouvrier et malheureusement alcoolique. On y retrouve nombre des traits propres à un prolétariat très déshérité et très déstructuré, sans point d’appui de type moral ni religieux, encore moins intellectuel. Dans ce groupe qui par sa manière d’être justifie à lui seul l’expression de « nuit barbare », sévissent à la fois l’inceste, la violence et le viol, comme s’il s’agissait d’une sorte d’état naturel contre lequel il n’y aurait aucun moyen de s’élever. On peut penser que l’homosexualité dont Zadig Hamroune ne fait pas mystère s’est développée sur ce terreau, et a commencé très tôt à faire partie chez lui, cause ou effet, de tout un ensemble de particularités. Il est très vite perçu, y compris par lui-même, comme différent des autres, ce qui contribue à faire de lui un souffre-douleur, en proie au harcèlement.

Zadig Hamroune (on a bien compris que « Zadig » est une référence purement littéraire en hommage à Voltaire) est né dans une famille d’immigrés algériens près de Caen en Normandie, famille fort nombreuse vivant avec le salaire du père ouvrier et malheureusement alcoolique. On y retrouve nombre des traits propres à un prolétariat très déshérité et très déstructuré, sans point d’appui de type moral ni religieux, encore moins intellectuel. Dans ce groupe qui par sa manière d’être justifie à lui seul l’expression de « nuit barbare », sévissent à la fois l’inceste, la violence et le viol, comme s’il s’agissait d’une sorte d’état naturel contre lequel il n’y aurait aucun moyen de s’élever. On peut penser que l’homosexualité dont Zadig Hamroune ne fait pas mystère s’est développée sur ce terreau, et a commencé très tôt à faire partie chez lui, cause ou effet, de tout un ensemble de particularités. Il est très vite perçu, y compris par lui-même, comme différent des autres, ce qui contribue à faire de lui un souffre-douleur, en proie au harcèlement.

Mais en même temps s’affirme un aspect tout à fait positif de sa différence, remarquable et remarqué en effet par une partie de son entourage. Il s’agit d’une incroyable précocité dans le domaine de la lecture, dans la connaissance de la littérature et bientôt dans la pratique personnelle de l’écriture. Précocité est d’ailleurs un mot faible : il lit Zola dès l’âge de 12 ans et il trouve dès sa première adolescence le moyen de se procurer les grands livres de la littérature classique, ceux de Stendhal, Flaubert, Rousseau (avec lequel il partage, quand il parle de lui-même, un même besoin de sincérité). Fait remarquable, la culture qu’il se donne n’est pas marginale, elle n’est pas celle de quelques révoltés mais au contraire dans le droit fil de ceux dont le prestige est reconnu par la société. Il ne faut donc pas s’étonner si malgré son non conformisme en tant que personne, il est reconnu par l’institution littéraire, comme le prouve le fait qu’il a reçu pour « La nuit barbare » le Prix Littéraire de la Ville de Caen en 2023, « roman fort, authentique, émouvant » fut-il déclaré officiellement à cette occasion.

Zadig Hamroune est le premier à reconnaître tout ce qu’il doit à l’école de la République et s’il convient de le souligner, c’est qu’il se distingue par là totalement des jeunes bourgeois français qui ont incarné les idées de mai 1968, particulièrement acharnés contre cet héritage de la Troisième République. Les jeunes immigrés de la deuxième génération, nés en France comme lui, ne se sont certes pas privés de dénonciations violentes, mais l’école publique, laïque et républicaine, n’a aucunement fait partie de leurs cibles, la plupart disent au contraire leur gratitude à l’égard des enseignants qu’ils y ont rencontrés. Et le cas de Zadig Hamroune n’est pas le seul où l’on voit naître un désir impérieux d’écrire à partir de la rencontre admirative avec les grands écrivains que l’école leur a permis de rencontrer.

Mais il est vrai que chez lui, et dans la présentation qu’il fait de lui-même, le contraste est particulièrement saisissant entre une très forte imprégnation culturelle (qui a peut-être été à une certaine époque un apanage de la bourgeoisie) et cette vie qu’il définit lui-même comme barbare, vie de voyou en dehors de toute bienséance et de tout respect sinon apparent des normes sociales. Il se définit lui-même comme un vaurien, mais studieux et appliqué et toujours à la recherche d’une sorte de sublimation par l’art, musique, littérature, peinture.

« La nuit barbare » est dédiée, entre autres, à Mozart pour sa « Grande Messe en ut mineur »(qui le « console de tout ») mais bien plus remarquable encore est la revendication pour son livre du parrainage d’un peintre aussi fascinant que sulfureux. Zadig Hamroune en effet ne cesse de dire son admiration pour Le Caravage, qui né à Milan a vécu beaucoup à Rome, entre la fin du 16e siècle et le début du 17e. Ce peintre brillantissime, homosexuel mais aussi auteur d’exactions de toute sorte et de crimes inclusivement, n’en est pas moins pour lui une sorte de modèle pour lequel il ressent un désir d’identification. Et l’on comprend par là ce qu’il veut dire par barbare, si l’on pense à ce que montre la peinture du Caravage, scènes sanglantes et égorgements, ou autres encore d’une sensualité évoquée admirablement.

« La nuit barbare » est dédiée, entre autres, à Mozart pour sa « Grande Messe en ut mineur »(qui le « console de tout ») mais bien plus remarquable encore est la revendication pour son livre du parrainage d’un peintre aussi fascinant que sulfureux. Zadig Hamroune en effet ne cesse de dire son admiration pour Le Caravage, qui né à Milan a vécu beaucoup à Rome, entre la fin du 16e siècle et le début du 17e. Ce peintre brillantissime, homosexuel mais aussi auteur d’exactions de toute sorte et de crimes inclusivement, n’en est pas moins pour lui une sorte de modèle pour lequel il ressent un désir d’identification. Et l’on comprend par là ce qu’il veut dire par barbare, si l’on pense à ce que montre la peinture du Caravage, scènes sanglantes et égorgements, ou autres encore d’une sensualité évoquée admirablement.

Zadig Hamroune auto-proclamé apatride ne veut se reconnaître aucune appartenance, à aucune croyance ni à aucun pays (sinon la ville de Caen !) et même, s’agissant de ses origines kabyles, il dit les avoir réinventées à partir des contes de sa mère et de la littérature orale, sans confrontation avec quelque forme de réalité. A travers les 4 romans qu’il a écrit à ce jour, il affirme que comme le dit Proust : « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. »

Denise Brahimi

« ORAN SUR LES PAS DE CAMUS ET DE SES AMIS » par Christian Phéline et Agnès Spiquel Editions Domens, 2025

Ce livre porte en sous-titre « Petit guide pour une ville dans l’histoire » et c’est effectivement un guide comme tous ceux qu’on fabrique à l’usage des touristes, pour leur donner toutes informations utiles sur les lieux qu’ils partent visiter. Il comporte donc des cartes, très clairement dessinées, des photos et surtout la description minutieuse de trois itinéraires qui englobent à la fois des lieux proches du centre ville, accessibles à pied et d’autres plus éloignés à découvrir en voiture.

C’est cependant un guide assez particulier, qu’on peut appeler guide littéraire, c’est le moins qu’on puisse dire tant il est vrai qu’un grand nombre des sites évoqués au cours des trois itinéraires suscitent une citation assez longue, souvent entre 6 et 8 lignes, empruntée à une œuvre de Camus ou de l’un de ses amis, comme il est dit dans le titre.

C’est cependant un guide assez particulier, qu’on peut appeler guide littéraire, c’est le moins qu’on puisse dire tant il est vrai qu’un grand nombre des sites évoqués au cours des trois itinéraires suscitent une citation assez longue, souvent entre 6 et 8 lignes, empruntée à une œuvre de Camus ou de l’un de ses amis, comme il est dit dans le titre.

Dans un chapitre intitulé « Les Haltes oranaises d’Albert Camus », il est rappelé que l’écrivain, Algérois d’origine et très attaché à la ville dont il fait le lieu de son roman « L’Etranger », n’en a pas moins passé du temps à Oran, entre 1939 et 1942. Quoi qu’il en soit des jugements parfois sévères ou sarcastiques qu’il a portés sur cette ville, elle est extrêmement présente dans deux au moins de ses œuvres les plus importantes, « Le Minotaure ou la Halte d’Oran » » de 1939 et dans son roman célèbre « La Peste » de 1947. Un chapitre entier est consacré à Oran dans « La Peste »et l’idée qu’il développe est contenue toute entière dans son titre « Mythique et bien réel, l’Oran de La Peste ».

Cependant Camus n’est pas le seul écrivain auquel ce petit guide fait des emprunts, on y rencontre aussi, très fréquemment, des extraits d’Emmanuel Roblès, présent principalement pour deux romans, « Jeunes Saisons » de 1961 et « Saison violente » de 1974. Roblès, né à Oran en 1914, est tout à fait contemporain de Camus, et il fréquente très vite les écrivains qui comme ce dernier sont groupés autour de l’éditeur algérois Edmond Charlot.

D’autres citations sont empruntées à André Belamich pour ses « Souvenirs d’Oran » de 1995. Tout à fait contemporain des deux précédents il est connu pour avoir traduit de l ‘espagnol les œuvres du poète Lorca. Comme Camus, c’était un proche de l’éditeur Gallimard.

Enfin, parmi les auteurs auxquels a recours ce petit guide, il faut citer Jean Sénac, pour de nombreux extraits d’ « Ebauche du père », ce qui est d’autant plus précieux qu’il s’agit d’un livre de lui assez peu connu. Jean Sénac est né en Oranie, Oran est la ville de sa mère, il y a vécu son enfance et son adolescence.

Enfin, parmi les auteurs auxquels a recours ce petit guide, il faut citer Jean Sénac, pour de nombreux extraits d’ « Ebauche du père », ce qui est d’autant plus précieux qu’il s’agit d’un livre de lui assez peu connu. Jean Sénac est né en Oranie, Oran est la ville de sa mère, il y a vécu son enfance et son adolescence.

Très naturellement les auteurs de ce guide très littéraire en ont confié la préface à l’écrivain Abdelkader Djemaï, auteur de « Camus à Oran » en 1995 et lui-même né à Oran en 1948.

On laisse le soin aux touristes, promeneurs et curieux de tout genre de suivre les trois itinéraires, guide en main évidemment. Excellent moyen d’enrichir la connaissance, souvent trop superficielle, qu’on v croit avoir de cette ville pour y être passé quelques fois. Et de diversifier aussi l’idée qu’on se fait de Camus comme merveilleux évocateur de la beauté des lieux d’Algérie, tel que l’inoubliable Tipasa qu’il décrit dans « Noces ». Il savait saisir l’essence différente de chaque lieu, et le fait aussi bien pour celle d’Oran.

Denise Brahimi

« TRAVERSEES PERILLEUSES DU MIROIR » par Ahmed Hanifi, roman, Casbah éditions 2024

La lecture de ce livre procure le plaisir que donne une écriture maîtrisée, voire élégante, non dépourvue de moments poétiques : rien à voir avec les nombreux récits autobiographiques de débutants qui composent la masse de la production franco-maghrébine. En effet, Ahmed Hanifi n’a rien d’un débutant, il a déjà cinq ou six livres derrière lui et un bagage de spécialiste de littérature francophone, acquis au cours des ans : il a commencé à publier au début du 21e siècle.

Le ou les récits qu’on va lire dans « Traversées périlleuses du miroir » se situe d’abord dans un premier temps (sur les 4 qui composent le livre) à Oran, ville dont la topographie est évoquée avec précision et abondance de détails, même si c’est surtout l’aspect humain qui est privilégié, nous permettant de faire connaissance avec plusieurs personnages qui généralement inspirent la sympathie. A cet égard, le livre de Ahmed Hanifi peut passer pour un hommage à la ville d’Oran (et aurait pu être cité avantageusement dans le petit « Guide » de Christian Phéline et Agnès Spiquel dont il est question dans celle même Lettre).

Le ou les récits qu’on va lire dans « Traversées périlleuses du miroir » se situe d’abord dans un premier temps (sur les 4 qui composent le livre) à Oran, ville dont la topographie est évoquée avec précision et abondance de détails, même si c’est surtout l’aspect humain qui est privilégié, nous permettant de faire connaissance avec plusieurs personnages qui généralement inspirent la sympathie. A cet égard, le livre de Ahmed Hanifi peut passer pour un hommage à la ville d’Oran (et aurait pu être cité avantageusement dans le petit « Guide » de Christian Phéline et Agnès Spiquel dont il est question dans celle même Lettre).

Cependant il n’hésite pas à décrire aussi comme une chose vue la ville française de Clermont-Ferrand, lieu de Djohar-Aline, la jeune Franco-Maghrébine que son héros a épousée mais qui finalement retournera dans sa ville auvergnate faute d’avoir pu s’adapter à la vie oranaise même un peu aménagée à sa convenance. L’auteur semble prendre un plaisir égal à l’évocation de ces deux villes et de leurs environs, témoignant d’une large curiosité. C’est un aspect documentaire du livre, qui est très souplement intégré à la trame romanesque.

Mais après cela, c’est à des voyages que le livre nous convie, lorsque Ahmed Hanifi, sous le nom de Wahid son narrateur, se lance dans les régions sahariennes au sud du pays, là où se trouvent les villes de Tombouctou, Adrar et Tamanrasset, et autres lieux plus secrets qu’il découvre (ou tente de découvrir) jusqu’à la fin du livre. Le prétexte, ou cause véritable de ces voyages, est la recherche de météorites, ou fragments d’un météorite, qui seraient tombés en plein Sahara, sans que personne semble capable de dire où exactement. On sait que les météorites sont des roches venues de l’espace interstellaire qui traversent l’atmosphère terrestre et atteignent finalement le sol sans se volatiliser complètement. Ce phénomène est naturel mais on comprend qu’il comporte des aspects miraculeux et que leur recherche puisse passionner des esprits comme celui de Wahid, entraîné par là vers une quête aux multiples aspects. Le voyage qu’il accomplit à bicyclette, comportant un nombre incroyable de kilomètres accomplis dans une difficulté extrême, satisfait chez lui un besoin à la fois physique et moral, il fait lui-même le rapprochement avec ce que l’écrivain Sylvain Tesson raconte de ses marches à travers la France dans son livre de 2016, « Sur les chemins noirs » : même désir de vivre une épreuve aussi désirable qu’épuisante.

Pour s’en tenir à ce que nous dit Wahid, ce cheminement qu’il décrit longuement et minutieusement est à la fois un accomplissement physique mais aussi un parcours initiatique, dont on voit à la fin qu’il a pris une signification mystique, parce qu’l débouche sur le mystère infini de l’au-delà.

Chemin faisant, et c’est le cas de le dire, s’engouffre dans cette aventure tout ce dont Wahid est porteur, c’est-à-dire une culture multiple, d’une étonnante variété. Parler de références culturelles serait beaucoup trop intellectuel pour convenir à sa manière. Disons plutôt que ce sont des compagnes ou compagnons de route qui occupent son esprit.

D’abord, parce que les circonstances s’y prêtent, c’est à Jack Kerouac qu’il pense le plus souvent et à son livre « Sur la route » où l’écrivain de la « Beat Generation » (mouvement de la contreculture américaine des années 1960) raconte ses voyages à travers les Etats-Unis et le Mexique.

Mais bien autrement que par le thème du voyage la littérature sous des formes diverses infuse son récit. Depuis son enfance, Ahmed Hanifi fait une place importante à l’imaginaire du conte, et au monde pittoresque, irréaliste, qui peuple la littérature orale : « des histoires où se confondent les mythologies du nord et du sud ». Les contes de son enfance sont en effet aussi présents en lui que pouvait l’être leur mythologie pour les habitants de la Grèce antique.

Mais bien autrement que par le thème du voyage la littérature sous des formes diverses infuse son récit. Depuis son enfance, Ahmed Hanifi fait une place importante à l’imaginaire du conte, et au monde pittoresque, irréaliste, qui peuple la littérature orale : « des histoires où se confondent les mythologies du nord et du sud ». Les contes de son enfance sont en effet aussi présents en lui que pouvait l’être leur mythologie pour les habitants de la Grèce antique.

Tout autant que mythologique, sa perception du monde est poétique et se formule au cœur du récit sous une forme originale qui est celles des haikai japonais (pluriel de haikou), très courts poèmes de trois vers qui disent le rapport de l’homme à la nature et au temps ; les haikai fabriqués par lui sur le modèle japonais s’insèrent dans son texte sans crier gare, avec souplesse et naturel.

Sans doute est-ce grâce à la fluidité de sa langue qu’il arrive à réaliser la fusion de tous ces éléments. Rien chez lui ne sent l’effort, encore moins le désarroi. Quelles que soient les ambitions qui apparaissent dans le titre du livre, ce qui l’emporte dans son récit est le plaisir de vivre et le bonheur de raconter et il sait les transmettre au lecteur.

Denise Brahimi

« ALGERIE 1960, Journal d’un appelé » par Bernard Ponty, Grasset, 2024

Le témoignage laissé à sa mort en 2020 par Bernard Ponty et publié depuis lors par ses filles mérite une place de choix parmi ceux qu’ont laissés comme lui d’autres appelés de la guerre d’Algérie. C’est une chance qu’une historienne spécialiste de la question comme Raphaëlle Branche ait pu entrer dans sa possession ; elle lui consacre une présentation dans le livre dont il est question ici et qui comporte essentiellement le Journal de guerre de Bernard Ponty. Elle y constate que ce Journal, parmi d’autres qu’elle connaît, comporte des originalités auxquelles on ne peut réagir que par des questionnements.

Comme dans la plupart des cas, l’histoire évoquée par Bernard Ponty commence au moment où il débarque aux accents de la Marseillaise dans l’est du pays en tant que membre du contingent. Il est alors un jeune homme de 25 ans, c’est-à-dire plus âgé que la majorité des jeunes appelés et manifestement mieux armé qu’eux pour réfléchir à ce qui l’attend pendant les quelques mois (4 mars-25 juillet 1960) que relate son Journal. Il est étudiant, a reçu une éducation catholique qui en l’occurrence va lui apporter plus de questions que de réponses ; politiquement il est de gauche, même s’il n’est pas ce dangereux communiste que les autres soldats du contingent croient immédiatement reconnaître en lui. C’est d’ailleurs un enseignement à tirer de ce Journal d’un appelé : l’armée française était alors littéralement obsédée par la peur et la haine d’un communisme dont elle était convaincue qu’il animait les fellaghas.

Comme dans la plupart des cas, l’histoire évoquée par Bernard Ponty commence au moment où il débarque aux accents de la Marseillaise dans l’est du pays en tant que membre du contingent. Il est alors un jeune homme de 25 ans, c’est-à-dire plus âgé que la majorité des jeunes appelés et manifestement mieux armé qu’eux pour réfléchir à ce qui l’attend pendant les quelques mois (4 mars-25 juillet 1960) que relate son Journal. Il est étudiant, a reçu une éducation catholique qui en l’occurrence va lui apporter plus de questions que de réponses ; politiquement il est de gauche, même s’il n’est pas ce dangereux communiste que les autres soldats du contingent croient immédiatement reconnaître en lui. C’est d’ailleurs un enseignement à tirer de ce Journal d’un appelé : l’armée française était alors littéralement obsédée par la peur et la haine d’un communisme dont elle était convaincue qu’il animait les fellaghas.

Autre enseignement qui va de pair avec celui-ci : ce n’est pas l’islam de ces mêmes fellaghas qui préoccupe ou angoisse les soldats ni leurs chefs, et d’ailleurs, une bonne moitié des hommes qui composent le contingent, dans ce cas du moins, est composé de Musulmans. En ce qui le concerne, la religion à laquelle il ne cesse de penser est le catholicisme dans lequel il a été élevé et dont il est encore très imprégné. Son Journal consiste principalement en débats sur les valeurs religieuses et morales qu’on lui a inculquées comme à beaucoup d’autres de ses semblables et que les autorités militaires rappellent à l’occasion très solennellement. Personne sauf lui ne semble voir là une contradiction avec les faits et pratiques de l’armée mais lui s’en indigne et s’en épouvante : tout ce en quoi il a cru jusque là est bafoué sans vergogne et—ce qui est le plus stupéfiant— avec l’approbation de tous ceux qu’il tente d’alerter autour de lui.

L’originalité de son Journal, soulignée par Raphaëlle Branche, vient en tout cas de l’importance primordiale qu’il accorde à cette insurmontable contradiction entre ce qu’il lui faut vivre et les idées en lesquelles il a cru jusque là. Son texte, profondément émouvant, donne la plus haute idée de l’homme qui en est l’auteur. En fait, tout se passe comme s’il n’avait jamais pu surmonter la violence du choc reçu pendant ces quelques mois. Car il faut bien comprendre que ce n’est pas seulement une affaire d’idées, mais qu’il s’agit des actes qu’il doit accomplir tous les jours et à chaque instant. Il vit un véritable cauchemar, pris entre son refus absolu voire horrifié du rôle qu’on lui fait jouer et l’impossibilité où il se trouve d’agir autrement.

L’originalité de son Journal, soulignée par Raphaëlle Branche, vient en tout cas de l’importance primordiale qu’il accorde à cette insurmontable contradiction entre ce qu’il lui faut vivre et les idées en lesquelles il a cru jusque là. Son texte, profondément émouvant, donne la plus haute idée de l’homme qui en est l’auteur. En fait, tout se passe comme s’il n’avait jamais pu surmonter la violence du choc reçu pendant ces quelques mois. Car il faut bien comprendre que ce n’est pas seulement une affaire d’idées, mais qu’il s’agit des actes qu’il doit accomplir tous les jours et à chaque instant. Il vit un véritable cauchemar, pris entre son refus absolu voire horrifié du rôle qu’on lui fait jouer et l’impossibilité où il se trouve d’agir autrement.

La cruauté de cette position lui est sans cesse rappelée par son compagnonnage, une amitié véritable avec Yazid, le soldat du contingent dont il est le plus proche, et même à dire vrai, le seul avec lequel il ait des affinités.

Encore plus douloureux le sentiment qu’il éprouve à l’égard d’un jeune garçon, Tahar, l’un de ses cinquante élèves—puisqu’il est non seulement artilleur mais aussi infirmier et instituteur dans le camp de regroupement auquel il s’est trouvé affecté au cours de ces quelques mois. Le Journal se termine sur la très vraisemblable mort de Tahar au cours d’un accrochage nocturne, ce qui est évidemment un effet voulu, donnant à penser que Bernard Ponty s’est livré à une sorte de mise en forme de son texte après coup et à partir de notes prises sur le terrain : pensait-il à une éventuelle publication quand les circonstances le permettraient ? Celle-ci en tout cas n’a pas eu lieu de son vivant. Mais ce projet, s’il a existé, permettrait de comprendre dans quel esprit le texte a été rédigé postérieurement. L’auteur a voulu exposer le plus complètement possible des débats qui ne pouvaient sans doute prendre une telle ampleur au moment où les hommes étaient dans le feu de l’action ; il les aurait enrichis et complétés par la suite, sans qu’on sache à quel moment.

Les différents interlocuteurs qui s’opposent à Bernard Conty exposent longuement de idées contraires aux siennes et l’on se rend bien compte que l’auteur du journal n’a pas voulu les réduire ni encore moins les caricaturer même lorsqu’elles sont tout à fait irrecevables pour lui. Il est de ceux qui font la part belle à l’adversaire, quoi qu’il en soit, et l’on peut penser que ce ne lui était pas facile, qu’il lui a fallu beaucoup de courage pour cela.

Le livre qui en ressort est plus complexe qu’il n’y paraît d’abord, car il est double. Il fait d’une part le récit pathétique de la fin de son adolescence, mise à mal voire anéantie par les horreurs de la guerre ; et d’autre part il dénonce ces dernières, au moyen d’évocations aussi précises qu’incontestables, en révélant ce qu’a été leur (malheureusement objective) réalité.

Denise Brahimi

« HISTOIRE DE L’ISLAM A LYON » par Christian Delorme, Mémoire active, Lyon 2025

Ce gros livre très illustré comporte une vingtaine de chapitres, trois annexes, une bibliographie et un index des personnes citées très fourni, son auteur s’étant donné pour tâche d’évoquer un très grand nombre de gens, souvent pour leur rendre hommage—d’autant que dans la dernière partie du livre, qui est à peu près chronologique, il s’agit de gens qu’il a connus lui-même, et avec lesquels il a œuvré.  Christian Delorme, né en 1950 travaille en effet depuis un demi-siècle à établir un dialogue interreligieux, dans une perspective œcuménique, principalement avec les Musulmans. Il serait trop restrictif de dire qu’il le fait en tant que prêtre catholique puisqu’il vise justement à dépasser l’enfermement dans une seule religion, mais sa qualité de prêtre lui donne une localisation, dans le diocèse de Lyon ; et c’est en effet dans cette ville ou à partir d’elle qu’il a constamment donné forme à son projet de vaste solidarité : l’exemple que beaucoup de gens en ont retenu consiste dans le rôle qu’il a joué en 1983 dans la Marche antiraciste entreprise par des jeunes Musulmans principalement issus du quartier de Minguettes à Lyon, contre la discrimination dont les leurs étaient victimes.

Christian Delorme, né en 1950 travaille en effet depuis un demi-siècle à établir un dialogue interreligieux, dans une perspective œcuménique, principalement avec les Musulmans. Il serait trop restrictif de dire qu’il le fait en tant que prêtre catholique puisqu’il vise justement à dépasser l’enfermement dans une seule religion, mais sa qualité de prêtre lui donne une localisation, dans le diocèse de Lyon ; et c’est en effet dans cette ville ou à partir d’elle qu’il a constamment donné forme à son projet de vaste solidarité : l’exemple que beaucoup de gens en ont retenu consiste dans le rôle qu’il a joué en 1983 dans la Marche antiraciste entreprise par des jeunes Musulmans principalement issus du quartier de Minguettes à Lyon, contre la discrimination dont les leurs étaient victimes.

Cependant, bien avant de passer à cette période encore récente, Christian Delorme apporte nombre d’informations sur la présence, même si elle fut longtemps sporadique, de Musulmans à Lyon. A commencer par le plus célèbre d’entre eux, l’Emir Abd El-Kader qui, il est vrai, n’y fit guère qu’un passage de 2 jours en décembre 1852, après ses années de captivité en France, à Amboise principalement.

Pendant des décennies incluant le 19e et le 20e siècle, les Musulmans n’ont pas manqué à Lyon, mais il s’agissait alors de personnalités, dont la plus remarquable fut Ben Ali Fekar (1872 à 1942), à Lyon pendant une vingtaine d’années et qui inspira Maxime Rodinson, sociologue spécialiste de l’islam, auteur de « Islam et capitalisme ». Il y eut aussi des événements en rapport avec les deux guerres mondiales : c’est ainsi qu’on peut voir, au cimetière de la Mulatière (Sud-ouest lyonnais)un monument funéraire de style oriental portant cette inscription sur une plaque de marbre : « Aux musulmans morts pour la France 1914-1918 ».

Au nombre des Musulmans qui ont retenu longuement l’attention de Christian Delorme se trouve un Algérien, Ben Abdelbaki Bel Hadj El-Maafi qui pendant 70 ans a assuré à Lyon un encadrement religieux de toute sorte, en un temps où il n’y avait pas encore de véritables mosquées pour faciliter ce rôle ; cet imam était un représentant de l’islam maraboutique maghrébin mais on ignore beaucoup de choses sur ses origines et sa formation, sinon qu’il vécut presque un siècle (1900-1999) et que ses relations ne cessèrent d’être cordiales avec les autorités juive, catholique et protestante de Lyon.

Au nombre des Musulmans qui ont retenu longuement l’attention de Christian Delorme se trouve un Algérien, Ben Abdelbaki Bel Hadj El-Maafi qui pendant 70 ans a assuré à Lyon un encadrement religieux de toute sorte, en un temps où il n’y avait pas encore de véritables mosquées pour faciliter ce rôle ; cet imam était un représentant de l’islam maraboutique maghrébin mais on ignore beaucoup de choses sur ses origines et sa formation, sinon qu’il vécut presque un siècle (1900-1999) et que ses relations ne cessèrent d’être cordiales avec les autorités juive, catholique et protestante de Lyon.

Autre témoignage de la présence musulmane, lié cette fois à la deuxième guerre mondiale : le Tata sénégalais de Chasselay, dont le nom désigne en langue wolof une enceinte sacrée. Dans cette petite commune située à 20 km au nord de Lyon, reposent les corps de 196 hommes noirs assassinés en juin 1940 par l’armée allemande. Les soldats de celle-ci étaient en nombre très supérieur à celui du groupe de Tirailleurs sénégalais qui étaient supposés leur résister. Ce fut un véritable massacre, animé par le mépris raciste des soldats allemands à l’égard des Africains. La nécropole de Chasselay est l’unique en France qui soit entièrement consacrée à des soldats africains.

C’est avec la guerre d’Algérie, pendant et surtout après la guerre, que le nombre de Musulmans à Lyon se multiplie de manière considérable, au point que le changement quantitatif que représente cette implantation massive ne peut manquer de déboucher sur un changement qualitatif qui concerne la conception même de la ville par ses habitants : il ne s’agit plus de présences musulmanes personnalisées, même si Christian Delorme continue à mettre en valeur quelques-uns d’entre eux parmi les plus connus, et parmi eux le professeur Ali Merad, disciple de Ben Badis ou encore Azzedine Gaci, recteur-fondateur de la mosquée Othmane de Villeurbanne. Massivement et c’est évidemment un changement considérable avec tout ce qui précède, il faut désormais parler des Musulmans de Lyon en termes de communauté, ce qui veut dire aussi leur reconnaître des droits spécifiques comme celui d’apprendre la langue arabe et de pratiquer la religion musulmane dans des lieux adéquats. Pour assurer une meilleure connaissance de l’une et de l’autre les traductions du Coran se multiplient ainsi que leur édition en français—ce qui est l’occasion de rappeler l’importance particulière et considérable de l’imprimerie à Lyon. La création de lieux de prières dédiés à la religion musulmane fait partie de ce programme, et pour ne parler que de la plus importante, c’est la construction de la mosquée de Lyon qui fait l’objet de tout un chapitre du livre, appelé par son auteur « essai de synthèse ». On sait sans doute que ladite mosquée fut inaugurée en 1994, en présence du Docteur Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris.

Pour évoquer ces événements récents et leurs suites actuelles, Christian Delorme ne pouvait manquer de s’attacher à un personnage bien connu des Lyonnais, le directeur actuel de la grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane, qu’il situe dans la tradition de tolérance religieuse dont il fait le propre de la ville de Lyon (et dont il est lui-même le très remarquable exemple).

Denise Brahimi

« UNE FEMME NOMMEE RACHID » de Fatna El Bouih Editions Le fennec

Le combat au féminin

Imaginez une jeune fille, frêle silhouette aux yeux brillants de rêves et d’espoirs, grandissant dans un Maroc où les ombres des Années de plomb obscurcissent l’horizon. Cette jeune fille, c’est Fatna El Bouih, militante féministe et ancienne détenue politique. Son récit Une femme nommée Rachid nous plonge dans ce Maroc pétri de silences et cadenassé par la peur. Publié initialement en arabe sous le titre Hadit Al Atama (Paroles de l’obscurité), il est un témoignage poignant et bouleversant sur l’enfer vécu par les détenus politiques. Bien plus qu’un livre, c’est une déchirure offerte au monde, un cri venu de l’intérieur, là où l’Histoire refoule et bâillonne, et surtout une parole de femme, doublement illégitime aux yeux d’un pouvoir patriarcal et autoritaire.

En 1977, alors qu’elle n’a pas vingt ans, Fatna El Bouih est arrêtée pour « atteinte à la sûreté de l’État ». Traduction monarchique : elle pense, rêve et conteste. Cinq années derrière les barreaux, entre tortures, humiliations et résistance intérieure. Et de cette nuit, elle tire une lumière. Son livre, publié en 2001, est le premier témoignage d’une ancienne détenue politique au Maroc – acte de mémoire et de guerre contre l’amnésie.

En 1977, alors qu’elle n’a pas vingt ans, Fatna El Bouih est arrêtée pour « atteinte à la sûreté de l’État ». Traduction monarchique : elle pense, rêve et conteste. Cinq années derrière les barreaux, entre tortures, humiliations et résistance intérieure. Et de cette nuit, elle tire une lumière. Son livre, publié en 2001, est le premier témoignage d’une ancienne détenue politique au Maroc – acte de mémoire et de guerre contre l’amnésie.

La gauche traquée

Les Années de plomb au Maroc, qui s’étendent de 1960 aux années 1980, sont marquées par une répression féroce contre les opposants politiques. La gauche marocaine (Groupes Ila El Amam, Li Nakhdoum El Chaab et 23 Mars appelé groupe Serfati) paye un lourd tribut. Le régime du roi Hassan II, déterminé à écraser toute forme de dissidence, a mis en place un appareil répressif redoutable, incluant arrestations arbitraires, emprisonnements sans procès, tortures dans les caves de Derb Moulay Cherif, disparitions forcées, exils…

Mais la dissidence, comme les fleuves souterrains, trouve toujours un chemin. Dans l’ombre, la résistance s’organise. Des tracts circulent de main en main, des journaux clandestins naissent, les syndicats se soulèvent, les étudiants marchent. Le prix à payer est immense. Des générations entières broyées dans l’indifférence d’un monde complice. Et Fatna El Bouih est l’une de ces voix – rare, lucide, incandescente – qui refusent l’oubli.

Femmes debout dans la nuit

Dans ce théâtre de la répression, un chapitre reste souvent relégué ou peu exploré, celui des femmes militantes, qui ont joué un rôle crucial, bien que souvent méconnu. Dans une société doublement verrouillée – par l’État et par le patriarcat – elles ont osé. Elles se nomment Khadija El Boukhari, Maria Zouini, Widad Bouab, Saïda Mnebhi, Latifa Jbabdi, Rabea Bennouna, Malika et Fatma Oufkir, Maria Charaf, Fatna El Bouih.

Dés qu’elles franchissent les portes de la prison, ces femmes se voient attribuer un pseudonyme masculin et un numéro – Rachid pour Fatna – symbolisant la dépersonnalisation et la négation de leur identité féminine, processus brutal infligé aux femmes détenues politiques. Ce masque traduit l’imaginaire politique d’un État qui pense que faire de la politique pour une femme est un crime suprême.

Leurs corps deviennent des champs de bataille. Torturées ou humiliées, elles inventent pourtant des formes de résistance qui leur appartiennent : sororité clandestine, récits murmurés, chants partagés, gestes de survie, grève de la faim pour réclamer des droits, revendication du statut de prisonnier politique, lutte pour pouvoir réceptionner les journaux et les livres, et pour avoir le droit de continuer les études… L’humanité refait surface dans les interstices de la violence. L’ouvrage de El Bouih évoque à la fois la douleur et la dignité, l’abjection et l’élévation.

Littérature carcérale

La littérature carcérale au Maroc est un genre littéraire qui a émergé dans le sillage des Années de plomb, offrant une voix aux personnes réduites au silence par la répression politique. Ces récits, souvent écrits par d’anciens détenus politiques, sont des témoignages poignants sur les conditions de vie dans les prisons.

La littérature carcérale au Maroc est un genre littéraire qui a émergé dans le sillage des Années de plomb, offrant une voix aux personnes réduites au silence par la répression politique. Ces récits, souvent écrits par d’anciens détenus politiques, sont des témoignages poignants sur les conditions de vie dans les prisons.

Parmi les œuvres les plus marquantes de ce genre, il faudrait citer Le Marié de Salah El Ouadie (1998), La Prisonnière (2000) de Malika Oufkir, coécrit avec Michèle Fitoussi, On affame bien les rats (2000) de Abdelaziz Mourid, Tazmamort de Aziz Binedine (2009), Tazmamart Cellule 10 (2000) de Ahmed Marzouki ou bien L’Œil et la Nuit (2003) d’Abdelatif Laâbi. Ces livres, bien que différents dans leur style et leur approche, partagent une même volonté de dénoncer les violations des droits humains et de rendre hommage aux personnes qui ont lutté pour la liberté et la dignité.

Cette littérature est aussi une littérature de la mémoire en cherchant à préserver la parole des victimes dans une tentative de briser le silence et l’oubli, et de construire une mémoire collective essentielle pour l’avenir du Maroc.

Un parcours de résistance

Fatna El Bouih voit le jour en 1956 à Ben Ahmed (région Casablanca-Settat), dans une famille où l’éducation et la culture sont des piliers. Son père, instituteur, fait de la connaissance le seul rempart contre l’obscurantisme. L’école est pour elle un espace d’émancipation.

Son engagement politique commence au lycée et se poursuit à l’université, dans un Maroc de plus en plus polarisé par les fractures sociales et politiques. La brutalité d’un régime la poussera à s’impliquer de manière résolue dans la lutte pour la justice sociale. En 1974, elle est arrêtée une première fois. En 1977, elle connaîtra l’enfer des geôles. Les murs et les tortures ne parviennent pas à réduire son esprit.

Après sa sortie de prison, elle devient professeure d’arabe dans un collège à Casablanca et tisse une nouvelle vie tout en s’engageant dans des causes féministes, notamment en rejoignant l’Union de l’action féminine (UAF), aux côtés de Latifa Jbabdi, elle-même ancienne prisonnière politique. Leur combat, loin des projecteurs, s’enracine dans la dignité des femmes, la quête de justice sociale.

Dans le contexte de l’arrivée de Mohammed VI au pouvoir en 1999, El Bouih créée l’Observatoire marocain des prisons et participe à la fondation du Forum pour la vérité et la justice, dont l’objectif est de rendre visible l’invisible, de donner une voix à ceux que l’État avait voulu faire disparaître. Ce forum, premier collectif de victimes politiques des années de plomb, préfigure ce que sera, en 2004, l’Instance équité et réconciliation.

Elle s’investit par ailleurs dans l’Association Insaf, afin d’offrir un soutien aux femmes encore marquées par la violence politique et de lutter contre l’invisibilisation des détenues, notamment celles qui, enceintes, vivent dans le silence absolu de la souffrance qu’aucun rapport ne saurait traduire.

Écrivaine, elle donne chair à des vies brisées, à des récits oubliés. Ses livres, dont Atlasyat, sont autant de contre-récits et de fenêtres ouvertes sur une histoire nationale que le pouvoir aurait préféré voir mourir dans l’oubli. Le combat de El Bouih est un combat d’ancrage contre l’oubli et l’effacement des histoires individuelles, et contre la négligence du rôle des femmes.

Témoignage littéraire et politique

La répression des années de plomb a laissé des traces profondes dans la société marocaine. Des milliers de familles sont touchées par la disparition ou l’emprisonnement d’un proche, et la peur continue de régner ; des opposants croupissent encore dans les geôles (comme Nasser Zefzafi et 41 autres codétenus condamnés en 2019 à 20 ans de prison) et le mouvement social est le théâtre d’une répression aveugle.

Une femme nommée Rachid est un récit politique et poétique qui dénonce l’horreur des prisons marocaines tout en célébrant la beauté de la résistance humaine. La torture, les humiliations et la déshumanisation imposées par le régime deviennent le lieu d’une réflexion sur l’identité, la dignité humaine et l’espoir.

Depuis sa publication, ce livre est salué pour sa force narrative et son importance historique. Il a permis de briser le tabou des Années de plomb et de donner la parole aux femmes militantes. Cet ouvrage reste donc un témoignage essentiel, un phare pour toutes celles et ceux qui continuent de se battre pour la liberté et la justice, rappelant que la lutte pour la dignité est un combat sans fin, qui doit être mené avec courage et détermination.

Mohammed Yefsah

« CHRONIQUES DE TUNISIE Une Française au pays de la révolution » Album de Anna Chronique éditions Dunod Graphic 2025

Professeure d’histoire-géographie et illustratrice, l’auteure raconte avec verve l’expérience qu’elle et son mari, Boris, lui aussi enseignant (sans oublier leur chat, Cachou, plutôt bavard), ont vécue en allant enseigner en Tunisie de 2008 à 2012. Cette période couvre sur sa fin la « révolution du jasmin » que les Tunisiens préfèrent nommer révolution de la dignité, et qu’ils vivront dans une certaine angoisse.

Ils quittent sans regrets un début de carrière un peu chaotique en France, et leurs candidatures sont retenues pour la Tunisie, avec des contrats « résidents », moins luxueux que la situation d’« expat », mais allèchants en début de carrière. Elle enseignera au lycée Gustave Flaubert à La Marsa, lui au lycée Pierre Mendès-France à Tunis.

Ils quittent sans regrets un début de carrière un peu chaotique en France, et leurs candidatures sont retenues pour la Tunisie, avec des contrats « résidents », moins luxueux que la situation d’« expat », mais allèchants en début de carrière. Elle enseignera au lycée Gustave Flaubert à La Marsa, lui au lycée Pierre Mendès-France à Tunis.

L’album est une sorte de journal de bord, plein d’humour, d’autodérision, auquel l’auteure, ajoute une vision sociologique, et, la professeure d’histoire-géo n’étant jamais loin, des données historiques qui jalonnent le récit, en y ajoutant une note pédagogique bienvenue, jamais dépourvue d’humour (le récit sur la prise du pouvoir par Ben Ali et le népotisme de sa belle-famille, illustre bien la manière pétillante avec laquelle l’auteure mène son récit).

Le dessin, précis, en partie réaliste, apporte sa touche à ce journal de bord, tour à tour cocasse, documentaire, qui fourmille de notations sur les relations humaines et les particularismes culturels, d’anecdotes drôles ou déconcertantes. Par chance, l’appartement loué depuis la France à La Marsa, a plus d’avantages que d’inconvénients, et les propriétaires deviennent vite des amis, qui les aideront efficacement dans leurs démarches auprès d’une administration un peu kafkaïenne.

Les observations sur la relation avec les élèves de Gustave Flaubert, font apparaître un milieu plutôt favorisé, assez international. Le bagage culturel d’une bonne partie des élèves, permet un enseignement facile malgré des classes chargées. Les relations avec les élèves sont bonnes, moins avec certains parents qui supportent mal que leur investissement dans l’éducation de leurs enfants ne soit pas toujours payé en retour. Le fait que leurs professeurs se soient rapidement mis à apprendre l’arabe touche les élèves tunisiens, même si les fautes de prononciation les font rire.

Le récit nous fait partager leur découverte des sites touristiques, en particulier les vestiges romains, ou Kairouan. Un peu guide du Routard, mais toujours pimenté d’anecdotes vécues, comme celle du guide qui entraîne les visiteurs-hommes dans des lieux écartés « à visiter absolument », qui s’avèrent des pièges pour les tripoter… Plusieurs notations sur la pratique de l’homosexualité et le tourisme sexuel font dire à l’auteure que pour une fois ce ne sont pas les femmes qui subissent ce harcèlement. Ils sont aussi témoins du « tourisme médical », notamment en chirurgie esthétique.

Quand éclatent les émeutes qui suivent le suicide de Mohamed Bouazizi, le couple passe Noël en France, et découvre à la télévision ce qui se passe dans leur pays d’accueil. Le retour en janvier 2011 leur fait vivre les soubresauts de ce vaste mouvement. Un temps confinés chez eux ils participent avec leurs voisins tunisiens aux barrages de quartiers, pour remplacer les policiers qui ont disparu, ce qui crée une connivence nouvelle. Ils assistent aux élections et au succès de Moncef Marzouki.

Quand éclatent les émeutes qui suivent le suicide de Mohamed Bouazizi, le couple passe Noël en France, et découvre à la télévision ce qui se passe dans leur pays d’accueil. Le retour en janvier 2011 leur fait vivre les soubresauts de ce vaste mouvement. Un temps confinés chez eux ils participent avec leurs voisins tunisiens aux barrages de quartiers, pour remplacer les policiers qui ont disparu, ce qui crée une connivence nouvelle. Ils assistent aux élections et au succès de Moncef Marzouki.

La fin de leur séjour voit l’arrivée d’un premier bébé, Gabriel, à qui ses parents donneront un deuxième prénom tunisien… Le récit de la grossesse, puis de l’arrivée du bébé avec de jeunes parents un peu démunis et isolés est très réaliste. Cet isolement leur fera faire le choix de renoncer à prolonger leur séjour. Pourtant l’auteure souligne combien la jeune mère est l’objet de toutes les attentions en Tunisie, ce qui n’est pas toujours le cas en France. Ce que manifeste la dernière scène où, dans l’avion une voisine française lance à Anna « vous voyagez avec un bébé, il ne va pas pleurer, j’espère ! ». Ce mauvais accueil est vite compensé par une autre voisine tunisienne, avec son foulard « Venez à côté de moi, madame, j’adore les bébés, la famille c’est sacré ! ».

Cela conclut un récit où malgré de multiples surprises sur les différences culturelles, l’auteure s’est laissée séduire par ce pays et ses habitants.

Un séduction que cet album peut facilement faire partager à qui envisage d’aller passer un temps dans ce pays attachant .

Michel Wilson

DIVERS

Note sur le livre de Thierry Fabre : « FAUT-IL BRÛLER AVERROES? »

Ce petit livre de Thierry Fabre chez Riveneuve est un opuscule de 70 pages qui développe une idée en 3 parties :

Ce petit livre de Thierry Fabre chez Riveneuve est un opuscule de 70 pages qui développe une idée en 3 parties :

-nous sommes très menacés par la pensée d’extrême droite qui a trouvé un excellent tremplin dans la question de l’immigration(sur le plan théorique, il rattache la pensée d’extrême-droite à Charles Maurras notamment)

-il ne sert à rien de faire comme si la société française avait absorbé le problème de l’islam, il est bien là et problème il y a.

-Il faut donc se donner comme objectif volontairement et lucidement assumé d’œuvrer pour le résoudre par une série de mesures concrètes.

- Vendredi 3 et Samedi 4 octobre, colloque « Les harkis, de la mémoire à l’histoire? » dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon