Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #102

Editorial

Dans la présente Lettre de Coup de soleil, c’est de toute évidence le genre romanesque qui l’emporte et qui apparaît si l’on peut dire dans tous ses états. Il y a sans aucun doute des constantes, par rapport à ce que la Lettre a déjà évoqué bien des fois, mais aussi une diversité qui prouve qu’on peut faire confiance à l’inventivité du Maghreb littéraire. Donnons-en tout de suite les deux exemples présentés par la Lettre : d’une part « Sîn, la lune en miettes », d’Abdelaziz Otmani qu’on pourrait présenter comme un roman mythologique, même s’il y a peu d’autres exemples de ce genre et d’autre part « Quatre jours sans ma mère » de Ramsès Kefi qui, usant de personnages franco-tunisiens les montre sous un jour très original..

Parmi les constantes il y a celle du roman autobiographique, que nous avons souvent rencontré et qui est souvent aussi l’œuvre de femmes devenues auteures pour la circonstance. C’est le cas pour les récits que nous présentons ici, tous trois au féminin, avec des variantes selon leur principal centre d’intérêt « La Hchouma » de la Marocaine Dounia Hadni explore le psychisme d’une femme obligée de recourir à la psychiatrie, « Ecris et je viendrai » de Myriam Belkaïd est un roman d’amour (ou plutôt, comme il arrive souvent, un roman de l’échec de l’amour) mais c’est aussi une évocation du trauma collectif produit par la décennie noire sur la population d’Algérie. « La Maison des rêves » de Nora Hamadi est une étude à la fois historique et sociologique de l’évolution dans le temps d’un quartier de banlieue.

Nous parlons dans une note d’un événement lyonnais qui en ce mois de septembre 2025 a mis en valeur une femme remarquable (morte en 1976), Taos Amrouche, romancière et interprète des « Chants berbères de Kabylie », recueillis de la bouche de sa mère et publiés par son frère Jean Amrouche.

Le cinéma est présent dans cette Lettre grâce à un article de Claude Bataillon, de l’association CdS de Toulouse, à propos du film de Lakhdar Hamina, « Chronique des années de braise » couronné à Cannes en 1975 et ressorti en salles récemment. Mais l’événement est surtout la sortie prochaine— le 8 octobre— du film policier « Alger » de Karim Taleb-Bendiab. Il a déjà été projeté au cinéma Les Amphis de Vaux-en-Velin le 19 mars 2025 et présenté dans la Lettre 96 de CdS.

Grâce à Michel Wilson les amateurs de BD et de littérature jeunesse auront doublement de quoi se réjouir ce mois-ci puisqu’il présente dans un article le roman jeunesse de Mabrouck Rachedi « Les étoiles montantes », et dans un autre la BD autobiographique «Attends j’te raconte» de Youssra Mahdi aux éditions Lapin de Villeurbanne.

Denise Brahimi

Et Boualem Sansal ? L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’oppose à sa nomination pour le Prix Sakharov 2025 par le groupe d’extrême droite au Parlement européen présidé par Jordan Bardella (RN). «Malgré la très grande estime dans laquelle il tient ce prix, Boualem Sansal, par la voix de son épouse, a fait savoir qu’il considérait comme irrecevable cette démarche insidieusement partisane», a indiqué son éditeur.

Podcast

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

Ce podcast, dans sa version intégrale et audiovisuelle a été présenté samedi 27 septembre à la Bibliothèque de la Part Dieu de Lyon, devant un public conquis. Chacun s’est dit convaincu que sa présentation publique devrait connaître un bon succès, et que sa diffusion dans les établissement scolaire doit être envisagée.

LIVRES / BD

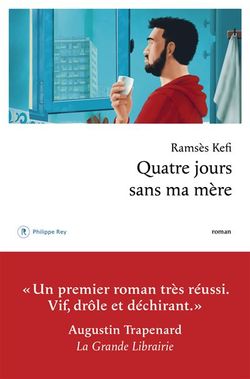

« QUATRE JOURS SANS MA MERE» par Ramsès Kefi, roman, éditeur Philippe Rey, 2025

Ce premier roman a beaucoup de succès, à la fois parce qu’il décrit des situations banales, aisément reconnaissables et parce qu’il le fait de manière originale un peu décalée par rapport aux courants dominants de la problématique qu’il aborde. Celle-ci concerne la quasi-totalité de la population maghrébine immigrée en France, et ce sont des voix qui nous sont données très régulièrement à entendre à Coup de Soleil. On peut désigner ce thème comme celui de l’exil mais c’est justement là qu’apparaît d’emblée la différence entre le roman de Ramsès Kefi, du moins dans sa première partie, et la très grande majorité des œuvres qui explorent les émotions et les sentiments ressentis par les exilés.

Les deux personnages principaux du livre, parents du narrateur, sont Amani et Hédi, d’origine tunisienne mais en rupture totale avec celle-ci. Ils justifient cette rupture en expliquant qu’ils sont l’un et l’autre des orphelins et que, venus très jeunes en France, ils n’ont laissé absolument personne derrière eux. La référence à quoi ou à qui que ce soit de tunisien est absolument exclue de leur vie. Celle-ci a fait d’eux des citoyens de la Caverne, une cité HLM de grande banlieue parisienne qu’ils considèrent comme leur unique appartenance, ce qu’ils ne cessent de répéter—peut-être un peu trop. En tout cas ils ont élevé leur fils Salmane dans cette idée, qu’il n’a jamais songé à mettre en question.

Les deux personnages principaux du livre, parents du narrateur, sont Amani et Hédi, d’origine tunisienne mais en rupture totale avec celle-ci. Ils justifient cette rupture en expliquant qu’ils sont l’un et l’autre des orphelins et que, venus très jeunes en France, ils n’ont laissé absolument personne derrière eux. La référence à quoi ou à qui que ce soit de tunisien est absolument exclue de leur vie. Celle-ci a fait d’eux des citoyens de la Caverne, une cité HLM de grande banlieue parisienne qu’ils considèrent comme leur unique appartenance, ce qu’ils ne cessent de répéter—peut-être un peu trop. En tout cas ils ont élevé leur fils Salmane dans cette idée, qu’il n’a jamais songé à mettre en question.

La première partie du livre de Ramsès Kefi est une présentation de ce que cette appartenance signifie, de façon convaincante parce qu’on y reconnaît ce qu’on a pu lire (ou vivre) par ailleurs dans des endroits de cette sorte, assez nombreux en France pour constituer une sorte de réalité autonome : les banlieues maghrébines de France.

Avec la seconde partie de son livre, l’auteur remet subtilement en cause ce que pourrait être cette autonomie (comme absence de toute référence au pays d’origine) et ce qu’elle croit ou prétend être, notamment de la part de Hédi père de Salmane. L’élément déclencheur qui fait basculer d’une partie à l’autre est la disparition d’Amani mère de Salmane : un beau jour sans crier gare et sans la moindre explication, elle laisse le père et le fils en proie à un total désarroi. Cependant on comprend assez vite, et on a bientôt confirmation, du fait qu’Amani est partie en Tunisie rejoindre sa famille qui existe bel et bien, démentant l’histoire inventée de la soi-disant orpheline. Cette découverte ouvre un nouvel épisode du livre, à partir du moment où Salmane part rejoindre sa mère en Tunisie et rencontre à cette occasion une partie au moins de sa famille. Mais surtout elle entraîne pour lui et pour le lecteur qui continue à le suivre quoi qu’il en soit une relecture du passé et la mise à jour de ce qui aurait pu être des indices si Salmane avait deviné quoi que soit avant le départ de sa mère. Et pourtant il ne l’a pas fait !

De cette relecture les deux personnages principaux que sont le père et la mère sortent beaucoup plus complexes qu’ils ne semblaient l’être auparavant, et beaucoup plus tourmentés qu’ils ne l’ont jamais laissé paraître. On comprend que Salmane est le seul naïf de cette histoire et qu’étant notre unique informateur, il nous a entraînés à sa suite.

C’est une des formes que prend l’humour dans ce roman, Ramsès Kefi n’en manque pas et c’est l’une des qualités pour lesquelles son livre se lit agréablement.

Le plaisir qu’il donne est dû aussi à la manière dont il présente un certain nombre de personnages secondaires qu’on devine pris sur le vif, tirés d’observations vécues en leur temps. Et même s’il s’agit, comme on a raison de le rappeler, d’un premier roman, il ne faut pas minimiser le fait, très perceptible, que Ramsès Kefi fréquente l’écriture depuis longtemps et pas seulement sous la forme journalistique. Le goût de l’écriture littéraire n’est pas seulement une question de vocabulaire, de description ou de dialogue. Il réside ici dans ce qui est l’invention principale du livre, ne jamais nommer ce qui est pourtant en son cœur, la question de l’exil—mot qui n’est jamais énoncé ni par l’auteur ni par ses personnages. Comme la disparition d’Amani, cette absence est une sorte de clef secrète du roman, qu’il serait trop banal et trop attendu d’exhiber. L’ambiguïté des personnages par rapport à leur origine (ou au sentiment qu’ils en ont) reste entière à la fin du livre, même si usant d’un terme plus ou moins psychanalytique on peut parler de la dénégation qui est à l’œuvre dans toute la première partie. On sait ce que signifie ce mot, qui désigne un procédé de défense, une certaine manière de se battre contre un désir en niant jusqu’à son objet. Il est évident que le désir, inconscient ou subconscient, n’en existe pas moins et qu’il peut un jour ou l’autre échapper à son refoulement. Amani comprend qu’elle ne peut continuer à vivre sans reconnaître son désir de Tunisie, même si elle ne sait pas ce qu’il adviendra du fait de cette reconnaissance. Et d’ailleurs la fin du livre n’en dit pas plus sur ce qu’il en sera par la suite. Ramsès Kefi n’a pas la naïveté de nous décrire un retour au pays car à la différence de son héros Salmane il n’est pas naïf, il est au contraire très malin, ce que ses lecteurs ne manquent pas d’apprécier.

Le plaisir qu’il donne est dû aussi à la manière dont il présente un certain nombre de personnages secondaires qu’on devine pris sur le vif, tirés d’observations vécues en leur temps. Et même s’il s’agit, comme on a raison de le rappeler, d’un premier roman, il ne faut pas minimiser le fait, très perceptible, que Ramsès Kefi fréquente l’écriture depuis longtemps et pas seulement sous la forme journalistique. Le goût de l’écriture littéraire n’est pas seulement une question de vocabulaire, de description ou de dialogue. Il réside ici dans ce qui est l’invention principale du livre, ne jamais nommer ce qui est pourtant en son cœur, la question de l’exil—mot qui n’est jamais énoncé ni par l’auteur ni par ses personnages. Comme la disparition d’Amani, cette absence est une sorte de clef secrète du roman, qu’il serait trop banal et trop attendu d’exhiber. L’ambiguïté des personnages par rapport à leur origine (ou au sentiment qu’ils en ont) reste entière à la fin du livre, même si usant d’un terme plus ou moins psychanalytique on peut parler de la dénégation qui est à l’œuvre dans toute la première partie. On sait ce que signifie ce mot, qui désigne un procédé de défense, une certaine manière de se battre contre un désir en niant jusqu’à son objet. Il est évident que le désir, inconscient ou subconscient, n’en existe pas moins et qu’il peut un jour ou l’autre échapper à son refoulement. Amani comprend qu’elle ne peut continuer à vivre sans reconnaître son désir de Tunisie, même si elle ne sait pas ce qu’il adviendra du fait de cette reconnaissance. Et d’ailleurs la fin du livre n’en dit pas plus sur ce qu’il en sera par la suite. Ramsès Kefi n’a pas la naïveté de nous décrire un retour au pays car à la différence de son héros Salmane il n’est pas naïf, il est au contraire très malin, ce que ses lecteurs ne manquent pas d’apprécier.

Denise Brahimi

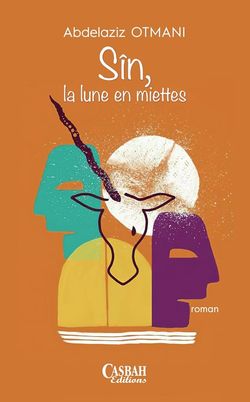

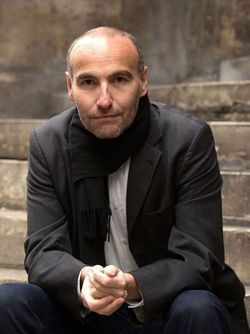

« SÎN: LA LUNE EN MIETTES», récit par Abdelaziz Otmani, Casbah éditions, 2023

Ce livre n’est pas présenté comme un roman, le mot ne pourrait se justifier, mais comme un récit, ce qui sans doute lui convient davantage, à condition de préciser de quelle sorte de récit il s’agit. Or tant est grande la diversité, souvent insoupçonnée, de la littérature maghrébine que celui-ci, ni autobiographique, ni réaliste, appartient à un genre certainement rare de nos jours, alors qu’il remonte aux origines de l’humanité, le récit mythologique. Il s’agit de textes dont certains sont très anciens, pour lesquels on emploie parfois le mot d’épopée, désignant une sorte de long poème qui évoque les aventures et les actions souvent miraculeuses d’un héros ou encore l’origine imaginaire et légendaire de certains peuples lorsqu’elle échappe à la connaissance historique. Ce qui est certain est que dans les récits mythologiques les événements racontés se sont passés bien avant l’humanité actuelle quoi que cette formule signifie. Les connaissances que le récit  mythologique nous procure sont au sens propre pré historiques. Dans « Sîn » il est d’ailleurs question de gravures préhistoriques, qui seraient en fait les éléments d’un langage susceptible d’être décrypté ; mais on ne trouve dans le récit aucune possibilité de datation et d’ailleurs la notion même de temps mesurable est démentie par l’un des personnages. Ceux-ci sont plus semblables à des dieux qu’à des humains au sens où nous l’entendons aujourd’hui, ils évoquent parfois une période antérieure à eux-mêmes et à leur règne, mais ils n’en savent à peu près rien.

mythologique nous procure sont au sens propre pré historiques. Dans « Sîn » il est d’ailleurs question de gravures préhistoriques, qui seraient en fait les éléments d’un langage susceptible d’être décrypté ; mais on ne trouve dans le récit aucune possibilité de datation et d’ailleurs la notion même de temps mesurable est démentie par l’un des personnages. Ceux-ci sont plus semblables à des dieux qu’à des humains au sens où nous l’entendons aujourd’hui, ils évoquent parfois une période antérieure à eux-mêmes et à leur règne, mais ils n’en savent à peu près rien.

S’agissant de l’espace il est vaste et même très vaste, même si nous ne pouvons pas le situer plus précisément que le temps. Tout au long du récit, les personnages accomplissent de nombreux déplacements, d’où le titre du premier chapitre sur trois, « Errances » et même du troisième et dernier chapitre « Désert », car c’est bien d’une longue et difficile traversée du désert qu’il s’agit, racontée d’abord au sens propre même s’il y a aussi sans aucun doute un sens figuré. Des raisons impératives autant qu’obscures font que les personnages et leurs groupes, plus ou moins nombreux, ne peuvent pas rester où ils sont même s’ils savent qu’ils ne seront pas forcément bien accueillis ailleurs. Les lieux dont il est question ne sont pas situables dans notre géographie actuelle, mais on comprend qu’ils sont bien différents les uns des autres, par les mœurs de leurs habitants plus encore que par leur géographie. La plupart des déplacements d’un lieu à l’autres étant collectifs, on serait tenté d’y voir les migrations opérées par certaines tribus même si ce dernier mot est peu ou pas utilisé (trop moderne peut-être, correspondant davantage à des périodes historiques ?) Globalement et d’après les produits qui servent à l’alimentation, miel, figues, agneau rôti, on a l’impression que les lieux sont de type méditerranéen mais ce dernier point est sans doute commandé par les sources auxquelles Abdelaziz Otmani a puisé.

A cet égard, la seule indication donnée (et elle est de toute façon évidente) est que « Sîn » n’est pas sans rapport ave l’épopée de Gilgamesh, ce long récit mésopotamien qui est un des premiers textes de l’humanité. On peut aussi reconnaître des références à la Bible, si riche en narrations. Mais beaucoup de traits proprement mythologiques viennent du monde amérindien étudié par le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss qui à l’occasion de missions au Brésil a beaucoup fréquenté les peuples amazoniens. Abdelaziz Otmani ayant séjourné au Vénézuela, on peut penser qu’il y a retrouvé certains des récits mythiques longuement analysés par l’auteur de « Tristes Tropiques ».

A cet égard, la seule indication donnée (et elle est de toute façon évidente) est que « Sîn » n’est pas sans rapport ave l’épopée de Gilgamesh, ce long récit mésopotamien qui est un des premiers textes de l’humanité. On peut aussi reconnaître des références à la Bible, si riche en narrations. Mais beaucoup de traits proprement mythologiques viennent du monde amérindien étudié par le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss qui à l’occasion de missions au Brésil a beaucoup fréquenté les peuples amazoniens. Abdelaziz Otmani ayant séjourné au Vénézuela, on peut penser qu’il y a retrouvé certains des récits mythiques longuement analysés par l’auteur de « Tristes Tropiques ».

En tout cas on retrouve dans « Sîn » quelques-unes de leurs caractéristiques dégagées par Lévi-Strauss. La première serait l’importance et la complexité des liens de parenté, qui n’empêchent nullement bien au contraire les violences quasi incessantes et les nombreuses morts parfois atroces dont elles sont cause. A cette série appartient le thème des frères ennemis (auquel s’apparente évidemment l’histoire d’Abel et Caïn dans la Bible).

Autre trait commun entre « Sîn » et ce que Lévi-Strauss appelle « la pensée sauvage » (c’est le titre de l’un de ses livres de 1962) : une fusion toujours possible, des affinités et des échanges entre l’humain et l’animal. La pensée circule entre Sîn, supposé animal (une sorte de licorne) et le héros Hevél comme s’ils n’étaient qu’un seul et même être. En fait, la fusion est possible du fait que l’un et l’autre sont d’une même nature, divine ou sacrée. Ce qui paraît tout à fait contraire à l’idée d’un Dieu unique, celle qui est à la base des trois monothéismes, juif, chrétien, musulman. Dans « Sîn » il est question d’un personnage, présenté comme haïssable et dangereux, qui est appelé l’Usurpateur. C’est peut-être le même que celui dont on parle également et qui aspire à être un Dieu unique, conception si étrangère au monde de la mythologie.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de « Sîn » se meut décidément dans le syncrétisme, mélange d’éléments qu’il emprunte à plusieurs univers culturels, et c’est une des richesses fascinantes de son livre, d’une appréciable originalité dans la production franco-maghrébine.

Denise Brahimi

« LA HCHOUMA » par Dounia Hadni, roman, Albin Michel, 2025

Ce livre est le premier roman d’une Marocaine qui a quitté son pays et Rabat sa ville à l’âge de 18 ans pour venir faire ses études à Paris. Après leur avoir consacré 5 ans, elle devient journaliste et désormais sans doute écrivaine. Mais ce n’est pas exactement de son entrée dans la vie et notamment dans la vie professionnelle qu’il est question dans son livre. Il y est surtout montré et de manière bouleversante les difficultés psychologiques extrêmes qui l’ont amenée à séjourner quelque temps en hôpital psychiatrique. Cette crise aiguë est le résultat d’une succession d’échecs, en tout cas de situations en porte-à faux dont il lui a été impossible de s’accommoder malgré certains atouts très apparents dont elle disposait pour le faire.

En effet, il ne s’agit nullement, comme dans beaucoup de récits autobiographiques issus de l’immigration maghrébine en France, des tribulations dues à la misère physique et morale que d’autres ont eu à surmonter, tant bien que mal, à la conquête d’eux-mêmes et d’un relatif équilibre ou stabilité. Dounia Hadni signale d’emblée dans son livre la différence fondamentale qui, croirait-on, aurait dû lui faciliter le chemin toujours difficile de l’entrée dans la vie : elle est issue d’un milieu riche voire très riche de la grande bourgeoisie marocaine où il n’est jamais besoin de compter et où symboliquement (mais aussi dans la réalité quotidienne) le champagne coule à flot ! Mais s’il est une leçon qu’on peut tirer de son récit—sans doute consolante pour des gens nés dans la pauvreté—c’est qu’une petite coupe par ci par là et si fréquemment que ce soit n’aide en aucune façon à traverser les obstacles qui peuvent conduire les plus fragiles ou les plus sensibles à l’hôpital psychiatrique !

En effet, il ne s’agit nullement, comme dans beaucoup de récits autobiographiques issus de l’immigration maghrébine en France, des tribulations dues à la misère physique et morale que d’autres ont eu à surmonter, tant bien que mal, à la conquête d’eux-mêmes et d’un relatif équilibre ou stabilité. Dounia Hadni signale d’emblée dans son livre la différence fondamentale qui, croirait-on, aurait dû lui faciliter le chemin toujours difficile de l’entrée dans la vie : elle est issue d’un milieu riche voire très riche de la grande bourgeoisie marocaine où il n’est jamais besoin de compter et où symboliquement (mais aussi dans la réalité quotidienne) le champagne coule à flot ! Mais s’il est une leçon qu’on peut tirer de son récit—sans doute consolante pour des gens nés dans la pauvreté—c’est qu’une petite coupe par ci par là et si fréquemment que ce soit n’aide en aucune façon à traverser les obstacles qui peuvent conduire les plus fragiles ou les plus sensibles à l’hôpital psychiatrique !

L’enfance de la narratrice a bénéficié d’un grand-père admiré et chéri, Dadda (mort en 2015, lorsqu’elle a 26 ans). Cependant de graves problèmes ont commencé pour elle lorsque s’est posée la question du mariage, inévitable et très balisée pour une jeune Marocaine comme elle appartenant à la meilleure société. Pour simplifier les étapes du parcours qu’elle décrit (et qui n’est sans doute d’aucune originalité), disons que ce mariage ne lui apporte pas la moindre satisfaction tant il est vrai qu’il n’y est pas question d’amour. Pour autant, il ne lui est pas facile de divorcer et lorsqu’elle y parvient coûte que coûte, c’est aux dépens de sa réputation dans la bonne société marocaine où vivent ses parents.

Pas plus satisfaisante malheureusement se révèle sa prise de contact avec les condisciples que lui font rencontrer ses études à Paris. Le monde étudiant qu’elle côtoie n’est sans doute pas fondamentalement raciste ni méchant, mais témoigne à son égard d’une curiosité maladroite qui ne lui laisse d’autre choix que de se transformer en Marocaine typique, pourvue de traits bien répertoriés. Rien de tout cela évidemment ne lui permet de savoir qui elle est ni qui elle veut être.

Le piège dans lequel elle tombe, pour conquérir ce qu’elle croit être sa liberté, est celui d’une liaison plus que scabreuse avec un garçon d’origine algérienne et prolétaire, qui s’est fabriqué une personnalité provocante de grossier goujat, brutal à l’occasion et d’un égoïsme insupportable. Elle le supporte pourtant, beaucoup trop longtemps pour ne pas être détruite par cette soumission. Lorsque son récit s’achève, elle semble enfin dégagée de cette funeste emprise.

Ce que Dounia Hadni essaie de dire dans ce récit (où la place de l’autobiographie est certaine quoique non précisée), c’est que la multiplicité des injonctions concernant son identité rend à peu près inévitable une sorte d’explosion interne qui la laisse brisée. De façon simple, un peu sommaire, on peut dire qu’il lui faut être à la fois marocaine et française et d’autant plus marocaine (mais elle ne le sera jamais assez !) qu’il lui faut expier le fait d’être aussi française. C’est d’ailleurs là-dessus que s’ouvre son livre, l’une de ses tantes lui reprochant d’avoir interviewé en tant que journaliste, une personne comme Leïla Slimani : « Elle n’est plus marocaine depuis longtemps… elle ne connaît plus le Maroc, elle est partie depuis vingt ans, ce n’est plus son pays… » La narratrice ressent cruellement l’injustice subie par des femmes comme elle-même, qui mènent depuis la France une action en faveur des Marocaines, alors que les grandes bourgeoises restées au pays, comme sa tante, se contentent de vivre bien tranquillement sur leurs avantages acquis. Il y a un paradoxe révoltant dans le fait qu’elles se prétendent la seule et pure incarnation de la maroquinité alors que leur mode de vie grand bourgeois est très international, même si pimenté par quelques spécificités. Peu leur importe de ne pas être libres au sens où Dounia Hadni l’entend et où l’était à l’inverse son grand-père Dadda, « éternel homme libre » auquel le livre est dédié. Elles consentent complaisamment à ce sacrifice auquel l’auteure pense peut-être lorsqu’elle écrit : « Dans chaque famille marocaine il y a sacrifice ». Mais elle évoque plus encore ceux par qui le sacrifice est subi sans compensation, victimes pitoyables du mode de vie marocain parce qu’ils appartiennent à « un pays misogyne, homophobe et schizophrène qui maltraite ses femmes… sans parler des homosexuels ».

Ce que Dounia Hadni essaie de dire dans ce récit (où la place de l’autobiographie est certaine quoique non précisée), c’est que la multiplicité des injonctions concernant son identité rend à peu près inévitable une sorte d’explosion interne qui la laisse brisée. De façon simple, un peu sommaire, on peut dire qu’il lui faut être à la fois marocaine et française et d’autant plus marocaine (mais elle ne le sera jamais assez !) qu’il lui faut expier le fait d’être aussi française. C’est d’ailleurs là-dessus que s’ouvre son livre, l’une de ses tantes lui reprochant d’avoir interviewé en tant que journaliste, une personne comme Leïla Slimani : « Elle n’est plus marocaine depuis longtemps… elle ne connaît plus le Maroc, elle est partie depuis vingt ans, ce n’est plus son pays… » La narratrice ressent cruellement l’injustice subie par des femmes comme elle-même, qui mènent depuis la France une action en faveur des Marocaines, alors que les grandes bourgeoises restées au pays, comme sa tante, se contentent de vivre bien tranquillement sur leurs avantages acquis. Il y a un paradoxe révoltant dans le fait qu’elles se prétendent la seule et pure incarnation de la maroquinité alors que leur mode de vie grand bourgeois est très international, même si pimenté par quelques spécificités. Peu leur importe de ne pas être libres au sens où Dounia Hadni l’entend et où l’était à l’inverse son grand-père Dadda, « éternel homme libre » auquel le livre est dédié. Elles consentent complaisamment à ce sacrifice auquel l’auteure pense peut-être lorsqu’elle écrit : « Dans chaque famille marocaine il y a sacrifice ». Mais elle évoque plus encore ceux par qui le sacrifice est subi sans compensation, victimes pitoyables du mode de vie marocain parce qu’ils appartiennent à « un pays misogyne, homophobe et schizophrène qui maltraite ses femmes… sans parler des homosexuels ».

Pour ce qui est du mot qu’elle a choisi comme titre, « La Hchouma », elle le définit comme « un mélange de honte, de pudeur et de peur » : une clef très utile pour la lecture de son livre.

Denise Brahimi

«ECRIS ET JE VIENDRAI » par Meryem Belkaïd, roman, Casbah éditions, 2024

Ce premier roman n’est pas un récit autobiographique et l’auteure ne se donne pas comme narratrice d’une histoire inspirée par la sienne. C’est un roman à deux personnages Leila et Ali entre lesquels se partage l’intérêt de l’auteure et qui sont évoqués « à la troisième personne », de la manière ordinaire dans la majorité des œuvres de fiction.

Cependant il est évident que, de Leila l’héroïne à Meryem l’auteure, il y a de grandes ressemblances : l’une et l’autre ont vécu leur adolescence en milieu privilégié à Alger, se sont spécialisées dans les études francophones puis dans les recherches historiques sur l’Algérie ; enfin l’une et l’autre ont choisi de vivre aux Etats-Unis et leur intention ne semble pas de revenir vivre à Alger, même si elles gardent des liens très forts avec leur pays d’origine.

C’est à partir de cet angle de vision, le point de vue de Leila, qu’on entreprend la découverte et si l’on peut dire l’exploration du personnage masculin Ali. Celui-ci est le fils d’un grand médecin d’Alger, célèbre pour son charisme et pour les nombreux ouvrages qu’il a écrits mais aussi malheureusement pour sa fin tragique puisqu’il a été assassiné en 1993 pendant la terrible décennie noire, étant le parfait exemple de tout ce que les islamistes avaient alors entrepris d’éradiquer. Ce personnage de fiction, le Docteur D, est manifestement inspiré des morts très réels qui ont été assassinés (dont l’écrivain Tahar Djaout) au cours de ce « génocide d’intellectuels ».

C’est à partir de cet angle de vision, le point de vue de Leila, qu’on entreprend la découverte et si l’on peut dire l’exploration du personnage masculin Ali. Celui-ci est le fils d’un grand médecin d’Alger, célèbre pour son charisme et pour les nombreux ouvrages qu’il a écrits mais aussi malheureusement pour sa fin tragique puisqu’il a été assassiné en 1993 pendant la terrible décennie noire, étant le parfait exemple de tout ce que les islamistes avaient alors entrepris d’éradiquer. Ce personnage de fiction, le Docteur D, est manifestement inspiré des morts très réels qui ont été assassinés (dont l’écrivain Tahar Djaout) au cours de ce « génocide d’intellectuels ».

Il apparaît qu’au centre de l’histoire racontée dans le roman, il y a les effets sur son fils Ali du crime commis sur la personne du Docteur D. Effets déterminants pour toute la suite de sa vie et principalement peut-être pour son rapport à l’amour, celui qu’il porte à Leila et qui est incontestable, même s’il le manifeste moins clairement qu’elle ne le fait. Cette étude du personnage d’Ali est d’une remarquable originalité et fait l’intérêt principal du roman : « Ecris et je viendrai », un titre à mettre dans la bouche d’Ali qui en effet vient rendre visite à Leila alors qu’elle est en train de s’installer à New York dont elle est décidée à faire son lieu de vie. L’ambiguïté d’Ali à ce moment de sa vie est tout à fait bouleversante car on le voit aux prises avec une totale contradiction : d’une part il dit être prêt à venir lui aussi s’installer à New York pour vivre avec Leila (et l’épouser—du moins, c’est ce qu’on croit comprendre) ; d’autre part, il devient vite évident qu’il ne le fera pas. Et en effet, il retourne à Alger, abandonnant toute perspective d’en partir, pas même pour rejoindre Leila qui est l’amour de sa vie. De son côté et bien qu’elle l’aime, elle ne peut que renoncer à lui et elle se marie aux Etats-Unis (ce point n’étant pas développé dans le roman).

Il y a donc au cœur du livre une tragédie, celle de l’amour impossible à vivre, qui sans doute garde un aspect un peu énigmatique, car ce n’est pas le rôle du roman de tout expliquer. Ce qu’il dit à propos d’Ali est pourtant assez cohérent.

Ali très tôt et bien avant la mort de son père apparaît comme un garçon un peu étrange, et qui manifestement n’est pas fait pour « profiter » de la vie, étant d’un tempérament trop inquiet pour cela. Comme celle de Leila, sa famille appartient à une bourgeoisie très aisée, très cultivée, totalement occidentale ou française dans ses mœurs et sa mentalité. On comprend plus tard, lorsqu’il entreprend une autre sorte de recherche spirituelle, qu’il n’était peut-être pas totalement satisfait par ce mode de vie.

Reste que le choc dont Ali ne se remet pas est la mort de son père, dans des conditions on ne peut plus traumatisantes. C’est ce terme de « trauma », employé notamment par les psychanalystes, qui permet de comprendre ce qu’ont été ensuite les comportements d’Ali—déconcertants même pour Leila qui est la personne la plus proche de lui affectivement. Ce que subit Ali après la mort de son père est l’exemple même du trauma, réaction persistante et handicapante à l’événement dont il ne se remet pas. Au contraire, les dégâts psychiques vont croissant avec le temps, jusqu’à entraîner des conduites suicidaires de leur victime. Ali abuse de l’alcool, de la dé bauche et des drogues, jusqu’au moment où il va se trouver gravement blessé dans un accident de voiture, parfaitement prévisible et qu’il sentait venir à un niveau plus ou moins conscient. D’ailleurs, ne le souhaitait-il pas, comme la seule échéance possible de son interminable crise ?

Reste que le choc dont Ali ne se remet pas est la mort de son père, dans des conditions on ne peut plus traumatisantes. C’est ce terme de « trauma », employé notamment par les psychanalystes, qui permet de comprendre ce qu’ont été ensuite les comportements d’Ali—déconcertants même pour Leila qui est la personne la plus proche de lui affectivement. Ce que subit Ali après la mort de son père est l’exemple même du trauma, réaction persistante et handicapante à l’événement dont il ne se remet pas. Au contraire, les dégâts psychiques vont croissant avec le temps, jusqu’à entraîner des conduites suicidaires de leur victime. Ali abuse de l’alcool, de la dé bauche et des drogues, jusqu’au moment où il va se trouver gravement blessé dans un accident de voiture, parfaitement prévisible et qu’il sentait venir à un niveau plus ou moins conscient. D’ailleurs, ne le souhaitait-il pas, comme la seule échéance possible de son interminable crise ?

En dépassant ce cas pris comme exemple, on est amené à se demander ce qu’il en a été de l’Algérie tout entière, comme conséquence inévitable des traumatismes accumulés pendant la décennie noire. Meryem Belkaïd, dans ce premier roman, pointe une situation grave. Elle est aidée à la percevoir par la mise à distance que représente, au propre comme au figuré, le fait qu’elle vive aux Etats-Unis. Elle n’en a pas moins été elle aussi victime puisque Ali a été incapable de surmonter son trouble, ses contradictions et son sentiment d’impuissance pour donner libre cours à leur amour réciproque.

Leila étant une personne forte a fabriqué ses propres moyens de faire face pour que « la vie continue » comme on dit, mais elle n’a pas pu communiquer sa force à Ali. Lui aussi a finalement inventé les moyens de sa survie mais à condition de rester à Alger et de s’y fabriquer un cocon protecteur. Meryem Belkaïd attire notre attention sur le drame vécu par son pays il y a plus de 30 ans et dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer dans l’Algérie d’aujourd’hui.

Denise Brahimi

« LA MAISON DES RÊVES » par Nora Hamadi, récit, Flammarion, 2025

Nora Hamadi est journaliste. A 45 ans, elle revient sur les lieux où elle a passé son enfance et son adolescence, en banlieue parisienne, à Longjumeau (91). C’est au sud de Paris, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, mais personne ne songeait alors à s’y rendre, et les habitants de Longjumeau s’en tenaient à ce que leur offrait la banlieue.

La vision que donne Nora Hamadi de ce qu’a été sa vie à Longjumeau dans les années 80 du siècle dernier est loin d’être désastreuse ou misérabiliste. Les gens parmi lesquels elle vivait étaient pauvres mais cette pauvreté était compensée de plusieurs manières et notamment par une très grande entraide, tout étant partagé dans une collectivité ouverte qui permettait aux enfants de se sentir accueillis partout chez eux. Cette vie en commun donnait lieu à de nombreuses fêtes petites ou grandes, dont le trait principal n’était certainement pas le rapport à la religion. Pour résumer en termes simples le sentiment de  Nora Hamadi, ce serait à peu près : « Bref, à l’époque, on s’amusait bien ». Mais elle est trop précise pour qu’on puisse croire à une simple nostalgie de l’enfance et elle donne des exemples de ce qui plaisait aux enfants comme elle dans ces années-là (1980-1990).

Nora Hamadi, ce serait à peu près : « Bref, à l’époque, on s’amusait bien ». Mais elle est trop précise pour qu’on puisse croire à une simple nostalgie de l’enfance et elle donne des exemples de ce qui plaisait aux enfants comme elle dans ces années-là (1980-1990).

Au premier chef, elle rend hommage à la qualité de l’école et à la vigilance dont faisaient preuve les enseignants à leur égard, éducateurs de toute sorte qui les connaissaient individuelllement. L’idée était de faire en sorte que les enfants ne se sentent pas stigmatisés par leur statut de petits banlieusards et on s’employait à leur en fournir les moyens : colonies de vacances, sorties en autobus et visite de divers lieux, séjours d’hiver à la neige (ski, luge etc.)

Les enfants dont elle parle et elle-même en particulier, étaient très conscients et contents de ce qu’on faisait pour eux, et de ce qu’on leur laissait faire avec une assez grande liberté. La Maison des Rêves dont elle parle dans son titre était une sorte d’espace sans destination particulière et dont on laissait l’usage aux enfants. Disposer d’un tel espace leur était sans doute plus précieux que d’être encadrés dans des activités répertoriées avec un but précis. C’est pourquoi elle en fait le symbole de tout ce qu’elle a apprécié dans sa vie d’alors… et dont elle constate la disparition lorsqu’elle retourne sur les lieux une dizaine d’années plus tard : « La Maison des rêves a fermé ».

Donc il y a eu évolution et cette évolution, selon elle, ne peut qu’être déplorée. Elle est à la fois émue personnellement de ne pas retrouver ce qui lui a été cher et soucieuse en tant que journaliste, ou historienne du présent, de comprendre ce qui s’est passé. A défaut de savoir ce qu’il faudrait faire pour empêcher cette régression, elle la décrit, d’une manière bien reconnaissable pour quiconque sait un peu ce qui se passe dans les banlieues d’aujourd’hui. La cause principale du désastre est l’arrivée en force des drogues (cocaîne, héroïne etc.) dans de lieux où elles étaient à peu près inconnues auparavant, en tout cas rares et dissimulées. Immeuble après immeuble, les caves et les cages d’escalier sont occupées par des dealers dangereux parce qu’ils sont armés et n’hésitent devant rien. Et rien ne semble pouvoir lutter contre ce fléau.

Nora Hamadi raconte aussi comment elle a été frappée par l’apparition d’abord progressive puis tout à fait incontestable de comportements inspirés par l’islamisme et contrôlée par des prêcheurs plus ou moins visibles mais dont l’autorité s’est imposée. De ses récits d’enfance il ressort que Nora Hamadi n’a pas connu la ségrégation entre garçons et filles, sur laquelle l’islamisme veille au contraire sévèrement.

Cependant l’islamisme n’est peut-être pas le seul à mettre en cause dans cette évolution.  Ce que Nora Hamadi décrit comme la liberté du passé n’est plus possible dans une société informatisée. Sans internet on n’accède à rien, cette ignorance des personnes est inhumaine et les enfants n’ont plus les contacts personnels dont ils bénéficiaient à sa génération.

Ce que Nora Hamadi décrit comme la liberté du passé n’est plus possible dans une société informatisée. Sans internet on n’accède à rien, cette ignorance des personnes est inhumaine et les enfants n’ont plus les contacts personnels dont ils bénéficiaient à sa génération.

Pour faire comprendre la place des personnes dans nos vies affectives, elle revient sur un épisode qui en montre toute l’importance, et c’est encore trop peu dire : la mort de sa grand-mère, en janvier 2014, sur laquelle toute une période de sa vie s’est définitivement achevée —mais il ne s’agit que d’un exemple d’une mutation générale et collective.

Ce qui reste après cette fin et cette porte close ? Le recours à l’histoire telle que la pratiquent les historiens. En tant que journaliste elle se conçoit comme historienne du présent, usant de leurs méthodes, recourant par exemple aux chiffres et statistiques, qui ne manquent pas pour qui sait les trouver. Son appréciation intuitive n’en devient que plus implacable et plus pathétique le symbole de la Maison des rêves : « Ils ont enterré la Maison des rêves ».

Elle nous quitte dans un décor de voitures qui brûlent ou qui ont brûlé, alors même que ce qu’elle cherche n’est pas un effet de dramatisation. Son idée principale est que les banlieues ont une histoire et qu’il faudrait l’écrire, ce qui est loin d’être le cas. Cette occultation, ce silence, est peut-être une des raisons qui rend la vie si difficile pour les banlieusards d’aujourd’hui. D’ailleurs ce mot est si difficile à porter qu’on parlera plutôt des zones périphériques et de leurs habitants. Les mots comptent, certes, mais est-ce bien la solution ?

Denise Brahimi

« LES ETOILES MONTANTES » de Mabrouck Rachedi éditions Milan 2024

Ce n’est pas le premier livre de Mabrouck Rachedi qu’il nous est donné de commenter. Cet auteur avec qui nous travaillons régulièrement avec des établissements scolaires où il intervient souvent pour animer des ateliers d’écriture, écrit aussi bien pour la jeunesse (Toutes les couleurs de mon drapeau, Krimo mon frère, Banale flambée dans ma cité…), ce qui est le cas pour cet ouvrage, que pour tous publics (Le petit Malik, Tous les mots qu’on ne s’est pas dits, Tous les hommes sont des causes perdues, La petite Malika, co-écrit avec sa sœur, Habiba Mahani…).

Ce livre a été écrit consécutivement à une résidence d’écriture financée dans le Lycée Anatole France de Colombes par la Région Ile de France, consacrée aux stéréotypes de genre. Dans un lycée professionnel, un groupe mêlant des garçons en formation en électricité et essentiellement des filles en formation hygiène et propreté, le sujet avait sa pertinance. Le travail a notamment consisté à les faire s’imaginer échanger leurs filières… Même raccourci par le confinement se travail a été enrichissant, pour les jeunes et pour l’animateur, qui y a puisé matière à ce livre.

Ce livre a été écrit consécutivement à une résidence d’écriture financée dans le Lycée Anatole France de Colombes par la Région Ile de France, consacrée aux stéréotypes de genre. Dans un lycée professionnel, un groupe mêlant des garçons en formation en électricité et essentiellement des filles en formation hygiène et propreté, le sujet avait sa pertinance. Le travail a notamment consisté à les faire s’imaginer échanger leurs filières… Même raccourci par le confinement se travail a été enrichissant, pour les jeunes et pour l’animateur, qui y a puisé matière à ce livre.

Le livre nous emmène dans le collège Henri Wallon d’Aubervilliers où Madame Tayeb, professeure de français et professeure principale de 3ème D essaye d’intéresser ses élèves à l’activité ciné-club qu’elle s’ingénie à proposer, sans grand succès. Elle profite qu’un petit groupe se trouve retenu par une heure de colle pour leur proposer de voir La haine, de Mathieu Kassovitz. Elle parvient à convaincre Yanis, fan de photographie, que le noir et blanc du film, puis plus tard la couleur de Blow up d’Antonioni captivent, comme le propos investi de sa professeure. Il reçoit pour mission de recruter d’autres élèves pour assurer le maintien de l’activité, ce que le tchatcheur Yanis parviendra à obtenir de Khadidjatou, qui ne rêve que de Loto et de statistiques, d’Aline la déléguée de classe, qui a hérité de son père une manie de la procédure, et même la terreur Kevin, le redoublant qui soigne son mal de vivre en jouant les chefs de bande.

Ce quartet improbable et peu investi va se lancer sur l’initiative de leur professeure dans la réalisation d’un film, dans le cadre d’un concours régional. Comment 4 individualités centrées chacune sur une priorité vitale, héritée de leur contexte familial vont-elle devenir une équipe créative et capable d’initiatives pour vaincre les embûches du projet ? Comment ces 3 personnalités vont-elles évoluer au passage et grandir dans l’action et le solidarité ? Au travers de diverses péripéties, l’auteur donne vie à ses personnages, adolescents et adultes. La transformation de Kevin le terrible en être doté d’imagination, de créativité et d’empathie n’est pas la moindre des métamorphoses que ce livre donne à vivre, en entraînant le lecteur dans une sympathie croissante pour les acteurs de cette aventure, certes un peu « feel good novel » au happy end espéré, mais pas si évident vu les embûches à traverser. Notons aussi que ce collège de ZEP est peu attendu dans ce concours où des établissements plus huppés sont favoris. Et… ne divulgachons pas !

Ce quartet improbable et peu investi va se lancer sur l’initiative de leur professeure dans la réalisation d’un film, dans le cadre d’un concours régional. Comment 4 individualités centrées chacune sur une priorité vitale, héritée de leur contexte familial vont-elle devenir une équipe créative et capable d’initiatives pour vaincre les embûches du projet ? Comment ces 3 personnalités vont-elles évoluer au passage et grandir dans l’action et le solidarité ? Au travers de diverses péripéties, l’auteur donne vie à ses personnages, adolescents et adultes. La transformation de Kevin le terrible en être doté d’imagination, de créativité et d’empathie n’est pas la moindre des métamorphoses que ce livre donne à vivre, en entraînant le lecteur dans une sympathie croissante pour les acteurs de cette aventure, certes un peu « feel good novel » au happy end espéré, mais pas si évident vu les embûches à traverser. Notons aussi que ce collège de ZEP est peu attendu dans ce concours où des établissements plus huppés sont favoris. Et… ne divulgachons pas !

Un livre qui devrait plaire au jeune public auquel il est destiné. Mais le lecteur adulte y trouve aussi son plaisir…

Michel Wilson

« ATTENDS, J’TE RACONTE ! » BD de Youssra Mahdi aux éditions Lapin 2025

L’auteur de ces lignes a rencontré les éditions Lapin et Youssra Mahdi lors du dernier Lyon BD Festival, où leur stand était proche de celui de l’éditrice Alifbata, dont nos lecteurs savant combien elle nous est chère, pour nous faire connaître la richesse de la production BD du sud et de l’est de la Méditerranée.

Les éditions Lapin, dirigées par Alice Charreyron sont Villeurbannaises, et existent depuis 20 ans, c’est donc surprenant que nous ne les découvrions qu’aujourd’hui. Elles produisent depuis tout ce temps des bandes dessinées et des livres illustrés, dans une politique éditoriale originale. Par ses sujets, l’inclusion, le féminisme, la santé mentale, la cause LGBTQIA+, par son style, un dessin pimpant et joyeux, un style pouvant toucher autant les adultes que la jeunesse. Le rachat de l’éditeur Warum leur permet désormais d’entrer dans le monde du roman graphique, ce que nous traiterons dans de prochaines chroniques, ainsi que d’autres albums produits par Lapin.

Les éditions Lapin, dirigées par Alice Charreyron sont Villeurbannaises, et existent depuis 20 ans, c’est donc surprenant que nous ne les découvrions qu’aujourd’hui. Elles produisent depuis tout ce temps des bandes dessinées et des livres illustrés, dans une politique éditoriale originale. Par ses sujets, l’inclusion, le féminisme, la santé mentale, la cause LGBTQIA+, par son style, un dessin pimpant et joyeux, un style pouvant toucher autant les adultes que la jeunesse. Le rachat de l’éditeur Warum leur permet désormais d’entrer dans le monde du roman graphique, ce que nous traiterons dans de prochaines chroniques, ainsi que d’autres albums produits par Lapin.

Celui de Youssra Mahdi ouvre une collection consacrée aux personnes porteuses de double culture. Elle ne s’étend par dans cet album sur ses origines irakiennes, mais elle exerce plusieurs activités professionnelles dans des milieux très divers, le monde du marketing, de l’entreprise, en assumant le port d’un foulard, ou devrais-je dire des collections de foulards de tous styles, couleurs et formes.Son album autobiographique raconte sans s’y appesantir les quelques remarques que ce choix lui occasionne.

Youssra est actuellement facilitatrice graphique, (elle raconte que Youssra signifie « qui facilite »…), illustratrice, conférencière… et désormais aussi auteure de BD. Son album raconte en courts épisodes les péripéties de ses différentes vies, dans un dessin très coloré, à la tablette graphique, et dans un langage parlé très branché. Pour les lectrices et lecteurs qui se demandent ce qu’est ce métier de facilitateur graphique, elle l’explique de façon vivante et dynamique dans son livre, disons un témoins-interprète de ce qui se déroule dans des réunions plus ou moins large, des conférences… et qui le retranscrit en dessins, schémas, symboles, extraits de textes pour que les participants aient au final une représentation synthétique des points saillants de la rencontre. Youssra travaille sur tablette graphique, d’autres le font sur de grandes fresques en papier.

Youssra est actuellement facilitatrice graphique, (elle raconte que Youssra signifie « qui facilite »…), illustratrice, conférencière… et désormais aussi auteure de BD. Son album raconte en courts épisodes les péripéties de ses différentes vies, dans un dessin très coloré, à la tablette graphique, et dans un langage parlé très branché. Pour les lectrices et lecteurs qui se demandent ce qu’est ce métier de facilitateur graphique, elle l’explique de façon vivante et dynamique dans son livre, disons un témoins-interprète de ce qui se déroule dans des réunions plus ou moins large, des conférences… et qui le retranscrit en dessins, schémas, symboles, extraits de textes pour que les participants aient au final une représentation synthétique des points saillants de la rencontre. Youssra travaille sur tablette graphique, d’autres le font sur de grandes fresques en papier.

Ce petit album coloré donne l’impression de suivre au pas de course une personnalité multiple, pleine de fantaisie, d’énergie, mais aussi de doutes. Cela donne un résultat très original et plaisant à lire pour faire connaissance de cette artiste extravertie et attachante.

Michel Wilson

Note sur « CHRONIQUE DES ANNEES DE BRAISE » film de Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1975, restauration de la version originale en 2025

Les années de braise est une saga hors du commun : sa projection dure trois heures dans sa version intégrale restaurée de 2025, qui sort presque au moment de la mort de son auteur. Le festival de Cannes célèbre le souvenir de lui avoir donné sa palme d’or en 1975. Fresque filmée surtout à Laghouat et Ghardaia qui met en scène la paysannerie et le peuple des villes traditionnelles de l’Algérie coloniale.

Ce poème de rythme tantôt lent, tantôt haletant, se déroule avec des images exceptionnellement attachantes : les paysages et les mirages sahariens immenses, les foules composant des danses dramatiques et clamant des protestations véhémentes, les vies quotidiennes aux émotions intenses, les eaux qui manquent puis arrivent par l’oued qui se gonfle puis par le ciel, les moissons grasses des colons et les moissons maigres des paysans, le bétail et les chevaux, et comme une annexe à toute cette vie les moments politiques concentrés et schématisés sans aucun souci de précision historique.

Je n’avais pas vu ce film lors de sa sortie et son succès d’alors au festival de Cannes a sans doute été contrebalancé par une diffusion en salles rendue difficile : un film très long, même s’il était comprimé pour sa sortie publique, un exotisme gênant pour un public français sortant de la guerre d’Algérie depuis à peine une douzaine d’années. A-t-il eu du succès en Algérie ?

Je n’avais pas vu ce film lors de sa sortie et son succès d’alors au festival de Cannes a sans doute été contrebalancé par une diffusion en salles rendue difficile : un film très long, même s’il était comprimé pour sa sortie publique, un exotisme gênant pour un public français sortant de la guerre d’Algérie depuis à peine une douzaine d’années. A-t-il eu du succès en Algérie ?

Voir cet immense spectacle un demi-siècle plus tard aide à comprendre comment l’Algérie « profonde » traditionnelle, prise dans le carcan colonial, est un mythe pour les petits-enfants de ceux qui furent « appelés » au service militaire en Algérie, pour les harkis auxiliaires de l’armée française, pour les pieds-noirs des villes algériennes si éloignées du bled, et surtout pour les « indigènes » futurs algériens de toutes conditions. Ces derniers sont les héros de ce film qui adhère au slogan unanimiste fondateur de la nation Algérienne : un seul héros le peuple.

Ce film d’exception parait un an avant la première sortie en salle d’une critique de la jeune société algérienne : Omar Gatlato de Merzak Allouache sort en salles en 1976 : Loin de la mise en scène du peuple algérien mythique, c’est le récit intimiste et quotidien de la vie à Alger d’un jeune homme, entre combines pour acquérir de la « sono » sur le marché parallèle et amours impossibles dans une société puritaine.

Claude Bataillon

(Toulouse)

DIVERS

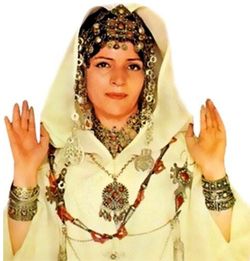

Note sur Taos Amrouche,

Pendant ce mois de septembre 2025, Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement de Lyon, a inauguré un emplacement (face à l’école Robert Doisneau) auquel a été donné le nom de l’écrivaine, cantatrice et interprète des « Chants berbères de Kabylie » Taos  Amrouche (1913-1976). Son nom se substitue à celui du Sergent Blandan qui a combattu dans l’armée coloniale française pour la conquête de l’Algérie.

Amrouche (1913-1976). Son nom se substitue à celui du Sergent Blandan qui a combattu dans l’armée coloniale française pour la conquête de l’Algérie.

Le dévoilement de la plaque en hommage à « Taos Amrouche » a eu lieu le mardi 16 septembre. Il s’est accompagné de plusieurs manifestations culturelles kabyles (chants, danses, lectures). Le petit-fils de Taos Amrouche, Yann Seweryn, était présent à cette cérémonie.

Nous reproduisons ici un texte qu’Assia Dib, fille de l’écrivain algérien Mohammed Dib (mort en 2003), a envoyé à l’occasion de cette inauguration ; il porte aussi bien sur Taos Amrouche que sur les femmes algériennes en général. Mohammed Dib, dans l’hommage qu’il lui rend à l’occasion de son décès, dit de Taos Amrouche qu’elle était

douée du courage et de la résistance morale les plus rares. Il dit des femmes comme elle que ce sont des lionnes, mais tout ensemble des lionnes d’une sensibilité, d’un pouvoir d’amour et de compassion tels que cela en fait l’être le plus spontanément attentif à la souffrance d’autrui autant qu’attentif à vous en soulager.

A quoi il ajoute cette magnifique déclaration : Chez nous, ce sont les femmes, toutes les femmes, qui portent la plus grande part de souffrance de toute l’Algérie. C’est un pays où il n’aurait dû naître que des filles. Il s’en serait mieux porté qu’il ne se porte aujourd’hui ».

- Vendredi 3 et Samedi 4 octobre, colloque « Les harkis, de la mémoire à l’histoire? » dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Toutes informations ICI . Invitation: 03 et 04 10 2025 – INVITATION_Colloque Les Harkis, de la mémoire à l’histoire VF (4)

- Jeudi 9 octobre Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Claude Bernard de Villefranche sur Saône.

- 10 et 11 octobre Assemblée générale de l’ANPNPA au domaine de Massacan 83130 La Garde

- 17 octobre au cinéma Opéra de Lyon projection débat du film « Octobre à Paris » de Jacques Panijel