Cultures franco-maghrébines – Lettre #19

ÉDITO

Notre lettre de février vous invite à voyager entre la France et les trois pays du Maghreb, entre rencontres au nord ou au sud et entre nord et sud. Les œuvres ici commentées expriment plus que jamais combien les liens sont nombreux et denses entre les habitants des rives nord et sud de cette Méditerranée, plus que jamais davantage pont que fossé.

Cette lettre vous offrira aussi une promenade dans la langue des jeunes d’aujourd’hui, décryptée par Salah Guemriche, qui nous avait naguère régalé des mots arabes de la langue française, une lecture attentive du numéro de la revue Qantara sur les chrétiens arabes.

Et enfin une lecture subjective des derniers romans de Yasmina Gharbi-Mechakra, de Yamen Manaï, et de Habib Mazini, qui offrent une vision romanesque, très différente, mais plutôt dramatique, des trois sociétés maghrébines.

Bonne lecture.

Michel Wilson.

PS: nous avons réalisé pour vous un index des différents articles parus dans notre lettre:

« PRENDRE LE LARGE » de Gaël Morel avec Sandrine Bonnaire (2017)

Il est tout indiqué de parler du dernier film de Gaël Morel dans les actualités culturelles de Coup de Soleil en région Rhône-Alpes parce que Prendre le large, un film où l’on voyage comme son nom l’indique, nous emmène de Villefranche-sur-Saône, petite ville forcément connue dans cette région, à Tanger au nord du Maroc, et dans un milieu tout à fait marocain, comme le prouve d’ailleurs le générique où abondent les acteurs et actrices de ce pays, Mouna Fettou, Kamal el Amri et bien d’autres. D’ailleurs le scénario est l’œuvre conjointe de Gaël Morel et de Rachid O, écrivain marocain de réputation longtemps sulfureuse car il fut le premier à raconter longuement son homosexualité (comme le fait par exemple Abdellah Taïa aujourd’hui) et la difficulté de vivre celle-ci dans le monde musulman.

Le point commun entre les deux lieux du film, Villefranche et Tanger, est qu’ils sont vus sous l’angle de la condition ouvrière, « entre l’agonie de la classe ouvrière française et l’exploitation de celle du Maroc », est-il écrit très justement dans Les Inrockuptibles . A Villefranche-sur-Saône, Gaël Morel a très bien connu le monde ouvrier dont il parle dans le début de son film, notamment par son père, comme il l’explique dans un entretien qu’il a donné à propos de son film. Au journaliste qui lui demande : « Vous connaissez la réalité de ce monde ouvrier ? », le réalisateur répond :

Le point commun entre les deux lieux du film, Villefranche et Tanger, est qu’ils sont vus sous l’angle de la condition ouvrière, « entre l’agonie de la classe ouvrière française et l’exploitation de celle du Maroc », est-il écrit très justement dans Les Inrockuptibles . A Villefranche-sur-Saône, Gaël Morel a très bien connu le monde ouvrier dont il parle dans le début de son film, notamment par son père, comme il l’explique dans un entretien qu’il a donné à propos de son film. Au journaliste qui lui demande : « Vous connaissez la réalité de ce monde ouvrier ? », le réalisateur répond :

« J’y ai grandi. L’usine de textile que l’on voit au début de Prendre le large est celle où mon père a fait sa carrière, et c’est grâce à son dernier patron que nous avons pu utiliser ce lieu comme décor. Mon père a toujours été fier du métier qu’il faisait, mais j’ai vu la peau de ses mains se déchirer, je l’ai vu se délabrer physiquement. Et je l’ai vu bénéficier d’une loi sur la pénibilité du travail qui était la loi Fillon. Mon père a été sauvé par cette loi qui stipulait que toute personne ayant commencé à travailler avant 13 ans et ayant assez d’annuités de cotisations pouvait prendre sa retraite. Mon père a pu partir à 55 ans. C’est la dernière mesure en faveur du monde ouvrier et elle a été prise, malheureusement, par un gouvernement de droite. Je connais très bien ce milieu et je sais comment la politique ne s’en est pas occupée. L’usine de textile de mon film se trouve à Villefranche-sur-Saône (Rhône) et si elle tourne encore, dans cette région où toutes les autres usines ont fermé, c’est grâce au patron et aux ouvriers, qui se sont battus. »

Dans le film on voit comment son personnage, Edith, incarnée par Sandrine Bonnaire, réagit de façon tout à fait originale à la fermeture de l’usine textile où elle travaillait. Lorsqu’elle apprend que certaines activités de l’entreprise sont délocalisées au Maroc, elle décrète qu’elle veut partir y travailler, malgré l’effarement général devant son choix. Elle ignore tout du pays en général et notamment de Tanger qui est la ville où elle va ; ce qui ne manque pas de lui causer certains déboires dès son arrivée mais de toute façon, être ouvrière dans un atelier de couture marocain est une situation objectivement très difficile, qui ne peut compter sur aucune sorte de protection sociale, ni sur le respect d’aucune espèce de droit. Le seul fait de signaler un dysfonctionnement cause un renvoi immédiat et humiliant et c’est en effet le sort qu’elle subit. Gaël Morel est suffisamment bien informé pour être sûr de ce qu’il avance et dont il donne d’ailleurs des exemples aussi révoltants dans d‘autres pays. La malheureuse Edith se trouve alors dans une situation de plus en plus difficile et l’on dirait que Sandrine Bonnaire retrouve le personnage misérable voire pathétique qu’elle était dans Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985).

Cependant et c’est là un point sur lequel insiste Gaël Morel, son intention n’est nullement de faire une description naturaliste, il explique qu’il ne s’intéresse qu’à des personnages singuliers si modestes qu’ils soient socialement et c’est pourquoi il a choisi pour incarner Edith une actrice hors pair comme Sandrine Bonnaire. Sa référence est un certain néo-réalisme italien , d’où cette comparaison éclairante avec une autre très grande actrice : « Quand j’ai filmé Sandrine Bonnaire dans le Rif marocain, j’ai retrouvé des souvenirs de Stromboli (1950) de Roberto Rossellini, qui m’avait encore plus marqué que je ne le pensais. J’ai même trouvé que Sandrine avait quelque chose d’Ingrid Bergman, dans sa manière de marcher, son port de tête. Il suffit parfois d’être en légère contre-plongée sur elle pour que, tout à coup, quelque chose de mystique se dégage ».

Il est certain qu’en évoquant Roberto Rossellini, Gaël Morel met la barre très haut, à un niveau qui n’est pas celui de sa propre réalisation. La fin du film paraît bien faible et pour reprendre la même image, elle n’est pas à la hauteur de ses meilleurs moments. Mais le film est de toute manière intéressant, ne serait-ce que parce qu’il est construit sur un renversement des situations habituelles et attendues : cette fois il s’agit d’une ouvrière française qui va travailler au Maroc, et non de Marocains qui viennent chercher du travail en France. Le comparatisme se doit d’être réversible pour être instructif et déboucher sur des jugements équilibrés. Prendre le large est un film qui, sans aucun doute, suscite la réflexion

Denise Brahimi

« PETIT DICO A L’USAGE DES DARONS* ET DES DARONES * QUI DESESPERENT DE COMPRENDRE LEURS ENFANTS de Salah Guemriche

(Editions du Seuil, novembre 2017)

Jusqu’au titre du moins, les lecteurs de ce petit dictionnaire ne seront pas trop désarçonnés puisque le seul terme argotique qui s’y trouve n’est pas nouveau, il est présent chez San- Antonio et Céline pour ne parler que de deux des auteurs célèbres et reconnus chez lesquels Salah Guemriche est allé puiser une partie de son vocabulaire. On en découvre un certain nombre de cette sorte dans les notes du livre—il n’y en a pas moins de 450 ! — noms parfois attendus lorsqu’il s’agit d’Alphonse Boudard mais parfois beaucoup moins dans le cas de Bernanos, présent dans cette joyeuse bande pour avoir écrit dans La Grande peur des bien-pensants (1931) : » la vieille habitude de carotter l’électeur « .

Mais passées ces quelques retrouvailles avec des hommes et des mots plus ou moins familiers, il faut bien que darons et daronnes se jettent à l’eau pour découvrir un langage beaucoup plus contemporain et souvent très hermétique, même si Salah Guemriche nous dit que la publicité en fait parfois usage avec humour et pour toucher le jeune public des fameux « quartiers ». Une bonne partie des termes que son dictionnaire passe en revue appartient au langage des rappeurs français et c’est pour un certain nombre de lecteurs et lectrices l’occasion de le découvrir et mieux encore de se persuader qu’il en vaut la peine, notamment pour sa drôlerie et sa créativité.

Mais passées ces quelques retrouvailles avec des hommes et des mots plus ou moins familiers, il faut bien que darons et daronnes se jettent à l’eau pour découvrir un langage beaucoup plus contemporain et souvent très hermétique, même si Salah Guemriche nous dit que la publicité en fait parfois usage avec humour et pour toucher le jeune public des fameux « quartiers ». Une bonne partie des termes que son dictionnaire passe en revue appartient au langage des rappeurs français et c’est pour un certain nombre de lecteurs et lectrices l’occasion de le découvrir et mieux encore de se persuader qu’il en vaut la peine, notamment pour sa drôlerie et sa créativité.

Parler de drôlerie ne veut pas dire d’ailleurs que le Petit Dico s’attache principalement à cet aspect (comme cela peut être le cas chez les amateurs de San-Antonio) ; et encore moins que les effets comiques soient le but recherché par les inventeurs de ce langage. Sur ce but, l’introduction de Salah Guemriche, qui fait appel entre autres au Victor Hugo des Misérables, nous éclaire en une précieuse dizaine de pages, qui sont loin de prétendre tout expliquer mais qui nous montrent bien la complexité de la question.

La première évidence est que l’invention de ce langage est destinée à créer une complicité et une connivence entre ceux qui l’emploient et qui entendent bien s’en réserver la connaissance. Dès qu’il est divulgué par un nombre trop grand d’usagers, ses inventeurs y renoncent, l’abandonnent ou le modifient, en sorte que la plupart de ces mots et expressions ont une durée de vie restreinte et se « ringardisent » à vive allure : avis à ceux qui ne s’apercevraient pas assez vite que l’usage a changé et que leurs tentatives retardataires leur font courir le risque de se ridiculiser ! Sans être tout à fait un langage secret, celui dont nous parle Salah Guemriche dans ses notices a pour but de réserver la communication à l’entre-soi et de marquer sa différence. Il est probable que là est le mot-clef : plutôt que de revendiquer un droit à la différence qu’il s’agirait de faire reconnaître officiellement, ces locuteurs comme disent les linguistes, s’en emparent sans demander la permission et inventent des paroles qui affirment l’existence d’un domaine réservé, leur domaine qui n’appartient qu’à eux et dont ils ont la jouissance parce qu’ils le créent librement.

Pour autant et d’après ce qu’on peut lire dans ce petit dico, il ne semble pas qu’il y ait lieu d’y chercher une intention politique ou une rébellion délibérée contre le langage établi (comme on dit l’ordre établi). Il s’agit d’une invention beaucoup plus libre et hasardeuse, avec des côtés ludiques car c’est aussi un jeu. Peut-être qu’un des sujets d’étonnement, pour ceux qui le découvrent grâce aux investigations de Salah  Guemriche, est que ce jeu sur les mots n’a rien de ravageur, il n’est pas agressif ni spécialement choquant ou grossier. On ne trouve même qu’assez rarement la mention tout à fait explicite du fait que ce langage est celui d’un monde tout à fait défavorisé. Il est dit à l’occasion que le mot « sheguey » désigne les enfants de la rue « qui sont reniés par leur famille et qui se débrouillent comme ils peuvent pour manger ». Mais si l’on pense qu’une bonne partie de ces inventions langagières sont à base de verlan (le livre donne une liste importante de mots qui ont cette origine), on se dit qu’il n’y a pas à y chercher autre chose que le jeu verbal, que « taspé » n’est ni mieux ni pire que pétasse et que « caillera » n’est pas plus dangereux que racaille—peut-être même est-ce une sorte de récupération moins choquante d’un mot bien français et néanmoins très injurieux.

Guemriche, est que ce jeu sur les mots n’a rien de ravageur, il n’est pas agressif ni spécialement choquant ou grossier. On ne trouve même qu’assez rarement la mention tout à fait explicite du fait que ce langage est celui d’un monde tout à fait défavorisé. Il est dit à l’occasion que le mot « sheguey » désigne les enfants de la rue « qui sont reniés par leur famille et qui se débrouillent comme ils peuvent pour manger ». Mais si l’on pense qu’une bonne partie de ces inventions langagières sont à base de verlan (le livre donne une liste importante de mots qui ont cette origine), on se dit qu’il n’y a pas à y chercher autre chose que le jeu verbal, que « taspé » n’est ni mieux ni pire que pétasse et que « caillera » n’est pas plus dangereux que racaille—peut-être même est-ce une sorte de récupération moins choquante d’un mot bien français et néanmoins très injurieux.

Dire » cheum » au lieu de moche, c’est vraiment une seule et même chose, ni plus ni moins désobligeant.

Décidément il semble bien que l’origine et la raison d’être principale de ces fantaisies et variations langagières soient le besoin d’avoir une langue à soi, ce qui est d’ailleurs assez bouleversant car on est renvoyé par là au sentiment de dépossession ou de non possession qui caractérise ces adolescents à un niveau plus ou moins conscient (faut-il dire inconscient mais cependant perçu intuitivement ?)

Salah Guemriche termine son introduction sur l’espoir que « ces pages serviront à des chercheurs (en histoire de l‘immigration ou en sociolinguistique ) ». On a envie de lui dire qu’il a raison d’espérer et que le langage est sûrement en effet un des lieux privilégiés pour comprendre la partie la moins représentée de notre société, ses désirs et ses peurs, ses rêves et ses réalités.

Denise Brahimi

« SONIA LE CALVAIRE AU FEMININ », de Yasmina Gharbi-Mechakra (Média-Plus, Constantine, 2017)

Ce livre est un roman, en ce sens qu’il est présenté comme tel par son auteure et son éditeur, mais par ailleurs, la quatrième de couverture explique qu’il a été écrit à partir de témoignages vécus, recueillis dans un centre d’accueil pour femmes et filles battues (le centre d’écoute Nedjma à Constantine). En fait, en tant que lecteur ou lectrice, on ne cesse de se dire que face à une telle ou de telles situations, le document brut, exempt de toute mise en fiction, aurait un effet beaucoup plus fort, beaucoup plus bouleversant, que le produit de sa transposition sous le forme d’un roman. C’est une question de crédibilité : le document brut est incontestable, le roman est toujours suspect d’avoir un peu aménagé la vérité. Mais on comprend que le choix de l’auteure a sûrement ses  raisons : elle n’a pas voulu qu’une femme bien réelle, éventuellement reconnaissable, prenne le risque de dénoncer publiquement les faits odieux dont elle a été victime de la part de son mari.

raisons : elle n’a pas voulu qu’une femme bien réelle, éventuellement reconnaissable, prenne le risque de dénoncer publiquement les faits odieux dont elle a été victime de la part de son mari.

Évidemment c’est déjà beaucoup pour une femme d’aller raconter dans un centre d’écoute que son mari la frappe régulièrement, et souvent avec une violence telle qu’elle en garde sur le corps et sur le visage des marques indélébiles. Quel que soit cet homme, le dénoncer nominalement représente une étape supplémentaire et implique un esprit de vengeance qui n’est pas forcément le moteur de la démarche que la femme battue a eu le courage de faire.

Le sentiment dominant qu’on éprouve à lire ce livre est certainement l’indignation et aussi le désir de trouver un ou des moyens pour prévenir de tels faits. Ce deuxième point implique qu’on comprenne bien la violence de l’homme qui agit en bourreau et ce n’est pas facile, si l’on en croit le livre de Yasmina Gharbi-Mechakra. En effet, l’homme dont elle nous parle, Mourad, est loin d’être constamment une brute, la violence alterne chez lui avec le désir d’être compris et sans doute d’être aimé. Il est réellement excédé par la résistance inflexible de celle qui ne voulait pas être sa femme et qui ne lui pardonne pas ce qu’il lui a imposé. On finit par se dire qu’il tient réellement à elle mais il va de soi que ce n’est  pas une excuse et que cela n’atténue en rien sa culpabilité voire sa monstruosité. Après l’avoir défigurée, il est certain qu’il s’efforce de la soigner et de se montrer attentionné avec elle, mais même à ce moment-là, qui est à la fin du livre, on se dit qu’il serait bien capable de recommencer.

pas une excuse et que cela n’atténue en rien sa culpabilité voire sa monstruosité. Après l’avoir défigurée, il est certain qu’il s’efforce de la soigner et de se montrer attentionné avec elle, mais même à ce moment-là, qui est à la fin du livre, on se dit qu’il serait bien capable de recommencer.

Face à l’insoutenable violence du comportement masculin, Sonia, l’héroïne du livre, nous fournit à tous et à toutes le modèle de ce qu’il faut faire : ne pas baisser les bras, ne jamais accepter, ne pas se laisser prendre aux promesses d’amour et de jours heureux. Ce qui doit changer ne changera pas à force de soumission et de résignation de la part des femmes, on ne le sait que trop puisque elles n’en ont hélas jamais manqué. En tout cas, il est certain que le livre de Yasmina Gharbi Mechakra fait partie des actions utiles et même davantage, et qu’on doit chaleureusement l’en remercier.

Denise Brahimi

« L’AMAS ARDENT » de Yamen Manaï (2017, Editions Elysad, Tunis). Prix des 5 continents de la francophonie.

La quatrième de couverture de ce livre bien édité, comme aime à le faire Elisabeth Daldoul, parle de fable moderne à propos de ce livre. Cette comparaison est juste, on pourrait aussi évoquer un conte voltairien, qui narre une petite histoire aux personnages bien dessinés et vivants pour évoquer la grande histoire que traverse la Tunisie contemporaine.

Le Don, le personnage central, est apiculteur dans un village très pauvre, Walou, le bien nommé. Bien plus qu’apiculteur, il est l’Apiculteur, le père de ses essaims d’abeilles qu’il appelle ses filles. Cet homme bon, sage et pacifique va devoir affronter deux ennemis redoutables, des frelons asiatiques « vespa mandarinia », et une katiba de terroristes, sans parler de la bêtise et la cruauté d’une bureaucratie nuisible.

Le Don, le personnage central, est apiculteur dans un village très pauvre, Walou, le bien nommé. Bien plus qu’apiculteur, il est l’Apiculteur, le père de ses essaims d’abeilles qu’il appelle ses filles. Cet homme bon, sage et pacifique va devoir affronter deux ennemis redoutables, des frelons asiatiques « vespa mandarinia », et une katiba de terroristes, sans parler de la bêtise et la cruauté d’une bureaucratie nuisible.

Le roman débute par un chapitre hilarant de politique pas si fiction que cela, confrontant un prince du Qafar, dans son superbe yatch, Silvio Canelloni avec qui il discute du transfert d’un grand footballeur et du renversement du dictateur Mamar, entre deux orgies… Mais surtout, le yatch transporte des dizaines de malles contenant des tenues islamistes fabriquées en Asie, qui, opportunément distribuées aux électeurs appelés à désigner le prochain gouvernement tunisien, sauraient les convaincre de bien voter. Le problème est que ces colis ont un contenu au moins aussi néfaste, des nids de frelons asiatiques, qui vont accompagner la diffusion de l’idéologie salafiste destinée à prendre le pouvoir.

Le tableau est ainsi posé de cette double prédation qui fond sur le Tunisie.

L’auteur développe un récit coloré et vivant dans lequel les humains et les lieux prennent vie sous les yeux du lecteur. La description entomologique relative aux abeilles et aux frelons est passionnante et témoigne d’un souci de documentation louable. De nombreuses scènes, comme le prêche du nouvel imam de Walou, ou la discussion dans le taxi collectif qui emmène le Don à Tunis sont comme croquées sur le vif, et le style satirique de Yamen Manai captive le lecteur. Don a jadis élevé des abeilles en Arabie saoudite pour le compte d’un noble local, et le chapitre qu’y consacre l’auteur vient nourrir la métaphore qu’il construit dans ce roman entre abeille, miel, et leur perversion par « des faux religieux et leurs rituels obscènes », bien loin de la sourate des abeilles qui est citée en tête du livre : « de leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent ».

Témoin impuissant d’abord des ravages subis par ses ruches, Don observe, comprend, va chercher de l’aide auprès de sa nièce Jannet, mariée à Tahar, doyen de l’université. Ils vont identifier l’ennemi, et Tahar et Jannet, grâce à l’argent économisé par Jannet pour le hadj, vont rechercher au Japon des reines qui ont développé une stratégie de lutte contre ce terrible prédateur. C’est l’ « amas ardent », qui donne son titre au livre : les abeilles, formées par leur reine, s’agglutinant autour des frelons, font monter la température par leurs battements d’ailes, comme elles le font pour chauffer la ruche, et tuent ainsi les frelons qui ne supportent pas la chaleur autant qu’elles.

Le Don qui saura utiliser l’ennemi frelon contre l’ennemi terroriste, dans une scène savoureuse, parviendra t’ il à armer grâce à l’ unique reine japonaise rescapée de la bêtise bureaucratique, Aya -qui signifie miracle en arabe, et beauté sauvage en japonais- ses « filles » contre leurs prédateurs ?

« Il…reprit le chemin du village, maudissant dans son cœur l’émir, sa katiba, tous les assassins et les marchands de guerres qui prostituaient dieu à leurs fins. Ce Dieu qui, par la douceur de ses abeilles, arrivait encore à le consoler de la cruauté des hommes »

On devine que la métaphore dépasse le cas des abeilles : une société chaleureuse peut-elle par là même se protéger, en les étouffant, de ceux qui veulent l’asservir ?

On devine que la métaphore dépasse le cas des abeilles : une société chaleureuse peut-elle par là même se protéger, en les étouffant, de ceux qui veulent l’asservir ?

En refermant le livre de Yamen Manaï nous devenons tous un peu apiculteurs.

Son livre a reçu le renommé prix des 5 Continents. Yamen Manai, né en Tunisie en 1980, Ingénieur, est un habitué des récompenses, qui ont couronné ses livres précédents, « La marche de l’incertitude (Elyzad Poche 2010), et « La sérénade d’Ibrahim Santos » (Elyzad 2011).

Michel Wilson

« NOS VIES » de Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel, 2017)

L’auteure de ce roman peut légitimement être considérée comme appartenant à la région Auvergne Rhône-Alpes, même si le roman dont il est ici question se passe dans le douzième arrondissement de Paris. En effet elle est née à Aurillac, et a vécu jusqu’à l’âge adulte à Saint-Flour, le téléfilm L’annonce qui a été tiré de l’un de ses romans se passe dans le Puy-de-Dôme et donne à voir un paysage auvergnat enneigé qui a été célébré pour commencer par le journal La Montagne ; enfin et surtout, c’est sa propre appartenance au monde paysan de ces régions qui nourrit l’admirable Joseph (2014), histoire d’un ouvrier agricole dans un ferme du Cantal.

Cependant, lecteurs et critiques n’ont pas manqué de constater que ses livres n’appartiennent nullement à la catégorie qu’on pourrait appeler « romans du terroir » où en fait ce dernier mot désigne le sujet principal qu’il s’agit de faire connaître dans ses particularités. C’est peut-être pour confirmer sa différence à cet égard que Marie-Hélène Lafon a situé son dernier roman dans un tout autre lieu et qu’il évoque non pas un seul trait qui serait le propre de ses personnages mais au moins deux, pour les opposer sans jamais le dire explicitement, mais de manière beaucoup plus subtile, en le montrant.

Cependant, lecteurs et critiques n’ont pas manqué de constater que ses livres n’appartiennent nullement à la catégorie qu’on pourrait appeler « romans du terroir » où en fait ce dernier mot désigne le sujet principal qu’il s’agit de faire connaître dans ses particularités. C’est peut-être pour confirmer sa différence à cet égard que Marie-Hélène Lafon a situé son dernier roman dans un tout autre lieu et qu’il évoque non pas un seul trait qui serait le propre de ses personnages mais au moins deux, pour les opposer sans jamais le dire explicitement, mais de manière beaucoup plus subtile, en le montrant.

Qui sont donc ceux et celles dont elle évoque les vies dans ce récit, dont elle prend soin de dire qu’il est en grande partie imaginaire, alors qu’il se situe principalement dans un lieu qui fait partie des plus réels de nos jours, c’est-à-dire relevant d’une description réaliste sans dépassement possible de ce qui est visible immédiatement. Il s’agit de ce qu’on appelle une grande surface, ici le magasin Franprix d’un quartier parisien (dont la population est « moyenne semble-t-il, ce qui veut dire que le propos de la romancière n’est pas d’évoquer le monde populaire de la banlieue).

Le premier personnage qu’on voit et dont il sera question tout au long du récit est une caissière de ce magasin, jeune femme appelée Gordana, originaire d’un « pays de l’Est » comme on dit et cette localisation restera toujours aussi vague, même lorsqu’on apprend à l’extrême fin du livre que Gordana est partie définitivement, sans doute pour retourner là d’où elle vient, et où elle a famille et enfant. Gordana fait partie d’un ailleurs quelle que soit sa visibilité durable et renouvelée semaine après semaine pour les fidèles clients du Franprix.

Parmi ceux-ci la narratrice du livre, qui raconte sa propre histoire sans avoir besoin pour cela de recourir à l’imagination, et qui entrecroise les moments de sa vie avec ceux qu’elle sait ou invente de la vie de Gordana. Ce tressage qu’elle opère, entre une autre et elle-même, est l’explication du possessif dans le titre Nos vies ; d’ailleurs Gordana n’est-elle pas la créature de la narratrice qui lui a donné vie, en l’observant, en l’imaginant et en la racontant ? Pourtant cette volonté de ne pas les distinguer fondamentalement prend tout son sens dans l’opposition à laquelle il a été fait allusion, comme la clef possible, et subtile, de ce roman.

Gordana, on l’a vu, est une figure de l’ailleurs, et en ce sens elle rend visible l’altérité d’un autre personnage qui est un absent au moment où la narratrice écrit : il s’agit de Karim, qu’elle a connu jeune homme et avec lequel elle a vécu pendant dix-huit ans, avant qu’il ne parte pour ne plus jamais revenir et sortir de sa vie, leur vie, définitivement. Cette vie a été très heureuse, elle mérite vraiment le nom de « parenthèse enchantée », cette expression, en tant que liée à l’expérience de l’amour, ayant été définie par un psychosociologue dans les termes que voici : » C’est un bouleversement radical de la sensibilité, de l’esprit et du cœur, qui fond ensemble deux êtres différents et éloignés. C’est une faim, un violent désir, mais, en même temps, l’élan, l’héroïsme et l’oubli de soi. » Voilà en effet ce que la narratrice dit avoir vécu avec Karim, transportée par l’amour de lui.

Le mot transportée peut avoir un sens précis et concret : grâce à Karim, elle a vécu dans un ailleurs autre que sa vie d’avant et que sa vie d’après. Et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais pu présenter Karim à sa propre famille qui s’est toujours refusée à en reconnaître l’existence. Karim a disparu comme il était venu, il n’est pas question pour elle d’exprimer (ni d’éprouver) à cet égard la moindre animosité. L’Algérien Karim a représenté dans sa vie une sorte de chance inouïe et inespérée, dont ses semblables comme on dit n’ont pas bénéficié. Quand il disparaît, elle retourne à sa place et à son rang, et le monde se sépare à nouveau en deux moitiés opposées, une moitié fixe, installée, posée-là dans les routines et dans les rituels qui la constituent, une moitié fugitive qui est une sorte de présence-absence, moitié qui est un peu de la nature du rêve mais qu’on ne peut pas désigner ainsi car elle exerce une fascination qui inciterait plutôt à parler d’une super ou d’une sur-réalité.

Le mot transportée peut avoir un sens précis et concret : grâce à Karim, elle a vécu dans un ailleurs autre que sa vie d’avant et que sa vie d’après. Et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais pu présenter Karim à sa propre famille qui s’est toujours refusée à en reconnaître l’existence. Karim a disparu comme il était venu, il n’est pas question pour elle d’exprimer (ni d’éprouver) à cet égard la moindre animosité. L’Algérien Karim a représenté dans sa vie une sorte de chance inouïe et inespérée, dont ses semblables comme on dit n’ont pas bénéficié. Quand il disparaît, elle retourne à sa place et à son rang, et le monde se sépare à nouveau en deux moitiés opposées, une moitié fixe, installée, posée-là dans les routines et dans les rituels qui la constituent, une moitié fugitive qui est une sorte de présence-absence, moitié qui est un peu de la nature du rêve mais qu’on ne peut pas désigner ainsi car elle exerce une fascination qui inciterait plutôt à parler d’une super ou d’une sur-réalité.

Nos vies sont ce qu’elle sont, elles se côtoient et même fraternisent sans pourtant se mélanger, on serait tenté de dire qu’elles gardent une part de mystère les unes pour les autres si le mot n’était tellement éculé. Peut-être vaut-il mieux parler de l’intime ou de l’intimité, comme de ce lieu où rien d’extérieur ne peut pénétrer. Et c’est le moment de se rappeler que Marie-Hélène Lafon a dédié son roman « à Jacques Truphémus », à un moment où il n’était pas encore mort bien qu’âgé de quatre-vingt quinze ans et disparu depuis (le 8 septembre 2017). Les Lyonnais ne peuvent ignorer qu’il s’agit de leur grand peintre (fidèle habitué du Bellecour) et en même temps défini comme peintre de l’intime, ce que seul l’art justement peut exprimer, qu’il s’agisse de la peinture ou du roman. Peintre aussi d’une totale modestie, ce qui n’a pas empêché les plus grands, comme le poète Yves Bonnefoy, de le reconnaître. Ce que Marie-Hélène Lafon recherche dans « nos vies » si ordinaires pourrait bien être cette quintessence de l’intime qu’on trouve sous les apparences de la banalité.

Denise Brahimi

« LE CROQUIS DU DESTIN » de Habib Mazini (éditions Broc Jacquart, Maroc, 2016)

Ce livre vaut ou aurait pu valoir mieux que ses apparences, d’abord au sens le plus matériel du mot : une édition peu soignée et très peu professionnelle, un titre grandiloquent qui ne signifie rien et surtout une très vague intrigue policière, qui en fait tout sauf un « polar haletant » quoi qu’en dise la quatrième de couverture. A dire vrai il n’y a même pas du tout d’intrigue en ce sens que les lecteurs savent d’emblée ce qu’il en est, ainsi que le Commissaire Hamidi chargé de l’enquête.

Et pourtant, on lit ce petit livre pas très bien écrit avec beaucoup de plaisir et d’intérêt, pour plusieurs raisons. L’action se passe dans la ville de Casablanca (Tanger aussi se trouve évoquée, mais très peu). Et la représentation qui en est donnée est un très grand atout pour ce roman, ne serait-ce que par sa variété. En effet on y voit aussi bien des cafés mal fréquentés, voire du genre bouge, d’autres nettement plus convenables, un grand hôtel fort bien tenu et surtout nombre de ces beaux immeubles des années 20 à 30, qui font très légitimement la célébrité architecturale de la ville, dans le style qu’on appelle « art déco ».

Et pourtant, on lit ce petit livre pas très bien écrit avec beaucoup de plaisir et d’intérêt, pour plusieurs raisons. L’action se passe dans la ville de Casablanca (Tanger aussi se trouve évoquée, mais très peu). Et la représentation qui en est donnée est un très grand atout pour ce roman, ne serait-ce que par sa variété. En effet on y voit aussi bien des cafés mal fréquentés, voire du genre bouge, d’autres nettement plus convenables, un grand hôtel fort bien tenu et surtout nombre de ces beaux immeubles des années 20 à 30, qui font très légitimement la célébrité architecturale de la ville, dans le style qu’on appelle « art déco ».

Le sujet même de l’intrigue, puisqu’il y en a une, policière ou non, est tout à fait astucieux et paraît original, assez différent en tout cas des faits divers politico-sordides auxquels on n’est que trop habitué. C’est d’une œuvre d’art qu’il s’agit, et comme son auteur n’est rien de moins que le très grand Delacroix, on imagine sa valeur. Etant au courant de son existence (par ailleurs inconnue de tout le monde) des galeristes canadiens à court d’argent décident de la récupérer avec l’aide d’un jeune  Casablancais Mehdi, non sans quelque tromperie pas très jolie, car le jeune homme croit aux promesses frauduleuses qui lui sont faites en échange de ce vol. Malheureusement les choses tournent mal et Mehdi est amené à tuer le vieux juif qui possède le tableau.

Casablancais Mehdi, non sans quelque tromperie pas très jolie, car le jeune homme croit aux promesses frauduleuses qui lui sont faites en échange de ce vol. Malheureusement les choses tournent mal et Mehdi est amené à tuer le vieux juif qui possède le tableau.

Le commissaire ne se laisse pas tromper par un autre meurtre de juif commis juste après celui-là et qui a de tout autres motivations. On arrive donc assez vite au dénouement, sans entrer d’ailleurs dans les détails de ce qui va s’en suivre et qui n’appartient plus au sujet traité par le romancier. Celui-ci n’en étant pas à son coup d’essai, on peut espérer qu’il mettra bientôt son talent au service d’un livre à la trame serrée et riche de rebondissements vraiment « haletants » !

Denise Brahimi

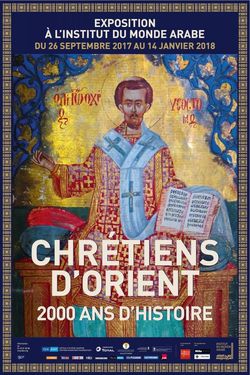

« CHRETIENS D’ORIENT »Qantara automne 2017 (Magazine de l’Institut du monde arabe)

A l’IMA, Institut du Monde arabe de Paris, on peut voir en ce moment et pour quelques mois une exposition intitulée : « Chrétiens d’Orient, deux mille ans d’histoire ».

A l’IMA, Institut du Monde arabe de Paris, on peut voir en ce moment et pour quelques mois une exposition intitulée : « Chrétiens d’Orient, deux mille ans d’histoire ».

Et venant en complément, la revue de L’IMA, « Qantara », propose dans son numéro d’octobre 2017 un gros dossier intitulé « L’avenir incertain des Chrétiens arabes », pour lequel une bonne vingtaine de spécialistes ont été mis à contribution. Il se répartit en deux grands ensembles intitulés l’un « Chrétiens d’Egypte » et l’autre « Chrétiens du Proche-Orient ». On peut donc dire que ceux qu’on appelait naguère d’un terme général « les Chrétiens d’Orient »—une expression qui semble en train de refaire surface—sont un sujet d’actualité, justement parce que, comme l’indique le titre de « Qantara », leur sort est un sujet d’inquiétude pour un certain nombre de gens.

Les raisons pour lesquelles il en est ainsi ne sont un secret pour personne, il n’en faut pas moins lutter contre le sentiment vague, fondé ou pas, qu’on n’accorde pas au problème posé (pour ne pas parler de tragédie) toute l’attention qu’il mérite ; et il est bien vrai que de toute manière le simple lecteur a bien besoin d’être aidé, comme il l’est en effet par la petite vingtaine de rubriques que ce numéro de Qantara met à sa disposition. Etant donné l’importance des problèmes récents et contemporains, on peut comprendre que le dossier ne remonte pas jusque vers un passé assurément fort lointain, comme le fait l’exposition elle-même qui parle dans son titre de « deux mille ans d’histoire ». Plus importante paraît la question posée dans la direction temporelle opposée, dès la première rubrique consacrée aux Chrétiens d’Egypte : « Quel avenir pour les coptes ? » Mais même la manière dont cette question semble orientée n’empêche pas la nécessité d’un retour en arrière et notamment sur ce qu’il en a été du nationalisme et de ses effets. D’ailleurs une autre rubrique s’intitule : « Retour historique sur les catholiques d’Egypte » et nous ramène aux dernières décennies du 19e siècle, pour nous parler des « chawâm » un groupe de Syro-libanais rattachés à Rome, très minoritaire et qui a connu des fortunes diverses jusqu’à ce qu’il s’étiole dans les années 1960. Cet exemple nous permet de comprendre que les menaces qui pèsent sur les Chrétiens, même si elles prennent souvent la forme d’affrontements avec les Musulmans, trouvent leur origine dans les régimes politiques et dépendent de leurs fluctuations. D’ailleurs il vaudrait sans doute mieux parler d’une sorte de collusion entre nationalisme et islamisme, « un mélange que ne renie pas Gamal Abdel Nasser, même lorsqu’il devient en 1956 le héros du panarabisme » nous est-il dit dans l’introduction générale au dossier. Puisque mélange il y a, il n’est pas étonnant que sa composition soit variable selon les moments, mais en dépit des fluctuations, il semble bien que le moment actuel aille dans le sens général d’une évolution défavorable aux Chrétiens, et il est certain qu’en s’exprimant ainsi, on est loin de dire l’horreur de la situation, que rappelle l’un des articles : 21 otages coptes tués en Libye en février 2015, attentat contre l’église Saint Pierre et Saint Paul au Caire en décembre 2016, double attentat le dimanche des Rameaux en avril 2017, attentat contre des pélerins coptes en mai 2017 etc. Le moins qu’on puisse dire est que «les coptes sont devenus, avec les forces de l’ordre, la cible privilégiée de l’Etat Islamique, sans que leur protection ne soit renforcée.»

Il arrive que certaines rubriques et les déclarations qu’elles contiennent soient plus surprenantes que les faits précédemment cités, malheureusement prévisibles puisque l’Etat islamique ne fait pas un secret de ses projets et intentions. Il est donc intéressant d’apprendre que les responsabilités sont diverses, et ne se trouvent pas toujours là où on croirait. Prenons par exemple cette déclaration sur laquelle s’ouvre la rubrique « Les ratés du dialogue interreligieux ». La personne qui parle, Rafic Greiche, est le porte parole des églises catholiques d’Egypte; et voici son premier propos : « D’ici à cinquante ans, il n’y aura plus d’Eglises orientales. Non pas parce que les chrétiens émigrent, mais parce que les Eglises d’Orient sont en train de fondre en raison de leur mauvaise gestion par leur hiérarchie. » Voilà au moins un homme qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui d’ailleurs ne cesse de dénoncer les doubles et triples langages. Naturellement sa dénonciation est plurielle mais pour cette raison même plus équilibrée que beaucoup d’autres et finalement moins enfermée dans le gémissement et la déploration. D’ailleurs on rencontre chemin faisant dans ce dossier de belles et fortes personnalités. A retenir par exemple le nom de ce Dominicain, Adrien Candiard, homme de dialogue et auteur d’un livre au titre assez vif : Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien (2016) !

Il arrive que certaines rubriques et les déclarations qu’elles contiennent soient plus surprenantes que les faits précédemment cités, malheureusement prévisibles puisque l’Etat islamique ne fait pas un secret de ses projets et intentions. Il est donc intéressant d’apprendre que les responsabilités sont diverses, et ne se trouvent pas toujours là où on croirait. Prenons par exemple cette déclaration sur laquelle s’ouvre la rubrique « Les ratés du dialogue interreligieux ». La personne qui parle, Rafic Greiche, est le porte parole des églises catholiques d’Egypte; et voici son premier propos : « D’ici à cinquante ans, il n’y aura plus d’Eglises orientales. Non pas parce que les chrétiens émigrent, mais parce que les Eglises d’Orient sont en train de fondre en raison de leur mauvaise gestion par leur hiérarchie. » Voilà au moins un homme qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui d’ailleurs ne cesse de dénoncer les doubles et triples langages. Naturellement sa dénonciation est plurielle mais pour cette raison même plus équilibrée que beaucoup d’autres et finalement moins enfermée dans le gémissement et la déploration. D’ailleurs on rencontre chemin faisant dans ce dossier de belles et fortes personnalités. A retenir par exemple le nom de ce Dominicain, Adrien Candiard, homme de dialogue et auteur d’un livre au titre assez vif : Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien (2016) !

Pour ce qui est des communautés chrétiennes d’Irak et de Syrie, il est difficile de se trouver plus qu’elles ne le sont au cœur de l’actualité—politique, internationale, événementielle —qu’on la regarde sous l’un ou l’autre de ses aspects, cette actualité rend difficile la moindre mise à distance nécessaire à la réflexion. Il faut toute la subtilité du Libanais Tarek Mitri pour proposer une ligne de conduite émergeant des décombres et des affrontements, ce qu’il appelle une troisième voie entre le strict communautarisme et la peur ou la résignation, qu’on pourrait appeler la voie démocratique et dont il dit : « Cette voie passe par un renouveau de la participation politique, sur la base d’un pacte de citoyenneté associant chrétiens et musulmans, et d’une réinvention du ‘réveil arabe’, la Nahda du début du XXe siècle. »

On trouve aussi dans ce même dossier les efforts de certains contributeurs pour définir ce que pourrait signifier dans ce contexte le mot « laïcité ». Et on y a aussi la preuve que les artistes chrétiens arabes n’ont pas besoin de définition pour puiser leur inspiration dans les événements les plus contemporains, printemps arabes ou massacres créateurs de nouveaux martyrs : c’est ainsi qu’on peut voir une icône déjà célèbre représentant les 21 coptes tués par Daech en Lybie le 15 février 2015.

Denise Brahimi

- Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février, le Maghreb-Orient des livres à l’Hôtel de Ville de Paris associant pour la première fois Coup de Soleil et l’IREMMO.