Lettre culturelle franco-maghrébine #83

Editorial

Au vu des événements en cours, il n’est sans doute pas possible de finir l’année sur un mode badin. Mais à défaut nous espérons qu’une certaine diversité, dans les sujets proposés par la Lettre, sera pour les lecteurs une occasion de divertissement, joignant l’utile à l’agréable quand il se peut. Et pour commencer, pas moins de trois romans, parmi lesquels beaucoup seront heureux de trouver le dernier du très populaire Yasmina Khadra, « Les Vertueux ».Très apprécié lui aussi Akli Tadjer, dans « D’audace et de liberté » donne une suite à un roman que la Lettre a déjà commenté en son temps. Et les Lyonnais pourront apprécier dans « Les Ombres et les silences » qu’on peut qualifier de roman historique contemporain, des événements précisément situés et datés par l’auteur Denis Fontaine.

Il est aussi question dans cette Lettre de deux essais intéressants par leur manière de procéder originale. « Y a embrouille », de Merwan Mohammed est de type sociologique, l’autre, de Christian Phéline, parle d’histoire contemporaine (1965) sous un titre un peu énigmatique « Pierre, feuille, ciseaux ! »

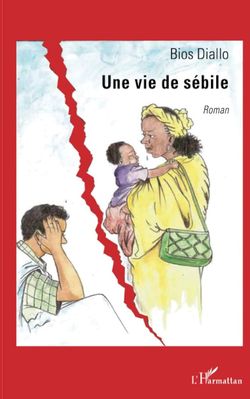

Des deux notes de présentation, l’une porte sur un roman de Bios Diallo, récemment de passage à Lyon : «Une vie de sébile » nous donne des renseignement précieux sur son pays la Mauritanie ; et l’autre parle d’une exposition du peintre international Kacem Noua, encore en cours à la galerie lyonnaise Regard Sud.

Le film « Reines » de la Marocaine Yasmine Benkiran, sera bientôt sur les écrans, et on peut lui prédire un grand succès.

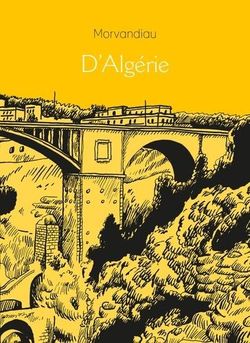

Côté BD, vous aurez aussi de quoi vivre en beauté le changement d’année qu’on vous souhaite bon et heureux: Un album tout à fait original et intéressant, « D’Algérie », de Morvandiau. Et nous vous parlons d’un film en DVD donnant la parole à de grands auteurs de BD ayant créé sur l’Algérie, « Nos ombres d’Algérie ».

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Parution du 10è épisode du podcast « Et de nous qui se souviendra ? », le 16 novembre 2023.

« Pierre-Henri, Saint-Eugène », le 10ème épisode du Podcast Et de nous qui se souviendra est en ligne.

https://smartlink.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra/pierre-henri-saint-eugene

« C’est à la façon dont elle respecte ses anciens qu’on reconnait une grande nation » affirme Pierre-Henri, le Pied-Noir marseillais de Notre-Dame d’Afrique. Celui qui a mené croisade pour la réhabilitation des cimetières français en Algérie analyse les raisons d’un échec. Il nous parle aussi de ses réussites, et notamment le retour des Pieds-Noirs en Algérie. De ses nombreuses initiatives de coopération et de rapprochement des peuples, menées à la manière d’un entrepreneur, il retire une vision claire des relations franco-algériennes depuis l’indépendance de l’Algérie.

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LES VERTUEUX » de Yasmina Khadra, roman, Pocket, 2023

Certains considèrent déjà ce gros livre, pas moins de 500 pages, comme le couronnement de l’œuvre de Yasmina Khadra, alors qu’il n’est pas encore septuagénaire (puisque né en 1955). C’est peut-être aller un peu vite en besogne, alors que l’écrivain donne plutôt l’impression que son désir d’écrire est inépuisable, autant que son aptitude à le satisfaire. Et c’est sans doute ce qu’éprouvent ses très nombreux lecteurs, conquis par la fluidité d’un récit qui n’est jamais en peine de se renouveler. « Littérature populaire » au sens où les romans de Yasmina Khadra peuvent plaire (et l’ont déjà prouvé une bonne vingtaine de fois) à des publics très différents.

Cependant, le sens du titre « Les Vertueux » n’est peut-être pas immédiatement évident. On a presque envie de dire qu’il faudrait le mettre au singulier, puisqu’il s’agit principalement d’un seul personnage, le narrateur lui-même, ce garçon qui déclare au début du livre qu’il s’appelle Yacine Cheraga. Bien que ce soit son seul nom véritable,

Cependant, le sens du titre « Les Vertueux » n’est peut-être pas immédiatement évident. On a presque envie de dire qu’il faudrait le mettre au singulier, puisqu’il s’agit principalement d’un seul personnage, le narrateur lui-même, ce garçon qui déclare au début du livre qu’il s’appelle Yacine Cheraga. Bien que ce soit son seul nom véritable,

il le perdra pour s’en voir attribuer un autre pendant le long épisode de la guerre de 1914-18 qui constitue la première partie du récit. Il y en aura plusieurs autres ensuite mais dans tous les cas, Yacine en est le personnage principal et jamais il ne perd cette vertu qui comporte naïveté, ingénuité, honnêteté foncière et aptitude au pardon. Cet usage du mot « vertueux » n’étant pas très fréquent en français, on peut lui chercher une explication, qui serait la symétrie avec un autre titre, « Les Valeureux », d’Albert Cohen celui-là et de 1969 ; le trait commun entre les deux livres serait que les valeureux sont des naïfs eux aussi, dont cette naïveté est la principale sagesse.

Quoi qu’il en soit, Yacine le vertueux est à peu près le seul à mériter ce titre, et beaucoup des personnages parmi lesquels le destin ou le hasard l’amène à vivre son histoire sont au contraire fort peu recommandables—même si certains sont sympathiques et unis à Yacine par les liens de cette amitié incomparable qui leur vient d’avoir fait la guerre ensemble, et d’y avoir perdu les mêmes compagnons.

Du fait que la vertu est une denrée si rare, on ne saurait dire que le roman de Yasmina Khadra répartit le monde entre bons et méchants : il semble bien que ces derniers l’emportent de loin quantitativement ! Et pourtant la fin du livre semble apaisée, l’auteur y propose une vision du monde relativement équilibrée grâce au recul du temps, puisqu’en effet c’est bien au bilan d’une vie que nous avons finalement à faire, au-delà de tous les épisodes narratifs dont le dernier nous a fait descendre au fin fond de l’horreur : Yacine y raconte son très long passage par le bagne, celui qu’on appelait « biribi » dans l’Algérie coloniale, où des lieux de ce nom répandus sur le territoire servaient de réceptacle à tous ceux dont pour des raisons diverses on voulait se débarrasser.

La dernière date indiquée dans « Les Vertueux » est celle de janvier 1938, alors qu’il est encore au pénitencier. Après cela, dans la vie de Yacine, on n’a plus que l’évocation très abrégée de ce qui le conduit en douceur vers la fin de sa vie : il retrouve sa femme avec un bonheur indicible, devient grand-père et fait le choix définitif de vivre à Kenadsa lieu célèbre par la beauté de ses dunes en bordure du désert saharien. Lieu incomparable pour Yasmina Khadra qui y est né en 1955 et pour son personnage qui y voit le seul havre possible pour trouver la sérénité. De celle-ci on peut dire qu’elle est une conquête très lente et très difficile, les premiers moments de sa vie, pour Yacine comme pour beaucoup d’autres, étant au contraire la confrontation avec tourments, douleurs, et ce qu’il ne faut pas hésiter à appeler Le Mal, même si l’auteur évite le langage métaphysique et reste très concret.

Le mal, dans la vie de Yacine, prend la forme qui restera longtemps terrifiante d’un personnage maléfique, cruel et pervers, le caïd Gaïd Brahim, qui est le maître absolu de la  région où il est né. A travers lui, et le pouvoir qu’il exerce sans limite, Yasmina Khadra évoque comme il l’a fait dans d’autres de ses livres ce qu’a été dans l’Algérie précoloniale et coloniale, le système féodal, s’exerçant particulièrement sur et aux dépens des paysans misérables en lesquels consistait la population du pays. En 1914, Gaïd Brahim envoie Yacine à la guerre à la place et sous le nom de son propre fils, supercherie assortie de quelques promesses qu’il n’a pas la moindre intention de tenir. Et lorsque Yacine réapparaît à la fin de la guerre, c’est miracle si le caïd ne réussit pas à le faire assassiner : Yacine n’a plus qu’à fuir cette implacable menace, comme toute sa famille a déjà dû le faire auparavant.

région où il est né. A travers lui, et le pouvoir qu’il exerce sans limite, Yasmina Khadra évoque comme il l’a fait dans d’autres de ses livres ce qu’a été dans l’Algérie précoloniale et coloniale, le système féodal, s’exerçant particulièrement sur et aux dépens des paysans misérables en lesquels consistait la population du pays. En 1914, Gaïd Brahim envoie Yacine à la guerre à la place et sous le nom de son propre fils, supercherie assortie de quelques promesses qu’il n’a pas la moindre intention de tenir. Et lorsque Yacine réapparaît à la fin de la guerre, c’est miracle si le caïd ne réussit pas à le faire assassiner : Yacine n’a plus qu’à fuir cette implacable menace, comme toute sa famille a déjà dû le faire auparavant.

Parmi les épisodes qu’il va connaître au cours de cette longue fuite, il y a son recrutement dans un groupe étonnant de révoltés (eux aussi anciens « Turcos » de la Première guerre mondiale) qui s’en prennent à la présence française et s’attaque à elle, sans voir à quel point la disproportion des forces en présence ne leur laisse aucune autre issue que de se faire massacrer. Le moment n’est pas encore venu, loin de là, où des groupes de cette sorte deviendront des insurgés à l’origine de la guerre d’Algérie. Yasmina Khadra tire le meilleur parti du genre romanesque pour évoquer cette période encore mal connue de l’entre-deux-guerres, une vingtaine d’années pendant lesquelles le pouvoir colonial s’est cru définitivement installé en Algérie.

Denise Brahimi

« D’AUDACE ET DE LIBERTE », par Akli Tadjer, roman, Pocket 2023

Ce court roman est la suite d’un autre, « D’amour et de guerre » qui a été présenté par la Lettre de Coup de soleil n°56 (29 juin 2021). Peut-être y a-t-il une certaine vocation du roman historique à se constituer en fresque (sur le modèle d’Alexandre Dumas, dont « Les trois Mousquetaires » sont suivis par « Vingt ans après »). D’ailleurs, le début de cette suite voulue par Akli Tadjer s’emploie assez longuement et précisément à rappeler les données du précédent, riches et complexes, puisqu’il s’agissait de montrer comment un jeune berger Kabyle, Adam, était devenu malgré lui soldat au service de l’armée française pendant la Deuxième guerre mondiale— avec maint avatar provoqué par la défaite de la France dès les premiers combats. « D’amour et de guerre » prend fin lorsqu’Adam, enfin de retour de la guerre ne subit que déceptions et désillusions lorsqu’il tente de revenir en Algérie.

Il lui faudra donc regagner la France pour y vivre l’après-guerre et bientôt l’entre-deux- guerres, principalement dans les milieux maghrébins qui sont restés ou venus s’installer à Paris.

Il lui faudra donc regagner la France pour y vivre l’après-guerre et bientôt l’entre-deux- guerres, principalement dans les milieux maghrébins qui sont restés ou venus s’installer à Paris.

On sent bien qu’Adam a du mal à trouver sa voie, un chemin ou un but dans cette France d’après 1945 certes libérée mais très mal en point. Il fait pourtant partie des privilégiés, du moins sur le plan financier, ayant amassé suffisamment d’argent à la fin de la guerre grâce au marché noir—et aussi grâce au fait qu’il fait prospérer une entreprise de tannerie dont il a hérité par le fait de divers événements. Mais sur le plan personnel, ayant perdu Zina qui a été son amour de jeunesse et d’ailleurs son seul amour, il ne parvient pas à former une vie de couple, sa tentative pour épouser une jeune femme juive ayant abouti à un échec lorsqu’elle a décidé de s’établir dans le tout nouvel Etat d’Israël.

« D’audace et de liberté » recouvre une période qui va de 1947 jusqu’au début des années 50. C’est trop tôt pour qu’on puisse parler déjà des prémisses de la Guerre d’Algérie car le pouvoir colonial et le régime politique qui le relaie en France sont très fermement installés. Et pourtant , à travers l’exemple d’Adam lui-même, on voit bien la montée chez certains Algériens d’aspirations sinon indépendantistes, du moins très réformistes, s’appuyant sur la dénonciation d’abus flagrants et sur une demande urgente de démocratie. Adam réunit chez lui, de façon tout à fait privée et semi-clandestine, des Algériens de Paris qui sont sensibles à ce courant d’idées mais brutalement réprimés dès la moindre tentative de leur part pour les exprimer. A la fin du livre, on voit qu’Adam lui-même doit y renoncer, alors même qu’il est totalement convaincu par le mot d’ordre du révolutionnaire Danton : « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! »

Manifestement, « D’audace et de liberté »recouvre une période de transition dans l’histoire du nationalisme algérien qui sans doute se développe mais d’une façon encore occulte et clandestine. En revanche, dans le domaine des mœurs et des mentalités, des avancées se font et Akli Tadjer en fait état. Un personnage féminin qui tient une place assez importante dans le livre s’appelle Nour, elle est d’origine algérienne mais aussi avancée qu’on peut l’être à l’époque pour la cause féministe. Lesbienne, elle vit sa liaison avec une amie française Camille très librement, au risque de se faire violer par un amoureux éconduit. Mais elle est bien décidée à continuer dans la voie qu’elle a choisie.

Une autre avancée en cours mais dont on sent que les effets se manifesteront un peu plus tard est l’évolution d’un jeune garçon, Amezyane, qui a plus ou moins 14 ans au moment où il quitte l’Algérie pour venir vivre avec Adam à Paris. En fait il est le fils d’Adam au sens biologique du terme, résultat des amours trop brèves à leur goût d’Adam et de Zina. La guerre venue, Zina a dû épouser le caïd qui la désirait, très riche et très puissant en tout cas localement et entièrement rallié au pouvoir colonial. Officiellement c’est lui le père d’Amezyane, qui dans un premier temps exprime les idées francophiles de son père. Mais on voit peu à peu un changement s’amorcer et l’on comprend bien que ce garçon, arrivé à l’âge d’homme, sera bientôt rallié à l’anticolonialisme qui monte en Algérie et dans les milieux algériens en France.

Une autre avancée en cours mais dont on sent que les effets se manifesteront un peu plus tard est l’évolution d’un jeune garçon, Amezyane, qui a plus ou moins 14 ans au moment où il quitte l’Algérie pour venir vivre avec Adam à Paris. En fait il est le fils d’Adam au sens biologique du terme, résultat des amours trop brèves à leur goût d’Adam et de Zina. La guerre venue, Zina a dû épouser le caïd qui la désirait, très riche et très puissant en tout cas localement et entièrement rallié au pouvoir colonial. Officiellement c’est lui le père d’Amezyane, qui dans un premier temps exprime les idées francophiles de son père. Mais on voit peu à peu un changement s’amorcer et l’on comprend bien que ce garçon, arrivé à l’âge d’homme, sera bientôt rallié à l’anticolonialisme qui monte en Algérie et dans les milieux algériens en France.

Sera-ce l’objet d’un troisième roman de cette même série ? Il semble bien qu’Akli Tadjer y pense. En tout cas, à la fin « D’audace et de liberté » le mouvement dans lequel il a engagé ses lecteurs semble inabouti, et comme en suspens. Historiquement il va suivre son cours ; littérairement l’auteur peut compter sur son art pour assurer la fluidité de son récit quel qu’il soit. Il ne manque pas de lecteurs qui ne demandent qu’à le suivre.

Denise Brahimi

« LES OMBRES ET LES SILENCES » par Denis Fontaine, roman, éditeur Les impliqués, 2023

L’action de ce roman se passe à peu près entièrement à Lyon et fait la part belle à l’évolution de cette ville pendant plusieurs décennies. Il y a même une sorte de préambule qui remonte à la préhistoire et qui va jusqu’au-delà de la première guerre mondiale, témoignant de ce qui est un des soucis constants de l‘auteur : donner à son livre une dimension pédagogique, notamment dans les domaines historique et géographique.

Le roman se présente comme le récit daté des faits et gestes du personnage principal, Daniel, pendant la récente période du Covid. Daniel, qui a atteint une soixantaine d’années, est très conscient de son âge, d’autant plus que pendant le dernier épisode du livre il est amoureux d’une jeune femme qui a une vingtaine d’années de moins que lui et il craint de lui paraître plus rondouillet que séduisant !

Il se trouve que le début du Covid est aussi le moment où Daniel devient propriétaire d’un appartement situé Rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon, assurant par là une continuité familiale puisque ce même appartement a été acheté par Bernard père de Daniel à son propre père André dit Papy, le grand-père non seulement de Daniel mais aussi de sa sœur Michèle qui a quelques années de plus que lui. La structure familiale est très importante dans tout le livre, qui est l’histoire d’une famille plus que d’un individu en particulier.

Il se trouve que le début du Covid est aussi le moment où Daniel devient propriétaire d’un appartement situé Rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon, assurant par là une continuité familiale puisque ce même appartement a été acheté par Bernard père de Daniel à son propre père André dit Papy, le grand-père non seulement de Daniel mais aussi de sa sœur Michèle qui a quelques années de plus que lui. La structure familiale est très importante dans tout le livre, qui est l’histoire d’une famille plus que d’un individu en particulier.

Mais l’appartement de la rue Chevreul n’est pas seulement le lieu qui en a été le cadre, Denis Fontaine lui donne un rôle romanesque bien plus grand, sinon à l’appartement tout entier du moins à une petite pièce qui le jouxte et qui est une partie du très grand grenier commun à tout l’immeuble. En fait, c’est cette petite pièce qui est le moteur de tout le récit, et le relance pour une succession d’épisodes qu’on découvre en même temps que Daniel dans le rôle de l’enquêteur opiniâtre, bien décidé à savoir toute la vérité. Le livre comporte une quarantaine de chapitres, au cours desquels on avance chronologiquement dans le déroulement du livre, mais s’agissant de la chronologie, il est plus juste de dire qu’on recule jusqu’à des événements que Daniel, né en 1960 n’a pu connaître personnellement. En revanche, sa mère Véronique, encore vivante jusqu’à la fin du livre puisqu’elle meurt en 2021, sa tante Anne sœur de son père Bernard, (et même un peu sa propre sœur Michèle née en 1957) sont au courant de faits que Daniel ignore mais dont il pressent l’existence— et il est extrêmement agacé qu’on ne lui en ait pas parlé, ce qui explique qu’il s’acharne à les découvrir.

Tous les faits dont il va être question sont liés à la chambre du grenier, qui a servi de refuge, de cachette ou d’abri à plusieurs occupants clandestins. Celui des occupants dont il est question dès que Daniel commence son enquête a connu un destin tragique, c’est Jean-Paul, neveu de Véronique né en 1937 et parti en Algérie en 1957 pour y faire son service militaire, sans savoir de quelles horreurs il allait être témoin du fait que la tristement célèbre guerre d’Algérie y battait son plein. Faute de pouvoir supporter l’insupportable, il déserte, revient à Lyon où il est arrêté et emprisonné à Montluc, d’où il sera libéré tardivement en avril 63. Cependant sa vie est brisée et il se suicide par pendaison dans la petite chambre du grenier, raison pour laquelle personne n’a voulu parler à Daniel de ce lieu désormais tabou.

La chambre va héberger ensuite d’autres clandestins, tel que le Tunisien Mourad, ou le Palestinien de Jérusalem-Est, Ibrahim. Daniel découvre qu’ils ont parfois lié des relations intimes avec les habitants de l’appartement où on est censé les ignorer. Remontant plus avant dans le temps jusqu’à la seconde guerre mondiale, Daniel va faire une découverte encore plus important que toutes les autres concernant la famille à laquelle il appartient et qui porte le nom de «Fontaine » dont il n’a jamais douté d’être héritier. Papy André, mort en 1970, n’est nullement né Odenas dans le Beaujolais comme il l’a toujours dit et comme les siens l’ont toujours cru, il est né juif à Odessa en Ukraine, sous le nom de Finkelstein changé en Fontaine lorsqu’il est devenu français. Ce qui explique pourquoi lui aussi, étant clandestin, n’a cessé de protéger ceux qui autour de lui en avaient besoin. Et par ailleurs, cette mention tardive d’une origine ukrainienne crée une résonance dans le roman puisqu’au moment où il fait cette découverte, Daniel est devenu amoureux de Svetlana, jeune femme ukrainienne qui s’est exilée en France avec son fils Igor pour fuir l’invasion de son pays par les troupes de Poutine. Malgré l’accumulation des épisodes, le roman ne peut aller au-delà puisque l’histoire (avec H majuscule) nous oblige à attendre la suite.

La chambre va héberger ensuite d’autres clandestins, tel que le Tunisien Mourad, ou le Palestinien de Jérusalem-Est, Ibrahim. Daniel découvre qu’ils ont parfois lié des relations intimes avec les habitants de l’appartement où on est censé les ignorer. Remontant plus avant dans le temps jusqu’à la seconde guerre mondiale, Daniel va faire une découverte encore plus important que toutes les autres concernant la famille à laquelle il appartient et qui porte le nom de «Fontaine » dont il n’a jamais douté d’être héritier. Papy André, mort en 1970, n’est nullement né Odenas dans le Beaujolais comme il l’a toujours dit et comme les siens l’ont toujours cru, il est né juif à Odessa en Ukraine, sous le nom de Finkelstein changé en Fontaine lorsqu’il est devenu français. Ce qui explique pourquoi lui aussi, étant clandestin, n’a cessé de protéger ceux qui autour de lui en avaient besoin. Et par ailleurs, cette mention tardive d’une origine ukrainienne crée une résonance dans le roman puisqu’au moment où il fait cette découverte, Daniel est devenu amoureux de Svetlana, jeune femme ukrainienne qui s’est exilée en France avec son fils Igor pour fuir l’invasion de son pays par les troupes de Poutine. Malgré l’accumulation des épisodes, le roman ne peut aller au-delà puisque l’histoire (avec H majuscule) nous oblige à attendre la suite.

On voit comment le romancier a choisi pour principe de son livre une série de rebondissements qui se déroulent, pour l’essentiel, pendant une soixantaine d’années. Non sans qu’on soit amené à remonter en deçà tant il est vrai que l’histoire, toujours elle, n’a ni commencement ni fin, si ce n’est par la volonté de l’historien ou celle, encore plus arbitraire, en tout cas plus personnelle, du romancier. Le rôle de celui-ci est de lever les secrets enfouis, alors que le premier s’en tient aux faits connus. Denis Fontaine entremêle les deux rôles et joue pleinement de leurs différences, qui font la richesse de son livre.

Denise Brahimi

« ‘Y A EMBROUILLE’ , sociologie des rivalités de quartier» par Marwan Mohammed, édition Stock, 2023

Les travaux du sociologue Marwan Mohammed ont plusieurs fois porté sur le phénomène des bandes, groupements de jeunes qui ont en moyenne entre 16 et 19 ans (soit un peu plus ou un peu moins) et qui malheureusement sont souvent à l’origine d’une délinquance pouvant aller jusqu’au meurtre, contre laquelle il semble difficile de lutter malgré l’importance des efforts déployés. Le titre de cet essai comporte le mot « quartier », il s’agit en effet de phénomènes localisés dans la proximité des grandes villes comme Paris et Marseille, et quelques autres sans doute.

C’est là que l’auteur a fait les enquêtes dont il parle dans ce livre, étant entendu qu’il s’agit seulement d’une des formes de délinquance juvénile qui existent en France, l’emploi du mot « embrouille » lui servant à définir et à délimiter de laquelle d’entre elles il s’agit. Ce mot est employé par certains jeunes de quartier pour parler des affrontements qui les opposent entre bandes rivales, en revanche ils n’emploient pas le mot qu’on trouve le plus souvent dans la presse et autres médias pour désigner la même chose, le mot « rixe », manière habituelle de dire qu’il y a eu violence collective, au cours de bagarres qui ont plus ou moins dégénéré.

C’est là que l’auteur a fait les enquêtes dont il parle dans ce livre, étant entendu qu’il s’agit seulement d’une des formes de délinquance juvénile qui existent en France, l’emploi du mot « embrouille » lui servant à définir et à délimiter de laquelle d’entre elles il s’agit. Ce mot est employé par certains jeunes de quartier pour parler des affrontements qui les opposent entre bandes rivales, en revanche ils n’emploient pas le mot qu’on trouve le plus souvent dans la presse et autres médias pour désigner la même chose, le mot « rixe », manière habituelle de dire qu’il y a eu violence collective, au cours de bagarres qui ont plus ou moins dégénéré.

La méthode de Marwan Mohammed est très concrète, d’emblée il plonge ses lecteurs, sous le titre de « Prologue » , dans un cas concret. Sous couvert d’anonymat, il parle de personnes et de lieux bien réels, offrant ce qu’il appelle « un récit brut du social, à hauteur de rue et d’embrouille, à hauteur de ces adolescents pris dans ces conflits comme on s’enfonce dans des sables mouvants ». Dans ce cas ici évoqué, il y a eu une victime blessée à mort au cours de la bagarre—comme tous les autres, ce garçon avait sans doute entre 14 et 16 ans. Compte tenu de la place tout à fait prépondérante qu’occupent les réseaux sociaux dans la vie des jeunes aujourd’hui (toutes catégories confondues), c’est forcément par eux que passe le récit, qui n’en reste pas moins à interpréter comme le fera la police judiciaire, et comme l’auteur du livre s’y emploie lui aussi pour essayer de nous éclairer. En fait, utilisant ce cas qu’il traite en guise prologue, il se donne la possibilité d’y trouver des références dans la suite du livre, alors que certaines parties en seront plus théoriques et de l’ordre de la recherche universitaire : l’auteur se livre à des confrontations entre les différentes publications, et elles sont nombreuses, dont on dispose sur ce sujet. La science historique est d’ailleurs tout à fait nécessaire à ce genre d’entreprise, car il apparaît d’une part que ce phénomène, sous d’autres noms, n’a pas cessé d’exister depuis l’Antiquité, et que d’autre part il n’a pas cessé non plus d’évoluer, en fonction de la société dans laquelle il se produit. Et il est tout à fait naturel que le livre soit consacré à la nôtre au cas d’ailleurs incertain et non garanti où il serait possible d’utiliser les informations données par les sociologues pour aider à la prévention des embrouilles. C’est un point que l’auteur aborde pour finir, comme en complément de son livre, et avec beaucoup de précautions. Sans doute n’est-ce pas tout à fait la même chose d’analyser un phénomène comme celui-là et d’élaborer des plans pour lutter contre lui.

Cependant il n’est pas exagéré de dire que l’essentiel de son essai se trouve dans le chapitre intitulé : « Les acteurs de l’embrouille : sociologie d’un vivier social ».

Cependant il n’est pas exagéré de dire que l’essentiel de son essai se trouve dans le chapitre intitulé : « Les acteurs de l’embrouille : sociologie d’un vivier social ».

Le point de départ pour cette recherche sur la période actuelle (le « pourquoi » et le « comment ») est un constat—si toutefois on peut le considérer comme tel, car rien ne prouve qu’il soit d’une parfaite objectivité. C’est ou ce serait « le constat récurrent d’une aggravation du phénomène » qui est source d’une profonde angoisse sociale, alors même que les affrontements entre bandes rivales sont principalement destructeurs pour ces adolescents beaucoup plus que pour leur entourage et a fortiori pour le reste de la société. Il est donc probable que le corps social confond plusieurs sortes de délinquance et de toute façon ressent en chacune d’elle le symptôme d’une effrayante dangerosité sociale. Quoi qu’il en soit et dans la mesure où les modalités de celle-ci, ne serait-ce qu’en apparence, ne cessent de changer, il est normal de s’interroger sur les embrouilles, puisque « embrouilles » il y a et de chercher à comprendre quel est leur rôle social, ou pour le dire encore autrement, à quelle nécessité elles répondent pour ceux qui y ont recours, même s’ils commettent en cela une erreur grave d’appréciation.

Marwan Mohammed nous incite à penser qu’il s’agit pour ces jeunes des quartiers de chercher une compensation aux désavantages de toute sorte qu’ils subissent, se trouvant parmi les plus défavorisés, le sachant, et n’ayant aucun des moyens nécessaires pour changer cet état de fait. Faute de pouvoir le changer vraiment et durablement, ils fabriquent de l’embrouille qui, comme le prouve l’analyse précise de l’auteur, est supposée leur donner un peu du prestige ou de la personnalité dont l’absence leur est cruellement insupportable. Pour le dire d’une façon sans doute trop réductrice, c’est leur faiblesse réelle qui les incite à vouloir paraître forts. Du moins est- ce là ce qu’on croit comprendre à lire le sociologue qui résume bien son propos dans le titre d’un de ses chapitres : « Ce que les embrouilles pansent et compensent ». On comprend à le lire l’insuffisance de la riposte sociale naguère (1975) dénoncée par Michel Foucault dans son célèbre ouvrage : « Surveiller et punir ».

Denise Brahimi

«PIERRE, FEUILLE, CISEAUX; » par Christian Phéline, éditions du croquant, 2023

Christian Phéline fait le choix d’un titre un peu énigmatique mais le sous-titre qui lui fait suite est tout à fait clair et précis : « Alger, 20 août 1965, la discrète mise au pas de ‘Révolution africaine’ ». Il procède pour ce livre comme il l’avait fait dans le précédent en 2020, où il s’agissait de montrer l’importance historique d’une date, le 2 août 1936 à Alger. Cette méthode originale permet d’analyser dans ses plus minutieux détails un fait ou un événement, mais aussi de l’utiliser comme point de départ pour de larges perspectives, n’excluant pas des événements ou des actes politiques très contemporains.

La date du 20 août 1965 se situe à un moment, au sens étroit du terme, qui ne pouvait manquer d’être un tournant dans l’histoire de l’Algérie. Celle-ci était devenue indépendante en 1962, sous la direction du président Ben Bella, jusqu’à son éviction par le coup d’état du 19 juin 1965. A cette date, un putsch militaire permet au Colonel Houari Boumédiène de prendre sa place avec la promesse d’un « redressement révolutionnaire ».

La date du 20 août 1965 se situe à un moment, au sens étroit du terme, qui ne pouvait manquer d’être un tournant dans l’histoire de l’Algérie. Celle-ci était devenue indépendante en 1962, sous la direction du président Ben Bella, jusqu’à son éviction par le coup d’état du 19 juin 1965. A cette date, un putsch militaire permet au Colonel Houari Boumédiène de prendre sa place avec la promesse d’un « redressement révolutionnaire ».

On ne peut s’étonner que ce changement de régime ait entraîné des modifications importantes dans la presse politique sur laquelle les chefs d’état veillent jalousement, surtout s’ils sont de tendance autoritaire. « Révolution africaine » est un périodique lancé en 1963 et qui représente la gauche du FLN, tendance très différente de celle que représentent les militaires venus au pouvoir avec Boumédiène. L’infléchissement de « Révolution africaine » était inévitable et en effet il ne se fait pas attendre plus de deux mois. Mais il comporte au moins deux aspects remarquables mis en valeur par le livre de Christian Phéline.

Le premier concerne la manière de procéder par le nouveau pouvoir. Il s’agit d’une censure entièrement dissimulée, qui consiste à substituer au numéro de la revue (le n° 134) déjà prévu et prêt pour la parution un contenu tout à fait différent, sans prévenir qui que ce soit de cette substitution. En fait, seul un heureux hasard, improbable et inespéré, fait qu’on dispose aujourd’hui du texte qui aurait dû être publié, et qui ne l’a pas été. Ainsi va l’histoire, beaucoup d’oubli et d’occultation mais aussi parfois la survivance de ce qui leur a échappé.

Le second intérêt du texte qui a finalement été retrouvé est qu’il concerne un moment très important de l’été 1956, dans les débuts de la guerre d’Algérie. Dès cette date étaient données des indications très précieuses sur ce qui était d’ores et déjà envisagé pour  l’organisation du nouvel Etat algérien lorsqu’il aurait accédé à l’indépendance. L’événement lui-même est le congrès de la Soummam qui a eu lieu du 13 au 20 août 1956 et le texte dans lequel ses résultats ont été consignés porte le nom de « Plateforme de la Soummam » datée du 20 août 1956. Ce texte est considéré comme fondateur du FLN et de l’Etat algérien, on s’y réfère aussi pour souligner que celui-ci y est défini comme une « République démocratique et sociale, et non la restauration d’une monarchie ou d’une théocratie révolues ». Mais la question que pose principalement le livre de Christian Phéline concerne le rôle joué dans l’élaboration de cette plateforme par celui qui fut un des premiers militants du parti communiste algérien, Amar Ouzegane. Ministre de l’agriculture sous le gouvernement de Ben Bella il est évincé du pouvoir et de la direction de Révolution africaine du fait du coup d’état du 19 juin 1965.

l’organisation du nouvel Etat algérien lorsqu’il aurait accédé à l’indépendance. L’événement lui-même est le congrès de la Soummam qui a eu lieu du 13 au 20 août 1956 et le texte dans lequel ses résultats ont été consignés porte le nom de « Plateforme de la Soummam » datée du 20 août 1956. Ce texte est considéré comme fondateur du FLN et de l’Etat algérien, on s’y réfère aussi pour souligner que celui-ci y est défini comme une « République démocratique et sociale, et non la restauration d’une monarchie ou d’une théocratie révolues ». Mais la question que pose principalement le livre de Christian Phéline concerne le rôle joué dans l’élaboration de cette plateforme par celui qui fut un des premiers militants du parti communiste algérien, Amar Ouzegane. Ministre de l’agriculture sous le gouvernement de Ben Bella il est évincé du pouvoir et de la direction de Révolution africaine du fait du coup d’état du 19 juin 1965.

On voit comment, à partir d’une seule date, des enjeux politiques considérables se trouvent ramenés au premier plan de l’histoire.

Denise Brahimi

« D’ALGERIE » album dessiné de Morvandiau (Edition Le Monte en l’air Paris 2020)

Cet album rompt un petit peu avec le principe que nous nous sommes fixé dans cette lettre de nous limiter aux nouveautés, en littérature, films, théâtre, BD. Notre vigilance a été prise en défaut au moment la sortie de ce livre, réédité en 2020 après une première édition en 2007 chez Homecooking, s’intégrant pourtant parfaitement dans les sujets que nous traitons. Nous nous accordons donc une petite exception, pour cet ouvrage très intéressant, qui croise un itinéraire de famille européenne d’Algérie, et l’histoire passé et présente de ce pays.

L’auteur, Luc Cotinat qui a choisi le pseudonyme de Morvandiau, nom du personnage d’inspecteur de police joué par Bernard Blier dans le film de son fils, Buffet froid est passé par la BD underground, les fanzines, au point d’en avoir fait une thèse, l’amenant aujourd’hui à enseigner à l’Université de Rennes II.

L’auteur, Luc Cotinat qui a choisi le pseudonyme de Morvandiau, nom du personnage d’inspecteur de police joué par Bernard Blier dans le film de son fils, Buffet froid est passé par la BD underground, les fanzines, au point d’en avoir fait une thèse, l’amenant aujourd’hui à enseigner à l’Université de Rennes II.

L’auteur est également un de ces « fils d’Algérie », qui renouent comme plusieurs autres auteurs de BD ou de littérature avec le pays où ont vécu leur parents et aïeux. Ceci nous vaut ce bel album, en noir et blanc, qui louvoie entre l’histoire de sa famille, et celle de l’Algérie, depuis la colonisation jusqu’à une brève évocation du Hirak. Le style en est très fanzine, avec des dessins variant entre représentation réaliste de la réalité, notamment des personnages historiques, ou d’autres personnages plus esquissés, des paysages évoquant en quelques traits, pour autant très reconnaissables des lieux d’Algérie ou de France.

Le récit est principalement chronologique, déroulant année après année les événements d’importance historique et les événements privés, ce qui donne un entrelacs très captivant d’une famille dans l’histoire. Et puis certains événements sortent de cette organisation, l’actualité venant se superposer à l’histoire, surprenant le lecteur, mais l’embarquant aussi dans ces liens ainsi proposés.

Le récit démarre sur un mode presque généalogique partant des arrières grands parents de l’auteur, permettant de comprendre les origines, géographiques, sociales mais aussi idéologiques des familles qui s’assemblent en Algérie. On saute alors très vie dans un récit rituel familial, en patois berrichon par l’oncle Gabriel, qui se mêle à des questions de l’auteur sur ce passé mélangé entre Berry, Bretagne et Algérie où il s’est longtemps perdu.

Puis plongeon dans l’Algérie de 1988 où toute la famille part en camping-car via l’Espagne et le Maroc, pour fêter les 25 ans de mariage des parents. L’occasion de faire la connaissance de l’oncle Jean, père blanc à Tizi Ouzou, de mettre des images et des visages sur des lieux et des personnes évoquées dans les conversations familiales. Ces pères blancs, donc, qui leur font visiter différents lieux d’Oran à Tizi Ouzou, en passant par Alger. Et le père Scotto, figure légendaire de l’Église catholique d’Algérie, que le grand-père Paul a sauvé sur le front près de Soissons en 1940… Cette histoire vaut un joli récit, les deux hommes se découvrant algérois sous le feu ennemi, le vicaire de Saint-Charles à Alger demandant à Paul « appelez-moi Jean : un compatriote qui m’a fait la chaise sur trois kilomètres évitera bien de me donner du « mon père » pour le reste de la route ! ». Le père de l’auteur se retrouvera bien des années après dans son presbytère de Bab El Oued où il se chargera des scouts du quartier.

Ce qui peut-être mettra l’auteur sur la voie de ce récit mêlant mémoire et histoire, ce sera l’assassinat en 1994 de l’oncle Jean, le père blanc, tué avec 3 autres amis religieux, dans des conditions mal élucidées. Il fera partie des religieux béatifiés en Algérie en 2018… Puis plus tard, en 2002 la tentative de suicide de son père, heureusement ratée le mettra sur les traces de cette histoire qui a failli lui échapper.

Il est évidemment difficile et ce serait fastidieux pour le lecteur, de relever tous les événements, petits ou grands qui jalonnent l’ouvrage. La famille est probablement inspirée par les thèses des libéraux d’Algérie. Ferhat Abbas est fréquemment évoqué, lui qui a été le condisciple à la faculté de pharmacie de la grand-mère Suzanne, qui semble l’avoir apprécié.

Quelques anecdotes méritent d’être évoquées : le sermon qui est demandé à l’abbé Scotto dans l’Église Saint-Charles, au centre d’Alger à l’occasion de la visite du Ministre des Anciens combattants en août 1941 ; il s’exécute en parlant de la vraie chevalerie, celle de Saint Louis et ses valeurs, l’attention aux plus pauvres, la défense des opprimés, et aussi de l’encyclique antifasciste du Pape Pie XI. Certainement pas ce que voulaient entendre ceux qui avaient organisé cette messe…

Quelques anecdotes méritent d’être évoquées : le sermon qui est demandé à l’abbé Scotto dans l’Église Saint-Charles, au centre d’Alger à l’occasion de la visite du Ministre des Anciens combattants en août 1941 ; il s’exécute en parlant de la vraie chevalerie, celle de Saint Louis et ses valeurs, l’attention aux plus pauvres, la défense des opprimés, et aussi de l’encyclique antifasciste du Pape Pie XI. Certainement pas ce que voulaient entendre ceux qui avaient organisé cette messe…

On aime aussi l’évocation de la carte de France affichée sur la grande Poste à Alger en août 1944, sur laquelle une lampe s’allume chaque fois que l’Armée d’Afrique libère une ville, avec dans ses rangs de nombreux fils d’Algérie, musulmans et européens confondus.

La fin de l’album voit d’égrener des faits ponctuant la fin de la guerre d’Indépendance, puis les années qui suivent. Les grands-parents meurent en 1986, Paul s’est laissé séduire dans ses dernières années par les sirènes du Front National.

Dans une discussion avec son copain de l’école communale, le petit Luc lui affirme que son père est arabe : « Il est vraiment arabe ? ». « A ton avis, t’es quoi quand tu viens d’Algérie ? ».

Une Postface suit, comme un survol d’évènements autour de la migration, de l’Algérie, de l’Islam… qui semblent ponctuer le travail du dessinateur.

Passionnant parcours que cette quête mémorielle d’un auteur de BD qui ajoute sa pierre à une belle collection de d’albums consacrés aux mémoires algériennes…

Michel Wilson

« REINES » film de Yasmine Benkiran, franco-marocain, 2022

Ce film se passe entièrement au Maroc et la réalisatrice marocaine y exprime sa vision du monde, même si par le fait de collaborations diverses, on a pu parler d’une production « maroco-franco-belge-néerlandaise-qatarie ». La réalisatrice en est Yasmine Benkiran dont « Reines » est le premier long métrage, ce qui n’empêche que ce film qui va paraître sur nos écrans en mars 2024 a déjà eu les honneurs de plusieurs grands festivals  internationaux, Venise, Marrakech…Déjà il suscite un grand intérêt auprès du public qui en pressent la nouveauté, et d’abord au sein du cinéma marocain, qui ne manque pas de grands talents et de grands films. De ceux-ci on sait qu’ils entrent le plus souvent dans la catégorie du cinéma social, exposant à chaque fois un ou des problèmes de société, au premier rang desquels apparaissent souvent le statut des femmes et les difficultés de leur vie ou de leur survie quotidienne. Beaucoup de ces films en appellent à l’empathie du public, voire à sa commisération.

internationaux, Venise, Marrakech…Déjà il suscite un grand intérêt auprès du public qui en pressent la nouveauté, et d’abord au sein du cinéma marocain, qui ne manque pas de grands talents et de grands films. De ceux-ci on sait qu’ils entrent le plus souvent dans la catégorie du cinéma social, exposant à chaque fois un ou des problèmes de société, au premier rang desquels apparaissent souvent le statut des femmes et les difficultés de leur vie ou de leur survie quotidienne. Beaucoup de ces films en appellent à l’empathie du public, voire à sa commisération.

Ce n’est pas le cas de « Reines » bien que le sort des trois femmes qui en sont les actrices principales y soit des plus mouvementé : l’une des trois, Zineb, meurt à la fin du film et l’avenir des deux autres, une jeune femme Esma et une grande enfant Inès d’une dizaine ou d’une douzaine d’années, n’offre aucune garantie, c’est le moins qu’on puisse dire à leur propos. Ce qui ne les empêche pas de se mettre à danser, dans une superbe scène de la fin du film, comme une sorte de réponse personnelle à l’enfermement auquel elles semblent vouées, et comme une échappée irrépressible, quoi qu’il en soit. Il paraît incroyable mais il est pourtant vrai que la situation dramatique dans laquelle elles se sont mises, et qui leur vaut d’être poursuivies à travers tout le Maroc par un déploiement de police considérable, n’a pas pour effet de plonger les spectateurs que nous sommes dans la plus grande affliction. Ce qui peut s’expliquer de plusieurs façons.

Le film n’est pas un drame social, mais un road movie. Au volant d’un camion la plupart du temps, on va de Casablanca à l’extrême sud du pays jusqu’au bord de l’Océan atlantique qui est là d’une grande beauté. C’est la région de Tan-tan, à plus de 300km au sud d’Agadir, et ce lieu si éloigné des villes du nord donne le sentiment d’être une sorte de bout du monde, où en effet la cavale des trois fugueuses ne peut manquer de trouver sa fin. Comme dans tout road movie, l’aventure fait place à des épisodes improvisés, assez libres et imprévus, et à des rencontres, ici celle de Samir, un jeune auto-stoppeur sympathique et sexy séduit par Asma…quoique sans plan d’avenir ! Cet épisode et ce personnage sont d’ailleurs un emprunt de Yasmine Benkiran au film qui lui sert de référence, quoique situé sur un autre continent, « Thelma et Louise » de Ridley Scott (1991). Ce modèle présent dans l’esprit de la réalisatrice est célébré aujourd’hui (après beaucoup de réticences du public ) comme le prototype du film féministe. Cependant et même s’il est vrai qu’en trente ans l’évolution a été considérable à cet égard, le film de  Yasmine Benkira s’inscrit dans un pays de mœurs traditionnelles où l’image des femmes ne peut évoluer sans quelque précaution qu’elle prend fort habilement.

Yasmine Benkira s’inscrit dans un pays de mœurs traditionnelles où l’image des femmes ne peut évoluer sans quelque précaution qu’elle prend fort habilement.

Le choc par l’image est garanti par celle qui est récurrente dans tout le film, et qui est tout simplement celle d’une jeune femme au volant d’un camion. Dans « Reines » Asma, prise en otage par Zineb, n’a pas choisi de devenir camionneuse, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Après quoi et même si Asma la mal mariée choisit de prendre désormais son destin en main, le film n’est nullement présenté comme une lutte continuelle contre le pouvoir masculin. II y a au moins deux hommes sympathiques et attachants dans le film, et ce sont eux qu’on voit le plus : Samir l’autostoppeur et le flic Nabil qui est un vieux sage, essayant d’expliquer à sa collègue Batoul les insuffisances voire les injustices de la loi. Quoique femme Batoul est plus rigide, et moins féministe, que son collègue masculin.

Le film de Yasmina Benkiran est féministe aussi en ce sens que son personnage de loin le plus transgressif, Zineb, paye au prix le plus fort qui soit son choix d’être en rupture avec la société patriarcale : l’exception qu’elle représente apparaît comme invivable au sens propre du mot et fait d’elle une victime mais une victime orgueilleuse et intransigeante qui se refuse à baisser les bras. Finalement, dans « Reines », le féminisme n’est pas une revendication, il est plutôt un constat, trop souvent occulté dans la société telle qu’elle est, mais qui n’empêche en rien les femmes d’être des Reines (des lionnes dit Zineb , mais c’est la même chose) et non des esclaves. Ce n’est pas dans les pratiques récentes et modernes qu’il faut chercher leur force occultée par leur faiblesse apparente mais dans la légende orale, qui est l’équivalent de la mythologie. A travers l’enfant ou la jeune adolescente Inès, le film fait une grande place au personnage en effet mythique d’Aïcha Kandisha, reine des djinns qu’il s’agirait de libérer de l’oppression où elle est tenue. Zineb, trop prise à la gorge par le menaces qu’elle doit affronter, rejette cette croyance, mais Asma accepte de la partager avec Inès : telle est l’ambivalence du rêve et de l’imaginaire, Yasmine Benkiran n’est pas une donneuse de leçon, elle laisse chacun(e) libre de ses choix.

Denise Brahimi

« NOS OMBRES D’ALGÉRIE », film de Vincent Marie 2022 (52mn)

Le film de Vincent Marie a été diffusé sur France Télévision, et peut être acheté en DVD auprès de Kanari Film.

Il s’agit d’un film d’entretiens donnant la parole à 6 auteurs de bande dessinée (Jacques Ferrandez, Kamel Khelif, Gaétan Nocq, Jeanne Puchol, Farid Boudjellal et Joel Alessandra) auxquels il faut ajouter l’ancien appelé et écrivain Alexandre Tikhomiroff qui dialogue avec Gaétan Nocq, auteur de l’album « Soleil brûlant en Algérie » d’après son livre « Une caserne au soleil », écrit pendant son service en Algérie.

Ce film permet à tous ces auteurs, aux styles et aux approches différents, de démontrer combien leur art est un révélateur inappréciable pour exprimer l’indicible, les mémoires multiples de cette colonisation et de la terrible guerre d’indépendance qui y a mis fin. Pour notre association qui arpente depuis des années ces chemins mémoriels, et dans cette Lettre qui s’efforce notamment de mettre en valeur l’expression originale permise par la bande dessinée, ce film ne pouvait pas ne pas être être évoqué.

Ce film permet à tous ces auteurs, aux styles et aux approches différents, de démontrer combien leur art est un révélateur inappréciable pour exprimer l’indicible, les mémoires multiples de cette colonisation et de la terrible guerre d’indépendance qui y a mis fin. Pour notre association qui arpente depuis des années ces chemins mémoriels, et dans cette Lettre qui s’efforce notamment de mettre en valeur l’expression originale permise par la bande dessinée, ce film ne pouvait pas ne pas être être évoqué.

Signalons de précieux suppléments qui viennent s’ajouter au film en enrichissant l’ensemble du propos.

Le réalisateur accompagne chaque auteur dans son atelier ou pour Gaétan Nocq dans le Mémorial de Rivesaltes, permettant à chacun d’exposer son propre cheminement, ses sources d’inspiration, et aussi ses choix techniques pour illustrer son récit. Pour tout amateur de BD, ce « making of » qui nous fait pénétrer dans les coulisses de la création, démontre s’il en était besoin que ce langage est un art, riche d’intentions, de choix techniques, de styles propres à chacun.

Pour presque tous, leur démarche d’artiste croise un itinéraire personnel et familial qui l’a mis en relation avec l’Algérie. Gaétan Nocq est l’exception, qui a croisé cette histoire en fréquentant Alexandre Tikhominoff, ancien appelé en Algérie. Il nous a brillamment exposé sa démarche à partir des planches de son récit, lors de notre table ronde sur la mémoire des appelés et des insoumis d’Algérie à Lyon le 2 décembre dernier.

Quand on aborde la technique d’illustration, le film nous donne à voir les auteurs à l’œuvre: les aquarellistes Jacques Ferrandez et Joël Alessandra l’un dessinant le bidonville de Nanterre, l’autre son séjour à Constantine sur les traces de ses aïeux siciliens, maçons tailleurs de pierre ayant engendré des architectes dont les bâtiments jalonnent Constantine.

Dans ces deux cas le choix de la couleur est primordial dans leur dessin. Mais avec des choix techniques qu’ils nous font partager. Tous les deux se mettent aussi personnellement en scène dans leur récit.

Dans ces deux cas le choix de la couleur est primordial dans leur dessin. Mais avec des choix techniques qu’ils nous font partager. Tous les deux se mettent aussi personnellement en scène dans leur récit.

Pour Kamel Khelif, Gaetan Nocq et Jeanne Puchol, le noir et blanc est au contraire un choix assumé. Au point, dans le cas de Khélif que le récit peut naître du « barbouillage » d’une feuille à la peinture à l’huile noire avant que s’invente une vie entre ombre et lumière, mais aussi un silence trouvé dans le dessin… « des noms silencieux, tachetés de sang remontent lentement », racontant le 17 octobre 1961 à Paris.

Jeanne Puchol nous fait aussi partager son histoire personnelle par rapport au drame de Charonne, et ses choix esthétiques et sa technique pour raconter l’indicible. Le souvenir du tableau des anges déchus pour montrer en contreplongée les corps agglutinés dans la descente du métro, sur lesquels les policiers de Papon jettent tables de bistrot et grilles d’arbres en fonte… Comment éviter le kitch, le gore, le « Ah que c’est beau » et faisant partager l’horreur?

C’est aussi le dessin noir sur feuille blanche qu’a préféré Gaétan Nocq pour dire le crapahut des appelés dans les superbes paysages algériens.

Autre souci technique pour Farid Boudjellal: comment dessiner une « gueule d’arabe », lui qui ayant choisi de narrer l’histoire du « cousin harki » se voit souvent désigné comme tel…pas toujours de façon positive? Petit, le mot arabe était un gros mot qu’on s’envoyait au visage entre copains, pour s’amuser. Mais le racisme était partout visible. Il raconte l’anecdote touchante du « bienvenue en France » adressé à un monsieur sénégalais qu’il avait aidé à s’orienter, se sentant de ce fait parfaitement français, fier d’être français…

En donnant la parole sur ce thème et à travers les trajectoires diverses et les propres parcours mémoriels de ces artistes, ce film et ses suppléments est d’une grande richesse. Et un régal pour qui aime la BD.

Michel Wilson

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

NOTES DE PRESENTATION

« UNE VIE DE SEBILE » par Bios Diallo, roman, L’Harmattan, 2010

Les Lyonnais ont pu rencontrer très récemment à son passage dans leur ville le Mauritanien Bios Diallo, qui remplit actuellement diverses fonctions officielles au service de la francophonie mauritanienne. Il a rencontré au cours de sa vie un grand nombre d’écrivains africains parmi les plus connus et a lui-même publié des œuvres qui témoignent de son goût pour la littérature, principalement la poésie. D’ailleurs, bien que le livre dont il est question ici soit rangé dans la catégorie roman, il est ponctué de nombreux poèmes, qui apparaissent comme un moyen de communication privilégié entre ses deux personnages principaux. Ceux-ci sont encore des jeunes gens au moment où commence l’action qui est le sujet du livre, mais on va les suivre pendant une vingtaine d’années. Celui qui est le narrateur du livre s’appelle Haame et a 20 ans au début de l’histoire, sa très chère amie Bayel en a 18, elle meurt à la fin du livre à l’âge de 34 ans, après une vie d’infatigable militante, au service d’une Mauritanie future, grande et unie, dont on est encore bien loin pendant les événements racontés. Parce qu’ils sont tragiques et douloureux, l’auteur dit qu’il se doit de les rappeler dans l’espoir qu’ils ne recommenceront jamais plus.

Les Lyonnais ont pu rencontrer très récemment à son passage dans leur ville le Mauritanien Bios Diallo, qui remplit actuellement diverses fonctions officielles au service de la francophonie mauritanienne. Il a rencontré au cours de sa vie un grand nombre d’écrivains africains parmi les plus connus et a lui-même publié des œuvres qui témoignent de son goût pour la littérature, principalement la poésie. D’ailleurs, bien que le livre dont il est question ici soit rangé dans la catégorie roman, il est ponctué de nombreux poèmes, qui apparaissent comme un moyen de communication privilégié entre ses deux personnages principaux. Ceux-ci sont encore des jeunes gens au moment où commence l’action qui est le sujet du livre, mais on va les suivre pendant une vingtaine d’années. Celui qui est le narrateur du livre s’appelle Haame et a 20 ans au début de l’histoire, sa très chère amie Bayel en a 18, elle meurt à la fin du livre à l’âge de 34 ans, après une vie d’infatigable militante, au service d’une Mauritanie future, grande et unie, dont on est encore bien loin pendant les événements racontés. Parce qu’ils sont tragiques et douloureux, l’auteur dit qu’il se doit de les rappeler dans l’espoir qu’ils ne recommenceront jamais plus.

Crs événements ont opposé violemment la Mauritanie et le Sénégal, qui sont deux pays voisins, à partir de l’année 1989. Dans le sud de la Mauritanie, un village appelé Kidye — mais ce n’est évidemment qu’un exemple— qui fut jadis prospère, est désormais ravagé du fait qu’une partie de la population subit des violences de la part d’une autre, plus riche et plus puissante, qui s’emploie à l’expulser. Leur seule solution est de franchir la frontière, qui est le fleuve, pour chercher refuge dans le Sénégal voisin. Dans la famille de Bayel, les morts sont très nombreux, ce sont des Peuls, aussi appelés Foulanis ; celle de Haame est plus partagée, on y trouve des Blancs et un personnage redoutable, Coumba, qui milite pour l’UMA ou Union du Maghreb arabe. Il est clair que le rapprochement entre Bayel et Haame est violemment refusé par toute une partie de la famille de ce dernier. La population se trouve divisée pour des raisons qui sont à la fois de race, de culture et de religion, et c’est contre ces distinctions mortifères que milite par exemple Bayel qui pour cette raison sera éliminée physiquement.

Il est certain que les lecteurs français sont assez peu au courant de ces événements et de ces problèmes. Le livre de Bios Diallo devrait leur en faciliter la compréhension.

Denise Brahimi

« TRAVAUX D’INTERET GENERAL » exposition de peinture de Kacem Noua, Galerie Regard Sud, Lyon (nov 2023-janvier 2024)

La galerie de peinture Regard Sud entretient une relation privilégiée avec l’Association Coup de Soleil RA, et le peintre Kacem Noua y expose quelques-unes de ses œuvres pour la 3ème fois. Il est vrai qu’il a déjà exposé mainte fois dans bien d’autres endroits, car ce sexagénaire est tout sauf un débutant : on a fait connaissance avec ses premières œuvres dès les années 80 du siècle dernier. Mais enfin, on peut aussi le considérer comme un peintre lyonnais, comme il est dit parfois, ce qui ne retire rien à sa dimension internationale. « D’intérêt général » dit-il et le mot général s’oppose ici à local ou particulier. Il n’y a d’ailleurs pas la moindre trace d’intention figurative sur ses toiles.

La galerie de peinture Regard Sud entretient une relation privilégiée avec l’Association Coup de Soleil RA, et le peintre Kacem Noua y expose quelques-unes de ses œuvres pour la 3ème fois. Il est vrai qu’il a déjà exposé mainte fois dans bien d’autres endroits, car ce sexagénaire est tout sauf un débutant : on a fait connaissance avec ses premières œuvres dès les années 80 du siècle dernier. Mais enfin, on peut aussi le considérer comme un peintre lyonnais, comme il est dit parfois, ce qui ne retire rien à sa dimension internationale. « D’intérêt général » dit-il et le mot général s’oppose ici à local ou particulier. Il n’y a d’ailleurs pas la moindre trace d’intention figurative sur ses toiles.

Dans la même volonté de parler peinture et rien d’autre, il est un point sur lequel il refuse nettement toute assignation d’identité. En dépit de son nom, de consonance algérienne, Kacem Noua ne croit pas pertinent d’insister sur un trait qui lui paraît sans rapport avec son entreprise picturale. Celle-ci apparaît dans toute sa force dès la première salle de l’exposition actuelle à Regard Sud. On y est saisi par l’intensité de la couleur et des contrastes colorés et, au plus près de la manière de peindre, par un trait original sur lequel on ne peut manquer de s’interroger : une partie de la matière picturale semble « flotter » comme si elle s’était détachée de son support, pour aller où ? peut-être flotter dans un espace intersidéral dont le propre est justement de ne pas être situé. Cette impression est particulièrement forte dans les grands formats dont le peintre semble coutumier, bien qu’il y en ait aussi quelques plus petits caractérisés par l’absence de tout espace autour du motif.

Cette peinture n’est pas faite pour séduire par quelque joliesse. Elle convainc par la force qui s’en dégage, impressionnante et incontestable.

Denise Brahimi

- 16 janvier, projection du film de la Conquête de Franssou Prenant à Lyon, Cinéma Opéra

- 17 janvier Conférence Guillaume Blanc autour du livre « Colonisations notre histoire ». Amphi Descartes Lyon 2

- 26 janvier Lecture théâtralisée Simone et Gisèle, de Nadia larbiouène Médiathèque d’Oullins.

- 1er février Conférence de Mme Kmar Bendana « Comprendre la Tunisie d’aujourd’hui » Mairie du 1er arrondissement Lyon

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.