Lettre Culturelle franco-maghrébine #26

ÉDITO

Ce début d’automne qui joue à l’été indien nous apporte également les fruits de la rentrée littéraire. La littérature maghrébine qui nous mobilise, qu’elle soit de France ou du sud de la Méditerranée participe à cette abondance, et il nous faudra plusieurs Lettres pour vous relater tous les ouvrages publiés ces derniers jours. Nous avons choisi ce mois-ci les œuvres d’amis de longue date de Coup de Soleil, dont nous aimons partager la familiarité et le talent.

Et comme les films ne sont pas en reste, nous avons donc de nombreuses belles rencontres à vous relayer!

Nous vous le redisons, n’hésitez pas à réagir, à nous suggérer films, livres ou événements.

Et à faire connaître notre modeste chronique littéraire aux personnes qu’elle pourrait intéresser.

Michel Wilson

« TAZZEKA », (film de Jean-Philippe Gaud 2018)

Ce film, très soutenu par l’association Coup de Soleil en Auvergne Rhône Alpes, est passé en avant-première dans cette région avant de faire sa sortie officielle en France un mois plus tard. Il porte pour titre le nom d’une région montagneuse située dans le nord du Maroc, belle campagne verdoyante et riche en cultures, ce qui n’est pas sans rapport avec le sujet du film, largement consacré à la cuisine marocaine, et notamment à un excellent couscous où abondent les savoureux légumes !

Ces quelques propos définissent d’emblée deux des principaux centres d’intérêt autour desquels le réalisateur a centré son film, la cuisine et le Maroc, mieux vaudrait dire le village marocain traditionnel, puisque c’est l’aspect de ce pays qu’il a choisi de montrer, pour mieux l’opposer au troisième sujet de son film, la vie urbaine en France et à Paris, là où se retrouvent nombre d’immigrants, clandestins ou non. On voit par là à quel point ce film est original : la cuisine marocaine a certes nombre d’amateurs qu’elle mérite bien, le problème des immigrants, venus notamment d’Afrique et du Maghreb, est au cœur des préoccupations contemporaines des Français, mais le rapport entre les deux n’appartient qu’à Jean-Philippe Gaud et l’on peut supposer que son film séduira le public par cette approche inhabituelle. Pour le dire autrement : alors que tant de films, si l’on s’en tient au cinéma, abordent le problème de l’immigration comme une tragédie à la fois angoissante et abstraite, en tant que problème de société exprimé par des chiffres à l’effet terrifiant, ce réalisateur a choisi de nous en parler tout autrement , en évitant le catastrophisme—ce qui ne veut pas dire que son film soit une bluette destinée à faire oublier les souffrances qui de toute manière et sous différentes formes sont partout présentes.

Ces quelques propos définissent d’emblée deux des principaux centres d’intérêt autour desquels le réalisateur a centré son film, la cuisine et le Maroc, mieux vaudrait dire le village marocain traditionnel, puisque c’est l’aspect de ce pays qu’il a choisi de montrer, pour mieux l’opposer au troisième sujet de son film, la vie urbaine en France et à Paris, là où se retrouvent nombre d’immigrants, clandestins ou non. On voit par là à quel point ce film est original : la cuisine marocaine a certes nombre d’amateurs qu’elle mérite bien, le problème des immigrants, venus notamment d’Afrique et du Maghreb, est au cœur des préoccupations contemporaines des Français, mais le rapport entre les deux n’appartient qu’à Jean-Philippe Gaud et l’on peut supposer que son film séduira le public par cette approche inhabituelle. Pour le dire autrement : alors que tant de films, si l’on s’en tient au cinéma, abordent le problème de l’immigration comme une tragédie à la fois angoissante et abstraite, en tant que problème de société exprimé par des chiffres à l’effet terrifiant, ce réalisateur a choisi de nous en parler tout autrement , en évitant le catastrophisme—ce qui ne veut pas dire que son film soit une bluette destinée à faire oublier les souffrances qui de toute manière et sous différentes formes sont partout présentes.

Le film est partagé en deux parties bien distinctes, qui se passent l’une au Maroc l’autre en France, justifiant par là que la maison de production se nomme « Films des deux rives ». C’est d’ailleurs par cette double appartenance que se définit le réalisateur lui-même, algérien et français par ses origines familiales, marocain de cœur pourrait-on dire mais de cœur aussi très proche de l’Afrique sahélienne, comme on peut le voir dans la deuxième partie du film où une place important est faite à Souleymane l’ami sénégalais d’Elias, le jeune Marocain qui est le héros du film. Cette diversité prouve bien que le réalisateur ne veut pas enfermer son film dans des problèmes d’appartenance, ou de racines ethniques (encore moins religieuses). Elias lorsqu’il est à Paris ne cherche aucunement à rejoindre le groupe des Marocains de sa famille ou de sa région, et le film fait comprendre au contraire qu’il y aurait là le risque d’une sorte de rabattement néfaste parce que contraire à l’ouverture au monde qui est la compensation de l’exil et même son but.

Tazzeka n’est pas un film nostalgique décrivant le lieu de l’origine comme le seul où l’on puisse vivre heureux. Dès la première partie du film, on en voit les limites, impossibilité de vivre au village pour une jeune Marocaine élevée en France, impossibilité de développer ses compétences et sa vocation de chef cuisinier pour Elias qui le moment venu sait qu’il doit partir. L’attachement à la grand-mère qui lui a transmis son savoir est sans aucun doute ce qui lui donne sa force et sa raison d’être. Mais la grand-mère va bientôt disparaître, elle meurt pendant qu’Elias est à Paris, elle est devenue le très cher souvenir qui accompagnera Elias où qu’il soit.

Tazzeka n’est pas un film nostalgique décrivant le lieu de l’origine comme le seul où l’on puisse vivre heureux. Dès la première partie du film, on en voit les limites, impossibilité de vivre au village pour une jeune Marocaine élevée en France, impossibilité de développer ses compétences et sa vocation de chef cuisinier pour Elias qui le moment venu sait qu’il doit partir. L’attachement à la grand-mère qui lui a transmis son savoir est sans aucun doute ce qui lui donne sa force et sa raison d’être. Mais la grand-mère va bientôt disparaître, elle meurt pendant qu’Elias est à Paris, elle est devenue le très cher souvenir qui accompagnera Elias où qu’il soit.

L’histoire qui nous est contée dans Tazzeka rejoint par là ce qu’on appelle en littérature le roman de formation, une histoire qui commence avec l’enfance du héros (au 19e siècle, cela ne pouvait que rarement être une fille), qui le suit pendant son adolescence et qui l’amène jusqu’à son entrée dans l’âge d’homme. Ce parcours ne va évidemment pas sans épreuves, c’est le mot qu’on emploie dans les contes traditionnels, qui sont une version beaucoup plus ancienne voire séculaire de ce genre de roman. Les épreuves sont des obstacles difficiles à franchir, dans Tazzeka on voit bien ce qu’il en est lorsqu’ Elias arrive à Paris et subit le sort des migrants sans papiers, sans travail, sans argent, de plus pourchassés par la police, évidemment. Le film, comme beaucoup de contes, montre que la meilleure chance de s’en sortir pour le héros est de prendre appui sur un ami fidèle, rôle joué ici par le Sénégalais Souleymane qui le rattrape à chaque fois qu’il est sur le point de sombrer. La seconde partie du film est fondée sur le rythme que lui impulse ce double mouvement de chute et de remontée, et comme cette dernière porte Elias chaque fois plus haut, le spectateur sort du film avec cette sorte de joie que les enfants éprouvent si fort à l’écoute des contes, expliquant le désir qu’ils en ont.

Ce serait sûrement une erreur de voir dans le retour final d’Elias à Tazzeka une volonté de se réinstaller dans le village de son enfance. On peut certainement parler de retour aux sources, mais celui-ci ne signifie pas une volonté de se réimplanter ; il s’agit bien davantage de mesurer le chemin parcouru, mais aussi, pour Elias, de montrer la reconnaissance qu’il doit aux siens et qu’il n’oubliera pas. Le réalisateur dit que cette sorte de souvenir de la grand-mère, sous des formes variables selon les cas, lui a paru une constante dans les récits de vie des chefs cuisiniers dont il s’est imprégné, entre autres travaux documentaires préalables dont il a nourri la préparation de son film pendant plusieurs années. La grand-mère est une sorte de présence-absence qui ne risque pas comme les parents d’exercer un poids et une inhibition. Elle est à la fois réelle par le savoir qu’elle a transmis et symbolique comme peut l’être le talisman qui aide le héros dans les contes. C’est ainsi que nous pouvons comprendre une sorte de naïveté assumée du film « Tazzeka ». Puissances protectrices contre puissances dangereuses : les premières se nourrissent, au sens propre, de l’excellente cuisine que concocte Elias.

Ce serait sûrement une erreur de voir dans le retour final d’Elias à Tazzeka une volonté de se réinstaller dans le village de son enfance. On peut certainement parler de retour aux sources, mais celui-ci ne signifie pas une volonté de se réimplanter ; il s’agit bien davantage de mesurer le chemin parcouru, mais aussi, pour Elias, de montrer la reconnaissance qu’il doit aux siens et qu’il n’oubliera pas. Le réalisateur dit que cette sorte de souvenir de la grand-mère, sous des formes variables selon les cas, lui a paru une constante dans les récits de vie des chefs cuisiniers dont il s’est imprégné, entre autres travaux documentaires préalables dont il a nourri la préparation de son film pendant plusieurs années. La grand-mère est une sorte de présence-absence qui ne risque pas comme les parents d’exercer un poids et une inhibition. Elle est à la fois réelle par le savoir qu’elle a transmis et symbolique comme peut l’être le talisman qui aide le héros dans les contes. C’est ainsi que nous pouvons comprendre une sorte de naïveté assumée du film « Tazzeka ». Puissances protectrices contre puissances dangereuses : les premières se nourrissent, au sens propre, de l’excellente cuisine que concocte Elias.

Denise Brahimi

« SOFIA » film marocain de Meryem Benm’barek, sept.2018

Ce film d’une jeune femme marocaine peut d’autant moins laisser indifférent qu’il a reçu le Prix du scénario à Cannes dans la section Un certain regard. C’est l’indice d’un film dont le  sujet a été jugé tout à fait intéressant, et l’on peut ajouter que la réalisation n’en est pas indigne. D’autant qu’à la différence d’un certain cinéma marocain contemporain, celui-ci ne cherche nullement le scandale et la provocation, la réalisatrice étant très soucieuse que son film puisse être vu dans les salles marocaines, ce qui est actuellement le cas. D’ailleurs elle s’inscrit dans la ligne d’une préoccupation présente et pressante dans son pays, qu’on trouve par exemple exprimée chez l’écrivaine bien connue Leïla Slimani. Il s’agit du sort des jeunes filles et des jeunes femmes auxquelles se trouve refusé tout accès à la sexualité en dehors du mariage, sous peine de punition légale et d’un ostracisme social dont les effets sont souvent très graves. Dans le film de Meryem Benm’barek on voit par exemple comment une jeune fille non mariée, néanmoins sur le point d’accoucher, ne peut légalement être acceptée ni dans un hôpital public ni dans une clinique privée —les mesures de rétorsion seraient en effet très graves pour ces établissements. L’héroïne du film, Sofia, a la chance d’avoir une cousine qui appartient au milieu médical, ce qui n’empêche qu’y étant entrée clandestinement, elle doit impérativement quitter l’hôpital quelques heures après l’accouchement. Et tout ceci se passe à Casablanca, la ville qu’on peut juger la plus susceptible d’être gagnée par la modernité. Que dire alors du reste du pays !

sujet a été jugé tout à fait intéressant, et l’on peut ajouter que la réalisation n’en est pas indigne. D’autant qu’à la différence d’un certain cinéma marocain contemporain, celui-ci ne cherche nullement le scandale et la provocation, la réalisatrice étant très soucieuse que son film puisse être vu dans les salles marocaines, ce qui est actuellement le cas. D’ailleurs elle s’inscrit dans la ligne d’une préoccupation présente et pressante dans son pays, qu’on trouve par exemple exprimée chez l’écrivaine bien connue Leïla Slimani. Il s’agit du sort des jeunes filles et des jeunes femmes auxquelles se trouve refusé tout accès à la sexualité en dehors du mariage, sous peine de punition légale et d’un ostracisme social dont les effets sont souvent très graves. Dans le film de Meryem Benm’barek on voit par exemple comment une jeune fille non mariée, néanmoins sur le point d’accoucher, ne peut légalement être acceptée ni dans un hôpital public ni dans une clinique privée —les mesures de rétorsion seraient en effet très graves pour ces établissements. L’héroïne du film, Sofia, a la chance d’avoir une cousine qui appartient au milieu médical, ce qui n’empêche qu’y étant entrée clandestinement, elle doit impérativement quitter l’hôpital quelques heures après l’accouchement. Et tout ceci se passe à Casablanca, la ville qu’on peut juger la plus susceptible d’être gagnée par la modernité. Que dire alors du reste du pays !

Cependant ce qu’il a de très intéressant dans ce film est qu’au-delà de la revendication sociétale, il est une œuvre originale qui rebondit sur ses propres données et construit une intrigue d’abord imprévue. Nous ne sommes pas dans un film « engagé » au sens ordinaire du mot, qui défendrait une cause et une seule, au risque de présenter au public un côté « prêchi-prêcha ». Nous entrons dans la complexité des relations sociales, dans un pays dont la réalisatrice s’attache à montrer les clivages et les interdits. C’est essentiellement une affaire d’argent et l’on voit dans le film ce qu’il en est pour trois groupes bien distincts, clairement définis, présentés en ces termes par la réalisatrice elle-même : « On a la famille de Lena, la cousine, qui est issue de la bourgeoisie, donc des privilégiés au Maroc. On a Sofia et sa famille qui est issue de la classe moyenne, et Omar, le jeune homme, qui est issu de la classe très populaire. D’avoir ces trois catégories sociales, me permet d’essayer d’interroger les rapports de force et de pouvoir entre ces différentes classes et de présenter la structure et le fonctionnement de la société marocaine comme un très grand échiquier social. Ce que je montre dans Sofia, c’est comment chaque catégorie sociale exerce son pouvoir sur celle qui est en dessous pour se hisser au rang des plus forts et des supérieurs ».

Cependant ce qu’il a de très intéressant dans ce film est qu’au-delà de la revendication sociétale, il est une œuvre originale qui rebondit sur ses propres données et construit une intrigue d’abord imprévue. Nous ne sommes pas dans un film « engagé » au sens ordinaire du mot, qui défendrait une cause et une seule, au risque de présenter au public un côté « prêchi-prêcha ». Nous entrons dans la complexité des relations sociales, dans un pays dont la réalisatrice s’attache à montrer les clivages et les interdits. C’est essentiellement une affaire d’argent et l’on voit dans le film ce qu’il en est pour trois groupes bien distincts, clairement définis, présentés en ces termes par la réalisatrice elle-même : « On a la famille de Lena, la cousine, qui est issue de la bourgeoisie, donc des privilégiés au Maroc. On a Sofia et sa famille qui est issue de la classe moyenne, et Omar, le jeune homme, qui est issu de la classe très populaire. D’avoir ces trois catégories sociales, me permet d’essayer d’interroger les rapports de force et de pouvoir entre ces différentes classes et de présenter la structure et le fonctionnement de la société marocaine comme un très grand échiquier social. Ce que je montre dans Sofia, c’est comment chaque catégorie sociale exerce son pouvoir sur celle qui est en dessous pour se hisser au rang des plus forts et des supérieurs ».

Il s’agit donc bien de rapports de force, non plus comme ils s’exercent en régime féodal (dont on dit qu’il est encore celui du Maroc en tout cas dans certaines régions) mais sous la forme qu’ils prennent dans le système capitaliste, où les plus riches détiennent ce qui s’avère être l’arme absolue, c’est-à-dire l’argent. Celui-ci se retrouve en fait à tous les niveaux du fonctionnement social, pour les petites choses comme pour les grandes. Dans les « petites choses » et à un niveau relativement anecdotique, il y a la pratique bien connue du « bakchich », mot d’origine turque ou persane mais désormais employé dans tous les pays (et ils sont légion) où l’on pratique cette forme de corruption sans retenue et à tous les échelons. L’exemple qu’on en a dans le film est tout à fait plausible : pour tirer Sofia d’affaire, alors que selon la législation marocaine son cas relève de la justice pénitentiaire, sa riche tante qui appartient à la grande bourgeoisie n’hésite pas à « faire ce qu’il faut » pour convaincre le policier, au demeurant plutôt sympathique, dont l’affaire dépend : très discrètement sans doute et en toute clandestinité, mais la soudaineté du résultat obtenu ne peut tromper personne —et d’ailleurs l’impunité de cette pratique semble absolument garantie !

L’argent est au cœur de ce qui se passe ensuite, c’est-à-dire le mariage entre Sofia et Omar, garçon de famille très pauvre habitant dans un quartier mal famé de Casablanca. Omar et sa famille sont littéralement achetés par celle de Sofia, d’une façon que le garçon juge profondément humiliante mais souhaitée et agréée par sa propre mère. Lena, la riche cousine de Sofia, perturbée par tous ces événements, y ajoute de son propre chef ce qui est pour le moins une maladresse (mais le mot semble bien faible) en remettant de la main à la main à Omar, le jour du mariage, une grosse enveloppe bien garnie de billets. Ce qui nous vaut sur le mode cruellement sarcastique la meilleure réplique du film, de la bouche d’Omar : « ce soir, j’irai me payer une pute de luxe ». Et on le comprend ! Mais naturellement, on pense aussi à ce qui est supposé être la nuit de noce de Sofia et à celles qui suivront. Le film, qui est court (80 mn), laisse le lecteur à ses réflexions.

L’argent est au cœur de ce qui se passe ensuite, c’est-à-dire le mariage entre Sofia et Omar, garçon de famille très pauvre habitant dans un quartier mal famé de Casablanca. Omar et sa famille sont littéralement achetés par celle de Sofia, d’une façon que le garçon juge profondément humiliante mais souhaitée et agréée par sa propre mère. Lena, la riche cousine de Sofia, perturbée par tous ces événements, y ajoute de son propre chef ce qui est pour le moins une maladresse (mais le mot semble bien faible) en remettant de la main à la main à Omar, le jour du mariage, une grosse enveloppe bien garnie de billets. Ce qui nous vaut sur le mode cruellement sarcastique la meilleure réplique du film, de la bouche d’Omar : « ce soir, j’irai me payer une pute de luxe ». Et on le comprend ! Mais naturellement, on pense aussi à ce qui est supposé être la nuit de noce de Sofia et à celles qui suivront. Le film, qui est court (80 mn), laisse le lecteur à ses réflexions.

Sur le rapport des riches à l’argent, le personnage le plus intéressant et le plus explicite est la tante de Sofia, et mère de Lena, Leïla, très bien jouée par Lubna Azabal. La réalisatrice fait ici merveille pour préserver l’ambiguïté de son personnage, qui certes tient sans remords et sans réserve le discours de ceux qui ont réussi à atteindre le sommet de la hiérarchie sociale mais qui a raison de dire qu’elle s’emploie à faire de son argent une solution pour des problèmes autrement insolubles, les choses étant ce qu’elles sont. La dureté de son intelligence pratique est compensée ou en tout cas équilibrée par une aptitude remarquable à la frivolité. Qu’elle ait eu ou non un modèle à l’esprit, la réalisatrice fait là un intéressant portrait. Il est vrai que d’autres personnages semblent à peine esquissés, mais la sympathie qu’on a pour le film vient justement de ce qu’il semble vouloir, provisoirement au moins, ouvrir des pistes et rehausser quelques traits marquants, quitte à y revenir par la suite dans d’autres films, ce que le public souhaite, évidemment.

Denise Brahimi

« NULLE AUTRE VOIX » de Maïssa Bey (Coédition Barzakh, Alger, et éditions de l’Aube, 2018)

Attention, un livre peut en cacher un autre : c’est ce qu’on a envie de dire après avoir lu le dernier roman de Maïssa Bey, « dernier » parce que c’est une manière de rappeler que nombre d’autres l’ont précédé, en sorte que nous avons maintenant à faire à une écrivaine dont on ne va pas dire qu’elle est retorse parce qu’il a trop de connotations péjoratives dans ce mot, mais plutôt et pour garder un ton dédramatisé, qu’elle a plus d’un tour dans  son sac ! Cette mise en garde est d’autant plus nécessaire que ce livre passionnant et remarquablement écrit se lit d’une seule traite comme s’il rapportait en direct le témoignage d’une femme, à peine élaboré, sur la tragédie qu’elle a vécue et dont elle commence à peine à pouvoir parler. Or oui, rien n’est faux de ce qu’on peut dire sur ce premier niveau du livre, mais après cela il faut y regarder de plus près. Oui, il y a bien au départ l’horrible situation des femmes battues, fait qu’on ne saurait malheureusement dire rare, et la réaction dite criminelle de certaines d’entre elles, qui en arrivent à tuer leur mari. A quoi il faut ajouter les années de prison qui en découlent pour la coupable (mais ô combien victime, un mot toujours au féminin comme le remarque Maïssa Bey, qui dans le même ordre de faits souligne que le mot « criminelle » commence par un grand cri).

son sac ! Cette mise en garde est d’autant plus nécessaire que ce livre passionnant et remarquablement écrit se lit d’une seule traite comme s’il rapportait en direct le témoignage d’une femme, à peine élaboré, sur la tragédie qu’elle a vécue et dont elle commence à peine à pouvoir parler. Or oui, rien n’est faux de ce qu’on peut dire sur ce premier niveau du livre, mais après cela il faut y regarder de plus près. Oui, il y a bien au départ l’horrible situation des femmes battues, fait qu’on ne saurait malheureusement dire rare, et la réaction dite criminelle de certaines d’entre elles, qui en arrivent à tuer leur mari. A quoi il faut ajouter les années de prison qui en découlent pour la coupable (mais ô combien victime, un mot toujours au féminin comme le remarque Maïssa Bey, qui dans le même ordre de faits souligne que le mot « criminelle » commence par un grand cri).

Détenue pendant 15 ans la criminelle de Nulle autre voix commence à parler un an après sa libération. A parler et à écrire, ou à parler parce qu’elle écrit. Et c’est là le deuxième thème, ou plutôt même le deuxième livre qui apparaît aux côtés du premier, tout aussi énigmatique car sous les apparences d’évidence (et l’admirable clarté de l’expression), rien n’est simple dans ce récit par lettres, rien ne va de soi alors même que l’auteure ne cherche pas l’énigme pour l’énigme. La criminelle ne dit pas tout à la romancière qui l’interroge, mais par ailleurs elle parle et écrit aussi pour elle-même, cherchant sa vérité et refusant de se laisser enfermer dans une case, ce que d’aucunes appellent son « cas »— on voit bien le rapport entre les deux mots» !

Ce deuxième niveau du livre : se sentir obligée de parler soi-même puisque rien de ce que disent les autres n’est peu ou prou satisfaisant— débouche sur ce qui est en fait une autre histoire et un autre roman, celui de la confrontation entre deux femmes, la criminelle et la romancière. La seconde demande instamment à la première de lui parler pour enrichir la matière du livre qu’elle est en train d’écrire, et pour nourrir son personnage principal de la substance humaine que l’ex-criminelle ex-détenue ne peut manquer de lui apporter. Cette confrontation prend la forme de rencontres quasi quotidiennes, mais dans la manière dont elles sont vécues il se produit un retournement à la fois progressif et brutal ; c’est-à-dire apparemment brutal mais amené au terme d’une progression dramatique qui soutient l’intérêt du livre de Maïssa Bey, décidément multiforme et mêlant le prévisible à l’imprévu. Pour le dire vite, pendant tout le début de cette histoire—qui commence donc par la rencontre entre les deux femmes, qu’une génération ou presque sépare ainsi que leur niveau social—c’est la romancière qui est en demande, avec insistance, au point d’accepter les rebuffades et les atermoiements. Puis commence un mouvement inverse, où la situation évolue beaucoup plus vite, et comme

Ce deuxième niveau du livre : se sentir obligée de parler soi-même puisque rien de ce que disent les autres n’est peu ou prou satisfaisant— débouche sur ce qui est en fait une autre histoire et un autre roman, celui de la confrontation entre deux femmes, la criminelle et la romancière. La seconde demande instamment à la première de lui parler pour enrichir la matière du livre qu’elle est en train d’écrire, et pour nourrir son personnage principal de la substance humaine que l’ex-criminelle ex-détenue ne peut manquer de lui apporter. Cette confrontation prend la forme de rencontres quasi quotidiennes, mais dans la manière dont elles sont vécues il se produit un retournement à la fois progressif et brutal ; c’est-à-dire apparemment brutal mais amené au terme d’une progression dramatique qui soutient l’intérêt du livre de Maïssa Bey, décidément multiforme et mêlant le prévisible à l’imprévu. Pour le dire vite, pendant tout le début de cette histoire—qui commence donc par la rencontre entre les deux femmes, qu’une génération ou presque sépare ainsi que leur niveau social—c’est la romancière qui est en demande, avec insistance, au point d’accepter les rebuffades et les atermoiements. Puis commence un mouvement inverse, où la situation évolue beaucoup plus vite, et comme

(Photo by Nacerdine ZEBAR/Gamma-Rapho via Getty Images)

dans l’urgence : la romancière se retire, tout porte à croire qu’elle a disparu et ne reviendra pas ; en revanche la criminelle n’arrive plus à se passer d’elle et cherche à tout prix à la ramener : le roman s’achève sur le vide qu’elle ressent de cette disparition—un vide peut-être nécessaire et fécond, c’est une question qui se pose pour le lecteur qui de toute façon en a plusieurs à résoudre, car il ne peut manquer de se demander quel est le sens, pour chacune des deux personnages, de leur mutation. D’autant que celle-ci est précédée par un moment où au contraire on semble s’orienter vers une véritable ( ?) amitié entre les deux femmes. Identification provisoire ? Les hypothèses concernant la romancière et ses motivations ne sont pas sans intérêt mais c’est un aspect du livre qui reste relativement secondaire par rapport au principal, à savoir ce qu’il en est pour la criminelle en passe de devenir écrivain. Maïssa Bey ne cache nullement à ses lecteurs que là pourrait bien être l’essentiel de son livre et l’on comprend pour quoi a elle a besoin d’y insister. La question des femmes battues, et du mode de vie des femmes en prison, est au cœur des préoccupations actuelles, c’est évidemment ce qu’on appelle un sujet de société, qu’il est absolument urgent de traiter et les féministes ne seront pas seules à le dire. Plus largement, Maïssa Bey se montre sensible une fois de plus, car c’est un de ses thèmes favoris, à l’état de passivité et d’inertie dans lequel la plupart des femmes passent leur vie, enfermées dans la « Forteresse vide » dont parle Bruno Bettelheim à propos de l’autisme infantile. Cet état de fait ne relève pas directement de la littérature et des questions qu’elle pose, même si l’aide qu’elle peut apporter en la matière est évidemment très bien venue. En revanche, la mutation intime qui se produit chez l’héroïne—à mesure qu’elle découvre la possibilité et le désir voire l’urgence d’écrire elle-même son histoire—, telle est la matière originale et vraiment littéraire qui anime le récit de Maïssa Bey. Il y a une sorte d’humour dans la manière dont celle-ci présente la découverte de son héroïne, qui dit d’abord, à propos du livre de la romancière, qu’après tout, elle pourrait presque l’écrire elle-même ; et qui plus tard, lorsque cette aventure est déjà bien avancée, constate que c’est à peu près chose faite : « Je l’aurais presque écrit pour vous, ce roman ! »Il se pourrait bien que la romancière, elle aussi, ait à peu près compris cela, raison pour laquelle elle choisit de prendre ses jambes à son coup, si l’on ose dire familièrement.

Pendant ce temps, une autre romancière est née (on a envie de dire : une vraie), c’est à cela que nous assistons. Sans qu’il soit besoin pour elle d’aller chercher ailleurs de quoi enrichir son œuvre, qui est précisément celle que nous lisons. Belle astuce de l’auteure que cette manière de boucler la boucle, après nous avoir fait croire qu’il y aurait d’abord un, puis deux autres livres que celui-là. Sur un sujet aussi dramatique, décidément oui, littérature il y a.

Denise Brahimi

« J’ARRIVAIS PAS A DORMIR » de Ahmed Kalouaz (Editions le Mot et le reste, 2018)

Depuis des décennies, Ahmed Kelouaz parsème son chemin et le nôtre de recueils de textes en prose qui sont pure poésie. Il y en a ici quarante-deux, qui ont à peu près trois pages chacun, et qui pour cette raison n’ont pas le temps de peser ni d’épuiser—ce dont on lui est extrêmement reconnaissant. Les mots sont ses fidèles et inséparables compagnons, et on se dit qu’il a bien raison de leur faire confiance car ils ne le trahissent jamais. Le compagnonnage intime, tout de complicité, qu’il y a entre eux et lui, est une des grâces dont le lecteur a la chance de bénéficier. On traverse le langage, on en éprouve la transparence, il nous emmène sur des traces plutôt que sur de véritables chemins destinés à aboutir où que ce soit. Le monde à travers lequel on suit l’auteur donne parfois l’impression d’être presque imperceptible, ou plutôt il le serait si nous n’étions guidés par lui, rendus aptes par lui à déceler ce qu’il y a de présence, ô combien précieuse, dans la presque absence d’un monde en voie d’effacement.

Car s’il évite la lourdeur des constats trop explicites, Ahmed Kalouaz sait joindre à sa discrétion une sorte d’évidence concernant les villages et hameaux auxquels il continue depuis de décennies de rendre visite, par de petites routes écartées qui ont l’objet de sa pré dilection : celles du sud-est comme du sud-ouest, parfois aussi celles du Val de Loire et de la Bretagne; quelque indice à chaque fois nous aide à situer le pays dont il parle, car il le connaît si bien qu’il lui suffit pour cela de très peu de mots. En quoi consiste cette évidence, à la fois non dite et omniprésente ? C’est l’évidence chargée de nostalgie que tout ce monde qu’il aime est désormais en voie d’effacement et qu’il faut savoir, à travers les mots de ceux qui en parlent, ce qu’il était beaucoup plus que ce qu’il en reste maintenant.

Car s’il évite la lourdeur des constats trop explicites, Ahmed Kalouaz sait joindre à sa discrétion une sorte d’évidence concernant les villages et hameaux auxquels il continue depuis de décennies de rendre visite, par de petites routes écartées qui ont l’objet de sa pré dilection : celles du sud-est comme du sud-ouest, parfois aussi celles du Val de Loire et de la Bretagne; quelque indice à chaque fois nous aide à situer le pays dont il parle, car il le connaît si bien qu’il lui suffit pour cela de très peu de mots. En quoi consiste cette évidence, à la fois non dite et omniprésente ? C’est l’évidence chargée de nostalgie que tout ce monde qu’il aime est désormais en voie d’effacement et qu’il faut savoir, à travers les mots de ceux qui en parlent, ce qu’il était beaucoup plus que ce qu’il en reste maintenant.

Crédit Patrice Normand Opale

La poésie de chacun des poèmes en prose qui constituent le recueil est un certain art de dire le peu de réalité que le promeneur–enquêteur impénitent est amené à rencontrer, et le pouvoir d’évocation d’autant plus grand de ces traces pour qui prend le temps d’en ressentir la présence en suspens. Comme dans la poésie préislamique, ce à quoi les mots renvoient est le passage de la caravane qui désormais n’est plus là. La poésie de cette prose que nous offre Ahmed Kalouaz vient justement du fait que ce dont il parle s’est dépouillé en grande part de sa matérialité. Ou presque, car c’est justement dans cet effet de « presque rien » que la  poésie trouve son lieu. Tel était le langage du philosophe Jankélévitch, qui en 1980 employait cette formule dans un de ses titres célèbres—bien qu’il ne fasse pas partie des références d’Ahmed Kalouaz, si nombreuses qu’elles soient. Ces références qu’on trouve presque à chaque chapitre renvoient le plus souvent à des poètes, comme René Char, Eluard, Aragon, ou à des chanteurs tels que Jacques Brel ou Jean Ferrat. Mais la manière dont l’auteur s’y prend pour qu’ils soient présents dans son texte ne consiste pas en rapprochements explicites, il est bien davantage adepte d’un mode allusif, qui donne le sentiment que ces gens l’accompagnent, qu’ils sont présents en lui et avec lui comme des compagnons de longue date, auxquels il est uni par empathie.

poésie trouve son lieu. Tel était le langage du philosophe Jankélévitch, qui en 1980 employait cette formule dans un de ses titres célèbres—bien qu’il ne fasse pas partie des références d’Ahmed Kalouaz, si nombreuses qu’elles soient. Ces références qu’on trouve presque à chaque chapitre renvoient le plus souvent à des poètes, comme René Char, Eluard, Aragon, ou à des chanteurs tels que Jacques Brel ou Jean Ferrat. Mais la manière dont l’auteur s’y prend pour qu’ils soient présents dans son texte ne consiste pas en rapprochements explicites, il est bien davantage adepte d’un mode allusif, qui donne le sentiment que ces gens l’accompagnent, qu’ils sont présents en lui et avec lui comme des compagnons de longue date, auxquels il est uni par empathie.

Il se pourrait d’ailleurs que ce dernier mot soit un mot clef pour tout le recueil. Car c’est aussi de l’empathie qui unit l’auteur aux gens dont il parle, souvent des anonymes rencontrés ici ou là brièvement mais dont il ressent les sentiments même à travers leur peu de mots. Ce sont des gens qui ont connu des jours meilleurs— sans doute parce qu’ils l’étaient objectivement et parce qu’eux-mêmes étaient plus jeunes pour les apprécier—mais qui pour autant ne se laissent pas aller à des regrets bavards ni au gémissement. Or lui-même, l’auteur, si discrètement que ce soit, éprouve aussi le sentiment du temps qui passe et de la jeunesse qui est partie avec lui. A soixante-cinq ans (né en 1952 en Algérie), comment pourrait-il être encore le jeune vagabond qu’il a été, courant allégrement par des chemins « buissonniers » (un mot qu’il affectionne) ? En quoi il rejoint la grande tradition poétique illustrée par Ronsard : « Las ! Le temps non, mais nous nous en allons ».

Denise Brahimi

« TU N’HABITERAS JAMAIS PARIS » de Omar Benlaala (Editions Flammarion 2018)

Le troisième livre d’Omar Benlaala, après « La barbe » et « L’effraction » revient à la biographie, celle de Bouzid Benlaala, son père, le petit ouvrier kabyle de Ménilmontant, amoureux de Paris. Et c’est un grand plaisir de voir cet écrivain poursuivre sa route de belle manière.

Ce récit de vie patiemment extrait de la bouche de Bouzid, à bout de souffle, pour cause de maladie de l’amiante, est mis en mots par Omar de façon séduisante. Des phrases simples mais ciselées, précises. On retrouve la maîtrise du style chez Omar Benlaala, déjà remarquable dans ses deux livres précédents. Les anecdotes sont nombreuses, mais aussi des réflexions profondes sur la société, la raison de certains choix.

Ce récit de vie patiemment extrait de la bouche de Bouzid, à bout de souffle, pour cause de maladie de l’amiante, est mis en mots par Omar de façon séduisante. Des phrases simples mais ciselées, précises. On retrouve la maîtrise du style chez Omar Benlaala, déjà remarquable dans ses deux livres précédents. Les anecdotes sont nombreuses, mais aussi des réflexions profondes sur la société, la raison de certains choix.

Nous retiendrons par exemple la scène du jeune kabyle enrôlé comme harki, à qui son officier fait contrôler la voiture d’un caïd. « De son œil- le même que celui de mon père, de mes oncles, de mon grand-père, tous ces visages émaciés par des siècles d’ingérence-, le caïd fixait la loi. Et avec lui, c’était toute la région qui toisait l’enfant soldat… ». On n’a pas besoin de plus pour évoquer la cassure vis-à-vis des harkis. Le jeune se révolte du reste et menace son officier quand il prétend contrôler les femmes qui accompagnent le caïd…

Retenons aussi la première rencontre de Bouzid avec Paris en contemplant la statue de la Place de la république : « La première chose que j’ai vue à Paris, c’est cette grande dame en bronze. Habillée comme une Kabyle, avec sa longue robe, ses bras découverts, ses pieds nus et son foulard sur la tête. En la regardant lever la branche d’olivier, je pensais qu’elle me saluait, me souhaitait la bienvenue… ».

Bouzid aura certainement pu lire ses mots retravaillés par son fils. Nous ne pourrons hélas lui demander ce qu’il en a pensé. Il est parti début septembre, et son fils l’a accompagné rejoindre sa terre kabyle.

Intelligemment, Omar entremêle à ce récit celui de Martin Nadaud, ancien maçon de la Creuse et ancien député du vingtième qui a sa place non loin de chez Bouzid et Oum El Az, sa femme. Il a entrepris un gros travail de lecture et d’archive pour faire ressortir ce passionnant parcours de ce grand homme. Curieusement c’est la boxe française, dans le cadre de ses activités auprès des jeunes autour du commentaire sportif qui le fera s’intéresser à martin Nadaud dont le nom est pourtant partout dans son quartier parisien. Nadaud avait développé l’art de la savate pour canaliser les énergies des jeunes creusois embauchés à Paris ! La convergence se poursuit quand les hasard d’une rencontre le mettent en relation avec la descendante directe de Nadaud. Le maçon député républicain s’était définitivement invité dans son récit…

Intelligemment, Omar entremêle à ce récit celui de Martin Nadaud, ancien maçon de la Creuse et ancien député du vingtième qui a sa place non loin de chez Bouzid et Oum El Az, sa femme. Il a entrepris un gros travail de lecture et d’archive pour faire ressortir ce passionnant parcours de ce grand homme. Curieusement c’est la boxe française, dans le cadre de ses activités auprès des jeunes autour du commentaire sportif qui le fera s’intéresser à martin Nadaud dont le nom est pourtant partout dans son quartier parisien. Nadaud avait développé l’art de la savate pour canaliser les énergies des jeunes creusois embauchés à Paris ! La convergence se poursuit quand les hasard d’une rencontre le mettent en relation avec la descendante directe de Nadaud. Le maçon député républicain s’était définitivement invité dans son récit…

Le parallélisme des trajectoires du Kabyle et du Creusois, à un peu plus d’un siècle d’écart est fascinant, en effet. Même mépris de classe et xénophobie à leur encontre, mêmes risques du travail, mêmes luttes pour conquérir des droits. Et même émancipation et acquisition de savoirs autodidactes, même si Bouzid regrette de ne pas avoir assez su apprivoiser cette langue française, que sa femme, elle, est parvenue à maîtriser. « Elle continue de m’étonner, quand je l’entends causer avec les médecins. Dans leur vocabulaire ». Quelles stratégies inventer pour se repérer dans une société de l’écrit quand on ne sait pas lire ! Ce qui n’empêchera pas Bouzid de prendre des responsabilités dans son syndicat, au sein de la société de construction de souche creusoise (encore Nadaud !), dans laquelle il fera carrière. Il arrive aussi à lire les slogans de mai 68, et a pour préféré « cours camarade, le vieux monde est derrière toi ! ».

En s’impliquant dans l’éducation de ses enfants, au point de devenir délégué FCPE, Bouzid apprend la langue et des éléments de la culture et de l’histoire de son pays d’accueil. Il devient au passage le spécialiste des merguez lors des kermesses scolaires…

Ce qui est particulièrement touchant dans son récit, c’est son amour pour Paris, malgré la menace contenue dans le titre du livre. Cette menace est formulée dès le début du livre par l’assistante sociale qui le suit, et veut l’envoyer en banlieue, avec les siens et tous les ouvriers immigrés. Mais lui s’y refuse, estimant que vu tout ce qu’il a fait pour cette ville, elle lui doit bien de l’héberger. Il la parcourt sans relâche, la fait plus tard découvrir à ses enfants. Il la connaît dans tous ses recoins, y compris dans ses égouts où il travaille quatre années.

Martin Nadaud aura connu les mêmes difficultés à trouver sa place dans une ville qu’il contribue à bâtir. Comme Bouzid, il a été chargé d’abattre des quartiers pauvres pour construire le Paris des riches. Ce qui leur a valu un certain ressentiment de ces pauvres rejetés à la périphérie… « C’est sur nous qu’on balançait son ressentiment : quelle audace ! Venir des colonies pour bousiller Paris ! ». Répétition de l’histoire.

Martin Nadaud aura connu les mêmes difficultés à trouver sa place dans une ville qu’il contribue à bâtir. Comme Bouzid, il a été chargé d’abattre des quartiers pauvres pour construire le Paris des riches. Ce qui leur a valu un certain ressentiment de ces pauvres rejetés à la périphérie… « C’est sur nous qu’on balançait son ressentiment : quelle audace ! Venir des colonies pour bousiller Paris ! ». Répétition de l’histoire.

Le récit de Bouzid nous donne de multiples clés de compréhension de la trajectoire de ces travailleurs algériens. Sur les rancunes qui opposent les travailleurs algériens en France au lendemain de l’Indépendance. « Notre émigration puait la haine et la rancune … ». La guerre a laissé des cicatrices durables au sein de cette société. Une part des émigrés sont venus en France par peur de représailles chez eux.

Il témoigne des délicieuses naïvetés du paysan kabyle découvrant un monde inconnu. Comme quand il comprend la première fois où on lui demande de décharger un camion de polystyrène que le Maciste qu’il admire dans les cinémas de quartier est peut-être un tout petit peu truqueur… L’humour avec lequel il nous décrit ses découvertes, le caractère pénétrant de ses analyses sont un plaisir tout au long du livre.

Mentionnons enfin les interventions d’Omar tout au long du livre où il nous livre des données personnelles, des explications ou des réactions par rapport aux mots qu’il met dans la bouche de son père. Sa mère intervient tout à la fin du livre, taiseuse, jusque-là. Sûr que dans ses mots à elle il y aura matière à un autre récit, aussi passionnant.

L’hommage filial d’Omar à Bouzid est superbe, moins majestueux que le monument des Creusois à Martin Nadaud. Et son livre se lit avec émotion, sourires et larmes. Et plaisir d’une belle écriture.

Michel Wilson

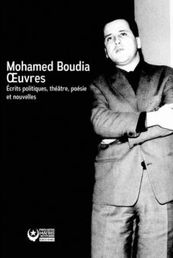

« Mohamed Boudia, œuvres. Ecrits politiques, théâtre, poésie et nouvelles, (1962-1973) »

(éditions Premiers matins de novembre, 2017)

Les éditions Premiers matins de novembre sont très discrètes, elles ne donnent pas d’indications sur le lieu où elles sont installées ni sur leur ligne éditoriale, c’est-à-dire sur leurs autres éventuelles publications. Pratique révolutionnaire, habitude de la clandestinité, admirable modestie ? Au-delà de quatre courtes préfaces portant le nom de leurs auteurs, on ne sait pas non plus qui a écrit le texte appelé « Une introduction », une bonne soixantaine de pages qui représentent un travail essentiel pour aborder les œuvres de  Boudia, articles, nouvelles, poèmes et théâtre. Introduction d’autant plus utile et nécessaire qu’elle donne beaucoup d’indications sur la vie de Boudia et sur les différentes étapes historiques entre lesquelles elle se répartit, ce qui est largement aussi intéressant sinon plus que les œuvres qui sont données à lire dans la suite. Le personnage est à la fois passionnant et mal connu, on le sait évidemment lié à l’histoire du FLN avant, pendant et après la guerre d’Algérie, puis à l’histoire du terrorisme pro-palestinien qui est à l’origine de sa mort le 26 juin 1973, alors qu’il avait 41 ans, dans le cadre des représailles exercées par le Mossad après l’attentat de Septembre noir aux Jeux olympiques de Munich (septembre 1972). En Algérie on sait aussi qu’il est très lié à l’histoire du théâtre algérien sitôt après l’indépendance, dans l’esprit de ce qu’on pourrait appeler les années Ben Bella, jusqu’au coup d’état de Boumédiène le 19 juin 1965. Du parcours de Mohamed Boudia, on peut donc dire qu’il est aussi bref que diversement rempli, sans aucun doute marqué par sa forte personnalité mais aussi typique de certains hommes de son origine et de sa génération. Dans la mesure où on avait jusque ici très peu d’informations écrites sur lui, le travail fait par les éditions Premiers matins de novembre est tout à fait précieux. D’autant que, les années passant, les compagnons de route de Boudia seront de moins en moins nombreux. Il fait partie de ces gens qui ne font plus partie de l’actualité mais pas encore de l’Histoire. Le livre dont nous parlons se présente comme un appel à le faire entrer dans la deuxième catégorie.

Boudia, articles, nouvelles, poèmes et théâtre. Introduction d’autant plus utile et nécessaire qu’elle donne beaucoup d’indications sur la vie de Boudia et sur les différentes étapes historiques entre lesquelles elle se répartit, ce qui est largement aussi intéressant sinon plus que les œuvres qui sont données à lire dans la suite. Le personnage est à la fois passionnant et mal connu, on le sait évidemment lié à l’histoire du FLN avant, pendant et après la guerre d’Algérie, puis à l’histoire du terrorisme pro-palestinien qui est à l’origine de sa mort le 26 juin 1973, alors qu’il avait 41 ans, dans le cadre des représailles exercées par le Mossad après l’attentat de Septembre noir aux Jeux olympiques de Munich (septembre 1972). En Algérie on sait aussi qu’il est très lié à l’histoire du théâtre algérien sitôt après l’indépendance, dans l’esprit de ce qu’on pourrait appeler les années Ben Bella, jusqu’au coup d’état de Boumédiène le 19 juin 1965. Du parcours de Mohamed Boudia, on peut donc dire qu’il est aussi bref que diversement rempli, sans aucun doute marqué par sa forte personnalité mais aussi typique de certains hommes de son origine et de sa génération. Dans la mesure où on avait jusque ici très peu d’informations écrites sur lui, le travail fait par les éditions Premiers matins de novembre est tout à fait précieux. D’autant que, les années passant, les compagnons de route de Boudia seront de moins en moins nombreux. Il fait partie de ces gens qui ne font plus partie de l’actualité mais pas encore de l’Histoire. Le livre dont nous parlons se présente comme un appel à le faire entrer dans la deuxième catégorie.

En suivant l’ordre du livre, on peut déjà tirer des informations intéressantes des quatre préfaces sur lesquelles il s’ouvre, qui sont le témoignage vivant de proches et amis. Les  pages les plus précieuses sont dues à Nils Andersson, qui fut l’éditeur des deux pièces de théâtre de Boudia reproduites dans le livre, Naissances et L’olivier. L’éditeur et l’auteur se rencontrent à Lausanne où le premier est installé et dont il sera d’ailleurs expulsé plus tard pour avoir publié nombre d’écrits anticolonialistes, dans la lignée de Jérôme Lindon, Jean-Jacques Pauvert et François Maspero. Quant à la préface de Djilali Bencheikh, écrivain aujourd’hui connu mais qui n’a alors qu’une vingtaine d’années, elle évoque des souvenirs qui se placent à Alger dans les années 1964-1965 et font un portrait très vivant de Mohamed Boudia, excellemment présenté avec sa « carrure de Lino Ventura et belle gueule à la Marlon Brando ». On y apprend aussi que Boudia (né en 1932) a passé son enfance dans la Haute Casbah, qu’il est gros mangeur et bon vivant alors même que son activisme de militant l’amène chaque jour à frôler la mort ans des actions aussi spectaculaires que dangereuses. Etonnant personnage, assurément.

pages les plus précieuses sont dues à Nils Andersson, qui fut l’éditeur des deux pièces de théâtre de Boudia reproduites dans le livre, Naissances et L’olivier. L’éditeur et l’auteur se rencontrent à Lausanne où le premier est installé et dont il sera d’ailleurs expulsé plus tard pour avoir publié nombre d’écrits anticolonialistes, dans la lignée de Jérôme Lindon, Jean-Jacques Pauvert et François Maspero. Quant à la préface de Djilali Bencheikh, écrivain aujourd’hui connu mais qui n’a alors qu’une vingtaine d’années, elle évoque des souvenirs qui se placent à Alger dans les années 1964-1965 et font un portrait très vivant de Mohamed Boudia, excellemment présenté avec sa « carrure de Lino Ventura et belle gueule à la Marlon Brando ». On y apprend aussi que Boudia (né en 1932) a passé son enfance dans la Haute Casbah, qu’il est gros mangeur et bon vivant alors même que son activisme de militant l’amène chaque jour à frôler la mort ans des actions aussi spectaculaires que dangereuses. Etonnant personnage, assurément.

Sur cette enfance à la Casbah l’Introduction nous en dit plus, et c’est en cela que Mohammed Boudia est sans doute assez typique de ce que furent nombre d’autres militants du FLN, d’origine très populaire, nullement intellectuels mais formés « sur le tas » grâce à une remarquable intelligence stimulée par le désir de mieux servir la Révolution. Reprenons pour être plus concret quelques lignes de cette présentation de la Casbah dans laquelle Boudia a grandi, avant et après la deuxième guerre mondiale, dans un milieu où sévissent la misère sociale et la violence : « Il y goûtera très jeune, comme cireur ou vendeur de journaux, puis comme apprenti chez un tailleur juif, à la réalité de ‘l’économie de la misère’ (expression de Pierre Bourdieu), véritable violence systémique du colonialisme ayant déraciné des millions d’Algériens et d’Algériennes». L’auteur de ces lignes convoque à l’appui les témoignages littéraires de Mourad Bourboune (lui aussi militant et homme de théâtre, préposé à la culture sous la présidence de Ben Bella) et du poète Jean Sénac lui aussi mort comme Boudia pendant l’été 1973, décidemment très mauvaise année pour les idéaux révolutionnaires). De plus il fait référence à un roman de Serge Michel dont on peut lire la biographie écrite par sa fille Marie-Joëlle Rupp sous le titre Un Libertaire dans la décolonisation, et qui peut lui aussi aider à comprendre dans quel creuset, ô combien explosif, s’est formé Mohamed Boudia. Mais c’est évidemment de lui-même et de sa nouvelle intitulée Les Oracles qu’on tire les meilleurs renseignements.

Pour tout ce qui concerne l’importance du théâtre dans la vie de Mohamed Boudia, la meilleure source se trouve dans le recueil de ses articles (1962-1973), très utilement regroupés par les éditeurs de Premiers matins de Novembre. Sa conception de la culture qui ne peut être que populaire et sans cesse orientée vers un horizon révolutionnaire suggère au moins deux remarques, pleines d’admiration et d’étonnement. D’une part, du fait que la plupart des articles cités renvoient aux années Ben Bella, on est frappé par l’importance prise à cette époque par les débats sur la culture en général et le théâtre en particulier. Non seulement ces questions ne sont jamais pensées comme marginales, mais elles sont traitées avec le même sérieux et la même urgence que tout ce qui relève du domaine proprement politique.

D’autre part, lorsqu’on lit les deux pièces citées, Naissances et L’Olivier (publiées par Nils Andersson en 1962), on les trouve très éloignées de ce que pourrait être un théâtre de propagande, à la manière maoïste par exemple : pas la moindre trace de schématisme ou de prêchi-prêcha ; rien de commun entre le théâtre de Boudia et la « révolution culturelle » au sens du Président Mao.

Denise Brahimi

- Vendredi 5 octobre 13h30 Assemblée générale du réseau Traces, sur les migrations en Auvergne Rhône-Alpes

- Jeudi 11 octobre, 19h, Film Tazzeka au Cinéma Le Club à Grenoble, avec le réalisateur.

- Mardi 16 octobre, 19h Auteures et dessinateurs des BD Sociologiques « Les vacances au bled » et « La petite mosquée dans la Cité » à Lyon, Librairie terre des Livres

- Dimanche 28 octobre 2018 « Mémoires de Luttes des quartiers populaires » au Cinéma Les Amphis de Vaulx en Velin, de 15h à 22h.