Lettre Culturelle franco-maghrébine #29

ÉDITO

Notre première Lettre de 2019 est évidemment l’occasion de souhaiter à nos lectrices et lecteurs une année riche et heureuse, notamment grâce aux découvertes culturelles que vous y ferez, en particulier celles touchant à ces créations culturelles d’auteur.e.s du Maghreb ou relatives au Maghreb.

Ce mois-ci, de nouveau beaucoup d’histoire, grande ou petite, tant notre relation à cette partie du monde s’inscrit dans la durée où s’entrelacent mémoires individuelles et collectives, où nos vies d’aujourd’hui sont marquées par les conséquences de cette Histoire, de ces histoires…

Pas de film, pour une fois, faute de sorties en fin d’année. Nous nous rattraperons très vite!

Et encore une fois, vos réactions et vos suggestions sont bienvenues, pour mieux ensoleiller vos écrans d’ordinateurs.

Michel Wilson

« LE TRAUMA COLONIAL » de Karima Lazali (éditions La découverte, 2018)

L’emploi du mot « trauma » indique que l’auteur de ce livre est psychanalyste. Elle exerce son métier à Paris et à Alger. Ce qui la met en bonne position pour que le livre remplisse le but indiqué par son sous–titre : « une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’oppression coloniale en Algérie ». La situation coloniale est double, colonisateurs et colonisés, cependant il n’y est jamais question de symétrie, et si Karima Lazali, dans ce livre en tout cas, ne s’intéresse aux effets du trauma que sur les ex-colonisés, c’est parce que la très grande difficulté d’être que ces effets comportent lui semblent particulièrement perceptible en Algérie, avec une évidence qui s’impose. Il s’agit d’une douleur, qui concerne le psychanalyste en tant que thérapeute et soignant, et aussi d’une opacité qui interpelle tout être pensant, surtout lorsque ses connaissances intellectuelles lui permettent de tenter une élucidation.

Karima Lazali ne se contente pas d’être psychanalyste (ce qui est déjà beaucoup), elle utilise ce savoir particulier au profit de l’histoire algérienne jusque dans ses aspects les plus contemporains (au-delà même de la tristement célèbre décennie) comme l’indique le sous-titre du livre, mais inévitablement en remontant jusqu’à d’autres beaucoup plus lointains qui font par exemple une bonne place à l‘ancêtre (officiel et mythifié) Jugurtha.  S’agissant du « trauma » colonial, on imagine bien qu’une première partie de son livre se devait d’être consacrée à l’histoire coloniale, en fait une petite centaine de pages, tandis qu’une grosse centaine parcourt la période post-coloniale où se situent le plus grand nombre de paradoxes apparents et d’opacité. De bout en bout le livre prend appui sur des œuvres littéraires, pas moins d’une dizaine des grands romans de la littérature algérienne, parfois aussi connus (en principe !) que Nedjma de Kateb Yacine (1956), parfois moins illustres mais essentiels pour le propos du livre tels que Maintenant ils peuvent venir d’Arezki Mellal (2002) dont a été tiré un film. Cette diversité des matériaux qui constituent le livre de Karima Lazali permet au lecteur une sorte de respiration bienvenue car le sujet est souvent tragique et aussi de circulation entre un certain nombre de concepts récurrents dont certains sont sinon inventés du moins mis au point par l‘auteure en tant qu’instruments privilégiés de ses analyses.

S’agissant du « trauma » colonial, on imagine bien qu’une première partie de son livre se devait d’être consacrée à l’histoire coloniale, en fait une petite centaine de pages, tandis qu’une grosse centaine parcourt la période post-coloniale où se situent le plus grand nombre de paradoxes apparents et d’opacité. De bout en bout le livre prend appui sur des œuvres littéraires, pas moins d’une dizaine des grands romans de la littérature algérienne, parfois aussi connus (en principe !) que Nedjma de Kateb Yacine (1956), parfois moins illustres mais essentiels pour le propos du livre tels que Maintenant ils peuvent venir d’Arezki Mellal (2002) dont a été tiré un film. Cette diversité des matériaux qui constituent le livre de Karima Lazali permet au lecteur une sorte de respiration bienvenue car le sujet est souvent tragique et aussi de circulation entre un certain nombre de concepts récurrents dont certains sont sinon inventés du moins mis au point par l‘auteure en tant qu’instruments privilégiés de ses analyses.

En rapport immédiat avec le sujet du livre, l’un de ces concepts ou mots-outils est celui de « colonialité », emprunté aux études sur l’Amérique latine, mais parfaitement adapté à ce qu’a été la situation en Algérie, si on le complète et précise par le mot d’origine dialectale « hogra » dont Karima Lazali dit qu’il condense trois termes, humiliation, offense et mépris. On voit à quel point cette histoire convoque la force des sentiments ressentis et oblige en effet à entrer dans le psychisme des individus, pour l’analyste celui de ses patients. Mais le propre des concepts utilisés par l’auteure est qu’ils sont tous à la fois individuels et collectifs, ce qui est précisément la position complexe où elle situe sa recherche—et celle aussi du « trauma » qu’elle s’efforce, si on l’ose dire, de décortiquer, à force d’un travail patient, minutieux, attentif. Il faut dire que pour ce qui concerne le trauma, elle s’appuie sur le travail déjà ancien mais très précieux d’un des grands ancêtres de la psychanalyse, le Hongrois Sandor Ferenczi (c’est à Budapest que fut créée la première chaire de psychanalyse en 1918). C’est à lui qu’elle emprunte des idées très fortes et très éclairantes sur l’état de terreur, qui est autre chose que la peur ou l’angoisse et qui pour ce qui concerne l’Algérie est évidemment lié au terrorisme, celui des islamistes ou celui de l’Etat. Il s’agirait de situations dont les effets ne sont pas psychiques mais s’exercent directement sur l’organisme vivant c’est-à-dire le corps.

Cependant l’un des grands mérites du livre de Karima Lazali est que sauf exception, elle n’écrit pas pour les psychanalystes de profession mais s’efforce de rester lisible pour d‘autres, lesquels ne doivent donc pas se détourner du livre mais au contraire en tirer la riche substance en usant des moyens dont ils disposent. L’auteur ne procède pas par affirmations -démonstrations mais bien plus souvent soulève des questions dont il n’est pas sûr que quiconque puisse y répondre, leur grand intérêt étant de fragmenter en interrogations multiples ce qu’elle appelle au début de son livre « les paradoxes algériens « .

Cependant l’un des grands mérites du livre de Karima Lazali est que sauf exception, elle n’écrit pas pour les psychanalystes de profession mais s’efforce de rester lisible pour d‘autres, lesquels ne doivent donc pas se détourner du livre mais au contraire en tirer la riche substance en usant des moyens dont ils disposent. L’auteur ne procède pas par affirmations -démonstrations mais bien plus souvent soulève des questions dont il n’est pas sûr que quiconque puisse y répondre, leur grand intérêt étant de fragmenter en interrogations multiples ce qu’elle appelle au début de son livre « les paradoxes algériens « .

Finalement les formules les plus saisissantes de ce Trauma colonial sont aussi les plus simples, et celles qui rendent le mieux compte du désarroi parfois insoutenable des Algériens. C’est le cas d’une question récurrente dans l’emploi qu’elle en fait mais aussi dans la réalité sociale algérienne : « Qui tue qui ? » Elle est valable pendant les deux guerres que l’Algérie a traversées en moins d’un demi-siècle, la guerre d’indépendance et l’autre plus récente qu’elle appelle la guerre intérieure (1990-2000). De toute façon, le rapprochement entre ces deux guerres est un de ceux qui en appelle le plus au travail de l’analyste et les faits de réitération incontestables dans la seconde sont parmi les plus troublants. La distinction entre répétition et réitération est d’ailleurs très intéressante à cet égard, la réitération étant des deux la plus stérile voire la plus dangereuse. Globalement le livre de Karima Lazali est très sévère pour l’utilisation et la mythification de l’Autre colonial dans l’Algérie contemporaine, elle y voit une facilité et un piège : » Il est plus simple de s’accrocher à la destruction causée par l’Autre qu’à celle causée par soi « . Mais ce renforcement de la puissance coloniale dont on fait une » puissance infinie et inentamable » joue aussi comme un leurre, un refuge et une protection et tout se passe comme si les Algériens supposés libres ne souhaitaient pas vraiment se débarrasser du pacte colonial. Le livre se termine ou presque sur de très intéressantes analyses du phénomène de possession (qui permettent un ultime retour et hommage à Frantz Fanon). Quand l’ex-colonisé reste possédé (envoûté) par le fantôme du colonisateur, il n’est que faussement libéré.

Denise Brahimi

Le trauma colonial

une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’oppression coloniale en algérie (2018, éditions la découverte, Paris)

Le trauma colonial

Une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’offense coloniale en Algérie (2018, éditions Koukou, Alger)

C’est en tant que psychologue clinicienne et psychanalyste que, dès 2002 (à Paris), et 2006 (à Alger), Karima Lazali entreprend une enquête clinique sur les incidences psychiques de la guerre civile qui a eu lieu en Algérie, de décembre 1991 à février 2002, opposant divers groupes islamistes aux forces de l’état. Ses travaux cliniques débouchent sur des conclusions « inattendues » : derrière le discours des sujets qui évoquent cette guerre, une autre guerre est encore présente et agissante, en palimpseste, celle qui a mis fin à 130 ans d’occupation coloniale par la France ; cette ombre portée produirait ainsi un brouillage dans les mémoires qui rendrait illisible et inaudible tout récit.

En 2006, lorsque Karima Lazali commence son activité d’analyste à Alger, les voix des analystes parviennent difficilement à se faire entendre en Algérie ; de nombreux intervenants canadiens se sont précipités pour tenter d’occuper le premier plan, en proposant des kits complets d’intervention post-traumatiques à « efficacité rapide » (élaborés sur un modèle comportementaliste). En réaction à cette offensive quelques initiatives , pour la plupart non institutionnelles, suscitent un élan d’espoir, auquel j’ai tenté de participer.

Lors de « l’année de l’Algérie » qui s’est déroulée en France en 2003, eut lieu à Lyon un colloque Franz Fanon organisé par le service de toxicomanie de l’Hôtel-Dieu de Lyon en partenariat avec l’équipe de toxicomanie de l’hôpital Franz Fanon de Blida. Ce colloque dont le thème était Toxicomanie et représentations avait pour dessein de réactualiser la mémoire de Franz Fanon dont les travaux confirmaient l’existence « d’un rapport de soutènement entre la langue et la collectivité » , ses propositions étant encore opérantes dans une clinique où l’incroyable de l’acte d’extrême existence posé par l’exil, la folie des déchainements traumatiques et le rappel incessant des maux du corps et des images internes peuvent tramer les paroles des sujets.

C’était aussi une manière de faire découvrir Frantz Fanon aux Lyonnais qui le méconnaissaient alors qu’il y a fait ses études de médecine puis sa spécialité de psychiatrie et de nombreuses publications . Son livre Peau noire, masques blancs, aurait dû normalement être sa thèse mais cela a été catégoriquement refusé par le professeur Jean Dechaume (hôpital Edouard Herriot). Frantz Fanon a ensuite suivi le conseil d’un assistant du service (Charles Geronimi ?) en optant pour un sujet plus académique Un cas de maladie de Friedrich avec délire de possession. Peu après sa soutenance de thèse, en 1953, il devient chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida et s’engage rapidement au côté des résistants algériens pour l’indépendance de l’Algérie. Il démissionne en 1956 en s’adressant à Robert Lacoste qui était alors ministre de l’Algérie. Dans sa lettre de démission, Frantz Fanon dit son refus d’assumer un rôle d’aliéniste Européen complice d’un pouvoir colonialiste répressif et son refus de participer à l’institutionnalisation du racisme, voici un passage de sa lettre : « Monsieur le Ministre, |…] La folie est l’un des moyens qu’a l’homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que, placé à cette intersection, j’ai mesuré avec effroi l’ampleur de l’aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l’homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d’affirmer que l’Arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Le statut de l’Algérie? Une déshumanisation absolue. Or, la partie absurde était de vouloir coûte que coûte faire exister quelques valeurs alors que le non-droit, l’inégalité, le meurtre multi quotidien de l’homme était érigé en principe législatifs […] Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte sous le fallacieux prétexte qu’il n’y a rien d’autre à faire. Pour toutes ces raisons, j’ai l’honneur, Monsieur le Ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie, avec l’assurance de ma considération distinguée ».

Ce long détour, qui m’a permis de donner la parole à Frantz Fanon, s’imposait, tant les travaux de Karima Lazali s’inscrivent, à mon sens, dans la filiation Fanonienne.

Ce long détour, qui m’a permis de donner la parole à Frantz Fanon, s’imposait, tant les travaux de Karima Lazali s’inscrivent, à mon sens, dans la filiation Fanonienne.

Après La parole oubliée (Editions Erès 2015), Karima Lazali, signe dans le trauma colonial son second ouvrage psychanalytique, co-édité en France par les éditions La découverte et en Algérie par les éditions Koukou. Entre les deux éditions il n’y a pas de différence de contenu observable mais des différences de forme : la représentation de la première de couverture renvoie pour chaque édition un message symbolique différent à décodage interne. On peut également noter que dans le sous-titre l’édition française a retenu « l’oppression coloniale », plutôt que « l’offense coloniale » comme dans l’édition algérienne. Question de sensibilité ? Et le signifiant « Algérie » est écrit avec une majuscule dans l’édition algérienne, et en minuscule, par choix éditorial, dans l’édition française.

Les questions qu’elle y aborde ont fait l’objet de peu de travaux. Parmi les rares prédécesseurs, hormis Franz Fanon nous devons citer : Octave Mannoni et Edward Saïd ; tous trois ne faisant, à ma connaissance, guère l’objet de références pour les analystes français mais l’étant pour les littéraires, principalement ceux de la sphère anglo-saxonne et hispanique.

Pour mener l’enquête, Karima Lazali, ne s’appuie pas textuellement sur la parole des patients ; il n’y a pas trace de récits de patients, confidentialité oblige et sans doute aussi pour éviter tout mouvement de séduction analyste/analysant car comme on le sait les analysants s’empressent toujours de lire les écrits de leurs analystes. Mais on peut aussi penser que ce blanc vise à dépasser les histoires personnelles de chaque patient pour se concentrer sur la Grande Histoire ; celle qui a concerné deux nations qui à cette époque n’étaient pas séparées que par la Méditerranée. Son travail rend compte du temps psychologique nécessairement long que nécessite la perlaboration des souvenirs : pour que les restes de paroles déposées en surface évoquant la guerre civile récente puissent déterrer, à la faveur de multiples régressions formelles, les traces ensevelies dans la mémoire.

L’enquête « transdisciplinaire » courageusement menée par l’analyste Karima Lazali propose d’interpeller d’autres disciplines, principalement la littérature et l’histoire. Et ici l’enquête qui aurait pu s’avérer possiblement périlleuse parvient à atteindre ses objectifs : l’usage d’autres textes utilisés comme porte-voix, au lieu d’accroître le pas de côté habituellement opéré lors de l’interprétation de textes littéraires ou lors de l’interprétation de récits d’analysants, contribue au contraire à le réduire.

Dans ce dialogue, avec les autres disciplines, voulu par l’auteur, l’écueil de ne pas être entendu par les interlocuteurs peut être évité à la condition que chaque protagoniste accepte de traduire les concepts analytiques freudiens utilisés par Karima Lazali en se les réappropriant dans sa propre discipline; réappropriation nécessaire tenant compte des contextes socioculturels en place comme l’indiquait Edward Saïd dans « Freud et le monde extra-européen ». La traduction opérée par Karima Lazali pour s’adresser aux autres disciplines nécessite une réciprocité.

Quelques exemples de traduction :

• L’analyste considère le patient comme étant actif « Dès lors que le patient parle, il devient actif, de victime il devient acteur de son histoire même si (et parce que) son discours est émaillé de plaintes, de douleurs, de sentiments d’anéantissement, d’exil etc. … »

• Pour l’analyste la mémoire n’a pas forcément un déroulement chronologique (correspondant au temps calendaire), le temps est anachronique et la circulation des souvenirs peut évoluer dans des allers et des retours. Certains historiens ont pu s’appuyer sur ce modèle de temps anachronique comme par exemple Nicole Loraux le fait dans « La cité divisée » que Karima Lazali cite dans cet ouvrage.

• L’analyste utilise une méthode d’enquête qui procède par inférence, avec une flèche du temps qui peut s’inverser en partant de l’actuel vers le passé

• Au contraire des autres sciences, l’enquête de l’analyste peut se réaliser dans les trois dimensions dans le même instant T.

Le courage de Karima Lazali est aussi présent dans son désir de s’adresser, au-delà des lecteurs spécialistes, à tous les lecteurs dans une langue à la fois audible, exigeante et singulière : « Une langue accessible aux deux sociétés ici et là » de part et d’autre de la Méditerranée. C’est ce qui expliquerait l’absence de recours aux travaux spécialisés sur la transmission psychique : pas de référence à Maria Torok et Nicolas Abraham, ni à Janine Altounian, ni à Alice Cherki…etc.

Son projet est aussi de contribuer « au passage [de ce savoir] vers le collectif » ; passage qui, malgré les nombreux travaux déjà réalisés par les historiens, n’aurait pas encore eu lieu.

Le recours à la littérature algérienne, de l’époque coloniale et de l’époque contemporaine, est utilisé « pour retrouver quelque chose d’un texte effacé pour sortir du brouillage mémoriel ». Cette lecture/écoute fait l’objet d’attention flottante (qualité exigée dans l’écoute analytique) d’où se dégagent des signifiants spécifiques de cette clinique post-traumatique. Parmi les signifiants lazaliens soulignons les plus singuliers : le trauma (et non le traumatisme, ce qui est une manière de souligner le paradoxe inhérent au « trauma » où coexistent un ordre de l’impossible à oublier, articulé dans le même temps avec son effacement) ; LRP qui est l’acronyme de langage, religion et politique ; les blancs…etc.

Le blanc est ici un signifiant récurrent : « le colonialisme a passé au blanc ce qui ne l’était pas » et a inscrit un trou, « résultat d’un ratissage symbolique qui continue d’opérer par forclusion ».

Et nous continuons de rêver que de ce « blanc assourdissant » à potentialité de paroles pourrait un jour, demain ? , surgir …

Fafia Djardem

Karima Lazali présentera le trauma colonial lors d’une conférence qui aura lieu le samedi 30 mars à la bibliothèque de la Part Dieu de 13H45 à 17H.

« CIAO GLIBETTES ET POULES SUSSEX » de Frédérique Olivier-Ghauri, (Entreprendre Editions : Elix, 2018)

Ce livre porte un sous-titre assez inhabituel : Roman historique autobiographique dont on se dit après coup qu’il donne une idée assez juste de son contenu et des intentions de son auteure. Ce qui s’explique par le fait qu’il s’agit d’une autobiographie élargie à une famille tout entière. Le point de départ de l’auteure n’est pas elle-même mais plutôt sa mère dont l’histoire en effet est assez surprenante voire énigmatique pour que sa fille ait eu la volonté d’en comprendre le sens. En effet cette mère, appartenant à une famille de colons français en Tunisie, a quitté en 1958 le pays devenu indépendant, mais elle y est retournée finalement après près de 60 ans et c’est là qu’elle a voulu finir sa vie, comme elle l’y avait commencé.

Cependant la mère de Frédérique, dont la vie est très peu évoquée, n’est que le personnage final d’une longue suite de générations qui commence plus d’un siècle auparavant, lorsque les plus lointains ancêtres dont il sera question quittent leur pays l’Allemagne (Oberbergen dans le Grand Duché de Bade) pour aller non pas certes chercher fortune en Algérie mais beaucoup plus modestement pour tenter d’y trouver les moyens de la plus élémentaire survie. Après quoi le parcours de cette famille se développe géographiquement en trois parties, évoquées par celles du livre qui se passe successivement en Algérie, en Tunisie et en France.

Cependant la mère de Frédérique, dont la vie est très peu évoquée, n’est que le personnage final d’une longue suite de générations qui commence plus d’un siècle auparavant, lorsque les plus lointains ancêtres dont il sera question quittent leur pays l’Allemagne (Oberbergen dans le Grand Duché de Bade) pour aller non pas certes chercher fortune en Algérie mais beaucoup plus modestement pour tenter d’y trouver les moyens de la plus élémentaire survie. Après quoi le parcours de cette famille se développe géographiquement en trois parties, évoquées par celles du livre qui se passe successivement en Algérie, en Tunisie et en France.

S’agissant d’une famille qui à l’origine est venue d’Allemagne et qui s’est associée assez vite avec des représentants de l’immigration maltaise en Algérie, on fait le constat de la grande diversité ethnique qui caractérise les colons dits français venus s’établir au Maghreb. On se dit que celui-ci a au moins un peu fonctionné comme le « melting pot » dont on parle à propos du peuplement des Etats-Unis d’Amérique. Avec cette différence que les indigènes qui vivaient sur les terres d’Amérique où se sont installés ces immigrants ont été globalement éliminés (le mot est un euphémisme) tandis que les indigènes d’Algérie et de Tunisie ont finalement réussi à récupérer les terres dont ils avaient été spoliés ! Une différence de taille, d’autant que l’auteure de ce livre rappelle plusieurs fois le péché originel qu’a été cette spoliation et l’inconscience avec laquelle l’ont pratiquée les gens de sa famille, jusqu’à la génération de sa mère semble-t-il.

Cependant le livre de Frédérique Olivier-Ghauri ne se présente pas comme une mise en accusation ni d’ailleurs comme un acte de contrition, il ne s’agit pas d’une réflexion politique, et le retour en arrière sur ce qui appartient désormais à l’histoire relève plutôt de ces généalogies familiales si fort à la mode aujourd’hui. S’il y a bien un sentiment fort qui s’en dégage, et qui est de l’ordre de la consternation, il est inspiré par l’effroyable mortalité qui a marqué ces premières générations. Le nombre d’enfants morts en bas âge est absolument considérable, sans parler de leurs mères qui souvent ne leur ont survécu que de très peu. La cause en est évidemment la rudesse des conditions de vie, la rigueur extrême du climat, l’impossibilité d’une hygiène même sommaire et l’absence totale de médecins et de médicaments. Il est impossible de ne pas être bouleversé par ce qui apparaît comme un véritable massacre, impossible aussi d’oublier que tel a été le prix à payer pour une prise de possession qui a changé de sens lorsqu’elle est devenue progressivement une forme d’exploitation égoïste et une criante injustice. Il est vrai que l’auteure est beaucoup mieux renseignée sur la partie tunisienne de l’histoire familiale que sur ce qui a précédé. Pour l’essentiel, la famille a vécu alors dans le petit village de Eddekhila, proche de Tebourba. Il lui a été beaucoup plus facile de récupérer des renseignements et des témoignages sur ce deuxième temps historique que sur tout ce qui a précédé.

Il semble bien que dès cette époque personne ne savait l’origine du nom bizarre omniprésent dans les archives familiales : « Wursthorn », nom évidemment allemand que portait Wendelin, le premier émigré de la famille, arrivé en Algérie au mois d’août 1853 et d’ailleurs tout à fait ignorant lui aussi de ce que pouvait bien être ce pays dans lequel il débarquait. Que les voyages forment la jeunesse est tout à fait certain mais qu’ils l‘instruisent est beaucoup moins évident. Il est clair que dans ce cas, l’urgence des tâches à accomplir a longtemps enfermé les colons dans le repli sur soi. Les choses commencent à changer lorsque la vie quotidienne devient plus facile ou en tout cas moins dure. On a dans le livre l’exemple d’une femme de la famille qui à partir des années 30 du siècle dernier a pu se forger une personnalité originale et relativement ouverte sur son environnement. Il s’agit de Paulette, la grand-mère de l’auteure, qui vivra jusqu’en 2010, et on peut supposer que sa propre mère, fille de Paulette, l’a aidée à composer ce portrait original.

Il semble bien que dès cette époque personne ne savait l’origine du nom bizarre omniprésent dans les archives familiales : « Wursthorn », nom évidemment allemand que portait Wendelin, le premier émigré de la famille, arrivé en Algérie au mois d’août 1853 et d’ailleurs tout à fait ignorant lui aussi de ce que pouvait bien être ce pays dans lequel il débarquait. Que les voyages forment la jeunesse est tout à fait certain mais qu’ils l‘instruisent est beaucoup moins évident. Il est clair que dans ce cas, l’urgence des tâches à accomplir a longtemps enfermé les colons dans le repli sur soi. Les choses commencent à changer lorsque la vie quotidienne devient plus facile ou en tout cas moins dure. On a dans le livre l’exemple d’une femme de la famille qui à partir des années 30 du siècle dernier a pu se forger une personnalité originale et relativement ouverte sur son environnement. Il s’agit de Paulette, la grand-mère de l’auteure, qui vivra jusqu’en 2010, et on peut supposer que sa propre mère, fille de Paulette, l’a aidée à composer ce portrait original.

Le lecteur, lui, est aidé à comprendre et à imaginer par un nombre important de photographies, plus ou moins bonnes mais qui forcément le deviennent de plus en plus au fil du temps. Certaines d’entre elles sont commentées de façon tout à fait judicieuse et amusante par la narratrice du récit qui prend appui sur ces images pour faire revivre concrètement le passé. La période du retour en France, après la fin du Protectorat, est loin d’être présentée comme la plus facile ou la plus plaisante à vivre, tant il est vrai que les ex-colons tunisiens n’avaient eu aucun rapport auparavant avec la partie albigeoise de la famille (d’où venait Yvon, mari de Paulette), et qu’ils n’ont eu aucune bonne raison de se sentir accueillis dans ce Tarn inconnu sinon hostile, en tout cas éloigné à tous égards du monde méditerranéen.

Il est intéressant que ce livre nous fasse connaître certains de ceux qu’après 1962 on a appelés les rapatriés, car si beaucoup d’entre eux ont maintenant raconté leur histoire et celle de leur famille, c’est généralement sinon toujours de rapatriés d’Algérie qu’il s’agit. Frédérique Olivier-Ghauri s’est aidée du travail d’un historien tunisien, Slim Jemaï, et elle fait référence à un cinéaste bien connu, Férid Boughédir, dont les films, en effet, portent témoignage sur la période dont elle parle elle-même. Profitons-en pendant qu’il existe encore des témoins pour nous en transmettre le souvenir.

Denise Brahimi

« LES DERACINES DE CHERCHELL » de Kamel Kateb, Nacer Melhani, M’hamed Rebah

Camps de regroupement dans la guerre d’Algérie (1954-1962) (INED Editions 2018)

La pratique généralisée du regroupement des populations des campagnes algériennes en camps de regroupement pendant la guerre d’Algérie a touché plus de 2 millions de personnes, chiffre qui, ajouté à celui de différentes formes de déplacements porte à 40% le nombre d’Algériens ayant dû quitter leur lieu de résidence. Pour autant, malgré l’ampleur du phénomène, il n’a pas suscité jusqu’à une époque récente la production de beaucoup d’œuvres, écrites ou cinématographiques. Il y a, bien sûr la base d’observation remarquable fournie par le rapport Rocard (1959), repris et réétudié par Sylvie Thénault en 2003 (Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d’Algérie), et la thèse de sociologie fondatrice de Michel Cornaton (Les regroupements de la décolonisation en Algérie, 1967 Editions ouvrières, réédité chez l’Harmattan en 1998). Puis on observe un long silence, qui est en train de se briser. Citons entre autre la thèse de Fabien Sacriste en 2014, le livre de Slimane Zeghidour « Sors la route t’attend », le film « Sur les traces des camps de regroupement » de Saïd Oulmi, prochainement le film de Dorothée Kellou, la traduction en français du livre « Architecture of conterrevolution. The French army in northern Algeria, de Samia Henni. Matière, nous l’espérons à une manifestation à organiser en 2019…

Le livre qui fait l’objet du présent article s’ajoute à cette résurgence remarquable. Il traite, sur la base du recueil de témoignages, de l’impact que l’implantation de 13 centres de regroupement dans l’arrondissement de Cherchell. Fruit d’une coopération entre chercheurs algériens et français, il apporte un éclairage précieux sur le bouleversement qu’a apportés cette politique de déplacement de populations dans un territoire de 72458 habitants, où 21996 personnes (provenant d’un secteur de montagne de 37938 habitants !)) ont été « regroupées ». L’ouvrage synthétise en effet des éléments historiques, des données d’archives, des apports de géographie sociale, rappelle les données principales de la politique de regroupement, et les confronte à des récits de vie de personnes regroupées, et quelques témoignages de militaires, malheureusement qui n’ont pas été actifs dans ces camps mais dans d’autres régions. Autre élément intéressant, ce livre nous fait vivre un « avant », un pendant » et un « après », permettant de mieux mesurer la transformation provoquée par ce déplacement dans la structure d’un territoire, comme dans la vie de personnes et de familles. Deux de ces camps, Messelmoun et Bouzerou (Bouhriz aujourd’hui) ont subsisté et sont aujourd’hui des agglomérations (une commune, même, dans le cas de Messelmoun).

Le livre qui fait l’objet du présent article s’ajoute à cette résurgence remarquable. Il traite, sur la base du recueil de témoignages, de l’impact que l’implantation de 13 centres de regroupement dans l’arrondissement de Cherchell. Fruit d’une coopération entre chercheurs algériens et français, il apporte un éclairage précieux sur le bouleversement qu’a apportés cette politique de déplacement de populations dans un territoire de 72458 habitants, où 21996 personnes (provenant d’un secteur de montagne de 37938 habitants !)) ont été « regroupées ». L’ouvrage synthétise en effet des éléments historiques, des données d’archives, des apports de géographie sociale, rappelle les données principales de la politique de regroupement, et les confronte à des récits de vie de personnes regroupées, et quelques témoignages de militaires, malheureusement qui n’ont pas été actifs dans ces camps mais dans d’autres régions. Autre élément intéressant, ce livre nous fait vivre un « avant », un pendant » et un « après », permettant de mieux mesurer la transformation provoquée par ce déplacement dans la structure d’un territoire, comme dans la vie de personnes et de familles. Deux de ces camps, Messelmoun et Bouzerou (Bouhriz aujourd’hui) ont subsisté et sont aujourd’hui des agglomérations (une commune, même, dans le cas de Messelmoun).

Sidi Semiane marabout. Ph Nacer Melhani

Les populations berbérophones du massif séparant la plaine du Haut Chéliff de la plaine côtière vivaient dans un habitat dispersé, fait de petits hameaux. La vie traditionnelle conservatrice, maraboutique, reposait sur l’entraide (la Touiza). L’autoconstruction était la règle, comme les pratiques agraires ancestrales. L’accès à l’école, coranique et a fortiori européenne, et à la médecine était quasi inexistant. Les structures tribales anciennes, avec notamment l’accès à des terres communautaires, ont disparu après les différentes révoltes du 19ème siècle, la mise sous séquestre de terres. Les populations qui seront concernées par ces déplacements vivent en autosubsistance, sans aucun élément de confort « moderne » (accès à l’eau, à l’électricité…).

Lorsque les premiers maquis se créent dans le secteur, l’évacuation de ses populations est entreprise avec une brutalité que soulignent tous les témoins. Ces familles souvent sans les hommes jeunes, restés cachés dans les forêts, se retrouvent dans des conditions sommaires et une promiscuité nouvelles pour elles, dans des camps à peine aménagés. Des témoignages relatent la mendicité à laquelle les enfants étaient contraints pour obtenir de la nourriture. Ceci confirme le constat fait par le rapport Rocard et différents documents produits par les inspections mises en place à sa suite. Cette stratégie sensée séparer les populations des maquis du FLN s’est très vite avérée stérile. « Les conditions de vie se sont détériorées pour la majorité des regroupés et la misère individuelle de certains est devenue une misère collective, rendant contre-productive la stratégie élaborée ». Par ailleurs, la coupure avec les moudjahidin s’avère peu efficace, selon divers témoignages.

Viendront après 1959 des démarches très médiatisées prétendant faire de ces camps des « villages nouveaux ». Les effets de cette nouvelle approche seront peu sensibles, aux yeux des témoins interrogés dans ce livre.

Viendront après 1959 des démarches très médiatisées prétendant faire de ces camps des « villages nouveaux ». Les effets de cette nouvelle approche seront peu sensibles, aux yeux des témoins interrogés dans ce livre.

L’ouvrage relate le vécu des déplacés vu de différents points de vue, les femmes, les enfants…

Pour les femmes, leur rôle essentiel dans le mode de vie traditionnel, qui s’est encore affirmé dans l’aide logistique apportée aux maquis, se détériore, dans les camps, se restreignant au domestique. Pire, quelques témoignages mentionnent des cas de viols, de la part de militaires ou de harkis, notamment quand elles sont sans hommes pour les protéger.

Les enfants, eux, ont pu bénéficier d’un meilleur accès à la scolarisation. « Les CRP ont créé les conditions d’une scolarisation d’un grand nombre d’enfants qui, du fait de la dispersion de l’habitat et de l’éloignement des agglomérations dotées d’écoles, n’auraient, sinon, jamais eu accès à l’instruction ». Néanmoins cela n’aurait concerné que 39% des garçons et 26,9% des filles, en 1960.

Les camps dépendent à la fois de SAS et de la hiérarchie militaire, ce qui rend leur gestion parfois confuse.

A la fin de la guerre, des manifestations nationalistes auront lieu dans plusieurs des camps, montrant la diffusion du sentiment national, et l’échec de la politique d’éloignement comme de celle de l’offre de services dans ces camps. Des archives confirment ce fait en particulier dans les camps de la côte (Novi, Messelmoun, Bouzerou…), à la différence des camps de montagne s’apparentant plus à des « resserrement », selon les classifications administratives. Dans ces derniers, la propagande nationaliste pénétrait moins.

Lorsque la guerre s’achève, les nouvelles autorités incitent les populations à retourner dans leurs villages. Certaines le font, mais se trouvent confrontées à la destruction de leurs maisons, à des terres redevenues incultes. Le plus grand nombre semble avoir été définitivement déraciné, et de nouvelles trajectoires de vie en découlent, avec l’accès à des emplois salariés, quelquefois à l’éducation, la formation professionnelle. C’est ainsi une grande partie de la population qui abandonne son mode de vie rural antérieur et les territoires où elle vivait.

Les témoins mentionnent aussi que même pour les familles s’étant réimplantées dans leurs espaces de montagne, la décennie noire les a une nouvelle fois très souvent fait rejoindre des zones plus denses où leur sécurité leur est apparue meilleure.

Ce territoire est probablement assez représentatif de ce qui s’est passé dans de nombreuses régions d’Algérie, où il a été violemment mis fin à un mode de vie rural certes frugal, mais encore ancré dans des traditions sociales, culturelles et familiales. Le déplacement a été un bouleversement dans les modes de vie, à tous les sens du terme, avec tous les traumatismes qui l’accompagnent, mais aussi les nombreux cas de résilience individuelle ou familiale qui peuvent aussi en résulter.

Le livre se termine par plusieurs portraits de témoins et de leurs trajectoires de vie, souvent dramatiques, mais aussi riches en réussites, petites ou grandes.

Ce beau travail sur la transformation forcée d’un territoire et de ses habitants devrait donner exemple à d’autres recherches dans d’autres régions. Il y a là des clés de compréhension des transformations radicales qu’ont connues l’Algérie et les Algériens à l’occasion de la guerre et des méthodes mises en œuvre pour la mener, mais aussi dans les années qui ont suivi, tout aussi bouleversantes, pour d’autres raisons.

Michel Wilson

« L’ALGERIE A GAUCHE 1900-1962 » de Claire Marynower (Paris, PUF, 2018)

Il s’agit d’un livre utile, non seulement parce qu’il a tout le sérieux d’un livre universitaire, provenant d’une thèse soutenue par l’auteure (actuellement enseignante à l’institut d’études politiques de Grenoble) mais aussi parce qu’il lutte judicieusement contre une vision trop binaire des positions politiques dans l’Algérie coloniale, qui aurait été répartie entre d’une part les partisans de l’indépendance et de l’Etat national et d’autre part les tenants de la présence française dans le pays colonisé. Même si on admet que cette partition ne recouvre pas exactement l’opposition entre populations d’origine européenne ou locale (algéro-berbéro-musulmane), on a tendance à ne voir que des exceptions plus ou moins négligeables dans les groupes qui ont essayé de trouver des positions intermédiaires, surtout lorsqu’ils ont continué à les affirmer jusqu’à la fin de la colonisation, lorsque la victoire des nationalistes algériens étaient déjà assurée. Or c’est très exactement ce qui caractérise le parti socialiste en Algérie, le seul auquel l’auteur s’intéresse sous le nom de gauche et encore ne l’a-t-elle étudié que dans l’ouest du pays, c’est-à-dire en Oranie. Le travail universitaire étant fort exigeant, notamment dans l’examen minutieux des sources sur lesquelles il s’appuie, il implique ce genre de limitation, qui est garante de sa fiabilité. On ne saurait donc s’en plaindre, même si on souhaiterait parfois que les notes infrapaginales aient été rejetées à la fin du livre, mais c’est la preuve que la lecture de celui-ci est suffisamment intéressante pour qu’on souffre du moindre retardement. Le livre d’ailleurs est parfaitement clair, réparti en 5 chapitres qui sont globalement chronologiques faisant se succéder la période 1900-1939 et la période 1940-1962, au profit de la première. Cependant loin de s’en tenir à une succession d’événements, il s’efforce de faire place à d’autres aspects liés à la vie quotidienne et aux histoires individuelles concrètes, consacrant un chapitre (le deuxième) à des « portraits du socialiste d’Algérie » ou encore, sous le titre « militer à gauche en Algérie » à des formes d’expression collective telles que grèves, campagnes électorales, meetings etc .

« L’Algérie à gauche » pose aussi des questions fondamentales plus théoriques et d’ailleurs très attendues telles que « Peut-on être socialiste et colonialiste ? » ce qui d’une certaine façon ne cesse d’être au cœur du livre et en tout cas dans l’esprit de ses lecteurs. Or autant le dire tout de suite, car l’auteure du livre ne cherche pas à tricher avec les faits, qu’ils plaisent ou non : la réponse à cette question est oui, oui puisque les socialistes d’Algérie l’ont fait pendant plusieurs décennies. Reste après cela, et c’est le travail de l’historienne, à montrer les nuances (et les difficultés) que cette position comporte.

« L’Algérie à gauche » pose aussi des questions fondamentales plus théoriques et d’ailleurs très attendues telles que « Peut-on être socialiste et colonialiste ? » ce qui d’une certaine façon ne cesse d’être au cœur du livre et en tout cas dans l’esprit de ses lecteurs. Or autant le dire tout de suite, car l’auteure du livre ne cherche pas à tricher avec les faits, qu’ils plaisent ou non : la réponse à cette question est oui, oui puisque les socialistes d’Algérie l’ont fait pendant plusieurs décennies. Reste après cela, et c’est le travail de l’historienne, à montrer les nuances (et les difficultés) que cette position comporte.

Ce qui est intéressant entre autres dans son histoire est le fait qu’elle concilie une attitude théorique constante, celle qu’on vient de souligner, et par ailleurs le constat d’un parcours en dents de scie, faisant alterner les moments (plutôt rares) où les socialistes semblent avoir le vent en poupe et d’autres où il descend parfois jusqu’au plus bas, comme le révèle le nombre de ses adhérents. Il est évident que ces variations sont liées à un certain nombre d’événements, mais l’auteure les rappelle pour mémoire sans y insister, comme si elle ne souhaitait pas en recommencer le récit lorsqu’ils sont connus. C’est ainsi qu’elle ne revient pas sur le sort de ce qu’on appelle les accords Blum-Violette ou plutôt sur l’histoire de leur échec déployé dans le temps à travers plusieurs années. C’est un point sur lequel on retrouve sa volonté de ne pas s’en tenir aux aspects purement politiques de son sujet.

En revanche, elle donne de l’importance, et sans doute a-t-elle tout à fait raison, à quelques personnages qui ont joué un rôle déterminant. Au nombre de ceux-ci un homme bien davantage connu comme historien, plutôt que comme acteur de l’histoire. Il s’agit de Charles-André Julien dont elle rappelle à la dernière page de son livre, ce qui est un signe de l’importance qu’elle lui accorde, qu’il « n’est pas seulement un grand historien du Maghreb, c’est aussi l’ancien élu socialiste d’Oran en 1919, l’ancien membre de la commission coloniale de la SFIO, qui a contribué à l’écriture de la motion sur l’Afrique du Nord au congrès national de 1936. »

En revanche, elle donne de l’importance, et sans doute a-t-elle tout à fait raison, à quelques personnages qui ont joué un rôle déterminant. Au nombre de ceux-ci un homme bien davantage connu comme historien, plutôt que comme acteur de l’histoire. Il s’agit de Charles-André Julien dont elle rappelle à la dernière page de son livre, ce qui est un signe de l’importance qu’elle lui accorde, qu’il « n’est pas seulement un grand historien du Maghreb, c’est aussi l’ancien élu socialiste d’Oran en 1919, l’ancien membre de la commission coloniale de la SFIO, qui a contribué à l’écriture de la motion sur l’Afrique du Nord au congrès national de 1936. »

Autre figure remarquable dont elle parle bien, celle de Lisette Vincent, pour laquelle elle s’appuie sur le livre que lui a consacré Jean-Luc Einaudi. Non sans rappeler qu’après l’expérience des Brigades internationales, après son retour à Oran en mars 1939, elle passe au Parti communiste. Et ce au moment où d’autres militants reprochent au Parti communiste sa responsabilité dans la chute de la république espagnole.

Il est certain que la scission entre Parti socialiste et PC a été une épreuve difficile pour le premier, qui explique un anticommunisme dont l’auteure signale des exemples chez les socialistes d’Oran. Cependant, et s’il fallait s’en tenir à deux grands traits qui sont fondamentaux pour caractériser ceux-ci, ou pourrait dire, suivant en cela Claire Marynower, que ce sont les suivants : d’une part leur croyance absolue en la légitimité du fait colonial, et d’autre part leur sous-estimation du courant nationaliste (ce en quoi d’ailleurs ils ne sont pas les seuls, il semble bien que tous les tenants de la présence française se sont bercés très longtemps de cette illusion).

Les socialistes y voyaient cependant une condition fondamentale, à savoir l’application de réformes dont ils ont donné plusieurs fois une idée très précise. Mais c’était en un temps où l’idée de « réforme » commençait seulement à perdre de sa crédibilité, et sans doute ont-ils contribué à semer le doute sur ce terme destiné à devenir péjoratif. Les penseurs et les militants politiques dont le socialistes font partie ne parviennent pas semble-t-il à se remettre de ce discrédit.

Denise Brahimi

« LES ORPHELINS DE CONSTANTINE EN HAUTE-SAVOIE 1959-1962, des pas dans la neige »

(Paris, éditions Non Lieu, 2018) Tatiana Benfoughal, Alban Bogeat, Jocelyne Jacquard

Les auteurs dont les noms sont cités en couverture du livre en ont pris l’initiative et ont largement contribué à l’écrire, cependant beaucoup d’autres sont présents pour des extraits plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, notamment les « orphelins de Constantine » évoqués dans le titre et qui sont les principaux personnages de cette histoire. Sont également convoqués quelques spécialistes de l’histoire du Maghreb en tant que cautions scientifiques mais le livre ne se veut pas historique ni politique, sinon indirectement, et la seule des sciences sociales et humaines qui s’y trouve revendiquée est l’anthropologie. Par ailleurs le livre est illustré de très nombreuses photos qui ont valeur de documents et soutiennent les témoignages individuels en leur conférant un aspect humain très concret, ce livre ne visant que très peu (dans quelques pages de la conclusion) à un  apport théorique. Le sous-titre « des pas dans la neige », veut sans doute renforcer ce caractère concret, et il a de plus une valeur poétique, mais il faut bien reconnaître que pour les enfants et adolescents d’origine algérienne (c’est ainsi que l’on dirait aujourd’hui) qui sont les principaux personnages du livre, la neige n’a pas été une découverte due à leur venue en Savoie, car elle ne manque pas dans la région de Constantine d’où ils sont tous originaires. Il est vrai que l’histoire qui nous est contée commence en été, l’été 1959, et n’était pas destinée à durer comme elle l’a fait pendant quelques hivers—ce qui a entraîné la nécessité de leur fournir, dès la première année, une garde-robe adaptée !

apport théorique. Le sous-titre « des pas dans la neige », veut sans doute renforcer ce caractère concret, et il a de plus une valeur poétique, mais il faut bien reconnaître que pour les enfants et adolescents d’origine algérienne (c’est ainsi que l’on dirait aujourd’hui) qui sont les principaux personnages du livre, la neige n’a pas été une découverte due à leur venue en Savoie, car elle ne manque pas dans la région de Constantine d’où ils sont tous originaires. Il est vrai que l’histoire qui nous est contée commence en été, l’été 1959, et n’était pas destinée à durer comme elle l’a fait pendant quelques hivers—ce qui a entraîné la nécessité de leur fournir, dès la première année, une garde-robe adaptée !

La venue de ces jeunes garçons en Haute–Savoie pendant l’été 1959 n’a rien d’extraordinaire, bien au contraire, c’était l’usage, au temps de l’Algérie encore française, d’en envoyer un certain nombre en divers endroits de France dans le cadre de colonies de vacances, ce qui n’impliquait nullement une adaptation à des habitudes et à des mœurs qu’il avaient à peine le temps d’entrevoir. La particularité de la colonie de vacances qui est à l’origine de cette aventure humaine est qu’elle cesse très vite d’en être une, en tout cas pour un petit groupe de ces garçons qui ne retournent pas en Algérie, sans que les raisons de la décision prise à leur sujet soient tout à fait claires, ni pour eux ni pour nous. Vingt d’entre eux sont restés au terme du premier été, rejoints par sept autres l’année suivante. L’Algérie de l’époque, certes, selon un mot d’ordre connu, c’était (encore) la France, néanmoins entre la vie à Saint-Jeoire-en-Faucigny, petite ville de Haute-Savoie et la vie qu’avaient connue auparavant ces adolescents dans un orphelinat de Constantine, on imagine bien l’énormité des différences. Un nouveau sujet d’étonnement est donc que ces garçons se soient adaptés très simplement à cette nouvelle vie et qu’aucun d’entre eux semble-t-il, à aucun un égard, ne s’en soit jamais plaint, bien au contraire.

Sur la différence entre les deux lieux, le livre apporte un bon nombre d’éléments, constituant par exemple sur Saint-Jeoire une véritable petite monographie bien documentée. Mais c’est surtout l’accueil, simple et sans réserve, fait par les habitants de cette petite ville aux nouveaux arrivants, qui paraît remarquable aujourd’hui, en notre époque de grande tension à l’égard des migrants. Côté algérien, la position parvient à rester nuancée. Il est vrai que les enfants venaient de ce lieu bien particulier qu’est un orphelinat, et que l’évocation de celui où ils avaient vécu à Constantine ne saurait être flatteuse, mais la description qui en est faite n’est pas tire-larmes, et on se dit qu’il pouvait difficilement en être autrement. Quoi qu’il en soit, à Saint-Jeoire ces jeunes Algériens ont la joie de découvrir ce qu’il en est de la vie familiale, celle qu’on dirait normale et qui est la même pour eux que pour leurs petits camarades savoyards. Ce qui fait que tout conduit à penser que cette expérience, bien que ce ne soit pas tout à fait le mot qui convient (car il n’y a eu chez personne en cette affaire la volonté d’expérimenter) a été une réussite. Et sans aucun doute une réussite inespérée, étant données les circonstances et le moment où elle a lieu. Car de 1959 à 1962, on ne peut imaginer un pire moment historique pour le « vivre ensemble » entre Algériens et Français.

Sur la différence entre les deux lieux, le livre apporte un bon nombre d’éléments, constituant par exemple sur Saint-Jeoire une véritable petite monographie bien documentée. Mais c’est surtout l’accueil, simple et sans réserve, fait par les habitants de cette petite ville aux nouveaux arrivants, qui paraît remarquable aujourd’hui, en notre époque de grande tension à l’égard des migrants. Côté algérien, la position parvient à rester nuancée. Il est vrai que les enfants venaient de ce lieu bien particulier qu’est un orphelinat, et que l’évocation de celui où ils avaient vécu à Constantine ne saurait être flatteuse, mais la description qui en est faite n’est pas tire-larmes, et on se dit qu’il pouvait difficilement en être autrement. Quoi qu’il en soit, à Saint-Jeoire ces jeunes Algériens ont la joie de découvrir ce qu’il en est de la vie familiale, celle qu’on dirait normale et qui est la même pour eux que pour leurs petits camarades savoyards. Ce qui fait que tout conduit à penser que cette expérience, bien que ce ne soit pas tout à fait le mot qui convient (car il n’y a eu chez personne en cette affaire la volonté d’expérimenter) a été une réussite. Et sans aucun doute une réussite inespérée, étant données les circonstances et le moment où elle a lieu. Car de 1959 à 1962, on ne peut imaginer un pire moment historique pour le « vivre ensemble » entre Algériens et Français.

Lorsque cette terrible guerre s’achève, le nouvel Etat algérien cherche à récupérer tous ses ressortissants qui vivent en France, dont les « orphelins de Constantine » qui pour la plupart retournent en Algérie à la fin du mois d’août 1962. Les effets de ce retour sont inégaux, d’autant que la documentation à cet égard est partielle. Il est certain que le nouveau gouvernement algérien a fait de grands efforts pour qu’un grand nombre de jeunes gens destinés à assurer l’avenir du pays soient envoyés en formation dans plusieurs pays étrangers. Certains des « orphelins » en ont bénéficié, d’autres ont souhaité à plus ou moins court terme revenir en France mais les formalités administratives ont été considérables, et le livre rapporte un cas au moins illustrant la longueur et la difficulté des démarches. A plus long terme, il apparaît que certains d’entre ceux qui vivaient en Algérie ont particulièrement mal supporté la décennie noire ou plutôt la volonté féroce de leur inculquer le mode de vie islamiste—du fait que celui-ci impliquait, par-dessus tout, le renoncement à tout ce qu’ils avaient aimé et apprécié pendant leur séjour en France.

Une fois franchie cette terrible étape, le livre en vient à un bilan apaisé, « par-delà les années », d’où il ressort que pour ceux qui y ont participé— du moins pour les survivants car le temps a désormais fait son œuvre—l’histoire un peu improbable et pourtant vraie des orphelins de Constantine a joué dans le sens d’une ouverture d’esprit et d’une amitié maintenue, par delà les événements contraires, les frontières et les nationalismes exacerbés.

Globalement le livre est touchant, apparemment modeste dans ses ambitions, mais profond par les réflexions qu’il suscite, au-delà même de l’anthropologie.

Denise Brahimi

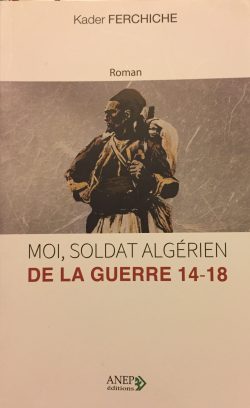

« MOI, SOLDAT ALGERIEN DE LA GUERRE 14,18 » de Kader Ferchiche (Alger, APEC, 2018, roman)

Il n’est pas inutile de préciser que ce livre est un roman car il pourrait aussi être l’œuvre authentique d’un Algérien ayant servi comme supplétif pendant la Première guerre mondiale. On sait qu’ils ont été nombreux et qu’on en parle de plus en plus, ce qui est bien la moindre des choses. Ici il semble que l’auteur Kader Ferchiche ait choisi d’aborder ce fait historique par le biais de la fiction, mais on se rend vite compte qu’il ne s’en appuie pas moins sur une forte documentation. D’autant plus que s’il y a un moment privilégié et relativement ponctuel dans le récit (1918-19, il permet aussi au romancier de tracer des perspectives dans la longue durée, pas moins d’un siècle jusqu’à aujourd’hui.

Le héros principal de cette histoire, l’Algérien Sassi Boutaleb, a en effet été réquisitionné pour aller faire la guerre des Français contre les Allemands, et il en est revenu gravement blessé, d’une manière irrémédiable, en sorte qu’il sait très bien que ses mois sont comptés. Et en effet il disparaît dans l’année qui suit son retour en Algérie après la fin de la guerre. C’est justement parce qu’il le sait et qu’il s’y attend qu’il veut laisser derrière lui un écrit pour dire son opinion sur cette guerre qui lui a été imposée et aussi, plus globalement, sur cette condition d’indigène qui aura été la sienne pendant toute sa vie. Il a ainsi rédigé un livre d’une centaine de pages mais n’a pas réussi à le faire publier de son vivant. C’est pourquoi il implore finalement toute personne qui trouvera un jour cet écrit d’essayer de le faire connaître, de toutes ses forces, le meilleur moyen étant bien sûr d’obtenir sa publication.

Le héros principal de cette histoire, l’Algérien Sassi Boutaleb, a en effet été réquisitionné pour aller faire la guerre des Français contre les Allemands, et il en est revenu gravement blessé, d’une manière irrémédiable, en sorte qu’il sait très bien que ses mois sont comptés. Et en effet il disparaît dans l’année qui suit son retour en Algérie après la fin de la guerre. C’est justement parce qu’il le sait et qu’il s’y attend qu’il veut laisser derrière lui un écrit pour dire son opinion sur cette guerre qui lui a été imposée et aussi, plus globalement, sur cette condition d’indigène qui aura été la sienne pendant toute sa vie. Il a ainsi rédigé un livre d’une centaine de pages mais n’a pas réussi à le faire publier de son vivant. C’est pourquoi il implore finalement toute personne qui trouvera un jour cet écrit d’essayer de le faire connaître, de toutes ses forces, le meilleur moyen étant bien sûr d’obtenir sa publication.

Or par la grâce du romancier, le vœu de Sassi Boutaleb sera en effet exaucé, et la personne qui va se charger de faire publier son récit par un éditeur de sa connaissance est une jeune femme d’aujourd’hui qui se trouve être l’arrière-arrière petite fille du soldat algérien dont elle découvre un jour par hasard le manuscrit. La jeune femme s’appelle Valentina Montini, elle avait une vague idée de l’existence de cet aïeul algérien mais n’en a pas moins tout à découvrir de ce qu’il a été et de ce qu’il évoque dans son témoignage.

Kader Ferchiche décrit de façon assez convaincante ce qui se passe pour son héroïne Valentina qui, malgré le siècle et tout ce qui les sépare, est la digne héritière de Sassi. Valentina est gagnée progressivement par une sorte de contagion qui émane de cet écrit qu’elle a trouvé et dont elle se sent responsable. Ce phénomène n’est pas seulement affectif ou irrationnel, il est au contraire nourri par un immense travail de recherche qu’elle entreprend pour reconstituer l’histoire de l’Algérie coloniale et situer les différentes générations qui composent sa famille, très hétéroclite, dans ce contexte. Valentina qui n’avait écrit jusqu’alors que des œuvres de divertissement, pour enfants ou adolescents, comprend peu à peu l’importance et le poids que peut avoir l’écriture et son rôle au service de la vérité, surtout dans un contexte où celle-ci a été systématiquement occultée.

Kader Ferchiche décrit de façon assez convaincante ce qui se passe pour son héroïne Valentina qui, malgré le siècle et tout ce qui les sépare, est la digne héritière de Sassi. Valentina est gagnée progressivement par une sorte de contagion qui émane de cet écrit qu’elle a trouvé et dont elle se sent responsable. Ce phénomène n’est pas seulement affectif ou irrationnel, il est au contraire nourri par un immense travail de recherche qu’elle entreprend pour reconstituer l’histoire de l’Algérie coloniale et situer les différentes générations qui composent sa famille, très hétéroclite, dans ce contexte. Valentina qui n’avait écrit jusqu’alors que des œuvres de divertissement, pour enfants ou adolescents, comprend peu à peu l’importance et le poids que peut avoir l’écriture et son rôle au service de la vérité, surtout dans un contexte où celle-ci a été systématiquement occultée.

L’effet produit par le récit de Sassi Boutaleb s’explique par son rôle de dévoilement mais celui-ci doit son efficacité au ton très remarquable de l’indigène et du soldat, les deux termes par lesquels il se définit. Le mot « indigène » recouvre toutes les injustices et les indignités dont un homme comme lui a souffert, et il permet de les transformer par l’écriture en un cri d’indignation—c’est lui-même qui fait un rapprochement significatif entre ces mots-clefs :

« Comme Sassi Boutaleb, Valentina Montini maintiendra autant qu’elle le pourra « indigène » dans lequel il y a les lettres pour « indigné ». Ou tout simplement « indignes », comme ceux qui avaient réduits les habitants à ne plus être que l’ombre d’eux-mêmes. »

On comprend par un exemple comme celui-ci la force de l’écriture de Kader Ferchiche, en dépit du fait que son usage des mots français est parfois très approximatif (mais peut-être même à cause de cela). Il est porté par un lyrisme qui est celui d’une douleur irrémédiable, puisqu’en effet la mort prochaine de son personnage ne laisse à celui-ci aucune chance d’apaiser un jour la violence de tout ce qu’il a eu à éprouver. Ses cris de révolte sont poignants—d’autant plus que le récit de Sassi Boutaleb est évidemment écrit à la première personne.

En revanche tout ce qui concerne Valentina constitue une narration à la troisième personne, et les deux tons alternent. Tout porte à croire que Kader Ferchiche se sent à la fois l’un et l’autre de ses deux personnages, avec cependant, d’un point de vue biographique, plus de points communs avec Valentina puisqu’ils sont l’un et l’autre des romanciers, qui veulent ne rien perdre de ce que leur permet cet état, et en même temps sont personnellement passionnés par l’Histoire, et mus par la volonté de la mettre en perspective, au moins dans le moyen terme que représente un siècle environ de son déroulement.

Valentina réagit à la fois par rapport à l’histoire de la France et par rapport à celle de l’Algérie, même lorsque les deux sont relativement séparées. Dans les deux domaines, ses réflexions, c’es-à-dire celles de Kader Ferchiche, sont parfois bien intéressantes. Elle n’a pas de peine à montrer les contradictions de la politique française qui aboutit à l’effroyable et injustifiable guerre de 1914-18. On sait en effet que la Troisième république, depuis 1870 et jusqu’en 1914, n’a pas cessé de revendiquer la liberté pour l’Alsace-Lorraine écrasée par l’occupation allemande, alors que dans le même temps elle imposait sa propre occupation et sa propre oppression aux Algériens qu’elle privait de leur liberté !

L’intérêt de la construction romanesque adoptée par Kader Ferchiche, qui tantôt retourne vers la fin de la guerre et la période 1918-19 et tantôt nous permet de suivre les réflexions actuelles de sa jeune héroïne, est qu’il peut ainsi tracer des perspectives qui donnent sens aux événements. Pour lui, la guerre d’indépendance de l’Algérie, qu’il appelle la guerre anticoloniale, est en lien direct avec la Première guerre mondiale dont quarante ans la séparent. Tout le sens de son livre est justement d’établir avec précision les liens entre les deux.

Denise Brahimi

- 10 janvier 2019 à 18h30 au Rize, Centre culturel de Villeurbanne (23/25 rue Valentin Haüy) Stéphane Beaud échangera sur son livre « La famille Belhoumi ». Débat précédé de la projection du film « Vertige sur la scène de la cité », d‘Yves Benitah et Patrice Pegeault sur l’immersion dans des familles d’une cité populaire du dramaturge Nasser Djemaï.

- du 8/02/2019 au 10/02/2019, à l’Hôtel de Ville de Paris, le Maghreb-Orient des Livres, organisé par Coup de Soleil et l’IREMMO