Lettre Culturelle franco-maghrébine #31

ÉDITO

Le printemps approche et les publications se multiplient. Comme les projets que nous faisons figurer dans notre agenda, organisés par nous ou pas, le plus souvent dans le cadre de partenariats.

La vie culturelle maghrébine est plus que jamais féconde et vivante et l’intérêt qu’elle suscite dans notre pays ne se dément pas, comme nous avons pu le constater lors du Maghreb Orient des Livres à Paris.

Nous sommes heureux d’y contribuer un peu. Aidez-nous à faire connaître notre lettre en la rediffusant à votre entourage.

Bonne lecture.

Michel Wilson

« RUE DES PÂQUERETTES » par Mehdi Charef, (éditions Hors d’atteinte, Marseille, 2018)

On comprend vite que sous ce titre frais et pimpant se cache une réalité qui l’est beaucoup moins. Ce lieu désigne l’un des nombreux bidonvilles de Nanterre à l’époque où ils abritaient les travailleurs algériens immigrés dans la région parisienne ainsi que la famille de certains d’entre eux. La description qu’en fait Mehdi Charef est datée de 1962, peut-être un peu au-delà, alors qu’il avait lui-même une dizaine d’années. Avec sa mère et ses frères et sœurs, ils venaient alors de rejoindre le père, travailleur en France depuis plusieurs années. Cependant il y a encore dans le bidonville nombre de ceux qu’on désigne comme célibataires, parce qu’ils n’ont pas de famille avec eux, et le jeune Mehdi Charef qui est le narrateur de cette histoire manifeste une grande tristesse lorsqu’ils parlent d’eux parce que leur sort est bien plus douloureux que celui des familles quoi qu’il en soit ; il apparaît clairement qu’ils n’ont pas d’autre moyen de survie que l’alcool, unique recours auquel ils s’adonnent tous les soirs après leur journée de travail.

Ces quelques indications sont certes nécessaires pour resituer Rue des Pâquerettes dans l’espace et dans le temps, mais elles ne doivent pas donner l’impression que l’auteur (qui a maintenant 67 ans) a voulu utiliser ses souvenirs personnels pour écrire un document sur ce qu’ont été les bidonvilles de Nanterre pendant de nombreuses années avant leur disparition (pour le dire vite, de 1950 à 1970, ce qui situe les évocations de Mehdi Charef en plein cœur de ce moment historique). Les ouvrages à caractère documentaire sont évidemment toujours précieux, lorsqu’ils ont l’authenticité de l’autobiographie. Mais sur la vie de l’époque dans les bidonvilles on commence à en avoir beaucoup, y compris de cette catégorie précise, et ce serait sans doute fausser un peu l’esprit de Rue des Pâquerettes que de le voir seulement sous cet angle-là. Mehdi Charef est un créateur, un artiste et donc forcément soucieux de son originalité. Il est d’ailleurs le premier à en rire puisque, évoquant le garçon qu’il était à l’âge de 10 ans, il raconte qu’il ne ressemblait à personne d’autre, que tout le monde était frappé par sa singularité et que sa mère elle-même, d’ailleurs pourvue d’une bonne dose d’humour, riait de sa propension à dire « je ».

Ces quelques indications sont certes nécessaires pour resituer Rue des Pâquerettes dans l’espace et dans le temps, mais elles ne doivent pas donner l’impression que l’auteur (qui a maintenant 67 ans) a voulu utiliser ses souvenirs personnels pour écrire un document sur ce qu’ont été les bidonvilles de Nanterre pendant de nombreuses années avant leur disparition (pour le dire vite, de 1950 à 1970, ce qui situe les évocations de Mehdi Charef en plein cœur de ce moment historique). Les ouvrages à caractère documentaire sont évidemment toujours précieux, lorsqu’ils ont l’authenticité de l’autobiographie. Mais sur la vie de l’époque dans les bidonvilles on commence à en avoir beaucoup, y compris de cette catégorie précise, et ce serait sans doute fausser un peu l’esprit de Rue des Pâquerettes que de le voir seulement sous cet angle-là. Mehdi Charef est un créateur, un artiste et donc forcément soucieux de son originalité. Il est d’ailleurs le premier à en rire puisque, évoquant le garçon qu’il était à l’âge de 10 ans, il raconte qu’il ne ressemblait à personne d’autre, que tout le monde était frappé par sa singularité et que sa mère elle-même, d’ailleurs pourvue d’une bonne dose d’humour, riait de sa propension à dire « je ».

En fait, ce n’est pas de narcissisme qu’il s’agit mais plutôt d’une différence, essentielle pour comprendre Rue de Pâquerettes, entre sociologie et roman. Pour la première des deux, ce sont les aspects généraux et généralisables qui comptent tandis que le roman, loin de se vouloir un regard exhaustif sur la réalité, se focalise sur quelques traits et les met en relief à sa convenance. Entre autres traits originaux ce qui caractérise le livre de Mehdi Charef est sa manière de jouer très librement avec la chronologie comme il apparaît dans tout le déroulement du récit, qui fait alterner (mais pas de manière systématique) des épisodes appartenant aux dix premières années de la vie de Mehdi (1952-1962) avec ceux de l’année 1962 à Nanterre. Dans la série qu’on peut dire algérienne et qui se passe près de Maghnia dans l’ouest du pays, la guerre d’indépendance de l’Algérie est forcément très présente, telle que l’on vécue les enfants seuls avec leur mère puisque le père était déjà travailleur en France. L’année 1962 à Nanterre est représentée à travers quelques-uns des personnages qui se sont intéressés à Mehdi et réciproquement, au nombre desquels un instituteur et un étudiant français qui lui ont appris ce qu’ils pouvaient, et une femme aussi, faisant office de prostituée dans le café des Algériens, malgré son passé d’institutrice.

Ce qui caractérise ces différentes évocations est qu’elles parviennent à être précises tout en restant discrètes, évitant la pesanteur des commentaires et discours ajoutés. On se dit qu’à cet égard Rue des Pâquerettes bénéficie de toute l’œuvre antérieure de Mehdi Charef, romans mais surtout films dont le célèbre Thé au harem d’Archi Ahmed (1983). Pour ne parler que de celui–ci qui n’a pu manquer de laisser des souvenirs forts à ceux qui l’ont vu, il montrait déjà d’une manière particulière et inhabituelle ce qu’on pourrait appeler « la vie des humbles », un mot qu’on ne trouve pas chez Mehdi Charef mais dont on peut penser qu’il l’accepterait d’après ce qu’on comprend dans son dernier roman de l’hommage qu’il rend aux Misérables de Victor Hugo —plutôt qu’aux Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, autre forme connue de la littérature populaire. On voit bien en quoi consiste l’écart entre les deux, et si l’expression n’était un peu galvaudée, on pourrait dire que c’est son supplément d’âme qui fait pencher, sans hésitation aucune, en faveur du premier.

Ce qui caractérise ces différentes évocations est qu’elles parviennent à être précises tout en restant discrètes, évitant la pesanteur des commentaires et discours ajoutés. On se dit qu’à cet égard Rue des Pâquerettes bénéficie de toute l’œuvre antérieure de Mehdi Charef, romans mais surtout films dont le célèbre Thé au harem d’Archi Ahmed (1983). Pour ne parler que de celui–ci qui n’a pu manquer de laisser des souvenirs forts à ceux qui l’ont vu, il montrait déjà d’une manière particulière et inhabituelle ce qu’on pourrait appeler « la vie des humbles », un mot qu’on ne trouve pas chez Mehdi Charef mais dont on peut penser qu’il l’accepterait d’après ce qu’on comprend dans son dernier roman de l’hommage qu’il rend aux Misérables de Victor Hugo —plutôt qu’aux Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, autre forme connue de la littérature populaire. On voit bien en quoi consiste l’écart entre les deux, et si l’expression n’était un peu galvaudée, on pourrait dire que c’est son supplément d’âme qui fait pencher, sans hésitation aucune, en faveur du premier.

A quoi on pourrait ajouter une référence que Mehdi Charef ne donne pas non plus mais qui pourtant vient à l’esprit, renvoyant cette fois à certains personnages de Dostoievski. Rapprochement fondé sur le ton de ces deux auteurs, qui n’est jamais celui d’un naturalisme purement descriptif ou se voulant tel ; à propos du Thé au harem on avait pu dire que ce film ne cherche pas à éviter le mélodrame—c’est-à-dire ce qui, selon un certain goût français, peut passer pour tel. La raison en est que la puissance agissante dans son écriture n’est pas la volonté de décrire pour dénoncer, mais plutôt le désir d’empathie, et la présence perceptible de cette forme de compréhension de l’auteur pour ses personnages. A quoi s’ajoute une place faite au merveilleux, à la poésie et au rêve, qui n’est nullement mise en contradiction avec les pires constats, bien au contraire. La dernière page de Rue des Pâquerettes est d’ailleurs le récit par Mehdi de son plus beau rêve, pour exalter ce pouvoir de la poésie dont parlait Baudelaire dans Les Fleurs du mal :

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.

Denise Brahimi

Voir l’entretien sur YouTube de Mehdi Charef au Magureb orient des Livres: https://www.youtube.com/watch?v=z3mG2QvSjq8

« DIEU, LES MATHEMATIQUES, LA FOLIE », de Fouad Laroui (Editions Robert Laffont 18/10/2018)

Fouad Laroui

Dieu, les mathématiques, la folie

Une phrase d’un de ses meilleurs professeurs de mathématiques au lycée continue à trotter dans la tête de Fouad Laroui : « C’est étonnant, la plupart des grands mathématiciens étaient un peu fous … ou carrément fous à lier ». Cette phrase, il n’a jamais pu l’oublier. Alors, un jour, il décide de s’y pencher sérieusement d’où ce livre.

L’ouvrage est en quelque sorte une incursion dans l’histoire, l’évolution des mathématiques et la philosophie des mathématiques où l’auteur met en scène des personnalités étonnantes aux destins fulgurants, parfois tragiques, toujours passionnants. L’ouvrage se décompose en 4 parties : dans les trois premières, il décrit les trois formes de folie chez les mathématiciens qui toutes trois lient Dieu à leur discipline. Dans la dernière partie, l’auteur raconte le naufrage de quelques-uns de ces plus grands mathématiciens, il raconte de façon romancée comment ces génies ont sombrés dans différentes formes de folies.

L’ouvrage est en quelque sorte une incursion dans l’histoire, l’évolution des mathématiques et la philosophie des mathématiques où l’auteur met en scène des personnalités étonnantes aux destins fulgurants, parfois tragiques, toujours passionnants. L’ouvrage se décompose en 4 parties : dans les trois premières, il décrit les trois formes de folie chez les mathématiciens qui toutes trois lient Dieu à leur discipline. Dans la dernière partie, l’auteur raconte le naufrage de quelques-uns de ces plus grands mathématiciens, il raconte de façon romancée comment ces génies ont sombrés dans différentes formes de folies.

Entre parenthèses, c’est sans doute pour cette raison que, pendant longtemps, l’accès à l’apprentissage des sciences mathématiques a été interdit aux femmes. Vouloir développer une pensée scientifique, une activité réservée au seul cerveau masculin, plus résistant, était indigne d’une jeune dame, voire dangereux pour elles. Les mathématiques étaient supposées mener les femmes à la folie, leur cerveau n’étant pas capable de supporter un tel effort. Il en fut ainsi jusqu’au 19° siècle, en Europe.

Revenons à ces trois formes de folie dont auraient souffert ces mathématiciens croyants :

• La première folie serait due à la quête de l’infini, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, une façon de se mesurer à Dieu.

• La seconde folie serait ce désir de comprendre le Monde, de le connaître, de comprendre comment il fonctionne, cette folie serait de vouloir le mettre en équations, les mathématiques c’est le savoir par excellence, la quête de la vérité, autrement dit l’Etre ou Dieu. La question est comment comprendre le monde ? Découvrir la vérité, c’est voir la face de Dieu voire être Dieu. La question est de comprendre les mécanismes de l’horloge, pas de savoir qui l’a fabriqué ou qui est l’horloger !

• La troisième folie c’est de chercher à aller au-delà du Monde et donc dépasser Dieu. Car cette science (la géométrie, mais on peut le dire aussi des autres disciplines mathématiques) n’a d’autre objet que la connaissance de ce qui est toujours et non de ce qui nait et pérît.

Finalement, cet ouvrage est avant tout un hommage à ce professeur, à l’origine de l’idée de ce livre. Il est aussi la preuve, évidente, de l’impact de ce professeur sur son ancien élève, longtemps après. Même adulte d’âge mûr, il ne serait pas venu à l’idée de l’auteur de mettre en doute l’assertion de ce professeur. Bien au contraire, il l’a fait sienne et tente de nous convaincre de sa véracité.

Mais, de la part d’un mathématicien, on peut quand même être surpris d’une telle démarche. En effet, la logique mathématique aurait été de se demander d’abord, si cette assertion était vraie et donc de tenter d’abord de valider sa contraposée.

Ensuite, même s’il y a eu quelques brillants mathématiciens qui ont fini plus ou moins fous, n’est-ce pas le cas dans toutes les disciplines ?

Toutes choses égales par ailleurs, combien l’histoire a-t-elle connu de grands scientifiques, écrivains, peintres, musiciens ou artistes divers qui ont fini fous ou qui ont commis des choses extravagantes ?

Et si l’on reste dans le domaine scientifique ou dans le domaine de la recherche, on pourrait trouver autant de célèbres physiciens, chimistes, médecins, biologistes voire de psychiatres de renom qui ont fini dans des maisons d’aliénés.

Et surtout, d’après ce que sous-entend l’auteur, ces génies seraient également des croyants, de ce fait, cette folie ne serait-elle pas due plutôt à l’écart entre leurs croyances religieuses d’une part et leur raison toute mathématique ! Au fond, on revient à l’éternelle question qui taraude les croyants, les plus instruits surtout, et parmi eux, les scientifiques plus que les autres : comment concilier la foi et la raison. Des siècles auparavant, Averroès et d’autres avaient été confrontés à ce dilemme et avaient tranché en faveur de la raison. D’autres comme Galilée ou Pascal, et dans une moindre mesure, Copernic, n’ont pas osé braver l’église ou abandonner leur foi. Selon l’auteur, cette question préoccupe plus encore les mathématiciens croyants, au point de les amener soit à renoncer à leur recherche soit à abandonner leur foi, soit pour ceux qui n’arrivent pas à trancher à sombrer dans différentes formes de maladies mentales … Au fond, ce ne sont peut-être pas les mathématiques, la cause des troubles mentaux de ces savants, mais l’incapacité de ces savants à concilier leur foi avec leurs découvertes scientifiques.

Et surtout, d’après ce que sous-entend l’auteur, ces génies seraient également des croyants, de ce fait, cette folie ne serait-elle pas due plutôt à l’écart entre leurs croyances religieuses d’une part et leur raison toute mathématique ! Au fond, on revient à l’éternelle question qui taraude les croyants, les plus instruits surtout, et parmi eux, les scientifiques plus que les autres : comment concilier la foi et la raison. Des siècles auparavant, Averroès et d’autres avaient été confrontés à ce dilemme et avaient tranché en faveur de la raison. D’autres comme Galilée ou Pascal, et dans une moindre mesure, Copernic, n’ont pas osé braver l’église ou abandonner leur foi. Selon l’auteur, cette question préoccupe plus encore les mathématiciens croyants, au point de les amener soit à renoncer à leur recherche soit à abandonner leur foi, soit pour ceux qui n’arrivent pas à trancher à sombrer dans différentes formes de maladies mentales … Au fond, ce ne sont peut-être pas les mathématiques, la cause des troubles mentaux de ces savants, mais l’incapacité de ces savants à concilier leur foi avec leurs découvertes scientifiques.

Peut-être aussi, est-ce le fait de s’enfermer dans leur recherche qui les a menés à la folie, les mathématiques n’y étant pour rien. A cet égard, peut-être que la leçon qu’il faut en tirer c’est que ce n’est jamais sain de s’enfermer dans sa discipline, qu’il faut s’ouvrir aux autres domaines et aux autres tout simplement.

Une autre remarque concerne la distinction entre mathématiques pures et mathématiques appliquées. L’auteur ne cache pas son admiration, voire sa dévotion, pour la première et pour ses plus illustres spécialistes. On sent une certaine recherche de la pureté (au sens où il s’agit de modèles ou de recherches motivée par des raisons autres que celles liées à l’application, des recherches détachées des contingences matérielles). Cependant, la frontière entre ces deux branches des mathématiques n’est pas si nette. De plus, l’histoire de l’évolution des mathématiques montre que de nouvelles spécialités de mathématiques pures sont nées pour unifier ou formaliser des concepts nés d’applications mathématiques. C’est le cas des probabilités par rapport à la statistique. Certains, comme Gauss ne font aucune distinction radicale entre les mathématiques pures et appliquées. Pour d’autres, c’est comme la question de l’œuf et de la poule.

Il en est de même entre les mathématiques et les autres sciences. Les mathématiques se distinguent des autres sciences par un rapport particulier au réel car l’observation et l’expérience ne s’y portent pas sur des objets physiques. Mais, les lois empiriques découvertes en physique ou en chimie ont elles-mêmes contribué à valider de nombreux modèles mathématiques théoriques.

Malgré ces quelques remarques qui rappellent que ces querelles d’écoles récurrentes sont devenues un jeu, ce livre est agréable à lire, il permet à ceux qui ne sont pas familiers des mathématiques de saisir l’évolution des mathématiques et leurs différentes branches.

Un regret : Fouad Laroui n’aborde pas le cas des probabilistes, pourtant ce sont d’éminents mathématiciens qui ont été confrontés au divin, eux-aussi, dans la mesure où ils ont dû pénétrer le domaine du hasard (« zhar », en arabe), domestiquer le hasard ou le destin (« mektoub »), n’est-ce pas là, surtout, le domaine réservé des Dieux et ce, depuis l’antiquité ? Mais, peut-être que leurs doutes les ont protégés de la folie ?

Peut-être une nouvelle rassurante à la lecture de ce livre : les savants athées ou agnostiques ne semblent pas concernés par ces formes de folies. On peut penser à Condorcet, Einstein et à tant d’autres mathématiciens qui étaient plus préoccupés par l’impact de leurs avancées ou découvertes scientifiques sur l’évolution du Monde.

Mouloud Haddak

« TERRE DE MA MERE » de Djilali Bencheikh et Sophie Colliex (Chèvrefeuille étoilée 2019)

Le bel éditeur occitan nous offre un ouvrage riche et touchant. Agnès Spiquel, qui le préface, en souligne justement les différents caractères, jouant en outre sur l’image de deux pianistes qui finissent par créer un concerto pour deux pianos et orchestre.

Sophie Colliex a été découverte par nos lectrices et lecteurs dans une précédente lettre avec son deuxième livre « Nuits incandescentes ». Après « L’enfant de Mers El Kebir », l’auteure y choisissait un récit situé dans la première moitié du vingtième siècle, un des chemins pour elle pour retrouver une mémoire et une histoire familiale et personnelle longtemps effacées.

Sophie Colliex a été découverte par nos lectrices et lecteurs dans une précédente lettre avec son deuxième livre « Nuits incandescentes ». Après « L’enfant de Mers El Kebir », l’auteure y choisissait un récit situé dans la première moitié du vingtième siècle, un des chemins pour elle pour retrouver une mémoire et une histoire familiale et personnelle longtemps effacées.

Autre lauréat du prix ADELF, Djilali Bencheikh situe aussi fréquemment ses romans dans un passé contemporain de son enfance et de son adolescence en Algérie (Mon frère ennemi, Tes yeux bleus occupent mon esprit…).

Ils se sont connus grâce à ce prix de l’ADELF, Djilali Bencheikh ayant fait partie du jury qui honora « L’enfant de Mers El Kebir ». Plus tard, le Maghreb des Livres leur permet de se rencontrer. Sophie, qui a lu les livres de Djilali a envie d’une écriture partagée. Reste à en trouver la forme. Ce sera celle d’un échange de correspondances électroniques, Djilali à Paris, où il suit le Tour de France à la télévision, Sophie à Paros, en Grèce où elle passe le mois de juillet. Paris-Paros amusante quasi homonymie !

Djilali retrouve, ou feint de retrouver dans le regard bleu de Sophie celui de sa condisciple de 1958 au Lycée d’Orléansville, Juliette, dont le souvenir l’émeut toujours, comme il l’avait relaté dans « tes yeux bleus occupent mon esprit ». Juliette est le nom de la mère de Sophie… Nous n’en saurons pas plus.

Djilali retrouve, ou feint de retrouver dans le regard bleu de Sophie celui de sa condisciple de 1958 au Lycée d’Orléansville, Juliette, dont le souvenir l’émeut toujours, comme il l’avait relaté dans « tes yeux bleus occupent mon esprit ». Juliette est le nom de la mère de Sophie… Nous n’en saurons pas plus.

L’échange entre ces deux auteurs auquel nous convie ce livre promettait d’être riche. Promesse tenue, mais qui va bien au-delà de l’évocation du passé. L’Algérie d’aujourd’hui, l’Europe confrontée aux migrations venues de ses sud ancrent cet échange dans notre actualité et élargissent le champ d’intérêt de cet ouvrage.

Sophie, que ses parents ont choisi de faire naître en France, tant la vie devenait risquée dans l’Oran en fin de guerre d’Algérie, est en recherche de cette terre où elle a failli naître, de cette mémoire qui lui a été dérobée. Elle aime fréquenter les rassemblements de pieds noirs, leur parler coloré. Après le travail d’archives qui a alimenté ses deux premiers romans, le « film des origines » par lequel elle a fait revivre le chemin de ses ancêtres, ce dialogue à distance lui permet l’appropriation progressive de la situation de « l’autre », de l’arabe côtoyé, mais si peu connu par la plupart des européens.

En retour, Djilali évoque avec subtilité la division qui caractérisait l’Algérie coloniale, « l’immeuble Algérie » où les pieds noirs occupaient les étages supérieurs laissant les indigènes végéter entre sous-sol et rez-de-chaussée, la peur de tout perdre qui fit se recroqueviller les européens, « la peur de perdre tout et de voir les Arabes disposer de leurs biens, voire de leurs femmes »… Lui qui dit se « piednoirdiser » à chaque visite au pays, il évoque avec chaleur les associations d’enfants de pieds-noirs qui recréent l’univers de leurs parents. Il va jusqu’à partager avec eux une « nostalgérie anonyme et souriante ». Chez lui la lucidité vient à chaque phrase révéler et déplorer les errances des gouvernants, tant en Algérie qu’en France, incompétence érigée en système, corruption ici, inhumaine gestion des migrations successives, là.

C’est un plaisir de partager avec lui ses amours littéraires, beaucoup de pauvres gens, comme dans Sans Famille, Tom Sawyer ou Les misérables. Comment l’identification à ces personnages vient signer ses émotions d’aujourd’hui. Avec humour, il requalifie les récits de Sophie en les inscrivant dans l’histoire, comme cette Lalla Nakhla qui personnifie le palmier des premiers pas de la petite Sophie à Oran.

C’est un plaisir de partager avec lui ses amours littéraires, beaucoup de pauvres gens, comme dans Sans Famille, Tom Sawyer ou Les misérables. Comment l’identification à ces personnages vient signer ses émotions d’aujourd’hui. Avec humour, il requalifie les récits de Sophie en les inscrivant dans l’histoire, comme cette Lalla Nakhla qui personnifie le palmier des premiers pas de la petite Sophie à Oran.

Au fil des pages s’égrènent des rencontres entre les deux peuples, avant l’indépendance ou aujourd’hui. Et Djilali n’en finit pas de raconter de belles histoires de rapprochement, qui répondent à celles de Sophie ( la belle histoire de la lettre du frère de Fati à sa mère …), ou qui les relit à sa façon quand il rapproche la rencontre de Sophie avec un cadre de l’office du tourisme algérien, rencontré à Genève avec l’évocation de son père. Pourtant tout n’a pas été toujours si beau, comme les gendarmes chassant le lapin dans le cimetière algérien, et l’enfant Djilali voyant les dépouilles ensanglantées à la selle des pandores imaginant « que ce sang pourrait être le mien à la moindre réaction ». Ou pour Sophie cette injure d’une condisciple algérienne qui la traite de sale pied-noir en lui saisissant les cheveux…

Djilali aide Sophie à revisiter son voyage à Tlemcen et Oran dont elle était revenue avec une forme d’insatisfaction. Ce rôle de mentor, de commentateur face aux questionnements de son interlocutrice fait une des saveurs de ce livre, servi par une relecture érudite, une mise à distance avec ses souvenirs d’enfance qu’il sait si bien faire revivre, comme ces deux anecdotes où il est la victime des « valets des colons ».

Sophie déplore le propos désabusé d’un jeune oranais face à la place qui ne lui est pas faite dans son pays, ce qui déclenche chez Djilali une rafale d’exemples de « dégoûtage », teintés d’humour noir. L’autodénigrement qu’il qualifie de « sport national au pays de Bouteflika ». Comme souvent, Sophie a plus d’indulgence et de regrets que lui face à cette désespérance.

Sophie relie ces exils répétés, ceux des Français et Espagnols arrivés en terre algérienne quelquefois dans des bateaux à rames, ceux du million de pieds-noirs partis de l’autre côté, ceux des centaines de milliers d’Algériens venus travailler en France, ceux des migrants actuels, à qui elle enseigne le français à Genève. Le drame intérieur de ces exilés est bien résumé dans les propos d’une élève nigériane « En français, ce que je n’aime pas, c’est quand on nous demande d’écrire au passé ».

Et malgré la citation partagée de Fellag, « Finalement, vous, vous avez raté votre colonisation, et nous, nous avons raté notre indépendance », un but partout, balle au centre… le dernier mot d’espoir revient à Sophie, « J’aimerais tellement passer des vacances, de longues vacances, sur la terre de mon père et ma mère, en Algérie ».

Un amour à partager, enfin ?

Michel Wilson

« LES COUPLETS SUBVERSIFS » de Sadia Barèche (Casbah Editions 2018)

Sadia Barèche à qui me lie un long compagnonnage au sein de Coup de Soleil, nous offre avec ce petit livre la fréquentation rare d’une société kabyle et d’une histoire de plus d’un siècle d’une famille –plutôt un clan ?- de Tizi Ouzou, ou plutôt de Tighzert, des confréries et rites soufis qui règlent la vie collective, et de ces fameux « couplets subversifs » qui nous sont donnés à lire en tamazight et en français à la fin de l’ouvrage.

Le lecteur découvre le rôle de ces confréries, notamment cette confrérie Rahmanya dans laquelle son grand-père a trouvé enseignement, pratique de la foi et principes de vie, dans le même temps qu’une vieille tante lui transmettait les trésors de l’imaginaire kabyle. Ce grand-père –El Hadj Ahmed n’amar u Idir n’Teghzert ( !)- va conquérir son indépendance en s’engageant dans l’armée – les Tirailleurs algériens- en 1894, heureusement une période sans conflit, ce qui lui permit d’élargir son horizon, de pratiquer la musique et d’apprendre à cuisiner…

Le lecteur découvre le rôle de ces confréries, notamment cette confrérie Rahmanya dans laquelle son grand-père a trouvé enseignement, pratique de la foi et principes de vie, dans le même temps qu’une vieille tante lui transmettait les trésors de l’imaginaire kabyle. Ce grand-père –El Hadj Ahmed n’amar u Idir n’Teghzert ( !)- va conquérir son indépendance en s’engageant dans l’armée – les Tirailleurs algériens- en 1894, heureusement une période sans conflit, ce qui lui permit d’élargir son horizon, de pratiquer la musique et d’apprendre à cuisiner…

Sadia nous livre un riche portrait de ce personnage, fondamental dans son histoire, que pourtant elle n’a pas connu, et dans celle de cette famille. Elle dépeint aussi les caractéristiques d’une société à mi- chemin entre le village et la ville, entre le kabyle et l’arabe algérien, une société que les désastres de 1857 et de 1871 ont fait s’effondrer les fondements sociaux. Le début du vingtième siècle la voit s’adapter dans ce que Sadia analyse comme une forme de résilience. Cela se traduit par l’agrandissement rapide de la ville coloniale de Tizi Ouzou, dans laquelle le grand père va installer ce qui sera le socle familial, un restaurant…mais bien plus que ça. Opportunément situé près du prospère marché du Sebt, cette gargote qui deviendra restaurant est le lieu où se concluent toutes sortes de transactions, dans lesquelles le restaurateur est médiateur et juge de paix. Pas d’alcool. L’auteur nous relate avec quelle intelligence et générosité cet homme sut transmettre à ses femmes et filles, contre les pratiques courantes une partie de ses biens pour qu’elles soient protégées. Il transmit aussi des parcelles de ses terres bien arrosées à son village, aubaine pour les démunis… Il sut acquérir d’autres immeubles qu’il mit à la disposition d’usages collectifs et festifs.

La première Guerre Mondiale, le brassage relatif de populations qu’elle entraîna, y compris par la présence de prisonniers allemands, turcs, en même temps travailleurs forcés sera, souligne l’auteur, comme l’a remarquablement démontré notre cher Gilbert Meynier dans son « Algérie révélée », le ferment d’une prise de conscience nationale. Témoin passé à la génération suivante.

Sadia Barèche fait précéder le récit de cette génération d’une analyse de la politique de scolarisation de la France en Algérie et en Kabylie, écoles tenues par des religieux d’abord, écoles laïques ensuite. Le bilan n’est pas glorieux comme elle le rappelle en citant Germaine Tillon en 1955 constatant 75 ans après les décrets Jules Ferry (dont elle rappelle les déclarations sur le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures… suscitant un beau discours anticolonial de Clémenceau en 1885) »que 1683000 enfants algériens n’ont pas trouvé de place dans les écoles primaires de la République française ». Ce sont pourtant dans les rangs de ces jeunes issus de l’école française que se recrutent les premiers mouvements, réformistes et égalitaires, d’abord.

Sadia Barèche fait précéder le récit de cette génération d’une analyse de la politique de scolarisation de la France en Algérie et en Kabylie, écoles tenues par des religieux d’abord, écoles laïques ensuite. Le bilan n’est pas glorieux comme elle le rappelle en citant Germaine Tillon en 1955 constatant 75 ans après les décrets Jules Ferry (dont elle rappelle les déclarations sur le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures… suscitant un beau discours anticolonial de Clémenceau en 1885) »que 1683000 enfants algériens n’ont pas trouvé de place dans les écoles primaires de la République française ». Ce sont pourtant dans les rangs de ces jeunes issus de l’école française que se recrutent les premiers mouvements, réformistes et égalitaires, d’abord.

La modernisation de l’enseignement traditionnel musulman sous l’impulsion des ulémas fera que dans bien des familles les enfants suivront les deux enseignements.

Le père de Sadia, après son service militaire est mobilisé pour la deuxième guerre mondiale, est fait prisonnier, finira par s’évader non sans être gravement blessé. Sa convalescence à Tizi Ouzou lui permet de recueillir auprès d’un de ses employés le texte des poèmes, sujet ultime du livre.

La famille eut ensuite à subir pendant la guerre d’indépendance la perte de deux des siens, la maison devenant lieu de passage pour les maquisards de la wilaya 3.

L’auteure décrit ensuite l’investissement de son père dans la prise en charge d’actions collectives, de bienfaisance, création d’un centre d’accueil, reconstruction de villages…

Vient enfin le récit du cahier minutieusement écrit par le père, sous la dictée du poète. Il est en partie reproduit en fin d’ouvrage, un cahier « le calligraphe » dans lequel s’égrène la belle écriture du père de Sadia. Ce cahier a échappé de peu à la destruction, aux perquisitions des soldats français.

Le texte est celui d’un chant religieux évoquant en kabyle l’univers coranique en même temps que des références au sacré local, en direction d’un public non initié à qui il rend accessible le message sacré. Construit selon une forme rigoureuse, le poème fait aussi référence à des luttes contre l’ennemi, aux règles de vie et d’honneur.

Pour le lecteur non initié, la lecture de la traduction des couplets offre un voyage dans un imaginaire à la fois poétique et trivial, une kabylité que nous découvrons avec une curiosité non exempte d’interrogations.

Un captivant voyage.

Michel Wilson

« L’HOMME DE RIO » de Boumé Boubekeur (Librinova 2018)

Reprenant le titre du film culte de Jean-Paul Belmondo, ce premier roman d’un auteur lyonnais raconte la passion d’un jeune lyonnais d’origine algérienne pour le Brésil. Ce pays lui apparaît riche de sa vitalité et de la place que chacun peut y trouver quelle que soit son origine. Il y trouve une place et un accueil qu’il ne trouve ni dans sa patrie d’adoption ni dans celle de ses parents. Boumé Boubekeur qui connaît bien le Brésil où il séjourne très souvent, a écrit un roman très vivant, aussi coloré que sa jolie couverture. Les aventures violentes auxquelles le héros Driss est confronté aux côtés de son ami Paulinho au sein des favellas de Rio sont très prenantes, et décrites avec virtuosité. L’auteur sait nous faire partager les goûts, les musiques et les sons, les odeurs…

Reprenant le titre du film culte de Jean-Paul Belmondo, ce premier roman d’un auteur lyonnais raconte la passion d’un jeune lyonnais d’origine algérienne pour le Brésil. Ce pays lui apparaît riche de sa vitalité et de la place que chacun peut y trouver quelle que soit son origine. Il y trouve une place et un accueil qu’il ne trouve ni dans sa patrie d’adoption ni dans celle de ses parents. Boumé Boubekeur qui connaît bien le Brésil où il séjourne très souvent, a écrit un roman très vivant, aussi coloré que sa jolie couverture. Les aventures violentes auxquelles le héros Driss est confronté aux côtés de son ami Paulinho au sein des favellas de Rio sont très prenantes, et décrites avec virtuosité. L’auteur sait nous faire partager les goûts, les musiques et les sons, les odeurs…

Ce livre n’est pas tout à fait dans la ligne éditoriale de notre Lettre, et notre commentaire en sera limité, mais nous souhaitions le faire connaître. Il semble très apprécié de son lectorat actuel. Au point que l’auteur pense à une suite. Nous l’y encourageons!

Michel Wilson

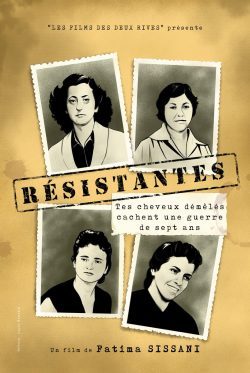

« RESISTANTES » de la réalisatrice Fatima Sissani 2019

Ce film a fait l’objet d’une première tentative de sortie en 2017, sous un titre différent et très beau : Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans, qui subsiste en tant que sous-titre pour le film actuel, devenu Résistantes. Ce mot, plus objectif que lyrique, convient très bien pour les trois personnages de femmes que Fatima Sissani a choisi de montrer. Ce sont des femmes qui, vivant en Algérie, ont choisi délibérément le parti du FLN en 1954, lorsque la guerre d’indépendance a été déclarée. La réalisatrice elle-même n’a évidemment pas connu cette époque, puisqu’elle est née en 1970, pour autant, elle se sent proche de ces femmes dont elle admire le choix et qui entrent dans le cadre des figures maternelles dont faisait partie le personnage de son beau film, La langue de Zahra (2011).

D’ailleurs elle ne cherche pas à maintenir le même regard sur ces trois femmes, on a au contraire l’impression qu’elle a souhaité et su laisser à chacune le plus possible d’autonomie. Il est probable que sa préférée est la plus âgée des trois, Eveline Lavalette, née en 1927 et morte peu après le tournage du film, en 2014. Eveline qui dit n’avoir jamais eu d’autre pays que l’Algérie y est née dans une famille bourgeoise d’origine française installée depuis deux générations et qui a certainement été très surprise par le choix de la jeune femme en 1954. D’autant qu’Eveline ne fait pas partie de ces gens devenus militants ou militantes en passant par le parti communiste, avec lequel elle dit ne pas avoir d’affinités. Elle est ce qu’on appelle un esprit libre, qui se décide uniquement en fonction de ses propres convictions. Et c’est ainsi qu’elle se met au service de l’un des organisateurs du FLN, Benkhedda, jusqu’au moment où elle est arrêtée, le 13 novembre 1956. Commence alors la prison et malheureusement l’inévitable torture, sans parler des traitements lourds qu’on lui inflige, du genre électrochoc, en tant qu’aliénée ou malade mentale. On peut croire à d’inévitables séquelles bien qu’on n’entende pas une plainte de sa part, et l’on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle sinon que dans les années 60 elle prend par son mariage le nom de Safir ; et que dans la dernière période de sa vie en tout cas, elle vit près de Médéa dans un magnifique paysage de campagne préservée. Le film s’achève par le dépôt sur sa tombe d’un bouquet que lui offre en hommage l’une des autres femmes du film, Zoulikha Bekaddour, qu’on a elle aussi l’occasion d’entendre raconter certains aspects de son combat.

D’ailleurs elle ne cherche pas à maintenir le même regard sur ces trois femmes, on a au contraire l’impression qu’elle a souhaité et su laisser à chacune le plus possible d’autonomie. Il est probable que sa préférée est la plus âgée des trois, Eveline Lavalette, née en 1927 et morte peu après le tournage du film, en 2014. Eveline qui dit n’avoir jamais eu d’autre pays que l’Algérie y est née dans une famille bourgeoise d’origine française installée depuis deux générations et qui a certainement été très surprise par le choix de la jeune femme en 1954. D’autant qu’Eveline ne fait pas partie de ces gens devenus militants ou militantes en passant par le parti communiste, avec lequel elle dit ne pas avoir d’affinités. Elle est ce qu’on appelle un esprit libre, qui se décide uniquement en fonction de ses propres convictions. Et c’est ainsi qu’elle se met au service de l’un des organisateurs du FLN, Benkhedda, jusqu’au moment où elle est arrêtée, le 13 novembre 1956. Commence alors la prison et malheureusement l’inévitable torture, sans parler des traitements lourds qu’on lui inflige, du genre électrochoc, en tant qu’aliénée ou malade mentale. On peut croire à d’inévitables séquelles bien qu’on n’entende pas une plainte de sa part, et l’on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle sinon que dans les années 60 elle prend par son mariage le nom de Safir ; et que dans la dernière période de sa vie en tout cas, elle vit près de Médéa dans un magnifique paysage de campagne préservée. Le film s’achève par le dépôt sur sa tombe d’un bouquet que lui offre en hommage l’une des autres femmes du film, Zoulikha Bekaddour, qu’on a elle aussi l’occasion d’entendre raconter certains aspects de son combat.

Zoulikha Bekaddour est une personnalité connue en Algérie, où elle est née en 1934, et où elle a exercé longtemps comme conservatrice en chef de la Bibliothèque Universitaire d’Alger. Femme d’une remarquable vivacité, elle n’a nullement renoncé à exprimer ses opinions politiques, notamment sur le détournement qu’ont subi au cours du temps les idéaux de la guerre d’indépendance. Elle est particulièrement intéressante lorsqu’elle raconte ce qu’ont été les conditions de détention de femmes comme elle et tout ce qu’elle doit à la fréquentation des autres détenues, dont de nombreuses communistes extrêmement rigoureuses dans leurs pratiques et dans leurs idées. Quoi qu’il en soit, elle est de celles (et de ceux, il y en a aussi !) dont l’attachement aux idées de la révolution algérienne (faut–il dire jusqu’en 1962, ou en 1965, ou quelle autre date ?) reste inconditionnel et sans réserve, au point d’interdire toute possibilité d’échange avec une partie au moins des nouvelles générations. On le remarque d’autant plus que par ses apparences physiques, Zoulikha Bekkadour est restée une personne tout à fait moderne, alerte et vive, dont il ne viendrait pas à l’idée de dire qu’elle appartient à des temps révolus. Peut-être est-ce là un des enjeux du film : comment concilier fidélité et évolution.

La troisième des femmes que nous montre la réalisatrice est née en 1936 et elle a participé moins directement que les deux autres aux combats de l’indépendance, même si son adhésion à la cause n’était pas moins totale et profonde. En fait cette position se précise, chez Alice Cherki, lorsqu’elle fait la connaissance en 1953 du psychiatre martiniquais Frantz Fanon, né en 1925 et nommé en 1953 médecin chef à l’hôpital psychiatrique de Blida. A partir de là, il consacre toute ses connaissances et compétences de psychiatre à analyser la mentalité inculquée par les colonisateurs aux colonisés. Alice Cherki, de manière récente (2011) a fait paraître une biographie de celui qui a été son maître jusqu’à ce qu’il meure prématurément en 1961.

Dans le film de Fatima Sissani, elle essaie d’expliquer à la réalisatrice les ambiguïtés de ce qu’elle a ressenti après l’indépendance de 1962, au moment où elle aurait pu songer à retourner en Algérie, où elle n’était plus, pour songer à s’y installer. Finalement elle ne l’a pas fait et elle ne cherche pas à être explicite à cet égard. Au début du film, lorsqu’elle raconte son enfance dans les années 40, elle insiste sur ses souvenirs très douloureux de ce qu’était l’antisémitisme de l’époque dans une grande partie de la société coloniale. A-t-elle craint qu’une autre branche de cet antisémitisme récurrent ne vienne compliquer sa réinsertion dans l’Algérie indépendante ? Mais ce n’est certainement pas le seul problème qui s’est alors posé parce qu’il y a nombre de gens qui n’ont pas fait non plus ce retour au pays alors même qu’ils n’étaient pas juifs et qu’ils se sentaient algériens de cœur. L’exemple d’Alice Cherki montre qu’il n’y a pas de réponse simple à ce problème.

Dans le film de Fatima Sissani, elle essaie d’expliquer à la réalisatrice les ambiguïtés de ce qu’elle a ressenti après l’indépendance de 1962, au moment où elle aurait pu songer à retourner en Algérie, où elle n’était plus, pour songer à s’y installer. Finalement elle ne l’a pas fait et elle ne cherche pas à être explicite à cet égard. Au début du film, lorsqu’elle raconte son enfance dans les années 40, elle insiste sur ses souvenirs très douloureux de ce qu’était l’antisémitisme de l’époque dans une grande partie de la société coloniale. A-t-elle craint qu’une autre branche de cet antisémitisme récurrent ne vienne compliquer sa réinsertion dans l’Algérie indépendante ? Mais ce n’est certainement pas le seul problème qui s’est alors posé parce qu’il y a nombre de gens qui n’ont pas fait non plus ce retour au pays alors même qu’ils n’étaient pas juifs et qu’ils se sentaient algériens de cœur. L’exemple d’Alice Cherki montre qu’il n’y a pas de réponse simple à ce problème.

Ce n’est sûrement pas un hasard s’il y a le mot « démêlés » dans le sous-titre du film. « Démêlés, cachés », ces mots de la réalisatrice indiquent qu’il faut de nos jours un retour long et complexe sur ce passé dont ne nous séparent qu’une soixantaine d’années, mais qui ont connu de tels changements !

Denise Brahimi

- Le 13 mars à 20 h Film « Les Bienheureux » au cinéma Mon Ciné de Saint Martin d’Hères, débat avec l’historienne Claire Marynower. (Les rendez vous des cinémas d’Afrique)

- Jusqu’au 4 mars, au Centre culturel algérien, 171 rue de la Croix Nivert 75015 Paris, exposition « Louis Bénisti le peintre de la terre prodigue d’Algérie »

- 8/16 mars: Grenoble, Biennale des Villes en transition, invitation de 3 acteurs de l’agroécologie d’Algérie, du Maroc et de Tunisie autour de l’agriculture urbaine.

- 16 mars à 15h, Espace Bancel à Lyon conférence de Nacira Abrous « L’enseignement du berbère au Maroc et en Algérie », partenariat FORSEM.

- 20 mars 19 h Conférence de l’écrivain marocain Driss Ksikes sur son livre « Au Détroit d’Averroes » à La Maison des Passages Lyon. Partenariat CICLIM, COMARA, GAME

- 20 mars 20h au Ciné Mourguet Saint Foy les Lyon Film « Mon cher enfant »

- 29 mars 2019 à La Maison des solidarités de Lyon, Film « Eternelles Migrations » d’André Zech.

- 30 mars 14h30 à la Bibliothèque de la Part Dieu à Lyon, conférence de Karima Lazali sur son livre « Le trauma colonial », avec Marc André, Denise Brahimi, Fafia Djardem.

- 4 avril à 19h, à la librairie Terre des Livres à Lyon, Mehdi Charef et son livre « Rue des pâquerettes »