Lettre culturelle franco-maghrébine # 34

ÉDITO

Ce 22 mai a eu lieu à Lyon une rencontre organisée par un groupe d’associations dont la nôtre, Coup de soleil en ARA.

Comme vous le savez nous en avons beaucoup d’autres à notre actif , tout aussi importantes, dont nous sommes heureux et fiers. S’il y a plaisir à mentionner celle-ci, c’est parce qu’elle nous paraît très riche de signification.

Intitulée :

Regards croisés d’éditrices du Maghreb et de France,

elle avait sa place dans dans le cadre du cycle « France-Maghreb. Les chemins de la rencontre »et nous a donné le plaisir d’entendre les quatre personnes que voici:

Elisabeth Daldoul – Ed. Elyzad (Tunisie)

Selma Hellal – Ed. Barzakh (Algérie)Kenza Sefrioui – Ed. En toutes lettres (Maroc)

Oristelle Bonis – Ed. iXe (France)

Chacune a mentionné combien la situation d’éditrice femme offre une approche spécifique, mais elles ont aussi insisté sur le rôle important de leur compagnon ou de leur compagne pour leur permettre d’assumer leur responsabilité.

Chaque maison d’édition a sa spécificité, mais les trois maisons du Maghreb conquièrent progressivement leur place dans un monde de l’édition dominé par ceux qui accèdent au salon du Livre de Frankfort.

Chacune de ces belles aventures éditoriales, et la belle personnalité de ces éditrices qui les incarnent ont offert aux personnes présentes lors de cette rencontre des moments passionnants et riches en information.

Pour cette lettre de juin, bonne lecture.

Michel Wilson

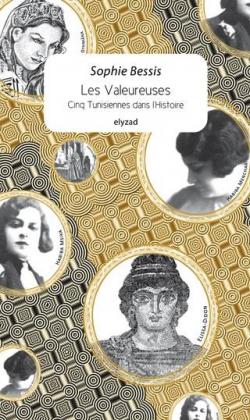

« LES VALEUREUSES » de Sophie Bessis (Elyzad Editions 2017)

L’auteure, d’origine tunisienne, est bien connue comme historienne, ayant travaillé sur son pays d’origine mais aussi plus largement, et notamment comme spécialiste de l’histoire des femmes, dans une perspective féministe, évidemment. C’est ainsi qu’elle a écrit par exemple : Les Arabes, les femmes, la liberté, publié en 2007.

Le titre qu’elle a choisi pour ce petit essai historique lui a certes été inspiré par celui qu’Albert Cohen a donné à l’un de ses livres (après Belle du Seigneur, en 1967), mais sous la forme masculine ; et c’est justement ce passage de l’un à l’autre genre que Sophie Bessis revendique, soulignant par là l’énorme travail qu’il reste à faire pour rétablir une égalité dans la recherche historique. Les femmes ont été sacrifiées au profit des personnages masculins qui ont suscité beaucoup plus d’intérêt et de publications !

Le but affiché par l’auteure apparaît aussi dans l’adjectif qui met en avant l’idée de valeur à prendre à son double sens : la compétence personnelle (ensemble de dons intellectuels et physiques) et le courage voir l’audace dont ces femmes on fait preuve. En ne parlant que de cinq d’entre elles, il est évident que Sophie Bessis a fait un choix, en partie justifié par l’impossibilité d’être exhaustive, alors même que son parti pris était de s’en tenir à des femmes bien connues en Tunisie ( parfois beaucoup moins ailleurs). Il semble qu’elle les ait choisies aussi diverses que possible, voulant constituer une sorte d’échantillon d’exemples variés.

Il est évident qui si la première chronologiquement, Elissa-Didon, est ce qu’on pourrait appeler en franglais un must, la dernière des cinq, toujours en suivant ce même ordre, l’artiste et chanteuse Habiba Msika, ne l’est pas moins, ayant été une telle star ou diva dans les années 1920 que son nom du moins est encore très présent. Dans l’intervalle, on est amené à s’intéresser à trois femmes sans doute moins connues, sauf en Tunisie.

Aïcha Sayida Manoubia a vécu au 13e siècle, à l’époque des Hafsides ; son engagement mystique, d’inspiration soufie, fait qu’elle est depuis lors considérée comme une sainte qu’on vénère, surtout à Tunis dont un quartier porte son nom.

Aziza Othmâna a vécu au 17e siècle, au début du règne ottoman en Tunisie et elle est de la famille d’un Dey reconnu comme personnage important. C’est une princesse réputée pour sa générosité et ses œuvres de bienfaisance, dont on ne sait sans doute pas grand chose à dire vrai alors même qu’elle est considérée comme célèbre. Tant il est vrai que, comme Sophie Bessis tient à le rappeler : « pendant des siècles et jusqu’à notre époque, les femmes constituent l’angle mort des récits des chroniqueurs et des historiens ».

Habiba Menchari, en revanche, appartient à un passé récent bien maîtrisé par les historiens puisqu’elle est née en 1907. Et surtout elle est intimement liée à la question féminine sinon féministe qui a été très importante en Tunisie dès le début du 20e. D’autant qu’on y retrouve, pour un rôle très important, celui qui reste le grand nom de l’histoire moderne et contemporaine de la Tunisie, Habib Bourguiba. Habiba Menchari appartient à un milieu très francisé et francophile, c’est à ce titre qu’elle intervient dans la « bataille du voile », notamment pour prononcer en 1929 une conférence restée célèbre et dont Sophie Bessis donne le texte dans cet ouvrage. C’est un véritable manifeste pour l’émancipation des femmes et contre la société traditionnelle.

On a compris que de cette histoire, qui s’étend sur plus de trente siècles, on aurait du mal à dégager des traits communs ; de ces cinq femmes l’histoire et la légende se répartissent au fil d’une si longue durée qu’elles ne peuvent manquer d’être incomparables. Ce n’est évidemment pas au même titre que Sophie Bessis les a choisies. Leur principal trait commun, même si elles sont inégalement célèbres et connues, est d’avoir « franchi la frontière du monde où les femmes sont invisibles pour entrer dans l’Histoire ». Or ce fait reste rare, voire exceptionnel. L’invisibilité des femmes, qui est un des thèmes majeurs du féminisme dans le monde méditerranéen, l’est plus que jamais de nos jours avec le retour en force de l’islamisme dont le port du voile et l’occultation du féminin sont une véritable obsession. On a vu toutefois qu’en Tunisie la question du voile s’est posée bien avant le retour en force du salafisme depuis les dernières décennies. Le livre de Sophie Bessis fait comprendre comment la question des femmes s’est posée dans ce pays (plus qu’ailleurs au Maghreb) avec une grande acuité, notamment pour Habib Bourguiba avant et après qu’il en soit Président.

D’une manière résolument engagée, l’auteure montre ce qui l’a fascinée chez les personnages de femmes qu’elle a choisies, en acceptant que le mythe se mêle à la réalité —puisque c’est le premier qui est agissant dans le corps social, alors que la seconde reste en partie inaccessible. Le message qu’elle retient et qui est véhiculé par ces femmes est le suivant : « Depuis des temps immémoriaux, la Tunisie accueille ou enfante des femmes libres. Cette soif féminine de liberté, cette insurrection contre les ordres et les dogmes n’est pas une denrée d’importation puisqu’elle s’inscrit dans une histoire locale plusieurs fois millénaire ».

Il n’y a pas grand effort à faire pour retrouver ce trait caractéristique dans la tunisianité d’aujourd’hui. En tout cas, ce n’est pas un hasard si le livre de Sophie Bessis s’achève sur cette formule : le goût de la liberté.

Denise Brahimi

« BALAK » de Chawki Amari (Barkakh , 2018)

Comme le titre de ce roman ne l’indique pas, le sujet en est à la fois philosophique et scientifique, même si cet aspect est contrebalancé par un autre qui est sentimental et romanesque. Et c’est l’occasion de remarquer que le premier aspect correspond à un intérêt des romanciers maghrébins dont on a plusieurs autres exemples, celui du Marocain Fouad Laroui qui consacre un livre aux mathématiques sous le titre Dieu, les mathématiques, la folie (2018), et Ryad Girod, lui-même professeur de mathématiques, qui fait une place importante au mathématicien, physicien et philosophe Henri Poincaré dans son dernier livre Les Yeux de Mansour (2018). Ces rencontres ne sont pas rares dans le monde du roman, plutôt que de coïncidences il faudrait parler de tendances qui orientent l’attention des écrivains d’un même côté.

De Chawki Amari, qui est loin d’être un débutant (son premier roman date de 2006) on dit qu’il va continuer toute une série romanesque consacrée aux sciences et à la métaphysique. Ses talents sont multiples et de toute évidence il dispose de connaissances scientifiques que beaucoup d’autres écrivains n’ont pas (disons qu’ils ne les avaient pas jusqu’ici, au cas où les choses seraient vraiment en train de changer). Cependant on peut lui trouver des modèles en remontant dans le temps de presque trois siècles, jusqu’à l’époque dite des Lumières, en plein cœur du 18e siècle. L’intégration de récentes découvertes scientifiques dans le récit romanesque ou le conte est fréquente chez Voltaire (Micromégas), très initié à la physique par son amie Madame du Chatelet, traductrice de Newton. Et pour ce qui est de la réflexion, tout à fait centrale dans Balak, sur le hasard, on en avait déjà l’équivalent à la même époque chez le philosophe Diderot qui prenant les choses à l’inverse s’interrogeait sur le destin voire la fatalité, à travers un personnage romanesque de son invention Jacques Le fataliste (c’est aussi le titre du roman).

Faut-il appeler hasard ce qui rapproche un couple d’amoureux ou croire, comme beaucoup le font, à une prédestination ? Cette deuxième option est évidemment très valorisante pour les amants. Cependant il y a dans l’écriture de Chawki Amari une sorte d’humour pince-sans-rire qui laisse perplexe sur ce qu’il croit lui-même et veut nous donner à croire. Voici par exemple une de ses phrases à ce propos : « Quel est le lien entre l’amour et le hasard, sachant qu’il y a sept milliards d’être humains et que chaque être peut en rencontrer dix mille dans sa vie ? » Ce qu’il intègre à l’intrigue romanesque de Balak est astucieusement complexe et fort malicieux : Il nous mène d’abord en bus sinon en bateau en nous laissant croire que ses deux personnages, Balak et Lydia, se sont rencontrés par hasard dans un autobus et que cette rencontre de hasard est le point de départ du couple qu’ils ne tarderont pas à former. Mais vient le moment où on apprend le fin mot de l’histoire : Balak était en fait en mission commandée par le chef d’une secte à laquelle il appartient, il avait ordre d’entrer en relation avec Lydia pour que la secte puisse éventuellement faire pression sur le père de celle-ci et la prendre en otage. Après quoi il y a encore un nouveau rebond car ce projet supposé machiavélique perd tout son sens dès le moment où Balak tombe amoureux de Lydia, au point de lui avouer la supercherie et de l’épouser !

Que devient dans tout cela la notion de hasard ? En tout cas les recherches qui ont longtemps passionné Balak à cet égard sont très compromises lorsqu’un projet vaguement révolutionnaire de sa secte, convoquant cette même notion, s’effondre en un lamentable fiasco. Alors à quoi sert, et à quoi a servi dans le livre cette notion de hasard et vaut-il la peine de l’approfondir davantage ? On a envie de répondre positivement parce que Chawki Amari, chemin faisant, nous a amenés à comprendre ou au moins à en pressentir les enjeux de son propos.

Revenons au Siècle des lumières et aux questions que Diderot se pose sur le destin humain—quoi que signifie le mot « destin ». Elles apparaissent dans un contexte où la religion officielle et institutionnelle se trouve violemment dénoncée, cet anticléricalisme des Philosophes est connu et on pourrait le dire historique en ce sens qu’il est le signe d’un moment de l’Histoire où beaucoup de gens ne croient plus, n’arrivent plus à croire qu’un Dieu tout-puissant omniscient et omniprésent se charge de gérer leurs destin. Mais alors si ce n’est Dieu, qui faut-il charger de cette tâche surhumaine au sens propre de gérer nos vies ? Tout ce qu’on essaie de dire autour de la notion de hasard aurait donc pour but de proposer un substitut à celle de volonté divine, dont on ne sauait se satisfaire. Mais il est bien clair aussi, et Chawki Amari a à cœur de nous le rappeler, qu’on ne peut prétendre savoir exactement ce qu’on dit quand on parle de hasard, quels que soient les efforts de Balak et de ses semblables pour maîtriser la notion. D’où le sentiment que l’on peut avoir de tourner un peu en rond autour d’un espace vide, qui serait l’espace de la métaphysique, condamnée en son temps par un philosophe comme Voltaire qui jugeait les débats qu’elle engendre comme infinis et sans solution. Raison pour laquelle à la fin de son célèbre conte Candide, on voit que les participants aux rocambolesques aventures du corps et de l’esprit sont désormais invités à revenir sur terre pour tâcher d’y agir au mieux ou au moins mal, en toute modestie : c’est la célèbre formule voltairienne, « cultivons notre jardin ». De la même façon, on croit comprendre que Balak et Lydia vont désormais se consacrer à leur minuscule royaume terrestre et tâcher d’y vivre les pieds sur terre. Jouer aux dés (par exemple pour savoir lequel des deux fera la vaisselle !) fait désormais partie de leurs petits amusements si anodins qu’ils auraient tort de s’en priver. L’idée de Chawki Amari, si on l’a bien compris, serait qu’il faut vivre au quotidien avec les mille petits hasards dont en effet notre vie est tissée et qui si l’on peut dire n’engagent à rien. Pour le reste, il y a plus d’une façon de cultiver son jardin : « Dans l’appartement, Balak et Lydia s’aiment avec force, comme on s’aime après une dispute. Ils sont heureux et ont un peu laissé de côté le hasard. »

Denise Brahimi

« LES COMMUNISTES ET L’ALGERIE. DES ORIGINES A LA GUERRE D’INDEPENDANCE, 1920-1962 », par Alain Ruscio, (La Découverte, février 2019)

Le plus urgent est sans doute de rassurer les lecteurs éventuels de ce gros livre, qui pourraient hésiter à affronter ses 550 pages de texte (mise à part la centaine de pages de notes et annexes variées). Rien de plus facile ni de plus agréable à lire que ces 22 chapitres qui échappent complétement à tout jargon de spécialiste et aux particularités de l’écriture universitaire parfois un peu dissuasive. Le parti pris de l’auteur est celui d’une très grande clarté, si complexe que soit son sujet, exigeant des analyses minutieuses et parfaitement documentées. On en jugera dès le premier abord par la simplicité de son plan en trois parties, rigoureusement chronologiques : de 1920 à 1954, de 1954 à 1956 et de 1957 à 1962—cette dernière date due au fait qu’il traite d’une Algérie encore coloniale quoi qu’il en soit, jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie.

La méthode de l’auteur est souple et variée, elle comporte des analyses détaillées mais aussi des synthèses, qui permettent de rattacher les précédentes à un fil conducteur et de faire le point dans cette histoire compliquée et pourtant logique, c’est-à-dire susceptible d’être résumée sans que les nuances indispensables s’en trouvent écrasées. Un exemple remarquable de ces excellentes mises au point se trouve au chapitre 10, c’est-à-dire à peu près au milieu du livre, et comme chacune de ses 22 sous-parties, celle-ci porte un titre qui donne clairement la position de l’auteur : « Communistes français et nationalistes algériens pendant la guerre d’indépendance : l’impossible entente ». Et en effet s’il y a un fil directeur auquel on voit bien que les analyses de détail ramènent le plus souvent, ce pourrait être l’idée d’une rencontre, a fortiori d’une fusion, qui n’a pas vraiment réussi à s’opérer, pour des raisons explicables néanmoins dommageables, évidemment. On trouve une autre explication de cette défaillance ou de ce manque à l’ultime fin du livre dans sa conclusion ; il y est dit dans une ultime appréciation que malheureusement le parti communiste français a constamment sous-estimé la place et l’importance des mouvements de libération nationale —alors même qu’ils battaient leur plein dans le monde entier longtemps avant le début de la guerre d’Algérie. Et l’auteur est bien placé pour en parler, ayant consacré une bonne partie de son travail antérieur à ce livre (de 2019) à la guerre française d’Indochine et à la décolonisation. D’ailleurs dans la première des trois grandes parties, celle qui va jusqu’en 1954 et qui s’intitule « Les communistes et la guerre d’Algérie », Alain Ruscio revient plus largement sur l’attitude du PCF à l’égard de la question coloniale, depuis l’origine de ce parti au Congrès de Tours en 1920 (ce que signifie le mot « origines » employé dans le sous-titre du livre). Il évoque à cette occasion le rôle d’événements importants qui se sont passés quelques années après la création du PCF, la Guerre du Rif en 1925, la création de l’Etoile nord-africaine an 1926 ; et naturellement, en octobre 1936, la création du Parti communiste d’Algérie qui deviendra le PCA, dont l‘autonomie par rapport au PCF est toute relative. Malgré l’apport à ces deux partis que constitue pendant un certain temps l’arrivée au pouvoir du Front populaire, l’un et l’autre s’étiolent ensuite et ont perdu beaucoup de leur crédit lorsqu’arrive la Seconde Guerre mondiale. Les événements se succèdent dès lors à un rythme soutenu, tissant au quotidien la vie de ce double parti communiste, telle que racontée par Alain Ruscio. Il est évidemment impossible de le suivre au fil de cette histoire, tout au plus peut-on essayer de dégager quelques traits caractéristiques de la présentation qu’il en fait.

Prenons par exemple un moment très attendu, qui est celui où le PCF vote les pleins-pouvoirs en Algérie, ce qui comme on s’en doute, lui a été beaucoup reproché. Indépendamment de tout jugement politique, le sentiment le plus répandu a été l’étonnement voire la stupéfaction, et c’est de là qu’il fallait repartir. Nous voici donc reportés avec Alain Ruscio en mars 1956. Le ministre résident Robert Lacoste explique nettement que sa ligne politique sera la répression ; il semble d’abord, d’après certaines déclarations, que le groupe parlementaire communiste devrait pour le moins s’abstenir. Eh ! bien non, sous prétexte qu’il s’agissait de défendre la paix, les pouvoirs spéciaux furent votés par les communistes, malgré l’abstention d’un nombre important de leurs députés. Et Jacques Duclos d’expliquer que c’était « pour aboutir à la paix et pour contraindre si besoin les grands possédants d’Algérie ». Politiquement ce moment était évidemment à mettre en valeur mais on bénéficie d’un « plus » du fait que l’auteur reconstitue la scène avec brio, fait entendre de nombreux personnages et ne prétend pas exprimer de façon péremptoire son jugement quel qu’il soit.

Cette présence des personnages est d’ailleurs un des traits qui rend le livre si vivant. De manière générale, Alain Ruscio, contraint par son métier d’historien d’évoquer les appareils politiques et leurs décisions, les distingue nettement des comportements individuels qui sont laissés à l’initiative de militants ; et il exprime son admiration pour le courage dont ont fait preuve nombre d’entre eux, au péril de leur vie, comme le prouvent des exemples connus (Maurice Audin, Fernand Iveton…)

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne viendrait pas à l’idée de trouver dans son livre des traces d’anticommunisme. Il n’hésite jamais à être critique ou étonné voire désapprobateur, mais il ne s’agit pas de dénoncer globalement le communisme et son rapport au colonialisme, ce qu’on comprend fort bien si l’on compare son attitude intellectuelle à celle d’un trotskyste comme Pierre Frank, dont il rapporte certains propos, sans doute pour qu’on puisse faire la comparaison.

En dehors des questions d’opinion, le livre d’Alain Ruscio donne le sentiment d’être écrit à bonne distance des événements dont il parle, ni de trop près ni de trop loin, ni dans la passion partisane et militante, ni dans l’objectivité scientifique qui implique le refus de l’engagement personnel. D’où vient peut-être qu’il est si convaincant.

Denise Brahimi

« LE MIRAGE EL OUAFI » de Fabrice Colin (Anamosa 2019).

La maison d’édition Anamosa (« Tu marches avec moi », dans la langue de la tribu amérindienne Sauk) publie revues, œuvres scientifiques et romans. Découverte à l’occasion du passionnant Festival Littératures au Centre de Clermont-Ferrand, cette belle maison nous offre la lecture de ce curieux roman de Fabrice Colin, autour de la personnalité du marathonien Boughera EL OUAFI, qui offrit à la France sa seule médaille d’or aux jeux Olympiques d’Amsterdam le 5 août 1928.

Bien oublié des amateurs de sports, il sera pourtant célébré par Alain Mimoun après sa médaille d’or de 1956, qui l’appellera à la tribune. Puis lors de la Coupe du Monde de football de 1998, on donnera son nom à des stades de la Seine Saint-Denis. Une reconnaissance tardive et peut-être un peu post-coloniale ?

Il ne s’agit pas d’une biographie, tant les éléments concernant la vie d’El Ouafi sont minces. Plutôt d’une rencontre d’un romancier avec sa propre histoire, et avec un personnage quasiment fictionnel, un personnage de roman, donc. Et même un fantôme de roman, avec lequel l’auteur finit par entretenir une relation d’outre-tombe.

Sa relation avec le marathonien lui est suggérée par un mail d’un vieil ami algérien de ses parents, appelé M. dans le livre, perdu de vue depuis 30 ans. Cet ami devient le guide de la rédaction de ce livre, à l’occasion de rencontres bien arrosées. Cette démarche d’écriture est pour le narrateur/auteur l’occasion d’un retour sur une courte période de son enfance en Algérie, où son père est venu enseigner 2 ans à Boumerdès en 1978. Un séjour qui l’a marqué particulièrement, ponctué de péripéties, véritables aventures à l’échelle d’un petit garçon de 4 à 6 ans…

La découverte d’El Ouafi s’entremêle donc pour l’auteur avec une quête personnelle. D’autant que les traces du marathonien, par exemple dans sa ville natale Ouled Djellal sont quasi inexistantes. Très vite l’auteur se heurte à cette pénurie d’information mal remplacées par quelques légendes. Quelques éléments personnels lui sont fournis par une nièce d’El Ouafi. Il se confronte aussi à ses propres positions publiques critiques sur l’écriture biographique…

A partir de là, le livre bifurque vers un imaginaire de plus en plus onirique. El Ouafi au front, même si l’auteur déduit plus loin dans le récit qu’il n’a pas pu s’y trouver compte tenu de son âge, 20 ans en 1918, donne vie à des pages splendides. « La mort s’immisce, devient une seconde peau. El Ouafi parle français : Abeille. Pigeon. Marmite. Zinzin. Tout ce qui siffle, trace et explose ».

S’intercale un souvenir que M. l’incite à retrouver. C’est son père qui le lui révèle : petit, il a été piqué par un scorpion et sauvé in extremis par le médecin de Biskra. « La blessure originelle », dit M., « l’aiguillon de l’inspiration ».

Plus tard, c’est la période de coureur de cirque aux Etats Unis, autre volet de la légende El Ouafi qu’aborde l’auteur, en offrant au lecteur un chapitre décrivant en détail le personnage dans ce Middle West que la Grande Dépression n’a pas encore frappée. On dit qu’on le faisait courir devant des fauves pour épater les spectateurs. Plus loin, Fabrice Colin détruira cette fable, poursuivant ainsi ce curieux et passionnant récit fait de niveaux successifs de construction et de déconstruction romanesque.

Se dessine peu à peu l’image d’un homme qui traverse sa vie sans réellement l’habiter. Il subit ce qu’il vit sans en être jamais l’acteur, au point d’être souvent dans le mauvais endroit au mauvais moment.

Même le bref retour devant les projecteurs que lui valut la victoire d’Alain Mimoun aux jeux de Melbourne en 1956 « lui parurent moins une chance qu’un fardeau déprimant. Une seconde vie ? Mais il ne savait déjà que faire de la première ! ».

Suit alors sur un mode biographique ce qui pourrait être la fin de l’histoire, le petit boulot de gardien de stade, l’indifférence, les sollicitations de militants FLN pour obtenir les plan du stade en vue d’un attentat contre Salan, ce qu’il refuse, puis le mitraillage du café de l’horloge, à Saint Denis, où il perd la vie en 1959… Le récit quitte alors le champ d’une simili biographie pour entrer dans un onirisme, dans lequel le fantôme d’El Ouafi hante le sommeil fiévreux de l’auteur (résurgence de la piqûre du scorpion ?).

A son réveil l’auteur passe alors à une lecture critique des pseudo éléments biographiques qui jalonnent la vie de son héros. Le lecteur se perd dans le labyrinthe des fausses pistes multipliées par le romancier. Son dialogue de clôture avec son personnage, dans le Jardin des Plantes où se situent plusieurs moments du livre tourne au conte philosophique entre vérité et mensonge, entre existence et fiction…

El Ouafi est au final le prétexte d’une réflexion rêveuse du le roman, la littérature, « l’art de l’esquive et de la réinvention ».

Courir après un marathonien à peine réel, c’est cet exploit que nous permet ce livre étonnant, qui permet au lecteur de construire à sa façon l’image de ce sportif oublié. Mirage de l’écriture.

Michel Wilson

, « ATLAL » du réalisateur Djamel Kerkar 2017

Atlal est certainement le film le plus novateur d’un nouveau cinéma algérien qui fait une place essentielle à la recherche de ses moyens d’expression , alors même qu’il appartient à la catégorie du cinéma engagé, ici engagé dans la dénonciation de l’horrible décennie noire mais aussi de l’incroyable abandon dans lequel vivent encore ceux qui à l’époque en ont été victimes. Cette très brève présentation suggère déjà la complexité de ce que le cinéaste veut dire ou plutôt montrer.

Son projet pourrait passer pour intellectuel ou conceptuel. Il l’explique à

partir du mot « atlal » dont il a fait le titre de son film et qu’on pourrait traduire par traces, si ce n’est qu’il s’agit de traces particulières qui ne se mettent à évoquer le passé auquel elles ont appartenu que si on leur consacre une sorte de contemplation à la fois intense et distanciée. Il y a beaucoup de subtilité dans la mise en place de telles conditions de travail, Kerkar ne demande pas forcément qu’on le comprenne avec précision mais il faut évidemment que le public ressente une différence avec ce que serait une narration ordinaire d’événements appartenant à un passé plus ou moins proche.

Pour ce réalisateur, sans aucun doute hanté par les monstrueux ravages que la décennie noire a causés, le problème est de suggérer ce qu’il en a été, et ce qu’il en est encore aujourd’hui (et ce deuxième point n’est pas le moindre de la tragédie) à travers des absences et des vides, des objets et des êtres presque entièrement détruits. Quiconque connaît l’Algérie sait à quel point les étendues de gravats et les matériaux pour maisons inachevées font partie des paysages omniprésents dans ce pays. Pour les paysans s’y ajoutent par milliers des arbres fruitiers qu’ils avaient plantés et entretenus mais qui n’ont pu résister à la volonté systématique de destruction. Où trouver la force de tout recommencer ? Djamel Kerkar nous engage à deviner en partie ce que serait, peut-être, une vie qui reprendrait malgré tout, mais dans des conditions incroyables de précarité, aussi fragiles que l’installation de cet homme monté sur deux moellons et une planche pour tenter de bricoler une fenêtre de sa maison.

Mais naturellement c’est surtout sur les êtres humains que les traces du gâchis sont les plus consternantes et à cet égard, le déroulement du film évolue de plus en plus vers une vision poignante de ce qu’il en est. L’un des personnages qu’il nous donne à entendre longuement est un jeune homme du village dont on comprend qu’il est lycéen mais qui en fait met tout son espoir dans la fuite vers n’importe quel pays, fût-ce la misérable Somalie, plutôt que de rester dans son propre pays par lequel il se sent abandonné et humilié. Il est évident que ce garçon vit dans une ignorance totale du monde comme il est et ne mesure pas son manque du moindre atout pour y faire son chemin. Pathétique, la confiance qu’il met ou qu’il veut mettre dans son blouson chic et ses lunettes de soleil à la mode pour être reconnu (où et comment ?), fût-ce après quelques mois de prison (pourquoi ?) et tribulations du même ordre ! Pour le spectateur, ce n’est pas un rêve mais un cauchemar.

Pourtant est plus pathétique encore le spectacle de cet homme qui a vraiment servi aux côtés des militaires contre le terrorisme et qui en a gardé un traumatisme insurmontable, tant physique que moral. Devenu mutique ou presque, le seul mot qu’on lui entend prononcer parfois est « mes enfants ». Mais manifestement les enfants sont loin et des obstacles insurmontables l’empêchent de les rejoindre.

Rien de tout cela ne nous est dit sous la forme d’une narration à laquelle le réalisateur mêlerait explicitement ni même implicitement sa propre analyse des faits, nous incitant à en dégager la nôtre. Tout ce que nous retenons du film, et c’est énorme, nous est donné à deviner grâce à ce procédé très particulier de « l’atlal » par lequel il a voulu définir son film.

C’est pourquoi il nous faut revenir à ses propres propos et à un long entretien qu’il a donné pour s’en expliquer. On jugera du caractère très brillant de ce jeune réalisateur et de l’originalité de son projet en réfléchissant à la formule qu’il emploie pour en parler : « Atlal n’est pas un lieu de mémoire mais raconte les mémoires d’un lieu ».

Au-delà du jeu de mots, Djamel Kerkar a donné corps à son projet par un certain nombre de procédés qui consistent notamment dans la juxtaposition de temporalités multiples, entre lesquelles il y a des tensions contradictoires : « Je n’ai pas réalisé mon film tout de suite après les années 90 mais vingt ans après la destruction du village qui comporte plusieurs trajectoires. Le film est donc fait de ces deux trajectoires : des ruines quasiment cachées, que personne ne va voir, ou ne veut voir, et de ces constructions de gens qui veulent revenir, reconstruire, replanter, juste à côté. Il fallait que je donne à voir ces deux choses. C’est ce contre-balancement qui donne la substance du film.

On comprend par là qu’il ne s’agit pas d’un retour sur le passé à vision documentaire, ni d’ailleurs du gommage de ces mêmes événements, mais d’une sorte de mixage qui fait qu’on sent constamment le passé à travers le présent sans que ce soit sous la forme d’évocations explicites.

Le spectateur en retire le sentiment qu’il a affaire à un réalisateur très maitre de son art et soucieux avant tout d’affirmer une position originale, qui fait assurément de lui un novateur et non un héritier.

Denise Brahimi

dans le cadre de « Et pourtant elles tournent ».