Lettre culturelle franco-maghrébine # 35

ÉDITO

Voici les vacances, et le moment d’un au revoir jusqu’en septembre.

Mais nous sommes persuadés que de bonnes lectures sont un excellent moyen de les savourer.

Nous vous en proposons donc quelques-unes dans cette livraison plus copieuse que les autres mois. Nous nous réjouissons à l’idée que cette Lettre du 1er juillet vous accompagnera peut-être au cours de cet été

et nous aurons plaisir à vous retrouver avec celle du 1er septembre.

A bientôt, et bel été.

Denise Brahimi et Michel Wilson

« BOURGUIBA » par Bertrand Le Gendre, (Fayard, 2019)

Il est étonnant de constater à quel point ce livre, qu’on devrait appeler une biographie, est d’une grande lisibilité. Pourtant ce n’est pas faute d’érudition, l’auteur ayant accumulé pendant plusieurs années des recherches, souvent inédites, pour traiter son sujet. Il est vrai qu’il a le bon goût de renvoyer aux notes, pour préciser ce qu’il en est de son importante documentation. Non moins utile est son très riche index qui montre la variété des gens impliqués dans cette longue histoire, puisque Bourguiba a vécu presque un siècle, étant né au tout début du 20e (on hésite entre 1901 et la date officielle de 1903) et mort en 2000. Ce qui est d’ailleurs paradoxal tant il a été longuement et gravement malade, à la fois physiquement et psychiquement : on ne cesse de s’étonner qu’il ait pu cependant et continûment mener la politique de son pays jusqu’en 1987, date de son éviction par Ben Ali.

Pourquoi hésiter devant le mot « biographie » alors qu’objectivement c’est bien de cela qu’il s’agit, et même classiquement en suivant l’ordre chronologique des événements, bien répartis en trois moments successifs, La conquête du pouvoir (1903-1956), L’exercice du pouvoir (1956-1969), Les épreuves du pouvoir( 1969-1987). Cet ordre n’est jamais bouleversé en quoi que ce soit, même si certains chapitres thématiques sont amenés à revenir sur la même période, se complétant ainsi les uns les autres.

Pourquoi hésiter devant le mot « biographie » alors qu’objectivement c’est bien de cela qu’il s’agit, et même classiquement en suivant l’ordre chronologique des événements, bien répartis en trois moments successifs, La conquête du pouvoir (1903-1956), L’exercice du pouvoir (1956-1969), Les épreuves du pouvoir( 1969-1987). Cet ordre n’est jamais bouleversé en quoi que ce soit, même si certains chapitres thématiques sont amenés à revenir sur la même période, se complétant ainsi les uns les autres.

C’est que le mot biographie paraît un peu sec et finalement même un peu réducteur, par rapport à ce qu’éprouve le lecteur, de plus en plus passionné au fil de ce récit. Pour le dire d’un mot, qui n’est pas excessif, on a de plus en plus quand on avance dans cette lecture le sentiment d’entrer en tragédie, avec une sorte de consternation devant le caractère pathétique de ce qui compose la troisième partie. Et pourtant l’auteur du livre ne fait jamais appel à nos sentiments, ni même à une empathie qui ferait fi des épisodes les moins glorieux voire les plus répréhensibles que comporte la vie de Bourguiba. Bertrand Le Gendre ne cherche nullement à occulter les comportements les plus discutables de son personnage, dirait-on, s’il s’agissait d’un roman : élimination des adversaires (tel que Ben Youssef assassiné en 1961), initiatives plus que contestables entraînant la mort d’un grand nombre de Tunisiens (telle que l’affaire de Bizerte en juillet 1961).

De quelle nature est le charisme qui pendant des décennies propulse Bourguiba au sommet de la popularité —en dépit même de son choix tout à fait évident d’exercer un pouvoir autoritaire et personnel, éliminant toute contestation ? Ce n’est sans doute pas vraiment de séduction qu’il faut parler, en ce sens qu’il ne cherche pas à plaire, même s’il sait éviter les affrontements en « aménageant » la vérité pour se concilier son interlocuteur. Pendant toute sa période glorieuse, jusqu’à la fin des années soixante, tous ceux qui l’ont bien connu, ses ministres, ses proches, s’accordent à dire qu’il émane de sa personne une force exceptionnelle, qu’on pourrait définir sommairement comme un mélange d’intelligence et de volonté. Toutes qualités qui avaient été particulièrement efficaces pour conduire la Tunisie à l’indépendance—alors même que, jusqu’au dernier moment, la France voulait s’en tenir à l’autonomie—mais qui le sont encore tout autant dans la deuxième période, « L’exercice du pouvoir ». C’est d’ailleurs ce qui se dégage de son portrait photographique qu’on peut voir sur la couverture du livre de Bertrand Le Gendre : grande finesse des traits, regard aigu et qui voit loin, exprimant comme les rides du front une détermination fondée sur le réalisme (au sens de la realpolitik, comme on dit en allemand).

Bertrand LE GENDRE

Bertrand Le Gendre raconte qu’un des récents successeurs de Bourguiba à la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi, considérait que le plus grand titre de gloire du « Combattant suprême » était son action incomparable en faveur de l’émancipation des femmes. Et l’on ne peut que se rendre cette opinion, surtout au moment où l’islamisme menace ces acquis. Il est remarquable, et digne d’être continûment rappelé, que cette action consignée sous le nom de « Code du statut personnel » a été une des premières sinon la première menée par Bourguiba dès son arrivée au pouvoir en 1956. Mariage par consentement mutuel, interdiction de la polygamie et de la répudiation, voilà par quoi commencent les mesures prises par Bourguiba en faveur de son pays devenu grâce à lui indépendant. Ce ne sont pas moins de 170 articles qui bravent la tradition musulmane, évidemment pas par goût de la provocation mais parce que Bourguiba sait qu’il est le seul à pouvoir le faire à ce moment-là, profitant de la popularité que lui a acquise sa victoire sur le Protectorat français.

Pour autant, Bourguiba n’a jamais eu peur de « copier le modèle occidental » comme on dirait sans doute aujourd’hui, non parce qu’il est occidental mais parce que c’est le modèle des Lumières et que les Lumières peuvent (et doivent) être tunisiennes aussi bien. Ce que le printemps de 2011 a rappelé et essaie de faire valoir aujourd’hui. Viennent à la rescousse les combattants et combattantes qui ne se disent pas « suprêmes » mais qui savent ce que la Tunisie doit à Bourguiba.

Denise Brahimi

« DANS LA CHAMBRE » de Leïla Sebbar, (éditions Bleu autour, 2019)

Ce livre est un recueil de courtes ou très courtes nouvelles, 5 à 6 pages en moyenne, situées tantôt dans des villes algériennes et tantôt dans des villes françaises. Les actions qui y sont évoquées vont de l’époque coloniale à l’époque actuelle ; on retrouve au passage des allusions à des écrits antérieurs de Leïla Sebbar, notamment ceux dont le personnage principal est la jeune Shérazade, fille de banlieue partie à la recherche de ses origines et pour laquelle l’auteure a une prédilection depuis le début des années 80. Est-ce à cause de ses yeux verts ? La question peut paraître pour le moins bizarre et superficielle, mais il se trouve que Dans la chambre revient très souvent sur la fascination exercée par des yeux bleus ou verts, en tout cas très clairs et donc différents de ce qu’il en est le plus souvent au Maghreb. C’est une manière de dire, concrètement et poétiquement, la multiplicité des influences et des origines en présence dans ces régions. Les mouvements divers, notamment entre la France et l’Algérie, sont très représentés dans ce dernier livre, confirmant la position adoptée par l’auteure dans toute son œuvre, qui se situe presque toujours « entre les deux rives », celles de la Méditerranée, dont on sait qu’à la fois elles séparent et joignent l’Algérie et la France.

De l’Algérie chère à son cœur, Leïla Sebbar aime particulièrement la découverte qu’en ont faite des voyageurs français curieux voire passionnés qu’on réunit souvent dans la vaste catégorie de l’orientalisme, si injustement décrié. S’y trouvent de nombreux peintres à commencer par Delacroix et ses célèbres « Femmes d’Alger dans leur département » ; suivant en cela l’actualité qui propose une exposition sur Gustave Guillaumet, mort à 46 ans après avoir consacré sa vie à l’Algérie, l’auteure lui fait judicieusement une place bien méritée. Plusieurs nouvelles de Dans la chambre montrent aussi l’importance du rôle joué par les photographes, qui certes enfermaient leurs modèles locaux dans des cadres voire dans des clichés mais sans lesquels nous serions encore bien plus dépourvus que nous ne le sommes d’images remontant dans l’époque coloniale aussi loin que l’ont permis l’invention et la pratique de la photographie.

Pour autant et à l’autre extrémité de son parcours chronologique, Leïla Sebbar ne manque pas d’évoquer l’actualité tout à fait récente vécue par des Algériens, surtout des femmes d’ailleurs, dans plusieurs grandes villes de France ; ces évocations sont regroupées dans la troisième et dernière partie du recueil. Et c’est là principalement qu’on trouve des actes de violence, imposée ou subie, composant une actualité dramatique sur laquelle l’auteur n’a pas besoin d’insister longuement tant elle est présente dans notre quotidien—et pas assez, malheureusement, dans la conscience que nous devrions en avoir.

La brièveté des évocations contribue au choc ressenti par le lecteur et caractérise la manière adoptée par Leïla Sebbar dans ce recueil. Manière qui est tout sauf réaliste malgré certaines apparences et des détails précis que lui fournit son information. Les faits ont valeur d’indice, beaucoup plus qu’ils ne sont prétextes à narration. Manifestement, l’auteure a fait le choix d’un style volontiers allusif, qui met en jeu l’imaginaire et en appelle à notre interprétation. C’est un choix qui nous amène à constater que la surexploitation par les médias (le cinéma s’en même aussi) de la question des banlieues ne fait guère avancer la connaissance que nous en avons ni sa prise en charge.

La manière dont procède Leïla Sebbar est assez nouvelle, y compris par rapport à son œuvre antérieure, qui est considérable, comme le prouve la liste de ses publications qu’on trouvera à la fin du livre. Il semble qu’elle se soit d’abord mise à l’écoute des voix algériennes en France pour les rapporter à sa manière certes mais pourtant le plus justement possible. A quoi s’ajoute ou s’ajoutait une très longue réflexion sur elle-même et son histoire, à la fois personnelle et représentative de « l’entre deux rives ». Dans la chambre n’exclut pas certains de ces aspects, mais les traite assez discrètement et comme par allusion. On est frappé par l’aptitude de l’auteure à suivre durablement certains fils conducteurs mais aussi à se renouveler en changeant de position et de façon de faire.

En partant de la chambre comme espace clos, Leïla Sebbar ne pouvait manquer de remonter jusqu’au sort des célèbres odalisques, favorites exposées pourtant aux violences du maître, mais elle rencontrait aussi, inévitablement, les lieux misérables où continuent à survivre plutôt mal que bien la masse considérable des immigrés. Certes le temps des bidonvilles est devenu une histoire passée mais combien de chambres d’hôtel sont des pièges encore plus mortifères pour ceux et celles qui de diverses façons s’y retrouvent coincés.

Des violences évoquées par Leïla Sebbar, on pourrait presque dire qu’elles laissent sans voix,

Au sens où il y aurait quelque gêne à en tirer de la littérature. La forme de la très brève nouvelle permet d’attirer brusquement et brutalement l’attention. C’est le « fait divers tragique » inévitablement banalisé par les journaux, mais auquel l’écrivain ici l’écrivaine peut redonner une forme percutante qui nous sollicite, suscitant douleur et indignation.

Denise Brahimi

» DES DAMNE(E)S DE L’HISTOIRE, LES ARTS VISUELS FACE A LA GUERRE D’ALGERIE », par Emilie Goudal , (Les Presses du réel, Œuvres en société, 2019)

Malgré son titre qui est évidemment une référence aux Damnés de la terre de Frantz Fanon (1961), ce livre n’est pas engagé politiquement au sens où il exprimerait de manière polémique des opinions personnelles en rupture avec les idées reçues. En fait, il s’agit d’un travail universitaire (thèse de doctorat sans doute réaménagée pour la publication) écrit par une historienne de l’art conformément au sujet qui se trouve exprimé dans le sous-titre de son livre. Celui-ci manipule une riche documentation, pas toujours très connue, en s’appuyant sur de nombreuses sources, des archives certes mais aussi des entretiens, des articles et des livres ; et des tableaux, évidemment.

Le plan général est tout à fait clair, chronologique et en deux parties, l’une qui étudie son sujet pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) et la seconde qui se consacre à la période suivante, dite postcoloniale. C’est toujours de production artistique qu’il s’agit, mais il est évident que les mises au point historiques sont aussi nécessaires que présentes, pour tenter de baliser un sujet qui est loin d’être clos : à la fin de la seconde partie, on trouve le mot « inachevé » dans la formule « une décolonisation (in)achevée », qui est la preuve d’une impossible clôture du sujet ; l’histoire continue, même si l’on peut supposer que ses acteurs principaux dans le domaine choisi vont changer ou sont en train de changer, du fait du renouvellement naturel des générations. Malgré un sujet bien explicité, il était évidemment impossible que cette seconde partie soit exhaustive, mais les angles d’attaque choisis par l’auteure font apparaître des sujets essentiels.

—S’agissant de la première partie, qui concerne la période de la guerre elle-même plutôt appelée « événements », cette ruse du langage permet de comprendre que la difficulté vient pour une bonne part de la non-reconnaissance de la guerre (c’est-à-dire du fait que c’en est une) par l’Etat français. Aborder ce sujet pour les artistes, c’est donc inévitablement s’exposer au risque de la censure, et il est intéressant de voir comment ils la contournent par des moyens propres à leur art. Sans parler de ce qui est plus difficile à apprécier, c’est-à-dire l’auto-censure.

En dehors de ces difficultés provoquées essentiellement par la situation historico-politique, il y en a d’autres qui sont davantage intérieures à l’art lui-même : puisque pour l’essentiel, cette guerre est un « non dit », comment figurer celui-ci ? Est-ce que seule une peinture abstraite ou tendant vers l’abstraction peut représenter ce qui n’est pas reconnu ni même reconnaissable comme objet possible de figuration ? Il semble que les œuvres dont nous parle Emilie Goudard pour cette période soient de styles beaucoup plus variés que cette problématique ne pourrait le laisser supposer.

—La seconde période, où l’art postcolonial trouve sa source dans la

Emilie Goudal

mémoire de la guerre d’Algérie, amène l’auteure à aborder des sujets différents et variés. A commencer par la mémoire elle-même, dont elle rappelle très justement que c’est toujours une construction, à laquelle participe le travail des artistes. La guerre d’Algérie constitue pour eux une source incontournable, tant son impact a été fort sur la mentalité collective. Elle en parle comme d’une « matrice », mot évocateur de sa fécondité et de son pouvoir d’impulsion. Cependant est-il possible de faire entrer toutes les œuvres qui en découlent dans un même ensemble officiellement reconnu tel qu’un musée créé pour la circonstance on une collection qui serait très légitimement appelée « Art et révolution » ? N’est-ce pas ou ne serait-ce pas la vocation du Musée d’art moderne d’Alger ou MAMA, créé en 2007 ?

Les artistes postcoloniaux ont partie liée avec toutes les problématiques de leur époque. C’est pourquoi le livre d’Emilie Goudal fait une place importante à la représentation des femmes—ici il s’agit des femmes dans la guerre d’Algérie— et pas seulement pour glorifier leur rôle mais aussi pour le définir autrement et de manière beaucoup plus variée que cela n’a été fait par la politique officielle de l’Algérie.

D’une manière générale, les artistes de cette période et conscients de l’être ont à assumer une lourde responsabilité en tant qu’inventeurs du pays présent mais forcément lié à la représentation de son passé. Beaucoup de problèmes se posent et notamment la place qu’il convient d’assigner à certaines œuvres, le mot place étant parfois à entendre au sens propre : c’est ainsi qu’un certain « Grand tableau antifasciste collectif » (1960) a été promené de musée en musée, comme s’il était vraiment trop encombrant, par sa taille peut-être mais surtout à un sens psychologique ou politique du mot.

Il n’y a pas à s’étonner que même la partie de cet art conçue pendant la guerre d’Algérie et en liaison directe avec elle soit intimement liée aux affres de la décolonisation. Ce qui fait suite aux événements n‘est pas moins traumatique qu’ils ne l‘ont été eux-mêmes en leur temps. D’une autre façon, mais pas moins gravement. L’art se nourrit, directement ou indirectement, des grands traumatismes historiques, même ou justement parce qu’il a du mal à les aborder.

Denise Brahimi

« FEROCES INFIRMES » d’Alexis JENNI (Gallimard 2019)

Dans le dernier roman du lyonnais Alexis Jenni on retrouve l’étrange fascination pour l’atroce transformation des hommes en des bêtes de guerre, qu’il avait si bien écrite dans « L’art français de la guerre ». Jean-Paul Aerbi, le terrible père du narrateur est un peu parent du capitaine Salagnon du premier roman de l’auteur dont la force narrative lui valut le Goncourt en 2011, remarquable récompense pour un premier roman.

Mais si Salagnon l’officier parachutiste-peintre de L’art français de la guerre se sort à peu près propre de sa guerre d’Algérie, au bras de son Eurydice pied-noir pour passer le reste de ses jours entre amour et peinture, le père Aerbi, ancien appelé, passé par les commandos de chasse puis par l’OAS finit en « féroce infirme » dans le fauteuil roulant poussé par son fils. L’amour de la belle Aimée ne sera pas pour lui une rédemption et « un noyau de colère en fusion, caché sous le béton de sa belle apparence et que rien ne parvenait à refroidir » brûle en lui et en fait un de ces « vieillards tonitruants », et bien pire, chantés par Jacques Brel.

Le béton mentionné dans cette citation de la conclusion du livre tient une grande place dans ce récit. Il s’agit du béton de l’agglomération lyonnaise, qui peut rendre ce récit familier aux lecteurs connaissant la capitale des Gaules. Celui des Gratte-ciel de Villeurbanne où Jean-Paul Aerbi passe son enfance, et où il vit auprès de ses parents les alertes aériennes de 1944. La guerre, déjà… Une troublante rencontre onirique dans une cave des Gratte-ciel pendant une alerte avec une sorte de pythonisse, semblable à la statue de la Saône au pied de Louis XIV Place Bellecour, lui révèle une prédiction qui jalonnera sa vie, le départ de son père, et l’arme qu’on lui donnera pour qu’il survive…

Jean-Paul deviendra maquettiste dans le cabinet de l’architecte Louis Corinthe (un concentré des architectes de la Duchère, notamment le Lyonnais François-Régis Cottin ?), ce qui donnera lieu à plusieurs conversations autour de l’architecture moderne. « Dans l’architecture, il faut considérer le ciel… Il faut voir l’architecture sur fond bleu, comme la Vierge … car elle est une apparition : on avance et elle est là, ça doit couper les jambes ». Corinthe a vécu en Algérie, et y construit des immeubles que le maquettiste représente face à une feuille de celluloïd bleu, en pensant qu’il ne va pas tarder à y partir. Une conversation avec un vieux maître chez qui on croit reconnaître Le Corbusier donne quelques notions de l’architecture des années 60, avec l’idée d’un immeuble-pont de 10km de long à Alger qui aurait détruit la ville coloniale « des centaines de milliers de gens auraient été aux premières loges, face à la mer, sans supporter les voisins… ». Le lecteur connaissant Alger en frémit, une immense Aéro-Habitat multipliée par 1000, face à la mer ! Il y a bien un immeuble pont, mais aux proportions plus humaines !

L’architecture vit aussi ici ou là dans le livre, dans les descriptions de la vie des immeubles, des canalisations, des rumeurs diverses. Le fils est aussi maquettiste chez un architecte, plutôt informaticien, autre époque… Etonnante intuition de l’auteur pour rapprocher ces deux personnages si dissemblables. Il habite un des grands ensembles maquettés par son père, et ses voisins Farida et Rachid l’aident à garder le vieillard exclu de la maison de retraite où il menaçait ses voisins avec un fusil ! Rachid encaisse ses propos racistes mais Farida en est épargnée, et l’aime bien.

L’architecture est encore là quand à son retour d’Algérie Aerbi est logé grâce à son ancien officier qui a des responsabilités dans l’office HLM et on l’apprend ensuite, dans un groupe de résurgence de l’OAS. L’appartement tout neuf qu’il attribue à son ancien subordonné est l’objet d’une saisissante description : « L’immeuble est neuf, tout est à angles droits, je suis suspendu dans le ciel qui remplit les vitrages. Cette abstraction me fait merveilleusement du bien. Il n’y a aucun souvenir nulle part, tout est neuf et direct. La vie qui s’ouvre est neuve et légère ».

Enfin une scène importante se déroule dans le quartier de la Duchère en chantier, en cette année 62, un chantier déjà habité, notamment par des familles de pieds noirs. Jenni excelle à nous faire vivre l’atmosphère qui a pu être celle de cette période.

Si ces descriptions lyonnaises à différentes périodes prennent une place importante dans un ouvrage construit en allers-retours entre chapitres consacrés au père et ceux consacrés au fils, les chapitres de l’histoire du père en Algérie prennent un place presque aussi importante. On y retrouve la grande maîtrise de l’auteur, déjà démontrée dans l’Art français de la guerre, à décrire de façon très réaliste les scènes de guerre, que ce soit dans le djebel ou lors de la bataille finale dans un Alger ayant sombré dans une frénésie de violence, notamment à Bab El Oued. Aerbi va successivement tenir un poste avec des appelés dans une surveillance sans résultats, où il découvre le plaisir d’avoir une arme à soi, dont il sait habilement se servir. Dans cette partie, le camp d’en face est représenté de loin en loin dans des récits qui font écho, décrivant un certain Ali Abane, le fils du pharmacien tué par les paras. Il échappera à toutes les opérations de guerre menées contre son groupe, et sera l’un des derniers à voir Aerbi quitter Bab el Oued en fin de siège, une valise pleine de billets à la main. Entre ces deux épisodes Aerbi a choisi de rejoindre un commando de chasse où ses qualités de tireur seront appréciées, et où il se trouvera sous le commandement de Michel, un des trois amis d’enfance de Villeurbanne. Puis il déserte et rejoint un groupe de l’OAS sinistre et pittoresque, avec l’écrivain de série noire de Bab el Oued Maurice Bensoussan, Sauveur et Roger les deux commandos Delta assez bras cassés, et Miklos, le légionnaire hongrois un peu dingue. La méticulosité du maquettiste trouve à se réemployer dans le délicat montage des bombes au plastic. Ca explose partout dans le Alger de cette fin de guerre, et il ne reconnaît pas toujours ses bombes tant chaque faction y va de son plastiquage (les « stroungas ») qui n’arriveront pas pour autant à détruire Alger.

Exfiltré d’Alger avec un petit magot, il rencontre Aimée Sarfati, belle interne de médecine pied-noir qu’il perd à la sortie du bateau à Marseille, et finit par retrouver à l’hôpital de Grange Blanche. Mais contrairement au Salagnon de L’art français de la guerre, il replonge dans l’action clandestine avec un commando créé par son ex capitaine, avec le projet d’assassiner le chef de l’Etat curieusement nommé le général Ensemble dans ce livre (il était Le Romancier dans l’art français de la guerre…). Tout se termine de façon assez piteuse…

Alexis Jenni

Le style d’Alexis Jenni s’adapte aux différentes parties du livre, celles de l’action, où les phrases se raccourcissent sans que le sens de la métaphore de l’auteur disparaisse, avec des bonheurs descriptifs qui captent le lecteur, et celles appelant plus à la méditation, à la réflexion, plus ciselées, ouvrant des champs d’images riches et qui appellent à la pause pour les savourer.

Au cœur du livre, la relation père-fils s’explicite peu à peu depuis une forme de haine au départ, qui fait imaginer au fils de laisser dégringoler la chaise de l’infirme du haut de la Croix Rousse, jusqu’à l’expression du regret de cette non relation : « C’est dommage qu’il soit si dur, brutal, fermé, c’est dommage, j’attends depuis toujours qu’il s’ouvre et sourie. J’aime mon père ; je ne lui en veux que d’être déchu, mais lui aussi s’en veut, de n’avoir pu ». Une réponse à la première phrase du livre : « Je n’aimerais pas que mon père atteigne quatre-vingts ans… ». La métaphore du noyau de colère en fusion hérité de cette guerre atroce est un écho à la vision de la centrale du Bugey, visible depuis le Gros Caillou, à la première page du livre, menaçante, mais qui éclaire les immeubles de Lyon, en même temps qu’elle réchauffe le Rhône. Peut-on en déduire que la guerre d’Algérie a lâché parmi nous des éléments irradiés qui contaminent lentement la société, les familles ? C’était un peu la thèse de l’auteur dans son dialogue avec Benjamin Stora dans « Les mémoires dangereuses ».

Cette page mal refermée des histoires de l’Algérie et de la France laisse un autre héritage, positif, oh combien, lui, littéraire, avec ce dernier livre passionnant qui vient s’ajouter entre beaucoup d’autres à « Un loup pour l’homme » de Brigitte Giraud, « Des hommes », de Laurent Mauvinier, « L’effacement » de Samir Toumi, « Où j’ai laissé mon âme », de Jérôme Ferrari, « Le châle de Zeineb » de Leila Hamoutène, « L’art de perdre » d’Alice Zeniter, etc … Nous, lecteurs n’en avons pas fini de ces rencontres douces-amères avec une histoire qui ne passe pas.

Michel Wilson

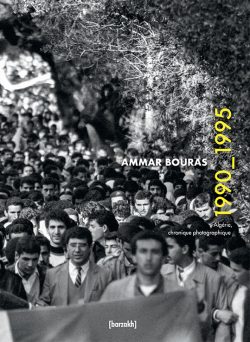

« 1990-1995, ALGERIE CHRONIQUE PHOTOGRAPHIQUE » Barzakh 2018 par Ammar Bouras

Quelle bonne idée que ce « beau livre », appartenant à cette catégorie par le format et l’ illustration, mais à condition de ne pas entendre le mot « beau » au sens où il s’agirait d’une beauté formelle aux dépens du sens. Pour quiconque connaît l’Algérie, les deux dates indiquées dans le titre sont au contraire parmi les plus lourdes de signification dans l’histoire contemporaine de ce pays : elles nous plongent en plein cœur de l’épouvantable décennie noire, le mot épouvantable étant à prendre au sens propre puisque c’est de terrorisme qu’il s’agit.

Cependant le parti pris de l’auteur photographe semble un peu différent d’une volonté de documenter les horreurs de la guerre civile. On ne trouve pas dans les photos d’Ammar Bouras un défilé d’images sanglantes évoquant des villageois massacrés, des corps mutilés ni rien de ce qui est cependant bien attesté par le nombre élevé de morts pendant cette période —dans le livre il s’agit de 4 années, de 1990 à 1993 inclus. Pour prendre un exemple parmi les plus connus, c’est pendant ce laps de temps, le 29 juin 1992, qu’a été assassiné à Annaba le Président Mohamed Boudiaf dans des conditions extrêmement traumatisantes surtout pour ceux qui ont assisté à cet acte et dont Ammar Bouras fait partie. Il était présent en tant que journaliste et l’on a dans son livre une image très saisissante rétrospectivement, celle de Boudiaf « à la tribune, quelques secondes avant son assassinat ». Cette légende ne saurait être plus brève ni plus sobre, et elle nous amène à constater un fait caractéristique du livre tout entier : Le photographe était présent au plus près de l’événement mais il n’a pas cherché pour autant à publier une image spectaculaire, sanglante ou macabre. Il y a en fait dans le livre plusieurs photos de Boudiaf juste avant sa mort, dont une seulement où on le voit en gros plan, légèrement souriant. De manière indirecte et subtile, c’est le visage d’un personnage proche de lui sur cette même photo qui exprime le souci, l’inquiétude, et une sorte de tristesse par avance, comme s’il y avait dans l’entourage immédiat de Boudiaf le pressentiment de sa mort inéluctable.

Globalement et à partir de cet exemple on est tenté de dire (et aussi à partir de son entretien substantiel avec Adlène Meddi) qu’Ammar Bouras a été protégé de la pire détresse par son métier de photographe, qui a été très tôt dans sa vie et continûment ensuite, l’objet principal de ses préoccupations. Son rapport aux faits et aux événements est certainement influencé par l’immédiateté du regard qu’implique son métier tel qu’il le conçoit, laissant plutôt aux destinataires de l’image le soin d’y réfléchir et de la commenter. L’implication qu’il a dans ce qu’il montre n’est certainement pas la même que celle d’un écrivain qui est si l’on peut dire son propre commentateur, en même temps qu’il est narrateur des faits.

Cette différence est rendue perceptible par le rapprochement de deux

Ammar BOURAS

photos qui se trouvent dans le livre, l’une montrant Ammar Bouras lui-même, en décembre 1991, et l’autre l’écrivain bien connu Rachid Boudjedra, sans date inscrite dans la légende mais incluse dans l’année 1992. Ce dernier, violemment impliqué dans la dénonciation du terrorisme et en lutte ouverte contre le FIS a publié pour le dénoncer, en cette même année 1992, un livre intitulé FIS de la haine à l’égard duquel il serait bien faible de parler d’engagement .

Il faut évidemment tenir compte de la différence d’âge, importante puisque de 23 ans (exactement le temps d’une génération), Boudjedra étant né en 1941 et Ammar Bourras en 1964. En 1992, année où le livre permet de les rapprocher, l’un a une cinquantaine d’années, tandis que l’autre n’a pas encore trente ans. Là est le pouvoir extraordinaire de la photo, pouvoir de tout dire en un clin d’œil—c’est vraiment le cas d’employer cette expression.

Le portrait de Boudjedra car c’en est un, digne d’un grand peintre, est celui d’un homme mûr, dans la force de l’âge et sur lequel on ne sent encore aucunement les menaces de la vieillesse. On y voit un homme aussi déterminé qu’on peut l’être, d’une volonté intense et d’une lucidité qui ne l’est pas moins : un regard auquel rien n’échappe et qui n’esquive rien. On pourrait aller jusqu’à dire que cette attitude et cette expression font de lui une sorte de personnage prophétique si ce n’est qu’en milieu musulman il vaut mieux éviter ce terme connoté religieusement, par une référence implicite et même involontaire au Prophète lui-même (ce serait particulièrement mal vu s’agissant de Boudjedra, qui revendique son athéisme !) Mais peut-être pourrait-on parler d’un homme inspiré par ses convictions, prêt à jouer s’il le faut le rôle d’imprécateur.

Si maintenant on en revient à la photo représentant Ammar Bouras, on est frappé par la grâce de la jeunesse qui en émane, le mot grâce voulant dire ici très simplement que rien ne semble peser sur lui et encore moins l’angoisser ou le torturer. Son léger sourire est une forme d’accueil, d’ouverture aux autres et au monde en général, la reconnaissance du fait que c’est une chance d’être là, et bien vivant, alors même qu’on sait, et qu’on a vu, combien d’autres sont morts.

Cette confrontation des deux photos montre que ce n’est aucunement une limite d’être un œil (ou un appareil !) qui voit. Il y avait évidemment beaucoup à voir pendant les quatre années terribles que recense le livre d’Ammar Bouras, exceptionnelles en un sens, mais nullement réductibles à l’état de guerre civile. Le photographe nous montre la vie d’alors sous plusieurs aspects. D’abord des foules, comme l’indique la couverture du livre, et les premières images qu’il comporte. Puis des groupes, ce qui est différent puisqu’il s’agit de quelques personnes seulement, souvent identifiables, en tout cas montrées dans leurs expressions personnelles. Et enfin des portraits d’individus, pas moins nombreux, et toujours signifiants. Guerre civile ou pas, le photographe a eu l’intuition que l’Algérie se caractérise par ce triple aspect et s’incarne aussi bien dans un être collectif que dans des individualités.

Denise Brahimi

« ALGER, CITE DES PARADOXES » par Sonia Jasmine, (Les Auteurs libres, 2017)

Ce récit est tout à fait agréable à lire alors même que certains des faits ou événements qu’il évoque ne le sont pas du tout. Mais le moins qu’on puisse dire est que l’auteure du livre n’est jamais dans la plainte, bien décidée au contraire à « prendre les choses du bon côté » comme on dit familièrement. Il est vrai qu’elle est entièrement responsable de la décision qu’elle a prise, elle qui vit en France de parents algériens, d’aller travailler en Algérie, quelque temps du moins.

Son expérience dure deux ans ce qui est suffisant pour qu’elle se fasse une idée assez précise de ce qu’il en est de la ville d’Alger et de ses environs immédiats (à défaut de l’Algérie tout entière), d’autant que ses intentions ne sont nullement journalistiques et que son livre ne se présente pas comme une « enquête au pays ». En fait, la question qu’elle se pose tout au long de son séjour concerne la possibilité pour une jeune femme comme elle de vivre seule (en tant que célibataire) à Alger et d’ y travailler. La réponse à cette question, bien qu’elle ne cherche nullement à tergiverser, renvoie au mot « paradoxe » qui se trouve au titre du livre. En effet elle raconte comment d’une part elle s’est fait un groupe d’amis avec lesquels elle a passé de très bons moments, mais aussi comment d’autre part il lui a fallu faire face à mille et un tracas, sans doute parce que la vie n’est facile pour personne à Alger, ce qui correspond à un avis très général, mais aussi, évidemment, parce qu’elle arrive de France et parce qu’elle est une femme. Parmi les vingt cinq courts chapitres qui composent le livre, il y en a un, très attendu, qui s’intitule : « être une femme à Alger » et un autre qui résume assez bien, en prenant quelque distance avec les péripéties du quotidien, la raison principale de ses difficultés : « lorsque la sagesse se mélange à la folie ».

Dans ce dernier chapitre, qui commence à faire le bilan de son expérience, on peut dire qu’elle ne mâche pas ses mots, le franc-parler étant d’ailleurs la qualité principale de tout son livre. Elle écrit par exemple, de manière

Sonia Jasmine

catégorique et sans réserve : « Je réalise que « Nous », qui sommes nés en Europe, ne pouvons pas nous adapter à la vie à Alger. » Ce qui est en fait la conclusion d’un certain nombre de constats au quotidien : « Dans les rues d’Alger, chacun y va de sa propre règle, tout le monde bouscule tout le monde et personne ne respecte les règles élémentaires du savoir-vivre, la base de l’éducation, la politesse, le respect d’autrui, la logique, la propreté, jeter les ordures dans une poubelle et non par terre … »

Mais on n’oublie jamais pour autant le paradoxe initial qui fait qu’elle aime cette ville, qu’elle y a passé un grand nombre de très bons moments et que même, elle s’y est sentie heureuse. Quel que soit finalement le constat, elle ne regrette pas un instant l’aventure qu’elle a vécue (en fait un ensemble inépuisable d’aventures, chaque jour renouvelées) et la considère comme une chance. Tels sont les paradoxes d’une « binationale » selon la définition qu’elle donne d’elle-même.

Denise Brahimi

« ALGERIE, LES ECRIVAINS DANS LA DECENNIE NOIRE » par Tristan Leperlier, (CNRS éditions, 2018)

Ce livre est issu d’une thèse de doctorat en sociologie ; il s’agit d’une application de la méthode sociologique au domaine de la littérature, pendant une période relativement courte et historiquement bien définie, puisqu’il s’agit de la dizaine d’années (1988-1998) pendant laquelle l’armée islamique et celle de l’Etat algérien se sont affrontées en une guerre civile extrêmement sanglante.

On peut assortir ces différents points de quelques commentaires qui permettent de caractériser le livre sinon d’en reprendre les analyses nombreuses et bien documentées.

De la thèse ce travail a tout le sérieux, s’appuyant à la fois sur des recherches dans les archives et dans les livres, ainsi que sur des entretiens avec les écrivains. Mais le souci de l’auteur, globalement couronné de succès, a été d’aboutir à une publication lisible, même pour un public non spécialisé (en tout cas moins que lui !).

La sociologie fait partie des sciences humaines et sociales, elle a assez peu à voir avec l’analyse littéraire ; mais s’agissant de sociologie de la littérature, il est évident que l’étude ou essai proposé par Tristan Leperlier est amené à examiner de près un assez grand nombre d’œuvres, sous un de leurs angles au moins, et à proposer une histoire littéraire dans la courte durée qui tient forcément compte du contenu des livres pour les caractériser. C’est ce qu’on trouve particulièrement dans le troisième chapitre du livre qui en comporte quatre ; la dizaine d’écrivains qui y sont évoqués avec précision sont rangés dans une typologie qui aide certainement le lecteur à se faire une idée des différentes voies entre lesquelles les écrivains ont choisi de s’exprimer. Ils ont manifesté de cette manière ce qui leur paraissait être, parfois pour un temps très court, leur priorité. L’urgence de la situation n’aboutit pas pour tous au même résultat, ce qui est déjà la preuve que cette situation historique et politique n’est pas entièrement déterminante, et qu’elle laisse à la littérature ou plutôt aux littérateurs, la possibilité d’une autonomie.

C’est d’ailleurs cette question de l’autonomie qui est au cœur du questionnement implicite, mais aussi explicite à certains moments, où l’auteur

Tristan LEPERLIER

a trouvé le moteur de sa recherche. Y a-t-il des moments où l’écriture est amenée à l’oubli d’elle-même tant elle est motivée, de façon impérieuse, par le souci de faire connaître et d’impliquer le lecteur dans la connaissance des faits ? Le travail des écrivains est-il alors du même ordre que celui des journalistes ? ou bien doivent-ils assumer le rôle d’intellectuels, la confusion entre les deux rôles ayant été communément admise pendant les périodes qui ont précédé la décennie ? Cette dernière période, celle des années 90, confirme plutôt une certaine volonté de distinguer entre écrivains et intellectuels, cette règle générale se voyant confirmée comme il arrive souvent par une exception de taille, Rachid Boudjedra le « Voltaire d’Alger ».

Rachid Boudjedra est d’autant plus représentatif de la littérature algérienne (et ce bien avant la décennie noire, en fait depuis la première décennie de l’indépendance, moment où il a publié son premier roman La Répudiation en 1969) qu’il a l’avantage, avec un petit nombre d’autres écrivains, d’être à la fois francophone et arabophone, et d’avoir su passer de l’une à l’autre langue au cours de sa carrière, selon les circonstances historiques, c’est-à-dire selon ce qu’à un moment donné il jugeait le plus opportun.

Cette question des langues donne lieu à tout un chapitre du livre de Tristan Leperlier, le deuxième intitulé : « Une guerre des langues ? » Le point d’interrogation a toute son importance, il signifie que l’auteur n’est pas prêt à accepter d’emblée et sans nuances une thèse pourtant très répandue, regroupant dans l’opinion générale tout un ensemble d’oppositions considérées comme équivalentes et superposables : les arabophones et les islamistes seraient les mêmes, attachés à l’édition nationale et accusant certains de leurs confrères d’être ralliés au « parti de la France » ; à l’inverse les francophones seraient tous des anti-islamistes radicaux, recherchant avant toute chose une dimension internationale. L’auteur n’a pas de peine à montrer par une série d’exemples que la situation est beaucoup moins simple et beaucoup moins tranchée. La perception accrue du clivage linguistique a pu être une sorte d’aboutissement de la guerre civile tant il est vrai que celle-ci se nourrit d’une exacerbation des différences. Mais Tristan Leperlier, en tant que chercheur, juge qu’il serait de mauvaise méthode de séparer les écrivains en deux groupes distincts, francophones et arabophones. Et il voit une justification de sa prise de position dans ce qui s’est passé depuis la fin de la décennie noire jusqu’à l’époque où il écrit, où il lui semble que la politique des éditeurs algériens consiste justement à ne pas accorder d’importance à cette distinction—le moins possible en tout cas.

Car là n’est pas le vrai problème, pour parler de celui-ci c’est à la notion d’autonomie qu’il faut revenir, en lui donnant un de ses sens possibles et importants dans le contexte algérien. Là il s’agit d’autonomie par rapport à la France et à l’édition française, qui d’ailleurs cherche beaucoup moins qu’on ne l’a dit et de manière moins commerciale à détourner la production littéraire algérienne au profit du marché français. En fait la préoccupation de créer une littérature algérienne autonome existe certainement et ne cède pas devant les difficultés. Son importance est plus décisive que ne peut l’être la pluralité linguistique du pays. On a voulu voir dans celle-ci un problème majeur, pourtant ce dernier trait n’a jamais empêché les écrivains algériens quels qu’il soient d’écrire dans la langue qui leur convient.

Denise Brahimi

« LE JEUNE AHMED », film des frères Dardenne, Festival de Cannes 2019

On sait par expérience qu’un film des frères Dardenne ne peut pas être mauvais, et nous amènera vaille que vaille à nous interroger sur ce que sont le bien et le mal, ou pour préciser davantage, sur ce qu’il en est de ce dernier : le mal, ce terrible Satan qui a terrifié pendant des siècles les âmes chrétiennes parce qu’elles se sentaient incapables de lui résister. De nos jours et au cœur même de leur vie quotidienne, ces mêmes Chrétiens cherchent à comprendre le mal venu d’ailleurs, dérive non moins terrifiante d’une autre religion que la leur, l’islam, mais il est évidemment indispensable de préciser que cette dérive n’est pas le fait de tous les Musulmans. Les frères Dardenne dans une des premières scènes de leur film montrent une réunion de parents appartenant à cette religion d’où il ressort qu’un certain nombre d’entre eux (faut-il dire environ la moitié ?) tiennent à protéger leurs enfants de tout espèce de contact qui ne serait pas préconisé explicitement par le Coran. Ce qui veut dire en conséquence qu’une autre moitié est prête à faire preuve d’une plus grande ouverture d’esprit —mais le sujet du film est bel et bien le fanatisme meurtrier que l’endoctrinement religieux peut faire naître dans certains esprits. Ceux des enfants ou des jeunes adolescents sont particulièrement malléables, on en a

la preuve avec Ahmed, un garçon de 13 ans qui est tombé sous la coupe d’un imam intégriste mais qui si l’on peut dire en rajoute même par rapport à l’enseignement et aux exigences de celui-ci : il prend l’initiative d’une tentative d’assassinat sur la personne de son institutrice, prête à tout pour essayer de l’arracher à cette folie, sorte d’addiction dans laquelle il est tombé. Le désir ou le besoin de la tuer devient chez lui une sorte d’idée fixe, qui met en échec tout ce qu’on peut tenter de faire pour le ramener à la raison et à l’amour (de sa mère, de sa famille, de la nature et des êtres qui la peuplent etc.)

Ce qui est frappant dans l’histoire qui nous est montrée est un démenti à l’idée que cet intégrisme ravageur qui détruit certains adolescents d’aujourd’hui (et leur entourage par la même occasion) serait la réponse inévitable —en tout cas une des réponses possibles—à des conditions de vie déplorables, à des frustrations et à des humiliations de toute sorte, à une absence d’affection chez tous ceux qui constituent leur environnement. Non seulement la mère d’Ahmed est pleine d’amour pour son fils mais en mainte occasion on constate que c’est toujours lui qui au contraire refuse les approches des autres et leur désir de communiquer avec lui. Le film fait allusion à un départ du père qui reste inexpliqué mais il semble que pour Ahmed ce soit un grief de plus contre sa mère qu’il en rend responsable—et dont il refuse absolument de voir l’immense désarroi.

Cette manière d’être muré dans sa propre personne et d’ignorer les sentiments des autres est sans doute caractéristique de son état car la psychologue qui s’occupe de lui croit utile de le lui faire remarquer. Et ce qu’on éprouve en tant que spectateur consterné est en effet la présence physique d’une forteresse qui n’est autre que lui-même et son propre corps. Ce qui se manifeste par le fait qu’il se tient constamment tête baissée et sans un regard pour les autres. On se souvient alors du titre donné par le psychiatre Bruno Bettelheim à l’un de ses précieux ouvrages, La Forteresse vide, consacré aux enfants autistes. Tout se passe comme si l’endoctrinement religieux avait coupé Ahmed de toute possibilité de communication avec le monde extérieur et même de contact, au sens le plus physique du mot : on le voit par exemple révulsé parce qu’un chien a passé sa langue sur lui ; et naturellement il l’est bien plus encore lorsque c’est une très charmante jeune fille (pourtant délicieusement pudique) qui essaie de partager avec lui un baiser sur la bouche.

Pour les frères Dardenne en tout cas, le fanatisme et les interdits qu’il crée

Les frères Dardenne

engendre une véritable pathologie, qui a peu de chance de céder à la seule bonne volonté de l’entourage, si grande soit-elle. D’ailleurs lorsqu’Ahmed est pris en main à des fins de rééducation après sa tentative criminelle, on voit à quel point l’équipe d’éducateurs qui s’occupent de lui reste incertaine et inquiète sur son sort ; et en tant que spectateur on est un peu comme eux. Y a-t-il lieu d’espérer qu’un jour Ahmed va échapper à son obsession mortifère, et pourquoi le ferait-il ? Se pourrait-il que sa chute du haut d’un toit, par laquelle il semble avoir été gravement blessé, soit un choc salvateur, si du moins il s’en remet physiquement. Le film se termine très rapidement, sans commentaire, et lorsque soudain le noir se fait sur l’écran, on a plutôt le sentiment que les deux réalisateurs ne peuvent prendre la responsabilité de montrer quelque part une ouverture, une lueur. Leurs spectateurs habituels savent qu’il y a chez eux un fond d’humanisme où l’on aurait tort de voir un refus d’affronter la noirceur du monde, puisqu’il le font au contraire dans tous leurs films mais plutôt le refus d’un désespoir dont on ne saurait dire s’il est finalement démenti ou justifié.

C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre la fin très rapide du jeune Ahmed. On ne saurait dire qu’elle débouche sur quelque perspective, ce qui est sûr est que le film n’a pas cessé d’être sombre voire décourageant. Mais Ahmed est un garçon de treize ans, et personne ne peut dire à quelle évolution il est destiné s’il survit. La période actuelle comme toutes celles qui l’ont précédée est un moment historique qu’on verra un jour dans cette perspective. En attendant, on se dit que l’histoire de ce pauvre garçon est d’une grande tristesse.

Denise Brahimi

Bonnes vacances et bon été.