Lettre culturelle franco-maghrébine # 37

ÉDITO

Retrouvailles automnales. Notre lettre du mois s’inspire un peu de l’atmosphère de la période et de ses rituels, en saluant deux grands disparus, à l’occasion de livres-hommages collectifs qui viennent de paraître, sur Germaine Tillon et Nabile Farès. Les deux autres ouvrages donnent aussi dans le souvenir, que ce soit le livre de l’auteure marocaine Nouzha Fassi Fihri et celui du franco-kabyle Jean-Louis Mohand Paul. Souvenirs encore avec la film de Dorothée Myriam Kellou que l’on commence enfin à voir sur les écrans. Seul le film de la franco tunisienne Hafsia Herzi, salué par Dorothée Myriam Kellou est sur un autre mode, résolument contemporain.

Pour autant, tous ces regards portés sur le passé sont riches et passionnants, et apportent beaucoup d’éléments à ce que nous vivons aujourd’hui.

Bonne lecture.

Denise Brahimi et Michel Wilson

« GERMAINE TILLON UNE ETHNOLOGUE ENGAGEE », études réunies et présentée par Tassadit Yacine, (éditions Non Lieu, 2018)

L’attention des médias contemporains a été attirée sur Germaine Tillion au moment de son entrée au Panthéon en mai 2015, c’est-à-dire sept ans après sa mort. Elle a vécu en effet, jusqu’à l‘âge de 101 ans, en 2008, après une vie qui pourtant est loin d’avoir été de tout repos. Et les gens qui lui ont consacré un article dans le recueil dont il est question ici s’accordent à dire que sa notoriété n’est toujours pas à la hauteur des événements dont sa vie a été remplie, non plus qu’à celle des idées et des problèmes qu’elle a affrontés, joignant l’action à la réflexion comme l’indique assez bien la notion d’engagement. C’est en mai 2015, en rapport direct avec son entrée au Panthéon, que lui fut consacré le colloque de l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) dont ce recueil constitue les Actes. Il est certain que l’ethnologie est au point de départ de son parcours, alors même que cette science en était encore à ses débuts, même si elle s’honorait déjà de noms glorieux, comme celui de Marcel Mauss par qui Germaine Tillion a été lancée sur le terrain qui restera le sien pendant une grande partie de sa vie. Elle a elle-même consacrée en 2000 (à l’âge de 93 ans !) un ouvrage à cette science de l’homme qui l’a passionnée, sous le joli titre Il était une fois l’ethnographie. Son terrain d’action, pendant les années qui précèdent la Deuxième guerre mondiale (1934-1940) a été l’Aurès, une région de culture berbère située à l’est de l’Algérie. Germaine Tillion est une ethnologue de terrain (on parle dans ce cas là d’ethnographie) qui a beaucoup vécu avec les populations qu’elle étudiait et elle explique très bien elle-même quelle minutie est requise pour mener ce genre d’enquête. La sienne est d’autant plus intéressante qu’elle l’a partagée avec une photographe de talent, Thérèse Rivière, dont on peut apprécier le travail remarquable grâce aux documents présentés en fin du livre publié par Tassadit Yacine.

Il est certain que l’ethnologie est au point de départ de son parcours, alors même que cette science en était encore à ses débuts, même si elle s’honorait déjà de noms glorieux, comme celui de Marcel Mauss par qui Germaine Tillion a été lancée sur le terrain qui restera le sien pendant une grande partie de sa vie. Elle a elle-même consacrée en 2000 (à l’âge de 93 ans !) un ouvrage à cette science de l’homme qui l’a passionnée, sous le joli titre Il était une fois l’ethnographie. Son terrain d’action, pendant les années qui précèdent la Deuxième guerre mondiale (1934-1940) a été l’Aurès, une région de culture berbère située à l’est de l’Algérie. Germaine Tillion est une ethnologue de terrain (on parle dans ce cas là d’ethnographie) qui a beaucoup vécu avec les populations qu’elle étudiait et elle explique très bien elle-même quelle minutie est requise pour mener ce genre d’enquête. La sienne est d’autant plus intéressante qu’elle l’a partagée avec une photographe de talent, Thérèse Rivière, dont on peut apprécier le travail remarquable grâce aux documents présentés en fin du livre publié par Tassadit Yacine.

Par ailleurs les observations faites par Germaine Tillion à cette époque d’avant-guerre prennent tout leur sens (un sens tragique) du fait qu’elle est retournée sur les lieux 15 ans plus tard, lorsqu’en 1955 elle a accompagné (avant de s’en séparer pour raison d’opinion) l’ethnologue et néanmoins homme politique Jacques Soustelle devenu Gouverneur général d’Algérie. Il est certain que le constat de la très grave dégradation subie par les Aurès et le mode de vie de ses habitants les Chaouis (ou Chaouias) a incité Germaine Tillion à s’engager dans une action dont elle ressentait cruellement l’urgence. De cet engagement les auteurs d’articles ont analysé principalement deux manifestations qui d’ailleurs ont reçu l’une et l’autre une réception ambivalente, dans le contexte éminemment tendu de la guerre d’Algérie. L’une a pris la forme d’un livre publié par les éditions de Minuit, et intitulé L’Algérie en 1957. Autant il suscita l’admiration et les éloges d’Albert Camus (lui-même objet de violentes critiques pendant ces années-là et jusqu’à sa mort en janvier 1960), autant il fut jugé sévèrement par Jean Amrouche, homme politique et écrivain, et aussi par Mouloud Feraoun, ces deux hommes étant favorables à l’indépendance de l’Algérie alors que Germaine Tillion ne l’était pas.

De cet engagement les auteurs d’articles ont analysé principalement deux manifestations qui d’ailleurs ont reçu l’une et l’autre une réception ambivalente, dans le contexte éminemment tendu de la guerre d’Algérie. L’une a pris la forme d’un livre publié par les éditions de Minuit, et intitulé L’Algérie en 1957. Autant il suscita l’admiration et les éloges d’Albert Camus (lui-même objet de violentes critiques pendant ces années-là et jusqu’à sa mort en janvier 1960), autant il fut jugé sévèrement par Jean Amrouche, homme politique et écrivain, et aussi par Mouloud Feraoun, ces deux hommes étant favorables à l’indépendance de l’Algérie alors que Germaine Tillion ne l’était pas.

Sa deuxième forme d’engagement a consisté dans la création en 1955 de ce qu’on connaît sous le nom de Centres Sociaux, organismes à buts multiples qui voulaient à la fois répandre l’éducation, développer l’assistance médico-sociale et améliorer la situation économique au profit des plus défavorisés. Le but de ces centres sociaux était de procurer un certain apaisement entre les groupes de population qui s’affrontaient, la paix n’ayant jamais cessé d’être le but principal voire unique de Germaine Tillion pendant tout le temps qu’a duré la Guerre d’Algérie. Malheureusement c’est l’inverse qui s’est produit et l’on sait comment la tentative des centres sociaux s’est terminée en catastrophe lorsque le 15 mars 1962, six de leurs inspecteurs dont l’écrivain Mouloud Feraoun ont été assassinés par un commando de l’OAS. C’était évidemment un démenti par les faits de l’humanisme qui caractérise Germaine Tillion. Humanisme auquel il faut ajouter un très grand courage, dont le livre rappelle un exemple assez remarquable, prouvant son intrépidité : elle a accepté de rencontrer deux membres du FLN, Yacef Saadi et son fidèle co-équipier Ali la pointe, à un moment où ils ne reculaient devant aucun acte de terrorisme meurtrier, dans le cadre de la bataille d’Alger. Il s’agissait de négocier avec eux pour sauver des vies humaines, et elle l’a fait avec une grande intrépidité, malheureusement sans succès du fait que les engagements pris n’ont pas été respectés par la suite.

Parmi les raisons qui permettent de comprendre des attitudes exceptionnelles comme les siennes, il y a sans aucun doute le fait qu’elle était une rescapée des camps de la mort, celui de Ravensbrück où elle avait été déportée pour faits de résistance, au sein du réseau de Musée de l’homme, après avoir été dénoncée et détenue à Fresnes pendant des mois d’emprisonnement.

Et il est vrai qu’elle avait toujours gardé en elle le souvenir des situations extrêmes dont elle avait eu l’expérience pendant ces années-là, et que la découverte d’une certaine misère algérienne (notamment la faim dont souffraient les plus pauvres) ne pouvait manquer de les lui remettre en mémoire.

Après l’indépendance de l’Algérie, revenue à son métier d’ethnologue, elle écrit son livre le plus connu et dont le titre (original il est vrai !) reste attaché à son nom : Le Harem et les cousins, de 1966. Bien qu’elle ait perdu ses documents pendant sa déportation, elle manipule dans ce livre riche d’exemples une vaste documentation, au service d’une réflexion sur la soumission et l’enfermement des femmes au Maghreb en particulier mais aussi dans d’autres pays du pourtour méditerranéen. Ce livre très atypique est écrit dans une langue non académique, il étend ses investigations sur plusieurs millénaires, depuis la révolution néolithique, et il n’a pas été reçu sans réserve par les spécialistes des questions qu’il aborde. Mais il est si riche de suggestions et procure un tel plaisir de lecture qu’il continue à être apprécié par un vaste public. A l’image de Germaine Tillion elle-même, il est discutable et emporte cependant l’adhésion. On ne peut que se réjouir de tout ce qui la rend présente parmi nous.

Denise Brahimi

Ce roman est plutôt un conte, dont la narratrice est Dada l’Yakout elle-même, qui fait le récit de sa vie par étapes successives et chronologiques. Cette vie a l’intérêt de s’être déroulée selon un modèle désormais disparu— et heureusement. Car elle a été une enfant enlevée à sa famille à l’âge de sept ans et de ce fait devenue esclave, vendue et revendue à plusieurs maîtres jusqu’à ce qu’elle se trouve enfin dans une maison où elle est considérée non plus comme une marchandise et un objet mais comme tous les autres membres de la famille, son rôle principal étant d’y être la nounou de trois jeunes enfants. C’est à eux et à leur demande qu’elle raconte son histoire, oubliant parfois qu’elle s’adresse à eux et se parlant plutôt à elle-même, comme pour exorciser ses longues souffrances.  Le récit est donc celui d’une vieille femme noire, esclave dès sa petite enfance se remémorant les tribulations souvent douloureuses qui ont marqué sa vie. Elle dit être née au début du 20e siècle, le Maroc dont elle parle est déjà devenu un protectorat français et à la fin du livre il est déjà question d’un jeune nationaliste qui après avoir fait des études supérieures en France revient au pays et essaie de secouer le joug colonial. Cependant l’intention principale n’est pas de décrire une évolution historique mais au contraire de reconstituer un état des choses et un mode de vie ancien, dans un Maroc dont la romancière veut nous faire comprendre l’archaïsme qu’elle n’a certainement pas connu elle-même, citadine et intellectuelle d’origine fassie et vivant à Casablanca. Peut-être a-t-elle été l’une des trois enfants auxquels s’adresse le récit à épisodes de Dadal’Yakout, c’est en tout cas ce qu’elle dit dans un entretien.

Le récit est donc celui d’une vieille femme noire, esclave dès sa petite enfance se remémorant les tribulations souvent douloureuses qui ont marqué sa vie. Elle dit être née au début du 20e siècle, le Maroc dont elle parle est déjà devenu un protectorat français et à la fin du livre il est déjà question d’un jeune nationaliste qui après avoir fait des études supérieures en France revient au pays et essaie de secouer le joug colonial. Cependant l’intention principale n’est pas de décrire une évolution historique mais au contraire de reconstituer un état des choses et un mode de vie ancien, dans un Maroc dont la romancière veut nous faire comprendre l’archaïsme qu’elle n’a certainement pas connu elle-même, citadine et intellectuelle d’origine fassie et vivant à Casablanca. Peut-être a-t-elle été l’une des trois enfants auxquels s’adresse le récit à épisodes de Dadal’Yakout, c’est en tout cas ce qu’elle dit dans un entretien.

En tout cas on peut noter dans ce récit très détaillé deux intentions principales et tout à fait claires. L’une est de dénoncer les horreurs de l’esclavage, dans un plaidoyer sincère et convaincant. L’autre est de décrire, géographiquement et ethnographiquement, ce Maroc en voie de disparition, principalement le sud du pays actuel, s’étendant jusqu’aux confins de l’Afrique subsaharienne. On se rend très bien compte que la romancière a beaucoup travaillé pour réunir la documentation sur laquelle elle s’appuie et qu’elle s’efforce de mettre en valeur de façon plaisante en usant abondamment de descriptions pittoresques qui se mêlent au projet didactique. Nouzha Fassi Fihri n’a pas essayé d’inventer un langage qui voudrait restituer celui de son personnage et on voit mal comment elle aurait pu l’imiter ( ?) en écrivant en français. Elle prend donc le parti d’une langue très littéraire aussi bien dans sa grammaire que dans son style, sans autre moyen que de se fier à l’imagination de ses lecteurs lorsqu’il s’agit d’évoquer le langage des esclaves entre elles, plein de grossièretés, de trivialités, d’obscénités et parfois aussi de drôlerie. Certes toutes ces femmes sont victimes et plus ou moins affreusement maltraitées, les châtiments physiques sont d’une cruauté inouïe et les jeunes esclaves dont Yakout a fait partie n’ont d’autre moyen de prendre une revanche, à dire vrai bien piètre, que de faire mille sottises, voire des méchancetés, pour tenter de répondre au sort qui leur est imposé. Lorsqu’elles sont très jeunes, jolies et intelligentes — ce qui est le cas de Yakout— elles bénéficient un moment des faveurs de leur maître ; le plus souvent elles ne sont rien d’autres que l’objet de ses fantaisies sexuelles qui se manifestent avec beaucoup de brutalité. Cet usage est de règle et n’a nul besoin d’être clandestin ; de règle également la polygamie, la monogamie étant totalement ignorée. Globalement, le mode de vie se réfère à l’islam, mais ce qui l’emporte et de loin dans la vie des femmes est un ensemble de traditions sans doute païennes, en tout cas bien antérieures à l’islam, et qui viennent de l’Afrique dont la plupart des esclaves sont originaires. Il est question d’une esclave blanche et de bonne famille, mais la malheureuse n’arrive absolument pas à s’habituer à son statut d’esclave, elle devient anorexique et ne tarde pas à mourir. Même Yakout, qui est douée d’une très bonne santé et d’une grande aptitude à la résistance, passe par un moment de dépérissement où elle frôle la mort.

Il est question d’une esclave blanche et de bonne famille, mais la malheureuse n’arrive absolument pas à s’habituer à son statut d’esclave, elle devient anorexique et ne tarde pas à mourir. Même Yakout, qui est douée d’une très bonne santé et d’une grande aptitude à la résistance, passe par un moment de dépérissement où elle frôle la mort.

S’il y a pourtant un sentiment positif exprimé par la romancière, c’est une sorte d’émerveillement devant la beauté et la diversité de la nature marocaine : les interdits qui ont été jetés par certains contre l’orientalisme assimilé au colonialisme ne la gênent nullement pour exprimer avec lyrisme son enthousiasme à cet égard. On comprend qu’elle n’a pas voulu faire de son livre un récit horrifique ne pouvant susciter que l’indignation ou la compassion. Il fallait aussi lui donner des aspects attrayants et ne pas hésiter devant un style fleuri, ornemental, propre à compenser ses aspects les plus sombres.

Ce qu’elle fait sans doute à la fois pour ses lecteurs et pour elle-même en tant que romancière. Les premiers pourront choisir ce qui les intéresse dans le livre et ce sera sans doute sa part de riche documentation, la seconde est une écrivaine à la recherche d’elle-même, ce livre n’est encore que son troisième roman mais il paraît probable qu’elle continuera.

Denise Brahimi

« LE FAUX-FILS » roman de Jean-Louis Mohand Paul (éditions Al Manar, 2019)

Ce supposé roman est de ceux qui de toute évidence comportent une grande part d’autobiographie, mais étant donné le caractère très douloureux de son sujet, il est peu probable que l’auteur souhaite expliciter la part cruelle de vérité qu’il a plus ou moins remaniée pour la publication du livre. Cette vérité rejoint d’autres témoignages d’écrivains sur l’enfance maltraitée (pour Le faux-fils, ce mot paraît faible), chaque exemple comportant des traits particuliers.

Ici, l’enfant qui dans le livre s’appelle Jean-Pierre subit de la part de son père appelé Michel (et aussi de Raymonde sa mère, toujours prête à le renier) un rejet qui a au moins deux explications principales. On ne connaîtra l’une des deux que vers la fin du livre : Michel n’est pas le père de Jean-Pierre, il a accepté d’être considéré comme tel lorsqu’il a épousé Raymonde, à un moment où Jean-Pierre avait déjà quatre ou cinq ans. Mais on dirait que ce faux-père ne cesse de déplorer l’existence de son supposé fils et en conséquence de le punir d’exister. Il s’agit d’un usage incessant de châtiments corporels violents et brutaux mais pas seulement, car ce « père » l’accable aussi de mots grossiers, injurieux, dont il est évident qu’ils sont sans réplique possible de la part de l’enfant écrasé. Celui-ci n’a aucun recours, et certainement pas chez sa mère puisque elle aussi lui reproche d’exister. Raymonde a sans doute le sentiment qu’elle doit abonder dans le sens de Michel pour se faire pardonner ou se pardonner à elle-même d’avoir eu un enfant avec un autre homme avant de l’épouser. Mais tout se complique, et aussi s’explique, du fait que cet autre homme était porteur d’une tare sur laquelle l’auteur insiste de plus en plus à mesure qu’on avance dans le livre : c’était un Kabyle ! On imagine bien que le racisme préexistait chez Michel à son mariage avec Raymonde, mais le fait d’héberger chez lui et de devoir considérer comme son fils un enfant demi-kabyle ne pouvait manquer d’exacerber son racisme et de le rendre toujours plus virulent. Le racisme consubstantiel à son être de Français moyen et fier de l’être est encore accru, non seulement par ce pseudo secret familial qu’à aucun moment il ne parvient à oublier, mais aussi par les circonstances historico-politiques qui caractérisent le monde ambiant, du fait que l’enfance et l’adolescence de Jean-Pierre se passent en bonne part pendant la guerre d’Algérie.

Mais tout se complique, et aussi s’explique, du fait que cet autre homme était porteur d’une tare sur laquelle l’auteur insiste de plus en plus à mesure qu’on avance dans le livre : c’était un Kabyle ! On imagine bien que le racisme préexistait chez Michel à son mariage avec Raymonde, mais le fait d’héberger chez lui et de devoir considérer comme son fils un enfant demi-kabyle ne pouvait manquer d’exacerber son racisme et de le rendre toujours plus virulent. Le racisme consubstantiel à son être de Français moyen et fier de l’être est encore accru, non seulement par ce pseudo secret familial qu’à aucun moment il ne parvient à oublier, mais aussi par les circonstances historico-politiques qui caractérisent le monde ambiant, du fait que l’enfance et l’adolescence de Jean-Pierre se passent en bonne part pendant la guerre d’Algérie.

Le livre donne de nombreux échantillons de la façon dont le racisme s’exprime dans les propos de Michel, et les mots qu’il emploie ne sont malheureusement que trop reconnaissables, ce sont ceux du langage courant, fréquents chez un grand nombre de gens comme lui. Leur effet est accru dans le livre du fait que le narrateur fait partie de ceux que ces mots désignent, et que l’enfant qu’il a été, même sans le savoir, le sentait ou le devinait. Michel les emploie au moment où à brûle-pourpoint et sans la moindre préparation, il révèle la vérité à Jean-Pierre, alors âgé de huit ou neuf ans : « Et d’abord, j’suis même pas ton père ! C’était un Crouille ton père, j’peux bien te l’dire maintenant. Ah ! C’était un joli coco ! On sait pas où il est, si ça se trouve il est crevé ! »

Jean-Pierre est si habitué à vivre dans un mélange de brutalité odieuse et de racisme qu’il ne ressent pas immédiatement les propos de Michel comme une sidérante révélation. Ce n’est que petit à petit qu’il s’en imprègne et qu’il émerge d’un rapport très flou à la réalité, jusqu’au moment où il reçoit une confirmation extérieure et définitive de sa filiation. Le style du livre est fondé sur ce contraste entre la rudesse effrayante de ce que Jean-Pierre subit et l’absence de toute consistance possible dans ses sentiments ou sa pensée. Plus que jamais on comprend comment il a fallu le travail de l’écriture et le passage au livre (avec sa part de fiction ?) pour que le ou les traumatismes énormes du passé puissent être exorcisés.

On sait par d’autres exemples qu’il faut parfois beaucoup de temps avant que cet exorcisme soit possible. Et le lecteur devinant ce qu’a dû vivre l’écrivain pour en arriver là, ne peut manquer d’en être troublé. Même s’il s’agit d’une histoire désormais bien éloignée dans le temps, comme celle que raconte Jules Renard dans Poil de Carotte (1894) ; et surtout quand l’écrivain est bien connu pour d’autres œuvres, ce qui est le cas de Patrick Modiano, qui donne à entendre dans Un Pedigree (2005) un ton tout différent.

Le livre le plus proche de ce Faux-père est sans doute Profession du père de Sorj Chalandon (2015) qui en tant que journaliste sait bien ce qu’attendent de lui ses confrères quand ils l’interrogent sur les sources personnelles de son livre, mais ne peut cependant ni ne veut leur répondre d’une façon tout à fait claire. Ce qui est très frappant si l’on rapproche le livre de Jean-Louis Mohand Paul et celui de Chalandon est que l’un et l’autre y mettent en rapport les idées politiques du père avec la maltraitance, voire la torture qu’il inflige à l’enfant. Ils nous montrent chez ces deux pères dévoyés (celui de Chalandon est tout à fait fou) une sorte de mélange pernicieux, monstrueux certes mais qui n’est pourtant rien d’autre que celui du fascisme ordinaire avec la vie familiale au quotidien. Et comme les faits évoqués dans les deux cas sont encore récents, liés à la Guerre d’Algérie beaucoup plus qu’à la Seconde Guerre mondiale, on se dit après Brecht que « le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde », toujours prête à resurgir .

Denise Brahimi

« NABILE FARES, UN PASSAGER ENTRE LA LETTRE ET LA PAROLE », Hommage collectif, textes réunis par Béïda Chikhi, Ali Chibani et Karima Lazali, éditions Koukou, Algérie, 2019

Nabile Farès né en Algérie est mort à Paris il y aura bientôt trois ans. A ce recueil d’hommages ont contribué près d’une vingtaine de personnes, de plusieurs nationalités, et qui par la diversité de leurs orientations montrent bien à quel point Nabile Farès était lui-même un être multiple, faisant de plus la théorie de cette diversité éclatée, à la fois par force et par choix. On sait généralement qu’il a été d’abord écrivain et auteur de plusieurs romans dans les années 1970, en commençant cette année-là par Yahia, pas de chance, pour devenir ensuite psychanalyste, comme il apparaît dans son dernier ouvrage, L’étrave, publié à titre posthume en 2017.

Cette diversité est confirmée par le fait qu’à l’organisation de cet hommage ont contribué trois personnes appartenant à trois disciplines différentes (quoi qu’il en soit par ailleurs de leurs curiosités multiples). Dans ce trio Béïda Chikhi représente la littérature, Karima Lazali la psychanalyse et Ali Chibani ce qu’on pourrait appeler la kabylité ou la berbérité de Nabile Farès, étant entendu que le seul moyen de parler de ce dernier est de préserver à chaque instant sa complexité. D’ailleurs les quatre parties par lesquelles le livre est constitué sont plutôt thématiques que chronologiques, même s’il est surtout question au début de ses premiers romans puis de sa rencontre décisive avec le Noir américain James Baldwin, en 1970, c’est-à-dire au moment où Nabile Farès commence sa carrière d’écrivain.

Dans ce trio Béïda Chikhi représente la littérature, Karima Lazali la psychanalyse et Ali Chibani ce qu’on pourrait appeler la kabylité ou la berbérité de Nabile Farès, étant entendu que le seul moyen de parler de ce dernier est de préserver à chaque instant sa complexité. D’ailleurs les quatre parties par lesquelles le livre est constitué sont plutôt thématiques que chronologiques, même s’il est surtout question au début de ses premiers romans puis de sa rencontre décisive avec le Noir américain James Baldwin, en 1970, c’est-à-dire au moment où Nabile Farès commence sa carrière d’écrivain.

Plusieurs participant.e.s à ce recueil d’hommages ont tendance à montrer l’influence de Nabile Farès sur leur propre cheminement et les éventuelles intersections entre leurs œuvres et la sienne. Mais dans la plupart des cas c’est bien l’homme et l’auteur Farès qui est au cœur de chaque participation.

On pourrait imaginer de lire ce livre en commençant par sa dernière partie, celle qui se trouve au-delà des quatre dont il a été question. C’est en effet dans la fin du recueil qu’on a droit à de précieuses informations autobiographiques sur l’auteur, notamment dans son entretien avec la psychanalyste italienne Alessandra Guerra, avec quelques compléments à trouver dans ses conversations avec la réalisatrice et poétesse Habiba Djahnine. Ce qu’on apprend à cette occasion est tout à fait clair et significatif, alors que tout le monde s’accorde à trouver que l’expression de Nabile Farès est souvent obscure—ce dont il s’explique d’ailleurs et se justifie en montrant que selon sa conception du langage et de la personne (celle des autres au-delà de la sienne propre) il ne saurait en être autrement. Dans les conversations dont il est fait état à la fin du livre se trouve plusieurs fois mentionné son rire, qui est certainement significatif : humour certes, mais aussi conscience de ce qu’il ressentait comme les limites trop vite atteintes de la communication verbale incluse dans les codes du langage ordinaire. Alors que comme l’explique très bien Karima Lazali dans sa contribution intitulée « Une poétique du trauma » : D’un point de vue clinique, l’écriture farèsienne est au plus près des temps originaires où le sujet naît à la parole pour y ordonner son chaos interne, son monde brouillé et obscur, assiégé par de la sensation, du mouvement, de la douleur, de la gêne, du plaisir exaltant, de l’impossible à dire et à vivre. C’est sans doute pour toucher à cela et tenter de l’atteindre que Nabile Farès devait inventer un autre langage. Plus largement on constate qu’il est ou qu’il était vraiment un excellent exemple pour illustrer et confirmer les thèses exposées par cette psychanalyste dans son livre sur Le Trauma colonial (où il est d’ailleurs abondamment cité). D’ailleurs, Ali Chibani, qui ne prétend pas tenir à l’égard de Nabile Farès un discours psychanalytique, n’est pourtant pas loin d’une interprétation de cette sorte lorsqu’il met à l’origine de son écriture, tant pour son fond que pour sa forme, un sentiment de peur, plusieurs fois évoqué par Farès lui-même. On ne saurait dire que le mot prenne chez lui un sens particulier et différent, si ce n’est que ses effets s’élargissent en une force agissante paradoxale , à la fois mortifère et riche d’impulsion vitale. En tout cas Ali Chibani voit dans cette peur ou plutôt dans la désensibilisation de cette peur une des clefs expliquant la manière dont Farès s’exprime.

Plus largement on constate qu’il est ou qu’il était vraiment un excellent exemple pour illustrer et confirmer les thèses exposées par cette psychanalyste dans son livre sur Le Trauma colonial (où il est d’ailleurs abondamment cité). D’ailleurs, Ali Chibani, qui ne prétend pas tenir à l’égard de Nabile Farès un discours psychanalytique, n’est pourtant pas loin d’une interprétation de cette sorte lorsqu’il met à l’origine de son écriture, tant pour son fond que pour sa forme, un sentiment de peur, plusieurs fois évoqué par Farès lui-même. On ne saurait dire que le mot prenne chez lui un sens particulier et différent, si ce n’est que ses effets s’élargissent en une force agissante paradoxale , à la fois mortifère et riche d’impulsion vitale. En tout cas Ali Chibani voit dans cette peur ou plutôt dans la désensibilisation de cette peur une des clefs expliquant la manière dont Farès s’exprime.

Un autre moyen de contourner la logique du langage institutionnel et déjà codifié est de recourir à l’image, et l’on constate en effet grâce à des contributions à cet Hommage, que Nabile Farès a été très tenté par le graphisme, s’associant à des amis pour son utilisation. L’universitaire Karine Chevalier étudie dans l’une de ses dernières œuvres, La Jeune fille et la mort, le rapport entre le texte de Farès et les dessins de Kamel Khelif., Algérien de Marseille ou Marseillais d’origine algérienne ; elle constate qu’il y a chez les deux artistes une même conception de leur travail, proposition d’un « espace incantatoire entre le mutisme et le néant ».

Ils ont aussi collaboré pour une œuvre dont le titre est si beau qu’on ne se privera pas de le citer : « La petite Arabe qui aimait la chaise de Van Gogh ». Un autre artiste-peintre, Kamel Yahiaoui, raconte la genèse de cette œuvre, restituant de façon très vivante comment ce qu’on appelait autrefois pompeusement l’inspiration venait à Farès, au moins dans un cas comme celui-là, mêlant dans une (fausse ?) désinvolture humour et créativité.

Par ses inégalités même, un livre comme cet Hommage a l’intérêt de nous faire comprendre le caractère inclassable de l’auteur dont il parle et l’originalité profonde de son œuvre, fondée sur la circulation, la fuite et la fulgurance.

Denise Brahimi

« A MANSOURAH TU NOUS AS SEPARES » Film de Dorothée Myriam Kellou 2019

C’est une expérience rare que d’avoir été associé assez en amont aux étapes de la fabrication d’un film, pas très facile à réaliser, le premier film d’une toute jeune réalisatrice, et de le voir enfin aboutir. Par une amie commune, j’ai en effet rencontré Dorothée Myriam voilà quelques années quand elle battait la campagne pour réussir le montage administratif et financier d’un projet de film qui avait suscité soutien et intérêt dès l’écriture du scenario. Entretemps, la réalisatrice, également journaliste allait faire parler d’elle en révélant dans quelle conditions Lafarge avait acheté la poursuite de son activité en Syrie auprès des islamistes, ce qui lui a valu quelques récompenses internationales. Mon soutien a été de peu de valeur au regard de l’énergie qu’elle a dû déployer pour voir aboutir son projet, mais tous les colibris n’ont pas la joie de voir le succès du projet auquel ils ont « minusculement » contribué… Ce film traite d’un sujet trop longtemps ignoré ou délaissé, les camps de regroupement en Algérie. Pourtant le rapport Rocard de 1959 à Paul Delouvrier, puis les excellents travaux de Michel Cornaton avaient bien révélé l’intense déplacement de populations auquel s’étaient livrées les autorités françaises pour éloigner les villageois des zones fréquentées par les maquis. En additionnant « regroupés », « resserrés », et les autres formes de déplacement et de déracinement, c’est environ 40% de la population algérienne de l’époque qui a quitté son village, bien souvent pour ne jamais y revenir. Ce traumatisme, additionné à celui des regroupements post Indépendance n’en finiront pas avant longtemps de laisser des traces dans une population si attachée à son terroir, et aux différentes traditions qui s’y rattachent.

Ce film traite d’un sujet trop longtemps ignoré ou délaissé, les camps de regroupement en Algérie. Pourtant le rapport Rocard de 1959 à Paul Delouvrier, puis les excellents travaux de Michel Cornaton avaient bien révélé l’intense déplacement de populations auquel s’étaient livrées les autorités françaises pour éloigner les villageois des zones fréquentées par les maquis. En additionnant « regroupés », « resserrés », et les autres formes de déplacement et de déracinement, c’est environ 40% de la population algérienne de l’époque qui a quitté son village, bien souvent pour ne jamais y revenir. Ce traumatisme, additionné à celui des regroupements post Indépendance n’en finiront pas avant longtemps de laisser des traces dans une population si attachée à son terroir, et aux différentes traditions qui s’y rattachent.

Ces dernières années, des travaux d’historiens sont venus nourrir la connaissance du sujet (Fabien Sacriste : « Les camps de regroupement : une histoire de l’Etat colonial et de la société rurale pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) » thèse soutenue en 2014). Des livres (« Sors, la route t’attend » de Slimane Zeghidour, « Les déracinés de Cherchell », de Kamel Kateb et M’Hamed Rebah, tous deux objets de chroniques dans nos lettres passées, ainsi que « La guerre d’Algérie n’a pas eu lieu » de Michel Cornaton), et un film « Sur les traces des camps de regroupement » de Saïd Oulmi ont remis au premier plan ce sujet trop ignoré. Le film de Dorothée Myriam Kellou vient apporter une contribution particulière en donnant la parole à celles et ceux qui se sont tus. On retrouve un peu la veine du film que la productrice de A Mansourah…, Mariem Hamidat, avait réalisé sur les mémoires du 8 mai 1945.

Dans ce film s’ajoute en outre la dimension filiale, pudiquement déclinée tout au long du parcours sur cette mémoire enfouie. Réalisateur, Malek Kellou aurait peut-être pu faire un film sur Mansourah. Il a préféré se taire, et passe le flambeau à sa fille, qu’il accompagne dans son parcours de découverte, et à qui il raconte enfin ce qui semble avoir été longtemps enseveli dans le silence. Nous assistons donc à une révélation entre le père et la fille, touchante, tant elle évoque tant de silences gardés entre générations sur le sujet de l’Algérie et sur bien d’autres. Ici ou là, il glisse un conseil ou une question sur ce qui pourrait ou pas figurer dans ce film, passages que la réalisatrice a gardé dans le montage final.

Mansourah, près de Bordj Bou Arreridj, semble, dans la distinction administrative opérée par Michel Cornaton plutôt un village de « resserrement » qu’un camp construit ex nihilo. Les familles du village se serrent dans leur maison pour accueillir et héberger pendant plusieurs années des familles chassées de villages voisins.

Tout commence par la statue d’un homme bien connu des lyonnais, le sergent Blandan, qui ornait une rue de Nancy où la famille Kellou s’est installée, et qui rappelait à Malek celle de Boufarik, « rapatriée » à Nancy, qui le surveillait lors de ses trajets quotidiens. Non contents de lui avoir dédié une caserne et une rue, les Lyonnais jouent à la pétanque sous une statue du même, place Sathonay. Le jeune Lyonnais a glorieusement succombé à Boufarik sous les coups de cavaliers arabes supérieurs en nombre, et est devenu un martyre de la conquête coloniale, glorifié par Bugeaud.  Le début du film, outre cette présence tutélaire à la lueur d’une lampe-torche , nous fait partager le premier retour dans la maison de Mansourah où Malek dépose symboliquement une photo de sa mère. C’est la pièce où il est né et où une bombe a failli le tuer, enfant…

Le début du film, outre cette présence tutélaire à la lueur d’une lampe-torche , nous fait partager le premier retour dans la maison de Mansourah où Malek dépose symboliquement une photo de sa mère. C’est la pièce où il est né et où une bombe a failli le tuer, enfant…

On apprend au fil des récits entrecoupés, que la réalisatrice n’essaie pas de clarifier, nous faisant partager sa progressive compréhension du sujet, que Mansourah a été un village d’accueil pour des populations déportées par l’armée française. C’est le FLN avec le chef de village qui a organisé les hébergements, au gré des liens familiaux ou amicaux. Même entourés de barbelés, les habitants anciens et nouveaux ont continué à accueillir ponctuellement les moudjahidine, venus se reposer ou se nourrir. Des récits montrent l’héroïsme tout simple de ces personnes, notamment des femmes accueillant les soldats de l’ALN malgré le contrôle de l’armée française. L’émotion interrompt parfois le propos de ce vieil homme, médailles sur sa veste impeccable, quand il évoque comment il n’a que partiellement été brûlé par le napalm, qui a fait disparaître tous ses compagnons. Cet autre ami de Malek raconte lucidement comment sa vie a été bouleversée, durablement déstructurée par le temps passé dans le maquis. Et pour autant ce témoignage reste souriant. Un vieil homme raconte comment les camions des militaires sont venus embarquer toute la population de son village. Les enfants ont payé un lourd tribut à cette politique froide de déplacements, fauchés par le choléra et d’autres maladies.

« Une culture que l’on ne défend pas est une culture perdue » dit cet autre témoin, qui exprime simplement combien cette perte des lieux de naissance et d’ancrage est une perte irréparable.

De superbes textes de poésie viennent ponctuer ici ou là cette exploration d’un passé enfoui. « O ma fille, j’ai pleuré et ils ont dit elle n’est que larmes, je me suis tu et ils ont dit que j’étais folle. J’ai levé les yeux et dit j’ai désespéré de l’homme ».

Le titre du film est issu d’un de ces poèmes, et signe le caractère poétique de ce beau document, dépassant largement ce qui pourrait être un simple inventaire d’archives mémorielles. L’image y contribue aussi, qui quitte parfois le personnage en train de parler, fixe un élément du paysage qui annonce un passage ultérieur, ou donne subtilement un sens au propos précédent, ou de façon moins explicite, s’attarde sur une route nocturne, rappelant peut-être d’anciennes marches de nuit.

Malek reste le personnage principal, avec son récit parfois hésitant, chaotique, ses silences dans la maison natale retrouvée, comme dans la vraie vie et les moments d’aveux difficiles. Il dit être parfois réveillé par des rêves de violence, de tuerie. Des échanges de regards par moments font partager au spectateur le beau moment que le père et la fille sont en train de vivre avec ce tournage, et cela ajoute à la grande qualité de ce premier film. Il semble connaître un parcours prometteur dans les festivals, et c’est, je l’espère, honoré de récompenses qu’il sera enfin présenté aux différents publics.

Michel Wilson

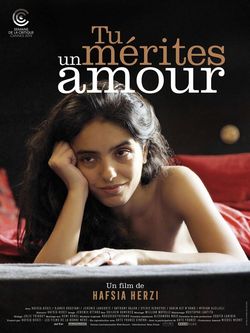

« TU MERITES UN AMOUR », film de Hafsia Herzi (2019)

Dorothée Myriam Kellou nous a autorisés à reproduire un article qu’elle a écrit sur ce film qui l’a bouleversée.

Tu mérites un amour, le premier film de l’actrice Hafsia Herzi avec laquelle j’ai rêvé de cinéma, est pour moi un film puissant sur notre génération. Je suis sortie sonnée. Comme après un choc amoureux. Un choc émotionnel fort. J’ai mis du temps à retrouver mes esprits et je n’ai même pas réussi à exprimer à Hafsia ce que j’avais ressenti. D’abord de  la fierté car nous avons besoin d’auteurs et de réalisatrices comme elle, comme Lina Su comme d’autres qu’y émergent. Quand je vois son film, la liberté avec laquelle elle l’a mené, la liberté qui s’en dégage, la justesse du regard et surtout la sincérité, dire, crier, laisser entendre, laisser parler les corps… je suis profondément émue. C’est une claque au cinéma français de ces dernières années que je trouve trop souvent rigidifié, dans une haute idée de lui-même. Là on est dans du brut, du vrai. Et bien sûr, je suis touchée par la place qu’elle nous donne. Je dis nous car je me retrouve bien sûr dans ces Myriam, Leila, Lila, Fatima… Eléonore. La question des origines, des prénoms francisés, des langues de nos pères que l’on ne parle plus et bien sûr ces errances amoureuses, cette quête de soi et d’un amour que l’on mérite… que l’on s’appelle Fatima ou Eléonore. On retrouve des signatures de Kéchiche dans son film, pas comme un jeune disciple copiant son maître, plus comme un hommage à des années d’apprentissage à ses côtés. Et j’y retrouve du Pialat aussi par endroit, l’émotion, la liberté de ton et des textes. Bravo et j’espère une suite avec un budget supérieur à 1000 euros. Tu mérites un vrai budget, à la hauteur de ton talent Hafsia !

la fierté car nous avons besoin d’auteurs et de réalisatrices comme elle, comme Lina Su comme d’autres qu’y émergent. Quand je vois son film, la liberté avec laquelle elle l’a mené, la liberté qui s’en dégage, la justesse du regard et surtout la sincérité, dire, crier, laisser entendre, laisser parler les corps… je suis profondément émue. C’est une claque au cinéma français de ces dernières années que je trouve trop souvent rigidifié, dans une haute idée de lui-même. Là on est dans du brut, du vrai. Et bien sûr, je suis touchée par la place qu’elle nous donne. Je dis nous car je me retrouve bien sûr dans ces Myriam, Leila, Lila, Fatima… Eléonore. La question des origines, des prénoms francisés, des langues de nos pères que l’on ne parle plus et bien sûr ces errances amoureuses, cette quête de soi et d’un amour que l’on mérite… que l’on s’appelle Fatima ou Eléonore. On retrouve des signatures de Kéchiche dans son film, pas comme un jeune disciple copiant son maître, plus comme un hommage à des années d’apprentissage à ses côtés. Et j’y retrouve du Pialat aussi par endroit, l’émotion, la liberté de ton et des textes. Bravo et j’espère une suite avec un budget supérieur à 1000 euros. Tu mérites un vrai budget, à la hauteur de ton talent Hafsia !

Et en prime le poème du film, emprunté à Frida Kahlo !

« Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin, et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir.

« Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin, et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir.

Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lors qu’il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau.

Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu’il regarde dans tes yeux, qui ne s’ennuie jamais de lire tes expressions.

Tu mérites un amour qui t’écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t’accompagne dans ton vol, qui n’a pas peur de tomber.

Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t’apporterait le rêve, le café et la poésie. »

Dorothée Myriam Kellou

- Dimanche 3 novembre 2019: Sous le titre Algérie, la guerre des appelés, la chaîne de TV France 5 diffuse ce dimanche 3 novembre à 20H5O

un documentaire de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman (conseiller historique Tramor Quemeneur) consacré à l’un des aspects tragiques de la Guerre d’Algérie,

dont les conséquences en France durent encore aujourd’hui. - Mercredi 6 novembre: au cinéma CINEVAL de Vaugneray (69670), projection de « Papicha » de Mounia Meddour à 19h30, suivie d’un débat animé par Coup de Soleil en Auvergne Rhône-Alpes

- Mardi 12 novembre: au Cinéma Opéra de Lyon projection de « A Mansourah tu nous as séparés » de Dorothée Myriam Kellou, en présence de la réalisatrice et de son père, lui-même réalisateur, et de Michel Cornaton auteur entre autres de « Les camps de regroupement de la guerre d’Algérie ». Cette rencontre est organisée par l’association Enjeux sur Images, en partenariat avec Coup de Soleil ARA

- Rencontres francophonie avec la Tunisie le A 15 novembre au Toboggan à Décines, les 28 et 29 novembre en divers lieux de Lyon »A nos fables: de la chose humaine à la chose publique » avec la participation de nombreux invités prestigieux. Evénement conçu et organisé par Françoise Coupat, avec le soutien du Consulat de Tunisie à Lyon.