Lettre culturelle franco-maghrébine # 38

ÉDITO

Notre lettre de décembre se veut un peu un cadeau de Noël. Sous notre sapin nous vous offrons de découvrir une certaine diversité.

Du sport, et quel sport! Le noble art, qui permet de révéler des personnalités remarquables, dans les livres de Sarah Ouhramoune et d’Ahmed Kalouaz.

De l’histoire dans le passionnant roman historique de Mouna Hachim, écrivaine marocaine. De l’histoire encore, franco algérienne avec le roman historique de Michèle Perret.

Le parcours d’amoureux des littératures du Maghreb de Charles Bonn.

Un petit tour dans le roman jeunesse de Mabrouck Rachedi, après celui d’Ahmed Kalouaz. Un peu de BD avec les dernières facéties d’un chat algérois que nous aimons tous.

Et enfin le beau et sombre film tunisien de Hinde Boujemaa.

Notre hotte est riche et variée.

Bonne lecture.

Denise Brahimi et Michel Wilson

« LES MANUSCRITS PERDUS », roman historique de Mouna Hachim, (éditions Eric Bonnier, 2019)

Les éditions Eric Bonnier, fondées en 2010, se donnent pour but une meilleure connaissance du monde arabo-musulman. Les Manuscrits perdus de Mouna Hachim, qui est d’origine marocaine, remplissent d’autant mieux ce programme que l’auteure a bien réfléchi aux différentes facettes de son projet. Il s’agit à la fois pour elle de faire œuvre romanesque, de manipuler un ensemble de connaissances précises dans le but de les transmettre, et de présenter une thèse si audacieuse qu’elle ne pouvait manquer d’être refoulée voire occultée par le savoir officiel.  Œuvre romanesque ? Les « manuscrits perdus » sont une variété particulièrement intéressante des trésors disparus que des foules de rêveurs ont l’espoir fou de redécouvrir. Cette variété est beaucoup plus stimulante pour l’esprit que s’il s’agissait de pièces d’or ou de joyaux, car elle comporte en plus le mystère d’une révélation toujours possible et toujours attendue. Les manuscrits dont il est question dans le titre et dans le livre auraient fait l’objet, selon l’auteure, d’une découverte tout à fait fortuite faite à Grenade, par suite de travaux. Nous sommes alors à l’extrême fin du 16e siècle et de ce qu’on appelle Al Andalous, ensemble des territoires de la péninsule ibérique qui furent pendant plus de sept siècles sous la domination musulmane.

Œuvre romanesque ? Les « manuscrits perdus » sont une variété particulièrement intéressante des trésors disparus que des foules de rêveurs ont l’espoir fou de redécouvrir. Cette variété est beaucoup plus stimulante pour l’esprit que s’il s’agissait de pièces d’or ou de joyaux, car elle comporte en plus le mystère d’une révélation toujours possible et toujours attendue. Les manuscrits dont il est question dans le titre et dans le livre auraient fait l’objet, selon l’auteure, d’une découverte tout à fait fortuite faite à Grenade, par suite de travaux. Nous sommes alors à l’extrême fin du 16e siècle et de ce qu’on appelle Al Andalous, ensemble des territoires de la péninsule ibérique qui furent pendant plus de sept siècles sous la domination musulmane.

Très vite il y eut des tentatives pour déchiffrer les manuscrits, mais elles n’eurent que de piètres résultats. Le livre de Mouna Hachim commence au moment où les autorités catholiques qui ont plein pouvoir sur la ville convoquent un personnage qui va devenir le héros du livre sous le surnom d’Afogay. Né en 1569 près de Grenade c’est un Morisque, il est devenu officiellement catholique comme tous ses semblables d’origine musulmane mais obligés de se convertir du fait des pressions (le mot est faible ! ) exercées sur eux dans le cadre de ce qu’on appelle historiquement la « Reconquista » : les Rois Catholiques reconquièrent la moitié sud de l’Espagne qui progressivement et pendant sept siècles s’était imprégnée de civilisation musulmane, religion, culture, langue etc.

Afogay fait partie des rares habitants de Grenade qui sont restés clandestinement fidèles à leur appartenance, bien qu’elle soit devenue problématique et dangereuse. La convocation qu’il reçoit et qui provient des plus hautes autorités c’est-à-dire de l’archevêque lui-même, ne peut manquer de l’inquiéter mais c’est à tort parce qu’en fait on a besoin de sa compétence reconnue en langue arabe. Et Afogay en effet entreprend le très difficile travail de traduction de ce surprenant manuscrit retrouvé fortuitement.

Surprenant c’est trop peu dire, mieux vaudrait dire stupéfiant et l’on comprend vite que la romancière Mouna Hachim a décidé de donner libre cours à son imagination—ce qui n’exclut pas qu’il y ait des faits réels à l’arrière-plan de ce qu’elle raconte, il faudrait l’interroger là-dessus ! En tout cas, elle prend le risque d’une affirmation qui peut paraître extravagante tant elle est en rupture avec tout ce que nous croyons savoir.

Le savant traducteur Afogay, ébahi par ce qu’il découvre, entraîne les lecteurs dans le même sentiment. Impossible d’entrer dans les détails, mais pour en parler sommairement, on dira que certains des paléo-chrétiens venus évangéliser, au risque de leur vie, des régions comme l’Andalousie, ces Chrétiens donc, qui n’étaient pas des moindres puisque on trouve en abondance parmi eux des martyrs et des saints, étaient aussi des Arabes, et c’est la première révélation apportée par le manuscrit. On comprend bien que ce fait ne peut manquer d’apparaître comme absolument scandaleux voire indicible dans l’Espagne de la Reconquista ! Et qui plus est, ces Arabes évangélisaient au nom du Christ à partir de textes (dont le manuscrit fait état) qui sont d’une tonalité profondément islamique, puisque répétant sans cesse le dogme de l’unicité de Dieu, ce qui, dit en d’autres termes, consiste à nier la divinité du Christ, comme le font les Musulmans, à la différence des Chrétiens. L’évangélisation telle qu’elle apparaît dans le manuscrit donne le sentiment qu’à cette différence près (qu’il importe de maintenir), ce qui s’impose est au contraire de l’ordre du rapprochement entre les deux messages religieux. Dans la traduction d’Afogay et pour rester au plus proche des mots employés par le manuscrit, cela se dit « établir la conjonction », message qui est évidemment irrecevable et radicalement banni au moment le plus violent de la « Reconquista » alors que les Morisques ou Musulmans convertis, sont progressivement expulsés de tout le royaume d’Espagne.

L’évangélisation telle qu’elle apparaît dans le manuscrit donne le sentiment qu’à cette différence près (qu’il importe de maintenir), ce qui s’impose est au contraire de l’ordre du rapprochement entre les deux messages religieux. Dans la traduction d’Afogay et pour rester au plus proche des mots employés par le manuscrit, cela se dit « établir la conjonction », message qui est évidemment irrecevable et radicalement banni au moment le plus violent de la « Reconquista » alors que les Morisques ou Musulmans convertis, sont progressivement expulsés de tout le royaume d’Espagne.

Ce que contient le manuscrit est à ce point subversif et sulfureux qu’il importe de s’en éloigner au plus vite —ce que fait Afoqay sans tarder, entrant alors dans une nouvelle partie de sa vie que la romancière appelle le temps de l’exil. On pourrait dire aussi le temps des voyages, car Afoqay, suivant en cela une certaine tradition des voyageurs arabes, va découvrir plusieurs pays d’Europe occidentale et y séjourner plus ou moins longuement. C’est pour lui le moyen d’acquérir un grand nombre de connaissances, non pour le seul plaisir de les accumuler mais pour « frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui. », comme dit à peu près au même moment le philosophe français Montaigne dans ses Essais. En particulier il ne perd pas une occasion de rencontrer les savants arabes qui sont nombreux dans l’Europe de l’époque et de discuter avec eux. Telle était la deuxième partie du programme que Mouna Hachim s’était fixé semble-t-il, et l’on pourrait dire : « pari tenu ». Chemin faisant elle a parsemé son livre d’un certain nombre de réflexions, dont on ne retiendra que celle-ci, mise dans la bouche de Maria mère d’Afoqay mais que sans doute elle prend à son compte, en bonne connaisseuse qu’elle est du monde arabo-musulman : « Maria disait : le plus grand ennemi des Musulmans à travers le temps, c’est eux-mêmes. »

Eux-mêmes mais pas seulement. Ce livre nous laisse entre autres un immense regret : celui d’avoir perdu les huit mille manuscrits islamiques brûlés en 1500 dans un gigantesque autodafé.

Denise Brahimi

« MES COMBATS DE FEMME » de Sarah Ourahmoune, (éditions Robert Laffont , 2019) Ce livre est présenté, sans doute par l’éditeur, comme « l‘incroyable destin de la boxeuse Sarah Ourahmoune, combattante du droit des femmes ». Plutôt qu’incroyables, on pourrait dire que les performances de cette encore jeune femme(née en 1982) sont rarissimes, pour un ensemble de raisons : parce que c’est une femme qui a choisi la boxe alors que ce sport est pratiqué très majoritairement par des hommes, parce que cette femme est d’origine maghrébine, née d’une mère algérienne et d’un père marocain (d’ailleurs vite séparés), et enfin parce que les succès qu’elle a remportés dans sa vie sont parmi les plus grands qui soient : championne du monde en 2008, vice-championne olympique en 2016, et encore, ce n’est là qu’une faible idée de ses très nombreuses victoires. Ce qui ne l’a pas empêchée, dans le même temps, d’être enceinte puis mère, et de pousser très loin, notamment jusqu’à Sciences-Po, de brillantes études dans le domaine de l’entreprise, management, communication.

Ce livre est présenté, sans doute par l’éditeur, comme « l‘incroyable destin de la boxeuse Sarah Ourahmoune, combattante du droit des femmes ». Plutôt qu’incroyables, on pourrait dire que les performances de cette encore jeune femme(née en 1982) sont rarissimes, pour un ensemble de raisons : parce que c’est une femme qui a choisi la boxe alors que ce sport est pratiqué très majoritairement par des hommes, parce que cette femme est d’origine maghrébine, née d’une mère algérienne et d’un père marocain (d’ailleurs vite séparés), et enfin parce que les succès qu’elle a remportés dans sa vie sont parmi les plus grands qui soient : championne du monde en 2008, vice-championne olympique en 2016, et encore, ce n’est là qu’une faible idée de ses très nombreuses victoires. Ce qui ne l’a pas empêchée, dans le même temps, d’être enceinte puis mère, et de pousser très loin, notamment jusqu’à Sciences-Po, de brillantes études dans le domaine de l’entreprise, management, communication.

L’explication qui vient évidemment à l’esprit, au vu de son histoire personnelle, est que dès l’enfance, elle a été poussée (ou tirée vers le haut) par un désir très fort d’échapper à la médiocrité de son milieu familial ; et pour commencer au destin de sa mère, qui lui a servi de repoussoir. Cette mère, femme remarquable, curieuse de tout, n’a pas eu assez de son immense énergie pour élever ses enfants, les nourrir certes mais surtout les pousser à faire des études, en dépit de tous les obstacles et principalement du manque d’argent. Il est certain que Sarah sa fille l’admire mais qu’elle a toujours voulu aller au-delà. Cependant, ce qui frappe dans le récit de Sarah Ouahmoune n’est ni la plainte ni l’auto-satisfaction, ni même ce qui pourrait avoir été une sorte de volonté forcenée de se surpasser. Alors qu’on doit recourir pour parler de son histoire à des adjectifs aussi forts qu’incroyable ou exceptionnel , l’impression qui se dégage d’abord de son récit est que les choses se sont faites simplement et comme naturellement. Après quoi et dès qu’on entre dans le détail de ce qu’elle raconte, on se rend bien compte que cette impression est trompeuse et que pour reprendre un mot devenu presque banal (alors que la chose ne l’est pas), il lui a fallu une aptitude rare à la résilience (ou aptitude à se reconstruire) : il apparaît clairement que les difficultés et les échecs n’ont pas cessé de doubler le tissu de victoires bien attestées qui composent sa brillante carrière. En fait il est vrai qu’elle est parfois extrêmement affectée par des échecs, des empêchements, des contretemps ou tout simplement par la nécessité de faire des choix (entre les études et le sport, la maternité ou la compétition) ; mais en même temps, elle ne considère jamais un échec comme définitif et irrémédiable, en dépit de ses proches, de l’avis général et du simple bon sens. Elle n’est aucunement folle mais sans doute pas vraiment raisonnable non plus. Cette complexité est dite avec des mots très simples, ce qui fait qu’à défaut de savoir l’imiter, on la comprend et on s’attache à elle.

Cependant, ce qui frappe dans le récit de Sarah Ouahmoune n’est ni la plainte ni l’auto-satisfaction, ni même ce qui pourrait avoir été une sorte de volonté forcenée de se surpasser. Alors qu’on doit recourir pour parler de son histoire à des adjectifs aussi forts qu’incroyable ou exceptionnel , l’impression qui se dégage d’abord de son récit est que les choses se sont faites simplement et comme naturellement. Après quoi et dès qu’on entre dans le détail de ce qu’elle raconte, on se rend bien compte que cette impression est trompeuse et que pour reprendre un mot devenu presque banal (alors que la chose ne l’est pas), il lui a fallu une aptitude rare à la résilience (ou aptitude à se reconstruire) : il apparaît clairement que les difficultés et les échecs n’ont pas cessé de doubler le tissu de victoires bien attestées qui composent sa brillante carrière. En fait il est vrai qu’elle est parfois extrêmement affectée par des échecs, des empêchements, des contretemps ou tout simplement par la nécessité de faire des choix (entre les études et le sport, la maternité ou la compétition) ; mais en même temps, elle ne considère jamais un échec comme définitif et irrémédiable, en dépit de ses proches, de l’avis général et du simple bon sens. Elle n’est aucunement folle mais sans doute pas vraiment raisonnable non plus. Cette complexité est dite avec des mots très simples, ce qui fait qu’à défaut de savoir l’imiter, on la comprend et on s’attache à elle.

*En rapport avec le livre de Sarah Ourahmoune, nous vous rappelons l’existence d’un autre, un peu plus ancien, dont le titre Uppercut indique qu’ il a rapport à la boxe lui aussi ; on y voit le rôle positif joué par celle-ci dans la difficile conquête de soi par un jeune vivant dans un milieu social défavorisé, issu de l’immigration :

« UPPERCUT » de Ahmed Kalouaz (éditions du Rouergue, 2017) Ahmed Kalouaz a écrit ce très court livre pour de jeunes adolescents, dès l’âge de douze ans. Il y est question d’Erwan, dont le père est sénégalais et la mère bretonne, et qui a tant de mal à s’accommoder de la vie dans un collège (ou dans des collèges successifs) qu’il a fallu le mettre dans un internat de montagne, parmi d’autres garçons en marge du système scolaire. Pour Erwan, la difficulté de supporter soi-même et les autres se traduit notamment par des manifestations fréquentes d’agressivité. Mais il est moins démuni que d’autres parce qu’il a découvert la possibilité de recourir à la boxe pour se calmer : « Moi j’avais la boxe pour m’occuper le corps et la tête, ça allait à peu près. »

Ahmed Kalouaz a écrit ce très court livre pour de jeunes adolescents, dès l’âge de douze ans. Il y est question d’Erwan, dont le père est sénégalais et la mère bretonne, et qui a tant de mal à s’accommoder de la vie dans un collège (ou dans des collèges successifs) qu’il a fallu le mettre dans un internat de montagne, parmi d’autres garçons en marge du système scolaire. Pour Erwan, la difficulté de supporter soi-même et les autres se traduit notamment par des manifestations fréquentes d’agressivité. Mais il est moins démuni que d’autres parce qu’il a découvert la possibilité de recourir à la boxe pour se calmer : « Moi j’avais la boxe pour m’occuper le corps et la tête, ça allait à peu près. »

Il s’est donné pour idole un boxeur noir américain Rubin Carter, surnommé L’ouragan, ce qui n’a pas que des effets apaisants car ce dernier, en 1966, a été condamné injustement et de manière révoltante à la prison à perpétuité. Cependant Erwan, partagé entre révolte et volonté de se maîtriser, trouve dans la vie à la campagne, à l’occasion d’un stage équestre, l’occasion de confrontations qui l’aident à grandir (Uppercut entre dans la catégorie des romans ou récits de formation). Même ou justement parce qu’il lui faut constater que le racisme, omniprésent dans le langage de ses interlocuteurs, n’empêche pas certains d’entre eux d’être bons sous leur rude apparence, et vraiment désireux de l’aider.

Cependant Erwan, partagé entre révolte et volonté de se maîtriser, trouve dans la vie à la campagne, à l’occasion d’un stage équestre, l’occasion de confrontations qui l’aident à grandir (Uppercut entre dans la catégorie des romans ou récits de formation). Même ou justement parce qu’il lui faut constater que le racisme, omniprésent dans le langage de ses interlocuteurs, n’empêche pas certains d’entre eux d’être bons sous leur rude apparence, et vraiment désireux de l’aider.

Tous les cas ne sont pas semblables et certains des compagnons d’infortune d’Erwan sont dans des difficultés si grandes qu’elles les amènent à commettre des fautes graves. Il faut à Erwan le courage de rompre avec l’un d’entre eux malgré une sorte d’amitié qui aurait pu les unir si cet autre garçon n’avait voulu faire de lui le complice de ses mauvais coups. La boxe et les chevaux aideront sans doute Erwan à supporter cette rupture nécessaire. Le livre est bien fait parce qu’il n’est ni moralisateur ni prêchi-prêcha, mais tout simplement émouvant.

Denise Brahimi

« LE PREMIER CONVOI ,1848 » de Michèle Perret, (éditions Chèvre-feuille étoilée, 2019)

Ce livre peut être considéré comme un roman historique, dès le titre on peut voir qu’il est daté et l’auteure explique elle-même comment elle s’est donné une information précise, à laquelle renvoie une « bibliographie sommaire », sur les trois aspects de son récit, réservant pourtant la place de l’imagination romanesque dans l’invention de ses principaux personnages. Quels sont donc ces trois aspects clairement distincts ? Ils découlent du moment et du lieu choisis comme points de départ (au sens propre du mot départ). L’action se passe d’abord à Paris, dans un milieu populaire, aux premiers mois de ce qui est connu historiquement comme « la Révolution de 1848 ». Cette révolution, qui a finalement abouti au Second Empire, a consisté en une série d’émeutes de la part de ceux qui voyaient dans l’éviction du Roi Louis-Philippe l’occasion d’en finir définitivement avec la Royauté, au profit d’une République sociale espérée depuis la première Révolution française, celle de 1789. La première partie du livre de Michèle Perret se passe donc à Paris, et l’on y voit notamment comment ceux qu’on appelait les émeutiers sont fortement menacés par la répression des forces de l’ordre.

Quels sont donc ces trois aspects clairement distincts ? Ils découlent du moment et du lieu choisis comme points de départ (au sens propre du mot départ). L’action se passe d’abord à Paris, dans un milieu populaire, aux premiers mois de ce qui est connu historiquement comme « la Révolution de 1848 ». Cette révolution, qui a finalement abouti au Second Empire, a consisté en une série d’émeutes de la part de ceux qui voyaient dans l’éviction du Roi Louis-Philippe l’occasion d’en finir définitivement avec la Royauté, au profit d’une République sociale espérée depuis la première Révolution française, celle de 1789. La première partie du livre de Michèle Perret se passe donc à Paris, et l’on y voit notamment comment ceux qu’on appelait les émeutiers sont fortement menacés par la répression des forces de l’ordre.

Dans la deuxième partie du livre, on assiste à la mise en œuvre d’un autre projet, dont l’idée est née parmi les plus hautes instances de l’Etat, ici représentées par le célèbre homme de lettres et néanmoins politicien Lamartine. La solution trouvée aux risques d’émeute consiste à envoyer un certain nombre de ces gens qui sont sans emploi et sans argent, donc potentiellement dangereux, en Algérie, pays encore très mal connu mais qui progressivement depuis le début de la conquête militaire, est en train de devenir ce qu’on appelle une colonie de peuplement. Le récit de Michèle Perret montre assez minutieusement, étape par étape, comment ses personnages (ceux qu’elle a inventés pour les besoins du livre) vont d’abord de Paris à Marseille, principalement par voie fluviale mais aussi par train, et finalement sont emmenés par bateau jusqu’à la région d’Oran en Algérie où l’armée les attend pour les y installer en tant que colons.

Enfin et c’est sans doute la partie majeure du livre (dont la composition cependant est bien équilibrée), on assiste aux tout premiers débuts de la colonisation au sens le plus concret du mot, c’est-à-dire exploitation de la terre par une agriculture même sommaire pour en tirer les seuls moyens possibles d’une difficile voire improbable survie. L’auteur décrit les efforts des colons, qui globalement ne sont pas vains mais qui ne s’en heurtent pas moins à des obstacles redoutables et variés. D’autant que les personnages qui se lancent dans l’entreprise appartiennent au peuple de Paris, comme on l’a vu dans la première partie du récit, et qu’ils ne sont nullement préparés à travailler la terre, dont ils ignorent tout. Chaque partie du livre apporte des sujets de réflexion , à partir de l’épisode historique initial dont l’auteure s’est emparée à juste titre car on ne le connaît pas avec précision, même si on en a entendu parler. Elle nous rappelle qu’en octobre 1848 (huit mois après le soulèvement du 22 février contre Louis-Philippe) dix-sept convois d’hommes, de femmes et d’enfants sont partis pour l’Algérie, séduits par une propagande aguichante et forcément trompeuse sur les plaisirs qui les attendaient de l’autre côté de la Méditerranée. La perte en vies humaines va être considérable, la dureté des conditions de vie mais aussi le choléra en étant les causes principales dans la période assez brève qui nous est montrée. Cependant le courage et l’acharnement de certains de ces gens qui sont devenus pour ainsi dire colons malgré eux font que l’entreprise ne sera pas vaine et finira par se développer. Le récit de Michèle Perret n’est pas hagiographique, les personnages qu’elle nous montre sont loin d’être des saints, il y a même parmi eux de franches canailles, qui l’étaient déjà quand ils appartenaient au peuple parisien (ce qu’on appelle « la lie du peuple ») et qui se sont joints au convoi par pur aventurisme, dans le vague espoir de faire fortune. On voit aussi que certains ou certaines s’avèrent incapables de mener une vie aussi dure et s’inventent des solutions qui ne sont pas toutes honorables. Cependant il y a quelques figures magnifiques que l’auteure distingue par une évocation soignée, notamment celle d’une femme belle et bonne, généreuse et instruite, qui a su mener une vie de femme à la fois honnête et libre et qui au bout du conte, alors qu’elle aurait pu en partir, choisit de rester là où cette aventure imprévue l’a amenée. De manière générale, au sein d’une même catégorie sociale, les personnages de Michèle Perret sont bien différenciés et elle les aborde sans préjugés, sans doute grâce à une distance historique qu’elle maintient entre eux et nous. Il n’y a aucun pathos dans son écriture , alors que nombre des événements qu’elle évoque auraient pu lui permettre une dramatisation. On trouve dans son livre l’idée qu’on ne peut exiger des très pauvres, ceux qu’à l’époque d’Eugène Sue et du Victor Hugo des Misérables on appelait les gueux), un respect des valeurs morales et humanistes. A côté de cette femme magnifique qui choisit délibérément de rester à la colonie et de la faire vivre, notamment en élevant des enfants qui ne sont pas tous les siens, on en trouve une autre, encore très jeune, dont l’origine est si misérable qu’elle ne peut résister au besoin obsessionnel d’effacer le passé en s’élevant socialement.

Chaque partie du livre apporte des sujets de réflexion , à partir de l’épisode historique initial dont l’auteure s’est emparée à juste titre car on ne le connaît pas avec précision, même si on en a entendu parler. Elle nous rappelle qu’en octobre 1848 (huit mois après le soulèvement du 22 février contre Louis-Philippe) dix-sept convois d’hommes, de femmes et d’enfants sont partis pour l’Algérie, séduits par une propagande aguichante et forcément trompeuse sur les plaisirs qui les attendaient de l’autre côté de la Méditerranée. La perte en vies humaines va être considérable, la dureté des conditions de vie mais aussi le choléra en étant les causes principales dans la période assez brève qui nous est montrée. Cependant le courage et l’acharnement de certains de ces gens qui sont devenus pour ainsi dire colons malgré eux font que l’entreprise ne sera pas vaine et finira par se développer. Le récit de Michèle Perret n’est pas hagiographique, les personnages qu’elle nous montre sont loin d’être des saints, il y a même parmi eux de franches canailles, qui l’étaient déjà quand ils appartenaient au peuple parisien (ce qu’on appelle « la lie du peuple ») et qui se sont joints au convoi par pur aventurisme, dans le vague espoir de faire fortune. On voit aussi que certains ou certaines s’avèrent incapables de mener une vie aussi dure et s’inventent des solutions qui ne sont pas toutes honorables. Cependant il y a quelques figures magnifiques que l’auteure distingue par une évocation soignée, notamment celle d’une femme belle et bonne, généreuse et instruite, qui a su mener une vie de femme à la fois honnête et libre et qui au bout du conte, alors qu’elle aurait pu en partir, choisit de rester là où cette aventure imprévue l’a amenée. De manière générale, au sein d’une même catégorie sociale, les personnages de Michèle Perret sont bien différenciés et elle les aborde sans préjugés, sans doute grâce à une distance historique qu’elle maintient entre eux et nous. Il n’y a aucun pathos dans son écriture , alors que nombre des événements qu’elle évoque auraient pu lui permettre une dramatisation. On trouve dans son livre l’idée qu’on ne peut exiger des très pauvres, ceux qu’à l’époque d’Eugène Sue et du Victor Hugo des Misérables on appelait les gueux), un respect des valeurs morales et humanistes. A côté de cette femme magnifique qui choisit délibérément de rester à la colonie et de la faire vivre, notamment en élevant des enfants qui ne sont pas tous les siens, on en trouve une autre, encore très jeune, dont l’origine est si misérable qu’elle ne peut résister au besoin obsessionnel d’effacer le passé en s’élevant socialement.

Une des réflexions qu’on peut aussi tirer du Premier convoi concerne un aspect particulier de l’entreprise de colonisation. Il s’agit d’un point qui aurait dû être essentiel mais qui dans la mesure du possible a été volontairement occulté, à savoir la relation entre les colons et la population arabe indigène. Il apparaît dans le livre comme la préfiguration des difficultés (le mot est faible) propres à entacher cette relation dans l’avenir. On voit en effet comment une amitié réelle qui avait commencé à se développer entre un Arabe et deux Françaises cause finalement la mort du premier, un jeune homme arabe de très bonne volonté : il est condamné à tort pour un crime qu’il n’a pas commis et joue donc le rôle de bouc émissaire, alors même que les autorités françaises savent parfaitement ce qu’il en est mais estiment ne pouvoir faire autrement. Michèle Perret en fait le constat, sans indulgence, avec son habituelle impartialité.

Denise Brahimi

» LITTERATURE ALGERIENNE. ITINERAIRE D’UN LECTEUR », entretiens avec Amel Maafa, postface par Naget Khadda , (édition Elkalima, 2019) Charles Bonn, Universitaire dont la carrière s’est terminée à Lyon, vient de publier en Algérie un retour sur son cheminement professionnel et même sur son parcours conçu plus largement. Il use d’une forme originale et dialoguée, celle d’entretiens avec une collègue plus jeune, qui l’aide à revenir sur son passé. Enseignant et chercheur, Charles Bonn s’est très largement consacré à la littérature algérienne et le livre se focalise sur les rapports qu’il a entretenus avec elle. La matière, forcément savante, aurait pu être ingrate, or elle ne l’est pas, parce que la relation qui est évoquée, entre un lecteur et des auteurs ou des œuvres, est présentée comme une sorte d’aventure personnelle, parfois intime, d’où le « je » du narrateur (comme on dit en littérature), n’est jamais absent.

Charles Bonn, Universitaire dont la carrière s’est terminée à Lyon, vient de publier en Algérie un retour sur son cheminement professionnel et même sur son parcours conçu plus largement. Il use d’une forme originale et dialoguée, celle d’entretiens avec une collègue plus jeune, qui l’aide à revenir sur son passé. Enseignant et chercheur, Charles Bonn s’est très largement consacré à la littérature algérienne et le livre se focalise sur les rapports qu’il a entretenus avec elle. La matière, forcément savante, aurait pu être ingrate, or elle ne l’est pas, parce que la relation qui est évoquée, entre un lecteur et des auteurs ou des œuvres, est présentée comme une sorte d’aventure personnelle, parfois intime, d’où le « je » du narrateur (comme on dit en littérature), n’est jamais absent.

S’agissant d’un cheminement ou parcours, il ne pouvait être que chronologique, et de ce fait le livre a le mérite d’une grande clarté qui donne une sorte de logique à la succession des différentes étapes. Charles Bonn mélange souvent les données personnelles et les données historiques, les unes et les autres composant un ensemble de déterminations, d’où la part du hasard n’est pourtant pas exclue. C’est ainsi que dès le premier chapitre « Avant l’Algérie », on voit comment ont pu jouer sur ses engagements et ses choix, aussi bien un événement collectif d’importance, comme mai 68, que les circonstances particulières de sa naissance, c’est-à-dire de ses appartenances familiales. Mais ne déflorons pas le sujet !

Le Maghreb est entré dans sa vie principalement sous la forme de l’Algérie : six années d’enseignement à Constantine dans l’est du pays (ce qui sans doute le prédisposait à lire la Nedjma de Kateb Yacine, centrée sur cette région) ; mais aussi à l’Université de Fès où il a acquis pendant deux ans la connaissance du Maroc. Du fait qu’il convoque la littérature algérienne dans le titre du présent ouvrage, on peut supposer que c’est elle qu’il privilégie, en tout cas les quatre écrivains qu’il dit avoir rencontrés au sens profond du mot « rencontre » sont des Algériens, dont le plus ancien par l’âge est Mohammed Dib, auquel on rendra hommage pour le centenaire de sa naissance, l’an prochain en 2020.

Charles Bonn a été à la fois chercheur et enseignant, comme devraient l’être tous les universitaires. Ce sont deux domaines d’activité qui l’ont conduit à mener à la fois à une  action pratique et à une recherche théorique, notamment pendant la longue période de sa vie (1986-1999) où il a enseigné dans l’une des universités de Paris, à Villetaneuse, animant ce qui est certainement, ou a été, l’un des plus grands centres français des études francophones. On sait que celles-ci se consacrent aux œuvres littéraires écrites en français hors de France, confrontant cette langue à des cultures et à des civilisations qui se sont développées hors de l’hexagone, comme on dit de manière imagée. La francophonie a des aspects multiples et de ce fait on peut en proposer plusieurs définitions mais surtout plusieurs conceptions, ce qui ne peut manquer d’entraîner divers débats, auxquels le livre de Charles Bonn fait place en toute compétence : son 5ème et avant-dernier chapitre leur est entièrement consacré.

action pratique et à une recherche théorique, notamment pendant la longue période de sa vie (1986-1999) où il a enseigné dans l’une des universités de Paris, à Villetaneuse, animant ce qui est certainement, ou a été, l’un des plus grands centres français des études francophones. On sait que celles-ci se consacrent aux œuvres littéraires écrites en français hors de France, confrontant cette langue à des cultures et à des civilisations qui se sont développées hors de l’hexagone, comme on dit de manière imagée. La francophonie a des aspects multiples et de ce fait on peut en proposer plusieurs définitions mais surtout plusieurs conceptions, ce qui ne peut manquer d’entraîner divers débats, auxquels le livre de Charles Bonn fait place en toute compétence : son 5ème et avant-dernier chapitre leur est entièrement consacré.

Cependant Charles Bonn n’est pas de ceux dont la vie s’achève quand sonne l’heure de la retraite. Le temps qui suit n’est pas celui du vide, d’autant moins qu’il prolonge, plus ou moins activement et sous des formes variées, ce dont on peut mesurer la richesse à lire le ou plutôt les bilans que ce livre contient.

Sur la littérature algérienne et la francophonie, on est aidé à comprendre et à apprécier le cheminement de Charles Bonn, par la longue postface de Naget Khadda, universitaire algérienne qui a beaucoup échangé avec lui et qui en connaît mieux que tout autre les préoccupations. Ils ont été et ils sont ce qu’on appelle, dans d’autres types d’organisation, des « compagnons de route », terme qui implique beaucoup d’actions partagées et qui inclut même les différences ou les différents !

Le grand intérêt de ce livre est de ne pas être clos sur lui-même mais d’ouvrir au contraire, en suscitant notre curiosité, sur ce que feront les nouvelles générations. La francophonie est forcément une histoire vivante et qui bouge. Le livre de Charles Bonn nous parle beaucoup de ce qu’est la littérature d’une part, l’Algérie de l’autre et surtout de ce qui se passe au contact de l’une et de l’autre. Il y ajoute forcément sa part de subjectivité mais il s’agit de deux entités qui dépassent tout individu particulier et qui le débordent dans le temps. On ne peut que souhaiter, pour les lecteurs de l’avenir, un livre dont le projet serait, sera, comparable au sien mais qui forcément sera autre et pourtant aussi passionnant que le sien.

Puisqu’il s’agit du dépassement d’un travail individuel et de sa projection vers les autres, il est important de mettre en valeur pour finir un travail dont Charles Bonn peut être légitimement fier, même s’il a été aussi pour lui source de déception. Il s’agit de l’établissement d’une banque de données appelée Limag = Littératures du Maghreb. L’idée était d’engranger le plus possible d’informations dûment contrôlées sur ces littératures et les recherches dont elles ont été l’objet. Grâce à l’informatique la possibilité était et est toujours donnée à tout un chacun de les consulter gratuitement. Mais il est clair que cette action, pour que ses résultats soient fiables, a besoin d’être menée continûment, ce qui est comme on l’imagine sans peine une tâche énorme et incessante, propre à faire reculer les meilleures des bonnes volontés. Limag manque de bras ou de cerveaux, quels que soient les mots pour le dire. Le livre autobiographique et parfois émouvant de Charles Bonn va-t-il susciter de nouvelles vocations ?

Denise Brahimi

» TOUTES LES COULEURS DE MON DRAPEAU » de Mabrouck Rachedi ( Ecole des loisirs 2018)

Notre lettre n’avait pas eu l’occasion de parler de littérature jeunesse. Ce récent livre de Mabrouck Rachedi nous permet d’aborder ce pan de l’édition qui offre des œuvres intéressantes et ouvre les esprits adolescents à des sujets importants.

On connaît Mabrouck Rachedi pour plusieurs romans qui on connu le succès, comme « Le petit Malik » ou « La petite Malika », ce dernier co-écrit avec sa sœur, Habiba Mahany. « Et encore « Tous les hommes sont des causes perdues ».

Dans « Toutes les couleurs de mon drapeau », l’auteur met sa remarquable capacité à faire s’exprimer l’enfance et la jeunesse au service d’un livre destiné à ce public. Ce petit livre décrit le cheminement de Selim, bon élève de 5ème, qui va renouer avec ses racines algériennes en abandonnant un temps son statut d’enfant sage en devenant l’ami du cancre Rédouane. On est bien sûr dans une forme de « feel good movie », un récit où tout se finit bien, comme on rêverait que se déroulent les histoires de relations enseignants-élèves. Rédouane prend même goût aux études !

Ce petit livre décrit le cheminement de Selim, bon élève de 5ème, qui va renouer avec ses racines algériennes en abandonnant un temps son statut d’enfant sage en devenant l’ami du cancre Rédouane. On est bien sûr dans une forme de « feel good movie », un récit où tout se finit bien, comme on rêverait que se déroulent les histoires de relations enseignants-élèves. Rédouane prend même goût aux études !

Mais l’auteur sait entraîner ses jeunes lecteurs dans un cheminement un peu chaotique avant d’arriver à un dénouement promettant un avenir meilleur. La prise de conscience de soi passe par un moment de révolte, d’indiscipline, de (gentille) sortie de route. C’est un cours sur la guerre d’Algérie qui est le déclencheur de cette crise. La jeune enseignante d’histoire-géographie débutante va un temps faire les frais de cette révolte, de cette prise de conscience identitaire, avant de comprendre tout le profit mutuel que ses élèves et elle peuvent en tirer. Les parents de Selim vont discipliner au passage leur course à la réussite professionnelle pour retrouver une vie plus équilibrée.

Sans avoir l’air d’y toucher, Mabrouck Rachedi propose un scenario de réconciliation mémorielle et éducative dont on peut tirer profit, une sorte de parabole amusante que peuvent certainement décrypter ses jeunes lecteurs. Quand la parole se met à circuler avec les parents et les grand-parents de Sélim, cela peut constituer un stimulus pour qu’ils aillent à leur tour solliciter les leurs pour construire leur propre univers familial…

Sans avoir l’air d’y toucher, Mabrouck Rachedi propose un scenario de réconciliation mémorielle et éducative dont on peut tirer profit, une sorte de parabole amusante que peuvent certainement décrypter ses jeunes lecteurs. Quand la parole se met à circuler avec les parents et les grand-parents de Sélim, cela peut constituer un stimulus pour qu’ils aillent à leur tour solliciter les leurs pour construire leur propre univers familial…

L’auteur est aussi animateur d’ateliers d’écriture. Faire travailler de jeunes publics par l’écrit sur des récits inspirés de celui-ci produit sans nul doute de riches résultats permettant à bien des Sélim et Rédouane de prendre toute leur place dans le société, forts de leurs appartenances multiples.

Michel Wilson

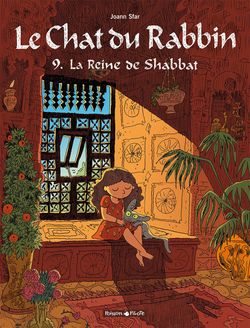

» LE CHAT DU RABBIN Tome 9, La reine de Shabbat » de Joann Sfar ( Editions Dargaud poisson pilote 2019)

Le neuvième opus de l’histoire du célèbre félin nous permet de remonter le temps, avec l’enfance de Zlabya, à qui son père le rabbin n’ose pas dire que sa mère est morte, et qui tient dans ses bras un chaton. Celui ci va vite acquérir le langage humain grâce à la consommation du perroquet du Rabbin. Le mystère est enfin levé !

Le neuvième opus de l’histoire du célèbre félin nous permet de remonter le temps, avec l’enfance de Zlabya, à qui son père le rabbin n’ose pas dire que sa mère est morte, et qui tient dans ses bras un chaton. Celui ci va vite acquérir le langage humain grâce à la consommation du perroquet du Rabbin. Le mystère est enfin levé !

Comme les précédents albums, celui ci entrelace les histoires, comme sait le faire de conteur Malka et son lion retraité, qui raconte la vie du rabbin aux petits Algériens pourtant un peu méfiants de ces histoires de juifs.

Ce neuvième album abonde de réflexions bibliques hilarantes, de dialogues philosophiques entre le rabbin et son chat. Les jeunes filles s’émancipent, Zlabya et son amie Knidelette (dans le chat du rabbin, les filles ont presque toutes des noms de  pâtisseries…) courent les rues la nuit. L’album se termine sur un épisode à venir, comme savent le faire les conteurs. Comme chaque fois, on essaie de reconnaître dans le dessin de Sfar des paysages de l’Algérois. On croit entendre des accents dans les tournures des paroles des personnages .

pâtisseries…) courent les rues la nuit. L’album se termine sur un épisode à venir, comme savent le faire les conteurs. Comme chaque fois, on essaie de reconnaître dans le dessin de Sfar des paysages de l’Algérois. On croit entendre des accents dans les tournures des paroles des personnages .

Chaque album est un petit voyage.

Michel Wilson

« NOURA RÊVE », film tunisien de Hinde Boujemaa, 2019

Ce film semble promis à un bel avenir alors qu’il ne fera sa sortie en salle que le 13 novembre, non sans avoir déjà reçu le Tanit d’or aux Journées cinématographiques de Carthage. La réalisatrice porte un nom tunisien qui lui vient de son père, alors qu’elle est par ailleurs de mère belge et revendique l’influence des peintres flamands sur ses goûts  esthétiques, choix des couleurs etc. Elle est loin d’être une débutante et se définit comme un femme de plus que quarante ans, ce qui la rapproche de son actrice principale Hend Sabri qui joue le rôle de Noura. Ce serait restrictif de définir Noura rêve comme un film de femmes et c’est sans doute pour éviter cela que la réalisatrice se dit passionnée par les relations entre les hommes et les femmes, sans revendiquer d’emblée une perspective féministe. La problématique qu’elle met en avant pour expliquer son projet et le but de son film est celle du divorce, dont elle explique à quel point il est encore difficile en Tunisie ; mais elle souligne, il est vrai, que cette difficulté est encore bien plus grande pour les femmes que pour les hommes. En effet, dès le début du film, Noura qui vient régler les dernières formalités de son divorce doit subir un discours moralisateur visant à la culpabiliser, alors que Jamel, le mari dont elle veut se séparer, est un délinquant notoire et pour la énième fois en prison.

esthétiques, choix des couleurs etc. Elle est loin d’être une débutante et se définit comme un femme de plus que quarante ans, ce qui la rapproche de son actrice principale Hend Sabri qui joue le rôle de Noura. Ce serait restrictif de définir Noura rêve comme un film de femmes et c’est sans doute pour éviter cela que la réalisatrice se dit passionnée par les relations entre les hommes et les femmes, sans revendiquer d’emblée une perspective féministe. La problématique qu’elle met en avant pour expliquer son projet et le but de son film est celle du divorce, dont elle explique à quel point il est encore difficile en Tunisie ; mais elle souligne, il est vrai, que cette difficulté est encore bien plus grande pour les femmes que pour les hommes. En effet, dès le début du film, Noura qui vient régler les dernières formalités de son divorce doit subir un discours moralisateur visant à la culpabiliser, alors que Jamel, le mari dont elle veut se séparer, est un délinquant notoire et pour la énième fois en prison.

Cependant il serait fâcheux que ce film subisse le même sort injuste que beaucoup d’autres qui, parce qu’ils évoquent un pays du Maghreb, sont considérés comme réductibles à un problème de société. Noura rêve est une œuvre cinématographique remarquable et c’est pour cette raison qu’elle aidera peut-être, on le souhaite, à faire avancer des lois rétrogrades. Il faut donc parler des qualités qui permettent au film de s’imposer : son intensité, sa puissance, celle des personnages et surtout celle des situations dans lesquels ils se trouvent irrémédiablement coincés. Ils sont trois, Noura mère de trois enfants, Jamel son mari dont elle veut divorcer et Lassad son amant avec qui elle veut pouvoir vivre enfin librement dès que le divorce sera prononcé. Cette situation a été vécue et représentée un très grand nombre de fois, a priori on pourrait même craindre qu’elle ne souffre de sa banalité, or grâce au tour de force de la réalisatrice, il n’en est rien : en tant que spectateur on a vite fait de comprendre qu’on n’aura pas une seule minute de répit pendant toute la durée du film qui se passe sous haute tension. Des deux hommes on pressent d’avance qu’ils seront des perdants, d’abord par leur catégorie sociale inférieure ou marginale mais surtout parce qu’ils s’égarent dans cette fausse solution qui est la violence et la vengeance, moyens les plus sûrs de se condamner comme s’ils ne l’étaient déjà de toute façon, du fait que leur caractéristique principale est de n’avoir aucun moyen d’action. Jamel a l’illusion d’en avoir alors qu’il est totalement manipulé par ceux qui se servent de lui, notamment dans la police dont le chef local est corrompu ; à chaque nouvelle incartade (le mot est faible) qu’il commet, sa marge de manœuvre se réduit de plus en plus. Lassad semble gravement borné par le fait qu’il obéit à une seule pulsion, le besoin de posséder et la jalousie, qui fait qu’on doute assez vite de son amour : il est trop égoïste pour aimer, trop aveugle à la réalité de la situation.

Des deux hommes on pressent d’avance qu’ils seront des perdants, d’abord par leur catégorie sociale inférieure ou marginale mais surtout parce qu’ils s’égarent dans cette fausse solution qui est la violence et la vengeance, moyens les plus sûrs de se condamner comme s’ils ne l’étaient déjà de toute façon, du fait que leur caractéristique principale est de n’avoir aucun moyen d’action. Jamel a l’illusion d’en avoir alors qu’il est totalement manipulé par ceux qui se servent de lui, notamment dans la police dont le chef local est corrompu ; à chaque nouvelle incartade (le mot est faible) qu’il commet, sa marge de manœuvre se réduit de plus en plus. Lassad semble gravement borné par le fait qu’il obéit à une seule pulsion, le besoin de posséder et la jalousie, qui fait qu’on doute assez vite de son amour : il est trop égoïste pour aimer, trop aveugle à la réalité de la situation.

Le fait remarquable est que les deux hommes prennent la femme, Noura, comme bouc émissaire de leur impuissance. Elle apparaît d’abord, mais pendant un temps assez court, comme une femme forte, que rien ne peut détourner de son désir d’amour et de sa volonté d’être libre. C’est avec cette seule force qu’elle arrive à survivre dans une situation difficile, travail (dans des conditions douteuses qui la fragilisent), enfants qui restent attachés à leur père quoi qu’il en soit, la plus jeune surtout, divorce en cours et impatience de son amant, qui semble se laisser aimer, mais avec mauvaise humeur et sans véritable réciprocité. Pourtant la malchance accroît les difficultés lorsque Jamel est libéré à titre préventif, quelques jours avant que le divorce ne prenne effet et libère Noura, obsédée à juste titre par le danger grave d’être dénoncée comme adultère (danger apparemment beaucoup moins grave pour l’homme qui est son amant ! )

Hend Sabri dans le rôle de Noura joue ici à contre emploi nous disent les connaisseurs du cinéma égyptien où elle s’est fait apprécier. Elle est ici une femme du peuple comme a pu l’être autrefois la Magnani dans ses meilleurs rôles chez Visconti ou Pasolini, ce qui veut dire un mélange de force, vitalité, courage, amour inconditionnel de ses enfants—et de faiblesse, manque d’argent, manque d’appui matériel et moral, condamnation sociale latente qui ne cherche qu’une occasion de se manifester. Superbe personnage ou plutôt personnage superbement incarné, qui n’a bientôt plus rien ni personne que son courage et l’amour de ses enfants, lorsque les deux hommes l’abandonnent à son effroyable détresse (à ce stade, la question de savoir s’ils l’aiment ou pas n’a plus aucun sens ).

Noura qui est loin d’être une sotte n’a pourtant pas les moyens psychologiques de maîtriser ni même de comprendre la situation qui les concernent tous les trois. Ces trois-là à leur manière ne peuvent être que des égarés, et comme dans la tragédie, le film consiste à nous donner le spectacle de leur égarement. Celui-ci ne peut se terminer que par un malheur toujours plus grand et définitif que la réalisatrice, très habilement (encore un de ses tours de force) nous laisse imaginer sans nous le donner à voir. La tragédie n’étant plus un genre pratiqué en tant que tel dans le spectacle contemporain, elle resurgit à travers des histoires qui paraissent banales et qui n’en sont pas moins totalement pathétiques. De ces trois êtres qui se débattent en vain sous nos yeux, il n’est pas exagéré et ce n’est pas un cliché de dire qu’ils sont victimes d’un destin qui les dépasse. De nos jours on en attribue la responsabilité à la société plutôt qu’aux Dieux, mais nos sentiments sont les mêmes, angoisse et pitié.

Denise Brahimi

« NOURA RÊVE »

Je souhaite ajouter à ce commentaire très riche de Denise quelques sentiments éprouvés à la vision de ce film.

Les personnages vivent dans une société qui dysfonctionne. Tous volent, mentent, cognent. Seuls les enfants échappent à cette malédiction même si une scène anecdotique à la fin du film voit le petit Belhassen recevoir une chaussure sur la tête. Levant les yeux au ciel il ne voit que les nuages, et en déduit que Dieu est à l’origine de ce bombardement. « Dieu m’a frappé ! » dit-il à sa mère, qui s’en amuse. L’annonce de problèmes à venir ? Si c’est la société tunisienne qui est ainsi résumée, le constat est amer… Je voudrais aussi partager une réflexion sur la contradiction entre le titre du film, qui laisse espérer de la douceur, et le cauchemar permanent dans lequel navigue Noura. Peu de sourires sur le visage de cette femme qui vit dans une tension permanente. Seuls ses enfants font quelquefois s’illuminer ses traits… Et fugacement, la toute dernière image du film, un appel sur son portable, déclenche l’ébauche d’un sourire, sans que rien ne nous indique ce qui advient ensuite… Un nouvel espoir ?

Je voudrais aussi partager une réflexion sur la contradiction entre le titre du film, qui laisse espérer de la douceur, et le cauchemar permanent dans lequel navigue Noura. Peu de sourires sur le visage de cette femme qui vit dans une tension permanente. Seuls ses enfants font quelquefois s’illuminer ses traits… Et fugacement, la toute dernière image du film, un appel sur son portable, déclenche l’ébauche d’un sourire, sans que rien ne nous indique ce qui advient ensuite… Un nouvel espoir ?

Michel Wilson

- Dimanche 1er décembre 2019: Au Théâtre Premol de Grenoble dernière représentation à 17h (pour l’instant du moins!) de la pièce « Dans le jardin de mon père », d’Ali DJILALI-BOUZINA.

- Mardi 3 décembre: à 20h à l’association sportive et socio culturelle de Valensolles 25 rue Albert Thomas à Valence, Rencontre avec Stéphane BEAUD autour de son livre « La France des Belhoumi ».

- Jeudi 5 et vendredi 6 décembre: à l’IEP de Grenoble, 7ème journées Méditerranée/Moyen-Orient sur l’Algérie aujourd’hui, partenariat de Coup de Soleil en Auvrgne-Rhône-Alpes

- Samedi 7 décembre à Lyon, Assemblée générale de Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.