Lettre culturelle franco-maghrébine # 39

ÉDITO

Nous entrons dans une année rare, 2020, une année en X0X0, qui n’arrive que tous les 1010 ans. Nous n’osons espérer être à la hauteur de cette exception. Mais nous ferons de notre mieux!

C’est l’occasion de présenter à nos lectrices et lecteurs nos vœux bien amicaux et ensoleillés comme il se doit, pour que cette année vous enrichisse en joies multiples, en rencontres, en découvertes…

Modestement nous essayons d’y contribuer en ce premier mois de l’année, avec notre commentaire de livres qui nous ont intéressés à divers titres et d’un film que nous avons beaucoup aimé.

Bonne lecture, et merci de vos retours et suggestions.

Denise Brahimi et Michel Wilson

« ALGERIE LA NOUVELLE INDEPENDANCE » de Jean-Pierre Filiu, (Seuil, décembre 2019)

On comprend, à lire sa date de parution, que ce livre a pour volonté de correspondre à l’actualité la plus immédiate, on pourrait presque dire au jour près, puisqu’il est paru quelques jours seulement avant les élections algériennes du 12 décembre 2019 et ne se prive pas de faire des pronostics sur leur résultat maintenant visible et reconnu —à savoir une très forte abstention. L’auteur, journaliste, historien et universitaire, ne se prend pas pour une pythie et ne cherche pas à prédire les événements qui vont suivre (ce que personne sans doute n’est en état de faire avec précision). En revanche, il suit avec beaucoup de précision tout ce qui constitue à ce jour l’histoire du « hirak » pendant une dizaine de mois puisque le mouvement a commencé le 22 février 2019. Ce qui ne veut pas dire qu’il se contente d’être factuel : en fait toute l’histoire de ce mouvement ou plutôt mise en mouvement (traduction qui lui paraît plus satisfaisante) lui paraît découler de ce qui s’est produit en Algérie depuis l’été 1962—et le détournement qui s’est aussitôt produit des idéaux, valeurs et principes de l’indépendance. Il explique que le hirak est un aboutissement longtemps désiré et attendu et longtemps retardé —mais aboutissement si l‘on peut dire encore inabouti lui-même. Ce qui ne l’empêche en aucune manière de l’analyser tel qu’il l’a perçu à l’occasion de ses voyages et des enquêtes qu’il a menées en différents lieux de l’Algérie pendant l’été 2019. Outre son extrême actualité, l’autre caractéristique du livre est aussi l’extrême clarté des positions qu’il contient. Jean-Pierre Filiu est un partisan sans réserve du hirak, pour lequel il exprime une vive admiration. Et de ce fait il stigmatise également sans réserve tout ce à quoi le hirak s’oppose, l’ensemble de ceux qu’on appris l’habitude d’appeler les « décideurs », reprenant un mot trouvé par celui qui fut brièvement Président de l’Algérie avant d’être assassiné en juin 1992 par ceux-là même qui l’avaient appelé au pouvoir, Mohammed Boudiaf. En fait c’est principalement les militaires que dénonce Jean-Pierre Filiu, et leur usurpation du pouvoir politique au mépris de toute démocratie. Du fait de l’actualité de son livre, il se montre particulièrement virulent à l’égard de celui dont on a le plus souvent parlé pendant ces derniers mois, Ahmed Gaïd Salah qu’il considère, en tout cas au début du hirak, comme « l’authentique homme fort du régime ».

Ce qui ne l’empêche en aucune manière de l’analyser tel qu’il l’a perçu à l’occasion de ses voyages et des enquêtes qu’il a menées en différents lieux de l’Algérie pendant l’été 2019. Outre son extrême actualité, l’autre caractéristique du livre est aussi l’extrême clarté des positions qu’il contient. Jean-Pierre Filiu est un partisan sans réserve du hirak, pour lequel il exprime une vive admiration. Et de ce fait il stigmatise également sans réserve tout ce à quoi le hirak s’oppose, l’ensemble de ceux qu’on appris l’habitude d’appeler les « décideurs », reprenant un mot trouvé par celui qui fut brièvement Président de l’Algérie avant d’être assassiné en juin 1992 par ceux-là même qui l’avaient appelé au pouvoir, Mohammed Boudiaf. En fait c’est principalement les militaires que dénonce Jean-Pierre Filiu, et leur usurpation du pouvoir politique au mépris de toute démocratie. Du fait de l’actualité de son livre, il se montre particulièrement virulent à l’égard de celui dont on a le plus souvent parlé pendant ces derniers mois, Ahmed Gaïd Salah qu’il considère, en tout cas au début du hirak, comme « l’authentique homme fort du régime ».

On voit défiler dans ce livre, qui pourtant n’est guère épais, un grand nombre de personnages qui s’éliminent à vive allure les uns les autres, comme s’il s’agissait à chaque fois de les donner en pâture aux manifestants, pour qu’ils se calment. Mais c’est ici qu’apparaît un trait remarquable dont l’auteur sans doute à juste titre fait la caractéristique essentielle du mouvement, et beaucoup d’autres que lui en effet s’en sont montré admiratifs et surpris : il s’agit du parti-pris de non violence toujours maintenu  jusqu’ici par le hirak, alors même que le pouvoir, précisément en la personne de Gaïd Salah, a durci assez vite la répression, en tout cas sur certains points, faute de pouvoir empêcher le renouvellement des manifestations chaque vendredi. Jean-Pierre Filiu qui connaît bien l’histoire récente des pays du Proche ou Moyen Orient, Egypte, Irak, Syrie … suggère que ces exemples, qui ont régulièrement tourné au bain de sang, ont pu servir de mise en garde ou si l’on peut dire de contre-modèle aux gens du Hirak, qui n’ont pas voulu reprendre le système classique des oppositions vouées à se faire massacrer pour arriver, ou pas, à leurs fins. Bien que quelques mois ne peuvent suffire à définir un mouvement, de celui-ci on peut dire qu’il manifeste aussi la volonté d’être inclusif, certes pas aux dépens de son objectif principal qui est d’en finir absolument avec le système en place, mais en refusant de camper sur une position trop étroite et de tenir à l’écart des catégories importantes du peuple algérien.

jusqu’ici par le hirak, alors même que le pouvoir, précisément en la personne de Gaïd Salah, a durci assez vite la répression, en tout cas sur certains points, faute de pouvoir empêcher le renouvellement des manifestations chaque vendredi. Jean-Pierre Filiu qui connaît bien l’histoire récente des pays du Proche ou Moyen Orient, Egypte, Irak, Syrie … suggère que ces exemples, qui ont régulièrement tourné au bain de sang, ont pu servir de mise en garde ou si l’on peut dire de contre-modèle aux gens du Hirak, qui n’ont pas voulu reprendre le système classique des oppositions vouées à se faire massacrer pour arriver, ou pas, à leurs fins. Bien que quelques mois ne peuvent suffire à définir un mouvement, de celui-ci on peut dire qu’il manifeste aussi la volonté d’être inclusif, certes pas aux dépens de son objectif principal qui est d’en finir absolument avec le système en place, mais en refusant de camper sur une position trop étroite et de tenir à l’écart des catégories importantes du peuple algérien.

On a très envie de suivre l’auteur dans les conclusions qu’il tire de ses analyses, cette dernière notamment, d’où il ressort qu’en étant inclusive et non violente, l’opposition représentée par le hirak a des atouts très sérieux et inhabituels. Il est clair que cette histoire se joue et va se jouer dans un contexte international, d’où l’importance que prend encore une autre attitude du hirak, son refus très marqué de toute ingérence comme pourrait l’être celle de la France. Il est d’ailleurs remarquable que la politique française à cet égard se montre elle aussi d’une extrême prudence, ce qui ne l’empêche pas de subir les accusations habituelles et toujours en usage contre le pays colonisateur. Et ce, comme le fait très bien remarquer Jean-Pierre Filiu, alors même que le soutien de Poutine au gouvernement encore en place s’exhibe ouvertement !

On a compris que Algérie, la nouvelle indépendance est un livre engagé, comme on disait jadis ou naguère, et doit être lu comme tel, c’est-dire qu’il ne vise pas, comme le font nombre d’ouvrages historiques ni l’exhaustivité ni l’objectivité de sa documentation. Cependant il s’appuie sur des faits maintenant connus et nous en fait connaître ou nous en rappelle quelques autres. Il a pris le risque d’un de ces livres qu’on dit « écrits à chaud », ce qui est évidemment plus difficile que d’écrire après coup, en s’appuyant sur la suite de l’histoire pour éclairer ce qui s’est passé juste avant. D’ailleurs le risque peut ne pas être seulement intellectuel car il est évident qu’on ne fait pas que des amis quand on pratique ce genre d’engagement et il y faut donc un courage certain. Cependant cet auteur n’en est pas à son premier livre, y compris sur cette question-là : qu’on se rappelle, aux éditions La Découverte en 2018 Généraux, gangsters et jihadistes. Faut-il dire de lui, comme il le dit lui-même du hirak : déterminé mais non violent ?

Denise Brahimi

« LES FILLES DE ROMORANTIN » de Nassira el Moaddem, (document L’Iconoclaste, 2019)

L’auteure de ce document est journaliste, c’est son premier livre, en rapport avec l’actualité immédiate puisqu’il y est beaucoup question des gilets jaunes —et c’est d’ailleurs un des grands intérêts de ce livre que de faire comprendre en toute sympathie l’origine de ce mouvement, alors que la manière dont il a dégénéré en a sans doute éloigné beaucoup de sympathisants.

L’autre thème abordé par ce livre et qui lui donne une dimension personnelle est l’attachement d’une jeune femme, d’origine immigrée (marocaine) pour ce lieu où sa famille a échoué par hasard et qui est devenu son bled de Sologne comme elle dit avec humour mais non sans une véritable émotion. Beaucoup de lecteurs ignorent sans doute l’histoire récente de Romorantin autant que sa position géographique, en sorte que le livre de Nassira El Moaddem a beaucoup à leur apprendre et c’est l’occasion d’insister sur l’importance de tels « documents »—celui-ci étant particulièrement plaisant à lire en même temps qu’instructif. Le fait fondamental qui s’y trouve évoqué est encore trop peu connu sinon à l’échelon local où chacun peut le constater de ses propres yeux : tout le tissu qui constituait la France du 19e siècle et jusqu’à la deuxième moitié du 20e, en dehors de sa capitale et de quelques très grandes villes, s’est défait, souvent brutalement, du fait de la désindustrialisation et de ses conséquences au quotidien pour la population. Un nombre considérable d’usines et d’entreprises a disparu corps et biens, parfois en l’espace de quelques mois, créant un énorme chômage et inévitablement, le départ vers un ailleurs improbable d’un grand nombre de jeunes à la recherche d’un travail quel qu’il soit.

Le fait fondamental qui s’y trouve évoqué est encore trop peu connu sinon à l’échelon local où chacun peut le constater de ses propres yeux : tout le tissu qui constituait la France du 19e siècle et jusqu’à la deuxième moitié du 20e, en dehors de sa capitale et de quelques très grandes villes, s’est défait, souvent brutalement, du fait de la désindustrialisation et de ses conséquences au quotidien pour la population. Un nombre considérable d’usines et d’entreprises a disparu corps et biens, parfois en l’espace de quelques mois, créant un énorme chômage et inévitablement, le départ vers un ailleurs improbable d’un grand nombre de jeunes à la recherche d’un travail quel qu’il soit.

On sait qu’un des procédés employés pour masquer provisoirement la détresse sociale a été de donner aux travailleurs devenus sans emploi une compensation financière certes non négligeable, qui parfois leur a permis de redémarrer ailleurs et autrement. Mais les lieux eux-mêmes n’en ont pas moins été sinistrés, d’une manière qui, au moment où Nassira El Moaddem écrit son livre, semble définitive. Elle évoque la quantité effarante de petits commerces et magasins en tout genre qui ont dû fermer, à Romorantin comme dans tant d’autres villes dont les centres se trouvent aujourd’hui à peu près désertés, au profit de quelques « grandes surfaces » installées à l’extérieur dans des lieux par ailleurs totalement dépourvus de sociabilité.

Comment les hommes politiques ont-ils pu imaginer qu’un changement d’une telle importance allait se passer sans réaction majeure de la part des victimes ? On les a sans doute cru écrasées par le caractère inéluctable des lois économiques, ou bernées par des mesures supposées compensatoires, comme celles dont fait état le maire de Romorantin, un homme de gauche cependant et continûment au pouvoir depuis le drame dont sa ville a été affectée (comme un grand nombre de provinces françaises d’où les industries ont disparu). Nassira el Moaddem lui reproche moins semble-t-il son impuissance que sa dénégation ou son déni : « Tout va très bien, Madame la Marquise » est à peu près la seule réponse qu’il trouve à lui opposer. L’auteure explique comment les choses se sont passées, avant et après la fermeture en 2003 de l’usine Matra qui faisait vivre la population ouvrière de la ville et pas seulement les immigrés comme son père. Il se trouve qu’elle-même, grâce à ses succès scolaires, s’est très bien tirée d’affaire et que le drame collectif n’a pas entravé son parcours personnel. Du moins en apparence et pendant un certain temps. Il semble que ce ne soit plus le cas aujourd’hui et ce livre est la preuve que psychologiquement elle n’est pas indemne.

L’auteure explique comment les choses se sont passées, avant et après la fermeture en 2003 de l’usine Matra qui faisait vivre la population ouvrière de la ville et pas seulement les immigrés comme son père. Il se trouve qu’elle-même, grâce à ses succès scolaires, s’est très bien tirée d’affaire et que le drame collectif n’a pas entravé son parcours personnel. Du moins en apparence et pendant un certain temps. Il semble que ce ne soit plus le cas aujourd’hui et ce livre est la preuve que psychologiquement elle n’est pas indemne.

On retrouve ici les gilets jaunes, mouvement qu’une partie de la population de Romorantin a rejoint ; et parmi ces gens nombre de celles qui ont été des amies d’enfance de Nassira, sans doute moins acharnées qu’elle à réussir dans la vie grâce aux succès scolaires. Elle décide de se rendre sur place, là où elles sont restées, et notamment l’une d’entre elles qui était une amie très chère. Retrouvailles difficiles et de toute façon, vouées à rester partielles. Ainsi va la vie dira-t-on, parfois chanceuse et parfois moins. Il n’est pas sûr que ce soit une affaire de chance, et l’on peut analyser autrement l’écart qui s’est creusé.

Les Filles de Romorantin a le très grand mérite d’inverser la vulgate misérabiliste sur le triste sort réservé en France aux familles d’immigrés. C’est par ce discours très répandu qu’on essaie de se débattre contre une culpabilité qui n’est d’ailleurs pas sans fondement. Mais pour une fois dans ce livre la culpabilité n’est pas où on s’attend à la trouver. Nassira el Moaddem se débat avec la sienne qui lui vient d’avoir quitté sa ville au moment où elle sombrait, sans remords à l’époque, uniquement soucieuse d’assurer sa réussite personnelle.

On s’aperçoit à cette occasion qu’il serait superficiel et inexact de considérer Romorantin comme sa « ville d’accueil », alors que c’est sa ville tout court qu’il faut dire puisqu’elle-même le ressent ainsi. Bonne leçon pour les lecteurs que nous sommes et qui, quelles que soient par ailleurs nos positions idéologiques, aurions tendance à croire qu’on appartient au pays de ses ancêtres par un lien privilégié. Ce livre nous prouve qu’on peut se sentir « fille de Romorantin » même si les tombes des ancêtres sont ailleurs, ce qui compte est d’y avoir vécu pendant les années d’enfance et d’adolescence qui sont les plus intenses. Et Nassira el Moaddem, née en 1984, donc âgée de trente-cinq ans, donne la preuve qu’on en garde une trace indélébile, même si on croyait les avoir oubliées. Et l’attachement est sans doute d’autant plus grand quand le lieu de l’enfance est aujourd’hui un lieu meurtri, défait, qu’une âme sensible aurait le sentiment de détruire plus encore si elle en abandonnait le souvenir.

Denise Brahimi

« L’ECRIVEUR » , récit de Malek Alloula publié à titre posthume en 2019, (éditions Rhubarbe)

On se souvient, car l’affaire est encore toute récente, du grand scandale provoqué au Maroc par l’avant–dernier film de Nabil Ayouch (2015) dont le titre Much Loved voile un peu le sujet, pourtant traité très frontalement : il s’agit de la prostitution, telle qu’elle se pratique de nos jours à Marrakech, mais l’originalité de Much Loved vient de qu’il nous montre de très près, dans l’intimité, la vie quotidienne de cette petite famille constituée par les quatre prostituées et le seul homme qui vit avec elle sans être un de leur client.

Or on pense à cette vie intime des prostituées, en dehors de leur vie professionnelle, en lisant un texte très récemment publié (2019) de Malek Alloula, mort l’année même du film Much Love qu’il n’a cependant pas pu voir. Ce texte resté longtemps inédit et publié à titre posthume s’intitule L’écriveur, il est sans doute largement autobiographique, le narrateur revenant sur des épisodes de son adolescence oranaise. Lorsque son père lui cède son emploi d’écrivain public, il a environ 17 ans et n’est pas encore l’écrivain qu’il deviendra par la suite, il ne pratique que l’écriture tarifée (comme il dit plaisamment) qui exclut toute  expression personnelle. Le très petit bureau dans lequel il exerce son emploi se trouve tout près d’un ancien caravansérail dont il découvrira bientôt qu’une partie du moins est devenue un bordel. Amour tarifé, écriture tarifée, il y a là un point de ressemblance qui amuse Alloula au moment où il écrit L’écriveur , un texte qui pour l’essentiel est consacré à sa relation avec une jeune prostituée du bordel, Aïcha, à peine plus âgée que lui mais cependant en état de contribuer à son apprentissage, et pas seulement sexuellement. Malek Alloula fait dans ce livre un beau portrait d’Aïcha, qui reste un peu énigmatique et ne perd rien de ce qu’il appelle son « opacité » malgré leur relation très intime. Si la sexualité y joue évidemment un rôle important, on oserait dire qu’il y a aussi dans leur relation une sorte de chasteté ou de pudeur, beaucoup de discrétion de sa part à elle et comme un besoin de préserver une certaine part d’elle-même. Il est aussi question dans le récit d’Alloula des autres prostituées qui vivent avec Aïcha et qui deviennent les clientes du jeune écrivain public. Clientes et amies, il y a certainement entre elles et lui une relation d’affection et c’est cette sorte d’hommage qui fait la beauté de L’écriveur. Si l’on songe qu’Alloula est aussi l’auteur du Harem colonial, sans doute son texte le plus connu, on est frappé par le contraste : douceur qui se dégage du récit posthume, alors que Le Harem colonial, qui porte en sous-titre « Images d’un sous-érotisme » suggère que les photographies qui composent le livre, et qui sont d’époque coloniale comme le titre l’indique, exposent violemment les jeunes femmes (parfois très jeunes) à un voyeurisme sans vergogne.

expression personnelle. Le très petit bureau dans lequel il exerce son emploi se trouve tout près d’un ancien caravansérail dont il découvrira bientôt qu’une partie du moins est devenue un bordel. Amour tarifé, écriture tarifée, il y a là un point de ressemblance qui amuse Alloula au moment où il écrit L’écriveur , un texte qui pour l’essentiel est consacré à sa relation avec une jeune prostituée du bordel, Aïcha, à peine plus âgée que lui mais cependant en état de contribuer à son apprentissage, et pas seulement sexuellement. Malek Alloula fait dans ce livre un beau portrait d’Aïcha, qui reste un peu énigmatique et ne perd rien de ce qu’il appelle son « opacité » malgré leur relation très intime. Si la sexualité y joue évidemment un rôle important, on oserait dire qu’il y a aussi dans leur relation une sorte de chasteté ou de pudeur, beaucoup de discrétion de sa part à elle et comme un besoin de préserver une certaine part d’elle-même. Il est aussi question dans le récit d’Alloula des autres prostituées qui vivent avec Aïcha et qui deviennent les clientes du jeune écrivain public. Clientes et amies, il y a certainement entre elles et lui une relation d’affection et c’est cette sorte d’hommage qui fait la beauté de L’écriveur. Si l’on songe qu’Alloula est aussi l’auteur du Harem colonial, sans doute son texte le plus connu, on est frappé par le contraste : douceur qui se dégage du récit posthume, alors que Le Harem colonial, qui porte en sous-titre « Images d’un sous-érotisme » suggère que les photographies qui composent le livre, et qui sont d’époque coloniale comme le titre l’indique, exposent violemment les jeunes femmes (parfois très jeunes) à un voyeurisme sans vergogne.

A propos de ce livre paru en 1981, l’écrivain marocain Tahar Ben jelloun écrivait : N’ayant pas pu saisir par la photographie la réalité et l’intimité de la femme algérienne – femme voilée, inaccessible au regard étranger, le voile étant ici » la clôture de l’espace privé « , – les photographes de l’époque ont inventé et fabriqué la » belle fatmah « , la » Mauresque « , la » Kabyle « , etc., non pas telles qu’elles apparaissent dans la rue, mais telles que rêve de les voir le voyeur occidental, fou d’exotisme, c’est-à-dire nues, disponibles, sans voile ni résistance.

Cette prise de possession est juste l’inverse de ce que raconte L’écriveur et de ce qui y est dit de la personne d’Aïcha, définitivement préservée en dépit de ce qui fut sa profession. Cette sorte de réponse d’un livre à l’autre rend précieuse la publication (par les éditions Rhubarbe) du récit posthume.

En fait la vie des prostituées lorsqu’elles sont regroupées dans des maisons, fait l’objet d’avis contradictoires. Un des écrivains français qui en a très bien parlé, et avec beaucoup d’humour, est Guy de Maupassant. De façon plus étonnante, même des femmes ont pu être tentées par ce mode de vie. Un exemple connu est celui de la Suissesse Grisélidis Réal (morte en 2005 à Genève). L’occasion d’en parler en cet automne 2019 vient de ce qu’on a pu voir et entendre dans les médias la romancière Emma Becker qui raconte dans La Maison (publiée par les éditions Flammarion) les deux ans qu’elle a passés tout à fait volontairement dans un bordel de Berlin, et ce témoignage étonnant est loin de dénoncer la prostitution qu’elle y a connue. Mais il s’agit peut-être ou sans doute (elle le dit elle-même) d’une expérience exceptionnelle, non généralisable.

En fait la vie des prostituées lorsqu’elles sont regroupées dans des maisons, fait l’objet d’avis contradictoires. Un des écrivains français qui en a très bien parlé, et avec beaucoup d’humour, est Guy de Maupassant. De façon plus étonnante, même des femmes ont pu être tentées par ce mode de vie. Un exemple connu est celui de la Suissesse Grisélidis Réal (morte en 2005 à Genève). L’occasion d’en parler en cet automne 2019 vient de ce qu’on a pu voir et entendre dans les médias la romancière Emma Becker qui raconte dans La Maison (publiée par les éditions Flammarion) les deux ans qu’elle a passés tout à fait volontairement dans un bordel de Berlin, et ce témoignage étonnant est loin de dénoncer la prostitution qu’elle y a connue. Mais il s’agit peut-être ou sans doute (elle le dit elle-même) d’une expérience exceptionnelle, non généralisable.

Plus inattendu encore est le témoignage d’un homme, maghrébin, évoquant ses souvenirs d’adolescence et sa reconnaissance pour le rôle qu’y ont joué une voire des prostituées qui apparemment n’étaient en rien à la disposition d’une élite sociale mais représentaient plutôt ce qu’on pourrait appeler le niveau moyen de leur profession. Le fait remarquable est qu’on ne voit pas apparaitre dans ce récit l’idée d’une femme objet ni d’une femmes à vendre ou à acheter, mise à la disposition de son client. Malek Alloula donne à celle(s) dont il parle une autonomie et une existence personnelle. En cela son récit est très différent des très nombreux romans de formation qui ont caractérisé la ou les premières générations d’écrivains maghrébins. Le rôle indispensable des prostituées dans leur formation sexuelle y apparaissait généralement sous un jour sordide et de toute façon purement fonctionnel.

Le jeune Malek Alloula de ces années-là a certainement eu beaucoup de chance mais il y a des chances qui se méritent ; ou peut-être faut-il dire que chacun trouve ce que plus ou moins consciemment il cherche : parfois mais rarement, cela peut être de la tendresse et du respect, à d’autres, les photos réunies dans Le harem colonial avaient sans doute apporté en leur temps tout ce qu’ils étaient capables de rêver et d’imaginer.

Denise Brahimi

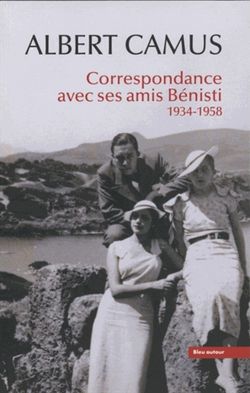

« ALBERT CAMUS, CORRESPONDANCE AVEC SES AMIS BENISTI » 1934-1958, (édition Bleu autour, 2019)

Ce livre est doublement une aubaine : d’une part on commençait à croire que tous les écrits de Camus avaient maintenant été publiés, et d’autre part on n’aurait sans doute pas espéré, d’un volume de correspondance, une aussi riche et précieuse iconographie. Or on trouve dans ce livre une cinquantaine de lettres de Camus lui-même, ce qui n‘est évidemment pas rien, et comme pour compenser le fait qu’il y a en revanche très peu de lettres de ses correspondants, cette publication donne à voir un grand nombre d’œuvres du peintre et sculpteur Louis Bénisti, mort en 1995, alors qu’il avait juste une dizaine d’années de plus qu’Albert Camus ; sans parler de la reproduction photographique d’un nombre important des lettres de Camus publiées dans le livre. La photo qui se trouve en première de couverture mais aussi sur une double page à l’intérieur du livre est une bonne indication sur le moment de la vie de Camus qui bénéficie de cet éclairage privilégié ; en fait il s’agit principalement du jeune Camus, puisque la correspondance commence en 1934, alors qu’il n’a guère plus de 20 ans et s’amenuise beaucoup à partir de 1942 (il n’a pas encore trente ans) lorsque les communications, du fait de la guerre, sont coupées entre la France et l’Algérie. C’est une chance parce que cette période de sa vie, avant qu’il ne soit l’homme célèbre qu’il est devenu, est sans doute moins connue que la suite, et surtout nous permet de l’apprécier dans son intimité, ce qu’on pourrait appeler sa personnalité première, avant qu’il ne soit dévoré par les débats idéologiques liés à la guerre d’Algérie. Celle-ci n’est pas complétement absente du volume, mais n’apparaît que dans les dernières lettres et très peu du fait de Camus lui-même.

La photo qui se trouve en première de couverture mais aussi sur une double page à l’intérieur du livre est une bonne indication sur le moment de la vie de Camus qui bénéficie de cet éclairage privilégié ; en fait il s’agit principalement du jeune Camus, puisque la correspondance commence en 1934, alors qu’il n’a guère plus de 20 ans et s’amenuise beaucoup à partir de 1942 (il n’a pas encore trente ans) lorsque les communications, du fait de la guerre, sont coupées entre la France et l’Algérie. C’est une chance parce que cette période de sa vie, avant qu’il ne soit l’homme célèbre qu’il est devenu, est sans doute moins connue que la suite, et surtout nous permet de l’apprécier dans son intimité, ce qu’on pourrait appeler sa personnalité première, avant qu’il ne soit dévoré par les débats idéologiques liés à la guerre d’Algérie. Celle-ci n’est pas complétement absente du volume, mais n’apparaît que dans les dernières lettres et très peu du fait de Camus lui-même.

L’image que le livre donne de lui, tel qu’il était entre vingt et trente ans, est tout à fait sympathique et attachante, on pourrait dire qu’il s’y montre confiant, en ce sens qu’il n’est pas sur ses gardes et sur la défensive comme il le deviendra plus tard, avec le déferlement d’attaques violentes et de diverses provenances qu’il aura à subir. Le plus remarquable dans cette première période de son âge adulte, est son attachement très fort à des amitiés dont on sait qu’il ne les a jamais oubliées par la suite mais qui seront forcément en concurrence, au moins dans son emploi du temps, avec d’autres occupations et préoccupations. L’amitié semble avoir été chez lui plus importante que l’amour même, mais il faut tenir compte du fait que son premier mariage, avec Simone Hié, a été si malheureux (et d’ailleurs bref) du fait de l’addiction de la jeune femme à la drogue, qu’il est resté là-dessus extrêmement discret, n’en parlant qu’à demi-mots avec ses amis. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la photo de 1935 sur laquelle on les voit ensemble (à Tipasa) est à la fois si belle et si bouleversante. En revanche, ce sur quoi il exprime continûment, avec bonheur et on dirait presque avec ferveur, sa profonde affection, est le petit cercle d’amis qui l’entourent de 1935à 1941, inséparable des lieux où ils se fréquentent, c’est-à-dire en Algérie, à Oran et à Alger. On mesure mieux à lire ces lettres ce que beaucoup de politiques, écrivains ou philosophes parisiens ont eu tant de peine à comprendre par la suite (à supposer qu’ils aient essayé) —c’est-à-dire tout ce que l’Algérie signifiait pour lui, et la cruauté qu’il y avait à lui demander de s’en arracher.

La très bonne idée de ce livre est de l’avoir si généreusement illustré, d’une manière qui rende compte sans autre commentaire de ce qui a contribué à former la sensibilité de Camus, et de ce qu’il était en tant qu’homme privé avant de devenir bon gré mal gré l’homme public victime de sa surexposition. Il y a dans beaucoup des lettres qu’il écrit à ses ami(e)s une modestie touchante, à mille lieues de cette statue d’empereur romain en laquelle on l’a transformé.

Il était normal qu’interviennent des contributeurs spécialisés dans l’étude son œuvre et de certains de ses aspects, c’est le rôle joué par Virginie Lupo et Guy Basset, dans leurs présentations. Cependant, l’impression très agréable qu’on ressent en tant que lecteur est celle de retrouver une sorte de simplicité dans l’approche de quelqu’un qui est d’abord un ami avant d’avoir été tant d’autres choses, fidèle jusqu’au bout au premier noyau de ses amitiés. Et d’ailleurs, une fois retombées les effervescences qui ont accompagné les célébrations du centenaire (rappelons que Camus est né le 7 novembre 1913), la preuve matérielle la plus tangible et pourtant la plus discrète qui reste de ce qu’il fut pourrait bien être cette stèle placée dans les ruines de Tipasa, inaugurée le 29 avril 1961 et gravée par Louis Bénisti, l’ami indéfectible dont la présence est au cœur de ce volume de correspondance « avec ses amis Bénisti ». On sait que la phrase donnée à lire sur cette stèle est extraite d’un texte de Camus de 1939, Noces à Tipasa : « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire, le droit d’aimer sans mesure ». Il n’est pas sûr que les très nombreux visiteurs, attirés voire fascinés par le site, comprennent le sens de cette phrase à la fois sublime et peu explicite, mais ils peuvent en retenir que l’amour quel qu’il soit est sans limite. Cet amour-là, durement contrarié, était pourtant resté au cœur de Camus, et d’une façon très modeste, c’est ce que nous fait comprendre la « Correspondance avec ses amis Bénisti ». La photo prise en 1935 à Tipasa est en rapport avec la pensée écrite sur la stèle. On peut y ajouter deux gouaches de Bénisti intitulées « La Maison devant le monde » bien qu’elles soient de 1990, parce que le peintre les a comme beaucoup d’autres, réalisées d’après des dessins de jeunesse faits à Alger. On trouve d’ailleurs ces mêmes décalage et continuité dans une des dernières lettres de Camus incluses dans le volume; elle est du 22 février 1957 et on peut y lire ces mots : « Nous sommes comme des chevaux tirant dans des directions différentes le même char éclatant : les années d’Alger, si proches, si lointaines… ». Jusque dans sa formulation bizarrement poétique, cette formule traduit la profondeur de l’émotion.

Et d’ailleurs, une fois retombées les effervescences qui ont accompagné les célébrations du centenaire (rappelons que Camus est né le 7 novembre 1913), la preuve matérielle la plus tangible et pourtant la plus discrète qui reste de ce qu’il fut pourrait bien être cette stèle placée dans les ruines de Tipasa, inaugurée le 29 avril 1961 et gravée par Louis Bénisti, l’ami indéfectible dont la présence est au cœur de ce volume de correspondance « avec ses amis Bénisti ». On sait que la phrase donnée à lire sur cette stèle est extraite d’un texte de Camus de 1939, Noces à Tipasa : « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire, le droit d’aimer sans mesure ». Il n’est pas sûr que les très nombreux visiteurs, attirés voire fascinés par le site, comprennent le sens de cette phrase à la fois sublime et peu explicite, mais ils peuvent en retenir que l’amour quel qu’il soit est sans limite. Cet amour-là, durement contrarié, était pourtant resté au cœur de Camus, et d’une façon très modeste, c’est ce que nous fait comprendre la « Correspondance avec ses amis Bénisti ». La photo prise en 1935 à Tipasa est en rapport avec la pensée écrite sur la stèle. On peut y ajouter deux gouaches de Bénisti intitulées « La Maison devant le monde » bien qu’elles soient de 1990, parce que le peintre les a comme beaucoup d’autres, réalisées d’après des dessins de jeunesse faits à Alger. On trouve d’ailleurs ces mêmes décalage et continuité dans une des dernières lettres de Camus incluses dans le volume; elle est du 22 février 1957 et on peut y lire ces mots : « Nous sommes comme des chevaux tirant dans des directions différentes le même char éclatant : les années d’Alger, si proches, si lointaines… ». Jusque dans sa formulation bizarrement poétique, cette formule traduit la profondeur de l’émotion.

Denise Brahimi

« ALGER, JOURNAL INTENSE », roman par Mustapha Benfodil, (éditions Macula, 2019)

Mustapha Benfodil étant connu à la fois comme écrivain et comme reporter pour un quotidien algérien, certains lecteurs supposeront peut-être que le présent livre relève pour une part du style journalistique, et se présente comme un récit d’événements rapportés sinon au jour le jour, du moins dans l’ordre chronologique selon lequel ils se sont produits.

Qu’il y soit question d’événements, au sens fort et violent du terme, c’est tout à fait certain, dans la mesure où le principal personnage masculin du livre, Karim Fatimi, né en 1968 (comme l’auteur lui-même) avait juste vingt ans et était étudiant quand se sont produits à Alger et quelques autres villes des émeutes très graves, au cours desquels les forces de l’ordre ont fait de nombreux morts parmi les jeunes gens qui manifestaient. Ces événements d’octobre 1988 ont été le point de départ de ce qui deviendra, après diverses péripéties, la guerre civile sanglante des années 1990 connue sous le nom de décennie noire en Algérie. Karim Fatimi, dont le journal constitue plus de la moitié du livre, a été plongé au cœur de ces terribles moments, et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne l’ont pas laissé indemne. Son journal apparaît comme une sort d’exorcisme et sans doute le seul moyen de survivre qu’il se soit alors trouvé.

Qu’il y soit question d’événements, au sens fort et violent du terme, c’est tout à fait certain, dans la mesure où le principal personnage masculin du livre, Karim Fatimi, né en 1968 (comme l’auteur lui-même) avait juste vingt ans et était étudiant quand se sont produits à Alger et quelques autres villes des émeutes très graves, au cours desquels les forces de l’ordre ont fait de nombreux morts parmi les jeunes gens qui manifestaient. Ces événements d’octobre 1988 ont été le point de départ de ce qui deviendra, après diverses péripéties, la guerre civile sanglante des années 1990 connue sous le nom de décennie noire en Algérie. Karim Fatimi, dont le journal constitue plus de la moitié du livre, a été plongé au cœur de ces terribles moments, et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne l’ont pas laissé indemne. Son journal apparaît comme une sort d’exorcisme et sans doute le seul moyen de survivre qu’il se soit alors trouvé.

En marge des événements en même temps que mêlée à eux, c’est aussi l’histoire de cette difficile survie qu’on trouve dans le Journal de Karim, sur un mode existentiel, très intime et très intense comme le dit le titre, qui certes peut faire référence à la succession violente des événements mais aussi à la très forte charge d’angoisse et de douleur avec lesquels ou plutôt contre lesquels cet homme se débat, dans une solitude affective qui semble à la fois voulue et subie. Malgré les ellipses du récit, qui correspondent peut-être aux pires moments vécus par son auteur, on est plongé par lui dans un monde intérieur très torturé, très marqué par l’idée de la mort, d’autant plus impressionnante pour le lecteur qu’on sait d’emblée, dès le début du livre, que Karim en effet est mort dans un accident de voiture, au moment où commence ce qui est le temps présent du livre.

Ce temps actuel, à partir duquel se font les retours au passé, est celui d’un autre Journal, celui-là vraiment écrit au jour le jour, par Mounia dès le moment où elle devient veuve de Karim et se lance aussi au moyen de l’écriture dans une sorte de double recherche, sans savoir au juste quel est ou quels sont ses objets. Le journal de Mounia raconte son immersion dans l’amas considérable de papiers divers laissés par son défunt mari, et principalement la manière quasi obsessionnelle dont elle plonge dans le journal de celui-ci. Elle y découvre des moments et des aspects de la vie de Karim qu’elle n’a pas connus ou qu’elle n’a pas su apprécier en leur temps comme il convenait. Ce qu’ils ont le mieux partagé est l’amour pour leur petite fille car l’un et l’autre l’ont aimé sans mélange dès sa naissance et même avant si l’on peut dire. La grande découverte entièrement positive de Karim est ce qui concerne l’état de père. Le rapport du père à sa fille n’est pas sans évoquer quelques merveilleux moments dans l’œuvre de Mohammed Dib.

C’est une grande originalité d’Alger, journal intense que la confrontation permanente des deux Journaux, celui de Karim, voué à rester tel qu’en lui-même y compris avec ses lacunes et ses énigmes, et celui de Mounia, où on la voit au contraire évoluer, d’abord occupée entièrement par l’homme qu’elle a aimé et la douleur de la perte, puis réfléchissant à leur couple, au rôle qu’elle y a joué, et s’interrogeant finalement sur ce qu’elle est elle-même, non sans révolte contre ce qu’elle a parfois été. Les deux journaux sont complémentaires (partiellement) sans être symétriques et le jeu littéraire par lequel on passe de l’un à l’autre ouvre des perspectives fascinantes. On dirait deux lignes souples et sinueuses qui tantôt s’écartent l’une de l’autre et tantôt se rapprochent jusqu’à se confondre. On peut lire le livre globalement comme un récit unique recomposé à partir de cette fusion, ou au contraire penser que non seulement ils ne se fondront jamais mais qu’au contraire l’écart entre eux va et ira toujours grandissant. Plus on avance dans la connaissance de Karim, plus on se persuade (comme le fait Mounia elle-même) que très tôt (peut-être même avant les événements de 1988, qui évidemment n’ont rien arrangé) il a été dominé par la pulsion de mort dont il est l’incarnation. La révolte dont on a fait état à propos de Mounia vient en revanche de son choix revendiqué en faveur de la vie et de l’instinct vital, dont elle comprend finalement qu’il survit même à la mort de la personne aimée. Pulsion de vie et pulsion de mort sont donc aux prises dans la perspective qu’ouvre le roman de Mustapha Benfodil et l’on peut penser que les deux se réunissent dans une seule personne, qui serait celle de l’auteur ; idée plus originale que celle qui pourtant, non sans fondement, situe la vie du côté féminin, alors que la part mortifère serait plus importante chez l’homme.

C’est une grande originalité d’Alger, journal intense que la confrontation permanente des deux Journaux, celui de Karim, voué à rester tel qu’en lui-même y compris avec ses lacunes et ses énigmes, et celui de Mounia, où on la voit au contraire évoluer, d’abord occupée entièrement par l’homme qu’elle a aimé et la douleur de la perte, puis réfléchissant à leur couple, au rôle qu’elle y a joué, et s’interrogeant finalement sur ce qu’elle est elle-même, non sans révolte contre ce qu’elle a parfois été. Les deux journaux sont complémentaires (partiellement) sans être symétriques et le jeu littéraire par lequel on passe de l’un à l’autre ouvre des perspectives fascinantes. On dirait deux lignes souples et sinueuses qui tantôt s’écartent l’une de l’autre et tantôt se rapprochent jusqu’à se confondre. On peut lire le livre globalement comme un récit unique recomposé à partir de cette fusion, ou au contraire penser que non seulement ils ne se fondront jamais mais qu’au contraire l’écart entre eux va et ira toujours grandissant. Plus on avance dans la connaissance de Karim, plus on se persuade (comme le fait Mounia elle-même) que très tôt (peut-être même avant les événements de 1988, qui évidemment n’ont rien arrangé) il a été dominé par la pulsion de mort dont il est l’incarnation. La révolte dont on a fait état à propos de Mounia vient en revanche de son choix revendiqué en faveur de la vie et de l’instinct vital, dont elle comprend finalement qu’il survit même à la mort de la personne aimée. Pulsion de vie et pulsion de mort sont donc aux prises dans la perspective qu’ouvre le roman de Mustapha Benfodil et l’on peut penser que les deux se réunissent dans une seule personne, qui serait celle de l’auteur ; idée plus originale que celle qui pourtant, non sans fondement, situe la vie du côté féminin, alors que la part mortifère serait plus importante chez l’homme.

Ce serait sans doute trop triomphaliste d’interpréter la fin du livre comme l’aboutissement positif du processus de deuil accompli par Mounia. Alger, journal intense, vu dans sa totalité suggère plus l’idée d’un combat à mener encore et toujours que celle d’une marche vers la victoire finale. Ce « Journal intense » n’est certainement pas un « feel good » roman ou s’il l’est, c’est par le sentiment qu’il donne d’une très grande qualité d’écriture et de réflexion. Mais il en ressort l’idée qu’on ne se remet jamais de certains événements qu’on a vécus. Mounia en arrive à penser que Karim, « son » Karim, était mort bien avant l’accident de voiture qui l’a tué. Dans la perspective où Karim et Mounia seraient les deux aspects opposés d’un seul et même personnage, l’idée serait qu’il faut renoncer pour survivre à la part de soi qui y fait obstacle. Karim est mort près d’un lieu qui s’appelle la Maison hantée. D’où l’idée de fantômes qu’il faut exorciser. Si l’on pense au nombre de morts en Algérie pendant la trentaine d’années que recouvre le livre (5OO morts en octobre 1988, 100.000 ou 200.000 pendant la décennie ?) cela fait évidemment beaucoup de fantômes. Et qui se soucie de les exorciser ?

Denise Brahimi

« FRAGMENT DE RÊVE », film de Bahïa Bencheikh-el-Fegoun 2018,

Ce film a fait parler de lui au moment où les autorités compétentes lui ont refusé le visa nécessaire pour être projeté en Algérie. C’était évidemment une grosse déception pour la réalisatrice qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie à la production de ce film entièrement consacré à ce pays, son pays. Cependant et même si on ne l’approuve pas, on comprend sans peine le refus qui lui a été opposé : le film qui est un documentaire ne peut se voir et s’entendre que comme une critique amère voire désespérée, longuement explicitée par des jeunes gens condamnés à vivre dans ce pays et qui cependant, au terme d’une déjà longue expérience personnelle savent qu’ils n’ont rien à en attendre, sinon déception sur déception. Bien qu’il ait été tourné un peu auparavant, le film est une sorte de commentaire terriblement convaincant des événements qui se sont produit en Algérie depuis le début de l’année 2019 et du hirak ou mouvement dont le dernier aboutissement à ce jour (décembre 2019) est le refus de participer aux élections présidentielles mises en place par le pouvoir.

Bien qu’il ait été tourné un peu auparavant, le film est une sorte de commentaire terriblement convaincant des événements qui se sont produit en Algérie depuis le début de l’année 2019 et du hirak ou mouvement dont le dernier aboutissement à ce jour (décembre 2019) est le refus de participer aux élections présidentielles mises en place par le pouvoir.

L’essentiel du documentaire est en effet un ensemble de documents dont quatre ou cinq sont inoubliables parce qu’on y entend des jeunes gens (qui s’avèrent être de remarquables acteurs alors même qu’ils ne jouent pas) expliquer face caméra, avec une incroyable clarté et lucidité, pourquoi la vie qu’ils mènent est en fait invivable, à peine tenable au présent et sans perspective d’avenir.

La réalisatrice n’explique pas comment elle a constitué son « panel » comme disent les sociologues (et les spécialistes des sondages) : comment a-t-elle sélectionné les gens, considérés comme potentiellement exemplaires, qu’elle a choisi de faire parler. On ne sait si elle avait d’abord d’autres témoignages qu’elle a finalement éliminés mais en tout cas ceux qu’elle a gardés sont remarquablement convaincants et d’autant plus qu’ils sont bouleversants sans jamais jouer sur la corde sensible : ils ne veulent pas apitoyer mais faire comprendre ce qu’il en est de leur situation qu’ils jugent sans issue —non a priori mais parce qu’ils ont vraiment tout essayé pour se faire entendre notamment des autorités locales représentées par le wali. Celui-ci (dont aucun exemple n’a sans doute consenti à se montrer) est le seul qui pourrait et devrait être accessible alors qu’on est au plus loin d’Alger, mais pourtant il ne l’est pas, tant les grilles qui entourent les bâtiments de la wilaya sont hautes et hermétiquement fermées. Et ce n’est pas faute pour ces jeunes de s’organiser et de tenter tous les moyens en leur possession, comme ont peut voir notamment dans le cas des chômeurs de Ouargla, dont les banderoles disent explicitement les revendications. Ils ont déjà franchi beaucoup d’étapes, comme le prouve le moment très intéressant où l’un d’entre eux va expliquer à des jeunes un peu moins avancés dans leur démarche qu’il faut surtout éviter les querelles internes et les divisions où se perdrait leur énergie.

L’absence évidemment volontaire de pathos est particulièrement sidérante dans un long passage, énoncé d’une voix blanche, qui rappelle le nombre considérable de suicides, pendaisons, immolations par le feu etc. La réponse du pouvoir est de considérer les suicidaires comme des délinquants et de sanctionner par des amendes les gestes des contrevenants !

Il apparaît clairement que le désespoir souvent exprimé dans les entretiens est le fait du chômage dont l’un des jeunes gens explique à quel point il déshumanise et transforme des garçons comme lui à devenir de véritables zombis errant dans la société.

Ce chômage et cette absence de toute activité envisageable sont confirmés par ce qu’on voit en dehors des entretiens ou plutôt par ce qu’on ne voit pas car c’est justement le vide et l’absence qui caractérisent les paysages longuement traversés en voiture par la réalisatrice. Son parti pris est de rester muette et invisible. Pour autant il serait difficile de ne pas éprouver par empathie ce qu’elle ressent pendant les interminables kilomètres de route avalés par la voiture dans un monde qui semble aussi désolé que le serait la surface de la lune. C’est d’ailleurs un des traits de la jeune ou encore nouvelle génération de cinéastes algériens (mot à mettre aussi au féminin) que de s’attaquer à la représentation désolante d’immenses espaces vides, où il y a parfois des traces d’activités humaines (puits de pétrole ou de gaz) mais pour autant pas d’êtres humains en train de travailler, ou de se distraire, pourquoi pas. Quelques voitures passent sur l’immense ruban vide des routes, elles sont d’ailleurs rares et on voit bien qu’elles symbolisent la fermeture, l’absence entre elles de toute communication.

Et pourtant les êtres vivants, pensants et souffrants existent, comme ceux dont on fait la connaissance grâce aux entretiens. La réalisatrice nous montre qu’ils sont de genres très  variés, et pour commencer, de milieux sociaux très différents. Le jeune garçon qu’on voit d’abord, grand amateur de football, est sans doute d’un milieu beaucoup plus populaire que le groupe de jeunes médecins ou étudiants en médecine qu’on entend ensuite et qui sont très déçus de ne pas avoir été reçus par leurs supérieurs alors qu’ils ont tant à leur dire sur les dysfonctionnements de leur hôpital. Sur le plan culturel, on entend des voix très autorisées, celle d’un poète qui ne trouve plus la moindre place pour l’expression poétique dans la société telle qu’elle est devenue, ou un journaliste qui constate qu’on n’attend pas de lui le moindre éveil des consciences mais au contraire le plus grand conformisme possible aux idées reçues, plates et anodines, c’est-à-dire sans risque.

variés, et pour commencer, de milieux sociaux très différents. Le jeune garçon qu’on voit d’abord, grand amateur de football, est sans doute d’un milieu beaucoup plus populaire que le groupe de jeunes médecins ou étudiants en médecine qu’on entend ensuite et qui sont très déçus de ne pas avoir été reçus par leurs supérieurs alors qu’ils ont tant à leur dire sur les dysfonctionnements de leur hôpital. Sur le plan culturel, on entend des voix très autorisées, celle d’un poète qui ne trouve plus la moindre place pour l’expression poétique dans la société telle qu’elle est devenue, ou un journaliste qui constate qu’on n’attend pas de lui le moindre éveil des consciences mais au contraire le plus grand conformisme possible aux idées reçues, plates et anodines, c’est-à-dire sans risque.

Le point commun est que tous ont un incroyable désir d’être utiles à leur pays et de participer à sa création. Leur plus grande frustration est de ne pouvoir le faire et de ne pas même être considérés comme susceptibles de le faire. On ne les entend pas se plaindre de la misère matérielle et physique, on est frappé par la dignité de personnes qui ont à cœur de se présenter sous des apparences plus que convenables et visiblement soignées. On croit comprendre qu’il le font par respect de leurs ancêtres (belle figure de grand-père) et de leur pays. Ce sentiment magnifique parvient même à l’emporter sur les turpitudes du présent. Mais il les rend aussi plus déplorables.

Denise Brahimi

- Jeudi 9 janvier 2020 à 18h: à la Maison du Tourisme de Grenoble, conférence de Jean-Pierre Filiu suivie d’un débat autour de son dernier livre « Algérie la nouvelle indépendance ».

- Vendredi 10 janvier 2020 à 19h: à la Bourse du Travail de Lyon 205 Place Guichard, échanges entre Jean-Pierre Filiu et Madgid Benchikh ancien doyen de la faculté de droit d’Alger

- Jeudi 23 janvier 2020 à 19h: à la Maison des Passages 44 rue Saint-Georges Lyon 5ème, conférence de Khadidja Ryadi ancienne présidente de l’Association marocaine des droits humains sur la situation des droits humains dans le Rif.

- Samedi 25 janvier 2020 à 20h30: Dans la salle La Rotonde, sur le campus de la Doua à Villeurebanne, concert des groupes Nouiba (chaabi) et Zilias (musique grecque)

- Mercredi 29 janvier 2020 à 15h: à Clermont-Ferrand, rencontre « Ecrire sur la Guerre d’Algérie » avec Alexis Jenni (L’Art français de la guerre et Féroces infirmes) et Swann Meralli (scénariste de la BD « Algériennes 1954/1962)