Lettre culturelle franco-maghrébine # 42 bis

ÉDITO

Cette « Lettre spéciale » est inspirée par des circonstances qui ne le sont pas moins. Le

confinement est une incitation à explorer les ressources les plus proches, qu’on néglige

souvent quand on a la liberté d’en chercher d’autres au loin.

Des livres, nous en avons tous au moins quelques-uns, qui dans l’entourage immédiat de Coup

de soleil, sont en rapport avec le Maghreb et la littérature maghrébine. Nous vous avons

suggéré de choisir très librement, dans votre fonds personnel, tel ou tel court passage à nous

envoyer, pour le plaisir de cette recherche et pour en faire profiter les autres.

Il fallait faire vite, avant la prochaine Lettre mensuelle, celle du premier mai. Et par chance,

cette « Lettre spéciale » a pu bénéficier de l’aide précieuse apportée par l’étudiante suédoise Linnéa Johansson, actuellement stagiaire à Lyon.

Nous souhaitons que cette œuvre collective vous divertisse agréablement.

Linnéa Johansson, Denise Brahimi et Michel Wilson

POÈME EXTRAIT DE « FORMULAIRES » PAR MOHAMMED DIB. SEUIL, 1970. TEXTE CHOISI PAR CHARLES BONN

pourquoi détresse viennent-elles

toutes ces figures de pierre

crier à l’envi sur la mer

pourquoi font-elles brusquement

le monde se tourner

ailleurs s’embraser d’une noire absence

et vite ensuite gargouiller

dans un reflux d’eau d’air de feu

un seul murmure de lumière

ces ombres rapaces et folles la

mer qui remue un jour vide

entend-elle parfois leurs cris

POÈME PAR ABDELHAMID LAGHOUATI EXTRAIT DE « DES CHÈVRES NOIRES DANS UN CHAMP DE NEIGE ! ». REVUE DE LA MAISON DE LA POÉSIE DE RHÔNE-ALPES. TEXTE CHOISI PAR MICHEL WILSON

Dans le dédale de l’ennui

Se dressent les barricades

Tessons de révoltes

Brisés par le vent

Et le silence clos de nos lèvres

Mutantes

Devenant mots et prières

Indécentes

Quand l’homme surgit de la vie

Pour fuir toutes les hontes

La rage se fait fleur

Sur le sommet de l’oubli

Dans les dédales de l’ennui

Ruissellent quelques gouttes

Perles indignées

Sur l’estuaire

De nos pluies

Et toi silencieuse

Aguerries par l’aurore

Torturée sous les guerres

Paix factice sur les bouches

affamées, arrimées aux cadences

Des marches légionnaires

Assassinant chaque matin

L’innocent espoir aggrippé

Aux sables inutiles

Et toi silencieuse

Paix bitumeuse barrière plantée

Aux sommets des derricks

Crachats quotidiens de barrils

Performances baroudeuses

Eparpillées dans la crasse

De ceux qui ramassent le pain sec

Sur l’argenterie

De la honte

Dans le sillage creux de vos vies

Et toi silencieuse

Tu espères l’incendie

« LA CHAIR DU FRÈRE» DE CE QUE JE N’AI PAS DIT À BOB DYLAN PAR JALAL EL HAKMAOUI. LES PRESSES DU RÉEL, 2018. TEXTE CHOISI PAR ISABELLE PAQUET

Dévore

Ma chair

Vivante

&

Morte

Et

La

Recrache

Os

Dans le gosier

De l’Aigle de l’éternité.

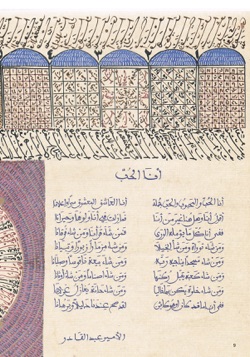

« JE SUIS L’AMOUR » PAR ÉMIR ABDELKADER. TEXTE CHOISI PAR NEDJMA BENDIAB

Je suis l’Amour, l’Amant, le Bien-Aimé tout ensemble,

l’amoureux: cible secrète ou patente de son propre désir.

Je dis « Moi », mais y a-t-il ici un autre que Moi-même?

Je ne cesse d’être, au sujet de « Moi », dans la folie et l’éblouissement.

En moi est toute l’attente et l’espérance des hommes:

pour qui le veut « Coran », pour qui le veut « Livre discriminateur »

Pour qui le veut « Torah », pour tel autre « Evangile »,

flûte du Roi-Prophète, Psaume ou Révélation,

Pour qui le veut « mosquée »où prier son Seigneur,

pour qui le veut « synagogue », pour qui le veut « cloche »et « crucifix ».

Pour qui le veut Kaaba dont on baise pieusement la Pierre

pour qui le veut images, pour qui le veut idoles,

Pour qui le veut retraite où vivre solitaire,

pour qui le veut guinguette où lutiner les biches …

En « Moi »ce qui était, en « Moi »ce qui existe:

pour Nous, en vérité, le « Moi »est signe et preuve!

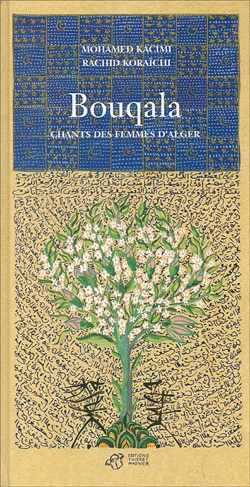

TROIS POÈMES DE BOUQALA : CHANTS DES FEMMES D’ALGER PAR MOHAMED KACIMI. THIERRY MAGNIER, 2006. TEXTE CHOISI PAR CHRISTIANE SELLAL

« J’aimerais tant revoir

ta gracieuse taille

tes joues de roses

Et tes lèvres au goût de pommes

Puissions-nous jouir d’une nuit

Avant de goûter au repos »

« Je suis descendue au fond de la mer

« Je suis descendue au fond de la mer

j’ai vu le sable en ébullition

O jeunes filles n’épousez pas le marin

Dès qu’il met les voiles jaillissent vos larmes »

« Un jeune homme j’ai vu dans le quartier

Il avait une canne à la main

Le lys et l’œillet dans le jardin

Les sept couleurs sur ses joues

Ce brunet est mon maître »

«LA FÊTE ARABE », ROMAN PAR JÉRÔME ET JEAN THARAUD, 1912, PAGE 193. TEXTE CHOISI PAR ERIK SYLVANDER

« …Un Mammo graillonneux jouit ici de droits que ne possède aucun Arabe, quels que soient ses titres, sa fortune et les services qu’il peut nous avoir rendus. Le dernier des malandrins, débarqué hier de Messine ou de Malaga, peut injurier impunément un vieux Caïd qui s’est battu pour nous, les délicats artisans que vous avez connus, ou tel riche commerçant, Kabyle ou Mozabite, qui expédie chaque année à Marseille plusieurs centaines de mille francs de dattes.

Ce droit à la vie politique, que nous accordions si libéralement à la plèbe de la Méditerranée, nous le refusons obstinément à nos Musulmans d’Algérie. Ils ne sont dans nos assemblées que de lamentables figurants ; ils ne votent pas, n’ont pas de part à l’élection du maire. S’ils veulent devenir des Français, nous exigeons qu’ils renoncent à eux-mêmes, à leur religion, à leur âme, qu’ils deviennent des apostats, des m’tourni, des retournés comme ils disent : aussi ne voit-on venir à nous que de grands chefs intrigants, dont le caractère maraboutique empêche de critiquer les actes, ou bien de tristes voyous qui peuvent alors boire de l’absinthe, se griser à leur aise et se moquer de nous dont ils sontles égaux ! Quand donc nous apercevrons-nous qu’il est déraisonnable de traiter nos indigènes comme au jour de

la conquête ? Ces cinq millions d’Arabes qui depuis tantôt un siècle nous fournissent des soldats sur tous les champs de bataille, des bergers, des agriculteurs, des hommes de peine d’une endurance inouïe, les regarderons-nous toujours comme des ennemis, des parias ? Les maintiendrons-nous désarmés, sans défense, à la merci de gens qui les exploitent et qui les brutalisent ? Ne seront-ils jamais qu’un troupeau, une population inférieure, soumise à un code féroce, et pour laquelle nous n’aurons fait que des lois criminelles ?… »

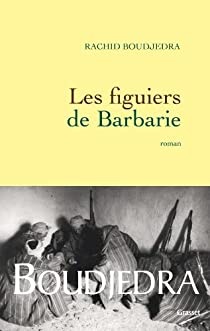

« LES FIGUIERS DE BARBARIE » PAR RACHID BOUDJEDRA. GRASSET, 2010. TEXTE CHOISI PAR LEÏLA HAMOUTÈNE

« Les oiseaux s’étaient maintenant rassemblés sur trois ou quatre arbres du jardin comme s’ils dédaignaient les autres, peut-être moins touffus, et d’où émergeait le mûrier ancestral.

C’est ainsi que le rectangle composé par la fenêtre à la couleur vert foncé se décomposait en deux parties : un rectangle à la couleur rouge cerise (l’inflammation des paupières) et un rectangle vert olive (la touffeur du mûrier). Brusquement je me mettais à prêter l’oreille à leurs voix, très furtives au début, et qui ne tardaient pas à s’élever  progressivement bien que l’atmosphère n’eût jamais changé d’une manière remarquable ; bien que j’eusse l’intuition, alors que le sommeil s’était mis à s’infiltrer lentement, qu’une transformation imperceptible avait eu lieu ; bien que—en définitive— il s’agît du passage qui se faisait entre la fin de la nuit et le lever du jour. Puis ceci : les oiseaux commençaient à se répondre les uns les autres d’une façon hésitante, quelque peu espacée, avec une modulation presque inaudible comme s’ils hésitaient puis soudain ils se mettaient à devenir audacieux jusqu’à ce que leurs chants finement modulés remontent de tous les arbres du jardin. Mais c’était surtout de l’immense mûrier que l’orchestration parvenait le plus nettement, alors que ses branches continuaient à griffer le verre de la fenêtre de ma chambre .

progressivement bien que l’atmosphère n’eût jamais changé d’une manière remarquable ; bien que j’eusse l’intuition, alors que le sommeil s’était mis à s’infiltrer lentement, qu’une transformation imperceptible avait eu lieu ; bien que—en définitive— il s’agît du passage qui se faisait entre la fin de la nuit et le lever du jour. Puis ceci : les oiseaux commençaient à se répondre les uns les autres d’une façon hésitante, quelque peu espacée, avec une modulation presque inaudible comme s’ils hésitaient puis soudain ils se mettaient à devenir audacieux jusqu’à ce que leurs chants finement modulés remontent de tous les arbres du jardin. Mais c’était surtout de l’immense mûrier que l’orchestration parvenait le plus nettement, alors que ses branches continuaient à griffer le verre de la fenêtre de ma chambre .

La mélodie remontait aussitôt, douce, molle, suivie par un véritable concert qui grossissait et dans lequel dominait l’improvisation ; ainsi, le concerto du début faisait peu à peu une symphonie parfois dissonante, parfois harmonieuse, parfois improvisée et parfois extrêmement rigoureuse ; puis ceci aussi : tant l’organisation spatiale que musicale se voit transformée, bouleversée même, et cela à une vitesse extraordinaire. D’un côté l’horizon

se rayait d’un trait rose et de l’autre le vacarme musical atteignait son apogée, devenait assourdissant. Comme si le vieux monde, effiloché et poussif dans sa lente progression difficile et complexe, s’élançait à nouveau de façon exubérante et cela par cette symphonie des oiseaux qui donnait l’impression qu’elle s’organisait avec de vieux instruments rouillés par la rosée.

Le hérisson que j’avais apprivoisé se mettait alors à se rouler et à se dérouler sur lui-même comme ivre de musique. Puis la lumière de l’aube envahissait la pièce tout entière. La clarté du petit matin s’incrustait alors dans chaque coin, chaque angle et chaque objet, même les plus dérisoires.

L’avion s’apprête à atterrir ».

« L’EAU DU BAIN » PAR RIM BATTAL. COLL. DANS LE VIF, ÉDITION SUPERNOVA,

2019, PAGES 37 ET 38. TEXTE ET IMAGE CHOISIS PAR TOURIYA FILI-TULLON

« Je pense à la naissance comme à la mue. L’enfant couvert d’une peau enfin assez épaisse pour survivre rejette l’ancienne sans ménagement. La mère.

La maternité, c’est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe ».

« Il n’y a pas plus putain que La mère et plus mère que La putain ».

« MEURSAULT : CONTRE-ENQUÊTE » PAR KAMEL DAOUD. BARZAKH, 2013. TEXTE CHOISI PAR MIREILLE PIRIS ET ANNIE BARRANCO

« Aujourd’hui, ma mère est tellement vieille qu’elle ressemble à sa propre mère, ou peut-être à son arrière-grand-mère ou même à son arrière-arrière-grand-mère. À partir d’un certain age, la vieillesse nous donne les traits de tous nos ancêtres réunis, dans la molle bousculade des réincarnations. Et c’est peut-être ça, finalement, l’au-delà, un couloir sans fin où s’alignent tous les ancêtres, l’un derrière l’autre. Ils attendent simplement, tournés vers celui qui vit, sans mots, sans mouvements, le regard patient, les yeux fixé sur une date.  Elle habite ce qui est déjà une sorte d’asile, c’est-à-dire dans sa petite maison sombre, avec son petit corps ramassé comme un dernier bagage à main. Souvent, ce rapetissement de la vieillesse m’apparaît comme invraisemblable, comparé à la longue histoire de toute une vie. Une assemblée d’ancêtres donc, condensée en un seul visage, assise en cercle, face à moi, comme pour me juger ou me demander si j’ai enfin trouvé une femme. Je ne connais pas l’age de ma mère, tout comme elle ignore le mien. Avant l’Indépendance, on fonctionnait sans date exacte, la vie était scandée par les accouchements, les épidémies, les périodes de disette, etc. Ma grand-mère est morte du typhus, cet épisode a suffi à fabriquer un calendrier. Mon père est parti un 1er décembre, je crois, et depuis, c’est une référence pour indiquer la température du cœur, si j’ose dire, ou les débuts des grands froids.

Elle habite ce qui est déjà une sorte d’asile, c’est-à-dire dans sa petite maison sombre, avec son petit corps ramassé comme un dernier bagage à main. Souvent, ce rapetissement de la vieillesse m’apparaît comme invraisemblable, comparé à la longue histoire de toute une vie. Une assemblée d’ancêtres donc, condensée en un seul visage, assise en cercle, face à moi, comme pour me juger ou me demander si j’ai enfin trouvé une femme. Je ne connais pas l’age de ma mère, tout comme elle ignore le mien. Avant l’Indépendance, on fonctionnait sans date exacte, la vie était scandée par les accouchements, les épidémies, les périodes de disette, etc. Ma grand-mère est morte du typhus, cet épisode a suffi à fabriquer un calendrier. Mon père est parti un 1er décembre, je crois, et depuis, c’est une référence pour indiquer la température du cœur, si j’ose dire, ou les débuts des grands froids.

Tu veux la vérité ? Je vais rarement voir ma mère aujourd’hui. Elle habite une maison sous le ciel où rodent un mort et un citronnier. Elle passe la journée à en balayer chaque recoin. Elle efface des traces.

De qui, de quoi ? Eh bien, les traces de notre secret, scellé une nuit d’été, et qui m’a fait définitivement basculer dans l’age d’homme… Sois patient, je te raconterai.M’ma vit donc dans une sorte de bourgade, Hadjout, ex-Marengo, à soixante-dix kilomètres de la capitale. C’est là que j’ai achevé la seconde moitié de mon enfance et passé une partie de ma jeunesse, avant de poursuivre mes études à Alger, et d’y apprendre un métier (à l’Inspection des domaines) que je suis revenu exercer à Hadjout, et dont la routine a puissamment nourri mes méditations. Nous avons mis, ma mère et moi, le plus de distance possible entre nous et le bruit des vagues. »

De qui, de quoi ? Eh bien, les traces de notre secret, scellé une nuit d’été, et qui m’a fait définitivement basculer dans l’age d’homme… Sois patient, je te raconterai.M’ma vit donc dans une sorte de bourgade, Hadjout, ex-Marengo, à soixante-dix kilomètres de la capitale. C’est là que j’ai achevé la seconde moitié de mon enfance et passé une partie de ma jeunesse, avant de poursuivre mes études à Alger, et d’y apprendre un métier (à l’Inspection des domaines) que je suis revenu exercer à Hadjout, et dont la routine a puissamment nourri mes méditations. Nous avons mis, ma mère et moi, le plus de distance possible entre nous et le bruit des vagues. »

« LE CHÂLE DE ZEINEB » PAR LEÏLA HAMOUTÈNE. CASBAH, 2014. TEXTE CHOISI PAR ANNIE BARRANCO

« Je veux me retourner sur le passé des miens, en faire une source de richesse sans subir pour autant le sort d’Orphée condamné à se voir mourir d’amour en se retournant sur le sien. Je veux le voir sereinement, quand je veux. Traverser l’Achéron, le Cocyte et même le Tartare pour m’ancrer davantage dans cette terre qui est mienne et en assumer la douloureuse histoire.

La colonisation, c’est fini, je veux m’en libérer et avoir le loisir de considérer nos défaites et nos victoires en grande personne, chaque fois que cela peut m’être utile pour comprendre une faiblesse ou une force. Du legs des miens je veux garder ce qui peut me permettre de mieux vivre, nos valeurs de partage et d’humanité même si elles paraissent archaïques, l’animisme de ma grand-mère pour la même raison. Je veux me ré-concilier avec nos héros en ce qu’ils ont d’humain, avec mes aïeuls les plus lointains et ceux qui me sont si proches.

Mon monde à moi se trouve entre ciel et terre, entre Nord et Sud, entre homme et femme, entre passé et avenir, c’est-à-dire dans ce qui les rapproche. Il est aussi dans la vie que je mène avec les miens ceux qui me ressemblent, ceux qui acceptent ceux qui sont différents et ceux qui sont différents malgré tout ce qui nous sépare ».

« TIPASA » PAR MARIA MORESCA. DOMENS, 2002. TEXTE CHOISI PAR ALAIN DIACONO

« Ce pays était lumière : dense, pleine, pesante, qui dénudait toute chose, l’isolait, la cernait d’un dur trait d’ombre bleue et l’insérait dans une gloire flamboyante, où tout le visible demeurait englué dans une béatitude immobile.

D’en haut, venaient le vertige, le tournoiement et la démesure, en bas étaient l’équilibre et la plénitude.

Le vent aussi était lumineux, le vent de nord-est de l’été, argenté, haletant, humide et salé, sentant l’espace et la mer.

L’accord entre la chaleur et sa fraîcheur était si juste, que le corps oubliait la perception de ses limites. Il absorbait la lumière, la fraîcheur saline et l’odeur tonique de la mer par toute sa surface, béat, indéfini et flottant comme une méduse dans un bain où intérieur et extérieur s’échangent, se confondent et s’identifient.

La mer était immédiate, jusque dans la maison, d’un bleu si lourd qu’il plaquait aux fenêtres, plus proche que le bleu gris des volets repliés. On la respirait, rien n’arrêtait sa voix, qui perpétuellement caressait l’esprit, lui soufflant tous les jours quelque chose d’allègre et de libre, et, la nuit, une paix venue de plus loin que la distance. Elle traçait l’horizon d’une orbe dure et parfaite, c’était la couleur et la limite de la planète, juste au-dessus commençait l’illimité.

Sous le vent d’est, le bleu était sombre et opaque, avec des reflets noirs, et, à midi, se hérissait de bouquets ronds et blancs, qui couraient, sombraient dans une tache nacrée, renaissaient, poursuivant leur course et se poursuivant, et, plaqués enfin sur les rochers, y éclataient en gerbe étincelante et brève que le vent rabattait.

D’un sommet de roches grises, la terre s’inclinait vers la mer et l’embrassait d’une longue courbe de graviers gris, blonde au soleil, bleue dans l’ombre des rochers : c’était un ocre rouge, massif et brûlant, dans l’entrelacs des figuiers, entre les ombres bleues, les taches rondes des buissons de lentisques et de myrte, et les touffes de roseaux, leurs flammes vert bleuté tendues dans le vent.

La lumière naissait dans une pureté froide, passait vite, du fait de l’aube, au jaune, au blanc doré, au bleu profond, et s’installait dans une plénitude extatique. Au sommet du jour, les souffles s’allégeaient, les sons et les pas s’arrêtaient, un silence pesait sur la mer, le temps sommeillait. Alors, tout n’était plus que surface pour accueillir ce rayonnement inépuisable, éponge pour s’en imprégner, rêve passif pour s’en nourrir.

Puis de nouveau, le silence glissait, le halètement du vent reprenait, plus doux, il y avait quelque chose de plus tendre dans le bleu, de plus doré dans la lumière, les ombres tournaient, s’étiraient, elles avaient la douceur de l’ombre intérieure de l’esprit, et ce monde bleu devenait caresse.

Alors, on s’allongeait sur la plage, renversant la tête jusqu’à ne plus voir que le ciel seul. Il n’y avait plus haut, ni bas, plus d’horizon, et, collé par le dos à la planète, on flottait sur un gouffre sans bords, plein de cette lumière d’or vert, mystérieuse et lointaine, qui baigne le château du Graal, et l’île d’Avallon.

Ensuite, l’ombre endormait le rouge de la terre, et les splendeurs de la nuit se déployaient. Par des chemins d’obscurité, les crapauds se rassemblaient autour du bassin où le frôlement des insectes faisait vaciller les constellations.

Au milieu du ciel, et d’un horizon à l’autre, la majesté du grand fleuve de lait s’étendait, avec ses graviers scintillants, ses bancs de sable fin, ses tourbillons immobiles, et ses trous de ténèbres. La rosée luminescente caressait tous les sommeils, laissait sur les lèvres une douceur de crème, et baignait l’or des yeux des crapauds.

Plus tard, s’ouvraient les énormes belles de nuit blanches. Dans leur fourrure de longues étamines alourdies de pollen, se vautraient de grands sphinx Atropos, veloutés, ivres et silencieux. Plus tard encore, le corps engourdi, l’esprit béat d’une paix sans question, on sombrait doucement dans un gouffre noir et tiède, où surnageait, seulement quelques instants, la certitude lumineuse d’un lendemain semblable et renouvelé.

L’hiver était limpide, bleu et rouge. Bleu par la lumière, et les ombres, la peau des figuiers nus, bleu transparent dans tout l’espace, ou par les pluies lourdes et brèves, et rouge par la terre humide, les écailles neuves au tronc des pins, par le toit de grosses tuiles lavées où marchaient les pigeons bleus.

Les tempêtes marines passaient comme des fêtes de lumière. Le vent d’ouest hurlait, la mer avançait en grands rouleaux blancs, qui abordaient obliquement la plage, de sorte que le déferlement n’était pas simultané, mais s’enroulait en volute parfaite d’une extrémité à l’autre, parcourait toute la courbe en quelques secondes. Parfois un paquet d’écume battue et mousseuse, enlevé par le vent, survolait la maison et s’écrasait à flanc de colline, où plus tard une tache d’herbe brûlée et jaune gardait sa trace. A l’ouest, au-delà de la plage, et tout au long d’une suite de criques et de pointes rocheuses, des gerbes d’écume éclataient. Il y avait une détonation sourde, un paquet de lumière déchiquetée s’élevait, blanc-bleu contre le soleil jaune, déployait un arc-en-ciel, rutilait, atteignait une hauteur merveilleuse, et retombait en neige lumineuse sur le rocher, avec un roulement sec.

Le vent brassait les embruns et les emportait. Dans des cuves de rochers bouillait une mixture verte, parcourue de cercles qui s’élargissaient jusqu’aux parois et revenaient, interférant avec d’autres cercles en rythmes infiniment compliqués, jusqu’au centre, où sautaient et tournoyaient des débris mêlés d’algues et de plantes. Parfois, toute la surface se hérissait comme une fourrure sous un coup de vent plus sec, ou blanchissait sous un paquet d’écume précipitée.

Ivre de cette ivresse partagée, imprégné d’embruns, blanchi d’une fine poudre de sel, balayé de vent, les oreilles sifflantes, les yeux éblouis, vidé de toute mémoire, on entrait avec un corps rompu, mais neuf, qui avait faim, soif et sommeil, comme pour la première fois.

Le lendemain, on émergeait dans une immobilité et un silence miraculeux, dans un jour que les embruns les plus ténus de la veille, encore en suspens dans la lumière, rendaient laiteux et irisé comme une perle.

L’automne était tiède et doré, avec de douces ombres, pleines de fleurs tendres, de cyclamens, chevelures roses tordues dans une bourrasque immobile, de jacinthes bleues, de pavots fragiles sur de longues tiges ténues et droites, et de grandes bruyères sur les collines, roses, mauves, pourpres ou violettes. Les sons, d’une pureté tremblante, s’entouraient d’une bavure sonore, qui les prolongeait, et rendait l’espace plus sensible.

Parfois, dans l’or transparent du crépuscule, passait, très haut, une double ligne noire ondulante, d’où venait un murmure d’eau.

Alors, les grosses oies considéraient longuement le ciel, traversaient la cour, et, dressées en ligne, face au vent, elles ouvraient leurs grandes ailes de neige, battaient lentement les mouvements du vol, et rejoignaient en rêve la nuit des temps ».

« UNE ANNÉE CHEZ LES FRANÇAIS » PAR FOUAD LAROUI. POCKET, 2010. TEXTE CHOISI PAR LINNÉA JOHANSSON

« Tayeb venait effectivement le chercher chaque samedi et c’était toujours le même rite rassurant qui recommençait : la crémerie, la promenade, les propos décousus qui s’évanouissent dans l’air chaud sans laisser la moindre trace. Puis c’était la tranquilité de la maison où on ne lui demandait rien. Il lisait, allongé sur un des seddari du salon. On venait le chercher à l’heure des repas, qui étaient toujours délicieux et copieux. […]Parfois, il allait au stade avec Tayeb mais le bruit et la fureur finirent par l’ennuyer. Son cousin s’en aperçut et cessa de l’y emmener. Il passa alors des samedi-dimanche délicieux en compagnie des Petites Filles modèles ou de Pauvre Blaise, assis sur un petit tabouret sur la terrasse, ou bien vautré sur les coussins du salon ».

« JUMEAU, OU UN BONHEUR PAUVRE » PAR HAMID NACER-KHODJA. ELKALIMA, 2016. TEXTE CHOISI PAR NADIA NACER-KHODJA

« Alger, 31 juillet 1969, 22 h GMT

« Surprenante est la vie des poètes ! Ce soir, le monde est merveille. Je viens d’écouter votre émission, je viens d’écouter votre souffle que j’aime tant, je viens d’écouter votre voix chaude qui voyage à travers mon corps, je viens de retrouver le monde merveilleux des poètes.

Hyperbole ? Non, Monsieur, délire créé par vos paroles parfaites, délire obsessionnel généré par la puissance infinie du poème !

J’ai à peine 17 ans, « l’âge des espérances et des chimères », comme disait Rimbaud pour lequel je ne me prends pas. « On n’est pas sérieux, quand on a 17 ans » écrit-il encore.

Je m’ennuie à Alger, miroir des bêtises africaines. J’écoute Poésie sur tous les fronts depuis peu mais j’en suis un fervent adepte. Aussi, je vous fais une demande que vous trouverez peut-être bien indiscrète. Que la faute, alors , on retombe sur vous-même et votre émission.

Vous me rendriez fou de joie si vous m’envoyiez, s’il vous plaît et s’il vous est possible, un de vos recueils poétiques.

De plus, lorsque le temps vous le permet, parlez-moi de poésie, jugez mes textes de nouveau-né, ne faites pas la moue, écrivez-moi, je veux que vous aseptisiez mon ignorance.

Ma mère (en arabe dans le texte ) « Tiens ya mon fils , tu as reçu aujourd’hui une lettre qui ne vient pas de França »

L’écriture est alambiquée. J’ai reconnu de suite la graphie du poète Jean Sans Terre, un Bon barbu celui-là, intemporel mais qui, envers et contre tous, a mis « ses pieds noirs dans le couscoussier ». À la veille de son départ en France il me demande de passer en « urgence mardi à dix-huit heures précises ».

Il habite au cœur de la ville blanche une sombre ruelle en déclive puis cul-de-sac. Je descends l’escalier en colimaçon du dernier immeuble, intimidé, avec une indéfinissable appréhension(…) »Frappez très fort » , avertit un petit carton épinglé à la porte qui peut se métamorphoser en « Je reviens vite » ou « Je suis absent », un carton de couleur immaculée toujours signé de son pictogramme, son monocle, son symbole, un enfantin soleil à cinq rayons d’action.

Il vient m’ouvrir la porte de bois vernis rouge bordeaux comme sa vieille robe de chambre, large sourire « comme une main d’homme » .

« LE FILS DU PAUVRE » PAR MOULOUD FERAOUN. SEUIL, 1954. TEXTE CHOISI PAR MICHÈLE GUÉRARD

Mon père, un rude fellah,débroussaillait,défrichait sans cesse et plantait.Au bout de quelques années,nos parcelles changèrent d aspect.En plus de cela, il entretenait une  paire de bœufs,un âne,une chèvre,deux moutons.Les bœufs ne nous appartenaient pas.Un riche quelconque nous les confiait au printemps;Nous les engraissions et nous pouvions mettre en valeur nos propriétés.Vers le mois d’octobre,nous les vendions et il nous revenait le tiers du bénéfice; L’âne nous appartenait ainsi que les moutons et la chèvre;Le premier nous rendait beaucoup de services. Il portait sur son dos le bois et le sac d’ herbe du champ. Il y transportait le fumier; il portait à la ville les charges de raisin ou de figues et rapportait de l’orge pour la famille ou, pendant la saison des légumes, des piments, des courgettes, des pommes de terre que ma mère échangeait par platées avec les voisines, contre des céréales. Les moutons étaient achetés tout petits, ils grandissaient, devenaient gras et à l approche de l’ Aid,nous en vendions un qui rapportait généralement le capital engagé pour les deux. Et chaque année,mon père était fier d égorger, sans avoir rien dépensé, un mouton en l ‘honneur du Prophète. En plus de son lait, la chèvre donnait assez régulièrement un ou deux chevreaux que mon père vendait avec beaucoup de plaisir. Il

paire de bœufs,un âne,une chèvre,deux moutons.Les bœufs ne nous appartenaient pas.Un riche quelconque nous les confiait au printemps;Nous les engraissions et nous pouvions mettre en valeur nos propriétés.Vers le mois d’octobre,nous les vendions et il nous revenait le tiers du bénéfice; L’âne nous appartenait ainsi que les moutons et la chèvre;Le premier nous rendait beaucoup de services. Il portait sur son dos le bois et le sac d’ herbe du champ. Il y transportait le fumier; il portait à la ville les charges de raisin ou de figues et rapportait de l’orge pour la famille ou, pendant la saison des légumes, des piments, des courgettes, des pommes de terre que ma mère échangeait par platées avec les voisines, contre des céréales. Les moutons étaient achetés tout petits, ils grandissaient, devenaient gras et à l approche de l’ Aid,nous en vendions un qui rapportait généralement le capital engagé pour les deux. Et chaque année,mon père était fier d égorger, sans avoir rien dépensé, un mouton en l ‘honneur du Prophète. En plus de son lait, la chèvre donnait assez régulièrement un ou deux chevreaux que mon père vendait avec beaucoup de plaisir. Il  nous arrivait aussi d’en manger un. Un prétexte pour le sacrifier venait très facilement: ma mère avait deux ou trois maladies dont elle parlait souvent et qu’on ne voyait jamais. Et tout à fait par hasard,un derviche lui conseillait de tuer un chevreau qui avait précisément la couleur du nôtre; Si ce n’était ma mère , c était alors mon père qui venait d’attraper une insolation.Or, tout le monde sait que cette maladie provient des djenouns qui ne quittent le malade qu’après avoir vu couler le sang d’un chevreau,d’un chevreau de la couleur du nôtre.

nous arrivait aussi d’en manger un. Un prétexte pour le sacrifier venait très facilement: ma mère avait deux ou trois maladies dont elle parlait souvent et qu’on ne voyait jamais. Et tout à fait par hasard,un derviche lui conseillait de tuer un chevreau qui avait précisément la couleur du nôtre; Si ce n’était ma mère , c était alors mon père qui venait d’attraper une insolation.Or, tout le monde sait que cette maladie provient des djenouns qui ne quittent le malade qu’après avoir vu couler le sang d’un chevreau,d’un chevreau de la couleur du nôtre.

« LES TERRASSES D’ORSOL » PAR MOHAMMED DIB. SINDBAD, 1985. TEXTE CHOISI PAR DENISE BRAHIMI

Je ne peux pourtant écarter de moi le spectacle, vu là-bas, pas plus tard qu’hier encore, de ces créatures chevauchant chacune un rocher, créatures semblables à des tortues marines ou, mieux que ça, à des crabes géants, lesquelles s’efforçaient par pulsions imperceptibles d’aborder le rocher voisin au moment où d’autres, identiques, se coulaient vers les anfractuosités, puits ou grottes, qui ne doivent pas être rares là-dessous alors que  certaines en sortaient. Toutes à l’exemple de celles-là se traînaient languissamment et, avec guère plus d’aisance, se poussaient aussi près qu’elles le pouvaient de l’eau. Se poussaient aussi près qu’elles le pouvaient de l’eau, elle tentaient sans erreur possible de pêcher quelque poisson.

certaines en sortaient. Toutes à l’exemple de celles-là se traînaient languissamment et, avec guère plus d’aisance, se poussaient aussi près qu’elles le pouvaient de l’eau. Se poussaient aussi près qu’elles le pouvaient de l’eau, elle tentaient sans erreur possible de pêcher quelque poisson.

Mais le moyen par lequel elles y seraient parvenues défiaient toutes les conjectures, demeuraient mystérieux, parce que le plus étonnant se révélait que nulle d’entre elles ne se résolvait à plonger parmi les vagues et à se rapprocher ainsi de sa nourriture. Elles se poussaient aussi près que possible de l’eau, et s’en tenaient là. Empruntés ou maladroits à terre les animaux marins, nous le savons, retrouvent dans leur milieu naturel une liberté de mouvements qui émerveille. Ceux que j’observais ne jouissaient manifestement pas de cette faculté. Leur arrière-train était ridicule— ridicule et déplaisant  comme un appendice plus gros que les autres, la raideur surtout en était abominable. On comprenait alors pourquoi dès qu’ils s’ébranlaient ils s’agrippaient aussitôt à la pierre avec

comme un appendice plus gros que les autres, la raideur surtout en était abominable. On comprenait alors pourquoi dès qu’ils s’ébranlaient ils s’agrippaient aussitôt à la pierre avec

les pattes de devant avec la plus grande circonspection et de nouveau s’immobilisaient ; avant de recommencer. C’était à cause de leur arrière-train. Il serait plus juste, réflexion faite, de supposer qu’il s’agissait d’araignées au lieu de tortues ou de crabes, mais des araignées comme celles-là, de la taille d’un molosse, où en existe-t-il ?

Pas d’agenda avant quelques semaines, protection anti épidémie oblige. Nous vous donnons rendez-vous pour notre lettre 43, autour du 1er mai. Et sans doute pour une nouvelle lettre spéciale mi-mai , le cadeau de textes que les membres de notre association ont choisi de partager. Peut-être est ce quelque chose que nous maintiendrons selon vos appréciations?

Bonne lecture.

Michel Wilson

C’est un florilège, un festival, une fête, quoi ! Je cherche déjà une idée pour la prochaine…

Je souhaitais apporter une précision sur le texte que j’ai proposé : Maria a vécu à Tipasa et, on l’aura peut-être deviné dans cette explosion de couleurs, elle était peintre.

Merci de nous offrir poèmes et textes connus ou inconnus, une belle manière de nous rassembler en ces temps incertains, où les gestes barrières mettent à distance les êtres comme si nous avions eu besoin de ce virus pour venir consolider, malheureusement, les séparations à l’oeuvre depuis bien longtemps. Alors, OUI continuez même après ce « confinement » pour ouvrir, ouvrir les barrières et décoloniser les imaginaires.

Excellente initiative !… je me remet à la lecture de la poésie en ces temps de confinement et je le dois un peu à vous…

Omar

Je viens d’effectuer un merveilleux voyage, le sac à dos plein de mots nouveaux, l’agenda grossi de rendez-vous avec des personnages attachants, les sens comblés de mer, de sel, de vent et de lumière !

Prouesse par temps de confinement.

Merci, Annie.