Lettre culturelle franco-maghrébine #45

ÉDITO

Cette Lettre est une ouverture sur les deux mois de vacances d’été et plus encore l’annonce de la reprise qui suivra, avec, d’avance, beaucoup d’enthousiasme pour les nouveautés qui se feront jour progressivement. Il faudra peut-être attendre quelque temps pour un nouvel élan dans le domaine du cinéma, mais à défaut de sorties en salle il y a des films maghrébins visibles en ligne (et magnifiques !), comme celui de Damien Ounouri dont nous parlons dans cette Lettre du 1er juillet . Elle comporte aussi son choix de romans et récits qui explorent nos pistes habituelles.

En plus des articles, nous vous proposons de quoi lire dans nos deux rubriques : un texte de réflexion dans celle qui s’intitule « notre choix » et dans l’autre quelques « informations » sur la contribution de Mohammed Dib à la littérature enfantine. Bon été !

Denise Brahimi

« LA GUERRE EST UNE RUSE » par Frédéric Paulin, éditions Agullo, 2018

Frédéric Paulin est un auteur reconnu de romans policiers, qui a notamment reçu le Prix des lecteurs de Quai du Polar en 2019. Il s’attaque dans ce livre à une période particulièrement noire, au sens où on emploie cet adjectif pour désigner certains romans : il s’agit de ce qu’on a appelé dans l’histoire récente de l’Algérie la décennie noire (1990-2000) ; en fait il centre son roman sur la période qui va de 1992 à 1995. La première date est celle d’une sorte de coup d’état dans la vie politique en Algérie : les élections qui donnaient le pouvoir au parti islamiste ont été annulées et le pouvoir qui a pris le pays en main est une sorte de dictature militaire qui s’est donné pour but de pourchasser voire d’exterminer les islamistes, plus particulièrement ceux qui appartiennent au GIA : Groupe Islamique Armé. Il s’agit aussi de voir quel jeu la France peut jouer dans ce conflit ou plutôt quel rôle les militaires algériens veulent lui faire jouer, à force de manipulation qui est l’autre nom de la ruse dont il est question dans le titre. Et pour parler encore de ce titre, disons que le mot « guerre » est amplement justifié au vu du nombre de morts qui est considérable dans ces années-là.

Le personnage principal , Tedj Benlazar malgré son nom qui révèle une origine algérienne, est un agent français qui appartient à la DGSE ou Direction Générale de la Sécurité Extérieure, service de renseignement dont le siège se trouve à Paris, ainsi que celui de la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, spécialement chargée à cette époque de la lutte anti-terroriste. Malgré l’emploi d’un certain nombre de sigles, le livre n’est pas du tout difficile à lire, d’autant qu’il comporte pour finir un glossaire, où l’on trouve aussi les termes qui désignent le pouvoir algérien, par exemple le DRS ou Département de renseignement et de sécurité, autre nom des services secrets qui sont le moyen d’action principal des militaires en place depuis l’interruption du processus électoral en janvier 1990.

Le personnage principal , Tedj Benlazar malgré son nom qui révèle une origine algérienne, est un agent français qui appartient à la DGSE ou Direction Générale de la Sécurité Extérieure, service de renseignement dont le siège se trouve à Paris, ainsi que celui de la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, spécialement chargée à cette époque de la lutte anti-terroriste. Malgré l’emploi d’un certain nombre de sigles, le livre n’est pas du tout difficile à lire, d’autant qu’il comporte pour finir un glossaire, où l’on trouve aussi les termes qui désignent le pouvoir algérien, par exemple le DRS ou Département de renseignement et de sécurité, autre nom des services secrets qui sont le moyen d’action principal des militaires en place depuis l’interruption du processus électoral en janvier 1990.

Tedj Benlazar est un personnage idéal si l’on peut dire, du point de vue du romancier et de ses lecteurs, parce que tout en représentant la France et les intérêts de celle-ci, il connaît parfaitement, du fait de son appartenance personnelle, la mentalité et les pratiques des Algériens, ainsi que la langue arabe, ce qui lui est évidemment un avantage précieux. Cependant et c’est en cela que Frédéric Paulin montre son savoir-faire de romancier, il a aussi des failles, faiblesses psychologiques ou affectives qui complexifient son comportement et le rendent opaque même à ses proches.

Tedj Benlazar a une intuition, qui s’appuie sur quelques trop rares preuves (il s’agit d’en trouver d’autres) qu’il réussit à partager avec son supérieur direct, homme éminent malheureusement âgé et bientôt atteint par un cancer dont il meurt finalement.

De cette intuition, bien d’autres ont fait état à propos de la période concernée mais il est évidemment difficile pour le commun des mortels de savoir quelle est la part de la vérité et celle de l’affabulation. Il s’agit ou il s’agirait de relations (forcément ultra-secrètes )entre les services secrets du DRS et les terroristes du GIA. Chacun des groupes a pour moyen d’action des massacres de grande envergure, la difficulté étant de savoir par qui ils ont été commandités et exécutés. Il n’est pas certain que la lumière ait été faite sur ces faits jusqu’à aujourd’hui ; il n’y a d’ailleurs pas non plus ou pas encore beaucoup d’œuvres littéraires qui en traitent, d’où le très grand intérêt de celles qui le font, comme le remarquable roman 1994 (2017) du journaliste et romancier algérien Adlène Meddi, qui a obtenu le Prix Transfuge 2018 du meilleur polar francophone.

L’un des buts de Frédéric Paulin est de montrer l’incompétence plus ou moins lamentable d’une bonne partie du personnel diplomatique français supposé gérer les retombées pour la France de la crise voire de la guerre civile en Algérie. L’enjeu est pourtant considérable et Tedj Benlazar en est bien convaincu : les militaires algériens sont bien décidés à impliquer directement le France dans le conflit qui les maintient au pouvoir et le moyen pour cela est de transporter les attentats terroristes sur le sol français ; et le GIA est partant lui aussi pour cette opération qui lui permet de démontrer son pouvoir de nuisance, qu’il veut et croit sans limite.

L’un des buts de Frédéric Paulin est de montrer l’incompétence plus ou moins lamentable d’une bonne partie du personnel diplomatique français supposé gérer les retombées pour la France de la crise voire de la guerre civile en Algérie. L’enjeu est pourtant considérable et Tedj Benlazar en est bien convaincu : les militaires algériens sont bien décidés à impliquer directement le France dans le conflit qui les maintient au pouvoir et le moyen pour cela est de transporter les attentats terroristes sur le sol français ; et le GIA est partant lui aussi pour cette opération qui lui permet de démontrer son pouvoir de nuisance, qu’il veut et croit sans limite.

Au moment où s’achève le roman, la France a perdu la partie et l’on comprend fort bien comment les choses ont pu se passer. Le résultat catastrophique de cette défaite est connu, ce sont les attentats meurtriers de 1995, par exemple celui du RER B à Saint-Michel, ou ceux qui sont liés à la cavale de Khaled Kelkal. A l’image du désastre collectif on assiste aussi aux échecs de Tedj Benlazar dans sa vie privée. Manifestement nous ne sommes pas dans un feel good movie et il n’y aura pas de rattrapage final. Le romancier a ciblé une période particulièrement sombre et anxiogène, tout porte à croire qu’il a fait un très gros travail de documentation et son savoir-faire d’écrivain permet aux lecteurs d’en profiter pleinement.

Denise Brahimi

« L’ALGERIE EN HERITAGE » recueil dirigé par Martine Mathieu-Job et Leïla Sebbar, éditions Bleu autour, 2020

Ce recueil est le dernier à ce jour d’une déjà longue série conçue et réalisée par l’écrivaine Leïla Sebbar, et/ou Martine Mathieu-Job. Dans tous les cas il s’agit de textes écrits par des gens qui ont le sentiment d’appartenir au moins un peu à chacune des deux rives de la Méditerranée, et d’avoir plus particulièrement un rapport avec l’Algérie comme dit le titre de ce dernier livre. Le mot « héritage » indique bien que ces liens se sont formés par le fait de la ou des générations antérieures, mais la prégnance du souvenir n’est pas liée à la proximité plus ou moins grande de faits et de situations réellement vécues— de toute façon il est expliqué aux lecteurs que nous sommes que la plupart des auteur(e)s des textes ici recueillis sont nés en France après 1962. La mémoire à laquelle il est fait appel doit se comprendre en un sens large, mémoire rêvée, reconstituée, imaginée, elle donne sa diversité à ce recueil de textes, tous inédits. Et cette diversité-là se double d’une autre, due au fait que la culture originelle de leurs auteurs témoigne d’appartenances variées, juive, chrétienne, musulmane ou d’autres encore—une des questions étant de savoir ce qui leur en reste aujourd’hui.

Ce recueil est le dernier à ce jour d’une déjà longue série conçue et réalisée par l’écrivaine Leïla Sebbar, et/ou Martine Mathieu-Job. Dans tous les cas il s’agit de textes écrits par des gens qui ont le sentiment d’appartenir au moins un peu à chacune des deux rives de la Méditerranée, et d’avoir plus particulièrement un rapport avec l’Algérie comme dit le titre de ce dernier livre. Le mot « héritage » indique bien que ces liens se sont formés par le fait de la ou des générations antérieures, mais la prégnance du souvenir n’est pas liée à la proximité plus ou moins grande de faits et de situations réellement vécues— de toute façon il est expliqué aux lecteurs que nous sommes que la plupart des auteur(e)s des textes ici recueillis sont nés en France après 1962. La mémoire à laquelle il est fait appel doit se comprendre en un sens large, mémoire rêvée, reconstituée, imaginée, elle donne sa diversité à ce recueil de textes, tous inédits. Et cette diversité-là se double d’une autre, due au fait que la culture originelle de leurs auteurs témoigne d’appartenances variées, juive, chrétienne, musulmane ou d’autres encore—une des questions étant de savoir ce qui leur en reste aujourd’hui.

Cette bonne quarantaine de textes se devait d’être présentée dans l’ordre alphabétique, pas question évidemment de les répartir en catégories. De toute façon, ce serait gâcher le plaisir qu’il y a à découvrir entre les textes des affinités inattendues et de se demander à quoi elles sont dues. C’est l’avantage du temps qui passe d’assouplir ou même d’annihiler les assignations à l’origine.

Le point commun à tous ces textes est d’ailleurs que leurs auteurs ne se sentent assignés à rien, mais que pourtant quelque chose en eux se sent et se sait impliqué, concerné, dès que le mot « Algérie » est prononcé. Cette implication passe souvent par un hommage dû aux parents ou aux grands-parents, dont il s’agit de dire que, même mal connu, ce qu’ils ont vécu n’est pas oublié. Il n’est évidemment pas question de l’éprouver ou de l’exprimer à l’identique, l’écart est forcément toujours réaffirmé, « eux c’était eux et moi c’est moi » semble dire ou sous-entendre chacun de ceux qui ont écrit dans ce recueil, L’Algérie en héritage. Cet écart étant posé et vécu comme une évidence, s’ouvre à leur écriture le très vaste champ des possibles, et c’est ainsi que l’évidence débouche vite sur une incertitude, un questionnement.

Le point commun à tous ces textes est d’ailleurs que leurs auteurs ne se sentent assignés à rien, mais que pourtant quelque chose en eux se sent et se sait impliqué, concerné, dès que le mot « Algérie » est prononcé. Cette implication passe souvent par un hommage dû aux parents ou aux grands-parents, dont il s’agit de dire que, même mal connu, ce qu’ils ont vécu n’est pas oublié. Il n’est évidemment pas question de l’éprouver ou de l’exprimer à l’identique, l’écart est forcément toujours réaffirmé, « eux c’était eux et moi c’est moi » semble dire ou sous-entendre chacun de ceux qui ont écrit dans ce recueil, L’Algérie en héritage. Cet écart étant posé et vécu comme une évidence, s’ouvre à leur écriture le très vaste champ des possibles, et c’est ainsi que l’évidence débouche vite sur une incertitude, un questionnement.

Une des manières concrètes d’y faire face est de s’accrocher à un objet, sorte de relique transmise du passé et pour laquelle le mot « héritage » prend son sens concret, palpable, alors même que d’héritage au sens matériel et financier du terme il n’est pas question dans ces textes, d’où ressort l’idée exactement inverse, celle que pour les parents et les enfants, il s’agissait, selon la formule banale et combien vraie, de repartir à zéro. Et cependant, sans vouloir idéaliser les situations ou nier la dureté des épreuves qu’elles comprenaient, on a souvent l’impression que les enfants, ceux qui écrivent dans ce recueil, veulent dire leur reconnaissance à des parents qui ont souffert pour eux, pour leur assurer un avenir meilleur que ne l’était leur présent.

On est d’ailleurs frappé par le fait que, pour ce qu’on croit comprendre, ils ont généralement, ou souvent, réussi dans ce projet. Mais il n’est pas question de tirer de ce recueil autre chose, et c’est d’ailleurs énorme, que le désir d’apporter des témoignages individuels, et le livre ne semble pas animé par une intention sociologique qui apparaîtrait ici ou là. Incontestablement, on est beaucoup plus près de l’intime que du général ou généralisable. Peut-être parce que les faits à l’arrière-plan du livre, rapatriement douloureux des Pieds-Noirs, immigration de travailleurs et de leur famille, injustices du sort vécu par les harkis, sont à la fois suffisamment connus et toujours pénibles à évoquer, suggérant plutôt aux nouvelles générations l’envie d’en finir avec ce ressassement. Surgit alors l’idée que cette appartenance, en voie de devenir lointaine et vague, donne à certains des héritiers de ce passé l’envie d’en inverser enfin le sens et de montrer qu’elle comporte aussi une part de positivité, à laquelle il serait dommage de renoncer.

On est d’ailleurs frappé par le fait que, pour ce qu’on croit comprendre, ils ont généralement, ou souvent, réussi dans ce projet. Mais il n’est pas question de tirer de ce recueil autre chose, et c’est d’ailleurs énorme, que le désir d’apporter des témoignages individuels, et le livre ne semble pas animé par une intention sociologique qui apparaîtrait ici ou là. Incontestablement, on est beaucoup plus près de l’intime que du général ou généralisable. Peut-être parce que les faits à l’arrière-plan du livre, rapatriement douloureux des Pieds-Noirs, immigration de travailleurs et de leur famille, injustices du sort vécu par les harkis, sont à la fois suffisamment connus et toujours pénibles à évoquer, suggérant plutôt aux nouvelles générations l’envie d’en finir avec ce ressassement. Surgit alors l’idée que cette appartenance, en voie de devenir lointaine et vague, donne à certains des héritiers de ce passé l’envie d’en inverser enfin le sens et de montrer qu’elle comporte aussi une part de positivité, à laquelle il serait dommage de renoncer.

Ainsi le temps des dénonciations, des pleurs et des gémissements, serait maintenant dépassé, et l’enjeu serait de vivre et de dire les choses autrement.

Un des plaisirs que donne la lecture de « L’Algérie en héritage » est qu’on n’y sent pas d’agressivité et très peu de relents d’idéologie. Au point que lorsqu’un texte par hasard, se risque sur ce terrain-là, on le comprend et on l’estime pour son courage. Car nous est rappelée par là une vérité profonde, celle d’un équilibre difficile à trouver entre la mémoire et l’oubli, difficile mais pourtant indispensable à l’invention continuelle de nos vies.

Denise Brahimi

« PAS DE DEUIL POUR MA MERE » roman de Hassouna Mosbahi, éditions Elyzad, Tunis, traduit de l’arabe, 2019

Il faut saluer la volonté qui se manifeste chez certains éditeurs, et sans doute à la demande du public, (en tout cas à sa satisfaction), de traduire quelques œuvres littéraires de l’arabe au français : appréciable tentative de lutter contre cette partition si dommageable entre littérature francophone et littérature arabophone ! Hassouna Mosbahi n’en est pas à ses débuts, bien au contraire, c’est un auteur reconnu et sa maîtrise du genre romanesque apparaît dans Pas de deuil pour ma mère.

La substance de ce roman se répartit à parts égales entre deux personnages dont on entend la voix à tour de rôle. L’un est désigné comme « Le fils » et l’on apprendra bientôt qu’il répond au prénom de Alaeddine puisé dans le répertoire des contes traditionnels comme ceux que sa grand-mère adorée lui racontait —mais on aura vite fait de découvrir que ce prénom joue à contre-emploi, le jeune homme s’étant trouvé plongé bon gré mal gré dans la pègre de Tunis, sans rien faire pour en sortir bien au contraire, jusqu’à commettre un crime crapuleux et sordide parmi les plus horribles qui soient.

La substance de ce roman se répartit à parts égales entre deux personnages dont on entend la voix à tour de rôle. L’un est désigné comme « Le fils » et l’on apprendra bientôt qu’il répond au prénom de Alaeddine puisé dans le répertoire des contes traditionnels comme ceux que sa grand-mère adorée lui racontait —mais on aura vite fait de découvrir que ce prénom joue à contre-emploi, le jeune homme s’étant trouvé plongé bon gré mal gré dans la pègre de Tunis, sans rien faire pour en sortir bien au contraire, jusqu’à commettre un crime crapuleux et sordide parmi les plus horribles qui soient.

Le second personnage, désigné comme « La mère » est une femme qui répond au prénom de Nedjma et c’est effectivement la mère du précédent dont elle sera finalement la victime, ce qui n’empêche pas le lecteur d’entendre (c’est-à-dire de lire) sa voix d’outre-tombe : « Je vous parle de l’au-delà » dit-elle dès sa première apparition. Le fils, lui, n’est pas encore mort mais le sera sans doute bientôt (et il dit que c’est ce qu’il souhaite) car il parle depuis la cellule de la prison où il attend son exécution.

Le roman, c’est-à-dire ce faux dialogue, construit en alternance mais sans échange, est entièrement un retour en arrière, nous permettant de connaître les circonstances et événements qui ont conduit les deux personnages là où ils en sont lorsqu’on les découvre pour la première fois, parvenus au point mort, si l’on ose ce jeu de mots.

Il est évident que les deux récits entrecroisés ne sont pas de la même teneur bien qu’ils ne s’opposent pas non plus sur le fonds ni sur les faits, c’est plutôt une question d’interprétation.

La mère se décrit comme une personne exceptionnellement libre dans ses comportements, dès l’enfance où elle agissait dans toute la mesure du possible comme un garçon et bien plus encore par la suite, y compris en tant que femme mariée et d’ailleurs bientôt veuve. A notre époque où le féminisme est répandu, il y a sans doute peu de lectrices ni même de lecteurs qui songeraient à l’en critiquer. Mais il n’en va pas de même pour son mari ni surtout pour le fils qui prend fait et cause pour son père ; et il faut tenir compte aussi d’un certain décalage dans le temps par rapport à aujourd’hui, l’action racontée par le livre se déroulant encore à l’époque du Président Ben Ali. Ce en quoi Hassouna Mosbahi ne voit sûrement pas une excuse pour tuer sa mère, entendons-nous bien !

Si nous voulons jouer le rôle que l’auteur semble impartir à son lectorat, il faut tenter de tempérer l’un par l’autre les deux récits en présence. Le fait incontestable, parce que reconnu des deux côtés, est que Nedjma n’a pas eu pour son fils l’amour et la tendresse dont on fait traditionnellement l’apanage des mères. Ce rôle-ci fait partie de l’ensemble de ceux auxquels elle s’est refusée, dans cet esprit de révolte qui la caractérise contre les données de base du patriarcat. Il est vrai aussi qu’elle s’est sentie très vite rejetée et détestée par ce même fils, ce que lui-même revendique sans la moindre réserve et sans le moindre remords après qu’il l’a tuée.

Si nous voulons jouer le rôle que l’auteur semble impartir à son lectorat, il faut tenter de tempérer l’un par l’autre les deux récits en présence. Le fait incontestable, parce que reconnu des deux côtés, est que Nedjma n’a pas eu pour son fils l’amour et la tendresse dont on fait traditionnellement l’apanage des mères. Ce rôle-ci fait partie de l’ensemble de ceux auxquels elle s’est refusée, dans cet esprit de révolte qui la caractérise contre les données de base du patriarcat. Il est vrai aussi qu’elle s’est sentie très vite rejetée et détestée par ce même fils, ce que lui-même revendique sans la moindre réserve et sans le moindre remords après qu’il l’a tuée.

Il est certain qu’elle est en partie responsable de la mort de son propre mari qui pour l’honneur de sa femme a osé affronter un adversaire dans un combat auquel il n’avait aucune chance de réchapper. Mais ici plutôt que l’action de la seule Nedjma, c’est tout un ensemble d’attitudes et de préjugés sociaux qu’il faut sans doute incriminer. Et il en va de même pour l’attitude du Fils, qui parle comme s’il avait été obligé d’entrer dans la marginalité sociale alors qu’il semble plutôt l’avoir choisie par besoin de rompre avec les pratiques ordinaires auxquelles il était inadapté. En dehors du monde des contes, auquel seule sa grand-mère était capable de lui donner accès, Alaeddine n’a prise sur rien et son comportement se caractérise par le refus de prendre en compte la réalité. Il est certain que sa mère joue pour lui le rôle de bouc émissaire et qu’elle lui est le moyen de donner un nom au malaise (le mot est faible) dont il est porteur voire au sentiment de haine qu’il éprouve pour l’humanité en général—à de très rares exceptions près, que d’ailleurs il s’emploie à gâcher.

Pour ce qui est des tentatives faites par Nedjma pour vivre comme elle l‘entend, ou en tout cas aussi près que possible de ses aspirations et aussi loin que possible de ce qu’on voudrait lui imposer, c’est tout autant un échec que celui de son fils. A travers eux, le romancier donne deux exemples, bien circonstanciés et situés socialement, de ce que sont des vies ratées dans la société tunisienne telle qu’il la connaît, en tout cas sur deux générations. Il n’y a certes pas lieu de s’en réjouir, cependant on voit bien qu’il veut éviter de nous faire pleurer sur les victimes, fondamentalement son roman ne se veut ni cynique ni larmoyant, les victimes sont bel et bien des victimes, mais pas sympathiques pour autant, et c’est par souci de réalisme qu’il nous les montre ainsi. Tout ce que nous savons de la vie d’Alaeddine et de Nedjma rendrait invraisemblables de leur part des comportements doux et affectueux. Le grand mérite de ce roman est de ne pas se laisser prendre par l’idéologie, il ne substitue pas aux être réels des êtres idéalisés ; le monde du conte est très présent dans le livre, avec l’optimisme merveilleux qui le caractérise, mais il s’oppose en tout point à celui du roman tel qu’Hassouna Mosbahi le conçoit.

Denise Brahimi

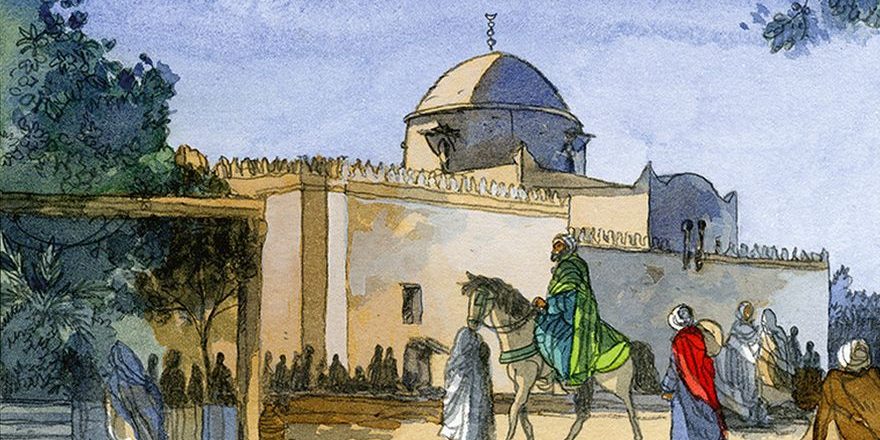

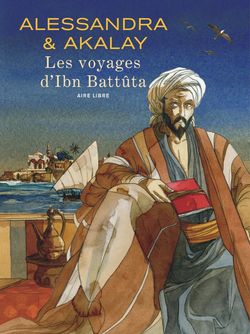

« LES VOYAGES D’IBN BATTÛTA » Album de bandes dessinées de Alessandra et Akalay (Collection Aire Libre, Dupuis 2020)

Notre ami Joël Alessandra dont nous avons tant aimé son « Petit fils d’Algérie » publié la même année que « L’Algérie c’est beau comme l’Amérique » d’Olivia Burton et Mahi Grand, n’a pas chômé pendant le confinement. Il a publié sur souscription un superbe carnet de voyage « Vers le Sud » dans lequel ses aquarelles mi réalistes mi oniriques nous font voyager au Maroc, en Algérie, en Egypte, en République Centrafricaine, au Tchad, en RDC, en Ethiopie. Un bel objet, à offrir aux personnes qu’on aime !

Et vient de paraître cette audacieuse mise en images et récits du Rihla du célèbre voyageur tangerois Ibn Battûta. Le dessinateur-aquarelliste/auteur de récits dessinés/ voyageur Joël Alessandra, petit fils de pieds noirs constantinois d’origine sicilienne était tout indiqué pour redonner vie à ce récit épique. La rencontre autour de ce projet est comme souvent un hasard heureux. Joël Alessandra nous raconte qu’il avait travaillé il y a quelques années autour des écrits d’Ibn Battûta, mais n’avait pas débouché sur un album.

Et vient de paraître cette audacieuse mise en images et récits du Rihla du célèbre voyageur tangerois Ibn Battûta. Le dessinateur-aquarelliste/auteur de récits dessinés/ voyageur Joël Alessandra, petit fils de pieds noirs constantinois d’origine sicilienne était tout indiqué pour redonner vie à ce récit épique. La rencontre autour de ce projet est comme souvent un hasard heureux. Joël Alessandra nous raconte qu’il avait travaillé il y a quelques années autour des écrits d’Ibn Battûta, mais n’avait pas débouché sur un album.

C’est, longtemps après une rencontre à l’ambassade de France à Alger, avec l’éditeur José-Louis Bocquet directeur de la collection Aire Libre aux éditions Dupuis qui fait déboucher le projet, Joël se voyant proposer un album sur Ibn Battûta, et révélant sa familiarité avec ce personnage. Quelques mois plus tard, c’est une autre rencontre, à Tanger, la ville de naissance du voyageur, avec Lotfi Akalay, auteur marocain bien connu, qui va sceller le projet. Lotfi a  publié en 1998 un « Ibn Battouta, prince des voyageurs » (et sa connaissance du personnage va nourrir l’album qu’il co-signe. L’ouvrage lui est dédié, car il décède avant sa parution, en décembre 2019.

publié en 1998 un « Ibn Battouta, prince des voyageurs » (et sa connaissance du personnage va nourrir l’album qu’il co-signe. L’ouvrage lui est dédié, car il décède avant sa parution, en décembre 2019.

Relevons aussi la préface (forcément) érudite d’Ali Benmakhlouf universitaire, membre de l’Institut universitaire de France, qui a si bien su nous inciter à lire les philosophes arabes. Elle nous permet de cerner et expliciter les controverses autour de la personnalité et l’oeuvre d’Ibn Battuta.

Le récit illustré par Joël Alessandra est à la première personne, et prend parfois la forme d’un carnet de voyage, jalonné de paysages et d’architectures où l’aquarelle subtile et subjective de l’auteur fait merveille. Il restitue les innombrables lieux parcourus par le voyageur du Maroc à la Mecque, en passant par l’Egypte, puis tout le Moyen Orient, la Turquie, l’Inde, la Chine, le Mali… dans ce qui a dû être leur apparence au 14ème siècle. Le lecteur est aussi un spectateur, invité à se plonger dans la multitude d’images d’un ouvrage de 242 pages qui n’en finit pas de se rassasier de tant de sites spectaculaires. Nous chevauchons aux côtés du héros, enfourchons des dromadaires, tremblons de peur dans les bateaux secoués par les tempêtes. L’auteur se fond un peu dans son personnage, qui a appris le dessin et jalonne son récit de croquis et de portraits. Ces dessins sont réinventés dans le livre, comme une mise en abîme entre le récit d’origine transcrit par le scribe Ibn Juzayy et l’album. Ces dessins auraient été brûlés sur ordre du Sultan de Fez, comme l’illustre la bande dessinée, car contraire au hadith proscrivant les images qui mettraient l’auteur en concurrence avec le créateur. Joël Alessandra prend le risque d’enfreindre cet interdit et cet autodafé. Mais il y a prescription !

N’oublions pas une dimension importante du récit d’Ibn Battûta, la rencontre des femmes dans une forme de tourisme sexuel, qui lui permet de se marier tout au long de son voyage puis de répudier ses épouses, de bénéficier des nombreuses esclaves qui lui sont offertes par ses hôtes successifs et même de jouir des mœurs particulières du Yemen où les femmes ont la liberté de conclure des unions temporaires avec l’homme de passage… Le plaisir évident de Joël Alessandra à dessiner ces créatures plus superbes les unes que les autres, et dont Ibn Battûta chante les mérites comparés permet au lecteur et à la lectrice de charmantes rencontres. Mais tout au long de son périple l’image d’une seule femme hante le voyageur, et il finit par le trouver à Fez, au terme de son voyage. La belle est elle l’amour rêvé ou bien la trompeuse représentation de la faucheuse ? Mystère ! L’auteur de ces lignes, amateur de happy ends choisit pour sa part la première hypothèse…

N’oublions pas une dimension importante du récit d’Ibn Battûta, la rencontre des femmes dans une forme de tourisme sexuel, qui lui permet de se marier tout au long de son voyage puis de répudier ses épouses, de bénéficier des nombreuses esclaves qui lui sont offertes par ses hôtes successifs et même de jouir des mœurs particulières du Yemen où les femmes ont la liberté de conclure des unions temporaires avec l’homme de passage… Le plaisir évident de Joël Alessandra à dessiner ces créatures plus superbes les unes que les autres, et dont Ibn Battûta chante les mérites comparés permet au lecteur et à la lectrice de charmantes rencontres. Mais tout au long de son périple l’image d’une seule femme hante le voyageur, et il finit par le trouver à Fez, au terme de son voyage. La belle est elle l’amour rêvé ou bien la trompeuse représentation de la faucheuse ? Mystère ! L’auteur de ces lignes, amateur de happy ends choisit pour sa part la première hypothèse…

Ce passionnant voyage dans le temps et l’espace est une belle façon de sortir des temps confinés…

Michel Wilson

« KINDIL EL BAHR » film de Damien Ounouri, 2016

Il s’agit d’un court métrage de 40mn, qui n’en a pas moins fait grande impression lorsqu’il a été présenté au dernier festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs. Damien Ounouri, même s’il n’en est plus à ses débuts, appartient incontestablement à ce qu’on est tenté d’appeler le nouveau cinéma algérien, tant il est vrai qu’ils sont plusieurs réalisateurs, tous de grand talent, à renouveler complétement ce qu’ont été les sujets et la manière de filmer en Algérie depuis plusieurs décennies. Il est vrai qu’il était difficile d’échapper à la Guerre d’indépendance tant qu’elle était présente dans toutes les mémoires (sans parler de la propagande officielle) et à ce qu’on appelle parfois la guerre civile qui a battu son plein pendant les années 90 du siècle dernier.

De tout cela il n’est pas question dans le film de Damien Ounouri, qui certes parle beaucoup d’un sujet actuellement au premier plan, l’aspiration des femmes algériennes à la liberté, mais qui ne le traite pas du tout à la manière historico-réaliste, sinon très partiellement et selon quelques apparences qu’il donne au début. On assiste en effet au départ pour la plage d’une famille algérienne qu’on pourrait dire moyenne, des parents encore jeunes et tout à fait modernes d’allure, de même que la grand-mère qui les accompagne et veille avec soin sur leurs deux enfants. Après avoir déposé sa famille à la plage, Samir mari et père s’en va et l’on peut se croire encore dans une représentation pleinement réaliste lorsque la jeune femme Nfissa part seule se baigner, se laissant porter vers le large sans doute au-delà de ce qui est habituel et l’on peut constater qu’elle est une nageuse exceptionnelle, jouissant de se sentir comme un poisson dans l’eau pour reprendre une formule connue. Cependant on verra par la suite que le film lui donne un sens particulier.

De tout cela il n’est pas question dans le film de Damien Ounouri, qui certes parle beaucoup d’un sujet actuellement au premier plan, l’aspiration des femmes algériennes à la liberté, mais qui ne le traite pas du tout à la manière historico-réaliste, sinon très partiellement et selon quelques apparences qu’il donne au début. On assiste en effet au départ pour la plage d’une famille algérienne qu’on pourrait dire moyenne, des parents encore jeunes et tout à fait modernes d’allure, de même que la grand-mère qui les accompagne et veille avec soin sur leurs deux enfants. Après avoir déposé sa famille à la plage, Samir mari et père s’en va et l’on peut se croire encore dans une représentation pleinement réaliste lorsque la jeune femme Nfissa part seule se baigner, se laissant porter vers le large sans doute au-delà de ce qui est habituel et l’on peut constater qu’elle est une nageuse exceptionnelle, jouissant de se sentir comme un poisson dans l’eau pour reprendre une formule connue. Cependant on verra par la suite que le film lui donne un sens particulier.

Dans la séquence suivante, Nfissa se fait agresser par un groupe d’hommes qui deviennent de plus en plus violents à son égard et qui finalement la noient sous les yeux horrifiés des spectateurs que nous sommes. Ce crime collectif, évidemment terrifiant, n’est sans doute pas invraisemblable mais il est surtout traité comme s’il s’agissait d’un film d’horreur, qui donne au spectateur le sentiment d’entrer dans le domaine du fantastique. Ce qui ne fera que se confirmer par la suite. Pour le dire vite (et d’ailleurs le film est assez elliptique, construit par fragments ) on comprend dans la séquence suivante que Nfissa est devenue une morte vivante, qui se meut dans la mer avec toute la grâce et la souplesse d’une méduse, mais dont le visage est néanmoins celui d’une morte, entièrement différent de celui dont on a pu apprécier la beauté au début du film. On est désormais dans la légende et dans ce qui semble une sorte de mythologie inventée, sans rapport direct avec quelque folklore connu en Algérie. Mais sans doute la peur des morts (ou plus encore des mortes ?) est-elle sous-jacente dans de nombreux pays. La nouvelle Nfissa, toujours aussi séduisante, avec son corps ondoyant et sa longue chevelure flottante, est en même temps une créature dangereuse, voire redoutable : telle est l’ambivalence du féminin, toujours susceptible de prendre une revanche sur son état ordinaire de sujétion et de frustration. C’est ce que disent par exemple de nombreuses légendes du Japon ancien, par les voies de la littérature et du cinéma ; là serait le point commun ave l’Algérie, puisque dans le Japon traditionnel la femme était entièrement soumise et au service de l’homme. Dans le cas de Nfissa, il est bien évident qu’elle a une revanche à prendre sur les hommes qui de manière perverse et sadique ont causé sa mort. Au moment où Samir, éperdu, tente en vain d’obtenir qu’on cherche sa femme disparue, les réactions des hommes qui représentent le pouvoir sur cette plage et dans le village attenant sont révélatrices d’une même intention et du même procédé : il s’agit toujours de rejeter la responsabilité sur la femme elle-même qui de toute façon a manifesté un bien trop grand désir de liberté. De l’avis général, sa culpabilité devient de plus en plus évidente lorsqu’une épidémie se répand et cause une vingtaine de morts chez les habitants. La conclusion officielle est qu’il faut évidemment capturer le monstre marin qui répand la terreur et l’exterminer. Ce qui est bientôt fait sous les yeux horrifiés de Samir qui assiste à la prise dans un filet de ce supposé monstre —étant entendu que c’est un monstre féminin, comme le dit le mot méduse. Dans l’Algérie récente ou contemporaine, il faudrait mettre aussi au féminin l’expression « bouc émissaire », ce que le film donne à comprendre clairement.

Pour autant on ne doit pas le réduire à un contenu féministe, au sens militant du terme, ce qui serait faire fi de son émouvante beauté formelle. Car c’est aussi un hommage à l’érotisme qui se dégage du corps féminin, à la fluidité infiniment séduisante de ce qui, en lui, se donne et échappe à la fois. Le film ouvre par là sur un autre monde de légendes, celui où l’on retrouve Ondine et les sirènes, génies féminins des eaux dans la mythologie germanique. Le féminin dispose d’atouts qu’on peut tenter de nier par la violence meurtrière, ce qui est de toute manière absurde car ils resurgiront ailleurs et autrement.

Pour autant on ne doit pas le réduire à un contenu féministe, au sens militant du terme, ce qui serait faire fi de son émouvante beauté formelle. Car c’est aussi un hommage à l’érotisme qui se dégage du corps féminin, à la fluidité infiniment séduisante de ce qui, en lui, se donne et échappe à la fois. Le film ouvre par là sur un autre monde de légendes, celui où l’on retrouve Ondine et les sirènes, génies féminins des eaux dans la mythologie germanique. Le féminin dispose d’atouts qu’on peut tenter de nier par la violence meurtrière, ce qui est de toute manière absurde car ils resurgiront ailleurs et autrement.

Denise Brahimi

« FRANCE-ALGERIE, RESILIENCE ET RECONCILIATION EN MEDITERRANEE » de Boris Cyrulnik et Boualem Sansal (Odile Jacob, avril 2020, E-Bookdocument numérique).

Le terrorisme :

des échecs et des victoires ?

Le terrorisme :

des échecs et des victoires ?

BORIS CYRULNIK – Dans l’ensemble, le terrorisme échoue. L’ETA a rendu les armes après avoir enregistré des centaines de morts, et sans avoir obtenu l’indépendance du Pays basque. Les Brigades rouges ont assassiné un chef du gouvernement italien et n’ont pas réussi à introduire le communisme en Italie. Au contraire ! Les Farc, en Colombie, ont terrorisé le pays, tué deux cent mille personnes lors d’une guerre civile chronique ; ils ont détruit l’économie avant de se détruire eux-mêmes. En France, Action directe a disqualifié le communisme qui aujourd’hui obtient des scores électoraux frisant à peine les 2,5 %. L’IRA n’a pas réuni les deux Irlande. Par contre, Al-Qaida a réalisé un « chef-d’œuvre d’attentat » le 11 septembre 2001, au cœur de New York, en ne sacrifiant que dix-neuf terroristes pour tuer d’un seul coup trois mille fonctionnaires, cadres, employés, préposés et autres commis. Cette incroyable horreur était tellement spectaculaire qu’elle a fait l’objet de séquences qui ont été diffusées en boucle sur toutes les télévisions du monde. Quel est le résultat de ce « chef-d’œuvre »? Le président Bush, qui était en difficulté dans les sondages avant l’attentat, s’en est trouvé tellement renforcé qu’il a envoyé son armée en Afghanistan et en Irak, avec l’assentiment de sa population. L’équilibre fragile des pays du Proche-Orient a été rompu, provoquant ainsi des guerres fratricides, des centaines de milliers de morts et l’exil de plusieurs millions de personnes. Si, un jour, ces guerres se terminent, il faudra plusieurs générations pour effacer les effets de ce désastre. Est-ce vraiment ce que souhaitait Ben Laden ?

(extrait choisi par Denise Brahimi)

- « LE THEATRE ARABE A L’EPREUVE DE LA TRADUCTION ET DE L’ADAPTATION ». Entretien vidéo entre Omar Fertat et Touriya Tullon Fili. Un nouvelle action culturelle du CICLIM et de Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes

- « GENESE DU RECIT MAGHREBIN POUR ENFANTS. LE CAS DE MOHAMED DIB » par Guy Dugas

Écritures Jeunesse

Etudes

p. 81-92

https://doi.org/10.4000/genesis.4061