Lettre culturelle franco-maghrébine #46

ÉDITO

Surprise : nous vous avions promis une Lettre de rentrée le 1er octobre, et voilà que nous devançons l’appel de presque un mois !

L’idée est de nous associer à la rentrée générale du monde scolaire, en espérant qu’elle signifiera aussi la reprise d’un grand nombre d’activités restées en sommeil depuis des mois.

Nous essayons de procéder comme nous le faisons en temps ordinaire, en vous proposant un choix varié qui reflète si possible le pluralisme de notre association. Lorsque viendront les nouveautés de la rentrée littéraire, nous espérons y trouver des propositions de lecture à vous communiquer. En attendant, nous vous offrons pour cette fois

—de revenir grâce à la revue Europe sur deux grands écrivains algériens, Jean Sénac et Mohammed Dib. Mais de l’Algérie, la culture n’est pas seule à nous intéresser, l’agriculture aussi, dont il est question dans le livre d’Omar Messaoud, « Agriculture et paysannerie en Algérie ».

—d’apprécier l’apport du Maroc, à la fois documentaire et poétique, grâce à un texte au féminin sur le viol, de Souad Labbize et dans la suite des récits que propose depuis quelques années Abdellah Taïa

—de mesurer ce que fut pour la Tunisie l’apport historique de 2011, année de son « printemps »( le titre « Persépolis » ne signifie nullement une incursion dans l’Iran ancien !)

Nous parlerons enfin d’un film algérien qui mériterait sans aucun doute d’être diffusé sur les écrans. Il va de soi que nous attendons tous avec impatience l’arrivée de nouveaux films maghrébins !

Et nous ajouterons à cette sélection un article qu’a bien voulu nous confier Claude Bataillon, membre actif de Coup de soleil à Toulouse et à Paris « L’Église et les chrétiens dans l’Algérie indépendante ».

Denise Brahimi

« MOHAMED DIB,JEAN SENAC » Revue Europe, N°1094-1095-109/Juin-juillet-août 2020,

La revue Europe associe dans ce gros volume deux dossiers consacrés à des auteurs algériens parmi les plus grands et dont on s’accorde à reconnaître qu’ils devraient être plus connus qu’ils ne le sont encore aujourd’hui. Ils sont l’un et l’autre disparus, on fête en cette année 2020 le centenaire de l’un d’entre eux, Mohammed Dib, né en 1920 (mort en 2003). L’autre, Jean Sénac, né en 1926, était un peu plus jeune mais il est mort assassiné en 1973, à l’âge de 47ans.

Comme beaucoup d’écrivains algériens francophones, ils ont vécu entre l’Algérie et la France, et leur vie a été traversée par un événement historique majeur, la guerre d’indépendance de leur pays d’origine. Ils étaient l’un et l’autre partisans sans réserve de cette indépendance, alors que, comme on peut en juger par leur nom, l’un était originaire de la communauté musulmane et l’autre Pied-Noir. Mais évidemment ce qui fait l’objet des articles que leur consacre ce numéro d’Europe est leur œuvre littéraire.

Comme beaucoup d’écrivains algériens francophones, ils ont vécu entre l’Algérie et la France, et leur vie a été traversée par un événement historique majeur, la guerre d’indépendance de leur pays d’origine. Ils étaient l’un et l’autre partisans sans réserve de cette indépendance, alors que, comme on peut en juger par leur nom, l’un était originaire de la communauté musulmane et l’autre Pied-Noir. Mais évidemment ce qui fait l’objet des articles que leur consacre ce numéro d’Europe est leur œuvre littéraire.

Mohammed Dib était principalement romancier et poète, mais ce recueil a le mérite de rappeler qu’il a aussi écrit pour le théâtre ; Jean Sénac était principalement poète mais aussi critique littéraire et critique d’art. On trouve dans ce numéro d’Europe plus de 30 articles consacrés à Dib et une dizaine à Sénac, sans parler des textes jusqu’ici inédits de chacun des deux auteurs, et de notes de lecture les concernant.

Pour Mohammed Dib, cette année 2020 étant celle du centenaire, on va voir se multiplier publications et colloques, mais ce numéro d’Europe a le mérite d’ouvrir la fête et de le faire avec originalité. Car si l’on trouve parmi les auteurs d’articles nombre de spécialistes de son œuvre et universitaires reconnus, il y aussi d’autres approches moins attendues. Le bouquet de textes qui ont été réunis comportent des témoignages d’écrivains qui ont ou auraient à peu près le même âge que lui, tels que le poète Jacques-Frédéric Temple né en 1921 et Albert Memmi qui vient tout juste de nous quitter un peu avant d’être centenaire.

Comme dans tout « livre du centenaire » on trouve ici hommages et souvenirs, mais plus encore des études et des analyses, qui font avancer la connaissance de cette œuvre à la fois prolixe et secrète, et en permanent renouvellement. Certains articles se consacrent à une œuvre en particulier, Qui se souvient de la mer, Les Terrasses d’Orsol ou Si Diable veut, d’autres tentent une vue globale sur une « esthétique dibienne » ou sur un aspect récurrent dans l’œuvre telle que la place faite au paysage. On pourrait presque parler d’un dossier à l’intérieur du dossier pour regrouper, à propos du théâtre, tout ce que ce numéro d’Europe nous apprend sur La Fiancée du printemps, une pièce de Dib encore méconnue bien qu’elle ait été diffusée deux fois à la radio, en 1965 et en 1986, mais jamais éditée. Il vaut la peine de citer ce que Dib lui-même disait avoir voulu faire dans cette pièce parce qu’on y voit comment cet homme, si modeste et si discret, n’en avait pas moins, pour la littérature, d’immenses ambitions ; il voulait, disait-il, « essayer de saisir ce moment particulier où le mythe émerge dans la vie quotidienne et où, détruisant nos particularités de caractère, de sentiment, de pensée, il nous agrège aux autres en un vaste corps anonyme mû par une force qui lui est à lui-même inconnue. »

et secrète, et en permanent renouvellement. Certains articles se consacrent à une œuvre en particulier, Qui se souvient de la mer, Les Terrasses d’Orsol ou Si Diable veut, d’autres tentent une vue globale sur une « esthétique dibienne » ou sur un aspect récurrent dans l’œuvre telle que la place faite au paysage. On pourrait presque parler d’un dossier à l’intérieur du dossier pour regrouper, à propos du théâtre, tout ce que ce numéro d’Europe nous apprend sur La Fiancée du printemps, une pièce de Dib encore méconnue bien qu’elle ait été diffusée deux fois à la radio, en 1965 et en 1986, mais jamais éditée. Il vaut la peine de citer ce que Dib lui-même disait avoir voulu faire dans cette pièce parce qu’on y voit comment cet homme, si modeste et si discret, n’en avait pas moins, pour la littérature, d’immenses ambitions ; il voulait, disait-il, « essayer de saisir ce moment particulier où le mythe émerge dans la vie quotidienne et où, détruisant nos particularités de caractère, de sentiment, de pensée, il nous agrège aux autres en un vaste corps anonyme mû par une force qui lui est à lui-même inconnue. »

Parmi les participant(e) à ce numéro plusieurs disent n’avoir jamais rencontré Mohammed Dib et ne pas l’avoir connu en tant que personne, mais pour autant tout le monde constate l’influence qu’il a eue par ses livres, et justement sans doute parce qu’il ne cherchait nullement à en faire des porteurs de message ou vecteurs d’opinion—ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il n’en avait pas. Ceux qui connaissent ses premières œuvres, écrites à partir de 1952, (ce sont d’ailleurs les plus connues, et souvent les seules à l’être), savent qu’il y dénonce de manière bouleversante la misère et les injustices subies par les Algériens à l’époque coloniale. Mais en fait on le retrouve tout aussi indigné au début des années 2000 dans ses derniers livres : il y stigmatise ce qui révolte son humanisme profond et par exemple un aspect particulièrement inhumain de la modernité, le risque du clonage. Dans tout ce que recouvre son demi-siècle d’écriture, il est évident que rien ne le laisse indifférent, alors même qu’il se garde bien de pratiquer un discours idéologique.

Jean Sénac, beaucoup plus porté que Mohammed Dib à proclamer ses opinions, souvent avec enthousiasme, voire avec emphase, les exprime en tant que poète, car il sait très tôt que la poésie est sa très profonde vocation. Utilisant la langue propre à ce genre littéraire, il mêle l’obscurité à la transparence et joue du pouvoir métaphorique des mots, qui ne sauraient être enfermés dans la dénotation d’un sens. Les articles qui lui sont consacrés dans ce numéro d’Europe montrent de manière intéressante et bien documentée la complexité de l’être qu’il était, aux prises avec des contradictions qui ne pouvaient manquer d’être douloureuses, mais qui jamais ne l’ont amené à se renier. Pied-Noir par sa naissance (en partie obscure car il était bâtard), il n’en fut pas moins entièrement au service de l’Algérie indépendante, avant comme après les événements qui permirent au pays de se libérer et de devenir un Etat. Cependant dans ce même Etat, les manifestations du pouvoir nouvellement conquis étaient loin d’être toutes révolutionnaires—alors que le mot et l’idée de Révolution étaient devenus très vite pour Sénac sa raison d’être et l’objet quasi unique de ses aspirations.

Jean Sénac, beaucoup plus porté que Mohammed Dib à proclamer ses opinions, souvent avec enthousiasme, voire avec emphase, les exprime en tant que poète, car il sait très tôt que la poésie est sa très profonde vocation. Utilisant la langue propre à ce genre littéraire, il mêle l’obscurité à la transparence et joue du pouvoir métaphorique des mots, qui ne sauraient être enfermés dans la dénotation d’un sens. Les articles qui lui sont consacrés dans ce numéro d’Europe montrent de manière intéressante et bien documentée la complexité de l’être qu’il était, aux prises avec des contradictions qui ne pouvaient manquer d’être douloureuses, mais qui jamais ne l’ont amené à se renier. Pied-Noir par sa naissance (en partie obscure car il était bâtard), il n’en fut pas moins entièrement au service de l’Algérie indépendante, avant comme après les événements qui permirent au pays de se libérer et de devenir un Etat. Cependant dans ce même Etat, les manifestations du pouvoir nouvellement conquis étaient loin d’être toutes révolutionnaires—alors que le mot et l’idée de Révolution étaient devenus très vite pour Sénac sa raison d’être et l’objet quasi unique de ses aspirations.

C’est ainsi que dans le pays qu’il avait contribué à faire surgir, Sénac se sentit bientôt rejeté, mal aimé, et même voué à une honteuse disparition, (que son assassinat soit un crime politique ou crapuleux). Sénac était chrétien et homosexuel, voué à un inévitable sentiment de culpabilité que ses meilleurs lecteurs mettent au jour dans ses écrits, montrant ce qu’il y avait de mystique dans son exaltation « d’une sexualité généreuse de transgression et d’interdit ». Rien de tout cela ne pouvait être simple, comme l’explique très bien celui qui fut son meilleur exégète, Hamid Nacer Khodja lui aussi écrivain, universitaire et poète disparu depuis 2016. On dispose aujourd’hui de plusieurs biographies très utiles pour comprendre divers aspects de la personnalité de Sénac (par exemple le rôle joué par sa bâtardise) mais on est encore loin de maîtriser la force et la richesse de son écriture.

Le rapprochement de fait opéré entre ces deux auteurs algériens, Mohammed Dib et Jean Sénac, ouvre des perspectives passionnantes sur la littérature récente de leur pays.

Denise Brahimi

» AGRICULTURE ET PAYSANNERIE EN ALGERIE « PAR Omar BESSAOUD (Coédition Qatifa APIC 2019)

Omar BESSAOUD est économiste agricole, docteur en économie. Il a enseigné de 1975 à 1993 à l’Université d’Alger. Puis il a intégré comme enseignant-chercheur de 1994 à 2017 le CIHEAM- Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. C’est un expert des systèmes agricoles du pourtour méditerranéen reconnu et respecté.

L’ouvrage qui fait l’objet de ce commentaire est annoncé comme le premier tome d’une série de 3, les suivants devant traiter de l’agriculture du Maghreb puis de celles du pourtour méditerranéen.

Ce livre reprend en les classifiant en chapitres, certains des abondants écrits de l’auteur pendant une longue carrière, permettant un survol sur près de deux siècles de la question agricole algérienne (avec même quelques incursions dans l’histoire longue, dont l’Algérie d’aujourd’hui est l’héritière). Cette approche très universitaire donne un ouvrage dense à lire, rigoureux dans les sources et la bibliographie. L’addition de textes produits au fil de longues années amène quelques redites notamment dans l’introduction des différents documents, mais comme les choses sont exprimées chaque fois un peu différemment, on compense l’effet de « déjà lu » par une reformulation bienvenue pour améliorer la compréhension.

Ce livre reprend en les classifiant en chapitres, certains des abondants écrits de l’auteur pendant une longue carrière, permettant un survol sur près de deux siècles de la question agricole algérienne (avec même quelques incursions dans l’histoire longue, dont l’Algérie d’aujourd’hui est l’héritière). Cette approche très universitaire donne un ouvrage dense à lire, rigoureux dans les sources et la bibliographie. L’addition de textes produits au fil de longues années amène quelques redites notamment dans l’introduction des différents documents, mais comme les choses sont exprimées chaque fois un peu différemment, on compense l’effet de « déjà lu » par une reformulation bienvenue pour améliorer la compréhension.

Sur l’histoire longue, l’auteur règle sont compte au mythe du « grenier à blé de Rome ». Les surfaces disponibles pour une production agricole sont relativement modestes à l’échelle du pays, aujourd’hui le plus grand d’Afrique. La surface agricole utile (SAU) est en 2020 de 8,5 millions d’hectares grâce à la conquête de nouvelles surfaces dans les zones steppique et désertique. Dans le passé ces surfaces étaient moindres, caractérisées en plus par une pluviométrie et un réseau hydrographique insuffisants, par le fait qu’une partie de ces surfaces sont situées dans de hautes plaines (800m en moyenne), entre l’Atlas tellien et l’Atlas saharien, et une part sur les pentes escarpées des massifs montagneux. Dans ces conditions les habitants ont pendant des siècles opté pour la solution la plus facile à mettre en oeuvre, l’agro-pastoralisme et l’élevage nomade, comme l’a par exemple observé Ibn Khaldoun en son temps. La paysannerie implantée, attachée à la terre et avec une forte cohésion sociale se situe autour des villes, dans les montagnes, les fonds de vallées et les oasis. Elle résistera vaille que vaille à la domination turque, et l’essentiel de l’appropriation territoriale se fait sur une base tribale, une volonté d’autonomie face à l’autorité centrale.

Ce système ne résistera pas à la colonisation française : son projet évolue progressivement vers une exploitation capitalistique de ces vastes espaces, dont plusieurs régimes juridiques successifs confisqueront explicitement la jouissance ou la propriété aux fellahs et aux tribus. Le portrait d’Auguste Warnier et l’énoncé de son « oeuvre » éclaire sur le projet d’accaparement des terres en réduisant au passage ce qui restait de potentiel de résistance des populations locales , même si des révoltes régulières ont éclaté pendant toute la fin du 19ème siècle. Jules Ferry présidera en 1892 une commission sénatoriale chargée de dresser le bilan de la loi Warnier de 1873 en vue d’un programme de réformes . Ses propos sont éloquents : « Le périmètre de refoulement de la race arabe (sic) est atteint à peu près partout et les limites de la colonisation ne peuvent plus guère être dépassées ». « Sur les décombres de la société traditionnelle, ajoute l’auteur, émergera un prolétariat agricole et une classe de petits propriétaires et de petits bourgeois ruraux et urbains.

La colonisation organise l’espace agricole : 2,5 millions d’ha auront en 1934 été confisqués à la paysannerie algérienne. Les terres riches sont réparties entre une minorité de grands colons, avec des propriétés de 100ha en moyenne, certaines beaucoup plus vastes. Les piémonts et les pentes permettent au fellahs restant de survivre tant bien que mal, les montagnes fournissant la main d’oeuvre d’ouvriers agricoles, et les steppes permettant l’élevage ovin. L’introduction des matériels et techniques américaines permet d’optimiser le potentiel des terroirs. Le système entrepreneurial transforme les paysans en salariés agricoles le plus souvent peu formés et mal payés. La viticulture, largement aidée par le gouvernement, symbole de cette spécialisation capitaliste permettra à l’Algérie coloniale d’occuper le 4ème rang de la production mondiale de vin. Le chapitre consacré à la Mitidja est lui aussi éloquent. Le dernier recensement colonial agricole de 1950-51 estime à 1/2 million, la moitié de la population active agricole, le nombre d’ouvriers agricoles et de paysans sans terres. Sur des exploitations dont 28 % supérieures à 100 ha occupent 86 % des terres. « Une agriculture sans paysans », dira Bourdieu, c’est ce dont hérite l’Algérie indépendante avec un sous effectif massif en cadres, techniciens et ingénieurs agricoles.

Ce sera la première période de l’autogestion, décrétée en mars 1963, sur le « biens vacants », qui deviendra la référence à l’ »option socialiste » de l’État algérien. Les nationalisations s’enchaînent et se créent en 1964/65 2200 domaines autogérés sur plus de 2,3 millions d’ha. Ces domaines sont le plus souvent immenses (>1000ha), pour répartir au mieux l’encadrement technique… Au anciens salariés des fermes coloniales viennent s’ajouter les anciens moudjahidines.

Ce sera la première période de l’autogestion, décrétée en mars 1963, sur le « biens vacants », qui deviendra la référence à l’ »option socialiste » de l’État algérien. Les nationalisations s’enchaînent et se créent en 1964/65 2200 domaines autogérés sur plus de 2,3 millions d’ha. Ces domaines sont le plus souvent immenses (>1000ha), pour répartir au mieux l’encadrement technique… Au anciens salariés des fermes coloniales viennent s’ajouter les anciens moudjahidines.

La « révolution agraire » de 1971 crée un fonds national de la révolution agraire (FNAR) auquel sont affectés1,9 millions d’hectares dont 1,14 de surface agricole utile (SAU), les deux tiers provenant de terres publiques, auxquelles s’ajoutent 500 000ha de terres nationalisées. Ces terres sont attribuées à 90000 attributaires, principalement des ouvriers agricoles à statut précaire. 6000 coopératives sont créées pour une gestion collective des terres. De fait ce régime de quasi salariat des agriculteurs se heurtera vite à diverses crises notamment dans l’approvisionnement des villes, qui amèneront dans las années 78/87 à une «transition » redonnant de la place au secteur privé. Des « collecteurs livreurs » disqualifient progressivement les offices étatiques pour approvisionner les marchés. Le secteur privé reçoit des aides substantielles, notamment en matériels, en irrigation… C’est la période où des « front pionniers » offriront de nouvelles surfaces productives agricoles dans les zones sud steppiques et le nord du Sahara, avec des investissements de capitaux privés. 30 ans après cependant, les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements réalisés, notamment dans le cas de très grandes exploitations inspirées de l’agri-business. Dans d’autres territoires, en fonction de la qualification des acteurs sociaux, les résultats semblent plus positifs. En 1999, sur 7,5 millions d’ha, 4,8 sont de statut privé, 2,7 de statut public, dont 165 fermes pilotes sur 138 500ha.

Selon les mots de Jacques Berque, repris par l’auteur, au « droit d’en bas » se substituera vite le « droit d’en haut », ce que l’histoire des réformes successives de l’agriculture ne fera que confirmer, ponctuée de conflits divers, de procès, de crises politiques successives.

On entre dans la période de la concession agricole pour la mise en valeur de terres nouvelles. Principalement dans les zones sahariennes, sur près de 3 millions d’ha sur 2031 périmètres identifiés, destinés à 71228 concessionnaires, 1,9 millions d’ha font l’objet de cahiers des charges signés. L’État y engage de lourds travaux (électrification, pistes, forages, équipements hydroagricoles ), tous conduits par la « Générale des concessions agricoles ». Cette GCA verra ses activités gelées en 2008 à la suite de scandales financiers.

Après le temps de petites et moyennes concessions dans les années 2000, on passe dans la décennie suivante à de très grandes concessions pouvant atteindre 10000ha(!), accordées à des investisseurs privés. La plupart du temps il s’agit de notables et de clients du régime, ainsi que de grands groupes industriels. Bénéficiant de gros investissements capitalistiques, ces surfaces sont dédiées aux céréales, aux fourrages pour l’élevage laitier, à des cultures de rente dont la demande est forte sur les marchés intérieurs et extérieurs. En 2018, 578000ha sont attribués à 1210 bénéficiaires. Le tout en mobilisant à grands frais des ressources en eau fossile…

Même si la part des concessionnaires ayant entamé les travaux est modeste, quelques wilayas du sud sont devenues les principales pourvoyeuses du pays en produits maraîchers et fruitiers.

L’auteur constate le caractère inégalitaire de l’accès à des ressources rares et fragiles, peu de « gens de terre » selon les mots de Jacques Berque parmi eux, et des doutes profonds sur la durabilité de l’exploitation des ressources naturelles.

La démarche de privatisation de fermes d’Etat en faveur de partenaires étrangers, notamment emirati, ou aux chefs du patronat provoqua une crise politique, le nouveau premier ministre, aujourd’hui chef de l’État M. Tebboune s’y opposant après la protestation des députés, ce qui lui valut son limogeage…

Pour conclure sur les analyses successives de politiques dont la succession laisse un sentiment erratique, un intérêt trop limité pour le soutien à l’agriculture paysanne (ce pour quoi l’Algérie n’est malheureusement pas une exception, en contradiction avec les constats répétés de la FAO en faveur de cette forme d’économie agricole), l’auteur se livre à un « plaidoyer pour une promotion de l’agro-écologie en Algérie ». Ce texte est la préface à l’ouvrage publié par l’association TORBA qui œuvre en Algérie, avec de modestes coups de mains de Coup de Soleil, à la diffusion de l’agroécologie, au soutien de l’agriculture paysanne via les circuits courts de distribution, le tourisme à la ferme…etc. L’auteur évoque les controverses scientifiques sur l’usage des pesticides. Il souligne combien l’agro-écologie associe agronomie et écologie moderne et les savoir-faire paysans traditionnels. En particulier les savoirs issus de l’agronomie arabe et d’El Andalus.

Les zones de grandes productions légumières et fruitières développées récemment sur des vastes espaces concédés sont aussi celles où la consommation d’intrants chimiques est la plus intense, là où est produite la plus grande partie de l’alimentation actuelle de bien des villes algériennes. Ce qui est bien moins le cas chez les petits paysans encore nombreux en Algérie.

C’est face au risque sanitaire découlant de ces pollutions que les statistiques des maladies induites viennent confirmer que Torba s’est créée, d’abord pour apprendre la permaculture et auto-produire dans des jardins partagés, puis rapidement créer des partenariats avec des paysans de la grande périphérie d’Alger dans des AMAP (appelées TAFAS en Algérie), qui abonnent des consommateurs à des « paniers » de producteurs.

Il s’agit pour Omar Bessaoud de « fonder un mode de vie respectueux de la terre nourricière et du travail paysan, véritable source de richesse et de développement durable ».

Torba et les autres associations agissant dans ce domaine ont encore beaucoup de travail, en Algérie, dans le Maghreb comme ailleurs !

Michel Wilson

« ENJAMBER LA FLAQUE OU SE REFLETE L’ENFER (DIRE LE VIOL) » par Souad Labbize, une édition bilingue franco-arabe, éditions iXe, 2019

Les éditions qui ont pris en charge ce petit livre et mettent très bien en valeur sa précieuse originalité se présentent elles-mêmes comme spécialisées dans les écrits féministes.  Comme le dit la brève précision adjointe au beau titre poétique choisi par l’auteure, son sujet est un des plus tragiques et urgents de ceux qui pèsent sur la condition féminine ; il prend ici la forme d’un court récit autobiographique, dont Souad Labbize rappelle qu’il revient sur des événements anciens d’une quarantaine d’année. C’est pendant l’été 1974 qu’elle a subi le viol dont elle n’a jamais pu parler directement comme elle le fait ici, maintenant qu’elle a cinquante ans.

Comme le dit la brève précision adjointe au beau titre poétique choisi par l’auteure, son sujet est un des plus tragiques et urgents de ceux qui pèsent sur la condition féminine ; il prend ici la forme d’un court récit autobiographique, dont Souad Labbize rappelle qu’il revient sur des événements anciens d’une quarantaine d’année. C’est pendant l’été 1974 qu’elle a subi le viol dont elle n’a jamais pu parler directement comme elle le fait ici, maintenant qu’elle a cinquante ans.

Elle était alors une fillette de neuf ans, et nul ne songerait à minimiser l’importance du traumatisme que cause alors en elle cette découverte brutale de la sexualité masculine. Le viol d’une petite fille de 9ans n’est d’ailleurs que sa première confrontation avec cette impitoyable et incessante sexualité, qu’elle évoque à travers plusieurs autres exemples. Le sujet est omniprésent dans le petit livre de Souad Labbize et l’on peut évident dire qu’il dépasse de loin son cas particulier.

S’agissant de ce cas, il faut pourtant préciser comme elle le fait elle-même en quoi a consisté sa gravité extrême, dont on pourrait aller jusqu’à dire qu’elle n’a rien de commun avec ce qu’elle évoque à propos des autres exemples dont elle se souvient. Du viol subi à l’âge de neuf ans, elle n’a jamais pu dire autre chose qu’un mensonge, du fait que sa mère a commencé à hurler dès les premiers mots qu’elle a prononcés pour tenter de lui en parler. Elle a immédiatement affirmé, pour arrêter le cri maternel, que rien ne s’était passé et c’est sur ce « rien » que définitivement elle restera bloquée, dans un silence beaucoup plus ravageur que toute parole. Il semble donc bien clair que l’horreur du viol s’est trouvée à la fois redoublée et occultée par le déni qu’elle-même a dû plaquer sur lui, et le drame s’est trouvé enfoui à un niveau encore plus profond.

On peut dire et ce n’est pas faux que le sujet du livre est le viol commis par un homme sur une petite fille de neuf ans. Mais au cœur de ce sujet et bien caché dans ses profondeurs,  c’est pourtant sur autre chose que porte, selon le récit de Souad Labbize, la tragédie dont sa vie est restée marquée. L’irréparable a consisté en ceci qu’elle n’a jamais pu prononcer les mots par lesquels elle aurait pu tenter d’exorciser le traumatisme, de l’humaniser peut-être, de le rendre moins définitivement inexpiable. Quarante ans plus tard, elle sait qu’elle ne saura jamais quels mots elle aurait prononcés si seulement le cri de sa mère lui avait laissé le temps de les articuler.

c’est pourtant sur autre chose que porte, selon le récit de Souad Labbize, la tragédie dont sa vie est restée marquée. L’irréparable a consisté en ceci qu’elle n’a jamais pu prononcer les mots par lesquels elle aurait pu tenter d’exorciser le traumatisme, de l’humaniser peut-être, de le rendre moins définitivement inexpiable. Quarante ans plus tard, elle sait qu’elle ne saura jamais quels mots elle aurait prononcés si seulement le cri de sa mère lui avait laissé le temps de les articuler.

Ces mots qui ont manqué alors et pour toujours sont un gouffre vertigineux au cœur du livre, et au cœur de sa vie, celle de la femme qu’elle est devenue.

Le tragique repose souvent sur le sentiment du « jamais plus ». Dans le livre de Souad Labbize, fait de mots comme tous les livres, il découle de ceux qui n’ont jamais été prononcés et qui ne pourront donc jamais y être écrits.

Denise Brahimi

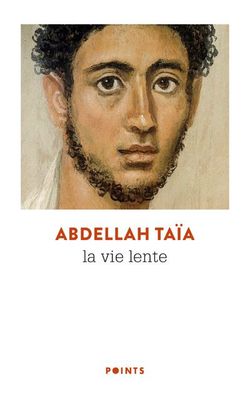

« LA VIE LENTE » par Abdellah Taïa, Seuil, Points, 2019

Avant de parler de ce « jeune » écrivain marocain, il faut tenir compte de ce qu’il dit lui-même dans ce roman, à partir du personnage principal Mounir qui est sans doute un double de lui-même, à savoir qu’il a désormais atteint la quarantaine (en fait Taïa lui-même est plus âgé que cela puisqu’il est né à Rabat en 1973). A quoi il faut ajouter que Taïa n’en est plus au stade des premiers romans, qu’il en a déjà un nombre important à son actif (pas moins d’une dizaine), et que celui-ci, La Vie lente, donne l’impression d’être un livre abouti et maîtrisé.

Son côté juvénile et gracieux est peut-être une des raisons pour lesquelles on continue à voir en lui un « jeune » écrivain marocain venu en France pour y vivre son homosexualité déclarée plus librement que dans le cadre familial et clandestinement.

Son côté juvénile et gracieux est peut-être une des raisons pour lesquelles on continue à voir en lui un « jeune » écrivain marocain venu en France pour y vivre son homosexualité déclarée plus librement que dans le cadre familial et clandestinement.

Lorsqu’on lit La Vie lente, on est un peu moins persuadé que l’auteur soit un grand défenseur de cette cause, en tout cas pas à titre de militant officiel, car c’est un rôle et une posture qui ne lui conviennent pas. Son écriture est personnelle, d’ailleurs ce livre est écrit à la première personne ; et s’il y est bel et bien question d’homosexualité, et même de manière quasi pornographique, en tout cas explicite et crue, c’est tantôt sous la forme d’un souvenir d’adolescence, qui justifierait sans doute qu’on parle d’une tonalité proustienne, et tantôt comme une expérience adulte, située au cœur du moment présent, impliquée dans le contexte beaucoup plus large d’une relation sociale, raciale, culturelle.

Ce dernier adjectif, « culturel », demande quelques précisions, il signifie que Mounir, personnage principal du roman, est un excellent connaisseur de la culture française, beaucoup plus que ne l’est son ami français, Antoine, policier de son état, et complexé à cet égard, particulièrement lorsque Mounir s’étonne, maladroitement, qu’il ne soit jamais allé au Musée du Louvre. Leur visite commune à ce Musée, qui marque la fin de leur relation et le retour d’Antoine à la vie dite normale (la « vie lente ») est un temps fort du livre, moment très subtilement décrit où l’on comprend que l’homosexualité ne peut se substituer comme lien aux différences de tous ordres qui font obstacle à une relation amoureuse comme celle que voudrait Mounir.

Pour cet épisode comme pour quelques autres qui composent le livre, on a envie de parler de séquences comme dans un film, voir de plan séquence comme on dit pour désigner un ensemble suivi chronologiquement sans rupture, de manière à mener une seule action du début jusqu’à son terme. C’est une manière de caractériser la narration selon Abdallah Taïa, du moins dans ce livre. Chaque séquence a son autonomie, leur ensemble se regroupe en une sorte de bouquet qui semble composé par juxtaposition. Mais l’art du romancier est aussi de faire en sorte qu’on le ressente comme une unité.

Un autre personnage du livre lui confère une relative unité, c’est une vieille dame française, madame Marty, qui habite à Paris dans un minuscule studio, au-dessus de l’appartement de Mounir, nettement plus grand et qui pourrait avoir un certain standing, si ce n’est que Mounir ne l’a jamais meublé. Ce refus peut évidemment passer pour symbolique : l’occupant du lieu ne se sent pas et ne veut pas en être un habitant, il n’est pas installé et n’est pas du genre qui s’installe, il ne sait même pas ce qu’il fait là.

Les relations entre Madame Marty et Mounir sont étranges et paradoxales : il y a entre eux des affinités et l’on peut aller jusqu’à parler d’amitié ou d’affection comme si elle était pour Mounir une sorte de substitut maternel ; mais en même temps il reporte sur elle toute son agressivité et il ne cesse de la harceler sous prétexte qu’elle fait trop de bruit au-dessus de sa tête ; il ne la supporte pas sans doute parce qu’elle est devenue l’incarnation de tout ce qu’il ne supporte pas à Paris et dans sa propre vie. Abdellah Taïa évoque là ces dramatiques relations de voisinage qui symbolisent l’impossibilité du vivre ensemble auquel tant de gens sont pourtant condamnés—dramatiques justement parce qu’ils les sentent comme une insupportable condamnation. Il est probable même si cela n’est pas dit explicitement que Madame Marty renforce chez Mounir un sentiment de culpabilité, parce qu’il a les moyens de vivre beaucoup mieux qu’elle et que par rapport à elle à différents égards il est une sorte de privilégié—sans doute renforce-t-elle aussi la culpabilité qu’il éprouve à l’égard de sa mère du fait de son homosexualité et de son départ en France. En tout cas l’histoire de la relation entre ces deux êtres-là est originale parce qu’elle fait comprendre l’insuffisance du mot « racisme » qui sert souvent à dire quelque chose d’autre, bien plus large que lui-même et plus compliqué. Et pourtant la situation débouche, de manière inévitable dirait-on, sur un bête appel à l’intervention de la police, désolant aveu d’impuissance, ce dernier mot étant peut-être le mot clef. Globalement il s’agit d’impuissance à supporter la vie comme elle est, ni à faire ce qu’il faudrait pour qu’elle soit la vraie vie. Revenant au titre, on est amené à l’interpréter comme l’expression d’un en-deçà et à comprendre le personnage de Mounir comme celui d’un lyrique contrarié, qui voudrait vivre une vie d’amour portée par la ferveur de la passion mais qui n’y arrive pas, toujours en train de retomber.

Les relations entre Madame Marty et Mounir sont étranges et paradoxales : il y a entre eux des affinités et l’on peut aller jusqu’à parler d’amitié ou d’affection comme si elle était pour Mounir une sorte de substitut maternel ; mais en même temps il reporte sur elle toute son agressivité et il ne cesse de la harceler sous prétexte qu’elle fait trop de bruit au-dessus de sa tête ; il ne la supporte pas sans doute parce qu’elle est devenue l’incarnation de tout ce qu’il ne supporte pas à Paris et dans sa propre vie. Abdellah Taïa évoque là ces dramatiques relations de voisinage qui symbolisent l’impossibilité du vivre ensemble auquel tant de gens sont pourtant condamnés—dramatiques justement parce qu’ils les sentent comme une insupportable condamnation. Il est probable même si cela n’est pas dit explicitement que Madame Marty renforce chez Mounir un sentiment de culpabilité, parce qu’il a les moyens de vivre beaucoup mieux qu’elle et que par rapport à elle à différents égards il est une sorte de privilégié—sans doute renforce-t-elle aussi la culpabilité qu’il éprouve à l’égard de sa mère du fait de son homosexualité et de son départ en France. En tout cas l’histoire de la relation entre ces deux êtres-là est originale parce qu’elle fait comprendre l’insuffisance du mot « racisme » qui sert souvent à dire quelque chose d’autre, bien plus large que lui-même et plus compliqué. Et pourtant la situation débouche, de manière inévitable dirait-on, sur un bête appel à l’intervention de la police, désolant aveu d’impuissance, ce dernier mot étant peut-être le mot clef. Globalement il s’agit d’impuissance à supporter la vie comme elle est, ni à faire ce qu’il faudrait pour qu’elle soit la vraie vie. Revenant au titre, on est amené à l’interpréter comme l’expression d’un en-deçà et à comprendre le personnage de Mounir comme celui d’un lyrique contrarié, qui voudrait vivre une vie d’amour portée par la ferveur de la passion mais qui n’y arrive pas, toujours en train de retomber.

Sur la couverture du livre, on peut voir un très remarquable portrait du Fayoum, exemple de ce qui est dit dans le livre de cet art singulier et bouleversant. Il y a dans les yeux du jeune homme représenté, au regard pathétique, beaucoup de ce que Mounir exprime par ses mots mais pour lui seul, tandis qu’Abdallah Taïa a l’écriture pour les dire.

Denise Brahimi

« PERSEPOLIS OU LA GUERRE DES LIBERTES » par Smaïn Laacher et Cédric Terzi : éditions Labor et Fides, Genève, 2020

Comme ce livre laisse entendre dans son sous-titre qu’il sera question de la démocratie en Tunisie, on ne peut manquer de se dire qu’il va peut-être nous aider à savoir où en est désormais de son évolution politique ce pays, qui fut le premier à s’engager dans la voie des « printemps arabes » au début de l’année 2011. Reste cependant la question posée par le titre lui-même et par la référence à « Persépolis » : seuls les initiés comprendront le sens que prend ici ce mot, dans l’ensemble des événements qui pendant quelques mois de l’année 2011 ont vivement agité la société tunisienne.

Il faut donc expliquer ou rappeler ce dont il s’agit. « Persépolis » est ici le nom d’un film d’animation qui fut diffusé à Tunis le 7 octobre 2011 par une chaîne de télévision a ppelée Nessma. Le film est tiré d’un ensemble de bandes dessinées dans lesquelles une jeune Iranienne, Marjane Satrapi, raconte comment elle a vécu (fort mal) en tant qu’enfant la révolution iranienne qui s’est produite lorsqu’elle avait huit ans. Malgré des efforts pour tenir bon, elle a dû finalement quitter son pays et venir s’installer en France. Marjane Satrapi parle sans réserve de la vie libre qu’elle a découverte en Europe occidentale, mais ce n’est pas là-dessus qu’ont porté les critiques et l’indignation d’une partie des Tunisiens qui ont vu le film, ou qui en ont entendu parler. Il a été décrété scandaleux pour des raisons purement religieuses, parce que Marjane Satrapi raconte comment elle se représentait Dieu en vieux monsieur barbu à l’âge de huit ans ! Or on sait que toute représentation de Dieu est interdite par l’islam et doit être considérée par tout bon musulman comme blasphématoire. Le parti ou les partis au sens politique du mot ayant fait leur mot d’ordre du respect de l’islam se sont donc mobilisés contre la diffusion du film, sous une forme qui est très vite devenue violente et polémique, ce qu’il faut comprendre dans le contexte de ce moment-là, au sens précis du mot.

Il faut donc expliquer ou rappeler ce dont il s’agit. « Persépolis » est ici le nom d’un film d’animation qui fut diffusé à Tunis le 7 octobre 2011 par une chaîne de télévision a ppelée Nessma. Le film est tiré d’un ensemble de bandes dessinées dans lesquelles une jeune Iranienne, Marjane Satrapi, raconte comment elle a vécu (fort mal) en tant qu’enfant la révolution iranienne qui s’est produite lorsqu’elle avait huit ans. Malgré des efforts pour tenir bon, elle a dû finalement quitter son pays et venir s’installer en France. Marjane Satrapi parle sans réserve de la vie libre qu’elle a découverte en Europe occidentale, mais ce n’est pas là-dessus qu’ont porté les critiques et l’indignation d’une partie des Tunisiens qui ont vu le film, ou qui en ont entendu parler. Il a été décrété scandaleux pour des raisons purement religieuses, parce que Marjane Satrapi raconte comment elle se représentait Dieu en vieux monsieur barbu à l’âge de huit ans ! Or on sait que toute représentation de Dieu est interdite par l’islam et doit être considérée par tout bon musulman comme blasphématoire. Le parti ou les partis au sens politique du mot ayant fait leur mot d’ordre du respect de l’islam se sont donc mobilisés contre la diffusion du film, sous une forme qui est très vite devenue violente et polémique, ce qu’il faut comprendre dans le contexte de ce moment-là, au sens précis du mot.

Au début de l’année 2011, le départ forcé et inattendu voire inespéré de l’ex-président Ben Ali a plongé la Tunisie en pleine révolution politique, et c’est dans l’urgence qu’il a fallu faire face à la situation. Dans l’esprit de ceux qui ont été les principaux acteurs de ce premier des printemps arabes, la révolution ne pouvait et ne devait signifier que l’engagement dans un processus démocratique. Et celui-ci se manifestait pour commencer par l’exigence d’élections, débouchant sur l’élaboration, très urgente, d’une nouvelle constitution.

Comme le scandale autour de « Persépolis » se situe une quinzaine de jours avant les élections prévues, il est difficile de ne pas les mettre en rapport et de ne pas voir que la campagne menée contre le film par les islamistes était destinée à influencer les lecteurs en leur faveur. Et c’est d’ailleurs de cette manière que les choses se sont passées puisque ce sont en effet les islamistes qui ont gagné les élections.

Comme le scandale autour de « Persépolis » se situe une quinzaine de jours avant les élections prévues, il est difficile de ne pas les mettre en rapport et de ne pas voir que la campagne menée contre le film par les islamistes était destinée à influencer les lecteurs en leur faveur. Et c’est d’ailleurs de cette manière que les choses se sont passées puisque ce sont en effet les islamistes qui ont gagné les élections.

Le livre des deux auteurs, l’un et l’autre universitaires en France et sociologues, analyse de manière très minutieuse comment ce résultat fut obtenu. Même si le scandale, créé de manière très concertée, n’a duré finalement que peu de temps, il valait la peine de mener l’enquête sur l’ensemble de faits, de propos et de procédures qu’on voit surgir, puis grandir et finalement disparaître de la scène lorsqu’on n’en a plus besoin.

La manœuvre des islamistes consiste à étendre très au-delà de la question religieuse ce qu’ils considèrent comme l’extrême gravité des faits : la diffusion de « Persépolis » serait une attaque pernicieuse contre la personnalité tunisienne de la part de ses ennemis traditionnels (en gros, l’Occident) ; et il importe de réagir d’autant plus vivement que cette personnalité se trouve à ce moment particulièrement vulnérable et menacée. C’est donc au nom d’un affrontement identitaire qu’ils visent à mobiliser l’électorat tunisien.

Ce type de procès mené par les islamistes est reconnaissable et il n’est pas nouveau, mais il reste toujours efficace, particulièrement dans les pays ex-colonisés. Le problème assez subtilement montré par Laacher et Terzi, notamment grâce à des témoignages très intéressants qu’ils ont recueillis sur le terrain, est que le diffuseur du film, Nabil Karoui, est loin d’être un personnage au-dessus de tout soupçon . Très lié à Silvio Berlusconi, il est comme celui-ci un homme d’argent, sans consistance idéologique, toujours prêt à trahir une cause pour sauvegarder ses intérêts. C’est ainsi que très vite il présente ses excuses pour avoir

Ce type de procès mené par les islamistes est reconnaissable et il n’est pas nouveau, mais il reste toujours efficace, particulièrement dans les pays ex-colonisés. Le problème assez subtilement montré par Laacher et Terzi, notamment grâce à des témoignages très intéressants qu’ils ont recueillis sur le terrain, est que le diffuseur du film, Nabil Karoui, est loin d’être un personnage au-dessus de tout soupçon . Très lié à Silvio Berlusconi, il est comme celui-ci un homme d’argent, sans consistance idéologique, toujours prêt à trahir une cause pour sauvegarder ses intérêts. C’est ainsi que très vite il présente ses excuses pour avoir

soutenu ce film par inadvertance, attitude qui loin de calmer le jeu ne fait qu’ajouter du trou ble au trouble et grossir voire envenimer le débat. Dans les rues de Tunis l’affrontement entre les deux partis en présence est considérable, et débouche sur ce qu’on a appelé le Vendredi de la colère contre Nessma, la chaîne TV de Nabil Karoui.

Le moment arrive où la justice s’en mêle mais évidemment elle ne tranche rien et ne dénoue pas la polémique. Si l’on comprend les auteurs du livre, il semble bien que l’opposition entre les partis en présence soit irréductible et consubstantielle à la société tunisienne : on voit mal comment les choses pourraient changer brusquement et par la décision de qui que ce soit. Nombre de gens sont convaincus que la seule solution pour ce pays est d’arriver à vivre dans la pluralité et les discours ne manquent pas qui préconisent à cet égard le respect de la liberté d’opinion. Dans l’état actuel des choses, cela ressemble fort à ce que l’on pourrait appeler des vœux pieux. Pourtant l’épilogue du livre montre comment depuis 2011 la démocratie a connu des avancées. Sans triomphalisme, évidemment. Dans le court terme, il ne peut guère y avoir que des affrontements comme l’affaire de « Persépolis », exploitables politiquement mais voués à disparaître comme ils sont venus. L’établissement de la démocratie est une affaire de long terme, d’où l’intérêt d’une formule très en vogue actuellement : la transition démocratique.

Denise Brahimi

« L’EGLISE ET LES CHRETIENS DANS L’ALGERIE INDEPENDANTE », J.R. Henry et A. Moussaoui éditeurs, en collaboration avec B. Ferhati, R. Caucanas et B. Tramier, préface de Mgr Henri Tissier, Karthala, 2020, 534 p.

Dans la chrétienté, l’Eglise catholique d’Algérie a été à l’époque coloniale française une institution puissante. Certes les chrétiens d’Orient (quelque 6 millions de Coptes en Egypte, quelque 3 millions de chrétiens entre Iraq et surtout Syrie, plus d’un million au Liban) forment des minorités beaucoup plus grosses, qui héritent du monde chrétien antérieur à l’Islam. Mais en Algérie la minorité pied-noire (autour d’un million), installée peu à peu au XIXe siècle, était le pilier du système colonial. Système dépendant d’un Etat français qui devenait peu à peu laïc certes, mais par rapport à une métropole de moins en moins catholique le peuple pied-noir, plus encore pour ses composantes espagnoles, italiennes ou maltaises que pour les français, était très largement pratiquant.

De ces racines, la chrétienté en Algérie n’a à peu près rien conservé, pour devenir une ONG pas comme les autres dans un monde de coopération fragile et fluctuant. Les religieux catholiques en Algérie au début du XXIe siècle sont quelque 200 : prêtres, religieuses et religieux sont des « permanents » qui gèrent des institutions culturelles, mènent des actions charitables. Pendant les 14 premières années de l’Algérie indépendante, l’Eglise catholique a assuré un rôle important dans la scolarisation du peuple musulman ; les écoles de cette Eglise, comme les autres écoles privées, ont été cédées en 1976 à un Etat algérien qui à ce moment accélérait sa prise en main de la société. Les fidèles catholiques sont principalement quelques milliers d’Africains subsahariens, assez bien connus pour les étudiants, beaucoup moins bien pour les migrants clandestins qui vivent en Algérie de petits boulots en attendant un passage hypothétique en Europe. Ces migrants chrétiens sont visés par un prosélytisme musulman actif. Des fidèles chrétiens des églises protestantes, quelques milliers, sont principalement des Algériens convertis à l’évangélisme, originaires de familles musulmanes, particulièrement nombreux originaires du pays kabyle. Dans le contexte ouvertement protestataire de la Kabylie, certains de ces fidèles chrétiens affichent leur prosélytisme, chose inimaginable ailleurs au Maghreb. Les confessions protestantes jouissent d’une tolérance (avec une reconnaissance officielle en 2011) plus large que le catholicisme, réputé lié tant à Rome qu’à la France.

De ces racines, la chrétienté en Algérie n’a à peu près rien conservé, pour devenir une ONG pas comme les autres dans un monde de coopération fragile et fluctuant. Les religieux catholiques en Algérie au début du XXIe siècle sont quelque 200 : prêtres, religieuses et religieux sont des « permanents » qui gèrent des institutions culturelles, mènent des actions charitables. Pendant les 14 premières années de l’Algérie indépendante, l’Eglise catholique a assuré un rôle important dans la scolarisation du peuple musulman ; les écoles de cette Eglise, comme les autres écoles privées, ont été cédées en 1976 à un Etat algérien qui à ce moment accélérait sa prise en main de la société. Les fidèles catholiques sont principalement quelques milliers d’Africains subsahariens, assez bien connus pour les étudiants, beaucoup moins bien pour les migrants clandestins qui vivent en Algérie de petits boulots en attendant un passage hypothétique en Europe. Ces migrants chrétiens sont visés par un prosélytisme musulman actif. Des fidèles chrétiens des églises protestantes, quelques milliers, sont principalement des Algériens convertis à l’évangélisme, originaires de familles musulmanes, particulièrement nombreux originaires du pays kabyle. Dans le contexte ouvertement protestataire de la Kabylie, certains de ces fidèles chrétiens affichent leur prosélytisme, chose inimaginable ailleurs au Maghreb. Les confessions protestantes jouissent d’une tolérance (avec une reconnaissance officielle en 2011) plus large que le catholicisme, réputé lié tant à Rome qu’à la France.

La reconversion totale d’une Eglise « pied-noire » en une « Eglise vivante pas comme en France » (p. 245) a été possible parce que l’Eglise de l’Algérie coloniale avait déjà accumulé une longue expérience de vie en milieu musulman. La création en 1868- 1869 des Pères blancs et des Soeurs blanches en particulier est à l’origine d’une élite religieuse qui n’a pas de rôle de prosélytisme en milieu musulman, mais d’enseignement et d’étude, en particulier pour la connaissance de l’arabe parlé (darija) et des langues berbères, mais aussi de l’ethnologie des populations maghrébines. Une figure emblématique de ces parcours serait celle de Gilbert Granguillaume http://coupdesoleil.net/?s=gilbert . Cette congrégation a pour « cadres » assurant sa formation des Jésuites, elle s’implante depuis l’Algérie vers la Tunisie (Institut des Belles Lettres Arabes= IBLA depuis les années 1930, vite lié aux milieux nationalistes), mais pas vers le Maroc. En 1961 Pierre Chaulet aurait proposé que la future Eglise catholique algérienne se rattache au rite oriental, afin que l’arabe puisse être sa langue liturgique : la proposition ne fut pas retenue.

Tout comme ce qui deviendra la coopération « laïque » en Algérie, la nouvelle figure de l’Eglise catholique prend naissance dès avant la guerre d’indépendance : le scoutisme en est une source, comme la commotion que la guerre crée chez les jeunes appelés au service militaire, métropolitains ou pieds-noirs. L’approche des travailleurs migrants (pour des aides et pour une alphabétisation) en métropole est un autre point de départ. Ces origines expliquent que l’Algérie est pénétrée par cette coopération beaucoup plus que la Tunisie ou le Maroc : beaucoup plus de migrants maghrébins musulmans depuis l’Algérie et plus précocement, une décolonisation algérienne qui a concerné toute la société française.

Les militants « laïcs » de la coopération vers l’Algérie se sont formés principalement au sein du Parti communiste, peu à peu déstabilisé à partir de 1956, mais aussi dans les groupuscules d’extrême gauche, fragiles et instables, dont nous avons étudié quelques exemples : http://alger-mexico-tunis.fr/?p=649 (revue Argument) http://alger-mexico-tunis.fr/?p=300 (Socialisme ou barbarie) http://alger-mexico-tunis.fr/?p=61 (Cercle St Just). L’Eglise, elle, est beaucoup plus stable, même si les courants liés aux prêtres-ouvriers puis à Vatican II troublent cette stabilité. Elle repose sur une élite de célibataires « à plein temps », prêtres et religieuses ou religieux : l’engagement en milieu algérien, malgré ses difficultés, n’a jamais disparu grâce à ce noyau de clercs. Si l’on compare ces clercs avec les coopérants laïcs, ils s’adressent à un public plus populaire, ils apprennent plus souvent les langues de celui-ci, ils restent en permanence et leur activité éducative est souple, polyvalente. Retraités, ils restent souvent dans le pays « en faisant partie des meubles ». Ces clercs sont animés par une foi qui les met à l’écart dans la société française de plus en plus laïque, alors que la foi va de soi dans le Maghreb populaire qui les accueille. Malgré l’extrême difficulté de la présence chrétienne dans la « décennie noire » algérienne on nous dit que « l’Eglise est dans la société algérienne le pied qui empêche la porte de se refermer » (p. 363). Les drames qui l’ont atteinte dans cette « décennie noire » lui ont acquis un respect nouveau de la part des musulmans. Cette Eglise se dit algérienne, non française : dans le même contexte, au tout début de la « coopération » juste après 1962, un certain nombre de « pieds rouges » ont demandé la nationalité algérienne et certains l’ont obtenue, parfois après une longue attente.

Le cœur du livre, un gros tiers, est composé par les entrevues, «histoires de vies » recueillies auprès de 57 témoins. Parmi ceux-ci ont été utilisés à plein les récits de 34 hommes et 12 femmes. Ces récits ont été analysés et mis en forme par Rémi Caucanas, en un travail de synthèse d’une qualité exceptionnelle. Il en a tiré trois chapitres (« Les origines d’une vocation algérienne », « Rester, venir ou partir », « Une Eglise de la rencontre »). Ces chapitres ont été ensuite commentés par un historien (Gilbert Dorival dont le texte est aussi celui d’un humoriste), un sociologue (Abderrahman Moussaoui suggère qu’une comparaison avec des « coopérants » laïcs serait fructueuse) et un théologien (Jean Toussaint souligne à quel point les autorités algériennes ont freiné le renouvellement de cette petite élite : qu’en est-il en Tunisie et au Maroc ?). Le lecteur laïc  que je suis est admiratif d’un ouvrage qui approfondit un travail antérieur que j’avais déjà admiré… voici sept ans, sur Le temps de la coopération, dont un dès maîtres d’œuvre était déjà Jean Robert Henry http://alger-mexico-tunis.fr/?p=565 . Il analysait les récits de 53 personnages. Au fil de la lecture j’ai trouvé un « ancien » de Coup de soleil, Daniel Junqua, parmi les protagonistes du livre : il fut je crois correspondant du Monde à Alger.

que je suis est admiratif d’un ouvrage qui approfondit un travail antérieur que j’avais déjà admiré… voici sept ans, sur Le temps de la coopération, dont un dès maîtres d’œuvre était déjà Jean Robert Henry http://alger-mexico-tunis.fr/?p=565 . Il analysait les récits de 53 personnages. Au fil de la lecture j’ai trouvé un « ancien » de Coup de soleil, Daniel Junqua, parmi les protagonistes du livre : il fut je crois correspondant du Monde à Alger.

Le début et la fin du livre sont consacrés aux textes de personnalités de cette Eglise catholique, tant pour donner la chronologie et le contexte de cette chrétienté algérienne, que pour célébrer ses martyrs. C’était indispensable pour encadrer les récits qui sont au centre du livre : ces récits m’ont donné le moyen de réfléchir sur un angle de la coopération que je minimisais, en tant qu’étranger au monde de la religion. Le minutieux travail d’édition a été l’œuvre de Karthala, comme pour le livre « grand frère » de celui-ci, évoqué ci-dessus. On aurait gagné à disposer d’une chronologie et d’un glossaire- répertoire des personnes et institutions citées, évidemment très nombreuses. Un entretien au sujet de ce livre réalisé au Maghreb-Orient des livres de février 2020 est disponible https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-jean-robert-henry-abderrahmane-moussaoui

Claude Bataillon

« EL OUED L’OUED », documentaire de Abdenour Zahzah, 2013

Ce film confirme l’impression qu’on peut retirer de plusieurs autres exemples, à savoir que le documentaire en Algérie est un genre original, riche et fécond, qui peut produire des œuvres aussi longues qu’un film de fiction et aussi personnelles, ce qui d’ailleurs n’est pas nouveau, comme on le voit avec El Oued l’oued, tourné en 2012. En fait cette école de documentaristes cherche semble-t-il à faire un cinéma inspiré par la réalité algérienne telle qu’elle s’est mise ou remise en place, après la redoutable décennie noire qui a duré jusqu’à l’an 2000. Elle cherche à la fois à montrer au plus juste ce que le pays est devenu et à éviter d’en donner une vision qui serait claire parce qu’unilatérale ou unique, tout simplement. De ce fait une œuvre comme celle-ci ne laisse pas de place à l’imaginaire, mais elle n’en est pas moins imprégnée de sentiments, de réflexions, de souvenirs, de regrets sans doute, d’espoirs peut-être et c’est là tout un ensemble qui va au-delà de ce que serait la description d’un lieu.

Il est difficile après avoir vu le film d’Abdenour Zahzah de démêler les impressions qui s’en dégagent ou pour parler très simplement, de dire si elles sont plutôt positives ou l’inverse. Jamais titre n’a été plus justifié que celui-ci : l’oued est omniprésent et c’est sa vitalité qui l’emporte sur tout le reste : on est pris dans son tourbillon, ses cascades, parfois mais rarement sa stagnation et bien plus souvent son emportement irrépressible. Visiblement le cinéaste a voulu que son film soit d’abord un hommage à l’oued qui est son personnage principal, et au ruissellement de l’eau qui explique l’incroyable verdeur du paysage. A part cela c’est aussi une rivière qui semble en plusieurs lieux complétement polluée, transformée en dépotoir d’ordures diverses, dont les tristement célèbres bouteilles de plastique qui sont le fléau de l’environnement, et en décharge à ciel ouvert, envahie par les rats.

Il est difficile après avoir vu le film d’Abdenour Zahzah de démêler les impressions qui s’en dégagent ou pour parler très simplement, de dire si elles sont plutôt positives ou l’inverse. Jamais titre n’a été plus justifié que celui-ci : l’oued est omniprésent et c’est sa vitalité qui l’emporte sur tout le reste : on est pris dans son tourbillon, ses cascades, parfois mais rarement sa stagnation et bien plus souvent son emportement irrépressible. Visiblement le cinéaste a voulu que son film soit d’abord un hommage à l’oued qui est son personnage principal, et au ruissellement de l’eau qui explique l’incroyable verdeur du paysage. A part cela c’est aussi une rivière qui semble en plusieurs lieux complétement polluée, transformée en dépotoir d’ordures diverses, dont les tristement célèbres bouteilles de plastique qui sont le fléau de l’environnement, et en décharge à ciel ouvert, envahie par les rats.

La vallée de l’oued dans le village qui nous est montré illustre ce qu’on a beaucoup dit de la Mitidja dès l’époque coloniale, à savoir que c’est une région très privilégiée, dont la terre fertile permet d’abondantes récoltes, mais qui est aussi riche en troupeaux de chèvres et de moutons, de veaux parfois, et qui connaît ou a connu le développement de nombreuses petites entreprises telles que les minoteries grâce à l’eau qui fait marcher les moulins, ou bien encore l’élevage des abeilles et la fabrication du miel parfumé grâce aux orangers bien connus de la Mitidja. Le tout nourri par l’humidité de l’oued et la brume qui s’en dégage, donnant lieu à de très belles photos du talentueux cinéaste.

Le sentiment qui s’en dégage est complexe, comme s’il s’agissait le plus souvent de ce que ce pays a été ou pourrait être, alors qu’en fait, au présent, il est pour une bonne part un champ de ruines, laissées par les massacres et les destructions imbéciles de la décennie ravagée par le terrorisme. Des hommes courageux se sont mis au travail, mais on mesure sans peine, à voir l’état des lieux, l’énormité du travail qu’ils ont ou auront à faire. Bien que la critique, le plus souvent, reste assez discrète et non violente, on sent bien que tous et toutes dans le village se sentent abandonnés par le pouvoir, voir frustrés par cette absence totale de toute aide efficace et de tout recours. Parmi les plus faibles et les plus démunis, des vieilles femmes malades mais aussi des jeunes gens, dont on voit quelques exemples qui ont manifestement sombré dans la marginalité, non sans humour parfois mais un humour à l’algérienne, sur fond désespéré. La « débrouille » qui leur permet de survivre ne retire rien à leur lucidité. De l’espèce de grotte qui leur tient lieu d’habitat, ils ont, disent-ils plaisamment, vue sur l’oued, ce qui est vrai, et ils peuvent inviter de loin leurs semblables, désœuvrés comme eux, à venir les voir pour partager un peu d’un infâme alcool frelaté.

Cependant, ce n’est pas sur cette vision négative que le film se tient en arrêt. De la réalité quotidienne, il nous montre quelques aspects intéressants, tel que l’enseignement donné aux jeunes filles, alors même qu’on n’en espérait peut-être pas tant. L’école existe, les mères sont visiblement très soucieuses d’y conduire leurs enfants, ceux qu’on a l’occasion de voir par ailleurs dans leurs jeux semblent plein de santé, de vie et de gaîté. On comprend ceux qui se plaignent mais on écoute aussi avec intérêt ce que dit un homme plus âgé, qui a connu l’époque coloniale : de toute façon, le présent est meilleur, c’est pour lui une évidence dont il est convaincu. Et c’est l’occasion de rappeler qu’Abdenour Zahzah est un grand admirateur de Frantz Fanon, un homme de Blida comme lui, auquel il a consacré un film. El Oued l’oued se ressent de l’attachement qu’il porte à cette région, un attachement dont la force est de n’être ni régionaliste, ni nationaliste et dont le revers n’est jamais la haine des autres. De son film, et sans que cela soit jamais dit explicitement, il ressort une vérité de type poétique qui s’exprime à travers les images de la beauté naturelle, fraîcheur et diversité de la végétation omniprésente, ce qui nous ramène au point de départ, l’immersion dans l’oued, sans idéologie ni idéalisation.

Cependant, ce n’est pas sur cette vision négative que le film se tient en arrêt. De la réalité quotidienne, il nous montre quelques aspects intéressants, tel que l’enseignement donné aux jeunes filles, alors même qu’on n’en espérait peut-être pas tant. L’école existe, les mères sont visiblement très soucieuses d’y conduire leurs enfants, ceux qu’on a l’occasion de voir par ailleurs dans leurs jeux semblent plein de santé, de vie et de gaîté. On comprend ceux qui se plaignent mais on écoute aussi avec intérêt ce que dit un homme plus âgé, qui a connu l’époque coloniale : de toute façon, le présent est meilleur, c’est pour lui une évidence dont il est convaincu. Et c’est l’occasion de rappeler qu’Abdenour Zahzah est un grand admirateur de Frantz Fanon, un homme de Blida comme lui, auquel il a consacré un film. El Oued l’oued se ressent de l’attachement qu’il porte à cette région, un attachement dont la force est de n’être ni régionaliste, ni nationaliste et dont le revers n’est jamais la haine des autres. De son film, et sans que cela soit jamais dit explicitement, il ressort une vérité de type poétique qui s’exprime à travers les images de la beauté naturelle, fraîcheur et diversité de la végétation omniprésente, ce qui nous ramène au point de départ, l’immersion dans l’oued, sans idéologie ni idéalisation.

Le réalisateur se garde bien d’être un homme d’idées, ce qui ne l’empêche évidemment pas de penser, de sentir, et selon toute vraisemblance, de comprendre fort bien les critiques qu’il entend, mais il est trop modeste pour croire qu’il lui appartient de les exprimer à titre personnel. Dans un film comme celui-ci, il donne la parole à un nombre non négligeable de personnes qu’il a eu à cœur de rencontrer, et dont plusieurs forcent l’admiration et le respect.

Et c’est cela qui compte, plus que ce qui se passe ailleurs, là où va cette route importante, qu’on aperçoit régulièrement dans la distance, conduisant camions et voitures vers un supposé centre qu’on ne voit pas. L’image de la route est récurrente, elle est toujours la même, et pas plus que les habitants du village on n’a envie de savoir ce qu’il en est du lieu, la capitale, vers lequel elle va. Le bonheur n’est sans doute pas au village, on a eu la preuve du contraire, mais le réalisateur semble tout de même nous dire que s’il y a un salut quelque part, ce serait plutôt là !

Denise Brahimi

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.