Lettre culturelle franco-maghrébine #47

ÉDITO

Nous avons choisi ce mois-ci de vous proposer des œuvres de genres assez variés, dans l’idée que chacun et chacune saurait y trouver son bien.

Comme toujours, la littérature est représentée par quelques romans, qui font une part plus ou moins grande à l’autobiographie, en référence à l’Histoire avec un grand H ; sans exclure la fantaisie imaginative,

même sur un thème aussi brûlant que les tentatives de migrants en Méditerranée.

Mais nous n’avons pas oublié pour autant le cinéma et la bande dessinée, genres qui ont leurs moyens bien à eux de séduire les esprits et le cœurs.

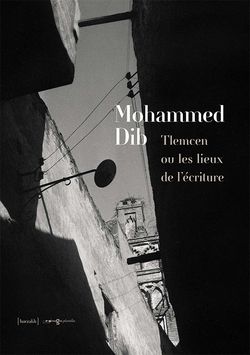

Cependant, ce qui nous est apparu comme l’événement de ce mois-ci est notre présentation du livre repris par les éditions Barzakh d’Alger, qui comporte à la fois des photos et un texte de Mohamed Dib lui-même

et qui s’intitule « Tlemcen ou les lieux de l’écriture ». C’est notre moyen de participer à la commémoration de son centenaire, Mohammed Dib étant né à Tlemcen en 1920.

Et nous souhaitons vivement recevoir vos commentaires de certaines de ces photos (à votre choix ) pour les publier dans nos prochaines « Lettres ».

Denise Brahimi

« TLEMCEN OU LES LIEUX DE L’ECRITURE » de Mohammed Dib , co-édition éditions Barzakh 2020, éditions Images Plurielles 2020

Ce livre est une réédition modifiée de celui qui fut édité en 1994 par La Revue noire.

Il est clair que la reprise de cette œuvre atypique fait partie des différents hommages consacrés à Mohammed Dib en cette année 2020 qui est celle de son centenaire. Le titre du recueil (photos de 1946 et texte de 1993) donne une indication précieuse sur les rapports que l’auteur entretenait avec Tlemcen, ville de sa naissance. Précieuse parce qu’il lui est arrivé de tenir sur cette ville des propos sévères et négatifs, alors qu’en l’associant à son écriture, il lui reconnaissait au contraire le rôle le plus positif qui soit.

Faut-il penser qu’en photographiant sa ville en 1946, Dib voulait inscrire Tlemcen au plus profond de son passé, un passé d’autant plus cher à son cœur que définitivement révolu. Il est vrai qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, beaucoup de gens ont eu la sensation que ces cinq ou six années avaient enterré définitivement ce qu’on s’est mis en effet à appeler l’avant-guerre, avec le sentiment qu’un tout autre monde désormais lui succédait. Cependant, lorsqu’il prend cet ensemble de photos, Mohammed Dib n’a encore que vingt-six ans ; s’il pense déjà à son passé, c’est-à-dire à son enfance, cela ne peut être qu’un passé tout à fait proche et si l’on peut dire les choses ainsi, présent dans son regard de photographe, sous-jacent aux clichés qu’il prend.

Faut-il penser qu’en photographiant sa ville en 1946, Dib voulait inscrire Tlemcen au plus profond de son passé, un passé d’autant plus cher à son cœur que définitivement révolu. Il est vrai qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, beaucoup de gens ont eu la sensation que ces cinq ou six années avaient enterré définitivement ce qu’on s’est mis en effet à appeler l’avant-guerre, avec le sentiment qu’un tout autre monde désormais lui succédait. Cependant, lorsqu’il prend cet ensemble de photos, Mohammed Dib n’a encore que vingt-six ans ; s’il pense déjà à son passé, c’est-à-dire à son enfance, cela ne peut être qu’un passé tout à fait proche et si l’on peut dire les choses ainsi, présent dans son regard de photographe, sous-jacent aux clichés qu’il prend.

Il en va tout autrement pour les textes qu’il écrit en 1993, à l’autre bout de sa vie, dix ans avant sa mort. Le livre que les éditions Barzakh mettent sous nos yeux est plus complexe qu’il n’y paraît, puisque de 46 à 93, ce sont presque cinquante ans de sa vie d’écrivain qui séparent les images et le texte, l’immédiateté ou au contraire le recul du temps. La conscience de cet écart implique une certaine manière de lire « Tlemcen ou les lieux de l’écriture », sans ôter quoi que ce soit de son émouvante pertinence à la préface écrite pour cette réédition par Waciny Laredj : autre écrivain, autre Tlemcénien , qui connaît autant que Dib lui-même les espaces ou lieux irremplaçables dont l’écriture de Dib s’est nourrie (ce que Dib souligne souligne lui-même en insérant dans son texte certains extraits de ses propres livres).

Rien ne prouve qu’un écrivain soit le mieux placé pour apprécier l’imprégnation de son œuvre par certains lieux, et sans doute serait-il un peu trop sommaire, ou un peu trop brutal, d’affirmer que son écriture a été inspirée par tel ou tel lieu . En revanche il faut être écrivain soi-même pour savoir à quel point on ne peut pas dire le contraire non plus : quelque chose a pu se passer, même et surtout inconsciemment : du réel à l’écriture, souvenirs et désirs sont également à l’œuvre dans cette transmutation, terme par lequel Baudelaire désigne l’alchimie poétique — or Mohammed Dib n’est-il pas lui-même poète autant que romancier !

Au début du recueil, Dib écrit quelques lignes intitulées « Les lieux de l’écriture » où il évoque cette saisie du monde très particulière qu’opère la littérature, et les conditions nécessaires pour que ce miracle ou cette magie ait lieu (dans la transmutation, c’est bien de magie qu’il s’agit). Il y faut, dit-il, un recul par rapport au monde, une distance et un creux—on pourrait dire aussi un creuset—dans lequel l’œuvre va s’élaborer.

Une autre image de ce creuset pourrait être le patio, auquel Dib consacre de très belles pages : cour intérieure, cœur et centre de la maison, le patio permet à l’écrivain d’être à la fois à part et parmi les autres, dans le lieu de la plus grande sociabilité, où son écriture n’en garde pas moins tout son mystère : elle est, nous dit-il incompréhensible pour les femmes qui le regardent écrire et qui lui prêtant d’autant plus une vertu magique au point qu’elles songent à en faire des amulettes !

Les lieux de l’écriture, ce pourrait être, dit de manière plus suggestive et moins délimitée, « Les voies de l’écriture », formule récurrente qui est le fil directeur d’un ensemble de fragments. Le mot « voies » y est certes une métaphore, mais en l’exploitant et en la poursuivant, Mohammed Dib va loin dans le chemin des découvertes, puisque tel est le mot qu’il emploie lui-même non sans une sorte d’émerveillement (et c’est en cela aussi qu’il est un enfant) : en écrivant, dit-il, il s’embarque vers des terres inconnues, de découverte en découverte, et plus il pousse vers l’avant dans cet inconnu, plus il retourne vers lui-même. Ce sont là, ajoute-t-il sans autre commentaire, les voies de l’écriture, celles qui vont « au bout de la route sans bout », là où « l’identité se révèle en tant qu’altérité. »

A nous de conclure : oui, nous sommes à Tlemcen mais à condition d’admettre que les lieux comme Dib les conçoit ne sont pas de ceux qui enferment. Ceux dont il nous parle sont des lieux bien réels et d’ailleurs fort bien décrits, mais ils ont en plus cette étonnante particularité d’être « traversés par le cosmos » c’est lui qui le dit. Pas étonnant que dans un autre fragment du recueil, il soit question des contes des Mille et une nuits qu’on pouvait entendre dans son enfance à la porte Sidi Boumédiène. La magie n’est jamais loin et c’est dans l’écriture que le très rationnel écrivain espère avoir, peut-être, une chance de la trouver.

A nous de conclure : oui, nous sommes à Tlemcen mais à condition d’admettre que les lieux comme Dib les conçoit ne sont pas de ceux qui enferment. Ceux dont il nous parle sont des lieux bien réels et d’ailleurs fort bien décrits, mais ils ont en plus cette étonnante particularité d’être « traversés par le cosmos » c’est lui qui le dit. Pas étonnant que dans un autre fragment du recueil, il soit question des contes des Mille et une nuits qu’on pouvait entendre dans son enfance à la porte Sidi Boumédiène. La magie n’est jamais loin et c’est dans l’écriture que le très rationnel écrivain espère avoir, peut-être, une chance de la trouver.

Il nous la fait éprouver par la manière dont il décrit les fêtes et divertissements populaires, sans folklore mais en évoquant le sentiment exaltant d’y participer. On comprend à ces moments-là que cette sorte d’émotion qu’il dit éprouver n’empêche en rien l’existence, chez un même homme, de la rationalité. Dans son évocation de Tlemcen, Dib parvient à réunir les deux bouts de la chaîne, et l’on a envie d’en parler comme d’une transparente complexité. Il nous faut comprendre ce paradoxe car la coexistence des deux termes opposés est sans doute l’essence de sa personnalité et nous entraîne du côté du rêve plutôt que de nous attacher à la réalité :

Tlemcen, ville bien réelle où il est né, mais aussi Tlemcen comme lieu de l’utopie (ce qui ne se trouve en aucun lieu), c’est une des voies d’accès à l’écrivain Dib pour qui la vérité reste insaisissable et impossible à localiser.

Denise Brahimi

Vous trouverez ci-dessous 12 photographies issues du livre et aimablement mises à notre disposition par Abed Abidat, co-éditeur. Nous vous proposons de nous adresser votre commentaire (une 1/2 page) sur l’une de ces photos que vous choisirez, et si vous le souhaitez la photo et votre commentaire seront publiés dans une de nos prochaines lettre. Ces publications s’échelonneront dans les prochains mois, prolongeant ainsi notre hommage à ce grand écrivain.

Michel Wilson

« LES FLEUVES IMPASSIBLES » de Akram el Kebir , Alger, APIC, 2019

Non seulement l’auteur emprunte son titre à Rimbaud, mais il cite Le Bateau ivre dans le corps de son récit, témoignant par là de son goût pour un style et des références littéraires, de manière d’autant plus remarquable que par ailleurs il adopte aussi fréquemment une manière très populaire de s’exprimer, surtout dans les dialogues, évidemment— ses trois personnages principaux, dont Zaki, appartenant au petit peuple d’Oran. Visiblement cet écrivain aime jouer avec le langage et il fait en sorte que ce plaisir soit partagé par ses lecteurs.

En matière de titre, il s’est montré plusieurs fois facétieux dans son œuvre antérieure, intitulant son roman de 2003 : « Et si on ne donnait pas de titre à ce livre ? Histoire d’en rire », ou encore publiant deux ans plus tard : « N’achetez pas ce livre, c’est une grosse arnaque ».

En matière de titre, il s’est montré plusieurs fois facétieux dans son œuvre antérieure, intitulant son roman de 2003 : « Et si on ne donnait pas de titre à ce livre ? Histoire d’en rire », ou encore publiant deux ans plus tard : « N’achetez pas ce livre, c’est une grosse arnaque ».

On voit par là que, quoi qu’il raconte, l’auteur a pris le parti d’en rire, et c’est un parti pris délibéré voire provocateur et paradoxal comme il apparaît clairement dans « Les Fleuves impassibles » dont le ton rompt de manière étonnante avec le sujet traité. En effet, alors que l’aventure dans laquelle Zaki lance un certain nombre de ses compagnons fait partie des plus tragiques de notre époque, puisqu’il s’agit de la tentative des « harragas » pour fuir clandestinement leur pays fût-ce au péril de leur vie, la fuite du petit groupe embarqué par Zaki de la manière la plus improbable qui soit est racontée de manière tout à fait rocambolesque, avec la plus grande désinvolture. Elle regorge d’épisodes et de personnages drolatiques et se déroule sans qu’il y ait mort d’homme, le parti pris de non violence étant à peu près le seul principe de Zaki en toute cette affaire—et de fait, c’est à peine si un ou deux coups de poings imprévus sont échangés.

Il y a dans cette manière de procéder une grande originalité de la part d’Akram el Kébir et il réalise un tour de force qui témoigne de sa virtuosité. Car en même temps qu’il se tient au parti pris d’être amusant, il s’implique dans un autre qui est politique, idéologique, humaniste etc. Celui-ci consiste à soutenir les harragas, à justifier leur entreprise et à leur attirer la sympathie (celle d’une bonne partie de la population oranaise en tout cas et celle des lecteurs aussi).

On peut même dire que son récit est picaresque (le « picaro » espagnol est un peu voyou mais pas bien méchant) et aussi pittoresque, haut en couleur comme les propos qui se tiennent au « café des deux mégots » tenu par Zaki ; d’autant qu’un nombre non négligeable des personnages sont d’incorrigibles poivrots, mais il nous est bien expliqué qu’ils ont ou se donnent d’excellentes raisons pour cela. Les bêtises qu’ils font, dont la tentative de détourner un bateau pour fuir vers l’Espagne, sont présentées sous un jour sympathique, et c’est de manière exceptionnelle qu’un ou deux vrais malfrats essaient de s’introduire dans leurs rangs. On a plusieurs fois l’impression de se mouvoir dans ce qui pourrait être une bande dessinée dont les héros, une bande de bras cassés, ont pour univers habituel quelques bistrots connus de la ville d’Oran (l’auteur en donne des descriptions qui semblent bien documentées !). Pour autant on ne dira pas que ce sont des  caricatures ou des fantoches, la manière d’Akram el Kébir consiste à donner une histoire et un caractère à tous les personnages qui passent dans son récit, y compris les personnages dits secondaires mais qui ne sont pas pour autant sacrifiés : du moment qu’ils se trouvent mêlés à l’action, même si c’est par l’effet d’un pur hasard, ils ont droit à « être racontés » comme les autres et non sans détails. Aussi ne sent-on que très peu dans ce roman le poids de la hiérarchie sociale sur les rapports entre classes. Le poids véritable et senti comme insupportable est celui de la hiérarchie politique, il y a ceux qui ont le pouvoir et contre lesquels les autres ne peuvent rien.

caricatures ou des fantoches, la manière d’Akram el Kébir consiste à donner une histoire et un caractère à tous les personnages qui passent dans son récit, y compris les personnages dits secondaires mais qui ne sont pas pour autant sacrifiés : du moment qu’ils se trouvent mêlés à l’action, même si c’est par l’effet d’un pur hasard, ils ont droit à « être racontés » comme les autres et non sans détails. Aussi ne sent-on que très peu dans ce roman le poids de la hiérarchie sociale sur les rapports entre classes. Le poids véritable et senti comme insupportable est celui de la hiérarchie politique, il y a ceux qui ont le pouvoir et contre lesquels les autres ne peuvent rien.

Mais c’est peut-être parler trop vite, ou parler au passé, car la fin du livre ouvre d’autres perspectives. Le roman est daté de telle manière que son dénouement, au moment où Zaki se retrouve libre après six mois de prison, coïncide juste avec les premières grandes manifestations du hirak, en sorte que Zaki n’en croit pas ses yeux. C’est aussi le moment où l’action romanesque rejoint le moment de l’écriture, en sorte que le livre reste ouvert mais sur quel espoir : un espoir inespéré si l’on ose dire !

A certains moments, « les fleuves impassibles » ont l’air d’être une farce ce qui n’est nullement désagréable, mais donnerait à croire que les ambitions du livre sont limitées. En fait ces limites sont aussi, partiellement, un leurre, on s’y laisse prendre par plaisir, et parce que l’auteur, du moins pour son public algérien, n’a pas besoin de développer : l’ennui quotidien, l’absence de toute perspective, la stagnation due à l’incompétence du gouvernement (et sans doute à sa corruption), tout le monde connaît les maux que le livre présuppose et qu’il explicite ici ou là ; et si le hirak, plutôt que le whisky (à gogo), en était le soulagement ?

Denise Brahimi

« TERRE DE MA MERE » de Djillali Bencheikh et Sophie Colliex, éditions Chèvre-feuille étoilée, 2019

C’est un livre à deux voix ou à quatre mains, dont l’objet est précisément de se présenter sous cette forme un peu inhabituelle, deux regards qui se croisent, disent les auteurs, et pour qui les lit, l‘impression est encore un peu plus complexe ; on ne saurait dire que les deux voix se croisent en ce sens qu’elle sont décalées et que chacune suit son propre cours, et qu’elles semblent le plus souvent juxtaposées, sans essayer de se répondre l’une à l’autre comme dans un dialogue ordinaire, du modèle le plus attendu. Il est bien vrai qu’on les lit avec en effet la conviction qu’elles se répondent mais en suivant chacune son propre cours—c’est-à-dire en suivant les préoccupations personnelles et profondes qui sont propres à chaque protagoniste de ces récits et de ces réflexions.

C’est un livre à deux voix ou à quatre mains, dont l’objet est précisément de se présenter sous cette forme un peu inhabituelle, deux regards qui se croisent, disent les auteurs, et pour qui les lit, l‘impression est encore un peu plus complexe ; on ne saurait dire que les deux voix se croisent en ce sens qu’elle sont décalées et que chacune suit son propre cours, et qu’elles semblent le plus souvent juxtaposées, sans essayer de se répondre l’une à l’autre comme dans un dialogue ordinaire, du modèle le plus attendu. Il est bien vrai qu’on les lit avec en effet la conviction qu’elles se répondent mais en suivant chacune son propre cours—c’est-à-dire en suivant les préoccupations personnelles et profondes qui sont propres à chaque protagoniste de ces récits et de ces réflexions.

Le décalage qu’il y a entre les deux est d’abord une question d’âge, tout à fait déterminante pour situer l’arrière-plan historique. Sophie Colliex dont les parents sont des Pieds-Noirs, ne peut vraiment prétendre qu’elle appartient à cette communauté puisqu’elle est née précisément au moment où celle-ci cessait d’exister, du moins en tant que composante de la population algérienne ; pour ses parents et pour elle-même le pays d’accueil a été la Suisse, et Genève qui n’a cessé d’être son lieu, c’est-à-dire celui d’où elle pense et d’où elle écrit, ce qui n’empêche que l’une et l’autre de ces activités la ramènent sans cesse à l’Algérie qu’elle n’a pas connue.

Djilali Bencheikh, sensiblement plus âgé, est lui originaire d’Algérie, mais l’histoire politique qui caractérise ce pays depuis l’indépendance fait qu’il ne peut envisager d’y retourner. Ce retour impensable est évidemment au cœur de ses préoccupations, de l’Algérie on pourrait dire qu’il ne la connaît que trop, et c’est ce qui l’oppose plusieurs fois au cours de leur supposé dialogue à Sophie Colliex qui elle, décidément ne la connaît toujours pas. Leur livre est fondé sur cet écart à dire vrai original entre les désirs de l’une et les mises en garde de l’autre. Lui, qui est Algérien, se refuse à partager son désir d’Algérie à elle, parce qu’il le juge fondé sur des ignorances et des illusions, c’est-à-dire infondé plutôt que fondé. Et elle a un peu de mal à comprendre les réticences et les méfiances d’un homme qui devrait plutôt avoir l’assurance d’un homme appartenant, depuis 1962, au parti du vainqueur. Ni l’un ni l’autre, d’ailleurs ne parle en termes de vainqueur ou de vaincu, mais pourtant on sent chez elle une sorte de peur résiduelle, qui ne peut venir d’une expérience qu’elle n’a pas eue personnellement mais qui sans doute, d’une façon forcément obscure, lui vient de l’héritage mental et affectif transmis par ses parents. Et pour ce qui est de ce qu’il dit, lui, il devient évident, au fur et à mesure qu’on avance dans le livre, que son sentiment dominant, très négatif, est une sorte de colère et d’amertume sur la manière dont l’Algérie a été gérée par ses chefs depuis l’indépendance.

Djilali Bencheikh, sensiblement plus âgé, est lui originaire d’Algérie, mais l’histoire politique qui caractérise ce pays depuis l’indépendance fait qu’il ne peut envisager d’y retourner. Ce retour impensable est évidemment au cœur de ses préoccupations, de l’Algérie on pourrait dire qu’il ne la connaît que trop, et c’est ce qui l’oppose plusieurs fois au cours de leur supposé dialogue à Sophie Colliex qui elle, décidément ne la connaît toujours pas. Leur livre est fondé sur cet écart à dire vrai original entre les désirs de l’une et les mises en garde de l’autre. Lui, qui est Algérien, se refuse à partager son désir d’Algérie à elle, parce qu’il le juge fondé sur des ignorances et des illusions, c’est-à-dire infondé plutôt que fondé. Et elle a un peu de mal à comprendre les réticences et les méfiances d’un homme qui devrait plutôt avoir l’assurance d’un homme appartenant, depuis 1962, au parti du vainqueur. Ni l’un ni l’autre, d’ailleurs ne parle en termes de vainqueur ou de vaincu, mais pourtant on sent chez elle une sorte de peur résiduelle, qui ne peut venir d’une expérience qu’elle n’a pas eue personnellement mais qui sans doute, d’une façon forcément obscure, lui vient de l’héritage mental et affectif transmis par ses parents. Et pour ce qui est de ce qu’il dit, lui, il devient évident, au fur et à mesure qu’on avance dans le livre, que son sentiment dominant, très négatif, est une sorte de colère et d’amertume sur la manière dont l’Algérie a été gérée par ses chefs depuis l’indépendance.

A aucun égard, donc, l’intérêt passionné pour l’Algérie qui est à la base de cet échange ne peut déboucher ni sur de l’enthousiasme ni sur de l’euphorie, alors même que, de manière paradoxale, c’est la passion pour ce même et unique pays qui est le moteur de leurs paroles et de leur échange épistolaire.

Finalement et malgré toutes les raisons factuelles de ce décalage dont il a été question, on finit par comprendre au cours du livre, qui n’est pas long, pourquoi ce double propos prend en un même ensemble au sens où l’on dit qu’un ciment prend, c’est-à-dire qu’il trouve son unité et se solidifie, non sans englober des éléments divers. Ce qui ne va pas de soi et ne peut se faire sans effort. Sophie raconte comment elle a travaillé pour acquérir les connaissances qui lui manquaient, explorant notamment des livres historiques et des documents d’archives, d’autant qu’avant « Terre de ma mère », elle a consacré un premier livre à l’Algérie, « L’enfant de Mers el-Kébir » paru en 2015 (et dont la Lettre de Coup de soleil a rendu compte en son temps). Djilali Algérien de France, a eu le temps et a fait l’effort de travailler en lui-même ce qu’il en est de cette double appartenance, forcément fusionnelle quoi qu’il en soit des ruptures et des griefs. Le rapprochement de Djilali et de  Sophie, plus que de leur histoire au sens strict, relevant de récits et de souvenirs conscientisés, met en œuvre des aspects de leur personnalité dont ils ignoraient peut-être l’existence et l’importance auparavant. Bien décidés à parler, et le faisant sans réticence ni secret, ils restent pourtant d’une grande discrétion —sans doute parce qu’ils sont pudiques et que leur sujet ne consiste pas en l’étalage de leur Moi, et plus encore parce que ce sont des écrivains, qui savent que tout ne peut être dit ni écrit, explicitement. Leur livre n’essaie pas d’instaurer des logiques ni des enchaînements, il s’emploie plutôt à faire émerger des fragments, susceptibles de trouver d’eux-mêmes et sans commentaires leur signification.

Sophie, plus que de leur histoire au sens strict, relevant de récits et de souvenirs conscientisés, met en œuvre des aspects de leur personnalité dont ils ignoraient peut-être l’existence et l’importance auparavant. Bien décidés à parler, et le faisant sans réticence ni secret, ils restent pourtant d’une grande discrétion —sans doute parce qu’ils sont pudiques et que leur sujet ne consiste pas en l’étalage de leur Moi, et plus encore parce que ce sont des écrivains, qui savent que tout ne peut être dit ni écrit, explicitement. Leur livre n’essaie pas d’instaurer des logiques ni des enchaînements, il s’emploie plutôt à faire émerger des fragments, susceptibles de trouver d’eux-mêmes et sans commentaires leur signification.

De quoi l’Algérie est-elle le nom ? Chacun des deux tourne autour de ce qu’elle signifie, pour elle et pour lui. Et sans doute, comme le dit Sophie aux dernières lignes du livre, n’est-il pas possible de remplacer cette recherche par des affirmations définitives et péremptoires. Mieux vaut, comme elle l’écrit de manière auto-ironique, tourner autour du pot que de casser le pot sous prétexte d’en finir. On a plaisir à se dire que « Terre de ma mère » est un livre qui a sans doute fait du bien à celui et à celle qui l’ont écrit.

Denise Brahimi

« MON PERE, CE TUEUR » de Thierry Crouzet (2019, La manufacture des livres)

Les témoignages d’appelés de la guerre d’Algérie ont donné depuis longtemps matière à de nombreux ouvrages, dans tous les genres littéraires. Ces dernières années voient apparaître des livres « filiaux », dans lesquels, avec une part plus ou moins grande de fiction, des filles et fils d’appelés reviennent sur le temps que des pères ont passé en Algérie, pendant ce long conflit aux blessures toujours vives. Nous avons dans notre lettre salué les livres de Brigitte Giraud (Un loup pour l’homme), et d’Alexis Jenni (Féroces infirmes).

Ce livre filial revendiqué de Thierry Crouzet prend toute sa place à leurs côtés. Un dialogue post mortem avec un père qui a terrifié l’enfant, et que le fils adulte retrouve et fait revivre dans toute sa complexité, y compris dans ses actes de guerre, jusque dans se ultimes moments.

Ce livre filial revendiqué de Thierry Crouzet prend toute sa place à leurs côtés. Un dialogue post mortem avec un père qui a terrifié l’enfant, et que le fils adulte retrouve et fait revivre dans toute sa complexité, y compris dans ses actes de guerre, jusque dans se ultimes moments.

Jim est le nom de guerre qui est donné au jeune homme de vingt ans lorsqu’il débarque en Algérie en 1956, venu de sa presqu’île de l’étang de Leucate où il chasse et pêche comme son père. Il a acquis de cette vie dans la nature un sens de l’observation et une habileté au tir qui vont être utilisés par l’armée. On l’affecte assez vite dans un des pitons de surveillance de la frontière marocaine.

L’attachement de Jim à cet univers lagunaire est décrit avec précision et sensualité. L’auteur excelle à nous faire ressentir les interactions entre les lieux, les paysages, et son personnage, dont la capacité à faire corps avec la nature qui l’entoure est un trait principal. Il ne pourra être question pour lui après guerre, de devenir autre chose qu’un chasseur pêcheur. Même s’il doit perdre pour cela la femme qu’il aime que ses parents ne voient pas mariée à un « homme de peu ». Jim est aussi le fils d’une mère violente et d’un père doux, et il a hérité de sa mère une sourde violence canalisée que son immersion dans un contexte de guerre sauvage va révéler pour longtemps. Cette violence que le fils écrivain sait présente en lui est une transmission intergénérationnelle.

Thierry Crouzet nous fait partager ce temps d’Algérie et le le vortex de sauvagerie dans laquelle sombrent inexorablement les hommes du fait des situations de guerre ou des circonstances qu’offrent ces temps hors contrôle.

Jim le chasseur devient peu à peu Jim le tueur. Pas un tueur sanguinaire, un homme apte à tuer, mais confronté à la peur, l’horreur des amis massacrés, des trahisons, des ordres aveugles. Cette guerre de la frontière est une guerre nocturne, une guerre d’assassins où tous les coups sont permis. A l’est de l’oued Kiss combattants FLN et combattants français meurent en nombre. Et les survivants ramènent chez eux les blessures de tous ordres qu’ils y ont récoltées. Et les haines qu’on a su créer en eux. En une nuit terrible, la relative indifférence teintée de dégoût que ressentait Jim pour les misérables villageois qu’il croise au fil de ses missions fait place à une absorption de la propagande raciste du milieu pied noir ou militaire. « Il a oublié le spectacle des mechtas misérables… Tous ces malheurs, il en a été le témoin au point d’en être malade. La veille il éprouvait encore de la compassion pour Amar Rabah, leur prisonnier. En une nuit tout a basculé ».

Pour Jim, cette guerre lui vaudra d’être devenu un tueur, qui sera désormais à son retour un chasseur compulsif , mais aussi un père paradoxal, aimant et généreux, tout aussi capable de menacer sa famille de son pistolet un jour où sa femme parle de quitter la maison. Un père dont le fils unique se méfie et se protège, une relation filiale impossible que seule la mort viendra ré-enrichir.

Thierry Crouzet a puisé dans les documents et carnets légués par son père, après sa mort, dans des publications et témoignages de la DBFM, son unité d’affectation, pour retracer ce temps militaire. Le résultat est étonnamment réaliste et fait intimement partager au lecteur les émotions, les terreurs, les situations auxquelles ce jeune homme de vingt ans est confronté de manière répétitive.

Thierry Crouzet a puisé dans les documents et carnets légués par son père, après sa mort, dans des publications et témoignages de la DBFM, son unité d’affectation, pour retracer ce temps militaire. Le résultat est étonnamment réaliste et fait intimement partager au lecteur les émotions, les terreurs, les situations auxquelles ce jeune homme de vingt ans est confronté de manière répétitive.

Au moment de la fin de vie de son père et après sa mort l’auteur se livrera à une enquête sur les chocs post traumatiques reçus qui n’auront jamais été traités et qui vont faire des soixante années après l’Algérie, et tout particulièrement les dernières ce qui apparaît comme un terrible gâchis. Chocs psychiques et probablement traumatismes physiques causés par les déflagrations qu’il a subies plusieurs fois. L’ancien journaliste pointe ici derrière le romancier.

Le lecteur reste troublé par ce dialogue post mortem entre un fils et son père. Le titre du livre évoque le célèbre poème de Victor Hugo « Après la bataille », mais le « héros au sourire si doux » est ici un triste tueur, qui va devenir un viandard, capable de s’acoquiner avec un assassin qui fera la une des journaux.

Le portrait navré qu’il fait de son père montre aussi que les choses auraient pu être tout autres si les circonstances l’avaient permis. Il y a de l’amour filial à chaque page. Le père a laissé un message à son fils dont ce dernier retarde la lecture jusqu’à la fin du livre, de peur d’être déçu, comme une question sans réponse. Ce dernier élément rappelle une situation presque identique du livre « Profession du père » de Sorj Chalandon.

Mais nous savons à la fin du livre que Thierry Crouzet lira ce texte. Et nous espérons qu’il n’en sera pas déçu.

Michel Wilson

« ALGERIE UNE GUERRE FRANCAISE » Bande dessinée de Richelle et Buscaglia, Tomes 1 et 2, éditions Glénat 2019 et 2020

Richelle

Le scénariste Philippe Richelle et le dessinateur Alfio Buscaglia nous ont offert les deux premiers opus d’une saga en cinq tomes couvrant la période de novembre 1943 à 1962, à cheval sur la France et l’Algérie. Des destins, des vies s’entremêlent dans cette période où les guerres prennent plus de place que les temps de paix, et où des personnages très divers vivent, grandissent, vieillissent, aiment ou meurent dans les secousses de ces temps difficiles.

Les auteurs peignent une galerie de personnages qui évoquent de façon crédible mais aussi pédagogique les multiples situations qui ont été celles des protagonistes de cette époque.

Le scenario et le très réaliste et élégant dessin donnent vie à ces héros, qui évitent les archétypes grâce à la description assez fouillée de leurs caractères, de leurs attitudes dans la vie, de leurs histoires personnelles qui

façonnent leur psychologie. Chaque personnage incarne une facette des différentes attitudes qui se sont côtoyées pendant cette période s’étendant pour les deux premiers tomes de 1943 à 1956. Les Algériens vont de l’ancien combattant pro-français, au caïd aux

Buscaglia

ordres du pouvoir colonial, à tous les niveaux de l’engagement pour l’indépendance. Côté français, on voit aussi bien l’intelligentsia « zazou » de Saint Germain des Près, le grand colonat, le milieu pied noir d’extrême droite, mais aussi les petites gens de Bab el Oued navrés de voir les Algériens privés de droits, les flics barbouzes qui organisent assassinats, l’attentat de la rue de Thèbes, des français de France qui ne parviennent pas à faire entendre leur point de vue favorable aux droits des Algériens, quelques pieds noirs libéraux…

Les personnages de fiction croisent les personnages de l’histoire, Larbi Ben Mehidi, Yacef Saadi…

Les personnages de fiction croisent les personnages de l’histoire, Larbi Ben Mehidi, Yacef Saadi…

La documentation historique est certainement méticuleuse, et le déroulement des deux albums nous donne à vivre de l’intérieur les événements historiques sans laborieuses explications. Le langage de la bande dessinée donne là toute sa capacité à entremêler faits historiques et trajectoires individuelles, permettant de comprendre comment ces faits se sont déroulés et comment ils ont été vécus à l’époque par les uns et les autres. Comme le permet un récit qui prend son temps, chaque personnage prend peu à peu une épaisseur, une vie tout à fait crédibles. Une lecture attentive permet de déceler de toutes petites erreurs historiques, qui n’enlèvent rien à la valeur de l’ouvrage : parlait on de « pieds-noirs » dès cette époque de 1956 ? Administrait-on du paracétamol pour (mal) soigner un prisonnier algérien ? Minuscules approximations qui font sursauter le lecteur ou la lectrice plongés dans l’histoire pour leur faire réaliser que le récit est écrit aujourd’hui.

Nous attendons avec impatience la suite des expériences de vie de Mo, Paul, Loulou, André, Fiona… tous amis et amies d’enfance. Ils ont à peine plus de vingt ans à la fin du second tome et entrent, chacun différemment, en Algérie ou en France, dans une phase de leur vie qu’on devine potentiellement dramatique. L’écriture du scenario est habile, nous faisant passer d’un personnage, d’un lieu, d’une époque à l’autre.

Nous attendons avec impatience la suite des expériences de vie de Mo, Paul, Loulou, André, Fiona… tous amis et amies d’enfance. Ils ont à peine plus de vingt ans à la fin du second tome et entrent, chacun différemment, en Algérie ou en France, dans une phase de leur vie qu’on devine potentiellement dramatique. L’écriture du scenario est habile, nous faisant passer d’un personnage, d’un lieu, d’une époque à l’autre.

La guerre d’Algérie continue de nourrir la création, en littérature, en bande dessinée, au cinéma ou au théâtre. Sans oublier évidemment les travaux de chercheur.e.s qui continuent à alimenter la connaissance de cette période et de ses séquelles actuelles.

Pour la création dessinée, Richelle et Buscaglia prennent place aux côtés des meilleurs et des plus ambitieux, au moins dans ces deux premiers albums. Dire que nous attendons impatiemment les prochains comme nous l’avons fait pour Jacques Ferrandez, pour Lax et Giroud ou pour la saga L’or et le sang, sur la Guerre du Rif, montre à quel niveau d’estime l’auteur de ces lignes place ces deux albums.

Puissent les suivants être aussi bons !

Michel Wilson

« LA MAQUISARDE», film de Nora Hamdi, 2019

Le film de Nora Hamdi (comme son livre dont le scénario a été tiré), pourrait porter le même titre mais au pluriel, tant il est vrai qu’une bonne part de sa signification vient du fait que la réalisatrice nous montre non pas une mais deux maquisardes, l’une française, qui a été dans la Résistance pendant la Deuxième guerre mondiale, l’autre algérienne, petite paysanne de la montagne kabyle, dont toute la famille se trouve impliquée dans la guerre d’indépendance, entre 1954 et 1962. Par l’un de ces hasards qui n’en est pas un, elles se retrouvent toutes les deux détenues par un groupe de militaires français qui semblent avoir sur elles ainsi que sur d’autres maquisardes enfermées au même lieu, pouvoir de vie et de mort, de mort surtout.

L’écart d’âge entre elles deux n’est pas considérable, ce qui est tout à fait plausible puisque une dizaine d’années seulement séparent la fin de la première des deux guerres et le début de l’autre (1944-1954).

L’écart d’âge entre elles deux n’est pas considérable, ce qui est tout à fait plausible puisque une dizaine d’années seulement séparent la fin de la première des deux guerres et le début de l’autre (1944-1954).

Il n’est pas seulement sous-entendu, mais dit de façon tout à fait évidente et claire, que la résistance des femmes à l’invasion et à l’oppression est un fait constant, même s’il est aussi constamment minimisé. Raison pour laquelle l’une des nombreuses tâches que se donnent les féministes est de le ramener dans la mémoire collective— à quoi s’ajoute une motivation propre à Nora Hamdi, car c’est sa mère qui fut la très jeune Maquisarde dont le film raconte l’histoire et fait le portrait, joignant sans doute une part d’imagination ou de fiction à la reconstitution appuyée sur des faits. Ces retrouvailles avec une jeune figure maternelle expliquent sûrement le climat de tendresse qui se dégage du film, alors même que les faits racontés sont des plus violents.

Le féminisme de La Maquisarde se dit de façon assez subtile, et l’on sait gré à la réalisatrice de ne pas avoir pris pour but la dénonciation de la violence masculine et de la propension à l’exercer contre les femmes. Il est évident qu’à une exception près, les militaires français qui agissent dans ce film le font avec une brutalité qu’on pourrait appeler, sans pour autant l’excuser, une brutalité de soldat. Le racisme dans leurs propos s’exprime on ne peut plus librement, sans qu’on puisse dire pour autant qu’ils ménagent leur détenue française plus que les autres qui sont algériennes. Et finalement, alors même qu’ils les tuent on ne peut pas dire non plus qu’ils s’acharnent contre elles avec haine : ils sont monstrueux, si l’on peut dire les choses ainsi, tout naturellement.

En plus de l’inspiration féministe, on touche là à un autre aspect du film qui loin d’attiser la haine, forcément raciale dans des circonstances comme celles-là, obéit à une autre intention et s’emploie à diffuser un autre sentiment. Bien que les violences entraînées par la guerre soient au cœur des images qui nous sont montrées, c’est toujours la guerre elle-même qui est incriminée et non la méchanceté des hommes, ou d’une catégorie d’hommes. On le comprend d’emblée, dès le commencement du film, quand la petite paysanne, se trouvant obligée malgré elle de suivre les fellaghas au maquis, affirme de tout son pouvoir qu’elle déteste la guerre et ne voudrait surtout pas y participer. C’est sûrement une grande différence entre La Maquisarde et la plupart de ceux qu’on appelle les films de guerre consacrés à la Guerre d’Algérie. On y constate en général que de part et d’autre et qu’ils en soient convaincus ou non, les combattants arrivent à se persuader que leurs adversaires sont parfaitement haïssables et qu’on ne saurait consacrer trop d’énergie à les exterminer. Reste après l’issue de la guerre quelle qu’elle soit, une immense rancœur qui pour être tue n’en est que plus virulente dans la détestation de l’ennemi.

A l’opposé de ces amertumes, Nora Hamdi a choisi de mettre sourire, rire et joie rayonnante à la fin de son film, lorsque la jeune fille libérée de manière inattendue et inespérée, semble avoir oublié toutes les horreurs qu’elle-même et les autres ont subies. Se retrouver libre et en vie après s’être crue condamnée à mort est évidemment une raison suffisante d’éprouver cette joie, mais grâce à ce qu’on a compris dans des épisodes antérieurs du film, on ne peut douter qu’elle ait une raison supplémentaire, plus intime et inexprimable : elle a été libérée par le jeune soldat français qui pouvait faire d’elle ce qu’il voulait, et qui a fait un autre choix.

A l’opposé de ces amertumes, Nora Hamdi a choisi de mettre sourire, rire et joie rayonnante à la fin de son film, lorsque la jeune fille libérée de manière inattendue et inespérée, semble avoir oublié toutes les horreurs qu’elle-même et les autres ont subies. Se retrouver libre et en vie après s’être crue condamnée à mort est évidemment une raison suffisante d’éprouver cette joie, mais grâce à ce qu’on a compris dans des épisodes antérieurs du film, on ne peut douter qu’elle ait une raison supplémentaire, plus intime et inexprimable : elle a été libérée par le jeune soldat français qui pouvait faire d’elle ce qu’il voulait, et qui a fait un autre choix.

Le mérite de la réalisatrice est de ne pas hausser le ton et de garder une simplicité, une délicatesse étrangère à toute emphase dans la représentation des sentiments. Féminines ou non, ce sont là des qualités qui imposent émotion et respect.

Denise Brahimi

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

- Entretien par Zoom avec Hélène CELDRAN 8 oct. 2020 19:00

Participer à la réunion Zoom

https://zoom.us/j/96647216278?pwd= UHNMeDFTQlo0Qzg1ZVpHb1B2NjkvUT 09 - 7 octobre 18h Ouverture de la Biennale TRACES Les Subsistances Lyon.

- 17 octobre 17h Film Octobre à Paris Débat Opéra Underground Lyon

- 6 novembre 19h Conférence changement climatique et agroécologie? MJC Confluence Lyon

- 7 novembre spectacle de lectures de textes « L’Algérie en partage » Maison des Passages Lyon

Pingback: Lettre culturelle franco-maghrébine #85 | Coup de Soleil