Lettre culturelle franco-maghrébine #49

ÉDITO

Le confinement nous prive de certains plaisirs, pas tous heureusement. Nous nous sommes réjouis d’avance mais prématurément, à l’idée d’aller voir et entendre des textes écrits par plusieurs membres de Coup de soleil dans les ateliers d’écriture de Danielle Almendros et mis en scène par Dominique Lurcel. Il nous faut encore un peu de patience pour que ce spectacle puisse avoir lieu. Nous en disons quelques mots dans cette Lettre et sans doute vont-ils aiguiser votre envie !

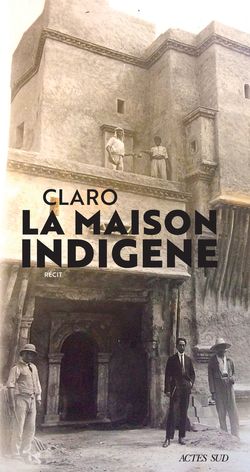

Les textes ici présentés, comme c’est souvent le cas, essaient d’évoquer la diversité du Maghreb culturel, telle qu’un apport constant de livres permet de l’exprimer. Certains remontent au passé, par exemple celui de Béatrice Commengé, dont l’enquête, dans Alger, Rue des Bananiers, commence avec la colonisation de l’Algérie ou celui de Claro qui dans La Maison indigène met davantage l’accent sur la période du Centenaire (1930) mais pas seulement. Naturellement, l’Algérie est aussi présente à travers les Franco-Algériens qui racontent leur France, comme le font les récits-romans autobiographiques de Magyd Cherfi (la Part du Sarrasin) et de Dalie Farah (Impasse Verlaine)

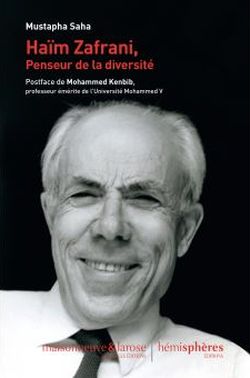

Le Maroc est doublement représenté dans notre sélection, d’abord par un livre de Mustapha Saha consacré au grand chercheur Haïm Zafrani, qui montre de façon convaincante les affinités entre la culture juive et la culture musulmane, notamment dans le très riche héritage andalou ; et ensuite dans un livre non seulement actuel mais urgent consacré par Hicham Houdaïfa à l’enfance marocaine et aux maux dont elle souffre cruellement.

La Tunisie est présente grâce à un auteur d’origine tunisienne mais intimement lié à notre région où il vit. Il s’agit de Tahar Ben Meftah dont le livre assez bouleversant s’intitule Adieu maman !

Nous n’avons pas oublié Mohammed Dib dont c’est toujours l’année, ni son livre alliant texte et photos sous le titre Tlemcen ou les lieux de l’écriture. Grâce à Claude Bataillon, nous pouvons publier à nouveau le commentaire d’une de ces photos… et serions ravis de pouvoir continuer grâce à vous. R.V l’an prochain !

Denise Brahimi

« ALGER, RUE DES BANANIERS » par Béatrice Commengé, éditions Verdier, 2020

Dans ce récit à la première personne, la narratrice revient sur une période de sa vie aussi délimitée dans le temps que dans l’espace. Sur ce dernier, le titre dit tout, même s’ il s’avère qu’il est un peu réducteur par rapport à la diversité des lieux dont il est question dans le livre. Pour ce qui est de la situation des événements dans le temps, il y a aussi plusieurs façons de la considérer : pour l’essentiel, Béatrice Commengé revient sur son enfance et le début de son adolescence ; née à Alger en 1949, elle dit n’avoir rien retenu

©DR

d’avant l’âge de quatre ans ; à l’autre extrémité, elle et son livre s’arrêtent lorsqu’elle part en France avec sa famille en 1961 ; c’est un peu plus tôt que la masse des Pieds-Noirs restés en Algérie jusqu’à ce que soit déclarée officiellement l’indépendance du pays, en juillet 1962. Mais comme le cadre spatial, la délimitation temporelle du livre est élargie dans toute la première partie du fait que Béatrice donne des indications sur sa famille depuis les premières décennies de la colonisation. De manière générale, la chronologie selon laquelle se déroule le livre est facile à suivre, d’autant qu’on est aidé par un tableau généalogique où l’on trouve à leur juste place tous les personnages dont il a été question.

Tout ceci paraît clair et l’est en effet, mais pourtant ne rend pas compte de la manière propre à ce livre ni de son originalité. Oui c’est un récit, déjà souvent lu, de ce que fut la vie ordinaire des Pieds Noirs à la fin de la période coloniale, jusqu’à ce que les remous causés par l’approche de l’Indépendance les obligent à quitter leur petit Paradis. Après quoi, leur monde disparaît et comme il est dit à la dernière ligne du livre « c’est fini ».

On voit mal comment de telles évocations pourraient échapper à la nostalgie. Ce récit d’une enfance pourrait en être imprégné, son écriture pourrait être fondée sur un désir voire un besoin de remémoration, conforme à l’aspiration proustienne : retrouver le temps perdu. Or ce n’est pas ou pas tout à fait le cas du court récit (125 pages) que nous donnent à lire les éditions Verdier. S’il y a eu ou s’il y a encore nostalgie, ce sentiment n’est pas continûment perceptible au cœur du livre, et ne lui donne pas son ton particulier, comme c’est au contraire le cas chez Proust dont l’entreprise est fondée sur la recherche éperdue de ce qui ne sera jamais plus. En tout cas, Alger, rue des Bananiers s’arrête juste avant que le mouvement de retour en arrière puisse s’amorcer, tout le livre au contraire, en tout cas toute l’histoire de la narratrice est décrite comme un mouvement simple vers l’avant, jusqu’au moment où tout s’arrête et on n’ira pas plus loin. La preuve factuelle et très évidente de cette différence est que le livre de Béatrice Commengé est fort court, à l’inverse de la Recherche proustienne qui ne pouvait être que longue et méandreuse. Dans cette dernière la notion de temps est constamment présente alors que la dizaine d’années vécues par Beatrice enfant est comme arrêtée dans une lumière suspendue et intemporelle.

Il apparaît avec évidence que cet « Alger, rue des Bananiers » est placé non pas sous une emprise proustienne mais sous celle d’un autre écrivain, d’ailleurs présent physiquement dans le livre, si l’on peut dire les choses ainsi. Il s’agit d’Albert Camus, dont Béatrice Commengé rappelle qu’il a vécu dans sa jeunesse tout près de sa « rue des Bananiers »,dans une maison sans doute assez semblable à la sienne et dont le grand écrivain a fait l’éloge en termes indépassables : ce fut, dit-il, la maison du bonheur.

Il apparaît avec évidence que cet « Alger, rue des Bananiers » est placé non pas sous une emprise proustienne mais sous celle d’un autre écrivain, d’ailleurs présent physiquement dans le livre, si l’on peut dire les choses ainsi. Il s’agit d’Albert Camus, dont Béatrice Commengé rappelle qu’il a vécu dans sa jeunesse tout près de sa « rue des Bananiers »,dans une maison sans doute assez semblable à la sienne et dont le grand écrivain a fait l’éloge en termes indépassables : ce fut, dit-il, la maison du bonheur.

Cette lumière d’Alger et le bonheur qui lui est associé, c’est aussi l’essentiel de ce qui est dit dans le petit livre des éditions Verdier , qui joue sur sa simplicité apparente et sa discrétion pour mieux mettre en valeur la rareté de ce qui est évoqué mais à peine décrit. Là il y a eu le bonheur, là il faut s’arrêter, sous peine de verbiage oiseux. Pour restituer une complexité sous cette simplicité apparente, il faut se dire que ce livre, publié en 2020, a attendu pour s’écrire une soixantaine d’années ! Le fait ne peut manquer d’attirer l’attention. L’auteur n’a sans doute pas voulu intégrer, le plus vite possible, la bonne dizaine d’années passées Rue des Bananiers dans un récit de vie unifié. Intégration qui ne pouvait manquer d’en affaiblir l’impact en signifiant quoi qu’il en soit une sorte d’apaisement. L’effet produit par cette publication tardive est au contraire qu’il n’y a pas d’intégration et pas d’apaisement et que cette enfance restera pour toujours isolée dans son incomparable lumière. « Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur » : il n’y aurait d’équivalent que ce vers de Mallarmé, ce qui voudrait dire que toute une partie de « Rue des Bananiers » est d’essence poétique quoique logée dans une narration.

On repense alors à la composition du livre puisqu’il comporte aussi toute une partie d’histoire familiale, remontant presque à la conquête de l’Algérie et en tout cas à travers un siècle de colonisation. Heurs et malheurs… l’idée serait qu’il fallait tout cela pour ça, une longue histoire pour ces quelques années de bonheur rue des Bananiers. On comprend aussi par là que la narratrice soit restée longtemps sans vouloir y toucher. Un « calme bloc » ne se fragmente pas, et mieux vaut que le désastre garde son obscurité. Pourtant ces ancêtres, jusqu’aux parents inclusivement, méritaient peut-être, sans doute, le travail nécessaire (la narratrice en fait mention) pour les faire émerger dans une histoire qui elle aussi, comme d’autres, a le droit d’être dite. Ce livre serait alors la preuve que de l’histoire peut surgir l’intemporel et que l’une et l’autre existent, sans confusion, ce qui est une pensée très camusienne.

Denise Brahimi

« IMPASSE VERLAINE » par Dalie Farah, roman, éditions Grasset, 2019

L’auteure de ce roman, qu’on peut croire partiellement autobiographique, vit en Auvergne, c’est une Berbéro-Auvergnate pourrait-on dire, née en 1973 dans cette région de France qui est toujours la sienne, d’une mère de dix-sept ans qui avait quitté peu de temps auparavant la région des Aurès en Algérie. Les deux principaux personnages du livre sont la narratrice et sa mère, appelée Vendredi ; en remontant à la génération précédente on pourrait même y adjoindre la mère de Vendredi, désignée dans le livre comme Mère-grand, ce qui fait qu’Impasse Verlaine est un livre de femmes, consacré à des femmes et même plus spécialement à la transmission entre elles de génération en génération. A quoi il faut ajouter d’emblée, car c’est le sujet dominant du livre, qu’il s’agit d’une sorte de transmission paradoxale, chacune des deux mères, Mère-Grand et Vendredi, traitant sa fille avec une violence et une dureté qui ne sauraient être pires s’il s’agissait de leur part de haine et de rejet. Or il semble que ce soit un peu plus compliqué, une bonne part du roman consistant justement en l’analyse de cette complexité dans la relation entre la narratrice et sa mère Vendredi.

Vendredi est un personnage de transition puisqu’elle est née dans les Aurès et y a passé son enfance avant de devenir une très jeune femme auvergnate et bientôt une mère de famille — mais de ses enfants nous ne connaîtrons que la seule narratrice jusqu’à ce qu’elle ait dix-huit ans, car c’est l’âge ou ayant passé brillamment le baccalauréat, elle quitte l’Impasse Verlaine et échappe au pouvoir de sa mère. Nous sommes alors en 1991.

Vendredi est un personnage de transition puisqu’elle est née dans les Aurès et y a passé son enfance avant de devenir une très jeune femme auvergnate et bientôt une mère de famille — mais de ses enfants nous ne connaîtrons que la seule narratrice jusqu’à ce qu’elle ait dix-huit ans, car c’est l’âge ou ayant passé brillamment le baccalauréat, elle quitte l’Impasse Verlaine et échappe au pouvoir de sa mère. Nous sommes alors en 1991.

C’est peu de dire que Vendredi est un personnage original, aux comportements souvent surprenants, suggérant qu’elle a gardé en elle quelque chose de l’Aurasienne qu’elle aurait pu être si elle était restée dans ses montagnes. Elle donne l’impression d’être indomptable, d’une autonomie farouche, et incompréhensible à tout le monde, y compris sa fille, qui n’arrivera jamais à obtenir de sa mère ni tendresse ni intimité. Mais c’est dire les choses d’une manière trop psychologique, la réalité est physique, d’une violence terrifiante : Vendredi bat sa fille à peu près quotidiennement semble-t-il et si fort que l’enfant en porte souvent des marques très visibles. Cependant personne des gens qui ont l’occasion de le constater, notamment dans le monde scolaire, ne fait mine de savoir —ce qui est encore un autre problème posé dans le livre. Il est clair que la petite fille et l’adolescente (on est d’ailleurs étonné que cela puisse durer si longtemps) vit cette maltraitance comme le lien exclusif qui l’unit à sa mère, sans extériorité possible à leur relation.

D’ailleurs même après coup, il n’est pas sûr que Dalie Farah aide ses lecteurs à comprendre la situation. De cette maltraitance elle parle évidemment mais en même temps elle esquive, et on se dit qu’au moment où elle écrit, elle n’est peut-être pas encore capable d’aborder (ou ne le souhaite pas) une analyse objective de ce que fut cette situation. Pour un certain temps, ou pour toujours peut-être, il lui suffit de s’en être sortie, irréversiblement.

Pour nous qui la lisons, le chagrin et le malaise sont énormes, à la fois affectivement et l’on pourrait dire intellectuellement, même si l’on s’en tient à la relation de Vendredi à sa fille sans remonter plus avant dans le temps (à la génération de Mère-Grand, il faudrait tenir compte d’un archaïsme des mœurs auquel Dalie Farah elle-même ne s’attarde pas dans son récit). Un premier type d’explication vient à l’esprit, qui serait la fermeture sur l’enfance aurasienne, et la reproduction (c’est un phénomène connu) de ce que Vendredi a elle-même vécu, sans que personne d’autre le sache et s’en soucie désormais : cette sauvagerie est le noyau dur de son être, inscrit en elle de telle sorte qu’elle ne pourrait ni ne saurait y renoncer.

Pour nous qui la lisons, le chagrin et le malaise sont énormes, à la fois affectivement et l’on pourrait dire intellectuellement, même si l’on s’en tient à la relation de Vendredi à sa fille sans remonter plus avant dans le temps (à la génération de Mère-Grand, il faudrait tenir compte d’un archaïsme des mœurs auquel Dalie Farah elle-même ne s’attarde pas dans son récit). Un premier type d’explication vient à l’esprit, qui serait la fermeture sur l’enfance aurasienne, et la reproduction (c’est un phénomène connu) de ce que Vendredi a elle-même vécu, sans que personne d’autre le sache et s’en soucie désormais : cette sauvagerie est le noyau dur de son être, inscrit en elle de telle sorte qu’elle ne pourrait ni ne saurait y renoncer.

Mais il serait malhonnête de recourir à la violence primitive et héréditaire pour un phénomène dont on sait combien il est encore présent (et sans que les Aurès y soient pour rien). Certains ont déjà évoqué à propos de ce livre le récit que fait Jules Vallès dans L’Enfant, premier volume de son autobiographie (1878) ; et d’autres ont en mémoire la redoutable Folcoche d’Hervé Bazin, dans Vipère au poing (1948). De nos jours, la force du féminisme fait qu’on parle plus des femmes battues que des enfants battus mais hélas l’un n’empêche pas l’autre et il est évident au contraire que les deux sortes de victimes devraient être associées. Les femmes bourreaux existent, qu’on explique comme on voudra leurs insoutenables sévices. Et ce n’est évidemment pas une excuse que de voir dans leurs actes une forme de revanche. Il se peut que Dalie Farah pense qu’il en est ainsi pour sa mère Vendredi mais elle n’exprime pas les choses de cette manière théorique, la sienne est plus subtile, plus romanesque : elle juxtapose, dans la chronologie, des fragments d’histoire, leur laissant le plus souvent une saisissante opacité. En écrivaine qu’elle est, elle concentre son rôle sur la manière de raconter et convoque les pouvoirs de la langue pour accréditer son récit. On comprend à certains épisodes d’Impasse Verlaine à quel point la littérature a été pour elle le recours, même si on hésite à dire l’unique car on devine à demi-mot qu’elle a aussi trouvé sur son chemin quelques solides amitiés.

Très impressionnée par la transmission qui lui paraît inéluctable dans le cadre familial, on dirait qu’elle remet à son livre (c’est son premier roman) le soin d’aider voire de secourir ses lecteurs et lectrices, comme elle a été elle-même secourue par tous ceux qu’elle a réussi à lire, fût-ce en se réfugiant dans un placard à balais. Ce qu’on pourrait appeler sa bibliothèque personnelle, à quoi elle fait plusieurs fois allusion, reste un peu un secret qu’Impasse Verlaine évoque sans vraiment l’analyser ; mais on comprend que c’est le versant positif de l’autre, négatif, qu’est l’enfer de sa vie avec Vendredi.

Dalie Farah est l’exemple même de ces écrivains qui finalement font en sorte de ne rien dire expressément, alors même qu’ils ont eu le courage terrible de parler (en écrivant) . C’est leur manière de faire place aux autres et à leur empathie, sûrement plus efficace que ne serait le misérabilisme et les gémissements.

Denise Brahimi

« HAIM ZAFRANI, PENSEUR DE LA DIVERSITE », par Mustapha Saha, éditions Hémisphères, 2020

L’auteur de cet essai est bien placé pour parler de la diversité car il la pratique lui-même, à la différence d’universitaires spécialisés dans un seul sujet. Sa raison d’écrire est ici, semble-t-il, l’admiration qu’il voue à Haïm Zafrani, mort en 2004, après une vie entièrement consacrée au domaine qui lui était cher, celui « de la judéo-berbérité et de la judéo-arabité, constitutives de la civilisation marocaine » pour reprendre les termes de Mustapha Saha.

On pourrait presque dire de Haïm Zafrani que toutes ses recherches sont consubstantielles à sa propre vie, qui le fournit en connaissances personnelles propres à nourrir ses très nombreuses publications : pas moins de quinze pages de bibliographie les rappellent très utilement à la fin du livre de Mustapha Saha. Haïm Zafrani est né en 1922 à Essaouira-Mogador, au sud-ouest du Maroc, dans des lieux où la culture juive semble avoir toujours été présente pendant deux millénaires, qu’il s’agisse de culture matérielle ou artistique, savante ou populaire. Naturellement il est parti de son lieu d’origine et notamment pour venir à Paris, aussi bien pour l’avancement de ses recherches que pour enseigner, disposant d’un immense savoir qu’il s’agissait pour lui de transmettre aux étudiants. D’ailleurs, où qu’il soit dans l’espace, on est frappé par le fait que des concepts comme l’exil ou l’acculturation ne semblent pas avoir la moindre place dans sa pensée ou dans ses sentiments. Il transporte avec lui-même tout ce qui le compose et le fait vivre, et on peut dire en particulier que jamais il ne cesse de se sentir intrinsèquement Marocain.

On pourrait presque dire de Haïm Zafrani que toutes ses recherches sont consubstantielles à sa propre vie, qui le fournit en connaissances personnelles propres à nourrir ses très nombreuses publications : pas moins de quinze pages de bibliographie les rappellent très utilement à la fin du livre de Mustapha Saha. Haïm Zafrani est né en 1922 à Essaouira-Mogador, au sud-ouest du Maroc, dans des lieux où la culture juive semble avoir toujours été présente pendant deux millénaires, qu’il s’agisse de culture matérielle ou artistique, savante ou populaire. Naturellement il est parti de son lieu d’origine et notamment pour venir à Paris, aussi bien pour l’avancement de ses recherches que pour enseigner, disposant d’un immense savoir qu’il s’agissait pour lui de transmettre aux étudiants. D’ailleurs, où qu’il soit dans l’espace, on est frappé par le fait que des concepts comme l’exil ou l’acculturation ne semblent pas avoir la moindre place dans sa pensée ou dans ses sentiments. Il transporte avec lui-même tout ce qui le compose et le fait vivre, et on peut dire en particulier que jamais il ne cesse de se sentir intrinsèquement Marocain.

Il a d’ailleurs là un sujet de réflexion important, qui se dégage du livre de Mustapha Saha. Il semble bien que pour Haïm Zafrani, être juif et être marocain ne sont pas deux attributs ou deux qualités distinctes qu’il est amené à faire coexister en sa personne, être « juif-marocain » ou judéo-marocain est une seule et même qualité, d’autres que lui l’ont sans doute éprouvé de la même manière jusqu’à une date récente, dans son cas jusqu’au 21e siècle.

Le fait est d’autant plus remarquable qu’il ne semble pas avoir d’équivalent ailleurs au Maghreb. Pour l’Algérie la séparation nette et brutale entre le monde juif et le monde musulman est souvent mise en rapport avec le décret Crémieux de 1870 qui de fait, en donnant aux Juifs la nationalité française, les a fait basculer, par leur nouveau statut, du côté des colons français. Mais il faut tenir compte aussi et surtout d’une spécificité du Maroc, qui n’apparaît que très peu dans les autres pays. C’est le retour en masse des Juifs chassés d’Espagne par la « Reconquista » catholique et qui se replient sur le pays le plus proche prêt à les accueillir, ce Maroc dont leurs ancêtres étaient partis des siècles auparavant. La civilisation appelée andalouse parce que c’est dans cette province d’Espagne qu’elle s’est le mieux développée, va imprégner au Maroc toute une partie de la population judéo-arabo-berbère et ce sera dès lors un élément majeur de cette diversité féconde dont parle Mustapha Saha. Il a sans doute raison de penser que Haïm Zafrani est un représentant en plein 20e siècle de la symbiose culturelle qui s’est épanouie pendant les siècles glorieux de l’Andalousie. La perception de cette parenté est au cœur des recherches consacrées par le penseur judéo-marocain à deux grands philosophes du passé, Maïmonide et Averroès. On sait que le premier, né à Cordoue au 12e siècle, a écrit l’essentiel de son œuvre au Caire, où il était médecin à la cour de Saladin. Averroès est lui aussi un homme du 12e siècle qui, juriste, médecin, philosophe né à Cordoue et mort à Marrakech a fait durablement le lien entre le Maroc et l’Espagne. Pas moins de 20 titres de la bibliographie de Haïm Zafrani témoignent de l’importance qu’il accorde à ces maîtres incontestés. Or le plus remarquable dans le cas de ces deux grands esprits est que, quelles que soient leurs origines précises, on ne cherche pas à les considérer davantage comme juif ou comme arabe, ils appartiennent à un même « patrimoine culturel »— c’est le titre d’un des chapitres de Mustapha Saha et il reprend à Haïm Zafrani, qui sur ce point est incontournable, l’idée ou le constat des « confluences des mystiques juives et musulmanes ».

Il est très important et c’est l’objet de Haïm Zafrani, penseur de la diversité, de montrer que cet héritage si riche est commun à des groupes que la tendance actuelle consiste à opposer—alors que Haïm Zafrani a passé sa vie à découvrir et montrer l’évidence de leurs points communs. Ce petit livre qui lui est consacré est en même temps un hommage à l’Etat marocain et à ses dirigeants dont la politique à l’égard des Juifs est digne d’admiration si on la compare à ce qui s’est passé ou à ce qui se passe en d’autres endroits. On a une preuve tout à fait officielle de l’ouverture du Maroc à la diversité dans la Constitution du 11 juillet 2011, évoquée de manière très élogieuse par Mustapha Saha ; il cite par exemple certains des mots utilisés dans son préambule, et l’on ne peut qu’admirer le choix extrêmement soigneux qui en est fait : (à propos du Royaume du Maroc) « son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen » . Un tel texte est assurément politique, par définition, mais Haïm Zafrani, qui n’avait pas ce type de préoccupation, n’aurait sans doute pas dit mieux. Incontestablement la force du Maroc est de reconnaître la grande variété des éléments qui composent sa culture, avec l’aide de penseurs qui savent expliquer que là est la vraie richesse, une chance incroyable pour le pays qui en bénéficie. La mémoire judéo-maghrébine dont le Maroc garde de nombreuses traces encore aujourd’hui fait cruellement défaut à d’autres pays qui s’en privent en raison d’un antisémitisme latent, lié à un enfermement dommageable dans l’étroitesse de leur cadre national et religieux. Faut-il penser que Mustapha Saha idéalise ce qu’il en est à cet égard dans son cher pays ? C’est possible, mais il ne pouvait trouver de meilleur exemple à son appui que celui de Haïm Zafrani, dont le sourire qui rayonne sur la couverture du livre est un véritable manifeste humaniste.

Il est très important et c’est l’objet de Haïm Zafrani, penseur de la diversité, de montrer que cet héritage si riche est commun à des groupes que la tendance actuelle consiste à opposer—alors que Haïm Zafrani a passé sa vie à découvrir et montrer l’évidence de leurs points communs. Ce petit livre qui lui est consacré est en même temps un hommage à l’Etat marocain et à ses dirigeants dont la politique à l’égard des Juifs est digne d’admiration si on la compare à ce qui s’est passé ou à ce qui se passe en d’autres endroits. On a une preuve tout à fait officielle de l’ouverture du Maroc à la diversité dans la Constitution du 11 juillet 2011, évoquée de manière très élogieuse par Mustapha Saha ; il cite par exemple certains des mots utilisés dans son préambule, et l’on ne peut qu’admirer le choix extrêmement soigneux qui en est fait : (à propos du Royaume du Maroc) « son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen » . Un tel texte est assurément politique, par définition, mais Haïm Zafrani, qui n’avait pas ce type de préoccupation, n’aurait sans doute pas dit mieux. Incontestablement la force du Maroc est de reconnaître la grande variété des éléments qui composent sa culture, avec l’aide de penseurs qui savent expliquer que là est la vraie richesse, une chance incroyable pour le pays qui en bénéficie. La mémoire judéo-maghrébine dont le Maroc garde de nombreuses traces encore aujourd’hui fait cruellement défaut à d’autres pays qui s’en privent en raison d’un antisémitisme latent, lié à un enfermement dommageable dans l’étroitesse de leur cadre national et religieux. Faut-il penser que Mustapha Saha idéalise ce qu’il en est à cet égard dans son cher pays ? C’est possible, mais il ne pouvait trouver de meilleur exemple à son appui que celui de Haïm Zafrani, dont le sourire qui rayonne sur la couverture du livre est un véritable manifeste humaniste.

Denise Brahimi

« LA MAISON INDIGÈNE » par Christophe Claro, éditions Actes Sud, 2020

Ce livre se définit lui-même comme récit, et il est vrai qu’on s’interroge forcément sur la sorte de livre dont il s’agit, sans être convaincu que le mot récit en donne la meilleure idée : en tout cas, on a vite fait de constater que ce n’est pas une narration suivie. L’auteur lui-même attire l’attention sur cette relative dispersion en proposant une table de matières, répartie entre une quarantaine de courts chapitres, forcément courts puisqu’au total le livre reste de dimensions modestes, laissant de manière sans doute voulue une impression d’inachevé.

S’appuyant sur le titre, on pourrait penser que la maison dont il parle (bien représentée par la photo de couverture), est au centre du récit et lui donne son unité à travers la diversité des personnages ou épisodes offerts au plaisir du lecteur. En fait cette maison indigène est plutôt un point de départ, mais elle a le mérite d’être bien réelle, et en effet fort intéressante par les commentaires historiques ou stylistiques qu’elle suggère. Elle a été construite en 1930 à Alger par l’architecte Léon Claro, grand-père paternel de l’auteur, et c’est l’occasion pour celui-ci de revenir sur un moment d’histoire algérienne qu’il n’a pas connu, étant né en 1962, c’est-à-dire au moment précis où s’arrête un pan de cette histoire, celle de l’Algérie coloniale.

S’appuyant sur le titre, on pourrait penser que la maison dont il parle (bien représentée par la photo de couverture), est au centre du récit et lui donne son unité à travers la diversité des personnages ou épisodes offerts au plaisir du lecteur. En fait cette maison indigène est plutôt un point de départ, mais elle a le mérite d’être bien réelle, et en effet fort intéressante par les commentaires historiques ou stylistiques qu’elle suggère. Elle a été construite en 1930 à Alger par l’architecte Léon Claro, grand-père paternel de l’auteur, et c’est l’occasion pour celui-ci de revenir sur un moment d’histoire algérienne qu’il n’a pas connu, étant né en 1962, c’est-à-dire au moment précis où s’arrête un pan de cette histoire, celle de l’Algérie coloniale.

Mais s’il est vrai que le grand-père architecte appartient totalement à cette histoire, le récit est en fait beaucoup plus détaillé pour le moment qui a suivi. L’acteur principal est cette fois le père du narrateur, Henri Claro fils de Léon Claro l’architecte et beaucoup moins connu que lui, ayant choisi une vie modeste, volontairement à distance de toute forme de succès. On a d’ailleurs l’impression que Claro l’écrivain écrit ce récit de 2020 pour rétablir l’équilibre familial en parlant plus longuement de son père que de son grand-père. Mais de toute façon, l’un et l’autre de ces deux personnages ont aussi pour intérêt d’en faire apparaître d’autres, plus ou moins mêlés à l’histoire familiale et bien connus par ailleurs d’un plus vaste public.

Si l’on rétablit l’ordre chronologique(qui n’est pas le souci principal de l’auteur), la première rencontre, c’est-à-dire la plus proche de 1930, nous vaut une présentation du célèbre Le Corbusier. Léon Claro l’avait invité en tant qu’éminent collègue pour qu’il vienne apprécier l’architecture de la Maison indigène, l’un des plus beaux fleurons de la célébration du Centenaire(1830-1930). Il s’agissait de célébrer la conquête de l’Algérie par la France un siècle plus tôt mais le problème qui semble s’être posé à Léon Claro, et qui est analysé 90 ans plus tard par le petit-fils de celui-ci, concerne plus tôt le style qu’il convenait d’adopter pour cette maison, définissant par là ce qu’on pourrait appeler l’esprit dans lequel elle a été conçue. En réutilisant beaucoup d’éléments matériels empruntés à la proche Casbah, l’architecte entend justifier le choix de l’adjectif « indigène » pour désigner cette maison. Cependant, et quoi qu’il en soit de cette intention, il s’avère qu’assurer le lien avec l’Algérie d’avant (pré-coloniale) est devenue mission impossible et que le résultat relève au mieux de l’orientalisme, ce qui ne veut pas forcément dire laideur condamnable mais facticité : l’authenticité de certains éléments ne veut pas dire celle de l’ensemble. On ne peut que regretter d’ignorer les réactions de le Corbusier quand il visita la maison (à moins que quelque privilégié ne les connaisse car le séjour de Le Corbusier à Alger a déjà été plusieurs fois étudié). Claro en effet préfère dévier vers d’autres occupations qui furent celles du grand architecte pendant son séjour à Alger, dans la Casbah notamment.

Deux autres personnages bien connus font leur apparition dans le récit de Claro, l’un d’eux n’ étant pas moins qu’Albert Camus lui-même et l’on peut constater que ce récit est l’occasion pour son auteur de citer abondamment des extraits d’une bonne demi-douzaine d’œuvres du jeune Camus, sans doute très proche de la sensibilité dont témoigne la Maison indigène au moment où elle a été créée. En tout cas, Camus l’a visitée à l’âge de 20 ans, en 1933, et dit son enthousiasme dans un texte intitulé « La Maison mauresque ».On découvre depuis plusieurs années que lire ou relire l’œuvre de Camus est un sujet inépuisable et que même dans ses aspects les moins connus ou longtemps ignorés, aucune déception n’est à craindre.

A travers l’hommage rendu à son père Henri, pour lequel il cherche à donner le plus possible d’informations, Caro s’attache encore à un autre personnage, écrivain et poète, Jean Sénac, connu pour son affrontement avec Camus à propos de la Guerre d’Algérie, pour la beauté obscure et non moins évidente de certains de ses poèmes, et pour l’assassinat atroce dont il a été victime en 1973, sans qu’on puisse affirmer clairement si la cause en est son homosexualité ou son opposition au pouvoir en place. Claro l’écrivain n’est pas forcément un laudateur convaincu de Sénac, on le sent plutôt perplexe devant ce personnage il est vrai hors du commun.

A travers l’hommage rendu à son père Henri, pour lequel il cherche à donner le plus possible d’informations, Caro s’attache encore à un autre personnage, écrivain et poète, Jean Sénac, connu pour son affrontement avec Camus à propos de la Guerre d’Algérie, pour la beauté obscure et non moins évidente de certains de ses poèmes, et pour l’assassinat atroce dont il a été victime en 1973, sans qu’on puisse affirmer clairement si la cause en est son homosexualité ou son opposition au pouvoir en place. Claro l’écrivain n’est pas forcément un laudateur convaincu de Sénac, on le sent plutôt perplexe devant ce personnage il est vrai hors du commun.

Compte tenu de la composition très libre du livre et du ton délibérément variable qui est celui de son auteur, on pourrait dire que chacun des personnages évoqués, ceux de sa famille et les autres, fait partie d’un vaste puzzle consacré à une histoire qui remonte bien avant 1930, contrairement à ce qu’on avait cru d’abord. Le moment vient où il s’agit de tirer au clair des origines pour lesquelles Claro donne la date du 6 mai 1824, « naissance à Mahon, dans les Baléares espagnoles, du dénommé Pio Clar », l’ancêtre venu s’installer à Oran et parfaitement identifiable malgré l’adjonction postérieure (et inexpliquée) d’un o à son nom.

Le Claro actuel, lui, a préféré s’attaquer à la question du prénom … pour le supprimer !

Denise Brahimi

« LA PART DU SARRASIN » par Magyd Cherfi, éditions Actes Sud 2020

De manière soulignée par l’auteur, ce livre se présente comme la suite du précédent qui, en 2016, s’intitulait Ma part de Gaulois. Dans les deux cas on voit bien qu’il s’agit d’un récit autobiographique, ce qui n’empêche pas qu’il puisse s’agir aussi d’une autofiction, incluant des arrangements ou modifications par rapport à la réalité. Les propos tenus par l’auteur donnent à penser qu’il a été plus prudent dans ce second livre que dans le premier, pour ne pas susciter cette fois encore des réactions violentes et outragées : dans le premier livre un certain nombre de personnages n’ont pas apprécié leur portrait fait par Magyd Cherfi sous leur véritable nom !

Le fait que l’auteur parle de lui-même à la fois en tant que Français et en tant que Sarrasin donne à penser qu’il s’agit ou qu’il s’agirait de représenter, à travers son exemple personnel, ce qu’il en est de la « double culture » pour reprendre l’expression usuelle, fréquemment employée par eux-mêmes ou par les autres pour désigner les Maghrébins vivant en France, qui parfois y sont arrivés très jeunes ou parfois y sont nés. Ce dernier cas est celui de Magyd Cherfi, né à Toulouse en 1962. Cette date indique d’ailleurs où il en est de son parcours au moment où il écrit. L’auteur se lance dans cette sorte de bilan alors qu’il a déjà entre 55 et 60 ans et une longue carrière derrière lui sinon d’écrivain du moins de chanteur très connu. Son histoire est entièrement liée à celle du groupe musical « Zebda », mot qui veut dire beurre en arabe, d’où le jeu de mot avec « beur », arabe en verlan. Cette dénomination choisie et adoptée par les jeunes Arabes de France principalement ceux et celles (beurettes) des banlieues défavorisées, est très en vigueur au moment où commence l’histoire racontée par La Part du Sarrasin, à peu près en 1983, qui est justement l’année de cet événement non négligeable appelé « La Marche des Beurs » : cette marche pour l’égalité des droits et contre le racisme a traversé la France de Marseille à Paris, dans l’espoir que l’arrivée de la gauche au pouvoir était un moment favorable à la prise en compte de ces revendications, et en effet le Président Mitterand les a entendues au moins partiellement.

Le fait que l’auteur parle de lui-même à la fois en tant que Français et en tant que Sarrasin donne à penser qu’il s’agit ou qu’il s’agirait de représenter, à travers son exemple personnel, ce qu’il en est de la « double culture » pour reprendre l’expression usuelle, fréquemment employée par eux-mêmes ou par les autres pour désigner les Maghrébins vivant en France, qui parfois y sont arrivés très jeunes ou parfois y sont nés. Ce dernier cas est celui de Magyd Cherfi, né à Toulouse en 1962. Cette date indique d’ailleurs où il en est de son parcours au moment où il écrit. L’auteur se lance dans cette sorte de bilan alors qu’il a déjà entre 55 et 60 ans et une longue carrière derrière lui sinon d’écrivain du moins de chanteur très connu. Son histoire est entièrement liée à celle du groupe musical « Zebda », mot qui veut dire beurre en arabe, d’où le jeu de mot avec « beur », arabe en verlan. Cette dénomination choisie et adoptée par les jeunes Arabes de France principalement ceux et celles (beurettes) des banlieues défavorisées, est très en vigueur au moment où commence l’histoire racontée par La Part du Sarrasin, à peu près en 1983, qui est justement l’année de cet événement non négligeable appelé « La Marche des Beurs » : cette marche pour l’égalité des droits et contre le racisme a traversé la France de Marseille à Paris, dans l’espoir que l’arrivée de la gauche au pouvoir était un moment favorable à la prise en compte de ces revendications, et en effet le Président Mitterand les a entendues au moins partiellement.

Est-ce à dire que le livre de Magyd Cherfi s’ouvre sur un éloge de la Marche des Beurs ? Certainement pas, ce serait trop simple, et si l’on veut comprendre les positions de l’auteur, La Part du Sarrasin est au contraire un livre qui nous plonge dans une grande complexité—c’est d’ailleurs ce qui fait son intérêt, sa richesse, et son originalité. Il faut se replacer dans les années que le livre évoque et qui ne sont pas encore celles où le groupe Zebda atteindra son plus grand succès, globalement les années 1990—on donne généralement comme dates : 1985-2003. Il semble que l’auteur ait voulu parler surtout des difficultés rencontrées au début de cette période, avant l’arrivée du succès.

Le mot bilan employé pour essayer de définir l’attitude de l’auteur par rapport à son récit n’est sans doute pas tout à fait exact : un bilan entrepris à l’âge de 55 ans n’est-il pas prématuré d’autant que le personnage qui se retourne sur son passé est manifestement dans la force de l’âge et en pleine action. Il s’agit plutôt d’une tentative pour expliciter la nature des difficultés rencontrées lorsque Magyd Cherfi, avec quelques fidèles compagnons qui lui sont tout dévoués, essaie de se faire reconnaître comme musicien, en donnant des concerts en divers lieux de France où on veut bien les inviter ; il est fait état de quelques succès mais aussi de beaucoup d’échecs. Ce qui d’ailleurs peut paraître normal dans une phase de début et n’a rien de bien inquiétant.

Beaucoup plus navrantes au contraire voire consternantes, les difficultés rencontrées sur place, à Toulouse, dans la cité que Magyd connaît bien et où il se heurte à des conflits souvent très violents. Les adversaires qui le menacent sont de plusieurs ordres, il y a des fous délirants et dangereux, des jaloux, des gens à qui la « part de Gaulois » revendiquée par Magyd Cherfi est insupportable et crie vengeance. Le repli sur soi et dans la haine de tout ce qui est français est une des attitudes répandues contre laquelle il lui faut se battre, sans pour autant être adepte de ce que d’autres appellent l’intégration. Il se proclame lui-même français et c’est de sa part un constat autant qu’une provocation. Mais les Algériens de la cité n’en sont pas moins le monde auquel il appartient et qu’il ne veut surtout pas abandonner. Avec l’aide de Français qui sont ses proches et fidèles compagnons, il s’emploie à apporter aux enfants de la cité une aide scolaire dont les résultats sont très satisfaisants. Et comme on n’en est pas à une contradiction près, on voit que les plus antifrançais des parents sont aussi les plus acharnés à vouloir pour leurs enfants l’acquisition du savoir scolaire.

Beaucoup plus navrantes au contraire voire consternantes, les difficultés rencontrées sur place, à Toulouse, dans la cité que Magyd connaît bien et où il se heurte à des conflits souvent très violents. Les adversaires qui le menacent sont de plusieurs ordres, il y a des fous délirants et dangereux, des jaloux, des gens à qui la « part de Gaulois » revendiquée par Magyd Cherfi est insupportable et crie vengeance. Le repli sur soi et dans la haine de tout ce qui est français est une des attitudes répandues contre laquelle il lui faut se battre, sans pour autant être adepte de ce que d’autres appellent l’intégration. Il se proclame lui-même français et c’est de sa part un constat autant qu’une provocation. Mais les Algériens de la cité n’en sont pas moins le monde auquel il appartient et qu’il ne veut surtout pas abandonner. Avec l’aide de Français qui sont ses proches et fidèles compagnons, il s’emploie à apporter aux enfants de la cité une aide scolaire dont les résultats sont très satisfaisants. Et comme on n’en est pas à une contradiction près, on voit que les plus antifrançais des parents sont aussi les plus acharnés à vouloir pour leurs enfants l’acquisition du savoir scolaire.

Pour employer des mots simples, ce qui caractérise l’attitude de Magyd est la volonté d’ouverture, opposée au refus agressif de sortir de l’entresoi. L’oppression la plus violente et la plus barbare dans ses effets est celle qui s’exerce contre les jeunes filles, de la part des pères et des frères, et dans la plupart des cas du moins en ce début des années 80, on constate que la situation est complétement bloquée : pour les filles, il y a des risques énormes à vouloir échapper à cette brutale oppression. Magyd est trop réaliste pour croire que le combat puisse être gagné dans l’immédiat, mais trop généreux pour ne pas prendre le risque, surtout dès le moment où il devient vraiment amoureux (il faut se souvenir qu’à l’époque, il n’a guère plus de 20 ans). La relation amoureuse (sans parler de la frustration sexuelle qui paraît presque incroyable en nos temps de permissivité), la volonté de créer un groupe musical très contemporain(raï,reggae) alors qu’il aime par-dessus tout la chanson française façon Brassens, Brel etc. et enfin ou surtout ce dont il essaie de s’expliquer, à savoir sa réticence à l’égard d’un engagement politique de gauche — à ce moment de sa vie du moins, car c’est un point sur lequel il changera beaucoup par la suite semble-t-il— voici quelques-unes des difficultés que doit gérer ce garçon qui n’a guère plus d’une vingtaine d’années. Le récit qu’il en fait semble parfois aussi confus, sans doute parce que c’est la manière dont il l’a vécu, mais il est soutenu par un sens du langage et de l’invention verbale qui ravit et procure un bonheur constant.

Denise Brahimi

« ENFANCE AU MAROC, UNE PRECARITE AUX MULTIPLES VISAGES » par Hicham Houdaïfa, éditions En toutes Lettres, collection Enquêtes , 2020

L’auteur de cette enquête est un journaliste, qu’un sentiment d’urgence a poussé à écrire ce livre. Tant il est vrai que la situation de l’enfance au Maroc est à certains égards catastrophique, dans un pays où les enfants sont plus de 11 millions, soit un tiers et davantage de sa population. Il n’est question dans ce livre que des enfants en situation de précarité, comme le titre l’indique, mais ils sont nombreux à être victimes d’une pauvreté souvent extrême, dont les conséquences sont déclinées dans la petite dizaine de chapitres  qui composent ce livre. Son auteur a beaucoup circulé et enquêté en divers lieux du Maroc, et l’on peut voir les effets de la pauvreté sur le mode de vie des enfants aussi bien dans les zones rurales que dans certains quartiers des grandes villes, principalement Casablanca.

qui composent ce livre. Son auteur a beaucoup circulé et enquêté en divers lieux du Maroc, et l’on peut voir les effets de la pauvreté sur le mode de vie des enfants aussi bien dans les zones rurales que dans certains quartiers des grandes villes, principalement Casablanca.

Dès l’introduction nous sommes avertis d’un certain nombre des aspects désastreux que l’auteur a inventoriés, abandon scolaire, mariage d’enfants mineurs, travail précoce aux champs, dans les ateliers ou les maisons des riches, violences sexuelles ou parcage dans des centres dits de protection particulièrement défectueux. On ne peut qu’être choqué par le tableau qui en résulte.

Cependant et sans renoncer à la révolte ou à l’indignation que suscitent ces scandales, il faut dire aussi d’autres sentiments que suscite le livre de Hicham Houdaïfa. Car il montre bien, d’une manière précise et détaillée qui fait la valeur de son livre, les nombreuses tentatives qui ont été faites pour remédier à ces situations déplorables, non sans résultats, et il montre aussi qu’elles ont toutes été le fait de la société civile, sous la forme d’associations diverses ou même d’actions individuelles tout simplement. Ce qu’il en dit, sans pour autant se répandre en éloges, suscite l’admiration, en sorte que ce ne sont pas un mais deux versants de la société marocaine qu’on découvre à lire ces pages— avec un étonnement d’autant plus grand que ce mode de fonctionnement est très différent du système français, centralisé de longue date et laissant à l’Etat le soin de prendre en charge à peu près tous les problèmes de société. Côté marocain, sans récrimination et sans véhémence cette enquête sur l’enfance souligne en revanche les carences de l’Etat dont les trop rares décisions, certes indispensables (principalement dans le domaine juridique), restent d’une insuffisance flagrante pour assurer la protection des enfants.

Est-il besoin de préciser que dans les mauvais traitements dont ces derniers sont victimes, ceux que subissent les petites filles sont particulièrement importants, surtout dans le cadre familial, du fait de la violence de pères à peu près inexistants, ou alcooliques et incestueux. Cependant les petits garçons sont souvent aussi les victimes sans défense des abus sexuels (viols) commis sur eux par des frères aînés ou d’autres adolescents.

Ce qui est remarquable dans « Enfance au Maroc » est que l’auteur ne recule devant aucun constat, si pénible soit-il, mais n’entreprend pas pour autant une mise en accusation systématique de son pays, comme pourrait le faire tel ou tel opposant politique, dans un but de dénonciation. S ‘agissant par exemple de la manière dont on vit au Maroc le problème du handicap, il ne peut évidemment décréter que tout va bien et ne serait pas crédible s’il le faisait. Pourtant, on se dit à le lire que les problèmes sont à peu près les mêmes dans tous les pays aux prises avec ces problèmes physiques ou psychiques ; en sorte que, au lieu de dénombrer les manques et les insuffisances de ce qui se passe au Maroc, le livre insiste sur une vérité plus générale et qu’on devrait entendre partout : le handicap (par exemple l’autisme) n’est pas une maladie, il est une situation qu’il ne faut pas enfermer dans un statut exceptionnel.

Les attitudes adoptées par Hicham Houdaïfa donnent l’impression que ses jugements sont d’inspiration humaniste plus que politique, même s’il prêche évidemment pour un certain type d’action, très précise et très ciblée. Les lois et les institutions jouent un rôle très important, mais l’idée, très nuancée, qui se dégage du livre, est aussi que leur application dépend des qualités humaines mises à leur service. Le dernier chapitre, très intéressant, de ce livre sur l’enfance au Maroc, est un entretien consacré à une pratique spécifiquement marocaine, de ce fait peu connue en France : il s’agit de la « kafala », sorte d’adoption ici définie comme « l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur ». La formule est plus souple, moins exigeante que celle de l’adoption dont on sait à quel point elle est compliquée dans un pays comme la France. On comprend, à lire les précisions ici apportées, que la kafala comporte bien des insuffisances et des risques de dérive, mais on en voit aussi l’intérêt pour les enfants, et la possibilité d’échapper à leur misère qu’elle offre à certains d’entre eux. Au lieu de nous perdre et de se perdre dans la compassion, ce livre incite à agir, en fonction de quelques buts clairement définis : « assurer à tous les enfants, où qu’ils soient, un enseignement public de qualité, un accès à un service de santé décent et une véritable protection ».

Les attitudes adoptées par Hicham Houdaïfa donnent l’impression que ses jugements sont d’inspiration humaniste plus que politique, même s’il prêche évidemment pour un certain type d’action, très précise et très ciblée. Les lois et les institutions jouent un rôle très important, mais l’idée, très nuancée, qui se dégage du livre, est aussi que leur application dépend des qualités humaines mises à leur service. Le dernier chapitre, très intéressant, de ce livre sur l’enfance au Maroc, est un entretien consacré à une pratique spécifiquement marocaine, de ce fait peu connue en France : il s’agit de la « kafala », sorte d’adoption ici définie comme « l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur ». La formule est plus souple, moins exigeante que celle de l’adoption dont on sait à quel point elle est compliquée dans un pays comme la France. On comprend, à lire les précisions ici apportées, que la kafala comporte bien des insuffisances et des risques de dérive, mais on en voit aussi l’intérêt pour les enfants, et la possibilité d’échapper à leur misère qu’elle offre à certains d’entre eux. Au lieu de nous perdre et de se perdre dans la compassion, ce livre incite à agir, en fonction de quelques buts clairement définis : « assurer à tous les enfants, où qu’ils soient, un enseignement public de qualité, un accès à un service de santé décent et une véritable protection ».

On a envie de dire de ce livre qu’il est une bonne action*.

Denise Brahimi

*L’association Coup de soleil Aura s’en est procuré un certain nombre d’exemplaires, à vendre à ses sympathisant.e.s pour 13€ + 4€ de frais de port.

« ADIEU MAMAN! REDITES MOI LA VIE » par Tahar Ben Meftah, roman, éditions Nirvana, Tunisie, 2020

On peut affirmer que ce roman n’est pas autobiographique, même si Farouk Hénia, le principal personnage masculin, est comme l’auteur né en Tunisie avant de venir vivre en France. Il faudrait plutôt dire de Farouk qu’il est venu « vivre et mourir » en France, car il se suicide à la fin de l’histoire après avoir tué de sa main sa femme et ses deux enfants, les trois êtres au monde qu’il adorait. On pourrait donc considérer l’ensemble du roman comme une réponse à la question qui s’impose : comment Farouk en est-il arrivé là ? Il s’agit d’expliquer un fait-divers tragique, et cette histoire est en effet une tragédie, sous la forme moderne d’un récit romanesque, où l’on peut trouver beaucoup de détails minutieux sur le déroulement de sa vie—alors même que le mystère de son acte ultime ne peut être entièrement élucidé. Le romancier nous donne beaucoup de moyens pour tenter de répondre à notre désir de comprendre, on serait tenté de dire qu’il nous donne tous les moyens à sa disposition, après quoi on entre dans l’énigme des destinées individuelles, non sans éprouver les sentiments et les émotions qu’elles suscitent.

Farouk est un enfant qui plus que d’autres, est né dans la douleur, celle de sa mère, pauvre petite fille violée et abandonnée, et la sienne propre, causée par l’incompétence d’une vieille accoucheuse, dont il lui restera toute sa vie un douloureux pied bot. Du fait de ces circonstances, c’est surtout par le rapport à sa mère qu’il est resté marqué sa vie durant, éprouvant à son égard une culpabilité en partie obscure et qui semble-t-il est allée toujours croissant. Coupable d’avoir laissé sa mère pour partir en France, coupable de n’avoir jamais pu lui donner la moindre aisance matérielle ni de la sortir de sa misère originelle, coupable surtout de ne pas lui avoir apporté la joie et la fierté de sa réussite à lui, puisqu’il n’a jamais fait qu’échouer. Il semble probable qu’au moment où s’impose à lui le constat insoutenable de son échec, lorsqu’il sait qu’il est en train de perdre définitivement sa femme et ses deux enfants, son besoin de disparaître vient de la honte qu’il en éprouve à l’égard de sa mère, c’est à elle qu’il ne peut supporter de l’infliger : plutôt disparaître et faire que tout soit anéanti, lui-même et les autres.

Farouk est un enfant qui plus que d’autres, est né dans la douleur, celle de sa mère, pauvre petite fille violée et abandonnée, et la sienne propre, causée par l’incompétence d’une vieille accoucheuse, dont il lui restera toute sa vie un douloureux pied bot. Du fait de ces circonstances, c’est surtout par le rapport à sa mère qu’il est resté marqué sa vie durant, éprouvant à son égard une culpabilité en partie obscure et qui semble-t-il est allée toujours croissant. Coupable d’avoir laissé sa mère pour partir en France, coupable de n’avoir jamais pu lui donner la moindre aisance matérielle ni de la sortir de sa misère originelle, coupable surtout de ne pas lui avoir apporté la joie et la fierté de sa réussite à lui, puisqu’il n’a jamais fait qu’échouer. Il semble probable qu’au moment où s’impose à lui le constat insoutenable de son échec, lorsqu’il sait qu’il est en train de perdre définitivement sa femme et ses deux enfants, son besoin de disparaître vient de la honte qu’il en éprouve à l’égard de sa mère, c’est à elle qu’il ne peut supporter de l’infliger : plutôt disparaître et faire que tout soit anéanti, lui-même et les autres.

L’importance de ce rapport fils-mère fait que le récit dévie par rapport à ce qu’il aurait pu être et qu’on avait d’abord cru. Ce roman semblait vouloir nous conter l’échec d’un couple mixte pourtant fondé sur l’amour véritable et réciproque d’un Tunisien et d’une étrangère. Et dans ce cas il avait un modèle, même non dit, qui est le remarquable roman, « Agar », d’un des maîtres de la littérature tunisienne Albert Memmi. Soixante-cinq ans séparent les deux livres, mais là n’est pas la cause de leur profonde différence ou plutôt même du fait qu’ils n’ont rien de commun. Farouk et sa femme Sonia, d’origine polonaise, qui se sont rencontrés à Paris, n’essaient pas d’aller vivre en Tunisie, alors même que la mère de Farouk est toute prête à accueillir sa belle-fille et que les deux époux n’ont rien qui les éloigne l’un de l’autre culturellement. Ce n’est pas la société qui entraîne Farouk dans une dérive mortelle, c’est lui-même qui va peu à peu s’enfoncer sans que personne puisse le retenir ni l’aider à surmonter ses fragilités. Comme dans la « Phèdre » de Racine, quintessence de la tragédie, on a le sentiment que « le mal vient de plus loin » et que Farouk est voué à l’échec. Et si l’on choisit des termes banalement médicaux, on pourrait dire qu’il s’enferme complaisamment dans la dépression.

Tahar Ben Meftah est d’ailleurs clair sur cette sorte de malédiction individuelle par laquelle certains semblent condamnés, alors que d’autres, juste à côté d’eux et dans des conditions à peu près semblables, incarnent la vie qu’on pourrait dire normale, celle qui permet à la pulsion de vie de l’emporter sur la pulsion de mort, pour reprendre des termes freudiens. Dans le roman cette manière d’être est incarnée par Nizar ami de Farouk qui essaie en vain de mettre en garde ce dernier contre son laisser-aller funeste et qui permet au romancier d’exprimer ses propres positions politiques, très opposées à un islamisme mortifère. Nizar a beaucoup réfléchi à l’histoire de son pays qu’il connaît bien, il paraît tout à fait certain qu’il est une image ou un double de l’auteur lui-même et lui sert de porte-parole pour exprimer une vision de l’histoire qui concerne plus particulièrement le monde arabe : « Cela fait plus d’un siècle que des despotes règnent sur le monde arabe pour « son réveil », il ne fait que sombrer davantage dans les limbes de la nostalgie. Nous sommes les orphelins d’une Histoire qui nous déborde parce que nous n’avons pas su la regarder en face… »

Tahar Ben Meftah est d’ailleurs clair sur cette sorte de malédiction individuelle par laquelle certains semblent condamnés, alors que d’autres, juste à côté d’eux et dans des conditions à peu près semblables, incarnent la vie qu’on pourrait dire normale, celle qui permet à la pulsion de vie de l’emporter sur la pulsion de mort, pour reprendre des termes freudiens. Dans le roman cette manière d’être est incarnée par Nizar ami de Farouk qui essaie en vain de mettre en garde ce dernier contre son laisser-aller funeste et qui permet au romancier d’exprimer ses propres positions politiques, très opposées à un islamisme mortifère. Nizar a beaucoup réfléchi à l’histoire de son pays qu’il connaît bien, il paraît tout à fait certain qu’il est une image ou un double de l’auteur lui-même et lui sert de porte-parole pour exprimer une vision de l’histoire qui concerne plus particulièrement le monde arabe : « Cela fait plus d’un siècle que des despotes règnent sur le monde arabe pour « son réveil », il ne fait que sombrer davantage dans les limbes de la nostalgie. Nous sommes les orphelins d’une Histoire qui nous déborde parce que nous n’avons pas su la regarder en face… »

C’est dans cette fin et même à la fin extrême du livre que l’auteur fait référence au romancier qui représente aujourd’hui le plus remarquable effort de la littérature tunisienne pour intégrer une réflexion sur l’histoire : il s’agit d’Hédi Kaddour, qui fut en 2015 l’auteur très remarqué d’une fresque romanesque puissante, « Les Prépondérants ». Et c’est en effet un excellent exemple de la manière dont on peut échapper, par l’écriture en tout cas, à l’enfermement dans ce nationalisme étriqué que déplore Nizar, du fait qu’à terme, il enfonce dans les âmes « la fatalité de la défaite et de l’infériorité générique ancestrale ». Redoutable diagnostic qu’on pourrait sans doute adapter au cas individuel de Farouk.

Nizar nous fait connaître ce qui apparaît comme le meilleur antidote à cette déprime individuelle et nationale : il organise pour la famille de son ami une visite de la Tunisie qui révèle la beauté et la richesse de son patrimoine historique. Le lecteur en est convaincu alors que Farouk y trouve encore le prétexte à nourrir sa rancœur et de très sombres sentiments. Il est porteur d’un gène potentiellement mortel, ce qu’une philosophe actuelle appelle, à la suite de Nietzsche, le ressentiment.

Denise Brahimi

Et toujours vos commentaires des photos du livre de Mohamed Dib sur Tlemcen « Tlemcen ou les lieux de l’écriture », publiées dans notre lettre 48. Nous continuerons à publier vos textes les commentant, n’hésitez pas à nous en envoyer.

« LA BANDE DES 7 » (photo N°8) Claude Bataillon

Lumière d’hiver par beau temps sur ce quartier de villas coloniales (ou bien est-ce l’école ?). L’ombre du photographe est projetée sur le premier gosse. Ils sont six en tout, éblouis par le soleil dans les yeux.  On dirait bien qu’en tête marche un jeune « pied noir » ; les autres, des « arabes », et, fermant la marche est-ce une femme (l’institutrice ?) ou peut-être un homme en kachabia ? Car il ne fait pas chaud.

On dirait bien qu’en tête marche un jeune « pied noir » ; les autres, des « arabes », et, fermant la marche est-ce une femme (l’institutrice ?) ou peut-être un homme en kachabia ? Car il ne fait pas chaud.

Alors on rêve à ce que fut en ville la relative cohabitation coloniale, avec sa pincée de scolarisation de jeunes garçons « indigènes ». Ou bien, après 1945 et bien plus après 1954, ce bricolage scolaire à marche forcée. En tout cas ces gosses sont devenus en 1962 les jeunes adultes qui ont tenté de construire les bases d’une Algérie moderne : trois générations plus tard, le travail continue

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris, chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002.

La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les

reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude. Patience! Et prenez soin de vous.

Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Pingback: Impasse Verlaine, Dalie Farah | ALGER-MEXICO-TUNIS

Pingback: Impasse Verlaine, Dalie Farah, motre lauréate 2020 « Coup de coeur » – Coup de Soleil Sud

Pingback: Impasse Verlaine, Dalie Farah, 2019 | Coup de Soleil