Lettre culturelle franco-maghrébine #50

ÉDITO

Voici dit-on la saison des vœux ; le moins qu’on puisse dire est que nous n’en manquons pas!

Mais puisque nous sommes dans une chronique culturelle nous allons nous en tenir à ce domaine, avec une mention spéciale pour le cinéma qui comme on peut le voir dans cette Lettre nous fait cruellement défaut.

Heureusement que la présence de la BD nous aide à assouvir notre besoin d’images.

Des livres en revanche, nous en avons, d’une écriture bien intéressante parce que variée. Ils concernent aussi bien les trois pays du Maghreb. L’originalité, dans un genre par ailleurs connu, vient du livre If de Marie Cosnay (éditions de l’ogre) et de la manière dont elle présente un cas (complexe) d’émigration

Jean Pélégri, tout à fait contemporain de Mohammed Dib, mérite assurèment de partager le centenaire de celui qui était son très grand ami. Il a eu droit cette année à la réédition de deux de ses livres importants, que nous présenterons successivement, en commençant ce mois-ci par Les Oliviers de la Justice . (Pour ceux qui ont la chance de le posséder, ce serait l’occasion de revoir le film qui en a été tiré).

Pour ajouter un plaisir supplémentaire à cette sélection de fin d’année, nous avons voulu vous faire un petit « cadeau » qui regroupe deux livres de femmes —à elles l’honneur—deux romans donc, comportant leur part d’autobiographie—évidemment différents mais qui, vous en jugerez vous-mêmes, peuvent être considérés comme complémentaires : La douceur de l’anisette de Rosa Cortes et La discrétion de Faiza Guène.

Après quoi il ne reste plus qu’à vous dire :

Bonnes fêtes

Le beau tableau d’en-tête de cette lettre, repris en couverture du livre de Rosa Cortès est de Louis BENISTI: « Le petit jardin vu d’en haut » (détail) 1947. Merci à Jean-Pierre BENISTI pour nous autoriser cet hommage.

Denise Brahimi

« IF » par Marie Cosnay, éditions de l’ogre, 2020

La question qui semble inévitable mais qui pourtant, à la lecture de ce livre, risque de rester sans réponse, est celle du genre littéraire auquel il appartient. On peut tenter une réponse tout en sachant qu’elle sera forcément réductrice : ce serait une enquête, longuement menée par l’auteure narratrice, Marie Cosnay, autour d’un personnage, mais on ne le comprend que progressivement. Ce personnage lui importe car il se pourrait, semble-t-il, qu’elle soit une de ses descendantes, peut-être sa petite-fille, mais non seulement il s’avère insaisissable, parce qu’il n’a pas toujours porté les mêmes noms et prénoms ni encore moins vécu au même endroit, mais en plus parce qu’il n’y a à peu près rien à saisir, c’est du moins ce que l’auteure affirme souvent, alors même qu’elle accumule, de façon il est vrai aléatoire et dispersée, des traits de son personnage pour le moins singuliers et intrigants.

En fait si la notion d’insaisissable vient à l’esprit, on finit par comprendre que ce n’est pas tellement du ou des personnages qu’il s’agit mais plutôt de l’auteure narratrice, qui n’arrive pas à se persuader que son rôle soit de saisir quoi que ce soit, mais qui tend au contraire à démontrer, quoique de façon allusive et non dite, qu’un personnage ne peut se réduire à une formule unitaire qui en exprimerait la personnalité essentielle. Celui qu’elle appelle tout de même à certains moments Mohamed Bellahouel, est loin d’avoir toujours porté ce nom pas plus que ce prénom. Et s’il a été amené à en changer, ce n’est pas (sauf en quelques circonstances) par une volonté affirmée de dissimulation, c’est que vraiment les circonstances de sa vie et celles de sa naissance, remontant au moins à une génération avant lui ou même davantage, et se poursuivant également après lui sur deux générations, ont fait de lui un être multiple, forcément multiple, au point de ne pouvoir être désigné clairement.

En fait si la notion d’insaisissable vient à l’esprit, on finit par comprendre que ce n’est pas tellement du ou des personnages qu’il s’agit mais plutôt de l’auteure narratrice, qui n’arrive pas à se persuader que son rôle soit de saisir quoi que ce soit, mais qui tend au contraire à démontrer, quoique de façon allusive et non dite, qu’un personnage ne peut se réduire à une formule unitaire qui en exprimerait la personnalité essentielle. Celui qu’elle appelle tout de même à certains moments Mohamed Bellahouel, est loin d’avoir toujours porté ce nom pas plus que ce prénom. Et s’il a été amené à en changer, ce n’est pas (sauf en quelques circonstances) par une volonté affirmée de dissimulation, c’est que vraiment les circonstances de sa vie et celles de sa naissance, remontant au moins à une génération avant lui ou même davantage, et se poursuivant également après lui sur deux générations, ont fait de lui un être multiple, forcément multiple, au point de ne pouvoir être désigné clairement.

La clarté en effet n’est pas ce qui caractérise cette tentative d’enquête ni son cheminement. Et il en est ainsi, évidemment, par la volonté de l’auteure qui multiplie une sorte de poudroiement de lieux et d’actions ; à l’aide de données réelles, comme on peut en trouver dans une enquête, notamment auprès de différentes sortes d’archives, mais aussi grâce à des compléments qu’elle puise dans sa culture personnelle et dans son imaginaire. Contrairement à ce qu’on trouve généralement dans une enquête et qui est de l’ordre de la dénotation, accumulant des faits objectifs et qui « sont ce qu’ils sont » si l’on ose dire les choses ainsi, la recherche bien réelle menée par Marie Cosnay ne cesse d’offrir au lecteur toute une série de divagations fécondes, qui sont de l’ordre de la connotation, en droit illimitée, puisqu’il s’agit de tout ce qu’une donnée entraîne avec elle, souvenirs, suggestions, références, débordant ou annulant toute tentative de structure linéaire, même s’il en reste quelques fragments dans une sorte de sous-texte persistant. D’ailleurs l’auteure, qui sans doute a besoin de s’aider elle-même autant que d’aider ses lecteurs, insère plusieurs fois dans le cours de sa narration de brefs résumés et mises au point pour une fois tout à fait clairs. Donnons-en un exemple qui arrive presque à la moitié du livre et qui permet d’avoir une sorte de base pour continuer à avancer : « Mohammed Bellahouel, né en 1920 à Bône (Annaba), épousait dans les années 1950 Noémie Sandra, Française espagnole, et avait d’elle, qui avait déjà trois enfants au nom transmis, d’un père Vella, cinq nouveaux enfants nés à Alger, à El-Biar et à Kouba. Les enfants, en 1963, à la demande de leur père et sur autorisation ministérielle, verraient leur nom coupé à l’intérieur. En1957, Bellahouel, policier, est en poste à Alger. Son fils, celui qui avait cinq ans à la Joliette, est né au mois de mai. »

La dernière phrase de ce court extrait fait allusion au retour de la famille en France en 1962, parmi le flot des rapatriés —quitte à dire qu’il ne s’agit pas d’un retour vers quelque patrie que ce soit. L’idée qui s’impose en effet, lorsque le bateau qui les transporte arrive à Marseille, est qu’aucune définition ne saurait être donnée de ce qu’ils sont : ni pieds-noirs, ni harkis, ni français, et sans aucun lieu qui les attendent, avec lequel ils pourraient se découvrir le moindre rattachement. Finalement et à mesure que l’Histoire avance, il semble qu’ils deviennent français, mais si l’on peut dire français par défaut, cette étiquette représentant pour eux la neutralité de ce qui est « non marqué ». Cette incertitude latente explique pourquoi ils sont totalement instables et circulent à travers la France de lieu en lieu. Jusqu’au moment où l’âge venant, l’ex-Mohamed se sent saisi par un tropisme qui l’attire vers le sud. Ce qui ne signifie nullement qu’il se découvre ce que certains appellent des racines, mot qui dans cette famille serait parfaitement incongru.

L’extrême flou qui caractérise de nombreux moments du récit (mais ce n’en est pas vraiment un !) vient de cette impossible assignation d’identité, et l’on comprend que l’effort de l’auteure a été de la préserver. On voit bien le rapport avec le fait que Marie  Cosnay est connue pour sa remarquable traduction des Métamorphoses d’Ovide ; et l’on pourrait parler aussi d’anamorphose comme procédé troublant de déformation des images, visant à les rendre méconnaissables. Dans le genre romanesque, l’exemple d’Edmond Dantès alias Comte de Monte-Cristo lui fournit en tout cas un bel exemple de ces sidérantes transformations.

Cosnay est connue pour sa remarquable traduction des Métamorphoses d’Ovide ; et l’on pourrait parler aussi d’anamorphose comme procédé troublant de déformation des images, visant à les rendre méconnaissables. Dans le genre romanesque, l’exemple d’Edmond Dantès alias Comte de Monte-Cristo lui fournit en tout cas un bel exemple de ces sidérantes transformations.

En tout cas pour ce qui concerne, après une soixantaine d’années, l’afflux en France de populations venues d’Algérie, le livre de Marie Cosnay nous convainc d’une certaine absurdité à vouloir y distinguer encore aujourd’hui des catégories qui après trois générations sont forcément en voie d’extinction, à supposer qu’elles aient toujours été claires en leur temps. L’auteure agit en poétesse lorsqu’elle en garde un sentiment de mobilité, d’incertitude et de foisonnement. De ce talent elle donne un exemple par le choix du titre If dont les sens possibles sont d’une étonnante diversité, sans compter que ce mot en anglais, le si du mode conditionnel, ouvre la porte à tous les possibles, mais seulement au cas où …C’est ainsi que l’incertitude est préservée !

Denise Brahimi

« L’HISTORIOGRAPHE DU ROYAUME » par Maël Renouard, Grasset, 2020

Nous venons de passer une période pendant laquelle l’orientalisme n’a pas eu bonne presse, entraîné dans leur chute par la colonisation et la vision impérialiste du monde. Non sans contradiction d’ailleurs, s’agissant par exemple d’un certain type de peinture (dite orientaliste), à la fois très décriée et surévaluée. Les coups les plus durs portés à toutes les activités et représentations regroupés sous le nom d’orientalisme l’ont été dans les années 1980 par un livre célèbre de l’Américain d’origine palestinienne Edward Saïd, invalidant tout un savoir comme contaminé par ses liens avec la conquête du monde par l’Occident.

Reste pourtant ce savoir lui-même, une masse de connaissances, de recherches et d’écrits, comportant des faits historiques sur lesquels il existe un accord aussi objectif qu’on peut l’être et désormais contrôlés à partir de points de vue idéologiques très différents. Il est évidemment impensable de rejeter dans l’ombre ce passionnant ensemble culturel (en attendant des jours meilleurs idéologiquement ?). Et par chance, c’est la littérature qui pourrait bien sauver la situation, avec ses moyens propres et sa manière d’échapper aux assignations.

Reste pourtant ce savoir lui-même, une masse de connaissances, de recherches et d’écrits, comportant des faits historiques sur lesquels il existe un accord aussi objectif qu’on peut l’être et désormais contrôlés à partir de points de vue idéologiques très différents. Il est évidemment impensable de rejeter dans l’ombre ce passionnant ensemble culturel (en attendant des jours meilleurs idéologiquement ?). Et par chance, c’est la littérature qui pourrait bien sauver la situation, avec ses moyens propres et sa manière d’échapper aux assignations.

Un roman encore récent, et connu parce que couronné d’un prix, a ouvert avec succès cette nouvelle voie. C’est celui de Mathias Enard qui a obtenu le Goncourt en 2015 pour son roman « Boussole », après avoir fait des études d’arabe et de persan. « L’historiographe du royaume » de Maël Renouard semble d’abord s’intéresser principalement au Maghreb contemporain, en fait au règne et à la politique du roi Hassan II ; mais comme l’historiographe que se choisit celui-ci est un Marocain remarquablement cultivé, dont les compétences dépassent de beaucoup sa fonction auprès du Roi, on est amené à s’intéresser à d’autres moments et à d’autre épisodes de l’histoire marocaine, et bien plus largement encore à diverses sortes de rencontres ou rapprochements possibles entre l’Orient et l’Occident, pour reprendre ces dénominations traditionnelles, quelle que soit la critique qu’on peut en faire légitimement.

Pour ne citer ici que quelques exemples qui montreront l’ampleur du ou des sujets abordés, il y a par exemple un moment où l’historiographe est chargé d’organiser des fêtes (qui seront d’ailleurs supprimées finalement car tels sont les caprices du Roi) en l’honneur du célèbre grand sultan du 17ème siècle Moulay Ismaïl (1645-1727) dont la ville de Meknès a gardé de nombreuses traces. On peut d’ailleurs ajouter « comme Versailles garde les traces, et c’est peu dire, du règne de Louis XIV » car on a souvent rapproché ces deux souverains de la même époque, le Marocain et le Français, d’autant plus légitimement qu’ils ont eu des échanges et des relations d’ailleurs bien connues et mainte fois racontées.

Le triangle Hassan II, Moulay Ismaïl et Louis XIV est historique et politique, « L’historiographe du royaume » en évoque un autre, littéraire celui-là, sur lequel Maël Renouard revient assez longuement dans l’épilogue de son livre, qui se passe après la mort d’Hassan II en 1999 et conduit le lecteur jusqu’à celle d’Eljarib qui fut l’historiographe du Roi. Cette préoccupation littéraire prend elle aussi une forme triangulaire dans la mesure où elle part de la « Recherche du Temps perdu » de Marcel Proust et porte sur des relations éventuelles entre deux autres écrits monumentaux, les « Mémoires » de Saint-Simon et les « Mille et une Nuits. » On voit que nous sommes ici encore au cœur d’un rapprochement multiple entre l’Orient et l’Occident, à la fois dans l’espace et dans le temps. L’épilogue de Maël Renouard montre que cette recherche reste passionnément vivante chez de jeunes universitaires d’aujourd’hui, une enseignante par exemple dont on voit qu’elle est toute prête à prendre le relais et à assumer l’héritage d’Eljarib. Celui-ci, avant de disparaître, est d’ailleurs venu à Paris pour assumer de hautes fonctions dans un lieu qui lui correspond parfaitement, l’Institut du monde arabe ou IMA, à la fois consacré à la connaissance du Monde arabe et situé en plein cœur de Paris.

Du rapport entre les deux « triangles » qui viennent d’être évoqués, on peut sans doute dégager une signification, qui elle-même serait en rapport avec le thème général du livre. A travers l’histoire d’Hassan II et sans avoir pour cela à en rajouter, si l’on ose dire familièrement, l’auteur donne l’exemple de ce qu’est un certain type de pouvoir vraiment absolu, dont on a un peu de mal à se faire une idée, en nos temps qui rabâchent l’idée de démocratie. Cette représentation est d’autant plus sidérante (alors que la plupart des faits sont attestés par ailleurs) que pourtant elle ne semble pas polémique, du fait qu’Eljarib garde un attachement et une soumission sans réserve au Roi, dont il aura subi toute sa vie sans les comprendre les humeurs et les caprices. Tous les autres souverains et monarques dont il est question dans le livre, notamment à travers les deux « triangles », incarnent cette même pratique du pouvoir, effarante et scandaleuse aux yeux des bons démocrates que nous sommes devenus. Compte tenu des insurrections violentes que cette pratique suscite et de leur répression par le pouvoir du souverain (sultan, prince, roi etc.), l’action politique paraît se consumer dans ce type d’activité et y trouver son trait le plus constant, séculaire voire millénaire si l’on pense aux empereurs romains. En ce sens, le roman de Maël Renouard participe d’une conception très péjorative du pouvoir et de ses abus dont on sait combien elle est répandue à notre époque, constituant une des bases de ce qu’on appelle le populisme.

Du rapport entre les deux « triangles » qui viennent d’être évoqués, on peut sans doute dégager une signification, qui elle-même serait en rapport avec le thème général du livre. A travers l’histoire d’Hassan II et sans avoir pour cela à en rajouter, si l’on ose dire familièrement, l’auteur donne l’exemple de ce qu’est un certain type de pouvoir vraiment absolu, dont on a un peu de mal à se faire une idée, en nos temps qui rabâchent l’idée de démocratie. Cette représentation est d’autant plus sidérante (alors que la plupart des faits sont attestés par ailleurs) que pourtant elle ne semble pas polémique, du fait qu’Eljarib garde un attachement et une soumission sans réserve au Roi, dont il aura subi toute sa vie sans les comprendre les humeurs et les caprices. Tous les autres souverains et monarques dont il est question dans le livre, notamment à travers les deux « triangles », incarnent cette même pratique du pouvoir, effarante et scandaleuse aux yeux des bons démocrates que nous sommes devenus. Compte tenu des insurrections violentes que cette pratique suscite et de leur répression par le pouvoir du souverain (sultan, prince, roi etc.), l’action politique paraît se consumer dans ce type d’activité et y trouver son trait le plus constant, séculaire voire millénaire si l’on pense aux empereurs romains. En ce sens, le roman de Maël Renouard participe d’une conception très péjorative du pouvoir et de ses abus dont on sait combien elle est répandue à notre époque, constituant une des bases de ce qu’on appelle le populisme.

En revanche, la préoccupation culturelle et littéraire y gagne une représentation beaucoup plus flatteuse —comme si elle était, par comparaison, une garantie d’honnêteté. Etre historiographe serait alors une position intermédiaire proche du pouvoir mais sans être contaminé par lui —certains intellectuels devant alors s’efforcer de lutter contre la tentation du pouvoir en le discréditant —mais il ne s’agit là que de pures suppositions, le livre de Maël Renouard ayant le mérite de ne pas donner toutes ses clefs.

Pour ne parler que de ce qui apparaît très clairement, on constate que la religion ne semble jouer aucun rôle dans l’exercice du pouvoir tel qu’il le décrit. Ce qui est normal puisque le présent du livre se situe entièrement au 20ème siècle, le mélange délétère du religieux et du politique étant le fait du siècle suivant, c’est-à-dire le nôtre. Le jeu politique, avec ses ruses et ses trahisons n’est certainement pas exclu à notre époque mais « L’historiographe du royaume » nous incite à nous demander ce qui a changé entre son temps(règne de Hassan II, 1961-1999) et le nôtre. Il se pourrait que le pouvoir ne soit plus ce qu’il était (désormais mondialisé, financiarisé) mais que les critiques retardent sur cette évolution.

Denise Brahimi

« LA DISCRETION » par Faïza Guène, éditions Plon, 2020

Ce livre raconte principalement l’histoire de Yamina, qui pourrait être la mère de la romancière, et la situe entre deux générations, celle de sa propre mère et celle de ses enfants, trois filles et un fils, conduisant ces derniers jusqu’à l’âge adulte, au moment où ils ont en moyenne trente-cinq ans. L’histoire est donc très présente au long de ce parcours, et de ce qu’on pourrait appeler les tribulations vécues par cette famille. Cependant ce n’est pas un fresque ou une chronique historiques que Faïza Guène s’est donnée comme but principal dans ce roman, il se veut un hommage rendant justice au personnage de Fatima, qui a désormais soixante-dix ans et qui a toujours été trop discrète de l’avis de ses filles, d’où le titre du roman.

Les filles sont donc décidées à prendre le contre pied de ce qu’a été l’attitude maternelle, et elles s’en expliquent très fortement, formulant ce qui est en réalité l’idée principale de la romancière elle-même. Idée qui est évidemment une revendication, une protestation, et dont on pourrait dire qu’elle caractérise les personnages féminins de la génération actuelle, tout comme la discrétion a caractérisé celles de la génération précédente.

Les filles sont donc décidées à prendre le contre pied de ce qu’a été l’attitude maternelle, et elles s’en expliquent très fortement, formulant ce qui est en réalité l’idée principale de la romancière elle-même. Idée qui est évidemment une revendication, une protestation, et dont on pourrait dire qu’elle caractérise les personnages féminins de la génération actuelle, tout comme la discrétion a caractérisé celles de la génération précédente.

Changement d’attitude donc, et même du tout au tout, mais tout l’intérêt est de savoir ce qui a motivé les comportements de chacune des deux générations ; car si l’on peut certainement dire de ceux-ci qu’ils sont générationnels, on est incité par le livre de Faïza Guène à dépasser l’évidence de ce constat. Les faits dont il constitue le rappel sont clairs et attestés, et « La Discrétion » n’apporte à cet égard aucune révélation car tout cela est désormais assez bien connu, la littérature notamment ayant joué l’un de ses rôles, qui est l’information. Mais ce qui est beaucoup moins facile à déterminer est l’objet précis de la revendication incluse dans un tel livre —alors même que l’accueil favorable qu’il a reçu semble indiquer qu’il a été compris.

Il est vrai que l’écriture de Faïza Guène est à elle seule un des atouts à sa disposition, on a envie de dire qu’elle est incontestablement une écrivaine, et pas seulement quelqu’un(e) qui plus ou moins laborieusement veut témoigner sur ce qu’elle a vécu. Son sens de l’observation provoque des effets de drôlerie alors même que ce qu’elle raconte n’est jamais en soi amusant mais c’est justement ce contraste entre drôle et pas drôle qui, comme il arrive souvent, suscite le plaisir de la suivre dans les avatars du quotidien. Dans son livre il n’y a jamais de temps mort même quand il ne se passe rien ou à peu près rien ; ou plutôt, comme on dit banalement, c’est dans sa tête que les choses se passent, vigilance et curiosité y sont constamment présentes, en sorte qu’on ne court pas le moindre risque de s’ennuyer.

Cette sorte de présence est d’ailleurs tout à fait en rapport avec le sujet du livre, elle veut dire que la narratrice ne se tient jamais en retrait, en un mot qu’elle n’est pas discrète—surtout pas—et que mentalement du moins si elle ne peut le faire autrement, elle met son grain de sel partout, bien consciente que c’est sa manière personnelle d’exister, et qu’il ne faut surtout pas attendre qu’on lui demande son avis parce que personne ne le lui demandera !

La prise en considération de la part du racisme dans cette exclusion fait partie des rappels que Faïza Guène estime avoir à faire dans son roman, mais par comparaison avec la place que tiennent ce mot et cette dénonciation dans le discours actuel, on se dit qu’elle reste plutôt …discrète à cet égard. On pourrait en dire autant pour la revendication féministe, pour laquelle les trois filles de Yamina mènent le combat, comme elles ont tout le loisir de le faire au sein même de la famille, mais pas du tout contre les hommes eux-mêmes, à savoir le père Brahim et le frère Omar, aucun des deux ne se conduisant comme des héritiers du patriarcat, alors que Yamina elle-même, femme et mère, favorise et protège son fils Omar au-delà de toute raison !

De ces deux exemples on peut conclure que Faïza Guène reste dans le cadre habituel des descriptions de la famille algérienne en France, mais de manière un peu décalée, à la fois pour des raisons chronologiques, cette famille n’étant plus tout à fait ce qu’elle était naguère, et pour des raisons d’exigence personnelle de la romancière, qui veut aller au-delà des clichés pour cerner de manière originale ce qu’elle ressent comme essentiel et profond.

De ces deux exemples on peut conclure que Faïza Guène reste dans le cadre habituel des descriptions de la famille algérienne en France, mais de manière un peu décalée, à la fois pour des raisons chronologiques, cette famille n’étant plus tout à fait ce qu’elle était naguère, et pour des raisons d’exigence personnelle de la romancière, qui veut aller au-delà des clichés pour cerner de manière originale ce qu’elle ressent comme essentiel et profond.

Donc et pour s’en tenir à l’indication qu’elle donne à ce sujet, ce que la narratrice ressent comme insupportable dans l’effacement volontaire de sa mère, c’est que toute la vie de celle-ci en a été pour ainsi dire annulée ou anéantie, irrémédiablement puisqu’il s’agit du passé. Ce qu’elle ne supporte pas est qu’une femme aussi admirable et pourvue de tant de qualités n’ait jamais été reconnue comme telle— une insupportable injustice. La vie de Fatima s’explique sans doute pour des raisons extérieures à elle-même mais aussi et plus encore pour des raisons intérieures et personnelles qui font qu’elle ne s’est pas autorisée la moindre revendication, on pourrait dire pas la moindre manifestation de son existence propre et de sa volonté. Elle en a donné pour raison le fait de ne pas être chez elle en France mais d’y avoir le statut d’invitée avec ses diverses obligations. Mais on comprend bien aussi à lire tout ce qui précède dans le récit que son éducation de fillette, d’adolescente et de femme algérienne l’a formée à cet effacement de soi-même et à la soumission.

Ses trois filles, avec une certaine mauvaise foi, ne tiennent compte que de la partie française du parcours, parce qu’elle les concerne personnellement en sorte qu’elles concentrent sur ce point toute leur rage de vivre et leur agressivité. En fait, en rejetant ce qu’a été l’histoire imposée à leur mère et intériorisée par elle, ces nouvelles femmes ou femmes de la nouvelle génération cherchent leur propre définition, non sans quelques dégâts tels qu’une grande difficulté à aimer—ce qui pourrait être le propre du féminin car leur frère Omar semble s’en tirer beaucoup mieux à cet égard. Peur viscérale de se laisser leurrer et d’être encore et toujours des victimes ? L’une des trois sœurs, la plus ouvertement violente, prend la décision judicieuse de tenter une psychanalyse qui pourrait peut-être l’apaiser. Si le mal-être des filles vient, comme Faïza Guène semble le dire, de ce qu’ont vécu leurs mères, comment trouver au présent une réparation ? C’est toute la difficulté, que la romancière, à défaut de pouvoir la résoudre (ce n’est pas son rôle) perçoit avec intelligence et montre fort bien.

Denise Brahimi

« LA DOUCEUR DE L’ANISETTE » par Rosa Cortés, chroniques de jeunesse, éditions chèvre-feuille étoilée, 2020

Ce récit s’inscrit dans un projet autobiographique de l’auteure, il en est le deuxième volume, consacré à l’adolescence de la petite Espagnole dont la famille a émigré à Alger après l’échec des Républicains espagnols dans la guerre civile contre les franquistes.

De ce passé il n’est à peu près plus question dans La douceur de l’anisette, consacré à la vie à Alger entre 1956 et 1962, c’est-à-dire très exactement pendant la Guerre d’Algérie. De celle-ci on ne peut évidemment pas dire qu’elle soit absente du livre, ce qui serait très invraisemblable, mais Rosa Cortés insiste beaucoup sur le fait qu’elle a été pendant longtemps inconsciente des événements historiques qui se déroulaient pourtant si près d’elle, au sens d’abord géographique du mot, que la famille vive dans le quartier populaire de Belcourt (1955-56) ou sur « les hauteurs tranquilles du Télemly » (1957-1962). Elle ne commence à comprendre la gravité de la situation que lorsque celle-ci devient mortifère, dans tous les lieux d’Alger, et irréversible, dans les deux dernières années de la guerre avant l’indépendance.

Le livre de Rosa Cortés est donc fait de deux récits qui se juxtaposent et qui ne s’entrecroiseront que très peu vers la fin. Le premier concerne sa vie personnelle au passage de l’enfance à l’adolescence, dans une famille très unie où malgré l’existence d’une sœur aînée bientôt mariée, elle est encadrée et choyée comme une fille unique entre une mère qui veille sur elle à tous égards, et un père travailleur acharné qu’elle admire pour son courage. Rosa ne manque pas de camarades de son âge qui comme il est normal dans l’adolescence disparaissent les unes après les autres, non sans lui avoir apporté leur amitié et une précieuse connaissance du monde, sans laquelle son horizon très étroit aurait été encore plus limité. Lorsqu’elle prendra conscience de ces limites, il lui faudra rompre avec sa famille, mais ce ne sera pas avant la fin du récit, en 1962.

Le livre de Rosa Cortés est donc fait de deux récits qui se juxtaposent et qui ne s’entrecroiseront que très peu vers la fin. Le premier concerne sa vie personnelle au passage de l’enfance à l’adolescence, dans une famille très unie où malgré l’existence d’une sœur aînée bientôt mariée, elle est encadrée et choyée comme une fille unique entre une mère qui veille sur elle à tous égards, et un père travailleur acharné qu’elle admire pour son courage. Rosa ne manque pas de camarades de son âge qui comme il est normal dans l’adolescence disparaissent les unes après les autres, non sans lui avoir apporté leur amitié et une précieuse connaissance du monde, sans laquelle son horizon très étroit aurait été encore plus limité. Lorsqu’elle prendra conscience de ces limites, il lui faudra rompre avec sa famille, mais ce ne sera pas avant la fin du récit, en 1962.

Une enfant aussi choyée et protégée ne s’inquiète que fort peu des événements politico-his toriques. Dans son cas cela s’explique aussi par la situation particulière de sa famille qui certes apprécie beaucoup l’accueil qu’elle a trouvé à Alger mais qui n’en reste pas moins fondamentalement espagnole, ne parlant à la maison que le valencien ou le catalan mais non pas le français. Cette pluralité des langues n’est d’ailleurs pas vécue par les parents ni par leur fille comme un obstacle ou une difficulté, bien au contraire. L’adolescente obtient assez vite de très bons résultats scolaires, alors que l’école est un lieu où elle parle exclusivement français ; elle n’en est pas moins ravie d’aller passer chaque année ses vacances d’été dans le village du Levant espagnol d’où la famille est originaire, son problème avec l’Espagne étant uniquement politique, (le pouvoir est encore aux mains de Franco, jusqu’en 1975) mais pas du tout culturel. Cette appartenance à l’Espagne étant leur caractéristique essentielle, Rosa et sa famille ne se sentent pas vraiment partie prenante dans aucun des deux groupes qui s’opposent pendant la Guerre d’Algérie et lorsqu’elle parle des Pieds-Noirs, ce qui devient de plus en plus fréquent à la fin du livre, Rosa ne semble pas se considérer comme étant pleinement de cette communauté.

C’est d’ailleurs cette relative extériorité qui lui permet d’exprimer à leur égard toute son empathie, de façon émouvante et littérairement remarquable. Ce qu’elle écrit à ce propos est à la fois une élégie et une épopée, sur lesquelles se termine son livre. Elégie parce qu’il y a beaucoup de douleur et de tristesse à voir se défaire la vie d’un groupe qui avait un goût si fort du bonheur, et savait le trouver modestement. Epopée parce qu’elle évoque ce qu’elle a vu de ses yeux, ces hordes misérables en partance vers de lieux improbables où rien ni personne ne les attendait : « Ils partaient vers des terres lointaines, qui la France, qui le Canada, qui l’Espagne, qui…là où ils pensaient pouvoir être admis, je ne dis pas accueillis, je dis juste reçus. Chacun, selon son parcours, son histoire, ses possibilités, choisissait sa route (…) C’était une foule fébrile et désemparée qui s’entassait dans les aéroports ou dans les quais des ports. »

Il n’y a pas de récrimination dans les pages émues qu’elle leur consacre, d’autant moins qu’elle a choisi pour elle-même et tout à fait librement un autre destin. Ayant fait mine de partir comme l’ont fait ses parents qui sont retournés en Espagne, elle revient très vite en Algérie pour y inventer sa vie, ce qu’elle racontera sans doute dans le troisième volume de son récit autobiographique.

Lorsqu’elle rentre à Alger après les vacances en Espagne de l’été 62, elle évoque très bien les subtiles différences qui se sont installées en peu de temps dans le pays devenu indépendant. Elle les ressent plus que d’autres du fait de la similitude entre la liberté conquise par ce pays et la sienne propre, qu’elle est en train de se donner en rompant avec le cercle familial dans lequel elle avait vécue enfermée jusque là.

Lorsqu’elle rentre à Alger après les vacances en Espagne de l’été 62, elle évoque très bien les subtiles différences qui se sont installées en peu de temps dans le pays devenu indépendant. Elle les ressent plus que d’autres du fait de la similitude entre la liberté conquise par ce pays et la sienne propre, qu’elle est en train de se donner en rompant avec le cercle familial dans lequel elle avait vécue enfermée jusque là.

Parce qu’elle a vraiment aimé les six années de son adolescence algérienne —on a envie de dire aimé d’amour parce que son récit est souvent un hymne au bonheur d’avoir existé dans ces lieux-là—elle ne pouvait pas fermer la porte et partir en oubliant, comme si de fait elle reniait et trahissait ce passé si proche. Le fait de vivre à Alger (jusqu’en 1976) est le choix fondateur de sa vie et de son histoire personnelle. Mais elle n’oublie pas pour autant ceux qui n’ont pas pu faire le même et qui ont dû partir en n’emportant que leur seule nostalgie. Ils se consoleront parfois dans les années qui suivent grâce à « la douceur de l’anisette partagée » ; ce sont les derniers mots du livre ; ils font comprendre que son titre est plus subtil qu’il n’y paraît : il ne s’agissait pas pour l’auteure de décrire les belles heures de l’Algérie Pied-noire d’avant 62 mais de rendre hommage à ce que furent ensuite les moyens parfois très modestes de sa résilience.

Denise Brahimi

« LE SEL DE TOUS LES OUBLIS » par Yasmina Khadra, Editions Julliard 2020

Pour les connaisseurs des romans de Yasmina Khadra, le livre de 2020 fera sans doute partie des meilleurs de cet écrivain. Les autres, s’ils sont honnêtes, devront au moins reconnaître que Le Sel de tous les oublis est un livre qui se lit facilement et agréablement. Car cet auteur sait raconter une histoire, ou des histoires, même, si l’on ose dire, quand il n’y en a presque pas. En effet, plutôt qu’une histoire on suit à travers ce roman un personnage principal, Adem Naït-Gacem, également présent dans les deux parties du livre entre lesquelles il sert de lien, alors qu’elles sont assez différentes par leur façon de procéder autant que par leur contenu.

On fait connaissance avec le personnage au moment où son histoire va changer du tout au tout : il était instituteur dans un village et époux sans problème apparent d’une jeune femme Dalal lorsque soudain celle-ci décide de le quitter pour partir avec un autre homme dont elle est tombée amoureuse, au point de ne pouvoir lutter contre cette passion. Ainsi abandonné, esseulé et trahi, il quitte maison et métier, plongeant dans une crise existentielle violente qui l’amène au refus de tous et de tout, sauf l’ivresse à laquelle il s’adonne effroyablement. Il aboutit de ce fait dans un hôpital psychiatrique, mais il en ressort assez vite, ayant été reconnu sain d’esprit, en tout cas exempt de maladie psychique ou mentale. On peut certainement parler de ses divagations, mais au sens propre et géographique du mot, car il se livre à une errance incessante dont il ne connaît pas lui-même le but, en sorte que chaque étape le laisse insatisfait.

On fait connaissance avec le personnage au moment où son histoire va changer du tout au tout : il était instituteur dans un village et époux sans problème apparent d’une jeune femme Dalal lorsque soudain celle-ci décide de le quitter pour partir avec un autre homme dont elle est tombée amoureuse, au point de ne pouvoir lutter contre cette passion. Ainsi abandonné, esseulé et trahi, il quitte maison et métier, plongeant dans une crise existentielle violente qui l’amène au refus de tous et de tout, sauf l’ivresse à laquelle il s’adonne effroyablement. Il aboutit de ce fait dans un hôpital psychiatrique, mais il en ressort assez vite, ayant été reconnu sain d’esprit, en tout cas exempt de maladie psychique ou mentale. On peut certainement parler de ses divagations, mais au sens propre et géographique du mot, car il se livre à une errance incessante dont il ne connaît pas lui-même le but, en sorte que chaque étape le laisse insatisfait.

C’est ainsi que le roman avance au cours des rencontres qu’il fait. Chacune est racontée avec beaucoup de verve et fait apparaître un personnage différent, leur point commun étant d’être des marginaux pittoresques et d’exprimer une philosophie de la vie que le lecteur peut reprendre à son compte si elle lui convient. Cette partie du livre pourrait être une sorte de conte, ou plutôt un recueil de contes, pour lesquels on penserait à un titre tel que « contes de la folie ordinaire » s’il n’était déjà pris (en 1972 par Charles Bukowski). Tous les personnages rencontrés forment une sorte de ronde joyeuse et déguenillée, sinistre et pourtant drôle, hors norme et déjantée. Le triste Adem reste seul au milieu d’eux, enfermé dans son pessimisme et sa misanthropie.

Cela ne se passe pas mieux pour lui dans la deuxième partie du livre, bien qu’il ait considérablement changé entre les deux. Il est désormais sociable, revendicatif voire exigeant. Le récit est beaucoup plus narratif au sens habituel du mot qu’il ne l’était jusque là. Le héros envisage désormais de vivre et de travailler, il s’engage pour ceux qui l’ont accueilli et sont devenus ses amis, au point de se retrouver en prison pour avoir défendu leur cause. Mais il va gâcher (et pire que cela) ce qu’on aurait pu prendre pour un retour à la vie normale parce que « le diable s’en mêle », c’est ainsi que Yasmina Khadra fait mine d’expliquer les choses. Avec le goût de la vie, Adem l’ex-mari trompé retrouve celui de l’amour et de la sexualité, avec d’autant plus de force qu’il en a été longtemps frustré. Pour autant, quoique pour d’autres raisons, on va bientôt le retrouver aux prises avec des difficultés non moins grandes qu’au temps de sa vie conjugale. Il ne peut s’empêcher de vouloir prendre une revanche en jouant désormais le rôle de l’amant, lui qui fut auparavant le mari trompé. Il se persuade que la femme mariée qu’il désire est prête à le suivre dans une aventure érotique partagée et ce fantasme l’obsède au point de le rendre fou! Inutile de dire que les choses se passent très mal et que cette fois il perd tout à fait la raison, comme les pauvres fous qu’il a pu voir auparavant à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, bien connu de Frantz Fanon.

Il se peut que Yasmina Khadra ait voulu maintenir dans cette deuxième partie du livre le ton de la fable, et l’on a bien l’impression que les problèmes psychologiques de son personnage ne sont pas sa principale préoccupation, ni l’objet d’une description clinique du basculement dans la folie. Ils alimentent le récit, et donnent ainsi à l’auteur l’occasion de continuer à raconter. On est tenté de se dire que pour un auteur comme lui c’est, parfois du moins, le plaisir du conte qui est important, avec ses méandres, ses échappées et ses renversements. Le modèle d’un tel roman pourrait être le célèbre Jacques le fataliste de Diderot.

Il se peut que Yasmina Khadra ait voulu maintenir dans cette deuxième partie du livre le ton de la fable, et l’on a bien l’impression que les problèmes psychologiques de son personnage ne sont pas sa principale préoccupation, ni l’objet d’une description clinique du basculement dans la folie. Ils alimentent le récit, et donnent ainsi à l’auteur l’occasion de continuer à raconter. On est tenté de se dire que pour un auteur comme lui c’est, parfois du moins, le plaisir du conte qui est important, avec ses méandres, ses échappées et ses renversements. Le modèle d’un tel roman pourrait être le célèbre Jacques le fataliste de Diderot.

Mais avec Le sel de tous les oublis, on voit bien que le plaisir du conte ne fait pas oublier à son auteur la société dans laquelle il vit. La liberté de sa démarche n’exclut pas le réalisme ni la satire sociale qui est sans ménagement. Dans cette deuxième partie du livre, sa virulence apparaît dans la représentation d’un parvenu de l’indépendance, qui agit comme un petit potentat local et se croit tout permis au mépris du droit des autres, notamment les paysans. On trouve là une nouvelle mouture du travail puissamment mené par Rachid Mimouni dans plusieurs de ses romans jusqu’à sa mort en pleine décennie noire (1995). Le roman de Yasmina Khadra est supposé se passer peu après l’indépendance, à un moment où personne ou presque n’avait encore fait l’analyse des abus commis par des profiteurs plus ou moins abjects, qui sévissaient souvent impunément au nom du FLN. En fait, Le Sel de tous les oublis étant écrit en 2020, c’est de notre époque qu’il reflète la mentalité. Elle est reconnaissable d’une part au fait que la période de la guerre d’indépendance, à peine évoquée, est à peu près totalement passée sous silence ; et d’autre part à ce que le nom du FLN loin d’y apparaître sur un mode laudatif, n’est cité que pour dénoncer les usurpations auxquelles il a donné lieu.

On peut donc dire que ce dernier livre de Yasmina Khadra est révélateur d’un ensemble d’attitudes qui sont le fait d’écrivains actuels, souvent plus jeunes que lui (né en 1955, il a maintenant 65 ans). Cet écrivain prolixe a été le témoin sensible de toutes les époques qu’il a traversées, et il use d’une grande diversité dans sa manière de les représenter. Réel et imaginaire, tout y est : Yasmina Khadra a le goût des mots et il s’en sert sans modération.

Denise Brahimi

« SEPT MORTS AUDACIEUX ET UN POETE ASSIS » par Saber Mansouri, éditions Elyzad, Tunisie 2020

Saber Mansouri est universitaire, historien et chercheur, avant d’être romancier. Pour autant il n’est pas débutant dans le domaine du roman ni dans celui de l’écriture en général, il a d’ailleurs une cinquantaine d’années et son livre n’appartient pas à la catégorie des premiers romans autobiographiques, même s’il comporte aussi quelques éléments de cette sorte. On constate par exemple que, même vivant à Paris, il est resté fidèle non seulement à la Tunisie et à son histoire récente mais aussi à sa géographie, et à la région bien précise où il est né, à Nefza, dans le Nord-Ouest du pays. A certains égards, on pourrait considérer que le livre est tout entier un éloge et un hommage rendu à cette région, qu’il s’agirait de réhabiliter, y compris sur un mode polémique, pour lutter contre le discrédit dont elle est victime de longue date, regardée et traitée comme inférieure à tous égards par les gens de l’Est qui dominent le pays —et qui l’exploitent sous prétexte de le  gouverner. Le livre de Saber Mansouri attire donc l’attention des gens peu ou mal informés sur une division qui serait fondamentale pour comprendre la géopolitique de la Tunisie, entre une moitié Ouest pauvre, rurale et une moitié Est dominatrice et corrompue, ce qui va tout à fait à l’encontre de la vision répandue et sans doute trop sommaire qu’on peut avoir de ce pays comme verticalement partagé entre le Nord et le Sud.

gouverner. Le livre de Saber Mansouri attire donc l’attention des gens peu ou mal informés sur une division qui serait fondamentale pour comprendre la géopolitique de la Tunisie, entre une moitié Ouest pauvre, rurale et une moitié Est dominatrice et corrompue, ce qui va tout à fait à l’encontre de la vision répandue et sans doute trop sommaire qu’on peut avoir de ce pays comme verticalement partagé entre le Nord et le Sud.

Cependant, et cette remarque vaut pour l’ensemble du livre de Saber Mansouri qu’il faut aborder avec prudence et conscience de sa complexité : toutes les opinions parfois très catégoriques qui s’y trouvent exprimées sont sujettes à caution, et il ne faut jamais oublier qu’elles sont l’expression d’un individu particulier, précisément montré dans ses particularités. Le livre ne donne pas les opinions d’un seul (qui représenterait éventuellement l’auteur lui-même) mais comme on en est prévenu dès son titre, celles d’au moins huit individus : les sept morts audacieux et le poète assis qui vont successivement raconter leur histoire et constituer ainsi la matière du récit. Celui-ci est en réalité une juxtaposition des récits successifs et séparés, ce qui parfois mène très loin dans ce qu’on appelle le dialogisme en matière de roman : le lecteur entend plusieurs discours dont aucun n’est privilégié par l’auteur, ce qui préserve les différences voire les divergences profondes entre les points de vue idéologiques exprimés. Et il arrive que le lecteur s’y laisse prendre et qu’il lise certain discours comme s’il exprimait la pensée de l’auteur avant de découvrir en avançant davantage dans le livre qu’un autre discours exprime l’opinion contraire de manière aussi convaincue. Saber Mansouri donne un magnifique exemple de ce procédé en faisant entendre successivement au lecteur un plaidoyer très militant pour une autonomie de la région nord-ouest et dans un sens inverse venant d’un autre personnage, l’affirmation que toute sécession de type régionaliste serait un désastre, et que ce n’est évidemment pas la solution pour établir la démocratie dans le pays.

Cette façon de procéder montre chez l’auteur un très grand souci de mettre en valeur et de respecter la grande diversité des points de vue qu’on peut trouver chez les Tunisiens contemporains, alors même qu’ils ont plusieurs points communs : ceux qui parlent dans le livre sont tous originaires du Nord-Ouest comme on l’a déjà dit, et s’ils ne sont pas tous du même avis, ils ont tous les mêmes ennemis, ceux qui sont disposés à les faire disparaître par une condamnation à mort à laquelle on assiste à la fin du récit principal, celui qui encadre leur procès. Le moins qu’on puisse dire est que la grande pluralité qu’on a pu découvrir en lisant le livre est totalement écrasée par ce verdict qui refuse au contraire toute importance et tout intérêt aux individus. Peut-être faut-il voir dans cette attitude le  plus grand grief de Saber Mansouri à l’égard de ces prétendus juges ou juges iniques, car la manière dont il présente la poignée de personnages qu’il évoque montre au contraire un souci extrême du détail dont les vies sont faites. C’est un livre qu’on pourrait dire scrupuleux dans sa manière de faire des portraits et de raconter des histoires, utilisant à cet effet la manière traditionnelle du conte plutôt que celle du roman classique.

plus grand grief de Saber Mansouri à l’égard de ces prétendus juges ou juges iniques, car la manière dont il présente la poignée de personnages qu’il évoque montre au contraire un souci extrême du détail dont les vies sont faites. C’est un livre qu’on pourrait dire scrupuleux dans sa manière de faire des portraits et de raconter des histoires, utilisant à cet effet la manière traditionnelle du conte plutôt que celle du roman classique.

La manière de faire référence au conte, ou au conte rénové par un auteur contemporain, apparaît dès le titre énigmatique et surprenant, mais aussi dans tout un langage fabriqué pour la circonstance , le «Cercle des patriotes liés », « la Source de l’aube » et « la Colline-bleue ». On croit comprendre que ces procédés plaisants ont un but, qui serait de «déréaliser » les récits, c’est-à-dire de leur donner une souplesse, éventuellement une fantaisie que la réalité historico-politique n’a pas. Le livre évoque une grande abondance de faits précis (les Tunisiens avertis s’y retrouveront plus facilement que d’autres) mais l’auteur veut manifestement éviter le style du réalisme politique et les aventures de ses différents héros comportent en effet des moments dignes du roman picaresque ainsi qu’une grande liberté dans le rapport des épisodes entre eux (facilitée par des gambades dans la chronologie).

Tant de gens se demandent ce qu’il faudrait pour donner des chances à la démocratie en Tunisie, tant de gens sont effarés par l’omniprésence de la corruption et de l’espionnage policier dans le pays, que l’on s’interroge forcément sur la possibilité de les éradiquer.

Et pour commencer, comment dire cela, comment faire un état des lieux de la manière la plus efficace ? Saber Mansouri sait fort bien ce qu’est le langage de l’essai pour l’avoir lui-même beaucoup utilisé. C’est donc très consciemment qu’il en emploie un autre, celui de ce que, d’un terme très général, on peut appeler le roman. Son livre est inventif et l’on ne peut que souhaiter le succès aux procédés (littéraires) de séduction qu’il emploie.

Denise Brahimi

« LES OLIVIERS DE LA JUSTICE » par Jean Pélégri Editions Terrasses, réédition 2020

Ce roman publié par son auteur en 1959 vient de l’être à nouveau par les éditions Terrasses en même temps qu’un autre roman de Jean Pélégri, Le Maboul, dont nous parlerons aussi prochainement. C’est une excellente manière de célébrer le centenaire de Jean Pélégri, né en 1920 comme son collègue Mohammed Dib, les deux écrivains ayant été d’excellents amis. Les Oliviers de la Justice ont fait l’objet d’un film réalisé en 1962 par James Blue, on peut donc également rêver que ce film ressorte sur les écrans , ce qui compléterait l’hommage rendu à Jean Pélégri qui le principal acteur du film (dans le rôle de son propre père).

Les Oliviers de la Justice est un roman qui date d’il y a 60 ans et dont l’action se passe pendant un de ces étés algériens rendus torrides par le sirocco. Le mois d’août 1955 est inoubliable pour le narrateur du livre, car c’est le moment où son père est mort, en sa présence , mort et enterré selon une expression qu’il faut prendre ici au sens propre, et ce sont ces modestes événements qui font le sujet factuel du livre, étant l’objet d’une description à la fois minutieuse et transposée par la poésie.

Les Oliviers de la Justice est un roman qui date d’il y a 60 ans et dont l’action se passe pendant un de ces étés algériens rendus torrides par le sirocco. Le mois d’août 1955 est inoubliable pour le narrateur du livre, car c’est le moment où son père est mort, en sa présence , mort et enterré selon une expression qu’il faut prendre ici au sens propre, et ce sont ces modestes événements qui font le sujet factuel du livre, étant l’objet d’une description à la fois minutieuse et transposée par la poésie.

Dans la vie d’un homme, la mort du père est souvent chargée d’une très forte signification et enferme dans un passé désormais révolu toute une première partie de son expérience du monde. Il en est tout à fait ainsi pour le narrateur et ce d’autant plus que le passé auquel il revient est auréolé d’une sorte de bonheur constant autant que définitivement perdu. Il serait très réducteur de parler dans son cas d’une tendance à la nostalgie, expression aussi insuffisante que si on l’employait pour Proust et La Recherche du Temps perdu. L’enfance est pour Jean Pélégri l’essence même de la vie dans sa plénitude inoubliable, sans aucun doute parce qu’il a eu la chance d’avoir un père qui a été pour lui un être unique et insurpassable ; mais il faut ajouter un second aspect à ce qui n’est pas seulement pour lui un souvenir personnel et familial (même si c’est déjà beaucoup !) : c’est la signification symbolique que prennent à la fois pour lui cette époque qu’il a vécue et cet être, le père, dans lequel elle s’incarnait.

Pour cette raison le récit constitutif du roman est constamment doublé par des résonnances qui sont à la fois un ensemble de sentiments vécus par lui et de réflexions destinées aux lecteurs que nous sommes. Ce sont des couches d’air superposées et que leur transparence permet de traverser facilement. Oui, avec ce père c’est évidemment un monde qui disparaît ; il était inscrit dans une réalité quotidienne dont le roman donne nombre d’exemples, apparemment simples mais jamais anecdotiques. Ils sont là pour qu’on se dise : c’était donc là la vie des colons qui ont façonné l’Algérie de leurs mains ? Et l’on voit du même coup qu’ils l’ont fait dans une symbiose continuelle avec les ouvriers algériens qui partageaient avec eux bien plus que le travail, toute une manière d’être au monde, discrète mais évidente, et qui n’avait nul besoin d’être revendiquée agressivement.

Comment a-t-on pu laisser perdre ce mode de vie que tout le monde partageait à la ferme de son père et dont le narrateur comprend qu’il était l’inverse de ce qui sévit en Algérie au moment où il écrit ? Ce mois d’août 1955, il n’a aucun doute sur le fait qu’il est que le début de l’ère nouvelle, sans rapport avec ce qu’il a eu la chance inouïe de vivre auparavant. Jean Pélégri n’est certes pas prêcheur et il évite les mots qui seraient trop marqués, par lesquels certains pourraient se sentir exclus. Le mot amour par exemple, qu’il doit à sa foi chrétienne mais qui pourtant va bien au-delà et convient tout autant pour des Musulmans. Dans la ferme de son père, les religions ne s’affrontaient pas, elles coexistaient. Lui-même, fils de son père et narrateur d’un récit qui prend sa source dans la mort de celui-ci, ne peut s’empêcher d’éprouver intimement la culpabilité collective de tous ceux qui ont gâché la possibilité de l’amour dans le futur malgré sa réalité d’autrefois.

La transparence de l’écriture permet ce que l’on ressent comme une sorte de miracle, cette lecture du texte entre passé et présent, tandis que la place de l’avenir reste tragiquement celle du vide. Rétrospectivement, on comprend que ce vide s’est créé depuis une dizaine d’années, au moment où le narrateur est revenu en Algérie après la seconde guerre mondiale. De 1945 à 1955 il ne lui a pas été possible de retrouver ce qu’il avait connu dans son enfance, d’autant que son père a fini par vendre la ferme, dans des circonstances que nous pouvons imaginer sans qu’elles nous soient dites exactement. Seule l’écriture permet peut-être de revenir sur le bonheur passé, ce qui pourrait expliquer le choix fait par le narrateur de devenir écrivain, et l’on croit entendre chez lui des accents rousseauistes, aussi bien lorsqu’il s’emploie à évoquer l’harmonie de la vie familiale que lorsqu’il dit l’amenuisement et la dispersion.

En tout cas, ce roman écrit il y a soixante ans et en plein pendant la guerre d’Algérie, nous oblige à revenir sur le caractère sommaire de certains jugements. Pour ceux qui n’ont pas connu la période évoquée par Pélégri, de son enfance (rappelons-nous qu’il est né en 1920) jusqu’à la deuxième guerre mondiale, la représentation dominante et stéréotypée de la vie coloniale, accompagnement sans doute inévitable du combat pour la cause de l’indépendance, n’a laissé que peu de possibilité qu’une autre voix, la sienne, soit entendue. Il est le premier à dénoncer toutes les erreurs et les exactions qui ont conduit inéluctablement à la destruction de ce monde « d’avant », le chagrin qu’il éprouve de cette évolution historique consternante à laquelle il lui a fallu assister le rend profondément émouvant, et l’on ne peut qu’admirer le naturel avec lequel se mêle dans cette terrible histoire (qui est aussi un roman) la perte du père et celle de tout un monde qu’il incarnait. Pour la première, qu’il décrit minutieusement, on peut supposer que le rituel catholique des obsèques, ici décrit minutieusement, aide à faire le deuil. Pour ce qui est de la perte d’un monde, Pélégri en1958, se demande certainement comment on peut la supporter. Savoir qu’elle n’est pas mystérieuse, qu’elle a hélas des raisons, est une épreuve de vérité, utile et nécessaire. Cette vérité transparaît dans le titre du roman : Les oliviers ont prospéré grâce à la nature et au travail des hommes, mais la Justice a fait défaut.

En tout cas, ce roman écrit il y a soixante ans et en plein pendant la guerre d’Algérie, nous oblige à revenir sur le caractère sommaire de certains jugements. Pour ceux qui n’ont pas connu la période évoquée par Pélégri, de son enfance (rappelons-nous qu’il est né en 1920) jusqu’à la deuxième guerre mondiale, la représentation dominante et stéréotypée de la vie coloniale, accompagnement sans doute inévitable du combat pour la cause de l’indépendance, n’a laissé que peu de possibilité qu’une autre voix, la sienne, soit entendue. Il est le premier à dénoncer toutes les erreurs et les exactions qui ont conduit inéluctablement à la destruction de ce monde « d’avant », le chagrin qu’il éprouve de cette évolution historique consternante à laquelle il lui a fallu assister le rend profondément émouvant, et l’on ne peut qu’admirer le naturel avec lequel se mêle dans cette terrible histoire (qui est aussi un roman) la perte du père et celle de tout un monde qu’il incarnait. Pour la première, qu’il décrit minutieusement, on peut supposer que le rituel catholique des obsèques, ici décrit minutieusement, aide à faire le deuil. Pour ce qui est de la perte d’un monde, Pélégri en1958, se demande certainement comment on peut la supporter. Savoir qu’elle n’est pas mystérieuse, qu’elle a hélas des raisons, est une épreuve de vérité, utile et nécessaire. Cette vérité transparaît dans le titre du roman : Les oliviers ont prospéré grâce à la nature et au travail des hommes, mais la Justice a fait défaut.

Denise Brahimi

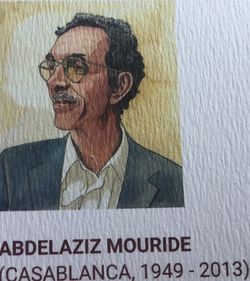

« LE PAIN NU » Bande dessinée d’Abdelaziz Mouride, d’après le roman de Mohamed Choukri Editions Alifbata 2019*

La maison d’édition marseillaise Alifbata a fait un travail éditorial rare, en retrouvant la bande dessinée qu’Abdelaziz Mouride n’avait pu achever ni éditer avant sa mort en 2013. Considéré comme le père du 9ème Art au Maroc, il est connu en particulier par son album « On affame bien les rats », dessiné clandestinement au stylo à bille pendant ses années de prison à Kenitra, et d’abord publié en Belgique par les comités de lutte en 1982 sous le titre français « Dans les entrailles de mon pays » et une adaptation en français

par Miloudi NOUIGA

d’Abdellatif Laabi, célèbre co-détenu de Mouride . Ce remarquable témoignage sera un outil efficace de mobilisation militante pour la libération des prisonniers politiques marocains. L’édition commerciale interviendra en 2000 chez Tarik et chez Paris-Méditerranée.

Mouride découvre dans la prison de Kenitra le roman de Mohamed Choukri « Le pain nu » dans une édition française, parmi des livres transmis par Amnesty International, qui avait aussi fait sortir la BD clandestine. Marqué par ce livre, Mouride obtient verbalement de Mohamed Choukri le droit de l’adapter en bande dessinée. Mouride voit dans ce texte « une parabole qui raconte son histoire, celle de son pays. L’histoire d’une renaissance après la chute ». Dans une réponse à une interview dans Le Soir, il cite le juriste tunisien Yadh Achour : « Dans nos sociétés arabes, nous pensons des choses non vécues, et nous vivons des choses non pensées… ».

Dans le roman de Choukri qui n’occulte rien de la dépravation dans laquelle sa vie misérable le fait sombrer, il retient la rédemption dont il est capable, son investissement à 20 dans son éducation.

Dans le roman de Choukri qui n’occulte rien de la dépravation dans laquelle sa vie misérable le fait sombrer, il retient la rédemption dont il est capable, son investissement à 20 dans son éducation.

La transcription du roman en roman graphique est remarquable. Bien que pas tout à fait achevé, ce qui se traduit par des pages colorisées à l’aquarelle dans de belles teintes entre ocre et sépia, et d’autres au crayon sur fond blanc, l’album est très abouti. Le dessin de Mouride est riche, les cadrages variés et maîtrisés. Les visages, des « gueules », plutôt sont expressifs et interprètent vraiment l’intrigue . Quelques corps de femmes de toute nature viennent ponctuer ce roman graphique picaresque. Certains paysages de Tanger sont superbement rendus. Mouride a un style original qui sert le récit.

Et ce récit est haletant, de prisons en bordels, de bas-fonds en cimetières. Le lecteur est nourri d’une matière riche et abondante.

L’éditeur Alifbata a par ailleurs accompagné l’album proprement dit de compléments éditoriaux eux-mêmes passionnants. Kenza Sefrioui recontextualise les périodes dans lesquelles ces œuvres ont été produites, et les idéaux de leurs auteurs, quelque soit le prix à payer. Jean-François Chanson nous donne une belle et riche biographie amicale de Mouride.

L’éditeur Alifbata a par ailleurs accompagné l’album proprement dit de compléments éditoriaux eux-mêmes passionnants. Kenza Sefrioui recontextualise les périodes dans lesquelles ces œuvres ont été produites, et les idéaux de leurs auteurs, quelque soit le prix à payer. Jean-François Chanson nous donne une belle et riche biographie amicale de Mouride.

Un beau livre qui résume un pan de l’histoire et de la culture marocaine, et rassemble des personnalités qui la jalonnent.

* ♦ Les éditions Alifbata sont nées en 2015 de l’envie de faire connaître en traduction française la bande dessinée en langue arabe, encore largement méconnue en France et au public francophone. Qu’il s’agisse de bandes dessinées ou de romans graphiques, d’œuvres individuelles ou collectives, d’auteurs contemporains ou d’ouvrages patrimoniaux, les éditions Alifbata ont pour but de faire découvrir la richesse de cette production artistique.

Michel Wilson

« HISTOIRE DE LA GUERRE D’ALGERIE » de Sergio Alcala, Jean-Blaise Djian et Isabelle Bournier, Editions Petit à petit 2020.

Encore un album sur la Guerre d’Algérie pourrait-on penser. Il est vrai qu’au fil des numéros successifs de cette lettre qui se donne pour but de faire connaître et commenter l’actualité culturelle concernant le Maghreb, nous constatons que le sujet Guerre d’Algérie, sous différents angles, reste une constante tant dans les romans, les essais, les bandes dessinées que dans les films.

Ce nouvel album apporte quelques éléments inédits. D’une part, l’histoire de la guerre d’Algérie est ici vue essentiellement d’un point de vue algérien, au travers de personnages vivant dans la région de Constantine. Comme de plus en plus souvent dans ces récits, le point de départ est la fin de la Guerre 1939/1945, le retour, le 8 mai 1945 à Sétif. Deux soldats algériens rentrent au pays, et c’est ce retour et son contexte qui entraîne un engrenage fatal pour les deux héros et leur entourage.

Ce nouvel album apporte quelques éléments inédits. D’une part, l’histoire de la guerre d’Algérie est ici vue essentiellement d’un point de vue algérien, au travers de personnages vivant dans la région de Constantine. Comme de plus en plus souvent dans ces récits, le point de départ est la fin de la Guerre 1939/1945, le retour, le 8 mai 1945 à Sétif. Deux soldats algériens rentrent au pays, et c’est ce retour et son contexte qui entraîne un engrenage fatal pour les deux héros et leur entourage.

Les éditeurs ont en plus voulu faire preuve de pédagogie en intercalant dans l’histoire des pages explicatives sur les moments qui la jalonnent, et les BD et films qui ont traité ce sujet. Un article de Guy Pervillé sur le 8 mai 1945 à Sétif vient utilement rappeler que cet événement n’est pas le fait d’un hasard, mais d’une préparation anticipée dans les deux camps. Un ouvrage qui devrait avoir toute sa place dans les Centres de documentation des établissements scolaires, tant il rassemble d’utiles informations.

Mais cet album reste aussi une œuvre artistique. Son scénario est bien écrit, et donne à voir des personnages qui ont de l’épaisseur, et dont les relations évoluent dans le contexte de la guerre de façon à accrocher les lectrices et les lecteurs. Même si les personnages centraux sont des hommes, plusieurs personnages de femmes tiennent une place importante, y compris au combat, comme la guerrière Jalila, ou la belle Fatima que l’amour de deux garçons rendra victime de cette rivalité.

Et tout particulièrement, il faut saluer le beau dessin réaliste de Sergio Alcala et sa colorisation très soignée. Le Barcelonnais est connu pour plusieurs albums aux belles et vaillantes héroïnes. Ses cadrages, l’expressivité des personnages, le soin apporté aux paysages, le réalisme des attitudes et des mouvements apportent beaucoup à l’intérêt de cette histoire.

Comme toujours dans les bons albums de BD historique, ce qui reste en l’ayant refermé c’est autant la sensation d’avoir vécu ou revécu des moments de l’histoire, que la rencontre avec des personnages auxquels on s’est quelque peu identifié.

Michel Wilson

« Utiles : Joussour, des associations au service de la population » , Comité français pour la solidarité internationale et réseau Nada pour la défense des droits de l’enfant, réalisation Bahia Bencheikh-El-Fegoun, 2019

Le long titre de ce film n’omet qu’une précision : tout ce qu’il nous montre se passe en Algérie et son but est de faire connaître les actions menées par des associations qui se sont toutes développées au sein de la société civile algérienne. Il n’est d’ailleurs pas inutile de donner les noms de ces 8 associations qui nous sont montrées successivement à travers les quelques personnes de bonne volonté, souvent des bénévoles, auxquelles elles doivent leur existence et leur (bon) fonctionnement. Les voici donc : Tudert, La Voix de l’enfant, Santé Sidi El Houari, El Ghaith, El Bahdja, Wafa, Association de protection contre le sida, Tej.

Ces associations se sont créées en des lieux variés de l’Algérie, d’Oran à Constantine, en Kabylie, et aussi pour ce qui concerne la dernière citée, Tej, de manière à assurer une présence médicale jusque dans des lieux très isolés du Sud saharien. On a donc l’impression qu’au total elles constituent un réseau complet et bien réparti –même s’il semble inévitable qu’il y ait encore des lacunes à combler en différents lieux ; et ce tissu associatif, issu de la société civile, apparaît comme un aspect très positif de l’Algérie contemporaine, dont on nous montre bien plus souvent les tares et les défauts.

Ces associations se sont créées en des lieux variés de l’Algérie, d’Oran à Constantine, en Kabylie, et aussi pour ce qui concerne la dernière citée, Tej, de manière à assurer une présence médicale jusque dans des lieux très isolés du Sud saharien. On a donc l’impression qu’au total elles constituent un réseau complet et bien réparti –même s’il semble inévitable qu’il y ait encore des lacunes à combler en différents lieux ; et ce tissu associatif, issu de la société civile, apparaît comme un aspect très positif de l’Algérie contemporaine, dont on nous montre bien plus souvent les tares et les défauts.

La très bonne nouvelle sur laquelle il faut insister est que toutes ces actions ont trouvé leur source dans des initiatives individuelles et non dans des décisions étatiques relayées par une administration locale. On croit comprendre que c’est justement l’absence de celles-ci ou leur carence qui ont provoqué des sursauts à l’échelon local, une prise en main par eux-mêmes d’hommes et de femmes qui croient à la possibilité et à l’efficacité de leur action. Le fait est d’autant plus remarquable qu’il n’est pas dans la tradition centralisatrice léguée à l’Algérie par le jacobinisme de la République française. L’étatisme en vigueur dans l’Algérie indépendante fait qu’on a tendance à sous-estimer les initiatives prises à l’échelon individuel en divers endroits. Les difficultés économiques que connaît le pays et qui ont entraîné notamment le départ clandestin de ceux qu’on appelle les « harragas » est sans doute aussi à l’origine d’actions dont l’effet désirable serait d’éviter cet exode meurtrier, c’est en tout cas ce que dit l’un des personnages du film, visiblement bouleversé.

C’est d’ailleurs ce qui rend ce film très attachant : on voit bien que beaucoup des gens qu’on y rencontre sont sous le coup d’émotions personnelles qui les conduisent à s’engager dans une action collective. Tel est le cas de l’association destinée à prendre soin des enfants autistes : après des années de tentatives solitaires et vaines pour faire face à cette douloureuse situation, deux mères ont voulu tenter d’organiser des efforts mieux informés et mieux groupés, non sans succès semble-t-il, dans la mesure où le permet cette terrible maladie. Heureusement plusieurs de ces associations s’adressent à des enfants tout à fait normaux qu’il s’agit d’éveiller à des activités physiques et mentales, au lieu de les laisser plonger dans la torpeur ; ou bien lorsqu’il s’agit d’adolescents, de les initier par une formation très simple et un apprentissage « sur le tas » à des métiers manuels qui leur permettront à leur tour de se rendre utiles.

Utiles, on a reconnu le mot, beau et simple, qui sert de titre à ce film, et il lui convient parfaitement ; il reflète la mentalité des animateurs et animatrices de ces associations et on est heureux de l’occasion qui nous est donnée de les entendre s’exprimer. On peut citer l’exemple d’une femme d’âge moyen, analphabète comme elle le dit elle-même et qui a trouvé moyen de s’en sortir en créant sa petit entreprise : un élevage de chèvres. La gaîté de son rire, lorsqu’elle parle de sa réussite d’abord inespérée, confirme la validité du principe qui est à l’origine de ces associations, par ailleurs très diverses.

Bahia Bencheikh-El-Fegoun

La dernière dont il est question dans le film et dont on a déjà parlé, Tej, est sans doute celle qui va le plus loin dans ses ambitions et (du moins le souhaite-t-on) dans ses effets. Les femmes sahariennes auxquelles l’équipe de médecins apporte des médicaments sont dans un tel état de délabrement physique qu’on a le sentiment de toucher aux limites de l’humain. D’ailleurs, avant même de tenter de les soigner, il faut déjà les nourrir, et tenter de les arracher à la prostration dans laquelle elles gisent, parfois, trop souvent hélas, parce qu’elles ont perdu la vue —et ne soupçonnent même pas qu’elles auraient pu être soignées pour cela. La plupart, pour autant qu‘on distingue leurs visages, semblent encore jeunes mais il est probable que la moyenne d’âge, dans une telle région, est fort peu élevée.

Cependant lorsqu’on arrive pour finir à cette sorte de bout du monde, on voit bien qu’il s’agit d’un point extrême ou d’un point limite, qu’on ne pouvait passer sous silence mais dont on doit comprendre qu’il est une exception.

Si donc on revient à l’origine du film, (qui semble construit sur une gravité croissante des cas évoqués) on se rend compte que certaines actions sont bienfaisantes de manière très simple et à peu de frais. Le film s’ouvre sur un conte traditionnel berbère, parmi les plus connus, aussitôt suivi d’une présentation de plantes médicinales par une femme qui de longue date semble-t-il connaît et expérimente leurs vertus. Manière de dire qu’il y a dans le patrimoine (mais le mot est un peu trop savant) une sorte de trésor toujours utilisable et qu’il ne faudrait surtout pas oublier. Utilisable veut dire ici susceptible d’être utile : on revient décidément à ce mot clef, et le film nous convainc qu’il est justifié.

Denise Brahimi

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris, chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002.

La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les

reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude. Patience! Et prenez soin de vous.

Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Pingback: Ça parle de Terrasses Ed. – Terrasses éditions

Coup de Soleil

Bonjour

lettre culturelle Franco Maghrebine

Ceci n’est pas un commentaire, je suis à la recherche d’un titre et de l’éditeur d’un ouvrage paru en France (je suppose Acte Sud, fin décennie 80, début 90) : Uns terre, un teritoire, la culture, la famille, l’art, étc. et illustration par la mère de l’auteur, femme analphabète dessinant au stylo bille. ?

Cordialité sincère

Jean D. (membre d’une association France Méditerranée