Lettre culturelle franco-maghrébine #51

ÉDITO

La couverture de cette Lettre est un hommage à Mohammed Dib, son centenaire est aussi celui de son ami Jean Pélégri, l’auteur des « Oliviers de la justice » dont nous parlions dans la Lettre précédente et aussi du « Maboul » que nous présentons, comme promis, dans cette Lettre 51. Et pour continuer la série des grands écrivains aujourd’hui disparus, nous annonçons, en reprenant la présentation qu’en fait Guy Dugas., la sortie du très copieux « Journal » d’Albert Memmi, dont nous reparlerons sans doute dans quelque temps.

Côté immigration dans l’espace franco-maghrébin, nous vous parlons d’un roman contemporain où il est question de Marseille, passé et présent et d’une évolution qui va sans doute bien au-delà de cette seule ville.

Des images maintenant : nous avons la chance d’en avoir grâce à Myriam Kendsi, qui parle de ce qu’elle connaît le mieux, les peintres actuels en Algérie. Vous y trouverez d’autres reproductions, en plus de celle qui fait la couverture de cette Lettre, et nous serons ravis si vous avez envie de les commenter.

Et pour finir, encore des images d’une autre sorte, dont il est question dans notre chronique BD.

Enfin nous vous proposons dans cette Lettre quelques impressions et réflexions suggérées par la lecture du rapport que l’historien Benjamin Stora a remis au Président de la République à la demande de celui-ci.

Le but de ce travail est d’améliorer les relations actuelles et futures entre la France et l’Algérie et de réconcilier les mémoires de ces deux pays.

Denise Brahimi

« LE MABOUL » par Jean Pélégri, roman, éditions Terrasses 2020

Ce roman fait suite aux Oliviers de la Justice et les deux livres ont été regroupés en un seul volume par les éditions Terrasses. Il n’y a que peu d’années entre les dates d’écriture des deux livres, suivies d’assez près par leur première édition, puisque le premier porte la date du 1er juin 1958 alors que le second, qui n’en porte pas, a été publié par les éditions Gallimard en 1963. Mais de ces cinq années-là on peut vraiment dire qu’elles ont été  décisives voire cruciales et qu’elles ont bouleversé dans toutes ses structures le monde où se situe l’action des deux romans—c’est-à-dire l’Algérie et principalement celle de l’intérieur dans laquelle se trouvaient les fermes des colons. Dire l’intérieur du pays pour en exprimer l’intime vérité, tel était le projet de Jean Pélégri qui voulait parler d’une Algérie profonde, en l’opposant à celle du littoral, seule présente dans l’œuvre d’Albert Camus.

décisives voire cruciales et qu’elles ont bouleversé dans toutes ses structures le monde où se situe l’action des deux romans—c’est-à-dire l’Algérie et principalement celle de l’intérieur dans laquelle se trouvaient les fermes des colons. Dire l’intérieur du pays pour en exprimer l’intime vérité, tel était le projet de Jean Pélégri qui voulait parler d’une Algérie profonde, en l’opposant à celle du littoral, seule présente dans l’œuvre d’Albert Camus.

De ces fermes de colons, Jean Pélégri parle admirablement, en tout cas de l’une d’entre elles, qui a été celle de son père, mais les deux romans l’évoquent à des moments bien différents, et l’on peut dire à peu de chose près qu’il y a de l’un à l’autre l’écart d’une génération. On a vu

précédemment que le grand moment des Oliviers de la Justice se passe pendant l’enfance et l’adolescence du narrateur, qui représente à peu près Jean Pélégri lui-même, né en 1920, en sorte que ce roman est un hommage rendu à la vie dans une ferme familiale avant la Deuxième guerre mondiale. Le narrateur du second roman est un tout autre personnage, c’est Slimane surnommé le Maboul, incarnation de ce qui, au milieu du 20e siècle, est resté à peu près inchangé depuis l’époque pré-coloniale—faut-il parler d’une Algérie séculaire voire millénaire ?— mais peut-être vaudrait-il mieux choisir, s’agissant de Slimane, l’adjectif « intemporel ».

D’ailleurs ce rapport très singulier au temps pourrait bien être la caractéristique principale et du livre et de son personnage. On fait connaissance avec le « vieux » Slimane, sans autre précision sur son âge, au moment où l’histoire fait effraction dans la vie quotidienne de l’Algérie : la guerre d’ indépendance a dépassé le stade des escarmouches et des attentats localisés, désormais l’armée française a pris pied dans l’intérieur du pays, et c’est bien d’une guerre civile qu’il s’agit, jusqu’au moment où on voit apparaître au grand jour les fellaghas longtemps invisibles mais désormais maîtres du terrain. On comprend que le roman va au-delà de la date de l’indépendance et du départ des colons qu’elle a entraîné, mais les mots employés dans le récit (qui n’en est pas vraiment un) sont ceux de Slimane, manière de dire qu’ils ne sont pas ceux des historiens ni même des Français qu’il côtoie, le principal d’entre eux, monsieur André patron de la ferme, s’exprimant dans un franco-arabe ignorant de toute modernité. Certes on entend aussi quelquefois Monsieur Georges fils de Monsieur André, mais Slimane ne le cite et ne l’évoque que fort peu, confirmant par là que cet autre monde est totalement différent du sien : il ne l’entrevoit que rarement, à bonne distance de sa vie quotidienne et plus loin encore de son univers mental.

Jean Pélégri, romancier et poète algérien, à Paris en octobre 1994, France. (Photo by Louis MONIER/Gamma-Rapho via Getty Images)

Dans ce dernier, il n’y a point de chronologie, mais pour autant, il n’y a pas non plus la moindre confusion, et finalement le lecteur attentif s’y retrouve très bien ; d’autant que chacun des épisodes les plus marquants a une unité et une cohérence interne qui rendent irrecevable l’idée que Slimane subirait mentalement les effets de son âge. Il est vrai qu’il est loin de tout comprendre, ni du passé ni du présent, et qu’il en est tout à fait conscient, mais pour autant jamais il n’accepte les choses passivement, on le voit au contraire suivre dans son monologue intérieur le fil directeur d’un questionnement constant.

Celui-ci en apparence porte sur l’origine des choses mais sans doute aussi sur leur enchaînement. On ne doit pas se laisser tromper par le caractère non conceptuel des réflexions de Slimane, qui doivent tout au monde sensible, toujours riches d’images et de métaphores sans que celles-ci soient jamais des fantaisies ou des ornements. Elles font partie de ce qui a toujours été le tissu de sa vie, des présences concrètes comme le morceau de galette et les figues qui sont le meilleur de sa nourriture, ou comme la cuve de vin où un jour de vendange il a failli se noyer, ou comme le fossé rempli de roseaux où se réfugiait le lièvre qu’il a tué pour Monsieur André. Le miracle est que, pour jouer un peu sur les mots, il ne sent pas comme une limitation les limites pourtant évidentes de ce qu’il a eu à vivre, même si on adjoint à la ferme le village de la montagne où il va encore, parfois, rendre visite à ce qui lui reste de famille, c’est-à-dire d’obligations et de liens. L’originalité du portrait de Slimane est que Jean Pélégri a réussi à lui laisser sa singularité, naïve et finaude, qui n’est ni l’ingénuité d’un innocent ni l’expérience d’un vieux sage.

Malgré sa propension à commettre des actes que nous dirions de la plus extrême gravité, Slimane n’est certainement pas un maboul au sens clinique et psychiatrique du mot , de ceux qui commettent des actes incompréhensibles pour eux-mêmes comme pour les autres, dans ce qu’on appelle un geste de folie. Ce comportement peut exister aussi chez lui, du fait qu’il ne sait pas maîtriser sa colère ; et les justifications qu’il se donne alors à lui-même n’empêchent pas qu’il est conscient d’être allé jusqu’à l’excès. Mais pour tout ce qui est le sujet véritable du livre : pourquoi Slimane a-t-il tué ? —les raisons ne manquent pas, elles prennent de plus en plus d’évidence, le mot n’est pas trop fort, à mesure qu’on entre dans ce qu’a été la vie de Slimane et son peu d’événements. Même s’il ne cesse de répéter son impuissance à trouver les mots qu’il lui faudrait pour s’expliquer : l’explication existe quelque part, mais les mots et la logique qui les joint les uns aux autres n’ont pas été faits pour expliciter tout ce que Slimane sent et sait. C’est une complexité, pas une contradiction : l’utilisation de cette logique lui fait défaut, l’empêchant de s’expliquer, et pourtant ni le lecteur ni lui-même n’ont jamais le sentiment qu’il y ait en tout cela la moindre absurdité. Oui les raisons de cet effroyable séisme sur lequel s’achève le livre viennent de très loin, de cette origine qui est peut-être au cœur des pierres, comme Slimane le pense parfois. Mais elles viennent aussi d’un système si intolérable que son démantèlement était inévitable et logique, pour reprendre ce mot qui évite le recours au « mektoub » et à la fatalité.

Denise Brahimi

« ALBERT MEMMI, LES HYPOTHESES INFINIES. JOURNAL 1936-1962 »

Édition présentée et annotée par Guy Dugas Paris, CNRS éditions, coll. « Planète libre »janvier 2021,

Voici la présentation par Guy Dugas de ce livre à paraître très prochainement :

Qui est le jeune homme que nous suivrons pas à pas, de ses 16 ans à la quarantaine, dans ce premier volume du Journal ? Un minoritaire en pays dominé, né pauvre et honteux de  ses origines, mais avide de culture et désireux d’en faire son destin ? Un enfant qui ne possède d’autre langue que « le pauvre patois du ghetto », mais rêve de maîtriser celle de Rousseau et de Gide, d’égaler — qui sait… — son maître Jean Amrouche, ou même le monumental François Mauriac ? Cet adolescent pacifiste, un peu dandy, brutalement confronté à la guerre et à la nécessité de prendre parti, ou ce Juif acculturé qui fait peu à peu l’expérience de sa condition, découvre les ostracismes dont il est de tous bords entouré, et qui apprend à s’en défendre ?

ses origines, mais avide de culture et désireux d’en faire son destin ? Un enfant qui ne possède d’autre langue que « le pauvre patois du ghetto », mais rêve de maîtriser celle de Rousseau et de Gide, d’égaler — qui sait… — son maître Jean Amrouche, ou même le monumental François Mauriac ? Cet adolescent pacifiste, un peu dandy, brutalement confronté à la guerre et à la nécessité de prendre parti, ou ce Juif acculturé qui fait peu à peu l’expérience de sa condition, découvre les ostracismes dont il est de tous bords entouré, et qui apprend à s’en défendre ?

Que cherche-t-il ? Vivre à Tunis, en se calfeutrant dans les « valeurs-refuge » et les traditions de sa communauté, ou s’enfuir à Paris pour se mesurer à la modernité occidentale ? Étudier la médecine, la philosophie ou les sciences humaines ? S’étourdir dans les divertissements ou affronter le monde et ses contradictions, au risque de s’y brûler ?

Quelles sont ses ambitions, enfin ? Lutter parmi les siens au sein de mouvements de jeunesse ou se tenir à distance de tout militantisme pour mieux analyser les situations ? Défendre ses convictions par la plume ou s’inventer un monde de fiction capable de transcender ses déchirures intimes ?

L’âge d’homme arrivé, ce jeune inconnu déchiré, devenu Albert Memmi, s’est clairement défini comme colonisé à travers le Portrait du colonisé et comme Juif par le Portrait d’un Juif. Pendant la guerre, il a fait l’expérience de la souffrance physique et de l’engagement ; plus tard, s’éloignant des siens sans les renier, il a appris — sans jamais se compromettre — à en découdre avec l’Occident et avec l’altérité. Par l’écriture de deux romans autobiographiques, il s’impose comme écrivain de langue française ; comme enseignant-chercheur en philosophie et sociologie, il collabore avec Aimé Patri, Daniel Lagache et Georges Gurvitch à l’élaboration d’une pensée humaniste aux prises avec les défis de « ce siècle de sciences, de progrès et d’effroyable bêtise ».

L’âge d’homme arrivé, ce jeune inconnu déchiré, devenu Albert Memmi, s’est clairement défini comme colonisé à travers le Portrait du colonisé et comme Juif par le Portrait d’un Juif. Pendant la guerre, il a fait l’expérience de la souffrance physique et de l’engagement ; plus tard, s’éloignant des siens sans les renier, il a appris — sans jamais se compromettre — à en découdre avec l’Occident et avec l’altérité. Par l’écriture de deux romans autobiographiques, il s’impose comme écrivain de langue française ; comme enseignant-chercheur en philosophie et sociologie, il collabore avec Aimé Patri, Daniel Lagache et Georges Gurvitch à l’élaboration d’une pensée humaniste aux prises avec les défis de « ce siècle de sciences, de progrès et d’effroyable bêtise ».

L’extraordinaire itinéraire individuel que révèle ce Journal 1936-1962 possède sa moralité. Il prouve avec une exemplarité éblouissante que rien n’est jamais joué d’avance, que tout se conquiert : en dépit de ses origines, au-delà de sa condition et malgré l’état cataclysmique du monde, le jeune homme parvient à percevoir, loin des « vérités absolues », la promesse effective de tous les possibles, les hypothèses

infinies que nous offre l’existence.

Professeur émérite des universités, spécialiste des littératures de langue française et des expressions minoritaires au Maghreb, Guy Dugas est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Albert Memmi, ainsi que de l’édition critique de ses Portraits dans cette même collection.

« CINQ DANS TES YEUX » par Hadrien Bel, roman, L’Iconoclaste, 2020

La formule qui sert de titre à ce premier roman est bien connue en milieu maghrébin, elle sert à conjurer le mauvais sort, le chiffre cinq (qui désigne les doigts de la main) étant pourvu d’une sorte de vertu magique. Cependant l’auteur lui n’est pas maghrébin mais presque tous ses amis le sont ou plutôt l’étaient, à l’époque où ils formaient une joyeuse petite bande de garçons un peu marginaux voire un peu voyous dans la Marseille populaire des années 90 du siècle dernier. Le lieu où ils vivent, se rencontrent et passent le plus clair  de leur temps est la quartier du Panier, bien connu pour une raison à laquelle Hadrien Bels ne fait pas allusion parce qu’il s’agit de faits très antérieurs à la période qu’il décrit, remontant à la deuxième guerre mondiale. Ce très vieux quartier, situé sur une butte au centre de Marseille et dont on a dit parfois qu’il était un peu l’équivalent de la casbah d’Alger, a alors (1943) été à peu près complétement détruit, perte irrémédiable dont ceux qui ont connu l’endroit auparavant ne se sont jamais remis.

de leur temps est la quartier du Panier, bien connu pour une raison à laquelle Hadrien Bels ne fait pas allusion parce qu’il s’agit de faits très antérieurs à la période qu’il décrit, remontant à la deuxième guerre mondiale. Ce très vieux quartier, situé sur une butte au centre de Marseille et dont on a dit parfois qu’il était un peu l’équivalent de la casbah d’Alger, a alors (1943) été à peu près complétement détruit, perte irrémédiable dont ceux qui ont connu l’endroit auparavant ne se sont jamais remis.

Ce dont il est question dans le livre d’Hadrien Bels est une sorte de seconde disparition du Panier, sujet très actuel et tout à fait passionnant, dont on sent à quel point il tient au cœur de l’auteur. Cette seconde transformation, si l’on ne veut pas aller jusqu’au terme de disparition, est un phénomène bien connu dans un certain nombre de grandes villes, surtout celles de la vieille Europe, et désigné sous le terme d’abord anglais de gentrification. Hadrien Bels n’emploie pas ce mot, parce qu’il n’est pas du tout un théoricien ni un sociologue ni un architecte ; en fait ce qu’il est et ce qu’il sait est beaucoup plus précieux, parce qu’il a vécu ce phénomène entièrement du dedans, pendant les trente dernières années. Et l’on pourrait aller jusqu’à dire que son livre, qui est un premier roman, est une sorte d’adieu profondément peiné au Panier qu’il a connu et qui désormais n’est plus ce qu’il était ; et même, du point de vue de l’auteur, on pourrait dire qu’il n’est plus du tout : disparition beaucoup moins violente mais pas moins efficace que celle de 1943.

La gentrification qu’il décrit de manière très concrète, à la fois amusante et désolée, est la reprise en main d’un quartier populaire par une classe sociale d’un niveau nettement plus élevé, qui va le mettre aux normes d’hygiène et de confort jugées indispensables aujourd’hui. Etant donné la vétusté et la dégradation à laquelle un quartier comme celui-ci en est arrivé au cours des siècles mais plus précisément en quelques décennies, la plus pratique des solutions, évidemment très radicale, consiste à détruire à peu près tout, sauf les quelques monuments historiques du genre église qu’on entreprend de restaurer. Le phénomène est dû à un certain snobisme et à l’engouement de milieux aisés, notamment artistiques, pour des quartiers qui gardent la réputation d’avoir été populaires, d’où le terme de boboïsation (prise en main par des « bourgeois-bohêmes ») qu’on emploie parfois pour désigner de manière plaisante et humoristique le phénomène désormais assez connu de la gentrification.

Hadrien Bels (en la personne de son personnage Stress) pourrait lui-même faire partie de ces nouveaux habitants des lieux, souvent encore jeunes, trentenaires ou quarantenaires, parmi lesquels il ne manque pas d’amis, pour autant qu’on puisse parler d’amitié dans un monde où il s’agit à peu près uniquement de réussir socialement et de gagner beaucoup d’argent. Stress en effet, sur lequel on ne connaît pas grand chose, sinon quelques bribes livrées au hasard, appartient par sa mère à un niveau social où l’on est cultivé, dans une zone intermédiaire entre l’attachement au passé et la connaissance de la modernité voire d’un certain avant-gardisme. Et il aurait pu, s’il l’avait voulu, accéder assez facilement à des emplois lucratifs, auxquels il a préféré la libre et quotidienne fréquentation de sa petite bande.

Hadrien Bels (en la personne de son personnage Stress) pourrait lui-même faire partie de ces nouveaux habitants des lieux, souvent encore jeunes, trentenaires ou quarantenaires, parmi lesquels il ne manque pas d’amis, pour autant qu’on puisse parler d’amitié dans un monde où il s’agit à peu près uniquement de réussir socialement et de gagner beaucoup d’argent. Stress en effet, sur lequel on ne connaît pas grand chose, sinon quelques bribes livrées au hasard, appartient par sa mère à un niveau social où l’on est cultivé, dans une zone intermédiaire entre l’attachement au passé et la connaissance de la modernité voire d’un certain avant-gardisme. Et il aurait pu, s’il l’avait voulu, accéder assez facilement à des emplois lucratifs, auxquels il a préféré la libre et quotidienne fréquentation de sa petite bande.

Naturellement, comme toujours dans ce genre si contemporain de l’autofiction, il faut imaginer un certain écart, sans doute à géométrie variable, entre Hadrien Bels et son personnage principal, ce Stress qui cherche plutôt semble-t-il à gommer sa différence au sein du groupe. En fait ce qu’il est intéressant d’ausculter est la position particulière de Stress qui n’a pas vraiment subi mais plutôt choisi de vivre au quotidien avec et comme quelques autres garçons tous issus de l’immigration—d’ailleurs il vaudrait mieux mettre ce mot au pluriel car leurs provenances sont des plus variées, et c’est cela aussi qui va se perdre avec la promotion sociale du quartier.

L’auteur ne se cache pas d’être nostalgique de cette Marseille de naguère qu’il a tant aimée, mais ce n’est pas le seul ton de son livre qui est riche d’en avoir plusieurs, dont le ton satirique à l’égard des nouveaux arrivants, où se révèle un beau talent d’observateur et d’écrivain. Les formules fusent, elles sont drôles et on rit beaucoup en lisant ce récit. On comprend alors que l’auteur ou son double sont dans une position idéale, qui consiste à être à la fois du dedans mais aussi un peu du dehors, forcément du dehors d’ailleurs à partir du moment où se fait jour sa position d’écrivain, devenue dans la fiction du livre une position de cinéaste. On croit comprendre qu’elle a mis du temps à prendre forme, par non conformisme et par souci de ne pas entrer dans un modèle attendu.

Nous vivons dans une société qui absorbe à vive allure toute sorte d’originalité pour en faire sa norme. C’est une chance que le livre d’Hadrien Bels se situe en dehors de ce processus. Son quartier (le Panier) change inexorablement mais la littérature reste un peu plus longtemps fidèle au passé. La romancière Edmonde Charles-Roux (morte en 2016), qui a si fort déploré la disparition du premier Panier, aurait sans doute aimé le livre d’ Hadrien Bels.

Denise Brahimi

Le « RAPPORT STORA », premières impressions.

Le rapport remis par Benjamin Stora au Président Macron est accessible à la lecture même s’il n’est pas encore publié. Plutôt que d’en reprendre le contenu, on peut peut-être proposer dans un premier temps quelques impressions ou remarques que suggère cette puissante synthèse, sans préjuger de ce que notre association pourra faire par la suite

La première remarque concerne le fait que ce rapport est l’œuvre d’un seul homme, répondant à une demande qui lui était adressée personnellement par le Président de la République .

Beaucoup de passages de ce rapport, notamment dans sa 1ère partie, revenaient de droit à des historiens, ce qui justifie pleinement que le rapport ait été confié à Benjamin Stora reconnu comme spécialiste, sinon tout à fait de la période coloniale, du moins de la guerre d’Algérie.

Beaucoup de passages de ce rapport, notamment dans sa 1ère partie, revenaient de droit à des historiens, ce qui justifie pleinement que le rapport ait été confié à Benjamin Stora reconnu comme spécialiste, sinon tout à fait de la période coloniale, du moins de la guerre d’Algérie.

Dommage tout de même que ne soit pas aussi impliqué dans l’entreprise un historien algérien, par exemple Mohamed Harbi que d’ailleurs Stora évoque plusieurs fois. Son seul homologue algérien est en principe Chikhi, en Algérie « l’homme des archives », mais qui s’agissant de ce rapport et sauf démenti de sa part, semble avoir été inexistant. N’était-il pas difficile ou risqué de s’embarquer dans un retour sur ces deux périodes d’importance cruciale, la colonisation et la guerre d’Algérie, sans avoir un vrai répondant côté algérien ?

La deuxième partie du rapport est largement consacrée aux discours des Présidents français qui se sont succédé depuis l’indépendance de l’Algérie. Ils sont assurément révélateurs et non sans intérêt, mais sont-ils sentis comme vraiment importants et décisifs par les peuples algérien et français? On peut se poser la question. Pour y répondre avec quelque fondement, ce n’est pas seulement la science historique qui est nécessaire, mais aussi la psychologie voire la psychanalyse et la sociologie. Il fallait certainement éviter dans ce rapport, comme l’a fait B.Stora, de reproduire en les opposant des présentations polémiques, exprimées en termes de « communautés ». Mais il ne manque pas de gens, intellectuels et journalistes, qui ne sont pas d’emblée marqués par une appartenance politique et idéologique, et dont chacun(e) aurait pu apporter des indications précieuses notamment sur les différents récurrents entre les deux pays. Pour le commun des mortels, c’est encore à ce niveau-là qu’il y a de grands obstacles à la réconciliation.

Le rôle de Benjamin Stora n’aurait pas pas été moins éminent s’il avait eu une petite équipe pour travailler avec avec lui

Le rôle de Benjamin Stora n’aurait pas pas été moins éminent s’il avait eu une petite équipe pour travailler avec avec lui

La deuxième remarque prolonge ces regrets concernant l’absence de ce qu’aurait été l’apport de certaines sciences humaines et sociales. Cet apport aurait certainement permis de développer des analyses portant sur le groupe franco-algérien (donc au cœur de la question), les Algériens de France ou Français d’origine algériennes, comme on voudra. Les problèmes qu’ils rencontrent ou ceux qu’ils posent aux autres sont évidemment un domaine incontournable pour penser le problème que voulait poser, semble-t-il le Président de la République : problème du vivre ensemble en interne à l’époque coloniale et depuis 62 en externe mais dans une grande proximité tout de même et c’est bien de là que vient la singularité de ce cas.

Dans le même ordre d’idées, on ne peut qu’approuver le recours que fait ce rapport à la littérature et au cinéma, à quoi il faudrait sans doute ajouter un certain nombre d’émissions télévisées, documentaires et téléfilms, vues aussi bien en France qu’en Algérie et jouant un rôle très important dans les mentalités, d’autant qu’elles sont souvent vues par un grand nombre de gens.

La troisième remarque trouve aussi son origine dans l’examen et l’analyse d’une importante réalité franco-algérienne d’hier et d’aujourd’hui. Le rapport rappelle très justement qu’il ne faut pas confondre anticolonialisme et sentiment antifrançais. Il faut y insister parce que malheureusement il y a souvent eu glissement de l’un à l’autre. Or on sait très bien que l’anticolonialisme a été le fait d’un grand nombre de Français, comme Stora le rappelle avec précision.

Autre chose encore, l’indépendantisme n’a pas été d’emblée, dans un projet à court terme, le fait de tous les Algériens même très critiques à l’égard du colonialisme (Stora en cite un certain nombre).

C’est grâce à la distinction rigoureuse entre Nazis et Allemands que la réconciliation franco-allemande a pu se faire après 1945. Ce qui ne voulait pas dire amnistie pour les crimes nazis. Après 1962, les lois d’amnistie ont été trop rapides, trop globales, pour ainsi dire bâclées, et n’ont pas permis des distinctions nécessaires comme celle dont il vient d’être question.

A l’époque actuelle, côté français, il y a une autre distinction à faire et à répéter sans relâche, entre Musulmans et islamistes. Seul le premier des deux termes devrait être employé pour désigner les Algériens, ceux du moins qui en sont d’accord. L’insistance sur la nécessité pourtant évidente de cette distinction entre dans le cadre du travail de connaissance que le rapport préconise à juste titre très fortement. En terme d’images, c’est ainsi qu’on peut espérer améliorer celle des Algériens en France, en luttant contre les clichés voire les contre-vérités. Il faut évidemment isoler l’islamisme et non l’intégrer à l’algérianité.

Lorsqu’on lit les préconisations que le rapport contient, on se dit que certaines concernent des gestes symboliques qui devraient être réalisés dans les meilleurs délais, tandis que d’autres désignent des œuvres de longue haleine, plus ou moins en cours mais qu’il faudrait évidemment accélérer.

On se dit aussi parce qu’on le sait avec certitude que les bonnes volontés (dans le sens d’une « réconciliation ») ne manquent pas mais qu’elles manquent de visibilité, celle dont bénéficient au contraire les obstacles et les freins.

Denise Brahimi

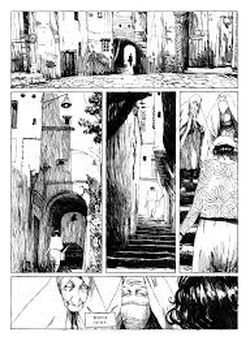

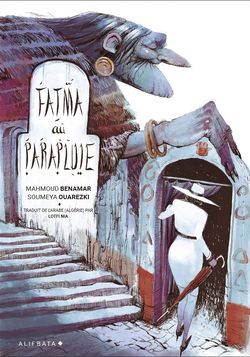

« FATMA AU PARAPLUIE » BD de Mahmoud Benamar et Soumeya Ouarezki, traduite de l’arabe (Algérie) par Lotfi Nia (Editions Alifbata avril 2019)

Après « Le pain nu », que nous avons commenté le mois dernier, voici une nouvelle réussite des éditions marseillaises Alifbata, qui œuvrent à faire connaître en français les  productions de bandes dessinées du pourtour méditerranéen. La première édition de cet album a été publiée en 2014 en arabe algérien par les éditions Dalimen. Cet album (Fatma N’Parapli) a obtenu le prix du meilleur album en langue nationale au FIBDA en 2014. Il fait suite à un premier album, « Les souvenirs de Fatma », relatant l’histoire d’amour entre une jeune algérienne de la Casbah et un soldat américain à la fin de la seconde guerre mondiale. Il fait partie d’un diptyque, nous dit l’éditeur, dont nous attendons la suite.

productions de bandes dessinées du pourtour méditerranéen. La première édition de cet album a été publiée en 2014 en arabe algérien par les éditions Dalimen. Cet album (Fatma N’Parapli) a obtenu le prix du meilleur album en langue nationale au FIBDA en 2014. Il fait suite à un premier album, « Les souvenirs de Fatma », relatant l’histoire d’amour entre une jeune algérienne de la Casbah et un soldat américain à la fin de la seconde guerre mondiale. Il fait partie d’un diptyque, nous dit l’éditeur, dont nous attendons la suite.

Mahmoud Benamar et Someya Ouarzki sont aujourd’hui mariés, et vivent en Tunisie. Ils sont issus de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger. Dans le journal du lycée Cheikh Bouamama où Someya et sa sœur jumelle Safia ont fait leurs études secondaires, cette dernière raconte la genèse de cette bande dessinée, imprégnée des histoires transmises par leur grand-mère et leur mère, qui en outre ont conseillé les auteurs sur la langue de l’époque, les costumes, les décors…

Mahmoud Benamar et Someya Ouarzki sont aujourd’hui mariés, et vivent en Tunisie. Ils sont issus de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger. Dans le journal du lycée Cheikh Bouamama où Someya et sa sœur jumelle Safia ont fait leurs études secondaires, cette dernière raconte la genèse de cette bande dessinée, imprégnée des histoires transmises par leur grand-mère et leur mère, qui en outre ont conseillé les auteurs sur la langue de l’époque, les costumes, les décors…

Il faut signaler pour commencer la remarquable qualité du dessin, à la plume, en noir sur fond blanc. La couverture est, elle coloriée, et très belle. Les paysages de la Casbah, entre réalisme et onirisme, les visages, les attitudes des personnages, les cadrages cinématographique des images sont un plaisir de l’œil, une qualité qu’on ne rencontre pas si fréquemment dans le monde de la BD. Beaucoup d’originalité aussi dans le traitement de l’histoire, intrigante, jusqu’à la fin qui nous laisse en impatience de connaître la suite promise par l’auteur ; « Je vais vous raconter pourquoi Fatma aime les parapluies »…

Il faut signaler pour commencer la remarquable qualité du dessin, à la plume, en noir sur fond blanc. La couverture est, elle coloriée, et très belle. Les paysages de la Casbah, entre réalisme et onirisme, les visages, les attitudes des personnages, les cadrages cinématographique des images sont un plaisir de l’œil, une qualité qu’on ne rencontre pas si fréquemment dans le monde de la BD. Beaucoup d’originalité aussi dans le traitement de l’histoire, intrigante, jusqu’à la fin qui nous laisse en impatience de connaître la suite promise par l’auteur ; « Je vais vous raconter pourquoi Fatma aime les parapluies »…

Intriguant, cet album l’est tout au long, avec cette drôle de maison perchée de guingois , hérissée de parapluies en haut de la Casbah où logent à ce qu’en disent les yaouleds de la décharge la sorcière Lalla Houm et Fatma n’parapluie. L’intrigue se situe pendant les années 40. Un entrelacs de relations de curiosité, de peurs, de commérages fait vivre une petite société en quelques cases virtuoses. La fin de l’épisode fait entrer dans la psyché de Fatma n’parapluie (toutes les femmes se prénomment Fatma dans cette Casbah fantasmatique…). Peut-être une forme de folie, un amour blessé ? Nous en saurons plus si la suite est publiée.

Mais en l’état quelle belle histoire !

Michel Wilson

LES « PROTEST PAINTERS » ALGERIENS par Myriam Kendsi

Tandis que certains artistes peintres restaient englués dans des institutions qui dysfonctionnaient , exposaient des fleurs ou des palmiers , folklorisaient la culture kabyle, utilisaient le patrimoine en glorifiant certains et excommuniant d’autres, tentaient un soft power à minima pour un régime à bout de souffle; non loin de là, une nouvelle génération de plasticiens annonçait le Hirak .

Les protest painters que la Baignoire et la Picturie ont donné à voir dès 2016 .

De « l’homme jaune » à Princesse Zazou, d’El Meya, Mounir Gouri, Fella Tamzali Tahiri à Bardi(Mehdi Djelil) en passant par les designers du Pop Art dont le groupe Lmnt, Hichem Gaoua, elles/ils se sont saisi de la critique sociale, politique, sociétale souvent avec humour, dérision (posture de distanciation qu’on retrouve dans la rue algérienne).

Ils sont venus des marges, bien que souvent issus des Beaux arts ou autodidactes, ils/elles ont donné à voir la vacuité d’un pouvoir à bout de souffle avec le symbole de la chaise (vide ou trop pleine) el koursi chez Yasser Ameur, Bardi ou le photographe Youcef Krache (on se souvient de cette salle pleine de chaises vides et le portrait du président Bouteflika au mur qui a fait la une d’un quotidien) .

Ils ont fait des bars et de la rue leurs ateliers. Ils ont créé des personnages pour détourner la censure -l’homme jaune de Yasser Ameur, les monstres/bouffons de Bardi ou Djamel Agagnia- les animaux sauvages dans les intérieurs domestiques avec El Meya et Fella Tamzali Tahiri.

Après ceux qu’on a appelé les 30 (dont Racim, Baya, Keira Flidjani) qui ont été contraints de composer avec le joug colonial, vint la génération des 54 (avec Khadda, Messi avec le mouvement Aouchem, Stambouli, Issiakhem, Guermaz, …) qui fut celle de l’espoir de travailler dans un pays libéré, pendant que dans la diaspora s’épanouiront Abdellah Benanteur, Mahjoub Ben Bella, Koraïchi, Ali Silem, Samta Benyahyia et plus tard Djamel Tatah, Ali Kis- moun, Zineb Sedira, Kamel Yahyaoui,…

Tandis que le Maroc exposait son soft power via des biennales d’art contemporain à Casablanca, Marrakech avec ses peintres (Cherkaoui, Belkahia, Kacimi, Hariri, Bellamine, Chaïbia, Fatima Hassan…) mais aussi des institutions en France comme l’Institut du Monde arabe (on se rappelle à Grenoble de « Présences artistiques du Maroc » en 1985 inauguré par Jack Lang et initié par le précurseur conservateur de musée Pierre Gaudibert) , l’Algérie se repliait sur elle même .

Depuis les années 2010, grâce à aux nouvelles technologies mais aussi à cause de la mondialisation et ses bouleversements économiques et géopolitiques, les artistes algériens (et en 2019 l’ensemble des citoyens de manière massive) entraient en rébellion dans une société cadenassée, figée sur le plan du pouvoir politique .

Dans un contexte pareil, l’art fut un instrument d’anticipation, un outil, un support de résistance, d’émancipation et de critique sociale qui aide aujourd’hui à comprendre les changements sociétaux profonds d’une jeunesse arrivée à maturité qui a dépassé la peur et la culpabilité de la décennie noire.

Dans un contexte pareil, l’art fut un instrument d’anticipation, un outil, un support de résistance, d’émancipation et de critique sociale qui aide aujourd’hui à comprendre les changements sociétaux profonds d’une jeunesse arrivée à maturité qui a dépassé la peur et la culpabilité de la décennie noire.

C’est cet enjeu là que les protest painters ont assumé sur le plan pictural, que les citoyens ont brandi sur les pancartes, les tifos, ont chanté durant les marches pacifiques du Hirak en 2019 !

Myriam Kendsi

Note* : Le choix du fragment de tableau introduisant cette lettre (La fiancée du loup, de EL Meya )est une contribution à l’année du Centenaire de Mohammed Dib qui était passionné par cette légende nordique et y fait référence dans son œuvre (notamment « Le Sommeil d’Eve »)

Note** : Si les tableaux reproduits dans cet article vous inspirent, La Lettre de Coup de soleil se fera un plaisir de publier vos commentaires dans les mois qui viennent.

La fiancée du loup El Meya 1995

tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5 Princesse Zazou

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris, chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002.

La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude, notamment grâce aux moyens du « à distance ». Patience! Et prenez soin de vous.

Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Pingback: Réunion du 29 janvier 2021 | Coup de Soleil Sud

Pingback: Le débat, entre nous, sur le rapport Stora – Coup de Soleil Sud

Pingback: Hirak: discussion du groupe toulousain Janvier février 2021 | Coup de Soleil

Pingback: HIRAK: DISCUSSION DU GROUPE TOULOUSAIN: JANVIER FÉVRIER 2021 – SOLEIL OCCITANIE