Lettre culturelle franco-maghrébine #54

ÉDITO

Avant toute chose, c’est un plaisir de saluer le prise de position de ceux qui se désignent eux- mêmes comme intellectuels musulmans dans un article récent du journal « Le Monde ». Et dans le même ordre d’idées, c’est-à-dire la jonction possible entre idées libérales et islam, La Lettre présente le livre de l’Imame Kahina Bahloul, : « Mon islam, ma liberté »

Dans le domaine des idées, on trouvera une présentation des analyses proposées par la Revue Mouvements sur le Hirak ; et aussi, parce que l’Algérie n’est pas entièrement vouée à la politique, une étude sur ce qu’il en est du développement dans ce pays et dans les autres pays du Maghreb.

Présenté de manière beaucoup plus personnelle, comme un témoignage, le livre tunisien intitulé ironiquement Les Siestes du grand-père, est une dénonciation hélas toujours nécessaire des méfaits imposés par le patriarcat à la condition féminine.

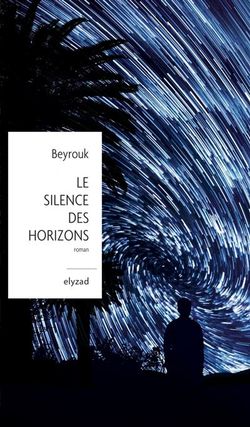

Place à la littérature et aux arts. S’agissant de la première, ce que La Lettre en donne à lire relève à la fois de la critique littéraire, sur des sujets aussi différents l’un de l’autre que l’œuvre de Mouloud Mammeri et celle d’Abdellah Taïa, et de la création littéraire, dont aura une belle idée à travers « Le silence des horizons » du Mauritanien Beyrouk.

Mais aussi création cinématographique, vue à travers des films courts de femmes, promus par l’AFA(Association France Algérie). Vaste programme, dont La Lettre espère qu’il vous réjouira.

Denise Brahimi

Collectif d’intellectuels musulmans, Journal Le Monde 17 avril 2021

Cet article, l’une des pages « Idées » du journal, est suivi par 8 signatures, 6 hommes et 2 femmes, ce qui n’est pas tout à fait la parité mais témoigne tout de même d’un effort pour que les femmes ne soient pas exclues !

« Nous voulons réaffirmer les principes qui nourrissent la relation entre foi musulmane et citoyenneté française », tel est le titre donné par les auteurs à ce qu’on pourrait presque nommer une profession de foi, mais pour éviter tout malentendu, mieux vaut parler d’une déclaration de principes : il y en a 10 et ils sont tous parfaitement clairs—pas faciles à résumer cependant car tous les mots ont été pesés et ils sont tous essentiels. Le moment aussi a été choisi avec soin, c’est celui de l’entrée en ramadan, qui donne aux Musulmans une plus grande visibilité au sein du corps social ; c’est de la société française qu’il s’agit et son bon fonctionnement semble la préoccupation principale des signataires de l’article. C’est pourquoi il vaut peut-être mieux éviter de mettre celui-ci sous le signe d’un islam des Lumières, ce dernier mot impliquant la croyance en l’universalité des principes et des valeurs. D’ailleurs, l’islam des Lumières existe et a existé, il a été prôné par le regretté  Malek Chebel, anthropologue d’origine algérienne et penseur du fait religieux mort en 2016. Il y a actuellement en Tunisie des recherches universitaires qui se consacrent à ce même courant de pensée (auquel Bourguiba lui-même disait se rattacher.)

Malek Chebel, anthropologue d’origine algérienne et penseur du fait religieux mort en 2016. Il y a actuellement en Tunisie des recherches universitaires qui se consacrent à ce même courant de pensée (auquel Bourguiba lui-même disait se rattacher.)

L’article du Monde regroupe des personnalités assez variées en sorte que son premier aspect positif vient du fait que tous ces gens ont parfaitement réussi à se mettre d’accord : saluons-les pour cela.

Le 1er point consiste à mettre en valeur l’importance de la raison, condition nécessaire de la foi dans l’Islam. Le 2e souligne l’importance du savoir, diffusé en France par l’école républicaine. Le 3e s’oppose à l’idée d’une guerre de civilisation entre la France et le monde musulman. Le 4e est une condamnation du terrorisme et de tout ce qui en est une apologie. Le 5e prône la liberté de conscience et la tolérance. Le 6e ajoute la liberté d’expression à la liberté de conscience. Le 7e condamne l’antisémitisme (et toute espèce de racisme). Le 8e condamne l’antichristianisme. Le 9e rappelle que le Coran pose l’égalité des hommes et des femmes. Le 10e laisse à chaque femme le choix de décider si elle porte ou non le voile.

Ce qui est frappant dans tous les cas est l’absence de réserves et de tergiversation : tout est clair, tout est net, et tout est dit. On se souvient qu’en plusieurs occasions, les intellectuels musulmans ont été accusés de ne pas dénoncer ou pas suffisamment les agissements de terroristes revendiquant l’islam pour justifier leurs crimes. Eh ! bien, après cet article, voilà une accusation qui perd sa raison d’être et s’avère une contre-vérité .

Denise Brahimi

« MON ISLAM, MA LIBERTE » par Kahina Bahloul, éditions Albin Michel, 2021

Si seulement la majorité des Français pouvaient lire un tel livre et s’intéresser à son auteure, ils comprendraient que leur vision réductrice de l’islam est liée à l’activisme ostentatoire et revendiqué par une poignée de fanatiques—dont la dangerosité ne peut être niée puisqu’ils prônent et pratiquent le terrorisme—mais qui n’a rien à voir avec la diversité du monde musulman. Et c’est dans doute par cette notion de diversité qu’il faut  commencer, puisque Kahina Bahloul, première femme imame de France comme on la désigne couramment, en est l’incarnation en sa seule (et belle) personne ! Puisse le livre dont nous allons parler la faire enfin connaître un peu mieux qu’elle ne l’est—on ne voit à lui reprocher qu’un excès de modestie mais sans doute y a-t-il plusieurs catégories de gens qui s’opposent à sa visibilité.

commencer, puisque Kahina Bahloul, première femme imame de France comme on la désigne couramment, en est l’incarnation en sa seule (et belle) personne ! Puisse le livre dont nous allons parler la faire enfin connaître un peu mieux qu’elle ne l’est—on ne voit à lui reprocher qu’un excès de modestie mais sans doute y a-t-il plusieurs catégories de gens qui s’opposent à sa visibilité.

Elle fait allusion à cette diversité dès la dédicace de son livre à la mémoire de ses quatre grands-parents, qui la rattachent aussi bien à la culture musulmane qu’au catholicisme et au judaïsme ; ce qui ne l’a pas empêché de faire à un moment de sa vie un choix tout à fait personnel, celui du soufisme, qu’elle a trouvé principalement chez Ibn ‘Arabî et qui lui a permis de se situer en toute connaissance de cause à l’inverse de ce qui reste aujourd’hui son pire ennemi (en fait, elle n’en a pas d’autre), l’islam salafiste et fondamentaliste, dont elle a pu observer de près les méfaits pendant la décennie noire en Algérie.

Avant même que n’éclate ce conflit épouvantable et sanglant sous la forme d’une guerre civile de dix ans, elle savait que les origines de son appartenance familiale à l’islam étaient à l’opposé de cet intégrisme réducteur voire castrateur importé dans un pays de sensibilité bien différente, l’Algérie kabyle de son père. Celle-ci se caractérise par un islam qu’on a longtemps appelé maraboutique, auquel les intégristes ont fait une chasse impitoyable. Les marabouts sont ou étaient ces saints de l’islam dont les tombeaux servaient à une population surtout rurale et peut-être surtout féminine comme lieu de prière et de pèlerinage. Mais il semble qu’il ne soit pas jugé bon de s’y intéresser ni d’en parler aujourd’hui car le dernier livre qui leur soit consacré, en tout cas de ceux que cite Kahina Bahloul, est celui d’Edmond Doutté qui date de 1900.

Kahina Bahloul se définit comme une femme tout à fait moderne, et c’est à ce titre qu’elle prône un islam libéral, adapté à la société contemporaine dont les besoins ne sauraient être ce qu’ils étaient à l’époque du Prophète ni même beaucoup plus tard. C’est pourquoi il lui paraît tout à fait indispensable de changer le lieu à la fois très réel et symbolique qui permet aux Musulmans de se réunir pour parler et entendre parler de leur foi. Ce lieu est déjà trouvé puisqu’il s’agit de la mosquée, encore s’agit-il de la rendre vivable et désirable pour les Musulmans contemporains, ce qui n’est certainement pas le cas pour les mosquées traditionnelles figées dans leurs structures et dans leurs pratiques aussi archaïques que contraignantes. Aussi Kahina Bahloul n’a-t-elle pas vu de meilleure solution que de créer un nouvelle mosquée aussi adaptée que possible aux besoins de son époque, la mosquée Fatima qu’elle a fondée en 2019. A remarquer évidemment que celle-ci porte un prénom féminin—et ce n’est sûrement pas seulement parce que le mot mosquée appartient en français au genre féminin !

Dans la deuxième partie de son livre (qui en comporte trois) Kahina Bahloul intitule un des 12 chapitres de celui-ci « Le féminisme est un humanisme ». Elle y reprend la définition traditionnelle du patriarcat tel que pratiqué au sud de la Méditerranée et en fait une dénonciation tout à fait personnelle puisqu’elle l’a vécu en tant que victime. Pour autant, elle ne voit pas la nécessité de se déclarer elle-même féministe dans la mesure où ce n’est pas pour elle « une cause à part des autres causes humanistes ». Il lui semble d’ailleurs que les mystiques musulmans d’obédience soufie, tels que l’Emir Abd el-Kader et Ibn ‘Arabî apportent à cette question du genre une réponse très satisfaisante. Et l’on comprend mieux ses réticences lorsqu’elle évoque un certain féminisme dit islamique qui s’est développé sous l’influence de Tariq Ramadan et des Frères musulmans. Elle leur reproche notamment d’avoir répandu l’idée que le voile serait une obligation religieuse, alors qu’elle récuse totalement cette « approche politique et identariste » qui manipule l’opinion publique.

Dans la deuxième partie de son livre (qui en comporte trois) Kahina Bahloul intitule un des 12 chapitres de celui-ci « Le féminisme est un humanisme ». Elle y reprend la définition traditionnelle du patriarcat tel que pratiqué au sud de la Méditerranée et en fait une dénonciation tout à fait personnelle puisqu’elle l’a vécu en tant que victime. Pour autant, elle ne voit pas la nécessité de se déclarer elle-même féministe dans la mesure où ce n’est pas pour elle « une cause à part des autres causes humanistes ». Il lui semble d’ailleurs que les mystiques musulmans d’obédience soufie, tels que l’Emir Abd el-Kader et Ibn ‘Arabî apportent à cette question du genre une réponse très satisfaisante. Et l’on comprend mieux ses réticences lorsqu’elle évoque un certain féminisme dit islamique qui s’est développé sous l’influence de Tariq Ramadan et des Frères musulmans. Elle leur reproche notamment d’avoir répandu l’idée que le voile serait une obligation religieuse, alors qu’elle récuse totalement cette « approche politique et identariste » qui manipule l’opinion publique.

Kahina Bahloul ne peut évidemment éviter, du fait de ses propres choix, la question du droit pour une femme à guider la prière du vendredi à la mosquée—autrement dit à agir en tant qu’imam(e) comme elle le fait elle-même. Elle étudie à ce propos aussi bien les figures féminines modèles dans le texte coranique que la jurisprudence en la matière. Elle n’a pas de peine à montrer que l’interdit du ministère religieux féminin n’est rien d’autre qu’une question de pouvoir de la part de ceux qui entendent fermement voire violemment, le garder pour eux. Par chance, elle peut s’appuyer pour défendre sa propre cause sur ce que dit Ibn ‘Arabî. Il n’est d’ailleurs pas le seul, en sorte que pour finir elle s’autorise à déclarer : « Aucun argument émanant du Coran ni de la sunna ne peut être sérieusement avancé pour invalider ou rendre illicite l’imamat des femmes. »

On imagine bien qu’à l’appui de sa propre religion, Kahina Bahloul ne manque pas d’invoquer un exemple emprunté à une autre religion, celui de Delphine Horvilleur qui est une femme rabbin issue du Mouvement juif libéral de France et qui impose de plus en plus dans le monde culturel sa réflexion en tant que philosophe—inscrite mais non enfermée dans une doctrine religieuse. L’imame cite un livre de 2013 dans lequel sa consœur traite de ce qu’il en est des rapports entre le féminin et la pudeur, mais c’est beaucoup plus largement qu’elle prend appui sur cet exemple devenu prestigieux.

Pour ce qui la concerne personnellement, elle a choisi sa spiritualité de référence, qu’elle trouve dans la pensée soufie. Elle en dit à la fois le caractère universel et l’adaptation possible aux formes les plus diverses de religion. Elle en fait l’objet de son combat, rejoignant par là la signification de son prénom, emprunté à une reine berbère des Aurès, la Kahéna, combattante célèbre, réelle et légendaire, de la fin du 7e siècle.

Denise Brahimi

« HIRAK, ALGERIE EN REVOLUTION(S) », Revue Mouvements, n° 102, été 2020, éditions La Découverte

La revue « Mouvements » paraît aux éditions de La Découverte au rythme de 4 numéros par an, et ne se consacre nullement aux problèmes de l’Algérie. Mais il est vrai que son titre rejoignait fort opportunément le mot « Hirak » qui en arabe veut dire … mouvement ! On sait que ce Hirak, d’un point de vue événementiel, a commencé en février 2019, et que nul ne s’aviserait de dire, 2 ans plus tard, qu’il est maintenant terminé. Mais de toute façon, le numéro 102 de la revue Mouvements étant daté de l’été 2020, il est clair qu’il ne saurait recouvrir tout ce que nous savons maintenant du Hirak et qu’il s’en tient au contraire, pour le dire sommairement, à ce qui concerne sa première année. Etant donné l’intensité des événements qui le caractérisent, on peut se dire que c’est déjà beaucoup ! Pourtant ces dates rendent impossible de considérer les articles regroupés dans la revue comme un bilan, pas même un premier bilan. Il s’agit plutôt de réfléchir à un surgissement inattendu ; et de revenir en arrière sur certains points, faute de pouvoir se projeter peu ou prou sur un avenir très incertain. Ces retours en arrière nous incitent d’ailleurs à nuancer l’emploi du mot « inattendu » : il n’est nullement synonyme d’imprévisible, beaucoup d’articles tendent à prouver le contraire dans différents domaines, politique mais aussi économique, propres à l’histoire contemporaine de l’Algérie depuis l’indépendance.

La revue « Mouvements » paraît aux éditions de La Découverte au rythme de 4 numéros par an, et ne se consacre nullement aux problèmes de l’Algérie. Mais il est vrai que son titre rejoignait fort opportunément le mot « Hirak » qui en arabe veut dire … mouvement ! On sait que ce Hirak, d’un point de vue événementiel, a commencé en février 2019, et que nul ne s’aviserait de dire, 2 ans plus tard, qu’il est maintenant terminé. Mais de toute façon, le numéro 102 de la revue Mouvements étant daté de l’été 2020, il est clair qu’il ne saurait recouvrir tout ce que nous savons maintenant du Hirak et qu’il s’en tient au contraire, pour le dire sommairement, à ce qui concerne sa première année. Etant donné l’intensité des événements qui le caractérisent, on peut se dire que c’est déjà beaucoup ! Pourtant ces dates rendent impossible de considérer les articles regroupés dans la revue comme un bilan, pas même un premier bilan. Il s’agit plutôt de réfléchir à un surgissement inattendu ; et de revenir en arrière sur certains points, faute de pouvoir se projeter peu ou prou sur un avenir très incertain. Ces retours en arrière nous incitent d’ailleurs à nuancer l’emploi du mot « inattendu » : il n’est nullement synonyme d’imprévisible, beaucoup d’articles tendent à prouver le contraire dans différents domaines, politique mais aussi économique, propres à l’histoire contemporaine de l’Algérie depuis l’indépendance.

La dizaine d’articles qui constituent ce recueil et dont plusieurs se divisent en trois ou quatre points, sont ainsi consacrés tantôt au Hirak comme événement immédiatement contemporain, tantôt comme émergence d’une situation complexe dont l’évolution s’est faite dans le temps long des historiens. Ils sont l’œuvre de jeunes chercheurs d’origine algérienne, à l’exception de François Gèze qui représente les éditions La Découverte et leur place dans cette entreprise.

Il s’agit souvent de chercheurs en sciences humaines et sociales, qui travaillent dans des universités françaises ou algériennes. Se sont joints à eux des artistes hommes ou femmes, cinéastes, dessinateurs, écrivains, journalistes. En sorte qu’on a apprécie d’avoir affaire à une équipe bien informée, composée de gens qui sont globalement des supporters du Hirak, sans qu’on ait le sentiment qu’il s’agit peu ou prou de propagande partisane, pas même d’une adhésion inconditionnelle.

Il s’agit souvent de chercheurs en sciences humaines et sociales, qui travaillent dans des universités françaises ou algériennes. Se sont joints à eux des artistes hommes ou femmes, cinéastes, dessinateurs, écrivains, journalistes. En sorte qu’on a apprécie d’avoir affaire à une équipe bien informée, composée de gens qui sont globalement des supporters du Hirak, sans qu’on ait le sentiment qu’il s’agit peu ou prou de propagande partisane, pas même d’une adhésion inconditionnelle.

Et d’ailleurs adhésion à quoi ? A part le fait que d’emblée tout le monde a été d’accord sur le rejet d’un cinquième mandat présidentiel pour Bouteflika, il y a eu beaucoup de proclamations, notamment sous la forme de pancartes et de banderoles, brandies deux fois par semaine dans les défilés du mardi et du vendredi, mais pas un corps constitué de mots d’ordre et de projets et pas de prise en charge des manifestants par des organisateurs.

Le numéro, faiblement illustré, comporte pourtant quelques photos très significatives malgré leur petit format et sur lesquelles on peut lire des propos, en arabe ou en tamazight, qui ressemblent à des actes de foi. L’importance des mots est d’ailleurs un aspect important du Hirak, souligné dès le premier article du recueil « Les mots pour le dire », où il est question non seulement des pancartes mais aussi des chansons, et de fait nous sommes amenés à faire un constat qui est d’un grand intérêt pour peu qu’on se souvienne de ce qui nous a été dit souvent concernant l’usage des langues en Algérie : il  semblait impossible de ne pas choisir entre l’une et les autres, et de ne pas exclure toute autre à partir du moment où l’on en a choisi une. Or c’est exactement le contraire de ce que dit une très belle pancarte reproduite dans la revue, une phrase si belle qu’on ne résiste pas au plaisir de la citer dans sa traduction en français : « Je suis Arabe, Kabyle, Chaoui, Mozabite et ma langue c’est l’amour de ma patrie. Non au racisme, non au régionalisme ». Il faut s’y arrêter parce qu’on est là au cœur de ce que cette première année de Hirak a tenté d’apporter et d’affirmer : la possibilité de la diversité la plus grande, sans qu’elle devienne génératrice de haine et d’affrontements.

semblait impossible de ne pas choisir entre l’une et les autres, et de ne pas exclure toute autre à partir du moment où l’on en a choisi une. Or c’est exactement le contraire de ce que dit une très belle pancarte reproduite dans la revue, une phrase si belle qu’on ne résiste pas au plaisir de la citer dans sa traduction en français : « Je suis Arabe, Kabyle, Chaoui, Mozabite et ma langue c’est l’amour de ma patrie. Non au racisme, non au régionalisme ». Il faut s’y arrêter parce qu’on est là au cœur de ce que cette première année de Hirak a tenté d’apporter et d’affirmer : la possibilité de la diversité la plus grande, sans qu’elle devienne génératrice de haine et d’affrontements.

Véritable quadrature du cercle, se dit-on parfois, que cette volonté de maintenir les différences voire de les exalter dans une conciliation pacifique et sans problème. Or ce qu’on lit dans plusieurs articles de la revue, ce n’est pas seulement l’expression théorique de cette volonté, c’est concrètement une forme de sa réalisation quand dans une même phrase se mêlent spontanément des mots empruntés au kabyle et à l’arabe, et à différents niveaux de langue de chacune des deux, pour une manière plus juste et plus adaptée de se faire comprendre du peuple algérien— cette expression globale dont l’usage est consacré quoi qu’il en soit. Si le Hirak a du moins permis de comprendre que ces mélanges sont non seulement possibles mais déjà faits, ce sera une grande victoire à mettre à son crédit.

Et dans le même esprit, au-delà de la langue, l’amazighité très présente dans les manifestations du Hirak n’y apparaît pas comme une forme de régionalisme ou de particularisme mais au contraire comme l’un des éléments qui vient se fondre dans une revendication globale. Autre victoire considérable si l’on pouvait considérer que grâce au Hirak elle a été gagnée. Il y va de la possibilité même de l’Algérie comme nation viable et pacifiée, tant il est vrai que comme l’écrit l’auteur d’un des articles : « L’emblème amazigh porte en lui la symbolique d’une conscience linguistique, culturelle et identitaire et il n’a jamais été en concurrence ni en opposition avec le drapeau national algérien ».

Il y a ainsi, dans ce numéro de la revue Mouvements, des promesses que beaucoup de témoins ont pu voir de leurs propres yeux et c’est pourquoi la parole leur est abondamment donnée. Ceux et celles qui cherchent dans le passé leur préfiguration font œuvre utile car ils consolident les fondements des revendications actuelles. Elles ont fait irruption dans le Hirak, la question est de savoir quel est leur avenir.

Denise Brahimi

« TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT LOCAL AU SUD, Analyse de six expériences en Afrique du Nord », de Améziane Ferguène, Editions Campus Ouvert. Février 2021

La maison d’édition grenobloise Campus Ouvert s’est donné pour mission de rendre accessibles à des prix raisonnables des cours de sciences sociales et des documents, études et recherches que le marché commercial n’accueillerait pas. Cela nous permet de découvrir des textes tout à fait intéressants, comme nous l’avons vu le mois dernier avec ces « souvenirs d’enfance de la guerre d’Algérie » de Mohammed Matmati.

Le sujet du présent livre est dans un champ différent, celui d’une recherche en science économique du développement, plus austère en apparence, mais non dépourvue d’intérêt même pour un public non universitaire. Campus Ouvert permet à des chercheurs comme monsieur Améziane Ferguène de faire un retour sur plusieurs articles de recherche, réactualisés et assemblés en raison d’une orientation commune. Nous allons avoir accès à 6 cas de développement économique, deux par pays du Maghreb, qui répondent à un processus identique de développement territorialisé. Ils pouvent être rapprochés des « districts industriels » d’Italie du Nord qu’on s’est efforcé, sans succès vraiment flagrant d’imiter en France avec la création de « clusters » (les innovations ont forcément des noms anglo-saxons, avant que ces « bouquets » ne deviennent récemment ces effrayants nids à virus…).

L’approche proposée par Ameziane Ferguène se distingue de l’école historique de l’économie du développement, nationale, étatique et descendante, qui a eu ses défenseurs y compris dans l’Université de Grenoble. L’auteur s’attache à montrer que le développement ancré sur des territoires, qui s’appuie sur leurs atouts historiques, sociologiques, et même plus finement, les entrelacs familiaux traditionnels offre des leviers plus efficaces pour une transition alliant tradition et modernité. Cette démonstration se fonde sur des enquêtes de terrain pour des publications scientifiques réalisées quelques années auparavant avec des doctorants. Le livre reprend et actualise ces articles et les assemble en un corpus qui argumente de manière assez convaincante la thèse de l’auteur.

L’approche proposée par Ameziane Ferguène se distingue de l’école historique de l’économie du développement, nationale, étatique et descendante, qui a eu ses défenseurs y compris dans l’Université de Grenoble. L’auteur s’attache à montrer que le développement ancré sur des territoires, qui s’appuie sur leurs atouts historiques, sociologiques, et même plus finement, les entrelacs familiaux traditionnels offre des leviers plus efficaces pour une transition alliant tradition et modernité. Cette démonstration se fonde sur des enquêtes de terrain pour des publications scientifiques réalisées quelques années auparavant avec des doctorants. Le livre reprend et actualise ces articles et les assemble en un corpus qui argumente de manière assez convaincante la thèse de l’auteur.

Ce sont surtout les cas observés en Tunisie avec la maroquinerie à El Djem, et le textile de Ksar Hellal, ainsi que l’industrie agroalimentaire de la Vallée de la Soummam en Algérie qui apportent les éléments les plus évidents et même impressionnants à la démonstration des atouts des territoires riches d’une tradition artisanale pour aller vers un développement moderne, malgré les obstacles. L’exemple marocain de Fès montre lui les limites de cette approche, du moins quand le soutien à ce développement est lacunaire, et surtout met à mal des solidarités traditionnelles qui ont permis à une activité comme la dinanderie de traverser le temps.

Le cas du développement touristique du Tassili N’Ajjer en Algérie n’est qu’en partie en phase avec les autres situations, même s’il permet à la connaissance traditionnelle ré-enrichie des Touaregs de leur territoire de trouver à s’employer pour un projet économique. Mais le tourisme de passage est peut-être un moteur de développement insuffisant, surtout s’il se confronte aux problèmes d’insécurité de la zone, et aux dégâts écologiques qu’il est difficile d’empêcher dans des espaces naturels fragiles.

Enfin l’usage du micro-crédit dans des quartiers de Tanger et dans la ville de Larache ne répond pas de façon convaincante à la thèse de l’auteur. Pourtant d’autres exemples dans d’autres pays, et même à la connaissance du rédacteur de ces lignes, des exemples récents au Maroc, dans la région de Tanger, montrent que, bien utilisé vers des populations aptes à en tirer des moyens de leur progrès économique et social le micro-crédit et la micro-finance restent des outils de développement local intéressants.

Beaucoup d’éléments de ce livre montrent qu’un accompagnement adapté et respectueux du terrain peut permettre à des sociétés artisanales ou entrepreneuriales traditionnelles de franchir un cap vers une nouvelle étape de développement. Ces sociétés offrent des atouts de solidarité, d’inventivité et de dynamisme tout à fait réjouissants. La rareté amène à l’intelligence. On se prête des machines et des outils, ou le matériel remplacé passe de la petite entreprise à l’artisan sous traitant. La main d’œuvre rendue mobile par la difficulté à lui offrir un statut stable enrichit ses compétences, retrouve facilement des débouchés locaux. Des activités de finition peuvent être réalisées à domicile par des femmes dans certains de ces métiers, offrant un débouché professionnel assez large. Les artisans et les petits industriels qui produisent sur leur territoire, ont des liens familiaux ou claniques traditionnels et tissent un réseau d’interactions qu’il serait impossible de créer de toute pièce. L’innovation est recherchée par les acteurs sur d’autres territoires ou à l’étranger, et permet de faire évoluer la production pour répondre aux demandes évolutives des clientèles.

Si un cas avait porté sur la région de Ghardaïa et les impressionnantes qualités entrepreneuriales des habitants du Mzab, il est probable qu’une illustration identique aurait été apportée.

Cela fait regretter dans le cas de Fès que certains accompagnements aient été omis lorsque le transfert des activités de dinanderie hors de la médina, vers la zone artisanale voisine d’Aïn Nokbi, limitant le succès de la démarche. Il serait intéressant d’observer l’état du projet aujourd’hui, et si les atouts du transfert ont fini par l’emporter sur les limites et des ruptures qu’il a provoqué dans ce fameux réseau des solidarités et interactions traditionnelles.

La lecture de ce livre est enrichissante, pour qui est intéressé par l’observation de la capacité de « résilience » de certaines sociétés traditionnelles dans ces pays du Maghreb, confrontés à des problèmes multiples, mais aptes à bâtir des solutions faisant lien entre ces traditions et une modernité auto-construite. Merci à l’auteur de nous avoir permis de partager cette observation qui permet un certain optimisme.

La lecture de ce livre est enrichissante, pour qui est intéressé par l’observation de la capacité de « résilience » de certaines sociétés traditionnelles dans ces pays du Maghreb, confrontés à des problèmes multiples, mais aptes à bâtir des solutions faisant lien entre ces traditions et une modernité auto-construite. Merci à l’auteur de nous avoir permis de partager cette observation qui permet un certain optimisme.

Michel Wilson

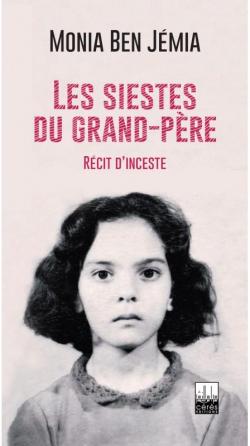

« LES SIESTES DU GRAND-PERE, RECIT D’INCESTE » par Monia Ben Jémia, Cérès éditions, 2021

Les récits d’inceste sont de plus en plus nombreux en France, où le temps du silence sur cet effrayant phénomène de société semble désormais révolu. En revanche et sans qu’on puisse dire où le phénomène lui-même est particulièrement répandu, la prise de parole révélatrice du fléau semble encore bien rare au Maghreb, pour des raisons de société évidente. L’honneur de la famille est entouré par de nombreux tabous sur ce qui s’y passe dans l’intimité. Et même si les femmes sont beaucoup moins écrasées qu’elles ne l’ont été (faut-il ajouter qu’il ne s’agit que de certaines couches de la société) on frémit à l’idée de ce qu’il faut d’audace à une jeune fille ou à une jeune femme pour dire que son grand-père la viole régulièrement !

Cette prise de parole étant à peu près impensable jusqu’à nos jours a évidemment protégé les violeurs incestueux, qui se savaient à l’abri de ce qu’on pourrait appeler un interdit de formulation. Mais il se pourrait que même au Maghreb et en tout cas dans la Tunisie de Monia Ben Jémia, les choses, au moins un peu, soient en train de changer. Il est vrai que l’auteure  de ce très petit livre (une centaine de pages) est connue comme féministe, et que son métier d’universitaire la prédispose à prendre la tête d’un certain combat. Elle ne revendique nullement le caractère autobiographique des faits rapportés dans ce récit, et d’ailleurs qu’importe leur origine précise. Ils ne sont malheureusement que trop vraisemblables et certainement vrais.

de ce très petit livre (une centaine de pages) est connue comme féministe, et que son métier d’universitaire la prédispose à prendre la tête d’un certain combat. Elle ne revendique nullement le caractère autobiographique des faits rapportés dans ce récit, et d’ailleurs qu’importe leur origine précise. Ils ne sont malheureusement que trop vraisemblables et certainement vrais.

Pour renforcer ce sentiment d’authenticité, les faits incestueux rapportés par le récit apparaissent dans un contexte de vie traditionnelle par ailleurs bien connue, et dont l’évocation ne manque pas de charme. Nous ne sommes nullement dans un drame naturaliste peint des couleurs les plus noires, la vie semble douce, disons qu’elle pourrait l’être et en un sens c’est bien là qu’est le danger car il n’y a aucune raison apparente de se méfier. « Une famille ordinaire », tel est le sous-titre de cette représentation du quotidien. Et pourtant là réside, on pourrait presque dire aux yeux de tous si seulement ils voulaient voir, le drame terrible dont Nédra, qui l’a vécu en tant que petite fille, souffre encore cruellement cinquante ans après.

La narratrice fait le choix de l’évoquer de manière discrète et pudique, tant il est vrai qu’il faut, entre autres difficultés, éviter le voyeurisme, c’est à dire la satisfaction voire la jouissance que le récit pourrait éventuellement apporter aux voyeurs. Pour être dits à demi-mot, les faits ne sont pas moins d’une grande présence, celle dont bénéficie, dans un roman par exemple, ce qu’on pourrait appeler le presque non dit. Le violeur vit cette situation qu’il a créée au sein de sa propre famille avec une telle sérénité apparente que l’enfant violée finit par avoir des doutes sur ce qu’elle vit ; et ceux-ci contribuent à une occultation des faits, dont tout le monde s’accommode, dans une sorte d’inconscience ou d’indifférence généralisée. La petite fille elle-même n’est évidemment pas capable de comprendre le rapport entre ce qu’elle subit de la part du grand-père maléfique et ses différents maux qui pourtant en sont l’effet.

C’est sur ce dernier point que le livre de Monia Ben Jémia est particulièrement éclairant. A l’aide des lectures spécialisées qui ont été les siennes, qu’il s’agisse d’anthropologie ou de psychiatrie, elle est capable de rattacher les troubles très sévères dont souffre l’ancienne victime, interminablement semble-t-il, à des faits si anciens et si peu apparents en leur temps qu’on pourrait les croire tout à fait effacés. La situation et la conduite à tenir par un éventuel soignant est alors d’une grande complexité, puisque d’une part, l’amnésie obéit à une nécessité : « L’amnésie est inhérente à l’inceste, maintenant je le sais. C’est le seul moyen de se protéger, sinon on devient fou. », mais que d’autre part, l’amnésie est génératrice de cet état très grave de la victime, que la psychiatrie désigne sous le nom de dissociation, perte du désir et de la volonté qui est d’origine traumatique ; comme le dit Nédra : « J’étais mal dans ma peau, avec l’impression de n’être jamais moi-même, mais de jouer un rôle comme si j’étais en état de représentation permanente. Etrangère au monde et à moi-même, je n’avais pas d’avis propre et mes sentiments étaient toujours confus. »

C’est sur ce dernier point que le livre de Monia Ben Jémia est particulièrement éclairant. A l’aide des lectures spécialisées qui ont été les siennes, qu’il s’agisse d’anthropologie ou de psychiatrie, elle est capable de rattacher les troubles très sévères dont souffre l’ancienne victime, interminablement semble-t-il, à des faits si anciens et si peu apparents en leur temps qu’on pourrait les croire tout à fait effacés. La situation et la conduite à tenir par un éventuel soignant est alors d’une grande complexité, puisque d’une part, l’amnésie obéit à une nécessité : « L’amnésie est inhérente à l’inceste, maintenant je le sais. C’est le seul moyen de se protéger, sinon on devient fou. », mais que d’autre part, l’amnésie est génératrice de cet état très grave de la victime, que la psychiatrie désigne sous le nom de dissociation, perte du désir et de la volonté qui est d’origine traumatique ; comme le dit Nédra : « J’étais mal dans ma peau, avec l’impression de n’être jamais moi-même, mais de jouer un rôle comme si j’étais en état de représentation permanente. Etrangère au monde et à moi-même, je n’avais pas d’avis propre et mes sentiments étaient toujours confus. »

Nédra a été l’objet sexuel de son bourreau pendant plus de dix ans et contrairement à ce qu’elle avait espéré, elle n’a pas été libérée quand il est mort, l’emprise a duré au-delà. Il semble que le seul espoir possible consiste dans le fait de dire l’inceste ou de l’écrire.

Denise Brahimi

« MOULOUD MAMMERI, INTELLECTUEL ENCHANTE ROMANCIER DESILLUSIONNE, ETUDES », collectif dirigé par Mohammed Yefsah, éditions Frantz Fanon, Algérie, 2020

Ce court recueil est une approche partielle de l’œuvre de Mouloud Mammeri, qui est si riche, si diverse et si complexe qu’il serait évidemment très difficile de l’aborder dans sa totalité. Il s’agit ici d’un travail universitaire qui en pointe quelques aspects, bénéficiant du recul dû à la mort de l’auteur Mammeri il y a maintenant plus de 30 ans (1989).

En fait le recueil est composé de cinq articles ou études comme le dit son titre, dont deux sont l’œuvre de Mohammed Yefsah lui-même tandis que les trois autres sont l’apport de collaboratrices elles aussi universitaires. On sait que l’œuvre de Mouloud Mammeri recouvre et unit des domaines plus souvent séparés, la création littéraire, principalement sous la forme de quatre romans édités, l’anthropologie mise au service de la culture autrefois appelée berbère et désormais amazighe, la linguistique, essentielle pour la connaissance et la pratique de la langue propre à cette culture. Les études regroupées dans ce recueil étant destinées semble-t-il à des étudiants en littérature les travaux proprement linguistiques de Mouloud Mammeri n’y sont pas présentés, en revanche, ses romans sont très présents, quoique abordés sous de jours différents.

En fait le recueil est composé de cinq articles ou études comme le dit son titre, dont deux sont l’œuvre de Mohammed Yefsah lui-même tandis que les trois autres sont l’apport de collaboratrices elles aussi universitaires. On sait que l’œuvre de Mouloud Mammeri recouvre et unit des domaines plus souvent séparés, la création littéraire, principalement sous la forme de quatre romans édités, l’anthropologie mise au service de la culture autrefois appelée berbère et désormais amazighe, la linguistique, essentielle pour la connaissance et la pratique de la langue propre à cette culture. Les études regroupées dans ce recueil étant destinées semble-t-il à des étudiants en littérature les travaux proprement linguistiques de Mouloud Mammeri n’y sont pas présentés, en revanche, ses romans sont très présents, quoique abordés sous de jours différents.

Le premier des quatre, La Colline oubliée date de 1952, et on considère en général que les débuts de la littérature algérienne de langue française remontent à peu près à cette date, regroupant quelques écrivains dits de la première génération, tels que Mohammed Dib et Mouloud Feraoun aux côtés de Mouloud Mammeri. On est encore à l’époque coloniale, puisqu’elle durera jusqu’en 1962, mais déjà les signes ne manquent pas d’un bouleversement  historique en préparation. La montée du nationalisme algérien explique ce qu’a été la réception d’un livre comme La Colline oubliée, très controversé comme l’explique Mohammed Yefsah, du fait que son auteur s’intéresse davantage à l’agonie du village kabyle dont il parle qu’au cheminement inéluctable vers l’indépendance.

historique en préparation. La montée du nationalisme algérien explique ce qu’a été la réception d’un livre comme La Colline oubliée, très controversé comme l’explique Mohammed Yefsah, du fait que son auteur s’intéresse davantage à l’agonie du village kabyle dont il parle qu’au cheminement inéluctable vers l’indépendance.

Le troisième roman de Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton (1965) a obtenu un succès d’autant plus grand qu’il a fait ensuite l’objet d’un film du cinéaste algérien Ahmed Rachedi (1969) et que de toute façon, il est entièrement consacré à la période de la guerre d’Algérie, principalement celle qu’ont vécu les combattants de l’indépendance dans le maquis kabyle. Un article du recueil est consacré à cet aspect du livre, reprenant pour son titre une formule de Mammeri lui-même qui a parlé de « l’épreuve de la libération ». On peut évidemment y lire l’ambiguïté des sentiments que cet ensemble de bouleversements historiques inspirent à Mammeri, bien éloigné de tout triomphalisme, et toujours très conscient de la complexité en tous genres, celle des situations et celle des sentiments.

L’analyse du quatrième roman, beaucoup plus tardif puisque de 1982, recourt à la grille de lecture que fournissent plusieurs grands textes de l’anthropologie mise au service de la littérature, qu’il s’agisse des écrits de Gaston Bachelard, de Gilbert Durand ou de Mircéa Eliade. Cette étude montre bien la continuité entre le premier des romans de Mammeri, La Colline oubliée, et le dernier, La Traversée : un parcours impressionnant !

L’analyse du quatrième roman, beaucoup plus tardif puisque de 1982, recourt à la grille de lecture que fournissent plusieurs grands textes de l’anthropologie mise au service de la littérature, qu’il s’agisse des écrits de Gaston Bachelard, de Gilbert Durand ou de Mircéa Eliade. Cette étude montre bien la continuité entre le premier des romans de Mammeri, La Colline oubliée, et le dernier, La Traversée : un parcours impressionnant !

L’anthropologie est encore celle des sciences humaines à laquelle on peut rattacher l’article le plus novateur du recueil, qui nous amène jusqu’à l’époque contemporaine et donc postérieure à la mort de Mammeri. Sous le titre : Mouloud Mammeri dans la mémoire collective, du savant au héros de la revendication identitaire amazighe, l’auteure montre comment s’est créée et imposée jusqu’à aujourd’hui une nouvelle image de Mammeri devenu l’objet d’une sorte d’héroïsation : celle-ci consiste à en faire à la fois un héros de l’indépendance et un héros des luttes berbères, comme il apparaît dans certains vers de louange, qui font maintenant partie du répertoire poétique oral de la Kabylie. « Le personnage de Mammeri, nous dit cet article, irrigue la mémoire collective en Kabylie ».

Comme c’est le cas ici, cela peut être une manière intéressante d’aborder une œuvre littéraire que de voir comment elle a été interprétée par un cinéaste, ici Ahmed Rachedi, qui a utilisé L’Opium et le bâton de Mammeri comme scénario de son film rebaptisé Thala, en français La Fontaine. Mohammed Yefsah ajoute au recueil l’entretien qu’il a eu avec le cinéaste. Et c’est là-dessus que le livre se termine, d’une manière à laquelle on pouvait s’attendre s’agissant du cinéma algérien contemporain : « En Algérie, c’est très difficile, parce qu’il n’y a pas de producteurs, de marché, de salles de cinéma, de publics, de volonté politique. »

Denise Brahimi

« MAROCAIN, GAY ET MUSULMAN »par Abdallah Taïa , PUL= Presses Universitaires de Louvain, 2020

Depuis l’an 2000, celui qu’on avait coutume de considérer comme un jeune garçon a écrit une dizaine de livres, tous consacrés au sujet que le titre de ce recueil indique clairement. C’est dire qu’il est devenu le spécialiste de cette question, même si par ailleurs, il ne veut pas qu’elle soit réservée à la parole des experts. Plusieurs des contributions publiées dans ce livre sont parfois mais pas toujours le fait d’universitaires, la personne de Taïa étant toujours le  centre auquel les uns et les autres se réfèrent, pour des analyses (parfois fort savantes ) mais aussi avec beaucoup d’empathie pour l’auteur dont ils parlent.

centre auquel les uns et les autres se réfèrent, pour des analyses (parfois fort savantes ) mais aussi avec beaucoup d’empathie pour l’auteur dont ils parlent.

Cela fait partie des aspects un peu paradoxaux en tout cas complexes du livre que de donner une place très importante sinon toute la place à l’écriture et aux écrits, mais aussi de revenir sans cesse au cœur d’une intimité qu’on pourrait dire existentielle, à laquelle Taïa attribue constamment l’apport de sa propre parole. Ce dont il veut parler et entendre parler, c’est de ce qu’il a vécu et de ce que sans doute il vit encore, dans un approfondissement constant de sa situation singulière, en sorte qu’il y a une grande continuité entre ses livres, à partir de sujets dont la partie anecdotique est chaque fois différente. Et ce qui émane de sa propre parole ainsi que des articles ici recueillis est au moins double, à partir d’un même désir de s’opposer aux idées reçues.

Celles-ci, à partir de l’exemple marocain dans lequel Taïa est immergé, comportent très majoritairement le mépris voir l’exécration des homosexuels jusqu’au désir et à la volonté des les éliminer physiquement. Il faut d’autant plus s’y arrêter que le recueil des PUL comporte le rappel bouleversant d’un événement monstrueux, l’assassinat d’un jeune homosexuel d‘origine marocaine, fils d’Hassan Charfi qui est lui-même très présent dans le livre, qu’on entend et qu’on a l’impression de voir, grâce à des photos faites à Bruxelles en 2016. Tout se passe comme si Abdellah Taïa devenait en tout cas affectivement le fils adoptif d’Hassan Jarfi, évidemment pas pour remplacer ou se substituer au fils martyrisé, mais en raison d’une sorte de diffusion propre à l’amour tel que Taïa essaie de le dire globalement dans tous ses écrits— et c’est là la grande nouveauté de son apport, sans aucun doute lié à l’homosexualité.

Il faut donc à la suite de la tâche qu’il s’est fixée, mener un combat évidemment nécessaire (faut-il dire qu’il l’est encore et toujours autant ) pour que les homosexuels soient reconnus dans leur liberté à être ce qu’ils sont , d’abord dans leur propre famille mais aussi dans la société marocaine, sur place ou à l’étranger. A cet égard, deux exemples au moins sont très forts et très impressionnants, celui de la mère de Taïa et celui de Hassan Jarfi, mais il se pourrait qu’ils restent rares sinon exceptionnels. En tout cas, il est clair qu’il y a un combat à mener et que celui-ci en rejoint plusieurs autres, qu’on peut appeler politiques au sens large du mot mais qui le sont parfois aussi au sens étroit. Le combat pour les minorités sexuelles a acquis de nos jours une grande visibilité, mais surtout il se sépare de moins en moins du combat pour les autres minorités. La notion d’intersectionnalité est là pour rappeler utilement comment plusieurs sortes d’infériorisation se combinent dans la vie réelle pour fabriquer des catégories à tous égards minorisées.

Il faut donc à la suite de la tâche qu’il s’est fixée, mener un combat évidemment nécessaire (faut-il dire qu’il l’est encore et toujours autant ) pour que les homosexuels soient reconnus dans leur liberté à être ce qu’ils sont , d’abord dans leur propre famille mais aussi dans la société marocaine, sur place ou à l’étranger. A cet égard, deux exemples au moins sont très forts et très impressionnants, celui de la mère de Taïa et celui de Hassan Jarfi, mais il se pourrait qu’ils restent rares sinon exceptionnels. En tout cas, il est clair qu’il y a un combat à mener et que celui-ci en rejoint plusieurs autres, qu’on peut appeler politiques au sens large du mot mais qui le sont parfois aussi au sens étroit. Le combat pour les minorités sexuelles a acquis de nos jours une grande visibilité, mais surtout il se sépare de moins en moins du combat pour les autres minorités. La notion d’intersectionnalité est là pour rappeler utilement comment plusieurs sortes d’infériorisation se combinent dans la vie réelle pour fabriquer des catégories à tous égards minorisées.

Taïa est avant tout un écrivain qui parle à partir de lui-même, ce qui n’exclut nullement de ses livres la part de fiction, mais ce qu’on ressent chez lui est que l’imaginaire se mêle de manière indiscernable au sentiment de l’essentiel. Sans qu’on sache d’emblée ce qu’il en est de celui-ci, on croit comprendre que Taïa y accède par une forme de sensibilité liée au fait de se vivre comme homosexuel. C’est pour parler de ce fait-là que quelques écrivains sont irremplaçables. Deux d’entre eux sont très présents dans ce recueil consacré à Taïa, ce sont dans l’ordre chronologique Jean Genet et Hervé Guibert. On sait l’importance que Jean-Paul Sartre accordait au premier, au point de lui avoir consacré un livre intitulé Saint Genet, comédien et martyr (1952). On frôle plusieurs fois cette idée de sainteté dans ce que dit Taïa, pourtant en toute modestie. Peut-être faut–il convoquer pour le dire l’idée de sacré, ce qui pour le Marocain Taïa consiste à revenir à ce qu’il en est dans le paganisme berbère dont son pays est imprégné. D’ailleurs le mot « revenir » n’est sans doute pas celui qui convient car il n’y a jamais eu disparition, occultation peut-être du fait de la modernité et de la civilisation urbaine. Ce qui expliquerait qu’un certain sacré apparaisse dans les pratiques homosexuelles officiellement rejetées et bannies.

Taïa lui-même n’est pas loin de se penser semble-t-il comme le successeur d’Hervé Guibert. On constate en effet cette continuité, par exemple dans la place des actrices pour l’un comme pour l’autre et dans la signification qu’ils leur donnent , d’où l’importance que prennent chez eux les images produites par la photographie et le cinéma. L’un et l’autre ont aussi en commun une conception et une pratique de l’amitié qui va très au-delà de l’ordinaire et peut-être faudrait-il remonter jusqu’à Platon et Socrate pour être dans la bonne voie.

Quoi qu’il en soit, si Taïa et d’autres avec lui accordent une telle importance à l’homosexualité, ce n’est pas seulement parce qu’ils y voient un terrain où se livrer à la défense des droits de l’homme, et revendiquer, encore et toujours, en faveur de la liberté. C’est aussi parce qu’ils savent que sous les apparences d’une pratique vicieuse s’abrite la possibilité d’accéder à ce que Taïa évoque nomme la nudité. Peut-être est-ce en partie ce que dit le mot plus vague et en tout cas moins physique de vérité —une nudité qui en tout cas dans la société actuelle est dotée d’un pouvoir de subversion unique et précieux. Ne nous étonnons-pas qu’un tabou l’entoure. La figure de Taïa plusieurs fois reproduite dans ce livre reprend celle de l’ange démon romantique —en tout cas, sinon ange lui-même il est clair à le voir que l’aile d’un ange l’a frôlé !

Denise Brahimi

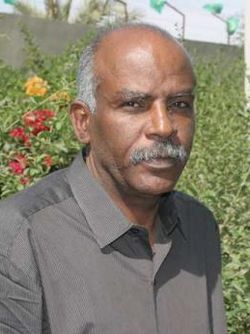

« LE SILENCE DES HORIZONS » par Beyrouk, roman , éditions Elyzad, 2021

Beyrouk est le grand écrivain mauritanien que les éditions Elyzad de Tunis mettent à notre disposition depuis quelques années déjà. Ce qui est fort heureux pour plusieurs raisons. Par rapport aux pays du Maghreb dont nous  nous occupons généralement, la Mauritanie est une sorte d’élargissement naturel et de prolongement au sens géographique du mot, en sorte qu’elle plonge bien plus profondément que les autres dans le désert, qui lui est consubstantiel : c’est la vie citadine qui semble y être un ajout récent, tandis que le désert y représente ou représenterait la véritable civilisation et même la seule authentique.

nous occupons généralement, la Mauritanie est une sorte d’élargissement naturel et de prolongement au sens géographique du mot, en sorte qu’elle plonge bien plus profondément que les autres dans le désert, qui lui est consubstantiel : c’est la vie citadine qui semble y être un ajout récent, tandis que le désert y représente ou représenterait la véritable civilisation et même la seule authentique.

Cependant on découvre grâce à Beyrouk que cette authenticité n’implique pas une volonté de retour aux sources, selon la formule très répandue, qui implique sur le plan politique, religieux et idéologique une attitude réactionnaire au sens propre (et fâcheux !) du mot. Celle-ci consiste dans la volonté d’imposer à tout le corps social des pratiques et surtout une mentalité considérées comme constitutives de l’intouchable tradition au nom de laquelle toute liberté individuelle est brimée, voire condamnée et exclue.

La vision du monde de Beyrouk est poétique ce qui ne veut pas dire idyllique. Sous des apparences très simples, elle est d’une complexité subtile et subtilement attachante, ce qui veut dire qu’on tombe sous le charme de son écriture non pas par facilité mais parce qu’on a envie d’aller où il veut nous emmener, quitte à en payer le prix par des choix de vie exigeants.

Ce prix à payer et ce cheminement sont justement l’histoire vécue par le héros du Silence des horizons, horizons qui sont ceux du désert illimité, silence qui est celui du narrateur, dont le livre nous rapporte certes le monologue intérieur mais dont la parole, comme échange et comme aveu, est au moins provisoirement bloquée. Pendant tout le récit il annonce qu’il va parler sitôt parvenu à la fin de son périple dans le désert, cependant cette décision est terrible à prendre, car il ne parlera que pour dire sa culpabilité et le meurtre qu’il a commis. Parlera-t-il, ne parlera-t-il pas ? On ne peut gâcher ce suspense qui est donné à vivre aux lecteurs, et qui fait toute l’importance du dénouement. Avant d’en arriver à cette fin, le livre s’écrit comme une tension douloureuse, véritablement angoissante, soutenant une double narration, dans deux temporalités différentes.

La plus immédiate des deux est une narration au présent, celle d’un voyage dans le désert mauritanien. On la suit étape par étape au côté de Sidi, ami du narrateur et guide touristique de son état, que l’on voit ici dans l’exercice de ses fonctions, dans des hauts lieux que bien peu ont la chance de visiter hormis ses clients. La représentation de ces lieux aux noms prestigieux et quasi mythiques est imprégnée par l’évocation de leur passé car beaucoup d’entre eux ont été grands et célèbres mais ne le sont plus. Une nouvelle Mauritanie, celle de la modernité, s’est substituée à eux et il est clair que le narrateur est loin d’approuver ce changement, ou cette disparition, qui contribue à la tristesse et au regret dégagés par son récit. Pour autant celui-ci n’est pas une expression sans mélange de nostalgie.

La plus immédiate des deux est une narration au présent, celle d’un voyage dans le désert mauritanien. On la suit étape par étape au côté de Sidi, ami du narrateur et guide touristique de son état, que l’on voit ici dans l’exercice de ses fonctions, dans des hauts lieux que bien peu ont la chance de visiter hormis ses clients. La représentation de ces lieux aux noms prestigieux et quasi mythiques est imprégnée par l’évocation de leur passé car beaucoup d’entre eux ont été grands et célèbres mais ne le sont plus. Une nouvelle Mauritanie, celle de la modernité, s’est substituée à eux et il est clair que le narrateur est loin d’approuver ce changement, ou cette disparition, qui contribue à la tristesse et au regret dégagés par son récit. Pour autant celui-ci n’est pas une expression sans mélange de nostalgie.

La deuxième temporalité qui se développe tout au long de la narration est toute entière au passé, et encore faut-il distinguer entre un passé ancien concernant le père du narrateur et un passé récent dont il est lui-même l’acteur, à la fois bourreau et victime. Deux passés donc, ancien et récent, et deux formes de culpabilité, à assumer ou pas mais qui de toute façon sont au cœur du tourment éprouvé par le narrateur et expliquent qu’il soit venu chercher refuge dans le désert auprès de son ami Sidi. De la culpabilité du père, à mesure qu’il avance dans sa recherche et fait diverses rencontres, le héros arrive à se débarrasser, faisant les parts respectives du mensonge et de la vérité. Et c’est un des sens du livre que cette dénonciation des accusations mensongères véhiculées par l’opinion. Beyrouk manifeste par là son souci constant de rejeter le poids dont les humains sont injustement accablés dans les sociétés traditionnelles où la liberté individuelle n’existe pas. Cet accablement prend à l’occasion le nom faussement prestigieux de destin, et le narrateur a bien du mal à y échapper, du fait qu’il croit avoir commis un crime, qui s’expliquerait par le fait que son père lui-même a été criminel en son temps. Or ce récit apparemment si simple, si peu virulent et révolté, oppose un démenti à l’histoire de ces deux supposés crimes et au rapport qu’ils pourraient avoir entre eux. Hanté par l’éventuelle culpabilité de son père, le héros s’est trouvé prédisposé à s’en attribuer une à lui-même et le livre parvient à suggérer les aspects les plus intimes de ses motivations.

On parle souvent au sens figuré d’une « traversée du désert » désignant par là le long cheminement intérieur nécessaire à certains êtres pour se comprendre eux-mêmes et se libérer progressivement de tout ce que les circonstances venues du monde extérieur ont fait peser sur eux. Dans Le Silence des horizons, l’expression a en effet ce sens-là mais elle a aussi son sens propre ou premier, puisque c’est véritablement un voyage dans le désert au sens géographique du mot qui va opérer pour le narrateur ce que les anciens Grecs appelaient la catharsis, purification de l’âme lorsqu’elle parvient à se délivrer de la torture que lui infligent les passions.

Ce cheminement est aussi un acte de connaissance car il faut distinguer le bien et le mal qui trop souvent se mêlent sous un même nom. Beyrouk et son personnage choisissent pour y parvenir la forme du conte, très apprécié par les enfants qui au présent de l’histoire accompagnent le voyage touristique de leurs parents. C’est ainsi que l’auteur utilise les moyens à la fois les plus efficaces et les plus séduisants pour dire la complexité du monde et la morale qui s’en dégage, sans discours ni prescription.

Denise Brahimi

Films de l’AFA, Journée des femmes 2021

L’AFA ou Association France Algérie a commémoré la journée des femmes en organisant à Paris une séance consacrée à de jeunes cinéastes algériennes. Ce sont trois courts films, plus ou moins une vingtaine de minutes pour chacun, dont deux ont pu être réalisés grâce à l’aide de l’Institut culturel français d’Alger, en collaboration avec le Festival Premiers plans d’Angers. Ces deux-là ont valeur d’exemples, et traitent de cas très précis. Le troisième est plus ambitieux puisqu’il montre à la fois des femmes au travail de différentes façons, à la manière traditionnelle et sans doute ancestrale à quelques minimes changements près, et des femmes jeunes ou plus âgées essayant de décortiquer, si l’on ose dire, le célèbre code de la famille qui régit les droits et les devoirs des Algériennes selon les juristes qui l’ont concocté.

—L’un des deux premiers, réalisé par Rima Kerkebane, s’intitule en français « Enfants de Tixéraïne », du nom de ce qui est ou a été en réalité un quartier du grand Alger, mais qui est plutôt vécu par ses habitants actuels comme une petite ville ou un village de Kabylie— et de fait, semble-t-il, tout le monde y parle la langue kabyle. Une inondation assez grave vient d’y avoir lieu et il est clair pour tout le monde que la faute en est à l’absence des travaux d’aménagement qui auraient pu éviter le drame. Ce qui est intéressant est la manière dont réagissent quelques jeunes hommes, qui expliquent que quoi qu’il en soit et sans gémir continûment sur les carences de l’Etat, il leur faut se prendre en main et réaliser eux-mêmes les travaux—du moins ceux qui sont à leur portée, évidemment. Iront-ils jusqu’à aménager des espaces de jeux qui manquent pour les enfants, on ne sait. Mais à la fin du film on voit très brièvement qu’ils vont participer à une manifestation (très encadrée) ce qui est le signe qu’ils sont décidés à ne pas rester passifs ni dans la résignation.

—L’un des deux premiers, réalisé par Rima Kerkebane, s’intitule en français « Enfants de Tixéraïne », du nom de ce qui est ou a été en réalité un quartier du grand Alger, mais qui est plutôt vécu par ses habitants actuels comme une petite ville ou un village de Kabylie— et de fait, semble-t-il, tout le monde y parle la langue kabyle. Une inondation assez grave vient d’y avoir lieu et il est clair pour tout le monde que la faute en est à l’absence des travaux d’aménagement qui auraient pu éviter le drame. Ce qui est intéressant est la manière dont réagissent quelques jeunes hommes, qui expliquent que quoi qu’il en soit et sans gémir continûment sur les carences de l’Etat, il leur faut se prendre en main et réaliser eux-mêmes les travaux—du moins ceux qui sont à leur portée, évidemment. Iront-ils jusqu’à aménager des espaces de jeux qui manquent pour les enfants, on ne sait. Mais à la fin du film on voit très brièvement qu’ils vont participer à une manifestation (très encadrée) ce qui est le signe qu’ils sont décidés à ne pas rester passifs ni dans la résignation.

Deuxième petit film, de Louiza Belamri. Encore plus court que le précédent, il est centré sur un jeune homme qui exerce fort habilement le métier de  tatoueur mais qui n’est pas sûr de continuer parce qu’il se sent, comme il dit, démotivé. Et ce en raison de sa relation à sa mère qui n’approuve pas son choix, ce qui est à mettre en rapport avec le fait qu’elle donne des cours de charia à la moquée : on apprend en effet que l’islam désapprouve le tatouage, parce qu’il est une agression contre la figure humaine telle qu’elle sort des mains de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce cas précis est que la réprobation ne prend pas une forme violente ni très explicite, mais qu’elle est efficace du seul fait que comme dirait Monsieur de La Palice, elle n’est pas une approbation—le résultat étant que le tatoueur n’a pas sur lui la bénédiction d’Allah, et sent qu’il ne l’a pas. Petit film, certes, mais qui permet d’entrer très intelligemment dans d’importantes subtilités.

tatoueur mais qui n’est pas sûr de continuer parce qu’il se sent, comme il dit, démotivé. Et ce en raison de sa relation à sa mère qui n’approuve pas son choix, ce qui est à mettre en rapport avec le fait qu’elle donne des cours de charia à la moquée : on apprend en effet que l’islam désapprouve le tatouage, parce qu’il est une agression contre la figure humaine telle qu’elle sort des mains de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce cas précis est que la réprobation ne prend pas une forme violente ni très explicite, mais qu’elle est efficace du seul fait que comme dirait Monsieur de La Palice, elle n’est pas une approbation—le résultat étant que le tatoueur n’a pas sur lui la bénédiction d’Allah, et sent qu’il ne l’a pas. Petit film, certes, mais qui permet d’entrer très intelligemment dans d’importantes subtilités.

Dans le troisième film qui est l’œuvre de Saadia Gassem (connue pour son rôle dans « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui en 2017) on voit un nombre assez important de femmes, diverses à tous égards. Les unes  sont des femmes éduquées, voire intellectuelles, dont certaines sont jeunes et d’autres plus âgées mais qui ont en commun de vouloir comprendre aussi précisément que possible ce que dit le code de la famille promulgué en 1984 et modifié ensuite par divers amendements. Il semble qu’il y ait dans le texte en arabe des mots qui ne sont pas sans présenter quelques difficultés, et qu’il est évidemment important de bien comprendre, ne serait-ce que pour le cas où certains seraient piégés ! Mais la réalisatrice est loin de montrer seulement ces femmes-là, bien au contraire. On en voit plusieurs autres, vieilles ou jeunettes, villageoises qui vivent en pleine nature, cueillant des fruits sauvages ou nettoyant avec un évident plaisir sources et bassins. Ces femmes si différentes sont toutes des Algériennes au même titre et leur force vient de leur diversité. En revanche le « décalage » qui existe entre le code de la famille et la vie réelle des femmes est dénoncé par elles comme une preuve à charge contre l’inopportunité du premier.

sont des femmes éduquées, voire intellectuelles, dont certaines sont jeunes et d’autres plus âgées mais qui ont en commun de vouloir comprendre aussi précisément que possible ce que dit le code de la famille promulgué en 1984 et modifié ensuite par divers amendements. Il semble qu’il y ait dans le texte en arabe des mots qui ne sont pas sans présenter quelques difficultés, et qu’il est évidemment important de bien comprendre, ne serait-ce que pour le cas où certains seraient piégés ! Mais la réalisatrice est loin de montrer seulement ces femmes-là, bien au contraire. On en voit plusieurs autres, vieilles ou jeunettes, villageoises qui vivent en pleine nature, cueillant des fruits sauvages ou nettoyant avec un évident plaisir sources et bassins. Ces femmes si différentes sont toutes des Algériennes au même titre et leur force vient de leur diversité. En revanche le « décalage » qui existe entre le code de la famille et la vie réelle des femmes est dénoncé par elles comme une preuve à charge contre l’inopportunité du premier.

Le beau titre de ce film, « Piments rouges » permet à la réalisatrice de montrer de très belles images, mais aussi de dire que les femmes sont une force de travail considérable et indispensable, même si elles reçoivent rarement l’hommage qui leur est dû.

Il est remarquable que les trois films montré à l’AFA soient collés à des réalités concrètes, ce ne sont ni des démonstrations ni des revendications, on a plutôt envie de dire que ce sont des témoignages d’amour pour des femmes et pour un pays.

Denise Brahimi

A la récente cérémonie des César, le prix du meilleur acteur a été remis à Sami Bouajila pour son rôle dans le film tunisien de Mehdi Barsaoui: « Un fils ».

« La Lettre » vous a présenté ce film dans son numéro n°44 du 1er juin 2020

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Les 28 et 29 mai, nous nous lançons dans une première rencontre virtuelle: échanger autour des films « Utiles » et « Entre vos mains » (Bin yedina) réalisés par le programme de coopération franco algérienne Joussour à l’issue de dix formidables années d’actions communes entre associations d’Algérie et de France. Les films sont visionnables sur Viméo, et deux webinaires les 28 et 29 mai permettront d’échanger avec les réalisatrices et certains acteurs associatifs.

Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.