Lettre culturelle franco-maghrébine #55

ÉDITO

Un grand historien est mort. Il s’appelait Marc Ferro. Trois jours plus tard, le Journal Le Monde a publié un texte de lui qui peut servir excellemment d’éditorial à la Lettre de Coup de Soleil, comme nos lecteurs en jugeront, puisque d’emblée le voici :

Marc Ferro : L’histoire de la colonisation ne se réduit pas à un face-à-face entre victimes et coupables (extrait de « La colonisation expliquée à tous », Seuil, 2016)

« On n’en a sans doute pas fini, en France, avec le passé colonial, car la décolonisation a été violente et il subsiste des mémoires douloureuses portées par des individus ayant adhéré à des causes différentes, transmises de génération en génération. Pourtant, l’histoire de la colonisation ne se réduit pas à un face-à-face entre victimes et coupables. L’exemple des sociétés métisses d’Amérique espagnole montre que ce type de conflictualité est loin d’en avoir été le ressort. Il reste que d’Afrique du Nord ou subsaharienne, d’Inde également, est venue une mise en garde globale du dogme de l’universalité de la raison comme moteur de l’histoire tout comme celle des valeurs de l’Europe.

« On n’en a sans doute pas fini, en France, avec le passé colonial, car la décolonisation a été violente et il subsiste des mémoires douloureuses portées par des individus ayant adhéré à des causes différentes, transmises de génération en génération. Pourtant, l’histoire de la colonisation ne se réduit pas à un face-à-face entre victimes et coupables. L’exemple des sociétés métisses d’Amérique espagnole montre que ce type de conflictualité est loin d’en avoir été le ressort. Il reste que d’Afrique du Nord ou subsaharienne, d’Inde également, est venue une mise en garde globale du dogme de l’universalité de la raison comme moteur de l’histoire tout comme celle des valeurs de l’Europe.

Placée dans un cadre plus large que sa propre histoire, la colonisation et ses suites suscitent quelques contestations. Le fait que le jour de l’indépendance de l’Algérie, par exemple, aucun des pères de l’indépendance nourris des valeurs des Lumières ne figurait à la tribune —ni Ferhat Abbas, ni Ahmed Ben Bella ni Messali Hadj—n’est-il pas à rapprocher du fait qu’aujourd’hui également , en Inde, le Parti du Congrès de Gandhi et Nehru , lui aussi héritier des valeurs occidentales, a été écarté du pouvoir au profit d’un parti nationaliste hindou, qui se réclame des valeurs hindouistes ? Entre-temps avaient été également éloignées du pouvoir en 1979 à la fois la gauche iranienne et la bourgeoisie par Khomeiny et le clergé en Iran, et dans les ex-démocraties populaires les dissidents de toute nature ont été écartés dès qu’a été achevée la liquidation des régimes communistes.

Voilà qui dessine le déclin de tous ceux qui s’étaient battus pour la sauvegarde des droits de l’homme. Comme si l’instinct identitaire avait pris le dessus, là mais aussi ailleurs, sur les idéaux de liberté. Aujourd’hui, retrouvant les accents de Las Casas, le pape François appelle au réveil, au retour des valeurs de l’humanisme chrétien. Quant à nous, historiens, nous avons la nécessité de réécrire l’histoire, encore et toujours, mais une histoire à plusieurs voix, et ensemble. »

Les ouvrages évoqués dans La Lettre font ce mois-ci comme souvent le grand écart entre des écritures, des styles et des tons différents .C’est ainsi que nous passons de l’essai d’Omar Merzoug sur Avicenne, inspiré par l’islam des Lumières aux réflexions de Leïla Slimani dans Le parfum des fleurs la nuit, aussi délicat et raffiné que son titre l’indique. A propos d’ouvrages critiques, nous vous en proposons un, fort savant, consacré à la grande romancière algérienne Assia Djebar, morte en 2015 et un autre consacré à l’histoire de l’Algérie au 20e siècle, autour de la date de 1936, dont Christian Phéline souligne l’importance à ses yeux. Et pour la partie Bande Dessinée, nous ne pouvions ignorer la nouvelle étape de l’œuvre de Jacques Ferrandez avec le premier volume de « Suites algériennes » qui font…suite aux Carnets d’Orient et aux Carnets d’Algérie.

Enfin le film présenté ce mois-ci s’appelle « Dans la maison », de Karima Saïdi.

Denise Brahimi

Nous soumettons à nos lecteurs cet extrait d’un texte de Kamel Daoud sur la question de la solidarité avec les Palestiniens.

Non, je ne suis pas « solidaire » de la Palestine. Le mot solidaire est entre guillemets. Car il a deux sens. D’abord non à la « solidarité » sélective. Celle qui s’émeut du drame palestinien parce que se sont des Israéliens qui bombardent. Et qui, donc, réagit à cause de l’ethnie, de la race, de la religion et pas à cause de la douleur.

Celle qui ne s’émeut pas du M’zab, du Tibet ou de la Kabylie il y a des ans, du Soudan, des Syriens et des autres douleurs du monde, mais seulement de la « Palestine ». Non donc à la « solidarité » par conditionnement religieux et « nationaliste ». Cette « solidarité » qui nuit à la victime et au solidaire parce qu’elle piège la Palestine comme « cause arabe et musulmane », dédouanant le reste de l’humanité par appropriation abusive. La « solidarité » qui se juche sur l’histoire d’un peuple malmené et presque sans terre au nom de la haine de l’autre. Cette « solidarité » concomitante que le chroniqueur a vomi dans les écoles, les manuels scolaires, les chants et l’arabisme et l’unanimisme religieux.

Le drame palestinien a été « arabisé » et islamisé à outrance au point où maintenant le reste de l’humanité peut se sentir débarrassé du poids de cette peine. C’est une affaire « arabe » et de musulmans. Cette solidarité qui a transformé un drame de colonisation entre clashs de religions, de haines et d’antiques mythologies exclusives. Cette solidarité VIP que le chroniqueur ne veut pas endosser, ni faire sienne. Cette « solidarité » qui préfère s’indigner de la Palestine, mais de chez soi, et ne rien voir chez soi de la « palestinisation » du M’zab ou du Sud ou des autres territoires du monde. Cette solidarité au nom de l’Islam et de la haine du juif ou de l’autre. Cette solidarité facile et de « droit public » dans nos aires. Qui au lieu de penser à construire des pays forts, des nations puissantes pour être à même d’aider les autres, de peser dans le monde et dans ses décisions. Cette « solidarité » pleurnicharde et émotive qui vous accuse de regarder le mondial du Brésil au lieu de regarder Al Jazeera. Cette « solidarité » facile qui ferme les yeux sur le Hamas et sa nature pour crier à l’indignation, sur les divisons palestiniennes, sur leurs incapacités et leurs faiblesses au nom du respect aux « combattants ». Au nom de l’orthodoxie pro-palestinienne que l’on ne doit jamais penser ni interroger…

Le drame palestinien a été « arabisé » et islamisé à outrance au point où maintenant le reste de l’humanité peut se sentir débarrassé du poids de cette peine. C’est une affaire « arabe » et de musulmans. Cette solidarité qui a transformé un drame de colonisation entre clashs de religions, de haines et d’antiques mythologies exclusives. Cette solidarité VIP que le chroniqueur ne veut pas endosser, ni faire sienne. Cette « solidarité » qui préfère s’indigner de la Palestine, mais de chez soi, et ne rien voir chez soi de la « palestinisation » du M’zab ou du Sud ou des autres territoires du monde. Cette solidarité au nom de l’Islam et de la haine du juif ou de l’autre. Cette solidarité facile et de « droit public » dans nos aires. Qui au lieu de penser à construire des pays forts, des nations puissantes pour être à même d’aider les autres, de peser dans le monde et dans ses décisions. Cette « solidarité » pleurnicharde et émotive qui vous accuse de regarder le mondial du Brésil au lieu de regarder Al Jazeera. Cette « solidarité » facile qui ferme les yeux sur le Hamas et sa nature pour crier à l’indignation, sur les divisons palestiniennes, sur leurs incapacités et leurs faiblesses au nom du respect aux « combattants ». Au nom de l’orthodoxie pro-palestinienne que l’on ne doit jamais penser ni interroger…

Kamel Daoud (article publié par Amazigh24)

« AVICENNE » par Omar Merzoug, biographie, Flammarion, 2021

Il serait bien dommage que les lecteurs potentiels d’un tel livre se sentent effarouchés et craintifs, et que le seul nom de ce philosophe musulman,  inconnu du public actuel mais de grande renommée, les fasse douter de leur capacité à approcher la pensée d’un tel génie aux savoirs multiples. Car cet homme, aussi connu sous son nom arabe Ibn Sîna, ne fut pas seulement un philosophe à l’ambition métaphysique mais aussi un astronome et un médecin dominant tout le savoir de son temps, sans parler de mainte autre fonction qu’il fut amené à exercer durant sa vie.

inconnu du public actuel mais de grande renommée, les fasse douter de leur capacité à approcher la pensée d’un tel génie aux savoirs multiples. Car cet homme, aussi connu sous son nom arabe Ibn Sîna, ne fut pas seulement un philosophe à l’ambition métaphysique mais aussi un astronome et un médecin dominant tout le savoir de son temps, sans parler de mainte autre fonction qu’il fut amené à exercer durant sa vie.

C’est justement celle–ci qui sert de fil conducteur à l’auteur du livre. Il prend le parti d’une présentation biographique d’Avicenne, dont on a l’impression à certains moments qu’il veut la mettre à portée d’adolescents tant sa présentation est claire et facile d’accès. Cependant il faut ajouter aussitôt qu’il ne sacrifie pas pour autant l’autre et véritable fil directeur qui est celui d’une pensée dont il faut redire qu’elle a certainement été la plus riche et la plus haute de son temps.

Celui-ci est bien connu : c’est la fin du 10ème et le début du 11e siècle, incontestablement le Moyen-Age et dans ce cas le Moyen-Age musulman—mot à entendre au sens géographique autant que religieux. Avicenne naît en 980 à Boukhara, ville alors fort prospère située dans ce que les Anciens appelaient la Transoxiane et qui est devenue jusqu’à nos jours l’Ouzbékistan. On peut dire pour plus de simplicité qu’il est d’origine persane, d’autant que son langage originel est en effet le persan. Mais il a beaucoup écrit pendant sa vie et plus souvent en arabe classique, qui était alors la langue utilisée pour la transmission des savoirs. Ce serait une tout autre affaire et affaire d’érudition d’établir comment ses œuvres ont été transmises en Occident (où elles ont été beaucoup lues à partir du 13e siècle) en transitant notamment à travers des traductions latines. Mais il est tout à fait reconnu qu’un nombre non négligeable de ses écrits n’ont pas été recueillis ni transmis, ce qui veut dire concrètement qu’ils ont été perdus. Ce qui n’a rien d’étonnant si l’on considère la manière dont a vécu un savant comme lui, voué à de très nombreux changements de résidences, souvent obligé de les quitter en hâte et clandestinement par suite de la menace de bandes armées —et de toute manière, même lorsque les circonstances n’étaient pas aussi critiques, il semble qu’Avicenne ait eu du mal à transporter avec lui la masse importante de ses écrits ! Cependant au moment de sa mort qui survient en 1037, alors qu’il est épuisé par l’énormité de la tâche accomplie et gravement malade, il se trouve à quelque distance au nord-ouest d’Ispahan, où il aspirait à s’établir, pour y trouver à la fois protection et tranquillité. Il ressort clairement de sa circulation obligée entre de nombreux lieux que, comme tous les savants et hommes de lettres (le mot « philosophes » désigne à peu près ce que nous appelons « intellectuels » aujourd’hui ) l’ont été pendant des siècles, il est entièrement dépendant des émirs ou princes qui veulent bien l’accueillir, l’entretenir et le protéger contre ses ennemis. Il est vrai que c’était alors un titre de gloire pour ceux qui gouvernaient d’avoir des hommes de science et des philosophes à leur côté mais la faveur dont ces derniers disposaient alors n’avait parfois qu’un temps, leurs protecteurs étant d’humeur changeante et d’ailleurs soumis eux aussi à divers aléas. De plus ils ne pouvaient pas toujours résister aux ennemis de leur protégé—dans le cas d’Avicenne, ces ennemis sont nombreux et puissants puisque ce sont les adeptes d’un islam orthodoxe qui refusent fanatiquement le contact entre celui-ci et la pensée des Grecs anciens, Platon et plus encore Aristote, plus encore que tout rapprochement avec Juifs et Chrétiens.

Celui-ci est bien connu : c’est la fin du 10ème et le début du 11e siècle, incontestablement le Moyen-Age et dans ce cas le Moyen-Age musulman—mot à entendre au sens géographique autant que religieux. Avicenne naît en 980 à Boukhara, ville alors fort prospère située dans ce que les Anciens appelaient la Transoxiane et qui est devenue jusqu’à nos jours l’Ouzbékistan. On peut dire pour plus de simplicité qu’il est d’origine persane, d’autant que son langage originel est en effet le persan. Mais il a beaucoup écrit pendant sa vie et plus souvent en arabe classique, qui était alors la langue utilisée pour la transmission des savoirs. Ce serait une tout autre affaire et affaire d’érudition d’établir comment ses œuvres ont été transmises en Occident (où elles ont été beaucoup lues à partir du 13e siècle) en transitant notamment à travers des traductions latines. Mais il est tout à fait reconnu qu’un nombre non négligeable de ses écrits n’ont pas été recueillis ni transmis, ce qui veut dire concrètement qu’ils ont été perdus. Ce qui n’a rien d’étonnant si l’on considère la manière dont a vécu un savant comme lui, voué à de très nombreux changements de résidences, souvent obligé de les quitter en hâte et clandestinement par suite de la menace de bandes armées —et de toute manière, même lorsque les circonstances n’étaient pas aussi critiques, il semble qu’Avicenne ait eu du mal à transporter avec lui la masse importante de ses écrits ! Cependant au moment de sa mort qui survient en 1037, alors qu’il est épuisé par l’énormité de la tâche accomplie et gravement malade, il se trouve à quelque distance au nord-ouest d’Ispahan, où il aspirait à s’établir, pour y trouver à la fois protection et tranquillité. Il ressort clairement de sa circulation obligée entre de nombreux lieux que, comme tous les savants et hommes de lettres (le mot « philosophes » désigne à peu près ce que nous appelons « intellectuels » aujourd’hui ) l’ont été pendant des siècles, il est entièrement dépendant des émirs ou princes qui veulent bien l’accueillir, l’entretenir et le protéger contre ses ennemis. Il est vrai que c’était alors un titre de gloire pour ceux qui gouvernaient d’avoir des hommes de science et des philosophes à leur côté mais la faveur dont ces derniers disposaient alors n’avait parfois qu’un temps, leurs protecteurs étant d’humeur changeante et d’ailleurs soumis eux aussi à divers aléas. De plus ils ne pouvaient pas toujours résister aux ennemis de leur protégé—dans le cas d’Avicenne, ces ennemis sont nombreux et puissants puisque ce sont les adeptes d’un islam orthodoxe qui refusent fanatiquement le contact entre celui-ci et la pensée des Grecs anciens, Platon et plus encore Aristote, plus encore que tout rapprochement avec Juifs et Chrétiens.

La caractéristique d’Avicenne comme grand penseur du Moyen-âge musulman consiste très précisément dans cette volonté, entraînant un travail considérable, d’incorporer la philosophie grecque à l’islam. Il est évident que la première, certes très éloignée du paganisme vulgaire de l’époque, reposait pourtant sur des bases qu’un certain islam, populaire lui aussi mais pas seulement, ne pouvait que juger hérétiques voire impensables, dangereuses et condamnables. Et c’est ainsi qu’Avicenne s’est trouvé pendant toute sa vie engagé dans un combat dont nous autres Occidentaux disons qu’il le mena au nom de la raison et grâce à elle. Il faudrait, pour le dire mieux, connaître les œuvres d’Avicenne qui sont évidemment loin d’être faciles d’accès.

La caractéristique d’Avicenne comme grand penseur du Moyen-âge musulman consiste très précisément dans cette volonté, entraînant un travail considérable, d’incorporer la philosophie grecque à l’islam. Il est évident que la première, certes très éloignée du paganisme vulgaire de l’époque, reposait pourtant sur des bases qu’un certain islam, populaire lui aussi mais pas seulement, ne pouvait que juger hérétiques voire impensables, dangereuses et condamnables. Et c’est ainsi qu’Avicenne s’est trouvé pendant toute sa vie engagé dans un combat dont nous autres Occidentaux disons qu’il le mena au nom de la raison et grâce à elle. Il faudrait, pour le dire mieux, connaître les œuvres d’Avicenne qui sont évidemment loin d’être faciles d’accès.

Bien qu’Avicenne n’ait jamais voulu séparer les différentes branches du savoir auxquelles il se consacrait (parce que, sur le plan théorique, elles lui paraissaient entrer dans un même ensemble), on a coutume d’assigner à ses écrits des catégories, comme la médecine dont relève son « Canon », considéré comme le première encyclopédie médicale restée en usage pendant fort longtemps. Par ailleurs, ses deux œuvres considérables et les plus connues sont le Kitâb al-Shifâ’ ou Livre de la guérison, dont on a souvent retenu et traduit la partie métaphysique, et le Kitâb al-Najât ou Livre du Salut. Mais naturellement la liste devrait être beaucoup plus longue pour donner une idée juste de l’œuvre d’Avicenne et de son amplitude !

D’autant qu’à cette époque, et dans ces circonstances, mourir à 57 ans peut passer pour de la longévité…

Pour ce qui est de la vie de son personnage, Omar Merzoug ne travaille certes pas dans l’esprit des biopics actuels et il n’a pas de peine à nous convaincre quand il dit que ce serait tout à fait impossible.

Nous savons cependant qu’Avicenne n’a pas eu de descendance, ce qui pourrait vouloir dire qu’il n’a pas eu d’épouse, mais il avait cependant la réputation d’aimer les plaisirs du corps et d’être un libertin sinon un débauché (réputation qui lui venait peut-être de ses ennemis ?) On croit comprendre aussi qu’il n’était pas un individu modeste mais le moins qu’on puisse dire c’est que, s’il avait une haute idée de lui-même, elle était pleinement justifiée ! Ce que le livre d’Omar Merzoug a le mérite de rendre évident et, si l’on peut dire, en toute simplicité—mais sans céder pourtant à une trop facile vulgarisation.

Denise Brahimi

« LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT » par Leïla Slimani, Ma nuit au Musée, Stock, 2021

Leïla Slimani , écrivaine franco-marocaine qui a reçu le Prix Goncourt en 2016, est désormais bien connue pour son rôle dans la promotion des littératures francophones et de la cause féministe ; chacun apprécie son mélange de douceur et de fermeté, de vulnérabilité apparente et de fermeté. Cependant rien de tout cela ne la prédispose à entrer dans cette collection au titre explicite : Ma Nuit au Musée. Celle-ci comporte déjà plusieurs volumes dont le principe est toujours le même : un écrivain ou une écrivaine connus du public acceptent d’être enfermés pendant une nuit dans un Musée lui aussi bien connu mais que les visiteurs ont vu à la lumière diurne et généralement  parmi la foule. C’est une expérience jusqu’ici insolite, qui doit donner lieu ensuite à une publication et l’on peut évidemment s’attendre, puisqu’il s’agit de musées, que le sujet principal en soit l’art ou encore les rapports en l’art et la littérature, qui est l’art d’écrire.

parmi la foule. C’est une expérience jusqu’ici insolite, qui doit donner lieu ensuite à une publication et l’on peut évidemment s’attendre, puisqu’il s’agit de musées, que le sujet principal en soit l’art ou encore les rapports en l’art et la littérature, qui est l’art d’écrire.

Pour ce qui est du premier sujet attendu, l’art, Leïla Slimani prévient d’emblée que ce n’est pas son sujet favori et qu’elle ne se sent pas spécialement à l’aise pour en parler—ce qu’elle fera cependant de manière non négligeable à propos de ce qui lui est donné à voir pendant cette nuit passée au Musée Punta della Dogana à Venise, parce que c’est une personne sérieuse qui se sent tenue par une sorte de contrat moral du fait qu’elle a accepté cette invitation pour une nuit.

Mais alors dira-t-on justement, pourquoi l’avoir accepté ? La réponse est tout à fait claire : elle a voulu vivre l’expérience pour elle trop rare de l’enfermement et de l’emprisonnement. Elle en parle comme de conditions quasi nécessaires à son métier d’écrivain, et elle souligne de façon tout à fait intéressante, les menaces qui pèsent sur celui-ci du fait des intrusions inévitables du monde extérieur. On ne sait d’ailleurs si elles sont toutes inévitables ou parfois voire souvent provoquées par l’auteure que fait fuir l’angoisse de la page blanche.

Quoi qu’il en soit on comprend par l’évocation précise de cette nuit que l’on touche à un ensemble de sujets difficiles à vivre pour Leïla Slimani et on devine, jusqu’au moment où cela devient tout à fait explicite, qu’elle-même a peut-être des raisons particulières de vivre sur un mode ambigu, très personnel, son rapport à l’enfermement :raison pour laquelle elle l’a mis au cœur de ce petit livre, à cet égard fort bien construit.

Leïla Slimani chez elle à Paris dans le 9e le 15 décembre 2020

La question que se pose assez vite son lecteur, sachant qui elle est, c’est-à-dire son origine marocaine, est de savoir comment elle va pouvoir faire place à celle-ci en ce lieu purement vénitien (la brièveté de son séjour ne lui permet certes pas d’évoquer beaucoup Venise, mais ce qu’elle en dit paraît très juste et comporte des appréciations aussi humoristiques que judicieuses). Or s’agissant de ce rapport au Maroc, on n’a rien perdu pour attendre et l’on se dit que finalement, cette brève aventure aura été une chance incroyable pour le lecteur, puisqu’elle amène Leïla Slimani à parler longuement d’un événement dont on comprend alors l’importance qu’il a eu pour elle, alors même que rien dans ses écrits précédents ne le laissait soupçonner. Il s’agit de l’emprisonnement de son père à la suite d’une accusation mensongère et injustifiée, traumatisme évidemment considérable et qui va mettre fin à une vie familiale naguère heureuse, puisque le père ne survivra que fort peu à sa libération.

On trouvera tous ces faits, clairement rapportés, dans ce petit livre dont le sujet en dépit du titre (à prendre ironiquement ?) n’est que fort peu « le parfum des fleurs la nuit ». Le père, banquier et haut fonctionnaire de l’État marocain, a passé 4 mois en prison alors qu’il avait 61 ans, et meurt en 2004 alors que sa fille Leïla, née en 1981, en avait 23. Sa réhabilitation posthume ne peut évidemment rien contre les séquelles du traumatisme dont sa fille souffre encore aujourd’hui à l’âge de 40 ans. Il est évident et dit explicitement que son acceptation de l’enfermement au Musée est à mettre en rapport avec l’histoire tragique du père et Leïla Slimani n’a pas besoin de convoquer tout un arsenal psychanalytique pour nous en convaincre. Elle laisse cependant la place à des questions qui n’ont sans doute pas de réponses claires ni exclusives : le confinement choisi est-elle pour elle un moyen de s’identifier au père et de partager après coup fictivement un peu de ce qu’il a vécu ? Plus profondément, se sent-elle coupable de n’avoir pas pu l’aider à renouer durablement avec la vie active après sa sortie de prison —elle était alors une jeune fille, déjà adulte pourtant.

En tout cas, le confinement comme menace ou comme choix fait partie de la constellation psychique dans laquelle elle se meut et qui sans doute gagne en force dans la nuit du musée—ou plus généralement dans la nuit qui est aussi celle de son prénom puisque tel est, comme elle le rappelle, le sens du mot leïla.

A l’époque romantique, une nuit avait déjà occupé l’esprit ou l’âme des écrivains, la « Nuit de Walpurgis », chargée de croyances païennes et un peu mystérieuses. Ne dirait-on pas qu’il y a une sorte d’allusion de ce genre dans les propos de Leïla Slimani en réponse à une question de journaliste sur sa nuit au Musée :

Que vous reste-t-il de cette nuit particulière au musée ?

Leïla Slimani – La sensation d’un secret qui se serait noué entre lui et moi. C’est indicible. Je me suis sentie comme dans un conte oriental : quelque chose s’est révélé à moi, mais je ne peux rien en dire. Il y a une forme de complicité tacite entre ce lieu et moi. J’aimerais y retourner pour le revivre de manière totalement intérieure. Comme lorsque vous revoyez quelqu’un avec qui vous avez vécu une histoire, mais que vous ne pouvez pas le dire.

Après tout le parfum des fleurs est peut-être plus important qu’il n’y paraît d’abord : une sorte de philtre magique ?

Denise Brahimi

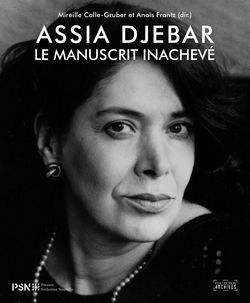

« ASSIA DJEBBAR, LE MANUSCRIT INACHEVÉ », Presses Sorbonne Nouvelle, collection Archives, 2021

C’est vraiment un beau livre, à l’image d’Assia Djebar qui en orne la couverture, et on ne peut qu’en remercier les deux universitaires qui l’ont conçu et dirigé, Mireille Calle-Gruber et Anaïs Frantz. La première est connue pour être sans doute la principale spécialiste de l’œuvre d’Assia Djebar depuis  plusieurs décennies. La grande écrivaine algérienne est morte en février 2015, peu avant d’atteindre l’âge de 80 ans. Malgré sa réception à l’Académie Française en 2005 et malgré la richesse de son œuvre, qui comporte une vingtaine de titres, Assia Djebar reste une écrivaine relativement peu lue et finalement ce sont encore ses premiers livres, écrits pendant la guerre d’Algérie, qui sont les plus connus —en Algérie en tout cas il en est ainsi. Cependant son œuvre, traduite en de nombreuses langues, connaît un grand succès aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Italie) notamment chez les universitaires féministes. A quoi il faut s’empresser d’ajouter qu’il serait extrêmement réducteur de ranger l’œuvre d’Assia Djebar dans une catégorie qu’elle qu’elle soit, car elle se caractérise par la manière dont plusieurs thématiques s’y entrecroisent de manière délibérée mais plongeant aussi au plus profond de l’inconscient.

plusieurs décennies. La grande écrivaine algérienne est morte en février 2015, peu avant d’atteindre l’âge de 80 ans. Malgré sa réception à l’Académie Française en 2005 et malgré la richesse de son œuvre, qui comporte une vingtaine de titres, Assia Djebar reste une écrivaine relativement peu lue et finalement ce sont encore ses premiers livres, écrits pendant la guerre d’Algérie, qui sont les plus connus —en Algérie en tout cas il en est ainsi. Cependant son œuvre, traduite en de nombreuses langues, connaît un grand succès aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Italie) notamment chez les universitaires féministes. A quoi il faut s’empresser d’ajouter qu’il serait extrêmement réducteur de ranger l’œuvre d’Assia Djebar dans une catégorie qu’elle qu’elle soit, car elle se caractérise par la manière dont plusieurs thématiques s’y entrecroisent de manière délibérée mais plongeant aussi au plus profond de l’inconscient.

On en a une preuve ultime dans ce qui est l’objet principal de la publication ici évoquée, celle du « manuscrit inachevé » auquel on peut attribuer désormais le statut d’archive, comme le fait Mireille Calle Gruber, ce qui implique l’idée de transmission pour des lectures à venir. Il comporte trois chapitres de ce qui était destiné à devenir un roman sous le titre « Les Larmes d’Augustin » (oui, il s’agit bien du Saint Augustin auteur des Confessions, Berbère romain né au 4e siècle dans l’est de l’Algérie actuelle et auquel Assia Djebar s’est longtemps intéressée)— sans qu’on puisse dire pourquoi le livre, commencé de longue date, est resté inachevé. On aurait d’ailleurs pu croire que cet ensemble de feuillets ne serait pas publié en raison de son inachèvement mais les savantes études auxquelles il donne lieu dans ce livre montrent qu’il n’en est pas moins un excellent sujet de recherche, aidant à mieux comprendre plusieurs des œuvres publiées de son vivant par Assia Djebar. D’ailleurs « Les Larmes d’Augustin » avait été conçu par elle comme le volume final d’un « Quatuor algérien » commencé dès 1985 avec « L’amour, la fantasia ». En fait, les romans qui apparaissent le plus fréquemment dans ce recueil d’études accompagnant le manuscrit lui-même sont « Vaste est la prison » de 2002 et « Nulle part dans la maison de mon père » de 2007. Aucun écrit d’Assia Djebar n’est résumable et la narration dans ses romans ne prend pas la forme d’un récit suivi mais c’est encore et plus que jamais le cas dans le manuscrit inachevé. Cependant il s’en dégage de longs passages constituant ce qu’on pourrait considérer comme des chapitres séparés.

On en a une preuve ultime dans ce qui est l’objet principal de la publication ici évoquée, celle du « manuscrit inachevé » auquel on peut attribuer désormais le statut d’archive, comme le fait Mireille Calle Gruber, ce qui implique l’idée de transmission pour des lectures à venir. Il comporte trois chapitres de ce qui était destiné à devenir un roman sous le titre « Les Larmes d’Augustin » (oui, il s’agit bien du Saint Augustin auteur des Confessions, Berbère romain né au 4e siècle dans l’est de l’Algérie actuelle et auquel Assia Djebar s’est longtemps intéressée)— sans qu’on puisse dire pourquoi le livre, commencé de longue date, est resté inachevé. On aurait d’ailleurs pu croire que cet ensemble de feuillets ne serait pas publié en raison de son inachèvement mais les savantes études auxquelles il donne lieu dans ce livre montrent qu’il n’en est pas moins un excellent sujet de recherche, aidant à mieux comprendre plusieurs des œuvres publiées de son vivant par Assia Djebar. D’ailleurs « Les Larmes d’Augustin » avait été conçu par elle comme le volume final d’un « Quatuor algérien » commencé dès 1985 avec « L’amour, la fantasia ». En fait, les romans qui apparaissent le plus fréquemment dans ce recueil d’études accompagnant le manuscrit lui-même sont « Vaste est la prison » de 2002 et « Nulle part dans la maison de mon père » de 2007. Aucun écrit d’Assia Djebar n’est résumable et la narration dans ses romans ne prend pas la forme d’un récit suivi mais c’est encore et plus que jamais le cas dans le manuscrit inachevé. Cependant il s’en dégage de longs passages constituant ce qu’on pourrait considérer comme des chapitres séparés.

Photo Jérôme Panconi

Assia Djebar avait conçu « Les larmes d’Augustin » comme un livre consacré à la figure du père (après « Vaste est la prison » consacré à celle de la mère), mais en fait et malgré l’inachèvement ce sont au moins deux figures du Père qui apparaissent et même trois si l’on considère qu’Augustin lui-même en fait partie. Le plus nouveau dont elle parle longuement est en fait son grand-père paternel, le père de son père l‘instituteur Tahar, et l’on comprend bien que c’est entre ces deux-là que s’est créée une rupture due à l’installation du pouvoir colonial. La préoccupation profonde d’Assia Djebar et son angoisse comparable à celle d’un irréparable trauma étant la perte de la langue berbère, effacée par l’arabe avant de l’être par le français, il apparaît clairement que le grand-père et le père se situent à l’opposé l’un de l’autre, de part et d’autre de cet effacement. Le grand-père était illettré, ce qui veut dire concrètement qu’il ne savait ni lire ni écrire, en revanche il parlait plusieurs langues dues aux circonstances de sa vie, un peu d’arabe, un peu de français, du vietnamien appris du fait de sa participation à la guerre d’Indochine, mais tout cela sans lâcher prise avec le fond berbère qui était sa langue originelle et matricielle. C’est un très beau portrait d’homme que celui de ce grand-père, il s’appuie certes sur des bases biographiques, mais on sent le plaisir qu’a eu l’auteur à l’évoquer et l’aisance des pages qu’elle lui consacre, elle dont l’écriture a si souvent pour trame une sorte de mal-être (qui d’ailleurs pourrait bien être la source principale de son inspiration). Ce dernier est à mettre en rapport avec un sentiment de culpabilité, de « duplicité », c’est son mot, parfaitement adapté aux circonstances puisqu’il évoque le double, bientôt connoté par l’idée de trahison. Tout cela apparaît avec la figure du père et comme un legs qu’il a fait à sa fille aînée Assia, dont il a été à la fois le père, l’instituteur et l’objet d’amour. Ce père, Tahar Imalhayène, élève de l’Ecole normale de la Bouzaréa, grâce à la vigilance et à l’aide d’un instituteur français qui l’a poussé dans cette voie, ne connaît à peu près que le français, pas du tout le berbère et à peine quelques bribes d’arabe (qui au sens propre lui restent parfois en travers de la gorge !). Les photos de Tahar, qu’on peut voir dans les archives privées mise en annexe du livre, montrent un homme d’une grande beauté et si l’on peut dire à la française, sans la moindre trace d’arabité. Images qui sont en complet contraste avec une merveilleuse photo du grand père, beau lui aussi et émouvant, évidemment venu d’un autre monde (concrètement la région berbérophone du douar Sidi Simiane). Entre les deux se trouvent les traces ou les germes de ce qui deviendra bientôt et de plus en plus chez Assia, un sentiment de culpabilité. Faut-il parler finalement d’une rupture de (ou au sein de ) l’amour pour le père, en s’appuyant aussi sur ce qui est sous-entendu tout au long du dernier livre publié, « Nulle part dans la maison de mon père »(2007) : Assia s’est sentie exclue de l’héritage paternel et rejetée dans une irrémédiable altérité, alors que toutes les fuites qui ont composé l’essentiel de sa vie—et c’est elle-même qui le dit—ne l’ont jamais séparée de l’origine ni même, mot plus fort encore, de l’enracinement. Mais le tragique de sa vie (il y a en effet chez elle des accents raciniens) a été de ne pouvoir les vivre que dans la distance, géographique, culturelle et linguistique. Le plus important de ses deux films, « La Nouba des femmes du mont Chenoua » (1978) peut être vu comme une illustration pathétique de ce collage qu’elle a voulu assumer entre les femmes de son peuple et l’ailleurs qu’à de nombreux égards (physiquement, culturellement) elle incarnait. Situation aussi difficile à faire comprendre aux autres qu’à vivre elle-même. D’où une écriture de la douleur qui dure au-delà d’elle-même dans l’inachèvement.

Denise Brahimi

« LA TERRE, L’ETOILE ET LE COUTEAU, 2 AOÛT 1936 A ALGER » par Christian Phéline, En France : éditions du Croquant, 2021 ; à Alger : éditions Chihab.

Christian Phéline utilise dans ce livre (qui est loin d’être son premier !)une méthode historique à laquelle ont déjà eu recours avec beaucoup de succès un certain nombre de ses collègues. Elle consiste à élire comme point de départ une date plus ou moins célèbre du fait de l’événement qu’elle évoque dans la mémoire collective et du réseau de significations qui s’y attachent plus ou moins explicitement.

En fait la date choisie par Christian Phéline évoque non pas un mais deux événements d’importance qui se sont produits ce jour-là dans l’Alger évidemment coloniale de l’époque et il s’y attache avec d’autant plus de minutie que l’un des deux est resté mystérieux jusqu’à aujourd’hui en dépit des recherches dont le livre de Christian Phéline fait état. Il s’y attache aussi parce qu’il s’est déjà révélé spécialiste des grands procès qui ont ponctué l’histoire de la justice en Algérie, à une époque moins bien connue que celle de la Guerre d’indépendance, et moins stabilisée, si l’on peut dire les choses ainsi, pour ce qui concerne sa place dans l’Histoire.

En fait la date choisie par Christian Phéline évoque non pas un mais deux événements d’importance qui se sont produits ce jour-là dans l’Alger évidemment coloniale de l’époque et il s’y attache avec d’autant plus de minutie que l’un des deux est resté mystérieux jusqu’à aujourd’hui en dépit des recherches dont le livre de Christian Phéline fait état. Il s’y attache aussi parce qu’il s’est déjà révélé spécialiste des grands procès qui ont ponctué l’histoire de la justice en Algérie, à une époque moins bien connue que celle de la Guerre d’indépendance, et moins stabilisée, si l’on peut dire les choses ainsi, pour ce qui concerne sa place dans l’Histoire.

Autrement dit, à partir de cette date de 1936 et des événements qu’elle signifie ponctuellement, c’est toute l’histoire de l’Algérie avant et après l’indépendance que le récit fait par l’historien nous incite à relire et à réinterpréter éventuellement —ce qu’il n’aurait sans doute pas fait sans l’incitation toute récente fournie par le Mouvement du Hirak (2019-2021) dont on est encore bien loin de mesurer toute l’importance en tant que rupture dans une tradition restée immuable depuis plus d’un demi-siècle.

Ce que le livre de Christian Phéline incite à faire, à travers l’extrême minutie des recherches qui lui servent de fil conducteur, est de montrer comment c’est-à-dire au prix de quelles occultations cette tradition s’est imposée avec une force inouïe, celle du parti au pouvoir qui est parvenue à s’imposer dans tous les domaines, s’appuyant sur le militaire et l’économique pour s’étendre à l’idéologique, qui comporte notamment la vision officielle de l’histoire.

Ce que le livre de Christian Phéline incite à faire, à travers l’extrême minutie des recherches qui lui servent de fil conducteur, est de montrer comment c’est-à-dire au prix de quelles occultations cette tradition s’est imposée avec une force inouïe, celle du parti au pouvoir qui est parvenue à s’imposer dans tous les domaines, s’appuyant sur le militaire et l’économique pour s’étendre à l’idéologique, qui comporte notamment la vision officielle de l’histoire.

Comment les événements du 2 août 1936 à Alger permettent-ils d’envisager une re-lecture ou ré-interprétation de l’Histoire : c’est ce que le livre de Christian Phéline arrive progressivement à suggérer et que le lecteur est invité à subodorer peu à peu sans affirmations péremptoires ni démarche à gros sabots, mais plutôt en développant peu à peu une sorte de flair, certes instinctif mais aussi soutenu par un certain nombre de faits —et c’est tout l’art de l’historien, ou plutôt de celui qu’on aimerait appeler le « lecteur d’histoire », que de dégager ceux-ci de la gangue qui les enferme.

Il est donc évident que le livre va bien au-delà du 2 août 1936. Mais, et même si on se limite à ce qui s’est passé ce jour-là, rien n’est facile à établir clairement.

Commençons donc, comme dans un roman policier classique, par ce qui est de l’ordre du constat. Viendront ensuite, logiquement et chronologiquement, les chapitres intitulés « Lendemains », « Rebonds », voire « Suites sans fin ».

Le 2 août 1936, Alger vit les effets locaux du grand événement politique qui s’est produit en France aux mois avril-mai de cette même année : l’arrivée au pouvoir du Front Populaire, dont les idées de gauche vont tenter de s’imposer aux forces conservatrices. Dans cet espoir une délégation est partie d’Alger pour tenter d’obtenir des avantages en faveur des Musulmans et elle revient tout juste de Paris. Ce ne sont guère plus qu’une douzaine d’hommes dont la composition est double, comme on peut le voir à leur costume : d’une part des dignitaires de l’islam portant la tenue traditionnelle et d’autre part des hommes portant le costume sombre à l’européenne et dont l’origine ne se voit qu’au port de la chéchia (dite stamboul). Quoi qu’il en soit, ces hommes se retrouvent dans l’immense arène du Stade Municipal situé dans le Faubourg de Belcourt rendu célèbre par Albert Camus. A l’appel du « congrès musulman », ce meeting réunit environ 15.000 participants. La scène se passe 28 ans avant le 1er novembre 1954, officiellement considéré comme la date où s’affirme la volonté d’indépendance de l’Algérie, mais on pourrait tout aussi légitimement considérer que celle-ci s’affirme et s’exprime dès ce 2 août 1936, journée dont l’importance est pourtant encore trop méconnue.

Ce jour-là, devant la foule réunie dans le Stade de Belcourt, Messali Hadj, le grand leader dirigeant en France de l’Étoile nord-africaine, qui déjà militait pour l’indépendance des trois pays du Maghreb, impose par surprise sa présence au meeting. Il dénonce la visée de « rattachement à la France » prônée par le Congrès et reçoit un triomphe quand, la main fermée sur une poignée de terre, il proclame : « Cette terre n’est pas à vendre ! ». On comprend par là les deux premiers mots que Christian Phéline a tenu à faire figurer dans son titre.

Ce jour-là, devant la foule réunie dans le Stade de Belcourt, Messali Hadj, le grand leader dirigeant en France de l’Étoile nord-africaine, qui déjà militait pour l’indépendance des trois pays du Maghreb, impose par surprise sa présence au meeting. Il dénonce la visée de « rattachement à la France » prônée par le Congrès et reçoit un triomphe quand, la main fermée sur une poignée de terre, il proclame : « Cette terre n’est pas à vendre ! ». On comprend par là les deux premiers mots que Christian Phéline a tenu à faire figurer dans son titre.

Ce n’est pas ici le lieu de revenir sur l’histoire de Messali Hadj, dont les partisans seront par la suite impitoyablement éliminés par le FLN. A cette époque il a déjà 38 ans et il réclame depuis 1927 l’indépendance de l’Algérie. Ce qui fait évidemment de lui un pionnier en la matière et un rival à éliminer pour ceux qui se veulent les seuls et glorieux représentants de la cause indépendantiste.

Et voilà qu’au même moment, ce 2 août 1936, un autre événement non moins spectaculaire secoue un autre quartier de la ville d’Alger, Rue de la Lyre, en pleine casbah. C’est le meurtre inopiné du Grand Muphti poignardé en pleine rue, sans qu’on puisse dire encore aujourd’hui qui ont été les commanditaires de ce crime. Même pas ou surtout pas après le procès de 1939, dont le jeune Albert Camus rendit compte dans Alger républicain.

En tout cas, en imputant l’origine du meurtre au cheikh Taïeb El-Okbi, principale figure algéroise des Oulémas, l’administration algéroise réussit à mettre à mal l’unité du Congrès musulman et les promesses de réforme du Front populaire. On voit bien à quelle sorte de spéculation peut conduire ce constat !

Plus largement, nous pouvons nous poser, avec Christian Phéline, la question de la date : est-il juste que celle du 2 août 1936 soit « absente de l’histoire officielle »?

Denise Brahimi

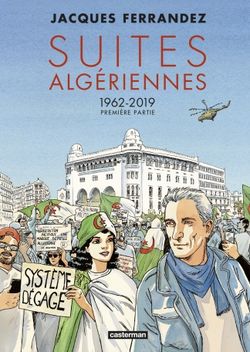

« SUITES ALGERIENNES 1962-2019 Première partie » de Jacques Ferrandez (Casterman 2021)

Une nouvelle parution de Jacques Ferrandez est toujours un événement malgré la richesse et la quantité de ses ouvrages. Cet auteur, compagnon de longue date de notre association, a voué une grande partie de son travail à une représentation superbement illustrée de toute l’histoire de la France en Algérie, de la conquête à l’Indépendance. Celui-ci s’appuie sur une scrupuleuse restitution historique au sein de laquelle s’entremêlent des histoires de personnages qu’on aime à retrouver d’un épisode historique à l’autre. Avec cette nouvelle suite, qui aura au moins deux volumes, mais peut-être plus laisse entendre l’auteur, nous entrons dans la période qui va de l’Indépendance algérienne à nos jours. Une période dans laquelle certains personnages français demeurent mêlés aux péripéties de l’histoire de l’Algérie contemporaine.

La couverture ce cette première partie met en scène lors d’une manifestation du Hirak devant la grande Poste à Alger un personnage qui ressemble étonnamment à l’auteur aux côtés d’une jeune manifestante enveloppée de la tête au pied dans les couleurs nationales algériennes.

La couverture ce cette première partie met en scène lors d’une manifestation du Hirak devant la grande Poste à Alger un personnage qui ressemble étonnamment à l’auteur aux côtés d’une jeune manifestante enveloppée de la tête au pied dans les couleurs nationales algériennes.

Jacques Ferrandez va nous faire naviguer entre plusieurs dates emblèmatiques de cette période et entre divers personnages ou groupes de personnages. Plusieurs d’entre eux se trouvent dans une situation paradoxale, par leur métissage, leur histoire personnelle, qui les confrontent à la grande histoire (l’Histoire avec sa grande hache, disait Perec).Le personnage qui ressemble tant à l’auteur, c’est Paul-Yanis Alban, le fils issu du couple de l’album Djebel Amour, Samia Benameur et le capitaine pied-noir Octave Alban. Il est journaliste de télévision, ce qui l’amènera à rencontrer des personnages aussi connus que l’éphémère Président Boudiaf.

Les divers épisodes qui se concentrent chacun autour d’un des personnages déjà connus ou introduits dans cet album ponctuent les grandes dates de l’histoire de cette période en Algérie, 1965, 1988, 1991, 2019. Des moments de conversations notamment avec les chauffeurs de taxi, permettent d’exposer les situations politiques, l’opinion de la population face aux situations vécues. En particulier, un bel échange entre Nour, la jeune militante et Paul-Yanis dans le Musée des beaux-Arts d’Alger est riche en réflexions sur la société algérienne, la situation faite à la femme, qui ne répond en rien à la belle citation d’Ibn Rodj-Averroes que l’auteur se fait un plaisir de nous rappeler.

Les divers épisodes qui se concentrent chacun autour d’un des personnages déjà connus ou introduits dans cet album ponctuent les grandes dates de l’histoire de cette période en Algérie, 1965, 1988, 1991, 2019. Des moments de conversations notamment avec les chauffeurs de taxi, permettent d’exposer les situations politiques, l’opinion de la population face aux situations vécues. En particulier, un bel échange entre Nour, la jeune militante et Paul-Yanis dans le Musée des beaux-Arts d’Alger est riche en réflexions sur la société algérienne, la situation faite à la femme, qui ne répond en rien à la belle citation d’Ibn Rodj-Averroes que l’auteur se fait un plaisir de nous rappeler.

Ce premier album, qui se conclut par l’annonce de l’assassinat du Président Boudiaf fait espérer une nouvelle série aussi passionnante que les précédentes, superbement illustrée par la palette de Jacques Ferrandez.

Nous l’attendons avec impatience.

Michel Wilson

« DANS LA MAISON » film de Karima Saïdi 2020, festival AFLM 2021

On serait tenté de dire de ce film qu’il a toutes les caractéristiques d’un film de femme si l’usage de catégories de cette sorte n’était douteux et imprudent. Du moins faut-il s’en expliquer. C’est le film d’une femme qui dit  avoir 45 ans la dernière fois où elle parle de son âge, sans doute à peu près au moment où meurt sa mère Aïcha, qu’elle appelle plus souvent Achoucha. On dispose de quelques autres dates pour essayer d’établir une chronologie concernant Aïcha et les principaux événements de sa vie, qui constituent tant bien que mal la trame du récit, la raison principale de certaines incertitudes étant que Aïcha est atteinte par la maladie d’Alzheimer (à un stade très avancé) au moment où sa fille Karima entreprend de retracer sa vie. La fille n’a partagé que partiellement et jusqu’à un certain moment la vie de sa mère, après quoi elles ont connu une longue séparation, avant que Karima, qui a fait des études de cinéma en Belgique, n’entreprenne en guise d’hommage à sa mère de lui consacrer un film. Ne pouvant pas s’appuyer sur les souvenirs de cette mère malade et devenue amnésique, Karima retrouve des bribes de sa propre mémoire et utilise beaucoup de photos, la plus émouvante étant celle qu’on voit plusieurs fois de sa mère lorsqu’elle était une très belle jeune femme —et l’on s’étonne qu’elle soit encore reconnaissable sous les traits de la vieille dame malade en train de mourir dans un hôpital de Bruxelles. La photo où elle apparaît en jeune femme a été malmenée, fissurée, et à moitié blanchie, mais elle n’en est pas moins une image d’où ressort ce qui fut incontestablement une beauté, et d’une force que l’on devine sous les apparences de la fragilité. Il y a d’ailleurs des photos d’elle encore bien plus jeune, lorsqu’elle s’est mariée à l’âge de 14 ans, en 1955. Le groupe familial commence à se constituer lorsque Aïcha a ses trois premiers enfants, Jamal, Amina et Mohammed ; mais il se défait aussi très vite après cela lorsque le père des enfants s’enfuit pour la Belgique, les laissant entièrement à la charge de leur mère. Situation qui durera jusqu’à la fin de ses jours, car il ne paiera jamais de pension alimentaire en dépit de la loi.

avoir 45 ans la dernière fois où elle parle de son âge, sans doute à peu près au moment où meurt sa mère Aïcha, qu’elle appelle plus souvent Achoucha. On dispose de quelques autres dates pour essayer d’établir une chronologie concernant Aïcha et les principaux événements de sa vie, qui constituent tant bien que mal la trame du récit, la raison principale de certaines incertitudes étant que Aïcha est atteinte par la maladie d’Alzheimer (à un stade très avancé) au moment où sa fille Karima entreprend de retracer sa vie. La fille n’a partagé que partiellement et jusqu’à un certain moment la vie de sa mère, après quoi elles ont connu une longue séparation, avant que Karima, qui a fait des études de cinéma en Belgique, n’entreprenne en guise d’hommage à sa mère de lui consacrer un film. Ne pouvant pas s’appuyer sur les souvenirs de cette mère malade et devenue amnésique, Karima retrouve des bribes de sa propre mémoire et utilise beaucoup de photos, la plus émouvante étant celle qu’on voit plusieurs fois de sa mère lorsqu’elle était une très belle jeune femme —et l’on s’étonne qu’elle soit encore reconnaissable sous les traits de la vieille dame malade en train de mourir dans un hôpital de Bruxelles. La photo où elle apparaît en jeune femme a été malmenée, fissurée, et à moitié blanchie, mais elle n’en est pas moins une image d’où ressort ce qui fut incontestablement une beauté, et d’une force que l’on devine sous les apparences de la fragilité. Il y a d’ailleurs des photos d’elle encore bien plus jeune, lorsqu’elle s’est mariée à l’âge de 14 ans, en 1955. Le groupe familial commence à se constituer lorsque Aïcha a ses trois premiers enfants, Jamal, Amina et Mohammed ; mais il se défait aussi très vite après cela lorsque le père des enfants s’enfuit pour la Belgique, les laissant entièrement à la charge de leur mère. Situation qui durera jusqu’à la fin de ses jours, car il ne paiera jamais de pension alimentaire en dépit de la loi.

Karima, qui est la dernière des enfants, ne naîtra que plus tard en Belgique, où Aïcha est venue rejoindre son mari et se remettre à vivre avec lui. Mais la situation familiale ne s’arrange pas pour autant, ce mari est alcoolique entre autres défauts, et Aïcha se met à vivre avec un de ses collègues qui pour un temps joue le rôle d’un père de remplacement. Elle se retrouve bientôt divorcée, célibataire et belge, situations qui ne sont pas des plus faciles à vivre, d’autant que tout n’est pas simple avec ses enfants. L’aîné Jamel est en grande difficulté psychologique et on croit comprendre qu’il devient une sorte de voyou, sans doute fort malheureux parce qu’il fait une tentative de suicide et connaît finalement une mort violente à la suite d’une rixe de rue. L’autre fils Mohamed souffre semble-t-il d’un léger handicap mental, dont sa mère tente de le guérir en le mariant trois fois, mais en vain ( ?). Pour ce qui est d’Amina, elle part en Angleterre où elle vit sous le nom de Betty, en rupture avec la famille.

Karima, qui est la dernière des enfants, ne naîtra que plus tard en Belgique, où Aïcha est venue rejoindre son mari et se remettre à vivre avec lui. Mais la situation familiale ne s’arrange pas pour autant, ce mari est alcoolique entre autres défauts, et Aïcha se met à vivre avec un de ses collègues qui pour un temps joue le rôle d’un père de remplacement. Elle se retrouve bientôt divorcée, célibataire et belge, situations qui ne sont pas des plus faciles à vivre, d’autant que tout n’est pas simple avec ses enfants. L’aîné Jamel est en grande difficulté psychologique et on croit comprendre qu’il devient une sorte de voyou, sans doute fort malheureux parce qu’il fait une tentative de suicide et connaît finalement une mort violente à la suite d’une rixe de rue. L’autre fils Mohamed souffre semble-t-il d’un léger handicap mental, dont sa mère tente de le guérir en le mariant trois fois, mais en vain ( ?). Pour ce qui est d’Amina, elle part en Angleterre où elle vit sous le nom de Betty, en rupture avec la famille.

Ce parcours émerge partiellement du dialogue que Karima essaie d’entretenir avec sa mère , bien trop malade pour pouvoir lui répondre quoi que ce soit, et aussi, ce qui est assez remarquable, parce qu’elle ne souhaite pas que sa fille l’entraîne sur les voies du passé. On dirait que Karima a voulu souligner elle-même ce qu’il y avait de pénible et de difficilement supportable dans cette sorte de harcèlement qu’elle a fait subir à sa mère, pour essayer de la faire parler. Faut-il comprendre qu’il s’agissait de lutter contre l’amnésie causée par l’Alzheimer, peut-être sur le conseil des médecins ? Ou bien Karima a-t-elle cédé à son propre désir de savoir et de s’accrocher aux souvenirs (inexistants) de sa mère, pour tenter de reconstituer une image à peu près cohérente de sa propre vie. Quoi qu’il en soit elle s’acharne avec une insistance d’autant plus pénible que manifestement Aïcha en souffre et manifeste autant qu’elle le peut son irritation : arrête, laisse-moi tranquille etc. Si particulières que soient ces circonstances, on se dit qu’elles entrent sans doute dans le domaine illimité des relations entre une fille et sa mère. Mais on ne peut manquer d’être frappé par l’angoisse douloureuse dont sont empreints les yeux d’Aïcha même lorsque sa fille est près d’elle et s’emploie à toute sorte de manœuvres d’apaisement . On a compris que les sources de cette angoisse sont nombreuses et variées et qu’elles viennent de loin. Lorsque Karima à son tour a quitté la maison après la mort de Jamel, elle a laissé sa mère dans un désarroi qu’on imagine et pour lequel elle a peut-être des remords plus ou moins conscients ; ce qui expliquerait cette sorte d’empressement inutile qu’elle manifeste alors même qu’il ne peut plus servir a rien. Aïcha ne quittera plus jamais le fond de son lit d’hôpital ni le fond de sa solitude. Comme lui dit sa fille : tu es entrée dans ta tête et la porte est fermée. N’importe la chanson que Karima fait entendre à sa mère et que ce soit de la musique andalouse ou le Coran, il est définitivement trop tard, comme l’est souvent le retour des enfants, ou leur tentative de retour « dans la maison » ?

Karima a onze ans lorsque sa mère annonce la mort du père, dont on comprend qu’elle lui soit indifférente. En revanche, elle ne peut s’empêcher d’évoquer souvent et sans aucun doute avec nostalgie le groupe familial que formaient Aïcha et ses quatre enfants. La réalité de ce groupe a été plus importante que sa dispersion malgré certaines circonstances pénibles qui ont accompagné celle-ci. Le commentaire de Karima Saïdi confirme la force de la famille maghrébine, quoi qu’il en soit, et les marques indélébiles qu’elle laisse, malgré ou à cause de ses défaillances. Et que cette famille ait vécu à Tanger ou à Bruxelles, finalement, n’y change rien : c’était « dans la maison », tout est là.

Denise Brahimi

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

Deux représentations de la pièce « PASSEPORTS POUR LA LIBERTE » d’après Stéphane Beaud et Samira Belhoumi se déroulent à Lyon le vendredi 11 juin à 20h et le samedi 12 juin à 18h.

Lieu Maison des Passages 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon

Mise en scène et adaptation: Dominique Lurcel

Interprètes: Nadia Larbiouène et Dominique Lurcel Compagnie Passeurs de Mémoires, coproduction Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Durée du spectacle 1h30

Tarif unique 10€

Réservation maisondespassages@orange.fr

Le livre du spectacle sera disponible à la vente sur place: 10€

Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.