Lettre culturelle franco-maghrébine #58

ÉDITO

Coup de soleil se devait de participer à sa manière au centenaire de Mohammed Dib. A cet effet sa fille Assia nous fait le plaisir de commenter le livre/ BD de Jacques Ferrandez qui illustre et interprète « Le Désert sans détour », œuvre atypique du grand écrivain algérien. Autre grand écrivain, le poète marocain Laâbi, dont nous parle l’universitaire de Lyon II, Tourya Fili.

Aux confins de la France et du Maghreb se situent ceux et celles qu’on pourrait appeler les écrivains des deux rives, une expression employée par l’écrivaine Leïla Sebbar doublement présente dans cette Lettre, à la fois pour une Lettre à son père et pour un autre ouvrage inspirée par la mythique Isabelle Eberhardt. Aux deux rives également appartient le livre de souvenirs personnels qu’Omar Hallouche a intitulé « De Sebdou à la Croix-Rousse, un paysan contrarié» pour rendre compte de son parcours dans l’espace et dans le temps.

Sur le thème inépuisable des relations entre la culture arabe et celle de l’Occident, le Marocain Fouad Laroui a écrit un « Plaidoyer pour les Arabes » qui nous apprend beaucoup de choses très bonnes à savoir.

Nous nous attachons à parler aussi souvent que possible de bande dessinée. Michel Wilson nous parlera de Corps en grèves, le récit d’une lutte sociale pour les droits de travailleurs tunisiens en 1973.

Le film dont nous parlons ce mois est celui de Farid Bentoumi qui s’intitule « Rouge »et nous invite à repenser les conflits sociaux dans la France contemporaine. Le grand acteur Sami Bouajila y donne la mesure de son talent.

Denise Brahimi

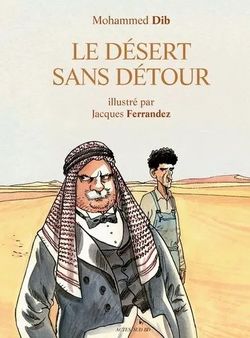

« LE DESERT SANS DETOUR » Roman de Mohammed Dib illustré par Jacques Ferrandez. Actes Sud BD. Juin 2021

La réédition toute récente par Actes Sud BD du livre de Mohammed Dib, Le Désert sans détour, enrichi des belles illustrations de Jacques Ferrandez, offre l’occasion de redécouvrir ce récit intense et profond, dont la première parution en 1992 chez Sindbad fut saluée dans la presse : « Sans doute le roman le plus dense et le plus épuré de Mohammed Dib » (Rachid Mimouni – Le Monde), « Dans ce roman le poète n’est jamais absent, et de chaque page s’échappent une musique, des mots et un phrasé qui inscrivent Dib parmi les écrivains importants de notre époque » (Bernard Magnier – RFI).

Une guerre vient de se terminer dans le désert, et le vent a tout enseveli annonce une voix anonyme au début du récit. « Les sables ont reçu compagnons d’armes et ennemis, reçu le sang rouge de leur corps, le sang noir de leurs fusils, ils ont tout reçu. » Deux hommes, en vêtements de ville pour l’un, de travail pour l’autre, marchent dans l’immensité désertique, et poursuivent leur chemin au milieu d’une solitude totale. « S’ils sont deux survivants, deux rescapés, on en a l’impression mais on n’en a aucune idée comme on les voit aller » : l’un des deux est le potentat Hagg-Bar, le plus âgé, « gros sans faire court », « faciès de lion distrait », un peu débraillé dans son smoking, et coiffé d’un keffieh – ce qui donnerait à penser que le désert en question appartient plutôt au Moyen-Orient. Il est armé, non pas d’un sabre, mais d’un parapluie. Son compagnon de route est Siklist, escogriffe à la figure triste, vêtu d’une salopette et d’une chemise écossaise propres, mains vides. Leur description s’avère d’emblée une aubaine pour un dessinateur qui saura les croquer.

Une guerre vient de se terminer dans le désert, et le vent a tout enseveli annonce une voix anonyme au début du récit. « Les sables ont reçu compagnons d’armes et ennemis, reçu le sang rouge de leur corps, le sang noir de leurs fusils, ils ont tout reçu. » Deux hommes, en vêtements de ville pour l’un, de travail pour l’autre, marchent dans l’immensité désertique, et poursuivent leur chemin au milieu d’une solitude totale. « S’ils sont deux survivants, deux rescapés, on en a l’impression mais on n’en a aucune idée comme on les voit aller » : l’un des deux est le potentat Hagg-Bar, le plus âgé, « gros sans faire court », « faciès de lion distrait », un peu débraillé dans son smoking, et coiffé d’un keffieh – ce qui donnerait à penser que le désert en question appartient plutôt au Moyen-Orient. Il est armé, non pas d’un sabre, mais d’un parapluie. Son compagnon de route est Siklist, escogriffe à la figure triste, vêtu d’une salopette et d’une chemise écossaise propres, mains vides. Leur description s’avère d’emblée une aubaine pour un dessinateur qui saura les croquer.

Depuis combien de temps sont-ils là ? Vers quoi marchent-ils ? Telles sont justement les questions que s’adressent les deux compères, dans un dialogue qui tourne en boucle comme d’ailleurs leur déambulation, sans ni début ni fin. « Le désert offre la particularité que, dans quelque direction où vous alliez, et aussi loin que vous alliez, vous restez sur place, restez au milieu du désert » répond Hagg-Bar à Siklist, qui suit docilement, mais qui voudrait tout de même avoir quelques précisions sur leur destination. Ils n’ont que la parole pour lutter contre leur solitude, dans un espace où le cycle des jours n’est plus compté. Alors ils parlent, puisqu’ils ont toute la liberté – et tout le temps – de le faire.

Nous cherchons des traces de campements, finit par révéler Hagg-Bar, « mais ce sont des campements du vouloir dire, haltes du sens. » S’est-il souvenu qu’il a pour patrie un campement dans le désert ? Lieu par définition sujet à un perpétuel déplacement, il sait qu’il ne peut espérer en retrouver que les atlal, les vestiges, mais il n’en est pas moins résolu à poursuivre ses recherches. « Le désert offre en revanche cette autre particularité qu’on y marche vers soi-même et, ainsi, vers le malheur » est-il dit. Cela signifie-t-il que la quête du sens est vouée aux désillusions ? Dans une interview, l’auteur dit à propos de son roman : « C’est la recherche de l’identité. C’est-à-dire la recherche dans un désert : un désert terrible qui nous expose à toutes sortes de monstruosités et de déconvenues. On peut se trouver enfermé dans ce désert, ne plus savoir comment en sortir : il n’y a pas de détour. » (Dernières nouvelles d’Alsace, 1992). Hagg-Bar et Siklist cherchent l’inscription laissée par celui qui les mènera à « la source du sens », mais ce ne sont que des mirages et des illusions qui se déplacent. Il y a bien quelqu’un, là, mais c’est un sphinx, qui se met à chanter et proclame : « Je suis la conscience du désert », et de mystérieux nomades, aux mimiques enfantines, frères jumeaux de Siklist.

Nous cherchons des traces de campements, finit par révéler Hagg-Bar, « mais ce sont des campements du vouloir dire, haltes du sens. » S’est-il souvenu qu’il a pour patrie un campement dans le désert ? Lieu par définition sujet à un perpétuel déplacement, il sait qu’il ne peut espérer en retrouver que les atlal, les vestiges, mais il n’en est pas moins résolu à poursuivre ses recherches. « Le désert offre en revanche cette autre particularité qu’on y marche vers soi-même et, ainsi, vers le malheur » est-il dit. Cela signifie-t-il que la quête du sens est vouée aux désillusions ? Dans une interview, l’auteur dit à propos de son roman : « C’est la recherche de l’identité. C’est-à-dire la recherche dans un désert : un désert terrible qui nous expose à toutes sortes de monstruosités et de déconvenues. On peut se trouver enfermé dans ce désert, ne plus savoir comment en sortir : il n’y a pas de détour. » (Dernières nouvelles d’Alsace, 1992). Hagg-Bar et Siklist cherchent l’inscription laissée par celui qui les mènera à « la source du sens », mais ce ne sont que des mirages et des illusions qui se déplacent. Il y a bien quelqu’un, là, mais c’est un sphinx, qui se met à chanter et proclame : « Je suis la conscience du désert », et de mystérieux nomades, aux mimiques enfantines, frères jumeaux de Siklist.

« Nous n’avions déjà pas d’histoire, dit la voix du début. Nous vivions nos jours, les jours que le destin impartit à chacun et nous passions. Une fois passés, nous n’avions pour ainsi dire jamais existé. Nous ne savions pas qui nous étions, de qui nous étions les fils. » Dans un autre de ses livres (L’Arbre à dires, 1998), Mohammed Dib parle de cette mémoire qui fait défaut à la génération née après l’indépendance de l’Algérie en 1962. Selon l’auteur, la population algérienne s’est renouvelée sans transmission de témoin. Le désert, dit-il, l’Algérien le porte en lui : « Il est ce désert où non seulement tout indice de remembrance s’évanouit, mais où de surcroît tout nouvel élément propre à composer une mémoire échoue à s’implanter. À force d’incessants viols de la mémoire, cette carence de témoin à transmettre dure en fait depuis plusieurs siècles. Et pendant ce temps, le désert gagne. Aura-t-il le dernier mot ? L’Algérien ne sait plus pour le moment qu’aller à la recherche d’atlal (vestiges, traces). Et il y court, guetté par le risque de sombrer dans le culte macabre des reliques et la régression identitaire. »

Propos grave, mais dialogues vifs, souvent drôles, émaillés de jeux de mots et de coq-à-l’âne, Le Désert sans détour est à la frontière avec le théâtre. Comédie burlesque et tragique, qui se joue à deux personnages à la fois pathétiques et émouvants. « Non-sens, incongruités, palinodies mais dans une solitude, un désert, un silence irréparables. Tout se passe en différé, paroles, gestes, intentions, en décalage », écrit Mohammed Dib dans l’une des notes (1) retrouvées parmi les manuscrits du livre, dans lesquelles il s’exprime sur le sens qu’il a voulu donner à son récit . « Peut-être les personnages ont-ils l’air de marionnettes, dit-il dans une autre note, mais ce n’est que par l’effet d’une certaine théâtralité délibérément recherchée par des gens désireux de mettre leurs propres personnages, leurs propres actes, leurs propres paroles en scène, en montre, pour n’avoir pas à se livrer, à se découvrir. » Il y a du Beckett, du Cervantès, mais aussi du Brecht, que l’auteur admirait, dans Hagg-Bar et Siklist. « Par ailleurs, poursuit-il, les archétypes qu’ils sont se révèleraient en contradiction avec eux-mêmes s’ils se mettaient à vouloir être les représentants d’une condition humaine courante, moyenne. Ceux-là semblent pitoyables sans doute par certains côtés, mais ils ont aussi leur grandeur. Ainsi en est-il par exemple de Hagg-Bar avec ce qu’il lui arrive dès lors qu’il se retrouve seul dans le désert. Il y a aussi de la dérision là-dedans, certes, mais elle ne reste pas sans s’accompagner de compréhension, de sympathie. Ce sont des personnages comme nous craignons de l’être et que nous sommes au fond de nous, non pas tout le temps, mais de temps en temps. »

En contrepoint à l’histoire centrale, d’autres histoires se font entendre par le biais d’une voix off, sorte de voix intérieure dont on ne sait trop si elle appartient à l’un des deux héros, qui rêve, ou si ce sont les aventures vécues par ces derniers qui ne sont que rêveries du locuteur, prisonnier dans un camp établi dans le désert : « … je voyais dans mon songe deux hommes arpenter le désert, allant du même pas comme vers un but précis… ».

Passages d’une grande densité poétique et allégorique, ces soliloques, mis en italiques, font jaillir des récits oniriques faisant écho aux grands textes fondateurs des trois religions monothéistes ou de la mythologie antique, parfois même associées de façon étonnante, par exemple, dans le conte de l’Hermaphrodite qui se dédouble pour donner naissance à Hawa (Ève) avant de faire corps à nouveau avec elle. L’archange Saint-Michel, Mika’îl chez les musulmans, y est associé aux constellations : « Il suffit, Archange, que toi tu projettes une ombre, et qu’elle soit moi, cette ombre. Que tu fasses briller chaque étoile de ta chevelure et, sur nous, allongés contre terre, répandes la protection de ta nuit, couverture tissée de rêves et de lucioles. » Apparaît aussi « l’oiseau pourpre de toujours », le Simorgh, auquel Mohammed Dib consacrera une nouvelle dans le dernier livre (2) qui paraîtra de son vivant, en 2003. Les textes du grand poète mystique Ibn Arabi, et ceux de la poésie antéislamique, où sont invoqués les atlal, ont aussi inspiré Mohammed Dib.

Les vastes et paisibles dessins de Jacques Ferrandez, présentés pleine page ou en double page, contribuent à la réussite de cette réédition. Le désert saharien, Ferrandez le pratique et le dessine depuis fort longtemps dans ses BD inspirées par l’Algérie. Une relation particulière le lie d’ailleurs avec le pays, dont il est natif et où il séjourne souvent. Lorsque se forme le projet d’illustrer un texte de Mohammed Dib, et que l’Institut français d’Alger l’invite, pour le réaliser, à transporter ses pinceaux et ses crayons dans un bordj de l’oasis de Taghit, située dans le Sud algérien, le choix du Désert sans détour s’impose de lui-même.

Les vastes et paisibles dessins de Jacques Ferrandez, présentés pleine page ou en double page, contribuent à la réussite de cette réédition. Le désert saharien, Ferrandez le pratique et le dessine depuis fort longtemps dans ses BD inspirées par l’Algérie. Une relation particulière le lie d’ailleurs avec le pays, dont il est natif et où il séjourne souvent. Lorsque se forme le projet d’illustrer un texte de Mohammed Dib, et que l’Institut français d’Alger l’invite, pour le réaliser, à transporter ses pinceaux et ses crayons dans un bordj de l’oasis de Taghit, située dans le Sud algérien, le choix du Désert sans détour s’impose de lui-même.

Les trente dessins et aquarelles qu’il a réalisés tout spécialement pour illustrer cette réédition rendent superbement hommage à la beauté des paysages désertiques tout en lignes et courbes horizontales balayées par le vent. « Le désert n’engendre que du vent et le vent, lui, fait le désert. » Le ciel, réduit par la présence écrasante des sables, se colore de leur éclat poudreux pour mieux renvoyer la lumière aveuglante du soleil, « insondable rayonnement blanc » qui écrase toute couleur. Respiration dans cet enfer de feu, une superbe vue du désert à la nuit tombée, drapé dans les bleus des nomades, adoucis par les roses du couchant. « Cette marche nous conduira tôt au tard vers la nuit et sa fraîcheur, espère Hagg-Bar. Vers son haleine légère et tranquille. »

Se cantonnant volontairement à la partie qui met en scène l’errance des deux compères dans les sables, Jacques Ferrandez préfère, confie-t-il, en proposer une interprétation plutôt que de l’illustrer, « sans en épuiser le mystère ». Croqués par l’illustrateur, et fidèles à la description riche en détails qui nous est donnée tout au long du récit, les deux compagnons de route se rapprochent de l’univers de la BD. Les mimiques expressives, changeantes et parfois truculentes du bedonnant Hagg-Bar, l’homme « ensmokiné », et la longue figure à « l’expression endeuillée » du grand échalas en salopette, nous deviennent singulièrement présentes. On croise aussi au fil des pages les figures secondaires, hautes en couleurs, du fellah abusé par les deux gredins, et de l’énigmatique peuple apparu dans un dernier mirage.

En bonus appréciable, un « Carnet du désert » complète le volume, composé de croquis réalisés par le dessinateur durant sa résidence : vues de l’oasis de Taghit, de la palmeraie de Beni-Abbès où se trouve l’ermitage fondé par le père de Foucault au début du XXe siècle, toujours habité par des moines.

La version illustrée par Jacques Ferrandez a paru tout d’abord en Algérie en début d’année 2021, publiée par les éditions Apic (Alger). Ces mêmes éditions ont publié également une édition critique par Habib Tengour du Désert sans détour, comportant une préface, une notice génétique et des notes.

- Ces notes, ainsi que les manuscrits du roman, sont conservées à la BnF.

- Simorgh. Albin Michel

Assia Dib

« CHANTER ENCORE? » d’Abdellatif Laâbi

« PRESQUE RIENS » Editeur Le Castor Astral 2020

« CE QUE LE POETE DESIRE » Editions Rue du Monde 2021

Parus en pleine période de crise sanitaire, les deux derniers recueils de poésie de Abdellatif Laâbi, Presque riens et Ce que poète désire, publiés respectivement chez Le Castor Astral en 2020 et chez Rue du Monde en 2021, constituent de beaux objets à avoir dans sa bibliothèque, autant par la qualité de l’édition et l’accompagnement des dessins de Mohamed Kacimi (1942-2003) et de Laurent Corvaisier (1964-), que par la nécessité du contenu de ces textes de maturité qui confirment la vocation consolante de la poésie.

On a vite fait de souligner la dimension testamentaire de ces deux ouvrages. Ce que poète désire se présente comme une parole adressée à la postérité. Organisé autour de huit sections associant des éléments biographiques (Le poète en prison) et d’autres thématiques (Le cri, Sourires, Espoirs…), le recueil s’affirme comme une transmission comme le souligne le sous-titre du recueil « Poèmes pour la jeunesse ». Certes, la « jeunesse » peut renvoyer au groupe d’individus concernés par cette tranche d’âge située entre l’enfance et l’âge mûr, mais cela peut être la jeunesse comme « saison manquante » (1) ou comme valeur emportant des connotations de vitalité, de créativité et de non conformisme. Pour la section qui se rapporte à l’expérience carcérale, Laâbi ne reprend que les poèmes adressés aux siens : son épouse, ses enfants, quand ce n’est pas l’évocation d’un moment vécu dans l’intimité arrachée aux murs de la prison.

On a vite fait de souligner la dimension testamentaire de ces deux ouvrages. Ce que poète désire se présente comme une parole adressée à la postérité. Organisé autour de huit sections associant des éléments biographiques (Le poète en prison) et d’autres thématiques (Le cri, Sourires, Espoirs…), le recueil s’affirme comme une transmission comme le souligne le sous-titre du recueil « Poèmes pour la jeunesse ». Certes, la « jeunesse » peut renvoyer au groupe d’individus concernés par cette tranche d’âge située entre l’enfance et l’âge mûr, mais cela peut être la jeunesse comme « saison manquante » (1) ou comme valeur emportant des connotations de vitalité, de créativité et de non conformisme. Pour la section qui se rapporte à l’expérience carcérale, Laâbi ne reprend que les poèmes adressés aux siens : son épouse, ses enfants, quand ce n’est pas l’évocation d’un moment vécu dans l’intimité arrachée aux murs de la prison.

Malgré la présence de cette mémoire carcérale évoquée, bien que de manière discrète, les seuls testaments que le poète semble vouloir léguer ce sont ces « testaments ludiques » comme l’atteste son anthologie Presque riens.

Loin de la véhémence des premiers textes comme Le Règne de barbarie (1980) ou Sous le bâillon le poème (1981), et depuis sa première anthologie personnelle L’arbre à poèmes, publiée en 2016 (Gallimard) et qui reprend une sélection de textes parus entre 1992 et 2012, Abdellatif Laâbi marque un tournant dans son art poétique. Il ne s’agit pas vraiment d’une rupture d’avec les combats anciens mais plutôt d’une modulation du cri en murmures, parfois mélancoliques, parfois mutins, comme le montre ce poème intitulé « La question du genre » et qui remplace systématiquement tous les pronoms dit « impersonnels » par la forme pronominale au féminin :

_ Elle était une fois

_Vous souvient-elle ?

_Quelle heure est-elle ? […]

_ Elle était temps

de chamailler la langue de Molière

sur son tenace parti pris masculin […]

Les luttes politiques et la dénonciation des injustices, motifs centraux de la période de la revue Souffles, ne disparaissent pas mais s’étendent à tout ce qui est humain pour donner lieu à une écriture située à la confluence de la circonstance (régionale) et de l’universel planétaire et cosmique. Presque riens donne la mesure d’une voix poétique consciente de sa propre vulnérabilité et pourtant non dénuée d’une forme de plénitude et qui ne sacrifie rien à l’exigence militante. C’est toutefois désormais un militantisme qui ne se prend pas trop au sérieux ou tout au moins qui ménage des contrepoints à toutes les affirmations. Les « Presque riens » comme les « petites choses et les « petites lumières », autres titres de Laâbi, sont ce qui reste de plus précieux d’une parole démunie face à la violence de l’Histoire. C’est précisément sa capacité à saisir les petits riens qui échappent à tout système de domination, quelle qu’en soit la sophistication, qui fait la force du poète : ainsi, au lieu de parler des affres de la torture pendant ses années de prison, le poète préfère évoquer un rayon de soleil pendant le quart d’heure de promenade autorisée :

Le ciel était bleu, bleu

Je ne savais pas où donner de la tête

En regardant là-haut

Alors j’ai fermé les yeux

et je me suis baigné la face et les mains

dans ces troublantes noces des éléments

Puis mon cœur s’est mis à battre

A son rythme naturel

Celui du cours régulier de l’espoir (2)

Dans le recueil Presque riens, l’humour et la liberté du poète s’expriment formellement par l’inclusion de ces fragments qui n’auraient « jamais trouvé leur place » (3) dans les ouvrages précédents et qui sont insérés à la fin du recueil comme une mise en dérision de toute composition canonique.

Dans le recueil Presque riens, l’humour et la liberté du poète s’expriment formellement par l’inclusion de ces fragments qui n’auraient « jamais trouvé leur place » (3) dans les ouvrages précédents et qui sont insérés à la fin du recueil comme une mise en dérision de toute composition canonique.

Poèmes libres d’attaches, insolites, de genre et de factures hétéroclites, ces textes sont à la fois des témoins d’anciens combats non reniés mais transcendés par le devenir-poème. Jabès l’avait fait dans son recueil Le livre de l’hospitalité (Gallimard 1991) en incluant un article de journal au sein du recueil.

En recyclant ainsi des pièces rapportées qui n’auraient pas trouvé leur place, le poète rebat les cartes de l’histoire de son propre parcours de poète et fait entendre (une dernière fois ?) l’écho de la « voix de l’Arabe errant ». Ultime geste d’hospitalité du livre qui offre refuge à ce qui n’a pas de place.

Ce qui ressort de la composition de ce recueil inédit, c’est une grande liberté à l’égard du canon, une forme de composition subversive qui assume le bric à brac, comme une valise que l’on remplit avec des objets témoins de toute une vie. Pourtant ce n’est pas un « livre bilan », comme cela a été écrit ailleurs ; ni la poésie ni la vie ne peuvent se résumer en « bilan », comme le suggère le dessin de Mohamed Kacimi en couverture et qui inscrit le vivant dans la forme de l’ellipse. A la fois cycle et mouvement.

Ce qui ressort de la composition de ce recueil inédit, c’est une grande liberté à l’égard du canon, une forme de composition subversive qui assume le bric à brac, comme une valise que l’on remplit avec des objets témoins de toute une vie. Pourtant ce n’est pas un « livre bilan », comme cela a été écrit ailleurs ; ni la poésie ni la vie ne peuvent se résumer en « bilan », comme le suggère le dessin de Mohamed Kacimi en couverture et qui inscrit le vivant dans la forme de l’ellipse. A la fois cycle et mouvement.

La poésie ne se raconte pas et ne se résume pas ; nulle recension ne peut contenir le poème. Seule l’expérience de la lecture et du partage sont capables de saisir quelques miettes de ces presque-riens. C’est Ce que poète désire.

1) Titre d’un recueil de Laâbi.

2) Abdellatif Laâbi, Ce que poète désire, Rue du monde, 2021, p. 10.

3) A. Laâbi, Des presque riens, p. 133.

Touriya Fili

« LETTRE A MON PERE » par Leïla Sebbar, éditions Bleu autour, 2021

On peut considérer ce livre comme le troisième volet d’une autobiographie centrée sur les relations familiales de l’auteure avec ses père et mère, mais on peut aussi le prendre en lui-même, sans se préoccuper de ce qui le précède et il rentre alors dans une catégorie assez générale, correspondant au sentiment que beaucoup éprouvent après la mort de l’un ou l’autre de leur parent : le regret cuisant de ne pas avoir su poser les bonnes questions lorsqu’il en était temps, ou tout simplement de ne pas avoir dit au parent défunt ce qu’en fait on voulait lui dire depuis longtemps, sans en avoir trouvé l’occasion—ou peut-être sans avoir trouvé le moyen de surmonter les obstacles qui s’y opposaient.

Naturellement les ouvrages de cette catégorie sont très personnalisés et Leïla Sebbar fait ici le portrait non pas seulement ou uniquement de son père (ce qu’elle a déjà fait par fragments dans d’autres œuvres) mais plutôt, si l’on peut parler de portrait en pareil cas, celui de la relation, réelle ou réinventée, entre elle-même et son père. Il est d’ailleurs tout à fait évident qu’il s’agit en bonne part d’une invention, puisque le dialogue inclus dans cette Lettre est post mortem, l’auteure rappelant souvent que le père qui y prend la parole est mort depuis longtemps au moment où elle le fait parler : alors que Lettre à mon père vient d’être publiée en 2021, le père, Mohammed ou Ahmed est mort en 1997, il y a 24 ans. Au moment où il parle, le père est supposé attendre l’ « arrivée » de la mère qui en effet est venue le rejoindre en 2011 dans l’au-delà où il est. Si l’on ajoute à cela quelques autres deuils familiaux plus ou moins récents, on a le sentiment que Leïla Sebbar écrit cette Lettre comme une sorte de déni à la dispersion familiale, négation du travail accompli par la mort, l’écriture étant une des formes que peut prendre le travail de deuil.

Naturellement les ouvrages de cette catégorie sont très personnalisés et Leïla Sebbar fait ici le portrait non pas seulement ou uniquement de son père (ce qu’elle a déjà fait par fragments dans d’autres œuvres) mais plutôt, si l’on peut parler de portrait en pareil cas, celui de la relation, réelle ou réinventée, entre elle-même et son père. Il est d’ailleurs tout à fait évident qu’il s’agit en bonne part d’une invention, puisque le dialogue inclus dans cette Lettre est post mortem, l’auteure rappelant souvent que le père qui y prend la parole est mort depuis longtemps au moment où elle le fait parler : alors que Lettre à mon père vient d’être publiée en 2021, le père, Mohammed ou Ahmed est mort en 1997, il y a 24 ans. Au moment où il parle, le père est supposé attendre l’ « arrivée » de la mère qui en effet est venue le rejoindre en 2011 dans l’au-delà où il est. Si l’on ajoute à cela quelques autres deuils familiaux plus ou moins récents, on a le sentiment que Leïla Sebbar écrit cette Lettre comme une sorte de déni à la dispersion familiale, négation du travail accompli par la mort, l’écriture étant une des formes que peut prendre le travail de deuil.

Le dialogue entre elle-même et son père ne peut donc manquer de comporter de la part de l’auteure une pointe d’humour, puisqu’il est paradoxal étant par nature impossible et aussi parce qu’elle l’imagine, à certains moments, sous la forme d’un relatif affrontement, Leïla s’attribuant à elle-même une obstination et un entêtement qui sont peut-être réellement des traits de son caractère, tandis que son père tente de résister à la pression qu’il subit de la part de sa fille écrivaine, la jugeant trop intrusive voire abusive et indiscrète. Il y a entre eux un petit jeu du chat et de la souris dont on croit comprendre peu à peu quel est son enjeu principal.

Leïla Sebbar, passionnée par les femmes du Maghreb, Algériennes principalement, voudrait que son père lui parle de celles qu’il a connues en tant que femmes de son peuple, de son pays, et femmes de sa langue, pour revenir sur l’une des exclusions qu’elle se plaint d’avoir subie et qui est évoquée par le titre de l’ouvrage précédent de cette trilogie autobiographique : Je ne parle pas la langue de mon père. On peut supposer que l’un des buts principaux de cette Lettre posthume est de revenir sur une lacune ou un manque dont elle est en partie responsable : n’avoir pas assez interrogé son père sur cette partie purement algérienne de sa vie du fait qu’elle ne l’a connu si l’on peut dire que comme mari de sa femme, mari encore et toujours amoureux, complétement subjugué par un amour exclusif et de ce fait refoulant tout autre type de relation aux femmes que celle qui le liait à la Française née en Dordogne, institutrice comme lui et vivant toujours aux mêmes lieux que lui. On dirait presque que sa fille Leïla, pourtant si heureuse et si fière d’avoir eu des parents amoureux l’un de l’autre, en arrive à regretter que son père n’ait pas eu de relation privilégiée avec d’autres femmes, qu’elle-même pourrait ainsi connaître à travers lui. Il y a beaucoup de pudeur dans la manière dont son père refuse de céder à cette sorte de curiosité, alors qu’elle est tout à fait dans la ligne du travail de connaissance et de découverte accompli par Leïla à travers maint ouvrage et depuis de nombreuses années. Parmi les ruptures entre père et fille, entre cultures aux valeurs différentes et générations inégalement libérées, il y a aussi celle-là, entre la romancière qui veut toujours en savoir plus, et son personnage réticent à se donner ou à être donné en spectacle comme elle le voudrait. Pour le lecteur de la Lettre, c’est une sorte de jeu dont il est supposé être témoin.

Leïla Sebbar, passionnée par les femmes du Maghreb, Algériennes principalement, voudrait que son père lui parle de celles qu’il a connues en tant que femmes de son peuple, de son pays, et femmes de sa langue, pour revenir sur l’une des exclusions qu’elle se plaint d’avoir subie et qui est évoquée par le titre de l’ouvrage précédent de cette trilogie autobiographique : Je ne parle pas la langue de mon père. On peut supposer que l’un des buts principaux de cette Lettre posthume est de revenir sur une lacune ou un manque dont elle est en partie responsable : n’avoir pas assez interrogé son père sur cette partie purement algérienne de sa vie du fait qu’elle ne l’a connu si l’on peut dire que comme mari de sa femme, mari encore et toujours amoureux, complétement subjugué par un amour exclusif et de ce fait refoulant tout autre type de relation aux femmes que celle qui le liait à la Française née en Dordogne, institutrice comme lui et vivant toujours aux mêmes lieux que lui. On dirait presque que sa fille Leïla, pourtant si heureuse et si fière d’avoir eu des parents amoureux l’un de l’autre, en arrive à regretter que son père n’ait pas eu de relation privilégiée avec d’autres femmes, qu’elle-même pourrait ainsi connaître à travers lui. Il y a beaucoup de pudeur dans la manière dont son père refuse de céder à cette sorte de curiosité, alors qu’elle est tout à fait dans la ligne du travail de connaissance et de découverte accompli par Leïla à travers maint ouvrage et depuis de nombreuses années. Parmi les ruptures entre père et fille, entre cultures aux valeurs différentes et générations inégalement libérées, il y a aussi celle-là, entre la romancière qui veut toujours en savoir plus, et son personnage réticent à se donner ou à être donné en spectacle comme elle le voudrait. Pour le lecteur de la Lettre, c’est une sorte de jeu dont il est supposé être témoin.

C’est aussi le moyen pour l’auteure de justifier le recours à d’autres formes d’information propres à compléter ou à commenter les manques de la partie dialoguée, notamment en recourant à une iconographie qu’elle collecte depuis longtemps, et dont elle a souvent parlé. On y trouve aussi bien les cartes postales coloniales qu’elle a longtemps recherchées et collectionnées, les photos familiales qu’on imagine chères à son cœur, et d’autres photos qui en leur temps l’ont beaucoup impressionnée, celles de Marc Garanger, photos de femmes prises à l’époque de la Guerre d’Algérie.

Leïla Sebbar n’oublie jamais dans ses livres le souci d’informer et de partager avec d’autres le savoir qu’elle a elle-même acquis au fil des décennies. Elle a sans doute raison de penser que la part immergée du savoir, qui est celle de nos ignorances, l’emporte encore de loin sur la partie émergée, à laquelle ses livres contribuent.

Denise Brahimi

« LEILA SEBBAR ET ISABELLE EBERHARDT », nouvelles de Leïla Sebbar, préface et postface de Manon Paillot, éditions Bleu autour 2021

Même si au premier abord on ne comprend pas tout à fait qui a écrit quoi dans ce livre, les choses assez vite deviennent claires. Manon Paillot, en tant qu’universitaire, présente un certain nombre de récits et nouvelles de Leïla Sebbar, dont la plupart ont déjà été édités dans plusieurs recueils antérieurs, et qui ont la caractéristique commune d’avoir pour personnage principal la réelle et mythique Isabelle Eberhardt ; ce qu’on connaît principalement de celle-ci est sa mort dans la crue d’un oued au sud-ouest de l’Algérie en 1904, à l’âge de 27 ans mais même les moins avertis savent qu’il s’agit d’un personnage hors du commun et plus ou moins transgressif de plusieurs façons : politiquement, sexuellement etc.

« Réelle et mythique » convient particulièrement au personnage littéraire réinventé par Leïla Sebbar, qui certes connaît bien tout ce qu’on peut savoir de ladite Isabelle, notamment par ses écrits pour une bonne part autobiographiques, malheureusement trop peu nombreux et partiellement amputés, du fait de sa mort accidentelle, soudaine et prématurée. Qu’à cela ne tienne, pourrait-on dire pour restituer le processus littéraire qui a été celui de Leïla Sebbar (et qui pourrait l’être encore, car elle fait preuve d’une grande persévérance dans la poursuite des thèmes qui lui sont chers). Puisque tant d’informations font défaut pour comprendre le personnage d’Isabelle dans toute sa complexité, il n’est que de la réinventer. Ce qui veut dire mêler la fiction aux témoignages sur ce qu’a été l’existence historique de l’étonnante « Isabelle l’Algérien », pour reprendre un titre déjà ancien de Leïla Sebbar (2005). C’est une trouvaille grâce à laquelle elle met en valeur sous la forme la plus condensée qui puisse être les traits distinctifs d’Isabelle, jeune Russe née à Genève qui fait le choix de l’Algérie comme pays d’adoption et qui bien que mariée au spahi Slimène mène une vie d’homme ou plus intimement encore « se vit en homme » si l’on peut dire les choses ainsi.

« Réelle et mythique » convient particulièrement au personnage littéraire réinventé par Leïla Sebbar, qui certes connaît bien tout ce qu’on peut savoir de ladite Isabelle, notamment par ses écrits pour une bonne part autobiographiques, malheureusement trop peu nombreux et partiellement amputés, du fait de sa mort accidentelle, soudaine et prématurée. Qu’à cela ne tienne, pourrait-on dire pour restituer le processus littéraire qui a été celui de Leïla Sebbar (et qui pourrait l’être encore, car elle fait preuve d’une grande persévérance dans la poursuite des thèmes qui lui sont chers). Puisque tant d’informations font défaut pour comprendre le personnage d’Isabelle dans toute sa complexité, il n’est que de la réinventer. Ce qui veut dire mêler la fiction aux témoignages sur ce qu’a été l’existence historique de l’étonnante « Isabelle l’Algérien », pour reprendre un titre déjà ancien de Leïla Sebbar (2005). C’est une trouvaille grâce à laquelle elle met en valeur sous la forme la plus condensée qui puisse être les traits distinctifs d’Isabelle, jeune Russe née à Genève qui fait le choix de l’Algérie comme pays d’adoption et qui bien que mariée au spahi Slimène mène une vie d’homme ou plus intimement encore « se vit en homme » si l’on peut dire les choses ainsi.

L’étonnante modernité d’Isabelle est cette double appartenance au féminin et au masculin, qui explique pourquoi Leïla Sebbar parle souvent d’elle en la désignant sous le double nom ou plutôt prénom : Si Mahmoud-Isabelle. Cependant, parler de modernité est une sorte de platitude, trop banale pour convenir à une personnalité aussi originale, dont mieux vaudrait dire qu’elle n’appartient à aucune époque en particulier, et n’entre dans aucune de nos définitions actuelles. Leïla Sebbar ressent fortement l’imposture qu’il y aurait à enfermer Isabelle-Mahmoud dans une étude de cas et dans une seule formule.

Très bien commentée en ce sens par Manon Paillot, l’Isabelle de Leïla Sebbar est un être de fuite, à tous les sens que peut prendre cette expression. Pour commencer par le plus visible et le plus concret, on peut parler d’un constat et d’une vérité géographique, Isabelle étant constamment en mouvement (sur son beau cheval Souf) et réfractaire à toute  sédentarité durable. Traditionnellement, on a parlé d’elle comme d’une nomade, l’assimilant aux populations du Sud algérien qui étaient encore nombreuses à l’époque à parcourir les zones désertiques et les Hauts-Plateaux. La principale différence est qu’elle ne relève pas plus du mode de vie tribal de ces populations que de tout autre structure familiale. Ce dernier mot semble particulièrement inadapté à son cas, alors même qu’elle est une femme mariée et amoureuse de l’homme auprès duquel elle retourne toujours passer des moments d’une intensité exceptionnelle semble-t-il —mais c’est pour mieux le quitter à nouveau, lui dont le travail est sédentaire, et pour entreprendre encore et toujours de nouvelles errances, qu’il s’agisse ou non de missions à visée politique comme celles dont la charge le Maréchal Lyautey.

sédentarité durable. Traditionnellement, on a parlé d’elle comme d’une nomade, l’assimilant aux populations du Sud algérien qui étaient encore nombreuses à l’époque à parcourir les zones désertiques et les Hauts-Plateaux. La principale différence est qu’elle ne relève pas plus du mode de vie tribal de ces populations que de tout autre structure familiale. Ce dernier mot semble particulièrement inadapté à son cas, alors même qu’elle est une femme mariée et amoureuse de l’homme auprès duquel elle retourne toujours passer des moments d’une intensité exceptionnelle semble-t-il —mais c’est pour mieux le quitter à nouveau, lui dont le travail est sédentaire, et pour entreprendre encore et toujours de nouvelles errances, qu’il s’agisse ou non de missions à visée politique comme celles dont la charge le Maréchal Lyautey.

Isabelle ne peut désormais appartenir à quelque famille que ce soit, ayant perdu à l’âge de 20 ans, en 1997, la seule à laquelle elle a tenue à sa manière, par des liens affectifs déchirants et déchirés. Il est vrai qu’elle continuera à les ressentir jusqu’à la fin de sa vie mais la réalité n’en est pas moins que l’ensemble de ses frères et sœurs sont désormais morts et dispersés ; et morts aussi ses père et mère, en 1897 et 99, cette catastrophe évidente et irréversible ayant eu lieu en dépit de tous les efforts d’isabelle pour maintenir quelques traces de cohésion familiale. C’est surtout à l’égard de son jeune frère Augustin que ces derniers se sont manifestés, mais finalement en vain.

Dès 1897, en fait, elle avait compris que c’en était fini pour elle de toute possibilité de vie familiale, lorsque meurt sa mère avec laquelle elle était venue s’installer dans le nord de l’Algérie, à Bône devenue aujourd’hui Annaba. La pensée de sa mère morte, qu’elle désigne comme l’Esprit blanc, ne la quittera plus désormais, l’accompagnant comme une sorte de pensée mystique qui fait partie de son rapport au monde et à l’au-delà. Mais les nouvelles consacrées à Isabelle par Leïla Sebbar en font assez peu état, insistant davantage sur la diversité de ses rencontres en Algérie avec d’autres femmes qui sans doute ont représenté la figure de la mère : au nombre de celles-ci, Manon Paillot, qui en fait une sorte de recension dans sa postface, insiste sur deux figures de femmes bien réelles qu’Isabelle a connues et même fréquentées, pour autant que ce terme lui convienne (car il implique une constance et une régularité qui ne sont guère dans sa manière) : il s’agit d’une part de Leïla Zeyneb, qui dirige une célèbre zaouia et qui est pleine de savoir et de sagesse ; et d’autre part de Lella Benaben qui a créé à Alger une école de filles pour les petites musulmanes. Manifestant le souci d’évoquer des personnages de différentes sortes, car les rencontres d’Isabelle ont été très variées, sans compter que Leïla Sebbar lui en prête qui n’ont sans doute jamais eu lieu, les nouvelles et récits nous font entrevoir ce qu’il en est de la foi musulmane d’Isabelle, de ses croyances mystiques et de son rapport au Coran qu’elle cite fréquemment dans le texte arabe. Il paraît certain que cette religion qui est connue pour son caractère unitaire a conduit Isabelle dans un sens opposé à ce qu’était son goût du divers voire de la dispersion—du moins a-t-elle dû composer entre ses pulsions.

Ce recueil, à très juste titre, ne cesse de nous prévenir qu’Isabelle échappe à toute volonté réductrice et à tout enfermement. La mise en valeur de cette caractéristique propre à son personnage a suscité chez Leïla Sebbar une création littéraire renouvelée au fil des textes depuis de nombreuses années.

Denise Brahimi

« DE SEBDOU A LA CROIX-ROUSSE, UN PAYSAN CONTRARIE » par Omar Hallouche, L’Harmattan, 2021

Ce récit de vie décrit un itinéraire personnel sur le mode d’une grande sincérité excluant la fiction. Il se passe en deux lieux indiqués dans le titre sous des noms un peu restrictifs, : en Algérie, Omar Hallouche ne revient pas seulement sur son enfance, (à partir de sa naissance en 1947), il parle aussi beaucoup de la vie qu’il a menée à Alger après l’indépendance et jusqu’à son départ (en 1992) ; en France et à propos de la France c’est à son imprégnation par la culture française (ou plus largement occidentale) que réfléchit l’auteur, dont on se rend compte que sa double appartenance a pu être pour lui un sujet de préoccupation, même s’il affirme qu’elle ne l’est plus aujourd’hui—et on s’en félicite pour lui. Histoire d’une victoire sur soi et sur ses culpabilités, tel pourrait être l’un des sujets de ce livre, pourtant bien peu triomphaliste.

De cette lecture possible du récit on se rend compte sans que l’auteur ait besoin de la suggérer ou d’en faire la théorie. Et c’est d’ailleurs la qualité principale de son livre qu’une sorte de légèreté apparemment primesautière, qui ne cherche pas à s’encadrer ou à s’arrimer dans un appareil extérieur au sujet lui-même (quoi que puisse penser le lecteur, s’il est désireux d’élargir la question, du mélange de hasard et de déterminisme qui prend corps dans toute vie).

De cette lecture possible du récit on se rend compte sans que l’auteur ait besoin de la suggérer ou d’en faire la théorie. Et c’est d’ailleurs la qualité principale de son livre qu’une sorte de légèreté apparemment primesautière, qui ne cherche pas à s’encadrer ou à s’arrimer dans un appareil extérieur au sujet lui-même (quoi que puisse penser le lecteur, s’il est désireux d’élargir la question, du mélange de hasard et de déterminisme qui prend corps dans toute vie).

En réalité on trouve dans ce livre certaines des qualités propres au roman, mais c’est un rapprochement difficile à faire dans la mesure où de nos jours, on a tendance à caractériser le roman par la présence d’une fiction ou au moins d’une autofiction. Or c’est d’une autre manière que le livre d’Omar Hallouche touche de façon émouvante à ce qu’on a longtemps considéré comme le propre du genre romanesque c’est-à-dire sa capacité à faire sentir le temps qui passe, qui a passé, qui est déjà passé. Qualité ici d’autant plus appréciable que l’on met … du temps à se rendre compte de ce léger et implacable glissement. L’auteur veut nous faire croire—vrai ou faux, c’est en tout cas ce qu’il a ressenti—qu’il a traversé sa vie avec une sorte d’étourderie, presque sans y penser—ce qui ne nous empêche pas de constater que loin de faire n’importe quoi, il a été guidé dans ses démarches et dans ses choix. Son récit a le grand mérite de mêler ce qu’on appelle « le fil des événements » à ces autres fils, plus secrets, qui l’ont guidé plus ou moins consciemment.

Quoi qu’il en soit, ce temps qui a passé, comme le constate l’auteur Omar Hallouche, n’a pas été un temps vide, comme nous le constatons nous lecteurs.

Pour ceux qui ont connu l’époque dont il parle comme pour les autres, l’évocation de l’Algérie aux premiers temps de l’indépendance ramène à la joie des premiers espoirs et des premiers moments, ceux dont on parle aussi dans la relation amoureuse, et il se trouve que la chance de ce livre, ou sa grâce, est de pouvoir parler en même temps du collectif et de l’individuel, de l’amour et de la politique, du « comment c’est quand on croit que tout va bien (mais jusqu’à quand ? ».

D’autres lecteurs reconnaîtront et apprécieront les activités évoquées par l’auteur, dans la période suivante et donc lyonnaise de son parcours (après 1992). Avec beaucoup de modestie, mais aussi une sorte de bonheur rétrospectif d’avoir fait ce qu’il a fait, l’auteur parle de « ces vingt années de travail de fourmi dans des dizaines de foyers de l’agglomération lyonnaise », travail d’équipe sans doute mais demandant aussi une très grande implication personnelle, comme le prouvent quelques-uns des cas particuliers qu’il donne en exemple. L’abondance et l’importance des actions menées seront des découvertes pour certains lecteurs, et l’on ne peut manquer de se poser la question : qu’en est-il aujourd’hui, alors que le narrateur de ce récit nous dit être en retraite depuis huit ans, du fait qu’il a maintenant 74 ans?

D’autres lecteurs reconnaîtront et apprécieront les activités évoquées par l’auteur, dans la période suivante et donc lyonnaise de son parcours (après 1992). Avec beaucoup de modestie, mais aussi une sorte de bonheur rétrospectif d’avoir fait ce qu’il a fait, l’auteur parle de « ces vingt années de travail de fourmi dans des dizaines de foyers de l’agglomération lyonnaise », travail d’équipe sans doute mais demandant aussi une très grande implication personnelle, comme le prouvent quelques-uns des cas particuliers qu’il donne en exemple. L’abondance et l’importance des actions menées seront des découvertes pour certains lecteurs, et l’on ne peut manquer de se poser la question : qu’en est-il aujourd’hui, alors que le narrateur de ce récit nous dit être en retraite depuis huit ans, du fait qu’il a maintenant 74 ans?

Cependant le livre n’est pas fondé sur un contraste ou une alternance entre la vie publique et la vie privée , et le mélange des eux est sans doute ce qui fait son charme. S’agissant de la vie privée, notamment familiale, on dirait presque que par une sorte d’effet proustien, elle prend d’autant plus d’importance dans la mémoire et donc dans le récit qu’elle a perdu en partie sa présence et sa réalité. Il en va ainsi du fait que les deux parents, le père et la mère, sont aujourd’hui disparus. Sans ressassement mais non plus sans relâche, le narrateur ne les abandonne pas à l’oubli, on dirait même que son souci est de réévaluer à plusieurs moments ce qu’ils ont été, en eux-mêmes et pour lui ; et sans doute son opinion, ou son sentiment, subissent-ils chemin faisant quelques modifications, c’est du moins l’impression qu’on a en tant que lecteur, qui se laisse volontiers porter par des impressions changeantes, du fait qu’il les sent au plus près des sentiments vécus.

La figure du père est celle qui s’impose d ‘abord et pendant longtemps, ce père instituteur vénéré de ses élèves et de leurs parents. Alors que vers la fin, c’est la figure de la mère, longtemps tenue à distance, qui réussit à imposer une autre vision, surtout à partir du moment où elle vient rendre visite à son fils, à l’occasion de ce qui sera son unique visite à Lyon. On aimerait en savoir plus sur ce qu’ont été leurs échanges à cette occasion, il manque à l’auteur, si l’on peut dire, cet exhibitionnisme qui est le propre de beaucoup d’écrivains.

Concernant son rapport à sa mère, il se trouve que ce changement correspond à la grande réévaluation des femmes en cours dans la société d’aujourd’hui. Une fois encore l’auteur la pratique à sa manière, personnelle et non théorique, mêlant son évolution personnelle d’homme à une autre plus collective. Ainsi va son récit, suivant le cours mobile de sa sensibilité et laissant leur place à nos libres interprétations. Il est bien loin d’être exhaustif, il ne cherche pas à l’être, et ce sont les blancs du récit qui lui donnent sa transparence. En termes psychologiques, on pourrait dire que l’auteur qui ne cesse d’écrire « je » n’en est pas moins dépourvu de narcissisme. Là réside son originalité.

Denise Brahimi

« PLAIDOYER POUR LES ARABES », essai par Fouad Laroui, éditeurs Mialet-Barrault, 2021

D’origine marocaine, Fouad Laroui a beaucoup et principalement vécu en Europe (notamment aux Pays-Bas) , et publie depuis 25 ans des livres qui sont le plus souvent des romans, alors même que sa formation est scientifique : c’est dire qu’il se situe à un carrefour ou à un croisement, ce qui correspond tout à fait à son projet dans le livre ici évoqué, dont le titre sous sa forme brève est incomplet, et devient plus intéressant si l’on y adjoint son sous-titre : Vers un récit universel.

En effet, il ne se borne pas à être, ce qui est déjà très instructif, une sorte de « défense et illustration » de la science et de la philosophie arabes au fil des siècles, il y ajoute un ensemble de réflexions, voire de propositions, visant à articuler cette recension avec un projet de rapprochement entre la pensée occidentale et celle du monde arabe dont il montre qu’en fait il a déjà existé et de belle manière, même s’il n’a cessé d’être occulté et dénié dans les récits occidentaux.

Face à cet état de fait négatif et déplorable dont l’auteur donne mainte preuve, notamment dans la première partie de son livre intitulée « Pourquoi tant de haine (et d’ignorance) », on pourrait s’attendre une dénonciation beaucoup plus violente voire agressive qu’elle n’est, le sujet faisant partie de ceux qui de nos jours suscitent des déchaînements verbaux (et pas seulement) inouïs. La manière et le ton de Fouad Laroui, qui est parfaitement capable de parler clair et sans ménagement, consiste plutôt en une ironie qu’on peut d’autant mieux dire voltairienne que Voltaire est en effet un des maîtres revendiqués par lui, pour son combat contre le fanatisme, l’intolérance et l’obscurantisme sous toutes ses formes— d’une évidence tout aussi flagrante dans le monde d’aujourd’hui qu’elle l’était au Siècle des lumières.

Face à cet état de fait négatif et déplorable dont l’auteur donne mainte preuve, notamment dans la première partie de son livre intitulée « Pourquoi tant de haine (et d’ignorance) », on pourrait s’attendre une dénonciation beaucoup plus violente voire agressive qu’elle n’est, le sujet faisant partie de ceux qui de nos jours suscitent des déchaînements verbaux (et pas seulement) inouïs. La manière et le ton de Fouad Laroui, qui est parfaitement capable de parler clair et sans ménagement, consiste plutôt en une ironie qu’on peut d’autant mieux dire voltairienne que Voltaire est en effet un des maîtres revendiqués par lui, pour son combat contre le fanatisme, l’intolérance et l’obscurantisme sous toutes ses formes— d’une évidence tout aussi flagrante dans le monde d’aujourd’hui qu’elle l’était au Siècle des lumières.

Fouad Laroui donne des exemples tout à fait sidérants et pourtant vrais de l’ignorance et de la détestation affichées par un nombre important d’ouvrages occidentaux qui se refusent à reconnaître ce qui est pourtant indéniable et manifeste, à savoir le rôle des savants et philosophes arabes dans la transmission du savoir grec ancien jusqu’à l’époque moderne —rôle qui d’ailleurs va bien au-delà de la simple transmission et y ajoute toute une part d’élaboration, d’invention et de découverte. On trouvera dans cet essai non seulement des noms et des titres mais aussi des faits, dont les plus intéressants consistent en des rapprochements (sans doute inédits, et dont on apprécie l’originalité) entre ceux qui appartiennent au monde arabe et ceux dont on trouve l’équivalent dans le monde occidental ; l’antériorité des premiers est souvent de plusieurs siècles, faisant apparaître une sorte d’avance incontestable du monde arabe sur l’Europe médiévale.

Les marques les plus manifestes de ce que l’auteur appelle la détestation occidentale sont souvent récentes et datent du siècle dernier. Ce n’est sans doute pas un hasard si elles sont contemporaines des avancées de la colonisation. Mais le livre de Fouad Laroui ne fait guère de place aux considérations politiques à la différence du célèbre Orientalisme d’Edward Saïd qui agita si fort les esprits dans les années 1980 et encore bien au-delà. Il est vrai que la période coloniale s’éloigne de nous, laissant place à d’autres considérations qu’on trouve dans ce Plaidoyer encore une fois beaucoup plus varié que ce titre ne le laisse supposer.

Fouad Laroui consacre une place importante de son essai à divers aspects du monde arabe qui pourraient être causes des difficultés rencontrées par celui-ci et sont donc dommageables à ce qu’il appelle de ses vœux, l’établissement du « récit universel » qui serait fondé sur des rapprochements. Pour en prendre un exemple qui va bien au-delà de la science linguistique, on trouve dans cet essai une dénonciation du tort que font aux pays arabes ceux qui défendent toutes griffes dehors l’usage exclusif de la langue classique et le rejet de toute autre forme d’expression plus ou moins populaire. Plus généralement, l’auteur n’hésite pas à parler d’un « retard » accumulé dans le monde arabe pendant deux ou trois siècles, particulièrement le 17e et le 18e et il en étudie les causes de plusieurs ordres, qui n’ont rien à voir avec ce dont certains parlent comme de caractéristiques intrinsèques à l’arabité. La prépondérance acquise par le monde turc pendant la longue époque où tant bien que mal s’est maintenu l’empire ottoman a certainement joué contre la modernisation très souhaitable du monde arabe, mais la cible la plus nettement visée par Fouad Laroui est le wahabisme , véritable danger d’obscurantisme et de régression, sans même parler du terrorisme suffisamment obsédant dans le monde occidental (et évidemment depuis le 11 septembre 2001) pour qu’un penseur arabe comme lui n’ait pas besoin d’en rajouter, si l’on peut dire les choses familièrement.

Fouad Laroui consacre une place importante de son essai à divers aspects du monde arabe qui pourraient être causes des difficultés rencontrées par celui-ci et sont donc dommageables à ce qu’il appelle de ses vœux, l’établissement du « récit universel » qui serait fondé sur des rapprochements. Pour en prendre un exemple qui va bien au-delà de la science linguistique, on trouve dans cet essai une dénonciation du tort que font aux pays arabes ceux qui défendent toutes griffes dehors l’usage exclusif de la langue classique et le rejet de toute autre forme d’expression plus ou moins populaire. Plus généralement, l’auteur n’hésite pas à parler d’un « retard » accumulé dans le monde arabe pendant deux ou trois siècles, particulièrement le 17e et le 18e et il en étudie les causes de plusieurs ordres, qui n’ont rien à voir avec ce dont certains parlent comme de caractéristiques intrinsèques à l’arabité. La prépondérance acquise par le monde turc pendant la longue époque où tant bien que mal s’est maintenu l’empire ottoman a certainement joué contre la modernisation très souhaitable du monde arabe, mais la cible la plus nettement visée par Fouad Laroui est le wahabisme , véritable danger d’obscurantisme et de régression, sans même parler du terrorisme suffisamment obsédant dans le monde occidental (et évidemment depuis le 11 septembre 2001) pour qu’un penseur arabe comme lui n’ait pas besoin d’en rajouter, si l’on peut dire les choses familièrement.

En tout cas il est clair que Fouad Laroui n’est pas l’homme d’une seule cause et que (grâce à sa formation scientifique ?) il fait preuve d’objectivité, sans avoir à faire d’effort visible pour y parvenir. Son essai n’est pas polémique ni injurieux, ce n’est pas un pamphlet, c’est le travail et le bilan d’un homme qui voudrait donner à son savoir une efficacité pratique, profitable aux diverses composantes du monde contemporain. Sa bibliographie, qui ne fait pas étalage d’érudition, est un modèle de vulgarisation bien informée.

Denise Brahimi

« CORPS EN GREVE » Bande dessinée de Valentine Boucq et Amandine Wadre Puntous, chez Steinkis 2020

Ce roman graphique très lyonnais par ces auteures, les lieux où se sont produits les évènements qu’il relate, ainsi qu’une partie des personnages qui y évoluent a pourtant une portée universelle. Le récit porte sur le combat qui s’est déroulé en 1973 pour obtenir le titre de séjour et l’autorisation officielle de travailler d’ouvriers tunisiens implantés à Feyzin.

Ce roman graphique très lyonnais par ces auteures, les lieux où se sont produits les évènements qu’il relate, ainsi qu’une partie des personnages qui y évoluent a pourtant une portée universelle. Le récit porte sur le combat qui s’est déroulé en 1973 pour obtenir le titre de séjour et l’autorisation officielle de travailler d’ouvriers tunisiens implantés à Feyzin.

Ces travailleurs tunisiens issus des régions sud de la Tunisie (déjà!) étaient sans papiers, victimes de la circulaire Fontanet. Ils vivent tant bien que mal dans un bidonville proche de Feyzin, sont surexploités par des entreprises locales, qui profitent de cette main d’oeuvre contrainte et sans droits. Des militants politiques tunisiens, « les trois Mohamed », sobriquet qui leur est attribué par leurs camarades de lutte français, parmi lesquels ont connaît bien Cherif Ferjani, parviennent peu à peu à mobiliser les ouvriers du bidonville pour vaincre leur peur et se battre pour leurs droits. Des militantes et militants CFDT, le Front rouge, le comité français-immigrés, le PSU, le comité de soutien à la résistance palestinienne, etc.… les soutiennent dans une lutte que la circulaire Fontanet renvoyant à l’illégalité 80 % des travailleurs immigrés, a suscité dans de nombreuses villes de France. Avec une arme très vite mise en œuvre, la grève de la faim.

Avant d’en venir à cette arme, les acteurs de cette lutte sont confrontés à l’apathie et la peur de ces ouvriers, qui ont si peu… et craignent de perdre ce peu. Ils sont aussi travaillés par le Consulat de Tunisie, au besoin avec quelques gros bras qui les dissuade d’entrer dans cette lutte, arguant que les meneurs sont des opposants à Bourguiba deuxième manière. Face à l’absence de soutien de la mairie et la population de Feyzin, la grève de la faim, pratiquée pour les mêmes raisons à Valence en 1972 devient la seule solution pour mener le combat. C’est la cure de Vaise qui accueillera les grévistes. Quelques français participent à cette grève des travailleurs tunisiens. Les auteures tracent notamment le portrait de Marc Thivolle venu de sa fac lilloise rejoindre les grévistes. Il faut saluer le soutien du diocèse de l’époque, au travers notamment de la figure de Monseigneur Ancel et de nombreux prêtres qui feront sonner le tocsin dans leur clocher lors du 14 jour de la grève de la faim ! On peine à imaginer cela possible aujourd’hui… Des manifestations ponctuent la grève, quelques fois perturbées par des gros bras du consulat tunisien. Le vingtième jour, les grévistes sont amenés en brancard à la Préfecture qui finit par céder et délivrer aux 25 travailleurs tunisiens grévistes une carte provisoire de séjour permettant contrat d’embauche puis régularisation.

Avant d’en venir à cette arme, les acteurs de cette lutte sont confrontés à l’apathie et la peur de ces ouvriers, qui ont si peu… et craignent de perdre ce peu. Ils sont aussi travaillés par le Consulat de Tunisie, au besoin avec quelques gros bras qui les dissuade d’entrer dans cette lutte, arguant que les meneurs sont des opposants à Bourguiba deuxième manière. Face à l’absence de soutien de la mairie et la population de Feyzin, la grève de la faim, pratiquée pour les mêmes raisons à Valence en 1972 devient la seule solution pour mener le combat. C’est la cure de Vaise qui accueillera les grévistes. Quelques français participent à cette grève des travailleurs tunisiens. Les auteures tracent notamment le portrait de Marc Thivolle venu de sa fac lilloise rejoindre les grévistes. Il faut saluer le soutien du diocèse de l’époque, au travers notamment de la figure de Monseigneur Ancel et de nombreux prêtres qui feront sonner le tocsin dans leur clocher lors du 14 jour de la grève de la faim ! On peine à imaginer cela possible aujourd’hui… Des manifestations ponctuent la grève, quelques fois perturbées par des gros bras du consulat tunisien. Le vingtième jour, les grévistes sont amenés en brancard à la Préfecture qui finit par céder et délivrer aux 25 travailleurs tunisiens grévistes une carte provisoire de séjour permettant contrat d’embauche puis régularisation.

Ce combat-là est gagné, mais il sera suivi par bien d’autres. En particulier celui pour le libération des « 3 Mohamed » incarcérés en Tunisie où ils ont dû rentrer, leur titre de séjour n’ayant pas été renouvelé. Pendant 5 années leurs amis et amies de France oeuvreront pour leur libération qui intervient en 1980, où une grande fête les rassemble en Tunisie. C’est aussi Marc Thivolle qui est arrêté pour insoumission en 1975 et n’est libéré qu’après une nouvelle grève de la faim de 11 jours…

Ce livre raconte de façon très documentée et vivante ce combat qui fait émerger des personnalités exceptionnelles, et rappelle une époque de solidarité militants-travailleurs immigrés qui se poursuit aujourd’hui ponctuée d’épisodes emblématiques.

Valentine Boucq, la scénariste a puisé dans les souvenirs et les documents de sa grande tante Madeleine Delessert, militante investie dans cette action, qui malheureusement n’aura pas vu la sortie du livre.

Il faut saluer le beau dessin au crayon et aquarelles de teintes sourdes d’Amandine Wadre Puntous, les portraits très expressifs des protagonistes… Ce livre est un bel objet, et un hommage touchant à une palpitante aventure collective.

Il faut saluer le beau dessin au crayon et aquarelles de teintes sourdes d’Amandine Wadre Puntous, les portraits très expressifs des protagonistes… Ce livre est un bel objet, et un hommage touchant à une palpitante aventure collective.

La bande dessinée comme le film documentaire sont d’indispensables supports pour faire connaître ces aventures humaines, qu’on a tôt fait d’oublier. L’évolution depuis quelques années du roman graphique pour documenter des histoires vraies qui ponctuent notre vie sociale est à saluer, tant ils contribuent à une forme d’éducation populaire, un appel d’air indispensable à notre société.

Michel Wilson

« ROUGE » de Farid Bentoumi, film, 2021

Ce film mérite estime et considération par l’importance des sujets socio-politiques qu’il a le courage d’aborder et par la très grande qualité des acteurs qui incarnent ses principaux personnages : Sami Bouajila et Zita Hanrot jouant Slimane et Nour, un père et sa fille qui s’aiment et s’affrontent parce que leurs opinions sont inconciliables. Slimane est délégué syndical d’une important usine d’aluminium, il y fait entrer Nour comme infirmière du personnel et elle entend bientôt son rôle à un sens beaucoup plus large qu’il ne le souhaiterait. Il n’est d’ailleurs pas le seul à le regretter, on peut dire que dans l’usine, Nour fait l’unanimité contre elle, à cause des investigations auxquelles elle se livre sans modestie ni discrétion, mais avec le souci unique de mettre au jour certaines vérités qui ont été occultées jusque là.

Rouge, affiche

Farid Bentoumi n’a pas inventé les faits que Nour découvre, et qui concerne les dangers de la pollution générée par le traitement de l’aluminium (entre autres), ces boues rouges auxquelles le titre du film fait allusion et dont on a beaucoup parlé à propos d’une certaine usine de Gardanne près de Marseille, qui rejetait en toute impunité ses déchets toxiques dans la mer. Le phénomène est hélas trop fréquent pour ne pas avoir été déjà dénoncé, au cinéma la vaillante franc-tireuse qui ne se laisse pas intimider par les puissants pollueurs donne son titre au film connu de Steven Soderbergh, « Erin Brockovich », où elle est très joliment incarnée par Julia Roberts. Elle est le type même de ces militant(e)s qu’on désigne comme lanceurs d’alerte, expression récente qui désigne toute personne dénonçant à ses risques et périls des violations de l’éthique ou de la loi. Il semble que ce soit devenu une véritable profession dans les pays nordiques et anglo-saxons, mais Nour ne se voit pas comme telle, elle est plutôt une sorte de révoltée à la manière d’Antigone et comme pour cette dernière héroïne le contexte familial joue un rôle important, particulièrement tragique. Ses terribles découvertes l’obligent à douter de son père bien–aimé et même à le trahir lorsqu’il n’y a plus de doute sur le fait qu’il a menti ou couvert les mensonges des autres, tel est le système comme on dit, auquel il a accepté de participer. Elle n’a pas d’autre moyen de faire connaître la vérité que cette trahison, il lui faut choisir entre la vérité ou son père, telles sont les formes modernes de la tragédie qui en même temps vient de la plus profonde antiquité.

Farid Bentoumi reste un réalisateur modeste, mais le jeu de ses deux acteurs principaux, le père et la fille, est suffisamment expressif pour qu’on sente comment des situations actuelles parmi les plus banales sont susceptibles de broyer les individus, en leur imposant des choix quasi impossibles. Ce système, sans aucun doute, n’est autre que le capitalisme, mais le film choisit de ne pas le nommer, pour éviter un langage politique devenu trop banal et qui surtout est une sorte d’esquive, une désignation trop facile de l’ennemi à abattre. L’absence ou le non-recours à ce mot est d’autant plus remarquable de la part de Slimane qu’il est le délégué syndical en titre représentant tous les travailleurs de l’usine et que le mode d’explication marxiste a été longtemps la caractéristique de ce type d’emploi. Farid Bentoumi qui connaît bien la vie des entreprises, côté syndical, parce que sa famille s’y est trouvée longtemps impliquée, en souligne un aspect connu mais dont on n’a pas toujours mesuré pleinement l’importance : le langage et le concept de lutte des classes n’est plus de saison dans l’entreprise, celle qu’on voit fonctionner dans le film témoigne d’un parfait accord entre le délégué syndical et le patron du fait que l’un et l’autre et c’est de loin l’essentiel ont pour but de sauvegarder et de protéger par tous les moyens l’instrument de travail qui a déjà été menacé plusieurs fois de disparition. Ce changement des rôles et des relations dans l’entreprise met en déroute toutes les vieilles idées qu’on s’en fait et qui peut-être même se retrouvent encore dans un discours qu’une nouvelle génération ressent intuitivement comme usé voire flapi. Sur ce point Farid Bentoumi est certainement un informateur fiable et semble bien l’être aussi lorsqu’il s’agit de savoir quelle force active et tout à fait actuelle s’est désormais substituée à la routine du fonctionnement précédent.

Farid Bentoumi reste un réalisateur modeste, mais le jeu de ses deux acteurs principaux, le père et la fille, est suffisamment expressif pour qu’on sente comment des situations actuelles parmi les plus banales sont susceptibles de broyer les individus, en leur imposant des choix quasi impossibles. Ce système, sans aucun doute, n’est autre que le capitalisme, mais le film choisit de ne pas le nommer, pour éviter un langage politique devenu trop banal et qui surtout est une sorte d’esquive, une désignation trop facile de l’ennemi à abattre. L’absence ou le non-recours à ce mot est d’autant plus remarquable de la part de Slimane qu’il est le délégué syndical en titre représentant tous les travailleurs de l’usine et que le mode d’explication marxiste a été longtemps la caractéristique de ce type d’emploi. Farid Bentoumi qui connaît bien la vie des entreprises, côté syndical, parce que sa famille s’y est trouvée longtemps impliquée, en souligne un aspect connu mais dont on n’a pas toujours mesuré pleinement l’importance : le langage et le concept de lutte des classes n’est plus de saison dans l’entreprise, celle qu’on voit fonctionner dans le film témoigne d’un parfait accord entre le délégué syndical et le patron du fait que l’un et l’autre et c’est de loin l’essentiel ont pour but de sauvegarder et de protéger par tous les moyens l’instrument de travail qui a déjà été menacé plusieurs fois de disparition. Ce changement des rôles et des relations dans l’entreprise met en déroute toutes les vieilles idées qu’on s’en fait et qui peut-être même se retrouvent encore dans un discours qu’une nouvelle génération ressent intuitivement comme usé voire flapi. Sur ce point Farid Bentoumi est certainement un informateur fiable et semble bien l’être aussi lorsqu’il s’agit de savoir quelle force active et tout à fait actuelle s’est désormais substituée à la routine du fonctionnement précédent.

De cette force nouvelle deux femmes dans le film sont les représentantes, Nour elle-même évidemment parce qu’elle est sans concession et prête à payer le prix de ses actes —dont le plus élevé qui puisse être pour elle, c’est-à-dire la rupture du lien familial ; et une autre jeune femme, un peu plus âgée qu’elle semble-t-il, la journaliste Emma, qui a découvert les agissements dissimulés dont l’entreprise se rend coupable mais qui a besoin pour les dénoncer que quelqu’un lui en apporte la preuve. Elle aussi paie de sa personne en sorte qu’il serait injuste de la discréditer comme si elle était mue par la seule recherche d’un « scoop ». Néanmoins—car personne semble-t-il dans le fameux système, encore lui, ne peut échapper à sa part de responsabilité—c’est bien elle qui a entraîné Nour à prendre toujours plus de risques et à entrer dans l’illégalité. Mais d’un autre côté, comme la complexité des situations vécues est sans limite, il lui faut rejeter le terrorisme de militants extrémistes qu’on ne sait au juste comment qualifier, en tout cas prêts à mettre l’usine à feu et à sang sans le moindre souci des pertes en vies humaines. Ce qu’elle fait sans réserve, mais sans céder non plus aux arguments de ceux qui comme Slimane ont pour priorité absolue la sauvegarde de l’entreprise.

Le but de Farid Bentoumi n’est certainement pas de définir les positions de tel ou tel groupe relevant de l’écologie, contentons-nous de dire qu’il est du côté de la vérité et du respect de la vie humaine. Et on lui sait gré de ne pas donner à son film une fin qu’on pourrait dire à l’américaine, du genre où l’on voit, à la fin d’un procès, la bonne cause enfin reconnue ! Le réalisateur ne mange pas de ce pain-là, la tragédie et la souffrance sont ce qu’elles sont et nos pratiques actuelles les provoquent en nombre, visiblement ou pas.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Vendredi 1er octobre et samedi 2 octobre, à Lyon (Salons de l’Hôtel de Ville), Hommage à Michel Cornaton, avec une table ronde de samedi 2 sur Les camps de regroupement de la guerre d’Algérie. Films « A Mansourah tu nous as séparés » de Dorothée Myriam Kellou, et « Sur les traces des camps de regroupement » par Saïd Oulmi, en présence des réalisatrice et réalisateur, interventions de Fabien Sacriste, Kamel Kateb, Samia Henni, et Slimane Zeghidour.

- Mardi 5 octobre, à 19h30, à Ciné Duchère, débat animé par Michel Wilson autour du film ADN de Maïwenn , organisé par l’association AFFUTS qui rassemble des travailleurs sociaux

- Vendredi 15 octobre à 19h, rencontre de l’écrivain mauritanien Beyrouk, et son dernier livre « Parias » chez Sabine Weispieser éditrice, à la Bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Très intéressant comme article de la littérature francophone

Pingback: Omar Hallouche, de l’ouest algérien à l’immigration à Lyon – Coup de Soleil Sud

Pingback: Omar Hallouche, De Sebdou à la Croix-Rousse | Coup de Soleil