Lettre culturelle franco-maghrébine #59

ÉDITO

Ce mois-ci, La Lettre de Coup de soleil RA est heureuse d’annoncer un fait nouveau (sans être tout à fait exceptionnel !)Elle bénéficie de plusieurs participations qui sont évidemment autant d’enrichissements. Tahar Khalfoune s’y trouve présent sous la forme d’un entretien avec Benjamin Stora, ce qui nous a paru justifier un retour en arrière sur le travail mené par un autre historien de la Guerre d’Algérie et non des moindres, Mohammed Harbi.

Pour répondre à un souci de variété nous avons demandé à Nacer Hamzaoui de nous confier des propos qu’il a tenus très récemment dans ce qu’on pourrait appeler une « conférence-concert ». Et toujours pour bénéficier d’un apport dû à des circonstances récentes, la Lettre publie la présentation par Fafia Djardem de l’auteure Yamina Mechakra, qui a fait partie en ce dernier mois de septembre des nombreux apports de la semaine culturelle chaouïa.

La Lettre bénéficie aussi d’un apport extérieur considérable, celui de Christiane Achour à propos du très beau livre de Behja Traversac, « Algérie, ma déchirure, fragments de vie ».

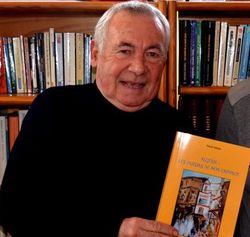

Autre livre mémoriel, , de Pierre Testud, qui a valu à l’auteur de dialoguer récemment avec Behja Traversac, « Algérie: les oursins de mon enfance », mêlant souvenirs anciens, récits historiques, et la chronique d’un retour au pays natal.

Enfin, grâce à Claude Bataillon, nous publions des propos (sur la Tunisie) qui ont été tenus au dernier Maghreb des livres, en dépit de la situation sanitaire de l’époque.

Nous sommes désolés de présenter le dernier roman du Mauritanien Beyrouk, « Parias » après son rapide passage par Lyon alors que nous aurions préféré le faire avant, mais il n’est évidemment pas trop tard pour le lire.

La place du cinéma est tenue brillamment par le film remarqué de Leïla Bouzid, au beau titre poétique « Une histoire d’amour et de désir ».

Denise Brahimi

« FRANCE ALGERIE L’HERITAGE COLONIAL », entretien avec Tahar Khalfoune et Benjamin Stora, Revue Études (revue de culture contemporaine), n° 4285, septembre 2021, pp. 19-33.

On ne peut avoir oublié un texte paru le 20 juin 2021 et connu sous le nom de « rapport Stora ». On le peut d’autant moins qu’il reste à tous ceux que cette question passionne un certain sentiment d’inachevé, du fait que le texte, consacré aux questions mémorielles litigieuses entre la France et l’Algérie, comporte une vingtaine de préconisations qui six mois plus tard n’ont pas toutes débouché sur des décisions ou des actions, même si le programme pratique proposé par le rapport Stora est en bonne voie. Cependant une raison bien plus profonde est à l’origine de ce sentiment et l’auteur du rapport y insiste : c’est une question complexe et épineuse qui ne peut se régler que dans le temps long même si provisoirement quelques « petites mesures symboliques » peuvent apporter de non moins petites améliorations. Les deux interlocuteurs de cet article ne faisant état d’aucun désaccord, il n’y a pas lieu de faire des différences entre eux —à l’égard des points les plus importants qui se dégagent de leur entretien.

Pour commencer concrètement, il semble impossible d’engager sérieusement le dialogue entre France et Algérie, alors que manque l’équivalent du rapport Stora pour ce deuxième pays. Ce serait, mais malheureusement on ne l’a pas ou pas encore, le rapport d’Abdelmajid Chikhi, directeur des archives algériennes mais surtout connu pour les avoir verrouillées jusque là. Donc la seule réaction officielle dont on dispose de manière significative (et encore ce n’est pas directement celle du Président) est une critique du rapport Stora du fait qu’il ne présente pas d’excuses pour les crimes coloniaux et n’exprime pas de repentance. Dont acte, cependant il n’y a rien dans cette critique du rapport qui permette d’apaiser et de rapprocher les deux peuples, ce qui reste le but de toute l’opération.

Pour commencer concrètement, il semble impossible d’engager sérieusement le dialogue entre France et Algérie, alors que manque l’équivalent du rapport Stora pour ce deuxième pays. Ce serait, mais malheureusement on ne l’a pas ou pas encore, le rapport d’Abdelmajid Chikhi, directeur des archives algériennes mais surtout connu pour les avoir verrouillées jusque là. Donc la seule réaction officielle dont on dispose de manière significative (et encore ce n’est pas directement celle du Président) est une critique du rapport Stora du fait qu’il ne présente pas d’excuses pour les crimes coloniaux et n’exprime pas de repentance. Dont acte, cependant il n’y a rien dans cette critique du rapport qui permette d’apaiser et de rapprocher les deux peuples, ce qui reste le but de toute l’opération.

Quelle serait d’après l’article publié par la revue « Etudes », la démarche qui permettrait d’avancer dans une analyse constructive de cette situation ? Elle serait forcément historique, en ce sens qu’il faut remonter à l’origine de la colonisation et ne pas prendre la Guerre d’Algérie comme premier commencement mais au contraire comme ultime aboutissement. Des imaginaires différents ont eu le temps de se constituer en 130 ans, pour reprendre les datations devenues traditionnelles et pourtant peu prises en compte dans leur durée. La France s’est habituée pendant tout ce temps à être un empire ou en tout cas à avoir un empire colonial. Les Algériens pendant ce même temps ont mesuré la perte de leur identité, qui commence par celle de leur nom véritable. Mais l’ignorance qui sévit de part et d’autre ne permet guère l’accès au temps long.

Cette ignorance fait que les nouvelles générations croient à une hostilité constante et radicale entre les deux pays, alors qu’il vaudrait mieux raconter l’histoire de négociations quasi constantes, commencées dès l’époque de l’Emir Abdelkader et menées ensuite pendant des décennies. Il faudrait pour cela rendre hommage aux représentants de la cause nationaliste algérienne, hommes éminents et trop oubliés aujourd’hui, et qui loin de vivre dans une culture de guerre essayaient d’obtenir de la France qu’elle applique dans ses relations avec l’Algérie ses propres valeurs humanistes.

Cette ignorance fait que les nouvelles générations croient à une hostilité constante et radicale entre les deux pays, alors qu’il vaudrait mieux raconter l’histoire de négociations quasi constantes, commencées dès l’époque de l’Emir Abdelkader et menées ensuite pendant des décennies. Il faudrait pour cela rendre hommage aux représentants de la cause nationaliste algérienne, hommes éminents et trop oubliés aujourd’hui, et qui loin de vivre dans une culture de guerre essayaient d’obtenir de la France qu’elle applique dans ses relations avec l’Algérie ses propres valeurs humanistes.

Les islamistes d’aujourd’hui sont bien loin d’être leurs héritiers, d’ailleurs leur discours se réfère rarement à la colonisation : ne les intéresse que l’affirmation incessante d’une opposition ouverte à tout ce qu’ils appellent l’Occident. On ne peut donc parler d’une continuité entre l’anticolonialisme des penseurs et des politiques d’époque coloniale (Algériens ou Français) et un certain islamisme venu d’ailleurs mais très répandu notamment dans les banlieues.

Denise Brahimi

« L’ALGERIE ET SON DESTIN: CROYANTS ET CITOYENS » de Mohamed Harbi, , 3e édition Bouchene, Paris, 2016, 180 pages.

Né le 16 juin 1933 à El-Harouch dans le Nord-Constantinois, Mohammed Harbi adhéra très jeune au PPA-MTLD puis au FLN. En 1954, il occupa le poste de secrétaire général de l’association des étudiants Nord-africains et devint en 1957 membre de la direction de la fédération de France du FLN. Désigné ensuite à diverses fonctions dont celle de directeur du cabinet civil de Krim Belkacem (1959-1960), d’expert aux accords d’Évian (1962), et de conseiller politique du Président Ben Bella à l’indépendance (1963-1965). Il s’opposa en juin 1965 au coup d’État du colonel Boumediene. Emprisonné sans jugement puis assigné à résidence surveillée entre 1965 et avril 1973, il s’évada et fut contraint à l’exil tant il était difficile pour lui et bien d’autres Algériens de vivre et de travailler en Algérie. Il est l’auteur de nombreux travaux sur l’histoire de l’Algérie coloniale et post-coloniale, et l’on peut citer, notamment : Aux origines du FLN le populisme révolutionnaire en Algérie (1975) ; Le FLN, mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir, 1945-1962, (1980) ; Les Archives de la révolution algérienne (1981)… Aujourd’hui il est l’un des plus illustres historiens de l’Algérie contemporaine.

Dans cet ouvrage l’Algérie et son destin croyants ou citoyens, Mohammed Harbi s’est livré à un exercice difficile, exigeant de lui d’être à la fois l’historien d’un passé relativement récent, lié au mouvement national (PPA-MTLD, FLN) et de son épilogue la guerre d’Algérie, et dans lesquels il était personnellement engagé. L’effort de distanciation requis par l’analyse et l’objectivité est d’autant plus difficile à mettre en œuvre que les réalités qu’il traite le serrent de très près. En historien avisé, Harbi est conscient de cette limite qu’il relève clairement dans un Avertissement en avant-propos lorsqu’il prévient que « ce livre n’est pas une autobiographie, mais un ouvrage de réflexion historique et politique » quand bien même il est parfois impliqué dans les événements qu’il analyse. Cette appréhension est réitérée plus loin dans l’introduction, même s’il la nuance, en citant opportunément Jacques Godechot qui avise que tout chercheur est « prisonnier de son groupe social, de son époque, souvent de son pays, de ses options idéologiques, religieuses et politiques ». Une autre difficulté, soulignée d’emblée par l’historien et qui rend malaisé l’examen critique de la période allant de 1965 jusqu’à la fin de la décennie 1970, s’attache à l’attrait qu’a exercé le régime du colonel Boumediene sur une grande partie de l’élite intellectuelle convaincue qu’il était porteur d’un grand dessein pour le pays : l’édification d’un État moderne et l’industrialisation du pays (p. 9).

Dans cet ouvrage l’Algérie et son destin croyants ou citoyens, Mohammed Harbi s’est livré à un exercice difficile, exigeant de lui d’être à la fois l’historien d’un passé relativement récent, lié au mouvement national (PPA-MTLD, FLN) et de son épilogue la guerre d’Algérie, et dans lesquels il était personnellement engagé. L’effort de distanciation requis par l’analyse et l’objectivité est d’autant plus difficile à mettre en œuvre que les réalités qu’il traite le serrent de très près. En historien avisé, Harbi est conscient de cette limite qu’il relève clairement dans un Avertissement en avant-propos lorsqu’il prévient que « ce livre n’est pas une autobiographie, mais un ouvrage de réflexion historique et politique » quand bien même il est parfois impliqué dans les événements qu’il analyse. Cette appréhension est réitérée plus loin dans l’introduction, même s’il la nuance, en citant opportunément Jacques Godechot qui avise que tout chercheur est « prisonnier de son groupe social, de son époque, souvent de son pays, de ses options idéologiques, religieuses et politiques ». Une autre difficulté, soulignée d’emblée par l’historien et qui rend malaisé l’examen critique de la période allant de 1965 jusqu’à la fin de la décennie 1970, s’attache à l’attrait qu’a exercé le régime du colonel Boumediene sur une grande partie de l’élite intellectuelle convaincue qu’il était porteur d’un grand dessein pour le pays : l’édification d’un État moderne et l’industrialisation du pays (p. 9).

Notons d’abord la justesse du choix du titre de l’ouvrage qui renvoie à une problématique d’autant plus pertinente qu’elle revêt aujourd’hui à plusieurs égards un caractère d’actualité. Au regard de ce que donne présentement à voir la société algérienne réislamisée selon la norme de l’islam salafiste, l’auteur s’est interrogé fort à propos sur la mission confiée au lendemain de l’indépendance aux institutions publiques et au premier rang l’école : sont-elles conçues pour former des citoyens libres dont les liens avec l’État sont juridico-politiques ou des croyants renvoyant à la notion de umma en contexte d’islam, c’est-à-dire à la communauté des croyants dont les liens son théologico-politiques ? Ce sont là deux conceptions distinctes du statut de l’individu dans le rapport à l’État en compétition depuis 1962, voire avant, qui sont la source des tensions permanentes entre deux processus contradictoires en cours de sécularisation et de réislamisation de la société et des institutions.

Cette nouvelle édition (3eme) de son ouvrage est structurée autour de six chapitres ; en plus de la table des matières et de l’introduction, il est rehaussé d’un avertissement en avant-propos , d’un index des noms propres, d’un épilogue, d’une étude de cas (le nationalisme populiste à Skikda) et d’une liste des sigles forts utiles. Harbi rappelle d’abord sa scolarité à El-Harouch au cours des années 1940, son engagement très jeune dans le mouvement national, puis son arrivée à Paris au début des années 1950 et son inscription en lettres à la Sorbonne. Ensuite, il pointe la difficulté de la connaissance historique de l’Algérie (Afrique du nord) qu’elle soit d’ailleurs contemporaine ou antérieure à l’islam, à cause, précise-t-il, de la mythologie islamique et le romantisme politique (p. 18). De même, il déplore l’improvisation qui a présidé au travail de caractérisation de l’identité nationale et de la nation dont la définition est largement inspirée de la conception des uléma, réduites aux liens ethniques et religieux (p. 24). L’auteur n’a pas manqué de revenir dans le 2eme chapitre sur les origines du FLN. Un thème d’autant plus intéressant qu’il est encore d’actualité et auquel il a consacré son premier ouvrage Aux origines du FLN. Il souligne, et la précision est de taille, que les héritiers des ulama avaient très tôt pris le contrôle de l’enseignement primaire et forgé une nouvelle version des origines de la révolution, en attribuant la paternité à l’association des ulama dont la figure de proue est Abdelhamid Ben Badis (p. 33). Or, précise-t-il, c’est bien l’ENA (1926-1937), le PPA (1937-1939) et le MTLD à leur tête Messali El Hadj, qui furent les artisans du nationalisme et du FLN.

Cette nouvelle édition (3eme) de son ouvrage est structurée autour de six chapitres ; en plus de la table des matières et de l’introduction, il est rehaussé d’un avertissement en avant-propos , d’un index des noms propres, d’un épilogue, d’une étude de cas (le nationalisme populiste à Skikda) et d’une liste des sigles forts utiles. Harbi rappelle d’abord sa scolarité à El-Harouch au cours des années 1940, son engagement très jeune dans le mouvement national, puis son arrivée à Paris au début des années 1950 et son inscription en lettres à la Sorbonne. Ensuite, il pointe la difficulté de la connaissance historique de l’Algérie (Afrique du nord) qu’elle soit d’ailleurs contemporaine ou antérieure à l’islam, à cause, précise-t-il, de la mythologie islamique et le romantisme politique (p. 18). De même, il déplore l’improvisation qui a présidé au travail de caractérisation de l’identité nationale et de la nation dont la définition est largement inspirée de la conception des uléma, réduites aux liens ethniques et religieux (p. 24). L’auteur n’a pas manqué de revenir dans le 2eme chapitre sur les origines du FLN. Un thème d’autant plus intéressant qu’il est encore d’actualité et auquel il a consacré son premier ouvrage Aux origines du FLN. Il souligne, et la précision est de taille, que les héritiers des ulama avaient très tôt pris le contrôle de l’enseignement primaire et forgé une nouvelle version des origines de la révolution, en attribuant la paternité à l’association des ulama dont la figure de proue est Abdelhamid Ben Badis (p. 33). Or, précise-t-il, c’est bien l’ENA (1926-1937), le PPA (1937-1939) et le MTLD à leur tête Messali El Hadj, qui furent les artisans du nationalisme et du FLN.

Le populisme constitue avec l’islam l’un des thèmes favoris de cet ouvrage. Le populisme, note-t-il, est fortement marqué par la figure de Messali El Hadj, incarnant un nationalisme populiste qui a sacralisé le peuple. Un nationalisme qui porte, cependant, la marque de sa dissidence avec le mouvement communiste dont l’influence se fera sentir dans l’organisation et l’orientation politique du PPA-MTLD, notamment à ses débuts. Le peuple est pensé non pas comme une construction historique, mais en tant que donné mythique. Les valeurs traditionnelles et la croyance en la supériorité spirituelle de l’islam sur la civilisation occidentale en sont exaltées (p. 48). Abordant la crise dite berbériste de 1949, l’historien rappelle son travail en amont de déconstruction de l’interprétation fournie par l’historiographie officielle. Pour lui, l’éruption du culturalisme berbère dans le contexte de la fin de la décennie 1940 au sein du MTLD est le produit de l’effet conjugué de plusieurs facteurs tenant tout à la fois au rejet du maraboutisme par les nouvelles élites, la réaction contre le mépris de l’immigration kabyle et de leur langue, l’incapacité du PPA-MTLD à concevoir une idéologie qui tienne compte de la diversité culturelle de l’Algérie et les attentes déçues de la mobilisation politique au cours des années 1945-1949 (p. 56).

Quelques années plus tard éclate le tonnerre dans un ciel pas tout à fait serein de la guerre d’Algérie le 1er novembre 1954. Une guerre préparée, notamment par la répression sanglante des manifestations du 8 mai 1945 dans l’Est du pays et la mise en place de l’organisation paramilitaire (OS) en mars 1947 au congrès du MTLD à Belcourt (Belouizdad). Le déclenchement de la guerre sonna le glas de la politique assimilationniste prônée par les uléma, les communistes et les libéraux promue par le projet Blum-Viollette en 1936. Désormais l’action politique a cédé le pas à la violence. Tout au long de la guerre l’autoritarisme dans la mobilisation des Algériens (p. 72), la fragmentation de l’autorité politique d’abord en zones puis en wilayas à partir du congrès de la Soummam d’août 1956 (p. 94) et le factionnalisme (p. 82) sont les éléments dominants du fonctionnement du FLN-ALN.

L’on apprend que la violence est omniprésente dans l’organisation de la résistance (p. 104), la compétition politique pour la prise de pouvoir central entre clans a dégénéré parfois dans certaines wilayas en luttes sanglantes (p. 116). La violence a dominé les rapports politiques aussi bien au cours qu’après la guerre et dont l’apogée est sans doute l’assassinat, d’un côté, de Ramdane Abane, l’une des plus hautes statures politiques du FLN, au Maroc en décembre 957. Et, de l’autre, la liquidation de centaines de jeunes cadres, ayant rejoint le FLN en mai 1956, au cours des purges des années 1957-1958, notamment dans les wilayas I, III et IV. C’est dans la wilaya III (Kabylie) précisément que le bilan des pertes en vie humaines est le plus lourd, les purges internes furent très meurtrières. Le colonel Amirouche et certains officiers de cette région étaient piégés par une opération très efficace d’infiltration et d’intoxication rondement menée par le colonel Godard et le capitaine Paul-Alain Léger des services des renseignements de l’armée coloniale.

Mais le mot d’ordre des activistes « d’abord l’action », fait remarquer l’auteur, s’est vite transformé « d’abord l’armée », et c’est ainsi que l’État en gestation à partir du congrès de la Soummam d’août 1956 s’est peu à peu privatisé et militarisé (p. 68). Bien souvent la violence est érigée en mode de règlement des conflits de pouvoir ; ainsi l’armée de l’extérieur s’est imposée dès 1962 au prix d’un conflit sanglant avec certaines wilayas de l’intérieur et de l’exclusion d’une grande partie des cadres de la résistance. L’absence d’un État articulé sur la société, édifié sur les principes bien connus de séparation des pouvoirs et d’État de droit est une constante de la vie politique algérienne depuis 1962.

Quelles que soient les critiques dont cet ouvrage est justiciable, l’on peut dire qu’il est une contribution majeure au débat non seulement sur le mouvement national et la guerre d’Algérie qui présente cette caractéristique d’inciter l’esprit des historiens, mais aussi sur l’Algérie post-indépendance en crise chronique.

T. Khalfoune

» LE CHAABI OU (MUSIQUE POPULAIRE) » selon les propos de Nacer Hamzaoui

Coup de soleil Aura a la chance de compter parmi ses membres un spécialiste de la musique dite chaâbi, qui ne se veut ni historien du genre ni musicologue mais explique, et c’est évidemment le fait important, qu’il est artiste lui-même par tradition et transmission familiales : il a reçu cette musique en héritage de son père, quitte à l’enrichir de son expérience personnelle, au sein du groupe qu’il a créé et qui porte le nom de « Nouiba »,  la petite nouba. Les propos que nous avons recueillis de Nacer Hamzaoui lui-même sont issus de ceux qu’il a tenus récemment dans une conférence donnée au Rize de Villeurbanne (le 23 septembre 2021), et tous ceux qui ont envie de l’entendre se réjouiront d’apprendre que l’Opéra de Lyon a prévu une séance le 22 décembre de cette année.

la petite nouba. Les propos que nous avons recueillis de Nacer Hamzaoui lui-même sont issus de ceux qu’il a tenus récemment dans une conférence donnée au Rize de Villeurbanne (le 23 septembre 2021), et tous ceux qui ont envie de l’entendre se réjouiront d’apprendre que l’Opéra de Lyon a prévu une séance le 22 décembre de cette année.

Malgré l’absence d’accompagnement ou d’illustration musicale, nous sommes convaincus que les lecteurs de La Lettre seront ravis d’en savoir un peu plus sur ce genre musical dit populaire, ce qui ne réduit en rien sa complexité. Ajoutons que Nacer notre informateur parle principalement du chaâbi algérien étant lui-même issu de la Casbah d’Alger mais qu’il n’ignore pas pour autant le chaâbi marocain, les différences entre les deux types nationaux étant de plusieurs genres, les instruments, les concerts (les circonstances, le nombre des participants etc.)

Une des questions les plus passionnantes concerne l’origine de la musique chaâbi et son développement, relativement récent, à partir de la musique appelée du moins en Occident, « arabo-andalouse » (au Maghreb, on se contente de dire « andalouse »). C’est cette dernière que Nacer Hamzaoui présente dans le cadre qui fut le sien, c’est-à-dire dans les trois grandes capitales d’Al-Andalous, Grenade, Cordoue et Séville. Elle s’y est développée principalement grâce à la venue et à l’influence exercée par le célèbre Zyriab, d’origine arabe ou plutôt persane et venu de Baghdad en 822, non sans faire un petit séjour à Kairouan au cours du trajet qui l’amena jusqu’à Al-Andalous —où il meurt à Cordoue, en 857. Zyriab et son apport musical sont restés célèbres, il imposa le oud comme instrument majeur de la musique arabo-andalouse et la nouba comme forme musicale très codifiée : il serait à l’origine du système des 24 noubas, une pour chaque heure de la journée dit-on, mais il existe des noubas si longues et si développées qu’il ne serait pas question de les jouer en une heure !

Quoi qu’il en soit, Zyriab est célèbre aussi parce qu’il est devenu le symbole du rôle joué par la musique aux plus beaux siècles d’Al-Andalous, comme facteur d’entente entre les groupes ethniques et religieux qui y coexistaient.

Au moment de la Reconquista ou reprise en main du pays par la monarchie catholique (1492) la musique arabo-judéo-berbère qui s’épanouissait depuis des siècles a fait retour vers le Maghreb, sans doute de manière beaucoup plus souple que celle qu’on évoque traditionnellement, mettant Tlemcen sous l’influence de Grenade (d’où le genre dit « Gharnati »), Alger sous celle de Cordoue, et Constantine sous celle de Séville. L’histoire de cette transmission demanderait sans doute à être étudiée et analysée plus finement, en tout cas ce qui est important est de comprendre que le Chaâbi s’est développé à partir de la musique arabo-andalouse, mais avec de nombreux amalgames.

Donc si l’on veut dénombrer ce que le chaâbi met en contact et qui fait sa richesse, il faut inventorier cette diversité.

On y trouve le « Medh », poème sacré chanté dans divers lieux saints et dans un esprit religieux, le « Melhoune » récit chanté qui consiste à raconter une histoire pleine d’anecdotes et tout à fait profane, et pour parler du chaâbi algérien, la présence importante du chant kabyle accompagné de percussions, surtout lorsque l’exode rural résultant de la colonisation amène beaucoup de Kabyles à se regrouper dans la Casbah.

En fait, la première école de Chaâbi ouvre à Alger en 1948 et c’est seulement après l’indépendance que ce genre musical sera reconnu officiellement. L’histoire du Chaâbi, notamment comme émanation des milieux populaires, explique qu’on puisse y trouver des mots autres qu’arabes et d’origines variées, arabo-berbères, français ou turcs.

Comme nombre de gens le savent, le genre évolue aussi sous l’influence d’hommes de talents voire de génies, dont le nom le plus connu est sans doute M’hamed El Anka, prenant lui-même le relais de Cheikh El Nador, dès le moment où il quitte l’école pour travailler à l’âge de 11ans. On lui doit l’invention d’un instrument, le mandole, en collaboration avec un luthier italien. Quoi qu’il en soit, il reste associé au milieu populaire de la casbah, qui elle-même est devenue un lieu mythique associé à l’indépendance de l’Algérie, tant il est vrai que les militants du FLN y ont trouvé un refuge précieux pendant  les années de guerre. M’hamed El Anka, lui, meurt en 1978 à Alger.

les années de guerre. M’hamed El Anka, lui, meurt en 1978 à Alger.

S’il est vrai que ce très grand musicien reste inévitablement associé au chaâbi, Nacer Hamzaoui rappelle quelques grands noms qui se sont illustrés dans ce genre musical, par exemple celui de Amar Ezzahi mort en 2016 ou celui de Dahmane El Harrachi qui a beaucoup vécu en France, où il est mort en 1980, non sans avoir écrit plus de 5OO chansons. De toute façon, il paraît évident que le genre continue à évoluer et ce d’autant plus qu’il ne reste pas étranger aux grands événements politiques. On pourrait certainement parler de ses liens avec le récent hirak, dont on sait déjà qu’ils existent et qu’ils sont importants. Le chaâbi n’est pas un genre historique fixé par la tradition, il est au contraire au cœur de l’actualité.

Denise Brahimi

(d’après Nacer Hamzaoui)

Semaine culturelle chaouïa à Lyon (septembre 2021 ) : la résistance des femmes, Yamina Mechakra, par Fafia Djardem

Alors que durant la guerre les femmes algériennes se sont engagées de façon importante dans la résistance au colonialisme, après l’indépendance elles ont été rares à accéder à des postes de responsabilité dans les instances du parti comme dans les syndicats. Pour de nombreux nationalistes les femmes ont été acceptées sur le terrain que pour un temps déterminé, c’était un pacte momentané, fondé sur la supposition tacite que « l’ordre naturel » devait être restauré dès l’indépendance gagnée.

À l’indépendance et durant près de trois décennies, cette participation des femmes dans la résistance a fait l’objet d’un déni et d’une amnésie ; il y a eu peu d’écrits sur ce sujet.

À l’indépendance et durant près de trois décennies, cette participation des femmes dans la résistance a fait l’objet d’un déni et d’une amnésie ; il y a eu peu d’écrits sur ce sujet.

La table ronde du 07 septembre 2021, qui a eu lieu à Lyon, à l’opéra underground en présence de Denise Brahimi et Salah Guemriche, avait comme projet de revenir sur cette part occultée de l’histoire officielle algérienne : plusieurs figures ont été évoquées dont celle de l’écrivaine Yamina Mechakra, qui a marqué la scène littéraire algérienne, encore quasi méconnue du grand public aujourd’hui.

1979, qui est l’année de la publication de son premier livre: la grotte éclatée, est une époque de désenchantement en Algérie, l’indépendance n’ayant pas donné lieu aux aspirations populaires de liberté et d’épanouissement. C’est l’avènement de l’islamisme.

Yamina Mechakra est la première écrivaine qui transgresse l’usage, habituellement réservé aux hommes, de pouvoir tenir un discours et d’écrire sur la guerre d’Algérie. Elle entreprend d’interroger son passé et son identité, en tant qu’ancienne colonisée mais aussi en tant que femme.

Yamina Mechakra est la première écrivaine qui transgresse l’usage, habituellement réservé aux hommes, de pouvoir tenir un discours et d’écrire sur la guerre d’Algérie. Elle entreprend d’interroger son passé et son identité, en tant qu’ancienne colonisée mais aussi en tant que femme.

Pour cela elle se libère des « dictées idéologiques » imposées par le pouvoir politique en place et dissocie ses écrits des références ressassées par l’histoire officielle.

Yamina Mechakra avait 13 ans en 1962, elle a vécu la guerre en tant qu’enfant et en a gardé des images :

Elle voit son père emmené plusieurs fois par l’armée française pour être emprisonné et prend ainsi conscience très tôt de l’occupation coloniale. Elle note ses impressions dans un journal commencé à l’âge de 6 ans.

Une scène d’horreur l’a marquée à jamais : elle est en train d’écrire dans le grenier de la maison familiale où elle a l’habitude de s’isoler quand d’une lucarne elle voit un camion de l’armée française s’arrêter sur la place du village et des soldats en descendre. Ils enlèvent la bâche arrière du véhicule et déversent leur cargaison de corps de maquisards déchiquetés.

Meurtrie, elle consigne et dessine cette vision dans son journal.

Les scènes de sang et de corps déchiquetés, traces de ce traumatisme, sont présentes dans La grotte éclatée où Yamina Mechakra opère une rupture puisque l’héroïne est une femme, une maquisarde. Elle rompt ainsi avec l’idée que seuls les hommes se sont sacrifiés durant la guerre. Cette maquisarde, sans nom et sans visage, a la peau rêche et des traits durs. Elle n’a pas les traits attendus que le récit national continue de véhiculer à propos des maquisardes.

Les scènes de sang et de corps déchiquetés, traces de ce traumatisme, sont présentes dans La grotte éclatée où Yamina Mechakra opère une rupture puisque l’héroïne est une femme, une maquisarde. Elle rompt ainsi avec l’idée que seuls les hommes se sont sacrifiés durant la guerre. Cette maquisarde, sans nom et sans visage, a la peau rêche et des traits durs. Elle n’a pas les traits attendus que le récit national continue de véhiculer à propos des maquisardes.

À travers cette voix, le lecteur accède à la vie dans la grotte « qui est la grotte de la résistance armée de 1955 à 1962(mais qui) s’enracine dans le passé historique profond de toutes les résistances à l’occupant », progressivement elle devient lieu-cimetière pour les soldats blessés ou déjà morts. La mort rode et une odeur pestilentielle de chairs putrides circule. Elle est le témoin des conséquences de cette guerre commencée en novembre 54, qui est le titre du premier chapitre. De manière moins visible à travers cette voix, Yamina Mechakra dit aussi la réalité patriarcale qui prévaut dans le contexte de cette guerre.

Yamina Mechakra rompt aussi avec l’écriture classique narrative. Le texte débute par un style en prose entrecoupé aussitôt par des passages poétiques.

La prose raconte et décrit la guerre de manière descriptive, la poésie souligne et met l’accent sur les processus de deuil et entre deux, des temps de pause, de silence, des blancs qui pour Yamina Mechakra permettent « de reprendre le souffle. J’écris et je laisse à l’autre, au lecteur un moment de réflexion, de paix aussi ».

Les ruptures contribuent à exprimer textuellement le choc émotionnel produit par la guerre. Ce style est une nouveauté dans la littérature, que Kateb Yacine qualifiera de « long poème en prose ». Kateb Yacine, qu’elle appelait l’ancêtre, a écrit la préface de ce roman intitulé « Les enfants de la Kahina. À son propos il écrit « Car, à l’heure actuelle, dans notre pays, une femme qui écrit vaut son pesant de poudre ».

L’éclatement de la grotte a lieu à la fin du texte. La maquisarde qui a été transféré dans un hôpital tunisien, est restée en vie, mutilée d’un bras. Son fils a été brûlé au napalm, ses compagnons sont morts. Un temps elle est sauvée par le délire. Puis perdue et confuse, elle est rapatriée avec d’autres réfugiés en Algérie, à Arris. Elle vit sur sa terre mais mutilée.

Yamina Mechakra est décédée le 19 mai 2013 à Alger. Elle est morte, un peu oubliée, dans un logement de fonction de l’hôpital de Hussein Day où elle était psychiatre.

Fafia Djardem

« ALGERIE, MA DECHIRURE, FRAGMENTS DE VIE » de Behja Traversac, , Aquarelles Catherine Rossi, Montpellier, éd. Chèvrefeuille étoilée, 2021, 186 p.

Behja Traversac est née à Maghnia en Algérie et est venue vivre en France dans les années 90. Algérie, ma déchirure – Fragments de vie qu’elle vient d’éditer en juin 2021 choisit deux mots clefs : déchirure et fragments. L’autobiographe opte pour des moments et des personnages emblématiques et récuse la qualification d’autobiographie, présentant ses textes comme « passerelle entre passé et présent ».

Behja Traversac est née à Maghnia en Algérie et est venue vivre en France dans les années 90. Algérie, ma déchirure – Fragments de vie qu’elle vient d’éditer en juin 2021 choisit deux mots clefs : déchirure et fragments. L’autobiographe opte pour des moments et des personnages emblématiques et récuse la qualification d’autobiographie, présentant ses textes comme « passerelle entre passé et présent ».

Dans son ouverture, elle met de l’ordre dans cette « mosaïque » en indiquant les temps forts choisis. Les lieux tout d’abord. La ville d’Alger : « Alger ma déchirure » reprend le titre de l’ensemble. Elle dédie à cette ville un véritable hymne pour dire son attachement et sa fascination en évoquant les éléments naturels, plantes et parfums, perspectives et joyaux ; par son Histoire aussi, de la Phénicie à la France ; comme lieu de demeures ancestrales auxquelles elle est attachée, s’opposant au nomadisme de la mère. Elle y rappelle les héroïnes de la guerre de libération ainsi que les hommes qui l’ont habitée et l’ont rendue célèbre. Cet hymne au lyrisme soutenu s’exprime par une prose poétique qui dit bien une déchirure jamais cicatrisée. Après Alger, la ville d’Oujda et son école primaire ; puis Portsay, ville côtière, « la part heureuse » de sa mémoire avec ses étés fabuleux et les êtres qu’elle a alors côtoyés. Se rattachant aux villes, la maison d’enfance sous le titre révélateur, « La dépossession ».

Viennent ensuite les personnes racontées comme des personnages de roman : la mère, celle qui a su dire non ; le père qui « s’est accompli » (expression, et-twafa, « il a accompli sa mission sur terre ») ; sa sœur, Safiya ; enfin une lettre de son mari, René-Paul, écrite dans les années 70, affirmant son attachement pour l’Algérie.

Les treize textes réunis sont entrecoupés de poèmes pour dire la permanence et le temps. Plus que poèmes, ils sont une écriture de l’introspection qui oblige à entrer dans une autre lecture que la recherche de l’anecdotique.

On trouve enfin, au fil des pages quatre textes, écrits antérieurement ou publiés dans des collectifs dont « Graffitis » ou « L’enfant innommé » : ce dernier, texte particulièrement réussi, écrit le destin d’un enfant sans père qu’on a affublé de l’acronyme infâme, SNP et qui, malgré l’amour de sa grand-mère, ne réussit pas à surmonter l’exclusion.

On trouve enfin, au fil des pages quatre textes, écrits antérieurement ou publiés dans des collectifs dont « Graffitis » ou « L’enfant innommé » : ce dernier, texte particulièrement réussi, écrit le destin d’un enfant sans père qu’on a affublé de l’acronyme infâme, SNP et qui, malgré l’amour de sa grand-mère, ne réussit pas à surmonter l’exclusion.

Le treizième texte, « Exil », écrit après l’installation en France, exprime avec force les incertitudes et les inconnues de l’exil.

Ce livre a une facture très soignée due aux éditions Chèvre-feuille étoilées de Montpellier, rehaussé par les 22 aquarelles de Catherine Rossi qui jalonnent les textes et font de ce livre une rêverie sur les lieux connus ou découverts et dont la couverture donne une idée. Le bleu y domine, comme une couleur d’une Algérie heureuse, en contrepoint de la « déchirure » qu’affiche le titre. Par ailleurs, les textes sont introduits par une remarquable préface signée de l’écriture talentueuse de Denise Brahimi

Behja Traversac a fait des choix dans son parcours de vie. Elle a souvent modulé le « je » du récit singulier, par le « nous » du récit épique. Elle a passé sous silence de nombreux épisodes par choix personnel. Peut-être poursuivra-t-elle cette écriture de la mémoire dans un autre livre…

Christiane Chaulet Achour

« ALGERIE : LES OURSINS DE MON ENFANCE » de Pierre Testud (Editions dAlbret 2019)

C’est un livre original que cet ouvrage de Pierre Testud, rassemblant souvenirs autobiographiques lointains de son village de Novi, aujourd’hui Sidi Ghiles, proche de Cherchell, le récit de retrouvailles récentes avec ses condisciples de l’école communale, et des notices historiques sur certains des événements qui jalonnent l’histoire de l’Algérie. Un vagabondage entre histoire et mémoire, qui rend au passage hommage à des personnages incarnant tous des figures de résistants, de la Kahéna, à Abd el Kader, d’Abane Ramdane à l’aspirant Maillot, Maurice Audin et Henri Alleg et bien d’autres, moins connus, mais tout aussi admirables.

J’informe nos lecteurs et lectrices que le rédacteur de ces lignes se sent particulièrement concerné par ce livre, ayant le même âge que son auteur, et surtout partageant avec lui des ancêtres arrivés en 1848, sur le même bateau L’Albatros, pour créer ce village de Novi. Ce village, lui aussi l’a redécouvert en même temps que le mausolée de Sidi Sémiane et les potières chenouies grâce à cet ami commun, Paul Faizant, un de ces rares pieds-noirs (lui se dit le dernier des Mohicans, autre peuple amérindien), resté en Algérie, et habitant Sidi Ghilès. Qu’on lui pardonne à l’avance une lecture légèrement subjective sur des éléments d’une mémoire commune.

J’informe nos lecteurs et lectrices que le rédacteur de ces lignes se sent particulièrement concerné par ce livre, ayant le même âge que son auteur, et surtout partageant avec lui des ancêtres arrivés en 1848, sur le même bateau L’Albatros, pour créer ce village de Novi. Ce village, lui aussi l’a redécouvert en même temps que le mausolée de Sidi Sémiane et les potières chenouies grâce à cet ami commun, Paul Faizant, un de ces rares pieds-noirs (lui se dit le dernier des Mohicans, autre peuple amérindien), resté en Algérie, et habitant Sidi Ghilès. Qu’on lui pardonne à l’avance une lecture légèrement subjective sur des éléments d’une mémoire commune.

Place donc à cette errance entre la joie des retrouvailles des anciens de l’école et les souvenirs partagés, les bêtises faites ensemble, l’hommage aux instituteurs qui ont construit chez tous un socle de valeurs et de connaissances partagées. Ils nous font la surprise d’entonner ensemble le « Chant des Africains », ce chant militaire qui a traversé les deux guerres et dont se sont emparés les pieds noirs à l’approche de l’indépendance, et même l’extrême droite par la suite… Les souvenirs intimes des douceurs familiales s’entremêlent aux angoisses que très vite « les évènements » qui prennent très tôt ici les aspects d’une guerre réelle, avec camp militaire, village de regroupement, barbelés et embuscades. C’est que cette terre qui a vu s’affronter les tribus fidèles à Abd el Kader aux troupes de Saint-Arnaud de sinistre mémoire, est un territoire de résistants.

Le souvenir du déclenchement de l’insurrection algérienne dans les Aurès donne l’occasion à l’auteur d’une promenade dans l’histoire des chaouias où l’on retrouve la Kahena, mais aussi Germaine Tillion et Albert Camus. Ainsi va ce livre, décrivant avec verve aussi bien les petits moments de la vie villageoise de Novi que des moments historiques plus ou moins importants, auquel Pierre Testud donne l’impression d’avoir participé, sans se préoccuper de leur chronologie, mais construisant de manière implicite l’argumentaire d’une fin inéluctable du système colonial. L’argumentaire à dire le vrai commence dès la description de la conquête, avec des citations précises et sans appel : « Nous avons débordé en barbarie les barbares que nous venions civiliser » écrit le rapporteur d’une commission parlementaire, missionnée dès cette époque… Atteintes aux biens, aux édifices religieux et accaparement des revenus des associations charitables… Une guerre sans merci qui en 40 ans fit disparaître près du tiers de la population d’Algérie. Certains des premiers témoins français admirent la richesse de la Mitidja, le niveau d’éducation des enfants, mais les Clauzel, Bugeaud, Saint Arnaud sont là, et ils l’écrivent, pour détruire, tuer, prendre possession… Ces informations parsèment le récit de la visite au mausolée de Sidi Semiane, dans les montagnes qui dominent Sidi Ghilès, et à la potière Yamna, à qui nous avons eu le bonheur d’acheter quelques créations… Ces lieux sont riches d’une pratique religieuse soufie mais portent aussi de la mémoire des djounoud tués dans de rudes combats pendant la guerre d’Algérie, les bombardements au napalm, dans des zones vidées de leurs habitants déplacés dans le camp de regroupement de Hamdania, notamment, devenu un gros village. Ceci rappelle les horreurs faites aux mêmes endroits un peu avant l’arrivée des colons de Novi… permettant l’accaparement des centaines d’hectares ayant permis cette implantation.

L’auteur se fait de nouveau historien pour relater l’entrée dans la guerre, le congrès de le Soummam, l’assassinat d’Abane Ramdane, passant d’anecdotes en analyses historiques éclairantes. Pour visiter Cherchell il alterne entre la posture d’un guide touristique inspiré, qui n’oublie pas un hommage à la dame de Cherchell, Assia Djebar, et celle du chroniqueur les anecdotes familiales, des frasques de son père ou des copains du collège.

L’auteur se fait de nouveau historien pour relater l’entrée dans la guerre, le congrès de le Soummam, l’assassinat d’Abane Ramdane, passant d’anecdotes en analyses historiques éclairantes. Pour visiter Cherchell il alterne entre la posture d’un guide touristique inspiré, qui n’oublie pas un hommage à la dame de Cherchell, Assia Djebar, et celle du chroniqueur les anecdotes familiales, des frasques de son père ou des copains du collège.

Une visite à Alger nous fait naviguer dans le quartier où l’auteur de cette chronique a passé son enfance… C’est l’occasion pour Pierre Testud de relater le « Je vous ai compris » de de Gaulle en 1958, le 26 mars 1962, et aussi les souvenir des blagues en pataouète ou la déclamation de la parodie du Cid par l’oncle Robert. Puis devant le domaine de La Trappe, c’est l’évocation du symbole du colonat, Borgeaud qui a neutralisé toute chance d’une sortie honorable du conflit algérien.

Ce qui apportera sa part de malheurs au village de Novi, avec les assassinats de petits agriculteurs, l’exode forcé des habitants des villages de montagne regroupés pour « vider le bocal pour asphyxier le poisson », principe de la contre guerre révolutionnaire.

L’auteur entre ensuite dans des évocations très documentées du début de la bataille d’Alger, des arrestations et de la torture des militants communistes Maurice Audin, Henri Alleg, de l’exécution de Fernand Iveton, sans passer sous silence les attentats du centre ville d’Alger, et les morts et les blessés qui en résultent. 222 prisonniers politiques seront exécutés… Autre acte de militantisme désespéré, celui de l’aspirant Maillot tué dans l’Ouarsenis où il avait brièvement créé un maquis. Mort à ses côtés Maurice Laban, un ancien des Brigades internationales. Pour eux le conflit de loyauté les avaient amenés à choisir l’Algérie, leur terre natale…

Le « remake » de la photo de classe de 1956, soixante ans après est l’occasion, pour finir, de décrire le départ précipité des Français de Novi au grand désarroi de leurs amis algériens.

Ce livre est un témoignage de l’attachement puissant, malgré les épouvantables injustices de l’histoire coloniale, entre les personnes riches d’un terroir partagé. « Bienvenue dans votre pays, monsieur !» dit à Pierre le policier de l’aéroport. Ce même accueil généreux, nous sommes nombreux, européens d’Algérie à l’avoir reçu lors de retours au pays natal.

Michel Wilson

« TUNISIE 10 ANS APRES » (transmis par Claude Bataillon)

Avec Olivier Piot, journaliste (Monde diplomatique etc. ; durablement en Tunisie en 2011, puis séjours courts plusieurs fois par an), à la fois modérateur et intervenant dans cette réunion.

Hella Feki, romancière (Noces de Jasmin, livre en compétition pour le prix « Coup de cœur de Coup de soleil 2022) , formatrice d’enseignants de la langue française (Madagascar actuellement)

Saber Mansouri, romancier (Sept morts audacieux et un poète assis, Ed. Elyzad), Tunisien vivant en France

Hatem Nafti, ingénieur, essayiste, politologue, Tunisien vivant en France (« Tunisie, dessine-moi une révolution » (L’Harmattan, 2015) et « De la révolution à la restauration, où va la Tunisie? Riveneuve 2019)

Qu’ils aient vécu la Tunisie de 2010-2011 « en direct » ou qu’ils aient suivi l’événement de plus loin, tous quatre s’interrogent sur cette décennie d’évolution de la société tunisienne. Plusieurs insistent sur ce que peut signifier une décennie dans l’histoire : dans la France révolutionnaire, on était allé d’une royauté à un empire en passant par des républiques, en faite six régime politique successifs. La Tunisie a connu 12 gouvernements en dix ans, cinq ministres de la santé pendant la pandémie. Mais c’est la seule transition démocratique réellement advenue dans le monde arabe.

Certes les Tunisiens ont vécu dans une crise de société, d’économie, de politique, mais ils ont appris à revendiquer un droit à la démocratie qui ne cesse d’exploser. Dans leurs livres, nos quatre écrivains créent des personnages qui incarnent cette incertitude qui règne dans la société, qu’ils soient acteurs politiques ou personnages de fiction.

Transition, réactions, restauration ? Révolution inachevée, apprentissage de la liberté ? Après le moment révolutionnaire vécu comme une page blanche, des alliances politiques instables se sont nouées et dénouées entre nouveaux leaders, islamiste et cadres de l’ancien régime.

Le panorama actuel est celui d’une classe politique occupée à régler ses comptes sans guère gérer le pays, avec une troïka paralysante, symbolisée par trois palais : la présidence de l’assemblée (Bardo), le premier ministre sans gouvernement (la Casbah), la présidence de la république (Carthage).

Les causes d’une possible explosion renouvelée sont palpables, mais le système s’est diversifié, sans que la police cesse d’être au cœur de celui-ci, mais avec en plus une armée qui a pris de l’importance et s’est professionnalisée.

« La Tunisie peut à nouveau inventer et nous surprendre ». Mais elle dépend largement de ses voisins.

« PARIAS » de Beyrouk, roman, Sabine Wespieser éditeur, 2021

Beyrouk est un écrivain mauritanien que La Lettre de Coup de Soleil a déjà présenté (élogieusement) à ses lecteurs grâce au travail des éditions Elyzad de Tunis. La problématique principale de cet auteur s’explique par la position historique et sociologique de son pays la Mauritanie, qui est l’exemple même d’une division à ce jour insurmontable entre tout ce qui reste d’un mode de vie passé mais pas encore lointain et tout ce qui en constitue les aspects modernes ou contemporains sans parler de tout ce qu’on peut voir advenir de manière inéluctable.

Beyrouk est un écrivain mauritanien que La Lettre de Coup de Soleil a déjà présenté (élogieusement) à ses lecteurs grâce au travail des éditions Elyzad de Tunis. La problématique principale de cet auteur s’explique par la position historique et sociologique de son pays la Mauritanie, qui est l’exemple même d’une division à ce jour insurmontable entre tout ce qui reste d’un mode de vie passé mais pas encore lointain et tout ce qui en constitue les aspects modernes ou contemporains sans parler de tout ce qu’on peut voir advenir de manière inéluctable.

Le passé est celui d’un pays largement désertique, parcouru par des nomades chameliers qui ont gardé jusqu’à aujourd’hui un mode de vie séculaire, à tous égards c’est-à-dire aussi bien dans ses aspects matériels que dans sa mentalité. Là où il y a encore des nomades, ils sont attachés à leur vie ancienne. Mais beaucoup sont déjà partis, pour des raisons diverses : il leur faut aller ailleurs, par exemple là où ils peuvent travailler dans des mines, pour gagner un peu d’argent, alors que la vie nomade n’en comporte aucun et ignorait son usage depuis les temps les plus anciens. Il est certain aussi, et Beyrouk le montre bien, que le mode de vie des nomades est très rude, et pour certaines femmes qui ont le goût du confort, sinon du luxe et du raffinement, il est extrêmement difficile à supporter. C’est le cas de la jeune femme, coquette et légère ou vénale, mariée très jeune au personnage appelé dans le livre « le père » alors qu’il est loin d’être un homme âgé. Mais cette dénomination est destinée à créer une alternance avec le deuxième personnage qu’on entend dans le roman et qui lui est appelé « le fils » ; il a moins d’une dizaine d’années et il est le fils de la jeune femme dont on comprend vite lorsque l’histoire commence, qu’elle est morte et enterrée : c’est le cas de le dire puisque le fils ne rêve que d’aller la voir au cimetière et n’y parvient pas. Il est d’ailleurs tout aussi privé de son père qui est vivant mais prisonnier.

Sans raconter ce qui s’est passé auparavant et qui est cause de cet état de fait évidemment désastreux, le roman permet au lecteur de comprendre à mots couverts et progressivement ce qui s’est passé, et que l’enfant trop jeune ne sait pas encore (mais on devine que le jour viendra où il le saura) : revenant un jour épuisé de son lieu de travail en pays lointain, le père n’a pas supporté de trouver sa femme entourée d’hommes nombreux, manifestement généreux avec elle et lui offrant tout ce que son très pauvre mari est incapable de lui donner pour la satisfaire. La vie nomade qui à l’origine est celle du père est rejetée par sa femme comme inférieure et méprisable, rejetée aussi par le frère de sa femme qui exprime avec violence et dégoût qu’elle n’aurait jamais dû épouser un tel homme ; pour la même raison, il rejette le fils, qui a été recueilli au moins provisoirement par un ami du père, pauvre comme lui voire misérable mais pourtant un homme bon.

Les quelques péripéties d’ailleurs peu nombreuses qui constituent cette histoire donnent le sentiment qu’elle est sans issue et que la société dans laquelle elle se passe ne laisse place à aucune bonne solution. Quand le garçon vit en ville, chez l’ami de son père et avec les enfants de celui-ci, il partage un quotidien très pauvre et très dégradé qui est celui des mauvais quartiers urbains, où les enfants apprennent très vite à voler et se battre pour survivre ; bien peu semble-t-il parviennent grâce à l’école à se forger un meilleur destin.

Les quelques péripéties d’ailleurs peu nombreuses qui constituent cette histoire donnent le sentiment qu’elle est sans issue et que la société dans laquelle elle se passe ne laisse place à aucune bonne solution. Quand le garçon vit en ville, chez l’ami de son père et avec les enfants de celui-ci, il partage un quotidien très pauvre et très dégradé qui est celui des mauvais quartiers urbains, où les enfants apprennent très vite à voler et se battre pour survivre ; bien peu semble-t-il parviennent grâce à l’école à se forger un meilleur destin.

Cependant la solution est-elle pour autant dans un retour à la vie nomade ? Elle serait possible grâce au frère du père qui serait disponible pour ramener son neveu à ses origines paternelles. Beyrouk est loin d’en donner une vision idéalisée et l’on se demande, en tant que lecteur, si le fils pourra en effet supporter tant d’archaïsme et d’austérité, après voir connu le mode de vie urbain, même en milieu très défavorisé. Il est probable que personne et en tout cas pas le romancier ne peut trancher cette question.

Cependant le personnage le plus pathétique est de loin le père, dont on fait la connaissance alors qu’il est prisonnier et qui le restera sans doute jusqu’à la fin de ses jours. Et d’ailleurs il ne semble nullement désireux de rejoindre la vie réelle après le geste de folie qu’il a commis en tuant sa femme, qu’il adore plus que jamais par delà cette mort dont il est responsable. Tout le rôle du père si l’on peut dire, c’est-à-dire tous les propos qu’il tient dans le livre en alternance avec ceux du fils, consiste dans cette fuite à travers les mots d’un amour fou étrange, car il est à la fois lucide et délirant. C’est en effet à travers ses mots à lui qu’on apprend tout du « non-amour » de sa femme qui d’ailleurs ne cherche nullement à s’en cacher. Cette situation provoque en lui une sorte de déni de réalité, celle-ci consistant en une irrémédiable pauvreté, à laquelle il est incapable de faire face en aucune manière ; il fuit dans le mensonge, le fantasme et une dangereuse rêverie, évidemment sans issue autre que l’acte terrible qu’il a finalement commis et qui est aussi suicidaire que meurtrier. Cet acte signifie sa totale impuissance à trouver quelque issue ou solution : il n’y en a pas, ce qui est le propre comme on sait d’une situation tragique, qui ne peut être évoquée que sur le mode lyrique, comme il le fait en prison. Car le lyrisme et lui seul le dispense de surmonter sa contradiction entre son amour éperdu pour cette femme et la connaissance de leur impossible fusion.

On croit comprendre que cette impossibilité peut s’étendre à la société mauritanienne toute entière, déchirée entre deux modes de vie mais surtout deux systèmes de valeurs inconciliables. Les valeurs de la société nomade traditionnelle sont absolument incompatibles avec le mode de vie moderne qui en mettant les choses au mieux est à la recherche des siennes mais ne les a pas encore trouvées. De cet immense désarroi Beyrouk parle avec beaucoup de délicatesse et de discrétion, nous n’en sommes que plus navrés.

Denise Brahimi

« UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR » film de Leyla Bouzid, 2021

Ce film qui a été montré à Cannes cette année est désigné comme français, alors même que sa réalisatrice est d’origine tunisienne, comme l’est son personnage féminin, Farah, tandis que son personnage masculin, Ahmed, a des parents français d’origine algérienne. Cependant l’histoire se passe à Paris où les deux jeunes gens se retrouvent sur les bancs de la Sorbonne, en tant qu’étudiants en lettres françaises. En fait, il s’agit de ce qu’on appelle la littérature comparée, qui consiste à étudier en français des textes appartenant à d’autres langues et à d’autres cultures. Les liens familiaux d’Ahmed et de Farah avec le Maghreb expliquent très bien leur choix d’étudier la littérature arabe ancienne, en fait une forme de poésie qui a été très répandue et très appréciée, la poésie amoureuse et érotique, dont le texte le plus connu est sans doute le « Majnoun Laylâ », le Fou de Laylâ (à l’imitation duquel Aragon a écrit au 20e siècle « Le Fou d’Elsa »). C’est l’histoire ou plutôt la légende d’un poète bédouin amoureux de sa cousine qui lui est refusée, en sorte que leur amour reste inaccompli. Dans d’autres poèmes c’est au contraire d’un amour très physique qu’il est question et d’une sexualité précisément décrite.

De toute façon il apparaît que les deux jeunes gens ignorent tout à fait ce domaine de la poésie arabe qui est supposé faire partie de la tradition mais qui ne leur a jamais été enseigné. Farah se montre très heureuse de cette découverte littéraire, dont elle s’empare à travers les nombreux livres que les librairies parisiennes mettent à sa disposition. Ahmed est beaucoup plus réticent. On ne sait d’ailleurs pas vraiment son avis parce que c’est un garçon qui s’exprime très peu (il est paniqué à l’idée de devoir faire l’exposé oral obligatoire pour tous les étudiants) mais on constate qu’à titre personnel il a par rapport à la sexualité une attitude complexe, qui surprend et déçoit Farah, du fait que manifestement ils sont attirés l’un par l’autre mais pas de la même façon.

De toute façon il apparaît que les deux jeunes gens ignorent tout à fait ce domaine de la poésie arabe qui est supposé faire partie de la tradition mais qui ne leur a jamais été enseigné. Farah se montre très heureuse de cette découverte littéraire, dont elle s’empare à travers les nombreux livres que les librairies parisiennes mettent à sa disposition. Ahmed est beaucoup plus réticent. On ne sait d’ailleurs pas vraiment son avis parce que c’est un garçon qui s’exprime très peu (il est paniqué à l’idée de devoir faire l’exposé oral obligatoire pour tous les étudiants) mais on constate qu’à titre personnel il a par rapport à la sexualité une attitude complexe, qui surprend et déçoit Farah, du fait que manifestement ils sont attirés l’un par l’autre mais pas de la même façon.

Cette différence est le point essentiel du film de Leyla Bouzid. Son héroïne Farah n’est pas la seule à être surprise, on l’est forcément par les comportements d’Ahmed qui vont à l’encontre de ce qu’on croyait savoir. Les deux jeunes gens n’appartiennent pas à un milieu populaire : celui de Farah dont la famille vit en Tunisie semble plus aisé financièrement que celui de Ahmed, mais le père de celui-ci, si discret soit-il, s’avère être un homme cultivé, aux idées avancées, qui est bien loin de vouloir exercer la moindre pression ou répression sur son fils, et d’ailleurs pas davantage sur sa fille, aussi émancipée qu’on peut l’être, y compris sexuellement. Ahmed, qui en est choqué, essaie en vain d’intervenir, sa sœur n’a pas la moindre velléité de lui obéir.

On cherche forcément à comprendre, comme le fait Farah elle-même, pourquoi Ahmed se montre si réticent à l‘égard de la sexualité, alors même que, de toute évidence, il est amoureux d’elle, et elle tout à fait consentante, parce qu’amoureuse elle aussi.

La réalisatrice s’emploie à éliminer les fausses pistes, et parmi elle il y en a une qui vient très vite à l’esprit du spectateur contemporain, bien qu’elle ne soit jamais suggérée explicitement par le film. Ce serait, ce pourrait être, une raison d’ordre religieux, si Ahmed était adepte d’un islam rigoriste, méprisant à l’égard des femmes et répressif en matière de sexualité. Or on ne voit rien de tel et il n’est jamais question de religion dans le film.  Sur ce point Leyla Bouzid déjoue habilement l’attente prévisible d’un public très prompt à voir l’intégrisme à l’œuvre en milieu musulman sous ses formes les plus répressives (et sévissant en effet en France dans les milieux de l’émigration).

Sur ce point Leyla Bouzid déjoue habilement l’attente prévisible d’un public très prompt à voir l’intégrisme à l’œuvre en milieu musulman sous ses formes les plus répressives (et sévissant en effet en France dans les milieux de l’émigration).

Or on ne voit rien de tel et il n’est jamais question de religion dans les propos d’Ahmed, qui tente pourtant à sa manière de s’expliquer lorsque Farah, blessée, frustrée, mais intelligente et intuitive, le somme de s’expliquer. On comprend alors que pour Ahmed, l’amour est d’un autre ordre que la sexualité et qu’il faut d’abord récuser le lien trop facile, trop immédiat, considéré comme évident entre les deux.

Et c’est toute la culture contemporaine dite occidentale mais partout répandue qui se trouve mise en question par le refus d’Ahmed. Car c’est plus largement celui de la consommation immédiate et obligatoire, le mot « consommation » ayant ici son sens plein, ou plutôt tous ses sens : celui qu’il a dans la formule « société de consommation » où sévit le gavage sans réserve jusqu’à l’abrutissement, et cet autre plus précis qu’on trouve dans la formule « consommer le mariage », c’est-à-dire le valider par l’acte sexuel.

Dans ce deuxième sens du mot, c’est d’union charnelle qu’il s’agit. Manifestement les aspirations d’Ahmed lui font concevoir l’amour comme d’un autre ordre, comportant diront certains une dimension mystique, et se rattachant à la conception médiévale de l’amour courtois, qui justement voulait distinguer l’amour de la sexualité. C’est de cette conception idéalisée de l’amour que parle la poésie des troubadours au 12e siècle. On peut considérer aussi que le célèbre poème de Tristan et Iseult en est un reflet. Ahmed n’est pas un érudit et il ne fait allusion à aucune de ces traditions. Mais on dirait qu’il les retrouve par instinct, de même que par instinct aussi, Farah sent qu’il faut laisser à Ahmed le temps d’accepter la présence et les exigences de son corps dans leur relation amoureuse.

Leïla Bouzid nous parle dans son film de ce qu’on appelle les nouvelles virilités. On pourrait juger qu’elles ne sont pas si nouvelles que cela mais on voit par l’exemple d’Ahmed à quel point elles s’éloignent de la définition non seulement dominante à notre époque mais à peu près unique du désir masculin : la permissivité qui s’est mise en place part du principe que celui-ci exige une satisfaction sexuelle immédiate, en dépit de la résistance féminine, vestige d’une époque où celle-ci était préconisée par la « bonne » éducation, liée elle-même au souci d’un certain ordre social. Evidemment les comportements masculins dominants existent toujours, et sont liés à d’incontestables pulsions ; de nos jours, ils peuvent même correspondre à une demande féminine et rencontrent le consentement des femmes même si on est en droit de penser que parfois elles en sont encore les victimes. Mais qu’en est-il de l’amour que l’étonnant Ahmed veut sauver de cette évolution ?

Leïla Bouzid a le courage de montrer qu’il faut peut-être pour le sauver aller à contre-courant de pratiques devenues dominantes et jugées à tort inévitables. La fin de son film ne préconise nullement l’abstention ni des valeurs telles que la pudeur et la chasteté mais suggère que le respect du temps est peut-être plus proche de la nature que l’immédiateté.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Dimanche 31 octobre à 14h , au cinéma l’Elysée rue Basse Combalot à Lyon, projection du film Les visages de la victoire, de Lyece Boukhitine suivi d’un débat avec le réalisateur et Julie Leblanc, doctorante en anthropologie, animé par Coup de Soleil

- https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/projection-debat-les-visages-de-la-victoire-a-lyon-le-dimanche-31-octobre-2021

- Mardi 9 novembre, au cinéma Le Zola de Villeurbanne, projection du film Nardjes A, puis débat animé par Michel Wilson, Coup de Soleil https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/projection-du-film-algerien-nardjes-a-debat-au-zola-de-villeurbanne-le-mardi-9-novembre

- Jeudi 18 novembre, à Lyon dans le cadre du festival Inerférences à Lyon, projection de Ne nous racontez plus d’histoire de Ferhat Mouhali et Carole Filiu Mouhali, en présence du réalisateur, puis débat animé par Michel Wilson Coup de Soleil

- Samedi 27 novembre, au cinéma Le Toboggan de Décines (69), projection du film Leur Algérie de Lina Soualem, en présence de l’acteur Zinedine Soualem, père de la réalisatrice, puis débat animé par Michel Wilson et Noria Haddadi, Coup de Soleil

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.