Lettre culturelle franco-maghrébine #61

ÉDITO

La programmation de cette lettre de fin d’année voudrait contribuer au plaisir que vous apporteront ces prochaines fêtes.

Nous ajoutons donc à nos meilleurs vœux quelques titres de livres et films dont nous espérons qu’ils éveilleront agréablement votre intérêt :

Trois films, c’est dans la lettre une exception ; peut-être en avez-vous déjà vu au moins un, qui a circulé ces derniers temps: « Ne nous racontez plus d’histoires ».

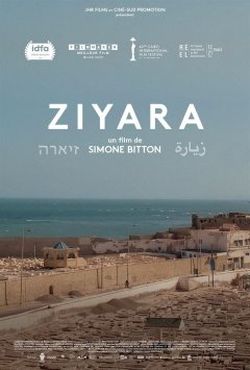

Nous y avons ajouté « La vie d’après » d’Anis Djaad et « Ziyara » de Simone Bitton, en espérant que vous les verrez bientôt.

Pour vous proposer des textes eux aussi un peu exceptionnels, nous en avons choisi trois, qui sont de nature poétique (ce qui ne veut pas forcément dire qu’ils sont écrits en vers):

Ce sont « Les Chants d’octobre » suivi de « Les yeux d’Andalousie » de Mohammed Yefsah,

un recueil de Souad Labbize qu’on ne peut rencontrer sans en admirer le titre : »Glisser nue sur la rampe du temps ».

Un grand et beau livre particulièrement impressionnant de Abdellatif Chaouite, qui a l’art d’unir indissolublement philosophie et poésie : « Chaleur, Patio de mémoire »

Et parce qu’il est bon de rendre hommage à au moins un écrivain que sa mort a fait entrer dans notre patrimoine, ce sera Rachid Mimouni,

pour le retour à son œuvre qu’on trouvera dans le recueil: « Relire Rachid Mimouni ».

En ces temps de fêtes, Michel Wilson n’allait pas oublier l’apport de la BD et même de la plus célèbre d’entre elles puisqu’il s’agit de Tintin. Il nous parle d’un livre de Louis Blin qui analyse dans toute sa complexité la manière dont les «Tintin » représentent le monde arabe.

Notre vœu le plus cher :

Que vous trouviez dans les livres tout ce qu’ils sont capables d’apporter, ils sont inépuisables.

Denise Brahimi

« CHANTS D’OCTOBRE » suivi de « LES YEUX D’ANDALOUSIE » par Mohammed Yefsah , L’Harmattan, 2021

L’auteur nous propose ici un ou plutôt même deux textes poétiques, nous prouvant par là que même s’il n’est pas seulement poète (nous avons déjà commenté dans La Lettre son travail universitaire), il l’est aussi, et de belle manière. Cette dernière expression vient à l’esprit lorsqu’on se rend compte que tout en écrivant sur des sujets qui lui tiennent à cœur et sont très proches de lui, Mohammed Yefsah nous propose implicitement ce que tant de gens désirent et recherchent, c’est-à-dire une définition possible de la poésie, ou même deux, puisqu’il y a deux « recueils » dans son livre (nous employons le mot recueil par commodité bien que son préfacier Ahmed Zitouni souligne légitimement qu’il n’est sans doute pas le mieux adapté, s’agissant de poèmes qui disent l’urgence et ne se veulent pas le résultat d’un choix distancié ).

Cette ou ces définitions ne sont d’ailleurs pas simples parce qu’elles font apparaître en les conciliant des aspects qu’on pourrait croire contradictoires ou du moins divergents. Pour le dire un peu vite ou de manière un peu brutale, chacun des deux « recueils » représente une des sources fondamentales de l’inspiration poétique qui sont, pour la première, la révolte et le combat et pour la seconde l’amour et le regret de ce qu’il a été. A quoi il convient d’ajouter qu’ il y faut à la fois un ou des événements d’origine, inscrits dans une réalité que l’auteur a vécue au plus proche de lui-même ; mais aussi, et ce deuxième point est sans doute le plus important, un dépassement presque immédiat de cette insertion dans la réalité, amenant l’auteur à exprimer des sentiments et des réflexions qui n’ont plus à être situés dans l’espace et dans le temps ; en sorte que la poésie se définit à la fois comme individuelle et collective, particulière et généralisable, sans qu’on puisse dissocier les deux car la présence et la proximité du concret est la seule à pouvoir nourrir un monde de pensées et d’émotions qui ne pourraient apparaître dans un environnement purement abstrait.

Cette ou ces définitions ne sont d’ailleurs pas simples parce qu’elles font apparaître en les conciliant des aspects qu’on pourrait croire contradictoires ou du moins divergents. Pour le dire un peu vite ou de manière un peu brutale, chacun des deux « recueils » représente une des sources fondamentales de l’inspiration poétique qui sont, pour la première, la révolte et le combat et pour la seconde l’amour et le regret de ce qu’il a été. A quoi il convient d’ajouter qu’ il y faut à la fois un ou des événements d’origine, inscrits dans une réalité que l’auteur a vécue au plus proche de lui-même ; mais aussi, et ce deuxième point est sans doute le plus important, un dépassement presque immédiat de cette insertion dans la réalité, amenant l’auteur à exprimer des sentiments et des réflexions qui n’ont plus à être situés dans l’espace et dans le temps ; en sorte que la poésie se définit à la fois comme individuelle et collective, particulière et généralisable, sans qu’on puisse dissocier les deux car la présence et la proximité du concret est la seule à pouvoir nourrir un monde de pensées et d’émotions qui ne pourraient apparaître dans un environnement purement abstrait.

Ainsi s’explique, pour ne prendre qu’un exemple apparent dès le titre du livre, qu’ « octobre » n’y sera jamais précisé au-delà de ce mot—ni date, ni lieu—et pourtant d’autant plus inoubliable qu’il est toujours déjà remémoré. Il en est ainsi parce que les événements qu’il évoque pour l’auteur sont liés à l’enfance, la sienne et celle qui se trouve évoquée à travers lui, une enfance liée à la révolte dans toute son immédiateté, au sens où elle est d’abord et pleinement une réalité physique, celle du rejet, de la bagarre, rejet et jet puisque le lancer de caillou y est une figure récurrente et fondamentale.

Tout aussi physique la présence de l’amour, de ce qu’il fut et reste encore inoubliablement mais la présence physique que permet le langage poétique a ceci de remarquable qu’elle dépasse—encore une fois ce même mot—ce qu’un certain érotisme inclut entièrement dans la sexualité et la sensualité—et lorsque il en est ainsi il n’est évidemment pas question de voir dans ce constat une réserve ou une critique. Cependant il peut sembler, et compte tenu du caractère subjectif que peut avoir une telle appréciation, que l’Andalousie dans laquelle nous sommes entraînés est au contraire un mélange complexe, forcément complexe, à base de sensations —ce que voudraient dire « les yeux » du titre. De quoi l’Andalousie est-elle le nom ? Voilà qui ne peut se dire en un seul mot, mais au contraire par tout ce et ceux qui émanent de la très puissante charge sensorielle induite par le mot « Andalousie ». Sensuelle mais pas que…telle serait la manière de le dire en langage commun.

Pour revenir au point de départ de ces réflexions, il est bon de souligner ce qui aurait pu et dû l’être davantage, c’est-à-dire la volonté de l’auteur d’inscrire sa poésie quelle qu’elle soit dans un combat. D’abord au sens propre du mot, ce qu’indiquent les références à Bachir Hadj Ali et le fait que les poèmes soient dédiés à des figures de résistant ou militant, voués sans relâche et jusqu’à ce que mort s’ensuive à leur combat.

Pour revenir au point de départ de ces réflexions, il est bon de souligner ce qui aurait pu et dû l’être davantage, c’est-à-dire la volonté de l’auteur d’inscrire sa poésie quelle qu’elle soit dans un combat. D’abord au sens propre du mot, ce qu’indiquent les références à Bachir Hadj Ali et le fait que les poèmes soient dédiés à des figures de résistant ou militant, voués sans relâche et jusqu’à ce que mort s’ensuive à leur combat.

Cependant en matière de poésie, l’étape suivante consiste à découvrir un paradoxe, doublement signalé. Une fois grâce au propos du poète grec Yannis Ritsos, déporté, emprisonné, douloureusement plongé dans toutes les tourmentes de son pays, qui dit que la lumière finalement surgit à force de creuser profond ; et une autre fois grâce à une citation de Rimbaud, disant l’aspiration des combattants selon son cœur à être à la fois « forts » et « doux » (est-ce excessif de dire qu’on entend comme un écho de ces mots dans le très proche Hirak ?)

Ainsi se fabrique, sous la plume du poète, un espace singulier, inclus plus largement dans celui de la poésie.

Denise Brahimi

« GLISSER NUE SUR LA RAMPE DU TEMPS » par Souad Labbize, éditions Blast, 2021

Qui lit un tel titre s’imagine entrer dans un recueil poétique, ce qui n’est pas faux mais pourtant ne correspond pas à l’apparence de ce texte ou de ces textes : il s’agit, comme le dit le sous-titre, d’un « récit en fragments » et d’un récit en prose, composé en effet de sept fragments, dont chacun a son titre (« Blanche », « charbon », « verte » etc), celui-ci n’étant pas directement éclairant sur le sens de la narration qu’il introduit.

Comme autre indice que la poésie n’est pas loin et qu’elle est même tout à fait présente, chacun des fragments est précédé d’une sorte de court poème, une strophe dirait-on, de quatre à six vers en moyenne, qui donne le ton sans prétendre expliciter le sens. On pourrait en dire autant du titre général choisi par l’auteure pour son recueil. « Glisser nue sur la rampe du temps » est évidemment un titre poétique, qui cependant trouve sa place à la fin du dernier des sept fragments. Le e muet qui termine l’adjectif « nue » est l’indice d’une inspiration féministe, et c’est de femmes qu’il est question dans cet ensemble, mais pas uniquement puisqu’elles-mêmes sont obligées de se définir dans leur action par rapport à des hommes. De ceux-ci on voit par exemple un fils que sa mère, avec l’aide de sa fille, veut empêcher de partir se battre en Syrie, et elles le font avec une détermination sans faille, sans état d’âme, tant il est vrai que les femmes dont Souad Labbize nous parle n’hésitent pas sur leurs convictions, elles n’ont pas peur, elles ne tremblent pas. Un autre des hommes, qu’on voit un peu indirectement, est un mari que son épouse a décidé de quitter (après l’avoir gavé sans doute de longue date) non sans l’avoir spolié auparavant de tous ses biens. Ce qui implique non seulement le courage d’agir ainsi mais aussi l’intelligence et la réflexion nécessaires pour y parvenir, dans des conditions forcément très difficiles.

Comme autre indice que la poésie n’est pas loin et qu’elle est même tout à fait présente, chacun des fragments est précédé d’une sorte de court poème, une strophe dirait-on, de quatre à six vers en moyenne, qui donne le ton sans prétendre expliciter le sens. On pourrait en dire autant du titre général choisi par l’auteure pour son recueil. « Glisser nue sur la rampe du temps » est évidemment un titre poétique, qui cependant trouve sa place à la fin du dernier des sept fragments. Le e muet qui termine l’adjectif « nue » est l’indice d’une inspiration féministe, et c’est de femmes qu’il est question dans cet ensemble, mais pas uniquement puisqu’elles-mêmes sont obligées de se définir dans leur action par rapport à des hommes. De ceux-ci on voit par exemple un fils que sa mère, avec l’aide de sa fille, veut empêcher de partir se battre en Syrie, et elles le font avec une détermination sans faille, sans état d’âme, tant il est vrai que les femmes dont Souad Labbize nous parle n’hésitent pas sur leurs convictions, elles n’ont pas peur, elles ne tremblent pas. Un autre des hommes, qu’on voit un peu indirectement, est un mari que son épouse a décidé de quitter (après l’avoir gavé sans doute de longue date) non sans l’avoir spolié auparavant de tous ses biens. Ce qui implique non seulement le courage d’agir ainsi mais aussi l’intelligence et la réflexion nécessaires pour y parvenir, dans des conditions forcément très difficiles.

Le titre dont nous parlions, qui invoque le temps, est encore plus explicite dans un court poème où il figure et où il est rejoint par un autre « enfiler la chemise de l’aïeule », impliquant que les femmes actuelles, dont il est question dans les fragments, tirent une partie de leurs forces du fait qu’elle héritent leur bravoure des femmes du passé.

Non précisée dans le temps on trouve dans le recueil une référence très précise et très claire qui est un gage de cette tradition et de cette filiation. Il s’agit, dans le dernier fragment, d’un retour sur les « Mille et une Nuits » et sur cet extraordinaire éloge de la féminité que représente le personnage de Shéhérazade. Nul besoin de rappeler que sa créativité sans cesse renouvelée est le seul moyen qui existe, mais d’une force imparable, pour maintenir les femmes en vie : « Ton nom de crépuscule, ô Lalla Shéra, sera évoqué jusqu’au siècle des siècles, l’on saura que tes contes sauvent les femmes du funeste destin promis aux épouses d’un nuit, ajoute le ‘oud. »

Force des femmes dans la transmission et force aussi dans la « sororité » dont les fragments donnent plusieurs exemples. On voit une femme du Sud algérien sauver une Syrienne et tenter de lui assurer par son aide une survie très précaire ; on en voit une autre permettre à une Algérienne d’aller avorter en Tunisie, ce qui n’est pas possible dans son propre pays. Le sujet, typiquement féministe, est ici d’autant plus intéressant ou doublement intéressant que la Tunisie dans laquelle l’avortement doit se passer est à ce moment même agitée par le souffle d’émeutes politiques violentes, vraiment  révolutionnaires. Et c’est par ce moyen que Souad Labbize rattache des problèmes qu’on a coutume de considérer comme typiquement féminins à tout ce qui fait la vie d’un pays ou lui assure des chances de survie. Elle nous permet aussi de comprendre qu’il n’y a pas à choisir en hiérarchisant l’importance des combats, la cause des femmes, comme on disait à une certaine époque, reposant en partie sur le refus de cette hiérarchie.

révolutionnaires. Et c’est par ce moyen que Souad Labbize rattache des problèmes qu’on a coutume de considérer comme typiquement féminins à tout ce qui fait la vie d’un pays ou lui assure des chances de survie. Elle nous permet aussi de comprendre qu’il n’y a pas à choisir en hiérarchisant l’importance des combats, la cause des femmes, comme on disait à une certaine époque, reposant en partie sur le refus de cette hiérarchie.

Les fragments, comme leur nom l’indique, sont des textes courts, fondés sur l’évocation d’un moment. Ils ne sauraient être efficaces sans une densité qui vient de leur caractère concret et multiple, car ils unissent par le seul choix des mots, la sensation, la sensibilité et le sentiment. Autre manière de dire la même chose : les textes sont à la fois descriptifs, narratifs, poétiques sans qu’aucune de ces caractéristiques n’entre en conflit avec les autres. C’est ainsi que le petit (en taille et en volume) livre de Souad Labbize affirme à sa manière une vérité qui apparaît comme un acte de foi : le féminisme, militant autant qu’il a besoin de l’être, non seulement n’entre pas en contradiction avec la poésie, mais il en tire le meilleur de sa substance et se fond en elle, les qualités de l’écriture glissent (référence au titre du recueil, évidemment) vers celles du féminin et définissent celui-ci dans son caractère concret, sensible et sensuel, à mille lieues de toute coquetterie et autre entreprise de séduction.

C’est ainsi que la poésie féministe ajoute son pouvoir— et nul(le) ne peut dire l’étendue de celui-ci—aux autres qui, même occultés, existent à travers le monde et dans ses soubassements.

Denise Brahimi

« CHALEUR PATIO DE MEMOIRE » par Abdellatif Chaouite, éditions A plus d’un titre, 2021

Il est difficile de présenter ce fort beau livre plus précisément que ne le fait la quatrième page de couverture, qui parle d’un ouvrage poétique et philosophique et évoque l’exploration des langues à laquelle il se livre. L’auteur écrit à partir de lui-même et des expériences les plus intimes de sa vie, parmi lesquelles la maladie et la mort de sa mère. Elle a été hospitalisée dans sa ville de Marrakech, alors que l’auteur, son fils, vit en France, dans un lieu qu’il ne précise pas mais dont on comprend à la dernière ligne du livre qu’il s’agit de la ville française de Grenoble. Cependant cette expérience personnelle n’est que l’une de celles qu’il évoque, et qui sans constituer un récit autobiographique viennent se ranger épisodiquement selon ce fil chronologique : enfance, adolescence, départ en exil, mort du père et de la mère.

L’essentiel du livre consiste dans des réflexions groupées autour de thèmes assez nombreux qui finissent par constituer globalement une pensée assidûment reprise et développée, l’auteur s’interrogeant d’ailleurs sur ce qu’il en est du « ressassement ». Pour autant, le lecteur passionnément captivé par l’aventure dans laquelle il se trouve pris, ne ressent pas comme une nécessité imposée le fait de devoir suivre l’auteur en l’approchant progressivement à travers une démarche répétitive. C’est au contraire le sentiment d’un renouvellement constant qui le soutient dans sa lecture (si difficile qu’elle soit) et sans doute est-ce en bonne part à cause de la créativité extrême de la langue dans laquelle s’expriment souvenirs et réflexions ou pensées.

L’essentiel du livre consiste dans des réflexions groupées autour de thèmes assez nombreux qui finissent par constituer globalement une pensée assidûment reprise et développée, l’auteur s’interrogeant d’ailleurs sur ce qu’il en est du « ressassement ». Pour autant, le lecteur passionnément captivé par l’aventure dans laquelle il se trouve pris, ne ressent pas comme une nécessité imposée le fait de devoir suivre l’auteur en l’approchant progressivement à travers une démarche répétitive. C’est au contraire le sentiment d’un renouvellement constant qui le soutient dans sa lecture (si difficile qu’elle soit) et sans doute est-ce en bonne part à cause de la créativité extrême de la langue dans laquelle s’expriment souvenirs et réflexions ou pensées.

Si l’on essaie d’analyser les rencontres faites au cours de cette lecture, on se dit d’ailleurs qu’aucun des trois mots qui viennent d’être proposés ne convient parfaitement, pour la raison qu’ils sont trop abstraits et impliqueraient une sorte de classicisme, forcément moins novateur que ne l’est réellement ce texte qui, comme on l’a dit d’emblée, échappe à la définition. Il faut donc poser la question du langage, qui est essentielle pour aborder une telle entreprise.

Abdellatif Chaouite insiste beaucoup sur la diversité des langues dans lesquelles il a été amené à baigner pendant toute la période marocaine de sa vie et il le fait avec une évidente nostalgie de toute cette richesse qu’il a perdue depuis lors. On a d’ailleurs le sentiment que l’écriture de ce livre, « Chaleur Patio de mémoire » est en grande partie destinée à retrouver quelque chose de cette originalité langagière qui a été pendant des années la forme personnelle de son rapport au monde. Non pas certes en donnant par écrit dans son livre un échantillonnage par juxtaposition de cette diversité et multiplicité, mais de façon beaucoup plus inventive et intime. Le problème n’est évidemment pas quantitatif, il ne s’agit pas de mots qu’il aurait perdus à un moment de sa vie et qu’il chercherait maintenant à retrouver. Il s’agit d’une attitude qu’il avait naturellement et spontanément par rapport à la langue, et le seul moyen de la retrouver n’est pas de la reconstituer archéologiquement telle qu’elle a pu être mais de la réinventer en lui donnant l’occasion de s’écrire dans le livre en devenir, celui-là même que nous lisons. De toute façon, il ne peut s’agir d’une copie à l’identique puisque nous lisons un langue écrite (n’essayant pas d’imiter l’oralité) alors que la langue à réinventer était une langue orale, la sienne propre, celle des autres autour de lui et principalement celle de sa mère qui est le modèle absolu de ce le pouvoir inépuisable et fascinant des mots.

On acquiert vite la certitude, et il nous y encourage fortement, qu’on ne parviendra jamais à distinguer ce qui, dans cette création totalement fusionnelle, appartient au langage et ce qui appartient à la mère. D’où le fait que le bain langagier dans lequel il a vécu était à la fois quotidien et exceptionnel. Mélange unique, ce dont il semble avoir été parfois conscient mais qui pourtant lui était donné et qu’il absorbait comme une banale nourriture. Et c’est sans doute seulement plus tard, avec le recul du temps (et la mort de la mère) qu’il a compris à quel point ce bien dont il avait joui était précieux, voire irremplaçable.

On acquiert vite la certitude, et il nous y encourage fortement, qu’on ne parviendra jamais à distinguer ce qui, dans cette création totalement fusionnelle, appartient au langage et ce qui appartient à la mère. D’où le fait que le bain langagier dans lequel il a vécu était à la fois quotidien et exceptionnel. Mélange unique, ce dont il semble avoir été parfois conscient mais qui pourtant lui était donné et qu’il absorbait comme une banale nourriture. Et c’est sans doute seulement plus tard, avec le recul du temps (et la mort de la mère) qu’il a compris à quel point ce bien dont il avait joui était précieux, voire irremplaçable.

Sans doute a-t-il fallu à Abdellatif Chaouite beaucoup de travail et d’habileté pour montrer à ses lecteurs, à travers un bon nombre d’exemples précis, tout ce que savait dire la langue de sa mère et dont on croit comprendre qu’il n’a jamais retrouvé l’équivalent. C’est plutôt négativement qu’il parvient à en donner l’idée, en montrant les carences, les insuffisances et les vices, des autres langues qui ont fait irruption dans son monde ou dans une proximité avec lui qui les a rendues hélas inévitables. La première est celle dont on comprend à travers ses mots à lui qu’elle est celle des intégristes, islamistes et autres moralisateurs dont les réductions caricaturales ont produit un langage inepte et mutilé. Cette langue qu’il a découverte au Maroc n’est pas moins présente en France car il y fait plusieurs fois allusion à propos de cette nouvelle période de sa vie qui est celle de son exil. Mais l’autre souffrance que la langue lui impose désormais est celle de sa réduction par la modernité technique et la supposée recherche d’efficacité qui implique l’impossible ouverture du sens au divers et au multiple.

L’éloge de la pluralité est bien présent dans les dernières parties du livre, lui venant semble-t-il de l’Antillais Edouard Glissant et des écrivains adeptes de la créolité. On se dit qu’il a peut-être retrouvé, à travers cette notion et cette pratique, un équivalent de ce qu’a pu être pour lui la langue de sa mère dans la première partie de sa vie —ou du moins une sorte de consolation de l’avoir perdue. Mais il est probable que la plus grande compensation de cette perte consiste dans l’écriture— de toute manière le grand et peut-être le seul remède à l’exil. A fortiori lorsque cette écriture est en rapport constant avec la poésie et comporte même des inclusions de poèmes comme c’est le cas dans « Chaleur, Patio de mémoires ». Il nous est dit que les blancs dont les poèmes ponctuent les textes permettent à l’espace de se « dilater », autre mot cher à l’auteur qui préfère sans doute appeler dilatation, un mot physique et concret, ce que d’autres appellent « dépassement ».

Denise Brahimi

« RELIRE RACHID MIMOUNI, ENTRE HIER ET DEMAIN », Dir. Patrick Voisin, collab. Amel Maafa, Classiques Garnier, 2021

Ce livre est un recueil de vingt-cinq articles environ, écrits par des universitaires sur un auteur algérien disparu prématurément et dans des circonstances tragiques, puisque mort à 50 ans pendant la tristement célèbre décennie noire qui a été funeste à nombre d’écrivains. Pendant sa trop courte vie, Rachid Mimouni a eu le temps d’écrire plusieurs romans (et quelques nouvelles ou essais) qui ont tous été considérés comme des œuvres majeures, consacrés pour l’essentiel à l’histoire de l’Algérie indépendante, c’est-à-dire à son évolution rapide voire terrifiante, et bien différente de celle que beaucoup sinon tous avaient espérée. Son titre le plus parlant à cet égard est « La Malédiction», paru en 1993, deux ans avant sa mort mais celui de son premier grand roman, « Le fleuve détourné »(1982) était déjà très explicite et son sens métaphorique évident pour tous ceux, Algériens principalement, qui à partir de 1962 ont eu le sentiment d’assister au détournement de la révolution algérienne : après l’indépendance, l’Algérie n’a pas suivi la voie pour laquelle tant de gens s’étaient battus, et c’est à cette tragédie qu’une bonne partie de l’œuvre de Mimouni est consacrée.

Cependant le gros volume publié par les éditions Garnier n’est pas consacré à revenir sur cette œuvre comme miroir de la réalité historique, du moins pas directement. Les deux présentateurs du volume se sont attachés au premier mot du titre qu’eux-mêmes ont choisi, « Relire », pour en analyser les implications. Relire veut évidemment dire bien plus que revenir sur le récit d’événements pour se les remémorer, et/ou sur les personnages qui en sont les acteurs. Tout l’intérêt est de mesurer l’écart entre la ou les premières lectures (plus ou moins contemporaines du moment où les livres ont été édités) et nos lectures actuelles, de 2020 ou 2021, alors que trois ou quatre décennies ont passé depuis lors. Nombreux sont ceux qui ressentent et qui soulignent le paradoxe algérien qui consiste en ce que, d’une part, le pays donne l’impression d’être immobilisé voire bloqué, enlisé plus encore que détourné, plongeant les habitants dans le désespoir de voir que rien ne change jamais ; tandis que d’autre part, dans ce pays où la proportion de jeunes et de très jeunes est considérable, les nouvelles générations ignorent ce qu’ont vécu celles qui les précédaient et ne supportent pas qu’on leur rabâche sans cesse un passé qu’ils n’ont pas connu. « Relire Mimouni » pour reprendre les termes de ce titre, est en effet comme il le dit, retrouver hier c’est-à-dire le passé qui bien que proche est en voie d’être oublié quand ce n’est déjà fait ; mais aussi s’intéresser à ce qu’il peut laisser présager, espérer ou redouter pour demain. Dans le cas de Mimouni, l’acte de relecture exclut toute possible neutralité, celle qu’on pourrait croire impliquée par le fait d’une mise à distance volontaire et choisie. Les cinq ou six grandes œuvres sur lesquelles les auteurs d’articles reviennent le plus souvent sont de véritables provocations, elles l’ont été au moment de leur première lecture à cause de ce qu’elles mettaient à jour sur le pouvoir et les mœurs en place ; mais elles le sont encore à un sens un peu différent en ce moment où nous sommes de leur relecture car elles provoquent des réflexions diverses dont nous pouvons donner quelques exemples sommairement résumés.

Cependant le gros volume publié par les éditions Garnier n’est pas consacré à revenir sur cette œuvre comme miroir de la réalité historique, du moins pas directement. Les deux présentateurs du volume se sont attachés au premier mot du titre qu’eux-mêmes ont choisi, « Relire », pour en analyser les implications. Relire veut évidemment dire bien plus que revenir sur le récit d’événements pour se les remémorer, et/ou sur les personnages qui en sont les acteurs. Tout l’intérêt est de mesurer l’écart entre la ou les premières lectures (plus ou moins contemporaines du moment où les livres ont été édités) et nos lectures actuelles, de 2020 ou 2021, alors que trois ou quatre décennies ont passé depuis lors. Nombreux sont ceux qui ressentent et qui soulignent le paradoxe algérien qui consiste en ce que, d’une part, le pays donne l’impression d’être immobilisé voire bloqué, enlisé plus encore que détourné, plongeant les habitants dans le désespoir de voir que rien ne change jamais ; tandis que d’autre part, dans ce pays où la proportion de jeunes et de très jeunes est considérable, les nouvelles générations ignorent ce qu’ont vécu celles qui les précédaient et ne supportent pas qu’on leur rabâche sans cesse un passé qu’ils n’ont pas connu. « Relire Mimouni » pour reprendre les termes de ce titre, est en effet comme il le dit, retrouver hier c’est-à-dire le passé qui bien que proche est en voie d’être oublié quand ce n’est déjà fait ; mais aussi s’intéresser à ce qu’il peut laisser présager, espérer ou redouter pour demain. Dans le cas de Mimouni, l’acte de relecture exclut toute possible neutralité, celle qu’on pourrait croire impliquée par le fait d’une mise à distance volontaire et choisie. Les cinq ou six grandes œuvres sur lesquelles les auteurs d’articles reviennent le plus souvent sont de véritables provocations, elles l’ont été au moment de leur première lecture à cause de ce qu’elles mettaient à jour sur le pouvoir et les mœurs en place ; mais elles le sont encore à un sens un peu différent en ce moment où nous sommes de leur relecture car elles provoquent des réflexions diverses dont nous pouvons donner quelques exemples sommairement résumés.

Faute de pouvoir citer tous les auteurs, la règle est de n’en citer aucun, du moins peut-on souligner l’émergence de certaines idées, ou de questionnements. Poser la question : que reste-t-il de Mimouni ? aurait été, par avance, minimiser ce reste—ce qui ne correspond pas à l’effet ressenti de cette relecture.

S’agissant de ce que produit l’écart dans le temps d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années (de 1982-1995 à 2021), ce qui ressort en tant que sentiment général (implicite ou explicite) de la plupart des articles , est que la violence de ce que Mimouni décrit et dans sa manière de le décrire ne se sont nullement affaiblies par l’effet du temps ou par une sorte d’accoutumance —c’est plutôt le contraire semble-t-il et on ne s’habitue pas plus à la violence chez Mimouni qu’à la misère physique et morale chez Zola ; on pourrait parler chez lui d’une crudité indépassable qui sans doute continue à provoquer ici ou là des réactions de rejet chez certains lecteurs. D’autant plus que s’agissant de littérature, on peut toujours expliquer son rejet par des questions de style, plutôt que de s’avouer incapable de reconnaître l’insoutenable vérité de ce qui est dénoncé. Mais quoi qu’il en soit des raisons invoquées, on peut en conclure que l’œuvre de Rachid Mimouni n’a pas perdu son pouvoir de provocation.

L’autre trait qui fait retour dans les lectures de Mimouni est l’usage qu’il fait du comique en général et de l’ironie en particulier. Il y a certainement là une forme tenace et toujours aussi remarquable de son écriture, qui en fait l’originalité. Il est vrai qu’on peut à juste titre y voir un trait typiquement algérien et dont on a souvent parlé comme caractéristique aussi bien en littérature qu’au cinéma. Pourtant on sent apparaître chez plusieurs des auteurs réunis dans ce « Relire Rachid Mimouni » le besoin d’affiner davantage ce qu’il en est de l’ironie féroce et ravageuse qui fait l’originalité et le style propre à Mimouni : on se doute que le mot ironie à lui seul n’est pas suffisant et que celle de Voltaire, si justement célèbre, n’est pas celle de Mimouni qui un jour peut-être ne le sera pas moins. On se dit que pour compléter et pour spécifier celle de Mimouni, le mot d’imprécateur ne serait pas excessif et que la manière dont il dénonce horreurs, crimes et ignominies rappelle ce qu’il en fut pendant d’autres guerres civiles telles que les guerres de religion en France : l’Algérie n’est-elle pas cette « mère affligée » dont parle Agrippa d’Aubigné dans « Les Tragiques » (1615).

L’autre trait qui fait retour dans les lectures de Mimouni est l’usage qu’il fait du comique en général et de l’ironie en particulier. Il y a certainement là une forme tenace et toujours aussi remarquable de son écriture, qui en fait l’originalité. Il est vrai qu’on peut à juste titre y voir un trait typiquement algérien et dont on a souvent parlé comme caractéristique aussi bien en littérature qu’au cinéma. Pourtant on sent apparaître chez plusieurs des auteurs réunis dans ce « Relire Rachid Mimouni » le besoin d’affiner davantage ce qu’il en est de l’ironie féroce et ravageuse qui fait l’originalité et le style propre à Mimouni : on se doute que le mot ironie à lui seul n’est pas suffisant et que celle de Voltaire, si justement célèbre, n’est pas celle de Mimouni qui un jour peut-être ne le sera pas moins. On se dit que pour compléter et pour spécifier celle de Mimouni, le mot d’imprécateur ne serait pas excessif et que la manière dont il dénonce horreurs, crimes et ignominies rappelle ce qu’il en fut pendant d’autres guerres civiles telles que les guerres de religion en France : l’Algérie n’est-elle pas cette « mère affligée » dont parle Agrippa d’Aubigné dans « Les Tragiques » (1615).

Comparaison encore, mais cette fois centrée sur les différences entre le ton de Mimouni et celui du Hirak évoqué dans la fin du recueil ; les acteurs de ce dernier montrent un sens remarquable de la dérision qui est encore une variante bien différente de la manière algérienne au sein de ce même registre général du comique, où Mimouni garde une place de choix. Mais alors faut-il parler de rupture ou de continuité ?

La possibilité des relectures est en droit infinie, et la puissante singularité de Mimouni fait qu’on peut en prévoir d’autres pour ses œuvres ; d’autant que d’un écrivain comme lui, mort à cinquante ans, on peut être sûr qu’il n’avait pas dit son dernier mot.

Denise Brahimi

« LE MONDE ARABE DANS LES ALBUMS DE TINTIN » de Louis BLIN (avril 2021 L’Harmattan coll Comprendre le Moyen Orient)

Pour qui comme l’auteur de cette chronique n’a pas ouvert d’album de Tintin depuis de longues années, et est donc resté sur l’émerveillement très premier degré face aux exploits de son héros préféré, la lecture d’un ouvrage savant (mais très accessible!) tel que celui-ci est un peu un désenchantement. L’auteur, docteur en histoire et arabisant, spécialiste du monde arabe contemporain, désosse sans pitié et dans les moindres détails les fautes, les erreurs, les actes manqués et autres approximations dont le bon Hergé a parsemé les quatre albums se déroulant en « terre arabe ». L’Arabie saoudite (sans que ce soit clairement mentionné) est le cadre de 3 d’entre eux, Les cigares du pharaon, Tintin au pays de l’Or noir, et Coke en stock, le Maroc, celui du Crabe aux pinces d’or, plus de brèves incursions en Egypte et en Palestine. Etourdissant d’érudition, l’auteur compare les différentes éditions, et les corrections qu’elles autorisent ou pas, analyse finement les inscriptions en langue arabe ou en pseudo langue arabe que comportent certaines vignettes. Du reste, en bon universitaire, chacune de ses remarques mentionne l’identification précise de la vignette concernée. Des emprunts à l’arabe maghrébin mis dans la bouche de supposés orientaux dans des rééditions tardives, comme certains costumes quelquefois plus maghrébins que bédouins sont signalés par l’auteur, et montrent que si Hergé a voulu lors de ces rééditions corriger des fantaisies passées, il n’y a pas mis toute la rigueur qu’il a déployée par exemple par rapport à la Chine ou au Tibet. Pour aller plus avant dans son analyse, il se penche sur des versions traduites en arabe de ces albums, et pointe les aménagements des traducteurs, pour rendre plus acceptables au lectorat arabe certaines licences de notre célébrissime Belge.

Pour qui comme l’auteur de cette chronique n’a pas ouvert d’album de Tintin depuis de longues années, et est donc resté sur l’émerveillement très premier degré face aux exploits de son héros préféré, la lecture d’un ouvrage savant (mais très accessible!) tel que celui-ci est un peu un désenchantement. L’auteur, docteur en histoire et arabisant, spécialiste du monde arabe contemporain, désosse sans pitié et dans les moindres détails les fautes, les erreurs, les actes manqués et autres approximations dont le bon Hergé a parsemé les quatre albums se déroulant en « terre arabe ». L’Arabie saoudite (sans que ce soit clairement mentionné) est le cadre de 3 d’entre eux, Les cigares du pharaon, Tintin au pays de l’Or noir, et Coke en stock, le Maroc, celui du Crabe aux pinces d’or, plus de brèves incursions en Egypte et en Palestine. Etourdissant d’érudition, l’auteur compare les différentes éditions, et les corrections qu’elles autorisent ou pas, analyse finement les inscriptions en langue arabe ou en pseudo langue arabe que comportent certaines vignettes. Du reste, en bon universitaire, chacune de ses remarques mentionne l’identification précise de la vignette concernée. Des emprunts à l’arabe maghrébin mis dans la bouche de supposés orientaux dans des rééditions tardives, comme certains costumes quelquefois plus maghrébins que bédouins sont signalés par l’auteur, et montrent que si Hergé a voulu lors de ces rééditions corriger des fantaisies passées, il n’y a pas mis toute la rigueur qu’il a déployée par exemple par rapport à la Chine ou au Tibet. Pour aller plus avant dans son analyse, il se penche sur des versions traduites en arabe de ces albums, et pointe les aménagements des traducteurs, pour rendre plus acceptables au lectorat arabe certaines licences de notre célébrissime Belge.

L’ex jeune fan de Tintin découvre donc que son héros évolue dans un monde arabe approximatif, et c’est une première déception. Mais elle s’aggrave quand Louis Blin démontre de multiples manières ce qu’il faut bien qualifier un racisme anti arabe, même si l’auteur nuance son propos, resitue le contexte, montre qu’Hergé n’est en cela que le docile représentant d’une pensée « mainstream » européenne. Les noms donnés aux personnages sont de diverses manières grotesques, y compris quand on peut leur attribuer un sens tiré du patois bruxellois. Citons par exemple l’étourdissant décryptage sémantique du nom de l’Emir Mohamed Ben Kalish Ezab, tour à tour « jus de réglisse » dans le patois bruxellois « kalischezap », ou « fils de Khalil (le fidèle) ez-zobb (le pénis) »… Cet Emir intervient dans plusieurs albums de Tintin dont il devient l’ami, ainsi que son infernal fiston Abdallah, même quand ils plantent leur tente bédouine dans les salons de Moulinsart. Il fait même partie de l’ulime album inachevé Tintin et l’Alph-Art. La sympathie que portent Hergé et son alias Tintin pour l’Emir et tout particulièrement pour l’éternellement jeune Abdallah nuancent donc le racisme anti arabe que prête Louis Blin à Hergé.

L’ex jeune fan de Tintin découvre donc que son héros évolue dans un monde arabe approximatif, et c’est une première déception. Mais elle s’aggrave quand Louis Blin démontre de multiples manières ce qu’il faut bien qualifier un racisme anti arabe, même si l’auteur nuance son propos, resitue le contexte, montre qu’Hergé n’est en cela que le docile représentant d’une pensée « mainstream » européenne. Les noms donnés aux personnages sont de diverses manières grotesques, y compris quand on peut leur attribuer un sens tiré du patois bruxellois. Citons par exemple l’étourdissant décryptage sémantique du nom de l’Emir Mohamed Ben Kalish Ezab, tour à tour « jus de réglisse » dans le patois bruxellois « kalischezap », ou « fils de Khalil (le fidèle) ez-zobb (le pénis) »… Cet Emir intervient dans plusieurs albums de Tintin dont il devient l’ami, ainsi que son infernal fiston Abdallah, même quand ils plantent leur tente bédouine dans les salons de Moulinsart. Il fait même partie de l’ulime album inachevé Tintin et l’Alph-Art. La sympathie que portent Hergé et son alias Tintin pour l’Emir et tout particulièrement pour l’éternellement jeune Abdallah nuancent donc le racisme anti arabe que prête Louis Blin à Hergé.

Citons aussi le patronyme de l’ennemi de l’Emir Bab El Ehr « babeleer, le bavard » en patois bruxellois mais aussi la Porte du pénis (encore!) en arabe dialectal du Proche Orient. La version de 1971 de Tintin au pays de l’or noir fera disparaître cette suspicion avec la signature de la lettre adressée à l ‘Emir en arabe semble t il impeccable cette fois « Bab el Amir », alors que le traducteur arabe de l’album le nomme Bab el Bahr (la porte de la mer… pas évident pour un homme du désert). Mais dans Coke en stock il réapparaît en Bab el Ehr.

L’auteur se fait géographe minutieux quand il piste des différents pays arabes que parcourt le héros à la houpette. Ainsi la belle vue du site jordanien de Pétra dessinée par Hergé dans Coke en stock ne lui paraît pas susceptible de faire croire qu’en une chevauchée, même Tintin aurait pu relier l’Arabie Saoudite autour de Djeddah à la Jordanie. Plus probablement selon lui, Hergé a puisé dans l’iconographie connue de Petra le modèle pour des sites nabatéens d’Arabie. Il pointe comment curieusement les analystes d’Hergé effacent l’Arabie des références arabes à son propos, y compris en commettant l’erreur de faire aller Tintin en Jordanie.

L’auteur se fait géographe minutieux quand il piste des différents pays arabes que parcourt le héros à la houpette. Ainsi la belle vue du site jordanien de Pétra dessinée par Hergé dans Coke en stock ne lui paraît pas susceptible de faire croire qu’en une chevauchée, même Tintin aurait pu relier l’Arabie Saoudite autour de Djeddah à la Jordanie. Plus probablement selon lui, Hergé a puisé dans l’iconographie connue de Petra le modèle pour des sites nabatéens d’Arabie. Il pointe comment curieusement les analystes d’Hergé effacent l’Arabie des références arabes à son propos, y compris en commettant l’erreur de faire aller Tintin en Jordanie.

La richesse de ce livre ne permet qu’un sommaire survol qui ambitionne de donner au lecteur l’envie de pénétrer les arcanes de l’oeuvre d’Hergé. Pour rester dans la thématique évoquée par le titre de cet ouvrage dont Louis Blin n’hésite pas à s’éloigner pour dévoiler des sens cachés multiples, nous nous arrêterons sur le Maroc qui sert de cadre au Crabe aux pinces d’or que Blin analyse comme une dénonciation subtile du nazisme (le crabe/cancer ..), où Tintin est rejoint pour la première fois et définitivement par le capitaine Haddock (dont le nom fait référence au film le capitaine Craddock du réalisateur juif autrichien Hanns Schwarz). Pour Blin, cet album antinazi est aussi un « album colonial », où les autochtones ne fournissent qu’un décor. Tintin y porte le casque colonial, comme dans Tintin au Congo, les locaux parlent un arabe d’opérette, et le mot « arabe » n’y est jamais prononcé. Tout préoccupé par sa transposition d’un combat contre l’occupant dans un territoire vu comme protégé, Hergé a raté la possibilité d’une critique de l’occupation coloniale. Les Européens sont chez eux dans ce Maroc potentiellement élargi à un peu d’Algérie dans certaines vignettes. Rendez-vous manqué, malheureusement.

Ce livre serait à lire minutieusement entouré de ses albums de Tintin, idéalement dans plusieurs éditions. La fin de l’ouvrage analyse l’orientalisme qui imprègne la place que donne Hergé à cet Orient rêvé, le rêve et les épisodes d’inconscience occupant une place non négligeable dans plusieurs de ces albums. Dans Les cigares du pharaon, débarquant en Arabie, Tintin découvre un panneau indicateur « Attention, mirage dangereux ! »ce qui sera interprété par Anna Madoeuf dans un colloque, moins comme une mise en garde qu’une promesse. Hergé rêve d’un Orient où il n’est pas allé, y situe tous les clichés véhiculés en Occident, mais choisit de manière réitérée l’Orient du désert pour que son héros s’y régénère, comme un « Occident en quête de renaissance en Orient ». « Mais une fois émancipés, les Arabes n’intéressent plus Tintin « .

Dans sa conclusion, l’auteur absout Hergé de ces imperfections par les effets non anticipés de son œuvre : « Nombre d’Occidentaux avouent avoir tiré leur attrait pour le monde arabe de la lecture des albums de Tintin de leur enfance. Hergé a donc fait fonction de médiateur culturel »… « En lisant les albums de Tintin, le lecteur arabe apprend en s’amusant comment l’Occident le perçoit ».

L’artiste Hergé laisse une trace et un héritage.

Et le jeune lecteur de Tintin le rejoint dans ses rêves.

Michel Wilson

« NE NOUS RACONTEZ PLUS D’HISTOIRES! » film par Ferhat Mouhali et Carole Filiu Mouhali

Ce film que les deux (jeunes) réalisateurs ont dédié à leurs parents est en effet pour une bonne part un retour sur le passé, animé par un désir de connaître la vérité, comme l’indique le titre de l’organisme pour lequel ils ont travaillé : « VraiVrai films ». Leur propos apparaît avec plus de précision encore dans le titre de leur film, dont le ton est assez véhément et qui ne manque pas d’une belle fermeté. Les « histoires » dont il est question dans ce titre sont justement le contraire de l’Histoire vraie qu’ils recherchent après avoir constaté qu’ils en ont toujours été privés. D’aucuns diraient sans doute plus familièrement : on en a assez des « salades » dont vous nous avez nourris jusque là. En fait, le constat de cette frustration (le mot est faible, pour ne pas dire « supercherie ») se fait tout au long du film et il en constitue la substance— il s’agit de deux ensembles concernant les deux pays, la France et l’Algérie, et chacun d’eux comporte des éléments  multiples. Ils sont inventoriés dans le film par les deux réalisateurs qui en sont aussi les acteurs, ce sont eux qui mènent les recherches en travaillant séparément mais leur méthode est la même : ils ne cherchent pas à gommer leurs questions, même si ce qui compte est évidemment le contenu des réponses qu’on leur donne, de façon d’ailleurs claire, explicite et détaillée ; la bonne nouvelle est que nombre de gens sont prêts à leur dire ce qu’ils savent de la vérité.

multiples. Ils sont inventoriés dans le film par les deux réalisateurs qui en sont aussi les acteurs, ce sont eux qui mènent les recherches en travaillant séparément mais leur méthode est la même : ils ne cherchent pas à gommer leurs questions, même si ce qui compte est évidemment le contenu des réponses qu’on leur donne, de façon d’ailleurs claire, explicite et détaillée ; la bonne nouvelle est que nombre de gens sont prêts à leur dire ce qu’ils savent de la vérité.

On voit bien que le film s’efforce de maintenir la balance à peu près égale entre les informations qu’il apporte sur chacun des deux pays, même s’il ne peut s’agir de parallélisme et de symétrie. Les deux situations ne sont pas comparables, et on en a la preuve dès le début du film qu’on pourrait appeler la première enquête, c’est-à-dire le témoignage des proches, membres de la famille, telle que la grand mère survivante de Ferhat, qui a eu autour d’elle un grand nombre de « moudjahidine(s) » dont beaucoup sont morts, et de l’autre côté, le père de Carole qui ressort une pleine valise d’archives et de photos pour aider la jeune femme dans son enquête. La grand-mère accompagne son récit par des chants, qui ont été créés par les combattants au moment même de leur action et dont elle dit qu’elle se souviendra jusqu’à sa mort : l’émotion en effet semble intacte, et immédiate, comme si rien ne s’était passé depuis lors. Du côté des Pieds Noirs, comme le père de Carole, l’évocation du passé est forcément distanciée, au sens propre, puisque justement ils ne sont plus sur les lieux dont ils parlent et que c’est même cette distance, ou cette absence, qui les définit. L’évocation de ces années heureuses (la pêche, la chasse, les joies simples de la vie) sont celle du paradis perdu, tandis que côté algérien, il s’agit de récits de guerre, de violence et de mort, qui sont une incontestable plongée en enfer, mais il en est ainsi tout naturellement si l’on peut dire et dans une sorte de logique du film qui n’a pas besoin de souligner des contrastes évidents.

Même dissymétrie dans la partie suivante qui se passe après 1962 et la fin de la guerre. L’enquête porte sur la représentation qui est donnée de celle-ci dans ce qu’on pourrait appeler la vulgate, c’est-à-dire, de part et d’autre, dans l’enseignement scolaire. Côté algérien c’est une débauche de nationalisme qui ne cesse de s’exprimer le plus ostensiblement possible, notamment à travers le symbole du drapeau dont il est fait usage sans modération—bourrage de crâne évident d’autant qu’il s’agit de crânes d’enfants, persuadés que l’histoire de l’Algérie commence en 1954. Côté français, c’est exactement l’inverse, c’est-à-dire un silence absolument troublant sur tous les événements liés à la situation coloniale et à la guerre, les adolescents qu’on entend s’exprimer ayant le sentiment qu’on ne leur en a jamais parlé. Et ce silence, à la réflexion, ne peut manquer de leur paraître très inquiétant.

Les deux enquêteurs ne peuvent s’en satisfaire, non plus que de la propagande fondée sur l’ignorance, c’est pourquoi ils se mettent en campagne, au-delà des premiers cercles qu’ils ont consultés, quitte à devoir affronter des évocations difficiles, choquantes, dont on voit bien qu’elles sont très douloureuses pour certains de leurs informateurs. Les plus nombreuses concernent les agissements de l’armée française pendant la guerre d’indépendance, à savoir la torture. Le film n’apprendra sans doute rien au-delà de ce qu’on savait déjà, mais la multiplicité des témoignages qu’il donne à entendre fait comprendre ce que Hannah Arendt de son côté appelle la banalité du mal : une sorte de reconnaissance de fait, par ceux qui à l’époque y ont participé, de leur résignation à ce que les choses soient ainsi. L’idée qui s’en dégage est que chaque être humain, s’il cesse de penser, peut agir en barbare ; et la guerre est évidemment le lieu même où cette cessation de la pensée est facile à obtenir. C’est seulement après coup que la dénonciation arrive, et même les intéressés ont du mal à comprendre pourquoi elle ne s’est pas produite sur le moment.

Le film de Carole et Ferhat Mouhali fait preuve d’une intrépidité dont on pensera peut-être qu’elle est celle de la jeunesse, sans réticence pour aborder les sujets qui font mal. C’est par exemple côté français, la très chagrinante histoire des harkis dont il a fallu attendre jusqu’à septembre 2021 pour qu’elle soit abordée officiellement. Le film, tourné avant ce dernier épisode (la demande de pardon), convoque pour un avis compétent le témoignage de la spécialiste Fatima Besnaci Lancou. Côté algérien, les réalisateurs n’hésitent pas à évoquer tout aussi longuement les non moins douloureuses séquelles des luttes de clans en FLN et MNA, qui pendant la guerre d’indépendance (mai-juin 1957) ont entraîné dans un seul village la mort de 375 habitants. Il est rappelé que ces malheureuses victimes n’ont pas encore trouvé de sépulture aujourd’hui.

Le film de Carole et Ferhat Mouhali fait preuve d’une intrépidité dont on pensera peut-être qu’elle est celle de la jeunesse, sans réticence pour aborder les sujets qui font mal. C’est par exemple côté français, la très chagrinante histoire des harkis dont il a fallu attendre jusqu’à septembre 2021 pour qu’elle soit abordée officiellement. Le film, tourné avant ce dernier épisode (la demande de pardon), convoque pour un avis compétent le témoignage de la spécialiste Fatima Besnaci Lancou. Côté algérien, les réalisateurs n’hésitent pas à évoquer tout aussi longuement les non moins douloureuses séquelles des luttes de clans en FLN et MNA, qui pendant la guerre d’indépendance (mai-juin 1957) ont entraîné dans un seul village la mort de 375 habitants. Il est rappelé que ces malheureuses victimes n’ont pas encore trouvé de sépulture aujourd’hui.

Les historiens spécialistes de la Guerre d’Algérie ont déjà beaucoup parlé de ces épisodes plus ou moins effroyables, mais les deux jeunes cinéastes auteurs de ce film le font avec une sorte d’ingénuité et de sincérité grâce auxquelles ils se croient (légitimement !) en droit de prendre la parole. Le film bénéficie de ce qui a été leur situation réelle, c’est-à-dire leur tentative pour s’aimer par delà les obstacles liés à leur différence d’origine. Leur tentative, toute personnelle, devient le symbole de celle qui pourrait peut-être rapprocher les deux pays par delà les années de guerre et les lourds griefs réciproques. Les historiens croient dans le long terme, les jeunes gens ont à vivre leur histoire personnelle dans l’immédiat, les deux que nous voyons dans le film ont le courage de se jeter dans l’aventure, c’est une prise de risque qui les rend touchants, aussi intrépides que fragiles, forcément dépassés par l’Histoire mais n’hésitant pas à l’affronter.

Denise Brahimi

« LA VIE D’APRES » film d’Anis Djaad 2021

Ce film remarquablement émouvant ne peut manquer de rappeler des souvenirs à ceux et celles qui ont admiré en son temps le cinéma néo-réaliste italien (dont « Le Voleur de bicyclette » de 1948, reste le plus beau fleuron).

Ici il ne s’agit pas d’un père et de son fils enfant mais d’une mère et de son fils adolescent dont l’histoire va prouver que pour l’un comme pour l’autre la vie est devenue à peu près impossible après l’assassinat de leur mari et père. De celui-ci il ne reste qu’une photo, transportée comme un bien précieux au cours de ses tribulations par Hadjer la mère devenue veuve, et donc chargée d’élever seule un garçon Djamil qui a tout juste 16 ans.

Ici il ne s’agit pas d’un père et de son fils enfant mais d’une mère et de son fils adolescent dont l’histoire va prouver que pour l’un comme pour l’autre la vie est devenue à peu près impossible après l’assassinat de leur mari et père. De celui-ci il ne reste qu’une photo, transportée comme un bien précieux au cours de ses tribulations par Hadjer la mère devenue veuve, et donc chargée d’élever seule un garçon Djamil qui a tout juste 16 ans.

On les voit d’abord mais pas pour longtemps dans un village de l’ouest algérien où ils arrivaient à vivre très modestement, jusqu’au moment où ils sont victimes d’une campagne de calomnie et de la méchanceté de certains villageois. Il leur faut donc prendre le bus et partir pour la ville la plus proche, Mostaganem, où ils vont tenter de reconstruire une vie dite normale. Trouver où se loger et trouver un travail pour gagner quelques sous s’avère une entreprise extrêmement hasardeuse et finalement vouée à l’échec malgré le fait que l’un comme l’autre, la mère et le fils, font preuve d’un grand courage. Mais dans le milieu urbain très déshérité où ils échouent pour tenter de trouver une place, les pratiques en usage leur opposent des difficultés insurmontables.

Hadjer est encore, malheureusement si l’on ose dire, une veuve sexuellement attirante que les mâles libidineux considèrent immédiatement comme une proie disponible dès qu’ils découvrent qu’il n’y a aucun homme avec elle susceptible de la protéger. On voit quelques exemples de ceux qu’on appellerait aujourd’hui des prédateurs, et lorsqu’elle a plus ou moins assommé l’un d’entre eux qui s’acharnait à vouloir la violer, il lui faut à nouveau prendre le car avec son fils et leurs maigres bagages pour tenter de recommencer ailleurs la chasse au travail et au logement.

De tous ces épisodes que le film décrit avec soin et pertinence, se dégage la conclusion que dans ce monde-là une femme sans mari et un jeune garçon sans père n’ont à peu près aucune chance de s’en sortir, quoi que signifie cette expression. Telle est la forme moderne du tragique, présente dans le néo-réalisme ; cependant elle n’est pas liée à une époque historique particulière mais à un certain état de la société. En fait et dès le début du film on a compris que l’échec de ces deux êtres là, la mère et le fils, est inéluctable, car c’est une société où il n’y a absolument aucun recours : évidemment pas dans les institutions, car il n’y a aucune police fiable auprès de laquelle trouver appui ; et pas non plus dans une véritable amitié ou camaraderie, la leçon à tirer étant qu’à partir d’un certain degré de misère et de dénuement, chacun ne lutte pour la survie qu’à son seul compte, et n’importe s’il faut piétiner son semblable pour hisser la tête hors de l’eau.

C’est évidemment la dureté des situations qui est en cause et pas la méchanceté intrinsèque de la nature humaine. Il n’y a pas dans ce livre un parti pris de noirceur, au sens où on se dit que les choses auraient pu s’arranger autrement et mieux qu’elles ne l’ont fait si… un ensemble de circonstances n’avait rendu la catastrophe irrémédiable. Car Hadjer et Djamil ont eu la chance—au moins une—de trouver sur leur chemin un homme compréhensif et désireux de les aider, du fait que lui-même avant de devenir un homme mûr a connu semble-t-il une première vie agitée et difficile. C’est à cause de Djamil que cet espoir tardif sera vain, et cela n’a rien d’étonnant : jeune garçon naïf et complétement inexpérimenté il ne peut que tomber dans tous les pièges, celui que lui tend une jeune prostituée dont il tombe amoureux et qui non seulement lui prend son argent mais l’incite à en voler, celui que son ami Fateh fait miroiter à ses yeux comme une autre tentation, le départ clandestin vers l’Espagne, alors que ni l’un ni l’autre des deux garçons n’est capable de mener à bien une traversée aussi périlleuse. En fait on comprend que Djamil se jette dans cette aventure parce qu’il est complétement désespéré et veut croire qu’en disparaissant, il rendra service à sa mère (Anis Djaad dédie son film « À ma mère ».)

Hadjer et Djamil sont loin d’être grossiers ou vulgaires, mais aucune de leurs qualités ne peut leur être utile dans le monde où ils vivent, celles-ci au contraire se retournent contre eux. Sa trop courte vie ne permettra pas à Djamil d’apprendre une leçon cruelle, résumée par la sagesse traditionnelle dans le dicton connu : « L’homme est un loup pour l’homme ». Il aurait voulu apporter à la prostituée Souad un peu de la générosité qu’elle n’a sans doute jamais connue. Mais il ne pouvait le faire qu’en se conduisant lui-même comme le voyou qu’il n’est pas (et peut-être préfère-t-il mourir que de le devenir vraiment).

Le film d’Anis Djaad est souvent pathétique, d’autant plus qu’il ne cherche pas à l‘être, ce n’est pas un mélodrame où l’on verrait des gentils aux prises avec des méchants, il n’y a chez les victimes ni haine ni désir de vengeance, le sentiment dominant étant qu’il leur faut fuir encore et toujours pour sauver leur peau dans un monde où la notion d’innocence est dépourvue de toute signification. De l’amour il y en a, celui d’Hadjer pour Djamil et réciproquement, mais il semble bien qu’il soit incapable de sauver qui que ce soit. Lorsque Djamil dit à son ami Fateh qu’il ne peut abandonner sa mère pour partir en Espagne, c’est à la fois très beau, dérisoire et poignant, parce qu’on mesure évidemment son impuissance à faire quoi que ce soit pour elle, étant encore plus vulnérable et moins bien armé qu’elle ne l’est. Mais le souvenir qu’on garde du film est que pourtant ces deux-là existent, eux et pas seulement les misérables (à tous les sens du mot) dont on voit divers exemples autour d’eux.

Le film d’Anis Djaad est souvent pathétique, d’autant plus qu’il ne cherche pas à l‘être, ce n’est pas un mélodrame où l’on verrait des gentils aux prises avec des méchants, il n’y a chez les victimes ni haine ni désir de vengeance, le sentiment dominant étant qu’il leur faut fuir encore et toujours pour sauver leur peau dans un monde où la notion d’innocence est dépourvue de toute signification. De l’amour il y en a, celui d’Hadjer pour Djamil et réciproquement, mais il semble bien qu’il soit incapable de sauver qui que ce soit. Lorsque Djamil dit à son ami Fateh qu’il ne peut abandonner sa mère pour partir en Espagne, c’est à la fois très beau, dérisoire et poignant, parce qu’on mesure évidemment son impuissance à faire quoi que ce soit pour elle, étant encore plus vulnérable et moins bien armé qu’elle ne l’est. Mais le souvenir qu’on garde du film est que pourtant ces deux-là existent, eux et pas seulement les misérables (à tous les sens du mot) dont on voit divers exemples autour d’eux.

Denise Brahimi

« ZIYARA » film de Simone Bitton 1er décembre 2021,

Ce film est un long métrage purement documentaire, c’est-à-dire qu’il ne comporte aucune fiction. Il décrit un voyage de la réalisatrice dans un Maroc qui est souvent celui de petits villages voire de hameaux peu habités au point de paraître abandonnés alors qu’ils ne le sont pas. Mais il est vrai qu’ils ont perdu depuis une soixantaine d’années une bonne partie de leur population qui était juive et qui est partie en masse au moment de l’indépendance du Maroc, jusqu’en 1967 environ. Après cette date, ce sont des Marocains musulmans qui ont maintenu le souvenir des Juifs disparus, notamment en entretenant les nombreux cimetières qu’ils ont laissés derrière eux. D’une manière qui peut sembler paradoxale mais qui est tout à fait délibérée, le film parle non pas tellement des Juifs qui vivaient au Maroc mais du regret que leur départ a laissé aux Musulmans : on entend l’un d’entre eux dire de manière très concrète et très touchante comment le spectacle d’une valise tombée par hasard sous ses yeux le remplit de tristesse et lui cause un violent chagrin, parce qu’il évoque les départs en masse qui ont laissé un très grand vide derrière eux.

Le film de Simone Bitton n’est nullement consacré, ni peu ni prou, aux causes de ces départs, on y entend juste une voix disant que celles-ci sont politiques, sur un ton chargé d’amertume. La réalisatrice elle-même, née à Rabat en 1955, a émigré en Israël avec sa famille en 1966, et considère qu’elle a maintenant trois pays, les deux autres étant la France où elle a fait des études de cinéma et le Maroc dont elle pratique la langue parlée ou darija, ce qui lui est évidemment d’une grande utilité pour se livrer à l’enquête dont son film fait état. Elle a d’ailleurs la double nationalité, française et marocaine.

Le film de Simone Bitton n’est nullement consacré, ni peu ni prou, aux causes de ces départs, on y entend juste une voix disant que celles-ci sont politiques, sur un ton chargé d’amertume. La réalisatrice elle-même, née à Rabat en 1955, a émigré en Israël avec sa famille en 1966, et considère qu’elle a maintenant trois pays, les deux autres étant la France où elle a fait des études de cinéma et le Maroc dont elle pratique la langue parlée ou darija, ce qui lui est évidemment d’une grande utilité pour se livrer à l’enquête dont son film fait état. Elle a d’ailleurs la double nationalité, française et marocaine.

Le titre du film, « Ziyara », évoque la pratique marocaine du pèlerinage aux saints, dont le grand intérêt pour Simone Bitton est d’être ou d’avoir été aussi bien juive que musulmane. L’évocation qu’elle en fait est donc pour la réalisatrice un excellent moyen de montrer à quel point, dans l’usage marocain en tout cas, Juifs et Musulmans ont été proches, et c’est sur ce point qu’insistent unanimement les Marocains interrogés par l’enquêtrice —l’un d’eux est amené à dire à un certain moment du film que le seul point qui les différencie est l’existence du Prophète pour les Musulmans.

Dans les propos tenus par les hommes et femmes que le film donne à entendre et qui sont tous volontairement des gardiens actuels de la mémoire juive, on sent la tendance assumée par nombre d’entre eux (d’une manière qui pourtant reste discrète voire confidentielle) à englober le judaïsme dans leur rapport à l’islam, et à réduire à l’extrême la différence entre les deux. On le voit particulièrement dans la manière dont ils entretiennent les synagogues, pour le peu qu’il en reste, et ces objets sacrés que sont les rouleaux de la Torah (ceux qu’on aperçoit semblent en effet de toute beauté, gros manuscrits sur parchemin enroulés avec un soin extrême et protégés—on a envie de dire emmaillotés— dans des étoffes dont certaines sont précieuses. Ces précautions et dans certains cas cette vénération sont aussi bien le fait de femmes du peuple que d’autres dont le métier est justement de conserver ces vestiges d’un passé sentis comme nécessaires à la survie du peuple marocain tout entier. Il ressort de ce qu’on voit et de ce qu’on entend que beaucoup de Marocains sentent encore le départ des Juifs comme une amputation.

Cependant les visites de « touristes » juifs ne sont pas inexistantes. On croit comprendre que la plupart viennent des Etats-Unis et de France, d’Israël aussi sans doute. Beaucoup des lieux qui suscitent ces pèlerinages sont aménagés pour les recevoir, entretenus de manière à être très propres et à pouvoir loger voire nourrir ceux qui le souhaitent. Simone Bitton nous montre très peu de ces visiteurs occasionnels, manifestement ce n’est pas l’objet de son documentaire, qui porte sur la population locale et son désir d’entretenir le souvenir. D‘aucuns touchent des sommes vraiment minimes pour l’entretien dont ils sont chargés, cependant les visiteurs peuvent aussi laisser des pourboires selon leur générosité : dans des régions parfois très pauvres, ce modeste appoint financier n’est pas négligeable, mais il ne peut empêcher que beaucoup d’anciens bâtiments soient délabrés.

L’enquête de Simone Bitton reste discrète, on ne la voit jamais, elle ne parle qu’à mi-voix et ne pose pas de questions intrusives. Cependant, elle fait en sorte qu’apparaissent dans son film des personnalités auxquelles elle a voulu rendre hommage. Au nombre d’entre elles Abraham Sarfaty, mort en 2010, qui fut un militant politique opposant au Roi Hassan II, et qui passa dix-sept ans de sa vie en prison, au point qu’on l’a parfois appelé le Mandela marocain. Mais il est clair, même dans ce cas, que la réalisatrice n’a pas voulu faire un film politique, à aucun égard. Elle cite également celui qui culturellement fut et reste un grand nom et un écrivain connu, Edmond Amran El Maleh, mort lui aussi en 2010. Membre actif du Parti communiste marocain, il milita pour l’indépendance du Maroc. A travers lui, ce sont deux hauts lieux de la judaïté marocaine que la réalisatrice est amenée à citer, Safi où il est né et Essaouira où il a été inhumé.

L’enquête de Simone Bitton reste discrète, on ne la voit jamais, elle ne parle qu’à mi-voix et ne pose pas de questions intrusives. Cependant, elle fait en sorte qu’apparaissent dans son film des personnalités auxquelles elle a voulu rendre hommage. Au nombre d’entre elles Abraham Sarfaty, mort en 2010, qui fut un militant politique opposant au Roi Hassan II, et qui passa dix-sept ans de sa vie en prison, au point qu’on l’a parfois appelé le Mandela marocain. Mais il est clair, même dans ce cas, que la réalisatrice n’a pas voulu faire un film politique, à aucun égard. Elle cite également celui qui culturellement fut et reste un grand nom et un écrivain connu, Edmond Amran El Maleh, mort lui aussi en 2010. Membre actif du Parti communiste marocain, il milita pour l’indépendance du Maroc. A travers lui, ce sont deux hauts lieux de la judaïté marocaine que la réalisatrice est amenée à citer, Safi où il est né et Essaouira où il a été inhumé.

On comprend alors que le mot « ziyara » est peut-être à entendre à un sens plus large que celui dont on a parlé. Le pèlerinage peut s’entendre mentalement, symboliquement, et prend alors le sens d’hommage, malgré toutes les destructions dues aux avatars historiques et au passage du temps. Le travail accompli par Simone Bitton est aussi à voir comme un retour non pas de mais à la communauté juive marocaine qu’il s’agirait de faire émerger par delà le temps d’un ostracisme larvé dont on comprend à voir le film qu’il n’a aucune base populaire et que sa seule raison d’être est ou a été politique.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Du 4 au 14 janvier, « Et le coeur fume encore » au TNP à Villeurbanne

- Vendredi 7 janvier au Théâtre des Asphodèles à Lyon « Passeport pour la liberté » mis an scène par Dominique Lurcel, avec Nadia Larbiouène.

- Vendredi 14 janvier intervention « mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au Lycée Colbert de Lyon

- Le mardi 18 janvier « Les visages de la victoire » de Lyece Boukhitine en présence du réalisateur au Méliès de Caluire

- Le jeudi 27 janvier intervention « mémoires croisées de la guerre d’Algérie » Institution Saint-Alyre à Clermont-Ferrand.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.