Lettre culturelle franco-maghrébine #62

ÉDITO

La production romanesque des Franco-Maghrébins ne faiblit pas, ni en quantité ni en qualité, et nous vous en proposons trois exemples dans cette nouvelle Lettre, heureux de constater leur grande diversité. Même si les thèmes sont inévitables parce qu’ils découlent d’une réalité extérieure aux écrivain(e)s, la façon dont ils apparaissent dans les récits est à chaque fois originale et donne le sentiment qu’une belle créativité littéraire est mise au service de la sociologie. Cette science est directement revendiquée dans Comme nous existons de Kaoutar Harchi, Marocaine de Strasbourg qui se veut disciple de celui qui fut le grand maître en la matière, Abdelmalek Sayad. La représentation du Maroc et de ses immenses écarts sociaux est très touchante dans le livre d’Abigail Assor, Aussi riche que le Roi, dont le titre même, évoque tous les pauvres du royaume et la naïveté de leurs fantasmes. Dans Le Dépossédé, la critique, féroce, de Fayçal Chehat est surtout politique ; le vieil Ali, au terme d’une vie qui l’a conduit au désespoir, prend en otage un jeune arriviste pour l’obliger à entendre son récit. Autre récit de vie : dans « La vie occultée de Madame Messali Hadj » qui n’est pas un roman mais une biographie, Mohamed Benchicou rend hommage à Emilie Buscant, fille d’ouvrier lorrain qui pendant 30 ans se consacra à l’indépendance de l’Algérie aux côtés de son mari.

Nous vous parlons aussi dans cette Lettre d’un recueil d’articles historiques publié par Alain Ruscio sous le titre « Regards français sur l’islam ».

Nous faisons un petit bonjour au chat du rabbin qui vient nous faire une onzième visite.

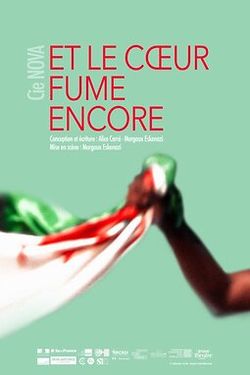

Et naturellement nous avons pensé aux amateurs de spectacles pour leur présenter un film et une pièce de théâtre. Le premier, « Ibrahim », est l‘œuvre du cinéaste franco-algérien Samir Guesmi, où l’on peut sentir l’influence du néo-réalisme italien. La seconde « Et le cœur fume encore », a été conçue, écrite et mise en scène par deux femmes, Alice Carré et Margaux Eskenazy qui sur les planches du TNP de Villeurbanne nous ont montré dans toute leur diversité non pas la mais les Mémoires de la Guerre d’Algérie.

Denise Brahimi

« COMME NOUS EXISTONS » par Kaoutar Harchi, récit, Actes Sud, 2021

Cette auteure, sociologue et romancière, s’est fait connaître par la publication d’un essai chez Pauvert en 2016, « Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne », dont le titre est beaucoup plus remarquable et explicite que celui du récit dont nous parlons ici. Kaoutar Harchi voulait peut-être faire figurer dans son titre de 2021 le mot « exister », qui renvoie au sensible et à l’intime en même temps qu’aux conditions de vie propres à intéresser la sociologue  qu’elle est. Son récit s’arrête au moment où elle va le devenir plus pleinement grâce au complément d’études supérieures qu’elle va acquérir à la Sorbonne, mais il s’achève aussi de manière très appuyée sur son entrée en écriture et en littérature, aucune de ces deux vocations ou métiers n’excluant l’autre, évidemment. Cette double mutation, déterminante de ce qu’elle est devenue aujourd’hui, est concrétisée par un départ au sens géographique du mot puisque c’est le moment où elle quitte Strasbourg, ville où elle a toujours vécu et qu’elle désigne cependant dans son livre par la seule initiale S, sans doute pour ne pas trop localiser son récit et parler plus librement de ce qu’elle veut évoquer.

qu’elle est. Son récit s’arrête au moment où elle va le devenir plus pleinement grâce au complément d’études supérieures qu’elle va acquérir à la Sorbonne, mais il s’achève aussi de manière très appuyée sur son entrée en écriture et en littérature, aucune de ces deux vocations ou métiers n’excluant l’autre, évidemment. Cette double mutation, déterminante de ce qu’elle est devenue aujourd’hui, est concrétisée par un départ au sens géographique du mot puisque c’est le moment où elle quitte Strasbourg, ville où elle a toujours vécu et qu’elle désigne cependant dans son livre par la seule initiale S, sans doute pour ne pas trop localiser son récit et parler plus librement de ce qu’elle veut évoquer.

Quitter Strasbourg c’est de manière beaucoup plus importante quitter sa famille, ses père et mère avec lesquels elle a toujours vécu et qui plus est en tant que fille unique, ce qui est assez exceptionnel dans les nombreux récits d’enfance en milieu franco-maghrébin dont nous disposons aujourd’hui. Peut-être sommes-nous plus habitués à des récits situés en milieu algéro-français, alors que l’origine de la famille que nous découvrons est marocaine (Casablanca). Il y a d’ailleurs dans le livre quelques autres traits remarquables concernant les deux parents, comme le fait qu’elle les désigne couramment par leurs deux prénoms, Hania et Mohamed, comme pour leur donner une existence en dehors d’elle et du rapport familial qui les lie : cette recherche d’objectivité sinon de distance nous ramène au projet sociologique du livre. L’objectivité volontaire est peut-être aussi un moyen de lutter contre le très fort attachement affectif qui la lie à eux, et qui est entièrement positif, à la différence de ce qu’on trouve dans nombre des récits d’enfance et d’adolescence précédemment évoqués, dont beaucoup sont chargés de chagrin et de douleur, à cause d’une très grande dureté éprouvée par leurs auteures (il y a désormais plus de femmes que d’hommes qui se consacrent à ce type d’écriture autobiographique).

Non seulement il n’y a aucune rancœur chez Kaoutar Harchi mais au contraire une immense tendresse et une reconnaissance éperdue pour les parents auprès desquels elle a vécu jusqu’à son entrée dans le vie adulte. Cette douceur et cette absence de toute amertume s’explique aussi par le fait (qui encore une fois semble exceptionnel) qu’il s’agit d’un couple de parents aimants, amoureux l’un de l’autre et en tous points uni—on pourrait presque dire tout simplement un couple au sens plein du mot, sans ce terrible rapport de soumission de la femme maghrébine qui nous est si souvent dépeint, quand ce n’est pas un rapport de violence physique et de brutalité.

Non seulement il n’y a aucune rancœur chez Kaoutar Harchi mais au contraire une immense tendresse et une reconnaissance éperdue pour les parents auprès desquels elle a vécu jusqu’à son entrée dans le vie adulte. Cette douceur et cette absence de toute amertume s’explique aussi par le fait (qui encore une fois semble exceptionnel) qu’il s’agit d’un couple de parents aimants, amoureux l’un de l’autre et en tous points uni—on pourrait presque dire tout simplement un couple au sens plein du mot, sans ce terrible rapport de soumission de la femme maghrébine qui nous est si souvent dépeint, quand ce n’est pas un rapport de violence physique et de brutalité.

Il y a donc dans le récit de Kaouter Harchi un nombre important de traits rares qui sont pour le lecteur une heureuse surprise. En revanche on y trouve aussi beaucoup de traits plus attendus, auxquels on pourrait dire que l’auteure ne se dérobe pas, parce qu’il semble malheureusement qu’ils soient inévitables. Ces traits concernent le racisme dont est victime la population maghrébine de France et l’exclusion de fait qu’elle est amenée à vivre au sein même de la population franco-française. Il est certain que comme on le sait déjà le tort fait à cette population est lié à son statut social : les parents de « Comme nous existons » sont des travailleurs manuels parmi les plus défavorisés, tant par leurs conditions de travail que par leur salaire et il apparaît pour leur fille, la future sociologue lectrice de Bourdieu, qu’ils font partie des exploités, n’ayant pas droit à la moindre considération. Très tôt d’ailleurs, c’est-à-dire dès le temps de ses études supérieures à Strasbourg, elle découvre et comprend ce qu’il en est grâce aux œuvres du remarquable sociologue spécialiste de l’immigration qu’a été Abdelmalek Sayad. C’est sans aucun doute une filiation qu’elle revendique et dont elle est fière— en tout cas décisive à l’origine de ses propres études et recherches. Elle cite de lui « La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré ».

Les exemples qu’elle choisit pour décrire cette forme d’oppression et d’humiliation sont à la fois personnels, s’inscrivant dans l’histoire particulière de son personnage (son arabité lui étant rappelée par celle qui semblait la plus bienveillante de ses professeures) de même que dans l’histoire collective de la France au même moment (et c’est la mort tragique, en octobre 2005, de deux adolescents réfugiés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois pour échapper à la police qui les poursuivait).

C’est ainsi que le récit de Kaoutar Harchi sait jouer entre les particularités d’une histoire personnelle et les apports dus à cette science humaine qu’est la sociologie. Telle est la position qui enrichit l’une par l’autre les deux sources de son livre.

Denise Brahimi

« AUSSI RICHE QUE LE ROI » par Abigail Assor, roman, Gallimard 2021

C’est le premier livre de l’auteure, née à Casablanca il y a une trentaine d’années. Mise à part la question de l’écriture, le roman n’en est pas moins très fermement conduit et développé autour d’un thème unique et d’un personnage principal qui d’ailleurs ne font qu’un. Car la jeune Sarah, âgée de 16 ans au moment où se déroule l’action du roman (années 1990) et vivant avec sa mère dans un milieu très pauvre de Casablanca n’a vraiment qu’une idée en tête, vivre parmi les riches dans un milieu qu’elle a appris à connaître, du dehors en tout cas, et devenir riche elle-même au plus haut point, d’une manière qu’elle imagine dans ses fantasmes faute de savoir ce  qu’il en est véritablement. Sarah est française, à la différence des garçons et des filles dont elle recherche la compagnie, et qui appartiennent tous à la riche, parfois très riche bourgeoisie marocaine. Elle cache soigneusement son origine et le fait que le mode de vie de sa mère est celui de ce qu’on a appelé le Quart monde, résultant d’une déchéance irréversible. Grâce à l’argent de ses amis, généreux avec elle parce qu’elle est agréable et jolie, Sarah ruse avec la misère qui pourrait être son sort, et qu’elle est bien décidée à refuser quoi qu’il en soit. A dire vrai on ne saurait parler de goût de luxe, à moins de se mettre à sa place pour comprendre ses envies, un peu enfantines (raison pour laquelle le mot « désirs » ne conviendrait pas) : elle veut manger des bonnes pizzas et non des mauvais sandwiches, boire des jus de fruits frais et rouler en taxis plutôt que de prendre les bus sordides dans lesquels s’entasse la masse des pauvres. Elle sait que la manière dont elle se procure ce qui lui fait envie reste aléatoire et rêve obstinément d’un avenir assuré. Pour cela elle décide d’épouser le garçon le plus riche de tout le groupe qu’elle fréquente ou qu’elle côtoie, bien qu’il soit laid et très peu avenant. Et elle se met à faire ce qu’il faut pour parvenir à ses fins.

qu’il en est véritablement. Sarah est française, à la différence des garçons et des filles dont elle recherche la compagnie, et qui appartiennent tous à la riche, parfois très riche bourgeoisie marocaine. Elle cache soigneusement son origine et le fait que le mode de vie de sa mère est celui de ce qu’on a appelé le Quart monde, résultant d’une déchéance irréversible. Grâce à l’argent de ses amis, généreux avec elle parce qu’elle est agréable et jolie, Sarah ruse avec la misère qui pourrait être son sort, et qu’elle est bien décidée à refuser quoi qu’il en soit. A dire vrai on ne saurait parler de goût de luxe, à moins de se mettre à sa place pour comprendre ses envies, un peu enfantines (raison pour laquelle le mot « désirs » ne conviendrait pas) : elle veut manger des bonnes pizzas et non des mauvais sandwiches, boire des jus de fruits frais et rouler en taxis plutôt que de prendre les bus sordides dans lesquels s’entasse la masse des pauvres. Elle sait que la manière dont elle se procure ce qui lui fait envie reste aléatoire et rêve obstinément d’un avenir assuré. Pour cela elle décide d’épouser le garçon le plus riche de tout le groupe qu’elle fréquente ou qu’elle côtoie, bien qu’il soit laid et très peu avenant. Et elle se met à faire ce qu’il faut pour parvenir à ses fins.

Ce qui est intéressant est tout autant ce qu’elle n’est pas que ce qu’elle est. En effet, Sarah n’entre pas dans le portrait classique de l’ambitieuse cynique prête à tout pour réussir, elle n’est pas une redoutable calculatrice dont les projets s’il le faut peuvent devenirs meurtriers, elle est beaucoup plus simple et naïve que tout cela et d’ailleurs très peu dissimulée. Séduire Driss, le garçon très riche sur lequel elle a jeté son dévolu, consiste, le plus simplement du monde, à se donner à lui et à lui apporter un plaisir qu’il ne connaissait pas. Le roman n’est pas l’histoire d’une machination qui échouerait finalement pour des raisons diverses, il est l’histoire très simple de la tentative qu’on pourrait dire innocente d’une fille pauvre pour devenir riche. La pauvre Sarah n’est pas bête mais elle est d’une ignorance abyssale sur cette société qu’elle croit connaître voire manipuler alors qu’en fait elle en ignore tout ! Et comment les pauvres pourraient-ils savoir quelque chose des riches qui bien évidemment ne vivent qu’entre eux, refoulant sans pitié et sans vergogne toute tentative d’intrusion dans ce qu’ils sont ?

C’est aussi simple que cela et en même temps, l’intérêt du roman vient du fait qu’il est double, mêlant ce qui était prévisible à ce qui, peut-être l’est un peu moins.

Côté prévisible il est évident que la famille de Driss ne s’en laisse pas compter par la prétendante de leur fils ni par sa ruse simplette et dérisoire qui consistait à devenir enceinte de lui. La supposée future belle-mère ne fait qu’une bouchée de ce tout petit poisson égaré parmi d’impitoyables requins.

Côté moins prévisible, plus incertain aussi, le lien qui s’est créé au fil des jours entre Driss et Sarah. Peut-on finalement parler d’amour, ou presque ? Ils finissent par comprendre l’un et l’autre qu’ils ne deviendront pas un couple riche et heureux avec beaucoup d’enfants. Malgré tout ce à quoi il leur faut renoncer, reste-t-il quelque chose entre eux qui aurait miraculeusement échappé au pouvoir de l’argent et à la fascination qu’il exerce ? La question se pose d’autant plus finalement que dans tout le début du livre, la réponse semblait forcément négative. La plus profonde naïveté de Sarah est peut-être d’avoir cru qu’elle voulait l’argent et rien d’autre que l’argent. La romancière laisse les lecteurs aux prises avec leurs doutes mais elle a si l’on ose dire bien profité (ou bien fait profiter son livre) de tout ce qu’on découvre à travers le regard avide et affamé (souvent au sens propre) de Sarah.

Sans se poser de questions sur l’origine de ce qu’elle décrit, elle montre la cruauté et la brutalité effarante d’une société dans laquelle il n’y a aucun milieu semble-t-il et aucun passage de l’un à l’autre entre les deux groupes que tout oppose et tout sépare l’un de l’autre, les riches et les pauvres. Les petites bonnes et leurs patrons, les conducteurs de Bentley et les gamins des rues qui se font écraser par eux sont en contact quotidien et pourtant séparés par des murailles invisibles mais pas moins réelles que celles des châteaux-forts d’antan. Tout se passe comme si aucune classe moyenne socialement intermédiaire entre les deux groupes n’avait réussi à se constituer. Il est vrai qu’elle n’offrirait de toute façon aucun intérêt pour Sarah et c’est peut-être pour cette raison qu’elle n’en voit pas. La société marocaine en tout cas semble n’avoir d’autre visibilité que cette opposition aveuglante entre les deux groupes qui la constituent, aussi séparés que les seigneurs et les manants pouvaient l’être à l’âge féodal, à cette différence près que riches et  pauvres coexistent et parfois très près les uns des autres dans un même espace urbain (malgré la volonté manifeste de garder les distances chaque fois qu’il se peut).

pauvres coexistent et parfois très près les uns des autres dans un même espace urbain (malgré la volonté manifeste de garder les distances chaque fois qu’il se peut).

L’autre trait propre à cette société telle que l’évoque Abigail Assor est l’extrême vulgarité de ces riches parvenus sans éducation, sans culture et sans manières, et il n’y a sûrement pas de sa part que le désir de régler des comptes. L’argent émerveille ceux qui n’en ont pas et avilit ceux qui en ont.

Ce roman a le mérite et le courage d’avoir vérifié ces adages dans une société qui semble en être la parfaite illustration.

Denise Brahimi

« LE DEPOSSEDE » par Fayçal Chehat, al.bayazin éditions, Alger, 2020

Ce livre est un long récit dans lequel on voit se dérouler toute la vie de son narrateur, Ali Sabria, jusqu’à sa mort qui se passe pour ainsi dire sous nos yeux, le 4 juillet 1964. Cette date est facile à commenter, on voit bien qu’il s’agit du 2e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, mais à ces deux années, il n’est consacré dans le livre qu’une dizaine de pages, ce qui veut dire que tous les autres événements ou moments de la vie d’Ali se passent auparavant, principalement à l’époque coloniale et aussi pendant la guerre d’indépendance. Lorsque les autres parlent d’Ali, c’est toujours comme du « vieux », mot employé dans ce cas d’une manière péjorative, tous les autres personnages présents auprès de lui le 4 juillet 1964 étant beaucoup plus  jeunes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il entreprend de leur raconter sa vie, sachant qu’ils ignorent la plupart des faits historiques dont il va leur parler. De la guerre d’Algérie elle-même il semble qu’ils connaissent surtout la fin, combattants de la dernière heure qui surgissent tout à coup au moment de la victoire, pour tirer les marrons du feu comme dit la fable.

jeunes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il entreprend de leur raconter sa vie, sachant qu’ils ignorent la plupart des faits historiques dont il va leur parler. De la guerre d’Algérie elle-même il semble qu’ils connaissent surtout la fin, combattants de la dernière heure qui surgissent tout à coup au moment de la victoire, pour tirer les marrons du feu comme dit la fable.

Avant d’entrer dans le récit de la vie d’Ali et dans les très nombreux événements qui en constituent la trame, il est essentiel de dire dans quelles circonstances, dans quel décor et dans quel drame il est amené à la ou à les raconter, car c’est en cela que consiste la principale originalité du livre, particulièrement frappante dans les scènes du début et dans celle de la fin.

Il s’agit de ce qu’on pourrait appeler une sorte de mise en scène du récit, voulue par son narrateur et organisée par lui, non sans préparatifs et préméditation. Ali a attiré dans un piège le jeune capitaine Karim Zaouche, brillant jeune homme de l’équipe au pouvoir dans le régime nouvellement en place— détestable et méprisable aux yeux d’Ali. Karim se trouve pris en otage et rien ne lui sert d’appeler à la rescousse ses collègues, militaires ou politiques qui sont accourus l’injure à la bouche, en pensant ne faire d’Ali qu’une bouchée (cette image est une allusion à l’excellent tableau de Picasso qui orne la première de couverture du « Dépossédé » : « Chat saisissant un oiseau » !)

On imagine que la prise d’otage n’aurait de toute façon pas pu durer bien longtemps, en fait Ali l’interrompt lui-même dans des conditions que le lecteur découvrira. Ce qu’on comprend assez vite c’est que, si l’initiative de cette embuscade appartient à Ali, menaçant la vie de son otage Karim, Ali n’a pourtant guère de chance de s’en tirer à son avantage et d’ailleurs il ne semble guère y avoir pensé. Il agit comme il le fait parce qu’il est complétement désespéré, d’un désespoir suicidaire dont les raisons multiples apparaissent au cours du récit. Elles sont accablantes et plus convaincantes que l’explication donnée par Ali de sa fureur contre Karim : celui-ci demande obstinément en mariage la jeune belle et brillante Selma fille d’Ali, et ne semble pas se préoccuper du refus indigné de celui qui ne voudrait pour rien au monde devenir son beau-père. Mais ce fait relativement ponctuel prend tout son sens quand on finit par comprendre la totalité des refus et des indignations qui caractérisent Ali en ce 4 Juillet 1964—aboutissement inévitable et indépassable de tout le récit qui a précédé.

De ce récit on pourrait dire qu’il appartient à un désormais vaste ensemble que nous devons aux Maghrébins et principalement aux Algériens, désireux de répondre aux questions, formulées ou non, de leurs enfants et petits-enfants qui n’ont connu ni la période coloniale, ni celle de la guerre ni celle des premières décennies de l’indépendance ; et désireux aussi sans doute de mieux mesurer le chemin qu’ils ont parcouru pour le meilleur mais souvent pour le pire, oiseaux vulnérables qu’ils étaient, menacés par le férocité de multiples chats !

De ce récit on pourrait dire qu’il appartient à un désormais vaste ensemble que nous devons aux Maghrébins et principalement aux Algériens, désireux de répondre aux questions, formulées ou non, de leurs enfants et petits-enfants qui n’ont connu ni la période coloniale, ni celle de la guerre ni celle des premières décennies de l’indépendance ; et désireux aussi sans doute de mieux mesurer le chemin qu’ils ont parcouru pour le meilleur mais souvent pour le pire, oiseaux vulnérables qu’ils étaient, menacés par le férocité de multiples chats !

Il y a de tout cela dans le récit que Fayçal Ferhat prête à son personnage, étant entendu que de sa part il ne s’agit pas d’utiliser un matériau autobiographique : tout au plus peut-on imaginer qu’il a fait des emprunts à des souvenirs de ses père et mère, qui ont milité pour l’indépendance de l’Algérie. Le personnage d’Ali est intéressant parce qu’il ramène le lecteur à des périodes beaucoup plus anciennes, d’entre les deux guerres comme on dit s’agissant des deux guerres mondiales. Le père d’Ali a usé ses forces et sa vie tout entière au service d’un colon, jusqu’à ce que mort s’ensuive, et Ali lui-même n’a pu échapper au même sort qu’en quittant la maison familiale et son pays. La connaissance du monde qu’il a acquise par ce moyen est un enrichissement dont Fayçal Chehat fait bénéficier ses lecteurs, et l’on devine qu’il y a là le résultat d’un important travail de documentation. On se trouve ainsi informé sur la qualité de l’enseignement que dispensaient les zaouïas, du moins les meilleures d’entre elles. Précieux aussi l’apport du livre concernant le séjour d’Ali au Caire. On y voit des jeunes gens de bonne famille, bourgeois aisés tentés par les thèses nationalistes, dont la fréquentation entraîne Ali loin de son Ouarsenis natal. Les étapes qu’il franchit rappellent les romans dits de formation qu’on trouve en nombre dans les littératures européennes : le jeune héros doit acquérir tant bien que mal et difficilement une éducation politique, sentimentale et sexuelle. Ali revient en Algérie dans l’idée que c’est là où son destin l’attend, même s’il ne peut dire précisément lequel ; ce qu’il a appris au Caire a certainement contribué à faire de lui un homme, mais les circonstances historiques, en l’occurrence sa mobilisation forcée pour la deuxième guerre mondiale, ne lui laissent pas le loisir d’utiliser son savoir, et ce qu’il évoque désormais est plutôt l’engrenage d’une sorte de machine à broyer les hommes, privés du moindre pouvoir sur le déroulement de leur destin. Exemplaire à cet égard est l’histoire d’amour entre Ali et sa femme Kahina, un amour très réel et très fort et qui pourtant n’échappera pas au malheur des temps.

Il y a sans doute un aspect pathologique dans la fureur et le désespoir qui se sont emparés d’Ali après le détournement de l’indépendance, cependant il ressort de ce qu’il raconte et de ce qu’il a vécu que sa révolte était inévitable. L’auteur s’explique sur son emploi du mot « dépossédé », pour désigner son état après la perte de tout espoir ; on y entend aussi l’écho d’un autre mot, « possédé », avec le sens qu’il a chez Dostoïevski par exemple, lorsque la violence des événements est telle que toute faculté raisonnable s’en trouve elle aussi perdue.

Denise Brahimi

« LA VIE OCCULTEE DE MADAME MESSALI HADJ »par Mohamed Benchicou, éditions Riveneuve 2021,

Occultée en effet, la vie de cette femme, justement parce que femme mais pas seulement, car elle l’est sans doute surtout en raison de l’étrange destin qu’a connu son mari, pour des raisons politiques au pire sens du mot. Alors qu’il a été le pionnier des luttes pour l’indépendance de l’Algérie en pleine époque coloniale, à partir de 1923, dès cette indépendance acquise, et même déjà auparavant, son rôle a été escamoté, voire pire, dénigré, et les hommes qui ont pris le pouvoir en Algérie se sont bien gardés d’invoquer son parrainage, tout au contraire, jusqu’à une date très récente où on assiste à des efforts encore timides pour manifester un intérêt en sa faveur, sinon une vraie réhabilitation.

Cependant il n’est question de lui dans le livre dont nous parlons qu’indirectement, puisqu’il est consacré à une autre, celle qui fut sa compagne et partagea toutes ses luttes pendant 30 ans, de 1923 qui fut l’année de leur rencontre, à 1953 où elle mourut prématurément, à l’âge de 52 ans (alors que la vie de Messali Hadj se prolongea très au-delà, jusqu’en 1974). Cette femme, Emilie Busquant, fut bien autre chose que la compagne d’un homme politique, c’est-à-dire celle qui à ses côtés le soutient. Si l’on en croit le livre de Mohamed Benchicou—mais les faits dont il parle sont connus par ailleurs, même s’ils le sont trop peu—elle a été l’instigatrice de son action politique, et du fait que ce militant a mainte fois été interné par les autorités coloniales, elle s’est souvent substituée à lui, avec une efficacité dont plusieurs faits témoignent. En réalité, elle a porté à bout de bras le Parti du Peuple Algérien ou PPA, parti résolument indépendantiste et qui n’a jamais fait de concessions sur ce point. Son rôle a été très important dans la définition de ce parti, car elle lutté de toutes ses forces et avec succès pour qu’il ne soit pas inféodé au Parti communiste, alors qu’il était sollicité en ce sens, ce qui notamment sur la question de l’indépendance, n’aurait pu manquer d’entraîner des restrictions.

Cependant il n’est question de lui dans le livre dont nous parlons qu’indirectement, puisqu’il est consacré à une autre, celle qui fut sa compagne et partagea toutes ses luttes pendant 30 ans, de 1923 qui fut l’année de leur rencontre, à 1953 où elle mourut prématurément, à l’âge de 52 ans (alors que la vie de Messali Hadj se prolongea très au-delà, jusqu’en 1974). Cette femme, Emilie Busquant, fut bien autre chose que la compagne d’un homme politique, c’est-à-dire celle qui à ses côtés le soutient. Si l’on en croit le livre de Mohamed Benchicou—mais les faits dont il parle sont connus par ailleurs, même s’ils le sont trop peu—elle a été l’instigatrice de son action politique, et du fait que ce militant a mainte fois été interné par les autorités coloniales, elle s’est souvent substituée à lui, avec une efficacité dont plusieurs faits témoignent. En réalité, elle a porté à bout de bras le Parti du Peuple Algérien ou PPA, parti résolument indépendantiste et qui n’a jamais fait de concessions sur ce point. Son rôle a été très important dans la définition de ce parti, car elle lutté de toutes ses forces et avec succès pour qu’il ne soit pas inféodé au Parti communiste, alors qu’il était sollicité en ce sens, ce qui notamment sur la question de l’indépendance, n’aurait pu manquer d’entraîner des restrictions.

Le fait qu’elle soit à l’origine du drapeau algérien, qu’elle a créé à tous égards, n’est pas seulement symbolique, il montre le caractère concret et populaire de ses démarches, et les inscrit dans une certaine tradition révolutionnaire française, qui a certainement été une motivation très forte de  son action. Mohamed Benchicou insiste de façon très convaincante sur l’admiration et l’affection d’Emilie dite Emma pour son père, ouvrier dans le bassin minier de Lorraine, ce qui à l’époque signifiait des conditions de vie extrêmement dures à supporter du fait d’un système d’exploitation féroce pratiqué sans vergogne par les patrons. Ce père qu’elle a vu trimer pendant toute son enfance et qu’elle a aussi entendu s’exprimer se rattachait à un certain syndicalisme ouvrier qui devait ses idées et ses pratiques au mouvement anarchiste remontant au 19e siècle, parfois très violent contre l’autorité. Le grand-père d’Emilie avait lui-même transmis ces convictions à son fils. La thèse du livre est que dès sa rencontre avec Messali Hadj en 1923, immédiatement et intuitivement, Emilie Buscant a reconnu en lui un jeune homme proche de celui qu’avait été son propre père ; en sorte que, sans se livrer à des interprétions politiques hasardeuses, elle a été pour son Hadji bien-aimé tout à la fois une mère, une compagne et une amoureuse.

son action. Mohamed Benchicou insiste de façon très convaincante sur l’admiration et l’affection d’Emilie dite Emma pour son père, ouvrier dans le bassin minier de Lorraine, ce qui à l’époque signifiait des conditions de vie extrêmement dures à supporter du fait d’un système d’exploitation féroce pratiqué sans vergogne par les patrons. Ce père qu’elle a vu trimer pendant toute son enfance et qu’elle a aussi entendu s’exprimer se rattachait à un certain syndicalisme ouvrier qui devait ses idées et ses pratiques au mouvement anarchiste remontant au 19e siècle, parfois très violent contre l’autorité. Le grand-père d’Emilie avait lui-même transmis ces convictions à son fils. La thèse du livre est que dès sa rencontre avec Messali Hadj en 1923, immédiatement et intuitivement, Emilie Buscant a reconnu en lui un jeune homme proche de celui qu’avait été son propre père ; en sorte que, sans se livrer à des interprétions politiques hasardeuses, elle a été pour son Hadji bien-aimé tout à la fois une mère, une compagne et une amoureuse.

Cet amour a été manifestement réciproque, alors même que certaines différences entre eux auraient pu les séparer. Pour prendre un exemple considérable, Emilie était tout à fait anticléricale et conformément à une certaine tradition du prolétariat français, elle détestait les curés. Messali en revanche était profondément croyant et respectueux de la religion musulmane, la considérant comme liée de manière intrinsèque au peuple algérien. Emilie reconnaissait en lui avec considération un élève de « zaouia », ayant reçu l’enseignement de haut niveau d’une confrérie religieuse. Et pourtant il ne semble pas que cette différence ait créé entre eux la moindre zizanie.

C’est évidemment pour nous un objet de surprise due au fait que la religion a pris une extrême importance dans notre société actuelle (en tout cas dès qu’il est question d’islam) ; mais de façon plus générale il semble qu’on se soit beaucoup éloigné de nos jours de la mentalité dont témoigne « madame Messali Hadj ». Ce qu’elle ressent profondément c’est l’identité de deux formes de misère et d’oppression, celle que subissent en France les mineurs de Lorraine (et d’autres évidemment) et celle qui est infligée en Algérie au peuple soumis : ce qui compte pour chacun (et pour elle en particulier) n’est donc pas le fait d’appartenir au peuple colonisateur ou à celui qui est colonisé mais dans une nation quelle qu’elle soit, c’est le fait d’exercer une domination ou au contraire de faire partie du groupe dominé. On sait que cette dernière distinction a été mise en valeur par Pierre Bourdieu et que donc Emilie Bousquant n’était pas susceptible de l’employer, mais elle dit pourtant la même chose en d’autres mots et il ne lui vient pas l’idée qu’étant Française, elle fait forcément partie des exploiteurs ou des oppresseurs : non, elle est pleinement et totalement (sans qu’il soit besoin de le dire tant cela va de soi) du nombre des opprimés.

Cette innocence d’Emilie Bousquant, il ne vient pas non plus à l’idée de Mohamed Benchicou de la mettre en doute. La beauté de son livre vient de ce qu’il la vit en toute empathie et la fait vivre aussi à ses lecteurs. Le choix d’une écriture romanesque, souvent lyrique, provoque un bonheur de lecture qui s’ajoute à la richesse des informations dispensées par le livre. On a envie de dire que celui-ci fait partie d’une littérature populaire à un sens un peu ancien, lorsque le peuple n’était ni la populace ni le prolétariat. Madame Messali Hadj, avec tout le respect dont le mot « Madame » est porteur, est une représentante de ce peuple-là (disparu comme elle dans les années 50 du siècle dernier). Il en émergeait des hommes et des femmes comme elles, qui vouaient leur vie à la cause des démunis avec générosité et tendresse—le mot amour est celui qui convient dans le cas d’Emilie.

Denise Brahimi

« REGARDS FRANCAIS SUR L’ISLAM, DES CROISADES A L’ERE COLONIALE », coordonné par Alain Ruscio, éditions du Croquant, 2021

Ce livre est un recueil d’une quinzaine d’articles, chacun d’entre eux étant une étude substantielle d’une bonne vingtaine de pages. Les contributeurs sont nombreux, cependant un bon tiers du livre a été co-écrit par Alain Ruscio et Roland Laffitte, ce qui indique que le domaine de recherche est principalement historique et c’est de là que viennent de nombreux réemplois, car on ne saurait écrire une telle somme sans s’appuyer sur les travaux antérieurs des spécialistes ; en sorte que le livre constitue aussi une sorte de copieuse bibliographie, dans laquelle les lecteurs et lectrices pourront puiser selon leurs besoins ou leurs centres d’intérêt.

Ces « regards sur l’islam » commencent même plus tôt qu’il n’est indiqué dans le titre, puisque avant les Croisades il y est question de Charles Martel (et donc de la date mythique de 732) et aussi de Charlemagne à travers Roncevaux et la Chanson de Roland. Le travail sur ces périodes lointaines consiste forcément à distinguer l’histoire de la légende, cependant c’est un travail qui continue bien au-delà du Moyen-Âge, tant il est vrai qu’à partir du moment où il s’agit de « regards sur », la place et l’importance de l’idéologie y sont considérables et l’emportent souvent de très loin sur le souci de la vérité. Le livre suivant à peu près l’ordre chronologique est amené à considérer avec soin l’apport des penseurs du 18e siècle, dont on sait à quel point ils se sont attaqués à la pensée auparavant dominante, qui était globalement hostile à l’islam ou plutôt à tous ceux en lesquels il s’incarnait, c’est-à-dire en fait au très petit nombre de ceux qu’on connaissait ou plutôt qu’on croyait connaître : pendant des siècles on les a appelés les Sarrazins, après quoi sont apparus les noms de Barbares, en tant qu’habitants de la Barbarie (plus ou moins notre Maghreb actuel, vu surtout à partir de ses côtes méditerranéennes) et de Barbaresques, en usage pendant deux ou trois siècles (notamment le 17e siècle) pour désigner les pirates qui sévissaient en Méditerranée, s’emparant d’un butin en marchandises et en hommes prélevé sur les flottes des Européens. À la fin du 18e siècle, la piraterie barbaresque semble en régression sans doute parce que moins rentable économiquement que d’autres types d’activité, mais elle n’en est que davantage invoquée pour justifier ce qui va devenir bientôt la colonisation.

Ces « regards sur l’islam » commencent même plus tôt qu’il n’est indiqué dans le titre, puisque avant les Croisades il y est question de Charles Martel (et donc de la date mythique de 732) et aussi de Charlemagne à travers Roncevaux et la Chanson de Roland. Le travail sur ces périodes lointaines consiste forcément à distinguer l’histoire de la légende, cependant c’est un travail qui continue bien au-delà du Moyen-Âge, tant il est vrai qu’à partir du moment où il s’agit de « regards sur », la place et l’importance de l’idéologie y sont considérables et l’emportent souvent de très loin sur le souci de la vérité. Le livre suivant à peu près l’ordre chronologique est amené à considérer avec soin l’apport des penseurs du 18e siècle, dont on sait à quel point ils se sont attaqués à la pensée auparavant dominante, qui était globalement hostile à l’islam ou plutôt à tous ceux en lesquels il s’incarnait, c’est-à-dire en fait au très petit nombre de ceux qu’on connaissait ou plutôt qu’on croyait connaître : pendant des siècles on les a appelés les Sarrazins, après quoi sont apparus les noms de Barbares, en tant qu’habitants de la Barbarie (plus ou moins notre Maghreb actuel, vu surtout à partir de ses côtes méditerranéennes) et de Barbaresques, en usage pendant deux ou trois siècles (notamment le 17e siècle) pour désigner les pirates qui sévissaient en Méditerranée, s’emparant d’un butin en marchandises et en hommes prélevé sur les flottes des Européens. À la fin du 18e siècle, la piraterie barbaresque semble en régression sans doute parce que moins rentable économiquement que d’autres types d’activité, mais elle n’en est que davantage invoquée pour justifier ce qui va devenir bientôt la colonisation.

Avant qu’on n’en arrive là, les philosophes à la manière de Voltaire se sont beaucoup intéressés à l’islam et le résultat de leurs investigations n’est certes pas négligeable, mais il faut bien dire que leur but était souvent tout autre que la pure connaissance, il s’agissait de s’en prendre au catholicisme des dévots que le mot « fanatisme » désignait et dénonçait, alors même qu’en apparence, il s’agissait des Mahométans. Le personnage du Prophète n’a pas manqué d’intéresser en dehors même de la religion qui s’est propagée en son nom, il a même suscité des admirations, cependant il semble que majoritairement on ait employé pour le désigner le mot « imposteur » dont l’usage lui était pratiquement réservé.

Le livre fait aussi une place importante à un événement historique par lequel on passe de la réflexion à l’action : il s’agit de l’Expédition d’Egypte menée par Bonaparte qui deviendra Napoléon et dont les propos à l’égard de l’islam sont d’une remarquable ambiguïté : il y est beaucoup question de rapprochement des cultures et des civilisations et de tolérance à l’égard de l’autre, alors que dans les faits ce rapprochement a été beaucoup plus brutal et beaucoup moins glorieux,—sans qu’on puisse mettre la conquête coloniale en continuité directe avec cet épisode singulier.

La colonisation trouve alors sa place dans le livre d’Alain Ruscio, sous la forme de quelques études monographiques consacrées principalement à l’Algérie, à l’exception d’un dernier article qui analyse la propagation (parfois fulgurante) de l’islam dans l’Afrique subsaharienne, où la conquête semble avoir été non seulement odieuse comme on sait mais aussi particulièrement maladroite. Les études de détail sont forcément factuelles, elles montrent cependant à chaque fois la complexité de la situation coloniale qui confronte le modèle français voire ses ambitions universalistes avec les particularités (c’est un euphémisme) que le parti colonial juge nécessaires et indispensables à son maintien dans les lieux.

La colonisation trouve alors sa place dans le livre d’Alain Ruscio, sous la forme de quelques études monographiques consacrées principalement à l’Algérie, à l’exception d’un dernier article qui analyse la propagation (parfois fulgurante) de l’islam dans l’Afrique subsaharienne, où la conquête semble avoir été non seulement odieuse comme on sait mais aussi particulièrement maladroite. Les études de détail sont forcément factuelles, elles montrent cependant à chaque fois la complexité de la situation coloniale qui confronte le modèle français voire ses ambitions universalistes avec les particularités (c’est un euphémisme) que le parti colonial juge nécessaires et indispensables à son maintien dans les lieux.

D’un côté donc, les manifestations d’un pragmatisme brutal et de l’autre une attirance beaucoup plus rare quoique non exceptionnelle pour un islam de type mystique (à dominante soufie) dont le livre donne des exemples, à partir du chapitre collectif (six auteurs) à multiples entrées, consacré aux conversions d’Européens alors même qu’on est encore en pleine période coloniale.

Le livre en tout cas, vu dans sa totalité, fait comprendre qu’on ne peut parler de ces « regards français sur l’islam » sans convoquer des concepts ambigus et complexes comme celui d’amour-haine, nécessitant le concours de diverses sciences humaines venant à la rescousse des historiens.

Denise Brahimi

« LE CHAT DU RABBIN: 11 LA BIBLE POUR LES CHATS » par Joann Sfar (2021).

Pour son 11ème opus, Joann Sfar nous fait revenir à l’époque indéfinissable (disons le début du vingtième siècle?) où se situent les aventures du chat, de son maître le rabbin, et de sa fille, la belle Zlabya (n’oublions pas sa jolie copine Knidelette!).

Rappelons-nous: l’épisode précedent nous a fait voyager du décret Crémieux à l’époque contemporaine, où Zlabya… a pris de l’âge et quelques kilos.

Nous entrons cette fois-ci dans l’interprétation fantaisiste de la Bible par le chat (mais est-ce si fantaisiste? Laissons les exégètes en débattre!).

Pour situer le propos de cet album, citons des extraits de la préface que nous donne l’auteur: « Onze volumes que je fais de l’argent sur le dos des rabbins sans jamais les remercier!(…)

Gloire aux prêtres qui osent expliquer aux enfants qu’ils n’ont pas les réponses à leurs questions (…). J’ai toujours raconté que nos rabbins du Maghreb étaient des « garagistes de la foi », dans le sens qu’ils passaient leur temps à répéter qu’ils n’en savaient pas davantage que nous. »

Ce chat sans nom trouve un petit rouleau de papier dans les affaires de son maître où est écrit un numéro précédé de la mention « numéro de téléphone de D… », ce que le perspicace félin interprète comme le numéro de Dieu…

Ce chat sans nom trouve un petit rouleau de papier dans les affaires de son maître où est écrit un numéro précédé de la mention « numéro de téléphone de D… », ce que le perspicace félin interprète comme le numéro de Dieu…

Mais comment téléphoner à Dieu pour un chat, qui plus est dans une maison dépourvue de téléphone? Sans divulgacher les cocasses péripéties de ce récit, où on croise le prophète Elie qui pourrait bien être un chat puisque le Torah lui attribue des poils… nous vous faisons un cadeau: le numéro de D… est Elysée 613, du nom du fils d’Elie, et référence aux 613 commandements de la Torah. Cela peut toujours servir…

Comme peut nous servir la querelle d’interprétations de la Torah entre le chat, adepte d’Elie le poilu et son maître qui nous donne en outre une très belle traduction du sacrifice d’Abraham. « Par Abraham et Isaac, on apprend que survivre sur terre a autant de valeur que rêver en un hypothétique paradis ».

Sachez qu’en appelant le numéro depuis un café d’Alger, le chat rencontre Elie…

Si vous voulez assister au dialogue dans les rues d’Alger entre Elyahou et le chat, ne vous privez pas de cette lecture gourmande. Ni du récit de la vie d’Abraham réinterprêté par le chat. Certes la faible connaissance que l’auteur de ces lignes a de la Torah ne lui permet pas d’apprècier les libertés félines.

Si vous voulez assister au dialogue dans les rues d’Alger entre Elyahou et le chat, ne vous privez pas de cette lecture gourmande. Ni du récit de la vie d’Abraham réinterprêté par le chat. Certes la faible connaissance que l’auteur de ces lignes a de la Torah ne lui permet pas d’apprècier les libertés félines.

Mais sa conclusion est belle, telle qu’il la donne à entendre au rabbin: « Je crois que ta religion ce n’est pas une religion, c’est une pensée en faveur du vrai monde contre les superstitions imbéciles ».

Amies lectrices, amis lecteurs, écoutez votre chat!

Michel Wilson

« ET LE COEUR FUME ENCORE », spectacle conçu et écrit par Alice Carré et Margaux Eskenazy, mis en scène par Margaux Eskenazi, TNP Villeurbanne, janvier 2022

On accuserait sûrement l’Association Coup de soleil de mégalomanie si on disait que ce spectacle semble avoir été conçu en fonction de ses intérêts à la fois les plus constants et les plus actuels, portant sur les Mémoires diverses de la guerre d’Algérie et la manière de les transmettre aux nouvelles générations. Et pourtant, il est bien vrai que Coup de soleil participe très activement aux tentatives d’entrer explicitement dans cette problématique—qui par ailleurs intéresse désormais les hommes politiques, ce qui est relativement nouveau, mais n’empêche pas qu’une grande diversité soit souhaitable pour l’aborder de manière efficace, c’est-à-dire pour éviter le blocage immédiat et rédhibitoire sur l’une des « Mémoires » en présence.

Or la très grande et admirable qualité qui ressort du spectacle si opportunément offert par le TNP de Villeurbanne est justement le souci de mettre en œuvre une très grande diversité à tous égards, aussi bien celle des gens incarnés par les acteurs que celle des tons ou des styles dans lesquels ils s’expriment, pour le plus grand plaisir du public évidemment. Car jamais ce spectacle et les deux autrices auxquelles on le doit n’oublient qu’il est avant tout du théâtre, c’est-à-dire du divertissement, et non seulement un débat d’idées, si complexe et si dialectique soit-il (on entend par ce dernier mot un affrontement entre positions qui continuent à s’opposer au moment même où elles tentent de se concilier). Pour le dire d’un mot et peut-être pour rassurer ceux que le sujet pourrait inquiéter, on rit énormément et fréquemment pendant toute la durée du spectacle, c’est-à-dire plus que les deux heures annoncées. Et cela va (comme chez Molière !) jusqu’à la farce inclusivement.

Or la très grande et admirable qualité qui ressort du spectacle si opportunément offert par le TNP de Villeurbanne est justement le souci de mettre en œuvre une très grande diversité à tous égards, aussi bien celle des gens incarnés par les acteurs que celle des tons ou des styles dans lesquels ils s’expriment, pour le plus grand plaisir du public évidemment. Car jamais ce spectacle et les deux autrices auxquelles on le doit n’oublient qu’il est avant tout du théâtre, c’est-à-dire du divertissement, et non seulement un débat d’idées, si complexe et si dialectique soit-il (on entend par ce dernier mot un affrontement entre positions qui continuent à s’opposer au moment même où elles tentent de se concilier). Pour le dire d’un mot et peut-être pour rassurer ceux que le sujet pourrait inquiéter, on rit énormément et fréquemment pendant toute la durée du spectacle, c’est-à-dire plus que les deux heures annoncées. Et cela va (comme chez Molière !) jusqu’à la farce inclusivement.

Cependant, le titre choisi devrait nous mettre en garde contre toute présomption de facilité, car il est à la fois très littéraire et très chargé d’affectivité. Il est emprunté au « Polygone étoilé », œuvre narrative et poétique de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand écrivain algérien Kateb Yacine (mort en 1989) et c’est à une autre œuvre de lui, dramatique cette fois, que le spectacle doit l’un de ses épisodes, « Le Cadavre encerclé » » écrit en 1956, c’est-à-dire en plein pendant la Guerre d’Algérie. Le jeune héros algérien, Lakhdar, s’y exprime dans une langue magnifique et très littéraire.

Pour passer à l’autre extrémité de la représentation, c’est-à-dire à son extrême fin, on y entend un texte aussi intelligent et sensible qu’écrit dans une langue admirablement soignée : c’est un fragment du discours de réception à l’Académie Française prononcé par l’écrivaine Assia Djebar le 22 juin 2006.

c Yann MAMBERT

Entre ces deux textes d’une beauté littéraire incontestable, les deux autrices confient à leurs acteurs des scènes variées à un point presque inattendu, et qui pourtant, si on y réfléchit, recouvrent des aspects essentiels de la guerre d’Algérie, pendant et après (sinon tout à fait jusqu’à aujourd’hui). Ils sont sept acteurs en tout, trois femmes et quatre hommes, chacun participant à plusieurs scènes non sans qu’on perçoive pourtant dans ses rôles une dominante, pour des raisons d’apparence physique ou de choix. On entendra donc par leur bouche des scènes supposées se passer à différents moments, et faute de pouvoir les évoquer toutes on n’en donnera ici que deux exemples, en suivant l’ordre chronologique qui est à peu près celui du spectacle. Le premier se passe en 1961, c’est une séance du procès intenté à l’éditeur Jérôme Lindon pour avoir publié un certain nombre de textes dénonçant des faits de torture commis par l’armée française. Dans cette scène il est attaqué pour un livre intitulé « Le Déserteur », de Jean-Louis Hurst, couvert mais fort peu par le pseudonyme de Maurienne. Par la bouche de l’éditeur on entend une revendication modeste mais ferme en faveur du droit à la désobéissance. Les actes du procès sont à cet égard si exemplaires qu’ils ont été publiés et republiés depuis lors (2012).

Dans un tout autre genre auquel nous faisions allusion en tant que farce, on assiste à une scène hilarante (mais pas que…) qui se passe en 1992 soit 30 ans après l’indépendance de l’Algérie et le départ des Pieds-Noirs. Un certain nombre de ceux-ci sont réunis pour fêter(?)cet anniversaire, et le comique de la scène est fondé sur le fait que la plupart d’entre eux sont devenus gâteux (à force d’être pleurnichards ?), grâce à un acteur en particulier qui pousse les choses à l’extrême (dans le style de Thomas Diafoirus dans « Le Malade imaginaire » de Molière).

Cet épisode tout à fait remarquable permet de comprendre l’un des tons du spectacle dans sa totalité, dont on pourrait dire qu’il n’hésite jamais à marcher sur la corde raide et à prendre des risques auprès du public. Si l’on nous autorise un terme un peu trivial, on serait tenté d’en parler comme d’un spectacle « culotté » ce qui ajoute une petite nuance à des termes comme « audacieux » ou « courageux » : il y a de l’effronterie et un parti-pris d’insolence dans cette manière d’aborder des sujets plus que sensibles et même très douloureux, comme si justement la seule solution éventuelle (après l’échec d’autres tentatives) était de ne pas reculer par scrupule devant le risque de faire mal.

Question de générations sans doute, car les deux autrices du spectacle n’ont pas connu les événements dont elles parlent (occasion de souligner la qualité de leur documentation), mais surtout évidence d’un talent dans l’art dramaturgique qui suscite l’admiration.

Denise Brahimi

c-loic-nys

Voilà du théâtre comme on l’aime, un langage culturel propre, qui sollicite le spectateur pour faire entrer la convention théâtrale dans son imaginaire, avec

l’enrichissement que chacun peut individuellement apporter. La virtuosité de l’enchaînement des scènes et des tableaux ne laisse pas en répit et maintient l’intérêt du public. Le soir de la représentation à laquelle j’ai assisté au TNP, la pandémie avait frappé trois des acteurs de la troupe. Les autres ont serré les rangs s’appropriant en un temps très court de texte de leurs compagnes et compagnons, texte en main. Le rythme du spectacle ne s’en est pas ressenti, ce qui témoigne du bel esprit de corps de cette compagnie. L’agencement et le choix des scènes est intelligent et permet de survoler une longue temporalité, tout en entrant dans le vécu des divers protagonistes, dans lequel le spectateur peut se reconnaître. Un public de lycéens était présent ce soir-là, on les a sentis conquis et impressionnés.

Michel Wilson

« IBRAHIM » film de Samir Guesmi, 2020-2021

On trouve souvent exprimée l’idée que l’art (littérature, cinéma etc.) est un moyen d’accéder à l’universel à partir du particulier. C’est vraiment ce qui vient à l’esprit à voir le film de Samir Guesmi qui plonge ses racines dans une réalité vécue, située dans l’espace et la sociologie et qui pourtant nous entraîne constamment vers des pensées beaucoup plus larges, beaucoup plus enveloppantes que ne ferait la volonté de décrire pour le faire connaître un aspect de la société où nous vivons. Oui sans aucun doute nous sommes dans une famille algérienne vivant à Paris, réduite cependant à un père et son fils adolescent du fait que la mère est morte (d’alcoolisme comme on l’apprendra par la suite). Pour éviter le cliché bien connu du « film de banlieue » montrant une société marginale dominée par des bandes, nous nous situons ici dans le  13ème arrondissement de Paris et le père, Ahmed, travaille (mais au niveau le plus humble et le plus modeste) tout près de l’Opéra. Mais ce sont toujours les mêmes traits facilement reconnaissables et les mêmes dangers pour un adolescent comme Ibrahim, le risque de la drogue, la tentation de l’argent facile (celui par exemple de la prostitution), l’absentéisme scolaire et l’errance au moins épisodique. Le travail accompli par Samir Guesmi ne consiste nullement à renouveler cette description ni à la mettre en doute (ce qui serait hélas difficile).

13ème arrondissement de Paris et le père, Ahmed, travaille (mais au niveau le plus humble et le plus modeste) tout près de l’Opéra. Mais ce sont toujours les mêmes traits facilement reconnaissables et les mêmes dangers pour un adolescent comme Ibrahim, le risque de la drogue, la tentation de l’argent facile (celui par exemple de la prostitution), l’absentéisme scolaire et l’errance au moins épisodique. Le travail accompli par Samir Guesmi ne consiste nullement à renouveler cette description ni à la mettre en doute (ce qui serait hélas difficile).

En revanche et en vertu d’un paradoxe propre à ce film, alors même que le jeune Ibrahim accumule les bêtises et les délits caractérisés, il se dégage de ce portrait d’un jeune délinquant (pas moyen d’éviter le mot !) un sentiment non moins constant et renouvelé d’innocence qui se lit notamment dans l’immense regard de l’excellent acteur auquel Guesmi a confié le rôle de l’adolescent (se réservant à lui-même celui du père). L’extrême maladresse d’Ibrahim à tous égards joue dans le même sens et annihile toute possibilité de lui en vouloir au profit d’un désir de le protéger contre les innombrables menaces qu’il est incapable d’identifier sinon lorsqu’il est déjà trop tard. C’est miracle, se dit-on, qu’il frôle de si près le danger et finalement en réchappe : à cet égard il est un peu comme le héros naïf d’un conte, mais on est trop ému pour en rire ou même en sourire, seule la malice et l’intelligence de la jeune fille dont il tombe amoureux et réciproquement permettent de prendre cette distance par rapport au drame immanent.

Décidément c’est encore et toujours la fable de La Fontaine dont le « souriceau tout jeune et qui n’avait rien vu »commet les pires bévues. Les  références littéraires de Samir Guesmi ne sont pas celle-là mais elles sont nombreuses et nul n’aura de peine à les reconnaître, car ce réalisateur d’une superbe franchise avance à visage découvert et ne pratique pas l’allusion. Il est de ceux pour qui « Les Misérables » de Victor Hugo restent une référence absolue, il en est ainsi pour tous les auteurs attachés à la veine populaire venue du 19ème siècle ; et il faut bien avouer que jusqu’à notre époque le génie de la Bastille garde sa valeur symbolique impérissable.

références littéraires de Samir Guesmi ne sont pas celle-là mais elles sont nombreuses et nul n’aura de peine à les reconnaître, car ce réalisateur d’une superbe franchise avance à visage découvert et ne pratique pas l’allusion. Il est de ceux pour qui « Les Misérables » de Victor Hugo restent une référence absolue, il en est ainsi pour tous les auteurs attachés à la veine populaire venue du 19ème siècle ; et il faut bien avouer que jusqu’à notre époque le génie de la Bastille garde sa valeur symbolique impérissable.

Mais il est bien certain que pour un homme de cinéma comme Samir Guesmi, c’est de cette autre source que lui viennent des références inoubliables, dont la plus évidente est le célèbre « Voleur de Bicyclette » de Vittorio de Sica (1948) chef d’œuvre du néo-réalisme italien mais encore bien davantage, qui après plus de soixante-dix ans garde sa capacité à nous émouvoir. Et c’est cette même émotion qu’on retrouve dans la relation du père et du fils, amour fusionnel d’autant plus bouleversant qu’il n’a aucun moyen de se dire sinon par des signes infimes que seul le cinéma, et c’est sa gloire, est capable de montrer. Samir Guesmi avait sans doute beaucoup à dire dans ce film dédié à son propre père, mais on voit bien qu’il l’a fait aussi en hommage à ses pères cinématographiques, si l’on peut s’exprimer ainsi, ceux et celles qu’il aime d’amour et de reconnaissance à la fois. Alors que le cinéma maghrébin est souvent nourri d’un immense amour pour la mère dont la tendresse reste inoubliable (et opposée à la violence du père), on trouve dans « Ibrahim » l’expression d’un amour filial plus complet, qui comporte aussi respect et admiration. Plus que l’œdipe freudien qui comporte comme on sait une part de pathologie, cet amour-là ou amour pour le père est créateur d’une force qui si elle n’évite pas les erreurs est pourtant capable de tenir bon dans les pires moments et de structurer la personnalité. « Ibrahim » ou une autre histoire de résilience, c’est sans doute la raison pour laquelle ce film presque naïf soulève tant d’enthousiasme même chez les cinéphiles les plus avertis.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- vendredi 4 février, à 13h30 à Valence « La guerre d’Algérie et nous », organisée par le réseau Memorha et la revue mémoires en jeu au Centre du Patrimoine Arménien.

- Les 1er, 2 et 3 février intervention « mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au Lycée Anna de Noailles d’Evian

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Pingback: Olivia ELKAIM — « Le tailleur de Relizane » Prix 2022 « Coup de coeur » | Coup de Soleil

Pingback: OLIVIA ELKAIM — « LE TAILLEUR DE RELIZANE » PRIX 2022 « COUP DE COEUR » – SOLEIL OCCITANIE