Lettre culturelle franco-maghrébine #82

Editorial

Pendant ce mois de novembre 2023, les fidèles de Coup de Soleil se sont vu proposer un grand nombre d’activités culturelles, dont il sera encore question dans la prochaine Lettre.

Cependant la lecture reste indispensable, comme une sorte de basse continue présente au quotidien et nécessaire à notre information.

Le choix que nous en proposons ce mois-ci comporte 5 œuvres de fiction, que nous appelons récits ou romans—la différence entre les deux étant peut-être,

mais les définitions sont incertaines, qu’il y a souvent une plus grande part d’autobiographie dans les récits que dans les romans.

Ce n’est évidemment pas la part d’autobiographie qui nous a incités à lire « Siqal, l’antre de l’ogresse » de Moula Harmel mais le fait qu’on y voit comment l’auteur, nourri de sa passion pour les contes traditionnels, n’en parvient pas moins à y insérer des aspects romanesques qui plaisent à notre modernité. Fouad Laroui joue aussi de manière très malicieuse et visible dès son titre « Trente jours pour trouver un mari » avec le plaisir de conter qui reste inhérent à l’usage du langage chez les Maghrébins d’origine.

Le thème de l’amour-passion, voire de l’amour fou, continue à nourrir de belles histoires romanesques, amants en fuite dans « La Vallée des Lazhars » de Soufiane Khaloua ou passion érotique dans «Je jalouse la brise du sud sur ton visage » de la romancière d’origine tunisienne Meryem Sellami, confirmant l’idée que les femmes à notre époque sont souvent les plus audacieuses !

Cette sélection comporte aussi un roman de type choral, «Nos destins sont liés» par Walid Hajar Rachedi, portant sur la génération de l’auteur, pour mettre en valeur les aspects sociologiques et sociaux des relations que ces jeunes gens entretiennent entre eux.

Les notes de Coup de Soleil voudraient attirer l’attention sur des œuvres parfois un peu anciennes, comme le livre de Wassila Tamzali « En attendant Omar Gatlato » qu’elle a modifié et réaménagé récemment. Ou bien encore cela peut être un livre qui ne concerne que très partiellement, quoique très fortement notre relation au Maghreb : c’est le cas d’ « Oublier la nuit » de Jean-Paul Mari qui commence à l’extrême fin de la guerre d’indépendance en Algérie avant de partir vers d’autres lieux.

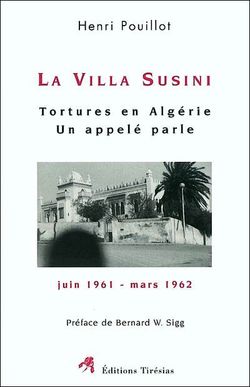

Le livre d’Henri Pouillot est plus ancien mais nous en rappelons le souvenir à l’occasion de la journée Coup de Soleil consacrée aux appelés le 2 décembre, parce qu’il nous semble trop méconnu alors qu’il est un témoignage saisissant et de première main sur la torture comme l’indique son titre : « La Villa Susini ».

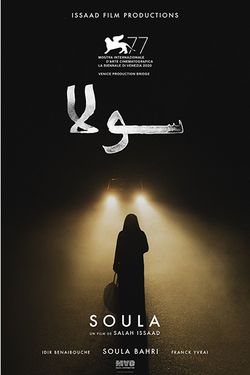

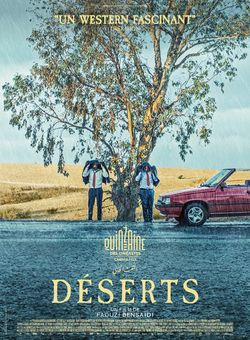

Deux films seront ici évoqués : « Soula » du réalisateur Salah Issaad, qui est un témoignage bouleversant sur le cas des mères célibataires dans un pays comme l’Algérie où elles n’ont aucune chance de trouver place pour elles et pour leurs enfants ; « Déserts » de Faouzi Bensaïdi qui est une vision originale du Maroc, sorte de promenade géographique et sociologique, parfois humoristique, dans les méandres de la pauvreté.

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Parution du 10è épisode du podcast « Et de nous qui se souviendra ? », le 16 novembre 2023.

« Pierre-Henri, Saint-Eugène », le 10ème épisode du Podcast Et de nous qui se souviendra est en ligne.

https://smartlink.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra/pierre-henri-saint-eugene

« C’est à la façon dont elle respecte ses anciens qu’on reconnait une grande nation » affirme Pierre-Henri, le Pied-Noir marseillais de Notre-Dame d’Afrique. Celui qui a mené croisade pour la réhabilitation des cimetières français en Algérie analyse les raisons d’un échec. Il nous parle aussi de ses réussites, et notamment le retour des Pieds-Noirs en Algérie. De ses nombreuses initiatives de coopération et de rapprochement des peuples, menées à la manière d’un entrepreneur, il retire une vision claire des relations franco-algériennes depuis l’indépendance de l’Algérie.

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« SIQAL, L’ANTRE DE L’OGRESSE » de Mouha Harmel, roman, Déméter, Tunis, 2023

L’auteur a eu raison d’insérer le mot « ogresse » dans le titre ou le sous-titre de son livre car il n’est pas sûr que Siqal soit familier à ses lecteurs même tunisiens sauf s’ils sont grands amateurs de contes traditionnels, depuis que leur grand-mère leur en racontait quand ils étaient enfants. C’était le cas de Mouha Harmel, pour qui ce livre est l‘occasion de rendre hommage aux émotions variées mais toujours fortes que ces contes lui ont causées, mais le projet qu’il a conçu est plus ambitieux que de retrouver un plaisir ancien ou même de le transmettre aux nouvelles générations. D’ailleurs il ne cherche pas à adopter ce qu’on pourrait appeler un ton de conteuse à l’ancienne, il assume au contraire un parti pris de renouvellement ou d’élargissement, de toute façon un traitement différent de ce précieux patrimoine que sont les contes. Et c’est d’ailleurs toute l’originalité de son propos, qui apparaît dès la couverture de son livre, où l’on peut lire écrit en gros caractères le mot « roman ».

Un conte n’est pas un roman, ce sont deux formes de narrativité différentes, étant admis que le conte appartient à la littérature orale tandis que le roman est du domaine de l’écrit, Et s’il y a des écrivains qui font apparaître des fragments de contes dans leur roman, on n’est pas sûr d’en connaître qui partent d’un conte pour donner une dimension romanesque aux personnages qu’ils y trouvent. Siqal s’est inspiré de plusieurs histoires d’ogres (comme on en connaît beaucoup dans le folklore européen, français par exemple (le petit Poucet, évidemment !) et aussi d’histoires de djinns propres à la mythologie arabe pré-islamique et islamique, dont certains sont connus par leur nom (Iblis, Shaytan ou le Ghoul mangeur d’hommes).

Un conte n’est pas un roman, ce sont deux formes de narrativité différentes, étant admis que le conte appartient à la littérature orale tandis que le roman est du domaine de l’écrit, Et s’il y a des écrivains qui font apparaître des fragments de contes dans leur roman, on n’est pas sûr d’en connaître qui partent d’un conte pour donner une dimension romanesque aux personnages qu’ils y trouvent. Siqal s’est inspiré de plusieurs histoires d’ogres (comme on en connaît beaucoup dans le folklore européen, français par exemple (le petit Poucet, évidemment !) et aussi d’histoires de djinns propres à la mythologie arabe pré-islamique et islamique, dont certains sont connus par leur nom (Iblis, Shaytan ou le Ghoul mangeur d’hommes).

Il est certain que Mouha Harmel voit dans toutes ces légendes des sources précieuses pour l’imaginaire et qu’à ce titre il entend y puiser librement ce qui veut dire par exemple que s’il reprend des thèmes d’origine coranique, ce n’est pas pour se conformer à leur signification religieuse mais en tant que fables toujours vivantes et ouvertes au changement. Sa pente naturelle, enrichissante pour les motifs qu’il aborde, est de leur donner une dimension cosmique, qui fait une large part à la lumière et à l’ombre et aux mystères de l’ordre du monde. Le récit est parfois très limité géographiquement, se situant dans quelques lieux du sud tunisien tels que Chebika, Tozeur et l’île de Djerba, mais à d’autres moments il s’ouvre de manière vertigineuse sur l’Univers tout entier depuis son origine.

Il y a aussi dans le cheminement des personnages un aspect qu’on a coutume de désigner comme leur parcours initiatique, celui dont ils ont besoin pour grandir et devenir des adultes, à force d’obstacles rencontrés et finalement surmontés. On voit bien comment les épisodes qui appartiennent à ce parcours peuvent être élargis et enrichis jusqu’à devenir des moments tels qu’un récit romanesque en offre à ses lecteurs. L’évocation de la nature et des beautés qu’elle contient en occupe une part d’ailleurs tout à fait remarquable grâce au talent d’écriture de l’auteur et au soin qu’il y met. On s’émerveille souvent à le lire (et là il ne s’agit pas de merveilleux comme aspect du surnaturel ou du magique) de la qualité littéraire dont le conte ainsi remanié est capable de faire preuve.

Cependant on ne s’étonnera pas que l’élargissement du conte vers la dimension romanesque soit dû au développement des relations entre les personnages, avec leur part de conscient et d’inconscient, puisqu’on sait que de longue date, la psychanalyse a été sollicitée comme moyen d’interpréter les contes —et a d’ailleurs beaucoup enrichi la compréhension que nous en avons. La description des relations familiales dans les contes s’en trouve souvent éclairée : que l’on pense à l’évocation très célèbre de l’inceste paternel dans « Peau d’âne ». Dans « Siqal », Mouha Harmel romancier nous confronte à la difficulté éprouvée par le jeune Mohamed de longue date amoureux de la belle Yasmine et pourtant exposé soudain à un désir sexuel violent pour Emna la sœur aînée de celle-ci. Emna bien qu’elle ait le plus grand souci de sa propre vertu, partage le même désir et y succombe comme lui, non sans conséquence pour tout le reste de sa vie. L’auteur évoque avec beaucoup d’art un certain état rêveur, ni éveil ni sommeil, qui permet la réalisation du désir par ailleurs inconscient ou inavoué. Cela pourrait s’appeler « les pouvoirs de l’ogresse » et Emna se sent profondément coupable d’y avoir cédé d’autant qu’elle a bien du mal à comprendre ce qui a pu se passer : tout semble indiquer qu’elle a fait l’amour avec Mohamed et qu’elle en a retiré le plus vif plaisir, et pourtant elle ne se souvient de rien : « Avait-elle rêvé ou l’étreinte était-elle bien réelle ? Etait-il possible que… ? Emna en ressentit une immense culpabilité qui lui fit l’effet d’un poids comprimant sa poitrine. Elle venait de perdre le sceau de sa pureté. Etait-il possible que cela se fût passé alors qu’ils faisaient l’amour dans le rêve ? Les rêves étaient innocents ! » L’existence d’une ogresse attachée à lui nuire, Léquis, permet de penser que cette sorcière lui aura joué un mauvais tour mais Emna est une femme assez moderne pour se demander : de quoi la sorcière est-elle le nom ? Ce mélange étonnant de mentalités rend la lecture de Siqal attrayante et en fait l’originalité.

Cependant on ne s’étonnera pas que l’élargissement du conte vers la dimension romanesque soit dû au développement des relations entre les personnages, avec leur part de conscient et d’inconscient, puisqu’on sait que de longue date, la psychanalyse a été sollicitée comme moyen d’interpréter les contes —et a d’ailleurs beaucoup enrichi la compréhension que nous en avons. La description des relations familiales dans les contes s’en trouve souvent éclairée : que l’on pense à l’évocation très célèbre de l’inceste paternel dans « Peau d’âne ». Dans « Siqal », Mouha Harmel romancier nous confronte à la difficulté éprouvée par le jeune Mohamed de longue date amoureux de la belle Yasmine et pourtant exposé soudain à un désir sexuel violent pour Emna la sœur aînée de celle-ci. Emna bien qu’elle ait le plus grand souci de sa propre vertu, partage le même désir et y succombe comme lui, non sans conséquence pour tout le reste de sa vie. L’auteur évoque avec beaucoup d’art un certain état rêveur, ni éveil ni sommeil, qui permet la réalisation du désir par ailleurs inconscient ou inavoué. Cela pourrait s’appeler « les pouvoirs de l’ogresse » et Emna se sent profondément coupable d’y avoir cédé d’autant qu’elle a bien du mal à comprendre ce qui a pu se passer : tout semble indiquer qu’elle a fait l’amour avec Mohamed et qu’elle en a retiré le plus vif plaisir, et pourtant elle ne se souvient de rien : « Avait-elle rêvé ou l’étreinte était-elle bien réelle ? Etait-il possible que… ? Emna en ressentit une immense culpabilité qui lui fit l’effet d’un poids comprimant sa poitrine. Elle venait de perdre le sceau de sa pureté. Etait-il possible que cela se fût passé alors qu’ils faisaient l’amour dans le rêve ? Les rêves étaient innocents ! » L’existence d’une ogresse attachée à lui nuire, Léquis, permet de penser que cette sorcière lui aura joué un mauvais tour mais Emna est une femme assez moderne pour se demander : de quoi la sorcière est-elle le nom ? Ce mélange étonnant de mentalités rend la lecture de Siqal attrayante et en fait l’originalité.

Denise Brahimi

« TRENTE JOURS POUR TROUVER UN MARI » par Fouad Laroui, éditions Mialet-Barrault, 2023

Lecteurs et lectrices de Coup de soleil, voilà enfin la récompense attendue ! La Lettre vous a souvent présenté des textes difficiles d’accès, parce qu’ils sont l’œuvre d’ érudits et d’éminents universitaires, ou parce que les sujets traités ne sont pas de ceux qui prêtent à rire, colonisation, guerre d’indépendance de l’Algérie : pas de quoi s’esclaffer, évidemment !

Et voilà qu’enfin aujourd’hui, nous vous proposons la lecture d’un livre résolument drôle, bourré de malice et d’humour, alors même qu’une réflexion très sérieuse, voire philosophique et métaphysique, n’en est pas exclue. Véritable gageure, dont l’auteur Fouad Laroui se tire brillamment, et sans oublier pour autant la diversité de ses connaissances littéraires, qui pointent à chacune des nombreuses citations plus ou moins aménagées pour les besoins de l’auteur.

Et voilà qu’enfin aujourd’hui, nous vous proposons la lecture d’un livre résolument drôle, bourré de malice et d’humour, alors même qu’une réflexion très sérieuse, voire philosophique et métaphysique, n’en est pas exclue. Véritable gageure, dont l’auteur Fouad Laroui se tire brillamment, et sans oublier pour autant la diversité de ses connaissances littéraires, qui pointent à chacune des nombreuses citations plus ou moins aménagées pour les besoins de l’auteur.

Il est bien vrai que celui-ci est loin d’être un débutant et qu’il a derrière lui une trentaine d’ouvrages nous dit-on. Vrai aussi qu’il a parfois abordé des sujets qu’on peut dire tragiques, comme les méfaits du terrorisme dans plusieurs pays européens. Pour autant on ne le voit jamais courir derrière les idées reçues ni s’engouffrer dans les thématiques à la mode, trop content d’en prendre s’il se peut le contrepied. C’est d’ailleurs par ce renversement que son livre commence, livre désigné comme « roman » et qu’on pourrait appeler aussi bien un recueil de courtes nouvelles : en fait il s’agit d’une petite douzaine d’histoires assez piquantes que quelques joyeux compagnons ont décidé de se raconter pour occuper le temps, d’une durée non négligeable, qu’ils passent ensemble au Café de l’Univers, lieu de leur désœuvrement. Leur but est certes de se divertir mais aussi d’en tirer, si possible et dans le meilleur des cas, une leçon voire une morale, aménageable par chacun selon ses opinions et ses besoins.

Soit donc le premier de ces récits, celui qui donne son titre à l’ensemble du recueil. Il y est question de femme et de mariage, sujet maghrébin par excellence, qui a longtemps passé pour le lieu traditionnel de la soumission féminine aux us et coutumes du patriarcat, sans parler des contraintes religieuses encore renforcées par certaines orientations de l’islam contemporain. On s’en voudrait de gâcher (de nos jours, on dit « spoiler »), le plaisir de qui que ce soit en étant trop explicite sur la manière dont les choses se passent, mais le moins qu’on puisse dire est que les femmes se tirent à leur avantage, et au-delà, de situations difficiles, où ce sont elles qui manipulent les hommes à leur convenance. Pas nouveau, diront les lecteurs de « Mille et une nuits » mais depuis lors on a entendu d’autres voix et les femmes ont été plus souvent dans le rôle de gémissantes victimes !

Dans ce florilège de drôlerie, où rien n’est jamais attendu, chacun pourra choisir son récit préféré. Le deuxième, qui s’intitule « Les gants de Madame She », plaira sûrement beaucoup aux esprits sarcastiques, que les grandes manœuvres politiques n’impressionnent pas. Et pourtant, ne se croyait-on pas au cœur des enjeux fondamentaux de notre époque, subjuguée par la superpuissance économique chinoise ? Vaste éclat de rire auquel nous incite Fouad Laroui…mais nous avons promis de ne pas spoiler le dénouement.

Impossible de le suivre à travers la diversité de ce qui défile au café de l’Univers (un nom en effet très prometteur, cependant démenti par l’image de couverture, puisque décidément dans ce livre, la dérision est partout !). Mais il nous incite à nous interroger sur la ou les morales de ces histoires, puisque elles nous ont été promises et font partie du contrat. Cependant, comme il est dit à la fin des « Gants de Mme She », « Le seul problème, c’est que je n’ai jamais réussi à comprendre quelle était exactement cette leçon… »

Impossible de le suivre à travers la diversité de ce qui défile au café de l’Univers (un nom en effet très prometteur, cependant démenti par l’image de couverture, puisque décidément dans ce livre, la dérision est partout !). Mais il nous incite à nous interroger sur la ou les morales de ces histoires, puisque elles nous ont été promises et font partie du contrat. Cependant, comme il est dit à la fin des « Gants de Mme She », « Le seul problème, c’est que je n’ai jamais réussi à comprendre quelle était exactement cette leçon… »

L’auteur lui-même revient plusieurs fois sur celle qui lui paraît se dégager d’une autre histoire, celle de « Théo le marionnettiste ». De par son métier, Théo peut avoir le sentiment que le destin, la vie et la mort des personnages qu’il a créés ne dépendent que de lui. Mais les créatures, lorsqu’il s’agit des humains, n’ont-elles ni libre-arbitre, ni autonomie ? Se pose alors la question de la prédestination, pour l’appeler par son nom, faute de pouvoir la résoudre : « Question sans fin, sans objet… »

Il s’agirait donc principalement d’une leçon de scepticisme mais on trouve aussi chez l’auteur le goût des pirouettes finales, au terme de discussions interminables en droit comme en fait. Fouad Laroui fait penser au Diderot de « Jacques le fataliste », ce qui est un immense éloge et le rattache au Siècle des Lumières, alors que notre époque leur permet rarement de briller.

Denise Brahimi

« LA VALLEE DES LAZHARS » de Soufiane Khaloua, roman, Agullo éditions 2023

Nous pourrions être dans un roman de la deuxième génération, comme sont nombreux à en écrire des Franco-maghrébins dont les parents sont arrivés en France à l’âge adulte, lorsque le père est venu y travailler et dont eux-mêmes, leurs enfants, ne connaissent guère le Maghreb qu’indirectement, à travers récits et souvenirs entendus dans leur enfance. C’est justement pour pallier les insuffisances de ces informations très incomplètes que beaucoup d’entre eux, surtout au moment où la génération des parents commence à disparaître, entreprennent de combler certaines de leurs lacunes et d’écrire tant bien que mal ce que c’était que ce pays de toute façon devenu bien différent et ce mode de vie désormais en voie de disparition.

Il existe cependant un privilège que tous n’ont pas connu et qui s’avère d’une grande richesse, peut-être plus sentimentale que véritablement ethnographique, une sorte de singularité propre à certains immigrés et que Soufiane Kaloua se fait un plaisir d’évoquer dans son livre, c’est le voyage au bled, une fois par an pour les plus chanceux, plus rares pour d’autres qui ne peuvent s’offrir que rarement des vacances onéreuses : les parents du héros Amir —en fait il ne s’agit que de lui-même accompagnant son père—ne sont pas venus depuis six ans et ne font le voyage que pour un cas qu’on pourrait dire de force majeure : le mariage de la jeune et belle Farah sur laquelle repose l’avenir de la famille destinée à rester au pays.

Il existe cependant un privilège que tous n’ont pas connu et qui s’avère d’une grande richesse, peut-être plus sentimentale que véritablement ethnographique, une sorte de singularité propre à certains immigrés et que Soufiane Kaloua se fait un plaisir d’évoquer dans son livre, c’est le voyage au bled, une fois par an pour les plus chanceux, plus rares pour d’autres qui ne peuvent s’offrir que rarement des vacances onéreuses : les parents du héros Amir —en fait il ne s’agit que de lui-même accompagnant son père—ne sont pas venus depuis six ans et ne font le voyage que pour un cas qu’on pourrait dire de force majeure : le mariage de la jeune et belle Farah sur laquelle repose l’avenir de la famille destinée à rester au pays.

Pour Amir, ce mariage est certes un événement non négligeable, mais le plus important à ses yeux est l’espoir de revoir son cousin Haroun, paré de toute une légende prestigieuse, en tant qu’individu très singulier, original, non conformiste, à la fois honni et admiré de la famille pour sa manière de rompre avec tous les usages traditionnels. Haroun en effet vient lui aussi au village pour le mariage de sa cousine, et l’on découvre qu’il est bien conforme à l’image que tous ont de lui. Entre Amir le narrateur et Haroun objet de tous les regards, le roman joue d’une opposition flagrante, aux effets ambigus : Amir est un garçon sage et raisonnable, qui inspire la confiance même si l’on sent bien que sa vie en France l’a beaucoup éloigné des usages familiaux.

Haroun est un extravagant dont on peut tout craindre, et qui ne cache pas sa grande passion pour une jeune fille, Fayrouz réciproquement amoureuse de lui. Au point qu’ils fuiront ensemble, de manière extrêmement romanesque, avant que ne s’achève le roman et qu’Amir ne reparte à Paris après ce bouleversant voyage d’été. Ce fut une sorte d’enclave et de parenthèse, à la fois sans suite et pourtant inoubliable, au moment de son entrée de jeune homme dans la vie.

Enclave au même sens que peut l’être le lieu géographique désigné par le titre du roman, la Vallée des Lazhars. Lieu perdu, à l’extrême est du Maroc, près de la frontière avec l’Algérie. Cette situation permet de comprendre que se soient conservées là des traditions anciennes, avec d’autant plus de hargne qu’il est difficile de ne pas les savoir de toute façon menacées. L’une de caractéristiques de ceux qui peuplent ce lieu est d’être partagés en deux clans farouchement ennemis …et néanmoins bien obligés de coexister, notamment semble-t-il pour des mariages entre les deux.

Soufiane Kaloua ne se pique pas d’anthropologie ni d’ethnologie, mais il s’intéresse à la sagesse transmise par les Lazharis, dès le première phrase qu’il met en exergue de son livre et qui les caractérise par un très grand respect de l’hospitalité. Et l’on comprend que celle-ci n’est pas seulement une qualité morale ou une forme de civilité mais une condition indispensable de survie. Etant donné la haine inexpiable qu’ils ont les uns des autres, si rien ne venait la compenser par une obligation de respect à l’égard de tout visiteur venu de l’autre clan, il est évident que le massacre serait inévitable et qu’ils s’entretueraient. La règle concernant l’hospitalité de clan à clan ne saurait être violée sans que tous disparaissent dans un massacre général. Ce qui au premier abord semble bizarre et archaïque chez les habitants de cette vallée a permis leur survie à travers les siècles : au sein de leur déséquilibre et de leur hostilité mortifère, ils ont su trouver une forme d’équilibre, et du fait que l’hospitalité est réciproque ils dépendant étroitement les uns des autres.

Soufiane Kaloua ne se pique pas d’anthropologie ni d’ethnologie, mais il s’intéresse à la sagesse transmise par les Lazharis, dès le première phrase qu’il met en exergue de son livre et qui les caractérise par un très grand respect de l’hospitalité. Et l’on comprend que celle-ci n’est pas seulement une qualité morale ou une forme de civilité mais une condition indispensable de survie. Etant donné la haine inexpiable qu’ils ont les uns des autres, si rien ne venait la compenser par une obligation de respect à l’égard de tout visiteur venu de l’autre clan, il est évident que le massacre serait inévitable et qu’ils s’entretueraient. La règle concernant l’hospitalité de clan à clan ne saurait être violée sans que tous disparaissent dans un massacre général. Ce qui au premier abord semble bizarre et archaïque chez les habitants de cette vallée a permis leur survie à travers les siècles : au sein de leur déséquilibre et de leur hostilité mortifère, ils ont su trouver une forme d’équilibre, et du fait que l’hospitalité est réciproque ils dépendant étroitement les uns des autres.

Et c’est peut-être cela aussi que les émigrants viennent découvrir ou redécouvrir pendant leurs vacances au bled, alors que la société française dans laquelle ils vivent a besoin d’un ensemble de règles extrêmement nombreuses et complexes pour assurer à ses membres un espace non mortifère. Traditionnellement ces vacances étaient bien autre chose que des fêtes de retrouvailles. Soufiane Kaloua en parle avec beaucoup de finesse et d’humour, non sans regret puisque désormais l’avion réduit à quelques heures à peine le passage d’un pays à l’autre qui demandait naguère trois jours sur terre et sur mer, en voiture ou en camion : « En trois jours, ils se pénétraient de l’idée de voyage, il y avait l’attente, l’excitation, le plaisir d’un projet commun qui les liait, l’exaltante sensualité des kilomètres consommés et des paysages traversés». Moments intenses, comme ceux qu’a vécus Amir cet été-là dans la Vallée des Lazhars … Amir qui évidemment prend l’avion.

Denise Brahimi

« JE JALOUSE LA BRISE DU SUD SUR TON VISAGE » de Meryem Sellami, Cérès éditions 2022, Tunis

La belle phrase poétique qui sert de titre à ce livre est peut-être une citation car il y est fait abondamment état des connaissances littéraires de son personnage, la franco-tunisienne Hajar, qui dans ce cas ne peut être que l’auteure (bien qu’il ne soit question nulle part d’une œuvre autobiographique). En fait il semble qu’elle ait voulu éviter ou contourner ce problème du fait que le récit qui nous fait connaître action et sentiments est de type psychanalytique bien qu’il soit écrit à la troisième personne. La jeune femme qui en est l’héroïne est à la recherche d’elle-même ou d’une interprétation d’elle-même qui lui apporte un soulagement voire s’il se peut un apaisement, car dès le début du livre nous apprenons qu’elle vit dans une sorte de mal-être, raison pour laquelle elle a décidé d’avoir recours à un psychanalyste.

Ce premier projet est clair, en tout cas il a une cause sinon des effets, et se déroule d’une façon tout à fait normale pendant trois ans, ce qui est à la fois trop pour un simple essai et trop peu pour une action menée à son terme. Le point de départ est que la jeune femme prénommée Hajar ( d’origine tunisienne mais vivant en France ), a subi un avortement volontaire, dans des conditions qui se sont avérées traumatisantes et dont il lui reste entre autres des rêves si pénibles qu’on peut comprendre son désir de les confier trois fois par semaine au docteur H.

Ce premier projet est clair, en tout cas il a une cause sinon des effets, et se déroule d’une façon tout à fait normale pendant trois ans, ce qui est à la fois trop pour un simple essai et trop peu pour une action menée à son terme. Le point de départ est que la jeune femme prénommée Hajar ( d’origine tunisienne mais vivant en France ), a subi un avortement volontaire, dans des conditions qui se sont avérées traumatisantes et dont il lui reste entre autres des rêves si pénibles qu’on peut comprendre son désir de les confier trois fois par semaine au docteur H.

Il y a deux raisons pour que les choses ne continuent pas de cette manière. Hajar, exigeante et d’un tempérament passionné, se sent frustrée par le comportement du docteur H qui ne fait guère que l’écouter un crayon à la main alors qu’elle est très impatiente et voudrait pouvoir échanger avec lui. Mais ce sont surtout les circonstances historiques et politiques qui vont l’inciter à interrompre sa cure. C’est en effet le moment où se produisent à Tunis les événements dits du printemps arabe (2011), qu’elle perçoit avec enthousiasme comme le début d’une ère nouvelle, où l’aide de la psychanalyse ne lui sera plus nécessaire, tant elle sera portée par le souffle de la Révolution. Elle annonce donc au docteur H qu’elle ne sera plus sa patiente désormais … mais trois ans plus tard on ne la retrouve pas moins dans son cabinet !

C’est un des intérêts du livre de Meryem Sellami que d’entrecroiser ainsi l’histoire personnelle voire intime de son personnage et l’histoire de la Tunisie en ce moment très particulier qu’elle ne raconte en aucune façon mais qu’elle évoque de manière allusive, le supposant bien connu de ses lecteurs. En tant qu’auteure, elle n’hésite pas à enrichir son livre de réflexions diverses sur la mentalité de son pays d’origine, qui ne cesse de lui être très présent même si c’est en France qu’elle vit depuis son entrée dans l’âge adulte. Pour Meryem Sellami, cet apport lui vient sans doute en partie de sa formation professionnelle, en tant que socio-anthropologue.

Non sans une certaine constance, Hajar décide de reprendre le travail sur elle-même qui est resté inabouti, mais en le considérant plus comme une thérapie qu’elle mènera à sa façon que comme une analyse au sens strict. Et ce sera cette fois pour le meilleur et pour le pire, le meilleur étant la passion amoureuse dévorante qu’elle va développer à l’égard de son thérapeute, le Tunisien Azer, au-delà de ce qui arrive souvent et qu’on appelle le transfert ; le pire venant des singularités de cet Azer son amant, qui sans doute l’aime à sa manière …jusqu’au moment où il ne l’aime plus.

Pour expliquer finalement cette sorte de saison en enfer que Hajar va accepter de traverser avec lui (« le consentement » ,dit-on aujourd’hui) et qui n’exclut pas des moments prodigieux d’exaltation, Hajar nous apprend, avec l’aide de nouvelles prises en charge psychiatriques, qu’Azer appartient à la redoutable catégorie des pervers narcissiques dont on s’est mis à parler beaucoup dans un contexte féministe pour mettre les femmes en garde contre la soumission qu’ils exigent d’elles.

C’est ainsi que le roman de Meryem Sellami s’inscrit dans les préoccupations de notre époque, de même qu’il adopte le style dans lequel elles s’expriment souvent dans la littérature contemporaine. Il s’agit pour les femmes trop longtemps enfermées dans la pudeur qu’on exigeait d’elles (vertu supposée typiquement féminine) de découvrir leur corps, son fonctionnement, ses exigences et l’importance du plaisir qu’il est susceptible de leur apporter. A cet égard il semble qu’il n’y ait dans le roman dont nous parlons aucune réserve concernant les descriptions érotiques et sans essayer de préciser une fois de plus la relation entre ces deux mots, on peut sans aucun doute affirmer que la description pornographique n’en est jamais exclue. Plaisir et désir sont liés à une représentation très directe (et très fréquente !) de l’acte sexuel. Les uns et les autres sont d’ailleurs plus développés lorsqu’il s’agit d’une femme, ici Hajar, alors qu’ils semblent plus localisés et moins invasifs chez l’homme, ici Azer. La romancière excelle dans la description ou plutôt l’évocation de ce qu’on pourrait appeler le déferlement sexuel allant très au-delà de ce que serait une description de type pornographique.

C’est ainsi que le roman de Meryem Sellami s’inscrit dans les préoccupations de notre époque, de même qu’il adopte le style dans lequel elles s’expriment souvent dans la littérature contemporaine. Il s’agit pour les femmes trop longtemps enfermées dans la pudeur qu’on exigeait d’elles (vertu supposée typiquement féminine) de découvrir leur corps, son fonctionnement, ses exigences et l’importance du plaisir qu’il est susceptible de leur apporter. A cet égard il semble qu’il n’y ait dans le roman dont nous parlons aucune réserve concernant les descriptions érotiques et sans essayer de préciser une fois de plus la relation entre ces deux mots, on peut sans aucun doute affirmer que la description pornographique n’en est jamais exclue. Plaisir et désir sont liés à une représentation très directe (et très fréquente !) de l’acte sexuel. Les uns et les autres sont d’ailleurs plus développés lorsqu’il s’agit d’une femme, ici Hajar, alors qu’ils semblent plus localisés et moins invasifs chez l’homme, ici Azer. La romancière excelle dans la description ou plutôt l’évocation de ce qu’on pourrait appeler le déferlement sexuel allant très au-delà de ce que serait une description de type pornographique.

On apprécie davantage, après l’avoir lu, le titre poétique du livre, car il associe la sensation physique et la complexité psychologique dans une même présence au monde, sans voile et toute nue.

Denise Brahimi

« NOS DESTINS SONT LIES » de Walid Hajar Rachedi, éd.Emmanuelle Collas, 2023

C’est un gros livre de plus de 400 pages, ce qui n’est pas très fréquent dans les romans franco-maghrébins, généralement centrés sur l’histoire du narrateur et mettant en valeur quelques traits liés à son origine. Mais le livre dont il est question ici n’a justement pas un seul narrateur, il se caractérise au contraire par le fait qu’il nous parle d’au moins 5 ou 6 personnages principaux, non sans montrer que parfois à leur insu ils ont quelques liens entre eux, ce qui est signifié par le titre que l’auteur a donné à son roman. C’est d’ailleurs le sens de l’adjectif « choral » tel qu’on l’emploie aujourd’hui pour parler d’une œuvre mettant en scène plusieurs personnages dont les destins s’entrecroisent au fil de la narration, procédé surtout employé au cinéma.

Le projet de Walid Hajar Rachedi est manifestement d’évoquer des jeunes gens garçons et filles, appartenant tous à la même génération, celle qui avait une vingtaine d’années au tournant du 21e siècle—c’est-à-dire la sienne, puisqu’il est né en 1981. Il s’agit donc de gens qui sont ou seraient aujourd’hui des quarantenaires, le bel âge pour réfléchir à une jeunesse qui n’est déjà plus qu’un souvenir, même s’il est encore trop tôt pour faire un bilan de l’âge mûr. Beaucoup des événements ou en tout cas des faits (car ils n’ont rien d’extraordinaire et sont même plutôt attendus) évoqués dans le livre se situent autour des années 2004-2005. Faut-il penser que l’entrée dans un nouveau siècle a pu faire naître chez certains l’espoir d’un grand re-nouveau, en prenant le mot à la lettre ? En tout cas il convient mieux aux personnages que ne le ferait le mot « révolution » qui a le plus souvent un sens politique, alors que Lisa, Salem, Matthieu, Ronnie, Céline et les autres semblent bien peu politisés : même lorsqu’il est question d’un certain Malek, qui éventuellement aurait fait le choix d’un islam politique, cette supposition faite par certains de ses proches n’est pas vraiment confirmée. Rien à voir en tout cas avec ce qu’avait été en son temps la célèbre génération de mai 68, on a d’ailleurs l’impression que les personnages dont parle W.H.Rachedi en ignorent complétement l’existence, la génération d’avant eux est tout simplement celle de leurs parents, décrits comme le sont les parents depuis un siècle ou deux, sinon qu’ils font preuve d’une permissivité grandissante, ce qui comme chacun sait est le fait remarquable de notre époque—mais les parents décrits dans ce roman restent cependant plutôt traditionnels.

Le projet de Walid Hajar Rachedi est manifestement d’évoquer des jeunes gens garçons et filles, appartenant tous à la même génération, celle qui avait une vingtaine d’années au tournant du 21e siècle—c’est-à-dire la sienne, puisqu’il est né en 1981. Il s’agit donc de gens qui sont ou seraient aujourd’hui des quarantenaires, le bel âge pour réfléchir à une jeunesse qui n’est déjà plus qu’un souvenir, même s’il est encore trop tôt pour faire un bilan de l’âge mûr. Beaucoup des événements ou en tout cas des faits (car ils n’ont rien d’extraordinaire et sont même plutôt attendus) évoqués dans le livre se situent autour des années 2004-2005. Faut-il penser que l’entrée dans un nouveau siècle a pu faire naître chez certains l’espoir d’un grand re-nouveau, en prenant le mot à la lettre ? En tout cas il convient mieux aux personnages que ne le ferait le mot « révolution » qui a le plus souvent un sens politique, alors que Lisa, Salem, Matthieu, Ronnie, Céline et les autres semblent bien peu politisés : même lorsqu’il est question d’un certain Malek, qui éventuellement aurait fait le choix d’un islam politique, cette supposition faite par certains de ses proches n’est pas vraiment confirmée. Rien à voir en tout cas avec ce qu’avait été en son temps la célèbre génération de mai 68, on a d’ailleurs l’impression que les personnages dont parle W.H.Rachedi en ignorent complétement l’existence, la génération d’avant eux est tout simplement celle de leurs parents, décrits comme le sont les parents depuis un siècle ou deux, sinon qu’ils font preuve d’une permissivité grandissante, ce qui comme chacun sait est le fait remarquable de notre époque—mais les parents décrits dans ce roman restent cependant plutôt traditionnels.

Est-ce parce que certains d’entre eux viennent d’un milieu maghrébin ? Pourtant la différence ne semble pas considérable entre eux et les parents d’origine française, en tout cas ce n’est pas là-dessus que l’auteur a, semble-t-il, voulu insister. Le roman choral, comme les films du même nom, a pour effet de mettre en valeur aussi bien ressemblances et différences, les premières étant générationnelles et les secondes individuelles, ce qui permet une mise en œuvre à la fois variée et équilibrée. Cependant, aux différences individuelles, l’auteur ici en ajoute d’autres qui sont l’un des intérêts de son livre. Ce sont les différences sociales, qu’il évite cependant de désigner en termes de classes, sans doute parce qu’on a abusé pendant quelques décennies de ce terme d’origine marxiste, et qu’il paraît trop réducteur, souvent binaire, lorsqu’il s’agit pour un romancier d’entrer dans le menu détail de ce par quoi il caractérise ses personnages.

Les différences d’appartenance sociale sont un des sujets mis en évidence par le roman de W.H.Rachedi et il a même fait en sorte par son choix des lieux de matérialiser cette coupure en l’assimilant au périphérique qui sépare la ville de Paris de ses banlieues, mais il montre très bien et sans équivoque qu’il ne s’agit pas d’un apartheid : beaucoup plus subtilement il semblerait que ce soit une sorte de perception implicite et intermittente, qui n’enferme pas les personnages mais contribue à tout un ensemble de questions qu’ils sont amenés parfois à se poser sur eux-mêmes. Il est évident que vu leur âge et le moment de leur vie où ils en sont, le mot « eux-mêmes » n’est pas tout à fait exact, ou pas suffisant. Car il s’agit forcément d’eux dans leur rapport aux autres, sous la forme de relations amoureuses mais aussi amicales, sans exclure les relations familiales qui ne sont que plus douloureuses lorsqu’elles font défaut, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de famille. Les liens qui unissent entre elles ces jeunes personnes (puisque le titre du livre nous invite à privilégier la notion de lien) sont importants, souvent pas très clairs y compris pour les intéressés auxquels ne manquent cependant jamais l’intelligence ni même une certaine lucidité. La faute en est, comme on le comprend très bien en tant que lecteur, au moment de la vie où ils en sont et au caractère peu satisfaisant, trop stéréotypé, des modèles qui se présentent à eux. Plusieurs ont finalement le courage de prendre une décision devant laquelle on les a vus hésiter de manière bien compréhensible, qu’il s’agisse d’abandonner un poste de très haut niveau dans une entreprise prestigieuse, ou pour une femme d’avoir un enfant sans père identifiable, ou pour une autre de décréter officiellement son choix de l’homosexualité. Face à ces problématiques actuelles, l’auteur fait le choix d’une remarquable discrétion ; au lieu de les mettre en valeur comme sujets assignés à son livre, il pratique ce qu’on appellerait dans le registre visuel une sorte de floutage, qui est sa manière originale.

Les différences d’appartenance sociale sont un des sujets mis en évidence par le roman de W.H.Rachedi et il a même fait en sorte par son choix des lieux de matérialiser cette coupure en l’assimilant au périphérique qui sépare la ville de Paris de ses banlieues, mais il montre très bien et sans équivoque qu’il ne s’agit pas d’un apartheid : beaucoup plus subtilement il semblerait que ce soit une sorte de perception implicite et intermittente, qui n’enferme pas les personnages mais contribue à tout un ensemble de questions qu’ils sont amenés parfois à se poser sur eux-mêmes. Il est évident que vu leur âge et le moment de leur vie où ils en sont, le mot « eux-mêmes » n’est pas tout à fait exact, ou pas suffisant. Car il s’agit forcément d’eux dans leur rapport aux autres, sous la forme de relations amoureuses mais aussi amicales, sans exclure les relations familiales qui ne sont que plus douloureuses lorsqu’elles font défaut, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de famille. Les liens qui unissent entre elles ces jeunes personnes (puisque le titre du livre nous invite à privilégier la notion de lien) sont importants, souvent pas très clairs y compris pour les intéressés auxquels ne manquent cependant jamais l’intelligence ni même une certaine lucidité. La faute en est, comme on le comprend très bien en tant que lecteur, au moment de la vie où ils en sont et au caractère peu satisfaisant, trop stéréotypé, des modèles qui se présentent à eux. Plusieurs ont finalement le courage de prendre une décision devant laquelle on les a vus hésiter de manière bien compréhensible, qu’il s’agisse d’abandonner un poste de très haut niveau dans une entreprise prestigieuse, ou pour une femme d’avoir un enfant sans père identifiable, ou pour une autre de décréter officiellement son choix de l’homosexualité. Face à ces problématiques actuelles, l’auteur fait le choix d’une remarquable discrétion ; au lieu de les mettre en valeur comme sujets assignés à son livre, il pratique ce qu’on appellerait dans le registre visuel une sorte de floutage, qui est sa manière originale.

Denise Brahimi

« SOULA » film du réalisateur Salah Issaad, 2022

L’action du film se situe à l’est de l’Algérie, aux alentours de Batna qui est la ville natale du réalisateur. Faut-il dire qu’il s’agit d’une ville « enclavée » au sens où les influences extérieures y sont rares, de même que les divertissements auxquels certains jeunes gens aspirent : à un moment du film, il est dit qu’on se trouve à 300km d’Annaba, où se trouvent des boîtes de nuits ! Ce qui se passe dans le film, et qui à certains égards paraît terriblement long, ne dure au total qu’une nuit et ce n’est certainement pas pour cause d’ennui qu’on la trouve longue, mais parce qu’on ne cesse de la vivre comme une attente  et comme un espoir, à chaque fois déçus à mesure que le temps passe. Le réalisateur a voulu qu’il en soit ainsi, son film dure 132 minutes pendant lesquelles Soula, l’héroïne du film, va peu à peu comprendre qu’elle est engagée sans retour possible dans ce qu’il faut bien appeler une tragédie, puisqu’elle ne peut en effet se terminer que par la mort. Faut-il parler de quelques rebondissements ? A peine, car on sait d’avance qu’ils n’apporteront pas de solution au problème de Soula, à sa quête obstinée pour tenter d’en trouver une. Ils n’en sont que des prolongations, pendant lesquelles les sentiments de Soula connaissent quelques alternatives, mais sur un fond d’angoisse qu’il lui est impossible de refouler.

et comme un espoir, à chaque fois déçus à mesure que le temps passe. Le réalisateur a voulu qu’il en soit ainsi, son film dure 132 minutes pendant lesquelles Soula, l’héroïne du film, va peu à peu comprendre qu’elle est engagée sans retour possible dans ce qu’il faut bien appeler une tragédie, puisqu’elle ne peut en effet se terminer que par la mort. Faut-il parler de quelques rebondissements ? A peine, car on sait d’avance qu’ils n’apporteront pas de solution au problème de Soula, à sa quête obstinée pour tenter d’en trouver une. Ils n’en sont que des prolongations, pendant lesquelles les sentiments de Soula connaissent quelques alternatives, mais sur un fond d’angoisse qu’il lui est impossible de refouler.

L’angoisse est le sentiment dans lequel va se dérouler pour elle cette douzaine d’heures à la recherche d’un lieu où elle pourrait se poser durablement avec sa fille, la petite Zahra qui est encore un bébé. Elle a été chassée de chez elle en tant que mère célibataire se vouant elle-même ainsi que sa famille à la honte d’une naissance illégitime, et cette condamnation générale n’entraîne de sa part aucune protestation, elle sait qu’il en est ainsi et elle est résignée.

Cependant elle aime cette enfant qui est d’autant plus, selon une forte expression, la chair de sa chair, qu’aucun père n’est là pour partager cet amour, et elle ne peut même imaginer un instant de l’abandonner. La qualité du film et sa grande réussite est de nous faire partager l’angoisse de Soula, sa peur terrible de perdre son enfant ou même d’en être durablement séparée. Ce qui est d’autant plus remarquable que le réalisateur nous donne peu de moyens de nous attacher à ce bébé sinon indirectement, en partageant l’amour que lui porte Soula. Il s’agit certes d’un film sur l’amour maternel, mais celui-ci, plutôt que réservé aux mères, apparaît comme l’exemple de l’amour-passion lorsqu’il devient la seule raison d’exister, jusqu’à la mort inclusivement. Avant d’être devenue une mère, elle a sans doute été une jeune femme amoureuse et sensuelle, mais les deux pourraient être cumulables, et c’est ce que semblent penser les hommes avec lesquels elle va faire un bout de chemin, dans les cinq voitures qui vont la véhiculer pendant la nuit. Mais il n’en est pas ainsi pour Soula.

On sait que l’actrice Souhila Bahri qui a participé à l’écriture du scénario, joue (jusqu’à quel point ?) son propre rôle, ce qui explique sans doute l’empathie profonde qu’on éprouve pour elle en tant que spectateur. Nul besoin pour cela de l’aide du réalisateur, si l’on peut dire les choses ainsi. Soula n’a pas de mimique pathétique, son amour pour sa fille n’a rien de démonstratif ni de grandiloquent, il n’est en aucune façon question chez elle de remords ou de sentiment de culpabilité, ce qui pourrait se dire très simplement de la manière suivante : « Soula » le film n’est pas un mélodrame et n’use pas des moyens propres à ce genre.

On pourrait sans doute parler d’une traversée de la solitude, jusqu’à en atteindre le fond. On peut supposer que pour Souhila Bahri le travail a consisté à interpréter comme un rôle ce qui avait été sa propre histoire. D’où une singularité remarquable du film, qui aurait pu, soit dit sans mépris parce que le sujet pourrait le justifier, un film à thèse en faveur des mères célibataires, revendiquant pour elles aide et soutien. Mais cette manière de le voir serait très réductrice, et l’on ne saurait parler de thèse dans la mesure où à aucun moment elle n’est formulée explicitement.

On pourrait sans doute parler d’une traversée de la solitude, jusqu’à en atteindre le fond. On peut supposer que pour Souhila Bahri le travail a consisté à interpréter comme un rôle ce qui avait été sa propre histoire. D’où une singularité remarquable du film, qui aurait pu, soit dit sans mépris parce que le sujet pourrait le justifier, un film à thèse en faveur des mères célibataires, revendiquant pour elles aide et soutien. Mais cette manière de le voir serait très réductrice, et l’on ne saurait parler de thèse dans la mesure où à aucun moment elle n’est formulée explicitement.

Autre preuve du fait qu’il s’agit d’un film et non d’un film à thèse, ce serait la manière dont y sont présentés les personnages dits secondaires, ici les hommes qu’on rencontre au long de ce voyage nocturne. Evidemment, ce ne sont pas des saints et personne ne s’attend à cela—mais peut-être s’attend-on à pire que ce qui se passe réellement : dans la mesure où ce ne sont pas des disciples de l’Abbé Pierre ou des humanitaires de profession, on peut comprendre qu’il ne leur est pas possible d’héberger Soula et son bébé dans leur propre famille, l’état des mœurs, dans ce moment et dans ces lieux, ne le permettrait pas. Le réalisateur a eu raison de choisir des hommes ordinaires, et non de vilains personnages, dignes d’un très sombre mélo.

C’est précisément l’état des mœurs et l’état d’esprit ambiant qu’il faut changer. Et pour cela, le cinéma est sûrement un excellent moyen.

Denise Brahimi

« DESERTS », film de Faouzi Bensaïdi

Présenté au dernier festival de Cannes (mai 2023) à la Quinzaine des Cinéastes et remarqué par la Critique, le film est sorti le 20 septembre en France. Ce film de fiction long-métrage de 2h04’, est annoncé par le synopsis suivant : « Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Les deux pieds nickelés arpentent des villages lointains du grand sud marocain pour soutirer de l’argent à des familles surendettées ».

Or cette présentation qui suggère une suite d’aventures légères et divertissantes (pieds nickelés) avec un cadre exotique assuré (le grand sud marocain) ne rend pas compte de la complexité profonde de ce film puissant, exigeant et esthétiquement réussi

Or cette présentation qui suggère une suite d’aventures légères et divertissantes (pieds nickelés) avec un cadre exotique assuré (le grand sud marocain) ne rend pas compte de la complexité profonde de ce film puissant, exigeant et esthétiquement réussi

D’abord sur le plan diégétique, ce résumé pourrait correspondre à la première heure du film, le reste étant absent, peut-être parce qu’il est difficilement accessible et en tout cas non intégrable dans une économie narrative factuelle. Or cette deuxième partie pourrait constituer à elle seule un film à part. Les deux protagonistes Mehdi et Hamid y sont « en pause », absents du déroulement de l’action et sans aucun biais pour s’y introduire. Ils sont postés sur un promontoire, comme suspendus entre ciel et terre , attendant, comme dans Le Désert des Tartares, le retour de l’ennemi, un bandit d’honneur tout droit sorti d’un conte ancien où les histoires d’amour sont contrariées par la violence des possédants, provoquant la vengeance et la mort.

Ensuite sur le plan générique : le film est une somme de genres tous aussi présents :

• D’abord la comédie : il y a un vrai comique de situations (la scène où les deux collègues sont perdus au croisement de plusieurs pistes, sans boussole ni GPS et où la carte qu’ils essaient de consulter s’envole sous un coup de vent et qu’ils essaient en vain de rattraper), d’action (la scène où, en guise de recouvrement, ils repartent avec une chèvre bêlante sur le dos)…

• Mais le tragique n’est pas loin. La scène où ils vont arracher, en recouvrement de dettes, la seule couverture en laine à une famille vivant dans le dénuement absolu, pointe la rapacité des institutions financières représentant la « modernité » capitaliste qui étend son système d’exploitation aux régions déshéritées des campagnes marocaines pour élargir ses profits au détriment des modes de fonctionnement traditionnels de ces régions.

• C’est également un « road movie » où les grands espaces désertiques sont à la fois un cadre d’une beauté époustouflante mais également un monde d’une désolation et d’une misère absolues où la notion de vide prend toute sa dimension de silence et d’abattement fatalistes.

• C’est enfin une espèce de western âpre et intemporel où l’errance devient un mode de déplacement dans un temps ancien, préverbal, violent de la violence même de l’horizon et des êtres qui le peuplent et qui portent une sorte de malédiction métaphysique, à l’image de ce long travelling muet d’une cohorte de migrants perdus dans l’immensité nue du désert.

• C’est enfin une espèce de western âpre et intemporel où l’errance devient un mode de déplacement dans un temps ancien, préverbal, violent de la violence même de l’horizon et des êtres qui le peuplent et qui portent une sorte de malédiction métaphysique, à l’image de ce long travelling muet d’une cohorte de migrants perdus dans l’immensité nue du désert.

Quant au titre « Déserts », il est aussi pluriel :

• Désert burlesque par l’intrusion des deux protagonistes, en mission « Uber » de recouvrement avec leurs costumes-cravate et leurs méthodes managées à Casablanca par une « Dame de fer ». Superposition de deux mondes diamétralement opposés où l’incompréhension jusque dans le langage employé crée un décalage qui provoque l’hilarité carnavalesque.

• Désert physique où les étendues arides se succèdent à l’infini, sans repères. Un désert vide, « dénué de farfelu » comme le décrit le réalisateur lui-même. Loin du folklore ailleurs exhibé d’une prétendue authenticité de ce Maroc berbère joliment exotique avec costumes, coutumes, fantasias et chants mélodieux se répondant de colline en colline.

• Déserts des êtres, de leur existence matérielle et de leur vie intérieure, accrochés aux flancs des collines dans des villages de pierres sèches où l’eau n’est pas courante, ni l’électricité présente, ni les routes damées. C’est le paysage tristement réaliste de populations précaires abandonnées par le pouvoir marocain. Le plus terrible c’est l’aspect involontairement prémonitoire de ce film avec ce qui allait advenir à ces villages oubliés du Moyen Atlas lors du tremblement de terre qui va les dévaster quelques mois après sa sortie dans les salles.

• C’est enfin un désert métaphysique qui met à nu les démons intérieurs des deux protagonistes, aux prises avec leurs problèmes existentiels (l’un sans le sou mais devant faire face aux futures dépenses pour un mariage à venir, l’autre, aussi démuni et devant assurer les moyens de subsistance pour sa fille dont il a la garde). Quand ils récupèrent un bandit dont la capture est mise à prix, leurs ennuis redoublent car celui-ci leur échappe pour aller régler une dette d’honneur : retrouver et se venger d’un truand qui a enlevé sa bien aimée et l’a laissé lui pour mort, emporté par le torrent d’une rivière montagneuse. Une histoire d’amour et de haine pleine de fureur, d’héroïsme et de poursuites comme dans les contes anciens, contes qui sont aussi la mémoire vive et constituante des racines profondes de ce peuple du désert.

Film dense forcément, avec un rythme lent et des cadrages souvent panoramiques pour faire passer imperceptiblement le spectateur d’un déroulé romanesque, léger et dynamique à un long poème épique qui nous installe au cœur d’un désert rempli de destinées à hauteur d’hommes. Une fresque immense que ce « Déserts » dont on garde longtemps la tragique beauté et la densité du vide propice à tous les questionnements…avec le désir de le revoir encore et encore.

Tahar BEN MEFTAH

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

NOTES DE PRESENTATION

« EN ATTENDANT OMAR GATLATO ET SAUVEGARDE » de Wassyla Tamzali, Intilak, 2023

Wassyla Tamzali, connue de longue date pour ses différentes actions dans le domaine culturel algérien, est maintenant plus qu’octogénaire, ce qui lui est une raison de plus de vouloir préserver et sauvegarder tout ce qu’elle a pu écrire elle-même ou recueillir comme documentation concernant principalement le cinéma algérien mais aussi, de manière plus partielle, le cinéma tunisien. Telles sont les deux grandes parties du livre dont nous parlons, qui fait 400 pages, réparties à peu près pour moitié entre texte et image —ce qui paraît normal puisqu’il y est question de cinéma. Il est tout à fait conforme au projet éditorial énoncé par Intilak, qui s’est donné pour tâche de « repenser l’écriture des histoires du cinéma », en privilégiant le travail accompli par des femmes dans ce domaine et dans une perspective avant-gardiste.

Dans la partie algérienne du livre, Wassyla Tamzali rend hommage à ce que fut la cinémathèque d’Alger, qu’elle désigne comme un « laboratoire de la culture postcoloniale », dans les années qui ont suivi l’indépendance de l’Algérie et grâce au rôle éminent qui y jouait alors Boudjemâa Karèche son animateur.

Dans la partie algérienne du livre, Wassyla Tamzali rend hommage à ce que fut la cinémathèque d’Alger, qu’elle désigne comme un « laboratoire de la culture postcoloniale », dans les années qui ont suivi l’indépendance de l’Algérie et grâce au rôle éminent qui y jouait alors Boudjemâa Karèche son animateur.

Le regard qu’elle porte elle-même sur le cinéma algérien remonte aux années 1960, mais c’est surtout au cœur des années 70 que se situent les événements les plus marquants de cette magnifique aventure. En 1976 paraît le film de Merzak Allouache intitulé « Omar Gatlato », qui connut un succès extraordinaire. En 1979, Wassyla Tamzali publie le livre qui s’intitule « En attendant Omar Gatlato », aidant à comprendre ce que ce film a représenté dans le cinéma et la société algérienne et c’est cet ouvrage qui est réédité dans la collection Intilak.

A peu près au même moment, en 1978, l’écrivaine Assia Djebar, agissant en tant que cinéaste, réalise un film intitulé « La Nouba des femmes du mont Chenoua » dont Wassyla Tamzali montre qu’il a connu à l’époque une réception houleuse et très critique en Algérie.

Tout ce qu’elle appelle « Sauvegarde » est beaucoup plus récent (2022) et comporte un grand nombre de documents, dont beaucoup appartiennent à sa collection personnelle. S’y ajoutent de précieux index, propres à aider la recherche et à lutter contre l’oubli. En tout cas cette publication d’Intilak devrait aider les nouvelles générations à comprendre de quoi « Omar Gatlato » a été et est encore le nom.

Denise Brahimi

« OUBLIER LA NUIT » de Jean-Paul Mari, Buchet Chastel, 2022

L’auteur, grand reporter depuis des décennies, fait ici le bilan, sans doute un peu prématuré, de ce qu’a été sa vie. Il l’a passée le plus souvent dans des lieux en guerre et très exposés, où sans doute il était bien difficile d’ «oublier la nuit » au sens métaphorique du mot, présence lancinante du mal, horreur physique et cruauté mentale dont on voit mal comment elles pourraient être oubliées. Aussi s’efforce-t-il de montrer que çà et là la lumière existe aussi, mais beaucoup plus rarement.

Très nombreux sont les lieux du monde où il a plus ou moins durablement séjourné, sans oublier qu’à l’origine, il a fait volontairement et en connaissance de cause le choix de ce métier, alors que sa formation universitaire lui permettait de faire carrière à l’hôpital et que ce métier avait d’abord semblé lui convenir. Et pourtant le jour est venu où il a décidé de partir, pour affronter les aspects les plus éprouvants et les plus difficilement supportables du monde contemporain.

Très nombreux sont les lieux du monde où il a plus ou moins durablement séjourné, sans oublier qu’à l’origine, il a fait volontairement et en connaissance de cause le choix de ce métier, alors que sa formation universitaire lui permettait de faire carrière à l’hôpital et que ce métier avait d’abord semblé lui convenir. Et pourtant le jour est venu où il a décidé de partir, pour affronter les aspects les plus éprouvants et les plus difficilement supportables du monde contemporain.

Ce qui nous intéresse ici, dans la perspective des problèmes abordés par Coup de soleil, est la manière dont il explique son choix, dans un premier chapitre tout à fait saisissant et qui s’avérera décisif pour la suite de sa vie. Il n’avait encore que onze ans et demi dans les derniers mois de la Guerre d’Algérie, ayant vécu jusque là comme un enfant ordinaire de famille pied-noire, jusqu’à ce que commencent les luttes sanglantes entre OAS et FLN, qui vont être particulièrement meurtrières pour sa famille. Le même jour son grand-père et son père sont assassinés, sans qu’il dise par lequel des deux groupes qui s’entretuaient. Il s’en suivra très vite, évidemment, le départ en France avec sa mère de celui qui soudain et brutalement a cessé d’être un enfant.

Il est évident qu’une telle entrée dans la vie ne pouvait manquer d’être traumatisante. Jean-Paul Mari explique qu’en effet il s’est trouvé voué à chercher dans tous les lieux de la pire violence une sorte de confrontation avec l’énigme qu’elle signifie pour lui. Et il constate non pas qu’il y est parvenu mais plutôt que telle a été la force déterminante qui l’a propulsé tout au long de sa vie, sans jamais lui permettre le moindre repos.

Ce qu’il ne dit pas mais que le lecteur est amené à supposer est que d’autres comme lui ont été marqués par ces massacres inhumains qui ont eu lieu dans l’Algérie de 1962 avant que l’indépendance n’y mette fin. Le problème a été recouvert par ses aspects politiques, qui ont fait oublier à quel point il était d’abord et aussi existentiel. Au point que comme le dit Jean-Paul Mari il a fallu à certains comme lui toute une vie pour tenter de les exorciser.

Denise Brahimi

« LA VILLA SUSINI » par Henri Pouillot, éditions Tirésias, 2001

Tout le monde connaît ce nom tristement célèbre : il s’agit de la torture en Algérie et l’auteur du livre se présente lui-même dans le sous-titre : « Un appelé parle ». Le livre est paru en 2001, 40 ans après les faits eux-mêmes : il s’agit de la terrible expérience vécue par l’auteur pendant la Guerre d’Algérie, alors qu’il faisait son service militaire, qui a duré vingt-sept mois, dont dix mois à Alger, de juin 1961 à mars 1962. Dès son arrivée à Alger  il est affecté à la Villa Susini dans un « service de renseignements » Il va lui falloir plusieurs jours pour comprendre, peu à peu, de quoi il s’agit. Malgré l’horreur qu’il éprouve pour les différentes sortes de torture qui sont pratiquées en ce lieu, il comprend qu’il est coincé et que toute protestation mettrait à coup sûr sa vie en danger.

il est affecté à la Villa Susini dans un « service de renseignements » Il va lui falloir plusieurs jours pour comprendre, peu à peu, de quoi il s’agit. Malgré l’horreur qu’il éprouve pour les différentes sortes de torture qui sont pratiquées en ce lieu, il comprend qu’il est coincé et que toute protestation mettrait à coup sûr sa vie en danger.

Lorsque enfin vient pour lui le moment du retour en France, la joie et le soulagement sont d’une telle intensité que le but unique est alors d’oublier, d’essayer en tout cas. Mais lorsqu’arrive le temps de la réflexion il comprend qu’au contraire, il faut absolument éviter l’oubli, et que dénoncer encore et toujours les méfaits commis est le seul moyen d’en éviter la répétition. Il ne prétend évidemment pas faire œuvre d’écrivain et cela n’a jamais été son but, mais il veut entretenir une mémoire qui puisse jouer le rôle de mise en garde ou de garde-fou. Bien au-delà des événements eux-mêmes, il cherche à comprendre pour mieux les éviter tous les ressorts psychologiques qui ont rendu ses camarades, des appelés comme lui, capables des horreurs alors commises (et donc, pourquoi pas, susceptibles de recommencer).

Henri Pouillot ne se prend pas pour un philosophe, ni pour un psychologue, mais il sait ce qu’est un traumatisme, qui se maintient sans rien perdre de sa gravité tout au long d’une vie. Sa position est essentiellement pragmatique : comment éviter cela. Le moyen qu’il avait à sa portée était d’écrire ce livre, non sans douleur cependant. Et comme le but qu’il vise n’est pas limité dans le temps, il nous a paru bon d’en reparler à l’occasion d’une rencontre d’appelés organisée par Coup de Soleil à Lyon en cette fin d’année 2023.

Denise Brahimi

- 1er et 2 décembre à Lyon Mémoires d’appelés, d’insoumis et de déserteurs de la guerre d’Algérie

- 30 novembre et 1er décembre à Villeurbanne CCO La Soie, représentations de « Pourquoi les oiseaux ont-ils disparu, sur des textes de Rachid Mimouni.

- 4 décembre Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Boissy d’Anglas à Annonay.

- 6 décembre Marche pour l’égalité, héritage, transmission au Musée Gadagne de Lyon.

- 7 décembre, projection de « De la conquête » de Franssou Prenant au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux, en présence de la réalisatrice.

- 14 décembre, coorganisation de la projection de « Soula » de Salah ISSAAD au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux, en présence du réalisateur .

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.