Lettre culturelle franco-maghrébine #86

Éditorial

Nous vivons une époque où on peut se réjouir que la parole soit enfin aux femmes. Elles profitent de cette liberté qui leur est maintenant offerte pour s’exprimer sur des tons très variés, comme le prouvent les trois exemples que nous avons retenus ce mois-ci, pour représenter chacun des trois pays du Maghreb.

Rachida Brakni, actrice se découvrant une vocation pour l’écriture romanesque, représente l’Algérie dans un hommage à son père intitulé « Kaddour ». La Marocaine Hurya utilise son propre nom ou prénom comme titre de son livre, c’est dire qu’elle écrit au plus près d’elle-même, dans une totale subjectivité. En revanche la Tunisienne Azza Filali faisant œuvre d’anthropologue en même temps que de romancière, choisit d’écrire pour les autres, désignant sous le nom de « Malentendues » ces femmes de Djerba qu’on entend si peu et si mal et qui pourtant la renvoient à elle-même, dont elles semblent si éloignées.

L’histoire de l’Algérie, que ce soit au Sahara ou dans les djebels, offre des possibilités de relecture et ne cesse d’en faire sentir la nécessité. Il en est ainsi pour les écrits d’Isabelle Eberhardt qui s’est tenue soigneusement dans les régions situées au sud du pays, évitant la fréquentation des colons au profit des espaces immenses du désert. C’est son attitude à l’égard des femmes qu’explore le présent volume de ses écrits, intitulé par les éditions Ardemment « Où l’amour alterne avec la mort ». L’historien anglais Neil Macmaster s’est lui aussi éloigné d’Alger et des villes et s’est donné pour champ d’études la région du Chéliff, à l’ouest d’Alger, connue pour avoir fourni de très nombreux combattants à la guerre d’Algérie.

La bande dessinée du mois est le bel album Oum Kalsoum de Farid Boudjellal et Martine Lagardette que Michel Wilson vous fera découvrir.

Les Notes incluses dans la lettre permettent d’attirer l’attention sur quelques événements culturels, c’est ainsi que les proches de Coup de soleil se réjouiront que la compagnie Novecento ait consacré un de ses spectacles à la poésie algérienne, grâce à la comédienne Nadia Larbiouène accompagnée du musicien Nacer Hamzaoui.

Enfin c’est d’un très beau film, poétique et tragique, que parle la présente Lettre, « Par-delà les montagnes », du réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia.

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« KADDOUR » de Rachida Brakni, éditions Stock, 2024

Rachida Brakni est bien connue du public français, sinon plus, en tant qu’actrice dont le talent a été consacré par de nombreux succès, au théâtre, au cinéma et à la télévision. On sait aussi qu’étant pensionnaire à la Comédie française, elle l’a quittée volontairement pour être plus libre dans le choix de ses activités. Cependant jusqu’ici on ne savait qu’elle était ou pouvait être aussi écrivain et « Kaddour », qu’elle publie aujourd’hui à l’âge de 47 ans, est son premier roman.

Ce récit est entièrement consacré à son père Kaddour, comme l’indique le titre qu’elle a choisi. Et même si la matière du livre va bien au-delà des quelques jours qu’elle décrit en détail, ce sont pourtant eux qui donnent son cadre au récit. Elle se place en tant qu’écrivaine dans les moments qui précèdent et suivent la mort de Kaddour, en plein mois d’août 2020, alors que bat son plein l’épidémie du covid, qui pourtant n’est pas la cause de ce décès. Kaddour était physiquement très fatigué, voire détruit, bien qu’ayant gardé toute la force et la lucidité de son esprit. Il avait été déclaré inapte au travail, ce qui l‘avait laissé très désemparé, du fait qu’il était venu en France pour travailler (comme ce personnage africain dont Romain Gary dit qu’il était venu en France pour la balayer).

Ce récit est entièrement consacré à son père Kaddour, comme l’indique le titre qu’elle a choisi. Et même si la matière du livre va bien au-delà des quelques jours qu’elle décrit en détail, ce sont pourtant eux qui donnent son cadre au récit. Elle se place en tant qu’écrivaine dans les moments qui précèdent et suivent la mort de Kaddour, en plein mois d’août 2020, alors que bat son plein l’épidémie du covid, qui pourtant n’est pas la cause de ce décès. Kaddour était physiquement très fatigué, voire détruit, bien qu’ayant gardé toute la force et la lucidité de son esprit. Il avait été déclaré inapte au travail, ce qui l‘avait laissé très désemparé, du fait qu’il était venu en France pour travailler (comme ce personnage africain dont Romain Gary dit qu’il était venu en France pour la balayer).

Si l’on voulait présenter de manière aussi brève que possible le récit de Rachida Brakni, on pourrait dire que c’est l’hommage d’une fille à son père, dont elle découvre finalement qu’elle l’a bien peu et mal connu. Et pourtant, malgré les apparences, elle n’a jamais oublié les 20 années ou plus d’affection et de tendresse qu’ils ont partagées, jusqu’à ce qu’elle s’envole vers ce qui sera sa très brillante destinée, sans parler de son mariage (avec Eric Cantona) et de leurs enfants (mais c’est à peine si elle les évoque dans son récit dont ce n’est pas le sujet).

Le récit vaut par sa transparence et sa douceur, on n’y trouve jamais la violence pourtant attendue (mais sans doute à tort, comme on s’en avise grâce à Rachida Brakni !) lorsqu’il s’agit d’enfance et d’adolescence évoquées par les nombreux récits autobiographiques de Franco-Algérien(ne)s appartenant comme on dit à la deuxième génération : comme  Rachida Brakni ils sont nés en France de parents venus s’y installer à l’âge adulte, dans les conditions matériellement difficiles des banlieues : Athis-Mons dans l’Essonne pour ce qui concerne la famille Brakni. A aucun moment dans « Kaddour » il n’est fait allusion à un écart culturel que les parents auraient eu à vivre entre leur milieu d’origine en Algérie et leur pays d’adoption. L’auteure est pourtant sensible de ce qui en a été de leur adaptation progressive, par étapes sans doute, dont l’une qu’elle évoque plus spécialement : le moment où au sein de la famille on se met à parler français, et non plus en « darija » qui est la langue parlée dialectale en Algérie —et ce très naturellement sous l’influence de la plus jeune sœur de Rachida. Celle-ci en effet est non seulement formée à l’école française mais par tout un environnement qui efface peu à peu la culture familiale apportée par les parents dans leur immigration.

Rachida Brakni ils sont nés en France de parents venus s’y installer à l’âge adulte, dans les conditions matériellement difficiles des banlieues : Athis-Mons dans l’Essonne pour ce qui concerne la famille Brakni. A aucun moment dans « Kaddour » il n’est fait allusion à un écart culturel que les parents auraient eu à vivre entre leur milieu d’origine en Algérie et leur pays d’adoption. L’auteure est pourtant sensible de ce qui en a été de leur adaptation progressive, par étapes sans doute, dont l’une qu’elle évoque plus spécialement : le moment où au sein de la famille on se met à parler français, et non plus en « darija » qui est la langue parlée dialectale en Algérie —et ce très naturellement sous l’influence de la plus jeune sœur de Rachida. Celle-ci en effet est non seulement formée à l’école française mais par tout un environnement qui efface peu à peu la culture familiale apportée par les parents dans leur immigration.

Celle-ci ne sera rejointe, de façon purement symbolique, qu’après le décès de la première génération dont fait partie Kaddour. En dépit des complications causées par le covid, son corps est renvoyé en Algérie et c’est donc dans cette terre-là qu’il est enseveli.

Que dire pour sa fille Rachida ? C’est bien tard semble-t-il pour que, concrètement, elle en vienne à pratiquer une double culture mais ce livre signifie qu’en revanche l‘attachement affectif (sinon culturel) reste très fort —et peut-être même d’autant plus fort qu’il n’est pas lié à des réalités vécues au quotidien.

Denise Brahimi

« HURIYA » par Huriya, Le Nouvel Attila, 2021, éditions Points 2023

Ce livre est un roman, dont on peut supposer qu’il comporte plusieurs éléments autobiographiques, mais on comprend aussi que vu le caractère sulfureux et transgressif de son contenu, l’auteure soit vouée à écrire sous pseudonyme. On dit qu’elle a déjà publié une dizaine de romans mais toujours dans l’anonymat.

Cette auteure et/ou son personnage se situe sous le signe du double, vivant à la fois en France et au Maroc, avec un passeport pour chacun des deux pays et marquée plus encore, dès la naissance, par une double identité sexuelle, qui vient de ce qu’elle est pourvue à la fois des organes sexuels masculins et féminins. Du moins en est-il ainsi dans toute une partie du livre mais vient ensuite le moment où ayant quitté le Maroc pour la France, elle a recours à la chirurgie et au scalpel pour se débarrasser de la partie masculine de son anatomie, non seulement sans regret mais avec une très grande joie. En fait elle se sent profondément femme et telle est sa véritable nature, à quoi il faut ajouter qu’il s’agit dans son cas d’une femme homosexuelle : ayant rencontré à Paris une lesbienne convaincue, Myriam, d’origine marocaine, elles vivent ensemble une passion intense et durable, en toute liberté.

Cette auteure et/ou son personnage se situe sous le signe du double, vivant à la fois en France et au Maroc, avec un passeport pour chacun des deux pays et marquée plus encore, dès la naissance, par une double identité sexuelle, qui vient de ce qu’elle est pourvue à la fois des organes sexuels masculins et féminins. Du moins en est-il ainsi dans toute une partie du livre mais vient ensuite le moment où ayant quitté le Maroc pour la France, elle a recours à la chirurgie et au scalpel pour se débarrasser de la partie masculine de son anatomie, non seulement sans regret mais avec une très grande joie. En fait elle se sent profondément femme et telle est sa véritable nature, à quoi il faut ajouter qu’il s’agit dans son cas d’une femme homosexuelle : ayant rencontré à Paris une lesbienne convaincue, Myriam, d’origine marocaine, elles vivent ensemble une passion intense et durable, en toute liberté.

Ce dernier mot, qui se retrouve dans le prénom arabe d’Huriya, est ce qui fait toute la différence entre le Maroc et la France et donc entre les deux parties du livre qui à cet égard est construit comme le roman « Orlando » de Virginia Woolf : dans la première partie, le personnage est supposé être un garçon ou un homme, dans la seconde, c’est une femme—manière d’aborder par la littérature cette question si actuelle de la différence des sexes et de tout ce qu’elle induit. A dire vrai, pour l’auteure Huriya, la question n’est nullement théorique, elle prend au contraire la forme très ciblée d’une mise en accusation, violente et agressive, de tout ce qui concerne la place de la sexualité dans la vie marocaine et plus précisément encore de l’infériorité dans laquelle est tenue la femme, hyper sexualisée et non moins humiliée et méprisée.

Huriya dès l’âge de 5 ou 6 ans est abandonnée par sa mère et dès lors élevée par ses grands-parents, et notamment par sa grand-mère, femme berbère d’une autorité implacable, qui soumet tout à sa volonté. Pas le moindre doute pour elle : au Maroc, il faut être un homme et surtout pas une femme, le statut de celle-ci étant forcément désastreux. Donc Houriya se doit d’être un garçon, sous le nom de Moulay Saïd, alors même que dans le couple de ses grands-parents, c’est évidemment la femme qui commande, tandis que le grand-père lui est entièrement soumis, ayant abdiqué toute volonté. Le paradoxe n’est qu’apparent car la grand-mère fait partie de cette catégorie de femmes qui ont plus d’un moyen de s’en tirer à leur avantage, sachant user de la ruse, du mensonge éhonté, d’une hypocrisie constante dans les relations sociales et de la peur inspirée aux plus faibles, qui redoutent l’immanquable rétorsion. De toute façon, dans sa vision du monde, il n’y a aucun compte à tenir de son mari le Francaoui. Tout ce qui concerne le rapport des sexes (et sans doute le rapport de forces en général) n’a de sens que dans le contexte de la société marocaine telle qu’elle est et dont personne n’a l’air d’imaginer ni peu ni prou qu’elle pourrait un jour changer.

Dans ce petit monde tel qu’il est et contre lequel Huriya l’auteure est en profonde révolte, les femmes n’ont d’autre sens que d’être entièrement à la disposition des hommes, à tous égards mais principalement à celui de la sexualité. Parler de harcèlement semble dérisoirement bénin, tout se passe comme si l’activité principale des hommes était de s’approprier les femmes dont on n’imagine même pas qu’elles puissent avoir un avis et encore moins l’exprimer.

Dans ce petit monde tel qu’il est et contre lequel Huriya l’auteure est en profonde révolte, les femmes n’ont d’autre sens que d’être entièrement à la disposition des hommes, à tous égards mais principalement à celui de la sexualité. Parler de harcèlement semble dérisoirement bénin, tout se passe comme si l’activité principale des hommes était de s’approprier les femmes dont on n’imagine même pas qu’elles puissent avoir un avis et encore moins l’exprimer.

Mais par ailleurs, ce n’est pas du tout contre la recherche du plaisir que s’élève Huriya, qui au contraire défend avec énergie le plaisir féminin et cherche à l’affirmer comme un droit. Dans ce livre très riche en descriptions explicites et crues de la jouissance, celle des femmes n’est pas moins évoquée que celle des hommes, que ce soit sous des formes dissimulées ou exhibées mais condamnées socialement. Il y a vers la fin du livre des pages magnifiques sur les prostituées de Marrakech, pitoyables et misérables peut-être mais non moins flamboyantes.

On ne peut confondre « Huriya » avec une sorte de pamphlet ou de violente critique sociale même s’il en fait comprendre l’importance voire l’urgence, comme d’autres aussi l’ont fait (la plus connue de ces auteures étant en France Leïla Slimani). A aucun moment Huriya ne semble se situer à quelque distance de son sujet. Elle s’y immerge au contraire complètement et de la manière la plus personnelle qui soit. Ce n’est pas un hasard si le titre du livre et le nom de l’auteure sont exactement les mêmes : « Huriya par Huriya ». L’auteure ne se situe pas en position de voyeuse par rapport à tout ce qu’elle décrit et c’est sans doute pour cette raison qu’on hésite à parler de pornographie malgré la grande crudité de tout ce qui est dit de la sexualité. Les mots semblent à la hauteur des comportements, et tout aussi inscrits dans la réalité. Ce livre crée l’étonnement parce qu’il est capable de mêler la grossièreté à la poésie de Baudelaire, dont il fait sa référence littéraire absolue.

Denise Brahimi

« MALENTENDUES » par Azza Filali, roman, éditions Elyzad, 2024

La lecture de ce roman donne le sentiment qu’on est conduit par une main sûre au long d’un récit passionnant, dont l’intérêt est à la fois documentaire et romanesque. L’auteure en effet est loin d’être une débutante, elle est reconnue comme une valeur sûre de la littérature tunisienne à laquelle elle a déjà fourni plusieurs romans, alors qu’elle est aussi spécialiste de médecine hospitalière et philosophe. Ce n’est donc pas pour suivre le courant dominant dans nos préoccupations d’aujourd’hui qu’Azza Filali consacre ce dernier livre aux femmes de son pays et nous montre son héroïne, Esma, soucieuse s’il se peut d’aider certaines d’entre elles, mais parce que ce sujet lui permet d’évoquer un sujet essentiel à la fois pour la Tunisie et pour elle-même, ajoutant toute la richesse de sa réflexion personnelle aux apports de l’histoire et de la sociologie.

Elle ne peut manquer de rattacher l’histoire des femmes tunisiennes à ce qui a été pour elles une avancée exceptionnelle et déterminante au moment où le leader révolutionnaire Bourguiba est devenu président de la Tunisie indépendante en 1956, promulguant aussitôt le CSP ou Code du statut personnel riche de réformes jusqu’alors impensables dans un pays arabo-musulman.

Elle ne peut manquer de rattacher l’histoire des femmes tunisiennes à ce qui a été pour elles une avancée exceptionnelle et déterminante au moment où le leader révolutionnaire Bourguiba est devenu président de la Tunisie indépendante en 1956, promulguant aussitôt le CSP ou Code du statut personnel riche de réformes jusqu’alors impensables dans un pays arabo-musulman.

Mais ce n’est pas des Tunisoises qu’il est question dans ce roman, dans lequel Azza Filali, s’éloignant du centre politique du pays, s’intéresse au contraire à ce qu’il en est à son autre extrémité géographique trop peu documentée (même ou justement parce qu’elle est devenue à date récente un haut lieu touristique), à savoir l’île de Djerba, connue depuis l’Antiquité mais ayant gardé pour cette raison même des usages archaïques. L’auteure est trop bonne romancière pour surcharger son livre de savoir sociologique, on y apprend cependant qu’on trouve encore à Djerba des représentants d’un islam devenu très rare dans le monde d’aujourd’hui, les Ibadites. Il semble bien que son héroïne Esma ait beaucoup à apprendre sur les mœurs en usage sinon partout à Djerba du moins dans la partie de l’île où elle est venue pour une enquête très officielle de trois mois sur le degré d’émancipation des femmes et l’aide qui peut leur être apportée. Cette enquête est initiée par la communauté européenne, ce qui certes peut passer pour un gage de financement mais signifie aussi à tous égards une distance cruellement évidente avec les femmes de Djerba, que le roman au contraire nous donne à connaître à travers des exemples vivants et concrets.

Ici s’impose un commentaire sur le titre judicieux qu’Azza Filali a donné à son roman. « Malentendues » au féminin pluriel n’est pas un mot habituellement utilisé sous cette forme, le mot connu est « malentendu » au masculin singulier employé pour parler d’une mésentente ou d’une méprise qui se produit lorsque quelque chose (une situation par exemple) a été mal compris. Le mot « malentendues » est une invention d’Azza Filali pour parler de ces femmes de Djerba que personne ne se soucie d’écouter, certainement pas leur entourage ni leur mari, mais qui d’autre ? A dire vrai personne, et il faut un certain temps à Esma elle-même pour comprendre qu’elle doit d’abord et avant toute chose les écouter. Ce qui n’est pas évident du fait qu’elles sont devenues mutiques par habitude ancestrale de se taire, alors même que, comme on va bientôt le découvrir, elles ont beaucoup à dire étant sur elles-mêmes et sur leur condition d’une totale lucidité – mais aussi d’une totale impuissance.

De cette dernière, le roman donne un exemple, tout à fait tragique, celui d’une jeune femme que son mari bat régulièrement, avec une grande violence. La dernière fois est de trop, elle ouvre la fenêtre et se jette au sol du balcon : suicide réussi, à la consternation générale elle se tue, après quoi Esma décide d’abandonner son enquête, qui en effet ne peut manquer de paraître dérisoire puisqu’elle n’a aucun effet sur les réalités de ce pays.

Azza Filali a une grande maîtrise de l’écriture romanesque, recourant ici à un procédé caractéristique de cet art : il s’agit d’entremêler une histoire personnelle à l’histoire collective, et de jouer sur les rapports entre les deux, ressemblances, différences, correspondances variées. Esma qui au départ est assez naïve, toute féministe qu’elle est, va se découvrir elle-même à mesure qu’elle approche davantage les femmes de Djerba. Elle est loin d’être une épouse heureuse et sur le plan conjugal sa vie est une impasse – ce dont elle prend d’autant plus conscience qu’elle rencontre à Djerba un homme dont elle s’éprend, et réciproquement. Les circonstances font de lui un homme libre, mais est-il capable d’une sorte de coup de force contre le destin qui entraînerait Esma à le rejoindre dans un acte libre et audacieux ? La romancière nous laisse le soin d’en juger nous-mêmes, ce qui est de sa part d’une grande habileté tant il est vrai que tout choix déclaré provoquerait en nous des réactions contraires. Son but est de nous faire réfléchir et pas de nous enfermer dans une solution exclusive.

Azza Filali a une grande maîtrise de l’écriture romanesque, recourant ici à un procédé caractéristique de cet art : il s’agit d’entremêler une histoire personnelle à l’histoire collective, et de jouer sur les rapports entre les deux, ressemblances, différences, correspondances variées. Esma qui au départ est assez naïve, toute féministe qu’elle est, va se découvrir elle-même à mesure qu’elle approche davantage les femmes de Djerba. Elle est loin d’être une épouse heureuse et sur le plan conjugal sa vie est une impasse – ce dont elle prend d’autant plus conscience qu’elle rencontre à Djerba un homme dont elle s’éprend, et réciproquement. Les circonstances font de lui un homme libre, mais est-il capable d’une sorte de coup de force contre le destin qui entraînerait Esma à le rejoindre dans un acte libre et audacieux ? La romancière nous laisse le soin d’en juger nous-mêmes, ce qui est de sa part d’une grande habileté tant il est vrai que tout choix déclaré provoquerait en nous des réactions contraires. Son but est de nous faire réfléchir et pas de nous enfermer dans une solution exclusive.

Tout au long du livre et malgré la gravité des sujets qu’elle aborde, Azza Filali maintient le parti d’une écriture alerte, délicatement humoristique et parfois d’une crudité assez plaisante lorsqu’elle donne la parole à l’une de ses nouvelles amies de Djerba. Puisqu’il est beaucoup question du plaisir dans ce livre, il serait dommage que celui de la lecture soit oublié !

Denise Brahimi

« OU L’AMOUR ALTERNE AVEC LA MORT » d’Isabelle Eberhardt. Editions Ardemment, 2023

Isabelle Eberhardt est morte dans le sud de l’Algérie en octobre 1904, emportée à 27 ans par la crue d’un oued qui a mis fin à sa courte vie : elle était née à Genève (quoique d’origine russe) en 1877.

Et pourtant il semble évident que sa place parmi nous s’impose aujourd’hui. C’est une femme dont le destin fut jugé en son temps absolument singulier, lorsqu’elle décida de rester seule en Algérie après la mort de sa mère à Bône (Annaba) en 1897. D’autant qu’elle fit choix du sud du pays, région saharienne donc désertique particulièrement difficile à vivre (d’un point de vue occidental), alors que le moment était venu où une société d’origine européenne et d’importance non négligeable s’était installée dans le nord.

Mais c’est justement de cette installation qu’Isabelle Eberhardt ne veut pas. Elle se sent proche des nomades et aime partager leur mode de vie – de même que leur état d’esprit ou leur état d’âme. Si différente qu’elle fût des femmes bédouines, son empathie à leur égard est omniprésente dans ce qu’elle écrit. Et c’est de ces femmes que parle le livre  publié par les éditions Ardemment (Paris). Il n’est ni une biographie ni un essai consacré à cette femme étonnante et singulière que fut Isabelle mais un choix de textes justifiant sa publication dans la collection « Les Ardentes » consacrée aux femmes. Cependant on peut aussi lire ces textes comme un « Isabelle Eberhardt par elle-même » composé à partir de textes publiés de son vivant, ce qui signifie qu’ils sont authentiques… et non remaniés à posteriori. Le recueil est illustré de dessins faits par Isabelle dans le désert.

publié par les éditions Ardemment (Paris). Il n’est ni une biographie ni un essai consacré à cette femme étonnante et singulière que fut Isabelle mais un choix de textes justifiant sa publication dans la collection « Les Ardentes » consacrée aux femmes. Cependant on peut aussi lire ces textes comme un « Isabelle Eberhardt par elle-même » composé à partir de textes publiés de son vivant, ce qui signifie qu’ils sont authentiques… et non remaniés à posteriori. Le recueil est illustré de dessins faits par Isabelle dans le désert.

Bien avant les dernières années de sa vie tragiquement écourtée et avant même qu’elle ait 20 ans, Isabelle Eberhardt a eu l’idée que l’essentiel pour elle était de devenir écrivaine – non sans constater une grande difficulté à se faire publier. S’agissant des textes regroupés dans ce livre, cette édition indique où et quand on a pu les lire pour la première fois.

Son titre « Où l’amour alterne avec la mort » est emprunté à une nouvelle du recueil et signifie le destin tragique de ces femmes victimisées.

Quoi qu’il en soit c’est un ensemble de 16 nouvelles ou courts récits, parfois appelés contes, ou encore pour reprendre une formule un peu énigmatique «Variété littéraire ». La fiction et l’observation s’y mêlent et l’on sent par-dessus tout la présence de l’auteur, sa sensibilité, sa spiritualité aussi, inspirée par l’islam dont elle avait fait sa religion, mais sans le moindre souci d’orthodoxie religieuse, la soumission et la dévotion étant tout à fait à l’opposé de son caractère rebelle : elle y aurait vu sans doute le contraire de cet « amour » dont il est question dans le titre, au sens où elle l’entendait.

C’est en Algérie qu’Isabelle Eberhardt a connu celui qu’elle chérissait et qui deviendra son mari en 1901, Slimène Ehnni. Il était spahi et de ce fait de nationalité française, bien qu’Algérien musulman : la cavalerie indigène des spahis était intégrée à l’Armée française d’Afrique. Entre Isabelle et Slimane, il y eut une très belle et émouvante histoire d’amour, sur laquelle elle s’est exprimée à la fois crûment et pudiquement, ce paradoxe étant une des singularités de son écriture. On croit comprendre (en fait elle le dit assez clairement) que dans ce couple, c’était elle qui tenait le rôle de l’homme, eu égard aux canons traditionnels du masculin et du féminin. De toute manière, pour Isabelle, toute espèce de modèle idéal était a priori ignoré et exclu. Ils avaient semble-t-il trouvé une sorte d’équilibre satisfaisant pour l’une et l’autre dans le fait que Slimène était à son égard totalement soumis.

C’est en Algérie qu’Isabelle Eberhardt a connu celui qu’elle chérissait et qui deviendra son mari en 1901, Slimène Ehnni. Il était spahi et de ce fait de nationalité française, bien qu’Algérien musulman : la cavalerie indigène des spahis était intégrée à l’Armée française d’Afrique. Entre Isabelle et Slimane, il y eut une très belle et émouvante histoire d’amour, sur laquelle elle s’est exprimée à la fois crûment et pudiquement, ce paradoxe étant une des singularités de son écriture. On croit comprendre (en fait elle le dit assez clairement) que dans ce couple, c’était elle qui tenait le rôle de l’homme, eu égard aux canons traditionnels du masculin et du féminin. De toute manière, pour Isabelle, toute espèce de modèle idéal était a priori ignoré et exclu. Ils avaient semble-t-il trouvé une sorte d’équilibre satisfaisant pour l’une et l’autre dans le fait que Slimène était à son égard totalement soumis.

En dehors même de toute pratique sexuelle, Isabelle était remarquablement apte à passer du féminin au masculin ce qui se voit notamment dans la diversité de ses noms et prénoms supposés signifier son appartenance à tel ou tel genre. Mahmoud Saadi était une des manières dont elle se désignait fréquemment elle-même et c’est ainsi par exemple qu’elle signe le premier texte du recueil intitulé « L’âge du néant » : Mahmoud Saadi, Marseille, 3 novembre 1899. Il lui arrive aussi d’utiliser des hétéronymes, par exemple pour le texte intitulé « Per fas et nefas » qu’elle signe N.Podolinsky (une référence sans doute à son origine russe ? ). S’il est tout à fait vrai que le choix d’une pseudo-identité masculine s’explique par les mœurs du temps et que c’était une facilité d’ailleurs assez courante chez les femmes écrivaines ou artistes pour éviter les curiosités intempestives, la tendance d’Isabelle au travestissement semble liée à des dispositions profondes de son être plus encore qu’à une solution de facilité. Et c’est cette mobilité à l’intérieur des genres qui la rend si proche de notre époque.

En 2024 ce qui nous étonne et que nous admirons est le courage qu’elle a eu pour assumer, sans hésitation, sa propre complexité. Du scandale, s’il devait y en avoir, elle se souciait peu, mais c’est vis à vis d’elle-même qu’il était sans doute plus difficile de se savoir ou de se croire une rarissime exception.

Denise Brahimi

« GUERRE DANS LES DJEBELS, société paysanne et contre-insurrection en Algérie », 1918-1958 par Neil MacMaster, éditions du Croquant, 2024

Bien que le titre précise que ce gros travail d’historien remonte jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale, on y aura reconnu les traces d’un débat, qui certes n’est pas facile à régler, sur la place de la paysannerie dans la guerre d’indépendance algérienne – débat d’autant plus présent qu’il est alimenté par les prises de position de Frantz Fanon dont l’actualité ne cesse d’être réaffirmée. Mais enfin, dira-t-on à juste titre, peut-on minimiser à ce point ce qu’a été l’action et l’organisation du FLN dans les grandes villes, en  milieu ouvrier et notamment à Paris ? Ce livre d’un historien anglais spécialiste d’histoire algérienne se situe géographiquement dans la région du Chélif dont la paysannerie a été considérée, aussi bien par le parti communiste algérien que par le FLN, comme une réserve inépuisable de combattants pour l’indépendance. Il est donc très normal qu’il se concentre sur son sujet, ce qu’il fait avec une extrême minutie dont témoigne son plan en 19 chapitres, eux-mêmes regroupés en 4 grandes parties. Et c’est à partir du chapitre 12 qu’on entre dans la guerre à proprement parler, à partir de septembre 1954.

milieu ouvrier et notamment à Paris ? Ce livre d’un historien anglais spécialiste d’histoire algérienne se situe géographiquement dans la région du Chélif dont la paysannerie a été considérée, aussi bien par le parti communiste algérien que par le FLN, comme une réserve inépuisable de combattants pour l’indépendance. Il est donc très normal qu’il se concentre sur son sujet, ce qu’il fait avec une extrême minutie dont témoigne son plan en 19 chapitres, eux-mêmes regroupés en 4 grandes parties. Et c’est à partir du chapitre 12 qu’on entre dans la guerre à proprement parler, à partir de septembre 1954.

Le premier ensemble précédant cette date étudie la situation dans la plaine du Chélif à l’époque coloniale, alors que s’exerce la domination des colons français. Dans les djebels, c’est-à-dire en l’occurrence dans les forêts, elle rencontre une résistance paysanne, dont on ne sait s’il est juste de l’appeler banditisme (c’est le même débat que de nos jours pour l’emploi du mot « terrorisme »). A partir de 1936, l’auteur consacre beaucoup de soin à étudier le rôle des caïds et notamment leur politique du double jeu, ainsi que les tentatives de l’Etat, qui échouent, pour moderniser la paysannerie.

Le parti communiste organise la masse des travailleurs agricoles sous la forme d’un syndicat paysan. Neil MacMaster prête d’ailleurs beaucoup d’attention, pendant toute la période qui va jusqu’en 1948, au rôle du parti communiste – il appartient aux historiens de dire si sa position en cela est originale ou si en revanche elle correspond à ce qu’on savait déjà plus ou moins. Les notes infrapaginales qu’on trouve dans ce livre sont très développées et devraient fournir aux spécialistes toutes les précisions désirables. C’est à partir de 1848 que les nationalistes parviennent à établir une organisation clandestine dans les montagnes de l’Ouarsenis. La religion populaire, que l’auteur désigne comme « religion rurale », y joue son rôle mais aussi les oulémas qui représentent au contraire l’islam savant.

A partir de 1954, qui est la date charnière, les premiers maquis s’organisent et Neil MacMaster n’hésite pas à parler pour les désigner d’un contre-Etat FLN, ce qui est évidemment aux antipodes de la minimisation des événements pratiquée par le gouvernement colonial (au-delà même, comme on sait, de toute vraisemblance et de toute vérité). Cet énorme travail d’organisation implique entre autres la collecte d’armes et l’équipement de caches pour les abriter. L’ALN ou armée de libération nationale assume des tâches bien plus vastes que ne sont habituellement celles d’une armée, elle doit veiller à l’approvisionnement alimentaire dans les djebels, aux écoles, aux soins de santé et remplir toutes les fonctions qui sont celles d’un Etat moderne, qu’il s’agisse ou non, comme dans le cas du FLN, d’un contre-Etat. C’est à ces conditions que peuvent avoir lieu les premières guérillas de l’ALN, dans la première partie de la guerre, de 1954 à 1957.

A partir de 1954, qui est la date charnière, les premiers maquis s’organisent et Neil MacMaster n’hésite pas à parler pour les désigner d’un contre-Etat FLN, ce qui est évidemment aux antipodes de la minimisation des événements pratiquée par le gouvernement colonial (au-delà même, comme on sait, de toute vraisemblance et de toute vérité). Cet énorme travail d’organisation implique entre autres la collecte d’armes et l’équipement de caches pour les abriter. L’ALN ou armée de libération nationale assume des tâches bien plus vastes que ne sont habituellement celles d’une armée, elle doit veiller à l’approvisionnement alimentaire dans les djebels, aux écoles, aux soins de santé et remplir toutes les fonctions qui sont celles d’un Etat moderne, qu’il s’agisse ou non, comme dans le cas du FLN, d’un contre-Etat. C’est à ces conditions que peuvent avoir lieu les premières guérillas de l’ALN, dans la première partie de la guerre, de 1954 à 1957.

L’armée officielle s’emploie à monter des opérations, mais du fait qu’elle échoue dans l’une de ses autres tâches, qui serait de protéger les civils, elle doit procéder à des évacuations. Les charges financières qui lui incombent l’obligent à des négociations qui en principe doivent rester secrètes mais qui de toute façon n’ont rien de glorieux.

En fait il apparaît que l’une de ses principales préoccupations est de garder le contrôle sur la population paysanne, usant pour cela de plusieurs moyens différents : on la regroupe, on la divise, on pratique des arrestations massives, toute espèce de procédés qui participent à un vaste ensemble appelé « pacification » des djebels. Et par-dessus tout il faut éviter tout lien entre ville et campagne, alors même que des jeunes gens de la ville, ici Ténès, montent régulièrement vers les maquis.

L’étude des documents amène l’historien Neil Macmaster à des constats d’échec pour l’armée dans la plupart des objectifs qu’elle s’est fixés. En dehors d’actions militaires précises et relativement ponctuelles, le but qu’elle se donne est de mener une action psychologique dont elle escompte les meilleurs effets ; mais cette dernière se transforme souvent en campagnes de propagande, sans que cessent pour autant les destructions et les évacuations de villages, rendant impossible l’existence d’un mode de vie paysan. Les camps de regroupement au profit desquels les villages ont été désertifiés ont permis au mieux la survie mais non la vie des populations rurales au point que l’historien peut parler d’une «dislocation spatiale » ce qui est en effet le sens propre de ce mot. Il est chargé de connotations si graves qu’on peut se demander, à la suite de Pierre Bourdieu, si cette politique n’a pas causé la fin de la paysannerie traditionnelle en Algérie. Mais Aissa Kadri, qui a écrit le préface de ce livre, y trouve au contraire l’affirmation que la paysannerie a su garder sa cohésion et « ses puissants réseaux, autant tribaux que familiaux ».

Denise Brahimi

« OUM KALSOUM, l’arme secrète de Nasser » de Martine Lagardette et Farid Boudjellal, éditions Oxymore 2023

Bel et riche album que nous offrent les talents associés de la scénariste-journaliste-auteur Martine Lagardette, et de notre célèbre dessinateur Farid Boudjellal. Nous avons déjà commenté « OUM KALTHOUM naissance d’une diva» de Nadia Hathroubi-Safsaf et Chadia Loueslati dans notre Lettre 76, qui retraçait l’enfance et la jeunesse de cette icône internationale de la chanson. L’approche des auteurs de ce dernier ouvrage est différente. A la fois mémoriel et politique, ce récit porte sur l’unique double concert donné en Europe par la diva, à l’Olympia en 1967. Il couvre l’anniversaire au Caire de la nationalisation du Canal de Suez, la Guerre des Six jours, et l’élaboration par le Président Charles de Gaulle d’une nouvelle politique de rapprochement avec les pays arabes à commencer par l’Egypte.

Ce livre a demandé 4 ans de travail aux auteur.e.s pour réunir une documentation somme toute assez rare et des témoignages sur un événement qui s’avère infiniment plus considérable qu’un simple concert, même unique en son genre.

Signature Librairie La BD de Lyon

Martine Lagardette et Farid Boudjellal ont puisé dans la mémoire des quelques survivants de l’équipe de l’Olympia. Jean Michel Boris, le bras droit de Bruno Coquatrix est décédé avant de voir le livre, mais a fourni de nombreuses indications, tout comme l’ancien régisseur, Doudou Morizot, dont le rôle dans cet événement a été considérable à divers titres, comme sans doute l’a t il été pendant la vie de l’Olympia. Jeanne Tallon alors ouvreuse, devenue par la suite directrice de salle a fourni de nombreux détails sur ces deux concerts. Les deux concepteurs, faute de documentation plus détaillée se sont ingéniés à inventer des dialogues parmi les vedettes qui gravitaient autour de l’Olympia, avec une place particulière pour les natifs d’Egypte, Dalida et Claude François.

Le livre retrace aussi l’incroyable engouement que la venue de la dame du Caire a suscité parmi les travailleurs immigrés de France, et même de pays voisins, qui se sont ruinés pour acquérir des places, dans les derniers jours avant les concerts, n’osant pas croire juque là que cet inaccessible rêve se réalise.

Si le projet s’en était tenu à faire revivre ce moment culturel, il aurait déjà été fort intéressant et riche en anecdotes dignes d’alimenter la curiosité des lecteurs. Mais ce livre a une autre ambition, faisant revivre une période dont nous connaissons ces derniers mois d’atroces conséquences en Israel et en Palestine.

Les quatre années de travail préparatoire ont permis aux deux auteurs de réunir documents et informations, qui, entrecroisées donnent à l’événement une portée quasi géopolitique. « Arme secrète de Nasser », Oum Kalsoum, après Toutankhamon pourrait bien avoir été une clef dans la construction par De Gaulle d’une ambitieuse et originale politique arabe, permettant à la France de sortir par le haut de la tache de Suez, et de l’alignement exclusif sur les intérêts d’Israel. C’est pourquoi, lire ce livre dans la période que nous traversons, prend un intérêt particulier. Puisant dans le livre du journaliste Aly El-Samman « Egypte, d’une révolution à l’autre » Martine Lagardette et Farid Boudjellal ont fait le choix de reprendre son analyse sur le rôle que Nasser, peut-être en lien avec des personnalités du monde diplomatique français a voulu faire jouer à cet événement. Durement étrillée par la Guerre des six jours, l’Egypte avait besoin de reprendre rang dans le concert des nations, et le gouvernement français de l’époque n’y a vu qu’avantage. D’abord avec la venue sensationnelle de l’exposition Toutakhamon, puis avec celle de la « quatrième pyramide d’Egypte ». Cette hypothèse est illustrée par des dialogues largement inventés entre le Général De Gaulle et certains de ses ministres, au premier rang desquels André Malraux, acteur central de cet exercice de « soft power ».

Les quatre années de travail préparatoire ont permis aux deux auteurs de réunir documents et informations, qui, entrecroisées donnent à l’événement une portée quasi géopolitique. « Arme secrète de Nasser », Oum Kalsoum, après Toutankhamon pourrait bien avoir été une clef dans la construction par De Gaulle d’une ambitieuse et originale politique arabe, permettant à la France de sortir par le haut de la tache de Suez, et de l’alignement exclusif sur les intérêts d’Israel. C’est pourquoi, lire ce livre dans la période que nous traversons, prend un intérêt particulier. Puisant dans le livre du journaliste Aly El-Samman « Egypte, d’une révolution à l’autre » Martine Lagardette et Farid Boudjellal ont fait le choix de reprendre son analyse sur le rôle que Nasser, peut-être en lien avec des personnalités du monde diplomatique français a voulu faire jouer à cet événement. Durement étrillée par la Guerre des six jours, l’Egypte avait besoin de reprendre rang dans le concert des nations, et le gouvernement français de l’époque n’y a vu qu’avantage. D’abord avec la venue sensationnelle de l’exposition Toutakhamon, puis avec celle de la « quatrième pyramide d’Egypte ». Cette hypothèse est illustrée par des dialogues largement inventés entre le Général De Gaulle et certains de ses ministres, au premier rang desquels André Malraux, acteur central de cet exercice de « soft power ».

Farid Boudjellal, depuis le premier album « La Présidente », inventant en 2015 l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et les événements que cela entraîne, s’est aventuré avec succès sur le terrain des fictions (espérons le!) politiques, après avoir arpenté le sujet de l’immigration et de l’interculturalité, élaborant une œuvre assez unique dans le monde de la BD. Il apporte un style de dessin renouvelé, très photographique (travail sur ordinateur, d’après photographies) , aux récits concoctés par François Durpaire.

S’appuyant sur cette maîtrise, il décide de s’atteler à l’histoire de la venue de Oum Khalsoum en France, stimulé par la vision à la télévision des foules agglutinées devant l’Olympia pour assister à ce moment unique. Refusant d’imposer un effet de style, il vise à permettre aux lecteurs de s’immerger dans le livre, le plus souvent composé sur deux pages, avec une image centrale et des vignettes plus petites où l’on trouve des bribes de dialogues entre divers personnages, des anecdotes pimentant le récit. Personnellement l’auteur de ces lignes apprécie beaucoup cette mise en page, permettant de suivre l’histoire comme dans un film, dont nous maîtriserions la vitesse de défilement, l’arrêt sur image, le retour en arrière, indispensables pour s’approprier un récit abondant, fourmillant d’incises et de points de vue différents. Il me semble qu’il y a là l’invention d’un style et d’une technique particuliers, très adaptés à ce type d’histoire.

Outre le récit central et ses péripéties, on a plaisir à découvrir la petit monde du show business de l’époque, avec des épisodes cocasses montrant combien par exemple ces artistes ne cachent pas leurs sentiments pro-israéliens, au point d’envisager aller combattre en Israel, comme le dit Johnny si son calendrier de concerts le permet. Et, à partir de quelques éléments rapportés par des témoins, le livre raconte le voyage-éclair de Samy Davis Junior en compagnie de la femme de Bruno Coquatrix, Paulette, abandonnant la scène de l’Olympia, mais vite revenus, les Israéliens n’ayant pas trouvé leur présence utile…

Il n’est pas utile de rapporter d’autres anecdotes parmi toutes celles qui ponctuent l’album. Mieux vaut les savourer en le lisant ! On reste impressionné par le risque financier accepté par Bruno Coquatrix pour une diva, dont il ignorait l’existence lors de son voyage exploratoire en Egypte en 1966, le jour du dixième anniversaire de la nationalisation du Canal de Suez. Le vice premier ministre, ministre de la Culture égyptien, M. OKACHA, a su le convaincre de tenter ce pari. Dans son entourage, Dalida et Claude François achèveront de le convaincre. Mais il lui aura fallu un coeur solide pour maintenir le cap, malgré une guerre et de multiples complications…

Un récit passionnant et plein d’informations, vous l’aurez compris !

Michel Wilson

Note sur le spectacle musical de la compagnie Novecento

L’association Coup de soleil entretient des liens étroits avec les deux organisateurs et acteurs de ce spectacle donné à Lyon le 20 mars 2024. C’est un spectacle poétique consacré à quelques-uns des plus grands poètes algériens, à commencer par Jean Sénac qu’on célébre plus particulièrement depuis l’année dernière, cinquantenairede sa mort par assassinat (auteur non identifié à ce jour) en 1973 à Alger. Mais le spectacle intitulé « En Algérie en poésies » veut insister sur le nombre et la diversité des poètes et poétesses qu’il convoque :

LEILA DJABALI : POUR MON TORTIONNAIRE LE LIEUTENANT D… écrit dans la prison de Barberousse (Alger) en décembre 1957

ZINEB LAOUEDJ : avec un poème dédié au dramaturge algérien Abdelkader Alloua, et au poète Youcef Sebti

NABILE FARES écrivain et poète et psychanalyste de formation, né le 25 septembre 1940 en Algérie française, décédé le 30 août 2016 à Paris.

KATEB YACINE : « Le polygone étoilé », « Nedjma «

ainsi que des textes de BACHIR HADJ ALI, MYRIAM BEN, ZINEB LABIDI, ABDELMADJID KAOUAH, qui tous ont incarné la lutte révolutionnaire et la volonté de créer un monde de beauté et de fraternité, dans une Algérie ouverte à toutes les cultures.

La partie musicale du spectacle est assurée par Nacer Hamzaoui qui accompagné par son mandole, oud ou percussion, parcourt quelques répertoires algériens en lien avec les poésies présentées par Nadia.

Nadia Larbiouène, comédienne et metteure en scène, est l’auteure de nombreuses créations ; de plus elle encadre des ateliers d’expression artistique : écriture, prise de parole en public, travail corporel, mise en voix de textes … outils de médiation et de transmission qu’elle souhaite partager.

C’est en 2013 qu’ elle a co-fondé la compagnie de théâtre Novecento.

Denise Brahimi

![]()

Note sur un roman d’anticipation

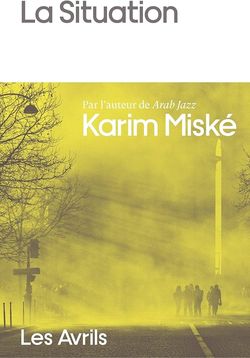

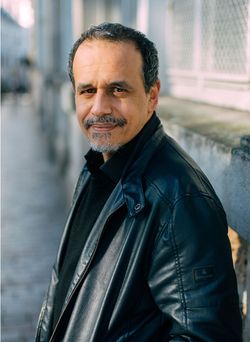

« LA SITUATION » de Karim Miské, éditions Les Avrils, 2023

Ce roman intitulé « La Situation » (éditions Les Avrils, 2023) est l’œuvre de Karim Miské, sexagénaire qui a déjà réalisé de nombreux films documentaires et un roman policier très apprécié. Le personnage du présent livre, Kamel Kassim, est à certains égards un double de l’auteur, mais l’action se passe dans un futur à dire vrai assez proche, puisqu’elle est supposée commencer en février 2030. Le propos de l’auteur est de prolonger ce qu’il découvre dans la société actuelle de manière à attirer l’attention sur ce qu’elle laisse présager, et que peut-être nous ne voyons pas ou mal, justement parce que nous sommes immergés dans le moment présent. La « Situation » montre les forces politiques et idéologiques qui s’affrontent au sein de la société française et qui en fait se combattent dans une véritable guerre civile, où les morts sont nombreux.

Ce roman intitulé « La Situation » (éditions Les Avrils, 2023) est l’œuvre de Karim Miské, sexagénaire qui a déjà réalisé de nombreux films documentaires et un roman policier très apprécié. Le personnage du présent livre, Kamel Kassim, est à certains égards un double de l’auteur, mais l’action se passe dans un futur à dire vrai assez proche, puisqu’elle est supposée commencer en février 2030. Le propos de l’auteur est de prolonger ce qu’il découvre dans la société actuelle de manière à attirer l’attention sur ce qu’elle laisse présager, et que peut-être nous ne voyons pas ou mal, justement parce que nous sommes immergés dans le moment présent. La « Situation » montre les forces politiques et idéologiques qui s’affrontent au sein de la société française et qui en fait se combattent dans une véritable guerre civile, où les morts sont nombreux.

Kamel Kassim appartient à un groupe de gauche qui est composite, le Front uni, où se mêlent non sans d’importants clivages, des partisans du wokisme, pour reprendre le mot issu des universités américaines, des Musulmans plus ou moins pratiquants mais imprégnés du texte coranique même s’ils se considèrent comme non croyants, des marxistes à l’ancienne et des trotskystes, des athées, des enseignants etc. Leur point commun est d’être tous antifascistes, en quoi ils sont les ennemis que pourchasse l’extrême-droite regroupée dans une milice virulente, la Ligue Française, dont le but est de les détruire. Le roman se situe au moment où elle est en train d’y parvenir, ce qui lui est rendu possible par son alliance objective avec les forces gouvernementales et la police au service de l’Etat. Les mœurs des uns et des autres sont féroces et sans état d’âme et seul un très petit nombre de gens hommes et femmes autour de Kamel Kassim essaie de sauvegarder un peu d’humanité par-delà la volonté de destruction.

Karim Miské est lui-même fils d’un père mauritanien et d’une mère française, ce qui entraîne peut-être de sa part une certaine tolérance, son héros trouve la paix dans un pays d’Afrique conforme à ses vœux, le Sénégal, et dans une conception de l’islam qu’on pourrait dire non religieuse. Ce qui est certain dans ces pronostics anticipés sur ce qui nous attend, c’est que l’Europe, vouée aux affrontements violents, sera bientôt devenue inhabitable.

Karim Miské est lui-même fils d’un père mauritanien et d’une mère française, ce qui entraîne peut-être de sa part une certaine tolérance, son héros trouve la paix dans un pays d’Afrique conforme à ses vœux, le Sénégal, et dans une conception de l’islam qu’on pourrait dire non religieuse. Ce qui est certain dans ces pronostics anticipés sur ce qui nous attend, c’est que l’Europe, vouée aux affrontements violents, sera bientôt devenue inhabitable.

Denise Brahimi

« PAR DELA LES MONTAGNES », film de Mohamed Ben Attia, Tunisie 2023

Le titre français de ce film est moins souvent utilisé que son équivalent en anglais, alors même qu’il s’agit d’une co-production de plusieurs pays à la fois francophones et arabophones ! Le réalisateur, tunisien, n’est plus un jeune homme. Il atteint la fin de la quarantaine et a déjà d’autres longs-métrages à son actif, celui-ci ayant été présenté à de nombreux festivals avant sa sortie en salles fin mars 2024. Mais le spectateur n‘a pas besoin de tous ces détails pour ressentir la beauté du film ni pour en être ému. Et ce d’un bout à l’autre de son développement, sans que la tension se relâche un seul instant, alors même qu’il n’y a guère d’illusion à avoir sur son dénouement : le personnage principal,  Rafik ,a déjà perdu toute chance de s’intégrer à la société tunisienne quand l’histoire commence, alors même que comme lui fait remarquer sa belle-mère, il avait en main tous les atouts nécessaires, une femme et un enfant promis aux meilleurs succès scolaires, un métier non problématique et sécurisant, et tous avantages dont un autre que lui aurait pu se satisfaire… mais justement pas lui.

Rafik ,a déjà perdu toute chance de s’intégrer à la société tunisienne quand l’histoire commence, alors même que comme lui fait remarquer sa belle-mère, il avait en main tous les atouts nécessaires, une femme et un enfant promis aux meilleurs succès scolaires, un métier non problématique et sécurisant, et tous avantages dont un autre que lui aurait pu se satisfaire… mais justement pas lui.

Faut-il dire d’emblée que Rafik est fou ? Oui, sans doute, parce que son insoumission est rédhibitoire, et qu’elle l’amène à commettre des transgressions punies par la loi. C’est ainsi qu’ayant saccagé violemment le matériel du bureau où il travaille, il est condamné à quatre ans de prison, ce qui n’a pu qu’aggraver son fantasme favori et évidemment mortifère : il est persuadé qu’il sait voler, et c’est pourquoi il veut emmener sa femme et son fils dans un lieu où il pourra leur en donner la preuve. Auprès de sa femme, il échoue, mais parvient à kidnapper son fils et celui-ci qui a plus ou moins une dizaine d’années, après des tentatives de résistance dont on voit qu’elles sont liées au milieu familial, se laisse contaminer par la folie du père autant que par le goût de l’aventure dans laquelle celui-ci l’a entraîné. C’est un très beau moment que celui où l’on voit le fils Yassine lâcher prise avec tout ce qui a jusqu’ici encadré sa jeune vie de petit citadin bourgeoisement élevé.

Cependant, la beauté du film, qui se développe dès que l’on entre dans le rêve et dans la folie, est surtout celle des lieux admirables que le réalisateur a choisis pour ce qui est beaucoup plus que le décor de son film. Un décor en effet reste extérieur et superficiel, tandis que la cavale dans laquelle le père entraîne son fils les fait pénétrer dans l’intérieur d’une forêt comparable à celle des contes de fées par l’envoûtement délicat qu’elle produit. Mohamed Ben Attia a choisi celle d’Aïn Draham, au nord-ouest de la Tunisie, célèbre pour ses chênes lièges et habitée par les sangliers, et non encore gâchée par un tourisme invasif. La forêt qu’il nous montre a gardé son mystère, les falaises rocheuses qu’elle abrite sont en effet en surplomb au-dessus des vallées et suggèrent l’idée d’envol, et on peut s’y perdre dès qu’on quitte les chemins tracés, comme il arrive au groupe des trois fuyards que la police a tenté en vain d’arrêter. En plus du père et du fils il y a maintenant avec eux un berger étrange qui a souhaité partir avec eux après les avoir un moment hébergés.

L’histoire que nous suivons ressemble de plus en plus à un conte pour adolescent, alors même que la société, jusqu’au cœur de ce lieu sauvage, continue à rejeter les marginaux comme eux (le mot est sans doute un peu faible pour les désigner) de tout son pouvoir et de toute sa rationalité. C’est ce qui se passe lorsqu’ils essaient de demander le vivre et le couvert à une famille qui a choisi de vivre en pleine forêt par goût du silence et de la solitude. L’affrontement ne peut manquer de dégénérer et le dénouement ne peut se faire qu’aux dépens des marginaux qui n’ont aucun appui et ont coupé tous les ponts derrière eux. D’ailleurs on savait déjà que Rafik était suicidaire, puisqu’on l’a vu commettre une tentative en ce sens, et c’est aussi le sens qu’on peut donner à l’enlèvement de son fils, qui ne peut aboutir à rien. Mais que sa propre mort soit belle et transformée en apothéose par l’envol promis, voilà la manière qu’il a trouvé d’échapper au lamentable échec de sa vie : quoi qu’il soit pour lui-même et pour les autres, c’est dans les yeux de son fils que l’image de l’envol doit le magnifier à tout jamais. Désir qui sans aucun doute est une autre forme de sa folie, mais elle en est la face glorieuse et sur ce point, même si c’est au prix de sa mort, on peut dire qu’il a réussi.

L’histoire que nous suivons ressemble de plus en plus à un conte pour adolescent, alors même que la société, jusqu’au cœur de ce lieu sauvage, continue à rejeter les marginaux comme eux (le mot est sans doute un peu faible pour les désigner) de tout son pouvoir et de toute sa rationalité. C’est ce qui se passe lorsqu’ils essaient de demander le vivre et le couvert à une famille qui a choisi de vivre en pleine forêt par goût du silence et de la solitude. L’affrontement ne peut manquer de dégénérer et le dénouement ne peut se faire qu’aux dépens des marginaux qui n’ont aucun appui et ont coupé tous les ponts derrière eux. D’ailleurs on savait déjà que Rafik était suicidaire, puisqu’on l’a vu commettre une tentative en ce sens, et c’est aussi le sens qu’on peut donner à l’enlèvement de son fils, qui ne peut aboutir à rien. Mais que sa propre mort soit belle et transformée en apothéose par l’envol promis, voilà la manière qu’il a trouvé d’échapper au lamentable échec de sa vie : quoi qu’il soit pour lui-même et pour les autres, c’est dans les yeux de son fils que l’image de l’envol doit le magnifier à tout jamais. Désir qui sans aucun doute est une autre forme de sa folie, mais elle en est la face glorieuse et sur ce point, même si c’est au prix de sa mort, on peut dire qu’il a réussi.

Même le mot « pathétique » est trop faible pour dire cela, il faut pour en sentir toute la force penser à ce que sera le prolongement en droit illimité de cette aventure inouïe dans le souvenir que Yassine va en garder. La relation du père et du fils n’est pas moins mystérieuse et palpitante que la forêt d’Aïn Drahamaux vibrants feuillages.

On ne saura jamais s’il y a des explications à la folie de Rafik, qui de toute façon, si elles ont existé avant le film, sont désormais hors champ. Mais ce qu’on peut dire à coup sûr, pour ce qu’on en voit, est que cette folie consiste dans le refus absolu de quitter l’enfance et d’y renoncer. On peut parler d’une folie héroïque puisqu’elle consiste à se donner à voir en héros. Yassine qui a survécu à la terrible épreuve ne deviendra pas fou parce que le geste de son père l’a immunisé mais il ne deviendra pas non plus un homme ordinaire, l’au-delà des montagnes restera le lieu mythique et intérieur de ses envols.

Denise Brahimi

Nous annonçons dès aujourd’hui que nous commenterons le film « Marin des montagnes » de Karim Aïnouz dont notre association accompagnera la diffusion dans notre région.

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

- 2 avril Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Berthon de Saint Rambert d’Albon

- 5 au 14 avril, Caravane des cinémas d’Afrique à Sainte Foy les Lyon. Nous sommes partenaires pour la programmation du Maghreb: 16h15 Ashkal l’enquête de Tunis de Youssef Chebbi (Tunisie),

- 6 avril Nuit du cinéma marocain 18h Les damnés ne pleurent pas, 21h15 La mère de tous les mensonges, 23h30 Animalia

- 8 avril 14h30 Les filles d’Olfa

- 9 avril FORSEM (nous sommes partenaires) Le Maroc dans le monde. Lyon Maison des sciences de l’homme Lyon

- 10/13 avril Festival cinémas du Sud Institut Lumière à Lyon(Nous relayons) Un été à Boujad d’Omar Mouldouira (Maroc), Six pieds sur terre de Karim Bensalah (Algérie), L’Ile du pardon de Ridha Behi (Tunisie)

- 12 avril Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Jean Jaurès de Villeurbanne

- 12 avril 19h Conférence Le Hirak algérien 4 ans après Lyon, Maison de l’écologie organisée par le FORSEM

- 13 avril Nuit du cinéma tunisien au ciné Mourguet de Sainte Foy les Lyon (Sous les figues, Par delà les montagnes et Ashkal, une enquête tunisienne)

- Dimanche 14 avril La dernière Reine au Ciné Mourguet à 18h.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.