Cultures franco-maghrébines – Lettre #22

ÉDITO

Avec cette lettre de début de printemps, nous avons l’ambition de vous apporter ce petit « coup de soleil » procuré par la richesse et la saveur des productions artistiques venues du Sud. Elles se marient plutôt bien, n’en déplaise aux philipulus faisant rimer Islam et fin du monde, avec nos appétits culturels hexagonaux. Chaque mois, nous n’avons que l’embarras d’un choix très riche pour illustrer et commenter des œuvres issues du Maghreb et décrivant parfois la complexité de la relation entre nos sud et nous. Et encore, à ce jour ne traitons nous que d’écrits en français- les films étant généralement en version originale sous-titrée. Nous espérons sous peu pouvoir attirer l’attention de nos lectrices et lecteurs sur des ouvrages écrits en arabe.

Nous recommandons spécialement l’achat du livre collectif édité par Chèvre Feuille étoilée, au profit de l’association SOS Méditerranée, à l’initiative de Coup de Soleil en Languedoc : il y a une mer entre nous et trop de gens s’y noient…

Michel Wilson

« CORPS ÉTRANGER » film tunisien de Raja Amari , 2016-2018

Manifestement, la réalisatrice n’a pas voulu que son film soit simple, son but étant au contraire de montrer la complexité de ses trois personnages principaux et des situations dans lesquelles ils se trouvent. Le mot qui revient le plus souvent à propos de son film est celui d’ambiguïté qu’elle a proposé elles-mêmes en divers entretiens. Par rapport à la structure et à la progression dramatique de son film le plus connu, Satin rouge (2002), il est certain que Corps étranger est plus difficile à appréhender et sans doute pour une  partie du public moins convaincant. Mais en même temps, la complexité avec laquelle personnages et spectateurs se débattent en font un objet de réflexion fascinant, en plus du plaisir que donne la présence physique et sensuelle des trois acteurs qui incarnent la vision de la réalisatrice, s’agissant sinon de la Tunisie elle-même en tant que lieu géographico-historique, du moins des Tunisiens hommes et femmes qui se débattent entre le legs de leur pays d’origine et leur adaptation à ce pays autre qu’est pour eux la France.

partie du public moins convaincant. Mais en même temps, la complexité avec laquelle personnages et spectateurs se débattent en font un objet de réflexion fascinant, en plus du plaisir que donne la présence physique et sensuelle des trois acteurs qui incarnent la vision de la réalisatrice, s’agissant sinon de la Tunisie elle-même en tant que lieu géographico-historique, du moins des Tunisiens hommes et femmes qui se débattent entre le legs de leur pays d’origine et leur adaptation à ce pays autre qu’est pour eux la France.

Il n’y a pas d’autre moyen pour parler de ce film que de déconstruire ses complexités et ambiguïtés quitte à montrer ensuite comment le film, lui, se construit à travers leurs développement et leurs jeux. Donc, trois personnages, deux grandes thématiques et domaines d’investigation, un support principal de questionnement destiné à rester non résolu.

Les trois personnages sont d’origine tunisienne mais vus à peu près uniquement dans leur vie en France (à Lyon, ce qui est un atout de plus pour le public de la région !) : la plus récemment arrivée, puisqu’on assiste au moment où elle met le pied sur le sol de France, est une jeune fille Samia qui a affronté l’épreuve redoutable de la migration clandestine. Elle retrouve dans un café où il travaille (mais en tant que travailleur clandestin puisque toujours en attente de ses papiers) un garçon de son village, Imed, qui a été un proche ami de son frère sinon d’elle-même et qui l’accueille en tout cas provisoirement. Samia abrège leur cohabitation en se trouvant un emploi d’employée nourrie et logée chez une dame de la bourgeoisie lyonnaise devenue récemment veuve, Leïla, qui s’avère avoir été elle-même une immigrée à une autre époque : on peut supposer que sa venue en France date au moins d’une trentaine d’années.

Ces trois personnages forment bientôt un trio en ce sens que par l’intermédiaire de Samia, Imed fait la connaissance de Leïla, qui n’hésite pas à le prendre pour son (jeune) amant. Samia en est d’abord très contrariée, puis vient une période qui aurait pu être euphorique et qui est celle d’un trio au sens amoureux et sexuel du terme, mais cette fois c’est Imed qui rue dans les brancards et ne parvient pas à s’accommoder de cette situation. Les deux femmes comprennent alors qu’elles doivent se débarrasser de lui et pour cela le dénoncent à la police en tant qu’immigré clandestin.

Pour Samia, cette dénonciation est en fait la seconde car elle a déjà dénoncé en Tunisie son frère djihadiste qui de ce fait a été emprisonné. Elle n’en porte pas moins sur son corps, sous la forme de cicatrices indélébiles, les traces des coups que ce frère violent lui administrait. En fait, le frère de Samia est une sorte de quatrième personnage destiné à rester absent mais qui n’en pèse que davantage sur les trois autres —jusqu’à l’apaisement final qui se produit lorsque Samia et Leïla se rendent en Tunisie sur sa tombe. Pour Samia ce deuil est aussi un immense soulagement.

On aborde par là l’une des deux thématiques qui donnent chair au film. A la différence de Satin rouge, qui lui est antérieur, Corps étranger est marqué par la montée de l’islamisme en Tunisie, où manifestement il est très répandu parmi des groupes nombreux de jeunes gens, en dépit du fait qu’il est illégal et en principe poursuivi par l’Etat. Imed lui-même a été très proche de ces groupes et reste marqué par la mentalité qui les caractérise, il fait la prière, ne boit pas d’alcool, et se prétend responsable de la vertu des jeunes filles, alors même que comme Samia, elles récusent cette surveillance. Cependant au cours du film et à partir du moment où il entre dans le trio en tant qu’amant de Leïla, on le voit évoluer et faire de sérieuses entorses aux exigences de sa propre moralité : alors qu’il reprochait à Samia de « faire la pute » pour obtenir des papiers, c’est ce qu’il fait lui-même en devenant l’intime de Leïla. Pour ce qui est des compagnons avec lesquels il vit et partage son appartement, il est clair qu’ils seraient prêts à faire de Samia leur servante et esclave sexuelle ! Mais Raja Amari se garde très habilement de donner de ces garçons une image caricaturale. Fidèle en cela à son parti pris de départ, elle refuse d’engager son film dans la voie d’une dénonciation politique et idéologique.

On aborde par là l’une des deux thématiques qui donnent chair au film. A la différence de Satin rouge, qui lui est antérieur, Corps étranger est marqué par la montée de l’islamisme en Tunisie, où manifestement il est très répandu parmi des groupes nombreux de jeunes gens, en dépit du fait qu’il est illégal et en principe poursuivi par l’Etat. Imed lui-même a été très proche de ces groupes et reste marqué par la mentalité qui les caractérise, il fait la prière, ne boit pas d’alcool, et se prétend responsable de la vertu des jeunes filles, alors même que comme Samia, elles récusent cette surveillance. Cependant au cours du film et à partir du moment où il entre dans le trio en tant qu’amant de Leïla, on le voit évoluer et faire de sérieuses entorses aux exigences de sa propre moralité : alors qu’il reprochait à Samia de « faire la pute » pour obtenir des papiers, c’est ce qu’il fait lui-même en devenant l’intime de Leïla. Pour ce qui est des compagnons avec lesquels il vit et partage son appartement, il est clair qu’ils seraient prêts à faire de Samia leur servante et esclave sexuelle ! Mais Raja Amari se garde très habilement de donner de ces garçons une image caricaturale. Fidèle en cela à son parti pris de départ, elle refuse d’engager son film dans la voie d’une dénonciation politique et idéologique.

Elle le fait d’autant moins qu’elle développe de manière très visuelle son autre thématique qui est celle du désir amoureux. Celui-ci transcende toutes les autres catégories, il a une sorte d’existence en soi, les corps existent par eux-mêmes et pour eux-mêmes et leur gestuelle constitue un monde à part, que ne doivent pas traverser d’autres préoccupations. Imed qui semble un moment avoir compris cela est repris ensuite par ses interdits habituels, se livrant alors à une violence qui entraîne son exclusion du trio. Cette oscillation est la forme que prend chez lui l’ambiguïté.

L’amour entre femmes est en revanche ce à quoi la réalisatrice rend hommage car il exclut la violence, du moins entre elles. Car les femmes sont obligées par ailleurs d’être violentes, en tout cas dans le contexte tunisien, et c’est le cas de Samia. Comme elle le dit, son frère a refusé qu’elle l’aime—d’où, en elle, une dureté qui vient de sa frustration. Et d’où son ambiguïté, entre désir d’amour et refus d’être aimée.

L’ambiguïté apparaît dans toute sa force énigmatique chez Leïla, qui est de loin le personnage le plus complexe. Ce qui est à la fois la cause et l’effet du choix de Hiam Abbass pour l’interpréter : seule une très grande actrice en était capable. On ne peut que s’interroger sur ses très nombreuses raisons de séduire Imed. Raja Amari nous laisse le soin de les trouver ; elle semble fascinée par son actrice.

Denise Brahimi

« MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR » Film algérien de Salem Brahimi (2015) avec Amazigh Kateb et Rachida Brakni, tiré du roman éponyme de Arezki Mellal (Ed. Barzakh, Alger, 2000 – Actes sud, 2002)

C’est un véritable coup de poing que l’on reçoit à la vision de ce film. Une découverte pour ceux qui n’ont suivi la décennie 90 qu’à travers les médias français et un terrible retour  dans le passé pour ceux qui l’ont vécue, de façon permanente ou intermittente. Ce film a été, idéalement pourrions-nous dire, co-scénarisé par Salem Brahimi et Arezki Mellal.

dans le passé pour ceux qui l’ont vécue, de façon permanente ou intermittente. Ce film a été, idéalement pourrions-nous dire, co-scénarisé par Salem Brahimi et Arezki Mellal.

Le roman nous replonge dans le passé et raconte l’histoire d’un couple de la fin des années 80 à la fin des années 90. Lui, c’est le souffre-douleur d’une mère despote qui veut absolument qu’il épouse la belle Yasmina, qui fera tout pour « l’épouser ». NourEddine finira par céder aux injonctions de la mère, tout en restant distant de sa nouvelle épouse.

Algérie, fin des années 80 : tourmente économique, revendications sociales et syndicales, ajustement structurel imposé par le FMI plongent l’Algérie dans un véritable marasme dont profitera avant tout le parti du FIS (Front Islamique du Salut) insidieusement autorisé par le clan au pouvoir.

C’est dans ce contexte social et économique que nous plonge Salem Brahimi dès le début du film.

Une des toutes premières scènes du film est d’ailleurs tournée dans le mythique siège du syndicat (unique) des travailleurs, l’UGTA. Salah, militant syndicaliste engagé, se bat en vain pour la sauvegarde du patrimoine industriel public. En toile de fond, l’occupation du terrain par les islamistes, portés par leur énorme succès aux élections communales (municipales) de 1989.

Salem Brahimi nous fait ressentir de façon magistrale la tension qui ne cesse de monter dans une Algérie prise dans une sorte de piège : « Barbus » qui s’emparent des espaces publics, peur de se montrer au moment de la prière du vendredi pour ceux qui ne fréquentent pas les mosquées, assassinats réguliers et horribles que nous fait découvrir la presse quand on n’en est pas témoin direct, …

Salem Brahimi nous fait ressentir de façon magistrale la tension qui ne cesse de monter dans une Algérie prise dans une sorte de piège : « Barbus » qui s’emparent des espaces publics, peur de se montrer au moment de la prière du vendredi pour ceux qui ne fréquentent pas les mosquées, assassinats réguliers et horribles que nous fait découvrir la presse quand on n’en est pas témoin direct, …

Yasmina et NourEddine (magnifiquement interprétés par Rachida Brakni et Amazigh Kateb) vivent cette tension au plus près, habitant dans ce que l’on appelle le triangle de la mort : une zone située à la lisière d’Alger et délimitée par 3 villes ou villages : Sidi Hamed (où ils habitent), Baraki et Rais. Nour-Eddine a toujours gardé une distance par rapport à Yasmina et le couple finit par se séparer, contraignant Yasmina à retourner vivre chez son père … islamiste. Celui-ci ne supportant pas l’esprit libre de sa fille la chasse de la maison avec son fils. Commencera alors pour NourEddine, qui l’apprendra bien plus tard, une longue et angoissante recherche pour retrouver son ex-femme et son fils à travers la Casbah d’Alger, alors aux mains des islamistes. Celui-ci parviendra après maintes difficultés à les retrouver et les ramener à la maison. La vie de famille reprend, par devoir envers ses enfants pour NourEddine et non par amour pour Yasmina. Une petite fille naitra de cette nouvelle union. La tension continue de monter dans une Algérie aux prises avec des groupes terroristes qui tuent aveuglément militaires, policiers, journalistes, intellectuels et même …. femmes, enfants et vieillards ! Jusqu’à ce que … mais ne dévoilons pas la fin du film.

Un film d’un grand réalisme qui nous fait vivre de façon remarquable la dure réalité des habitants de la région d’Alger tout au long de la décennie 90. Salem Brahimi a fait le choix  de rendre le personnage de NourEddine moins étranger et moins distant voire cynique que celui du roman, sans doute parce que le réalisme des images était suffisamment dur et saisissant pour ne pas mettre le spectateur encore plus mal à l’aise.

de rendre le personnage de NourEddine moins étranger et moins distant voire cynique que celui du roman, sans doute parce que le réalisme des images était suffisamment dur et saisissant pour ne pas mettre le spectateur encore plus mal à l’aise.

L’histoire mise en image par Salem Brahimi s’arrête en 1998 (rappelons que le roman de Arezki Mellal a été écrit en 2000) et ne traite donc pas des conséquences psychologiques sur la population algérienne. La réconciliation nationale, si elle a ramené la paix, n’a en revanche pas pansé les nombreuses plaies restées ouvertes. Le travail de mémoire reste à faire. Un autre roman reste à écrire et un autre film à réaliser.

Merwane Daouzli

wdali@free.fr

« L’INSOUMISE DE LA PORTE DE FLANDRES » de Fouad Laroui ( Julliard, 2017)

Ce court roman (130 pages) d’un auteur déjà confirmé pourrait être considéré comme une longue nouvelle, ce qui signifierait qu’il s’en tient à une « aventure » liée à un personnage principal, ici une jeune fille d’origine marocaine, Fatima, et d’un acolyte Fawzi , dans un décor unique décrit avec précision, ici un trajet plutôt qu’un lieu, entre un quartier particulier de Bruxelles et cette ville elle-même. Le quartier particulier n’est autre que Molenbeek , nom lourdement chargé d’évocations récentes et pour lequel on emploie le mot « quartier » au sens qu’il a pris notamment en région parisienne : il s’agit de lieux où se trouve regroupées des populations d’origine étrangère, souvent maghrébine, où les jeunes gens, souvent chômeurs, sont prédisposés à des actions violentes, difficilement réprimées par des interventions (musclées ?) de la police. Molenbeek est connu pour être le lieu d’origine de terroristes islamistes, et le roman de Fouad Laroui se situe dans une position intéressante par rapport à cette déplorable réputation, puisqu’à la fois il la confirme et la dément, le tout sans grand discours mais en racontant très simplement, et pourtant très subtilement « l’aventure » de la belle Fatima.

Ce court roman (130 pages) d’un auteur déjà confirmé pourrait être considéré comme une longue nouvelle, ce qui signifierait qu’il s’en tient à une « aventure » liée à un personnage principal, ici une jeune fille d’origine marocaine, Fatima, et d’un acolyte Fawzi , dans un décor unique décrit avec précision, ici un trajet plutôt qu’un lieu, entre un quartier particulier de Bruxelles et cette ville elle-même. Le quartier particulier n’est autre que Molenbeek , nom lourdement chargé d’évocations récentes et pour lequel on emploie le mot « quartier » au sens qu’il a pris notamment en région parisienne : il s’agit de lieux où se trouve regroupées des populations d’origine étrangère, souvent maghrébine, où les jeunes gens, souvent chômeurs, sont prédisposés à des actions violentes, difficilement réprimées par des interventions (musclées ?) de la police. Molenbeek est connu pour être le lieu d’origine de terroristes islamistes, et le roman de Fouad Laroui se situe dans une position intéressante par rapport à cette déplorable réputation, puisqu’à la fois il la confirme et la dément, le tout sans grand discours mais en racontant très simplement, et pourtant très subtilement « l’aventure » de la belle Fatima.

Pourquoi peut-on dire qu’il confirme, selon des apparences en un sens irréfutables, la réputation de terrorisme de ce quartier : parce qu’à la fin de cette brève histoire il y a un meurtre, commis sur la personne d’un Belge par Fawzi, jeune homme « typé aux cheveux noirs » et Marocain de Molenbeek. Et parce que ce meurtrier, éperdu, rendu demi-dément par son acte, ne trouve rien de mieux à faire devant la foule ameutée autour de lui que de crier « Allahou Akbar ! » Il voudrait donner à son meurtre toutes les apparences d’un crime terroriste qu’il ne s’y prendrait autrement !

Et pourtant le bref récit des faits auxquels Fouad Laroui s’est livré auparavant dément tout à fait cette interprétation, montrant qu’il s’agit d’un acte complétement individuel, ni préparé ni prémédité et encore moins commandité par qui que ce soit. Fawzi est un parfait crétin certes nourri par une conception de la femme aussi lamentablement réactionnaire que celle des islamistes les plus bornés mais qui n’a même pas eu besoin d‘entendre leurs discours pour en être porteur : il l’a trouvé en lui de manière atavique, viscérale, qu’on pourrait croire caricaturale mais dont Fouad Laroui montre que malheureusement elle ne l’est pas. Pourtant, si l’on est tenté d’employer ce mot « caricatural », c’est parce que jusqu’au meurtre exclusivement, le portrait qu’il nous fait de Fawzi est résolument comique voire tordant et le moins qu’on puisse dire est qu’il ne le ménage pas : ce n’est pas le genre de cet auteur que de vouloir sauver à toute force son personnage en lui trouvant des circonstances atténuantes (libre à nous de le faire si nous sommes de « belles âmes » porteuses d’une propension à pardonner ! ). Faisant de son personnage une sorte de pantin grotesque, Fouad Laroui du même coup prépare habilement la « chute » de son histoire, c’est-à-dire son brutal dénouement. Il y a évidemment un très fort contraste entre les effarements variés de cet idiot de Fawzi au fil de ses horrifiques découvertes (toutes les abominations de l’indécence occidentale, sa dulcinée travaillant dans un sex shop naguère connu sous le nom de peep show !) et les coups de couteau qui vont trancher la vie du malheureux Johnny, tout à fait belge malgré ce prénom d’emprunt et patron du sex shop.

Fouad Laroui ne s’attarde nullement sur le crime et sa victime, car tel n’est pas son propos et de toute façon, on a déjà eu le temps de comprendre ce qu’il en pensait. Il est vraisemblable que pendant ce court moment, le lecteur n’aura plus du tout envie de rire, mais de façon inattendue, l’auteur l’embarque dans une autre direction… qui certes n’est pas burlesque comme l’était l’évocation de Fawzi, néanmoins empreinte d’un humour appréciable par les lecteurs avertis et même les autres. De quoi s’agit-il donc dans cet avant-dernier chapitre intitulé « Fawzi expliqué par les experts » ? Eh ! bien, comme le titre l’indique, il nous est donné d’assister à un vrai débat supposé se passer à Bruxelles entre de vrais experts (vrais signifiant qu’ils existent vraiment dans la réalité, Olivier Roy, Gilles Kepel, Rachid Benzine, Pierre-Jean Luizard). Ce genre de débat est suffisamment fréquent pour qu’on ait le sentiment de le reconnaître après l’avoir déjà vu à la télévision. Ici encore, l’art de Fouad Laroui fait merveille dans la caractérisation de ses quatre personnages, chacun commentant « l’attaque du sex shop par l’Etat islamiste » ( !) en fonction de sa propre théorie élaborée de longue date et peaufinée au fil des attentats terroristes. Tout cela est à la fois très amusant et instructif, car il est clair que ces gens-là connaissent leur sujet—le leur justement et pas forcément celui dont ils ont à disserter. Néanmoins ils dissertent, puisqu’ils sont là pour ça !

Fouad Laroui ne s’attarde nullement sur le crime et sa victime, car tel n’est pas son propos et de toute façon, on a déjà eu le temps de comprendre ce qu’il en pensait. Il est vraisemblable que pendant ce court moment, le lecteur n’aura plus du tout envie de rire, mais de façon inattendue, l’auteur l’embarque dans une autre direction… qui certes n’est pas burlesque comme l’était l’évocation de Fawzi, néanmoins empreinte d’un humour appréciable par les lecteurs avertis et même les autres. De quoi s’agit-il donc dans cet avant-dernier chapitre intitulé « Fawzi expliqué par les experts » ? Eh ! bien, comme le titre l’indique, il nous est donné d’assister à un vrai débat supposé se passer à Bruxelles entre de vrais experts (vrais signifiant qu’ils existent vraiment dans la réalité, Olivier Roy, Gilles Kepel, Rachid Benzine, Pierre-Jean Luizard). Ce genre de débat est suffisamment fréquent pour qu’on ait le sentiment de le reconnaître après l’avoir déjà vu à la télévision. Ici encore, l’art de Fouad Laroui fait merveille dans la caractérisation de ses quatre personnages, chacun commentant « l’attaque du sex shop par l’Etat islamiste » ( !) en fonction de sa propre théorie élaborée de longue date et peaufinée au fil des attentats terroristes. Tout cela est à la fois très amusant et instructif, car il est clair que ces gens-là connaissent leur sujet—le leur justement et pas forcément celui dont ils ont à disserter. Néanmoins ils dissertent, puisqu’ils sont là pour ça !

Ce débat n’est pourtant pas le dernier mot de la nouvelle ou du roman qui est réservé à Fatima car elle le mérite bien. Et ce dernier mot a l’avantage de nous ramener à une certaine euphorie dont on devine la teneur à lire le titre du chapitre final : « Etre soi ». Dans le très bref roman de formation que comporte L’Insoumise de la Porte de Flandre, on a vu Fatima angoissée à la recherche d’elle-même et se livrant en ce sens à des efforts parfois maladroits —mais comment aurait-il pu en être autrement, tant il est vrai qu’elle n’a d’autre choix que d’agir dans la solitude et la clandestinité. Si l’on veut bien passer la mort de Johnny au compte des profits et pertes, comme Fouad Laroui le fait allégrement —ce qui nous confirme dans l’idée que ce supposé roman est plutôt un « conte de notre temps »—, c’est une histoire qui finit bien : sa nouvelle vie peut commencer, nous est-il dit de Fatima. Et en cela encore, nous ressentons qu’il s’agit bien d’un conte de notre temps, celui où l’émancipation féminine avance à grands pas, en dépit des réactions forcenées et des dégâts collatéraux qu’elles entraînent.

Denise Brahimi

« HIZIYA PRINCESSE D’AMOUR DES ZIBANS » de Lazhari Labter (Alger éditions El Ibriz, 2017)

Saluons la belle couverture de ce livre, une photo de 1905 représentant une

«femme des Ouled Naïl », ce qui pourrait donc être un portrait sinon d’Hiziya elle-même,  tout au moins de l’une de ses descendantes immédiates. En effet cette jeune personne légendaire mais au moins un peu réelle serait née en 1855 et morte en 1878, à l’âge de 23 ans. Cette dernière mention montre d’emblée qu’il s’agit d’une histoire tragique et que la manière littéraire la mieux adaptée pour en parler est ou serait l’élégie, genre poétique qui exprime le chagrin et le deuil, faisant en même temps l’éloge de l’être cher désormais disparu.

tout au moins de l’une de ses descendantes immédiates. En effet cette jeune personne légendaire mais au moins un peu réelle serait née en 1855 et morte en 1878, à l’âge de 23 ans. Cette dernière mention montre d’emblée qu’il s’agit d’une histoire tragique et que la manière littéraire la mieux adaptée pour en parler est ou serait l’élégie, genre poétique qui exprime le chagrin et le deuil, faisant en même temps l’éloge de l’être cher désormais disparu.

Pourtant ce n’est pas dans cette catégorie que Lazhari Labter range le livre qu’il vient de consacrer à la belle dont il a fait sa « princesse d’amour », mais dans la catégorie beaucoup plus moderne et plus vaste du roman —et nous avons là son premier livre du genre romanesque alors qu’il est déjà l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. De fait, toute la première partie de celui-ci—ou plutôt le livre lui-même en deux parties —se présente comme un récit en prose, si poétiques que soient les deux sous-titres : « Vivre d’aimer » et « Aimer à en mourir ». Ce récit en prose a été composé, nous dit son auteur, 139 ans après la mort d’Hizya, alors que celle-ci avait été immédiatement suivie, en cette même année 1878, par l’écriture d’un poème de Mohamed Benguitoun, qui garde à nos yeux le privilège de l’avoir célébrée pour la première fois. Cependant, après la partie « roman », le livre comporte un deuxième ensemble tout aussi abondant que l’auteur appelle « annexes », où l’on trouve un mélange de textes poétiques écrits en arabe et de leur traduction.

Chronologiquement, les textes de la deuxième partie ont été écrits avant le roman de Lazhari Labter, qui apparaît comme une sorte de nouvelle et peut-être ultime version de cette belle histoire d’amour et de mort, pour reprendre une expression employée à propos de Tristan et Iseult , la célèbre légende celtique du 12e siècle. Ce qui nous est donné à lire est le récit d’un voyage, au sens propre et dans l’espace, celui qu’accomplit la caravane d’Hiziya entre le sud-est de Sétif (au nord) jusqu’à l’oasis (au sud) où elle est née au sud-Ouest de Biskra. Ces régions ne sont pas étrangères à l’auteur, qui est lui-même originaire de Laghouat L’itinéraire de la caravane comporte huit étapes, auxquelles correspondent les huit chapitres du livre, que l’on peut suivre grâce à une carte dressée par l’auteur. Mais c’est aussi un voyage au sens figuré puisque c’est celui qui conduit Hiziya du plein épanouissement de sa vie amoureuse à une mort cruelle par l’exténuation rapide de ses forces causée un empoisonnement. Ce dernier est l’acte vengeur d’un amoureux éconduit, qui n’a pas supporté que la jeune fille (et son père à la suite) lui préfèrent S’ayyad, merveilleux amant dont elle est passionnément éprise.

Le bref roman écrit par Lazhari Labter ne comporte pas d’autre action que la vie amoureuse intense des deux amants, mêlée aux épisodes du voyage. Ceux-ci permettent une description de la vie nomade lorsque la caravane chamelière est en déplacement, par l’effet de ce qu’on appelle (à propos des moutons) une transhumance saisonnière qui permet aux bêtes et même aux hommes de trouver leur survie pendant l’été en remontant vers le nord.

Le bref roman écrit par Lazhari Labter ne comporte pas d’autre action que la vie amoureuse intense des deux amants, mêlée aux épisodes du voyage. Ceux-ci permettent une description de la vie nomade lorsque la caravane chamelière est en déplacement, par l’effet de ce qu’on appelle (à propos des moutons) une transhumance saisonnière qui permet aux bêtes et même aux hommes de trouver leur survie pendant l’été en remontant vers le nord.

Les jours sont consacrés à la marche mais les nuits aux joies de l’amour. Celui de S’ayyad et d’Hiziya est d’une sensualité sans réserve, son évocation très directe, très attachée aux détails physiques, constitue un roman érotique dont l’auteur ni les lecteurs ne se lassent, le talent littéraire du premier lui permettant de renouveler à chaque nouveau chapitre cet hymne en hommage à la sexualité amoureuse ; car l’originalité et ce qu’on pourrait appeler la plénitude de cette histoire viennent justement de ce qu’il y a les deux à la fois, intimement mêlés, l’amour-passion et les plaisirs de la sexualité la plus accomplie.

Le roman qui nous est conté se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais il est évidemment très proche d’une tradition antérieure, poétique celle-là, qui remonte fort loin dans le temps jusqu’à la période préislamique connue pour ses « poèmes suspendus » ou mou’allaqât. D’ailleurs il nous est dit dans un chapitre du livre qu’Hiziya, femme d’une grande intelligence et cultivée, jouait « aussi bien de ses charmes que des rythmes et rimes de la belle poésie arabe héritée des Moua’llaqat de la Djahilia, l’époque anté-islamique ».

Faut-il voir une sorte de fil continu reliant toutes les émergences de ce thème de l’amour brûlant voire de l’amour fou (on pense évidemment à Leïla et Majnoun) qui court à travers des siècles de poésie arabe jusqu’à ressurgir, en dépit de la colonisation et de tant d’avatars historiques, dans l’histoire de Hiziya et S’ayyad ?

S’agissant de cette dernière histoire, Lazhari Labter a fait un travail de recherche qui occupe toute la seconde partie de son livre et qui ravira les lecteurs de poésie bilingue franco-arabe car la plupart des textes y sont présentés dans les deux langues. Le point de départ de cette série est le poème écrit en 1878 par Mohammed Benguitoun, originaire de la même oasis qu’Hiziya, Sidi Khaled, à 80 Kilomètres de Biskra. Il est émouvant de penser qu’il tentait par là de consoler S’ayyad éperdu de douleur à la mort d’Hiziya ; en tout cas, son poème fut recueilli et traduit en 1899 en dialecte maghrébin. Et ce n’était que le début de son intégration dans la tradition poétique arabe.

Tous les retours sur cette légende qu’on trouve au long du 20e siècle, s’inscrivent dans la poésie amoureuse des Arabes mais aussi dans les récits de voyage en caravane à travers le désert. Il y a ainsi plusieurs voies d’accès à ce livre, et Lazhari Labter a rempli le tour de force de garder à la légende sa très belle qualité poétique alors qu’il en a fait un roman, genre plus accessible que le poème au lecteur contemporain.

Denise Brahimi

« AU DETROIT D’AVERROES » de Driss Ksikès , (éditions Le Fennec, Casablanca, 2017)

Il n’est pas très certain que ce livre soit un roman mais il n’est pas non plus l’équivalent littéraire de ce qu’on appelle un biopic, pour désigner un film biographique consacré à un personnage qui a réellement existé en s’autorisant les moyens de la fiction.

Pourquoi est-il difficile de parler d’un roman à propos de ce livre ? Il n’y a pas à proprement parler une action, même si l’on peut penser qu’elle consiste ou consisterait à évoquer un personnage contemporain, Adib, professeur de philosophie dans un lycée à Casablanca et accessoirement journaliste de radio, jusqu’à ce qu’on lui demande de cesser cette activité parce qu’elle suscite trop de réactions négatives chez les auditeurs. On ne sait à peu près rien d’Adib à part les activités professionnelles qui viennent d’être évoquées, mais son trait principal, raison pour laquelle il a été inventé par l’auteur du roman, est sa grande passion pour un homme qui a vécu plus de huit siècles avant lui (1126-1198), grand philosophe, intellectuel et penseur du 12e siècle qu’on est toujours obligé de désigner sous ses deux noms sous peine de le rendre méconnaissable, puisqu’il s’agit de celui qui s’appelle à la fois Averroès et Ibn Rochd. On a déjà compris que toute l’ambiguïté, c’est le cas de le dire, de ce personnage certainement fascinant, est en rapport avec ces deux noms, dont l’un est arabe et l’autre latinisé, avec toute la liberté qu’on s’accordait à l’époque pour opérer ce genre de transcription. Pour signifier d’une manière tout à fait simple et factuelle la double appartenance de ce personnage, il suffirait de rappeler qu’il est d’une part né en Andalousie, à Cordoue et d’autre part mort à Marrakech.

Pourquoi est-il difficile de parler d’un roman à propos de ce livre ? Il n’y a pas à proprement parler une action, même si l’on peut penser qu’elle consiste ou consisterait à évoquer un personnage contemporain, Adib, professeur de philosophie dans un lycée à Casablanca et accessoirement journaliste de radio, jusqu’à ce qu’on lui demande de cesser cette activité parce qu’elle suscite trop de réactions négatives chez les auditeurs. On ne sait à peu près rien d’Adib à part les activités professionnelles qui viennent d’être évoquées, mais son trait principal, raison pour laquelle il a été inventé par l’auteur du roman, est sa grande passion pour un homme qui a vécu plus de huit siècles avant lui (1126-1198), grand philosophe, intellectuel et penseur du 12e siècle qu’on est toujours obligé de désigner sous ses deux noms sous peine de le rendre méconnaissable, puisqu’il s’agit de celui qui s’appelle à la fois Averroès et Ibn Rochd. On a déjà compris que toute l’ambiguïté, c’est le cas de le dire, de ce personnage certainement fascinant, est en rapport avec ces deux noms, dont l’un est arabe et l’autre latinisé, avec toute la liberté qu’on s’accordait à l’époque pour opérer ce genre de transcription. Pour signifier d’une manière tout à fait simple et factuelle la double appartenance de ce personnage, il suffirait de rappeler qu’il est d’une part né en Andalousie, à Cordoue et d’autre part mort à Marrakech.

S’il fallait tenter de résumer ou de dégager du livre une sorte de ligne narrative, on serait amener à y voir le récit d’un échec, celui que vit Adib dans sa tentative pour faire connaître le grand philosophe (de plus théologien, juriste et médecin) à ses contemporains et pour les persuader que notre époque a le plus grand besoin de lui. Globalement et pour cette raison, il se dégage du livre une sorte de tristesse, liée au sentiment d’une  impossibilité. Comme le dit l’auteur du livre, entre deux rives, deux langues, deux temps, il existe une faille impossible à combler—même si elle n’est pas plus large que ce détroit de Gibraltar qui sépare le Maroc de l’Espagne, et qui a failli mais seulement failli, s’appeler le détroit d’Averroès. Sans doute faut-il y voir une variation sur le mot « faille » ou « faillir », tout à fait conforme à l’esprit du livre : Driss Ksikès en effet a imaginé un autre personnage proche d’Adib pour en faire l’un de ses narrateurs, et lui attribuer la profession de traducteur, au sens le plus large et le plus profond du terme, désignant le passeur entre deux cultures dont l’essence s’exprime à travers les langues qu’elles emploient.

impossibilité. Comme le dit l’auteur du livre, entre deux rives, deux langues, deux temps, il existe une faille impossible à combler—même si elle n’est pas plus large que ce détroit de Gibraltar qui sépare le Maroc de l’Espagne, et qui a failli mais seulement failli, s’appeler le détroit d’Averroès. Sans doute faut-il y voir une variation sur le mot « faille » ou « faillir », tout à fait conforme à l’esprit du livre : Driss Ksikès en effet a imaginé un autre personnage proche d’Adib pour en faire l’un de ses narrateurs, et lui attribuer la profession de traducteur, au sens le plus large et le plus profond du terme, désignant le passeur entre deux cultures dont l’essence s’exprime à travers les langues qu’elles emploient.

Le personnage du traducteur évolue d’ailleurs, et il explique à la fin du livre qu’il s’est éloigné de plus en plus des problèmes techniques et linguistiques posés par l’œuvre d’Averroès. En fait il reprend ce qu’Adib lui-même s’était donné pour tâche et devient son successeur, voire son héritier spirituel au terme (peut-être provisoire) d’une chaîne de transmission dont l’ensemble du livre évoque certains maillons à travers les huit siècles écoulés depuis la mort d’Averroès (en 1198 à Marrakech).

Cette chaîne de transmission pourrait bien être le véritable sujet du livre, dans la mesure où elle montre et démontre ce qui en était le point de départ, l’impossibilité de définir clairement la place du penseur dans l’histoire des idées philosophiques entre le 11e et le 20e siècle. Le retour en arrière jusqu’au 11e siècle s’explique par le fait que l’œuvre d’Averroès peut être considérée comme une réponse à celle de Al-Ghazali mais en réalité c’est beaucoup plus loin qu’Averroès remonte pour trouver les fondements de sa propre pensée, puisqu’il va les chercher chez le penseur grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, lui-même disciple de Platon.

Driss Ksikès s’interroge sur le très long silence dont l’œuvre d’Averroès a été victime et qui est manifestement liée à une défiance à son égard, ce qu’il appelle tout simplement de la peur, reprenant avec humour une formule connue sous la forme d’une question : « Qui a peur d’Averroès ? » Ce serait très injuste de dire qu’il n’y répond pas lui-même car il le fait, mais pas de manière catégorique, brutale et réductrice. Averroès est un philosophe, c’est-à-dire qu’il est de ceux qui au lieu de fournir des solutions claires et définitives, ont plutôt pour fonction de communiquer aux autres leur « intranquillité ». Or il est bien clair que le besoin dominant (celui qu’Adib, par exemple, lit dans le regard de ses élèves) est « ce besoin atavique, ancré, de sécurité, de certitudes, de règles anciennes, immuables, à reproduire ».

On trouve dans le roman de Driss Ksikès des analyses subtiles de l’attitude nécessairement double, ou dédoublée, du grand philosophe médiéval, qui pour cette raison a subi nombre de critiques. Elles concernent d’une part son attitude à l’égard du pouvoir, auprès duquel il a trouvé appui et protection, circonstance certes favorable à la recherche, mais limitant sans doute, forcément ( ?) sa liberté de parole. Et d’autre part, ne peut-on dire que l’impossibilité d’être compris à la fois par le peuple et par l’élite cultivée l’a amené à employer une sorte de double langage, sans que l’expression doive être entendue (ou pas nécessairement ?) comme une marque d’hypocrisie et de duplicité.

Cependant le charme du livre car il en a, vient de ce qu’on n’y trouve jamais des débats d’idées longuement exposés et si par hasard ils le sont, par exemple à propos d’un colloque dont il est question au début du livre, c’est plutôt sur un mode légèrement satirique et plaisant. Manifestement le goût du dialogue prend chez Driss Ksikès une forme vivante, par exemple lorsqu’il reproduit pour le plaisir du lecteur une conversation entre deux joueurs d’échecs qui pourrait à elle seule justifier le terme de roman, car c‘est bien de ce style-là qu’il s’agit. Ce qui n’empêche pas qu’à d’autres moments et dans un tout autre style, il analyse avec nuance et soin la position de l’Argentin Borgès à l’égard d’Averroès. On pense évidemment à Tahar ben Jelloun : ce mélange d’éléments populaires et de raffinement culturel serait-il le propre des écrivains marocains ?

Denise Brahimi

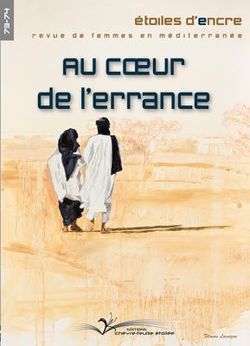

« AU COEUR DE L’ERRANCE », « Etoiles d’encre » revue des femmes en Méditerranée, N° 73-74, (éditions Chèvre-feuille étoilée, Montpellier, 2018).

Ce numéro de revue hors série est un collectif auquel ont contribué une cinquantaine d’écrivains et d’écrivaines dont on ne saurait faire la liste ici, mais on la trouvera au complet à la quatrième de couverture ainsi que la liste des pays (11) auxquels ils et elles appartiennent. On bénéficie de plus, pour apprécier cette remarquable entreprise, des œuvres généreusement offertes par plusieurs (8) artistes, calligraphe, peintres, graphistes…

Ce numéro de revue, dont le produit des ventes est destiné à SOS Méditerranée, mérite doublement son titre, car si l’errance est son sujet, puisqu’il est consacré aux migrants, qui dans la Méditerranée actuelle sont les victimes du drame le plus urgent, le deuxième trait sur lequel cette publication est fondée est le refus d’occulter l’émotion qu’ils suscitent chez tout être pourvu de sensibilité.

Ce numéro de revue, dont le produit des ventes est destiné à SOS Méditerranée, mérite doublement son titre, car si l’errance est son sujet, puisqu’il est consacré aux migrants, qui dans la Méditerranée actuelle sont les victimes du drame le plus urgent, le deuxième trait sur lequel cette publication est fondée est le refus d’occulter l’émotion qu’ils suscitent chez tout être pourvu de sensibilité.

Du cœur, oui, les participants en font preuve et ce n’est pas de mélodrame qu’il s’agit. Pas non plus ou pas seulement de sentiment car l’urgence ne peut se lire autrement que comme un appel à l’action. Tel est d’ailleurs d’une manière générale l’esprit de la revue « Etoiles d’encre », créée à la fin des années 1990 en France et en Algérie, pays qui sortait tout juste de la terrible décennie noire dont les femmes n’avaient pas été les moindres victimes. Georges Morin, Président de l’Association Coup de Soleil, revient dans sa Préface sur l’histoire de cette migration qui est ou devrait être un véritable défi pour notre époque et en particulier pour les gouvernements supposés démocratiques.

Dans la petite vingtaine de « termes spécifiques » dont on peut trouver la liste à la fin de la revue, mis à part ceux qui désignent des organismes nouvellement créés pour faire face ( ?) au problème des migrants, les autres sont tous un commentaire, poignant si l’on sait lire à travers les lignes, de cette définition qui se suffit à elle-même dans son abrupte simplicité : qu’est-ce qu’un réfugié ? C’est toute personne « qui a quitté son pays ou sa région parce qu’elle était en danger ». On peut évidemment compléter, ce qui est parfois nécessaire, mais en fait tout est dit, et en particulier le fait qu’il n’y a guère de sens à prétendre distinguer entre les causes politiques et les causes économiques de la migration.

On trouve aussi dans cette liste la définition du mot « sans papiers » qui en un sens est tout à fait attendue et ne pourrait sans doute se dire autrement mais qui n’en laisse pas moins perplexe et forcément inquiet : un « sans papiers » est une personne « qui ne possède pas de titre de séjour définitif et ne peut donc avoir droit à un logement ou un travail ». On comprend bien que ce « donc » n’est pas repris à leur compte par les auteurs de la revue mais qu’il est dans la logique même de la loi ou décret comportant cette définition. Sachant que les définitions sont nécessaires et qu’en particulier elles fondent le droit, on ne s’en demande pas moins en vertu de quelle logique un « sans papier » n’aurait pas le besoin vital de se loger et de gagner au moins un peu d’argent pour parer à ses besoins élémentaires. Question laissée sans réponse. Peut-être est-ce là ce qu’on appelle d’une belle expression un « vide juridique », dans lequel bien malgré eux les malheureux migrants seraient tombés.

Au delà des problèmes auxquels il faut évidemment trouver des solutions immédiates, même vouées à n’être que provisoires, la réflexion sur la vie des migrants là où ils sont tant bien que mal accueillis conduit à des apories troublantes et à des problèmes qu’on pourrait dire philosophiques s’ils n’étaient en même temps terriblement concrets. L’une des participantes au recueil s’interroge sur la nécessité de ce qui devrait être des « lieux de vie » pour les migrants—et sur ce qui les rend absolument indispensables—au vu de ce qui s’est passé par exemple dans la Jungle de Calais. Les migrants avaient réussi à y créer un « brouillon de ville » que le passage des pelleteuses a finalement détruit, y compris les trois écoles que les migrants avaient réussi à construire. Et ce au prétexte que de toute façon, « ce n’était pas une vie ». A quoi l’auteure de l’article objecte que de toute façon, c’en était tout de même une et que dans d’autres lieux aujourd’hui, « même pour affirmer qu’elle n’est pas vivable(…) il faut reconnaître qu’elle est absolument vécue, jour après jour, en première personne. C’est une vie. Ceux dont c’est aujourd’hui la vie n’en ont pas d’autre ».

Pour ce qui est des migrants eux-mêmes, les plus démunis y compris intellectuellement, en arrivent à poser à leur propre égard des questions tout à fait semblables, d’où ressort une interrogation sur ce qu’il en est de la vie en général et de leur vie en particulier. C’est ce qui ressort du témoignage de ceux qui les ont côtoyés et se sont faits leurs interprètes. L’un des articles donne ainsi à entendre ces propos d’un migrant : « On n’est plus vraiment vivant (…) Je ne suis pas malheureux aujourd’hui, regarde-moi, mais je suis un mort vivant ».

Il s’ensuit que parmi les illustrations d’artistes, les plus éloquentes si l’on peut dire paradoxalement les choses ainsi, sont justement celles qui « ne parlent pas », ce qui veut dire qu’elles ne comportent aucun élément humain, directement signifiant. Il en est ainsi pour deux représentations de la mer et des vagues, de 2017, sans titre sur « papier cellulose de mûrier et pigment ». Rien d’autre que des vagues qui semblent sans fin ou des rochers sur lesquels elles viennent se fracasser. Les migrants devraient nous obliger à sortir de nous-mêmes et de nos discours pré-pensés. A sortir de notre quiétude parce qu’inquiets pour eux mais aussi pour nous-mêmes.

Denise Brahimi

Les auteurs: Patrick CHAMOISEAU, Leïla SLIMANI, Loïc BARRIERE, Eric-Emmanuel SCHMITT, Laurent GAUDE, Jean-Paul MARI, Abdellatif LAABI, Erri DE LUCA, Mahi BINEBINE, Maïssa BEY, Magyd CHERFI, Intagrist El ANSARI, IDOUMOU, Yahia BELASKRI, Laurence VILAINE, Bios DIALLO, Maï-do HAMISULTANE, Ahmed TIAB, Claire ARNOT, Makenzy ORCEL, Akram BELKAID, Michel CANESI, Jamil RAHMANI, Nadjib STAMBOULI, Marielle MACE, Liliane GABEL, BEYROUK, Abdelkader DJEMAI, Valérie ZENATTI, Mina NAMOUS, Alain DAMASIO, Ali BECHEUR, Karim MISKE, Akli TADJER, Anouar BENMALEK, Henri-Michel BOCCARA, Samira NEGROUCHE, Nourdine BARA, Sabine PEGLION, Amine KHAN, Amir HASSAN, Ahmed BENMAHMOUD, Cécile OUMHANI, Arno BERTINA, Moha SOUAG, Lila LAKEHAL, Latifa TAYAH, Michèle BAYAR, Lamia BERRADA-BERCA, Karim AMELLAL, Clara DELANGE, Rose-Marie NAIME, Halima HAMDANE, Ja’mi PARDEL. Georges MORIN, président de Coup de Soleil, a écrit la préface.

Titouan LAMAZOU a offert pour la couverture cette huile intitulée « Retrouvailles » réalisée en 2014 au Camp de réfugiés d’Intikane au Niger. D’autres artistes ont offert leurs oeuvres : Mahi BENEBINE, AUREL, Brahim KARIM, Catherine ROSSI, Danièle MAFFRAY dite Froun, Jean-Michel LETELLIER, Miki NAKAMURA, DJEF, Natacha KOTLAREVSKY, avec des photos de Jean-Louis MALROUX et de SOS MEDITERRANEE.

Ce livre peut être commandé sur le site de Chèvrefeuille étoilée, pour 19€: un beau livre et une action utile, à mettre à l’actif de nos ami-e-s de Coup de Soleil en Languedoc, au bénéfice d’une grande cause humanitaire.(MW)

- Jeudi 10 mai 20h, Spectacle de théâtre musical participatif « Français du Futur » d’Abdelwaheb SEFSAF au Théâtre de la Croix Rousse de Lyon.

- Samedi 12 mai 20h, Spectacle de théâtre musical participatif « Français du Futur » d’Abdelwaheb SEFSAF au Théâtre de la Renaissance.

- Lundi 14 mai 18h30, Conférence organisée par le FORSEM avec Chadia ARAB, auteure du livre « Dames de Fraises, doigts de fées » sur les travailleuses agricoles marocaines en Espagne. Voir notre Lettre #20

- Mercredi 23 mai 20h au Cinéma Le Navire d’Aubenas, film « Vent du Nord », à cheval sur Tunisie et France de Walid Mattar, en présence du réalisateur et de l’auteur de la musique du film, Malek Saied.

- Mercredi 23 mai, jeudi 24 mai, vendredi 25 mai, intervention dans 5 établissements scolaires de notre région sur « Mémoires croisées de la Guerre d’Algérie », notre association étant en partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants.