Lettre culturelle franco-maghrébine #56

ÉDITO

Dernier numéro avant les vacances : en fait il n’y aura qu’un mois où vous serez privés de La Lettre, dont la publication passera du 1er juillet au 1er septembre. Dans la perspective des vacances et grâce à la réouverture des cinémas, nous parlons ce mois-ci de plusieurs films mais ce n’est pas aux dépens des livres , qui pourraient faire partie de vos lectures d’été.

Côté livres, nous vous proposons un roman d’Akli Tadjer, un rappel bref mais impressionnant de Jean-Philippe Ould Aoudia concernant la Guerre d’Algérie, un ouvrage historique très important qui revient sur le débarquement des Alliés en Afrique du Nord les 8-10 novembre 1942, et un très joli livre néanmoins très sérieux de Martine Mathieu-Job intitulé Mon cher Albert, Lettre à Camus.

Côté films, nous avons retenu deux documents, qui n’ont rien à voir avec les documentaires à l’ancienne, 143 Rue du désert de Hassen Ferhani et Les Visages de la victoire de Lyèce Boukhitine , sans parler de quelques autres, dont vous apprécierez l’intérêt. Nous revenons aussi sur le film Des Hommes de Lucas Belvaux (adapté du roman de Laurent Mauvignier) qui a été présenté en salle à Lyon par Coup de soleil. Cette abondance est la preuve que nous avons enfin renoué avec les plaisirs du cinéma !

Denise Brahimi

« D’AMOUR ET DE GUERRE » par Akli Tadjer, roman, éditions Les Escales, mars 2021

Ce roman donne l’impression qu’on est conduit d’une main sûre, à travers des péripéties nombreuses mais d’autant plus faciles à suivre qu’elles sont présentées dans un ordre chronologique linéaire, ponctué par quelques dates au cours des 4 ou 5 ans que dure l’action, c’est-à-dire le temps de la Deuxième guerre mondiale.

« D’amour et de guerre » est loin d’être une œuvre de débutant : Akli Tadjer a déjà une bonne douzaine de livres derrière lui dont la plupart ont connu un succès populaire et l’on peut déjà prédire que celui-ci plaira lui aussi à un vaste public. Rien que son titre est révélateur : il s’agit d’associer une histoire d’amour, au sens personnel du mot, à un épisode de la grande Histoire, collective voire mondiale. S’agissant de la guerre provoquée par Hitler et qui a commencé en 1939, même en Kabylie où vit alors le jeune Adam Aït Amar, on pensera peut-être à un roman comme La Bicyclette bleue de Régine Deforges, (1981) qui elle-même, dit-on, a repris un modèle prestigieux, celui D’autant en emporte le vent (1939). Cependant le roman d’Akli Tadjer est plus sombre et plus dénonciateur que ces deux-là. Le jeune héros Adam, ses compagnons kabyles et indirectement celle qu’il aime la belle Zina, sont doublement victimes, non seulement d’une guerre qui ne les concerne en aucune façon alors qu’elle les frappe cruellement, mais de la situation d’ensemble dont l’implication forcée dans la guerre n’est qu’un avatar. Ils sont des colonisés dans une Algérie qui est alors dite française, où les Français imposent leur loi sans ménagement, le relais par les caïds locaux n’étant pas la moindre des humiliations.

« D’amour et de guerre » est loin d’être une œuvre de débutant : Akli Tadjer a déjà une bonne douzaine de livres derrière lui dont la plupart ont connu un succès populaire et l’on peut déjà prédire que celui-ci plaira lui aussi à un vaste public. Rien que son titre est révélateur : il s’agit d’associer une histoire d’amour, au sens personnel du mot, à un épisode de la grande Histoire, collective voire mondiale. S’agissant de la guerre provoquée par Hitler et qui a commencé en 1939, même en Kabylie où vit alors le jeune Adam Aït Amar, on pensera peut-être à un roman comme La Bicyclette bleue de Régine Deforges, (1981) qui elle-même, dit-on, a repris un modèle prestigieux, celui D’autant en emporte le vent (1939). Cependant le roman d’Akli Tadjer est plus sombre et plus dénonciateur que ces deux-là. Le jeune héros Adam, ses compagnons kabyles et indirectement celle qu’il aime la belle Zina, sont doublement victimes, non seulement d’une guerre qui ne les concerne en aucune façon alors qu’elle les frappe cruellement, mais de la situation d’ensemble dont l’implication forcée dans la guerre n’est qu’un avatar. Ils sont des colonisés dans une Algérie qui est alors dite française, où les Français imposent leur loi sans ménagement, le relais par les caïds locaux n’étant pas la moindre des humiliations.

La situation particulière de ces soldats engagés malgré eux dans l’armée française fait qu’ils sont encore plus exposés que les autres aux horreurs de la guerre, notamment quand ils deviennent prisonniers des Nazis en 1940, après la débâcle de l’armée à laquelle ils sont supposés appartenir, en tant que supplétifs coloniaux. Chacun a ici à l’esprit le film « Indigènes » de Rachid Boucharef paru en 2006 et entièrement fondé sur cette situation. Mais  le roman d’Akli Tadjer est beaucoup plus catégorique dans le portrait qu’il fait du soldat-malgré-lui en la personne d’Adam, dont l’anti-colonialisme est sans réserve—raison pour laquelle il a d’ailleurs tenté de déserter sans y parvenir. Et il n’est pas sûr que cela aurait amélioré sa situation ni évité les drames à venir. La défaite lamentable de l’armée française n’a pas de quoi le faire changer d’avis, et pour en venir sans attendre à la fin de la guerre, lorsqu’il retourne dans son village kabyle, c’est pour constater que rien n’a changé en 5 ans et que l’implacable hiérarchie coloniale est toujours en place de la même façon. D’ailleurs, au moment de la libération de la France par les Alliés et alors qu’il se trouve justement en Normandie où a eu lieu le débarquement des troupes alliées, il est incapable de se mêler à la liesse populaire de la population française dont il sait bien qu’il ne fait pas partie.

le roman d’Akli Tadjer est beaucoup plus catégorique dans le portrait qu’il fait du soldat-malgré-lui en la personne d’Adam, dont l’anti-colonialisme est sans réserve—raison pour laquelle il a d’ailleurs tenté de déserter sans y parvenir. Et il n’est pas sûr que cela aurait amélioré sa situation ni évité les drames à venir. La défaite lamentable de l’armée française n’a pas de quoi le faire changer d’avis, et pour en venir sans attendre à la fin de la guerre, lorsqu’il retourne dans son village kabyle, c’est pour constater que rien n’a changé en 5 ans et que l’implacable hiérarchie coloniale est toujours en place de la même façon. D’ailleurs, au moment de la libération de la France par les Alliés et alors qu’il se trouve justement en Normandie où a eu lieu le débarquement des troupes alliées, il est incapable de se mêler à la liesse populaire de la population française dont il sait bien qu’il ne fait pas partie.

L’anticolonialisme d’Akli Tadjer est sans réserve, en revanche sa description et son analyse de la relation entre Musulmans et Nazis est complexe, apparemment bien documentée et c’est la partie la plus originale du roman, d’ailleurs plutôt brève, néanmoins précise. Nous en sommes à la 2e ou à la 3e partie du livre, lorsque Adam et deux de ses compagnons de misère parviennent à s’enfuir de l’abominable camp où ils étaient détenus et se retrouvent à Paris. Leur position est dangereuse et ils sont des clandestins. Mais bientôt l’un des trois garçons arrive à se faire des relations dans un certain milieu où des Musulmans de Paris rencontrent des chefs nazis haut-gradés, et entretiennent avec eux des relations surprenantes. A la base de celles-ci il y a l’antisémitisme qui fait fureur à Paris et entraîne des déportations en masse, sans parler du port obligatoire de l’étoile jaune. Celui des Algériens qui a été l’ami d’Adam mais qui à ce moment-là rompt avec lui ne cesse d’invoquer comme argument pour justifier sa relation avec des chefs nazis le fait que les Allemands sont les seuls à pouvoir aider les colonisés dans leur lutte contre le pouvoir colonial français. Cette argumentation utilisant l’anti-colonialisme est assez retorse et Adam, qui est un garçon très intelligent et sain d’esprit ne s’y laisse pas prendre. Il refuse toute collusion de cette sorte et dénonce avec force les discours fallacieux et pervers de son ex-ami.

A cet égard on a l’impression qu’Akli Tadjer exprime un courant de pensée qui pourrait être aussi celui de l’écrivain algérien Boualem Sansal, jugé scandaleux par le pouvoir officiel de son pays (celui où il vit néanmoins). Dans son roman intitulé « le Village de l’Allemand », il est aussi question de cette collusion entre le nazisme et une variété d’anticolonialisme instrumentalisé, dont on connaissait déjà quelques aspects, mais dont la reconnaissance est absolument taboue en Algérie (pays où l’existence le Shoah n’a encore jamais été mentionnée).

Le jeune Kabyle du roman d’Akli Tadjer ne mange pas de ce pain–là si l’on peut dire, mais il mange volontiers celui que lui offre en abondance le marché noir auquel il se livre avec un grand succès. Adam n’est pas transformé par l’auteur du roman en héros de la résistance française, celle-ci n’est pas le sujet du livre où c’est à peine si un jeune résistant français est mentionné à propos de sa mort tragique. Le projet du romancier n’est nullement de faire le portrait d’un héros, mais celui d’un garçon très sympathique, beau, intelligent et amoureux. Dans la tradition française cela pourrait être une sorte de Fanfan La Tulipe, surtout joué par Gérard Philipe, dans la tradition kabyle c’est ou plutôt cela aurait pu être un « bandit d’honneur » et d’ailleurs il en est question dans le livre. Mais le présent et plus encore l’avenir vont promouvoir d’autres formes de combattants, nul ne peut dire si Adam un jour fera partie de leurs rangs : au moment où on le quitte, il n’est qu’un jeune homme qui a perdu toutes ses illusions, ce qu’il appelle, aux derniers mots du livre « mes rêves de jeunesse ».

Parler en termes balzaciens d’illusions perdues, c’est se mettre sous le patronage d’un grand maître du roman. Akli Tadjer, romancier populaire mais plus cultivé qu’il ne veut le laisser paraître, ne néglige pas les héritages, il en fait son bien.

Denise Brahimi

« ALGER 1957, LA FERME DES DISPARUS » par Jean-Philippe Ould Aoudia, éditions Tirésias 2021.

Ce petit livre vient s’ajouter à quelques autres du même auteur qui depuis la fin de la Guerre d’Algérie s’emploie à dénoncer un certain nombre de crimes commis à cette époque et restés impunis. Sans aucun doute, il a été motivé, au départ de son entreprise, par l’assassinat de son père Salah par l’OAS le 15 mars 1962 en compagnie de 5 autres membres des Centres sociaux organisés par Germaine Tillion pour tenter de lutter par des moyens éducatifs  contre la violence de la guerre civile qui ravageait l’Algérie. Mais on voit bien aussi et notamment dans cette « ferme des disparus » que son projet va au-delà et qu’il est animé par un but très précis : ne pas laisser dans l’anonymat la mort des très nombreux Algériens « disparus » (c’est évidemment un euphémisme) selon une procédure expéditive reproduite plusieurs milliers de fois : on enlève une victime sans défense prise parmi la population civile, on la séquestre sans préavis et clandestinement, on la torture, on la tue finalement et on fait disparaître son corps, dont la famille n’aura jamais la moindre nouvelle. L’exemple le plus connu est celui de Maurice Audin (disparu le 21 juin 1957) puisqu’on en a parlé récemment au plus haut niveau de la République française, mais il ne s’agit évidemment pas d’un fait isolé ni même exceptionnel puisque pour la seule année 1957, on a dénombré plus de 3000 cas de ces « disparitions » dans la région d’Alger, devenue à son tour le lieu des affrontements après une période où la guerre avait sévi principalement dans les maquis de l’intérieur (« le djebel »).

contre la violence de la guerre civile qui ravageait l’Algérie. Mais on voit bien aussi et notamment dans cette « ferme des disparus » que son projet va au-delà et qu’il est animé par un but très précis : ne pas laisser dans l’anonymat la mort des très nombreux Algériens « disparus » (c’est évidemment un euphémisme) selon une procédure expéditive reproduite plusieurs milliers de fois : on enlève une victime sans défense prise parmi la population civile, on la séquestre sans préavis et clandestinement, on la torture, on la tue finalement et on fait disparaître son corps, dont la famille n’aura jamais la moindre nouvelle. L’exemple le plus connu est celui de Maurice Audin (disparu le 21 juin 1957) puisqu’on en a parlé récemment au plus haut niveau de la République française, mais il ne s’agit évidemment pas d’un fait isolé ni même exceptionnel puisque pour la seule année 1957, on a dénombré plus de 3000 cas de ces « disparitions » dans la région d’Alger, devenue à son tour le lieu des affrontements après une période où la guerre avait sévi principalement dans les maquis de l’intérieur (« le djebel »).

Il est clair qu’une telle abondance des corps, ou de ce qu’il en restait après la torture, impliquait l’invention de moyens propres à les faire disparaître : les chefs militaires, aidés de leurs complices bénévoles de la population civile, ont été amenés à faire creuser des fosses communes pour servir de charniers. Dans certains cas on en connaît l’existence et assez précisément l’emplacement mais c’est évidemment autre chose que d’ordonner leur réouverture, ce que le gouvernement algérien n’a pas fait jusque là. Seules certaines familles, comme celle d’Ali Boumendjel (assassinat en mars 1957, reconnu par le général Aussaresses dans ses mémoires en 2001) ont entrepris la recherche de leurs disparus et une reconnaissance des faits qui étaient restés occultés. Cette reconnaissance est particulièrement importante du fait de sa valeur symbolique, dans le cadre d’une volonté de réconciliation entre la France et l’Algérie.

On voit bien et on comprend que pour Jean-Philippe Ould Aoudia, l’entreprise en cours, accélérée par le rapport Stora, ne peut en aucun cas signifier le gommage des faits eux- mêmes. C’est pourquoi son livre, si petit soit-il, est fondé sur la précision des données qu’il contient, celle des chiffres et des noms, aussi bien ceux des victimes que ceux de leurs bourreaux. Il y a là de nombreux éléments utilisables pour des procès, si du moins ceux-ci avaient lieu.

On voit bien et on comprend que pour Jean-Philippe Ould Aoudia, l’entreprise en cours, accélérée par le rapport Stora, ne peut en aucun cas signifier le gommage des faits eux- mêmes. C’est pourquoi son livre, si petit soit-il, est fondé sur la précision des données qu’il contient, celle des chiffres et des noms, aussi bien ceux des victimes que ceux de leurs bourreaux. Il y a là de nombreux éléments utilisables pour des procès, si du moins ceux-ci avaient lieu.

L’établissement des faits remontant à l’année 1957 n’empêche pas l’auteur de les situer entre un avant et un après. Concernant le premier, on voit clairement qu’un certain nombre de gradés de l’armée française (mais aussi des sans grade comme certains « paras ») n’avaient qu’une idée en tête, prendre leur revanche après le désastre qui venait de mettre fin à la guerre française en Indochine (Diên Biên Phû, mars-mai 1954). Mais c’est surtout l’après qui a pris des dimensions horriblement dramatiques, et qui est relativement assez bien connu : il s’agit des actions menées par l’OAS dans les deux dernières années de la Guerre d’Algérie et consistant principalement en assassinats commis contre la population civile algérienne. La continuité de ces procédés avec ceux qui ont été mis au point en 1957 dans les sinistres fermes de l’Algérois n’a pas à être démontrée, même s’il y a encore beaucoup à faire pour dégager et punir certaines responsabilités.

L’action entreprise en ce sens par Jean-Philippe Ould Aoudia a la pleine approbation de certains historiens, comme celui qui est le préfacier du livre, Alain Ruscio connu pour ses très nombreux travaux sur les guerres coloniales de la France et pour une œuvre (collective) majeure actuellement en cours, l’Encyclopédie de la colonisation française.

Où sont enterrés les corps des 3024 victimes de la « bataille » d’Alger (appellation d’ailleurs très contestable, vue l’inégalité des forces en présence) ? C’est une question que ce petit livre pose avec insistance et sans la moindre intention d’y renoncer. Et l’on se dit que ce genre d’obstination est parfois voire souvent suivi des effets qu’il mérite, malgré l’oubli général qui est l’autre face de la mémoire.

Denise Brahimi

« 8 NOVEMBRE 1942, résistance et débarquement allié en Afrique du Nord ; dynamiques historiques, politiques et socio-culturelles », sous la direction de Nicole Cohen-Addad, Aïssa Kadri , Tramor Quemeneur, éditions du croquant, mars 2021

Ce livre est le résultat d’un colloque organisé au Musée de l’armée principalement sous l’égide de l’association Les Compagnons du 8 novembre 1942 ; celle-ci, comme son nom l’indique, est directement liée à cet événement précis qu’a été le premier débarquement des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, et ce n’est pas pour rien que le titre du recueil est double, les chercheurs qui ont été convoqués se situent aux confins de deux types d’histoire : la première est événementielle et s’attache le plus souvent à des dates, comme c’est ici le cas , la seconde, qui consiste à situer tout événement à la fois dans la longue durée et dans l’ensemble des circonstances de divers ordres qui lui sont contemporaines, a été théorisée et fondée il y a déjà des décennies par les tenants de ce qu’on appelait alors la nouvelle histoire, et elle s’applique ici de belle manière. De toute façon le lecteur trouve son compte dans un regroupement comme celui que proposent les Actes de ce colloque, qui montre de façon convaincante que ce 8 novembre fut bien, comme on nous le dit, un « événement majeur de la Seconde Guerre mondiale ».

Pour commencer par l’événement lui-même, il ne semble pas avoir, même au sein d’un public plus ou moins averti, la notoriété qu’on croirait lui être due. Il est probable que le débar quement allié sur les côtes de Normandie, le 6 juin 1944, a éclipsé par son importance écrasante le souvenir du précédent. Tant il avait été attendu ! Et pourtant celui d’Afrique du Nord dont quelques articles évoquent, les préparatifs, a eu lui aussi de nombreuses conséquences dont parle la quatrième partie du livre, intitulée « Le Débarquement et ses répercussions ». Car s’il fut l’œuvre des Américains et les Britanniques, il se raccordait forcément au double aspect de la situation française, dans une France qui était à la fois celle de Vichy et celle de la Résistance, et en Algérie où l’ambiguité n’était pas moindre!

Pour commencer par l’événement lui-même, il ne semble pas avoir, même au sein d’un public plus ou moins averti, la notoriété qu’on croirait lui être due. Il est probable que le débar quement allié sur les côtes de Normandie, le 6 juin 1944, a éclipsé par son importance écrasante le souvenir du précédent. Tant il avait été attendu ! Et pourtant celui d’Afrique du Nord dont quelques articles évoquent, les préparatifs, a eu lui aussi de nombreuses conséquences dont parle la quatrième partie du livre, intitulée « Le Débarquement et ses répercussions ». Car s’il fut l’œuvre des Américains et les Britanniques, il se raccordait forcément au double aspect de la situation française, dans une France qui était à la fois celle de Vichy et celle de la Résistance, et en Algérie où l’ambiguité n’était pas moindre!

Faut-il rappeler qu’à l’époque du débarquement en Afrique du Nord, l’Algérie et le Maroc où il prenait pied étaient gouvernés par l’Etat français, lui-même sous la coupe de l’occupation allemande : c’est donc d’un Etat vichyste qu’il s’agissait, et les caractéristiques qu’il avait en France n’était pas moins virulentes en AFN, peut-être même l’étaient-elles davantage. L’antisémitisme en effet était implanté de longue date en Algérie, où il avait été renforcé en 1870 par le très controversé Décret Crémieux qui reconnaissait la nationalité française à la partie juive de la population algérienne, au grand dam de ses autres composantes, évidemment. Les Alliés, américains et anglais qui débarquaient le 8 novembre 1942 le faisaient donc dans une situation équivoque voire piégée puisque d’une part ils venaient pour lutter contre l’ennemi nazi mais d’autre part devaient pour s’implanter et entreprendre leur action, pactiser avec le pouvoir en place—pétainiste, vichyste, collaborationniste. On peut comprendre que le récit historique soit gêné aux entournures par cette complexité.

Une des questions qui se posent à propos de ce 8 novembre est de savoir si les Alliés pouvaient du moins compter sur une résistance locale comparable à celle qui existait en France au même moment et dont on sait à quel point elle était diversifiée (gaullistes, communistes etc.)Faute de pouvoir entrer dans la minutie des articles consacrés à ce sujet, on peut constater que la même diversité se retrouve en Afrique du Nord, mais que la part la plus active de la résistance clandestine est constituée presque exclusivement de Juifs, évidemment les plus concernés par la persécution de l’Etat contre ses opposants.

Une des questions qui se posent à propos de ce 8 novembre est de savoir si les Alliés pouvaient du moins compter sur une résistance locale comparable à celle qui existait en France au même moment et dont on sait à quel point elle était diversifiée (gaullistes, communistes etc.)Faute de pouvoir entrer dans la minutie des articles consacrés à ce sujet, on peut constater que la même diversité se retrouve en Afrique du Nord, mais que la part la plus active de la résistance clandestine est constituée presque exclusivement de Juifs, évidemment les plus concernés par la persécution de l’Etat contre ses opposants.

Cependant, l’histoire étant ce qu’elle est, c’est-à-dire vouée dans un proche avenir à la montée en puissance du nationalisme musulman (au Maroc comme en Algérie, l’indépendance du premier en 1956 ayant précédé celle de la seconde en 1962), il est évident que le débarquement a eu un impact particulier sur la partie dite musulmane de la population. D’autant que les Américains n’ont pas manqué de manifester le sentiment très anticolonialiste qui était développé dans leurs rangs. Une partie des articles étudie les prises de position des chefs nationalistes algériens dans cette ambiance politique mouvante et tourmentée.

Ainsi se fait le passage du livre de l’histoire événementielle à l’histoire multiforme et dans la longue durée. C’est bien peu après ce débarquement et la fin de la guerre que se situent les dramatiques événements de mai 1945 à Sétif et autres régions de l’Est algérien, eux-mêmes précurseurs de la guerre d’indépendance qui va commencer en novembre 1954. Et c’est évidemment un des rôles de l’histoire que de faire comprendre cet enchaînement.

Cependant le colloque a largement débordé de l’histoire politique vers l’histoire culturelle, à partir de sa cinquième et dernière partie, suivie par d’importantes conclusions. Les contributions ne pouvaient être que fragmentaires et pourtant on est amené à en tirer des réflexions d’intérêt général. Dans cette extension de la France vichyste qu’étaient alors la ou les colonies d’Afrique du Nord, on constate avec bonheur une sorte de non coïncidence entre l’activité culturelle et le cadre officiel dans lequel elle avait lieu plus ou moins clandestinement. Les sept articles qui composent la cinquième partie montrent des hommes de culture, écrivains, éditeurs etc. qui n’ont jamais cessé, pendant toute la période de la guerre, de mener à leur manière des formes de résistance anti-fascistes : ce mot, plus vaste que anti-nazi, permet notamment de rappeler le rôle des Républicains espagnols qu’on retrouve à différents moments de ces combats, d’autant qu’après leur échec contre le franquisme en 1939, beaucoup s’étaient réfugiés dans la proche Afrique du Nord.

L’aspect culturel de la résistance en Afrique du Nord donne lieu à des études monographiques sur des auteurs, des revues, des mouvements ou écoles artistiques etc. qui viennent compléter utilement ce dont on disposait déjà. Certaines études prolongent la période de guerre dans celle qui sépare la Seconde guerre mondiale de la Guerre d’Algérie. On éprouve alors le sentiment à la fois réconfortant et navrant que l’indigence voire le caractère pernicieux de la politique conduite en Algérie n’empêche en rien l’activité très intensément créatrice des agents culturels, que ce soit à titre individuel ou collectif. Quel dommage se dit-on ! Ces recherches nous incitent à déplacer, parfois, notre regard hors du champ politique si spectaculaire et dominant qu’il soit. Et à croire le poète lorsqu’il dit : « la vraie vie est ailleurs ».

Denise Brahimi

« MON CHER ALBERT, LETTRE A CAMUS » par Martine Mathieu-Job, éditions Elyzad, 2021

Ce petit livre, d’une centaine de pages, a bénéficié du concours de l’Institut français de Tunisie bien que par son titre, il indique une position originale, volontairement discrète, au sein de l’énorme masse de publications sur Camus qui déferlent depuis une dizaine d’années. On sait en effet quel prodigieux retour à Camus a marqué le centième anniversaire de sa naissance en Algérie le 7 novembre 1913. Et c’est une position privilégiée que  celle de Martine Mathieu-Job auteure de cette Lettre à Camus du fait qu’elle arrive un peu après le plein moment de cet incroyable engouement. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de rappeler tout un ensemble de données notamment biographiques mais aussi historiques qui sont indispensables pour comprendre Camus, l’homme et l’œuvre étant désignés sans distinction par ce même nom.

celle de Martine Mathieu-Job auteure de cette Lettre à Camus du fait qu’elle arrive un peu après le plein moment de cet incroyable engouement. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de rappeler tout un ensemble de données notamment biographiques mais aussi historiques qui sont indispensables pour comprendre Camus, l’homme et l’œuvre étant désignés sans distinction par ce même nom.

La place particulière de Martine Mathieu-Job s’explique aussi par le fait qu’elle est originaire du même pays que son grand auteur, l’Algérie, raison pour laquelle cette commune appartenance méditerranéenne tient une grande place dans Mon cher Albert. Cependant la Lettre bénéficie aussi d’une sorte de décalage par rapport à tous les écrits qui enferment Camus dans son rapport à l’Algérie et surtout dans sa position politique par rapport à celle-ci, véritable obsession pour de nombreux critiques tant il est vrai que la Guerre d’Algérie a occupé les esprits et d’ailleurs les occupe encore aujourd’hui. Martine Mathieu-Job n’évite évidemment pas le sujet, ce qui serait une absurdité, mais pour elle l’algérianité de Camus comporte aussi beaucoup d’autres aspects et elle les trouve notamment dans Le Premier Homme, livre admirable et resté incomplet du fait de la mort accidentelle de Camus le 4 janvier 1960.

Mieux vaut ne pas chercher à définir d’emblée ce qui fait le sujet de cette Lettre puisque son auteure a voulu au contraire profiter de la liberté du genre épistolaire qui est souvent, comme disait Montaigne, « à sauts et à gambades », désignant par là son propre style ; ce qui nous permet de comprendre que pour autant cette manière d’enchaîner les sujets n’implique ni amateurisme ni désinvolture mais seulement le refus d’une certaine organisation rhétorique, au profit d’une plaisante fluidité.

Mieux vaut ne pas chercher à définir d’emblée ce qui fait le sujet de cette Lettre puisque son auteure a voulu au contraire profiter de la liberté du genre épistolaire qui est souvent, comme disait Montaigne, « à sauts et à gambades », désignant par là son propre style ; ce qui nous permet de comprendre que pour autant cette manière d’enchaîner les sujets n’implique ni amateurisme ni désinvolture mais seulement le refus d’une certaine organisation rhétorique, au profit d’une plaisante fluidité.

La manière dont Martine Mathieu-Job écrit sa Lettre à Camus lui permet fort heureusement de ne pas chercher à être exhaustive (Dieu merci, nous n’y trouvons pas une présentation critique de L’homme révolté !) Cependant, on comprend vite qu’on ne peut écrire de cette façon sur un auteur sans l’avoir fréquenté longuement et surtout avec empathie : de là vient que les différents sujets abordés s’imbriquent naturellement dans la démarche de ce qui a été une vie d’homme —d’autant moins susceptible d’être répartie en chapitres que sa fin brutale et inattendue ne lui a pas permis d’atteindre l’âge des bilans.

Qui dit empathie ne dit pas pour autant la volonté de gommer toute interrogation. Ici, ce serait plutôt la position d’une fille par rapport à un père qu’elle a aimé sans être toujours d’accord avec lui. Martine Mathieu-Job aborde par exemple un sujet dont on constate au contraire qu’il est généralement évité, celui des très nombreuses femmes aimées par Camus, souvent simultanément, les très connues et les moins connues. En nos temps de féminisme aigu et de dénonciation véhémente du sexisme masculin, on trouve dans la Lettre à Camus une position nuancée, qui n’hésite pas à poser beaucoup de questions et qui par exemple rattache à ce problème le sentiment de culpabilité exprimé dans La Chute, faisant également une place importante au rapport de Camus à sa mère, dont objectivement un abîme le séparait .

La forme de la lettre (posthume) est évidemment une fiction mais elle entraîne un certain ton dont on comprend qu’il correspond à ce que voulait l’auteure. Il implique une sorte de partage presque implicite des amitiés, des goûts et des idées, une sympathie certaine et aussi la possibilité de rester soi-même, c’est-à-dire sur la réserve ; et de continuer à approfondir, sans limite temporelle, ce que peut apporter la fréquentation d’un homme comme Camus, pour le cœur et pour l’esprit. Ni un acte d’accusation ni un acte d’allégeance, cette Lettre est en tout cas l’expression d’une reconnaissance —qui a été celle de Camus lui-même envers ses maîtres—alors qu’elle est la chose du monde la moins répandue.

Denise Brahimi

« NOSTALGERIADES, NOSTALGIE, ALGERIE, JEREMIADES » de Fathia Agag-Boudjahlat, 139 p. Ed du Cerf, 2021-05-10

Pamphlet féministe et laïc contre les jérémiades et les phantasmes « identitaires » ? Oui, par une écrivaine à la plume vive et acérée, argumentant à partir de lectures étendues, à partir de son expérience de prof d’histoire- géographie en collège et plus encore de sa réflexion sur une vie familiale de fille d’immigrés algériens. L’anecdote de son frère entrant (pour trois jours…) en politique « RN » fait bien sûr parler d’elle (le « M » du Monde du 8-10 mai 2021), p. 24) plus que ce qu’elle dit ou écrit. https://www.youtube.com/watch?v=ISJBdo7SEgk

géographie en collège et plus encore de sa réflexion sur une vie familiale de fille d’immigrés algériens. L’anecdote de son frère entrant (pour trois jours…) en politique « RN » fait bien sûr parler d’elle (le « M » du Monde du 8-10 mai 2021), p. 24) plus que ce qu’elle dit ou écrit. https://www.youtube.com/watch?v=ISJBdo7SEgk

Mais c’est son Nostalgériades qu’on a lu d’une traite et aimé. Surtout ce qu’elle raconte de ses rapports avec « le bled », avec la langue qu’on y parle, avec cette famille dont elle provient. Paroles très dures et paroles d’amour. L’auteure s’inscrit dans une tradition qu’elle ne rejette pas : « La religion relève des choses reçues. Elle n’est un choix que pour les convertis, ou pour ceux qui, la pratiquant depuis l’enfance, ont opté pour une pratique plus orthodoxe […]. Elle ne peut donc engloutir à elle seule l’identité, forcément mouvante, complexe, évolutive » (P. 51). Elle s’appuie aussi sur sa famille : « Nos parents ont été durs, violents, ils nous aimaient sans être aimants, ils se sont rattrapés en devenant de merveilleux grand-parents, s’autorisant enfin à être tendres » (p.60) Et plus loin « Nos parents ont emporté ce qu’ils pouvaient du bled, ont pris ce qu’ils voulaient de la France. C’est une culture vivante, en matériaux composites. Nous mêmes avons encore modifié cette culture. C’est l’essence de la créolisation […]. C’est à la fois vital et de bric et de broc. » (p. 138).

Ce qu’elle raconte aussi de ses élèves, et tout autour de cette jeunesse « créole » dont elle montre les contradictions, retient notre attention, et là aussi elle est féroce et tendre. Le sous-titre du livre « Nostalgies, Algérie, jérémiades » concerne avant tout cette description du milieu scolaire qui est son milieu professionnel. Elle évoque aussi une certaine connivence qu’on lui impose comme maghrébine et qui la fait différente.

Quand elle avance sur le terrain politique, c’est avec des argumentations qui sont souvent tranchées. Elle accuse la gauche d’être idéologique et indifférente à la réalité : « Quand on a été pauvre on plait aux gens de gauche. A condition de rester à la place, que leur grande générosité de cœur nous assigne : victime, survivante » (P31). Pour elle l’identitarisme est maintenant devenu général : « L’extrême droite, l’extrême gauche et l’extrême islamisme sont obsédés par l’identité… » (Page 51 ). Que ce hochet de l’identité soit agité par tous les politiciens à la recherche d’électeurs ne rend pas perdu d’avance le combat à mener pour l’universalisme. Ce que Fatiha Agag-Boudjahlat mène d’ailleurs avec brio concernant le néo féminisme. On a en particulier beaucoup aimé ses attaques virulentes contre ce néo-féminisme différencialiste :

Quand elle avance sur le terrain politique, c’est avec des argumentations qui sont souvent tranchées. Elle accuse la gauche d’être idéologique et indifférente à la réalité : « Quand on a été pauvre on plait aux gens de gauche. A condition de rester à la place, que leur grande générosité de cœur nous assigne : victime, survivante » (P31). Pour elle l’identitarisme est maintenant devenu général : « L’extrême droite, l’extrême gauche et l’extrême islamisme sont obsédés par l’identité… » (Page 51 ). Que ce hochet de l’identité soit agité par tous les politiciens à la recherche d’électeurs ne rend pas perdu d’avance le combat à mener pour l’universalisme. Ce que Fatiha Agag-Boudjahlat mène d’ailleurs avec brio concernant le néo féminisme. On a en particulier beaucoup aimé ses attaques virulentes contre ce néo-féminisme différencialiste :

Christine Delphy déclarant dans The Guardian : « Le féminisme doit s’adapter aux spécificités culturelles et religieuses musulmanes pour échapper à l’accusation d’islamophobie » (P 79). Sa critique de l’interprétation victimaire du principe d’intersectionnalité est aussi à retenir : « Mais dans les faits comme dans une intersection routière il y a toujours un cédez-le-passage. Une priorité à respecter» (Page 93).

L’auteure est à juste titre préoccupée des difficultés qu’elle peut renconter pour avoir accès aux médias, même si elle est loin d’être ignorée par ceux-ci. Son irritation s’adresse à des sociologues célèbres qui se réservent le travail d’interprétation par rapport à son travail à elle, qui serait seulement de leur fournir des matériaux bruts. On peut sans doute facilement la réconcilier avec des auteurs comme Stéphane Beaud : La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-2017).

Françoise Bataillon, Claude Bataillon, Claude Bernard

« 143 RUE DU DESERT » film de Hassen Ferhani, 2019, sortie en France Juin 2021

Le cinéma Comœdia a permis aux Lyonnais de voir en avant-première ce film déjà achevé de puis deux ans et récompensé depuis lors par plusieurs prix, qui soulignent l’originalité de son propos. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de ce réalisateur, jeune ou encore jeune, qui s’est fait connaître en 2015 par un premier film assez singulier « Dans ma tête un rond-point ». (Voir notre article sur ce film en cliquant sur le titre).

A en juger par ces deux exemples, Hassen Ferhani se situe dans le genre documentaire, en ce sens qu’il trouve tous les éléments de son film dans la réalité et tient à montrer celle-ci telle qu’elle est, en toute précision, même (ou surtout ?) si elle est très peu spectaculaire, apparemment sans charme et sans intérêt. Mais ce qu’il tire de cette réalité, c’est-à-dire son sujet lui-même, est très personnalisé et peut être considéré comme une véritable trouvaille, à laquelle personne jusqu’ici n’avait pensé.

A en juger par ces deux exemples, Hassen Ferhani se situe dans le genre documentaire, en ce sens qu’il trouve tous les éléments de son film dans la réalité et tient à montrer celle-ci telle qu’elle est, en toute précision, même (ou surtout ?) si elle est très peu spectaculaire, apparemment sans charme et sans intérêt. Mais ce qu’il tire de cette réalité, c’est-à-dire son sujet lui-même, est très personnalisé et peut être considéré comme une véritable trouvaille, à laquelle personne jusqu’ici n’avait pensé.

« 143 rue du désert » est un titre ironique, évidemment, car le moins qu’on puisse dire est qu’il n’y a aucune rue à l’endroit où se situe l’action : en plein désert assurément, sans rien d’autre que de la terre caillouteuse à perte de vue et un médiocre bâtiment en construction dont on ne comprendra que tardivement ce qu’il est. Cependant deux traces de vie ont réussi à s’implanter là, c’est-à-dire à 900 km au sud d’Alger, a proximité de la frontière avec le Niger. La première est une piste carrossable, assez peu visible, qui traverse le sable et sur laquelle passe un nombre non négligeable de camions petits ou gros ; la seconde est une petite maison, une bicoque dirait-on plutôt, pourvue d’une installation rudimentaire. Mais, et c’est en cela que tout est transformé, voire métamorphosé : cette bicoque est habitée par une personne appelée Malika, qui est l’âme de la maison et même de tout ce coin du désert que personne d’autre n’habite ; c’est un petit miracle qu’elle soit là (pour le moment du moins, comme on le comprendra par la suite), elle que tout le monde appelle Malika et qui revendique sa solitude, en l’absence de toute famille avec laquelle elle pourrait avoir des liens.

Malika est une exilée volontaire au cœur du désert, elle y a créé son monde qui est bien réel, constitué par les camionneurs ravis de s’arrêter chez elle en chemin et dont certains sont devenus de véritables amis. D’ailleurs on finit par comprendre qu’eux aussi, vivant de jour comme de nuit dans la cabine de leur camion, sont des solitaires, qui se sentent des affinités avec Malika et son mode de vie pourtant surprenant. Il s’en trouve même un pour exalter, de façon tout à fait lyrique et inspirée, la personne exceptionnelle qu’elle est ! Pourtant on croit pouvoir dire que dans l’ensemble leurs échanges sont quantitativement très limités, Malika estime à juste titre qu’elle a cessé d’être sexuellement désirable, et ce n’est en effet pas de cela qu’il est question, bien qu’elle ne soit pas repoussante en dépit de son corps énorme, sans doute parce que son visage garde une certaine fraîcheur et témoigne de son intelligence plus vigilante qu’il n’y paraît d’abord. Et c’est justement parce qu’elle est une personne qui pense que ses visiteurs d’un instant sont contents d’avoir un échange avec elle, si réduit soit-il.

Ces échanges comportent quelques aspects matériels, eux aussi réduits : Malika fournit à ses clients quelques vivres quand elle en a, de quoi manger mais à peine, des œufs, des cigarettes, nous sommes en présence de gens qui sont habitués à se contenter de peu et même ce peu, leur hôtesse ne se tracasse guère pour le leur assurer ! Un peu de conversation s’avère tout aussi précieux, même si les thèmes abordés par Malika semblent répétitifs : il s’agit toujours de cette famille avec laquelle elle a rompu et d’un certain nombre de gens qui ne l’ont pas bien traitée, en tout cas pas comme elle voulait—de sorte que sa véritable fille est désormais sa chatte, qu’elle aime tendrement, non sans crainte de la perdre !

Mais son inquiétude principale porte sur le bâtiment en construction, tout proche, lui aussi au bord de la piste et pour cause : on apprend en effet qu’il s’agit d’une station service, destinée à alimenter les camions et du même coup les camionneurs ; inutile de dire que pour Malika la concurrence sera inégale, et même pire ; en fait elle a compris qu’elle devra partir, mais sur ce problème fondamental, la force du film est de rester discret, comme l’est Malika elle-même : nous sommes chez des gens pour qui l’important est justement ce dont on ne parle pas. Où ira Malika, que fera-t-elle ? Question sans réponses, ainsi va le film, où ne manquent même pas quelques éclats de rire.

Le réalisateur a sans doute longuement réfléchi pour savoir s’il devait montrer ou pas sa présence aux côtés de Malika pendant le tournage. En fait, solution toujours subtile, il la signifie mais ne la montre pas, on la devine et on se dit que c’est une chance pour Malika qui la mérite bien. Alors que même en disant tout, il y aurait sans doute très peu à dire, le film s’offre le luxe d’être elliptique, le paradoxe fait partie de son ton, comme l’ironie du titre. On a le plaisir de partager avec Malika quelques petits coups de griffe contre les touristes, les gens pressés, ceux qui ne circulent qu’en avion, ceux qu’on pourrait appeler les modernes, ou tout simplement les riches, ce que bien évidemment Malika n’est pas. Ce qui ne l’empêche pas de porter fort crânement ( !) les quelques foulards dont elle dispose pour agrémenter sa tenue.

Le réalisateur a sans doute longuement réfléchi pour savoir s’il devait montrer ou pas sa présence aux côtés de Malika pendant le tournage. En fait, solution toujours subtile, il la signifie mais ne la montre pas, on la devine et on se dit que c’est une chance pour Malika qui la mérite bien. Alors que même en disant tout, il y aurait sans doute très peu à dire, le film s’offre le luxe d’être elliptique, le paradoxe fait partie de son ton, comme l’ironie du titre. On a le plaisir de partager avec Malika quelques petits coups de griffe contre les touristes, les gens pressés, ceux qui ne circulent qu’en avion, ceux qu’on pourrait appeler les modernes, ou tout simplement les riches, ce que bien évidemment Malika n’est pas. Ce qui ne l’empêche pas de porter fort crânement ( !) les quelques foulards dont elle dispose pour agrémenter sa tenue.

Hassen Ferhani ne montre jamais la tendresse qu’il éprouve pour Malika, et pourtant elle est infiniment perceptible à chaque instant. On ne le voit jamais mais on sait qu’il est avec elle. Non pas comme « faiseur de film » (ce qu’elle apprécie pourtant) mais comme ami et sympathisant. Ce drôle de couple qu’ils forment à eux deux fait qu’on s’attache au film et qu’on voudrait qu’il ne s’arrête pas. N’est-ce pas le plus bel éloge qu’on puisse en faire !

Denise Brahimi

« LES VISAGES DE LA VICTOIRE » film documentaire par Lyèce Boukhitine 2020

Ce film est le premier long métrage du réalisateur qui pour autant n’est pas un débutant, et s’est fait connaître aussi comme acteur et scénariste, formé en partie à Lyon à ces différentes formes d’art dramatique. Il n’en est pas moins vrai que « Les Visages de la Victoire » donnent le sentiment d’être une sorte d’aboutissement, dans un parcours personnel qui le ramène à l’origine (il est né en 1965) et même en deçà, puisque l’une des quatre femmes immigrées auxquelles le film est consacré est sa propre mère Chérifa. Les trois autres, Aziza, Jemiaa et Mimouna, complètent ce que dit la première avec quelques variantes mais sans jamais la démentir. Sur un point seulement la variante est importante : on la trouve chez Jemiaa qui n’a que du bien à dire de son défunt mari et lui rend hommage pour les années heureuses qu’elle a connues avec lui ; il ne représente pas la règle générale mais rien ne permet de dire qu’il soit une rare exception. Le film de Lyèce  Boukhitine n’est d’ailleurs pas une dénonciation au sens où il n’est pas violent pas même agressif et ne crie pas vengeance alors même que le sort de ces femmes pourrait justifier une telle véhémence. Il semble d’ailleurs que le réalisateur lui-même, pourtant bien placé pour être averti, découvre parfois ce sort avec étonnement et consternation. Or rien de plus authentique et de plus vrai que la parole de ces quatre femmes, que rien ne saurait mettre en doute : nous sommes dans un documentaire, où n’apparaît pas la moindre trace de fiction.

Boukhitine n’est d’ailleurs pas une dénonciation au sens où il n’est pas violent pas même agressif et ne crie pas vengeance alors même que le sort de ces femmes pourrait justifier une telle véhémence. Il semble d’ailleurs que le réalisateur lui-même, pourtant bien placé pour être averti, découvre parfois ce sort avec étonnement et consternation. Or rien de plus authentique et de plus vrai que la parole de ces quatre femmes, que rien ne saurait mettre en doute : nous sommes dans un documentaire, où n’apparaît pas la moindre trace de fiction.

Ces quatre femmes sont des Maghrébines immigrées en France dans les années 50 à 60 du siècle dernier, d’abord mariées dans leur pays d’origine puis très vite venues en France pour y suivre leur mari ouvrier. Il va de soi que ces différentes démarches ou événements ont été subis par elles sans qu’on songe à leur demander leur avis, ce qui est particulièrement pénible et affligeant dans le cas d’Aziza et de son mariage forcé avec une sorte de brute déjà pourvu d’épouses et d’enfants. Elles appartiennent donc à ce qu’on appelle la première génération (on peut reprendre à cet égard le travail sociologique accompli par l’écrivaine, actrice et réalisatrice Yamina Benguigui) tandis que leurs filles qui constituent la deuxième génération se font beaucoup entendre aujourd’hui tant dans la littérature qu’au cinéma. Et ce sont les petites–filles des premières qui constituent la jeunesse de notre époque: on a le plaisir d‘en voir rire quelques-unes, particulièrement réjouies, à la fin du film de Lyèce Boukhitine.

Le chemin parcouru en deux générations est presque incroyable, et il justifie le travail accompli par le réalisateur qui sait que les femmes comme sa mère vont bientôt devenir incompréhensibles voire incroyables, que ce soit en France ou au Maghreb : si grands auront été les changements ! D’autant qu’ils se sont exercés et s’exercent encore dans deux domaines à la fois : d’une part celui des conquêtes matérielles propres à la civilisation moderne—Mimouna rappelle que dans le bidonville où elle a d’abord vécu avec son mari il n’y avait ni eau ni électricité et que les enfants étaient parfois mordus par des rats—d’autre part celui des droits de l’homme et de la femme, en rupture totale avec les pratiques séculaires voire millénaires du patriarcat : il fait beau voir s’esclaffer les petites-filles de Mimouna et leurs semblables quand on leur demande si elles accepteraient un mari imposé !

Loin que les quatre personnalités choisies par Lyèce Boukhitine prennent le film pour une occasion d’exprimer avec amertume sur ce qu’elles ont vécu, elles préfèrent témoigner du plaisir et du soulagement que leur donne leur mode de vie le plus récent, comportant la possibilité de sortir librement et de travailler ; pour y accéder, comme elles le disent en toute lucidité, il était indispensable de devenir veuve ! Mais contre tout ce qui a précédé elles ne veulent pas récriminer ni mettre en cause qui la religion qui le patriarcat. Et elles donnent une raison à leur refus du gémissement : la misère de ce temps-là et les duretés de ce que fut cette vie ne les ont pas empêchées d’avoir des enfants, et c’est un bonheur qu’elle s’accordent à mettre au-dessus de tous les autres, sans comparaison. Quand on pense que Chérifa mère de Lyèce a mis au monde et élevé quatorze enfants sans aide d’aucune sorte, on s’émerveille de voir qu’elle ne met pas la moindre réserve à son plaisir de l’avoir fait ; et de voir aussi qu’elle soit restée au bout du compte une si magnifique personne, à tous égards. Car Chérifa n’est pas seulement pleine de vigueur physique, elle est aussi pleine de projets et d’une inlassable activité au service des décisions qu’elle croit bonnes : jouer son rôle de citoyenne en ne manquant surtout pas d’aller voter, s’auto-alphabétiser livre et crayon en main pour rattraper, car il n’est jamais trop tard, ce qu’elle considère comme le drame de sa jeunesse : n’avoir pas pu aller à l’école et y acquérir le savoir.

Les quatre dames chères au réalisateur nous font l’admirable cadeau de ne pas vouloir nous culpabiliser en se victimisant. Il leur en offrait la possibilité, d’une manière qu’on pourrait dire inespérée, mais elles ont l’élégance de ne pas se jeter sur cette facilité et de ne pas gémir sur ce qui a été leur sort. Mieux encore, elles rappellent que d’autres femmes ont souffert autant qu’elles, y compris des Françaises, ces paysannes qui par tous les temps devaient pousser leurs brouettes au lavoir. Leur intelligence, leur sagesse profonde de femmes du peuple, est de savoir quelles sont les vraies richesses et les vrais malheurs. Dans cette dernière catégorie, le plus grand est celui qu’a connu Mimouna qui malgré tous ses efforts n’a pas pu sauver l’un de ses fils mort d’une overdose. C’est d’ailleurs la seule qu’on voie pleurer bien qu’elle s’en cache, ainsi va la pudeur, et comme dit l’actrice Françoise Rosay dans une réplique célèbre, « est-ce qu’on sait pourquoi on pleure ? » Des vies fracassées peut-être mais des femmes qui pourtant gardent la tête haute, comme la Victoire de Samothrace qu’on voit dans le film et qui explique son titre. Paradoxalement la Victoire qui n’a pas de tête ne la dresse pas moins pour autant ! Comme se redressent les quatre « mères » auxquelles Lyèce Boukhitine donne une dignité qui mérite notre totale admiration.

Les quatre dames chères au réalisateur nous font l’admirable cadeau de ne pas vouloir nous culpabiliser en se victimisant. Il leur en offrait la possibilité, d’une manière qu’on pourrait dire inespérée, mais elles ont l’élégance de ne pas se jeter sur cette facilité et de ne pas gémir sur ce qui a été leur sort. Mieux encore, elles rappellent que d’autres femmes ont souffert autant qu’elles, y compris des Françaises, ces paysannes qui par tous les temps devaient pousser leurs brouettes au lavoir. Leur intelligence, leur sagesse profonde de femmes du peuple, est de savoir quelles sont les vraies richesses et les vrais malheurs. Dans cette dernière catégorie, le plus grand est celui qu’a connu Mimouna qui malgré tous ses efforts n’a pas pu sauver l’un de ses fils mort d’une overdose. C’est d’ailleurs la seule qu’on voie pleurer bien qu’elle s’en cache, ainsi va la pudeur, et comme dit l’actrice Françoise Rosay dans une réplique célèbre, « est-ce qu’on sait pourquoi on pleure ? » Des vies fracassées peut-être mais des femmes qui pourtant gardent la tête haute, comme la Victoire de Samothrace qu’on voit dans le film et qui explique son titre. Paradoxalement la Victoire qui n’a pas de tête ne la dresse pas moins pour autant ! Comme se redressent les quatre « mères » auxquelles Lyèce Boukhitine donne une dignité qui mérite notre totale admiration.

Denise Brahimi

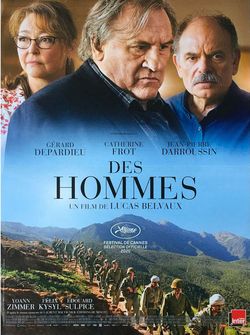

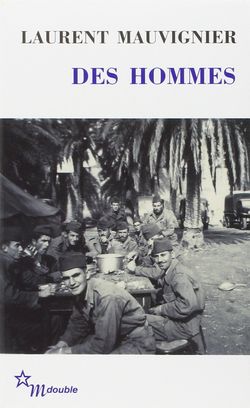

« DES HOMMES », film de Lucas Delvaux d’après le roman éponyme de Laurent Mauvignier

Tous ceux qui ont lu le roman de Laurent Mauvignier(sorti en 2009) et qui l’ont apprécié à sa juste valeur, se sont sans doute dit qu’il y avait là matière à un film lui aussi terrible et puissant, à condition que le réalisateur sache résister à la force des images, qu’elles soient belles comme celles des paysages algériens ou horribles comme celles de la guerre et des tueries. Or sur ce point on peut se montrer d’emblée rassurant : ces deux types d’images existent dans le film de Lucas Belvaux mais jamais il n’en abuse et l’on sent au contraire sa volonté d’en user avec beaucoup de réserve. Pour ce qui est des paysages, la raison en est peut-être que le film ayant été tourné au Maroc, mieux valait ne pas être trop précis ni insistant .Et pour ce qui est des images de guerre, le réalisateur se serait montré infidèle à lui-même et à son propos en les mettant au cœur de son film, dont on voit bien qu’il le voulait très décalé par rapport à ce que serait un film dit d’action. Des hommes, le film suivant en cela le roman de Mauvignier, est bien davantage centré sur les effets ou les méfaits de la guerre, et ses terribles séquelles dévastatrices pour ceux qui avaient été en 1960 les jeunes appelés de la Guerre d’Algérie. La  guerre est horrible, ses suites sont tragiques, le film de Lucas Belvaux par un système d’alternance bien maîtrisé, est un glissement de l’une aux autres. Le mouvement qui l’anime est rétrospectif en ce sens que le passage se fait entre une histoire au présent, dans un village de la campagne française, et ce qui s’est passé quarante ans plutôt dans le maquis algérien. Le lien entre les deux est souvent assuré par Bernard, un personnage que deux acteurs incarnent, l’un étant Gérard Depardieu, devenu une sorte d’épave alcoolique après que quatre décennies l’ont physiquement et moralement détruit.

guerre est horrible, ses suites sont tragiques, le film de Lucas Belvaux par un système d’alternance bien maîtrisé, est un glissement de l’une aux autres. Le mouvement qui l’anime est rétrospectif en ce sens que le passage se fait entre une histoire au présent, dans un village de la campagne française, et ce qui s’est passé quarante ans plutôt dans le maquis algérien. Le lien entre les deux est souvent assuré par Bernard, un personnage que deux acteurs incarnent, l’un étant Gérard Depardieu, devenu une sorte d’épave alcoolique après que quatre décennies l’ont physiquement et moralement détruit.

L’utilisation de cet acteur célèbre et très affirmé était encore un risque pour le réalisateur et on se félicite ici aussi de la discrétion dont le film fait preuve en cantonnant la présence de Depardieu à un nombre de scènes d’autant plus efficaces qu’elles sont limitées. L’acteur est crédible, aussi épouvantable qu’émouvant. Paradoxalement les qualités des deux autres « grands » auxquels Lucas Belvaux a eu recours se sont un peu retournées contre la véracité du film : il s’agit de Catherine Frot et de Jean-Pierre Darroussin qui savent parfaitement imposer un rôle quel qu’il soit mais qui sont un peu « hors sol » dirait-on là où devrait peser de tout son poids l’opacité d’un monde paysan volontairement insensible aux avatars historiques et méfiant à l’égard de toute éventuelle perturbation. Cependant on les sent l’un et l’autre atteints par la tragédie dans laquelle Bernard a sombré, et dont ils font entendre l’écho à travers leur jeu.

Un des aspects du livre que le film a dû sacrifier concerne la vie privée, amoureuse, familiale etc. de Bernard depuis son retour en France après la fin de la guerre en 62. Il a choisi d’y faire plus ou moins allusion, d’une manière qui laisse les spectateurs du film un peu frustrés. Mais il n’aurait sans doute pas été plus satisfaisant de n’en rien dire et de réduire le personnage de Bernard à deux moments de sa vie exclusivement. Reste que la continuité entre les deux Bernard, le jeune et le vieux, gagnerait à être mieux assurée —à moins qu’au contraire, le choix du réalisateur ne soit d’accentuer la rupture qui a fait sombrer le personnage irrémédiablement.

Cependant, dès la période de la guerre, on est préparé à la catastrophe qui suivra, et ce de deux manières au moins pour ce qui concerne le cas particulier de Bernard. Il fait à un camarade chrétien de bonne volonté la théorie de son nihilisme, qui l’amène à s’isoler et à refuser toute adaptation aux règles de la vie sociale. Mais surtout il plonge dans une culpabilité suicidaire lorsqu’il est cause d’un retard qui permettra l’attaque du camp français par les fellaghas et le massacre épouvantable des soldats restés sur place en nombre insuffisant. A partir de ce funeste événement, on comprend que Bernard ne pourra jamais reprendre une vie normale si ce n’est heureuse et qu’il est voué à la marginalisation, échecs divers de ses tentatives et clochardisation dans un milieu rural qui pour finir va l’exclure brutalement.

Les épisodes de guerre, commentés sur le champ et en direct par les soldats eux-mêmes, comportent un questionnement qui explique le titre du film : Des hommes. L’étonnement, la stupéfaction et l’horreur viennent en effet de ce qu’on pourrait appeler un constat d’inhumanité : certains des actes commis, dans l’un ou l’autre des groupes ennemis, semblent incroyables de la part d’être humains. Comment des hommes peuvent-ils se conduire de telle façon ? On retrouve la question qui s’était posée une quinzaine d’années auparavant, avec l’ouverture des camps de concentration et le constat de ce qui s’y était passé. On sait que les témoins eux-mêmes et ceux qui avaient subi ces actes ont eu de la peine à y croire. Qu’on se rappelle la question posée par Primo Levi : « Si c’est un homme », titre du récit qu’il a tiré de sa déportation à Auschwitz à la demande des Alliés et montrant la difficulté d’expliquer ce qui s’est passé là-bas. Et l’on retrouve la même interrogation sur « l’espèce humaine », c’est son titre, dans le livre de Robert Antelme à son retour des camps de concentration.

De la guerre d’Algérie on a évidemment beaucoup parlé mais la politique l’a emporté sur les considérations qui sont celle de Laurent Mauvignier et de  Lucas Belvaux. Ils répercutent la parole et le témoignage de gens qui sont encore vivants, mais il n’est pas cynique de dire que ce n’est plus pour bien longtemps : la génération qui avait 20 ans en 1960 en a maintenant 80 passées, il y a donc tout lieu de croire que le moment des témoignages vécus sera bientôt passé. Il pourrait faire place à des questions à la fois générales et particulières dont l’exemple même serait la question du Mal et ses apparitions dans l’histoire (cette tendance apparaît dans la nouvelle édition de Mein Kampf qui s’est donnée pour titre Historiciser le Mal).

Lucas Belvaux. Ils répercutent la parole et le témoignage de gens qui sont encore vivants, mais il n’est pas cynique de dire que ce n’est plus pour bien longtemps : la génération qui avait 20 ans en 1960 en a maintenant 80 passées, il y a donc tout lieu de croire que le moment des témoignages vécus sera bientôt passé. Il pourrait faire place à des questions à la fois générales et particulières dont l’exemple même serait la question du Mal et ses apparitions dans l’histoire (cette tendance apparaît dans la nouvelle édition de Mein Kampf qui s’est donnée pour titre Historiciser le Mal).

Sujet écrasant évidemment mais que Lucas Belvaux a eu le courage d‘aborder dans son film alors qu’il aurait pu s’en tenir, comme tant d’autres, à la multiplicité inépuisable et spectaculaire des anecdotes.

Denise Brahimi

« DES HOMMES » de Lucas Belvaux

Un deuxième regard.

On ne sort pas indemne du film de Lucas Belvaux comme on sortait secoué du livre de Laurent Mauvignier que le film adapte. C’est déjà la première  réussite de ce film, car un livre aussi fort, mêlant monologues, voix intérieures, descriptions à phrases brèves, longues énumérations sans ponctuation ne doit pas être facile à traduire cinématographiquement. Les voix off de Bernard/Feu de bois/Depardieu ou de Rabut/Daroussin sonnent juste. La lâcheté de Rabut, jaloux et dominé par son cousin, nous pouvons tous la partager, la ressentir. La tension entre les scènes d’aujourd’hui et celles de 1962 est bien celle du livre.

réussite de ce film, car un livre aussi fort, mêlant monologues, voix intérieures, descriptions à phrases brèves, longues énumérations sans ponctuation ne doit pas être facile à traduire cinématographiquement. Les voix off de Bernard/Feu de bois/Depardieu ou de Rabut/Daroussin sonnent juste. La lâcheté de Rabut, jaloux et dominé par son cousin, nous pouvons tous la partager, la ressentir. La tension entre les scènes d’aujourd’hui et celles de 1962 est bien celle du livre.

Une petite réserve sur la partie algérienne (tournée de façon très crédible au Maroc), et le jeu des acteurs jeunes. Les différences physiques entre les comédiens, mais même leur façon de jouer, pas vraiment « raccord » avec celle de leurs doubles âgés rend difficile l’identification. Et surtout, on ne sent pas la réalité de ces gamins d’à peine 20 ans perdus dans ce monde d’adultes. Cette réalité si justement et intimement décrite par Raphaelle Branche dans son tout récent livre, commenté dans notre Lettre. Cette tragédie dans laquelle des enfants sont devenus « des hommes », mais quels hommes ! Des loups pour l’homme comme dit le titre du livre de Brigitte Giraud.

Malgré ces détails d’appréciation toute personnelle, ce film dit bien comment ce « passé qui ne passe pas » reste toujours si présent dans la vie profonde de notre pays. Et combien de tels livres et films restent plus que jamais nécessaires pour humaniser ce pan de l’histoire qui a déchiré tant de vies. Et pour que les jeunes générations se l’approprient avec compréhension pour que nous ne retombions jamais dans de telles tragiques erreurs… même si entre-temps Rwanda, Kosovo, Yougoslavie, peut-être Mali et Libye ont montré que l’histoire bégaye parfois.

Michel Wilson

« FERNAND POUILLON, UNE ARCHITECTURE HABITEE », deux films de Marie-Claire Rubinstein, DVD

Ces deux films concernent deux moments successifs de l’œuvre architecturale de Fernand Pouillon, chronologiquement ils sont en continuité l’un avec l’autre  puisque le premier se situe en Provence dans les années 1947-1953 et le second à Alger de 1953 à1957, et si l’on met les deux films bout à bout, le premier de 48 mn et le second de 52 mn, on découvre en une heure quarante ce qu’ont été dix années d’activité intense de cet architecte dont la capacité de travail a éberlué tous ses collaborateurs. Sans aucun doute, c’était un architecte de grand talent, avec beaucoup de continuité dans l’idée qu’il se faisait de son métier comme le prouve le rapprochement de ces deux films (malgré les circonstances très différentes de ce qu’il a fait en Provence et en Algérie) ; et aussi une belle capacité de se renouveler comme on aura l’occasion de le voir lorsqu’il retournera travailler en Algérie après l’indépendance de ce pays et divers avatars de sa vie personnelle (lorsqu’à la suite d’un scandale financier il purge en prison une partie de la peine de trois ans à laquelle il a été condamné).

puisque le premier se situe en Provence dans les années 1947-1953 et le second à Alger de 1953 à1957, et si l’on met les deux films bout à bout, le premier de 48 mn et le second de 52 mn, on découvre en une heure quarante ce qu’ont été dix années d’activité intense de cet architecte dont la capacité de travail a éberlué tous ses collaborateurs. Sans aucun doute, c’était un architecte de grand talent, avec beaucoup de continuité dans l’idée qu’il se faisait de son métier comme le prouve le rapprochement de ces deux films (malgré les circonstances très différentes de ce qu’il a fait en Provence et en Algérie) ; et aussi une belle capacité de se renouveler comme on aura l’occasion de le voir lorsqu’il retournera travailler en Algérie après l’indépendance de ce pays et divers avatars de sa vie personnelle (lorsqu’à la suite d’un scandale financier il purge en prison une partie de la peine de trois ans à laquelle il a été condamné).

La continuité des idées consiste en ce que, aux dires de ceux qui l’admirent et ils sont nombreux, il a toujours eu pour but non d’éblouir par des trouvailles avant-gardistes et spectaculaires, mais de faciliter la vie quotidienne des gens simples pour lesquels il construisait.

En 1947, suite aux destructions de la Deuxième guerre mondiale et à la paupérisation généralisée, la France connaît une très grave crise du logement, dont témoignent par exemple les cris d’alerte de l’Abbé Pierre qui fonde le mouvement Emmaus en 1949. La ville de Marseille a été très meurtrie du fait de la destruction par les Allemands d’un quartier très ancien, le Panier, en bordure du Vieux Port. C’est finalement Fernand Pouillon qui l’emporte parmi les candidats à sa reconstruction. Non loin de là il travaille également aux Sablettes en rade de Toulon, et à Aix-en-Provence, pour la création de 200 logements.

C’est parce que Fernand Pouillon est connu pour la rapidité et l’efficacité de son travail que l’idée vient au Maire d’Alger Jacques Chevallier de recourir à lui ; et c’est alors que commence entre l’homme politique et l’architecte une coopération remarquable par la qualité et la quantité de ses effets. Les Lyonnais penseront à la rencontre du même ordre qui a eu lieu dans leur ville une génération auparavant entre le maire Edouard Herriot et l’architecte urbaniste Tony Garnier (mort en 1948). A Alger, en cette période qui va bientôt connaître le début de la Guerre d’Algérie, le maire qui fait partie des Libéraux cherche tous les moyens d’apaiser les conflits, tout autant sociaux que raciaux, et c’est dans cet esprit qu’il lui paraît souhaitable de créer de vastes ensemble d’habitations, regroupant dans des centaines de logements une population de niveau social moyen et d’appartenances variées. Fernand Pouillon entre pleinement dans son projet, en construisant ces cités étonnantes, par leur conception et leur ampleur, qui s’appellent Diar Es Saâd, Diar El Mahçoul, Climat de France. Le film est évidemment un excellent moyen de les donner à voir, la réalisatrice s’appuyant à la fois sur des images actuelles mais aussi sur des archives auxquelles le fils de Jacques Chevallier lui a donné accès. Du résultat, on n’a pas envie de dire qu’il est un documentaire à cause du sentiment prévalent que ce genre filmique est souvent didactique donc facilement ennuyeux. Ce n’est évidemment pas le

C’est parce que Fernand Pouillon est connu pour la rapidité et l’efficacité de son travail que l’idée vient au Maire d’Alger Jacques Chevallier de recourir à lui ; et c’est alors que commence entre l’homme politique et l’architecte une coopération remarquable par la qualité et la quantité de ses effets. Les Lyonnais penseront à la rencontre du même ordre qui a eu lieu dans leur ville une génération auparavant entre le maire Edouard Herriot et l’architecte urbaniste Tony Garnier (mort en 1948). A Alger, en cette période qui va bientôt connaître le début de la Guerre d’Algérie, le maire qui fait partie des Libéraux cherche tous les moyens d’apaiser les conflits, tout autant sociaux que raciaux, et c’est dans cet esprit qu’il lui paraît souhaitable de créer de vastes ensemble d’habitations, regroupant dans des centaines de logements une population de niveau social moyen et d’appartenances variées. Fernand Pouillon entre pleinement dans son projet, en construisant ces cités étonnantes, par leur conception et leur ampleur, qui s’appellent Diar Es Saâd, Diar El Mahçoul, Climat de France. Le film est évidemment un excellent moyen de les donner à voir, la réalisatrice s’appuyant à la fois sur des images actuelles mais aussi sur des archives auxquelles le fils de Jacques Chevallier lui a donné accès. Du résultat, on n’a pas envie de dire qu’il est un documentaire à cause du sentiment prévalent que ce genre filmique est souvent didactique donc facilement ennuyeux. Ce n’est évidemment pas le  cas des images montrées par Marie-Claire Rubinstein, d’autant qu’elles sont replacées dans leur contexte historique de manière à la fois simple et vivante par les plus aptes à le faire, Benjamin Stora et Nadir Boumaza. C’est plutôt une sorte de promenade qui fait référence au passé sans exclure le présent. Une des réussites de la réalisatrice est qu’elle sait faire parler les gens, et que sous l’œil de sa caméra, les gens qui s’expriment ont des visages remarquablement expressifs.

cas des images montrées par Marie-Claire Rubinstein, d’autant qu’elles sont replacées dans leur contexte historique de manière à la fois simple et vivante par les plus aptes à le faire, Benjamin Stora et Nadir Boumaza. C’est plutôt une sorte de promenade qui fait référence au passé sans exclure le présent. Une des réussites de la réalisatrice est qu’elle sait faire parler les gens, et que sous l’œil de sa caméra, les gens qui s’expriment ont des visages remarquablement expressifs.

A cet égard le film s’avère supérieur à l’album de photos, ce qui est tout à fait normal , et on ne peut qu’en avoir confirmation si l’on rapproche cette « Algérie habitée » de ce que montre le bel album des éditions Macula : « Fernand Pouillon et l’Algérie. Bâtir à hauteur d’hommes » (2019-2020) où les photos sont de Daphné Bengoa et de Léo Fabrizio, avec en prime un texte de la jeune et talentueuse romancière Kaouther Adimi.

On bénéficie dans le film de la présence de gens qui ont travaillé pour Pouillon et avec lui et on comprend que ces moments sont restés pour eux inoubliables. Cet homme n’était pas un doctrinaire mais avant tout un passionné, au risque d’être emporté par ses excès. Les deux films lui sont évidemment très favorables et on ne les regarde pas sans se laisser gagner. Dans le premier des deux on bénéficie des propos tenus par le « philosophe de l’urbain » (c’est ainsi qu’il est désigné) Thierry Paquot. C’est sans doute à lui qu’on doit la présence du mot « habiter » dans le titre des deux films, puisque, selon lui, habiter est le fait humain par excellence. Il en était certainement de même pour Fernand Pouillon.

Denise Brahimi

Un retour de quelques spectatrices et spectateurs de notre association sur « ADN » de Maïwenn

Notre association s’est vue offrir de présenter ce film lors de sa ressortie à Lyon, au Lumières Terreaux. L’occasion de ces quelques avis personnels à son sujet.

ADN s’ouvre sur une épreuve, celle de la disparition du grand père maternel avec lequel le personnage de Neige interprété par

Maïwen avait tissé des liens et un amour profonds. Maïwen ne nous épargne rien. Elle nous montre ainsi toutes les étapes de cette

séparation si difficile et le début du film s’en trouve certainement alourdi.  Cependant, à la question de la séparation, vient se

Cependant, à la question de la séparation, vient se

substituer celle de l’héritage ou de l’ADN familial au sens littéral du terme. Très vite, on comprend qu’il s’agit pour Neige (dont

l’histoire rappelle évidemment celle de Maïwen) d’une question de survie. En effet, le vide laissé par le grand père la place face à

une solitude insoutenable à laquelle elle fait péniblement face. Ce vide fait remonter à la surface certains conflits familiaux ainsi

qu’un désir intense d’affranchissement et de libération. Et cette libération passera par la quête identitaire. Qui est Neige et

comment peut-elle vivre sa part d’identité non française, en l’occurence ici son algérianité ? Neige ne peut plus respirer et sa

survie repose sur un voyage. Il s’agit pour elle de retrouver Alger et l’Algérie maternelle…

Après des séquences dramatiques et insistantes sur la douleur et le désarroi qu’entraine la disparition d’un être cher, le film

reprend, comme le personnage de Neige, son souffle pour laisser s’installer des moments plus légers, drôles et gracieux. La

caméra est mobile, légère et sensuelle. Progressivement Maïwen sort de l’obscurité pour laisser entrer la lumière. Neige finit par

assumer son désir d’identité et décide de rejoindre, par bateau, Alger. On la retrouve dans la lumière de la ville blanche, au coeur

du Hirak, d’une autre lutte, celle de la libération du peuple algérien. Le film s’achève ici sur ce parallèle entre deux luttes de

libération.

Si le film de Maïwen n’est pas un très grand film, le scénario est simple et l’intrigue parfois lacunaire, il a le mérite de se faire

l’écho de questions très actuelles sur les enjeux identitaires, sur leur politisation mais aussi sur leur importance dans la vie

personnelle des individus issus d’une culture et d’un patrimoine familial métissés.

Noria Haddadi

ADN & impressions

Laisser parler son AcideDésoxyriboNucléique c’est écouter, entre rires et pleurs, la voix des ancêtres vous conter la vie qui va, la vie d’ici, la vie d’antan. Car il s’agit bien de vie dans ADN même si le film de Maïwenn commence par la mort du grand-père,Émir (Omar Marwan).

« Oh ! Cher grand-père, semble s’écrier Neige (Maïwenn), Merci pour la lettre complexe de brins, hélices, chromosomes et autres gènes que tu as déposée en héritage dans le génome de ma naissance».

Émir, figure charismatique du patriarche aimant, tout dévoué à sa tribu familiale multiculturelle, comme il le fut, dans sa jeunesse, à l’Algérie colonisée en tant que moudjahidine, Émir donc, déclenche, en mourant, un séisme familial.

Émir, figure charismatique du patriarche aimant, tout dévoué à sa tribu familiale multiculturelle, comme il le fut, dans sa jeunesse, à l’Algérie colonisée en tant que moudjahidine, Émir donc, déclenche, en mourant, un séisme familial.

Avec cet « aimant » semble s’être aussi dissout le lien qui faisait de la tribu disparate, une famille certes cabossée mais une famille quand même.

Enfants, petits-enfants et toutes les « pièces rapportées » soudain en déséquilibre émotionnel existentiel vont devoir se battre avec leurs démons surgis de l’inné, surgis de l’acquis.

Entre douleur et humour, ils sont tous « un peu trop quelque chose », en permanence borderline, ici en ove-dose de rancoeur, Pierre (Alain Françon), le père français-asiatique de Neige, là en déjanté désenchantement d’une mère et sa fille, Caroline (Fanny Ardant) et Neige.

Avec en toile de fond la religion musulmane d’Émir et les scories incandescentes de la guerre d’Algérie, il apparaît bien difficile à chacun des personnages de se définir une identité singulière.

Quête sincère, émouvante de Neige, de Kévin (Dylan Robert), ce petit-fils également élevé par Émir, à la recherche du juste dosage d’appartenance sociale, d’héritages culturels pluriels mais dépositaires tous 2 de l’amour inconditionnel du et au grand-père. Amour qui les mènera sans doute

plus loin que les autres, sur les chemins de l’émancipation, là où les seules origines ne sauraient borner la vie.

L’immersion de Neige au coeur du Hirak à Alger laisse entrevoir des chemins de liberté auxquels je veux croire : intemporels, universels combats humains.

Pas de François (Louis Garel) à mes côtés, cet ami-extraordinaire-qui-vous-veut-du-bien avec tendresse, avec humour, lors de la projection, mais la présence de Laure, ma fille, qui s’est écriée, yeux rougis, à la fin du film (la voix d’Idir et les racines algériennes du film trouvent chez elle la

voie du coeur) :

– « Dis Maman ! On y va QUAND ? Tous ensemble, en famille, en Algérie ? »

Annie – 9 juin 2021

ADN, quelques impressions

Ce film ne laisse pas indifférent, soit qu’il amène des critiques pour son caractère un peu narcissique, soit qu’il suscite de l’émotion par la sensibilité qui l’imprègne.

Personnellement je fais partie de la deuxième catégorie.

J’ai trouvé ce film sincère, bien écrit, bien joué, arrivant à donner vie à une famille foutraque, largement inspirée de celle de Maïwenn, et ce à l’occasion d’un drame intime,

la mort du grand-père, ciment de cette maisonnée.

Moments d’émotion juste (le petit fils et son grand-père), moments de vrai comique juste (la scène du choix du cercueil, presque toutes les interventions de Louis Garrel bien loin du « Bureau des légendes »…) , moments de règlements de compte (la scène sanglante entre Maïwenn et sa « mère » Fanny Ardant…).

Maïwenn m’a embarqué dans son monde un peu dingo, mais finalement un peu familier pour qui a l’Algérie dans son ADN.

Michel Wilson

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.

Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

Pré-annonces pour la rentrée:

- Du 7 au 12 septembre, à Lyon L’Algérie plurielle : Journées culturelles chawiyas (Opéra Underground, Institut Français de civilisation musulmane, Maison des Passages…), diverses manifestations , concerts de Houria AICHI, pièce de Slimane Benaissa, expositions, tables rondes, ateliers de danse…etc. Programme complet dans notre lettre du 1er septembre.

- Samedi 18 septembre, à Lyon (Maison des Passages) spectacle de lecture des textes d’Algérie à cœur livre publié à partir des textes écrits en ateliers d’écritures par des membres de notre association, qui liront leur texte dans un spectacle mis en scène par Dominique Lurcel.

- Vendredi 1er octobre et samedi 2 octobre, à Lyon (Salons de l’Hôtel de Ville), Hommage à Michel Cornaton, avec une table ronde de samedi 2 sur Les camps de regroupement de la guerre d’Algérie.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

Pingback: Réunion du 23 juin 2021 – Coup de Soleil Sud

Pingback: Réunion juin 2021 à Toulouse | Coup de Soleil