Lettre culturelle franco-maghrébine #64

1erÉDITO

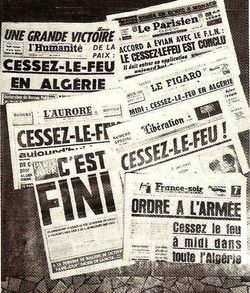

Ce mois de mars a été extrêmement riche en activités auxquelles Coup de soleil ne pouvait manquer de participer, puisqu’il s’agissait de l’Algérie et de la Guerre d’indépendance à laquelle les Accords d’Evian ont mis fin il y a soixante ans. Pour parler de cet événement La Lettre vous propose une mise au point très éclairante de Tahar Khalfoune, extraite de sa conférence du 16 mars à Sciences Po Lyon.

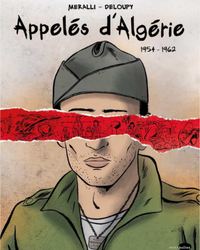

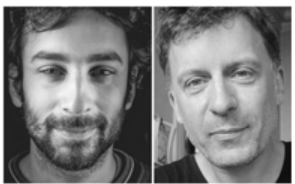

Il n’empêche que la littérature et la vie des gens telle qu’elle la raconte ont leur place dans cette Lettre, sous la forme de trois romans, « L’amour des choses invisibles » de Zied Bakir, « Amour extérieur nuit » de Mina Namous, « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits » de Mabrouk Rachedi. Et comme l’actualité en bande dessinée est riche ces dernières semaines, nous vous invitons de faire connaissance avec le dernier album de Zac Deloupy et Swann Meralli « Appelés d’Algérie » .

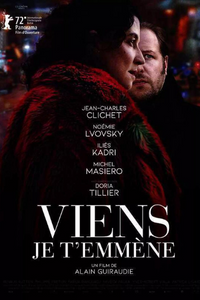

Il y a certainement un peu de malice dans le rapprochement des deux films dont il est question dans cette Lettre, car ils sont on ne peut plus différents, celui de Guiraudie « Viens je t’emmène » comportant une part de provocation tandis que celui de la Tunisienne de Salma Baccar »El Jaïda » est un bel exemple de cinéma humaniste et militant.

Nous terminons par un article que nous a confié Claude Bataillon sur le dernier roman de Leïla Slimani, en fait le 2e de ce qui est annoncé comme un trilogie. Ne manquez pas de lire l’appel qui est adressé à la fin de cet article à tous les lecteurs et lectrices de La Lettre de Coup de Soleil RA, y répondre serait un moyen pour tout le monde de participer au réveil post-covidien longtemps attendu.

Denise Brahimi

Merci à Julia Andersson, stagiaire Erasmus suédoise dans notre association, pour la saisie et le mise en page de cette Lettre.

dont le cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 mars à 12h00, ont scellé officiellement la fin de la guerre d’Algérie qui a duré plus de sept ans et d’une longue nuit coloniale de 132 ans. Le processus des négociations, ayant abouti à leur signature, fut loin d’être un long fleuve tranquille, cet accord de paix fut préparé par de nombreuses rencontres secrètes sans succès tant en France qu’en Suisse et en Égypte…, à commencer par celle de Melun (25-29 juin 1960), puis de Lucerne le 20 février et de Neuchâtel le 5 mars 1961, d’Evian I (20 mai-13 juin 1961), en passant par les rencontres de Lugrin (20-28 juillet 1961), de Bâle, (28 octobre, puis le 10 novembre qui connurent des avancées décisives), des Rousses (18 – 25 février 1962) jusqu’à l’ultime rencontre qui a eu lieu de nouveau à Évian du 7 au 18 mars 1962. Tous ces rendez-vous ont préparé en quelque sorte l’accord final, et les ultimes négociations n’ont fait en vérité qu’entériner ce qui a été décidé quelques semaines auparavant lors de la réunion décisive des Rousses.

dont le cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 mars à 12h00, ont scellé officiellement la fin de la guerre d’Algérie qui a duré plus de sept ans et d’une longue nuit coloniale de 132 ans. Le processus des négociations, ayant abouti à leur signature, fut loin d’être un long fleuve tranquille, cet accord de paix fut préparé par de nombreuses rencontres secrètes sans succès tant en France qu’en Suisse et en Égypte…, à commencer par celle de Melun (25-29 juin 1960), puis de Lucerne le 20 février et de Neuchâtel le 5 mars 1961, d’Evian I (20 mai-13 juin 1961), en passant par les rencontres de Lugrin (20-28 juillet 1961), de Bâle, (28 octobre, puis le 10 novembre qui connurent des avancées décisives), des Rousses (18 – 25 février 1962) jusqu’à l’ultime rencontre qui a eu lieu de nouveau à Évian du 7 au 18 mars 1962. Tous ces rendez-vous ont préparé en quelque sorte l’accord final, et les ultimes négociations n’ont fait en vérité qu’entériner ce qui a été décidé quelques semaines auparavant lors de la réunion décisive des Rousses. Des conséquences de l’autodétermination » que dès l’annonce des résultats officiels du référendum sur l’autodétermination « les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes entreront en même temps en vigueur ». Etant donné que la France n’a pas reconnu le GPRA, la déclaration générale des Accords publiée par le Monde du 20 mars, le sigle GPRA est remplacé par celui du FLN. La ratification populaire de l’autodétermination du 1er juillet 1962 est donc le procédé d’entrée en vigueur des dispositions de ces Accords. Ainsi le résultat de ce référendum, en vertu des dispositions de ce même accord, engage en principe l’État algérien.

Des conséquences de l’autodétermination » que dès l’annonce des résultats officiels du référendum sur l’autodétermination « les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes entreront en même temps en vigueur ». Etant donné que la France n’a pas reconnu le GPRA, la déclaration générale des Accords publiée par le Monde du 20 mars, le sigle GPRA est remplacé par celui du FLN. La ratification populaire de l’autodétermination du 1er juillet 1962 est donc le procédé d’entrée en vigueur des dispositions de ces Accords. Ainsi le résultat de ce référendum, en vertu des dispositions de ce même accord, engage en principe l’État algérien.

Ce qui est original et en fait un récit atypique est le ton de la narration, renvoyant à la manière d’être du narrateur, garçon à coup sûr original, qui a tendance à prendre la vie comme elle vient, et d’une certaine manière nous incitant nous lecteurs à en faire autant, c’est-à-dire à ne pas chercher dans tout ce qu’il raconte une finalité, un projet organisateur, sinon celui qui à brûle-pourpoint (si nous en croyons la fiction) lui vient à l‘esprit et qui est tout à fait aberrant. De quoi s’agit-il en effet ?

Ce qui est original et en fait un récit atypique est le ton de la narration, renvoyant à la manière d’être du narrateur, garçon à coup sûr original, qui a tendance à prendre la vie comme elle vient, et d’une certaine manière nous incitant nous lecteurs à en faire autant, c’est-à-dire à ne pas chercher dans tout ce qu’il raconte une finalité, un projet organisateur, sinon celui qui à brûle-pourpoint (si nous en croyons la fiction) lui vient à l‘esprit et qui est tout à fait aberrant. De quoi s’agit-il en effet ? Cette fiction porte un fort beau titre qui donne à réfléchir, elle pourrait être l’indice que ce livre est au moins en partie « une quête spirituelle », expression employée par l’auteur à la fin du livre. Plus apparente est sa manière d’évoquer la vie sur un mode ludique, et sans doute passablement malicieux. Lorsqu’il revient en France après son faux pèlerinage à La Mecque, au moment où il prend l’avion, des trafiquants de drogue confient au jeune homme un paquet illicite à transporter, se fiant à son apparente naïveté—qui sera tout à fait démentie par la suite. On dirait que ce garçon étonnant emprunte quelque chose à la figure de Djoha, personnage du naïf dans un ensemble de contes populaires et bien connu dans la littérature orale du Maghreb. Naïf sans doute mais en même temps malin et rusé, ce qui convient aussi pour le personnage de Zied Bakir, en sorte que la figure de Djoha pourrait être une des clefs de ce petit livre un peu énigmatique et dont on découvre peu à peu qu’il est riche de références non pas à une mais à plusieurs cultures, à la fois orale et écrite, arabe ou arabo-berbère et française ou occidentale. Il est certain que l’auteur en use très librement et ne s’inféode pas à une sorte de sagesse bien répertoriée, d’autant que l’épilogue du livre fait état avec humour d’une évolution qui nous incite à ne voir dans les faits ra contés que les étapes diverses d’une vie aventureuse : aux dernières nouvelles, le vagabond bohême et sans papiers est devenu un affairiste traficoteur, boursicoteur etc : ce serait donc non seulement Djoha mais aussi Scapin qui a plusieurs tours dans son sac et qui est possédé d’abord par le plaisir de jouer des rôles dans la vaste comédie humaine dont il faut savoir s’amuser.

Cette fiction porte un fort beau titre qui donne à réfléchir, elle pourrait être l’indice que ce livre est au moins en partie « une quête spirituelle », expression employée par l’auteur à la fin du livre. Plus apparente est sa manière d’évoquer la vie sur un mode ludique, et sans doute passablement malicieux. Lorsqu’il revient en France après son faux pèlerinage à La Mecque, au moment où il prend l’avion, des trafiquants de drogue confient au jeune homme un paquet illicite à transporter, se fiant à son apparente naïveté—qui sera tout à fait démentie par la suite. On dirait que ce garçon étonnant emprunte quelque chose à la figure de Djoha, personnage du naïf dans un ensemble de contes populaires et bien connu dans la littérature orale du Maghreb. Naïf sans doute mais en même temps malin et rusé, ce qui convient aussi pour le personnage de Zied Bakir, en sorte que la figure de Djoha pourrait être une des clefs de ce petit livre un peu énigmatique et dont on découvre peu à peu qu’il est riche de références non pas à une mais à plusieurs cultures, à la fois orale et écrite, arabe ou arabo-berbère et française ou occidentale. Il est certain que l’auteur en use très librement et ne s’inféode pas à une sorte de sagesse bien répertoriée, d’autant que l’épilogue du livre fait état avec humour d’une évolution qui nous incite à ne voir dans les faits ra contés que les étapes diverses d’une vie aventureuse : aux dernières nouvelles, le vagabond bohême et sans papiers est devenu un affairiste traficoteur, boursicoteur etc : ce serait donc non seulement Djoha mais aussi Scapin qui a plusieurs tours dans son sac et qui est possédé d’abord par le plaisir de jouer des rôles dans la vaste comédie humaine dont il faut savoir s’amuser.

« AMOUR, EXTÉRIEUR NUIT », par Mina Namous, éditions Dalva, 2022

Mina Namous a d’abord été juriste à Alger avant de devenir écrivaine à Paris, et ce livre est son premier roman. On peut certainement en parler comme d’un roman d’amour ne serait-ce que pour le distinguer de la production franco-algérienne habituelle, surtout dans la catégorie féminine voire féministe, où l’écriture consiste principalement à revendiquer une liberté d’action que les femmes ont beaucoup de difficulté à faire reconnaître dans leur milieu familial. Or cette liberté ne manque absolument pas à la narratrice de « Amour extérieur nuit » qui vit à Alger avec sa mère et sa grand-mère mais sans subir de la part de celles-ci le moindre contrôle, et c’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre le titre de ce récit ou roman : la narratrice Sarah est une jeune femme célibataire qui sort à peu près tous les soirs sinon toutes les nuits sans avoir à en rendre compte. Il est vrai que ce n’est plus une jeune fille puisqu’elle approche la trentaine même si elle est encore célibataire et ne se voit aucune perspective sérieuse de mariage (malgré une certaine pression sociale en ce sens, qui d’ailleurs reste modérée, on a envie de dire normale et attendue). La liberté dont dispose Sarah s’appuie sur son autonomie financière, elle travaille dans ce qu’on pourrait appeler un cabinet d’avocats, et s’y est fait reconnaître pour ses qualités personnelles et professionnelles, même si certains dans son entourage estiment qu’elle pourrait prétendre à beaucoup mieux. L’action du récit se passe donc dans un milieu de cadres aisé(e)s, où la vie quotidienne est alignée sur un modèle européen, avec lequel les échanges sont relativement fréquents ; non sans quelques différences qui s’expliquent par le milieu algérien, où la permissivité reste une importation récente et réservée à une élite sociale limitée en nombre.

En guise de commentaire pour le premier mot du titre, « amour », il faut dire qu’en effet, toute l’histoire qui nous est racontée est celle d’une liaison amoureuse, entre Sarah encore jeune adulte mais qui n’en est pas à ses premiers émois et Karim, homme un peu plus âgé, déjà marié et vivant le plus souvent en France avec une épouse française, même s’il vient souvent à Alger pour des raisons professionnelles et parce que c’est là que vivent encore ses vieux parents.

Les circonstances ont amené ces deux-là à se rencontrer et si nous étions dans un roman de la collection Harlequin, nous assisterions sans doute au développement entre eux d’une passion grandissante, en dépit des obstacles qui s’y opposent et les amènent à vivre leur amour clandestinement. Mina Namous fait preuve d’une maturité et d’une lucidité qui l’amènent plutôt à nous raconter l’histoire d’une liaison forcément passagère et d’avance condamnée ; et tout se joue, du commencement à la fin dans une durée qui ne va guère au-delà d’un an. Sans doute faut-il mettre l’accent sur le fait que cette histoire d’amour prend son sens par sa fin et par le fait qu’elle ne s’accomplit jamais vraiment—restant au contraire dans l’incomplétude et dans l’indécision —au point que le dénouement est à peine un drame, en tout cas ce n’est pas ainsi que l’auteure choisit de le raconter : il n’y a ni violence, ni suicide ni folie, on a envie de dire que la rupture entre Sarah et Karim se passe discrètement et convenablement, ce qui ne l’empêche pas d’être cruelle, et l’on s’aperçoit pour finir que cruelle elle a été continûment, en tout cas pour Sarah puisque c’est elle la narratrice à travers laquelle nous sommes amenés à connaître ce peu d’événements.

Les circonstances ont amené ces deux-là à se rencontrer et si nous étions dans un roman de la collection Harlequin, nous assisterions sans doute au développement entre eux d’une passion grandissante, en dépit des obstacles qui s’y opposent et les amènent à vivre leur amour clandestinement. Mina Namous fait preuve d’une maturité et d’une lucidité qui l’amènent plutôt à nous raconter l’histoire d’une liaison forcément passagère et d’avance condamnée ; et tout se joue, du commencement à la fin dans une durée qui ne va guère au-delà d’un an. Sans doute faut-il mettre l’accent sur le fait que cette histoire d’amour prend son sens par sa fin et par le fait qu’elle ne s’accomplit jamais vraiment—restant au contraire dans l’incomplétude et dans l’indécision —au point que le dénouement est à peine un drame, en tout cas ce n’est pas ainsi que l’auteure choisit de le raconter : il n’y a ni violence, ni suicide ni folie, on a envie de dire que la rupture entre Sarah et Karim se passe discrètement et convenablement, ce qui ne l’empêche pas d’être cruelle, et l’on s’aperçoit pour finir que cruelle elle a été continûment, en tout cas pour Sarah puisque c’est elle la narratrice à travers laquelle nous sommes amenés à connaître ce peu d’événements.

Et ce dont on prend conscience à la lire est l’ensemble des raisons pour lesquelles elle ne pouvait être que perdante au terme de cette brève aventure, au cours de laquelle, à aucun moment et en dépit de certaines apparences, elle n’a eu l’initiative. La distribution des rôles, dans ce jeu, a été d’emblée inégale : Karim est marié, elle ne l’est pas, Karim est de loin son supérieur hiérarchiquement (pour des raisons qui doivent un peu, mais un peu seulement, à leur différence d’âge), Karim est habitué à prendre des initiatives, quoi qu’il en soit, ce qu’elle ne fait pas. Au moment de leur histoire commune, il apparaît que Karim est extrêmement mobile, alors qu’elle ne bouge que très peu d’Alger et pour un temps toujours très limité. En fin Karim est le maître du temps, c’est lui qui décide des moments où il vient à Alger, ou pas : le rythme de leur liaison est impulsé par lui, elle ne fait que le subir.

Face à cette situation, la force et l’originalité du roman de Mina Namous est qu’elle évite certains pièges, pourtant typiques de notre époque. D’une part, elle ne charge pas son personnage masculin, en le rendant responsable de tout ce qui arrive à son héroïne, comme on dit dans la tragédie : en fait Sarah savait très bien et avait toutes les raisons de savoir comment l’histoire finirait, selon toute vraisemblance et aussi selon la sagesse et l’expérience de son entourage qui ne manque pas de l’avertir. Elle est loin d’être une jeune fille naïve et elle s’engage sciemment, volontairement. En sorte que lorsqu’arrive le dénouement, il n’y a chez elle ni jérémiade, ni auto-attendrissement. D’autre part elle ne fait pas de Karim un prédateur sexuel comme on dit de nos jours, et c’est d’ailleurs étant donné nos habitudes de lecture, un grand sujet d’étonnement : Karim ne se jette pas d’emblée sur Sarah pour en jouir physiquement et cet aspect de leur relation est tout à fait escamoté par le récit ; le lecteur occidental est dérouté par l’absence des scènes sexuelles qui semblent devenues aujourd’hui le « must » de tout roman—au point de se demander, au moins pendant une bonne partie de l’histoire, si vraiment il y a passage à l’acte, pour le dire de façon peu élégante. Le parti pris de l’auteure à cet égard est tout à fait évident, c’est elle qu’il faudrait interroger là-dessus. En tout cas il semble certain que Karim n’est pas un prédateur sexuel au sens que les féministes donnent à ce mot.

Face à cette situation, la force et l’originalité du roman de Mina Namous est qu’elle évite certains pièges, pourtant typiques de notre époque. D’une part, elle ne charge pas son personnage masculin, en le rendant responsable de tout ce qui arrive à son héroïne, comme on dit dans la tragédie : en fait Sarah savait très bien et avait toutes les raisons de savoir comment l’histoire finirait, selon toute vraisemblance et aussi selon la sagesse et l’expérience de son entourage qui ne manque pas de l’avertir. Elle est loin d’être une jeune fille naïve et elle s’engage sciemment, volontairement. En sorte que lorsqu’arrive le dénouement, il n’y a chez elle ni jérémiade, ni auto-attendrissement. D’autre part elle ne fait pas de Karim un prédateur sexuel comme on dit de nos jours, et c’est d’ailleurs étant donné nos habitudes de lecture, un grand sujet d’étonnement : Karim ne se jette pas d’emblée sur Sarah pour en jouir physiquement et cet aspect de leur relation est tout à fait escamoté par le récit ; le lecteur occidental est dérouté par l’absence des scènes sexuelles qui semblent devenues aujourd’hui le « must » de tout roman—au point de se demander, au moins pendant une bonne partie de l’histoire, si vraiment il y a passage à l’acte, pour le dire de façon peu élégante. Le parti pris de l’auteure à cet égard est tout à fait évident, c’est elle qu’il faudrait interroger là-dessus. En tout cas il semble certain que Karim n’est pas un prédateur sexuel au sens que les féministes donnent à ce mot.

Mais pour rester dans cet ensemble de réflexions sur ce qu’il en est de la liberté des femmes, le récit, alors même qu’il nous montre une femme, algérienne qui plus est, libre de ses mouvements, pose une question implicite : y a-t-il un sens à parler de la liberté en amour, celui-ci n’étant autre chose que le plus fort des liens, un lien voulu, désiré et recherché ? Le récit de Mina Namous fait le constat qu’algérienne ou pas, la femme dont elle parle est amenée à passer par le même chemin, les mêmes épreuves et expériences qu’on connaît depuis des millénaires, en dépit du lieu et du temps. Elle en tire un récit sobre et maîtrisé, loin de tout pathos et de toute hystérie.

Denise Brahimi

« TOUS LES MOTS QU’ON NE S’EST PAS DITS », par Mabrouk Rachedi, éditions Grasset, 2022

Ecrivain et journaliste d’origine algérienne, cet auteur est beaucoup plus proche de la France que de l’Algérie qui n’apparaît que très peu dans son livre, dont le sujet est la vie en France d’une famille immigrée, sur deux ou trois générations et principalement de 1962 à 2005. Il s’agit de la famille Asraoui, dont on apprend à connaître le père Mohand et la mère Fatima, ainsi que leurs neuf enfants, cinq frères et quatre sœurs, dont certains seulement sont les personnages du récit, l’auteur ayant fait le choix de pas parler des autres.

Dans cette famille francophone et de plus en plus française on parle le français mais aussi le tamazight, en revanche il n’y est jamais question d’arabe ni d’arabité, signe évident d’une origine kabyle, bien qu’il ne soit pas question dans le livre de la façon dont cette origine spécifique pourrait être vécue et revendiquée. L’un des frères, celui du milieu, Kader, est très vigilant voire agressif lorsqu’il croit devoir défendre son algérianité mais le livre ne donne pas le sentiment que celle-ci soit attaquée, on a plutôt le sentiment d’avoir affaire avec les Asraoui, à une famille de prolétaires français, marquée politiquement à gauche et qui en tout cas à la génération du père Mohand est très proche du parti communiste, représenté dans le livre par un militant ouvrier Gérard, l’origine de leur amitié étant que Gérard a sauvé Mohand du massacre des Algériens qui s’est accompli dans les rues de Paris en octobre 1961. Cet épisode est d’ailleurs raconté de manière détaillée dans un chapitre du livre de Mabrouk Rachedi, il se place juste avant que Mohand et Fatima ne viennent vivre à Paris en 1962, pour des raisons économiques parce que Mohand veut fonder une nombreuse famille et pense qu’il n’y aura aucun avenir pour ses enfants s’il le fait en Algérie. Plus tard, en 1976, il aura une velléité de retourner s’installer dans son pays d’origine, mais les réactions unanimement et violemment négatives de tous les siens lorsqu’il leur annonce ce projet l’oblige à faire marche arrière et à les ramener tous en France, après quoi aucun d’entre eux n’aura plus jamais une tentation de cette sorte.

Dans cette famille francophone et de plus en plus française on parle le français mais aussi le tamazight, en revanche il n’y est jamais question d’arabe ni d’arabité, signe évident d’une origine kabyle, bien qu’il ne soit pas question dans le livre de la façon dont cette origine spécifique pourrait être vécue et revendiquée. L’un des frères, celui du milieu, Kader, est très vigilant voire agressif lorsqu’il croit devoir défendre son algérianité mais le livre ne donne pas le sentiment que celle-ci soit attaquée, on a plutôt le sentiment d’avoir affaire avec les Asraoui, à une famille de prolétaires français, marquée politiquement à gauche et qui en tout cas à la génération du père Mohand est très proche du parti communiste, représenté dans le livre par un militant ouvrier Gérard, l’origine de leur amitié étant que Gérard a sauvé Mohand du massacre des Algériens qui s’est accompli dans les rues de Paris en octobre 1961. Cet épisode est d’ailleurs raconté de manière détaillée dans un chapitre du livre de Mabrouk Rachedi, il se place juste avant que Mohand et Fatima ne viennent vivre à Paris en 1962, pour des raisons économiques parce que Mohand veut fonder une nombreuse famille et pense qu’il n’y aura aucun avenir pour ses enfants s’il le fait en Algérie. Plus tard, en 1976, il aura une velléité de retourner s’installer dans son pays d’origine, mais les réactions unanimement et violemment négatives de tous les siens lorsqu’il leur annonce ce projet l’oblige à faire marche arrière et à les ramener tous en France, après quoi aucun d’entre eux n’aura plus jamais une tentation de cette sorte.

La famille Asraoui est résolument française et l’on assiste dans le livre à la manière dont les enfants vivent leur francité, au point où il n’y aurait même aucun sens à parler d’intégration : ils sont chez eux et certains d’entre eux, notamment deux des frères, sont très représentatifs des possibilités que la société démocratique offre à des gens désireux de s’élever dans la hiérarchie sociale, appartenant délibérément à la catégorie des transclasses comme on dit aujourd’hui. Le frère aîné, Sofiane, qui a épousé la Française Catherine, est le portrait même d’un bourgeois installé, soucieux d’assurer une bonne voire une excellente éducation à ses enfants. L’auteur insiste non sans humour sur le fait que dans le même temps, un Français de souche comme on dit parfois, ici Gérard l’ami indéfectible de Mohand, reste fidèle à son origine ouvrière et inscrit son fils dans la même lignée, ce fils qu’il a appelé Etienne en hommage au personnage du même nom dans « Germinal » de Zola.

Un autre des fils Asraoui, Kader, est l’exemple même de la stimulation que procure à certains la situation d’enfant d’immigré : la volonté de prendre une revanche sur la modestie de leur origine peut aller comme chez Kader jusqu’à un arrivisme mégalomaniaque. Telle ou telle avanie ou humiliation subie dans l’adolescence—dans son cas la confiscation par les huissiers d’un poste de télévision cher à son cœur—entraîne un engagement irréversible dans la recherche du succès à n’importe quel prix, insolent et ostentatoire, qui ne rend certes pas le personnage sympathique ; aussi bien ce n’est pas son but qui à un moment donné devient unique : posséder toujours plus d’argent. L’analyse que fait ici Mabrouk Rachedi renvoie à celles de Balzac, qui montrent comment le renversement révolutionnaire de situations (et l’exemple fulgurant de Napoléon Bonaparte) a fait naître une catégorie d’arrivistes adeptes sans réserve du capitalisme alors en pleine ascension.

Il est évident que Mabrouk Rachedi prend des distances par rapport à ses personnages, notamment Kader, ce qui est plus intéressant littérairement que l’identification fréquente du narrateur à son personnage, dans le cadre d’un roman plus ou moins autobiographique. Celui-là l’est certainement et l’on peut reconnaître l’auteur dans le personnage de « Petit Malik » dont le choix inavouable au sein de sa famille est de devenir écrivain. Il a certainement connu lui aussi la tentation d’une réussite financière, et on le voit pendant quelque temps dans le rôle d’un brillant « trader » jusqu’au moment où il comprend que sa vocation n’est pas là. L’auteur a choisi de lui attribuer une naissance singulière : on lui a donné la place et l’identité d’un petit Malik son cousin mort à l’âge de deux ans, et l’on se dit que cette substitution pourrait être à l’origine de son aptitude, propre à tout écrivain, de se mettre à la place des autres. Petit Malik est celui qui parvient à reconstituer l’histoire de la famille Asraoui, jusque dans ses aspects les plus secrets comme le viol subi par la très jeune Fatima pendant la guerre d’Algérie, avant qu’elle ne parte en France avec son mari Mohand dont elle a d’abord été provisoirement séparée. De ce viol est née une petite fille qu’elle a dû abandonner et qui ne réapparaîtra évidemment jamais, sorte de cicatrice néanmoins marquée dans la chair de l’histoire et du roman, et qui dénote la volonté de l’auteur de ne pas s’en tenir à une simple description. Son désir de prendre en main la matière historique pour la remodeler se voit aussi à l’étonnant et minutieux travail auquel il soumet la chronologie : les faits ne sont jamais présentés continûment de manière linéaire mais au contraire dans une série d’allers-retours à travers le passé—ce qui est peut-être une manière d’indiquer le fonctionnement complexe du travail mémoriel auquel se soumet le narrateur pour faire ressurgir toute cette histoire familiale. L’histoire privée se mêle à celle des événements collectifs, politiques par exemple (tels que l’élection de François Mitterrand en 1981) ce qui est en effet le propre du roman tel que nous le connaissons depuis trois siècles. Et nous comprenons par là que l’auteur qui n’a certes pas le même type d’ambition que le personnage de Kader, n’en a pas moins comme Petit Malik celle de devenir un (grand )écrivain.

Il est évident que Mabrouk Rachedi prend des distances par rapport à ses personnages, notamment Kader, ce qui est plus intéressant littérairement que l’identification fréquente du narrateur à son personnage, dans le cadre d’un roman plus ou moins autobiographique. Celui-là l’est certainement et l’on peut reconnaître l’auteur dans le personnage de « Petit Malik » dont le choix inavouable au sein de sa famille est de devenir écrivain. Il a certainement connu lui aussi la tentation d’une réussite financière, et on le voit pendant quelque temps dans le rôle d’un brillant « trader » jusqu’au moment où il comprend que sa vocation n’est pas là. L’auteur a choisi de lui attribuer une naissance singulière : on lui a donné la place et l’identité d’un petit Malik son cousin mort à l’âge de deux ans, et l’on se dit que cette substitution pourrait être à l’origine de son aptitude, propre à tout écrivain, de se mettre à la place des autres. Petit Malik est celui qui parvient à reconstituer l’histoire de la famille Asraoui, jusque dans ses aspects les plus secrets comme le viol subi par la très jeune Fatima pendant la guerre d’Algérie, avant qu’elle ne parte en France avec son mari Mohand dont elle a d’abord été provisoirement séparée. De ce viol est née une petite fille qu’elle a dû abandonner et qui ne réapparaîtra évidemment jamais, sorte de cicatrice néanmoins marquée dans la chair de l’histoire et du roman, et qui dénote la volonté de l’auteur de ne pas s’en tenir à une simple description. Son désir de prendre en main la matière historique pour la remodeler se voit aussi à l’étonnant et minutieux travail auquel il soumet la chronologie : les faits ne sont jamais présentés continûment de manière linéaire mais au contraire dans une série d’allers-retours à travers le passé—ce qui est peut-être une manière d’indiquer le fonctionnement complexe du travail mémoriel auquel se soumet le narrateur pour faire ressurgir toute cette histoire familiale. L’histoire privée se mêle à celle des événements collectifs, politiques par exemple (tels que l’élection de François Mitterrand en 1981) ce qui est en effet le propre du roman tel que nous le connaissons depuis trois siècles. Et nous comprenons par là que l’auteur qui n’a certes pas le même type d’ambition que le personnage de Kader, n’en a pas moins comme Petit Malik celle de devenir un (grand )écrivain.

Denise Brahimi

Atteint d’un AVC, qui lui fait craindre de perdre la parole, il demande à Jérôme de l’aider à retrouver mémoire et capacité à s’exprimer, en enquêtant à partir de son récit. Petit à petit, Jérôme va retrouver les protagonistes d’une histoire qui se révèle peu à peu, tragique et sanglante. Il y sera aidé grâce à la magie des outils numériques, par la petite-fille d’un des protagonistes algériens, Yasmine, qu’il rencontrera probablement lors du voyage en Algérie avec son grand-père, dont l’embarquement pour Alger clôt l’album.

Atteint d’un AVC, qui lui fait craindre de perdre la parole, il demande à Jérôme de l’aider à retrouver mémoire et capacité à s’exprimer, en enquêtant à partir de son récit. Petit à petit, Jérôme va retrouver les protagonistes d’une histoire qui se révèle peu à peu, tragique et sanglante. Il y sera aidé grâce à la magie des outils numériques, par la petite-fille d’un des protagonistes algériens, Yasmine, qu’il rencontrera probablement lors du voyage en Algérie avec son grand-père, dont l’embarquement pour Alger clôt l’album. Encore une fois les deux auteurs mettent leur talent au service d’une démarche mémorielle qui prend une place de plus en plus centrale dans notre pays. La somme de leurs deux albums apporte une riche illustration de ce qui compose notre histoire récente et les constructions mémorielles auxquelles elle donne lieu, et qui se réactualisent quand les jeunes générations s’en emparent. Optimistes ils racontent une démarche qui se fait de part et d’autre de la Méditerranée, ce qui est probablement encore trop rare, mais qu’on peut espérer.

Encore une fois les deux auteurs mettent leur talent au service d’une démarche mémorielle qui prend une place de plus en plus centrale dans notre pays. La somme de leurs deux albums apporte une riche illustration de ce qui compose notre histoire récente et les constructions mémorielles auxquelles elle donne lieu, et qui se réactualisent quand les jeunes générations s’en emparent. Optimistes ils racontent une démarche qui se fait de part et d’autre de la Méditerranée, ce qui est probablement encore trop rare, mais qu’on peut espérer.

Certains iront jusqu’à dire que ces « raisons », même si les faits sont bien réels, sont aussi des prétextes, car c’est de bien d’autres choses que le film parle, se souciant assez peu de tourisme auvergnat (et pourtant, du dedans comme du dehors, de près comme de loin, la belle cathédrale d’un noir de lave est omniprésente) ; et, si l’on ose le dire, ne se souciant pas vraiment non plus de savoir si la communauté musulmane de cette ville a des comportements illicites dangereux. Certes, l’honnête population auvergnate a peur qu’il en soit ainsi, de manière parfois risible mais ce n’est pas directement de cela que le réalisateur veut nous faire part. Cet aspect dramatique de l’actualité lui fournit un excellent point de départ pour montrer la crise collective et quelques-uns de ses aspects particuliers.

Certains iront jusqu’à dire que ces « raisons », même si les faits sont bien réels, sont aussi des prétextes, car c’est de bien d’autres choses que le film parle, se souciant assez peu de tourisme auvergnat (et pourtant, du dedans comme du dehors, de près comme de loin, la belle cathédrale d’un noir de lave est omniprésente) ; et, si l’on ose le dire, ne se souciant pas vraiment non plus de savoir si la communauté musulmane de cette ville a des comportements illicites dangereux. Certes, l’honnête population auvergnate a peur qu’il en soit ainsi, de manière parfois risible mais ce n’est pas directement de cela que le réalisateur veut nous faire part. Cet aspect dramatique de l’actualité lui fournit un excellent point de départ pour montrer la crise collective et quelques-uns de ses aspects particuliers. Mais l’habileté de Guiraudie est surtout visible dans la manière dont il entremêle ces désirs bien réels avec toute sorte de fantasmes qu’a fait naître l’attentat terroriste, évidemment médiatisé sans modération (et avec toutes les conventions de langage désormais tenues à disposition des communicants). Le grand émoi qui s’est emparé de la population lâche la bride aux instincts et favorise le mélange de peur et de fascination, non sans effet sur un climat érotique latent toujours prêt à s’activer. Le jeune Arabe qui pourrait être lié aux terroristes (mais on ne saura jamais le fin mot de l’histoire, preuve que ce n’était pas cela le sujet) se trouve aux prises avec une bande de jeunes voyous locaux pour des affaires de drogue semble-t-il et les violences qui s’ensuivent alimentent chez quelques-uns des voisins de Médéric des sursauts de préjugés raciaux, sociaux etc.

Mais l’habileté de Guiraudie est surtout visible dans la manière dont il entremêle ces désirs bien réels avec toute sorte de fantasmes qu’a fait naître l’attentat terroriste, évidemment médiatisé sans modération (et avec toutes les conventions de langage désormais tenues à disposition des communicants). Le grand émoi qui s’est emparé de la population lâche la bride aux instincts et favorise le mélange de peur et de fascination, non sans effet sur un climat érotique latent toujours prêt à s’activer. Le jeune Arabe qui pourrait être lié aux terroristes (mais on ne saura jamais le fin mot de l’histoire, preuve que ce n’était pas cela le sujet) se trouve aux prises avec une bande de jeunes voyous locaux pour des affaires de drogue semble-t-il et les violences qui s’ensuivent alimentent chez quelques-uns des voisins de Médéric des sursauts de préjugés raciaux, sociaux etc.« EL JAÏDA » de Selma Baccar, film tunisien 2017

C’est une chance rare que d’avoir pu voir à Lyon en ce mois de mars 2022 un film en rapport avec nos préoccupations les plus actuelles, portant à la fois sur l’évolution politique des pays du Maghreb et sur la condition des femmes qui ne cesse d’y être l’objet d’un dur combat. La réalisatrice Selma Baccar unit dans sa propre histoire ces deux types d’action puisqu’elle a été très tôt une cinéaste professionnelle, désormais devenue une femme politique engagée dans une carrière parlementaire. La réalisatrice a beaucoup travaillé pour la Télévision tunisienne, et le film qui l’a fait connaître dans l’histoire des femmes et du cinéma est « Fatma 75 », moyen métrage qui comme son titre l’indique date de 1975, témoignant de la manière dont Selma Baccar a mis son moyen d’expression qui est le cinéma au service de l’émancipation féminine, elle-même liée à la situation politique de son pays la Tunisie .

La construction à la fois très simple et très efficace d’« El Jaïda » lie intimement la libération de la Tunisie à l’époque où elle était encore sous protectorat français et celle des femmes tunisiennes soumises à un statut inique de soumission au pouvoir masculin au moment précis où la réalisatrice situe l’action d’ « El Jaïda », c’est-à-dire dans les huit mois qui précèdent l’indépendance de la Tunisie, d’octobre 1954 à Juin 1955.

La construction à la fois très simple et très efficace d’« El Jaïda » lie intimement la libération de la Tunisie à l’époque où elle était encore sous protectorat français et celle des femmes tunisiennes soumises à un statut inique de soumission au pouvoir masculin au moment précis où la réalisatrice situe l’action d’ « El Jaïda », c’est-à-dire dans les huit mois qui précèdent l’indépendance de la Tunisie, d’octobre 1954 à Juin 1955.

Le film nous permet d’assister, à plusieurs moments qui scandent sa partie politique, aux manifestations de rue menées par de jeunes indépendantistes tunisiens évidemment pourchassés par la police et menant leur action clandestinement. « El Jaïda » montre un exemple de ces jeunes gens courageux qui finiront par l’emporter, au prix d’immenses sacrifices. Il ne va pas tout à fait jusqu’à l’installation du gouvernement national mais presque puisqu’il nous permet d’assister au retour extraordinairement triomphal de Bourguiba à Tunis le 1er juin 1955. La réalisatrice a évidemment voulu montrer ce qu’a été alors l’immense espoir de tout un peuple et ce rappel a une signification très forte par rapport aux enjeux politiques d’aujourd’hui. En tant que femme politique, Salma Baccar se voue entièrement à la cause des Modernistes, qui s’oppose comme on sait à celle des traditionalistes religieux, et au risque très fort de régression que représentent ces derniers, notamment pour le statut des femmes, à l’amélioration duquel le Président Bourguiba (à partir du 25 juillet 1957) a tant œuvré. On voit à quel point les causes à défendre sont imbriquées, et ce tissage qui les croise donne sa trame à El Jaïda.

Le film de Selma Baccar est une représentation pathétique et indignée de ce qu’était la soumission des femmes au pouvoir masculin dans la Tunisie traditionnelle. Elle le fait à partir d’un exemple privilégié, celui d’une femme de la meilleure société, intelligente, cultivée, néanmoins soumise à certains égards au même sort que toutes les autres. C’est elle qu’on voit devenir une rebelle à l’ordre ancien, de façon définitive et irrévocable, à partir d’un événement de sa vie personnelle qui l’amène à exiger, de la part de son mari, le divorce et sa liberté. A la révolte collective des jeunes Tunisiens contre le statut colonial, décidés à se battre autant qu’il faudra pour obtenir l’indépendance, répond la révolte individuelle d’une femme d’ailleurs appuyée sur l’exemple des autres que lui fait découvrir son séjour en prison. On croit comprendre que la prison Dar Joued a vraiment existé en Tunisie jusqu’à l’indépendance, comme lieu où on enfermait les femmes pour les punir de tout manquement à leur devoir d’obéissance : refus de répondre au désir sexuel du mari, tentative d’adultère de la part d’une épouse frustrée par l’impuissance d’un mari trop vieux, répression d’un amour naissant chez une jeune fille chaste mais passionnée : toute sorte de cas sont ainsi évoqués à travers les « pensionnaires » de Dar Joued mais il s’agit le plus souvent de réprimer la sexualité féminine, qui fait de la femme jeune un danger : l’une des prisonnières est coupable de rébellion contre l’autorité implacable de sa belle-mère qui entend « protéger » son fils contre le risque en soi que représente une épouse. Les femmes détenues dans Dar Joued sont aussi bien riches ou pauvres, jeunes ou plus âgées car la répression des femmes est un fait général qui n’a pas à être nuancé d’après ceux qui décident de leur sort : de ceux-ci on voit que le pouvoir de décision se prétend fondé sur des textes religieux remontant aux fondements de l’islam , le portrait qui en est fait dans « El Jaïda » est effrayant et sinistre, on comprend que dans un système comme celui-ci il n’existe aucun contrôle possible ni contre-pouvoir assurant aux femmes une protection. Et pour ce qui est du pouvoir total accordé aux représentants de la religion, il permet de comprendre au passage pourquoi une militante comme Salma Baccar ne cesse de défendre l’idée de laïcité, comme séparation entre tout ce qui relève de l’Etat civil et ce qui appartient au domaine religieux.

Le film de Selma Baccar est une représentation pathétique et indignée de ce qu’était la soumission des femmes au pouvoir masculin dans la Tunisie traditionnelle. Elle le fait à partir d’un exemple privilégié, celui d’une femme de la meilleure société, intelligente, cultivée, néanmoins soumise à certains égards au même sort que toutes les autres. C’est elle qu’on voit devenir une rebelle à l’ordre ancien, de façon définitive et irrévocable, à partir d’un événement de sa vie personnelle qui l’amène à exiger, de la part de son mari, le divorce et sa liberté. A la révolte collective des jeunes Tunisiens contre le statut colonial, décidés à se battre autant qu’il faudra pour obtenir l’indépendance, répond la révolte individuelle d’une femme d’ailleurs appuyée sur l’exemple des autres que lui fait découvrir son séjour en prison. On croit comprendre que la prison Dar Joued a vraiment existé en Tunisie jusqu’à l’indépendance, comme lieu où on enfermait les femmes pour les punir de tout manquement à leur devoir d’obéissance : refus de répondre au désir sexuel du mari, tentative d’adultère de la part d’une épouse frustrée par l’impuissance d’un mari trop vieux, répression d’un amour naissant chez une jeune fille chaste mais passionnée : toute sorte de cas sont ainsi évoqués à travers les « pensionnaires » de Dar Joued mais il s’agit le plus souvent de réprimer la sexualité féminine, qui fait de la femme jeune un danger : l’une des prisonnières est coupable de rébellion contre l’autorité implacable de sa belle-mère qui entend « protéger » son fils contre le risque en soi que représente une épouse. Les femmes détenues dans Dar Joued sont aussi bien riches ou pauvres, jeunes ou plus âgées car la répression des femmes est un fait général qui n’a pas à être nuancé d’après ceux qui décident de leur sort : de ceux-ci on voit que le pouvoir de décision se prétend fondé sur des textes religieux remontant aux fondements de l’islam , le portrait qui en est fait dans « El Jaïda » est effrayant et sinistre, on comprend que dans un système comme celui-ci il n’existe aucun contrôle possible ni contre-pouvoir assurant aux femmes une protection. Et pour ce qui est du pouvoir total accordé aux représentants de la religion, il permet de comprendre au passage pourquoi une militante comme Salma Baccar ne cesse de défendre l’idée de laïcité, comme séparation entre tout ce qui relève de l’Etat civil et ce qui appartient au domaine religieux.

La force du cinéma est grande pour montrer ce qu’il en est concrètement des femmes dans la société traditionnelle soumise au pouvoir masculin. On est frappé par le mélange entre la beauté des corps surtout quand ils sont jeunes et riches de leur sensualité et d’autre part le fait qu’ils portent les traces d’une vie malsaine et opprimée, déformations dues à l’enfermement (inaction, prostration …), laisser-aller causé par l’indifférence du mari et par la réduction de la femme au rôle d’objet sexuel. Certaines sont vraiment malades, comme une malheureuse hystérique qu’on enferme de plus en plus dans une incurable folie.

Pour nous faire sentir cela, la réalisatrice utilise beaucoup de gros plans, donnant l’impression que les femmes sont immobilisées voire traquées sans échappée possible. A cet égard, il est très intéressant de suivre l’évolution du personnage principal joué par la comédienne Wajila Jendoubi, révoltée dès le départ ou presque mais prenant de mieux en mieux conscience de la souffrance générale des femmes (qui peut aller jusqu’au suicide de l’une d’entre elles). À travers elle, on assiste à une marche vers la libération, d’autant qu’elle est soutenue par la volonté d’assurer à sa fille un autre avenir. Le film est émouvant, très direct et d’une parfaite clarté : contre l’insupportable, il faut agir, et ne rien céder.

Denise Brahimi

ARTICLE

« LEÏLA SLIMANI : REGARDEZ NOUS DANSER » par Leïla Slimani (Le pays des autres 2), Gallimard, 2022, 368 p.

Pour moi qui avais lu avec passion le tome 1 voici deux ans, le nouveau roman de Leïla Slimani ne m’a pas déçu. Toujours un style incisif ou tendre selon les pages, une composition qui tire le lecteur vers tous les protagonistes.

Pour moi qui avais lu avec passion le tome 1 voici deux ans, le nouveau roman de Leïla Slimani ne m’a pas déçu. Toujours un style incisif ou tendre selon les pages, une composition qui tire le lecteur vers tous les protagonistes.

Pour qui aime le Maghreb, un témoignage tout neuf sur la naissance d’un pays autour de sa classe dirigeante, examinée sans complaisance, mais avec empathie. On comprend en quoi le Maroc invente une modernité autre que celle de ses voisins. Elle est fondée sur des élites au premier abord fières d’accéder « aux affaires », tout en jouissant de la protection d’une royauté qui garantit la fragile unité d’un pays qui doit au départ ressouder deux morceaux d’empires coloniaux (français et espagnol…). Rappelons que l’épisode colonial au Maroc n’a duré que deux générations, ne créant qu’une toute petite élite moderniste en comparaison des quatre générations coloniales en Tunisie et six en Algérie où le monde « pied noir » pesait dix fois plus qu’au Maroc. Rappelons aussi que si dans beaucoup de pays « l’ordre du monde » est garanti (de façon vague et lointaine) par l’alliance d’un souverain terrestre avec une divinité, au Maroc le souverain a des rapports particulièrement étroits avec cette divinité de tutelle.

Leïla Slimani, sans abandonner sa famille d’agriculteurs qui vivait dans le volume précédent, élargit maintenant son Maroc depuis la région de Méknès, pour nous faire connaître de vieilles familles de Fès dont les rejetons se retrouvent à Casablanca dans les affaires, ou à Rabat dans les ministères. Mais aussi des flashs à Safi, à Essaouira avec son étrange communauté internationale de hippies qui ont en quelque sorte remplacé la communauté juive émigrée en Israël ou en France.

Mais ce Maroc qui « danse » n’est que le devant de la scène et on nous montre tout autant l’envers du décors : les ruraux et les urbains pauvres, les interventions féroces du Maghzen (« le palais »), plus encore craint que révéré. Pas une fête, pas une action politique sans le regard du Roi. L’auteure rentre dans l’intimité de ses personnages, dans leur intériorité, plus encore pour les femmes que pour les hommes. Elle peint un monde incertain où la violence et les inégalité menacent bien sûr les gens « d’en bas », mais pas seulement. Ces inégalités sont palpables : mais plus profondément règne une distance énorme entre le petit monde francisé et une population très majoritaire qui ne connaît les nouvelles élites que d’aussi loin qu‘elle connaissait ses prédécesseurs « coloniaux ».

Mais ce Maroc qui « danse » n’est que le devant de la scène et on nous montre tout autant l’envers du décors : les ruraux et les urbains pauvres, les interventions féroces du Maghzen (« le palais »), plus encore craint que révéré. Pas une fête, pas une action politique sans le regard du Roi. L’auteure rentre dans l’intimité de ses personnages, dans leur intériorité, plus encore pour les femmes que pour les hommes. Elle peint un monde incertain où la violence et les inégalité menacent bien sûr les gens « d’en bas », mais pas seulement. Ces inégalités sont palpables : mais plus profondément règne une distance énorme entre le petit monde francisé et une population très majoritaire qui ne connaît les nouvelles élites que d’aussi loin qu‘elle connaissait ses prédécesseurs « coloniaux ».

J’ai sélectionné (comme pour parler du volume précédent) quelques phrases pénétrantes, classées par thèmes, pour donner envie de lire ce roman sans en dévoiler le récit.

Tourisme

Medina de Fès : Les touristes […] tressaillaient à cause des culs-de-jatte, des nains, des aveugles […] Ils étaient rares ceux qui savaient se taire face à la beauté de cette foule grouillante.

Diabet, banlieue hippie de Essaouira : Les enfants de Diabet fuyaient le village. Ils allaient s’établir à Marrakech ou même plus loin, à Agadir ou à Casablanca. Les enfants des autres venaient ici et prétendaient qu’il n’y avait rien de plus beau, rien de plus vrai que cette vie sans rien, parmi les chèvres et les cafards.

Modernité

Casablanca : Ici, les meilleurs architectes de métropole feraient sortir de terre des buildings en béton avec ascenseur, chauffage central et parking souterrain. Une ville comme un décor de cinéma, baignée de lumière jaune, où les passants joueraient le scénario qu’on aurait écrit pour eux.

La nouvelle classe : Des hommes qui gravitaient dans les cercles du pouvoir trinquaient avec ceux qui voulaient le renverser. […] Tous avaient une chose en commun, une chose encore exceptionnelle dans ce pays neuf. Ils avaient fait des études et cela leur donnait le droit de rêver à un avenir radieux

Etre femmes

Les femmes sont comme ces pays que les troupes dévastent, dont ils brûlent les champs, jusqu’à ce que habitants aient oublié leur langue et leurs dieux.

Mehdi s’enfonça dans son siège. L’adolescente tenait ses mains sagement posées sur ses genoux. Aussi docile qu’une mule, tout entière tournée vers les désirs que les autres formulaient pour elle […]. « Maria, ordonna son père, dis bonjour au monsieur ».

La télé : L’après-midi, pendant qu’elles cuisinaient, les ménagères laissaient l’appareil allumé […] ce n’était plus alors l’oignon qui les faisait pleure, mais les chagrins d’amour d’une jeune égyptienne que son amant avait abandonnée. Certains disaient que le roi lui-même décidait des programmes. Il lui arrivait d’appeler le siège de la chaine nationale […] Le film s’arrêtait avant la fin…

Etre pauvre

La fête de mariage : Sous le grand [arbre à] caoutchouc, des femmes et des enfants étaient assis. Ils fixaient les danseurs sur la piste. Ils ouvraient grand la bouche, stupéfaits de tant de beauté. Emerveillés, comme on regarde la mer pour la première fois.

Ce qu’aimait Aïcha, c’était les mots des paysans, les mots de ses patients, effrayés et maladroits. Des mots pauvres, au goût de ruine et de courant d’air. Des mots timides qui ne prétendaient pas comprendre le monde, qui n’offraient pas de réponses.

Fatima comprit alors ce qu’était la misère : un monde qui ne change pas. Les bourgeois, les gens riches et instruits, quand ils se rencontrent, se demandent toujours ce qu’il y a de neuf. La vie leur réserve des surprises. Ils parlent d’avenir et même de révolution. Ils croient que le changement est possible.

Claude Bataillon

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Vendredi 1er avril intervention « Mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au lycée Henri Sainte Claire Deville d’Issoire

- vendredi 1er avril 19h Rencontre autour du livre « De Sebdou à la Croix-Rousse » à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon, en présence de l’auteur, animation par Denise Brahimi, lecture par Dominique Lurcel

- mardi 12 avril Intervention « Mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au collège Fernand Berthon de Saint-Rambert d’Albon (26)

- Intervention « Mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au lycée de la Plaine de l’Ain à Ambérieu

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.