Lettre culturelle franco-maghrébine #85

Editorial

Pour répondre au besoin de sortie et de divertissement qui se fait sentir pendant les mois d’hiver (même non froid), La Lettre propose pour commencer deux spectacles de grande qualité. Côté théâtre, Michel Wilson vous dit tout le bien qu’il pense de la pièce

« Khaldûn », mise en scène par Abdelwaheb Sefsaf. Et côté cinéma le film « Bye Bye Tibériade » est celui qui correspond le plus évidemment à nos préoccupations et angoisses du moment : il est consacré par la réalisatrice Lina Soualem à sa mère la Palestinienne Hiam Abbass.

En matière de littérature, la lettre, comme il arrive souvent, fait une place importante à un type d’écrits qui est sans doute le genre dominant ou sous-dominant chez les Maghrébins de France. Ce sont des récits-témoignages, souvent très autobiographiques. Richard Atlan, dans « Les Atlan… Ceux de Bougie »,évoque à propos de sa propre famille, ceux qu’il appelle des Juifs Berbères ou des Berbères judaïsés. Marie-Françoise Mazizene-Rosset avec son livre « Mémoires d’une Amazigh » raconte, depuis sa petite enfance à travers les décennies, une vie qui s’est passée tout entière en France mais qu’elle interprète à travers son amazighité. Rabah Aït-Oufellah qui a perdu son père pendant la guerre d’Algérie sait que sa vie est vouée à le chercher partout sans jamais pouvoir le trouver, ce qui fait l’objet de son récit « Sens ».

Plusieurs notes complètent ce choix :—une note sur un roman étrange et fascinant de Mohammed Dib, « Les Terrasses d’Orsol » que Charles Bonn, spécialiste de cet auteur, a bien voulu commenter en toute compétence. —une note sur une disparition douloureuse, celle de Djilali Bencheikh, né en Algérie en 1944, journaliste et auteur de plusieurs romans auquel Sophie Colliex et Jean-Pierre Benisti rendent ici hommage.

—et enfin une note (brève) sur un créateur de grande envergue, Mohamed Bourouissa.

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« KALDÛN » pièce de Théâtre mise en scène par Abdelwaheb SEFSAF, compagnie Nomade in France.

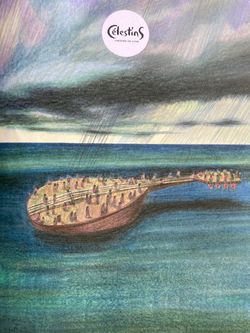

La dernière création du Stéphanois Abdelwaheb Sefsaf, que nous avons vue au Théâtre des Célestins de Lyon, prolonge et amplifie le travail de théâtre musical que porte depuis des années l’actuel directeur du Théâtre de Sartrouville.  Musicien, chanteur, comédien, metteur en scène et aujourd’hui directeur d’une scène nationale il conquiert les publics, à chaque étape de sa carrière, comme déjà à l’époque de son groupe musical Dézoriental à la réussite fulgurante. Nous l’avions vu dans certaines de ses créations précédentes, Medina Merika, Si loin si proche et Ulysse de Taourit, mêlant histoire, passé familial, et une vision du monde qui rassemble, malgré les conflits et les exodes.

Musicien, chanteur, comédien, metteur en scène et aujourd’hui directeur d’une scène nationale il conquiert les publics, à chaque étape de sa carrière, comme déjà à l’époque de son groupe musical Dézoriental à la réussite fulgurante. Nous l’avions vu dans certaines de ses créations précédentes, Medina Merika, Si loin si proche et Ulysse de Taourit, mêlant histoire, passé familial, et une vision du monde qui rassemble, malgré les conflits et les exodes.

Dans la même philosophie, mais avec une ambition encore plus forte, ce Kaldûn est un hymne à la résistance aux oppressions, à la fraternité par delà les identités. Kaldûn, c’est le nom que les Algériens qui y sont déportés après la révolte d’El Mokrani en 1871 donneront à la Nouvelle Calédonie. Dans ce spectacle se côtoieront, mais aussi dialogueront et s’entraideront l’anarchiste communarde Louise Michel , Aziz, héros de la révolte d’El Mokrani et le chef Kanak Ataï qui sera décapité après sa révolte en 1878. La pièce se découpe en différents tableaux nous installant à Alger, à Brest, à Paris, dans le bateau, puis en Nouvelle Calédonie. La scénographie et les décors , conçus par Souad Sefsaf sont superbes, de même que l’éclairage, les vidéos et projections de photos, et permettent au spectateur de se transporter sans peine dans ces différents endroits, et dans les différents lieux du récit.

Rappelons que les Communards ont été amnistiés au bout de 7 ans, et se sont mobilisés pour obtenir la libération de leurs compagnons kabyles. Ceux ci n’ont obtenu que la fin du bagne, mais pas celle de l’exil, ni le regroupement familial. Bien plus on leur imposera des prénoms chrétiens, et on les privera de leur langue… Aziz El Haddad finira par s’évader via l’Australie, Suez, La Mecque, puis la France, où il meurt en 1895 dans les bras du communard Eugène Mourot. Les anciens communards se cotisent pour le rapatriement de son corps en Algérie mais l’annonce de son arrivée soulevant l’enthousiasme populaire à Alger, il ne fut jamais débarqué…

Le spectacle donne vie à ces nombreux épisodes collectifs et individuel, comme la révolte perdue d’Ataï en 1878, ou même, plus récemment, le début de guerre civile de 1984. Le plus souvent ces épisodes sont racontés par l’un des personnages, provoquant l’attention et le soutien de ses compagnes et compagnons. Sefsaf contribue personnellement à faire le lien entre deux épisodes, pour resituer le contexte. Il intervient aussi à plusieurs reprises comme chanteur avec ce timbre assez unique qu’on lui connaît, ponctué d’onomatopées syncopées qui caractérisent sa musique. Saluons sur ce plan les compositions métisses du groupe Aligator, sous la direction de Georges Baux. La contribution musicale et vocale du groupe Canticum Novum, dirigé par Henri-Charles Caget est remarquable et enrichit encore le spectacle, mention spéciale pour les voix splendides de Henri Charles Caget et de Gulay Hacer Toruk.

Le spectacle donne vie à ces nombreux épisodes collectifs et individuel, comme la révolte perdue d’Ataï en 1878, ou même, plus récemment, le début de guerre civile de 1984. Le plus souvent ces épisodes sont racontés par l’un des personnages, provoquant l’attention et le soutien de ses compagnes et compagnons. Sefsaf contribue personnellement à faire le lien entre deux épisodes, pour resituer le contexte. Il intervient aussi à plusieurs reprises comme chanteur avec ce timbre assez unique qu’on lui connaît, ponctué d’onomatopées syncopées qui caractérisent sa musique. Saluons sur ce plan les compositions métisses du groupe Aligator, sous la direction de Georges Baux. La contribution musicale et vocale du groupe Canticum Novum, dirigé par Henri-Charles Caget est remarquable et enrichit encore le spectacle, mention spéciale pour les voix splendides de Henri Charles Caget et de Gulay Hacer Toruk.

S’il faut encore évoquer la distribution, saluons la superbe Louise Michel incarnée avec une conviction contagieuse par Johanna Nizard (qu’on pourra voir à Avignon cet été dans un spectacle autour du livre de Delphine Horvilleur « Il n’y a pas de Ajar »), et le comédien/rappeur calédonien Simanë Wenethem, dont nous avons appris qu’il est « petit chef » à Lifou… Saluons aussi Fodil Assoul qui incarne magistralement Aziz El Haddad.

L’ensemble de cette distribution très diversifiée quant aux disciplines pratiquées donne pour autant une image d’homogénéïté qui fait vivre la solidarité pratiquée dans cette période de l’histoire par des peuples en résistance face à des régimes autoritaires et coloniaux.

Etonnamment, voici un spectacle qui donne envie de le revoir, sitôt qu’on en est sorti.

Pour terminer, donnons la parole à Abderahamen Sefsaf : « Ce qui m’inspire le plus sont les échanges.

Le projet Kaldûn en est un parfait exemple, puisque dans ce projet-là, il y a un projet parallèle de documentaire vidéo autour de la notion de comment on transforme la rencontre, le sensible, en acte artistique. Dans ce projet, je réécris ce qu’on me dit, ce qu’on me raconte, mais je n’invente absolument rien ».

Prochaine programmation le 14 mars 2024 Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.

A ne pas manquer !

Michel Wilson

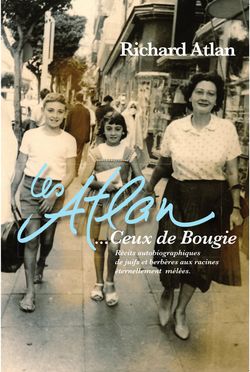

« LES ATLAN…CEUX DE BOUGIE » par Richard Atlan, Copy-Media 2023

Richard Atlan vit en France depuis 1961 mais la première partie de sa vie, depuis sa naissance en 1948, s’est passée en Algérie, dans la ville de Bougie qu’il continue à désigner par ce nom qu’elle portait à l’époque coloniale, alors que depuis l’indépendance, on la désigne sous son nom arabe de Béjaïa ou par son nom berbère Bgayet

Richard Atlan vit en France depuis 1961 mais la première partie de sa vie, depuis sa naissance en 1948, s’est passée en Algérie, dans la ville de Bougie qu’il continue à désigner par ce nom qu’elle portait à l’époque coloniale, alors que depuis l’indépendance, on la désigne sous son nom arabe de Béjaïa ou par son nom berbère Bgayet

Ce livre est autobiographique, l’auteur y présente un certain nombre de souvenirs personnels et familiaux mais aussi plus largement sur tous ceux et celles qui ont porté le nom d’ Atlan dans cette même région où ils étaient nombreux. Leur caractéristique commune était d’appartenir à un groupe humain qu’on peut désigner comme Juifs berbères ou Berbères judaïsés. Ce qui renvoie à la question de leur origine, sur laquelle Richard Atlan ne prétend pas enquêter en tant qu’historien ou préhistorien, renvoyant les lecteurs aux travaux des spécialistes sur la question.

Ce qui est sûr est que cette origine se situe et se développe dès le IIe siècle avant J-C, et que Juifs et Berbères ont alors vécu en symbiose pendant des siècles, d’une façon qu’on pourrait presque dire indistincte, tant il y a entre eux de traits communs. Les choses vont changer avec l’arrivée des Arabes porteurs du Coran, ce dont témoigne l’histoire (légendaire ) de la Kahena qui prend la tête de la résistance que les tribus juives et berbères ont tenté d’opposer aux Musulmans Omeyades, mais qui meurt vaincue en 703.  Les formules que Richard Atlan emploie pour évoquer cette histoire la résument et la resserrent sur les Atlan, issus de la tribu Yehuda d’Israel dont il dit sans autre précision : « Débarqués au Maghreb avec les Phéniciens, ils retrouvent sur les côtes d’Afrique du Nord des colonies de peuplement judaïsées et perpétuent leurs fières liturgies. Les descendants d’Abraham vivront 2300 ans de cohabitation avec les tribus berbères résistantes à l’islamisation ».

Les formules que Richard Atlan emploie pour évoquer cette histoire la résument et la resserrent sur les Atlan, issus de la tribu Yehuda d’Israel dont il dit sans autre précision : « Débarqués au Maghreb avec les Phéniciens, ils retrouvent sur les côtes d’Afrique du Nord des colonies de peuplement judaïsées et perpétuent leurs fières liturgies. Les descendants d’Abraham vivront 2300 ans de cohabitation avec les tribus berbères résistantes à l’islamisation ».

Cette cohabitation est vraiment le thème dominant de tout son livre qui par ailleurs est beaucoup consacré à présenter les différents membres de sa famille sur plusieurs générations. Néanmoins ils sont finalement partis : la troisième et dernière partie du livre tente d’expliquer le choix qu’il leur a fallu faire de quitter définitivement l’Algérie.

Denise Brahimi

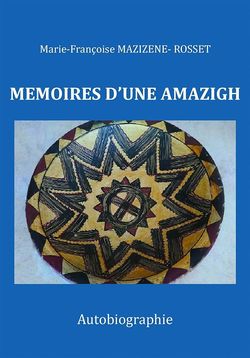

« MEMOIRES D’UNE AMAZIGH » par Marie-Françoise Mazizene-Rosset, autobiographie, Bookelis.com, 2020

Ce livre est très émouvant, c’est comme l’annonce l’auteure une autobiographie, de ton très personnel et sans aucune prétention, mais qui n’en donne pas moins beaucoup à réfléchir (et à déplorer ). On y entend la voix inimitable des gens qui dès l’enfance ont été victimes, et qui pourtant ne se sont jamais révoltés.

Celle qui nous parle ici est née en 1946 en Grande Kabylie, dans une tribu du Djurdjura. Les conditions de vie étaient rudimentaires et la misère totale, les hommes absents partis en France pour travailler. La mère de la narratrice, illettrée, a été mariée à l’âge de 13 ans. Comme ses sœurs, elle fabrique au dire de sa fille de magnifiques poteries.

Celle qui nous parle ici est née en 1946 en Grande Kabylie, dans une tribu du Djurdjura. Les conditions de vie étaient rudimentaires et la misère totale, les hommes absents partis en France pour travailler. La mère de la narratrice, illettrée, a été mariée à l’âge de 13 ans. Comme ses sœurs, elle fabrique au dire de sa fille de magnifiques poteries.

En 1954, à l’occasion d’un de ses retours au pays, le père décide d’embarquer toute la famille en France, ce qui fait au total 7 personnes, qui tant bien que mal s’installent à Lyon, où les enfants(toutes des filles) sont scolarisées. Mais à la maison, on parle uniquement le berbère.

Mais en 1958, les choses se gâtent, la mère quitte la maison avec sa dernière petite fille, le père est incapable de faire face : « C’était un homme abandonné par sa femme, en charge de quatre filles, traqué par le FLN »Il n’y a plus d’autre solution que de confier les enfants à l’Assistance publique. Autre manière de dire que c’est l’Etat qui est supposé se charger d’elles . Fait consternant si l’on songe aux supposées valeurs républicaines. Sans la moindre violence verbale, Marie-Françoise dit ce qu’il en a été pour elle, et l’exploitation forcenée de son travail dans le monde paysan sans pitié dont elle a subi la loi. D’autres ont raconté ce qu’il en était des commis de ferme soumis à peu près au même régime, sorte d’esclavagisme qui n’a pas besoin de châtiments corporels pour s’imposer sans contrôle. Et pourtant des inspecteurs patentés sont supposés rendre visite aux enfants la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) pour s’assurer que tout va bien !

Parmi les enfants de la DDASS évoqués dans le récit, tous ne sont pas d’origine maghrébine, loin de là, mais lorsqu’il y a lieu, comme c’est ici le cas, le racisme ne met pas longtemps à faire son apparition—sans aucune riposte possible de la part de l’intéressée, évidemment.

Parmi les enfants de la DDASS évoqués dans le récit, tous ne sont pas d’origine maghrébine, loin de là, mais lorsqu’il y a lieu, comme c’est ici le cas, le racisme ne met pas longtemps à faire son apparition—sans aucune riposte possible de la part de l’intéressée, évidemment.

C’est à partir de 1958, alors qu’elle a déjà douze ans, que Marie-Françoise est scolarisée. Le travail harassant de la ferme ne lui laissant que très peu de temps libre, la plupart de ses résultats sont médiocres et ne lui ouvrent aucun perspective, en sorte qu’elle ne voir rien d’autre à faire que rester à la ferme « comme bonne à tout faire, jardinière, vachère… ». D’ailleurs la politique de la DDASS ne pousse pas aux études, le but déclaré est de se rendre le plus vite possible autonome financièrement. Cependant, Marie-Françoise se décide finalement (en 1966) à quitter la ferme pour aller travailler dans un hôpital voisin, et la vie qu’elle y mène la rend pleinement heureuse. Elle s’émerveille de sa métamorphose et de ses découvertes, dont l’amitié fait partie. Grâce à la libération de son énergie, elle veut prouver aux autres et à elle-même ce dont elle est capable, et peu importe que ce soit au prix d’un énorme travail: elle commence enfin, à l’âge de 22 ans, à faire sérieusement des études médicales.

Bien des années plus tard, alors qu’elle est désormais en retraite, elle réfléchit à sa vie et écrit cette autobiographie qu’elle intitule « Mémoires d’une Amazigh ». On peut se demander pourquoi car l’amazighité ne semble pas avoir joué de rôle dans sa vie. Désigne-t-elle sous ce nom sa capacité de travail et sa détermination ? Elle dit en tout cas qu’à partir d’un certain moment elle s’est sentie différente de ses collègues et c’est sans doute cette différence qui lui a donné envie d’écrire. Avec la simplicité qui lui est propre, elle dit qu’elle a été curieuse, d’elle-même sans doute autant que du monde. On lui en sait gré, et on l’admire.

Denise Brahimi

« SENS », récit par Rabah Aït-Oufella, éditions De Temps à autre, 2024

Le mot récit est employé faute de mieux pour désigner ce court (120 pages) et beau texte qui n’est ni un roman ni un poème, un peu des deux sans doute. Car il n’exclut pas la narration de quelques faits ou événements, mais cherche surtout à exprimer une manière d’être ou un état d’âme que le mot « Sens » utilisé comme titre contribue peut-être à expliciter —mais lui donner un « sens »et un seul serait réducteur !

Naturellement, le plus facile à proposer est que le narrateur de ce récit est à le recherche d’un sens, c’est-à-dire d’une signification, de ce qu’il vit et que les autres vivent aussi autour de lui. Mais on ne peut pas exclure que le mot sens soit aussi à prendre à un « sens » géographique car le récit repose beaucoup sur une circulation entre le Nord et le Sud, Nord où le narrateur vit au quotidien au moment où il écrit, Sud vers lequel sa pensée et ses sensations (ou leur souvenir) le reporte souvent ou même constamment, pendant tout le temps qu’il consacre à de longues rêveries entrecoupées d’écriture. Cette manière d’occuper sa vie est rendue possible par le fait qu’il doit rester éveillé pendant de longues heures chaque nuit, étant gardien de nuit dans un hôtel ou un autre, où ne logent que de rares clients. La profession devient aléatoire du fait que ce type d’hôtel est semble-t-il en voie de disparition à notre époque, dommage pour le narrateur auquel elle convenait assez bien.

Naturellement, le plus facile à proposer est que le narrateur de ce récit est à le recherche d’un sens, c’est-à-dire d’une signification, de ce qu’il vit et que les autres vivent aussi autour de lui. Mais on ne peut pas exclure que le mot sens soit aussi à prendre à un « sens » géographique car le récit repose beaucoup sur une circulation entre le Nord et le Sud, Nord où le narrateur vit au quotidien au moment où il écrit, Sud vers lequel sa pensée et ses sensations (ou leur souvenir) le reporte souvent ou même constamment, pendant tout le temps qu’il consacre à de longues rêveries entrecoupées d’écriture. Cette manière d’occuper sa vie est rendue possible par le fait qu’il doit rester éveillé pendant de longues heures chaque nuit, étant gardien de nuit dans un hôtel ou un autre, où ne logent que de rares clients. La profession devient aléatoire du fait que ce type d’hôtel est semble-t-il en voie de disparition à notre époque, dommage pour le narrateur auquel elle convenait assez bien.

De ce narrateur, encore un jeune homme semble-t-il bien qu’on sente dans ce petit livre un certain passage du temps, on apprend ça et là ce qu’a été le passé depuis qu’il est né en Algérie, plus précisément dans une partie de la Kabylie proche du Djurdjura. Les temps étaient difficiles car on était alors en pleine guerre d’Algérie, en sorte que sa naissance n’a pu être déclarée qu’après la fin de ces événements tragiques par lesquels toute sa famille a été durement frappée. Mais c’est principalement par la mort de son père qu’il est resté encore et toujours interminablement marqué, car cette disparition a fait de lui un être qu’on pourrait dire incomplet, voué à une recherche dont il sait bien qu’elle n’aboutira jamais. Cette recherche du père est métaphysique, matériellement elle n’a aucun sens, mais c’est pourtant elle qui donne « sens » (encore et toujours le mot clef) aux rares événements de sa vie.

Le hasard fait qu’il rencontre un certain Georges, client de l’hôtel où il est gardien de nuit, dont le récit complète en miroir celui qui est l’objet principal de la narration. Car Georges a fait partie de jeunes Français appelés à se battre pendant la guerre d’Algérie, peut-être est-il le soldat qui a tué le père du Narrateur, en tout cas il aurait pu l’être, et le souvenir de ce qu’il a dû faire alors est pour lui obsédant. Il s’impose d’autant plus comme une sorte de reflet ou figure inversée que pour lui aussi la vie est une recherche, celle de sa fille qui pourrait avoir péri dans un incendie mais dont on apprend finalement qu’il l’a retrouvée. Bien qu’il ne fasse aucun commentaire à ce propos, le narrateur ne peut manquer d’être renvoyé par cette dissymétrie à son incurable solitude. La recherche du

Crédits photos : EDTAA

passé entraîne aussi celle de vieilles photos qui en sont les vestiges et les traces, et c’est par là que le « je » du récit communique avec un personnage féminin appelé « Elle » dont on comprend sans en savoir davantage qu’elle est amenée à jouer un rôle dans sa vie —mais le caractère poétique du récit fait qu’il n’est pas tenu à des précisions réalistes.

Ainsi va notre rapport de lecteur-lectrice à cette sorte de confidence toujours discrète et inaboutie de celui qui se définit comme « un vivant avec des blessures ». Le plus impressionnant est qu’elle ne prend jamais la forme d’une plainte, on comprend juste que les blessures dont il s’agit ne se soignent pas.

Denise Brahimi

L’auteur: Rabah AÏT-OUFELLA

Ancien journaliste en Algérie,

Actuellement professeur de lettres-Histoire

Collaborateur à « ToutEduc », agence de presse

C’est aussi l’occasion de signaler l’existence de cette maison d’édition associative, basée dans notre région, et qui fait preuve d’une remarquable exigence éditoriale, comme en témoigne ce livre.

Michel Wilson

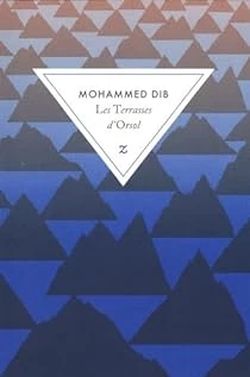

Réédition des « TERRASSES D’ORSOL » par les éditions Zulma, 2023

Les éditions Zulma viennent de rééditer ce roman de Mohammed Dib (1985) qui appartient à ce qu’on appelle la trilogie nordique de cet auteur. Charles Bonn, sollicité par La Lettre, nous a proposé cette présentation du livre en accompagnement de sa réédition :

Écrit en même temps que Habel, mais publié seulement huit ans plus tard, en 1985, Les  Terrasses d’Orsol marque avec Habel la sortie au moins apparente des romans de Mohammed Dib du cadre algérien qui avait été le leur jusque là. Cependant, alors que Habel situait son personnage éponyme dans le cadre déjà bien connu de l’émigration à Paris, Les Terrasses d’Orsol inaugure un dépaysement bien plus grand, puisque l’action de ce roman se situe dans un pays nordique non nommé mais dont on comprend vite que c’est la Finlande, dont la ville de Jarbher est une sorte de représentation imaginaire, alors que derrière Orsol il est facile de deviner Alger. Et il est de plus le roman inaugural de la série des « romans nordiques, » dans laquelle lui succèderont Le Sommeil d’Ève (1989), Neiges de marbre (1990) et L’Infante maure (1994), et celui qui inaugure la publication de l’œuvre romanesque ultérieure de Dib ailleurs qu’aux éditions du Seuil.

Terrasses d’Orsol marque avec Habel la sortie au moins apparente des romans de Mohammed Dib du cadre algérien qui avait été le leur jusque là. Cependant, alors que Habel situait son personnage éponyme dans le cadre déjà bien connu de l’émigration à Paris, Les Terrasses d’Orsol inaugure un dépaysement bien plus grand, puisque l’action de ce roman se situe dans un pays nordique non nommé mais dont on comprend vite que c’est la Finlande, dont la ville de Jarbher est une sorte de représentation imaginaire, alors que derrière Orsol il est facile de deviner Alger. Et il est de plus le roman inaugural de la série des « romans nordiques, » dans laquelle lui succèderont Le Sommeil d’Ève (1989), Neiges de marbre (1990) et L’Infante maure (1994), et celui qui inaugure la publication de l’œuvre romanesque ultérieure de Dib ailleurs qu’aux éditions du Seuil.

Cette sortie du cadre référentiel de l’Algérie signifie aussi une importance et un développement plus grands dans l’œuvre de Dib, de la préoccupation essentielle qu’y est la quête philosophique du sens, inséparable d’une interrogation sur les pouvoirs du langage. Pouvoirs du langage qui peuvent être considérés comme le pivot central de toute l’œuvre de Dib avant même la trilogie « Algérie » de ses débuts, à laquelle on la réduit parfois encore. Quête d’un sens qui aboutit dans Habel, associée à l’amour, au choix délibéré de la folie par le personnage éponyme, cependant que dans Les Terrasses d’Orsol l’hébétude finale du personnage Eïd, déjà renommé en Ed par son amante Aëlle, accompagne une perte involontaire de ce savoir qui était pourtant la motivation initiale du personnage dans sa venue à Jarbher, avant sa rencontre avec Aëlle.

La perte progressive du sens par son quêteur est illustrée dans la construction même du roman, dont les douze chapitres de la première partie montrent un Eïd envoyé à Jarbher par Orsol pour y écrire des rapports qui ne seront probablement jamais lus, qui y découvre une fosse dans laquelle grouillent des êtres énigmatiques sur lesquels il ne parviendra jamais à obtenir une explication. Et les douze derniers chapitres, d’écriture plus récente, sont centrés sur la perte du sens dans une sortie en bateau vers une île proche de Jarbher, où Eïd rencontre l’amour, mais aussi des événement inattendus et irrationnels comme le suicide manqué de Talilo, puis après le retour en ville la réponse à l’énigme de la fosse par un compatriote émigré, dont la simplicité même ridiculise la quête du sens elle-même. Aussi Ed sombrera-t-il finalement, recueilli par Aëlle, dans une sorte d’hébétude qui souligne quant à elle la vanité des identités comme du nom, et donc du langage même qui nomme.

Or cette fragilité du nom n’est somme toute qu’un des aspects d’une déstabilisation des pouvoirs du langage, dont la mise en spectacle ironique est soulignée dans beaucoup de romans de Dib, par cette « Autre voix », souvent en italiques, qui commente parfois le récit principal. Elle l’est de plus dans Les Terrasses d’Orsol par l’hébétude finale du personnage-quêteur. Et cette théâtralisation ironique du récit principal est elle-même accompagnée par de courtes séquences théâtrales qui peuvent être lues comme une mise en scène par le burlesque, de l’absence de réponse à la quête par le langage.

Or cette fragilité du nom n’est somme toute qu’un des aspects d’une déstabilisation des pouvoirs du langage, dont la mise en spectacle ironique est soulignée dans beaucoup de romans de Dib, par cette « Autre voix », souvent en italiques, qui commente parfois le récit principal. Elle l’est de plus dans Les Terrasses d’Orsol par l’hébétude finale du personnage-quêteur. Et cette théâtralisation ironique du récit principal est elle-même accompagnée par de courtes séquences théâtrales qui peuvent être lues comme une mise en scène par le burlesque, de l’absence de réponse à la quête par le langage.

Et puis dix ans plus tard un pas de plus sera franchi dans cette déstabilisation théâtralisée du langage narratif, par la nouvelle « Talilo est mort », du recueil La Nuit sauvage (1995). L’auteur y reçoit la visite d’Aëlle, le personnage même des Terrasses d’Orsol, laquelle vient lui annoncer la mort réelle de ce personnage de Talilo qui ratait absurdement son suicide sur l’île dans ce roman. Renversement encore plus ironique de la relation entre le langage et le réel, par une mise en spectacle de la relation de la fiction avec une réalité qui n’est elle-même qu’une fiction, puisque narrée dans cette nouvelle. Et mise en doute si l’on poursuit cette logique illogique, de la réalité du réel elle-même?

Charles Bonn

Djilali Bencheikh nous a quittés récemment. C’était un bel écrivain et un ami. Deux de nos membres ont souhaité partagé ces témoignages d’amitié et de tristesse.

Adieu, Djilali

Tu es parti.

Nous avions fait connaissance à Paris, à l’organisation internationale de la francophonie, où mon Enfant de Mers el Kebir recevait le prix premier roman.

Comme le dit la chanson, on ne choisit pas l’endroit où on apprend à marcher. Pourtant, certaines origines se portent comme des secrets, ou se traînent comme des boulets. Ton amitié m’avait permis d’explorer à fond ma relation à l’Algérie, pays que je n’ai pas connu mais dont j’ai hérité une histoire complexe.

L’aventure avait débuté en été 2018. Tu étais à Paris, en train de regarder le Tour de France tandis que je me trouvais à Paros, en Grèce. Nous nous sommes écrit et cet échange nous a tellement passionnés que nous l’avons transformé en manuscrit. Behja Traversac l’a aimé et Terre de ma mère est né entre les mains de nos éditrices de Chèvrefeuille Etoilée. Cette pièce à quatre mains s’est inspirée de ton enfance dans l’Algérie coloniale, et de la mienne dans une France qui recevait comme des criminels ses enfants d’Afrique du Nord, transis et ruinés. On ne peut pas refaire le monde, c’est toujours ce qu’affirme celui qui refuse le voir changer. Mais ce que l’on peut toujours faire, c’est tamiser ses couleurs criardes et nous, on a essayé.

Dji-la-li, ton prénom avait des sonorités si gaies, comme celles d’une ritournelle. Tu débordais de bonne humeur. Ta voix était celle de la mesure, de la curiosité, de la lucidité. De l’intelligence et de l’humour, si absents d’une époque harassée de préjugés et de rancœurs.

Djilali, tu avais été journaliste de radio et cela m’amusait toujours beaucoup lorsque dans Paris, des gens reconnaissaient ta voix.

Ta voix s’est tue pour toujours, plus personne ne la reconnaîtra dans Paris mais je continuerai à l’entendre entre les pages de tes romans et de notre Terre de ma mère, que je reste seule à défendre.

Adieu, mon cher ami.

La revue de Coup de Soleil, sous la plume de Michel Wilson, a chroniqué notre ouvrage Terre de ma mère le 29 septembre 2020. Lien ICI

Sophie Colliex

14 février 2024

Adieu Djilali

Djilali Ben Cheikh nous a quittés le 8 février 2024.

Lorsque je me suis rendu au mois d’octobre dernier au rendez-vous annuel du Maghreb du livre, tous tes amis ont remarqué ton absence et nous avons compris que tu t’apprêtais à rejoindre l’autre rive.

Tu viens de rejoindre cette rive, accompagné de prestigieux personnages et nous quittes devant l’ethnologue Jean Malaurie et derrière le grand Robert Badinter.

Nous nous connaissons de longue date. Nous sommes rentrés ensemble en Classe Terminale au lycée Bugeaud à Alger en octobre 1962 et nous sommes sortis en 1963 du lycée Abdelkader. Cela illustre l’imbrication de la petite histoire dans la grande.

Nous étions naturellement des individus de l’entre-deux, quelle que soit notre position sur l’un ou l’autre côté de la Méditerranée.

Je te remercie, mon cher Djilali, d’avoir si bien relaté, dans un de tes livres, nos souvenirs familiaux et d’avoir si bien rendu hommage à Solange, ma mère (1) comme tu avais dans un autre récit rendu hommage à Leila, ta mère (2). Car, comme le dit un écrivain célèbre, « nous savons par expérience, la force et l’enracinement du sentiment qui s’attachent à nos mères. » (3)

Nous garderons toujours dans nos souvenirs, tes qualités de conteur et ton sens de l’humour.

Merci, Djilali, et adieu.

1. Nina sur ma route. Éditions Zellige. Paris 2015

2. Ma mère. Ouvrage collectif. Éditions le Chèvrefeuille étoilé. Montpellier. 2008.

3. Albert Camus : Correspondance avec ses amis Bénisti. Éditions Bleu Autour.Saint Pourçain. 2019

Jean-Pierre Bénisti

Mohamed Bourouissa

Ce plasticien franco-algérien est d’une activité intense et dans de nombreux domaines artistiques, où il s’implique lui-même mais se montre toujours soucieux d’action collective. C’est ainsi qu’en ce moment, circonstances obligent, il discute avec des artistes de Gaza sur la possibilité de créer un « musée virtuel qui permette de protéger le patrimoine archéologique, historique et artistique de Gaza, car les habitants se trouvent privés de tout accès à l’imaginaire ».

Ce plasticien franco-algérien est d’une activité intense et dans de nombreux domaines artistiques, où il s’implique lui-même mais se montre toujours soucieux d’action collective. C’est ainsi qu’en ce moment, circonstances obligent, il discute avec des artistes de Gaza sur la possibilité de créer un « musée virtuel qui permette de protéger le patrimoine archéologique, historique et artistique de Gaza, car les habitants se trouvent privés de tout accès à l’imaginaire ».

Né à Blida en 1978, il a été marqué par cette ville de plusieurs façons sans doute mais en évoque un aspect particulier. Blida est la ville où, à la fin de la période coloniale, Frantz Fanon a exercé son métier à sa manière révolutionnaire dans l’hôpital psychiatrique qui porte aujourd’hui son nom. Mohamed Bourouissa en a retenu l’invention d’un de ses patients qui a réussi à se soigner en créant un jardin « dont la structure faisait écho à sa propre psyché ». C’est ainsi qu’il s’efforce lui-même d’intégrer à sa création des plantes très variées mais choisies en fonction du sujet qu’il aborde dans son œuvre : la nature joue un rôle considérable, nous invitant à sentir les choses par le corps, même si c’est de mémoire et d’intériorité qu’il s’agit.

Denise Brahimi

« BYE BYE TIBERIADE », film documentaire de Lina Soualem, 2023

Lina Soualem n’a pas travaillé seule à la réalisation de ce film mais c’est évidemment elle qui s’y trouve le plus impliquée puisqu’en fait ce documentaire très personnel est consacré à sa mère Hiam Abbass, bien connue pour ses activités multiples, non seulement actrice dans de nombreux films mais aussi scénariste, réalisatrice, et en dehors du monde du cinéma photographe et poétesse—le film révélant d’ailleurs à quel point elle l’a été avec prédilection dès son enfance. Cependant Lina Soualem ne  sépare pas sa mère des quatre générations de femmes qui se sont succédées dans la famille, toutes palestiniennes et toutes en exil, puisque depuis 1948, leur lieu d’origine est devenu le village israélien de Deir Hanna. Ces femmes sont d’ailleurs fort nombreuses à apparaître plus ou moins dans le film puisqu’à la génération de sa mère Hiam, Lina dit avoir eu sept tantes qui pour ce qu’on en voit débordent de vie et de gaîté—cette abondance de rires étant la réponse qu’elles ont su trouver aux tribulations d’une existence totalement perturbée par le sort de la Palestine. Le documentaire rend celui-ci d’autant plus consternant qu’il montre aussi ce qu’a pu être la douceur de vivre dans cette Galilée dont Tibériade est la capitale, au nord de l’Etat d’Israël, là où selon la Bible, Jésus vécut les plus grands moments de sa vie terrestre.

sépare pas sa mère des quatre générations de femmes qui se sont succédées dans la famille, toutes palestiniennes et toutes en exil, puisque depuis 1948, leur lieu d’origine est devenu le village israélien de Deir Hanna. Ces femmes sont d’ailleurs fort nombreuses à apparaître plus ou moins dans le film puisqu’à la génération de sa mère Hiam, Lina dit avoir eu sept tantes qui pour ce qu’on en voit débordent de vie et de gaîté—cette abondance de rires étant la réponse qu’elles ont su trouver aux tribulations d’une existence totalement perturbée par le sort de la Palestine. Le documentaire rend celui-ci d’autant plus consternant qu’il montre aussi ce qu’a pu être la douceur de vivre dans cette Galilée dont Tibériade est la capitale, au nord de l’Etat d’Israël, là où selon la Bible, Jésus vécut les plus grands moments de sa vie terrestre.

Hiam elle-même est née bien après les événements de 1948 et elle est aujourd’hui plus que sexagénaire, après avoir vécu l’essentiel de sa vie à Paris (mais pas seulement). Le film de sa fille revient sur la manière dont elle a quitté son pays d’origine, par un acte très volontaire celui-là, dont elle s’est expliquée dans une lettre destinée à ses parents, où éclate son besoin d’ouverture et de liberté.

Bye bye Tiberiade Hiam Lina Deir Hanna night

Frida Marzouk Beall Productions.

Cependant le film de Lina Soualem est loin d’être un biopic où l’on trouverait des détails inédits et éventuellement indiscrets, propres à satisfaire la curiosité du public à l’égard d’une femme prestigieuse comme Hiam. Sa vie privée est au contraire tout à fait préservée, peut-être parce que mère et fille ont travaillé d’un commun accord ; et finalement on pourrait dire qu’on ne sait rien de plus après avoir vu le film sinon ce qu’on savait déjà auparavant : Lina est la fille de Hiam et du comédien franco-algérien Zinedine Soualem, père auquel sa fille a consacré un film antérieur dans lequel on voit comment cette famille paternelle est devenue auvergnate, habitant la ville de Thiers où Zinedine est né en 1957.

Hiam elle-même est presque constamment présente dans « Bye bye Tibériade » mais elle renvoie souvent l’hommage qui lui est rendu à ses mère et grand-mère qui sont tout autant qu’elle les héroïnes du film. L’avantage de ces autres femmes, dont on voit combien Hiam les chérit et les admire, est d’avoir connu la Palestine « d’avant » qui en un sens est le véritable personnage du film, absente certes désormais en tant qu’entité politique mais présente par la douceur incroyable des paysages qui sont comme le déni de toute violence. La caractéristique et la qualité particulières de ce supposé documentaire sont qu’il s’assume comme personnel et n’obéit pas à ce que serait un désir d’objectivité.

Le film n’est pas une narration, il ne veut pas raconter des faits, mais il n’est pas non plus un débordement de sentiments et d’émotion, comme on serait tenté de le croire dans les circonstances historico-politiques actuelles (2023). Et c’est évidemment ce qu’il y a de plus étonnant dans « Bye bye Tibériade » d’où tout propos politique semble paradoxalement absent. N’est-il pas paradoxal en effet de consacrer un film à la Palestine en 2023 sans que soit évoqué ce moment historique prenant la suite de tant d’autres guerres et hostilités? Il faut essayer de comprendre ce qui ne peut être qu’un parti pris déterminé— et l’on connaît par ailleurs certaines déclarations récentes de Hiam Abbas amenée à parler du film mais refusant d’y mêler toute espèce de propos sur la situation actuelle à Gaza. Ne serait-ce pas en effet prendre prétexte du film et de ce qu’ont vécu les Palestiniens depuis des décennies que de tenter d’utiliser cette tragédie ou de la mettre à profit à des fins immédiates ? « Bye bye Tibériade » n’est évidemment pas un film de propagande et si urgentes que soient certaines nécessités comme celle d’un cessez-le-feu, on ne peut pas réduire ce qu’ont vécu quatre générations à un argument pour ou contre, Hiam Abbass n’est sûrement pas une femme qui pourrait se prêter à cela.

Et pourtant on pourrait difficilement faire mieux que le présent film en faveur du peuple palestinien. D’abord parce qu’on y entend le rappel de certaines vérités qui n’ont pas besoin d’être soulignées pour qu’on en éprouve de l’effroi : en 1948, il y a eu 700.000 à 800.000 Palestiniens expulsés, et 90% des villages palestiniens ont été détruits. Ensuite parce que le meilleur moyen de rendre compte d’une disparition de l’importance de celle-là n’est sans doute pas d’essayer de la dire directement, parce qu’elle est de l’ordre de l’indicible, mais de trouver comment faire sentir le vide et l’absence et de rappeler si l’on peut dire physiquement qu’au-delà des névroses provoquées par un tel traumatisme, il y a ce pour quoi la psychanalyse a repris le mot de « forclusion », désignant la pathologie la plus grave, causés par les traumatismes non dicibles, et restés non dits. La force et la beauté du film dont nous parlons est justement qu’il se substitue à l’expression forcément insuffisante et trop souvent inopérante des griefs et des revendications.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

- 4 au 10 mars exposition de Coup de Soleil sur Assia Djebar à l’Ecole de Management de Grenoble

- 5 mars, conférence et échanges sur Assia Djebar, animée par Esma Gaudin Azzouz à l’Ecole de Management de Grenoble

- 6 mars Film La dernière Reine d’Adila Bendimérad (Algérie) au cinéma MonCiné de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Rendez-vous des cinémas d’Afrique

- 7 mars Film Reines de Yasmine Benkiran (Maroc) au cinéma MonCiné de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Rendez-vous des cinémas d’Afrique

- 7 mars film Azar de Malik Bourkache à l’IFCM à Lyon

- 8 mars Film Par delà les montagnes au cinéma MonCiné de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Rendez-vous des cinémas d’Afrique

- 9 mars Assemblée générale de Coup de Soleil en Auvergne Rhône-Alpes à Lyon

- 10 mars Film Des femmes de Merzak Allouache au cinéma MonCiné de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Rendez-vous des cinémas d’Afrique

- 11 mars Film Les filles d’Olfa au cinéma MonCiné de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Rendez-vous des cinémas d’Afrique

- 12 au 28 mars Exposition de Coup de Soleil sur Assia Djebar à Orléans (Maison des associations rue Sainte Catherine).

- 12 mars Table ronde sur Assia Djebar avec Mireille Calle-Gruber, Maïssa Bey, Sakine Imalhayene et Esma Gaudin Azzouz à la médiathèque d’Orléans.

- 13 mars Journée d’étude sur Empire(s) et colonisation(s): le cas de l’Algérie à la Maison de l’Orient à Lyon

- 14/16 mars AG de nos amis de la 4ACG à La Pommeraie(49)

- 18/19 mars Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège marie Curie de Tournon (07)

- 19 mars film Bye Bye Tibériade de Lina Soualem au Tobbogan de Décines, + débat.

- 20 mars En Algérie en poésie, Nadia Larbiouene et Nacer Hamzaoui à la Médiathèque Léonard de Vinci de Vaulx en Velin

- 21 mars Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie à l’Institution Saint Alyre de Clermont Ferrand

- 24 mars Film La mère de tous les mensonges (Maroc) d’Asmae El Moudir au Tobbogan de Décines, + débat.

- 26 mars Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège et Lycée du Forez de Feurs (42)

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.