Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #100

Editorial

L’actualité de ce mois de juin 2025 nous fait bénéficier d’une plaisante coïncidence : c’est à la fois le 100e numéro de notre Lettre mensuelle et le mois s’achève sur l’événement annuel très attendu qu’est le Maghreb des livres de Paris, propice à de nombreuses rencontres. Nous publions dans ce numéro de la Lettre le programme du Maghreb des Livres avec la liste des 135 auteur.e.s invité.e.s à y participer ainsi que celle d’une vingtaine d’entre eux que nous avons présentés au fil des mois.

Après cette actualité marquante, nous revenons à nos rubriques habituelles dans la Lettre, qui cette fois met l’accent sur les films pour ouvrir la perspective des vacances et des divertissements. Il s’agit donc de trois films assez variés et originaux. Le premier, « Les enfants rouges » est le fait d’un réalisateur tunisien, Lotfi Achour, qui nous fait comprendre de ce qu’il en est du terrorisme dans les montagnes les plus reculées de son pays. Le deuxième, « La petite dernière », a suscité l’étonnement (et encore, le mot est faible) en montrant les angoisses d‘une jeune Maghrébine qui essaie de concilier sa foi musulmane et son homosexualité. La réalisatrice en est Hafsia Herzi, d’après un roman de la Franco algérienne Fatima Daas. Le troisième « Leïla et les loups » est une sorte de classique du féminisme par une militante judéo-libanaise Heini Srour, qui a œuvré toute sa vie pour cette cause ; il montre la discrimination dont les femmes sont victimes même de la part des hommes dont elles partagent les combats. A cet égard, le film est à rapprocher de celui dont nous avons parlé dans la Lettre 98, « Les mots qu’elles eurent un jour » de Raphaël Pillosio.

Pour les amateurs de roman, nous en présentons deux, « Les Béliers » de Fouras, remarquable par une sorte d’ironie et de détachement, et « Le pain des Français » de Xavier le Clerc, pseudonyme pris par un Algérien fils d’immigré qui explique pourquoi. Dans les notes, on trouvera d’une part la présentation d’un livre de Slimane Touhami « Les Princes de Cocagne » par Claude Bataillon, qui le jugeant trop méconnu a voulu attirer notre attention sur lui ; et d’autre part l’annonce d’une exposition (malheureusement terminée aujourd’hui) du peintre Farid Chaachoua, qu’on a déjà rencontré dans la Lettre.

En matière de BD, Michel Wilson commente l’album «Trous de mémoires», de Nicolas Juncker qui traite avec humour et précision la thématique des conflits mémoriels, sujet cher à notre association.

Cette abondance de sujets nous amène à remettre pour une prochaine Lettre, peut-être la reprise de celle-ci à la mi-juillet, un excellent article sur l’acteur Agoumi, écrit par A.Hammouche dans le Journal des artistes.

Mais nous n’oublierons pas d’avoir une pensée pour Boualem Sansal dont on attend le verdict du procès, et de méditer avec lui sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen :

« La libre communication des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». (26 août 1789)

Denise Brahimi

Les livres invités au Maghreb des Livres, et traités dans notre lettre sont les suivants, par numéro dans la liste du MdL et numéro de la Lettre:

10 n°96,

19 n°96

23 n°97

32 n°81

33 n°98

47 n°96

53 n°97

61 n°91

80 n°88

99 n°91

103 n°89

109 n°99

119 n°91

124 n°93

125 n°90

126 n°98

129 n°95

133 n°79

Podcast

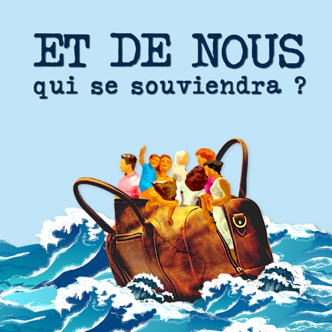

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

LIVRES / BD

« LES BELIERS » roman de Ahmed Fouad Bouras, éd. Emmanuelle Collas, 2025

Ce roman vaut par l’originalité de son sujet et par de nombreuses scènes qui en découlent. Oui, c’est bel et bien une histoire de béliers qui nous est contée, dont deux au moins sont extrêmement présents dans le récit qui s’achève sur la mort de l’un d’entre eux, comme il arrive au personnage humain dans d’autres fictions. Les deux béliers ont d’ailleurs des noms, comme des héros d’épopée, et des caractères bien tranchés aussi différents entre eux que ceux d’Agamemnon et d’Achille dans « L’Iliade » d’Homère.

Après cela, il n’est pas interdit d’accorder à leur affrontement une valeur symbolique, au sens étroit ou au sens large. Le roman raconte en effet la haine mortifère de deux frères humains, Ouahab qui vit d’abord en France en tant qu’immigré mais bientôt en Algérie, et Abderrahmane, berger dans l’âme si l’on peut dire les choses ainsi, dont toute la vie repose sur une connaissance exhaustive des ovins, de tout ce dont ils sont capables et de toutes les manières dont on peut les utiliser. Cet affrontement, si on l’entend au sens large, signifie une sorte d’agressivité permanente au sein de la société algérienne (ici rurale, car c’est dans ce monde que se passe l’action) bien que les pires moments de la décennie noire soient maintenant passés et qu’à dire vrai il n’en soit plus question, les faits racontés se déroulant dans les années 2000.

Après cela, il n’est pas interdit d’accorder à leur affrontement une valeur symbolique, au sens étroit ou au sens large. Le roman raconte en effet la haine mortifère de deux frères humains, Ouahab qui vit d’abord en France en tant qu’immigré mais bientôt en Algérie, et Abderrahmane, berger dans l’âme si l’on peut dire les choses ainsi, dont toute la vie repose sur une connaissance exhaustive des ovins, de tout ce dont ils sont capables et de toutes les manières dont on peut les utiliser. Cet affrontement, si on l’entend au sens large, signifie une sorte d’agressivité permanente au sein de la société algérienne (ici rurale, car c’est dans ce monde que se passe l’action) bien que les pires moments de la décennie noire soient maintenant passés et qu’à dire vrai il n’en soit plus question, les faits racontés se déroulant dans les années 2000.

Les béliers en sont les héros et les personnages principaux, mais on peut dire aussi qu’ils en sont les victimes car ils sont manipulés et exploités sans vergogne par les humains leurs maîtres. Ceux-ci ont sans doute pour eux une certaine affection mais ils n’en sont pas moins mus par le seul désir d’affirmer leur pouvoir et de gagner de l’argent.

Cette recherche du gain passe par les procédés les plus douteux. Certes, les plus fréquents sont les combats de béliers qui sont une des passions locales, comme ailleurs les combats de coqs mettant en jeu les rivalités entre propriétaires de ces animaux. Mais le roman de Ahmed Fouad Bouras raconte une utilisation bien plus cruelle et qui va bien au-delà dans l’illégalité. Leur vient en effet l‘idée d’utiliser leurs béliers comme des « mules » pour employer un mot en usage dans le monde des trafiquants de drogue. On sait que ceux-ci utilisent des êtres humains pour leur faire transporter à l’intérieur de leur corps des doses de drogue qui sont ingérées par les mules avant leur départ et expulsées par défécation à leur arrivée—opération à haut risque évidemment.

Abderrahmane, celui des deux frères qui est toujours prêt à des inventions perverses et dangereuses, met sur pied un trafic de ce genre entre l’Algérie et la Tunisie, utilisant son bélier pour lui faire traverser la frontière avec les doses de drogue qu’il a ingurgitées. Apparemment la police a été avisée de cette affaire et elle s’apprête à sévir comme il se doit. Mais elle a besoin pour ce faire d’informations qu’elle va en effet trouver auprès de Rahma, sœur d’Abderrahmane et d’Ouahab et fille de leur père commun, qui est un personnage assez singulier—pittoresque certes mais aussi inquiétant, sorte de vieux forban tyrannique aux réactions redoutables et imprévisibles. Tout cela ne va pas sans états d’âme cruels pour Rahma, obligée de trahir sa famille et de compromettre aussi son compagnon (qui certes n’est pas sans reproche mais pourrait à la rigueur, en de meilleures circonstances, devenir un bon garçon). On voit par là comment se trouve réunie une galerie de personnages propres à susciter l’intérêt d’un romancier ! Bien que non intégrés à quelque forme connue de la société, on ne peut dire pour autant que ce sont des marginaux, l’emploi de ce terme impliquant qu’il existe une société majoritaire clairement établie. Or ce n’est pas vraiment le sentiment qu’on éprouve à lire « Les Béliers » : si une telle société existe on ne la voit pas fonctionner et c’est à peine si on en entend parler. Tout ce qu’on voit est une police qui entend jouer son rôle contre la délinquance mais on ne sait pas au juste qui elle représente ou de qui elle défend les intérêts. Y a-t-il quelque part une normalité ?

Abderrahmane, celui des deux frères qui est toujours prêt à des inventions perverses et dangereuses, met sur pied un trafic de ce genre entre l’Algérie et la Tunisie, utilisant son bélier pour lui faire traverser la frontière avec les doses de drogue qu’il a ingurgitées. Apparemment la police a été avisée de cette affaire et elle s’apprête à sévir comme il se doit. Mais elle a besoin pour ce faire d’informations qu’elle va en effet trouver auprès de Rahma, sœur d’Abderrahmane et d’Ouahab et fille de leur père commun, qui est un personnage assez singulier—pittoresque certes mais aussi inquiétant, sorte de vieux forban tyrannique aux réactions redoutables et imprévisibles. Tout cela ne va pas sans états d’âme cruels pour Rahma, obligée de trahir sa famille et de compromettre aussi son compagnon (qui certes n’est pas sans reproche mais pourrait à la rigueur, en de meilleures circonstances, devenir un bon garçon). On voit par là comment se trouve réunie une galerie de personnages propres à susciter l’intérêt d’un romancier ! Bien que non intégrés à quelque forme connue de la société, on ne peut dire pour autant que ce sont des marginaux, l’emploi de ce terme impliquant qu’il existe une société majoritaire clairement établie. Or ce n’est pas vraiment le sentiment qu’on éprouve à lire « Les Béliers » : si une telle société existe on ne la voit pas fonctionner et c’est à peine si on en entend parler. Tout ce qu’on voit est une police qui entend jouer son rôle contre la délinquance mais on ne sait pas au juste qui elle représente ou de qui elle défend les intérêts. Y a-t-il quelque part une normalité ?

Pour ce qui est de l’auteur lui-même, ce n’est pas cette normalité de référence qui l’intéresse mais bien plutôt une marge personnelle qui est sa liberté d’écrivain. Il tient à distance ce qu’il décrit et cette distance définit son ton très particulier d’humour ou d’ironie. On en revient par là à son originalité qui n’est pas seulement d’avoir choisi pour personnages des béliers. Il a voulu raconter une histoire où il n’est pas impliqué et qui n’exige de lui aucun engagement. Réaction sans doute contre la tendance inverse qui paraît presque inhérente au roman algérien, où la présence d’enjeux personnels affleure à la première occasion. Remarquable par exemple la manière dont l’auteur évite le souci environnemental ou celui de la cause animale qui sont si fort dans l’air du temps et auquel son sujet se prêtait parfaitement. Il ne cherche pas à nous attendrir sur ses béliers car si l’humanité représentée dans le livre n’est pas spécialement attirante, l’animalité non plus ! Le lecteur apprécie parfois de n’être pas sollicité, c’est le cas pour les romans policiers et sans doute une cause de leur succès. Chemin faisant les béliers n’en ont pas moins imposé une présence physique très concrète, toutes sensations tactiles et olfactives confondues !

Denise Brahimi

« LE PAIN DES FRANCAIS » par Xavier Le Clerc, roman Gallimard 2025.

« Le Pain des Français », petit livre de 134 pages, donne le sentiment euphorisant d‘être une réussite, si traumatisants que soient au contraire le ou les sujets abordés. Ceux-ci n’ont rien d’énigmatique ni d’exceptionnel puisqu’il s’agit d’évoquer à la fois la conquête coloniale de l’Algérie dans ses premières décennies et l’enfance en France d’un jeune Kabyle né en Algérie en 1979 sous le nom de Hamid Aït-Taleb (qu’il a conservé jusqu’en 2008). En fait, cette manière de mêler des événements historiques collectifs à la vie d’un individu en particulier n’a rien d’inattendu dans la tradition romanesque, on comprend vite que le propos du livre est double et qu’il procède par entrecroisement.

Cependant il y au moins une circonstance originale, qui rend le récit continûment surprenant et saisissant, c’est le fait que l’auteur ou le narrateur s’adresse pendant tout le livre non à un personne mais à un crâne, dont il ne sait rien au départ sinon que c’est celui d’une petite fille kabyle de sept ans, tuée dans son village par les troupes coloniales en 1845 : l’auteur l’appelle Zohra et s’adresse à elle régulièrement au cours du récit, avec toute la tendresse et l’affection qu’un crâne ne suscite pas forcément ; il lui parle à la deuxième personne, bien conscient de ce qui peut paraître bizarre dans ce dialogue : « Il ne reste plus de toi qu’un crâne, jadis expédié dans un baril via Toulon à destination de Paris. Mais pour moi tu es restée une petite fille de sept ans. J’ai l’impression d’être à ton chevet. Un peu comme si tu étais à l’hôpital, dans le coma depuis 1845, que tu pouvais m’entendre. »

Cependant il y au moins une circonstance originale, qui rend le récit continûment surprenant et saisissant, c’est le fait que l’auteur ou le narrateur s’adresse pendant tout le livre non à un personne mais à un crâne, dont il ne sait rien au départ sinon que c’est celui d’une petite fille kabyle de sept ans, tuée dans son village par les troupes coloniales en 1845 : l’auteur l’appelle Zohra et s’adresse à elle régulièrement au cours du récit, avec toute la tendresse et l’affection qu’un crâne ne suscite pas forcément ; il lui parle à la deuxième personne, bien conscient de ce qui peut paraître bizarre dans ce dialogue : « Il ne reste plus de toi qu’un crâne, jadis expédié dans un baril via Toulon à destination de Paris. Mais pour moi tu es restée une petite fille de sept ans. J’ai l’impression d’être à ton chevet. Un peu comme si tu étais à l’hôpital, dans le coma depuis 1845, que tu pouvais m’entendre. »

Le crâne de cette petite fille qu’il appelle Zohra se trouve rangé avec des milliers d’autres crânes indigènes expédiés à l’époque à toutes fins utiles : il s’agissait de permettre des échanges entre médecins et scientifiques et il est probable que le savoir anthropologique en a bénéficié. Il n’en est pas moins suffocant —et l’auteur le fait ressentir en inspirant une sorte d’horreur et d’effroi—que cette manipulation de crânes n’ait pas suscité le moindre frémissement chez ceux qui s’y sont livrés pendant des décennies. Nous foulons quotidiennement le sous-sol du Musée de l’homme, où tous ces crânes sont entassés, et le plus grand sujet d’étonnement est que nous en arrivions (tout « naturellement ») à oublier ce que la situation a ou devrait avoir d’insoutenable : c’est cette occultation qui est le point de départ de tout le livre, alors que des milliers de crânes sont là, dûment numérotés , sans que personne ne sache ce qu’il faudrait en faire aujourd’hui.

Concernant sa propre enfance, qu’on peut situer dans les années 1980-1990, l’auteur ne peut moins faire que de la mettre sous le signe du racisme ambiant, que rappelle d’emblée le titre de son livre : « Ici on ne vend pas le pain des Français aux bougnoules » a dit en 1986 un boulanger normand au père de famille nombreuse qui voulait lui acheter dix baguettes pour nourrir les siens. Si convenable pourtant, ce père, et si dignement cravaté dans son costume noir, tout ouvrier qu’il était à la SNM, Société métallurgique de Normandie !

L’enfant qui se trouvait là avec son père et qui est le narrateur de cette histoire n’a jamais pu oublier de tels propos. Pourtant le constat du racisme est loin d’être le dernier mot auquel il s’arrête et c’est justement en cela qu’il est remarquable, par sa volonté de ne pas créer des situations immobiles et bloquées. Xavier Le Clerc montre à l’inverse la force de conviction qui se dégage des propos tenus par ceux qu’il considère comme ses maîtres, et ils sont nombreux. Au premier chef Albert Camus qu’il cite dès l’exergue de son livre et plus encore pour les pages qu’il écrivit en 1939 dans « Misère de la Kabylie ». A travers Camus, c’est aussi de Louis Guilloux qu’il parle, plus vieux d’une génération, grand écrivain français resté attaché à ses racines bretonnes et se sentant aussi démuni que le plus pauvre des ouvriers algériens. L’enquête menée par Xavier Le Clerc lui fait reconnaître pour sienne toute parole qui a dénoncé l’entreprise coloniale, et par exemple celle de l’homme politique Clémenceau dénonçant les propos propagandistes de son adversaire Jules Ferry. Pourtant et sans doute grâce à la chère petite Zohra, les propos qu’on lit ne sont pas le fait d’un théoricien ou d’un idéologue, l’auteur a à cœur de rester d‘abord un être sensible, dont le souci n’est pas de s’installer dans une posture. Ce qui domine chez lui est une volonté de tolérance et de réconciliation qui ne gomme rien du passé mais évite l’agressivité et le ressassement.

L’enfant qui se trouvait là avec son père et qui est le narrateur de cette histoire n’a jamais pu oublier de tels propos. Pourtant le constat du racisme est loin d’être le dernier mot auquel il s’arrête et c’est justement en cela qu’il est remarquable, par sa volonté de ne pas créer des situations immobiles et bloquées. Xavier Le Clerc montre à l’inverse la force de conviction qui se dégage des propos tenus par ceux qu’il considère comme ses maîtres, et ils sont nombreux. Au premier chef Albert Camus qu’il cite dès l’exergue de son livre et plus encore pour les pages qu’il écrivit en 1939 dans « Misère de la Kabylie ». A travers Camus, c’est aussi de Louis Guilloux qu’il parle, plus vieux d’une génération, grand écrivain français resté attaché à ses racines bretonnes et se sentant aussi démuni que le plus pauvre des ouvriers algériens. L’enquête menée par Xavier Le Clerc lui fait reconnaître pour sienne toute parole qui a dénoncé l’entreprise coloniale, et par exemple celle de l’homme politique Clémenceau dénonçant les propos propagandistes de son adversaire Jules Ferry. Pourtant et sans doute grâce à la chère petite Zohra, les propos qu’on lit ne sont pas le fait d’un théoricien ou d’un idéologue, l’auteur a à cœur de rester d‘abord un être sensible, dont le souci n’est pas de s’installer dans une posture. Ce qui domine chez lui est une volonté de tolérance et de réconciliation qui ne gomme rien du passé mais évite l’agressivité et le ressassement.

De manière intéressante, il se rattache à une idée de Benjamin Stora, qui incite à privilégier l’Histoire plutôt que la mémoire, car celle-ci ne permet pas de dépasser la subjectivité. Certes, on a vu le rôle important que joue pour lui l’émotion, mais il ne l’utilise jamais pour s’enfermer dans le misérabilisme qu’on trouve parfois dans les récits de fils et de filles d’immigrés. Cette origine qui est la sienne ne l’incite nullement à s’enfermer dans des situations ou des cadres préétablis. C’est par la volonté d’y échapper qu’il explique son changement de nom en 2008. Et l’on peut sans doute rattacher aussi à cette volonté le fait qu’il oscille entre deux formes de sexualité, ou entre deux pays, l’Angleterre et la France. Aucune assignation à occuper une place ou à jouer un rôle ne dispense un écrivain de subtilité, tel pourrait être le message du « Pain des Français ».

Denise Brahimi

« TROUS DE MEMOIRES » Album BD de Nicolas Juncker éditions Le Lombard 2025

Nicolas Juncker est le scénariste de l’inénarrable album « Un général des Généraux » dessiné par Boucq, que nous avons chroniqué dans une lettre précédente. Il est aussi dessinateur et il a à son actif une belle série d’ouvrages avec une prédilection pour l’histoire à diverses époques.

Ce nouvel album retrouve la cocasserie de celui réalisé avec Boucq, avec une même inspiration autour de la guerre d’Algérie, mais dans une approche mémorielle, donnant une vision ironique des dérives vers lesquelles peut entraîner une volonté brouillonne de « commémorer ».

Le titre, trous de mémoires, illustre la complexité et la profusion des entreprises mémorielles, où se côtoient amnésies et hypermnésies, intentions louables et escroqueries, audaces et renoncements. La postface de Tramor Quemeneur relate la rocambolesque aventure de l’ex futur Musée de la France et de l’Algérie à Montpellier, qui a probablement un peu inspiré cet album, qui cite cet exemple à plusieurs reprises.

Le titre, trous de mémoires, illustre la complexité et la profusion des entreprises mémorielles, où se côtoient amnésies et hypermnésies, intentions louables et escroqueries, audaces et renoncements. La postface de Tramor Quemeneur relate la rocambolesque aventure de l’ex futur Musée de la France et de l’Algérie à Montpellier, qui a probablement un peu inspiré cet album, qui cite cet exemple à plusieurs reprises.

Saluons pour commencer la trouvaille de la couverture percée de trous où s’encadrent les photos algériennes du photographe dont il est question dans ce livre, portraits de différents types de visages et de personnages qui jalonnent l’histoire franco algérienne. Notre association Coup de Soleil qui s’investit depuis des années pour faire apparaître cette diversité et ses richesses, ne peut qu’être sensible au récit de Juncker.

Car c’est bien d’histoire et de mémoires franco algériennes dont il est question. Le petit village provençal de Maquerol célèbre la mémoire de l’enfant du pays, Gérard Poaillat, grand photographe rendu illustre par son œuvre algérienne. Il est difficile de ne pas penser à Marc Garanger et son œuvre photographique…

Le récit démarre sur le discours grandiloquent du Ministre de la Culture, Franck Pouillaud venu, à la grande joie du maire de Maquerol lancer le projet d’un Musée Poaillat dans la villa d’architecte du photographe. Soutien du Président, grandes signatures pour le projet, fonds européens, un ticket pour les législatives pour le petit maire socialiste… de grandioses promesses.

Mais très vite, des menaces, celles que brandit le premier adjoint, la mobilisation des « algérianistes », celle qu’a évoqué Poaillat dans un entretien avec Jacques Chancel : « Le pire… c’est que je ne suis pas sûr que cette guerre soit achevée… Elle traverse encore la société. Ceux qui l’ont vécue, bien sûr, mais pas seulement… Leurs enfants aussi et leurs petits enfants après eux… Elle est toujours là. ».

Le récit nous fait vivre les multiples avanies d’un projet qui veut trop embrasser, d’acteurs dissemblables amenés à cheminer ensemble. Très vite le mur de la villa est tagué de croix celtiques et de slogans anti FLN.

Le projet du maire, faire coexister les différentes mémoires, celles captées par Poaillat et celles de la petite ville est rejeté par pratiquement tout le monde, instrumentalisé par d’autres. Le plasticien Wollaert, qui ne pense qu’à faire des trous dans l’existant, l’historienne Stéphanie Delbeille-Violette, sûre de sa science et arrogante, obligée d’enquêter sur les histoires de vie des habitants, elle qui ne voit que rigueur et archives, l’adjoint, fils de membre du parti communiste algérien, qui fricote avec l’extrême droite locale, et finira par monter une liste opposée au maire sortant, le Cercle Algérianiste, et pratiquement toutes les personnes rencontrées, la veuve Poaillat, tous ont une vision différente du projet, quand ils ne le refusent pas totalement.

Le projet du maire, faire coexister les différentes mémoires, celles captées par Poaillat et celles de la petite ville est rejeté par pratiquement tout le monde, instrumentalisé par d’autres. Le plasticien Wollaert, qui ne pense qu’à faire des trous dans l’existant, l’historienne Stéphanie Delbeille-Violette, sûre de sa science et arrogante, obligée d’enquêter sur les histoires de vie des habitants, elle qui ne voit que rigueur et archives, l’adjoint, fils de membre du parti communiste algérien, qui fricote avec l’extrême droite locale, et finira par monter une liste opposée au maire sortant, le Cercle Algérianiste, et pratiquement toutes les personnes rencontrées, la veuve Poaillat, tous ont une vision différente du projet, quand ils ne le refusent pas totalement.

L’album est un ingénieux entrelacement de ces points de vue, les péripéties sont multiples, au sein des politiques, du monde intellectuel, des « Macao papers » font un scandale qui fera fuir le plasticien génial et tomber le Ministre de la culture… mais peu à peu se dégagent des personnages plus complexes et touchants, ce qui donne de la profondeur au récit.

Une mention particulière pour les différents acteurs interviewés par l’historienne et qui témoignent de la complexité de cette histoire, chacun étant un peu décalé par rapport au rôle qu’on voudrait lui assigner. Surgit peu à peu une vérité complexe des propos de la fille d’appelé « Il me disait les pieds noirs je les comprends. J’avais honte pour eux, on les a abandonnés… », du fils de harki, « La France elle a niqué tout le monde, les Algériens, les militaires, les pieds-noirs, les harkis, même les Français, ils perdent une guerre, déjà c’est la honte, et après ils se retrouvent avec leurs ennemis… », La fille de pieds-noirs : « Nous tout ce qu’on demande, c’est un peu de reconnaissance…au moins pour ceux qui ont tout perdu. Et les arabes vous les mettez dans le même sac ! Mais les arabes, ils les ont gagnées, leurs terres, non ?… », le fils d’Algérien, marié à une française : « J’en ai soupé de la commémoration, en Algérie, pour ce que ça a donné… Alors vous ici, 60 ans après, je vous raconte même pas ! », le vieil imam : « Vous aurez du mal à les faire parler… Ni les anciens qui ne veulent pas se retrouver dans une nouvelle guerre avec les pieds-noirs, ni les plus jeunes, qui s’opposeront à une mise en scène de la mémoire de leurs parents faite par des blancs »…etc.

Au final, le mémorial se fera, sans ministère, sans Europe, les trous dans la villa ont été rebouchés, l’historienne a été licenciée. Elle revient assister à l’inauguration, où elle croise bien des acteurs qu’elle a rencontrés. Le maire a son beau musée, mais se fera probablement battre par son ancien adjoint devenu macroniste. L’album se termine par la fin de l’interview de Puaillat par Chancel, qui assimile l’œuvre des historiens à sa photographie : « On parvient à distinguer une silhouette, une ombre, un détail… La réalité est insaisissable…on ne peut la transmettre, on ne transmet que des illusions ».

Une fin philosophique et plutôt mélancolique à un album bien enlevé, à l’humour ravageur, avec un dessin très dans le mouvement, un peu cinématographique « caméra à l’épaule »…

Et un contenu très riche en détails, qui font mieux que « transmettre des illusions ».

Michel Wilson

FILMS

« LES ENFANTS ROUGES », film de Lotfi Achour, tunisien, 2024

Ce film qui jusqu’ici n’est pas diffusé dans un grand nombre de salles mérite à coup sûr qu’on fasse l’effort d’aller le voir là où il passe, d’autant que la critique, très majoritairement, a exprimé son admiration. Le film a d’ailleurs été récompensé par plusieurs prix.

Le réalisateur Lotfi Achour n’est certes pas un débutant, mais pendant toute une partie de sa vie, il s’est consacré principalement à des créations théâtrales, notamment dans le « in » pour le festival d’Avignon. Et c’est depuis les années 2016-2017 qu’il a commencé à travailler pour le cinéma, usant de ses multiples compétences, comme producteur, réalisateur et scénariste.

Son premier ancrage est la Médina de Tunis, et parmi les lieux qu’il a fréquentés on peut signaler aussi l’importance de Grenoble, l’une des villes d’implantation de Coup de soleil AURA. Il n’est pas inutile de dire qu’il y est venu d’abord pour faire soigner son jeune frère, dont il devra porter le deuil, ce qui n’est pas sans rapport avec le sujet des « Enfants rouges » : dans le film en effet on voit Achraf, garçon de 14 ans, se débattre avec la mort ou plutôt avec l’atroce assassinat de son compagnon de 16 ans, sorte de grand frère et presque père, tué et décapité par des islamistes affiliés à Daech dans un lieu des hauts plateaux tunisiens près de la frontière algérienne. Il y a à l’origine du film des faits réels qui ont épouvanté la population, d’autant qu’à aucun moment, le pouvoir central n’a semblé prendre en main la situation.

Son premier ancrage est la Médina de Tunis, et parmi les lieux qu’il a fréquentés on peut signaler aussi l’importance de Grenoble, l’une des villes d’implantation de Coup de soleil AURA. Il n’est pas inutile de dire qu’il y est venu d’abord pour faire soigner son jeune frère, dont il devra porter le deuil, ce qui n’est pas sans rapport avec le sujet des « Enfants rouges » : dans le film en effet on voit Achraf, garçon de 14 ans, se débattre avec la mort ou plutôt avec l’atroce assassinat de son compagnon de 16 ans, sorte de grand frère et presque père, tué et décapité par des islamistes affiliés à Daech dans un lieu des hauts plateaux tunisiens près de la frontière algérienne. Il y a à l’origine du film des faits réels qui ont épouvanté la population, d’autant qu’à aucun moment, le pouvoir central n’a semblé prendre en main la situation.

Pour autant, il ne serait pas tout à fait exact de dire que « Les Enfants rouges » sont une représentation de l’action menée par le terroriste islamiste en Tunisie. Une preuve que ce dernier n’est pas directement l’objet du film est que, de manière remarquable, le réalisateur ne montre pas une seule image des meurtriers lors de leur raid meurtrier sur les deux jeunes bergers : Achraf a certes entendu leurs voix, mais assez peu et confusément, ayant été lui-même assommé pour leur permettre de décapiter plus commodément son compagnon. Il est aisé de comprendre ce que veut dire cette absence complète d’image, l’acte horrible qui a été accompli est irreprésentable, inimaginable, et le seul fait de vouloir le montrer aurait été d’une insoutenable obscénité. Ce contre quoi Achraf va devoir se débattre désormais, ô combien douloureusement, n’est pas une image ni plusieurs images précises et obsessionnelles—ce qui sans doute était une option possible pour le réalisateur mais pas celle qu’il a choisie.

Visiblement Achraf a reçu une blessure qui le met comme hors de lui-même, en proie à une angoisse qu’il n’avait encore jamais ressentie ni même soupçonnée et qui est l’angoisse de la mort : que veut dire la perte de son ami, qu’est-ce que le deuil c’est-à-dire la tentative de vivre sans lui ? La grande originalité du film de Lotfi Achour pourrait bien être de montrer cette chose énorme et inconnue qu’est la découverte de la mort par un adolescent, on pense évidemment à ce qui pourrait être un titre, « Le jeune homme et la mort » sur le modèle de celui que Schubert a donné à son œuvre musicale « La jeune fille et la mort ». La mort apparaît comme tout autre chose qu’une négation ou une disparition, elle est aussi une sorte de présence fantastique du disparu avec lequel Achraf s’entretient à des moments d’une grande intensité et de totale désarroi. Son ami était aussi son initiateur, tout savoir lui venait de lui pour lui permettre cette initiation indispensable à tout adolescent et dont il comprend soudain qu’elle va être pour le moins interrompue, ratée sans doute, déviée en tout cas par cette intrusion de la mort inexplicable et incongrue.

copyright-Anetta-Mitrofanova

Inexplicable, la mort l’est sans doute de toute façon mais ici plus que jamais puisqu’en aucune manière il ne l’avait vu venir avant de se retrouver seul, dans le désert, avec la tête de son ami décapité. Le désert, qui n’en est pas un au sens géographique du mot, est symboliquement riche de sens et sans doute de contradictions. Il est ce qu’on ne cesse de voir pendant tout le film et de subir comme un envoûtement, le réalisateur lui-même expliquant que le choix du lieu a été le premier acte de son engagement sur ce tournage. Il fallait que d’emblée on soit à la fois dans la réalité et dans un ailleurs qui la dépasse, dans tout le plaisir que les deux garçons en ont tiré et aussi dans la terreur et l’angoisse que ressent Achraf à l’idée de s’y retrouver seul et sans guide.

La dimension mythique du film fait qu’on pense aux premières lignes de l’Enfer de Dante :

Au milieu du chemin de notre vie,

je me retrouvai dans une forêt obscure,

car la voie droite était perdue.

Ah dire ce qu’elle était est chose dure

cette forêt sauvage et âpre et impénétrable,

qu’y penser renouvelle la peur!

Elle était si amère, que ne l’est guère plus la mort…

Ou, pour remonter plus loin dans le temps et sans doute parce que Lotfi Achour est profondément homme de théâtre avant même que cinéaste, c’est à la tragédie qu’on pense, car du film se dégage une nécessité inexorable : Achraf doit fuir comme le lui dit sa mère le lieu familial, où les assassins reviendront forcément pour le tuer. Le crime tels qu’ils le conçoivent est une sorte de fatalité à laquelle leurs victimes n’échappent pas.

La réalité du terrorisme reste nue et le film n’y mêle aucun élément religieux, quels que soient par ailleurs les prétextes que se donnent les terroristes. Mais pour recréer, dans cette dramaturgie tragique, ce qui peut en confirmer l’origine et l’obscurité, le réalisateur fait surgir ici ou là dans le comportement de ses personnages des fragments de rituel qui restent forcément incompris des spectateurs et qui doivent l’être pour exercer leur effet.

Ce grand film nous projette dans un monde autre ; comme la tragédie antique selon Aristote, il inspire la terreur et la pitié.

Denise Brahimi

« LA PETITE DERNIERE », film de Hafsia Herzi, 2025

On parle beaucoup de ce film à cause du prix qu’il a reçu au récent Festival de Cannes mais ce prix lui-même est loin d’être comme il arrive une sorte de routine, dû à un souci de répartition ; il a été ressenti au contraire comme un événement marquant, qui ne manquera pas de susciter nombre de réactions. La plupart d’entre elles n’arriveront pas avant le mois d’octobre prochain, quand le film sortira en salles, mais en fait tout le monde sait déjà de quoi il s’agit dans ce film et pourquoi il risque d’être considéré comme sulfureux. Ce qu’on en sait vient en partie du livre dont le film est tiré et qui est l’œuvre, sous le même titre, de la romancière Fatima Daas, franco algérienne, qui a conçu son livre comme un monologue autobiographique. (La Lettre de Coup de soleil l‘a présenté en son temps).

Hafsia Hafsi, la réalisatrice a très normalement opéré un certain nombre de modifications. Elle est disciple d’Abdellatif Kechiche, Franco-tunisien connu pour sa grande exigence. Le scénario et le film dans son ensemble sont le résultat d’un très long travail, celui-ci comportant la recherche d’une actrice susceptible d’interpréter le rôle de Fatima. Celle qui fut choisie par l’effet d’une rencontre de hasard, s’est révélée si remarquable qu’il lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes. Il s’agit de Nadia Melliti, à laquelle le film, sans aucun doute doit beaucoup mais on est tenté de dire que son succès repose sur une symbiose remarquable entre la réalisatrice, l’actrice et la romancière qui est à l’origine des données autobiographiques mises en œuvre. Et l’on ne peut que saluer le trait commun entre elles trois, le très grand courage qu’il leur a fallu pour s’impliquer dans la représentation originale d’une situation rare, en tout cas rarement évoquée : elle est peut-être plus fréquente qu’on ne croit mais on ne saurait être plus précis là-dessus tant il est vrai qu’elle est le plus souvent (sinon à peu près toujours) occultée.

Hafsia Hafsi, la réalisatrice a très normalement opéré un certain nombre de modifications. Elle est disciple d’Abdellatif Kechiche, Franco-tunisien connu pour sa grande exigence. Le scénario et le film dans son ensemble sont le résultat d’un très long travail, celui-ci comportant la recherche d’une actrice susceptible d’interpréter le rôle de Fatima. Celle qui fut choisie par l’effet d’une rencontre de hasard, s’est révélée si remarquable qu’il lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes. Il s’agit de Nadia Melliti, à laquelle le film, sans aucun doute doit beaucoup mais on est tenté de dire que son succès repose sur une symbiose remarquable entre la réalisatrice, l’actrice et la romancière qui est à l’origine des données autobiographiques mises en œuvre. Et l’on ne peut que saluer le trait commun entre elles trois, le très grand courage qu’il leur a fallu pour s’impliquer dans la représentation originale d’une situation rare, en tout cas rarement évoquée : elle est peut-être plus fréquente qu’on ne croit mais on ne saurait être plus précis là-dessus tant il est vrai qu’elle est le plus souvent (sinon à peu près toujours) occultée.

On voit d’emblée la jeune Fatima de 17 ans aux prises avec un problème qui ne sera pas davantage résolu au dénouement, ce qui permet d’employer pour désigner ce qu’il lui faut vivre le mot de tragédie. Il lui faudrait pouvoir concilier son état de jeune franco-maghrébine, vivant en famille dans la banlieue de Paris, avec le désir homosexuel qu’elle éprouve et dont elle ne peut douter.

A dire vrai et à la réflexion, cette tendance ne devrait pas paraître si étonnante car Fatima de manière bien visible et non dissimulée, a tous les traits de ce qu’on appelle banalement un garçon manqué. Ses deux sœurs aînées, en toute innocence, ne cessent de plaisanter à ce propos : Fatima ne participe jamais aux travaux dits féminins tels que cuisine, ménage etc. et on ne lui en fait jamais reproche parce que dans cette famille, il n’y a que des gens gentils et parce qu’il est admis, une fois pour toutes, que les choses sont ainsi. Fatima n’aime que les sports supposés masculins, comme le football, elle s’habille comme un garçon, en noir et plus que sobrement ; mais commence au-delà un domaine qui lui est strictement réservé et auquel la famille n’a aucune part, celui des recherches spécialisées sur internet pour faciliter les recherches et rencontres de femmes lesbiennes.  Manifestement Hafsia Hersi a eu le souci de livrer au public du film toute une documentation très précise, dont dispose peut-être une certaine frange de la société, mais la réalisatrice ne veut justement pas maintenir la différence entre ceux qui savent et les autres, elle veut s’adresser au contraire au plus vaste public possible, considérant que l’ignorance, comme l’histoire de Fatima en est la preuve, ne peut que maintenir les préjugés et renforcer les tabous.

Manifestement Hafsia Hersi a eu le souci de livrer au public du film toute une documentation très précise, dont dispose peut-être une certaine frange de la société, mais la réalisatrice ne veut justement pas maintenir la différence entre ceux qui savent et les autres, elle veut s’adresser au contraire au plus vaste public possible, considérant que l’ignorance, comme l’histoire de Fatima en est la preuve, ne peut que maintenir les préjugés et renforcer les tabous.

De cette ignorance la réalisatrice donne quelques exemples qu’elle a fait le choix de traiter avec humour, parce qu’elle a le sens de la diversité, et sans doute parce qu’elle pense que le tragique ne va jamais seul. A cet égard, deux personnages comiques à signaler, même s’ils ne sont pas que cela : le médecin spécialiste qui soigne Fatima pour son asthme, personnage délicieux aux confins du ridicule, et l’imam qu’elle va interroger, aussi prudemment que possible sur la position de l’islam face à l’homosexualité féminine : c’est là un excellent portrait, en même temps qu’une source d’information sur le sujet en débat : qu’en est-il de la position officielle, y a-t-il des raisons profondes et irréfutables à ce qui tourmente Fatima ?

Ce qui la tourmente, inévitablement, est la coexistence en elle des désirs lesbiens donc interdits et de la foi religieuse qui transparaît dans sa pratique quotidienne et fervente de l’islam. C’est évidemment une des questions que pose le film de Hafsia Hersi : peut-on être à la fois un ou une homosexuel(le) et un ou une adepte sincère de la religion musulmane ?

On sait qu’au 18e siècle, en France, Diderot a montré ce qu’il en était des passions homosexuelles dans les couvents de femmes ; mais le problème était différent dans la mesure où le catholicisme condamnait les nonnes à la chasteté, et c’est justement celle-ci que le philosophe voulait dénoncer comme une aberration. Fatima, elle, serait tout à fait libre d’aimer un homme, mais elle n’y parvient pas. Le personnage de l’imam est bien intéressant parce qu’il maintient l’interdit tout en donnant l’impression qu’il pourrait y avoir des accommodements : attitude répandue sans doute chez les porte-parole officiels des religions.

En tout cas il en ressort que Fatima est totalement livrée à elle-même pour inventer, s’il se pouvait, des solutions. Et s’il n’y en a pas, il faudra s’en passer pour vivre quoi qu’il en soit.

Denise Brahimi

« LEILA ET LES LOUPS », film de la réalisatrice libanaise Heini Srour conçu en 1984, restauré en 2022, ressortant en salle en 2025

L’occasion pour parler de ce film est qu’il ressort en salle en ce moment où sa réalisatrice est âgée de 80 ans. Née en 1945 au Liban, judéo-libanaise, elle montre par l’exemple ce qu’est le féministe tel qu’elle le pratique, dépassant de loin les problèmes individuels des femmes tels que les évoque le plus souvent le mouvement MeToo pour évoquer collectivement le tort qui leur est fait dans la représentation de l’histoire et jusqu’à notre époque inclusivement.

Car dans la dénonciation dont son œuvre est porteuse, il ne s’agit pas d’agression sexuelle portant atteinte à la dignité de telle ou telle femme ni des comportements prédateurs de tel ou tel homme, mais beaucoup plus largement de l’occultation du rôle historique des femmes dans les luttes menées contre l’impérialisme dans divers pays. « Leïla et les loups » se consacre à l’histoire de la Palestine et du Liban, deux pays dont elle parle indistinctement considérant que c’est d’une seule et même lutte qu’il s’agit.

Car dans la dénonciation dont son œuvre est porteuse, il ne s’agit pas d’agression sexuelle portant atteinte à la dignité de telle ou telle femme ni des comportements prédateurs de tel ou tel homme, mais beaucoup plus largement de l’occultation du rôle historique des femmes dans les luttes menées contre l’impérialisme dans divers pays. « Leïla et les loups » se consacre à l’histoire de la Palestine et du Liban, deux pays dont elle parle indistinctement considérant que c’est d’une seule et même lutte qu’il s’agit.

Elle en suit le déroulement au cours de 8 décennies, marquées par des guerres incessantes et des tentatives toujours renouvelées de soulèvement. Ce parcours à travers le temps commence sous le mandat britannique dans les années 1920, ce statut politique ayant été alors décrété par la Société des nations. Plus tard il inclut les différentes étapes de l‘interminable guerre civile libanaise de 1975 à 1990. Mais s’il y a bien une constante que le film souligne à travers cette diversité d’événements, c’est d’une part la participation considérable des femmes sous des formes variées à ce qui est véritablement une guerre et d’autre part le très peu de visibilité qui lui est accordée, et la permanence du comportement dominateur masculin de la part des hommes bien qu’ils se battent avec elles et pour la même cause.

Cette dénonciation qui en est le trait fondamental n’est pas nouvelle dans la vie et l’œuvre d’Heini Srour, qui s’est formée par des études supérieures en Angleterre et à la Sorbonne et a compris de longue date que le cinéma allait être le moyen privilégié de son action. En 1978, elle se rapproche de la Tunisienne Salma Baccar (réalisatrice, productrice et femme politique) et de l’historienne du cinéma arabe Magda Wassef (critique égyptienne) : elles créent un fonds d’assistance et de soutien pour la libre expression des femmes dans le cinéma.

Heini Srour mêle de façon très efficace la fiction et les images d’archives. Dans « Leïla et les loups », elle a recours à un procédé lointainement inspiré des Mille et une nuits. Leïla y joue le rôle d’une étudiante libanaise, chargée d’organiser à Londres une exposition de photos consacrées aux événements libano-palestiniens, et pour ce travail, elle est amenée à s’opposer à la vision de son amoureux Rafic, celle qui est dominante dans la représentation masculine de la lutte contre l’impérialisme—tandis que pour Leïla, celle-ci va forcément de pair avec la lutte contre le patriarcat.

Heini Srour mêle de façon très efficace la fiction et les images d’archives. Dans « Leïla et les loups », elle a recours à un procédé lointainement inspiré des Mille et une nuits. Leïla y joue le rôle d’une étudiante libanaise, chargée d’organiser à Londres une exposition de photos consacrées aux événements libano-palestiniens, et pour ce travail, elle est amenée à s’opposer à la vision de son amoureux Rafic, celle qui est dominante dans la représentation masculine de la lutte contre l’impérialisme—tandis que pour Leïla, celle-ci va forcément de pair avec la lutte contre le patriarcat.

Heini Srour s’en prend directement et ouvertement à la société arabe, qui opprime les femmes et les maintient dans un rôle subordonné. Or ce qu’elle montre est que leur rôle est doublement important car elles peuvent utiliser une certaine liberté accordée aux femmes au nom de leurs occupations traditionnelles et typiquement féminines, elles en rajoutent même volontiers et avec beaucoup d’humour dans le style folklorique, mariage, procession, gâteaux, youyous etc. Mais cela ne les empêche en aucune façon d’être aussi des combattantes formées au maniement des armes pour lequel on les voit s’entraîner, même si on sent à divers moments que pour leurs compagnons, ce n’est peut-être pas la place à laquelle elles devraient se montrer ou être montrées.

Plus encore que cette ambiguïté des hommes au combat, c’est la réprobation ouverte des communautés villageoises à l’égard des femmes soldates qui est dite et affirmée. Les femmes des villages sont les premières à affirmer qu’elles ne trouveront jamais de maris et seront tenues au ban de la société. Le patriarcat toujours le même et inchangé éclate dans leurs propos et on ne voit nulle part de tentative pour qu’un changement ait lieu.

C’est pour cette raison que le film de Heini Srour se veut en revanche militant et activiste et c’est en effet ce qu’il est. S’agissant de cinéma cela peut commencer par la substitution d’une image vraie à une image fausse ; la réalisatrice raconte par exemple que dans la représentation d’une scène d’entraînement militaire, on a pu voir seulement deux femmes, alors qu’elles étaient 150 sur 300 recrues. Son empathie pour ce que les femmes subissent dans la guerre du fait du patriarcat qui y sévit l’amène à percevoir les méfaits de l’obligation où elles sont encore et toujours de faire leurs preuves, vis-à-vis des autres et d’elles-mêmes : on voit par exemple une jeune soldate prendre des risques inconsidérés en se jetant dans la gueule du loup, pour reprendre l’image du titre, et se faire tuer dans une sorte de bravade ou de provocation désespérée alors que ses compagnons masculins ont refusé une prise de risque trop dangereuse. L’inégalité est partout, aux dépens des femmes évidemment. Il est clair qu’à 80 ans, pas une minute la réalisatrice ne songe à baisser les bras.

Denise Brahimi

DIVERS

Note sur un livre signalé par Claude Bataillon :

Les Princes de cocagne, par Slimane Touhami, Les nouvelles éditions du réveil, 2024, in 16, 115 pages et 41 chapitres.

Claude Bataillon qui a déjà plusieurs fois collaboré à la Lettre de Coup de soleil, attire notre attention sur ce petit livre qui lui a paru intéressant et qu’il présente dans les termes suivants :

Claude Bataillon qui a déjà plusieurs fois collaboré à la Lettre de Coup de soleil, attire notre attention sur ce petit livre qui lui a paru intéressant et qu’il présente dans les termes suivants :

« Entre Toulouse, Montauban et Agen, les vergers dépendent d’une main d’oeuvre qui pendant 40 ans (1970- 2010) a été largement marocaine. Elle a été aussi, précédemment ou en même temps, polonaise, italienne, espagnole et portugaise. Avant la pomme, dans le lointain XVIe siècle, ce pays fut prospère grâce au pastel, cette teinture bleue produite en boules de pâte (pasta, pastel) qu’on appelait aussi coca (pays de cocagne). Ces princes de cocagne que nous raconte Slimane Touhami sont ses ancêtres et leurs amis, ouvriers agricoles noyés dans le paysage rural qu’il flaire, regarde, écoute avec tant d’acuité.

Au lieu des concentrations d’ouvriers maghrébins des régions minières françaises ou belges, ou des grandes villes industrielles, un peuplement diffus, invisible, dont Slimane nous parle avec tendresse, ce qui n’exclut la cruauté. Cet anthropologue expert en travail social, en soins psychiatriques, nous décrit l’essentiel : à la fois le monde naturel de ces campagnes du sud-ouest et les vies et les rêves de ces chibanis ».

Note sur une exposition de Farid Chaachoua (mai 2025)

On a plaisir à retrouver l’artiste dans sa galerie habituelle de Lyon et fidèle à la description qu’il fait lui-même de sa démarche artistique : la création comme espace de liberté, qui ne se rattache à aucune école ; un mélange d’abstraction et d’éléments figuratifs ; des œuvres souvent sans titres, pour que ceux-ci ne puissent les enfermer ni les limiter.

Et pourtant quiconque l’a suivi au cours de ces dernières années ne peut manquer d’être frappé par quelques aspects propres aux tableaux de cette exposition, et tout d’abord ceux qui d’emblée frappent visuellement, des couleurs assez claires, presque rutilantes, tel qu’un rouge franc. Pour qui serait tenté d’y trouver quelque forme d’allégresse, le démenti arrive assez vite à y regarder de plus près : il s’agirait plutôt de guerre, de sang versé et du courage de ceux et de celles dont les noms—les seuls à figurer dans la liste des œuvres exposées — sont ceux de victimes : Seedal Abou Jameei, fillette de huit ans tuée par un bombardement de l’armée israélienne ; Lubna Alyaan la musicienne tuée elle aussi en novembre 2023 dans le bombardement de sa maison à Gaza .

Et pourtant quiconque l’a suivi au cours de ces dernières années ne peut manquer d’être frappé par quelques aspects propres aux tableaux de cette exposition, et tout d’abord ceux qui d’emblée frappent visuellement, des couleurs assez claires, presque rutilantes, tel qu’un rouge franc. Pour qui serait tenté d’y trouver quelque forme d’allégresse, le démenti arrive assez vite à y regarder de plus près : il s’agirait plutôt de guerre, de sang versé et du courage de ceux et de celles dont les noms—les seuls à figurer dans la liste des œuvres exposées — sont ceux de victimes : Seedal Abou Jameei, fillette de huit ans tuée par un bombardement de l’armée israélienne ; Lubna Alyaan la musicienne tuée elle aussi en novembre 2023 dans le bombardement de sa maison à Gaza .

On peut en conclure que le peintre n’est évidemment pas insensible à l’actualité, celle qui continue à tuer tous les jours, des anonymes par milliers.

Denise Brahimi

- Samedi 28 et dimanche 29 juin Maghreb des Livres à l’Hôtel de Ville de Paris

- Mardi 1er juillet 18h inauguration de la Place Frantz Fanon à Lyon

- Mardi 8 juillet 15h Centre Social de la Sauvegarde Lyon 9ème Restitution du projet cercle de Femmes

- Mardi 8 juillet rencontre avec l’écrivaine marocaine Fatna El Bouih (Une femme nommée Rachid) à la Librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille 79007 Lyon animée par Touriya Fili, Maître de conférence.