Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #103

Editorial

La Lettre franco-maghrébine de Coup de soleil voudrait s’ouvrir à une certaine diversité et s’efforce d’en donner la preuve dans la sélection de ce mois-ci. On commencera donc par trois livres qui ne sont pas des fictions comme le prouve à l’évidence le premier cité, un livre de cuisine, signé Bellara, consacré non aux seules recettes mais aussi aux grands-mères juives d’Algérie qui les ont transmises. Pas davantage des fictions ne sont ni le livre de Kaouther Adimi « La joie ennemie » qu’on aimerait appeler un livre de souvenirs si ces derniers n’étaient au plus haut point cruels et brûlants ; ni le livre de Rachid Benzine, « L’homme qui lisait des livres », déjà reconnu pour la haute qualité avec laquelle il réussit à évoquer le problème désespérant du sort fait à Gaza depuis des décennies et plus que jamais semble-t-il.

On en fournira pas moins trois exemples aussi de livres qui revendiquent le nom de roman, grâce à la très grande plasticité de ce genre littéraire : « Kaïssa » de N. Naït Ouyahia et la vaine recherche d’un père absent pour des raisons pathétiques que le livre donne à entendre ; « Les yeux dans le dos » d’Azouz Begag qui feint d’emprunter la forme du conte pour faire le récit d’événements historiques liés au personnage de l’Emir Abdelkader ; ou encore « Allô la place » de Nassera Tamer qui analyse avec finesse le rôle du téléphone dans les quartiers d’immigrés.

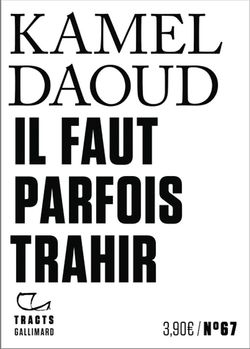

Ce que compéteront trois notes plus ou moins substantielles, celle de notre collègue Claude Bataillon de Toulouse sur un texte de Kamel Daoud, celle de Dorothée Myriam Kellou ou à son propos, en provenance de Nancy, à propos du Sergent Blandan longtemps bien connu à Lyon mais sans doute voué à disparaître de la scène actuelle en raison de sa participation à la conquête coloniale de l’Algérie ; et celle de Lylia Nezzar sur le cinéma maghrébin, à la suite d’une conférence avec Ahmed Bedjaoui à Vaulx-en-Velin.

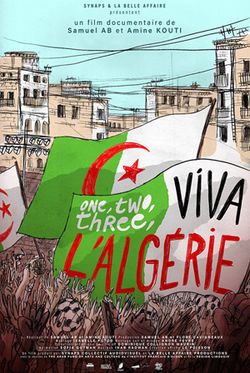

Ce mois-ci nous parlons de deux films, « Octobre à Paris » de Jacques Panigel ressorti pour une séance exceptionnelle commémorant ce que fut le 17 octobre 1961 à Paris, et « One, two, three Viva l’Algérie » de Samuel Ab et Amine Kouti qui permet de réfléchir à la place du football dans l’Algérie indépendante.

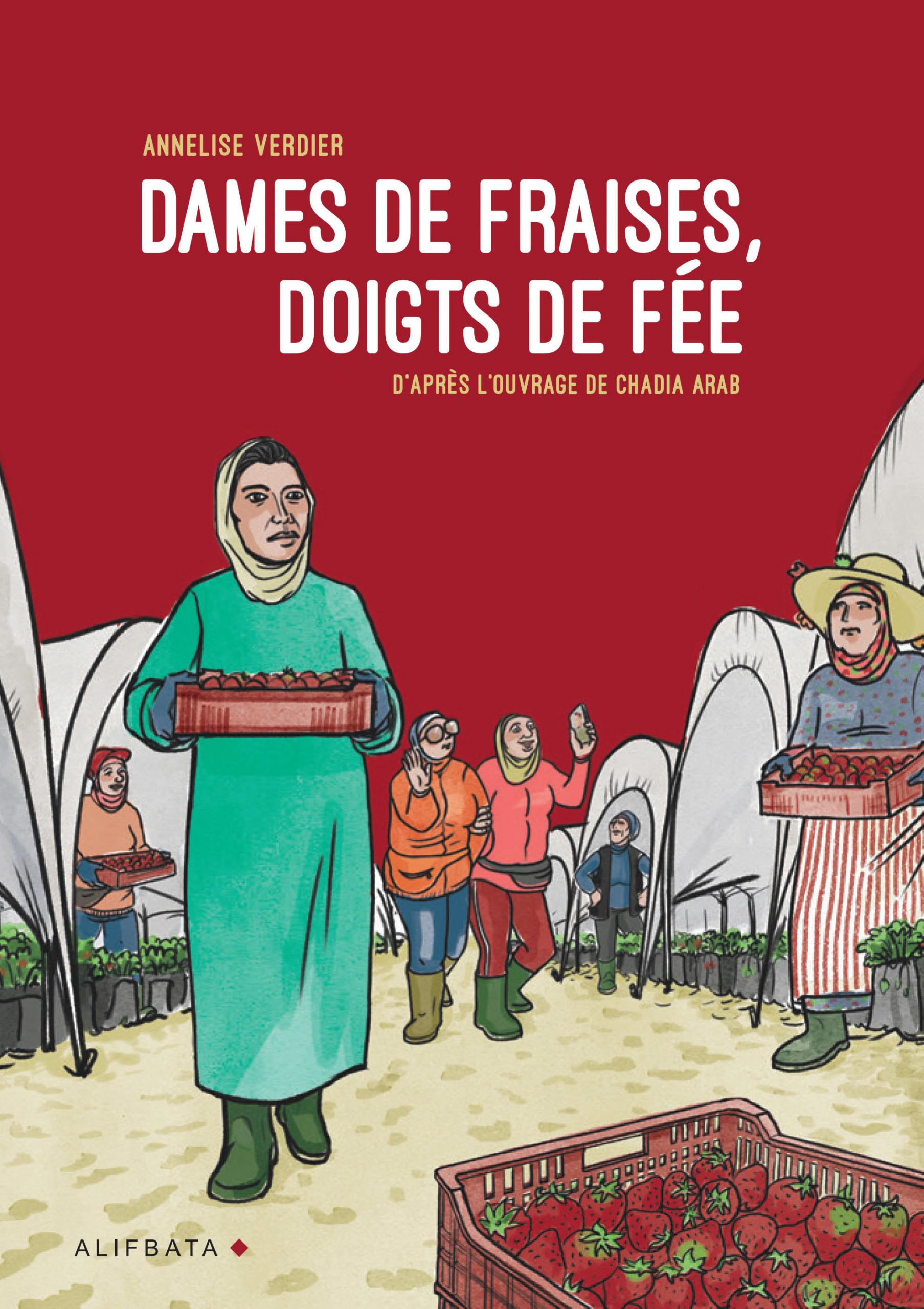

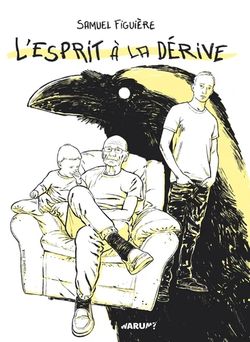

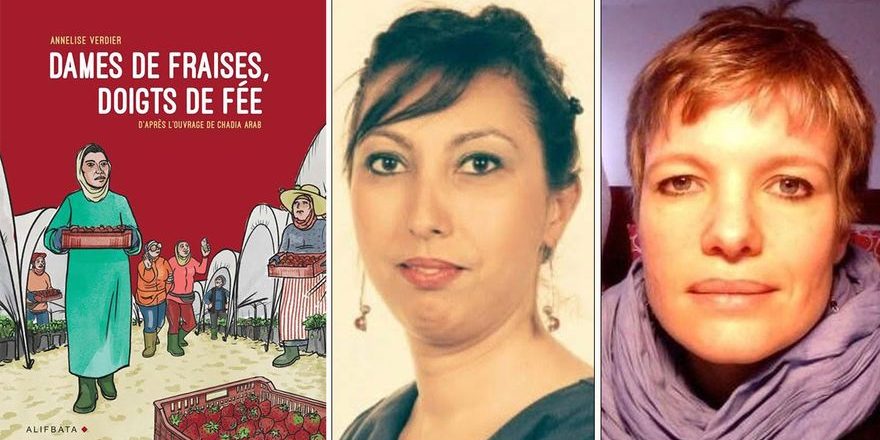

Pour finir, Michel Wilson évoque deux BD, l‘une consacrée aux Marocaines qui partent en Espagne pour la cueillette des fraises, comme le racontait un livre dont la Lettre a parlé en son temps, l’autre à l’histoire d’un ancien héros de la Guerre d’Algérie qui bascule dans la démence sénile.

Denise Brahimi

15 oct. 2025 — Boualem Sansal (nous ne l’oublions pas !) a été élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (11.10.2025)

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

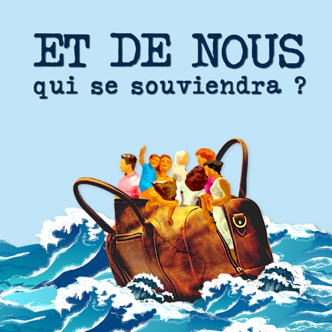

Podcast

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

Ce podcast, dans sa version intégrale et audiovisuelle a été présenté samedi 27 septembre à la Bibliothèque de la Part Dieu de Lyon, devant un public conquis. Chacun s’est dit convaincu que sa présentation publique devrait connaître un bon succès, et que sa diffusion dans les établissement scolaire doit être envisagée.

LIVRES / BD

« CUISINE ET TRANSMISSION DE NOS GRANDS-MERES JUIVES D’ALGERIE», Bellara, Kéribus éditions, 2025

Bellara est le nom d’une grand-mère commune, le présent livre étant l’œuvre de ses deux petites filles, Marie-Claude Akiba-Egry pour le texte et Renée Akiba-Ouizeman pour les recettes qui occupent en effet la plus grande partie du volume, d’autant qu’elles sont illustrées de nombreuses photos.

A l’origine du livre, il y a la conviction de ses auteures exprimée par un mot important du titre : « transmission ». Mais l’originalité du propos est que ce mot est ici associé à celui de cuisine, ce qui n’est pas le cas le plus fréquent. Le texte qui précède les recettes s’intitule « récits et transmission », et ce dernier mot est explicité plus particulièrement dans le chapitre intitulé « La cuisine, une histoire de goût et de transmission ». Il est inspiré par une expérience personnelle, qui dans le cas présent est lié à la personnalité de Bellara et lui vaut un bel hommage de ses petites-filles mais que des commentaires très convaincants permettent d’élargir bien au-delà de cet unique cas, et géographiquement dans les communautés juives au-delà de celle d’Algérie.

A l’origine du livre, il y a la conviction de ses auteures exprimée par un mot important du titre : « transmission ». Mais l’originalité du propos est que ce mot est ici associé à celui de cuisine, ce qui n’est pas le cas le plus fréquent. Le texte qui précède les recettes s’intitule « récits et transmission », et ce dernier mot est explicité plus particulièrement dans le chapitre intitulé « La cuisine, une histoire de goût et de transmission ». Il est inspiré par une expérience personnelle, qui dans le cas présent est lié à la personnalité de Bellara et lui vaut un bel hommage de ses petites-filles mais que des commentaires très convaincants permettent d’élargir bien au-delà de cet unique cas, et géographiquement dans les communautés juives au-delà de celle d’Algérie.

Cependant, ce qui s’est passé dans ce dernier pays est particulièrement éclairant. Le départ des Juifs provoqué par l’indépendance de 1962 a été une rupture quasi-totale avec l’ensemble des usages et coutumes ancestraux, à l’exception unique des pratiques culinaires qui, elles, se sont retrouvées de l’autre côté de la Méditerranée, transmises par les grand-mères à leurs petites filles vivant en France pour le bonheur des unes et des autres : quelque chose ne s’était pas perdu et se trouvait même mis en valeur par cette nouvelle situation, si frustrante voire désolante à bien d’autres égards.

La cuisine juive est associée de très près à toutes les autres manifestations de la vie communautaire, les rituels et les fêtes. Elle n’en était pas distincte en sorte que, même lorsque celles- ci ont disparu, les pratiques culinaires et pour le dire très concrètement la confection de certaines recettes ont pour effet de les remettre à la mémoire d’une manière qu’on pourrait dire proustienne : il s’agit d’une mémoire affective, aux effets profonds et euphorisants. Est-ce pour autant facile d’en user ? Sans doute pas, car ce qu’on lit dans le livre à propos de ces recettes donne à penser que même celles qui semblent les plus simples demandent un savoir-faire, une sorte de longue habitude qui se traduit dans la gestuelle et qui ne peut guère se transmettre que par imitation. Le charme du livre placé  ici sous le nom de Bellara est qu’il comporte toutes ces indications apparemment minuscules et pourtant essentielles qui ne sont pas faciles à formuler clairement. Ce qui vaut à la fois quantitativement et qualitativement : les grand-mères juives savent par instinct ce qu’il convient de mettre dans leurs marmites, parce qu’elles le sentent au bout de leurs doigts ou dans les odeurs qui s’en dégagent —mais comment dire cela de façon claire ? La transmission se doit d’être physique, autant que possible réalisée en situation, c’est-à-dire avec la présence réelle de celle qui fait et de celle qui voit. Comme il est dit dans le préambule au livre, « c’est en faisant qu’on apprend ».

ici sous le nom de Bellara est qu’il comporte toutes ces indications apparemment minuscules et pourtant essentielles qui ne sont pas faciles à formuler clairement. Ce qui vaut à la fois quantitativement et qualitativement : les grand-mères juives savent par instinct ce qu’il convient de mettre dans leurs marmites, parce qu’elles le sentent au bout de leurs doigts ou dans les odeurs qui s’en dégagent —mais comment dire cela de façon claire ? La transmission se doit d’être physique, autant que possible réalisée en situation, c’est-à-dire avec la présence réelle de celle qui fait et de celle qui voit. Comme il est dit dans le préambule au livre, « c’est en faisant qu’on apprend ».

La première partie aborde cependant des sujets qui vont bien au-delà d’une gestuelle et d’un savoir devenu instinctif. On y plonge dans une histoire très ancienne dont certains aspects restent sans doute mal connus faute de documents suffisants, mais d’où émergent cependant des certitudes voire des évidences—renforcées par la cuisine. Il est tout à fait certain qu’à l’origine de la culture maghrébine (et donc bien avant l’arrivée des Arabes dans ces régions), on trouve un mélange intime des deux apports juif et berbère. Au point qu’il est sans doute un peu vain de prétendre les distinguer. On pourrait parler pour lui donner un sens concret de cette base présente dans de très nombreux aliments, semoule, amandes et miel, produits tout à fait naturels et non transformés auquel s’ajoute éventuellement un jus de citron. Jusqu’à l’époque romaine et au-delà, on est sans doute très près de ce qui se passait aux temps dits préhistoriques, paléolithique supérieur et néolithique.

Il va de soi qu’à l’époque de la grand-mère Bellara, d’autres apports sont venus s’ajouter à ceux-ci, arabe, espagnol, turc, par suite d’événements que le livre rapporte de façon à la fois simple et sûre. Il est probable cependant que les bases les plus anciennes restent les mêmes et que s’y ajoutent çà et là des éléments d’une plus grande diversité. La viande n’est pas exclue mais elle semble assez rare sans doute en partie parce qu’il faut des préparatifs longs et difficiles pour en éliminer toute trace de sang. Grâce aux nombreuses photos (pleine page couleur) qui parsèment le livre, on se rend compte de la place importante qu’occupe ce qui est appelé « boulettes » mais n’est qu’une mise en forme de diverses bouillies, boulettes de Chabat ou de Pessa’h qui montrent l’importance que gardent les fêtes juives, présentes au moins de nom, boulettes de Mamie Couscous ou de Mémé de Boghari qui soulignent de manière attendrissante le caractère très intime de ces recettes et de leur transmission. Généralement sucrées, les galettes jouent elles aussi un rôle important dans l’alimentation, d’autant qu’elles peuvent se conserver au moins un peu, plus que d’autres pâtisseries et sucreries qui de toute manière sont nombreuses, souvent à base de miel. L’autre trait récurrent est la très grande quantité d’huile utilisée dans cette cuisine. Sur ces derniers points, il est clair que la cuisine juive d’Algérie est en désaccord avec les tendances actuelles de la cuisine occidentale, française par exemple. Mais c’est aussi son caractère dit oriental qui fait sa séduction ! Cependant le mot « oriental » ne semble pas très adapté à certains caractères encore et toujours berbères. Notre idée de l’Orient est maintenant très marquée par une certaine arabité levantine. La cuisine juive d’Algérie est originale, on ne peut que saluer le projet de la préserver.

Denise Brahimi

« LA JOIE ENNEMIE», de Kaouther Adimi, éditions Stock, collection « Ma nuit au musée », 2025

On connaît bien désormais le principe de cette collection, un ou une auteur(e) passe la nuit seul enfermé dans un musée de son choix et fait ensuite une sorte de rapport écrit de forme assez libre sur ce qui s’est passé pendant ces heures de solitude nocturne, émotions, pensées, souvenirs etc.

Kaouther Adimi se conforme tout à fait à cette définition du genre, elle a choisi comme lieu pour y passer la nuit certains locaux de l’Institut du monde arabe ou IMA et pendant cette nuit au Musée elle a coexisté avec les tableaux de la peintre algérienne Baya (1931-1998) qui devaient être exposés à partir du lendemain (novembre 2022) à un autre étage de ce même lieu. Baya est en général présentée à peu près en ces termes au grand public qui jusqu’à cette exposition la connaissait assez peu : « Femme pionnière de la peinture algérienne propulsée à 16 ans au sommet de la notoriété. »

Kaouther Adimi se conforme tout à fait à cette définition du genre, elle a choisi comme lieu pour y passer la nuit certains locaux de l’Institut du monde arabe ou IMA et pendant cette nuit au Musée elle a coexisté avec les tableaux de la peintre algérienne Baya (1931-1998) qui devaient être exposés à partir du lendemain (novembre 2022) à un autre étage de ce même lieu. Baya est en général présentée à peu près en ces termes au grand public qui jusqu’à cette exposition la connaissait assez peu : « Femme pionnière de la peinture algérienne propulsée à 16 ans au sommet de la notoriété. »

Cette « Nuit au Musée » donne évidemment beaucoup plus de consistance au personnage, Kaouther Adimi en parle avec beaucoup de précisions qu’elle a trouvées auprès des meilleur(e)s spécialistes, et avec le souci de démentir toute sorte de légendes plus ou moins absurdes sur les origines de cette jeune Algérienne et de sa vocation de peintre, certes peu commune. Elle fait confiance à son empathie pour cette jeune fille, venue en effet à Paris à l’âge de 16 ans, en 1947, à l’occasion d’une première exposition de son œuvre par le galeriste Aimé Maeght qui l’a découverte presque par hasard, à l’occasion d’un voyage à Alger. Baya doit beaucoup à celui qui sera plus tard le créateur d’une fondation célèbre à Saint-Paul-de Vence. Cependant Kaouther Adimi ne fixe pas spécialement son attention sur le succès prodigieux qui fut celui de la jeune fille dès ses débuts, elle semble plutôt fascinée et émue partout ce qu’on ne sait pas et qu’elle ne sait pas elle-même de son personnage, usant pour en parler d’une sorte de délicatesse, on dirait presque de discrétion. En tout cas elle ne cherche en aucune manière à créer des liens entre Baya et elle-même ni à trouver des ressemblances (sauf anecdotiques et accidentelles), encore moins à inventer entre elles deux une identification. De façon un peu familière, on pourrait dire que Kaouther Adimi ne tire pas la couverture à elle, ou plutôt que son propos n’est pas de tout mélanger.

Car elle parle aussi d’elle-même, et même beaucoup, à l’occasion des souvenirs que cette nuit étrange et solitaire fait remonter en elle ; mais ce dont elle parle est en fait l’histoire qu’elle a vécue, bien malgré elle, beaucoup plus que d’elle-même. Et cette histoire a un nom, tristement célèbre, c’est celle de la décennie noire comme on dit pour désigner en Algérie la période qui va de 1990 à 2000. Les événements de cette période sont l’un de deux sujets du livre, au côté de ceux qu’à vécus la jeune Baya, les deux alternent et se succèdent dans « La Joie ennemie », comme des vagues qui viennent à tour de rôle s’emparer d’elle et l’emporter dans leur flot.

La terrible période dont elle parvient tant bien que mal à juguler le souvenir (mais finalement elle y parvient !) commence en 1994, lorsque le père de Kaouther, militaire algérien résidant en France, décide de rentrer à Alger avec toute sa famille. Le fait peut paraître extravagant, alors que les massacres subis par les Algériens sont alors horribles et quotidiens et qu’un militaire de l’armée algérienne y est une cible toute désignée pour les terroristes islamistes. Les victimes à cette date sont déjà nombreuses et beaucoup ont des noms connus. Cependant le père de Kaouther Adimi a estimé qu’en ces circonstances, il était de son devoir d’être présent dans son pays et d’assumer son appartenance à l’armée. Et c’est ainsi que toute la famille dont Kaouther passera en Algérie toutes les années suivantes de la décennie, dans les différents lieux où il leur faut se cacher, pour échapper aux menaces explicites des tueurs.

Le retour au pays commence de façon inoubliable par une rencontre avec un « faux barrage », genre très pratiqué à l’époque par les terroristes qui se font passer pour des militaires, arrêtent les voitures et exécutent leurs occupants. On n’est pas étonné que la fillette, née en 1986 et alors âgée de huit ans, en ait gardé pour longtemps un traumatisme que son corps exprime par des maux de ventre récurrents. Elle mettra des années semble-t-il à surmonter l’angoisse que lui donne le souvenir de la peur vécue continûment dans ces années-là. En tout cas, lors d’une première tentative de « Nuit au musée» en 1998, quatre ans plus tôt, elle n’a pas réussi à affronter le flot des souvenirs qui s’est emparé d’elle et elle a dû fuir dans une misérable débandade le Musée Picasso, lieu de cette effroyable panique.

Le retour au pays commence de façon inoubliable par une rencontre avec un « faux barrage », genre très pratiqué à l’époque par les terroristes qui se font passer pour des militaires, arrêtent les voitures et exécutent leurs occupants. On n’est pas étonné que la fillette, née en 1986 et alors âgée de huit ans, en ait gardé pour longtemps un traumatisme que son corps exprime par des maux de ventre récurrents. Elle mettra des années semble-t-il à surmonter l’angoisse que lui donne le souvenir de la peur vécue continûment dans ces années-là. En tout cas, lors d’une première tentative de « Nuit au musée» en 1998, quatre ans plus tôt, elle n’a pas réussi à affronter le flot des souvenirs qui s’est emparé d’elle et elle a dû fuir dans une misérable débandade le Musée Picasso, lieu de cette effroyable panique.

Le succès de sa deuxième tentative, en 2025, n’a pu être que durement gagné, et il lui a fallu attendre d’être à peu près quarantenaire (elle est née en 1986) pour y parvenir. Tout porte à croire que les exemples de traumatismes comparables au sien sont encore nombreux dans l’Algérie d’aujourd’hui.

Denise Brahimi

Note sur « L’HOMME QUI LISAIT DES LIVRES » de Rachid Benzine, roman, Julliard 2025

On sait que cet auteur écrit à la fois des essais et des romans, ce dont on peut prendre pour exemple sa production la plus récente, « Le silence des pères », un roman en 2023,  et « Le Coran expliqué aux jeunes », un essai en 2024. Le petit livre de 2025 (120 pages) est consacré à Gaza, c’est là que la scène se passe, comme on dit pour un drame ou une tragédie, et c’en est une qu’il nous raconte. Le récit s’adresse à un journaliste français, il est fait par un vieil homme, Nabil Al Jaber, libraire à Gaza, palestinien fils d’une mère arabe et d’un père chrétien, né près de Haïfa en cette année décisive que fut 1948. C’est alors que Ben Gourion proclame l’indépendance d’Israël, provoquant l’exode des Arabes palestiniens, en arabe nakba, désastre ou catastrophe. La famille de Nabil al Jaber qui doit partir, n’a pas de destination précise et va séjourner plus ou moins en divers lieux. Il fait finalement ses études au Caire, mais sa famille s’installe à Gaza et c’est là qu’il revient lui aussi après bien des tribulations. Lorsqu’on entend son récit, en 2014, la redoutable destruction actuelle n’a pas encore commencé, mais un dernier épisode du livre montre l’état de lieux en 2025 et c’est bouleversant : « La quasi-totalité de ce qui avait existé avait disparu. Tout était détruit, en lambeaux. »

et « Le Coran expliqué aux jeunes », un essai en 2024. Le petit livre de 2025 (120 pages) est consacré à Gaza, c’est là que la scène se passe, comme on dit pour un drame ou une tragédie, et c’en est une qu’il nous raconte. Le récit s’adresse à un journaliste français, il est fait par un vieil homme, Nabil Al Jaber, libraire à Gaza, palestinien fils d’une mère arabe et d’un père chrétien, né près de Haïfa en cette année décisive que fut 1948. C’est alors que Ben Gourion proclame l’indépendance d’Israël, provoquant l’exode des Arabes palestiniens, en arabe nakba, désastre ou catastrophe. La famille de Nabil al Jaber qui doit partir, n’a pas de destination précise et va séjourner plus ou moins en divers lieux. Il fait finalement ses études au Caire, mais sa famille s’installe à Gaza et c’est là qu’il revient lui aussi après bien des tribulations. Lorsqu’on entend son récit, en 2014, la redoutable destruction actuelle n’a pas encore commencé, mais un dernier épisode du livre montre l’état de lieux en 2025 et c’est bouleversant : « La quasi-totalité de ce qui avait existé avait disparu. Tout était détruit, en lambeaux. »

Denise Brahimi

« KAÏSSA, A LA RECHERCHE DU PERE PERDU », par Nadira Nait Ouyahia, roman, Orients éditions, 2025, en première de couverture tableau de Louis Bénisti

L’auteure de ce livre est imprégnée de la culture traditionnelle berbère, qu’elle a bien connue dans son village de Kabylie. Son livre fait plusieurs fois appel à des contes oraux bien connus, qu’on trouve par exemple dans le recueil de Taos Amrouche, Le Grain magique (1966). Ce qui est justifié pour plusieurs raisons dans le contexte de ce roman qui est l’histoire d’une jeune adolescente, de sa vie quotidienne certes mais surtout de ses rêveries, de ses fantasmes, et de son monde imaginaire en partie nourri par les contes. Ceux-ci sont l’apanage des femmes, or Kaïssa la jeune fille vit d’autant plus dans un monde féminin que son père a disparu du village et de sa famille, sans jamais donner le moindre signe de son existence et ce jusqu’à la fin du livre. Ce n’est pas trahir l’intrigue que de le dire d’emblée tant il est évident que ce père, dont la présence affective et mentale est pourtant si forte, ne réapparaîtra jamais. C’est d’ailleurs la tension entre cette forme de présence, obsessionnelle et constante, et l’absence de toute réalité tangible, qui donne à « Kaïssa » sa dynamique interne et fait son originalité.

Nadia Nait Ouyahia met son livre sous le signe de l’absence et de la disparition en lui ajoutant un sous-titre : « A la recherche du père perdu ». Et le mystère de ce père introuvable est renforcé par l’une des deux citations qu’elle emprunte pour la mettre en épigraphe à « Ebauche du père » de Jean Sénac. Le père n’est pas seulement un absent, il est une énigme car il semble impossible d’avoir ne serait-ce qu’une image de lui, il ne prend forme que par les vertus de l’imaginaire de sa fille et de son désir d’autant plus agissant qu’insatisfait. A la différence de ce qu’il en est pour sa mère Louiza, qui a choisi de s’enfermer dans un douloureux silence, Kaïssa a constamment besoin de parler de son père et envie qu’on lui parle de lui. On se dit qu’il tiendrait sans doute beaucoup moins de place dans sa vie s’il était réellement là, alors que la seule trace tangible qu’elle ait gardé de son existence est un petit jouet à moitié cassé et que d’ailleurs sa mère jettera finalement. Ce roman pourrait être l’exemple du peu de réalité dont ont besoin certains êtres pour exister, puisant bien davantage leur raison d’être dans leur monde intérieur et ce d’autant plus évidemment que le monde extérieur, lui, est d’une indigence consternante, pauvre, répétitif et inerte pourrait-on dire pour signifier cette absence de toute créativité et de tout mouvement.

Nadia Nait Ouyahia met son livre sous le signe de l’absence et de la disparition en lui ajoutant un sous-titre : « A la recherche du père perdu ». Et le mystère de ce père introuvable est renforcé par l’une des deux citations qu’elle emprunte pour la mettre en épigraphe à « Ebauche du père » de Jean Sénac. Le père n’est pas seulement un absent, il est une énigme car il semble impossible d’avoir ne serait-ce qu’une image de lui, il ne prend forme que par les vertus de l’imaginaire de sa fille et de son désir d’autant plus agissant qu’insatisfait. A la différence de ce qu’il en est pour sa mère Louiza, qui a choisi de s’enfermer dans un douloureux silence, Kaïssa a constamment besoin de parler de son père et envie qu’on lui parle de lui. On se dit qu’il tiendrait sans doute beaucoup moins de place dans sa vie s’il était réellement là, alors que la seule trace tangible qu’elle ait gardé de son existence est un petit jouet à moitié cassé et que d’ailleurs sa mère jettera finalement. Ce roman pourrait être l’exemple du peu de réalité dont ont besoin certains êtres pour exister, puisant bien davantage leur raison d’être dans leur monde intérieur et ce d’autant plus évidemment que le monde extérieur, lui, est d’une indigence consternante, pauvre, répétitif et inerte pourrait-on dire pour signifier cette absence de toute créativité et de tout mouvement.

Il faut y insister parce que l’auteure insère cette analyse dans son livre comme l’explication hélas trop vraisemblable du départ du père, incapable de supporter l’existence mortifère qui l’attendait s’il était resté. Des compagnons qui l’ont connu expliquent très bien cela à Kaïssa et il est évident que même si elle n’est pas encore tout à fait capable de le comprendre, le moment viendra où elle éprouvera la même chose elle aussi. Le personnage de Louiza sa mère et de toutes les autres villageoises autour d’elle montre bien que si les femmes n’ont d’autre choix que de se résigner, elles savent en toute lucidité que leur sort déplorable est tristement sans issue.

Kaïssa l’adolescente en est encore au moment de sa vie où elle peut trouver des compensations, en substituant ses visions à la réalité. Certes, comme il arrive dans les rêves, ou plutôt les cauchemars, elle n’en ressent pas moins en recourant à ce subterfuge, une sorte de malaise et d’inadéquation. En fait ce que l’auteure analyse très finement dans ce livre est l’ambiguïté de l’attente, étrange manière de vivre parce que dans l’attente il y a une part d’espoir mêlée à l’insatisfaction et au manque et entretenue par lui. Kaïssa est plutôt comme la jeune fille peinte par Louis Bénisti qu’on voit sur la couverture, elle a des yeux immenses, largement ouverts et on a l’impression qu’elle ne les baisse jamais. La première phrase mise en épigraphe est d’André Gide, tirée du « retour de l’enfant prodigue », et c’est ce même André Gide qui écrit dans « Les Nourritures terrestres » : « Nathanaël, je te parlerai des attentes », ce qu’il joint à la notion de ferveur. Il est possible que l’attente fasse partie d’un parcours initiatique, sans durer cependant au-delà de l’entrée dans l’âge adulte, en tout cas pas sans grand dommage. C’est justement de ce dommage que le père de Kaïssa n’a pas voulu et c’est pour cela qu’il a fui, non sans la douleur de l’absence pour les autres et sans doute pour lui.

Kaïssa l’adolescente en est encore au moment de sa vie où elle peut trouver des compensations, en substituant ses visions à la réalité. Certes, comme il arrive dans les rêves, ou plutôt les cauchemars, elle n’en ressent pas moins en recourant à ce subterfuge, une sorte de malaise et d’inadéquation. En fait ce que l’auteure analyse très finement dans ce livre est l’ambiguïté de l’attente, étrange manière de vivre parce que dans l’attente il y a une part d’espoir mêlée à l’insatisfaction et au manque et entretenue par lui. Kaïssa est plutôt comme la jeune fille peinte par Louis Bénisti qu’on voit sur la couverture, elle a des yeux immenses, largement ouverts et on a l’impression qu’elle ne les baisse jamais. La première phrase mise en épigraphe est d’André Gide, tirée du « retour de l’enfant prodigue », et c’est ce même André Gide qui écrit dans « Les Nourritures terrestres » : « Nathanaël, je te parlerai des attentes », ce qu’il joint à la notion de ferveur. Il est possible que l’attente fasse partie d’un parcours initiatique, sans durer cependant au-delà de l’entrée dans l’âge adulte, en tout cas pas sans grand dommage. C’est justement de ce dommage que le père de Kaïssa n’a pas voulu et c’est pour cela qu’il a fui, non sans la douleur de l’absence pour les autres et sans doute pour lui.

Le livre de Nadira Nait Ouyahia est certainement un hommage à l’adolescence, à son pouvoir illimité mais éphémère et fragile. D’où sa grâce et sa séduction. Et pourtant elle ne veut rien nous laisser ignorer de ce qu’est à l’inverse une certaine réalité, qui est cause de la tragédie. Le livre la dit clairement aussi, même si son ton n’est pas celui de la révolte : Il suffit de la tristesse du constat, sans qu’il soit besoin d’y joindre violence et dénonciation. Un émigré, qui a choisi le mode de vie occidental, explique devant Kaïssa toutes les raisons qu’un homme comme son père pouvait avoir de partir. C’est une sorte de litanie qui commence à chaque fois par les mêmes mots : Nous partons parce que …nous partons parce que…Se succèdent une série de cruelles vérités, que personne ne dément autour de lui.

Denise Brahimi

« LES YEUX DANS LE DOS » par Azouz Begag, fable romanesque, éditions Eric Bonnier, 2024

Qu’est-ce donc qu’une fable romanesque ? Cette formulation sans doute très étudiée fait qu’on ne peut pas considérer ce livre comme un roman, ce que sa lecture confirme. Ici, ce serait plutôt un conte, ou comme on dit une parabole, c’est-à-dire un récit contenant un enseignement souvent de type moral, mais rendu plus attrayant par sa mise en forme. La parabole peut s’appuyer sur un conte ou sur une fable comme c’est le cas ici et comme le titre l’indique. A un moment du livre, l’auteur signale en note qu’il s’agit d’une fable de Florian, écrivain du 18e siècle, dont les Fables sont en effet l’œuvre la plus connue. Celle  dont s’inspire Azouz Begag est célèbre indépendamment de Florian, c’est «L’aveugle et le paralytique» dont chacun connaît la signification symbolique : les deux handicapés dont il est question font face à la difficulté de leur situation en s’associant et d’abord au sens le plus physique du mot, l’aveugle portant sur son dos le paralytique qui lui sert de guide ; dans ce couple indissociable, l’aveugle est celui qui a les jambes, tandis que le paralytique a les yeux. C’est ainsi qu’ils sont complémentaires et compensent par leur association ce dont ils se sont trouvés cruellement privés. A eux deux ils ne forment finalement qu’un seul être physiquement mais aussi par la force de l’amitié qui les unit et qui est devenue toute leur raison d’être.

dont s’inspire Azouz Begag est célèbre indépendamment de Florian, c’est «L’aveugle et le paralytique» dont chacun connaît la signification symbolique : les deux handicapés dont il est question font face à la difficulté de leur situation en s’associant et d’abord au sens le plus physique du mot, l’aveugle portant sur son dos le paralytique qui lui sert de guide ; dans ce couple indissociable, l’aveugle est celui qui a les jambes, tandis que le paralytique a les yeux. C’est ainsi qu’ils sont complémentaires et compensent par leur association ce dont ils se sont trouvés cruellement privés. A eux deux ils ne forment finalement qu’un seul être physiquement mais aussi par la force de l’amitié qui les unit et qui est devenue toute leur raison d’être.

Ainsi en est-il dans la fable d’Azouz Begag qui en renforce le sens ou plutôt lui donne sa signification en faisant de l’un des deux un chrétien et de l’autre un musulman. Et ce avec une intention bien précise, qui est d’opposer leur parfaite symbiose à la haine raciale et religieuse qu’on voit se déchaîner autour d’eux à un moment et dans un lieu précis. La fable prend un sens bien particulier qu’Azouz Begag prend complétement en charge et l’on comprend que c’était là son propos dès le début de l’histoire.

Histoire il y a en effet et avec un grand H puisque l’histoire de ses deux héros, Elias le chrétien et Ibrahim le musulman, se passe à Damas en juillet 1860. La Syrie est alors sous la tutelle de l’Empire Ottoman mais aussi sous le contrôle des puissances occidentales, l’Angleterre et la France. De ce dernier pays est venu s’installer à Damas, quelques années plutôt et par la volonté de l’Empereur Napoléon III, l’Algérien Abdelkader qui a essayé de défendre son pays contre la colonisation française mais a dû y renoncer finalement. Après quelques années de semi-captivité en France, il s’est finalement installé à Damas où une communauté algérienne s’est créée autour de lui, et c’est là qu’Azouz Begag nous le fait connaître ou plutôt le fait connaître à ses deux héros Ibrahim et Elias. Rencontre évidemment très étonnante car ces deux derniers ne sont que de pauvres miséreux affamés et en loques ; et pourtant l’Emir Abdelkader les reçoit dans ses splendides appartements avec un parfaite bonne grâce et sans manifester à leur égard le moindre mépris. Le livre devient alors un hommage à cet homme remarquable que tous les témoignages décrivent en effet comme empreint des plus hautes qualités, spiritualité, générosité et surtout un amour très profond de la paix, fondée sur une parfaite tolérance de chacun à l’égard des autres, qu’il s’agisse d’individus ou de communautés. L’Emir doit son inspiration au soufisme, il est un disciple d’Ibn Arabi ; du premier on sait qu’il est une mystique qui se veut une voie d’élévation spirituelle vers l’amour, l’unité et l’humilité ; du second on sait qu’il en est la parfaite incarnation, théologien mais aussi philosophe et poète, ayant vécu dans l’Andalousie musulmane des 12e e 13e siècles, mort à Damas ce qui peut contribuer au sentiment de proximité que l’Emir Abdelkader éprouve envers lui.

C’est sur la figure de l’Emir Abdelkader qu’Azouz Begag centre l’essentiel de son livre, développant un épisode connu des historiens et qui se passe à Damas en 1860. A la suite d’un incident qui déclenche le drame, les Musulmans se livrent sur les Chrétiens à des massacres effroyables dont l’Emir mesure l’horreur et qu’il cherche de toutes ses forces à empêcher. Il essaie de mobiliser les autorités diverses qui existent dans la ville, mais il n’en faudra pas moins une semaine pour arrêter ce déchaînement meurtrier, auxquels Ibrahim et Elias ne survivront pas.

C’est sur la figure de l’Emir Abdelkader qu’Azouz Begag centre l’essentiel de son livre, développant un épisode connu des historiens et qui se passe à Damas en 1860. A la suite d’un incident qui déclenche le drame, les Musulmans se livrent sur les Chrétiens à des massacres effroyables dont l’Emir mesure l’horreur et qu’il cherche de toutes ses forces à empêcher. Il essaie de mobiliser les autorités diverses qui existent dans la ville, mais il n’en faudra pas moins une semaine pour arrêter ce déchaînement meurtrier, auxquels Ibrahim et Elias ne survivront pas.

De ces deux-là on comprend que malgré le plaisir du lecteur à les suivre ils ont surtout servi de prétexte à l’auteur pour nous familiariser avec la ville de Damas et nous présenter au plus près l’Emir dont la figure irradie sur tout ce moment d’histoire. Nul ne conteste que son action ait sauvé plusieurs milliers de chrétiens même si davantage sont morts pendant ces événements. Azouz Begag n’a pas cherché à faire œuvre d’historien, il s’appuie sur les travaux existants, mais il est manifestement heureux et fier de rappeler que l’Emir était un Algérien, ce qui n’est évidemment pas un rappel anodin en des temps où la tolérance et l’amour au sens unitaire que les Soufis donnent à ce mot ne sont pas les attitudes le plus souvent observées et moins encore qu’ailleurs dans les relations diplomatiques. Les dernières lignes de « Les yeux dans le dos » n’ont plus rien à voir avec le divertissement, en revanche, on y retrouve une des caractéristiques de la fable qui est d’être porteuse d’enseignement, et de préconiser. Ici l’accent y est mis sur trois mots : Algérien, amour et fraternité.

Denise Brahimi

« ALLÔ LA PLACE » par Nassera Tamer, éditions Verdier, 2025

L’auteure de ce livre, franco-marocaine vivant à Paris, a maintenant passé la quarantaine ce qui explique peut-être qu’elle ne soit pas totalement immergée dans le désir de raconter sa propre vie mais plutôt soucieuse de choisir un angle d’attaque particulier, et original. Son choix paraît tout à fait judicieux car il est bien vrai que s’il y a un instrument ou un objet tout à fait essentiel dans la vie de l’immigré(e), partagée entre deux lieux, c’est le téléphone qui permet de les réunir au moins par la voix : le « Allô » du titre est le terme tout à fait essentiel dans cette situation de présence absence, la voix signifiant évidemment la présence beaucoup plus que tout espèce d’écrit : elle est physique, elle vient du corps et elle en est l’émanation sensible—non sans une part de leurre évidemment : le téléphone ne peut pas vraiment permettre d’oublier les milliers de kilomètres qui sont la forme prise par le manque et la distance à tous les sens du mot.

Nassera Tamera a choisi de mettre en valeur l’objet téléphone en en faisant non ce petit objet si usuel aujourd’hui et que chacun tient dans sa poche ou le creux de sa main, mais plutôt un lieu forcément plus volumineux, plus sensible concrètement par tous ses aspects et bien connu de ses usagers sous le nom de taxiphone, ou encore téléboutique, qui indique bien qu’il s’agit d’un magasin,—où l’on peut d’ailleurs trouver autre chose que des accès téléphoniques, permettant aux clients de faire d’une pierre deux ou plusieurs coups. Cette variété d’usage est pittoresque, on peut penser qu’elle convient à la majorité de la clientèle, venue d’Afrique francophone et trouvant dans ces lieux la possibilité d’un accès à internet à des tarifs qui comme ceux du téléphone restent tout à fait modiques. Les taxiphones sont particulièrement nombreux à Paris, semble-t-il, en tout cas, c’est là que Nassera Tamer les a connus et fréquentés, avant de s’en servir pour communiquer elle-même, les utilisant pour un autre usage qui est l’originalité de son histoire, et qui est bien intéressant.

Nassera Tamera a choisi de mettre en valeur l’objet téléphone en en faisant non ce petit objet si usuel aujourd’hui et que chacun tient dans sa poche ou le creux de sa main, mais plutôt un lieu forcément plus volumineux, plus sensible concrètement par tous ses aspects et bien connu de ses usagers sous le nom de taxiphone, ou encore téléboutique, qui indique bien qu’il s’agit d’un magasin,—où l’on peut d’ailleurs trouver autre chose que des accès téléphoniques, permettant aux clients de faire d’une pierre deux ou plusieurs coups. Cette variété d’usage est pittoresque, on peut penser qu’elle convient à la majorité de la clientèle, venue d’Afrique francophone et trouvant dans ces lieux la possibilité d’un accès à internet à des tarifs qui comme ceux du téléphone restent tout à fait modiques. Les taxiphones sont particulièrement nombreux à Paris, semble-t-il, en tout cas, c’est là que Nassera Tamer les a connus et fréquentés, avant de s’en servir pour communiquer elle-même, les utilisant pour un autre usage qui est l’originalité de son histoire, et qui est bien intéressant.

Ce que les taxiphones lui permettent, c’est en effet d’entendre la langue parlée par leurs usagers, et dans ce cas, la langue recherchée pour sa sonorité est celle que parlaient ses parents, mais qu’à son grand regret elle ne parle pas elle-même, le dajira marocain qui est la langue généralement parlée au Maroc même s’il y en a d’autres d’origine locale selon les régions, sans parler du français et de l’anglais. En fait la plus grande partie du livre raconte cette recherche du darija par la narratrice car les faits d’ailleurs peu nombreux dont elle parle en découlent tous de quelque façon. Etant née en France, au Havre où vivaient alors ses parents, elle n’a pas eu l’occasion d’entendre ni donc d’apprendre ce dialecte aux origines multiples qui est la langue courante du peuple marocain.

A cette difficulté supplémentaire due à l’éloignement le taxiphone ne peut rien, il ne fait au contraire que renforcer la difficulté et sans doute la culpabilité qu’elle ressent et qui provoquent chez elle un sentiment congénital du manque—contre lequel elle décide de lutter.

La fréquentation des cybercafés, (autre nom des téléboutiques sans doute senti comme plus moderne car de nos jours, il est indispensable d’offrir l’accès à l’internet et aux ordinateurs) lui a permis de se familiariser avec les sonorités du darija mais évidemment pas d’apprendre à le parler. Il ne semble pas que les tentatives faites en ce sens par des cours suivis à l’Institut du monde arabe se soient avérées efficaces, sans doute à cause de ce passage si difficile de l’oral à l’écrit. Pour s’obliger à le parler elle-même, tant bien que mal, elle se choisit une correspondante qui vit au Maroc, Mer, et les deux jeunes femmes vont en effet échanger à distance, non sans que se développe entre elles une véritable amitié. Cependant Mer et sa famille décident de partir s’installer au Canada, et le font avec bonheur, c’est une réussite semble-t-il. Preuve s’il en était besoin que les formes du désir sont propres à chaque individu singulier, occasion aussi de se demander ce que signifie profondément pour la narratrice son besoin lancinant du darija, qu’il ne faut pas rabattre sur le désir de voir ses parents et de vivre auprès d’eux. Il semble plutôt qu’à travers cette question de la langue c’est autre chose qui se dit et qu’on pourrait appeler la possibilité de la présence à distance, une sorte de conciliation de ce que la situation d’immigré rend forcément impossible et qui est d’ordre mental, ce qui veut dire un peu plus qu’affectif. Les formules pour le dire, du type recherche d’identité, sont désespérément plates et réductrices, c’est pourquoi il vaut sans doute mieux inventer des métaphores, comme celle du taxiphone, dont la légère bizarrerie peut éventuellement laisse place à l’humour. Si la migration, comme le dit l’auteure vers la fin du livre, est un appel de l’ailleurs, laissons lui son caractère infini, illimité, et de toute façon impossible à satisfaire ; car la satisfaction n’est pas son but, c’est plutôt l’inverse. Et le taxiphone peut tout à fait être l’objet qui symbolise cette sorte d’ailleurs, comme l’écrit Nassera Tamer à l’avant-dernière page de son livre : « C’est pour cela que mon cœur rougeoie comme une braise mal éteinte à chaque taxiphone que je croise. Ces sémaphores portent l’ailleurs, le passé, l’avenir, l’ici et maintenant ».

La fréquentation des cybercafés, (autre nom des téléboutiques sans doute senti comme plus moderne car de nos jours, il est indispensable d’offrir l’accès à l’internet et aux ordinateurs) lui a permis de se familiariser avec les sonorités du darija mais évidemment pas d’apprendre à le parler. Il ne semble pas que les tentatives faites en ce sens par des cours suivis à l’Institut du monde arabe se soient avérées efficaces, sans doute à cause de ce passage si difficile de l’oral à l’écrit. Pour s’obliger à le parler elle-même, tant bien que mal, elle se choisit une correspondante qui vit au Maroc, Mer, et les deux jeunes femmes vont en effet échanger à distance, non sans que se développe entre elles une véritable amitié. Cependant Mer et sa famille décident de partir s’installer au Canada, et le font avec bonheur, c’est une réussite semble-t-il. Preuve s’il en était besoin que les formes du désir sont propres à chaque individu singulier, occasion aussi de se demander ce que signifie profondément pour la narratrice son besoin lancinant du darija, qu’il ne faut pas rabattre sur le désir de voir ses parents et de vivre auprès d’eux. Il semble plutôt qu’à travers cette question de la langue c’est autre chose qui se dit et qu’on pourrait appeler la possibilité de la présence à distance, une sorte de conciliation de ce que la situation d’immigré rend forcément impossible et qui est d’ordre mental, ce qui veut dire un peu plus qu’affectif. Les formules pour le dire, du type recherche d’identité, sont désespérément plates et réductrices, c’est pourquoi il vaut sans doute mieux inventer des métaphores, comme celle du taxiphone, dont la légère bizarrerie peut éventuellement laisse place à l’humour. Si la migration, comme le dit l’auteure vers la fin du livre, est un appel de l’ailleurs, laissons lui son caractère infini, illimité, et de toute façon impossible à satisfaire ; car la satisfaction n’est pas son but, c’est plutôt l’inverse. Et le taxiphone peut tout à fait être l’objet qui symbolise cette sorte d’ailleurs, comme l’écrit Nassera Tamer à l’avant-dernière page de son livre : « C’est pour cela que mon cœur rougeoie comme une braise mal éteinte à chaque taxiphone que je croise. Ces sémaphores portent l’ailleurs, le passé, l’avenir, l’ici et maintenant ».

Denise Brahimi

« DAMES DE FRAISES, DOIGTS DE FEE » par Annelise Verdier, d’après l’ouvrage de Chadia Arab, Editions Alifbata août 2025 Coédité avec l’éditeur marocain « En toutes lettres »

Cet album de la maison d’édition Alifbata* que nous aimons beaucoup, est la transposition en bande dessinée du livre de Chadia Arab que Denise Brahimi a commenté à sa sortie dans notre Lettre 20. En toutes lettres devrait sortir la BD au Maroc dans quelques jours.

Le livre et l’album relatent les conditions de vie et de travail des travailleuses marocaines qui partent faire des saisons en Andalousie pour cueillir l’or rouge des fraises de contre saison produites dans cette région espagnole, plutôt pauvre. Depuis des années, au nord ouest de la réserve de Doñana, dans la province de Huelva, 8000 hectares de tunnels de plastique couvre la région à perte de vue, auxquels s’ajoutent 2000 hectares d’exploitations irriguées par des forages illégaux. Cette surexploitation de la ressource met à mal cette zone humide exceptionnelle, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et provoquant la diminution progressive de sa fréquention par les oiseaux migrateurs. Il s’agit d’exploiter des fruits rouges exportés sur tous les marchés européens de février à mai, et cette province produit 90 % des fraises d’Espagne qui ont rapporté 1,3 milliards d’€uros à l’exportation.

Le livre et l’album relatent les conditions de vie et de travail des travailleuses marocaines qui partent faire des saisons en Andalousie pour cueillir l’or rouge des fraises de contre saison produites dans cette région espagnole, plutôt pauvre. Depuis des années, au nord ouest de la réserve de Doñana, dans la province de Huelva, 8000 hectares de tunnels de plastique couvre la région à perte de vue, auxquels s’ajoutent 2000 hectares d’exploitations irriguées par des forages illégaux. Cette surexploitation de la ressource met à mal cette zone humide exceptionnelle, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et provoquant la diminution progressive de sa fréquention par les oiseaux migrateurs. Il s’agit d’exploiter des fruits rouges exportés sur tous les marchés européens de février à mai, et cette province produit 90 % des fraises d’Espagne qui ont rapporté 1,3 milliards d’€uros à l’exportation.

Les graves conséquences environnementales de cette monoculture, recourrant par ailleurs à l’utilisation massive d’intrants chimiques, ne sont pas absentes de l’ouvrage d’Annelise Verdier, mais c’est surtout aux femmes marocaines embauchées pour la cueillette des fruits que le récit est consacré. 15000 femmes travaillent chaque année dans des conditions terribles que nous fait vivre ce livre. Une agence de recrutement, l’ANAPEC, sélectionne de jeunes femmes pauvres de régions reculées, de préférence mères de famille, ce qui assure une docilité pour accepter ces conditions.

Annelise Verdier donne vie à l’une d’elles, Farida, qui vit à Beni Mellal, dont le mari asthmatique ne peut travailler, et que sa belle-mère persécute. Le travail sur place ne rapporte pas assez, les déplacements en camionnette sont fatigants et dangereux, comme on a pu le connaître pour les femmes rurales tunisiennes… L’équipement de base pour travailler dans les tunnels de fraisiers est trop cher. Comme d’autres, à leur premier départ, elles part sans ces protections. Premier voyage de sa vie, sur le bateau elle fait connaissance de Yto et de Nadia. Des relations se nouent entre toutes ces femmes de même condition. Elles arrivent dans le lieu de travail, entouré de grillages, où les lieux d’hébergements sont des bungalows de chantiers.Les images qu’en donne l’auteure font penser à des camps de concentration, dont du reste elles ont interdiction de sortir. Les Marocaines y côtoient des roumaines et des hommes d’Afrique subsaharienne que la contremaître marocaine, Assia, appelle élégamment les « coca-cola ». Dès le premier jour, Nadia est licenciée, son rendement n’est pas suffisant, car elle souffre de ses règles. Cela vaut la remarque d’une de ses amies « N’empêche…Ils embauchent des femmes mais il ne faut pas qu’elles aient des problèmes de femmes ! ». Heureusement le smartphone de Yto leur annonce qu’elle a été recrutée par l’entreprise où travaille Yto. Anecdote après anecdote l’auteure nous fait vivre de façon très concrète et vivante la vie quotidienne, les chambres un jour inondées par la pluie. Le travail est très dur. Farida manque abandonner au bout de 15 jour, faute d’équipement, gants, bottes. Entourée par ses collègues elle va obtenir une avance qui leur permet de lui acheter le nécessaire… Hayet manque de s’évanouir, intoxiquée par les produits déversés sur les fraises. Il y a le méchant, Alvaro, fils d’un des propriétaires paresseux et violeur… Hayet, qui est enceinte de lui. Il y a la mère célibataire qui a fui la honte qu’elle devait assumer au Maroc et a trouvé une nouvelle dignité et reconnaissance grâce à ses saisons en Andalousie. La période du ramadan coïncide avec un pic de chaleur et de sécheresse, les cuves d’eau sont vides, et c’est Seydou, l’ouvrier malien qui parle arabe qui les sauve littéralement en allant acheter de l’eau à la ville… Elles font aussi connaissance du Syndicat andalou des travailleurs qui agit tant bien que mal pour faire respecter les droits de ces saisonnières, étonnées que des Espagnols se préoccupent d’elles. Aïcha, marocaine les reçoit dans sa »chabola », cahute dans le bidonville proche de Moguer, et a décidé de s’installer en Espagne.

Annelise Verdier donne vie à l’une d’elles, Farida, qui vit à Beni Mellal, dont le mari asthmatique ne peut travailler, et que sa belle-mère persécute. Le travail sur place ne rapporte pas assez, les déplacements en camionnette sont fatigants et dangereux, comme on a pu le connaître pour les femmes rurales tunisiennes… L’équipement de base pour travailler dans les tunnels de fraisiers est trop cher. Comme d’autres, à leur premier départ, elles part sans ces protections. Premier voyage de sa vie, sur le bateau elle fait connaissance de Yto et de Nadia. Des relations se nouent entre toutes ces femmes de même condition. Elles arrivent dans le lieu de travail, entouré de grillages, où les lieux d’hébergements sont des bungalows de chantiers.Les images qu’en donne l’auteure font penser à des camps de concentration, dont du reste elles ont interdiction de sortir. Les Marocaines y côtoient des roumaines et des hommes d’Afrique subsaharienne que la contremaître marocaine, Assia, appelle élégamment les « coca-cola ». Dès le premier jour, Nadia est licenciée, son rendement n’est pas suffisant, car elle souffre de ses règles. Cela vaut la remarque d’une de ses amies « N’empêche…Ils embauchent des femmes mais il ne faut pas qu’elles aient des problèmes de femmes ! ». Heureusement le smartphone de Yto leur annonce qu’elle a été recrutée par l’entreprise où travaille Yto. Anecdote après anecdote l’auteure nous fait vivre de façon très concrète et vivante la vie quotidienne, les chambres un jour inondées par la pluie. Le travail est très dur. Farida manque abandonner au bout de 15 jour, faute d’équipement, gants, bottes. Entourée par ses collègues elle va obtenir une avance qui leur permet de lui acheter le nécessaire… Hayet manque de s’évanouir, intoxiquée par les produits déversés sur les fraises. Il y a le méchant, Alvaro, fils d’un des propriétaires paresseux et violeur… Hayet, qui est enceinte de lui. Il y a la mère célibataire qui a fui la honte qu’elle devait assumer au Maroc et a trouvé une nouvelle dignité et reconnaissance grâce à ses saisons en Andalousie. La période du ramadan coïncide avec un pic de chaleur et de sécheresse, les cuves d’eau sont vides, et c’est Seydou, l’ouvrier malien qui parle arabe qui les sauve littéralement en allant acheter de l’eau à la ville… Elles font aussi connaissance du Syndicat andalou des travailleurs qui agit tant bien que mal pour faire respecter les droits de ces saisonnières, étonnées que des Espagnols se préoccupent d’elles. Aïcha, marocaine les reçoit dans sa »chabola », cahute dans le bidonville proche de Moguer, et a décidé de s’installer en Espagne.

Le mari de Farida est hospitalisé au Maroc et finit par décéder. Elle a envoyé tout l’argent gagné pour régler les frais et nourrir ses enfants chez sa sœur. Elle obtient une prolongation de son contrat pour repartir avec un peu d’argent, mais la situation se détériore, plus assez de travail, plus d’eau…

Farida accompagne Hayet auprès de la police pour l’aider à porter plainte pour le viol qu’elle a subi. Le groupe de femmes se désolidarise d’elles. Elles doivent fuir, se réfugier dans une chabola du bidonville. La fin de l’album se boucle sur l’incendie du bidonville qui l’avait ouvert. On ne saura pas ce qu’il est advenu de Farida…

Annelise Verdier a enquêté au Maroc et en Espagne pour compléter les informations contenues dans le livre de Chadia Arab. Les illustrations des exploitations de fraises sont inspirées de photos des « dames de fraises » rencontrées, l’accès aux lieux lui ayant été refusé. Le recueil de nombreux témoignages nourrissent de façon très vivante et authentique le récit de cette saison en enfer. Les personnalités des différentes protagonistes ressortent de façon très crédible, et font qu’on s’attache à ces femmes d’un infini courage. Son dessin très coloré nous fait partager de manière assez réaliste leur quotidien intime.

Dans le droit fil de la BD engagée qu’elle pratique, l’auteure nous offre un document important, qui devrait donner à réfléchir aux consommateurs de fraises espagnoles …

* Signalons à nos lecteurs que Alifbata subit ces temps derniers de durs assauts du rassemblement national, notamment à cause de l’album du dessinateur palestinien Sabaaneh que nous avons commenté dans une Lettre précédente. Soyons solidaires, achetons les livres publiés par Alifbata, et faisons connaître cette vaillante maison d’édition marseillaise.

Michel Wilson

« L’ESPRIT A LA DERIVE » BD de Samuel Figuière Editions Warum ? 2023

Les éditions Warum ? ont rejoint les Editions Lapin de Villeurbanne, en leur apportant un volet nouveau, le roman graphique. Nous avons fait connaissance avec les éditions Lapin le mois dernier, et nous avons souhaité enchaîner sur ce beau récit filial.

Le père de l’auteur a vécu une vie d’ouvrier agricole dans son village, et de peintre chez lui. Sa peinture, inspirée de Van Gogh n’a pas le succès qu’il espère. C’est un homme taciturne. Les relations se sont progressivement distendues avec ses enfants.

Puis avec le vieillissement sont venus tremblements, pertes de mémoire, sautes d’humeur.  Et ensuite une forme de démence sénile qui lui fait obéir à des voix, y compris pour renoncer à peindre… L’auteur nous fait découvrir par étapes cette détérioration, et ce récit fait ressentir au lecteur un attachement filial très touchant. Le récit va et vient entre un passé plus ou moins lointain et le temps présent. Y compris sa naissance, qui l’a vu déclaré mort-né, puis ressuscité, ce qui lui vaut le prénom de René.

Et ensuite une forme de démence sénile qui lui fait obéir à des voix, y compris pour renoncer à peindre… L’auteur nous fait découvrir par étapes cette détérioration, et ce récit fait ressentir au lecteur un attachement filial très touchant. Le récit va et vient entre un passé plus ou moins lointain et le temps présent. Y compris sa naissance, qui l’a vu déclaré mort-né, puis ressuscité, ce qui lui vaut le prénom de René.

Dans son errance hors de sa conscience, remontent les souvenirs de la guerre d’Algérie, qui déclenchent sa colère. Les gamins de sa campagne qui s’affrontaient en bandes rivales façon Guerre des boutons, se sont vu donner des armes en Algérie, avec lesquelles ils jouent à massacrer les oiseaux de la palmeraie où ils sont affectés… Son fils se replonge dans ses carnets de guerre. Sursitaire, René est appelé en Algérie en 1961. Il aimerait refuser d’y aller mais son père, ancien prisonnier de la Seconde guerre lui dit qu’il ferait mourir sa mère… Il se refuse à tuer des hommes. Un ami lyonnais l’aide à rédiger une lettre au colonel de son corps dans laquelle il affiche ses valeurs et son refus de porter des armes. Encaserné à Dinan, il résiste aux pressions de la hiérarchie militaire, lit Gandhi et les Evangiles. Ses amis appelés le soutiennent sans forcément le comprendre. Les appelés musulmans se mettent au garde à vous sur son passage. Il est envoyé comme brancardier chez les parachutistes à Pau. Il est de plus en plus harcelé par les officiers, mais soutenus par ses camarades engagés ou appelés. Il vit diverses scènes de violence. Puis il part pour une courte formation d’infirmier à Toul, où cessent ces brimades, et c’est le départ pour  l’Algérie, infirmier dans le 18ème Dragons. Le 9 mars 1962, à l’Hôpital Maillot d’Alger, une bombe de l’OAS éclate dans la caserne voisine, tuant et blessant des soldats. Les appelés hurlent « A mort des pieds-noirs ! ». Affecté à Djelfa, il y vit le cessez le feu du 19 mars 1962. Il y vit de nouvelles pressions et insultes de ses officiers. Mais s’entend bien avec le capitaine-médecin. Dans le sud, les opérations militaires se poursuivent. Il assiste à diverses formes de violence. Un harki, qu’il a sauvé de la mort s’avère en opération l’un des plus violents… Dans ses carnets il a écrit « J’ai pu éviter le port d’arme uniquement parce que le France n’a jamais officiellement déclaré la guerre. Sinon ils m’auraient fusillé ». Il comparaît devant un tribunal des forces armées juste avant la fin de son service et n’est condamné qu’à huit jours d’incarcération pour de fumeux prétexte, probablement protégé par l’appréciation élogieuse de son capitaine médecin.

l’Algérie, infirmier dans le 18ème Dragons. Le 9 mars 1962, à l’Hôpital Maillot d’Alger, une bombe de l’OAS éclate dans la caserne voisine, tuant et blessant des soldats. Les appelés hurlent « A mort des pieds-noirs ! ». Affecté à Djelfa, il y vit le cessez le feu du 19 mars 1962. Il y vit de nouvelles pressions et insultes de ses officiers. Mais s’entend bien avec le capitaine-médecin. Dans le sud, les opérations militaires se poursuivent. Il assiste à diverses formes de violence. Un harki, qu’il a sauvé de la mort s’avère en opération l’un des plus violents… Dans ses carnets il a écrit « J’ai pu éviter le port d’arme uniquement parce que le France n’a jamais officiellement déclaré la guerre. Sinon ils m’auraient fusillé ». Il comparaît devant un tribunal des forces armées juste avant la fin de son service et n’est condamné qu’à huit jours d’incarcération pour de fumeux prétexte, probablement protégé par l’appréciation élogieuse de son capitaine médecin.

Les dernières pages de l’album montrent René et son petit fils qui ne communique que par le sourire. René consacrera ses derniers moments de son existence à parsemant son jardin de monticules de pierres soigneusement choisies pour figurer des oiseaux, que l’auteur dessine et nous donne aussi à voir en photographies. Le départ de René est figuré dans un envol d’oiseaux vers le soleil. Le livre se conclut par un superbe paragraphe retrouvé dans ses carnets.

Le récit nous aura peu à peu fait découvrir, en même temps qu’à son fils, un héros modeste et taiseux que la vie n’a pas épargné, dont le parcours pourrait être donné en exemple. Ce bel hommage d’un fils à son père, malgré sa déchéance est vraiment bouleversant.

Il faut signaler la qualité du dessin au trait, noir du blanc, très réaliste, de Samuel Figuière, avec quelques évasions oniriques, qui essayent d’illustrer l’imaginaire d’un esprit délabré.…

Michel Wilson

« ONE TWO THREE VIVA L’ALGERIE », film de Samuel Ab et Amine Kouti, 2022, documentaire d’I heure 15mn.

Ce documentaire, bien que très facile d’accès, ne propose pas d’explication de son titre et comme il arrive souvent pour des slogans devenus très populaires, on ne sait pas au juste qui les a inventés. En revanche, on peut situer son origine dans le temps de façon sûre, c’est pendant la guerre d’Algérie que le FLN l’a donné pour devise à son équipe de football, il est donc associé à une idée de victoire et même de victoire éclatante, vécue dans la joie.

Pourtant pendant la soixantaine d’années que recouvre le film (1958-2019), il est clair que les équipes algériennes de foot qui se sont succédées sont loin d’avoir toujours gagné.  Grâce aux deux réalisateurs et scénaristes, on voit passer un grand nombre de matches, de championnat et de coupe du monde, et c’est toujours avec les yeux du public algérien qu’on les voit, sur des visages incroyablement expressifs, que ce soit dans l’enthousiasme ou dans la déception. Ce qu’on ne voit jamais en revanche, c’est ce qui pourrait être de l’amertume, ou tout simplement de la colère lorsque les champions de l’Algérie sont perdants. Tous les fragments de matches qu’on voit se dérouler sur le terrain, à partir de documents d’archives qui ne manquent pas semble-t-il, sont sources d’un plaisir certain, pour nous certes qui les voyons après coup mais aussi sur le moment même pour tous ceux qui y ont assistés—principalement des jeunes garçons ou de jeunes hommes, mais pas seulement. Ce qui l’emporte toujours quoi qu’il en soit, c’est le plaisir d’avoir assisté au match et sans doute aussi d’avoir crié avec tous le autres et à pleine voix « Viva l’Algérie » —un mot d’ordre valable dans tous les cas.

Grâce aux deux réalisateurs et scénaristes, on voit passer un grand nombre de matches, de championnat et de coupe du monde, et c’est toujours avec les yeux du public algérien qu’on les voit, sur des visages incroyablement expressifs, que ce soit dans l’enthousiasme ou dans la déception. Ce qu’on ne voit jamais en revanche, c’est ce qui pourrait être de l’amertume, ou tout simplement de la colère lorsque les champions de l’Algérie sont perdants. Tous les fragments de matches qu’on voit se dérouler sur le terrain, à partir de documents d’archives qui ne manquent pas semble-t-il, sont sources d’un plaisir certain, pour nous certes qui les voyons après coup mais aussi sur le moment même pour tous ceux qui y ont assistés—principalement des jeunes garçons ou de jeunes hommes, mais pas seulement. Ce qui l’emporte toujours quoi qu’il en soit, c’est le plaisir d’avoir assisté au match et sans doute aussi d’avoir crié avec tous le autres et à pleine voix « Viva l’Algérie » —un mot d’ordre valable dans tous les cas.

Faut-il en conclure que le plaisir principal que le football procure aux Algériens est par essence nationaliste et qu’ils y voient l’occasion de s’affirmer en tant que citoyens d’un pays indépendant, libre et sûr de lui. Le slogan bien rythmé sur lequel ils s’appuient leur donne une sorte d’élan dont rien ne peut les faire dévier, c’est comme s’ils continuaient sur la lancée du premier FLN, c’est-à-dire celui de la Guerre d’indépendance, celui qui a gagné. Soubresauts nationalistes à chaque fois qu’ils le profèrent, cela paraît certain et ils seraient bien les derniers à vouloir s’en cacher. Mais le mot nationaliste est trop strictement politique pour être ici bien approprié. On dirait plutôt qu’à chaque match éventuellement gagné c’est un immense besoin de compensation qui se manifeste, comme s’il s’agissait de rattraper ce qu’ils ont vécu à travers leurs anciens et la mémoire transmise par ceux-ci, les fameux 132 ans d’humiliation. Sans prétendre qu’il s’agit d’une revanche car il y a dans ces masses bondissantes de jeunes gens beaucoup de fraîcheur et d’innocence, on entend bien pourtant que des mots fusent, qui témoignent d’un poids de l’histoire, et que la volonté d’annuler tout cela vient se condenser dans les quelques syllabes bien frappées du fameux slogan ! Huit syllabes en tout, dont trois consacrées au seul nom de l’Algérie.

On dirait bien que Samuel Ab, celui des deux réalisateurs qu’on entend le plus dans le film, a été gagné lui aussi, à partir d’un certain moment, par tout ce dont la nébuleuse des mots est porteuse. Il explique en effet qu’à partir de 2010, il s’est lancé dans un travail universitaire, qui consistait en un court métrage sur le sport (ou le football) en Algérie. Mais alors est revenu se présenter à lui tout le réseau complexe des relations entre la France et l’Algérie, difficile à simplifier. Pourtant il fallait le faire et le choix comme co-équipier de l’Algérien Amine Kouti manifestait clairement la volonté de construire une histoire franco-algérienne au présent, cautionnée par l’Institut Français d’Alger. Reste que le comportement des jeunes supporters filmé mainte et mainte fois, va sans doute un peu au-delà de la volonté de gagner propre à tout sportif, et ce qui en ressort est toujours un même témoignage sur leur volonté d’exister. On a d’ailleurs la preuve, dans le film de Samuel Ab et Amine Kouti, que la force insufflée par le slogan est une sorte de réservoir ou de réserve qui a déjà montré son efficacité et qui sans doute pourrait recommencer si les circonstances s‘y prêtaient. Et c’est ce qui va se produire en effet.

On dirait bien que Samuel Ab, celui des deux réalisateurs qu’on entend le plus dans le film, a été gagné lui aussi, à partir d’un certain moment, par tout ce dont la nébuleuse des mots est porteuse. Il explique en effet qu’à partir de 2010, il s’est lancé dans un travail universitaire, qui consistait en un court métrage sur le sport (ou le football) en Algérie. Mais alors est revenu se présenter à lui tout le réseau complexe des relations entre la France et l’Algérie, difficile à simplifier. Pourtant il fallait le faire et le choix comme co-équipier de l’Algérien Amine Kouti manifestait clairement la volonté de construire une histoire franco-algérienne au présent, cautionnée par l’Institut Français d’Alger. Reste que le comportement des jeunes supporters filmé mainte et mainte fois, va sans doute un peu au-delà de la volonté de gagner propre à tout sportif, et ce qui en ressort est toujours un même témoignage sur leur volonté d’exister. On a d’ailleurs la preuve, dans le film de Samuel Ab et Amine Kouti, que la force insufflée par le slogan est une sorte de réservoir ou de réserve qui a déjà montré son efficacité et qui sans doute pourrait recommencer si les circonstances s‘y prêtaient. Et c’est ce qui va se produire en effet.

Un nouveau surgissement du slogan s’est produit en plein cœur du mouvement appelé le Hirak, dès le début de l’année 2019. Il s’agit pour les opposants de refuser que le Président Bouteflika sollicite un cinquième mandat, son état de santé étant de plus en plus incompatible avec l’exercice d’une fonction officielle. Ce qui est remarquable dans ce mouvement d’opposition est qu’il se dise une fois encore à travers le football et mobilise le ou les clubs d’Alger. Autre manière de signifier qu’il se veut pacifique car le sport n’est pas la violence et c’est d’ailleurs ce qui a frappé tous ceux qui ont assisté au hirak, (moins longtemps sans doute que beaucoup ne l’auraient souhaité !). On peut certainement aller jusqu’à dire que le sport a introduit une sorte de discipline dans les manifestations populaires même s’il appartient aux historiens et aux sociologues d’analyser ces faits plus clairement. La société algérienne s’explique sûrement au moins en partie par la place qu’y tient un sport collectif comme le football, ce n’est pas un hasard si les premières images du film montrent un bambin qui s’empare du ballon avec les gestes adéquats connus dès la petite enfance par les éventuels futurs champions !

Un nouveau surgissement du slogan s’est produit en plein cœur du mouvement appelé le Hirak, dès le début de l’année 2019. Il s’agit pour les opposants de refuser que le Président Bouteflika sollicite un cinquième mandat, son état de santé étant de plus en plus incompatible avec l’exercice d’une fonction officielle. Ce qui est remarquable dans ce mouvement d’opposition est qu’il se dise une fois encore à travers le football et mobilise le ou les clubs d’Alger. Autre manière de signifier qu’il se veut pacifique car le sport n’est pas la violence et c’est d’ailleurs ce qui a frappé tous ceux qui ont assisté au hirak, (moins longtemps sans doute que beaucoup ne l’auraient souhaité !). On peut certainement aller jusqu’à dire que le sport a introduit une sorte de discipline dans les manifestations populaires même s’il appartient aux historiens et aux sociologues d’analyser ces faits plus clairement. La société algérienne s’explique sûrement au moins en partie par la place qu’y tient un sport collectif comme le football, ce n’est pas un hasard si les premières images du film montrent un bambin qui s’empare du ballon avec les gestes adéquats connus dès la petite enfance par les éventuels futurs champions !

Denise Brahimi

DIVERS

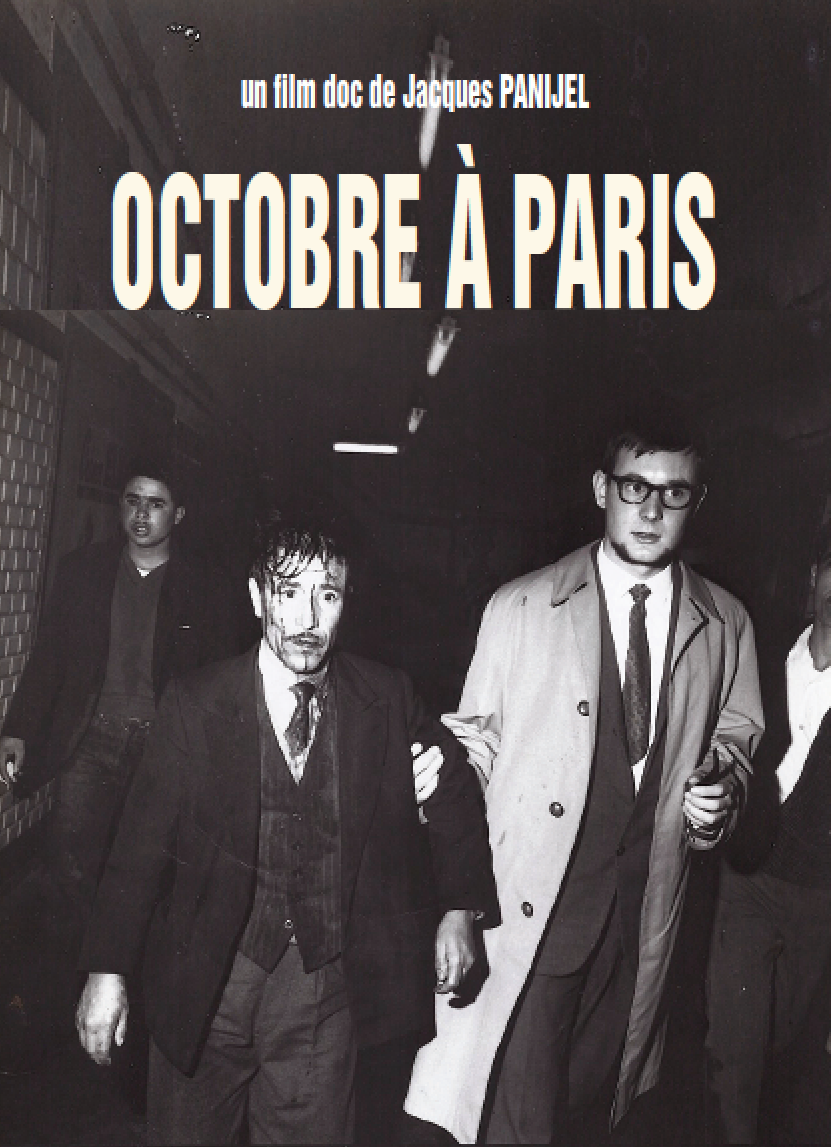

Note sur le film « OCTOBRE A PARIS» de Jacques Panijel, documentaire de 70 mn

La date du 17 octobre est un sinistre anniversaire. C’est en effet le 17 octobre 1961, dans la dernière période de la guerre d’Algérie, qu’a eu lieu à Paris un massacre d’Algériens, venus en nombre, 30.000 environ, à la demande du FLN, pour manifester pacifiquement contre un arrêté du Préfet de Police Maurice Papon. Celui-ci en effet avait prétendu imposer un couvre-feu à la seule population algérienne, qui refusait cette mesure discriminatoire à son endroit.

Le film qui se déroule en trois temps montre bien que les violences policières duraient depuis longtemps déjà lorsque la manifestation eut lieu. Le mot violence est d’ailleurs insuffisant pour dire qu’il s’agissait de torture et le film donne à voir et à entendre, en toute clarté, les témoignages d’un certain nombre des victimes. Il s’agit de sévices inqualifiables, dont on peut voir les traces sur le corps de ceux qui les ont subis. On ne peut qu’admirer la dignité dont ils font preuve, d’autant plus que si longtemps après (environ 65 ans se sont écoulés depuis lors) on se sent encore incapable de surmonter l’horreur et l’indignation pour commenter calmement les faits.

Le film qui se déroule en trois temps montre bien que les violences policières duraient depuis longtemps déjà lorsque la manifestation eut lieu. Le mot violence est d’ailleurs insuffisant pour dire qu’il s’agissait de torture et le film donne à voir et à entendre, en toute clarté, les témoignages d’un certain nombre des victimes. Il s’agit de sévices inqualifiables, dont on peut voir les traces sur le corps de ceux qui les ont subis. On ne peut qu’admirer la dignité dont ils font preuve, d’autant plus que si longtemps après (environ 65 ans se sont écoulés depuis lors) on se sent encore incapable de surmonter l’horreur et l’indignation pour commenter calmement les faits.

Le deuxième apport du film concerne la manifestation elle-même et sa répression. Nombreux sont les corps qui gisent à terre, inconscients, après leur confrontation avec la police. On peut d’autant plus hésiter sur le nombre de morts qu’un certain nombre d’entre eux ont été jetés dans la Seine et ne peuvent être comptabilisés (même si les faits ont été reconnus officiellement par la suite). Il y aurait eu semble-t-il 11.000 arrestations et plusieurs dizaines d’assassinats.

Les conditions de tournage du film expliquent pourquoi il est un document irremplaçable. Jacques Panijel est un ancien résistant et membre du Comité Maurice Audin( qui va se constituer en société de production pour le film). Il prend le risque de filmer certaines scènes sur le vif, dès la journée du 17 octobre. Et aussitôt après il entreprend de reconstituer le déroulement des faits, conscient de l’importance qu’ aura son travail par la suite. Le tournage du film, commencé en octobre 1961, dure jusqu’en février 1962. Le film est terminé mais il est évident qu’il n’obtient pas le visa nécessaire pour être diffusé peu ou prou. Il faudra qu’un autre cinéaste, René Vautier, dont le nom est attaché à la guerre d’Algérie entreprenne en 1973 une grève de la faim pour que le film puisse enfin obtenir un visa d’exploitation. Pour autant il n’aura pas de sortie générale en salle avant octobre 2011, c’est-à-dire 50 ans après les faits. Et l’on ne saurait dire pour autant qu’il ait été souvent montré depuis lors.

Il est dit en préambule du film que des Français ont voulu être aux côtés des Algériens pour dénoncer l’horreur des faits commis par la police d’Etat. On ressent un mélange d’admiration et d’estime pour ceux qui ont voulu les dénoncer.

Denise Brahimi

Note sur le cinéma maghrébin, Coup de Soleil et Vaulx-en-Velin

Le point de départ de cette note est une information fournie à CdS par Lylia Nezzar en Mai dernier. La voici :

Le 02 Mai 2025, Ahmed Bedjaoui était l’invité d’un collectif d’associations (EPI, AMAFI, MOUDAF, Ville de Villeurbanne et de Vaulx en Velin , LYON …etc) dans le cadre des commémorations des massacres en Algérie du 08 MAI 1945.

Le 02 Mai 2025, Ahmed Bedjaoui était l’invité d’un collectif d’associations (EPI, AMAFI, MOUDAF, Ville de Villeurbanne et de Vaulx en Velin , LYON …etc) dans le cadre des commémorations des massacres en Algérie du 08 MAI 1945.

Cette rencontre était un temps de formation, une master class « Cinéma et mémoires » ainsi qu’un temps d’échanges avec l’un des spécialistes si ce n’est le spécialiste du cinéma algérien.

Après une rétrospective passionnante d’une heure environ, où M. Bedjaoui est remonté aux racines du cinéma et de la représentation en Algérie à travers l’image (mais surtout son absence due à l’interdit de représentation dans la religion musulmane) et de la transmission essentiellement féminine à travers le conte, il a évoqué la période de la révolution et la création de l’école du cinéma à TUNIS par le FLN où les acteurs étaient des Djounouds (des combattants). Cette école ayant formée les pionniers des cinéastes et réalisateurs postindépendance tels que Djamel Eddine Chanderli et plus tard Amar Laskri entre autres.

Pour M. Bedjaoui, je cite « filmer, c’est fixer une mémoire » et de mémoire les échanges ont été riches et fructueux dans l’assistance.

Des films cultes ont été évoqués comme « Le vent des Aurès », « Chroniques des années de braise », « L’opium et le bâton »…etc au milieu d’une salle de cinéphiles avertis et les quelques anecdotes bien documentées distillées par l’invité.

Nous retenons que le cinéma a été un outil politique et de promotion de la cause algérienne à l’international.

M. Bedjaoui a aussi apporté une précision subtile sur le fait que travailler sur la mémoire était différent d’écrire un roman national et de créer les mythes fondateurs d’une nation.

La rencontre s’est achevée sur des questions/réponses notamment de jeunes acteurs et cinéastes français ou issus de l’émigration qui ont envie de renforcer les échanges et la coopération entre les deux rives.

CdS voudrait remercier tout spécialement les responsables culturels de Vaulx-en-Velin pour leur action régulière en faveur du cinéma maghrébin, qui est souvent présent en région lyonnaise mais n’en a pas moins besoin d’être soutenu par des lieux et des institutions à la disposition du public.

Denise Brahimi

NOTE SUR UN PROJET MEMORIEL A NANCY

La Table de Désorientation : un contre-monument face à la statue coloniale du sergent Blandan

En novembre 2025, la Ville de Nancy inaugure un contre monument in- édit face à la  statue du sergent Blandan, intitulé la Table de Désorientation.

statue du sergent Blandan, intitulé la Table de Désorientation.

Cette œuvre, commande artistique du musée des Beaux-Arts de Nancy, a été imaginée conjointement par Dorothée-Myriam Kellou, autrice et journaliste, Susana Gállego Cuesta, directrice du musée des Beaux-arts de Nancy et Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine au Palais des ducs de Lorraine – musée Lorrain, en charge de la Mission Histoire-Mémoire.

La Table de Désorientation : une adresse au fantôme colonial

Inspirée des tables d’orientation, cette installation propose l’inverse: elle désoriente. Dressée à la verticale, 1,59 mètre – la taille réelle du sergent Blandan, la table circulaire en métal est gravé d’un texte poétique. « Qui es-tu? », demande l’auteure à la statue.

Traduit en arabe par la poétesse Lamis Saïdi et ponctué d’un passage en tamazight, ce texte propose une contre-histoire du point de vue des colonisés et de leurs descendants. Elle invite le lecteur dont le visage se reflète en miroir à combler les blancs de l’histoire et à interroger l’impensé colonial.

La Table de Désorientation a été réalisée par l’artiste/designer Colin Ponthot, le typo- graphe Redouan Chetuan, Romain Morieux et les apprentis de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Maxéville, avec la collaboration de l’École nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) de Nancy et l’Atelier national de recherche typographique (ANRT).

Ce contre-monument poétique ouvre à Nancy une réflexion inédite: que faire des statues coloniales dans l’espace public?

Comment donner place à la mémoire des anciens colonisés ?

Le sergent Blandan : de l’Algérie coloniale à Nancy

Héros célébré par le maréchal Bugeaud, le sergent Blandan (1819-1842) participe à la conquête coloniale de l’Algérie. Sa statue monumentale, érigée en 1887 à Boufarik, est « rapatriée » à Nancy en 1963 après l’indépendance algérienne, puis replacée sur la place publique en 1990.