Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #104

Editorial

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Podcast

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

Ce podcast, dans sa version intégrale et audiovisuelle a été présenté samedi 27 septembre à la Bibliothèque de la Part Dieu de Lyon, devant un public conquis. Chacun s’est dit convaincu que sa présentation publique devrait connaître un bon succès, et que sa diffusion dans les établissement scolaire doit être envisagée.

LIVRES / BD

« AUTANT EN EMPORTE L’ENFANCE » par Jacqueline Brenot, éditions L’Harmattan, 2025

Ce livre n’est en aucune manière un roman ; il appartient à la collection « Graveurs de mémoire » et son contenu est entièrement autobiographique. Jacqueline y a suivi en 32 chapitres un long moment de sa propre vie, aussi longtemps que celle-ci s’est déroulée à Alger. Toute la période évoquée se passe à l’époque coloniale, elle commence au début des années 50, avant le déclenchement de la Guerre d’Algérie et elle va à peu près jusqu’à la fin de celle-ci. Avant d’en arriver à ce dénouement, on a traversé avec l’auteure la terreur que l’OAS a fait régner sur la ville, de façon d’autant plus effroyable pour la jeune Jacqueline Brenot que son père était tout particulièrement visé par les tueurs, et il semblait bien peu probable qu’il puisse leur échapper.

On peut donc considérer « Autant en emporte l’enfance » comme le récit des événements qui se sont déroulés pendant une dizaine d’années, de la petite enfance à l’adolescence de l’auteure, si ce n’est que la partie événementielle et narrative est loin d’être l’essentiel du livre. Elle en constitue certes le socle et l’indispensable fondement mais le but véritable de  Jacqueline Brenot est d’évoquer les sentiments et émotions suscitées en elle par ce qui se passait alors sous ses yeux. Et ce non parce qu’elle voudrait en tirer une substance romanesque de l’ordre de la subjectivité et de l’intime mais au contraire parce que tout ce qu’elle a éprouvé à l’époque lui paraît exprimer la réalité objective de l’Algérie coloniale, parfaitement visible et offerte à tous les regards jusqu’à l’obscénité.

Jacqueline Brenot est d’évoquer les sentiments et émotions suscitées en elle par ce qui se passait alors sous ses yeux. Et ce non parce qu’elle voudrait en tirer une substance romanesque de l’ordre de la subjectivité et de l’intime mais au contraire parce que tout ce qu’elle a éprouvé à l’époque lui paraît exprimer la réalité objective de l’Algérie coloniale, parfaitement visible et offerte à tous les regards jusqu’à l’obscénité.

Le rappel qu’elle en fait lui paraît sans doute d’autant plus nécessaire que pour certains, soixante ans après l’indépendance, cette réalité s’est peut-être un peu effacée au fil du temps ou sous l’effet de la nostalgie. Les années facilitent une idéalisation du passé, les violences sont atténuées par le souvenir, sans même que leur oubli soit volontaire. Mais pas pour Jacqueline Brenot, bien décidée à ce qu’il n’en soit pas ainsi pour elle. Sa mémoire n’a rien affaibli, tout reste en elle comme au premier jour.

La position particulière de l’enfant qu’elle était peut expliquer qu’elle ait été particulièrement choquée et indignée. Elle vit alors avec ses parents en bas de la casbah, lieu où les différentes composantes de la société algérienne sont physiquement mêlées mais physiquement seulement. Sa mère, de nationalité française, n’en est pas moins algérienne de cœur et d’esprit, son père appartient à l’armée française mais n’en est pas moins partisan de l’indépendance de l’Algérie, tant il est vrai que les effets du statut colonial lui paraissent insoutenables. Il ne voit, et sa fille avec lui, que l’extraordinaire dissymétrie qui caractérise le rapport entre les deux communautés, celle qui revendique sa francité et l’autre qui englobe toute la masse indigène. C’est quotidiennement et sans arrêt ni réserve que cette inégalité sévit, comme si c’était la chose du monde la plus naturelle, alors que chez la petite fille devenue la narratrice, elle provoque une colère vivace et un refus d’une entière fermeté.

Jacqueline Brenot a conscience d’exprimer une attitude familiale dont elle est restée la dépositaire. Malgré toutes les années passées depuis l’indépendance, elle y trouve toujours sa ligne de conduite. Elle rend d’abord hommage à sa mère, morte en 2002, dans une sorte de poème lyrique qu’elle lui consacre sous le titre : « La Dame du Chemin des Crêtes » et le publie déjà dans cette même collection des « Graveurs de mémoire » à laquelle elle est restée fidèle jusqu’à aujourd’hui. Le livre se présente comme l’explosion lyrique d’un amour fusionnel et l’expression d’un chagrin dont rien ne laisse prévoir l’apaisement. Affectivement, l’Algérie et sa mère sont pour l’auteure intimement liées et restent pour toujours présentes quoi qu’il en soit du temps qui passe et qu’on appelle le temps historique.

Celui-ci apparaît bien davantage dans le livre qu’elle publie aujourd’hui, en 2025, 18 années après le premier. Pour simplifier en créant une sorte de fausse symétrie, on pourrait dire qu’il s’agit cette fois du livre du père, mais celui-ci est moins lyrique et plus englobant, ne se consacrant pas à un unique objet. Cette ampleur est liée à une raison factuelle, survenue après les événements dont il est question dans « Autant en emporte l’enfance ». Jacqueline Brenot est devenue professeure de lettres après son arrivée en France. N’ayant jamais cessé de garder un contact étroit avec l’actualité algérienne, elle a consacré une grande place dans sa vie à la production littéraire du pays cher à son cœur, se faisant critique littéraire et chroniqueuse des œuvres publiées par les écrivains algériens contemporains. Le résultat consiste en 4 volumes d’articles publiés à ce jour, entre 2018 et 2022. C’est ainsi qu’elle donne corps à un contact plein d’empathie qui continue sans rupture depuis l’enfance et l’adolescence qu’elle a vécues en Algérie. Elle a su fabriquer, inventer sa manière d’être en totale continuité avec le pays qui signifie pour elle les combats de sa vie après ceux de ses parents morts aujourd’hui. Quelle meilleure conclusion que la sienne, aux dernières lignes du présent livre qui se veut, dit-elle « témoignage et reconnaissance de la résistance des miens, à la lucidité forcenée et au courage de mon père…à ma mère algérienne plus qu’il n’y paraissait et à ma terre, seconde mère nourricière l’Algérie… »

Celui-ci apparaît bien davantage dans le livre qu’elle publie aujourd’hui, en 2025, 18 années après le premier. Pour simplifier en créant une sorte de fausse symétrie, on pourrait dire qu’il s’agit cette fois du livre du père, mais celui-ci est moins lyrique et plus englobant, ne se consacrant pas à un unique objet. Cette ampleur est liée à une raison factuelle, survenue après les événements dont il est question dans « Autant en emporte l’enfance ». Jacqueline Brenot est devenue professeure de lettres après son arrivée en France. N’ayant jamais cessé de garder un contact étroit avec l’actualité algérienne, elle a consacré une grande place dans sa vie à la production littéraire du pays cher à son cœur, se faisant critique littéraire et chroniqueuse des œuvres publiées par les écrivains algériens contemporains. Le résultat consiste en 4 volumes d’articles publiés à ce jour, entre 2018 et 2022. C’est ainsi qu’elle donne corps à un contact plein d’empathie qui continue sans rupture depuis l’enfance et l’adolescence qu’elle a vécues en Algérie. Elle a su fabriquer, inventer sa manière d’être en totale continuité avec le pays qui signifie pour elle les combats de sa vie après ceux de ses parents morts aujourd’hui. Quelle meilleure conclusion que la sienne, aux dernières lignes du présent livre qui se veut, dit-elle « témoignage et reconnaissance de la résistance des miens, à la lucidité forcenée et au courage de mon père…à ma mère algérienne plus qu’il n’y paraissait et à ma terre, seconde mère nourricière l’Algérie… »

Denise Brahimi

Jacqueline Brenot sera présente le 12 décembre à 19 heures à la Bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon pour y présenter son œuvre.

« EXTINCTION DU DOMAINE DE LA LUTTE » par Karim Naït Ouslimane, Editions Fables Fertiles, 2025

Le titre de ce livre et la référence qu’il se donne explicitement sont une piste d’interprétation mais sans doute est-elle réductrice si elle engage dans une seule voie, qui serait celle d’un démenti ou d’une dénonciation. Certes le romancier français Michel Houellebecq est très présent dans le livre mais le romancier franco-algérien propose une œuvre trop foisonnante et inventive pour que la lecture en soit réduite à ce seul fil conducteur. Il est bien vrai qu’à partir d’un certain moment Gabriel, le héros de K.Naït Ouslimane, ressemble de plus en plus à un personnage de Houellebecq et entre dans une dérive qui semble s’en inspirer, mais est-ce bien sûr qu’il en est ainsi dans les deux cas pour les mêmes raisons ? On sait que ce qui est déterminant, chez les personnages de Houellebecq, est l’influence du libéralisme qui ne laisse d’autre voie aux humains que d’être des consommateurs passifs, manipulés par ceux qui les gouvernent et incapables de trouver en eux-mêmes la signification de leur existence. Mais la privation de repères a donné lieu à des personnages romanesques très variés, que ce soit ceux de Dostoïevski ou le Roquentin de Sartre dans « La Nausée » ou le Meursault de Camus dans « L’étranger ». Qu’en est-il de Gabriel, à partir du moment où il a conscience de ne pas maîtriser sa propre histoire ?

Le plus évident, du début jusqu’à l’ultime fin du livre, est que Gabriel ne cesse d’être violenté par une série d’événements où l’on ne voit guère apparaître le libéralisme ni Houellebecq ! Il s’agit de faits très inattendus et bouleversants et que la voix du texte, c’est-à-dire l’auteur, prend à son compte en annonçant avec emphase l’imminence de leur surgissement. Le caractère constant des faits ainsi annoncés est qu’ils sont en lien avec la mort, sous un jour très physique, macabre et saisissant. Dans un premier temps du livre, il est évident que Gabriel ne s’y attendait pas : il voit de ses yeux le jeune Abel, fils de sa très grande amie Nedjma, tuer au couteau son proche camarade Thomas ; non soupçonné, on pourrait dire qu’Abel s’en tire à bon compte, mais sans la perspective de la repentance et du pardon, sa vie se passe désormais sous le signe du mal et d’une sorte de malédiction. Et Gabriel s’en trouve contaminé, n’ayant rien dit à personne de ce qu’il a vu.

Le plus évident, du début jusqu’à l’ultime fin du livre, est que Gabriel ne cesse d’être violenté par une série d’événements où l’on ne voit guère apparaître le libéralisme ni Houellebecq ! Il s’agit de faits très inattendus et bouleversants et que la voix du texte, c’est-à-dire l’auteur, prend à son compte en annonçant avec emphase l’imminence de leur surgissement. Le caractère constant des faits ainsi annoncés est qu’ils sont en lien avec la mort, sous un jour très physique, macabre et saisissant. Dans un premier temps du livre, il est évident que Gabriel ne s’y attendait pas : il voit de ses yeux le jeune Abel, fils de sa très grande amie Nedjma, tuer au couteau son proche camarade Thomas ; non soupçonné, on pourrait dire qu’Abel s’en tire à bon compte, mais sans la perspective de la repentance et du pardon, sa vie se passe désormais sous le signe du mal et d’une sorte de malédiction. Et Gabriel s’en trouve contaminé, n’ayant rien dit à personne de ce qu’il a vu.

Contaminé aussi lorsque meurt sous ses yeux un activiste politique, Max, sous les coups de la police, à l’occasion d’une manifestation comme les aimait cette tête brûlée, si l’on ose dire, car c’est précisément la tête de Max que Gabriel voit exploser, alors qu’il assistait à la scène en simple témoin. Il est cependant compromis et mis en garde à vue, entraîné dans la violence du monde qui se manifeste par la mort, forme supérieure du mal. A la force de celui-ci, il est impossible d’échapper, comme en témoigne le funeste enchaînement dans lequel Gabriel est pris. Et de plus en plus impliqué : même si cette filiation est écrasante, son histoire rappelle celle d’Oedipe, dans la tragédie de Sophocle qui porte son nom. D’ailleurs, si « Extinction du domaine de la lutte » est présenté comme un roman, c’est pour le moins un roman tragique, parce qu’il se déroule au rythme d’une tragédie et parce qu’il pose comme ce genre littéraire la question du destin ou de la prédestination on de l’inéluctable —avec tout ce que ces notions comportent d’énigmatique.

Certes, la vie selon K.Naït Ouslimane n’est pas un long fleuve tranquille, et ne connaît pas d’accalmies mêmes provisoires sinon au prix du silence et du mensonge, qui tentent tant bien que mal de préserver les apparences — mais la puissance du mal et de la mort va bien au-delà des piètres efforts humains. Si Gabriel essaie dans un premier temps de maintenir sa vie dans une certaine normalité, la mort des autres, de plus en plus proches de lui, le gagne personnellement et va faire de lui un meurtrier, celui qui donne la mort après avoir failli la recevoir plusieurs fois. On voit bien qu’il s’agit là d’un roman existentiel, voire métaphysique et non économico-social comme on a pu le dire pour Houellebecq (en négligeant d’ailleurs nombre d’autres raisons qui ont fait son succès), mais son paradoxe est que l’intimité existentielle s’y trouve projetée violemment sur la scène du visible. Avant même de devenir meurtrier, Gabriel commet au quotidien d’incompréhensibles violences, qui débordent toute explication rationnelle, et sont des énigmes dans le roman, pour reprendre un mot déjà employé.

Certes, la vie selon K.Naït Ouslimane n’est pas un long fleuve tranquille, et ne connaît pas d’accalmies mêmes provisoires sinon au prix du silence et du mensonge, qui tentent tant bien que mal de préserver les apparences — mais la puissance du mal et de la mort va bien au-delà des piètres efforts humains. Si Gabriel essaie dans un premier temps de maintenir sa vie dans une certaine normalité, la mort des autres, de plus en plus proches de lui, le gagne personnellement et va faire de lui un meurtrier, celui qui donne la mort après avoir failli la recevoir plusieurs fois. On voit bien qu’il s’agit là d’un roman existentiel, voire métaphysique et non économico-social comme on a pu le dire pour Houellebecq (en négligeant d’ailleurs nombre d’autres raisons qui ont fait son succès), mais son paradoxe est que l’intimité existentielle s’y trouve projetée violemment sur la scène du visible. Avant même de devenir meurtrier, Gabriel commet au quotidien d’incompréhensibles violences, qui débordent toute explication rationnelle, et sont des énigmes dans le roman, pour reprendre un mot déjà employé.

Son crime finalement ne sera accompli que dans la méprise et l’aveuglement (encore Œdipe et la tragédie !)

Rien n’est invraisemblable dans les faits du roman, néanmoins la manière de l’auteur le porte vers une sorte de demi-fantastique ou de presque inquiétante étrangeté, qui font beaucoup penser à l’écrivain algérien Mohammed Dib, bien connu de K.Naït Ouslimane. Même la paisible ville de Rambouillet, son château et son parc, finissent par sembler bizarres à force d’inadéquation à l’histoire qui s’y déroule. Aucune harmonie n’est possible dans un monde qu’on dirait désaccordé. Les personnages de Houellebecq ont du moins la nostalgie des repères anciens, ici ne reste que l’extinction, c’est-à-dire l’absence de ce qui a été détruit.

Et pourtant dans ce monde, la mise à mort coexiste avec ce qui pourrait être l’amour. Ce dernier y gagne une sorte de lyrisme éblouissant, lumière liée à sa fragilité. Ce roman qui emprunte au tragique s’ouvre aussi sur la poésie.

Denise Brahimi

Présentation du livre par Lahouari Addi

Karim Nait Ouslimane vient de signer son premier roman dans lequel il démontre un talent incontestable d’écrivain. Il manie la langue française avec volupté, douceur et agilité  lorsqu’il décrit le parc verdoyant du château de Rambouillet qui sert d’arrière-fond à une fiction tumultueuse qui se tisse autour des contradictions et des déchirures de la vie sociale en France. Un roman est toujours une œuvre imaginaire inspirée par la réalité vécue par l’auteur et dans laquelle ce dernier souligne l’aspect pessimiste ou optimiste du tableau esquissé. Nait Ouslimane a choisi d’exposer l’impasse idéologique de la société française guettée par le nihilisme et par le sentiment de la banalisation de la vie quotidienne. Ses personnages n’ont aucune prise sur l’enchainement de causes qui les emprisonne et qui les soumet à une force extérieure. L’histoire est celle de deux acteurs principaux, Gabriel et Nejma, dont le fils Abel tue d’un coup de couteau son ami Thomas. Le roman est faulknérien avec ses flashbacks, et aussi camusien avec le détachement absurde de Gabriel, responsable de service à la mairie de Rambouillet. Il est dévoué à la tâche, mais peu à peu il se désintéresse de tout, comme si sa vie n’avait plus aucun sens. En l’absence de repères idéologiques, dans une France où l’extrême droite prétend défendre les classes populaires, et la gauche socialiste s’accommode du libéralisme financier, Gabriel dérive vers une posture nihiliste, trouvant réconfort dans l’amour de Nejma, une voisine originaire d’Algérie. Il participe à Paris à une émeute de Gilets jaunes au cours de laquelle son compagnon de fortune, Max, trouve la mort. Arrêté et mis en garde à vue durant 48 heures qui semblent une éternité, il ne supporte pas son isolement dans la cellule du commissariat, et se demande comment Nelson Mandela a pu passer 18 ans dans une cellule en Afrique du Sud. Il se rend compte qu’il n’a pas d’idéal à défendre ou, comme le titre du roman l’indique, le domaine de la lutte s’est éteint. A la différence de Michel Houellebecq pour qui la lutte économique imposée par le libéralisme, s’étend aux rapports sexuels, Nait Ouslimane soutient que la lutte sociale, qui a été la marque de fabrique de la France depuis la Révolution de 1789, n’a pas d’objectif lointain et n’offre pas d’alternative outre les spasmes de la révolte. La révolte des Gilets jaunes est plus une résurgence désespérée de la

lorsqu’il décrit le parc verdoyant du château de Rambouillet qui sert d’arrière-fond à une fiction tumultueuse qui se tisse autour des contradictions et des déchirures de la vie sociale en France. Un roman est toujours une œuvre imaginaire inspirée par la réalité vécue par l’auteur et dans laquelle ce dernier souligne l’aspect pessimiste ou optimiste du tableau esquissé. Nait Ouslimane a choisi d’exposer l’impasse idéologique de la société française guettée par le nihilisme et par le sentiment de la banalisation de la vie quotidienne. Ses personnages n’ont aucune prise sur l’enchainement de causes qui les emprisonne et qui les soumet à une force extérieure. L’histoire est celle de deux acteurs principaux, Gabriel et Nejma, dont le fils Abel tue d’un coup de couteau son ami Thomas. Le roman est faulknérien avec ses flashbacks, et aussi camusien avec le détachement absurde de Gabriel, responsable de service à la mairie de Rambouillet. Il est dévoué à la tâche, mais peu à peu il se désintéresse de tout, comme si sa vie n’avait plus aucun sens. En l’absence de repères idéologiques, dans une France où l’extrême droite prétend défendre les classes populaires, et la gauche socialiste s’accommode du libéralisme financier, Gabriel dérive vers une posture nihiliste, trouvant réconfort dans l’amour de Nejma, une voisine originaire d’Algérie. Il participe à Paris à une émeute de Gilets jaunes au cours de laquelle son compagnon de fortune, Max, trouve la mort. Arrêté et mis en garde à vue durant 48 heures qui semblent une éternité, il ne supporte pas son isolement dans la cellule du commissariat, et se demande comment Nelson Mandela a pu passer 18 ans dans une cellule en Afrique du Sud. Il se rend compte qu’il n’a pas d’idéal à défendre ou, comme le titre du roman l’indique, le domaine de la lutte s’est éteint. A la différence de Michel Houellebecq pour qui la lutte économique imposée par le libéralisme, s’étend aux rapports sexuels, Nait Ouslimane soutient que la lutte sociale, qui a été la marque de fabrique de la France depuis la Révolution de 1789, n’a pas d’objectif lointain et n’offre pas d’alternative outre les spasmes de la révolte. La révolte des Gilets jaunes est plus une résurgence désespérée de la

culture blanquiste de la France du 19èm siècle qu’un mouvement de protestation d’avenir. Après avoir soumis les biens sociaux et l’espace public à la logique marchande, le libéralisme économique a désenchanté la vie quotidienne des gens qui ne rêvent plus du Grand Soir. Avec le libéralisme, le futur n’a plus d’avenir. La vie quotidienne absurde de Gabriel montre que le domaine de la lutte s’est éteint dans une France au passé révolutionnaire.

Autre différence avec Houellebecq, c’est qu’il n’y a pas de lutte de sexe. Personnage introverti, enfermé sur lui-même, Gabriel a attiré Nejma qui lui prépare le thé avant de savourer avec elle le plaisir charnel. La société française permissive a détaché le sexe de la fidélité conjugale et de la chasteté enseignées jadis par la culture patriarcale dans une France où le souffle révolutionnaire s’est éteint. La voisine qui habite au-dessus de Gabriel ne se soucie même pas du bruit que fait son lit lorsqu’elle reçoit furtivement un homme la nuit. Ses ébats amoureux, ainsi que ceux de Gabriel et Nejma, indiquent qu’il n’y pas de lutte des sexes. Le rapport sexuel se banalise et la révolution est mise au placard. Il n’y a pas extension du domaine de la lutte comme le pense Houellebecq, dit Nait Ouslimane, mais au contraire extinction du domaine de la lutte, celle pour une société meilleure. Nejma est pour Gabriel la seule fenêtre de sa vie insipide. Et lorsqu’elle lui apprend qu’elle allait retourner en Algérie parce que son fils ne veut plus vivre en France, il perçoit ce dernier comme un obstacle à éliminer pour que son monde ne s’écroule pas. Il décide de le tuer et, par un accident tragique, il tue Nejma. Désespéré, il s’allonge auprès de son corps inerte et met fin à sa vie. La vie de Gabreil s’est éteinte parce que le domaine de la lutte s’était éteint auparavant.

Lahouari Addi

La motocross KTM est un bolide de haute performance, Saïd qui n’a pas le permis moto l’a empruntée à un de ses copains, alors qu’il vient de fumer du cannabis, ce qui est chez lui très fréquent. Il pratique ce qu’on appelle du rodéo urbain, interdit par la loi en raison de sa dangerosité, la moto cabrée sur sa roue arrière roulant à 80 Km à l’heure.

La motocross KTM est un bolide de haute performance, Saïd qui n’a pas le permis moto l’a empruntée à un de ses copains, alors qu’il vient de fumer du cannabis, ce qui est chez lui très fréquent. Il pratique ce qu’on appelle du rodéo urbain, interdit par la loi en raison de sa dangerosité, la moto cabrée sur sa roue arrière roulant à 80 Km à l’heure.

Crédits Francesca Mantovani/Gallimard

Paul doit évidemment lutter contre lui-même pour ne pas céder à sa colère contre un garçon aussi irresponsable et meurtrier Un mélange bouleversant s’impose à lui. Saïd le dealer, multicondamné et dont rien ne laisse espérer qu’il pourrait cesser de l’être, est un des aspects d’une société complexe et fracturée, la sienne et celle de sa mère qui en fut l’innocente victime.

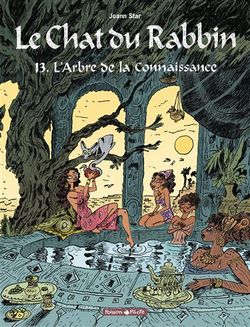

de ses aventures l’amène à nous faire partager ses réflexions et ses intuitions sur la signification à donner au récit biblique sur Adam et Eve. Ce chat génial, se permet de reprendre les tournures pied-noir des enfants du Talmud Torah, en l’absence de son maître, le rabbin, et plus encore d’entamer un débat sur l’interdiction d’accéder à la connaissance du bien et du mal. A la grande fureur de son maître, qui craint que les parents de ses élèves lui reprochent de laisser leurs enfants au prises avec un chat qui parle, et qui blasphème. Le chat permet à Sfar de nous faire entrer dans ces infinis débats autour de la Torah. Sérieux et humour se mélangent joyeusement.

de ses aventures l’amène à nous faire partager ses réflexions et ses intuitions sur la signification à donner au récit biblique sur Adam et Eve. Ce chat génial, se permet de reprendre les tournures pied-noir des enfants du Talmud Torah, en l’absence de son maître, le rabbin, et plus encore d’entamer un débat sur l’interdiction d’accéder à la connaissance du bien et du mal. A la grande fureur de son maître, qui craint que les parents de ses élèves lui reprochent de laisser leurs enfants au prises avec un chat qui parle, et qui blasphème. Le chat permet à Sfar de nous faire entrer dans ces infinis débats autour de la Torah. Sérieux et humour se mélangent joyeusement. Le chat nous livre alors sa théorie ; « Au début il y avait juste Dieu, il n’avait ni corps, ni rien, vous imaginez l’angoisse… Quand on est stressé, on prend un chat, c’est normal, alors Dieu a créé le chat. Mais le chat aussi était anxieux, seul dans le néant. Alors l’Eternel s’est fabriqué des mains pour gratouiller le chat, et l’univers s’agença au son de ce ronron… ». Qui n’adhèrerait à une telle théorie religieuse ?

Le chat nous livre alors sa théorie ; « Au début il y avait juste Dieu, il n’avait ni corps, ni rien, vous imaginez l’angoisse… Quand on est stressé, on prend un chat, c’est normal, alors Dieu a créé le chat. Mais le chat aussi était anxieux, seul dans le néant. Alors l’Eternel s’est fabriqué des mains pour gratouiller le chat, et l’univers s’agença au son de ce ronron… ». Qui n’adhèrerait à une telle théorie religieuse ?

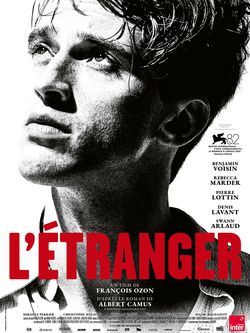

« L’ETRANGER », film de François Ozon, d’après le roman d’Albert Camus, 2025

S’il y a bien un film qui a été très attendu, jusqu’à sa sortie en salles ce 29 octobre,

c’est cette œuvre de François Ozon, film d’une durée de 2 heures environ, ce qui n’est pas considérable pour un film actuel mais n’en laisse pas moins l’impression de développer longuement, voire minutieusement, des aspects à peine indiqués dans le livre d’Albert Camus. Personne n’imaginera de faire une comparaison point par point entre l’œuvre et le film, François Ozon étant évidemment parfaitement libre de réaliser un film à sa convenance pour dire ce que lui inspire un tel sujet ; mais de toute manière, n’y a pas à  cet égard de surprise importante pour le spectateur de 2025 qui reconnaît parfaitement ce qu’il sait de cette histoire, si ce n’est qu’à la fin du film, plusieurs développements ont été rajoutés, dont on peut retenir deux en tout cas, tant il est vrai qu’il n’y a nulle part d’obscurité dans le déroulement de l’action. Ces deux scènes ou ensembles de scènes sont d’une part le procès lui-même, qui aboutit à la condamnation à mort de Meursault et d’autre part la longue discussion entre Meursault et le prêtre qui vient le voir dans son cachot jusqu’au moment où le condamné excédé, se jette sur ce porteur d’aide intempestif dont il ne veut rien entendre et l’oblige à partir. La grande question jamais résolue par les lecteurs de Camus —et tout se passe comme si cette énigme maintenait une véritable passion autour du livre— est de savoir pourquoi Meursault a tué l’Arabe, délibérément et sans raison personnelle qu’on puisse lui découvrir, malgré les investigations en tous sens auxquelles se livrent les différents acteurs de son procès.

cet égard de surprise importante pour le spectateur de 2025 qui reconnaît parfaitement ce qu’il sait de cette histoire, si ce n’est qu’à la fin du film, plusieurs développements ont été rajoutés, dont on peut retenir deux en tout cas, tant il est vrai qu’il n’y a nulle part d’obscurité dans le déroulement de l’action. Ces deux scènes ou ensembles de scènes sont d’une part le procès lui-même, qui aboutit à la condamnation à mort de Meursault et d’autre part la longue discussion entre Meursault et le prêtre qui vient le voir dans son cachot jusqu’au moment où le condamné excédé, se jette sur ce porteur d’aide intempestif dont il ne veut rien entendre et l’oblige à partir. La grande question jamais résolue par les lecteurs de Camus —et tout se passe comme si cette énigme maintenait une véritable passion autour du livre— est de savoir pourquoi Meursault a tué l’Arabe, délibérément et sans raison personnelle qu’on puisse lui découvrir, malgré les investigations en tous sens auxquelles se livrent les différents acteurs de son procès.

On peut se demander si François Ozon propose une réponse à la question ou en tout cas des pistes. Rien d’évident à cet égard ou plutôt si, justement, une évidence purement visuelle que seul le talent d’un cinéaste comme Ozon peut faire apparaître, indubitablement. Il faut repartir de l’explication que fournit Meursault lui-même, si mystérieuse qu’elle ait pu paraître. Il dit avoir tué à cause du soleil ou parce que soumis au pouvoir que celui-ci a exercé sur lui. Il est bien vrai que nous sommes en plein été et que chacun pendant tout le film se plaint de cette implacable brûlure solaire ; et c’est en effet celle-ci qui dès le début du film apparaît en toute lumière—c’est trop peu de le dire par cette seule expression : la lumière solaire que montre Ozon est une lumière qui tue, elle est si forte qu’elle ne peut avoir d’autre équivalent que la mort, on dirait presque qu’elle est de la même nature et que l’une ne va pas sans l’autre.

Rien de tout cela ne serait passé de la même manière si le cinéaste n’avait fait le choix génial et indispensable du noir et blanc, qui sera le système par lequel tout le film est géré, retrouvant de cette manière l’équivalent de l’implacable contrainte qu’on sent s’exercer dans les tragédies. Meursault a senti quelque chose de cet ordre qui le dépassait, incapable de lui opposer refus ou résistance, car ce sont là des attitudes incompatibles avec son sentiment de l’absurde.

En effet l’autre très grande trouvaille du film, pour laquelle Ozon réalisateur est admirablement servi par son acteur Benjamin Voisin, est l’invention à dire vrai saisissante de ce qu’on pourrait appeler la déconnexion existentielle, qu’il faut qualifier ainsi parce qu’elle n’est pas seulement un ton, un langage, une attitude mais une manière d’être au monde, et c’est sans doute par là que le réalisateur, réinterprétant Camus de façon plus actuelle, fascine nombre de lecteurs qui se sentent eux aussi « déconnectés » de cette même façon. On dit que l’acteur, en tant que personne ou par sa personnalité, est à l’opposé de cela, se sentant au contraire toujours impliqué ; alors, on ne peut que saluer son travail de composition du rôle, qui est vraiment impressionnant. L’étrangeté, c’est le cas de le dire, de sa manière d’être, se trouve renforcée par le contraste avec ce qui caractérise son amie Marie, la non moins excellente actrice Rebecca Marder, dont l’adaptation au monde est totalement non problématique, toute de naturel et de simplicité, non sans beaucoup de finesse et d’intuition. Pour tous les déconnectés existentiels, on imagine que la charge est lourde à porter, car il faut bien vivre, faire les gestes qu’on attend de vous, et même plus, par exemple se marier —mais sans la conviction intime et spontanée qui sert de support dit naturel aux comportements habituels.

En effet l’autre très grande trouvaille du film, pour laquelle Ozon réalisateur est admirablement servi par son acteur Benjamin Voisin, est l’invention à dire vrai saisissante de ce qu’on pourrait appeler la déconnexion existentielle, qu’il faut qualifier ainsi parce qu’elle n’est pas seulement un ton, un langage, une attitude mais une manière d’être au monde, et c’est sans doute par là que le réalisateur, réinterprétant Camus de façon plus actuelle, fascine nombre de lecteurs qui se sentent eux aussi « déconnectés » de cette même façon. On dit que l’acteur, en tant que personne ou par sa personnalité, est à l’opposé de cela, se sentant au contraire toujours impliqué ; alors, on ne peut que saluer son travail de composition du rôle, qui est vraiment impressionnant. L’étrangeté, c’est le cas de le dire, de sa manière d’être, se trouve renforcée par le contraste avec ce qui caractérise son amie Marie, la non moins excellente actrice Rebecca Marder, dont l’adaptation au monde est totalement non problématique, toute de naturel et de simplicité, non sans beaucoup de finesse et d’intuition. Pour tous les déconnectés existentiels, on imagine que la charge est lourde à porter, car il faut bien vivre, faire les gestes qu’on attend de vous, et même plus, par exemple se marier —mais sans la conviction intime et spontanée qui sert de support dit naturel aux comportements habituels.

Cependant, il y a aussi un orgueil de savoir se tenir sur cette position difficile sans faiblir et sans céder, si retorse et diverse que soit la rhétorique qui d’une certaine manière incite à rentrer dans le rang. C’est tout le sens de l’épisode rajouté par Ozon et qui se passe dans le cachot où Meursault reçoit bien malgré lui la visite du prêtre. Ce dernier déploie un zèle d’une insistance inouïe pour persuader Meursault qu’il a besoin d’être aimé et compris, mais ne parvient à provoquer de la part du condamné qu’une violente révolte, et des proclamations indignées d’athéisme. Ces attitudes ne se trouvant pas chez le héros camusien, on ne peut que les attribuer à Ozon lui-même et à y voir le refus absolu, méprisant, de tout recours au religieux ou divin : n’est-ce pas la réponse à ce qui s’est déroulé sur une autre scène, lorsqu’on a voulu inciter les sidaïques à imputer leur mort à leur déviance, comme défi à l’ordre divin. « L’étranger » comme suite à « 120 battements par minute » de Robin Campillo (2017), ainsi fonctionne la pensée brillante et ductile de François Ozon.

Denise Brahimi

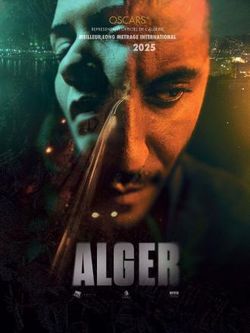

D’emblée on assiste à l’enlèvement d’une fillette, très rapide, par une voiture qui disparaît dans le quartier ; et l’on entend bientôt à la radio l’annonce qui en est faite. La foule se jette précipitamment sur un supposé coupable, Fouzi, soigné dans un hôpital psychiatrique et qui habite à ses heures dans un parking. Il échappe de peu au lynchage. Le plus grave est que l’un des policiers chargé de l’affaire, Khaled, est tout prêt à adopter lui aussi cette facilité et à se contenter d’une enquête banale et bâclée, alors même que Fouzi est forcément innocent puisqu’il était à l’hôpital au moment où l’enlèvement s’est produit.

D’emblée on assiste à l’enlèvement d’une fillette, très rapide, par une voiture qui disparaît dans le quartier ; et l’on entend bientôt à la radio l’annonce qui en est faite. La foule se jette précipitamment sur un supposé coupable, Fouzi, soigné dans un hôpital psychiatrique et qui habite à ses heures dans un parking. Il échappe de peu au lynchage. Le plus grave est que l’un des policiers chargé de l’affaire, Khaled, est tout prêt à adopter lui aussi cette facilité et à se contenter d’une enquête banale et bâclée, alors même que Fouzi est forcément innocent puisqu’il était à l’hôpital au moment où l’enlèvement s’est produit. Le retour en arrière d’une vingtaine d’années n’est évidemment pas anodin, puisqu’il ramène par la pensée à la fin de la tristement célèbre décennie noire. Retour difficile pour des raisons psychologiques évidentes, et d’ailleurs officiellement interdit par l’Etat. Le réalisateur se garde bien de rappeler des faits historiques qui ont ce statut bizarre d’être la fois présents et absents dans les mémoires, il n’en est pas moins évident qu’il s’agit pour lui de savoir où en est Alger vingt ans plus tard. Le passé récent d’Alger est anxiogène et le film se garde bien de le nier ou de l’ignorer, cependant il signifie que la période actuelle doit trouver un moyen pour éviter que ce passé n’empiète sur la réalité présente ou n’empêche toute vision de l’avenir. Le passé avec son lot de criminels comme le kidnappeur doit être extirpé voire exorcisé, c’était une horrible histoire mais le but à poursuivre est d’empêcher qu’elle ne se prolonge maintenant. Il faut à la fois le courage de l’enquête et celui du dépassement. Oui il y a matière à un thriller, et il est tout à fait possible de le traiter ainsi, mais il ne s’agit pas d’un pur divertissement.

Le retour en arrière d’une vingtaine d’années n’est évidemment pas anodin, puisqu’il ramène par la pensée à la fin de la tristement célèbre décennie noire. Retour difficile pour des raisons psychologiques évidentes, et d’ailleurs officiellement interdit par l’Etat. Le réalisateur se garde bien de rappeler des faits historiques qui ont ce statut bizarre d’être la fois présents et absents dans les mémoires, il n’en est pas moins évident qu’il s’agit pour lui de savoir où en est Alger vingt ans plus tard. Le passé récent d’Alger est anxiogène et le film se garde bien de le nier ou de l’ignorer, cependant il signifie que la période actuelle doit trouver un moyen pour éviter que ce passé n’empiète sur la réalité présente ou n’empêche toute vision de l’avenir. Le passé avec son lot de criminels comme le kidnappeur doit être extirpé voire exorcisé, c’était une horrible histoire mais le but à poursuivre est d’empêcher qu’elle ne se prolonge maintenant. Il faut à la fois le courage de l’enquête et celui du dépassement. Oui il y a matière à un thriller, et il est tout à fait possible de le traiter ainsi, mais il ne s’agit pas d’un pur divertissement. Une psychiatre (Meriem MEDJKANE) et un officier de police (Nabil ASLI) portent admirablement le film, l’enquête est crédible et nous avions déjà remarqué Nabil ASLI dans le film « Le Repenti » de Merzak ALLOUACHE.

Une psychiatre (Meriem MEDJKANE) et un officier de police (Nabil ASLI) portent admirablement le film, l’enquête est crédible et nous avions déjà remarqué Nabil ASLI dans le film « Le Repenti » de Merzak ALLOUACHE. L’un de ces photogrammes, le cinquième plan, représente trois personnes de dos, un homme, une femme, et un petit garçon en short, aux oreilles décollées. Le cousin de la réalisatrice, Jean-Henri, pense s’y reconnaître, auprès de ses parents. C’est le point de départ d’une enquête, un peu semblable à celle du film « Ces mots qu’elles eurent un jour », que cette Lettre a récemment commenté, film sur un film, lui aussi. L’enquête de Dominique Cabrera, essentiellement dans un studio de visionnage, l’Etna, à Montreuil, va faire défiler tous les membres de sa famille, devant cette photo, une famille de pieds-noirs de Saint-Denis du Sig, dans l’Ouest algérien. On recoupe les souvenirs. Oui, nous étions arrivés en France à cette période, proche des Rameaux en 1962… Oui, nous venions à Orly, voir débarquer d’autres pieds-noirs… ça n’est pas impossible… Parallèlement le film entre dans l’histoire du « tournage » de celui de Chris Marker dont le mouvement vient étonnamment de photos fixes. La voix de Chris Marker se fait entendre, d’anciens acteurs ou techniciens qui ont travaillé avec lui témoignent à leur tour. Les coïncidences s’accumulent: le comédien principal de La jetée, Davos Hanich, est natif…de Saint Denis du Sig, sa famille, juive d’Algérie, était connue des Cabrera… Et n’y a t’il pas eu une histoire entre sa mère et un Cabrera? Du reste, il ressemble pas mal à Jean-Henri adulte…etc, etc…

L’un de ces photogrammes, le cinquième plan, représente trois personnes de dos, un homme, une femme, et un petit garçon en short, aux oreilles décollées. Le cousin de la réalisatrice, Jean-Henri, pense s’y reconnaître, auprès de ses parents. C’est le point de départ d’une enquête, un peu semblable à celle du film « Ces mots qu’elles eurent un jour », que cette Lettre a récemment commenté, film sur un film, lui aussi. L’enquête de Dominique Cabrera, essentiellement dans un studio de visionnage, l’Etna, à Montreuil, va faire défiler tous les membres de sa famille, devant cette photo, une famille de pieds-noirs de Saint-Denis du Sig, dans l’Ouest algérien. On recoupe les souvenirs. Oui, nous étions arrivés en France à cette période, proche des Rameaux en 1962… Oui, nous venions à Orly, voir débarquer d’autres pieds-noirs… ça n’est pas impossible… Parallèlement le film entre dans l’histoire du « tournage » de celui de Chris Marker dont le mouvement vient étonnamment de photos fixes. La voix de Chris Marker se fait entendre, d’anciens acteurs ou techniciens qui ont travaillé avec lui témoignent à leur tour. Les coïncidences s’accumulent: le comédien principal de La jetée, Davos Hanich, est natif…de Saint Denis du Sig, sa famille, juive d’Algérie, était connue des Cabrera… Et n’y a t’il pas eu une histoire entre sa mère et un Cabrera? Du reste, il ressemble pas mal à Jean-Henri adulte…etc, etc… Et tant pis si l’étude technique minutieuse des photogrammes, la reconstitution de la photo par la réalisatrice, laisse des doutes sur le moment exact où elle aurait pu être prise.

Et tant pis si l’étude technique minutieuse des photogrammes, la reconstitution de la photo par la réalisatrice, laisse des doutes sur le moment exact où elle aurait pu être prise.

DIVERS

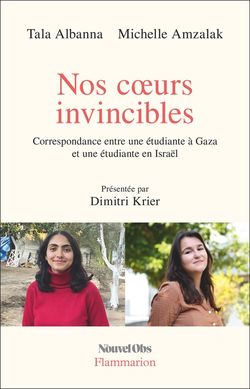

Un échange de lettres qui ne laisse pas indifférent. Dimitri Krier explique assez longuement dans la préface comment il a eu l’idée de cet échange, comment il l’a construit et rendu possible, p. 7 à 33, signée 31 juillet 2025.

Un échange de lettres qui ne laisse pas indifférent. Dimitri Krier explique assez longuement dans la préface comment il a eu l’idée de cet échange, comment il l’a construit et rendu possible, p. 7 à 33, signée 31 juillet 2025.« Déplacer les gens et exploiter leurs terres

Ils ont oublié que nous avions des cœurs

invincibles

Qui s’enflamment et se reconstruisent, même à

partir des cendres »

Tala ALBANNA, J’ai cessé d’être le soleil

Une masse jaune rougit comme un soleil

Dehors, trop loin pour décorer le ciel

Chaleur émise

après une journée nuageuse

Sommeiller longtemps

Pour comprendre quelle est la source

Ce n’est pas le soleil, ni mon esprit qui le traverse

J’ai cessé d’être le soleil

La nuit me couvre

J’ai peut-être raté mon chemin

Et ma tête se vide

C’est la voie coloniale

Ils créent et nous remplissent de questions

de colère et de méfiance

Comme un moyen de domination

Comme une façon d’éroder l’histoire

Déplacer les gens et exploiter leurs terres

Ils ont oublié que nous avions des cœurs

invincibles

Qui s’enflamment et se reconstruisent, même à

partir des cendres

Deir al-Balah, Gaza, Palestine

27 octobre 2024

Le cas d’Ali Mammeri illustre le recours des autorités algériennes à des accusations de terrorisme qui sont infondées et trop générales pour écraser la dissidence pacifique et nuire aux activités des syndicats et d’autres organisations indépendantes. Il a été condamné à 15 ans de prison uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’association et d’expression dans le cadre de ses activités syndicales, en défendant publiquement les droits humains et lors de communications privées avec des militant·e·s exilés – qui contenaient des informations concernant des mesures de représailles et de restriction contre des syndicats, considérées comme “classées” par les autorités.

Le cas d’Ali Mammeri illustre le recours des autorités algériennes à des accusations de terrorisme qui sont infondées et trop générales pour écraser la dissidence pacifique et nuire aux activités des syndicats et d’autres organisations indépendantes. Il a été condamné à 15 ans de prison uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’association et d’expression dans le cadre de ses activités syndicales, en défendant publiquement les droits humains et lors de communications privées avec des militant·e·s exilés – qui contenaient des informations concernant des mesures de représailles et de restriction contre des syndicats, considérées comme “classées” par les autorités.

- Jeudi 27 novembre à 20heures, au cinéma Le Comoedia de Lyon, avant première du film « La petite cuisine de Mehdi », de Amine Adjina, tourné à Lyon, en présence de la grande Hiam Abbass

- Mercredi 3 décembre 18h30 Lyon, présentation du livre « Aïssa n’Taslent, parcours d’un combattant de la Révolution algérienne » de Mehdi Adam Iskounen

- Jeudi 4 décembre à 18h à l’IFCM de Lyon, conférence sur Frantz Fanon et présentation du film « Fanon à Lyon » de Mehdi Lallaoui

- Samedi 6 décembre, participation au festival Disportraits au Flâneur Guesthouse, organisé par des étudiants de SciencesPo Lyon

- Dimanche 7 décembre Table ronde, agora citoyenne Disportraits à la maison de l’écologie à Lyon 1er

- Jeudi 11 décembre Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie à l’Institution Saint Alyre de Clermont Ferrand

- Vendredi 12 décembre Bibliothèque du 1er arrondissement, 19h Rencontre avec Jacqueline Brénot animée par Denise Brahimi

- Samedi 13 décembre à 18h à la Maison des Solidarités de Lyon, Rencontre avec l’écrivaine palestinienne Ahlem Bsharat

- Mercredi 17 décembre et jeudi 18 décembre Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône