Newsletter/Lettre culturelle franco-maghrébine #106

Editorial

Les deux essais que nous proposons à la lecture de nos abonné.e.s sont très différents l’un de l’autre puisque l’un remonte aux premiers temps de la conquête coloniale en Algérie, c’est « Le cas Bugeaud » de Colette Zytnicki tandis que l’autre touche de très près à notre actualité et se consacre à la crise que vivent les écrivains algériens francophones depuis deux générations ; le livre s’intitule « La partie immergée de l’iceberg », il est l’œuvre de Lamine Ammar-khodja qu’on aura l’occasion de voir à Lyon en février.

Les notes se multiplient et témoignent d’une réflexion aux multiples aspects. Mise à distance de la colonisation dans l’action menée par Dorothée Kellou autour d’une statue du Sergent Blandan à Nancy en marge d’une action menée dans l’espace même de la ville ; histoire du rap par le très informé Mehdi Maïzi qui est de loin le meilleur spécialiste de cette forme d’expression ; réflexion sur le nouvel an berbère, Yennayer, qui met en évidence la vitalité de la culture amazighe par Tahar Khalfoune dont la collaboration est précieuse à Coup de soleil ; et aussi hommage de Benjamin Stora à Mohammed Harbi, acteur éminent de l’indépendance algérienne qui vient de nous quitter après une carrière d’homme politique et d’historien.

Le cinéma figure en bonne place dans la sélection de ce mois, avec l’annonce d’un film mauritanien important, pour lequel il faudra attendre jusqu’au mois de mai et surtout la sortie très prochaine d’un film marocain, « Rue Malaga » de Maryam Touzani qui nous avait déjà émus avec « Le Bleu du Caftan » (2022).

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Podcast

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

Ce podcast, dans sa version intégrale et audiovisuelle a été présenté samedi 27 septembre à la Bibliothèque de la Part Dieu de Lyon, devant un public conquis. Chacun s’est dit convaincu que sa présentation publique devrait connaître un bon succès, et que sa diffusion dans les établissement scolaire doit être envisagée.

LIVRES / BD

Ce livre n’est pas un roman ni un récit autobiographique, mais il est écrit en marge et dans la suite de celui que son auteure a écrit précédemment: « La petite fille de Mostaganem » et il comporte plus d’une vingtaine d’épisodes qui renvoient à la vie de la narratrice, sans souci d’un ordre chronologique ou logique. Ceux-ci, qu’on pourrait appeler des chapitres, ont des titres qui renvoient parfois à des dates ou à des noms de personnes et ils développent (brièvement )deux sortes de narration. L’une concerne l’enfance et l’adolescence de l’auteure dans sa famille, elle se déploie donc dans le temps entre 1957, date de sa naissance à Strasbourg, et l’année tant attendue par elle de ses 18 ans, date de sa majorité qui lui a permis de quitter aussitôt le domicile familial.

La deuxième sorte de récit, un peu elliptique néanmoins cohérent, concerne sa vie professionnelle lorsqu’elle est devenue Docteure en sciences de l’éducation et plus encore ses engagements professionnels dans plusieurs sortes d’action sociale, au service des plus défavorisés, notamment mais pas seulement les immigrés algériens.

La deuxième sorte de récit, un peu elliptique néanmoins cohérent, concerne sa vie professionnelle lorsqu’elle est devenue Docteure en sciences de l’éducation et plus encore ses engagements professionnels dans plusieurs sortes d’action sociale, au service des plus défavorisés, notamment mais pas seulement les immigrés algériens.Le lien entre ces deux thématiques passe beaucoup par l’Algérie, pour une raison douloureuse et violente qui pèse sur la vie entière d’Isabelle Vaha. L’Algérie est en effet le lieu où son père a exercé ses fonctions (ou celles qu’il s’est attribuées personnellement) en tant que légionnaire, après l’avoir fait en Indochine jusqu’à la défaite de la puissance coloniale française. De là-bas il a ramené une maladie qui se manifeste par des crises très violentes, au cours desquelles il exerce sa fureur contre son entourage, femme et fille comprises, physiquement en les rouant de coups et verbalement en les accablant d’injures ordurières. En Algérie, l’objet de sa haine incessante est la population arabe, que sa situation lui permet de malmener, et c’est là un euphémisme pour dire qu’il a pratiqué la torture, avec délectation semble-t-il, comme l’atteste une boîte de photos qu’il garde par devers lui comme son trésor secret. Dans la vie d’Isabelle, le plus grand choc a été le moment où elle les a découvertes, et qui est resté inoubliable. Dans toute sa vie familiale elle n’a pas trouvé non plus le moindre réconfort auprès de sa mère, issue d’une famille d’Alsace Lorraine intégrée à la société pied noire en Algérie.

De son père on n’est pas étonné d’apprendre quelles étaient les fréquentations, aux beaux jours de l’OAS en Algérie, notamment « Lartéguy, Bigeard et consorts », c’est le titre de l’un de ses chapitres. Isabelle a toujours été une révoltée, une insoumise qui se plaisait à lire des livres, occupation jugée méprisable par son père.

Dans l’autre partie de sa vie, à laquelle elle accède après l’âge de 18 ans, on voit aussi apparaître à mainte reprise les noms propres de gens connus, qui ont été ses guides et ses protecteurs, et pour lesquels elle a une véritable vénération, Henri Alleg par exemple, qu’elle aurait tant aimé avoir pour père. Plus généralement elle rend hommage à tous ceux qui ont été pour elle ce qu’elle appelle des rencontres, en donnant à ce mot son sens le plus fort, qui abolit le hasard pour le remplacer par l’empathie et la communication.

A travers toutes les formes d’action sociale qu’elle mène et notamment par l’éducation avant d’être retraitée, il y a bien évidemment le désir de compenser la culpabilité qu’elle ressent du fait des exactions de son père, même si elle sait bien, rationnellement, que les enfants ne sont pas responsables de ce qu’ont commis leurs pères. Elle appartient à cette catégorie définie par l’écrivain Sorj Chalandon à propos de lui-même, battu et martyrisé pendant toute son enfance par un père odieux et mythomane : « Enfant de salaud » (2021), c’est le titre qu’il donne à l’un de ses livres dans lequel il évoque cette terrible histoire. Cependant, on ne saurait réduire tout ce qu’elle a fait à cette seule explication ; elle est une personne qui a choisi de s’intéresser à ce qu’on appelle les marges de la société, là où vivent nombre de gens détestés et redoutés sans même être connus ; et elle le fait parce qu’elle a à cœur, pour commencer, de les regarder et de leur parler. Ce que fait comprendre un très beau chapitre de son livre, intitulé « Le foulard bleu »—occasion de rappeler qu’elle est aussi l’auteure de plusieurs recueils poétiques. Dans ce récit de plusieurs pages, elle raconte comment les choses se sont passées un soir où elle rentrait seule chez elle, en traversant un quartier connu comme éventuellement dangereux. Tout aurait pu très mal tourner car la bande de jeunes garçons qu’elle rencontre n’avait sûrement pas que de bonnes intentions. Ils savent qu’ils lui font peur, ce que pourtant elle dément, et bien loin de chercher à fuir, elle engage la conversation avec eux. Non qu’elle ignore les risques, sachant très bien ce que la situation a « d’improbable », comme elle dit joliment. Et finalement, elle trouve même moyen de leur faire connaître le nom du sociologie Abdelmalek Sayad, très proche de Pierre Bourdieu et auteur de précieux travaux sur l’immigration algérienne en France : les garçons sont très déçus d’apprendre qu’il est mort (en 1998) au moment où elle leur parle !

A travers toutes les formes d’action sociale qu’elle mène et notamment par l’éducation avant d’être retraitée, il y a bien évidemment le désir de compenser la culpabilité qu’elle ressent du fait des exactions de son père, même si elle sait bien, rationnellement, que les enfants ne sont pas responsables de ce qu’ont commis leurs pères. Elle appartient à cette catégorie définie par l’écrivain Sorj Chalandon à propos de lui-même, battu et martyrisé pendant toute son enfance par un père odieux et mythomane : « Enfant de salaud » (2021), c’est le titre qu’il donne à l’un de ses livres dans lequel il évoque cette terrible histoire. Cependant, on ne saurait réduire tout ce qu’elle a fait à cette seule explication ; elle est une personne qui a choisi de s’intéresser à ce qu’on appelle les marges de la société, là où vivent nombre de gens détestés et redoutés sans même être connus ; et elle le fait parce qu’elle a à cœur, pour commencer, de les regarder et de leur parler. Ce que fait comprendre un très beau chapitre de son livre, intitulé « Le foulard bleu »—occasion de rappeler qu’elle est aussi l’auteure de plusieurs recueils poétiques. Dans ce récit de plusieurs pages, elle raconte comment les choses se sont passées un soir où elle rentrait seule chez elle, en traversant un quartier connu comme éventuellement dangereux. Tout aurait pu très mal tourner car la bande de jeunes garçons qu’elle rencontre n’avait sûrement pas que de bonnes intentions. Ils savent qu’ils lui font peur, ce que pourtant elle dément, et bien loin de chercher à fuir, elle engage la conversation avec eux. Non qu’elle ignore les risques, sachant très bien ce que la situation a « d’improbable », comme elle dit joliment. Et finalement, elle trouve même moyen de leur faire connaître le nom du sociologie Abdelmalek Sayad, très proche de Pierre Bourdieu et auteur de précieux travaux sur l’immigration algérienne en France : les garçons sont très déçus d’apprendre qu’il est mort (en 1998) au moment où elle leur parle !C’est encore d’une rencontre qu’Isabelle Vaha parle dans cet épisode, rencontre éphémère dont la signification n’en est pas moins durable et forte.

Denise Brahimi

« LES DETERREES» de Katia Belkhodja, éditions Mémoire d’encrier, Montréal Québec, 2025

L’auteure de ce livre est une Algéro-québécoise, qui délègue la parole à une narratrice, Rym, dont tout permet de supposer que c’est un peu elle-même—mais un peu seulement. Car la caractéristique des « Déterrées » est de ne pas mettre en avant une personnalité dominante, autour de laquelle les autres se regrouperaient à un moindre rang. Ici c’est tout le contraire : non seulement Rym pourrait aussi bien être sa cousine germaine Inès, en laquelle il semble que l’auteure se soit aussi beaucoup projetée, mais surtout l’ensemble du récit, par la manière dont il est présenté, manifeste la volonté d’être une  œuvre chorale, dont le personnage est collectif. C’est tout un groupe, ici une famille, qui est représentée dans le livre, sans aucune préférence visible pour tel ou tel d’entre eux, ni pour tel ou tel des moments où ils ont vécu, en l’espace d’au moins trois générations. La quatrième qui ne comporte que des enfants et même des tout petits, n’en est pas moins présente elle aussi. Ils sont l’aboutissement ultime d’une première génération où les hommes sont des bergers dans l’Algérie rurale, tandis que leurs femmes les paysannes ne marchent pas autrement que pieds nus. Cependant l’originalité importante de Katia Belkhodja est qu’elle mélange tous ces personnages sans jamais les situer de manière linéaire et chronologique, elle se plaît au contraire à juxtaposer des passages très éloignés dans le temps—sans crier gare, évidemment.

œuvre chorale, dont le personnage est collectif. C’est tout un groupe, ici une famille, qui est représentée dans le livre, sans aucune préférence visible pour tel ou tel d’entre eux, ni pour tel ou tel des moments où ils ont vécu, en l’espace d’au moins trois générations. La quatrième qui ne comporte que des enfants et même des tout petits, n’en est pas moins présente elle aussi. Ils sont l’aboutissement ultime d’une première génération où les hommes sont des bergers dans l’Algérie rurale, tandis que leurs femmes les paysannes ne marchent pas autrement que pieds nus. Cependant l’originalité importante de Katia Belkhodja est qu’elle mélange tous ces personnages sans jamais les situer de manière linéaire et chronologique, elle se plaît au contraire à juxtaposer des passages très éloignés dans le temps—sans crier gare, évidemment.

Ce refus d’obéir à une distinction claire est valable pour la géographie comme pour l’histoire. La famille qui est le personnage collectif du roman choral vit d’abord en Algérie avant de quitter le pays en 1996 à cause des risques de mort que fait courir le terrorisme pendant la décennie noire. Mais la succession des épisodes dans le livre ne tient pas compte de cette date, ils ne se situent pas par rapport à elle dans un avant ou un après ; l’année du départ est indubitable et plusieurs fois rappelée mais le récit n’est pas pour autant composé de deux parties successives qui se situeraient de part et d’autre de cette date. On peut affirmer que s’agissant d’histoire ou de géographie, « Les Déterrées » ne veut pas se présenter comme un récit linéaire fondé sur une continuité, c’est au contraire une construction en mosaïque qui le caractérise, raison pour laquelle on peut l’appeler « choral », même si ce mot, en dehors du domaine musical, est plutôt employé pour désigner certains films.

Ce type de construction a plusieurs effets : en l’absence de personnage principal, puisque tous ont la même importance, la diversité est celle de variations qui mettent en valeur l’originalité et le caractère unique de chaque épisode évoqué. Katia Belkhodja donne en une page un tableau généalogique pour aider le lecteur à s’y retrouver, mais les modes de vie qui sont décrits à chaque fois, avec beaucoup de minutie et de détails concrets, sont si différents qu’on ne risque guère de les confondre, et qu’on peut très bien se passer d’une datation explicite puisqu’en fait, elle se constitue d’elle-même approximativement.

L’idée contre laquelle l’auteure lutte très fermement est que ces épisodes constitueraient pour la famille (à prendre comme exemple) une montée progressive vers la civilisation. Ce propos est tenu un des personnages de l’école québécoise où les petits Algériens sont accueillis à leur arrivée. Katia Belkhodja en parle avec une ironie cinglante, comme d’une ignorance contre laquelle son livre s’élève évidemment. Elle montre par exemple comment Asias, grand-père de Rim, d’Inès et de quelques autres, avait des connaissances scientifiques et mathématiques remarquables, les mêmes qu’on retrouve chez sa petite-fille Inès (et qui mettent en fuite ses éventuels soupirants effarouchés par tant de savoir !)

L’idée contre laquelle l’auteure lutte très fermement est que ces épisodes constitueraient pour la famille (à prendre comme exemple) une montée progressive vers la civilisation. Ce propos est tenu un des personnages de l’école québécoise où les petits Algériens sont accueillis à leur arrivée. Katia Belkhodja en parle avec une ironie cinglante, comme d’une ignorance contre laquelle son livre s’élève évidemment. Elle montre par exemple comment Asias, grand-père de Rim, d’Inès et de quelques autres, avait des connaissances scientifiques et mathématiques remarquables, les mêmes qu’on retrouve chez sa petite-fille Inès (et qui mettent en fuite ses éventuels soupirants effarouchés par tant de savoir !)

Le sentiment naïf d’apporter la civilisation signifie-t-il un racisme largement répandu dans la société québécoise ? Ce n’est pas ce que dit Katia Belkhodja qui n’idéalise pas la situation mais ne la dramatise pas non plus. La famille dont elle nous parle semble s’intégrer à son nouveau pays sans trop de difficulté et notamment au niveau scolaire n’éprouve aucun sentiment d’infériorité, c’est le moins qu’on puisse dire, par rapport à son pays d’accueil. Elle ne renonce pas pour autant aux marques d’allégeance à sa culture précédente mais le fait surtout dans un domaine a priori ni politique ni idéologique, celui de la cuisine (abondamment représenté !)

En tant que Français on finit par comprendre que l’acceptation de la mosaïque des cultures tient sans doute beaucoup au fait que le Canada, de toute façon, est une terre d’immigration, habitué de longue date à la diversité. Mosaïque des populations, mosaïque de la construction romanesque, n’y aurait-il pas un rapport entre les deux ? Dans le récit de Katia Belkhodja, la forme est plus informelle, si l’on ose dire, que dans une littérature où s’exercent les normes franco-françaises (reprises par les Franco-maghrébins).

Katia Belkhodja n’hésite pas à rappeler les aspects le plus violents de la colonisation française (enfumades des grottes du Dahra en 1844-45, écrasement de la résistance incarnée par Fatma N’Soumer en 1857, noyade des Algériens dans la Seine en octobre 1961 etc.). Mais elle parsème aussi son livre de nombreuses traces d’humour grâce à l’agilité et à la malice de son expression.

Denise Brahimi

Ce livre porte pour sous-titre « Les violences de la conquête coloniale en Algérie ». En fait, il s’agit d’examiner ces violences dans les premières décennies de la conquête, à partir de 1836, date à laquelle Bugeaud fait connaissance avec l’Algérie, et de poursuivre cet examen jusqu’au 5 juin 1847 lorsque ce même Bugeaud, Gouverneur général, renonce à y exercer ses fonctions ; sa mort se produit peu après, en juin 1849.

Colette Zytnicki a déjà témoigné dans plusieurs livres de son intérêt pour le processus colonial, notamment en Algérie. Ici elle le fait à travers un personnage qui s’est rendu célèbre jusqu’à aujourd’hui, pour avoir joué comme il l’entendait son rôle de colonisateur dans ce pays pendant 11 ans, de 1836 à 1847. Incontestablement, il a beaucoup agi pendant ce temps-là et agi en maître, bien qu’il ait découvert le pays tardivement, à l’âge de 52 ans. Conquérir et coloniser étaient des rôles faits pour lui, même s’il ne le savait pas auparavant. Jusqu’au 21e siècle l’image du colonisateur c’est Bugeaud, projetée par mainte statue (même si certaines d’entre elles sont en train d’être déboulonnées !) et de manière remarquable c’est ce seul nom qu’on a retenu de lui, comme si avec ces deux syllabes tout était dit, alors qu’en 1844 il a reçu le nom de Duc d’Isly, par lequel on le désigne rarement.

Dans la période de sa vie antérieure à l’Algérie, Bugeaud a été à la fois soldat sous Napoléon et propriétaire terrien en Dordogne par héritage ancestral. Ce sont là les deux traits les plus marquants de sa personnalité pendant ses 11 années au service de la conquête coloniale, telles que nous les montre l’auteure du « Cas Bugeaud ».

Dans la période de sa vie antérieure à l’Algérie, Bugeaud a été à la fois soldat sous Napoléon et propriétaire terrien en Dordogne par héritage ancestral. Ce sont là les deux traits les plus marquants de sa personnalité pendant ses 11 années au service de la conquête coloniale, telles que nous les montre l’auteure du « Cas Bugeaud ».Militaire avant tout, il n’a jamais considéré la conquête comme l’installation d’une société civile en Algérie, il n’a cru et ne s’est intéressé qu’à la seule conquête par les armes. Il était peu sensible au désir des colons qui voulaient développer, dans les territoires soumis par l’armée d’Afrique, une vie et des institutions les plus semblables possible à ce qu’ils connaissaient en France. Il est certain que Bugeaud était pleinement d’accord avec le projet de spolier les Algériens de leurs terres et d’accaparer celles-ci sans le moindre scrupule ni partage. Mais il ne voyait pas cette entreprise sans une action militaire indispensable et continue sur laquelle elle puisse se reposer. Et il n’a jamais envisagé que celle-ci puisse s’arrêter ou s’amoindrir progressivement en perdant de sa nécessité. Bugeaud était tout le contraire d’un utopiste ou d’un idéaliste, sans rien de commun avec les saint-simoniens qui s’intéressaient à l’Algérie au même moment (par exemple Ismaÿl Urbain).

L’un des chapitres du livre (qui en comporte 8) s’intitule « une guerre totale »et telle est bien en effet la pratique de Bugeaud qui ne connaît ni réserve ni exception. De notre point de vue actuel, ses procédés sont violents et inhumains et comme il les assume, il est la principale cible de la dénonciation qui est faite aujourd’hui de la conquête coloniale, les épisodes les plus horribles étant les tristement célèbres enfumades qui ont fait périr paysans et troupeaux dans certaines grottes du Dahra en 1844 et 1845— crimes évidemment impardonnables.

Colette Zytnicki essaie sinon de comprendre, du moins de situer Bugeaud, sociologiquement et dans sa mentalité personnelle. Ce hobereau est encore très proche d’une conception féodale, selon laquelle il ne viendrait pas à l’idée de contester celui qui se sait et se veut le chef, seul maître de ses actes, même si le Roi et ses ministres lui ont fait savoir qu’ils sont loin de les approuver. Bugeaud se donne le droit d’agir contre tous les avis, ceux de ses proches et même ceux de ses supérieurs. Ni arrogance ni provocation, c’est une sorte d’atavisme qu’il porte en héritage et qui est pour lui une seconde nature qui ne peut manquer de provoquer à son égard de considérables inimitiés.

Colette Zytnicki essaie sinon de comprendre, du moins de situer Bugeaud, sociologiquement et dans sa mentalité personnelle. Ce hobereau est encore très proche d’une conception féodale, selon laquelle il ne viendrait pas à l’idée de contester celui qui se sait et se veut le chef, seul maître de ses actes, même si le Roi et ses ministres lui ont fait savoir qu’ils sont loin de les approuver. Bugeaud se donne le droit d’agir contre tous les avis, ceux de ses proches et même ceux de ses supérieurs. Ni arrogance ni provocation, c’est une sorte d’atavisme qu’il porte en héritage et qui est pour lui une seconde nature qui ne peut manquer de provoquer à son égard de considérables inimitiés.Il peut paraître surprenant qu’on l’ait laissé faire, ce que Colette Zytnicki s’emploie à expliquer par le contexte historique des années 1840 et la position difficile, complexe, de la Monarchie de Juillet. Elle fait un portrait subtil et nuancé du ministre Guizot qui se considérait comme un ami de Bugeaud tout en cherchant à le modérer, à assouplir sa façon d’exercer le pouvoir. Il disait faire cas de lui (formule à laquelle le titre du livre fait peut-être allusion) et être résolu à le soutenir devant le conseil. Cet avis favorable vient sans doute de ce qu’il considérait Bugeaud avant tout comme un homme d’ordre—ce qu’il était incontestablement. On peut en conclure que pour un politique conservateur comme Guizot, la capacité à maintenir l’ordre était la qualité primordiale requise d’un collaborateur. L’essentiel était que Bugeaud fût capable de soumettre les autres, sans nuance et sans exception, à son autorité.

Soumettre les Algériens, c’est le titre d’un autre chapitre du livre, qui commence par une définition de ce terme : la soumission : « Dans le domaine militaire, faire sa soumission, c’est pour les vaincus se rendre, capituler. Ainsi sont-ils contraints d’obéir au vainqueur et à ses lois ». Ainsi pensait Bugeaud qui est à cet égard un « cas » exemplaire. Le désir de soumettre existe sans doute chez tous les gens de pouvoir ou aspirant à l’être, mais de nos jours, dans nos pays dits libéraux, il s’exprime —sauf exception—avec plus de précaution que n’en mettait Bugeaud !

Denise Brahimi

Il est difficile de ranger ce petit livre dans une catégorie, littéraire ou non, et de lui assigner d’emblée un objet précis. D’une manière assez large, on peut le considérer comme un essai dans lequel la critique littéraire est l’élément dominant, mais pas le seul. Sachant que l’auteur est cinéaste, on s’attend à y trouver aussi des éléments empruntés à des films, les siens ou d’autres—mais en fait, ce n’est pas vraiment le cas.

La première partie du texte qui en compte trois est de tendance autobiographique mais pas complétement, on en retient pourtant que l’auteur a vécu à Alger jusqu’à l’âge de 19 ans, et qu’il est parti ensuite en France pour poursuivre ses études, mais pas seulement. On ne peut manquer de remarquer dans cette brève présentation que les affirmations ne sont pas catégoriques, qu’elles laissent la place à un certain flou. Il en ressort pourtant que l’auteur, né en 1986, n’est plus un jeune homme, sans être encore un homme mûr qui pourrait s’appuyer sur une expérience dûment acquise et génératrice de certitudes. Cet essai soulève beaucoup de questions, certes il ne se prive pas de donner son avis sur des points importants (on le verra en particulier à propos de Kamel Daoud) mais il reste aussi et le mot ici est plutôt un éloge—inabouti.

La première partie du texte qui en compte trois est de tendance autobiographique mais pas complétement, on en retient pourtant que l’auteur a vécu à Alger jusqu’à l’âge de 19 ans, et qu’il est parti ensuite en France pour poursuivre ses études, mais pas seulement. On ne peut manquer de remarquer dans cette brève présentation que les affirmations ne sont pas catégoriques, qu’elles laissent la place à un certain flou. Il en ressort pourtant que l’auteur, né en 1986, n’est plus un jeune homme, sans être encore un homme mûr qui pourrait s’appuyer sur une expérience dûment acquise et génératrice de certitudes. Cet essai soulève beaucoup de questions, certes il ne se prive pas de donner son avis sur des points importants (on le verra en particulier à propos de Kamel Daoud) mais il reste aussi et le mot ici est plutôt un éloge—inabouti.L’inverse ne serait pas conforme à l’esprit de Lamine Ammar-khodja, qui consiste principalement à s’interroger. Le domaine de son investigation est ici aussi vaste que précis, c’est celui de la relation entre la France et l’Algérie en tant que collectivités, nécessairement politiques puisqu’elles sont des Etats, ou encore entre les Français et les Algériens, ce qui met en cause leurs relations individuelles, en fait la non-coïncidence de leurs sensibilités. Sans parler des opinions qui sont presque le sujet le plus facile à traiter parce qu’elles s’expriment—de manière juste et honnête ? ceci est une autre histoire.

C’est seulement à partir de sa venue en France que Lamine Ammar-khodja découvre les livres mais l’usage qu’il se met alors à en faire est considérable, a priori sans limite autre que la possibilité de les lire en français. L’un des auteurs qu’il cite plusieurs fois et qui semble beaucoup l’inspirer est Dostoïevski, Kafka aussi est très présent à cause des ressemblances entre les lieux et situations qu’il décrit et ceux ou celles qui caractérisent l’Algérie. Cependant c’est principalement à la littérature française et algérienne francophone qu’il se consacre—et ce à quoi il s’attache le plus, avec un grand désir de savoir et de comprendre, est tout ce qui concerne la seconde catégorie, celle des écrivains francophones, même s’il n’en fait pas encore partie : un peu de patience, on annonce son premier roman pour 2026 !

courtesy_JCC

Dans cet ensemble, il distingue nettement deux générations. La première est celle de Kateb Yacine, Mohammed Dib et Assia Djebar, disparus aujourd’hui mais toujours aussi grands et irremplaçables selon les appréciations que Amine Ammar-khodja porte sur eux. La seconde qui est tout à fait actuelle et nourrit notre quotidien se réduit à deux noms qu’il désigne par leurs initiales : KD est Kamel Daoud, BS est Boualem Sansal. Pour ce qui est du second, quelques phrases suffisent à lui régler son compte : complétement récupéré par l’extrême-droite française, maladroitement promu au rang de héros victime par son incarcération en Algérie —mais bon, puisque le voilà libéré, on serait tenté de dire : n’en parlons plus. Mais pour Kamel Daoud, l’affaire est plus compliquée et nécessite des analyses plus poussées qui aboutissent à un jugement global sévère ; KD est considéré comme un cas qu’il s’agit de décrypter, ce que l’auteur fait de façon fort subtile, raison pour laquelle on ne peut que conseiller la lecture de son livre, tout à fait passionnant.

Cependant l’essai ne se résume pas à une étude détaillée des cas BS et KD, il veut s’inscrire dans une réflexion plus large qu’on pourrait appeler avec humour : « Petites misères et grands succès des écrivains algériens francophones ».C’est leur difficulté à se repérer dans le champ intellectuel, artistique et social que Lamine Ammar-khodja soumet à son investigation. Il est possible qu’il pense plus largement à d’autres artistes, peintres ou cinéastes dont il est, assimilables à cette même catégorie.

Le terme GPS qu’il emploie dans le sous-titre de son livre renvoie à un besoin de s’orienter, de se localiser au propre comme au figuré. Le « Global Positioning System » est utilisé pour définir un positionnement précis, il n’est pas sûr que cette recherche soit suivie de succès pour l’écrivain algérien francophone.

Quant au titre lui-même, « la partie immergée de l’iceberg », cette formule désigne une masse énorme d’ignorance, concernant principalement ce qu’a pu représenter le passé colonial induisant pour les Algériens une immense dépossession, physique et matérielle, mentale et mémorielle, psychique et affective.

L’auteur dans sa conclusion revient non sur le dénigrement de tel ou tel mais sur l’empathie que suscite en lui, comme déjà chez Kateb Yacine, « l’incroyable précarité du statut de l’écrivain algérien ».

Denise Brahimi

Ce film magnifique est un hommage rendu à l’amour sous toutes ses formes, sensibles, sensuelles, tendres, en dépit de l’incroyable cruauté, capable de surgir à l’improviste là où on l’attendait le moins. Le film en donne un exemple stupéfiant de la part d’une fille à l’égard de sa mère et il est largement consacré aux réactions de cette mère, jouée par

Carmen Maura. Elle incarne une femme désormais veuve et âgée, qui mène néanmoins une vie délicieuse et pleine des douceurs qu’elle goûte quotidiennement dans son appartement de Tanger, où elle vit depuis des décennies. Dans son quartier où tout le monde la connaît et l’apprécie, l’Espagnole qu’elle est vit en totale symbiose avec la population arabe de petits commerçants et artisans, habituée des cafés voisins. Et elle n’a pas le moindre désir de quitter ce lieu où elle est si bien pour aller rejoindre à Madrid sa fille et ses petits-enfants, mais ce sera encore bien pire et son refus bien plus violent lorsque se produit un véritable coup de tonnerre qui selon toute apparence ne lui laisse aucun choix : sa fille qui en est légalement propriétaire a décidé de vendre cet appartement de la rue Malaga à Tanger parce qu’elle est dans de terribles difficultés financières, accrues par son divorce en cours, et ne voit pas pourquoi sa mère resterait seule à Tanger alors qu’elle peut venir vivre à Madrid… ou trouver une autre solution qui permettrait en tout cas que son appartement soit vendu.

Carmen Maura. Elle incarne une femme désormais veuve et âgée, qui mène néanmoins une vie délicieuse et pleine des douceurs qu’elle goûte quotidiennement dans son appartement de Tanger, où elle vit depuis des décennies. Dans son quartier où tout le monde la connaît et l’apprécie, l’Espagnole qu’elle est vit en totale symbiose avec la population arabe de petits commerçants et artisans, habituée des cafés voisins. Et elle n’a pas le moindre désir de quitter ce lieu où elle est si bien pour aller rejoindre à Madrid sa fille et ses petits-enfants, mais ce sera encore bien pire et son refus bien plus violent lorsque se produit un véritable coup de tonnerre qui selon toute apparence ne lui laisse aucun choix : sa fille qui en est légalement propriétaire a décidé de vendre cet appartement de la rue Malaga à Tanger parce qu’elle est dans de terribles difficultés financières, accrues par son divorce en cours, et ne voit pas pourquoi sa mère resterait seule à Tanger alors qu’elle peut venir vivre à Madrid… ou trouver une autre solution qui permettrait en tout cas que son appartement soit vendu.Le spectateur du film, qui s’est déjà habitué à la vie paisible et pleine de charme de la Rue Malaga, ressent comme un violence insoutenable le choc de la décision annoncée et pratiquement en voie d’exécution, puisque la maison a déjà été mise en vente et que son occupante est sommée de la vider dans les meilleurs délais. Commence alors une série de refus et d’ajournements qui semblent relever d’un déni de réalité mais qui témoignent pourtant d’une vérité bien plus profonde que tous les propos assénés par la fille à sa mère : il est évident que celle-ci est de toute manière incapable de les accepter.

La fille repart à Madrid en attendant de revenir pour la vente de l’appartement et la mère en profite pour s’y réinstaller, trouvant moyen de le remettre dans l’état qui a fait son bonheur pendant des années. Son amour de ce lieu est une partie d’elle-même ou plutôt ne se distingue pas d’elle-même. Contre cette symbiose toute décision est arbitraire même si elle a en apparence force de loi. Même lorsque, vers la fin du film, il s’avère que l’appartement a bel et bien été vendu (et qu’il sera impossible d’opposer le déni de réalité à ses acquéreurs légitimes), la représentation de ce dénouement inévitable semble impossible, la réalisatrice ne le montre pas et refuse de s’y intéresser.

A dire vrai, le sens et l’intérêt du film ont viré de bord inopinément, depuis quelque temps déjà. C’est l’effet une sorte de découverte qui telle une vague géante a tout submergé. Un homme en est la cause, celui qui a aidé la femme à se rétablir dans son appartement. Il la suit dans son refus de croire à l’inéluctable. Celui-ci a pour effet étonnant qu’elle ne s’est pas un instant installée dans la position d’une vaincue et c’est ainsi qu’a pu se produire une sorte de petit miracle, de la façon la plus naturelle qui soit : elle a découvert ou redécouvert l’amour qui avait disparu de sa vie plus de vingt ans auparavant avec la mort de son mari.

A dire vrai, le sens et l’intérêt du film ont viré de bord inopinément, depuis quelque temps déjà. C’est l’effet une sorte de découverte qui telle une vague géante a tout submergé. Un homme en est la cause, celui qui a aidé la femme à se rétablir dans son appartement. Il la suit dans son refus de croire à l’inéluctable. Celui-ci a pour effet étonnant qu’elle ne s’est pas un instant installée dans la position d’une vaincue et c’est ainsi qu’a pu se produire une sorte de petit miracle, de la façon la plus naturelle qui soit : elle a découvert ou redécouvert l’amour qui avait disparu de sa vie plus de vingt ans auparavant avec la mort de son mari.Quel âge ont-ils l’un et l’autre, ces deux vieux amants si jeunes qu’aucune réserve ni aucune honte ne vient inhiber ? N’importe…Le film montre merveilleusement le bonheur très physique des caresses que ne gâche pas la moindre obscénité et l’état de grâce d’une plénitude qui les éblouit tant elle semblait inespérée. La cinéaste Maryam Touzani, née en 1980, trouve le moyen de dire cela et de le faire partager et il est touchant qu’elle ait choisi pour le montrer cette ville de Tanger où elle-même est née.

On savait déjà, notamment pas son film « Le Bleu du caftan » (2022), quelle intensité elle est capable de donner aux sentiments les plus intimes, ceux dont l’évidence s’impose quoi qu’il en soit. Elle y parvient ici de manière admirable grâce à son actrice Carmen Maura, (née en 1945) que l’on connaît de plusieurs façons et en tout cas par les nombreux rôles qu’elle a tenus dans le cinéma de Pedro Almodovar. En plus des sentiments qu’elle exprime et qui sont parmi les plus forts qui soient, il y a chez elle une sorte d’espièglerie qui fait que le film sait aussi être drôle, par exemple lorsqu’elle confie de manière convaincante à son amie la muette Josefa, bonne sœur de son état, le plaisir de la jouissance amoureuse. Ni naïf ni cru, ainsi va ce film étonnant qui rend hommage à une femme très gracieuse et très belle, toujours coquette et soigneusement vêtue, et discrètement mais sûrement soucieuse de préserver son autonomie. C’est un féminisme qui ne passe ni par des discours ni par des provocations mais par la liberté maintenue quoi qu’il en soit de ne pas s’en laisser imposer. Lorsque la fille cruelle consent enfin à pleurer à la fin du film, ce qu’on attendait depuis longtemps, elle a certes bien des raisons de le faire, mais peut-être pleure-t-elle d’abord et aussi de se sentir si peu digne d’une telle mère, dont rien quoi qu’il en soit ne parviendra jamais à faire une victime.

Denise Brahimi

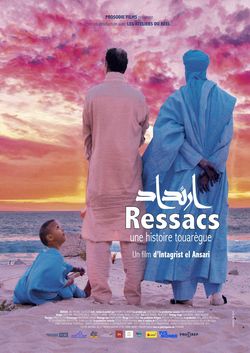

Ce film documentaire est l’œuvre du poète, écrivain et réalisateur Intagrist el Ansari, de la tribu des Kel Ansar de la région de Tombouctou au Mali, exilé en Mauritanie.

Ce film documentaire est l’œuvre du poète, écrivain et réalisateur Intagrist el Ansari, de la tribu des Kel Ansar de la région de Tombouctou au Mali, exilé en Mauritanie.Il a été tourné en l’espace de 10 années, ayant l’ambition d’évoquer l’histoire de la culture touarègue et de sa résistance à tout ce qui la menace, au point qu’elle semble désormais condamnée à disparaître. Cette culture nomade, pour Intagrist el Ansari, est ou était symbole de liberté. Dans le film, il entreprend de la raconter à son fils, alors que celui-ci n’est pas encore né.

Ce film a été présenté dans de nombreux festivals en 2025. Il sortira en salles à partir du 6 mai prochain, moment où il fera l’objet d’une présentation dans la Lettre de Coup de soleil.

Denise Brahimi

DIVERS

Relativement au Sergent Blandan, le héros ou anti-héros de toute cette histoire, les souvenirs de son père remontent au temps où il était enfant dans la Mitidja proche d’Alger et plus précisément à Boufarik pays des oranges. Lorsqu’il allait en manger, il croisait une statue très haut perchée, celle du Sergent Blandan, héros de la conquête coloniale et consacré comme tel par Bugeaud soi-même. Ledit sergent, engagé très jeune dans l’armée coloniale était mort en 1842 à l’âge de 23 ans, engageant ses hommes à se battre jusqu’au bout : telle est en tout cas la légende.

Relativement au Sergent Blandan, le héros ou anti-héros de toute cette histoire, les souvenirs de son père remontent au temps où il était enfant dans la Mitidja proche d’Alger et plus précisément à Boufarik pays des oranges. Lorsqu’il allait en manger, il croisait une statue très haut perchée, celle du Sergent Blandan, héros de la conquête coloniale et consacré comme tel par Bugeaud soi-même. Ledit sergent, engagé très jeune dans l’armée coloniale était mort en 1842 à l’âge de 23 ans, engageant ses hommes à se battre jusqu’au bout : telle est en tout cas la légende.C’est par hasard que Malek Kellou rencontre à nouveau la statue du sergent à Nancy où elle a été rapatriée et où il vit lui-même désormais. Le sergent resurgit dans sa vie comme un fantôme terrifiant, car c’est un retour en force du refoulé colonial qui survit en lui à quelque niveau de son inconscient. Dorothée-Myriam cherche à le conjurer au prix de toute une enquête. Le documentaire en fait un récit qu’il vaut la peine d’entendre, conté par la voix, fort plaisante, de l’auteure elle-même.

Denise Brahimi

L’auteure dit de ce podcast radiophonique qu’il est « un prolongement sonore du contre-monument installé à Nancy face à la statue coloniale du Sergent Blandan », qu’elle a imaginé avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy .

Note sur « LE RAP A GAGNE. A QUEL PRIX?»par Mehdi Maïzi, La fabrique éditions, 2025

L’auteur est un Franco-algérien, né en 1986 à Aïn Taya et venu en France à l’âge de 4 ans, lorsque sa famille a fui la décennie noire qui commençait en l’Algérie. C’est un journaliste musical, spécialiste du rap qu’il connaît de manière exhaustive et auquel il consacre actuellement une émission régulière sur France Inter. Il a beaucoup contribué à légitimer ce genre, non sans garder son esprit critique. Son écriture claire et précise, à la fois personnelle et objective, lui permet d’intéresser même des lecteurs complétement ignares dans ce domaine musical.

Le livre dont il est ici question est conçu dans une perspective historique qui fait que depuis les années 90 du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui, on peut suivre l’évolution d’un genre remarquable notamment par le fait qu’il n’a cessé d’élargir son domaine géographique. Le moment récent et décisif de cet élargissement est dû à l’invention du « streaming » qui permet de lire et de diffuser la musique en ligne, sans avoir besoin de télécharger des fichiers.

Le livre dont il est ici question est conçu dans une perspective historique qui fait que depuis les années 90 du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui, on peut suivre l’évolution d’un genre remarquable notamment par le fait qu’il n’a cessé d’élargir son domaine géographique. Le moment récent et décisif de cet élargissement est dû à l’invention du « streaming » qui permet de lire et de diffuser la musique en ligne, sans avoir besoin de télécharger des fichiers.

Le rap n’est plus comme à ses débuts un genre très localisé, il y a gagné d’être beaucoup plus connu, et de se vendre beaucoup plus cher. Mais cela veut dire aussi qu’il n’est plus fidèle à la protestation sociale qu’il véhiculait à son origine et qu’en général il n’a plus aujourd’hui de signification politique. Musicalement il est devenu plus lisse, il a perdu ses aspérités et certains de ses traits originaux. Après des périodes d’immense succès, « le moment est sans doute venu d’accepter une cure de dégrisement et de s’atteler à de nouvelles aventures musicales, scéniques et visuelles. »

Mehdi Maïzi s’interroge d’autant plus sur la manière dont il doit réagir à cette évolution qu’il arrive personnellement à la quarantaine « dans une musique obsédée par la jeunesse » et après onze années consacrées au rap.

Denise Brahimi

Note sur « Yennayer : symbole de l’amazighité renaissante », article de Tahar Khalfoune dans Le matin d’Algérie, 2024.

(présentation simplifiée à l’extrême de cet article très substantiel)

L’amazighité est avant tout un phénomène de résistance dont les incarnations sont des figures héroïques de l’histoire africaine, telles que Massinissa, Jugurtha, Tin Hinan, Dihia (Kahina), Juba I, Juba II, Aksel (Koceila) ou encore Fadhma N’Soumer…

Depuis le printemps berbère d’avril 1980, la célébration d’Yennayer connaît un regain d’intérêt significatif, en réaction contre un ordre politique et culturel inerte et sclérosé.

Cette célébration comporte chaque année un repas rituel traditionnel qui renvoie aux cultes païens et à un ensemble de croyances agraires.

Cette célébration comporte chaque année un repas rituel traditionnel qui renvoie aux cultes païens et à un ensemble de croyances agraires.

En Algérie, Yennayer est célébré officiellement depuis 7 ans ; la reconnaissance officielle de la langue amazighe s’est faite en plusieurs étapes : 1995, 2002, 2016.

Aujourd’hui, le droit coutumier berbère reste très largement marginalisé et soumis aux coups de boutoir du droit étatique.

Dans les années 1970, tout intérêt pour la question linguistique berbère était fortement réprimé. Dans ce contexte toujours latent, pendant le « printemps noir » de 2001, 127 jeunes ont été mis à mort par les forces de sécurité.

La crise dont souffre l’Algérie vient d’une incapacité à intégrer son héritage historique et culturel plusieurs fois millénaire dans toute sa diversité.

Denise Brahimi

- Samedi 7 février à 18h, à la Maison de l’Hospitalité, 236 cours Lafayette 69003 LYON, Présentation du livre « Aissa n’Taslent » par son auteur, Adam Iskounen, puis spectacle musical « Algérie, retour en musiques » de Nacer Hamzaoui et Martial Pardo

- Jeudi 12 février 19H à la Librairie terre des Livres 86 rue de Marseille 60007 Lyon, rencontre avec Lamine Ammar- khodja autour de son livre « LA PARTIE IMMERGEE DE L’ICEBERG. ELOGE DU GPS ALGERIEN»

- Vendredi 13 février à à la Librairie La Nouvelle Dérive 10 Place Sainte Claire rencontre avec Lamine Ammar- khodja autour de son livre « LA PARTIE IMMERGEE DE L’ICEBERG. ELOGE DU GPS ALGERIEN»

- Lundi 23 février, 18h Représentation de la pièce « Passeport pour la liberté »de Dominique Lurcel d’après le livre de Stéphane Beaud « la France des Belhoumi » suivie d’un dialogue avec Stéphane Beaud et Dominique Lurcel. ENS de Lyon, 15 Parvis René Descartes Lyon 7ème

- Mercredi 25 février au Lycée Aragon Picasso de Givors Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie

- Jeudi 26 janvier au collège Saint Louis de Tournon (97) Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie

- Samedi 28 février à 19h à la Maison des Passages de Lyon, lecture théâtralisée de la pièce de théâtre « SILENCES », de Yamna Salhi, mise en scène Rodolphe Harrot