Lettre Culturelle franco-maghrébine #27

ÉDITO

Hasards de nos lectures et des rendez vous artistiques touchant les trois pays du Maghreb, notre offre de ce mois est plutôt liée à des événements tragiques, guerre, terrorisme, injustice sociale. Nous essaierons d’être plus joyeux dans les prochains mois! Néanmoins ces sources d’inspiration donnent lieu et vie à de belles œuvres que nous sommes heureux de vous inciter à découvrir. Et à faire découvrir à vos proches.

Michel Wilson

« KHALIL » roman de Yasmina Khadra, , Julliard, 2018

C’est le dernier roman de cet auteur algérien connu et apprécié du public, et il met en valeur, de manière exemplaire, les qualités d’écrivain qui expliquent ce succès. Il y a pour commencer une manière d’aborder frontalement les grands problèmes sociétaux de notre époque, et en particulier les ravages exercés depuis quelques années par le terrorisme  islamique. Khalil est un jeune Musulman d’origine marocaine qui vit à Bruxelles, dans le tristement célèbre quartier de Molenbeek, c’est lui le narrateur du livre et le moins qu’on puisse dire est que l’auteur ne perd pas de temps pour aborder le sujet qu’il veut traiter, comme on peut en juger par cette première phrase : « Nous étions quatre kamikazes ; notre mission consistait à transformer la fête au Stade de France en deuil planétaire ». De cette phrase comme de l’ensemble du livre on peut dire qu’elle est exemplaire, par sa précision claire et nette et son efficacité. Tout dans Khalil est d’une très grande lisibilité, jamais l’auteur ne dévie vers quelque digression que ce soit qui l’éloignerait de son sujet et si l’auteur est amené quelquefois à s’interroger sur les faits, c’est que des actions hautement clandestines comme celles dans lesquelles Khalil se trouve engagé ne peuvent être entièrement et constamment expliquées à un exécutant comme lui, qui se doit de faire confiance à ses supérieurs. Cependant on le suit dans tous les épisodes de son parcours et on en sait autant que lui. Les autres personnages principaux du livre ne présentent pas non plus d’ambiguïté, ce sont les deux amis d’enfance de Khalil, Driss et Rayan, dont il va s’avérer que les choix de vie sont complétement différents l’un de l’autre, quelques membres de sa famille dont ses deux sœurs, celle qu’il aime et celle qu’il n’aime pas, et le très petit nombre de gens auxquels il a affaire pour l’organisation d’actions terroristes que Yasmina Khadra puise dans la réalité, comme on l’a vu dès la première, qui est datée du vendredi 13 novembre 2015, lui aussi tristement célèbre. C’est la manière qu’a cet écrivain d’aller résolument à l’essentiel, il n’est pas de ceux qui brouillent les pistes pour égarer le lecteur, bien au contraire ; et si l’on ose dire familièrement, il ne « tourne pas autour du pot ».

islamique. Khalil est un jeune Musulman d’origine marocaine qui vit à Bruxelles, dans le tristement célèbre quartier de Molenbeek, c’est lui le narrateur du livre et le moins qu’on puisse dire est que l’auteur ne perd pas de temps pour aborder le sujet qu’il veut traiter, comme on peut en juger par cette première phrase : « Nous étions quatre kamikazes ; notre mission consistait à transformer la fête au Stade de France en deuil planétaire ». De cette phrase comme de l’ensemble du livre on peut dire qu’elle est exemplaire, par sa précision claire et nette et son efficacité. Tout dans Khalil est d’une très grande lisibilité, jamais l’auteur ne dévie vers quelque digression que ce soit qui l’éloignerait de son sujet et si l’auteur est amené quelquefois à s’interroger sur les faits, c’est que des actions hautement clandestines comme celles dans lesquelles Khalil se trouve engagé ne peuvent être entièrement et constamment expliquées à un exécutant comme lui, qui se doit de faire confiance à ses supérieurs. Cependant on le suit dans tous les épisodes de son parcours et on en sait autant que lui. Les autres personnages principaux du livre ne présentent pas non plus d’ambiguïté, ce sont les deux amis d’enfance de Khalil, Driss et Rayan, dont il va s’avérer que les choix de vie sont complétement différents l’un de l’autre, quelques membres de sa famille dont ses deux sœurs, celle qu’il aime et celle qu’il n’aime pas, et le très petit nombre de gens auxquels il a affaire pour l’organisation d’actions terroristes que Yasmina Khadra puise dans la réalité, comme on l’a vu dès la première, qui est datée du vendredi 13 novembre 2015, lui aussi tristement célèbre. C’est la manière qu’a cet écrivain d’aller résolument à l’essentiel, il n’est pas de ceux qui brouillent les pistes pour égarer le lecteur, bien au contraire ; et si l’on ose dire familièrement, il ne « tourne pas autour du pot ».

À quoi on peut ajouter qu’il n’y a pas non plus de doute sur sa position à lui, Yasmina Khadra à l’égard du terrorisme, que sans le moindre doute il rejette absolument. On sait d’ailleurs qu’en Algérie, pendant la terrible décennie noire, il a participé à la lutte implacable menée par l’Etat, c’est-à-dire par l’armée, contre les attaques meurtrières des islamistes. Il ne faut pas imaginer un instant que son but pourrait être de susciter chez le lecteur la moindre sympathie à l’égard des agissements islamistes, ni même à l’égard de leurs discours d’accompagnement. Si d’ailleurs il y avait une telle intention, le livre et l’exploit littéraire de Yasmina Khadra serait beaucoup moins remarquables et intéressants qu’ils ne le sont car leur force étonnante vient de se situer entièrement, d’un point de vue narratif, du côté de Khalil le kamikaze tout en maintenant une totale extériorité à l’égard de l’engagement qui est le sien. Il y a une sorte de paradoxe dans ce parti-pris d’écriture, alors même que selon toutes les impressions précédemment évoquées, ce livre paraît parfaitement simple. Simple pour être à la portée du plus grand nombre de lecteurs —et en ce sens on pourrait presque parler d’une appartenance à la catégorie du roman populaire —fait assez rare dans le monde francophone où la littérature est au contraire le plus souvent sophistiquée. Mais simple ne veut pas dire simpliste, et l’on est frappé au contraire par la volonté de comprendre en profondeur, sans recourir à la langue de bois, et d’être de bonne foi.

Nous vivons dans un mode qui a diabolisé le terrorisme islamiste, ce qui est d’ailleurs tout à fait favorable aux desseins de ses suppôts, puisque comme le mot l’indique il s’agit de provoquer la terreur et de plonger autant de gens que possible dans une panique qui ne peut manquer de les rendre vulnérables. La diabolisation a pour effet d’annihiler les défenses naturelles, là où la seule attitude efficace est précisément celle de Yasmina Khadra, c’est-à-dire de raison garder : comprendre dans ce cas ne signifie évidemment pas reconnaître une validité, mais débusquer au contraire les causes d’une illusion mortifère et meurtrière. Ne pas se dérober devant la menace, qui est avérée, mais au contraire la regarder en face et surtout voir d’où elle vient.

Cette mise à jour volontaire et insistante fait partie des qualités littéraires de Yasmina Khadra ; la frontalité dans l’approche des problèmes, qui se manifeste comme on a vu dans sa manière de raconter l’action, caractérise aussi de nombreux passages plus réflexifs où il n’hésite pas à expliquer comment Khalil en est arrivé là. Et naturellement pas seulement lui, mais combien d’autres qui pour des raisons plus ou moins similaires sont aussi vulnérables, d’une consternante et pathétique fragilité. Ce qui est remarquable dans la façon de faire de Yasmina Khadra et qui force l’admiration est qu’il évite à peu près tous les pièges. Même si c’est un peu de cela qu’il s’agit, il ne s’agit pas pour lui de nous expliquer doctement que tout cela est la faute de la société, discours culpabilisateur surchargé de clichés. Ce que cherchent ces garçons particulièrement exposés à la tentation du terrorisme est évidemment ce qu’ils n’ont pas pu trouver dans leur vie antérieure, c’est pourquoi il vaut mieux parler de compensation et de demande inassouvie, plutôt que de revanche, de fanatisme et de goût de la violence. Yasmina Khadra évite aussi toute espèce de compassion et d’empathie, il n’essaie pas de prendre ses lecteurs par les sentiments et on lui en est extrêmement reconnaissant. Peut-être faut-il se souvenir qu’il a vu le terrorisme en acte, quand il était dans l’armée, pour mieux apprécier cette sorte d’impartialité dépourvue de sentimentalisme dont il fait preuve à l’égard de ses personnages. Son problème n’est pas de les aimer, ni d’ailleurs de les juger, mais de dégager une vérité, humainement assez simple, du fatras des idées reçues. Nous ne devrions sans doute pas en être étonnés, mais si nous le sommes, c’est parce qu’il y a peu d’écrivains qui conçoivent leur tâche avec cette honnêteté.

Cette mise à jour volontaire et insistante fait partie des qualités littéraires de Yasmina Khadra ; la frontalité dans l’approche des problèmes, qui se manifeste comme on a vu dans sa manière de raconter l’action, caractérise aussi de nombreux passages plus réflexifs où il n’hésite pas à expliquer comment Khalil en est arrivé là. Et naturellement pas seulement lui, mais combien d’autres qui pour des raisons plus ou moins similaires sont aussi vulnérables, d’une consternante et pathétique fragilité. Ce qui est remarquable dans la façon de faire de Yasmina Khadra et qui force l’admiration est qu’il évite à peu près tous les pièges. Même si c’est un peu de cela qu’il s’agit, il ne s’agit pas pour lui de nous expliquer doctement que tout cela est la faute de la société, discours culpabilisateur surchargé de clichés. Ce que cherchent ces garçons particulièrement exposés à la tentation du terrorisme est évidemment ce qu’ils n’ont pas pu trouver dans leur vie antérieure, c’est pourquoi il vaut mieux parler de compensation et de demande inassouvie, plutôt que de revanche, de fanatisme et de goût de la violence. Yasmina Khadra évite aussi toute espèce de compassion et d’empathie, il n’essaie pas de prendre ses lecteurs par les sentiments et on lui en est extrêmement reconnaissant. Peut-être faut-il se souvenir qu’il a vu le terrorisme en acte, quand il était dans l’armée, pour mieux apprécier cette sorte d’impartialité dépourvue de sentimentalisme dont il fait preuve à l’égard de ses personnages. Son problème n’est pas de les aimer, ni d’ailleurs de les juger, mais de dégager une vérité, humainement assez simple, du fatras des idées reçues. Nous ne devrions sans doute pas en être étonnés, mais si nous le sommes, c’est parce qu’il y a peu d’écrivains qui conçoivent leur tâche avec cette honnêteté.

Denise Brahimi

Yasmina Khadra vient également de publier, sous le titre « Le Baiser et la morsure » (Bayard 2018 ), un livre d’entretiens avec la journaliste Catherine Lalanne. De manière émouvante, il y explique son engagement dans l’écriture par le traumatisme qu’il a subi en 1964, à l’âge de 9 ans. C’est à cette date que son père l’a arraché à l’environnement familial pour le mettre à l’Ecole des cadets, l’engageant ainsi dans une longue (36 ans !) et éprouvante carrière militaire au sein de l’armée algérienne : Ma revanche sur la vie était de devenir ce que j’idéalisais le plus : un écrivain. (DB)

« LA RELIGION DE MA MERE », roman de Karim Akouche, éd. Ecriture 2017

L’auteur de ce livre nous offre une piste de lecture en choisissant de mettre en exergue ce titre donné par Goya à l’une de ses eaux fortes : Le sommeil de la raison engendre des monstres. La monstruosité (des hommes) est bien l’un des sujets évoqués dans son livre ainsi que les ravages qu’elle produit sur la raison, qui sous l’effet du choc ou trauma vacille et sombre finalement dans l’aliénation (au sens psychiatrique du terme).

Le personnage principal du livre, d’origine algérienne, a quitté son village de Kabylie depuis dix ans, dont sept qu’il a passés en France et trois à Montréal. C’est de cette dernière ville qu’il part, au début du livre, lorsqu’il apprend la mort de sa mère. Même depuis son exil il se sentait relié à elle mais ce lien est brisé désormais, ce qu’il ressent douloureusement. Il paraît évident qu’il n’a jamais aimé personne d’autre autant qu’elle, bien qu’il ait un frère et une sœur. En l’absence du père qui était brutal voire méchant et qui de toute façon a abandonné sans vergogne femme et enfants, l’amour qu’il portait à sa mère représentait à peu près la totalité de sa vie affective, et tout le livre est scandé par une sorte de refrain élégiaque exprimant son deuil depuis la nouvelle de cette mort.

Le personnage principal du livre, d’origine algérienne, a quitté son village de Kabylie depuis dix ans, dont sept qu’il a passés en France et trois à Montréal. C’est de cette dernière ville qu’il part, au début du livre, lorsqu’il apprend la mort de sa mère. Même depuis son exil il se sentait relié à elle mais ce lien est brisé désormais, ce qu’il ressent douloureusement. Il paraît évident qu’il n’a jamais aimé personne d’autre autant qu’elle, bien qu’il ait un frère et une sœur. En l’absence du père qui était brutal voire méchant et qui de toute façon a abandonné sans vergogne femme et enfants, l’amour qu’il portait à sa mère représentait à peu près la totalité de sa vie affective, et tout le livre est scandé par une sorte de refrain élégiaque exprimant son deuil depuis la nouvelle de cette mort.

Cependant, il apparaît peu à peu que la rupture du fil qui le reliait à sa mère est aggravée du fait qu’elle est aussi une rupture avec son pays l’Algérie comme il va le comprendre de plus en plus irrémédiablement, à partir du moment où il y remet le pied. Le livre qui est emporté par un rythme rapide donne le sentiment d’une écriture spontanée, sortie directement des émotions, mais il n’empêche que la progression dramatique est bien marquée, étape par étape, et qu’on a le sentiment d’assister à une véritable descente aux Enfers, enfoncement dans l’horreur et dans la folie qu’on ressent comme irréversible—en tout cas elle l’est dans les limites du livre. Il y a ainsi quatre ou cinq épisodes successifs entre lesquels se répartit son séjour en Kabylie, qui visent à souligner une effroyable dégradation : abandon de ce qui encadrait la vie collective à l’époque où il y était ; absence totale de respect pour toutes les formes de vie quelles qu’elles soient ; on tue sans raison, la violence est gratuite et la cruauté monstrueuse au sens où elle n’a plus rien d’humain (de ce qu’on croirait être le propre de l’homme). Il semble que les êtres gravement blessés se vengent sur les autres de ce qu’ils ont subi. C’est le cas de Nora qui fut la bien aimée du narrateur Mirak et qui après l’échec d’un mariage arrangé contre son gré travaille dans une maison de prostitution. Mirak va l’y retrouver, la scène sexuellement explicite (ô combien !) qui se passe entre eux montre à quel point ils sont restés attachés l’un à l’autre, et pourtant, comme s’il s’agissait de dénier ce qui lui reste d’amour, elle le livre à la violence des proxénètes qui le laissent à moitié mort dans un fossé.

C’est à peu près à ce moment que la perte des repères entraîne chez Mirak une dérive psychiatrique que n’enraye en aucune façon son retour à Montréal. Plus de travail, plus d’appartement, il « touche le fond » comme on dit banalement, vivant en clochard avec d’autres clochards, adonné à l’alcool et de moins en moins récupérable par une société même permissive. Lorsque le récit se termine, il fait le constat qu’il a perdu son statut d’être humain et qu’il est devenu une chose. « Je suis dépossédé » dit-il et cette formule résume la totalité de tout ce qu’il a perdu—puisqu’il ne lui reste absolument rien, pas même ses vêtements qu’il quitte pour signifier symboliquement son état de déréliction—tel est le terme philosophique et rare qui signifie la solitude physique et morale d’un être abandonné.

Le livre est court et plus particulièrement cette dernière partie: il faut que le lecteur ressente avec panique le glissement effrayant de Mirak dans le vide, à mesure que s’effrite et disparaît tout ce qui aurait pu éventuellement lui permettre de s’accrocher. Il s’agit d’une plongée dans la déraison dont la littérature (Maupassant, Journal d’un fou) fournit quelques exemples. Karim Akouche écrit « en direct », sans références livresques, qui pourtant peuvent venir à l’esprit du lecteur ((Lautréamont, Les Chants de Maldoror) confronté à la violence impressionnante de l’expérience décrite.

Le livre est court et plus particulièrement cette dernière partie: il faut que le lecteur ressente avec panique le glissement effrayant de Mirak dans le vide, à mesure que s’effrite et disparaît tout ce qui aurait pu éventuellement lui permettre de s’accrocher. Il s’agit d’une plongée dans la déraison dont la littérature (Maupassant, Journal d’un fou) fournit quelques exemples. Karim Akouche écrit « en direct », sans références livresques, qui pourtant peuvent venir à l’esprit du lecteur ((Lautréamont, Les Chants de Maldoror) confronté à la violence impressionnante de l’expérience décrite.

A cet égard, il est utile de préciser qu’il n’est pas question pour Mirak de chercher un secours quelconque dans la religion. Il faut se rappeler le titre qu’il donne à son livre et le commentaire qu’il en fait : cette religion de ma mère ne comporte aucun culte, ni prière ni dévotion. Elle est une paysanne kabyle au sens où le mot paysan a partie liée avec le mot païen ou paganisme. Son fils ayant hérité d’elle, le récit est incroyablement riche en présences animales, pas de grands fauves assurément mais beaucoup d’insectes et d’oiseaux ; parmi ces évocations où les tueries abondent, la mise à mort d’un singe apprivoisé est particulièrement déplorable et révoltante. On est tenté de dire que Karim Akouche ne partage pas les hiérarchies prônées par les monothéismes au sein du monde vivant.

On trouve dans son livre plusieurs références à la culture berbère des Kabyles, toujours en tant que culture ignorée, niée ou rejetée. C’est certainement une des formes de la « dépossession » (pour reprendre le mot qu’il emploie lui-même) que ressent Mirak. On peut y ajouter le mot « aliénation » qui évidemment conduit directement à l’idée et à la réalité de la folie. Mirak est condamné à être un autre que lui-même, puisqu’il n’a rien à voir avec l’arabo-musulman qu’il est supposé être et qu’on lui impose d’être officiellement. C’est ainsi que le livre accumule les raisons de sombrer dans la folie, et les rencontres faites en chemin avec diverses figures de la monstruosité.

Denise Brahimi

« JE SUIS SEUL », roman de Beyrouk, Elyzad, 2018

Très rares sont les œuvres littéraires en provenance de Mauritanie, c’est pourquoi nous aurions tort de négliger ce court roman qui nous en vient grâce aux éditions Elyzad, par lesquelles quelques textes de cet auteur ont déjà été publiés auparavant. Mbarek Ould Beyrouk a d’autant plus vocation d’écrire qu’il a été longtemps journaliste dans son pays, ce qui peut expliquer la maîtrise dont il fait preuve dans ce court récit d’une centaine de pages, impressionnant en dépit ou à cause de sa brièveté. D’ailleurs il est loin d’être un débutant puisque né à Atar en 1957, il est aujourd’hui âgé de 61 ans.

Les livres inspirés par le pouvoir des djihadistes sont aujourd’hui légion, tant il est vrai que le terrorisme islamiste a su imposer sa présence et susciter l’effroi, aussi bien dans les pays musulmans que dans d’autres qui vivent sous la menace de ses attentats. Beaucoup de faits sont connus, répercutés par la littérature et le cinéma. Le public est tout préparé en recevoir les échos, d’autant plus qu’il s’agit d’effets collectifs, on pourrait même dire contagieux, ce qui est un des traits propres à la terreur, exploité par ce terrorisme–là comme par d’autres. D’où l’intérêt et l’originalité du livre de Beyrouk, souligné par son titre Je suis seul. C’est pour une fois, si l’on peut dire, d’une histoire individuelle de la terreur qu’il s’agit.

Les livres inspirés par le pouvoir des djihadistes sont aujourd’hui légion, tant il est vrai que le terrorisme islamiste a su imposer sa présence et susciter l’effroi, aussi bien dans les pays musulmans que dans d’autres qui vivent sous la menace de ses attentats. Beaucoup de faits sont connus, répercutés par la littérature et le cinéma. Le public est tout préparé en recevoir les échos, d’autant plus qu’il s’agit d’effets collectifs, on pourrait même dire contagieux, ce qui est un des traits propres à la terreur, exploité par ce terrorisme–là comme par d’autres. D’où l’intérêt et l’originalité du livre de Beyrouk, souligné par son titre Je suis seul. C’est pour une fois, si l’on peut dire, d’une histoire individuelle de la terreur qu’il s’agit.

Le récit que nous propose Beyrouk relève d’un genre qu’on appelle traditionnellement le monologue intérieur. Etant seul et enfermé dans l’obscurité d’un minuscule appartement, le personnage ne parle qu’à lui-même mais il parle beaucoup, n’ayant rien d’autre à faire que le bilan de sa vie. Dans la mesure où il est acculé à la solitude et à l’enfermement obligatoire, son monologue comporte forcément un constat d’échec doublé de ce qu’en termes chrétiens on désigne comme un « mea culpa », acte d’auto-accusation développant le thème « c’est ma faute, c’est ma très grande faute ». Il peut arriver que celui-ci soit l’effet d’une tendance masochiste voire suicidaire, mais pour ce qui concerne le narrateur de Je suis seul, on doit reconnaître qu’il a bien des choses à se reprocher. Et la situation où il se trouve se prête particulièrement à ce type de retour en arrière, d’une triste lucidité.

En quoi l’auto-accusation à laquelle se livre le narrateur a-t-elle à voir avec la prise de pouvoir par les islamistes ? Les choses sont assez claires : ceux-ci ont pu prendre le pouvoir parce que le gouvernement en place, lâche et veule voire corrompu, n’a rien fait pour les en empêcher ; et parce qu’il a bénéficié bien trop longtemps de l’appui non moins lâche de gens comme le narrateur qui trouvaient leur avantage dans ce ralliement, fondé sur l’espoir illusoire qu’il n’y avait pas lieu de prendre le danger islamiste au sérieux. Espoir rendu possible par la paresse mentale et le goût de la jouissance qui sont cause que les collaborateurs du pouvoir n’ont jamais pris la peine d’analyser sérieusement la situation politique et ont cédé sans vergogne à la facilité des avantages que la situation leur donnait. Jusqu’au jour où… évidemment. Jour où il est devenu trop tard pour agir et pour tenter une résistance, jour où il ne reste plus que la lucidité, totalement impuissante contre la férocité barbare de djihadistes. Tout le récit est dans ce constat.

Le remarquable bilan dressé par le narrateur nous convainc de son exemplarité, ce qui veut dire qu’à travers son unique personnage, Beyrouk désigne une attitude générale, ô combien dangereuse et néfaste, qui est une des causes expliquant le succès terrifiant des islamistes dans un certain nombre de pays. Ceux-ci n’ont trouvé en face d’eux aucune force politique ni morale susceptible de leur résister, et c’est la corruption des nantis, profiteurs du régime antérieur, qui a permis leur arrivée au pouvoir. À quoi sert que désormais ces derniers battent leur coulpe ? D’ailleurs tous n’ont pas la même lucidité consciente que le narrateur de Je suis seul.

Il se peut que celui-ci soit aidé dans sa prise de conscience et dans son « mea culpa » par des circonstances personnelles qui augmentent ses regrets et son sentiment de culpabilité. De par sa proximité avec les plus hautes sphères du pays, le narrateur a été amené à contracter un brillant mariage avec une belle personne pourvue de nombreux appâts tels que les donnent le pouvoir et l’argent. Le prix à payer était de se débarrasser—le mot, sordide et vulgaire, n’est pas trop fort— de celle qu’il aimait auparavant et que d’ailleurs il continue à aimer (à sa façon), Nezha. Dans l’extrême solitude qui est la sienne et du fond de la cachette où il espère échapper aux islamistes, il ne peut manquer d’être obsédé par le souvenir de celle qui fut sa bien-aimée et par le remords de la façon dont il s’est conduit envers elle. D‘autant plus qu’il a osé avoir recours à elle pour trouver le refuge où il est et qu’il attend son retour, en vain semble-t-il, comme d’autres attendent Godot ! Ce court récit, néanmoins très fort, repose beaucoup sur la représentation de la ou des obsessions que fait naître l’enfermement, et sur le sentiment tragique de l’irréparable. C’est un peu le « nevermore » dont parle la poésie de Verlaine et celle d’Edgar Poe. Cependant il reste ici subliminal, c’est-à-dire sous le seuil de la conscience claire.

Il se peut que celui-ci soit aidé dans sa prise de conscience et dans son « mea culpa » par des circonstances personnelles qui augmentent ses regrets et son sentiment de culpabilité. De par sa proximité avec les plus hautes sphères du pays, le narrateur a été amené à contracter un brillant mariage avec une belle personne pourvue de nombreux appâts tels que les donnent le pouvoir et l’argent. Le prix à payer était de se débarrasser—le mot, sordide et vulgaire, n’est pas trop fort— de celle qu’il aimait auparavant et que d’ailleurs il continue à aimer (à sa façon), Nezha. Dans l’extrême solitude qui est la sienne et du fond de la cachette où il espère échapper aux islamistes, il ne peut manquer d’être obsédé par le souvenir de celle qui fut sa bien-aimée et par le remords de la façon dont il s’est conduit envers elle. D‘autant plus qu’il a osé avoir recours à elle pour trouver le refuge où il est et qu’il attend son retour, en vain semble-t-il, comme d’autres attendent Godot ! Ce court récit, néanmoins très fort, repose beaucoup sur la représentation de la ou des obsessions que fait naître l’enfermement, et sur le sentiment tragique de l’irréparable. C’est un peu le « nevermore » dont parle la poésie de Verlaine et celle d’Edgar Poe. Cependant il reste ici subliminal, c’est-à-dire sous le seuil de la conscience claire.

L’un des fils conducteurs du récit, qui réapparaît par intermittences sous la forme de citations, est la référence à un grand ancêtre, tout à fait historique et non mythique, du nom de Nacereddine. Il fut une sorte de saint vénéré (notamment par la mère du narrateur) pour son austérité et sa foi musulmane sans faille. Il ne peut certes être considéré comme le précurseur des misérables fanatiques et terroristes d’aujourd’hui, cependant fanatique il l’était lui aussi en son temps, en sorte que dans la très grande lucidité qui est devenue la sienne, le narrateur est saisi de doute à l’égard de ce personnage qui ne peut plus être pour lui l’image tutélaire et sans faille, intouchable jusqu’àprésent. Ce qui est en cause dans ce récit—en cela pathétique plus que par la mort très probable du narrateur—c’est la question des valeurs auxquelles il y aurait lieu de se rattacher : on croit comprendre ici ou là et à plusieurs reprises que ce pourrait être l’amour de la vie et des joies les plus simples qu’elle est susceptible d’apporter, si toutefois on lui en laisse le droit.

Denise Brahimi

« HADJIRA, LA FERME AMEZIANE ET AU-DELA », de Claire Mauss-Copeaux – Editions Les chemins du présent 2017

Ce livre est né d’une rencontre à Constantine entre Claire Mauss-Copeaux, historienne, auteur de plusieurs ouvrages sur les mémoires des conflits et Hadjira, une moudjahida (combattante) de la guerre de libération de l’Algérie. C’est par Afifa (une nièce d’Hadjira qui vit à Lyon) que Claire entre en contact avec Hadi, le mari de sa tante. L’entourage familial d’Hadjira souffre de son silence sur son enfermement à la ferme Ameziane, un lieu devenu tristement célèbre à Constantine. Ce domaine agricole prospère pendant la colonisation est réquisitionné en 1958 et transformé en Centre de Renseignement et d’Action (CRA), un acronyme pour désigner un lieu d’interrogatoire des « suspects » raflés dans la région. En termes clairs, un centre de torture. Hadjira y est enfermée après avoir été arrêtée à l’âge de 21 ans. L’auteur (Claire) tente de la convaincre de raconter son incarcération dans la Ferme (notons la majuscule utilisée par l’auteur). Il aura fallu à l’historienne près de six ans, beaucoup de doigté, d’opiniâtreté et de bienveillance pour mettre Hadjira en confiance.

Ce livre est né d’une rencontre à Constantine entre Claire Mauss-Copeaux, historienne, auteur de plusieurs ouvrages sur les mémoires des conflits et Hadjira, une moudjahida (combattante) de la guerre de libération de l’Algérie. C’est par Afifa (une nièce d’Hadjira qui vit à Lyon) que Claire entre en contact avec Hadi, le mari de sa tante. L’entourage familial d’Hadjira souffre de son silence sur son enfermement à la ferme Ameziane, un lieu devenu tristement célèbre à Constantine. Ce domaine agricole prospère pendant la colonisation est réquisitionné en 1958 et transformé en Centre de Renseignement et d’Action (CRA), un acronyme pour désigner un lieu d’interrogatoire des « suspects » raflés dans la région. En termes clairs, un centre de torture. Hadjira y est enfermée après avoir été arrêtée à l’âge de 21 ans. L’auteur (Claire) tente de la convaincre de raconter son incarcération dans la Ferme (notons la majuscule utilisée par l’auteur). Il aura fallu à l’historienne près de six ans, beaucoup de doigté, d’opiniâtreté et de bienveillance pour mettre Hadjira en confiance.

Le livre est construit autour de six chapitres, écrits de l’auteur et d’Hadjira, entre présent et passé. Il est ponctué de quelques photos d’archives militaires et de portraits de famille. La ville de Constantine est omniprésente dans les textes des deux femmes. « Elle s’impose dans toute la dureté et l’intransigeance de son site », nous dira Claire. Son fameux pont suspendu au dessus des gouffres noirs se fait métaphore de la traversée de l’horreur vécue par Hadjira. L’auteur évite le piège de la reconstruction ou de la biographie sous forme de chronologie. Impossible de raconter « une vie faite de ruptures, de cheminements aléatoires, une mémoire éclatée par la violence». Elle choisit de suivre le fil d’Ariane tiré par Hadjira pour traverser le pont et aller plus loin, au delà de la ferme Ameziane.

Premier chapitre. Hadjira et l’auteur visitent le collège de jeunes filles de Constantine, celui où elle est entrée en classe de sixième et rêvé de faire des études comme ses grands frères. Le collège se trouve à 880 mètres exactement de la ferme Ameziane à la périphérie du quartier Saint-Jean où vit sa famille. Le décor est planté. Commence alors un long dialogue de six ans entre les deux protagonistes. Un accouchement lent, douloureux faits d’hésitations, de renoncements, de rendez-vous différés. L’historienne s’arme de patience. Pour Hadjira, l’exercice est périlleux. Comment raconter la douleur d’Ameziane ? Comment lutter contre les vagues de détresse qui la submergent quand le souvenir de ce qu’elle a subi à la Ferme la rattrape ? Comment raconter l’humiliation sordide et la mort ? Le18 mai 2015, elle prend sa décision et écrit. « Je sais que ces moments sont importants, je les ai vécus, ils sont enfouis en moi, ils font ma vie. Aujourd’hui, je tiens à les partager ». Hadjira n’avait jamais raconté « la Ferme » ni à sa mère, ni à ses frères ni même à Hadi, son mari. Encore moins à ses enfants. Pourquoi ce si long silence ? « Le climat qui a prévalu dans mon pays, peu après l’indépendance a certainement joué. La banalisation de toutes les formes de lutte que nous avions menées, les enjeux politiques qui se précisaient, oui, tout cela a pesé, m’a incité à me taire ». Pourtant Hadjira l’affirme fort. Elle n’a jamais regretté son engagement pour la liberté même si le prix à payer a été élevé, très élevé.

Le premier récit d’Hadjira commence par son enfance et son adolescence. Rien ne préparait cette femme à ce parcours militant et à la violence qui allait assombrir sa vie. Ses grands-parents sont originaires de la Calle, un petit port à l’est d’Annaba. Une famille de notables, l’un des grands-pères était cadi, l’autre mufti, théologien et jurisconsulte. Le cadi avait scolarisé ses filles et ses garçons, en arabe et en français. Le père de Hadjira est interprète judiciaire au tribunal de Guelma. Un pur produit de cette double culture. Elle a cinq ans quand sa famille quitte Guelma pour s’installer dans le quartier de Saint-Jean, dans un faubourg européen. C’était la seule famille arabe à vivre rue Fronton. Elle y a passé toute sa scolarité de l’école maternelle et primaire au collège. Hadjira a été une enfant gâtée. Très proche d’un père adoré, « un homme grand et mince, bel homme, soigné et qui portait de beaux costumes ». Un père complice qui l’emmenait juchée sur ses épaules dans des virées joyeuses dans un des bars de la ville. Il mourra à l’âge de 42 ans d’une embolie. Sa mère, analphabète, a pris la relève. Elle était profondément religieuse mais n’avait jamais obligé ses enfants à faire la prière, n’avait jamais bridé sa fille dans ses engagements politiques malgré les risques qu’elle prenait. Hadjira a beaucoup fréquenté ses camarades françaises. Elle parlait mieux le français que l’arabe. Elle a même chanté avec plaisir la Marseillaise, avouera-t-elle, avant de prendre conscience du racisme insidieux qui régnait autour d’elle.

Premier accroc. Le 8 mai 1945 et ses massacres. Hadjira est confrontée à l’âge de 8 ans à un événement angoissant. Ses parents sont ravagés de chagrin par l’assassinat d’amis très chers restés à Guelma. Des personnes de double culture qui leur ressemblent. Plus tard, à l’âge de 16 ans, elle sera témoin de l’assassinat d’un algérien dans son quartier. Une scène l’a particulièrement marquée. Un habitant de Saint-Jean, Marcel (elle l’appelait tonton Marcel) s’était approché du corps ensanglanté gisant par terre et l’avait frappé violemment du pied en hurlant « Sale fellaga ! ». Hadjira sort peu à peu du cocon familial qui la protégeait et découvre l’injustice coloniale. Le vent de l’insurrection souffle dans la région de Constantine. Aux attentats « ciblés » d’européens, l’armée française répond par une répression féroce et ferme les yeux sur les « ratonnades » des populations musulmanes. Hadjira choisit son camp en rejoignant la grande grève des lycéens et des étudiants en mai 1956. Elle trouve un travail à la poste, renonce à passer le baccalauréat et s’engage directement dans la lutte clandestine des fidayins (combattants). Profitant de la situation privilégiée de sa famille et de son « physique d’européenne », elle sert d’agent de liaison pour le FLN et transporte même des armes pour son compte. Elle est arrêtée et incarcérée à la ferme Ameziane en 1959 à la suite d’une dénonciation. Elle raconte les circonstances de son arrestation. Le ton semble distancié. Elle parle du passé, de ses compagnons de lutte, de leur courage, en évitant de se mettre en avant. Ce n’est que bien plus tard qu’elle consent à lever le voile sur l’enfer de la Ferme : « dans l’écurie où nous étions enfermés, la plus jeune d’entre nous, Rania, avait 16 ans et la plus âgée 45 ans peut-être…Nous n’avions rien…Plus de pièces d’identité, pas le moindre vêtement, rien pour la toilette. Nous croupissions, excusez-moi du terme, nous croupissions dans la merde. Notre écurie était en face de la pièce où ils torturaient. Ils torturaient surtout la nuit. ». Dans un  courriel du 30 mai 2014 envoyé à Claire, elle franchit une nouvelle étape et consent enfin à décrire les interrogatoires qui se suivent pour la faire parler. Rien ne lui sera épargné. Les coups qui pleuvent, les insultes, le supplice de la gégène, la pendaison par les pieds et d’autres atrocités. « Les deux bérets rouges m’ont ligotée sur une chaise avec une grosse corde. Ils m’ont mis un entonnoir dans la bouche, ils ont puisé une eau noirâtre dans la baignoire à côté de moi. Je criais, je suffoquais, j’essayais de fermer la bouche, mais ils étaient les plus forts». A un autre moment, elle avoue : « chez moi, c’était un refuge… » mais ils le savaient. Ils ont continué et continué de questionner : qui est ton chef ? Je ne sais plus ce que j’ai dit…Je n’en pouvais plus, mon ventre enflait, enflait. J’ai essayé de vomir. Je n’en avais plus la force et je me suis évanouie. En me réveillant, je me suis aperçue que j’avais uriné sur moi ». Le cauchemar alternant tortures et pressions psychologiques durera plus de trois mois jusqu’à sa libération.

courriel du 30 mai 2014 envoyé à Claire, elle franchit une nouvelle étape et consent enfin à décrire les interrogatoires qui se suivent pour la faire parler. Rien ne lui sera épargné. Les coups qui pleuvent, les insultes, le supplice de la gégène, la pendaison par les pieds et d’autres atrocités. « Les deux bérets rouges m’ont ligotée sur une chaise avec une grosse corde. Ils m’ont mis un entonnoir dans la bouche, ils ont puisé une eau noirâtre dans la baignoire à côté de moi. Je criais, je suffoquais, j’essayais de fermer la bouche, mais ils étaient les plus forts». A un autre moment, elle avoue : « chez moi, c’était un refuge… » mais ils le savaient. Ils ont continué et continué de questionner : qui est ton chef ? Je ne sais plus ce que j’ai dit…Je n’en pouvais plus, mon ventre enflait, enflait. J’ai essayé de vomir. Je n’en avais plus la force et je me suis évanouie. En me réveillant, je me suis aperçue que j’avais uriné sur moi ». Le cauchemar alternant tortures et pressions psychologiques durera plus de trois mois jusqu’à sa libération.

Le livre se clôt sur le retour à la vie, la libération du pays. Hadjira s’est-elle débarassée de son fardeau ? A-t-elle tout raconté ? Elle seule le sait. L’ouvrage de Claire Mauss-Copeau ne répond pas à ces questions. Nous ne saurons qu’une petite partie de l’humiliation sordide qu’ Hadjira a vécu dans sa chair et dans son esprit. L’historienne, consciente des limites de sa parole face à l’indicible, ne cède jamais au lyrisme et à la glorification. Son travail d’écoute honnête, étayé par les archives, est servi par une langue simple, juste. Reste le témoignage d’une femme qui s’est efforcée d’être au plus près de la vérité. Sans jamais céder à la haine. Une femme debout, malgré Ameziane et bien au-delà d’Ameziane.

Omar Hallouche

« VOLUBILIS » film marocain de Fawzi Bensaïdi, 2017

Ce film a semble-t-il bien du mal à trouver sa distribution en France et c’est très dommage, car dans l’importante production marocaine de ces dernières années, c’est certainement l’un des meilleurs, qui touche par son intensité dramatique et par la complexité de ses personnages : ceux-ci, loin d’être des marionnettes au service d’une démonstration, semblent doués d’une vie propre, à la fois exemplaires et originaux.

Ce film a semble-t-il bien du mal à trouver sa distribution en France et c’est très dommage, car dans l’importante production marocaine de ces dernières années, c’est certainement l’un des meilleurs, qui touche par son intensité dramatique et par la complexité de ses personnages : ceux-ci, loin d’être des marionnettes au service d’une démonstration, semblent doués d’une vie propre, à la fois exemplaires et originaux.

Leur exemplarité renvoie à la société qui pèse sur eux et détermine toute leur existence en dépit de leurs efforts bouleversants pour se battre contre elle—lutte du pot de terre contre le pot de fer, dont on a vite compris qu’elle est vouée à l’échec. Cette expression populaire peut être reprise sous une forme plus récente, celle qui lui a donnée le marxisme parlant de la lutte des classes. C’est exactement de cela qu’il s’agit, sous une forme tellement visible et implacable qu’elle prend à la gorge. Le jeune couple que forment Abdelkader et Malika appartient aux classes pauvres de la population citadine, ici dans une ville du Nord, Meknès (proche des ruines romaines de Volubilis qui donnent son nom au film). Encore ont-ils un travail, si mal payé soit-il, jusqu’au moment où Abdelkader perd le sien dans des conditions dramatiques. Cette perte n’est d’ailleurs pas un hasard, c’est l’instabilité qui est la règle et l’absence de toute protection (l’existence de syndicats n’est qu’un souvenir dérisoire dans la tête d’un ivrogne), d’où l’insécurité, la peur permanente dont Malika parle très lucidement, et l’obligation d’une soumission totale aux porteurs du pouvoir dont on dépend. Le recours à Marx semble s’imposer car s’il est vrai qu’on connaît désormais dans l’Occident dit évolué des formes de capitalisme qui ne le sont pas moins (néanmoins reconnaissables !), il semble qu’au Maroc on en soit encore au stade qu’on pourrait dire « marxien », caractérisé selon sa définition officielle par « des structures lourdes d’un capitalisme qui broie tout sur son passage dès qu’apparaissent les premiers signes de la révolution industrielle ». Il est probable que dans cette société le modèle du pouvoir reste encore le féodalisme qui historiquement n’est pas si loin. Celui-ci implique une très grande brutalité dans les mœurs, et notamment sous une forme physique l’usage des châtiments corporels, dont Abdelkader subit l’humiliation. Une modernisation conforme au modèle capitaliste en a pris le relais sans transition et chaque bourgeois, qu’il appartienne à la sphère publique ou privée, (le plus souvent mêlées l’une à l’autre), est en fait un « grand » bourgeois qui accumule par tous les moyens un argent considérable, sans la moindre retombée sur les couches inférieures de la société. Pas la moindre idée des droits de l’homme, c’est évident (à cet égard, pas de changement apparent depuis le règne du précédent Roi, pourtant mort en 1999) et pas la moindre trace du « ruissellement » qui est le credo de certains de nos économistes contemporains, théorie d’ailleurs discutable selon laquelle l’argent des plus riches est finalement réinjecté dans l’économie globale et contribue à son développement. Ce qu’on peut voir dans le film est au contraire la forme la plus égoïste d’accaparation des biens, creusant un fossé effrayant au sein du corps social.

Ce système ne garantit sa survie qu’en écrasant le moindre indice de ce qui pourrait être non pas même une rébellion ni même une dissidence mais la possibilité d’une réaction et d’une initiative individuelles. Le rouleau compresseur les écrase en effet, c’est pourquoi Malika comprend, à un certain moment, que la seule solution est de fuir pour s’en éloigner. Encore faudrait-il qu’Abdelkader se montre aussi intelligent qu’elle pour être capable de la suivre dans son projet. La beauté du film, qui est aussi un film d’amour, est de nous montrer cette entité qu’est leur couple au sens le plus plein du terme, lié qu’il est par la puissance du désir et par celle du sentiment, composantes d’un amour que le réalisateur Fawzi Bensaïd nous montre comme la seule force capable de tenir bon face à l’écrasement par les dominants— force très rare cependant car c’est le seul exemple qu’on en voit dans le film.

Denise Brahimi

Le réalisateur a choisi de donner à son film le nom d’une belle cité punique, berbère et romaine, située à 30km de Meknès dont une partie des constructions anciennes ont utilisé les pierres de l’antique cité pour se construire. Ce nom signifie en latin « qui s’enroule sur lui-même », et il est donné à la jolie fleur en forme de trompe qu’on trouve sous ces latitudes. Le jeune couple Abdelkader et Malika viennent en vain chercher sur ce site superbe un peu de l’intimité qui leur est partout refusée dans le quotidien, interrompus par un hilarant guide à mégaphone mettant au garde à vous une cohorte de japonais et leurs perches à selfies. Cet « enroulement » décrit peut-être aussi la relation de ce couple amoureux mais qui ne se connaît guère. La belle scène du début où le balèze Abdelkader masse délicatement et sensuellement les mains de sa bienaimée avec une pommade après son chantier de lavage de vitres dans un restaurant, évoque cet enroulement caché dans le nom du titre.

La sensualité, malgré ou à cause de la contrainte sociale, n’est pas absente du film, comme dans cette scène de café où les deux amoureux échangent un verre de jus de fruits, la paille devenant un support érotique étonnant.

Au risque de forcer la métaphore, on peut aussi penser à l’enroulement de cette société marocaine que décrit Denise où les classes sociales se côtoient, voir se mélangent, l’une au service de l’autre, mais où les pauvres finissent par pénétrer l’intimité des riches. Les relations ambiguës de Malika et de sa patronne rappellent des scènes déjà vues dans d’autres films de réalisateurs et réalisatrices du Maghreb…

J’ai été frappé dans ce film par l’impasse amoureuse et sexuelle généralisée, les deux personnages principaux étant les seuls à vivre une vraie relation amoureuse dans tous ses méandres, les autres personnages, notamment les bourgeois, se séparant, se trompant, cherchant auprès de prostituées dans une voiture un exutoire à ce vide. Le pauvre Mostapha fait les frais de cette illusion en croyant nouer une idylle avec la jeune femme, probablement prostituée que les deux amis, dans un curieux commando de purificateurs musulmans, croient sauver des griffes de son client. Il sera méchamment tabassé par une équipe de nervis lors d’un guet-apens organisé par la belle…

J’ai été frappé dans ce film par l’impasse amoureuse et sexuelle généralisée, les deux personnages principaux étant les seuls à vivre une vraie relation amoureuse dans tous ses méandres, les autres personnages, notamment les bourgeois, se séparant, se trompant, cherchant auprès de prostituées dans une voiture un exutoire à ce vide. Le pauvre Mostapha fait les frais de cette illusion en croyant nouer une idylle avec la jeune femme, probablement prostituée que les deux amis, dans un curieux commando de purificateurs musulmans, croient sauver des griffes de son client. Il sera méchamment tabassé par une équipe de nervis lors d’un guet-apens organisé par la belle…

J’ai vu un petit clin d’œil à Titanic quand le couple Abdelkader-Malika, sur le plateau du petit pick-up de l’ami Mostapha, fendent l’air comme Di Caprio et Kate Winslet. Le film fourmille de petits moments fugaces comme celui-ci, qui en disent plus que de longs travellings, et qui construisent un propos finalement très riche. Par exemple, si Abdelkader demande à sa femme de porter le foulard, c’est pour éviter le regard concupiscent des hommes, qui l’enrage et le rend violent. Juste après, Malika, chez sa nouvelle patronne, noue un foulard sur sa tête, ce qui au passage ne lui fait rien perdre de sa beauté, et suscite un propos critique de la bourgeoise sur ce foulard… Il faut dire que le brave Abdelkader n’a pas inventé la foudre, et qu’il semble prendre pour argent comptant toutes les consignes, celles, ambigües de son chef, et le prêt à ne pas penser impliquant pêle-mêle les voleurs , les homosexuels, le sida… etc. Malika est une vraie chance pour ne pas rater sa vie, mais en a-t-il conscience ?

L’amour triomphera-t-il de la misère et de la mort ? La dernière scène ne permet pas de conclure, mais le spectateur séduit par le charme de ce couple de comédie classique italienne voudrait le souhaiter…

PS : encore bravo à Saïd Hamich, décidément un producteur de talent, et qui avait avec « Retour à Bollène » montré ses qualités de réalisateur.

Michel Wilson

Une exposition au Centre culturel algérien à Paris :

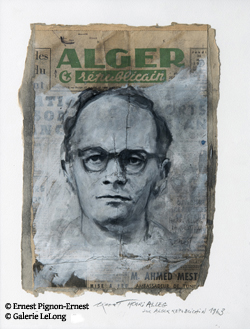

Témoignages autour de « La Question » d’Henri Alleg.

Cette exposition, qui a été préparée minutieusement depuis plusieurs mois par l’Association « Art et mémoire au Maghreb », se trouve coïncider avec la reconnaissance officielle par l’Etat français du rôle qu’il a joué dans l’assassinat de Maurice Audin (le 21 juin 1957). Il aura donc fallu attendre 60 ans pour qu’on puisse parler ouvertement de ce qui s’est passé de moins glorieux de la part de la France et de son armée pendant la Guerre d’Algérie. Comme en 60 ans, un bon nombre de ceux qui ont eu connaissance des faits à cette époque ont maintenant disparu, il est urgent de recueillir des témoignages irremplaçables, et c’est justement ce que fait cette exposition. Et comme par ailleurs elle ne dure que jusqu’au 10 novembre 2018, il nous a paru nécessaire d’attirer l’attention sur son très précieux apport.

On sait que dans La Question, Henri Alleg raconte comment il a été arrêté, immédiatement après Maurice Audin, et torturé par l’armée française. Ce qui ne l’a pas empêché de publier dans des conditions très difficiles voire rocambolesques ce livre qui a été immédiatement censuré. Censuré mais pourtant lu, il a provoqué un effet considérable, sur le moment même et encore longtemps après ; d’où cette exposition dont les buts sont ainsi très clairement exprimés par sa commissaire Anissa Bouayed:

On sait que dans La Question, Henri Alleg raconte comment il a été arrêté, immédiatement après Maurice Audin, et torturé par l’armée française. Ce qui ne l’a pas empêché de publier dans des conditions très difficiles voire rocambolesques ce livre qui a été immédiatement censuré. Censuré mais pourtant lu, il a provoqué un effet considérable, sur le moment même et encore longtemps après ; d’où cette exposition dont les buts sont ainsi très clairement exprimés par sa commissaire Anissa Bouayed:

« Cette exposition veut rendre hommage aux anticolonialistes, hommes et femmes, qui comme Henri Alleg et Maurice Audin, se sont battus pour l’Indépendance de l’Algérie. Depuis cette période de guerre jusqu’à nos jours, des intellectuels et des artistes lucides et vigilants ont témoigné contre les désastres que porte en elle la guerre coloniale. Dans l’exposition, textes et œuvres de l’époque dialogueront avec des créations plus récentes qui depuis font inlassablement retour sur cette part obscure et occultée de l’Histoire. Ces éclats de conscience nous interpellent comme autant de jalons suppléant le déni ou l’oubli et exigeant une mise à jour critique et partagée. »

Une des caractéristiques intéressantes de cette exposition, du fait qu’elle est organisée comme on l’a dit par l’association « Art et mémoire au Maghreb », est qu’elle fait une large place aux œuvres des artistes qui se sont associés à la dénonciation initiée par le livre d’Henri Alleg. On retrouve un certain nombre de celles qu’avait rendues visibles une grande et belle exposition au Musée d’art moderne d’Alger, d’avril à juillet 2008 : Les artistes internationaux et la révolution algérienne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’exposition actuelle du Centre culturel algérien n’est pas transportable, vu sa grande richesse en œuvres originales. Les moments où les artistes et les écrivains se sont ainsi trouvés unis dans une même inspiration méritent d’être soulignés, comme le fait ici encore Anissa Bouayed dans l’un de ses textes de présentation :

« Les œuvres picturales montrent bien dans leur chronologie et leurs sujets, ce que les artistes ont puisé dans les textes qui dénonçaient les désastres de la guerre coloniale, comme « La question » d’Henri Alleg ou » L’affaire Audin » de Pierre Vidal-Naquet. Cette présence des textes, même invisible, sous-tend la création et constitue une sorte d’infra texte qui court d’une œuvre à l’autre, ce que l’exposition met justement en valeur. »

Il est d’ailleurs très impressionnant de voir que cette source d’inspiration se retrouve encore chez de jeunes artistes contemporains, que l’exposition a le mérite de présenter. D’ailleurs, deux des œuvres qu’on peut y voir ont été créées spécialement pour l’exposition, celle de Mustapha Sedjal, (né en 1964) qui entre autres formes d’hommage, a peint à l’aquarelle un écrit graphique dans les pages de La Question, et celle de Kamel Yahiaoui, enfant de la casbah (né en 1966) qui a beaucoup entendu de récits autour de la guillotine et s’en est inspiré.

Loin de nous enfermer dans un moment d’histoire, cette exposition montre au contraire des ouvertures et des circulations, à partir des faits et au-delà de ce qu’ils ont été (à condition évidemment qu’ils ne soient pas oubliés).

Denise Brahimi

- 6/11/2018 Ouverture de la Biennale TRACES MLIS 247 Cours Emile Zola Villeurbanne

- 7/11/2018 19h salle Gérard Philipe Venissieux Ciné Débats « Des figues en avril »de Nadir Dendoune

- 19/11/2018 18h, MJC de Chambéry « Le théâtre des Chibanis », film, exposition de photographies

- 26/11/2018 Maïssa Bey à Grenoble: rencontre autour de son livre Nulle autre voix

- 28/11/2018 19h Maïssa Bey et Brigitte Giraud à la Maison des Passages à Lyon. Echange des deux romancières sur leurs livres, l’Algérie, Sidi Bel Abbès…

- 29/11/2018 Maïssa Bey à Clermont-Ferrand